江苏省常熟市2023-2024学年高一上学期9月学生暑期自主学习调查(开学考)语文试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省常熟市2023-2024学年高一上学期9月学生暑期自主学习调查(开学考)语文试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 8.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-14 21:39:02 | ||

图片预览

文档简介

常熟市2023-2024学年高一上学期9月学生暑期自主学习调查(开学考)

语 文

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

“中国式盘问”如何不再纠结

春节期间,网友编了两副诙谐的对联。一副描述回乡时亲朋长辈的盘问,上联“考了几分什么工作能挣多少呢",下联"有对象没买房了吧准备结婚吗”,横批"呵呵呵呵"。另一副则是对这些盘问的"神回复",上联“这个嘛呵呵呵呵",下联“那什么哈哈哈哈",横批"阿姨吃菜"。

虽是寥寥数语,但返乡年轻一代遭遇“中国式盘问”的窘迫,跃然纸上。年前恐归中的纠结,年后压力下的逃离,故乡在很多人心中成了“想回去、回不去”的痛楚。不过,换个角度看,这些提问不也是亲友们对外面世界、不同生活的一种想象和好奇吗 正是在这个层面上,单刀直入的盘问和虚与委蛇的回答,折射出价值观念的碰撞、认知方式的不同。而这背后,则是城镇化过程中文化转型的大课题。

“若为化作身千亿,散向峰头望故乡”。故乡,绝不仅是舌尖的眷恋,更是精神的栖居、心灵的归宿。不过,城镇化的过程,也是以农耕文化为主导的乡村文明,向以工业化为主导的城市文明演进的过程。变动不居中,文化难免会逝者如斯。作家托马斯·哈代曾感叹英国的城镇化毁掉了乡镇的静谧和乡民的单纯,强硬的现代化支持者印度著名导演雷伊也在后期电影中反思乡村文化的衰败。当前,走向城市的亿万国人,也正处身这样一个文化的十字路口。

有人汇集了近60位网友的春节回乡见闻,一个共同点是,物质丰富了,精神文化生活却仍显单调。在微博上,也有网友感叹:回家后与亲友甚至父母都无话可说,只能“举头看电视,低头玩手机”。而“中国式盘问”也正显示出,大城市与小城镇间、城市与乡村间的文化鸿沟,体现在人与人的关系上就是文化情趣的偏差、文化价值的溃散,让哪怕最亲近的人也难以彼此心灵拢聚。文化落差让很多人的乡愁无处安放,这是城镇化不能承载之重。

那些要用放大镜才能在地图上找到名字的众多城镇、广袤乡村,正是我们的精神原乡。如若失去了这样的文化根基,我们的城镇化必将徒留空虚的躯壳。故乡不可能总是老模样,那只是一种原教旨的乡愁。不过,"中国式盘问”也让人审思,如何让我们的城镇化进程中“体现尊重自然、顺应自然、天人合一的理念”“望得见山、看得见水、记得住乡愁"“慎砍树、不填湖、少拆房",这些不正是新型城镇化的文化蓝图吗 新一轮城镇化浪潮中,中小城市需要抓住超越自我的发展契机,但更要思考的是,在这样的历程中,如何尊重文化记忆、承续历史、滋养心灵、形塑认同,让上演着文化变形记的人们,不再是永恒的漂泊者、异乡人。

(有删改)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)

A.“中国式盘问”使返乡年轻一代年前有恐归中的纠结,年后有压力下的逃离,故乡在很多人心中成了“想回去、回不去”的痛楚。

B.城镇化的过程,是以农耕文化为主导的乡村文明,向以工业化为主导的城市文明演进的过程,在不断变化中,乡村文化有可能会逐渐消逝。

C.文化情趣的偏差、文化价值的溃散,让哪怕最亲近的人也难以彼此心灵拢聚,表现为回家后与亲友甚至父母都无话可说,只能“举头看电视,低头玩手机”。

D.那些要用放大镜才能在地图上找到名字的众多城镇、广袤乡村,正是我们的精神原乡,而城镇化必然让我们失去这样的“精神原乡”。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是(3分)

A.从第一段两副对联可以看出,面对亲朋长辈的盘问,年轻人采用了虚与委蛇的回答,其根本原因是年轻人畏惧提问内容所带来的压力。

B.“文化的十字路口”指的是:一方面是城镇化过程中乡村文化的消逝;一方面是保留乡村文化,乡村还能成为精神的栖居、心灵的归宿。

C.文化落差让很多人的乡愁无处安放,这是城镇化不能承载之重。加强乡村的精神文化生活建设,能够一定程度减小这种落差。

D.城镇化过程中“望得见山、看得见水、记得住乡愁”"慎砍树、不填湖、少拆房",是保留乡村“文化根基”的有效措施。

3.下列选项中,最适合作为论据来支撑第五段观点的是一项是(3分)

A.某地建造大型电子商务园,将两村合并,整合土地,标准化统一布局。

B.某地重引导村民保护古村村貌,村民修整翻新老屋,房屋与周围古屋融为一体。

C.某地强力推进“新农村建设”,着力拆迁,大面积圈地划块,建单元楼。

D.某地党员群众修缮革命旧址,依托红色旅游资源,打造爱国主义教育基地。

4.材料画线句运用了什么论证方法 有何目的 请简要分析。(4分)

5.阅读整篇材料,分条概括“中国式盘问”产生的原因。(6分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

一棵老树

冯 至

我们搬到这里来时,所遇见的第一个人是一个放牛的老人。他坐在门前的一块石墩上,两眼模糊,望着一只水牛在山坡上吃草。他好比一棵折断了的老树,树枝树叶,不知在多少年前被暴风雨折去了,化为泥土,只剩下这根秃树干,没有感觉地蹲在那里,在继续受着风雨的折磨;从远方望去,不知是一堆土,还是一块石,绝不会使人想到,它从前也曾生过嫩绿的枝叶。

时间对于他已经没有意义。气候的转变他也感觉不到,我只看见他春、夏、秋、冬,无论早晚,只是穿着一件破旧的衣裳。他步履所到的地方,只限于周围的山坡,好像这山林外并没有世界;他掺杂在林场的鸡、犬、马、牛的中间,早已失却人的骄傲和夸张。他“生”在这里,他没有营谋,没有积蓄,使人想到“天上的飞鸟”和“野地里的百合花”。

水牛,庞大的身躯,缓缓地在草地上走着,像是古代的生物;原始的力还存留在它的身上,把它交在这个老人的手里,是十分和谐的。山坡上,树林间,老人无言,水牛也没有声音,蹒蹒跚跚,是一幅忧郁的画图。因为他们同样有一个忘却的久远在过去,同样拖着一个迟钝在这灵巧的时代。

老人的生活从未有过变动。若有,就算是水牛生小牛的那一天了。这天,他抱着一只小牛进来了。他的面貌仍然是那样呆滞,但是举动里略微露出来了几分敏捷。他把小牛放在棚外,在很短的时间内把那许久不曾打扫过的牛棚打扫得干干净净,铺上焦黄的干草,把小牛放在干草上。他不说话,这番工作无形中泄露出一些他久已消逝了的过去。此后老牛的身后又多了一只小牛。他呢,经过一番所谓兴奋后,好像眼前并没有增加什么。

一天下午,老牛不知为什么忽然不爱走动了,老人举起鞭子,它略微走几步,又停住了,旁的工人都说牛是病了,山上的人赶快把它抬到山下的村庄里去。老人目送几个人想尽方法把这病牛牵走,并不带一点悲伤。他抽完一袋烟,又赶着小牛出去了,他看这小牛和那只老牛一样因为他已经更换过好几只牛,但在他看来,只是一只牛,无所谓更换。

可是这老人面前的不变终于起了变化。初夏的雨水分外少,山下村庄里种的秧苗都快老了,还是不能插,没有一个人不再盼望云。一天上午,老人和平素一样,吃完午饭,就赶着牛出去了。大家正在热得疲惫的时候,寂静的林场的院子里吹来一阵凉风,转瞬间烟云布遍天空,雨继续了三个钟头。人们都缓了一口气,准备着雨一止了便赶快去插秧,却没有人想起外边的大雨里还有两个生命。

雨止了,院子里明亮起来,老人牵着小牛回来了。人和牛都是一样湿淋淋的,神情沮丧,好像飓风掠过的海滨的渔村,全身都是零乱。老人把牛放在雨后的阳光里,自己走到厨房里去烘干他那只有一身的衣裤。人们乱哄哄的,仍然是没有人理会他们。等到老人再走出来时,小牛伏在地上已经不能动转。这只有几个月的小生命被骤雨激死了。

当晚工人们在林边掘了一个坑,把小牛埋在里边。埋葬后,老人还在漆黑的夜色里坑旁边坐了许久。最后,一步步地挪回来。第二天,我看见他坐在门前的石墩上,手里仍然拿着放牛的鞭子,但是没有牛了。几十年的岁月,没有一天没有水牛,今天他犹如一个钟面上没有指针。

老牛病死,小牛淋死,主人有些凄然。考虑结果,暂时不买新牛,所成问题的,是这老人如何安插。主人经过长时的踌躇,又感念他在这里工作了几十年,只好给他一些养老费,送他回家去。

家 老人自己也会觉得惊奇。他在这里有几十年,像是生了根,至于家,早已变成一个遥远、生疏、再也难以想象的处所了。他再也没有勇气去那生疏的地方,那里有他的孙儿孙媳,但是他久也记不得他们是什么面貌,什么样的人。人们叫他走,说是回家,在他看来,好比一个远征。他这样大的年纪哪里当得起一个远征呢……

又过了几天,门外的狗在叫,门前呆呆地站着一个年轻的农夫,他说:“祖父回到家里,不知为什么,也不说,也不笑,夜里也不睡,只是睁着眼坐着。前晚糊里糊涂地死去了。”这如同一棵老树,被移植到另外一个地带,水土不宜,死了。

在山上两年的工夫,我没有同他谈过一句话,他也不知我是哪里来的人。我想,假如小牛不被冷雨淋死,他会还继续在这山上生长着,一年一年地下去,忘却了死亡。

(有删改)

6.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是(3分)

A.放牛老人"掺杂在林场里的鸡、犬、马、牛的中间",天天与牛相伴而生,老人与牛的生命声息相通,放牛是老人的精神寄托,牛死了,老人也便失去了寄托。

B.小牛的出生为老人带来一些兴奋,但很快也就无所谓了,老人对于老牛的死没有悲伤,表现了他经历岁月洗礼早已超越生死的豁达乐观态度。

C.老人就像"天上的飞鸟"“野地里的百合花”一样渺小无依,久旱后的暴雨,村民忙着去插秧,无人在意老人和小牛,表现村民对他们的漠视。

D.对于老人而言,生活了几十年的这座山、这片林场已成了他的“家”,牛就是他的家人,而孙儿孙媳的那个家让他有陌生感。

7.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)

A.文章开头写老人"好比一棵折断了的老树",结尾再写老人"如同一棵老树",既暗示了老人的生命状态,又呼应了文章标题。

B.作为旁观者,我见证并关注着了放牛老人的日常生活,虽然没有同老人谈过一句话,但字里行间蕴含着我对老人的情感和对生命的思考。

C.文章结尾说"他会还继续在这山上生长着,一年一年地下去,忘却了死亡",意在说明普通人的生活中蕴含着蓬勃向上的生命力与生生不息的传承力量。

D.文章的表达方式以叙述为主,穿插着一些描写和议论,句式长短灵活又富于变化,语言凝重简练,给人以朴实深远的美感。

8.老人的生活有哪些特点 请简要分析。(4分)

9.散文家李广田称赞冯至的散文:"在平凡事物中见出崇高,在朴素文字中见出华美,实在是散文中的精品。”请结合文本,从意象的选择、语言风格、意境、主旨情感等角度谈谈你的理解。(6分)

二、古代诗文阅读(38分)

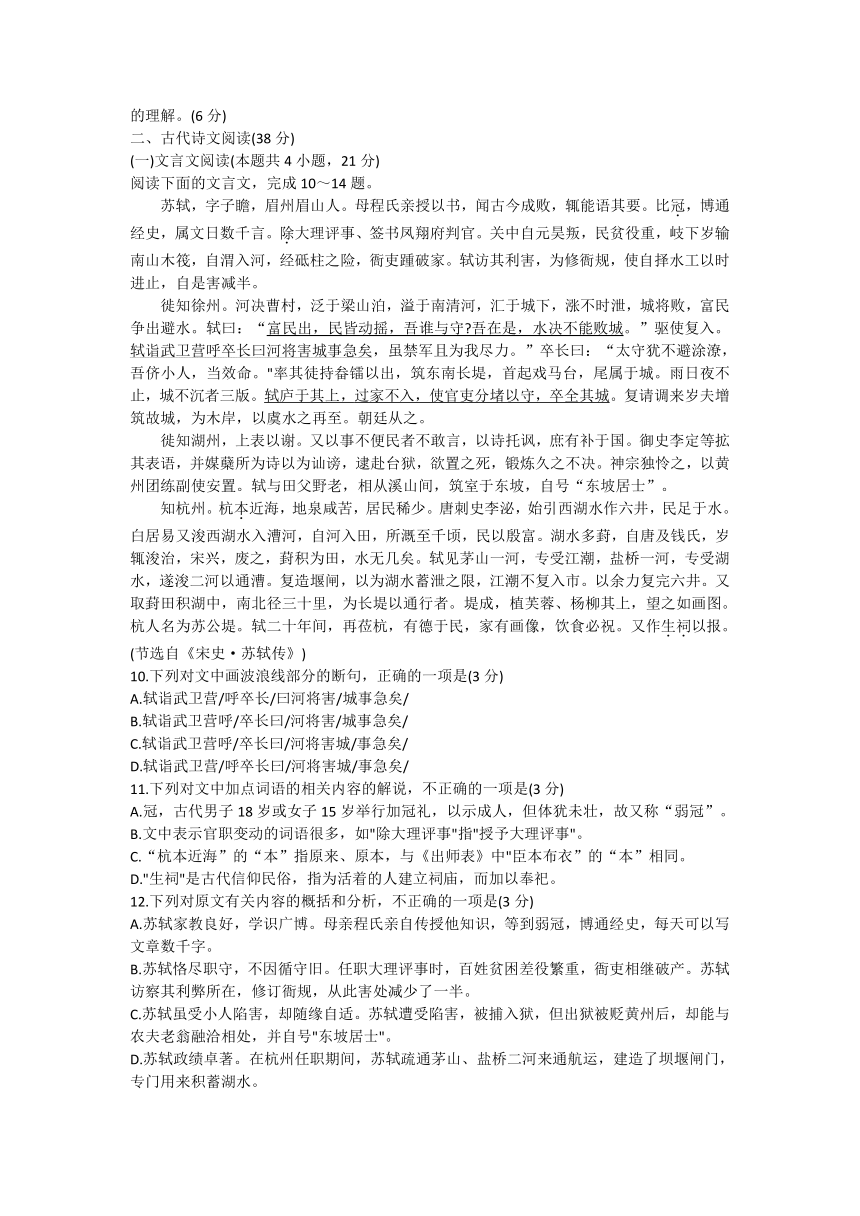

(一)文言文阅读(本题共4小题,21分)

阅读下面的文言文,完成10~14题。

苏轼,字子瞻,眉州眉山人。母程氏亲授以书,闻古今成败,辄能语其要。比冠,博通经史,属文日数千言。除大理评事、签书凤翔府判官。关中自元昊叛,民贫役重,岐下岁输南山木筏,自渭入河,经砥柱之险,衙吏踵破家。轼访其利害,为修衙规,使自择水工以时进止,自是害减半。

徙知徐州。河决曹村,泛于梁山泊,溢于南清河,汇于城下,涨不时泄,城将败,富民争出避水。轼曰:“富民出,民皆动摇,吾谁与守 吾在是,水决不能败城。”驱使复入。轼诣武卫营呼卒长曰河将害城事急矣,虽禁军且为我尽力。”卒长曰:“太守犹不避涂潦,吾侪小人,当效命。"率其徒持畚镭以出,筑东南长堤,首起戏马台,尾属于城。雨日夜不止,城不沉者三版。轼庐于其上,过家不入,使官吏分堵以守,卒全其城。复请调来岁夫增筑故城,为木岸,以虞水之再至。朝廷从之。

徙知湖州,上表以谢。又以事不便民者不敢言,以诗托讽,庶有补于国。御史李定等拡其表语,并媒蘖所为诗以为讪谤,逮赴台狱,欲置之死,锻炼久之不决。神宗独怜之,以黄州团练副使安置。轼与田父野老,相从溪山间,筑室于东坡,自号“东坡居士”。

知杭州。杭本近海,地泉咸苦,居民稀少。唐刺史李泌,始引西湖水作六井,民足于水。白居易又浚西湖水入漕河,自河入田,所溉至千顷,民以殷富。湖水多葑,自唐及钱氏,岁辄浚治,宋兴,废之,葑积为田,水无几矣。轼见茅山一河,专受江潮,盐桥一河,专受湖水,遂浚二河以通漕。复造堰闸,以为湖水蓄泄之限,江潮不复入市。以余力复完六井。又取葑田积湖中,南北径三十里,为长堤以通行者。堤成,植芙蓉、杨柳其上,望之如画图。杭人名为苏公堤。轼二十年间,再莅杭,有德于民,家有画像,饮食必祝。又作生祠以报。

(节选自《宋史·苏轼传》)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)

A.轼诣武卫营/呼卒长/曰河将害/城事急矣/

B.轼诣武卫营呼/卒长曰/河将害/城事急矣/

C.轼诣武卫营呼/卒长曰/河将害城/事急矣/

D.轼诣武卫营/呼卒长曰/河将害城/事急矣/

11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A.冠,古代男子18岁或女子15岁举行加冠礼,以示成人,但体犹未壮,故又称“弱冠”。

B.文中表示官职变动的词语很多,如"除大理评事"指"授予大理评事"。

C.“杭本近海”的“本”指原来、原本,与《出师表》中"臣本布衣”的“本”相同。

D."生祠"是古代信仰民俗,指为活着的人建立祠庙,而加以奉祀。

12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)

A.苏轼家教良好,学识广博。母亲程氏亲自传授他知识,等到弱冠,博通经史,每天可以写文章数千字。

B.苏轼恪尽职守,不因循守旧。任职大理评事时,百姓贫困差役繁重,衙吏相继破产。苏轼访察其利弊所在,修订衙规,从此害处减少了一半。

C.苏轼虽受小人陷害,却随缘自适。苏轼遭受陷害,被捕入狱,但出狱被贬黄州后,却能与农夫老翁融洽相处,并自号"东坡居士"。

D.苏轼政绩卓著。在杭州任职期间,苏轼疏通茅山、盐桥二河来通航运,建造了坝堰闸门,专门用来积蓄湖水。

13.翻译文中画横线的句子以及教材内句子。(12分)

(1)富民出,民皆动摇,吾谁与守 吾在是,水决不能败城。(5分)

(2)轼庐于其上,过家不入,使官吏分堵以守,卒全其城。(4分)

(3)吾妻之美我者,私我也。(3分)(《邹忌讽齐王纳谏》)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首宋词,完成14~15题。

南乡子·重九涵辉楼呈徐君猷① 苏 轼

霜降水痕收,浅碧鳞鳞露远洲。酒力渐消风力软,飕飕,破帽多情却恋头。

佳节若为酬②,但把清尊断送秋。万事到头都是梦,休休,明日黄花蝶也愁。

[注]①这首词是苏轼贬谪黄州期间所作。②若为酬:怎样应付过去。

14.下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是(3分)

A.“霜降水痕收,浅碧鳞鳞露远洲”句,描绘大江两岸晴秋景象,勾勒出清爽阔大的秋景。

B.“破帽多情却恋头”句,“破帽”喻指纷扰的世事,诗人借此自嘲难以摆脱尘俗的纠缠。

C.“佳节若为酬,但把清尊断送秋”句,既是慨叹自身忧愁凄苦,也是向徐君猷诉苦。

D."明日黄花蝶也愁"句,写明日之菊色香均会大减,表达了良辰易逝,好花难久之感。

15."万事到头都是梦,休休"句流露出作者怎样的人生态度,结合下阕简要分析。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,8分)

16.补写出下列句子中的空缺部分。(8分)

主题 古诗文名句

自然情韵 (1) , 阴阳割昏晓。(杜甫《望岳》)

(2) , 浅草才能没马蹄。(白居易《钱塘湖春行》)

学习之道 (3) ,思而不学则殆。(《论语》)

(4)是故 ,教然后知困。(《虽有嘉肴》)

家国天下 (5)在《茅屋为秋风所破歌》中,杜甫处境艰难却仍推己及人,发出“ , ”的呼喊。

(6)李贺《雁门太守行》中的“ , "两句,写出了将士愿提长剑,誓死报国的决心。

三、语言文字运用(17分)

阅读下面的文字,完成17~19题。(12分)

正是因为苏轼始终坚信“人”的因素比“法”的因素更重要,① ,他看到了新法的不妥;当旧法复辟的时候,他又看到旧法的不足。他始终站在“人”的立场上,对具体的法度问题进行具体分析。于是新党、旧党都反感他,一贬再贬,从黄州到儋州,遂使他后半辈子一直(▲)。从表面上看,他的变化多端害了他。但有趣的是,他不同于那些(▲)的小人,而是始终逆风而动。他的变化多端,本质上是坚定不移;他的立场无常,② 。写于贬谪黄州期间的《定风波·(莫听穿林打叶声)》,便体现了苏轼(▲)的意志。一个最擅长创新、反思、变化的人,却对大是大非问题上表现得如此固执保守,不能说不是一个奇迹。苏轼让这样的奇迹不断发生,于是他把人生过成了一段(▲)的传奇。

17.依次填入文中括号的词语,全都恰当的一项是(3分)

A.穷困潦倒 顺风使舵 岿然不动 空前绝后

B.颠沛流离 见机行事 坚不可摧 空前绝后

C.颠沛流离 顺风使舵 坚不可摧 无与伦比

D.穷困潦倒 见机行事 岿然不动 无与伦比

18.文中画波浪线的部分有语病,下列修改最恰当的一项是(3分)

A.一个最擅长变化、反思、创新的人,却对大是大非问题上表现得如此固执保守,不能不说是一个奇迹。

B.一个最擅长变化、反思、创新的人,却在大是大非问题上表现得如此固执保守,不能说不是一个奇迹。

C.一个最擅长反思、创新、变化的人,却对大是大非问题上表现得如此固执保守,不能说不是一个奇迹。

D.一个最擅长反思、变化、创新的人,却在大是大非问题上表现得如此固执保守,不能不说是一个奇迹。

19.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过12个字。(6分)

20.将下列材料整合成一个单句,对“工匠精神”作一解说。可适当增删词语,但不得改变原意。(5分)

①后工业化时代需要借鉴传统的“工匠精神”。

②传统工匠注重细节。

③工匠精神代表一种信仰和理想。

④传统工匠追求专业的极致。工匠精神是

四、写作(60分)

21.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

青春是花样年华。

——《普通高中教科书语文(必修上册)》

青春不是指生命的一段时间,而是指一种精神状态;它并不是指红润的面颊、透红的嘴唇和灵便的腿脚,而是指坚强的意志、丰富的想象和强烈的感情,它是指生命的源头活水的清新之感。

——塞缪尔·厄尔曼《青春》

以上两则材料引发了你怎样的联想和思考 请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

语 文

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

“中国式盘问”如何不再纠结

春节期间,网友编了两副诙谐的对联。一副描述回乡时亲朋长辈的盘问,上联“考了几分什么工作能挣多少呢",下联"有对象没买房了吧准备结婚吗”,横批"呵呵呵呵"。另一副则是对这些盘问的"神回复",上联“这个嘛呵呵呵呵",下联“那什么哈哈哈哈",横批"阿姨吃菜"。

虽是寥寥数语,但返乡年轻一代遭遇“中国式盘问”的窘迫,跃然纸上。年前恐归中的纠结,年后压力下的逃离,故乡在很多人心中成了“想回去、回不去”的痛楚。不过,换个角度看,这些提问不也是亲友们对外面世界、不同生活的一种想象和好奇吗 正是在这个层面上,单刀直入的盘问和虚与委蛇的回答,折射出价值观念的碰撞、认知方式的不同。而这背后,则是城镇化过程中文化转型的大课题。

“若为化作身千亿,散向峰头望故乡”。故乡,绝不仅是舌尖的眷恋,更是精神的栖居、心灵的归宿。不过,城镇化的过程,也是以农耕文化为主导的乡村文明,向以工业化为主导的城市文明演进的过程。变动不居中,文化难免会逝者如斯。作家托马斯·哈代曾感叹英国的城镇化毁掉了乡镇的静谧和乡民的单纯,强硬的现代化支持者印度著名导演雷伊也在后期电影中反思乡村文化的衰败。当前,走向城市的亿万国人,也正处身这样一个文化的十字路口。

有人汇集了近60位网友的春节回乡见闻,一个共同点是,物质丰富了,精神文化生活却仍显单调。在微博上,也有网友感叹:回家后与亲友甚至父母都无话可说,只能“举头看电视,低头玩手机”。而“中国式盘问”也正显示出,大城市与小城镇间、城市与乡村间的文化鸿沟,体现在人与人的关系上就是文化情趣的偏差、文化价值的溃散,让哪怕最亲近的人也难以彼此心灵拢聚。文化落差让很多人的乡愁无处安放,这是城镇化不能承载之重。

那些要用放大镜才能在地图上找到名字的众多城镇、广袤乡村,正是我们的精神原乡。如若失去了这样的文化根基,我们的城镇化必将徒留空虚的躯壳。故乡不可能总是老模样,那只是一种原教旨的乡愁。不过,"中国式盘问”也让人审思,如何让我们的城镇化进程中“体现尊重自然、顺应自然、天人合一的理念”“望得见山、看得见水、记得住乡愁"“慎砍树、不填湖、少拆房",这些不正是新型城镇化的文化蓝图吗 新一轮城镇化浪潮中,中小城市需要抓住超越自我的发展契机,但更要思考的是,在这样的历程中,如何尊重文化记忆、承续历史、滋养心灵、形塑认同,让上演着文化变形记的人们,不再是永恒的漂泊者、异乡人。

(有删改)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)

A.“中国式盘问”使返乡年轻一代年前有恐归中的纠结,年后有压力下的逃离,故乡在很多人心中成了“想回去、回不去”的痛楚。

B.城镇化的过程,是以农耕文化为主导的乡村文明,向以工业化为主导的城市文明演进的过程,在不断变化中,乡村文化有可能会逐渐消逝。

C.文化情趣的偏差、文化价值的溃散,让哪怕最亲近的人也难以彼此心灵拢聚,表现为回家后与亲友甚至父母都无话可说,只能“举头看电视,低头玩手机”。

D.那些要用放大镜才能在地图上找到名字的众多城镇、广袤乡村,正是我们的精神原乡,而城镇化必然让我们失去这样的“精神原乡”。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是(3分)

A.从第一段两副对联可以看出,面对亲朋长辈的盘问,年轻人采用了虚与委蛇的回答,其根本原因是年轻人畏惧提问内容所带来的压力。

B.“文化的十字路口”指的是:一方面是城镇化过程中乡村文化的消逝;一方面是保留乡村文化,乡村还能成为精神的栖居、心灵的归宿。

C.文化落差让很多人的乡愁无处安放,这是城镇化不能承载之重。加强乡村的精神文化生活建设,能够一定程度减小这种落差。

D.城镇化过程中“望得见山、看得见水、记得住乡愁”"慎砍树、不填湖、少拆房",是保留乡村“文化根基”的有效措施。

3.下列选项中,最适合作为论据来支撑第五段观点的是一项是(3分)

A.某地建造大型电子商务园,将两村合并,整合土地,标准化统一布局。

B.某地重引导村民保护古村村貌,村民修整翻新老屋,房屋与周围古屋融为一体。

C.某地强力推进“新农村建设”,着力拆迁,大面积圈地划块,建单元楼。

D.某地党员群众修缮革命旧址,依托红色旅游资源,打造爱国主义教育基地。

4.材料画线句运用了什么论证方法 有何目的 请简要分析。(4分)

5.阅读整篇材料,分条概括“中国式盘问”产生的原因。(6分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

一棵老树

冯 至

我们搬到这里来时,所遇见的第一个人是一个放牛的老人。他坐在门前的一块石墩上,两眼模糊,望着一只水牛在山坡上吃草。他好比一棵折断了的老树,树枝树叶,不知在多少年前被暴风雨折去了,化为泥土,只剩下这根秃树干,没有感觉地蹲在那里,在继续受着风雨的折磨;从远方望去,不知是一堆土,还是一块石,绝不会使人想到,它从前也曾生过嫩绿的枝叶。

时间对于他已经没有意义。气候的转变他也感觉不到,我只看见他春、夏、秋、冬,无论早晚,只是穿着一件破旧的衣裳。他步履所到的地方,只限于周围的山坡,好像这山林外并没有世界;他掺杂在林场的鸡、犬、马、牛的中间,早已失却人的骄傲和夸张。他“生”在这里,他没有营谋,没有积蓄,使人想到“天上的飞鸟”和“野地里的百合花”。

水牛,庞大的身躯,缓缓地在草地上走着,像是古代的生物;原始的力还存留在它的身上,把它交在这个老人的手里,是十分和谐的。山坡上,树林间,老人无言,水牛也没有声音,蹒蹒跚跚,是一幅忧郁的画图。因为他们同样有一个忘却的久远在过去,同样拖着一个迟钝在这灵巧的时代。

老人的生活从未有过变动。若有,就算是水牛生小牛的那一天了。这天,他抱着一只小牛进来了。他的面貌仍然是那样呆滞,但是举动里略微露出来了几分敏捷。他把小牛放在棚外,在很短的时间内把那许久不曾打扫过的牛棚打扫得干干净净,铺上焦黄的干草,把小牛放在干草上。他不说话,这番工作无形中泄露出一些他久已消逝了的过去。此后老牛的身后又多了一只小牛。他呢,经过一番所谓兴奋后,好像眼前并没有增加什么。

一天下午,老牛不知为什么忽然不爱走动了,老人举起鞭子,它略微走几步,又停住了,旁的工人都说牛是病了,山上的人赶快把它抬到山下的村庄里去。老人目送几个人想尽方法把这病牛牵走,并不带一点悲伤。他抽完一袋烟,又赶着小牛出去了,他看这小牛和那只老牛一样因为他已经更换过好几只牛,但在他看来,只是一只牛,无所谓更换。

可是这老人面前的不变终于起了变化。初夏的雨水分外少,山下村庄里种的秧苗都快老了,还是不能插,没有一个人不再盼望云。一天上午,老人和平素一样,吃完午饭,就赶着牛出去了。大家正在热得疲惫的时候,寂静的林场的院子里吹来一阵凉风,转瞬间烟云布遍天空,雨继续了三个钟头。人们都缓了一口气,准备着雨一止了便赶快去插秧,却没有人想起外边的大雨里还有两个生命。

雨止了,院子里明亮起来,老人牵着小牛回来了。人和牛都是一样湿淋淋的,神情沮丧,好像飓风掠过的海滨的渔村,全身都是零乱。老人把牛放在雨后的阳光里,自己走到厨房里去烘干他那只有一身的衣裤。人们乱哄哄的,仍然是没有人理会他们。等到老人再走出来时,小牛伏在地上已经不能动转。这只有几个月的小生命被骤雨激死了。

当晚工人们在林边掘了一个坑,把小牛埋在里边。埋葬后,老人还在漆黑的夜色里坑旁边坐了许久。最后,一步步地挪回来。第二天,我看见他坐在门前的石墩上,手里仍然拿着放牛的鞭子,但是没有牛了。几十年的岁月,没有一天没有水牛,今天他犹如一个钟面上没有指针。

老牛病死,小牛淋死,主人有些凄然。考虑结果,暂时不买新牛,所成问题的,是这老人如何安插。主人经过长时的踌躇,又感念他在这里工作了几十年,只好给他一些养老费,送他回家去。

家 老人自己也会觉得惊奇。他在这里有几十年,像是生了根,至于家,早已变成一个遥远、生疏、再也难以想象的处所了。他再也没有勇气去那生疏的地方,那里有他的孙儿孙媳,但是他久也记不得他们是什么面貌,什么样的人。人们叫他走,说是回家,在他看来,好比一个远征。他这样大的年纪哪里当得起一个远征呢……

又过了几天,门外的狗在叫,门前呆呆地站着一个年轻的农夫,他说:“祖父回到家里,不知为什么,也不说,也不笑,夜里也不睡,只是睁着眼坐着。前晚糊里糊涂地死去了。”这如同一棵老树,被移植到另外一个地带,水土不宜,死了。

在山上两年的工夫,我没有同他谈过一句话,他也不知我是哪里来的人。我想,假如小牛不被冷雨淋死,他会还继续在这山上生长着,一年一年地下去,忘却了死亡。

(有删改)

6.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是(3分)

A.放牛老人"掺杂在林场里的鸡、犬、马、牛的中间",天天与牛相伴而生,老人与牛的生命声息相通,放牛是老人的精神寄托,牛死了,老人也便失去了寄托。

B.小牛的出生为老人带来一些兴奋,但很快也就无所谓了,老人对于老牛的死没有悲伤,表现了他经历岁月洗礼早已超越生死的豁达乐观态度。

C.老人就像"天上的飞鸟"“野地里的百合花”一样渺小无依,久旱后的暴雨,村民忙着去插秧,无人在意老人和小牛,表现村民对他们的漠视。

D.对于老人而言,生活了几十年的这座山、这片林场已成了他的“家”,牛就是他的家人,而孙儿孙媳的那个家让他有陌生感。

7.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)

A.文章开头写老人"好比一棵折断了的老树",结尾再写老人"如同一棵老树",既暗示了老人的生命状态,又呼应了文章标题。

B.作为旁观者,我见证并关注着了放牛老人的日常生活,虽然没有同老人谈过一句话,但字里行间蕴含着我对老人的情感和对生命的思考。

C.文章结尾说"他会还继续在这山上生长着,一年一年地下去,忘却了死亡",意在说明普通人的生活中蕴含着蓬勃向上的生命力与生生不息的传承力量。

D.文章的表达方式以叙述为主,穿插着一些描写和议论,句式长短灵活又富于变化,语言凝重简练,给人以朴实深远的美感。

8.老人的生活有哪些特点 请简要分析。(4分)

9.散文家李广田称赞冯至的散文:"在平凡事物中见出崇高,在朴素文字中见出华美,实在是散文中的精品。”请结合文本,从意象的选择、语言风格、意境、主旨情感等角度谈谈你的理解。(6分)

二、古代诗文阅读(38分)

(一)文言文阅读(本题共4小题,21分)

阅读下面的文言文,完成10~14题。

苏轼,字子瞻,眉州眉山人。母程氏亲授以书,闻古今成败,辄能语其要。比冠,博通经史,属文日数千言。除大理评事、签书凤翔府判官。关中自元昊叛,民贫役重,岐下岁输南山木筏,自渭入河,经砥柱之险,衙吏踵破家。轼访其利害,为修衙规,使自择水工以时进止,自是害减半。

徙知徐州。河决曹村,泛于梁山泊,溢于南清河,汇于城下,涨不时泄,城将败,富民争出避水。轼曰:“富民出,民皆动摇,吾谁与守 吾在是,水决不能败城。”驱使复入。轼诣武卫营呼卒长曰河将害城事急矣,虽禁军且为我尽力。”卒长曰:“太守犹不避涂潦,吾侪小人,当效命。"率其徒持畚镭以出,筑东南长堤,首起戏马台,尾属于城。雨日夜不止,城不沉者三版。轼庐于其上,过家不入,使官吏分堵以守,卒全其城。复请调来岁夫增筑故城,为木岸,以虞水之再至。朝廷从之。

徙知湖州,上表以谢。又以事不便民者不敢言,以诗托讽,庶有补于国。御史李定等拡其表语,并媒蘖所为诗以为讪谤,逮赴台狱,欲置之死,锻炼久之不决。神宗独怜之,以黄州团练副使安置。轼与田父野老,相从溪山间,筑室于东坡,自号“东坡居士”。

知杭州。杭本近海,地泉咸苦,居民稀少。唐刺史李泌,始引西湖水作六井,民足于水。白居易又浚西湖水入漕河,自河入田,所溉至千顷,民以殷富。湖水多葑,自唐及钱氏,岁辄浚治,宋兴,废之,葑积为田,水无几矣。轼见茅山一河,专受江潮,盐桥一河,专受湖水,遂浚二河以通漕。复造堰闸,以为湖水蓄泄之限,江潮不复入市。以余力复完六井。又取葑田积湖中,南北径三十里,为长堤以通行者。堤成,植芙蓉、杨柳其上,望之如画图。杭人名为苏公堤。轼二十年间,再莅杭,有德于民,家有画像,饮食必祝。又作生祠以报。

(节选自《宋史·苏轼传》)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)

A.轼诣武卫营/呼卒长/曰河将害/城事急矣/

B.轼诣武卫营呼/卒长曰/河将害/城事急矣/

C.轼诣武卫营呼/卒长曰/河将害城/事急矣/

D.轼诣武卫营/呼卒长曰/河将害城/事急矣/

11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A.冠,古代男子18岁或女子15岁举行加冠礼,以示成人,但体犹未壮,故又称“弱冠”。

B.文中表示官职变动的词语很多,如"除大理评事"指"授予大理评事"。

C.“杭本近海”的“本”指原来、原本,与《出师表》中"臣本布衣”的“本”相同。

D."生祠"是古代信仰民俗,指为活着的人建立祠庙,而加以奉祀。

12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)

A.苏轼家教良好,学识广博。母亲程氏亲自传授他知识,等到弱冠,博通经史,每天可以写文章数千字。

B.苏轼恪尽职守,不因循守旧。任职大理评事时,百姓贫困差役繁重,衙吏相继破产。苏轼访察其利弊所在,修订衙规,从此害处减少了一半。

C.苏轼虽受小人陷害,却随缘自适。苏轼遭受陷害,被捕入狱,但出狱被贬黄州后,却能与农夫老翁融洽相处,并自号"东坡居士"。

D.苏轼政绩卓著。在杭州任职期间,苏轼疏通茅山、盐桥二河来通航运,建造了坝堰闸门,专门用来积蓄湖水。

13.翻译文中画横线的句子以及教材内句子。(12分)

(1)富民出,民皆动摇,吾谁与守 吾在是,水决不能败城。(5分)

(2)轼庐于其上,过家不入,使官吏分堵以守,卒全其城。(4分)

(3)吾妻之美我者,私我也。(3分)(《邹忌讽齐王纳谏》)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首宋词,完成14~15题。

南乡子·重九涵辉楼呈徐君猷① 苏 轼

霜降水痕收,浅碧鳞鳞露远洲。酒力渐消风力软,飕飕,破帽多情却恋头。

佳节若为酬②,但把清尊断送秋。万事到头都是梦,休休,明日黄花蝶也愁。

[注]①这首词是苏轼贬谪黄州期间所作。②若为酬:怎样应付过去。

14.下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是(3分)

A.“霜降水痕收,浅碧鳞鳞露远洲”句,描绘大江两岸晴秋景象,勾勒出清爽阔大的秋景。

B.“破帽多情却恋头”句,“破帽”喻指纷扰的世事,诗人借此自嘲难以摆脱尘俗的纠缠。

C.“佳节若为酬,但把清尊断送秋”句,既是慨叹自身忧愁凄苦,也是向徐君猷诉苦。

D."明日黄花蝶也愁"句,写明日之菊色香均会大减,表达了良辰易逝,好花难久之感。

15."万事到头都是梦,休休"句流露出作者怎样的人生态度,结合下阕简要分析。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,8分)

16.补写出下列句子中的空缺部分。(8分)

主题 古诗文名句

自然情韵 (1) , 阴阳割昏晓。(杜甫《望岳》)

(2) , 浅草才能没马蹄。(白居易《钱塘湖春行》)

学习之道 (3) ,思而不学则殆。(《论语》)

(4)是故 ,教然后知困。(《虽有嘉肴》)

家国天下 (5)在《茅屋为秋风所破歌》中,杜甫处境艰难却仍推己及人,发出“ , ”的呼喊。

(6)李贺《雁门太守行》中的“ , "两句,写出了将士愿提长剑,誓死报国的决心。

三、语言文字运用(17分)

阅读下面的文字,完成17~19题。(12分)

正是因为苏轼始终坚信“人”的因素比“法”的因素更重要,① ,他看到了新法的不妥;当旧法复辟的时候,他又看到旧法的不足。他始终站在“人”的立场上,对具体的法度问题进行具体分析。于是新党、旧党都反感他,一贬再贬,从黄州到儋州,遂使他后半辈子一直(▲)。从表面上看,他的变化多端害了他。但有趣的是,他不同于那些(▲)的小人,而是始终逆风而动。他的变化多端,本质上是坚定不移;他的立场无常,② 。写于贬谪黄州期间的《定风波·(莫听穿林打叶声)》,便体现了苏轼(▲)的意志。一个最擅长创新、反思、变化的人,却对大是大非问题上表现得如此固执保守,不能说不是一个奇迹。苏轼让这样的奇迹不断发生,于是他把人生过成了一段(▲)的传奇。

17.依次填入文中括号的词语,全都恰当的一项是(3分)

A.穷困潦倒 顺风使舵 岿然不动 空前绝后

B.颠沛流离 见机行事 坚不可摧 空前绝后

C.颠沛流离 顺风使舵 坚不可摧 无与伦比

D.穷困潦倒 见机行事 岿然不动 无与伦比

18.文中画波浪线的部分有语病,下列修改最恰当的一项是(3分)

A.一个最擅长变化、反思、创新的人,却对大是大非问题上表现得如此固执保守,不能不说是一个奇迹。

B.一个最擅长变化、反思、创新的人,却在大是大非问题上表现得如此固执保守,不能说不是一个奇迹。

C.一个最擅长反思、创新、变化的人,却对大是大非问题上表现得如此固执保守,不能说不是一个奇迹。

D.一个最擅长反思、变化、创新的人,却在大是大非问题上表现得如此固执保守,不能不说是一个奇迹。

19.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过12个字。(6分)

20.将下列材料整合成一个单句,对“工匠精神”作一解说。可适当增删词语,但不得改变原意。(5分)

①后工业化时代需要借鉴传统的“工匠精神”。

②传统工匠注重细节。

③工匠精神代表一种信仰和理想。

④传统工匠追求专业的极致。工匠精神是

四、写作(60分)

21.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

青春是花样年华。

——《普通高中教科书语文(必修上册)》

青春不是指生命的一段时间,而是指一种精神状态;它并不是指红润的面颊、透红的嘴唇和灵便的腿脚,而是指坚强的意志、丰富的想象和强烈的感情,它是指生命的源头活水的清新之感。

——塞缪尔·厄尔曼《青春》

以上两则材料引发了你怎样的联想和思考 请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

同课章节目录