部编人教版历史8年级上册第6课《戊戌变法》课件(23张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编人教版历史8年级上册第6课《戊戌变法》课件(23张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 16.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-14 22:50:17 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

第6课 戊戌变法

自学导航

1、公车上书的时间、背景、领导人分别是什么?

2、公车上书失败后,维新人士进行了哪些活动?

3、百日维新的时间、目的是什么?

4、戊戌变法期间,办的新式高等学府是什么?

中国历代改革,你知道有哪些?这些改革家的结局命运如何?

我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人……这就是中国的脊梁。

——鲁迅《中国人失掉自信力了吗》

魏国吴起变法

秦国商鞅变法

北宋王安石变法

明朝张居正变法

导入新课

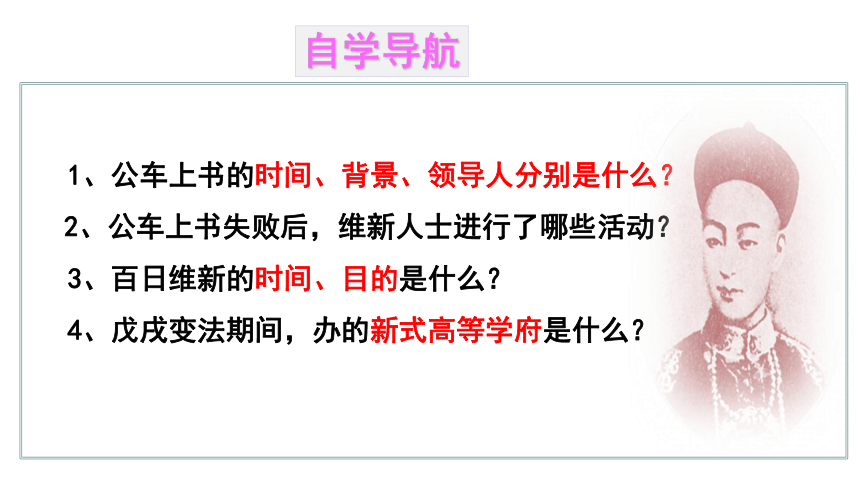

史料实证

根据材料并结合所学知识,分析戊戌变法运动的原因(背景)。

“唤醒中国四千年之大梦,实自甲午一役始也。”—梁启超《戊戌政变记》

1、甲午中日战争后,列强掀起了瓜分中国的狂潮,民族危机空前严重。

“器物层次”

“制度层次”

2、中国民族资本主义初步发展,民族资产阶级登上历史舞台。

一、序幕:康有为与公车上书

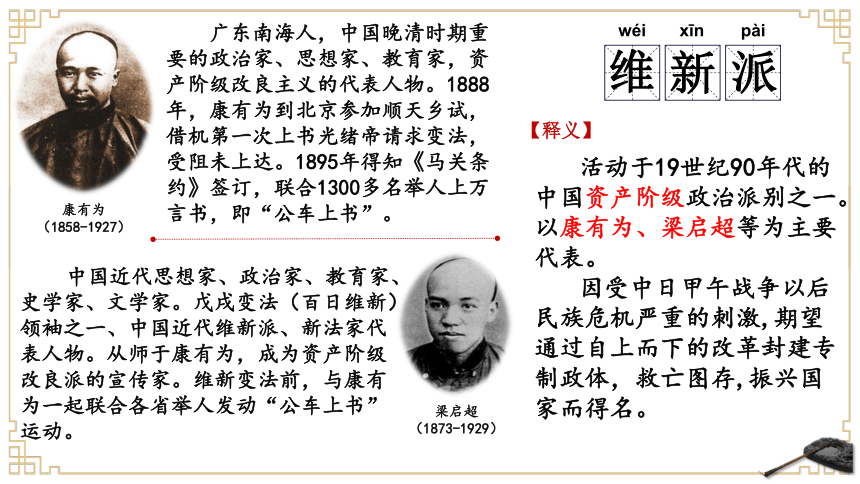

活动于19世纪90年代的中国资产阶级政治派别之一。以康有为、梁启超等为主要代表。

因受中日甲午战争以后民族危机严重的刺激,期望通过自上而下的改革封建专制政体,救亡图存,振兴国家而得名。

维

新

派

wéi

xīn

pài

【释义】

康有为

(1858-1927)

广东南海人,中国晚清时期重要的政治家、思想家、教育家,资产阶级改良主义的代表人物。1888年,康有为到北京参加顺天乡试,借机第一次上书光绪帝请求变法,受阻未上达。1895年得知《马关条约》签订,联合1300多名举人上万言书,即“公车上书”。

梁启超

(1873-1929)

中国近代思想家、政治家、教育家、史学家、文学家。戊戌变法(百日维新)领袖之一、中国近代维新派、新法家代表人物。从师于康有为,成为资产阶级改良派的宣传家。维新变法前,与康有为一起联合各省举人发动“公车上书”运动。

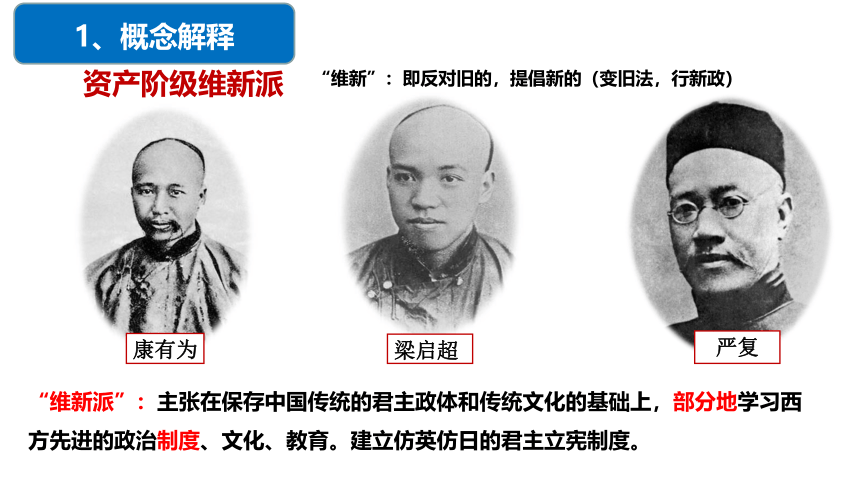

康有为

梁启超

资产阶级维新派

严复

“维新”:即反对旧的,提倡新的(变旧法,行新政)

“维新派”:主张在保存中国传统的君主政体和传统文化的基础上,部分地学习西方先进的政治制度、文化、教育。建立仿英仿日的君主立宪制度。

1、概念解释

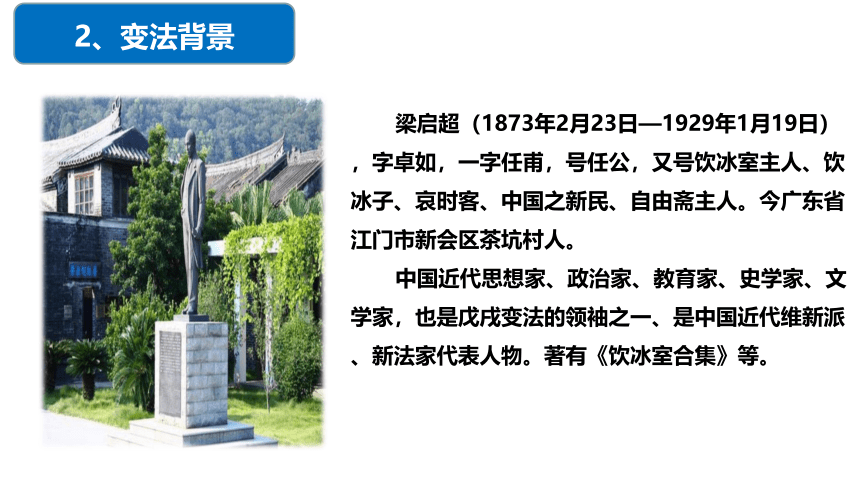

梁启超(1873年2月23日—1929年1月19日),字卓如,一字任甫,号任公,又号饮冰室主人、饮冰子、哀时客、中国之新民、自由斋主人。今广东省江门市新会区茶坑村人。

中国近代思想家、政治家、教育家、史学家、文学家,也是戊戌变法的领袖之一、是中国近代维新派、新法家代表人物。著有《饮冰室合集》等。

2、变法背景

1873年

1878年

1880年

1882年

梁启超出生于广东新会茶坑村的知识分子家庭

梁启超进入自家开设的“怡堂书室”,学习四书五经。

梁启超开始学习制艺,开启科举之路。

梁启超去广州应试,中了秀才。

梁启超早年走一条什么爱国道路?

梁启超进入会城著名私塾老师周惺吾的经馆中学习。

1884年

1885年

梁启超进入广州学海堂学习汉学

梁启超从小耳濡目染,时常听祖父梁维清讲述古时亡宋、亡明的国难之事,古时英雄的爱国故事,历代杰出人物忧国忧民的风范、舍生忘死的品格和顽强不屈的精神,在他幼小的心里种下爱国的种子。

走科举仕途道路,自小就萌发出爱国思想

1889年

1890年

1891年

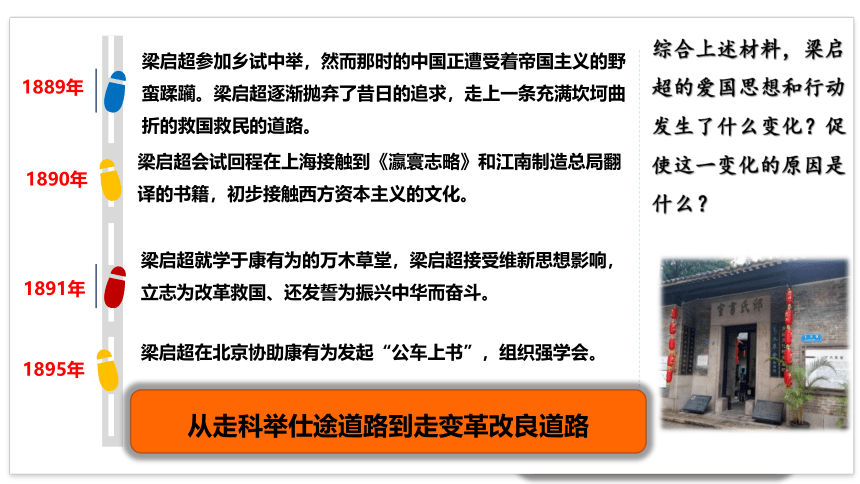

梁启超参加乡试中举,然而那时的中国正遭受着帝国主义的野蛮蹂躏。梁启超逐渐抛弃了昔日的追求,走上一条充满坎坷曲折的救国救民的道路。

梁启超会试回程在上海接触到《瀛寰志略》和江南制造总局翻译的书籍,初步接触西方资本主义的文化。

梁启超就学于康有为的万木草堂,梁启超接受维新思想影响,立志为改革救国、还发誓为振兴中华而奋斗。

综合上述材料,梁启超的爱国思想和行动发生了什么变化?促使这一变化的原因是什么?

1895年

梁启超在北京协助康有为发起“公车上书”,组织强学会。

从走科举仕途道路到走变革改良道路

材料一:1863-1894年间,中国民办企业总数共计119家,投资额680万元,而1895-1898年里,新增企业数就达74家,投资总额更是达到了1432万元。

材料二:日本与印度有十年内在中国地方增设纺机150万锭之约。……果如所计……如不发展中国之实业,十年之后我国棉业岂复有伸展之余地? ——张謇

1.经济原因:中国民族资本主义初步发展。

2.阶级原因:民族资产阶级登上历史舞台,要求改革现状,发展资本主义。

材料四

材料三 “方今中外之势,古今之变局也”。现今已不是“闭关而独治”的“华夷隔绝之天下”,而是世界各国“罔不通使互市”的“中外联属之天下”了。……其结论为“变者,非好变也,时势为之也”

——薛福成:《筹洋争议·变法》

“故善为用者,可以转祸为福,变弱为强。不患彼西人之日来,而但患我中国之自域。无他,在一变而已矣”

——王韬:《韬园文录外编·答强弱论》

3.思想:早期维新思想的产生与传播。

4.根本原因:帝国主义列强的侵略使民族危机空前严重。

时间

背景

领导人

经过

结果

意义

1895年春,《马关条约》签订的消息传到北京,群情激愤

1895年

康有为、梁启超

正在京师参加会试的康有为、梁启超等联合各省1300多名参加会试的举人上书光绪帝请求拒和、迁都、变法

拉开了变法维新运动的序幕

这次上书并没有上达光绪帝

根本原因:《马关条约》的签订,刺激列强掀起瓜分中国的狂潮,中华民族危机空前严重

3、公车上书

二、发展:组织学会,创办报刊

1895年8月,在北京创办《万国公报》,后改名《中外纪闻》。

1895年11月,设立上海强学会,“专为中国自强而立”。

1896年1月,上海强学会刊行《强学报》。“托古以改今制”

倡导维新变法﹐提出开议院的政治主张。

康有为

强学会

上海强学会

长沙南学会

广州农学会

瑞安兴儒会

西安励学斋

成都蜀学会

国闻报

天津 严复

时务报

上海 梁启超

《时务报》1896年上海创刊,梁启超主笔。

《国闻报》1897年创刊于天津,严复主笔。

居南北舆论领导地位

作用:启发民智,组织力量,制造舆论,推动了维新

变法思想的广泛传播。

南/上海

北/天津

“法者,天下之公器也;变者,天下之公理也;……变亦变,不变亦变。”

——《变法通议》·梁启超

维新派兴创办报刊、成立学堂、学会,使当时“家家言时务”、“人人谈西学”蔚然成风....

---中华书局《中国近代史》

上述学会和报刊主要宣传了什么观点?产生了什么影响?

主要宣传了变法图强的观点。推动了维新变法思想的广泛传播。

三、高潮:百日维新(1898.6——1898.9 共103天)

变法直接原因:1897年冬,德国强占胶州湾。消息传出后,康有为上书光绪帝,痛陈是局的危险和变法的紧迫性,呼吁变法救国。在康有为等维新派的推动下,光绪帝表示“不甘作亡国之君”,决心变法。

三、高潮——百日维新

1898年(戊戌年)6月11日 — 9月21日,共103天

清政府颁布 “明定国是”诏书,宣布实行变法。

1.时间

2.开始标志

“国是”则指国家大计,国家的指导方针、理论基础、方针政策。

三、高潮——百日维新

领域

变法内容

影响

政治

经济

教育

军事

裁撤冗官冗员,允许官民上书言事。

1)鼓励私人兴办工矿企业,发展农、工、商业。2)改革财政,编制国家预算。

废除八股,改试策论,开办新式学堂。

裁减绿营,训练新式军队等。

利于资产阶级参政

利于资本主义发展

利于思想文化传播

利于增强军事实力

解读戊戌变法的主要内容,说说这场变革具何种性质?

一场自上而下的资产阶级改良运动

3.主要内容

4.性质

5.领导阶级

资产阶级维新派

从内容上看,变法触动了哪些人的利益?

触动了以慈禧为首的顽固派的利益

触动了守旧封建文人利益

英国人濮兰德、白克好司所著《慈禧外纪》记载,慈禧对请示的光绪皇帝表明了她的态度:“凡所施行之新政,但不违祖宗大法,无损满洲权势,即不阻止。”

变法会遭到哪些人的反对?

以慈禧为首的顽固派

9月21日,慈禧太后等发动政变,囚禁光绪帝,搜捕维新人士,废除变法诏令。康有为、梁启超先后出逃。谭嗣同、刘光第、林旭、杨锐、杨深秀、康广仁六人被捕遇害,史称“戊戌六君子”。这次变法历时103天,(6.11—9.21)因此又被称为“百日维新”。

囚禁光绪帝于中南海瀛台

戊戌六君子

戊戌政变

变法失败

“各国变法,无不从流血而成,今中国未闻有因变法而流血者,此之所以不昌者也;有之,请自嗣同始!”

我自横刀向天笑去留肝胆两昆仑

谭嗣同(1865—1898)中国近代著名政治家、思想家、维新派人士

依靠一个没有实权的皇帝;

以慈禧太后为首的顽固派势力强大;

袁世凯的出卖;

脱离人民群众;

根本原因:中国资本主义发展不充分,

资产阶级力量弱小,具有软弱性和妥协性

变法形势危急时,维新派势单力薄,只好把希望寄托在袁世凯的身上,结果

被袁世凯出卖。

材料 领导这个运动的人,看不见农民革命的力量,他们所企图的都是用改良主义的办法,来抵制农民的革命。这样脱离最广大人民群众的软弱的改良主义运动,注定了只能得到悲惨的失败。 ——中国史学会《戊戌变法》

戊戌变法的历史意义?

《时务报》

材料:维新派兴创办报刊、成立学堂、学会 ,使当时“家家言时务”、“人人谈西学”蔚然成风…… ---中华书局《中国近代史》

京师大学堂遗址

京师大学堂校牌

在思想文化方面产生了深远而持久的影响。

第6课 戊戌变法

自学导航

1、公车上书的时间、背景、领导人分别是什么?

2、公车上书失败后,维新人士进行了哪些活动?

3、百日维新的时间、目的是什么?

4、戊戌变法期间,办的新式高等学府是什么?

中国历代改革,你知道有哪些?这些改革家的结局命运如何?

我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人……这就是中国的脊梁。

——鲁迅《中国人失掉自信力了吗》

魏国吴起变法

秦国商鞅变法

北宋王安石变法

明朝张居正变法

导入新课

史料实证

根据材料并结合所学知识,分析戊戌变法运动的原因(背景)。

“唤醒中国四千年之大梦,实自甲午一役始也。”—梁启超《戊戌政变记》

1、甲午中日战争后,列强掀起了瓜分中国的狂潮,民族危机空前严重。

“器物层次”

“制度层次”

2、中国民族资本主义初步发展,民族资产阶级登上历史舞台。

一、序幕:康有为与公车上书

活动于19世纪90年代的中国资产阶级政治派别之一。以康有为、梁启超等为主要代表。

因受中日甲午战争以后民族危机严重的刺激,期望通过自上而下的改革封建专制政体,救亡图存,振兴国家而得名。

维

新

派

wéi

xīn

pài

【释义】

康有为

(1858-1927)

广东南海人,中国晚清时期重要的政治家、思想家、教育家,资产阶级改良主义的代表人物。1888年,康有为到北京参加顺天乡试,借机第一次上书光绪帝请求变法,受阻未上达。1895年得知《马关条约》签订,联合1300多名举人上万言书,即“公车上书”。

梁启超

(1873-1929)

中国近代思想家、政治家、教育家、史学家、文学家。戊戌变法(百日维新)领袖之一、中国近代维新派、新法家代表人物。从师于康有为,成为资产阶级改良派的宣传家。维新变法前,与康有为一起联合各省举人发动“公车上书”运动。

康有为

梁启超

资产阶级维新派

严复

“维新”:即反对旧的,提倡新的(变旧法,行新政)

“维新派”:主张在保存中国传统的君主政体和传统文化的基础上,部分地学习西方先进的政治制度、文化、教育。建立仿英仿日的君主立宪制度。

1、概念解释

梁启超(1873年2月23日—1929年1月19日),字卓如,一字任甫,号任公,又号饮冰室主人、饮冰子、哀时客、中国之新民、自由斋主人。今广东省江门市新会区茶坑村人。

中国近代思想家、政治家、教育家、史学家、文学家,也是戊戌变法的领袖之一、是中国近代维新派、新法家代表人物。著有《饮冰室合集》等。

2、变法背景

1873年

1878年

1880年

1882年

梁启超出生于广东新会茶坑村的知识分子家庭

梁启超进入自家开设的“怡堂书室”,学习四书五经。

梁启超开始学习制艺,开启科举之路。

梁启超去广州应试,中了秀才。

梁启超早年走一条什么爱国道路?

梁启超进入会城著名私塾老师周惺吾的经馆中学习。

1884年

1885年

梁启超进入广州学海堂学习汉学

梁启超从小耳濡目染,时常听祖父梁维清讲述古时亡宋、亡明的国难之事,古时英雄的爱国故事,历代杰出人物忧国忧民的风范、舍生忘死的品格和顽强不屈的精神,在他幼小的心里种下爱国的种子。

走科举仕途道路,自小就萌发出爱国思想

1889年

1890年

1891年

梁启超参加乡试中举,然而那时的中国正遭受着帝国主义的野蛮蹂躏。梁启超逐渐抛弃了昔日的追求,走上一条充满坎坷曲折的救国救民的道路。

梁启超会试回程在上海接触到《瀛寰志略》和江南制造总局翻译的书籍,初步接触西方资本主义的文化。

梁启超就学于康有为的万木草堂,梁启超接受维新思想影响,立志为改革救国、还发誓为振兴中华而奋斗。

综合上述材料,梁启超的爱国思想和行动发生了什么变化?促使这一变化的原因是什么?

1895年

梁启超在北京协助康有为发起“公车上书”,组织强学会。

从走科举仕途道路到走变革改良道路

材料一:1863-1894年间,中国民办企业总数共计119家,投资额680万元,而1895-1898年里,新增企业数就达74家,投资总额更是达到了1432万元。

材料二:日本与印度有十年内在中国地方增设纺机150万锭之约。……果如所计……如不发展中国之实业,十年之后我国棉业岂复有伸展之余地? ——张謇

1.经济原因:中国民族资本主义初步发展。

2.阶级原因:民族资产阶级登上历史舞台,要求改革现状,发展资本主义。

材料四

材料三 “方今中外之势,古今之变局也”。现今已不是“闭关而独治”的“华夷隔绝之天下”,而是世界各国“罔不通使互市”的“中外联属之天下”了。……其结论为“变者,非好变也,时势为之也”

——薛福成:《筹洋争议·变法》

“故善为用者,可以转祸为福,变弱为强。不患彼西人之日来,而但患我中国之自域。无他,在一变而已矣”

——王韬:《韬园文录外编·答强弱论》

3.思想:早期维新思想的产生与传播。

4.根本原因:帝国主义列强的侵略使民族危机空前严重。

时间

背景

领导人

经过

结果

意义

1895年春,《马关条约》签订的消息传到北京,群情激愤

1895年

康有为、梁启超

正在京师参加会试的康有为、梁启超等联合各省1300多名参加会试的举人上书光绪帝请求拒和、迁都、变法

拉开了变法维新运动的序幕

这次上书并没有上达光绪帝

根本原因:《马关条约》的签订,刺激列强掀起瓜分中国的狂潮,中华民族危机空前严重

3、公车上书

二、发展:组织学会,创办报刊

1895年8月,在北京创办《万国公报》,后改名《中外纪闻》。

1895年11月,设立上海强学会,“专为中国自强而立”。

1896年1月,上海强学会刊行《强学报》。“托古以改今制”

倡导维新变法﹐提出开议院的政治主张。

康有为

强学会

上海强学会

长沙南学会

广州农学会

瑞安兴儒会

西安励学斋

成都蜀学会

国闻报

天津 严复

时务报

上海 梁启超

《时务报》1896年上海创刊,梁启超主笔。

《国闻报》1897年创刊于天津,严复主笔。

居南北舆论领导地位

作用:启发民智,组织力量,制造舆论,推动了维新

变法思想的广泛传播。

南/上海

北/天津

“法者,天下之公器也;变者,天下之公理也;……变亦变,不变亦变。”

——《变法通议》·梁启超

维新派兴创办报刊、成立学堂、学会,使当时“家家言时务”、“人人谈西学”蔚然成风....

---中华书局《中国近代史》

上述学会和报刊主要宣传了什么观点?产生了什么影响?

主要宣传了变法图强的观点。推动了维新变法思想的广泛传播。

三、高潮:百日维新(1898.6——1898.9 共103天)

变法直接原因:1897年冬,德国强占胶州湾。消息传出后,康有为上书光绪帝,痛陈是局的危险和变法的紧迫性,呼吁变法救国。在康有为等维新派的推动下,光绪帝表示“不甘作亡国之君”,决心变法。

三、高潮——百日维新

1898年(戊戌年)6月11日 — 9月21日,共103天

清政府颁布 “明定国是”诏书,宣布实行变法。

1.时间

2.开始标志

“国是”则指国家大计,国家的指导方针、理论基础、方针政策。

三、高潮——百日维新

领域

变法内容

影响

政治

经济

教育

军事

裁撤冗官冗员,允许官民上书言事。

1)鼓励私人兴办工矿企业,发展农、工、商业。2)改革财政,编制国家预算。

废除八股,改试策论,开办新式学堂。

裁减绿营,训练新式军队等。

利于资产阶级参政

利于资本主义发展

利于思想文化传播

利于增强军事实力

解读戊戌变法的主要内容,说说这场变革具何种性质?

一场自上而下的资产阶级改良运动

3.主要内容

4.性质

5.领导阶级

资产阶级维新派

从内容上看,变法触动了哪些人的利益?

触动了以慈禧为首的顽固派的利益

触动了守旧封建文人利益

英国人濮兰德、白克好司所著《慈禧外纪》记载,慈禧对请示的光绪皇帝表明了她的态度:“凡所施行之新政,但不违祖宗大法,无损满洲权势,即不阻止。”

变法会遭到哪些人的反对?

以慈禧为首的顽固派

9月21日,慈禧太后等发动政变,囚禁光绪帝,搜捕维新人士,废除变法诏令。康有为、梁启超先后出逃。谭嗣同、刘光第、林旭、杨锐、杨深秀、康广仁六人被捕遇害,史称“戊戌六君子”。这次变法历时103天,(6.11—9.21)因此又被称为“百日维新”。

囚禁光绪帝于中南海瀛台

戊戌六君子

戊戌政变

变法失败

“各国变法,无不从流血而成,今中国未闻有因变法而流血者,此之所以不昌者也;有之,请自嗣同始!”

我自横刀向天笑去留肝胆两昆仑

谭嗣同(1865—1898)中国近代著名政治家、思想家、维新派人士

依靠一个没有实权的皇帝;

以慈禧太后为首的顽固派势力强大;

袁世凯的出卖;

脱离人民群众;

根本原因:中国资本主义发展不充分,

资产阶级力量弱小,具有软弱性和妥协性

变法形势危急时,维新派势单力薄,只好把希望寄托在袁世凯的身上,结果

被袁世凯出卖。

材料 领导这个运动的人,看不见农民革命的力量,他们所企图的都是用改良主义的办法,来抵制农民的革命。这样脱离最广大人民群众的软弱的改良主义运动,注定了只能得到悲惨的失败。 ——中国史学会《戊戌变法》

戊戌变法的历史意义?

《时务报》

材料:维新派兴创办报刊、成立学堂、学会 ,使当时“家家言时务”、“人人谈西学”蔚然成风…… ---中华书局《中国近代史》

京师大学堂遗址

京师大学堂校牌

在思想文化方面产生了深远而持久的影响。

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹