2023-2024学年河南省名校高三(上)起点历史试卷(8月份)(含解析)

文档属性

| 名称 | 2023-2024学年河南省名校高三(上)起点历史试卷(8月份)(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 229.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-14 23:02:46 | ||

图片预览

文档简介

2023-2024学年河南省名校高三(上)起点历史试卷(8月份)

一、选择题(本大题共16小题,共48分)

1. 爵通常被认为是饮酒器,至商周已向礼器转化,形成世爵制。春秋时管仲改革率先实行军功爵制,世爵制开始向军功爵制转化。战国以后,军功爵制为多国变法所采用。爵的演变本质上反映( )

A. 冶炼技术的进步 B. 社会文明的进步 C. 商业交往的频繁 D. 礼乐制度的重建

2. 由东汉章帝统一儒家经义的《白虎通义》中云,“教者,效也,上为之,下效之”。东汉士大夫据此以身作则、推行教化、忠孝成俗,许多官员崇尚简朴,反对奢华。造成这一现象主要原因是( )

A. 休养生息政策的实施 B. 察举制度的形成

C. 儒学主体地位的确立 D. 士人阶层的壮大

3. 东晋南朝时期,政府在南渡而来的侨居人口较集中的地区设置侨州郡、县,如晋成帝咸康元年(335年),在今南京江乘县境内设立南琅琊郡,刘宋时期设立的南徐州、南豫州等。这一举措( )

A. 导致士族门阀势力兴起 B. 表明国家重新归于统一

C. 得益于稳定的地方秩序 D. 有利于南方地区的开发

4. 唐朝时,崔瑶和伯父邠、父亲郾、叔父郸都通过科举考试进士及第,都担任过吏部侍主持科举考试,清河崔氏五十年间,四主文柄,上下六载,辉煌一时,门生充于庭臣天下以为盛。这反映了当时( )

A. 世家大族地位日益没落 B. 官吏选拔程序渐趋完善

C. 科举已成主要选官方式 D. 传统社会影响仍然存在

5. 明初百姓衣着朴素,社会淳朴之气蔚然成风,宴会之时,不过“八八篇,四人合坐为一席,折简不盈幅”。明中后期以后,庶民之家亦“僭用命妇服饰,加以极花银带”,缙绅之家“一席之间,水陆珍馑多至数十品。即士庶及中人之家,新亲严席,有多至二、三十品者”。这表明明朝中后期( )

A. 经济发展影响社会风气 B. 士农工商社会结构趋于瓦解

C. 政治腐败导致世风日下 D. 个性自由受到了全社会推崇

6. 洪仁玕在《资政新篇》中介绍各国情势时指出:“各邦大势,足见纲常大典,教养大法,必先得贤人,创立大体,代有贤能继起而扩充其制,精巧其技,因时制宜,度势行法,必永远不替。”并提出“教法兼行”的主张。据此可知,洪仁玕的思想主张( )

A. 反映农民阶级的利益主张 B. 受到中体西用思想的启发

C. 具有中西合璧的时代特征 D. 无法跳出礼法结合的藩篱

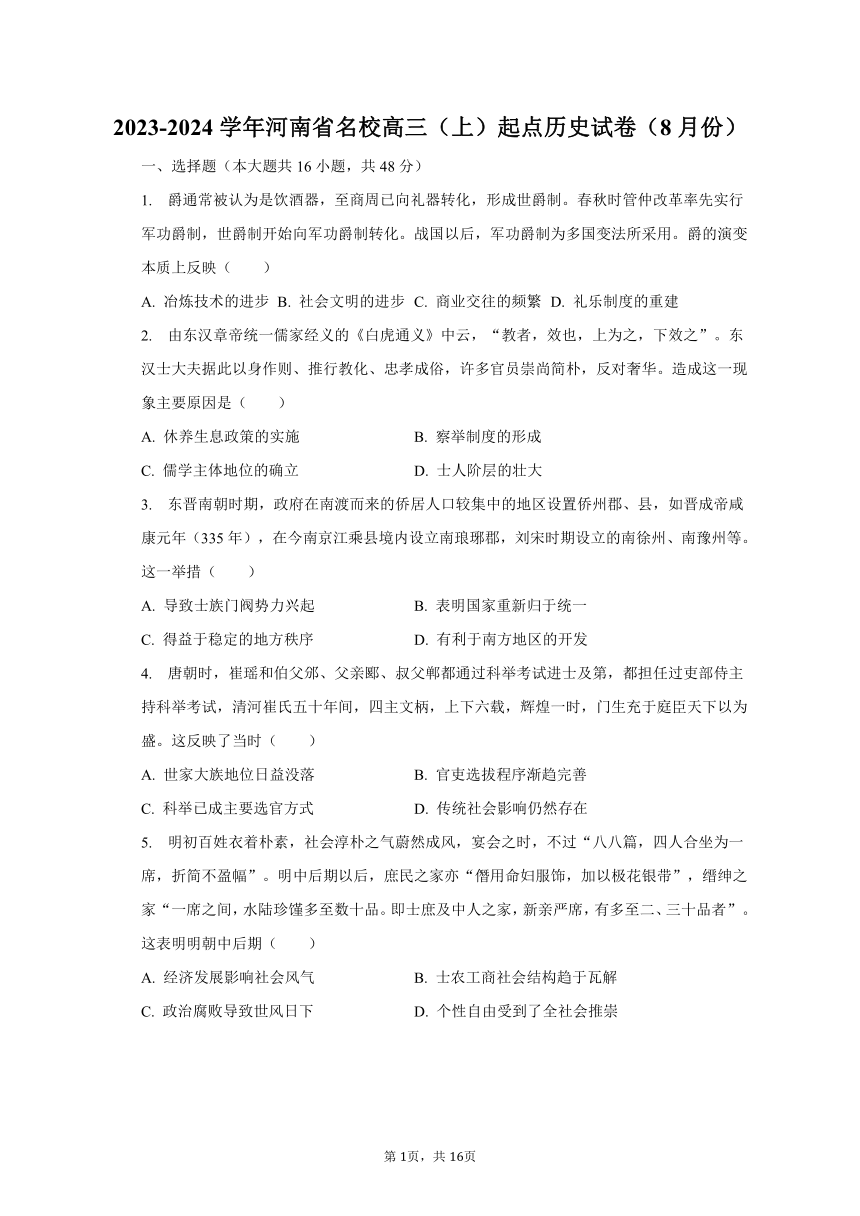

7. 1907-1910年上海官办商报与官方补贴各报情况, 清末的主流报刊越来越反映各种政治思潮。如表表明当时( )

报纸名称 官方出资、补贴情况

《舆论日报》 1907年筹办,直隶总督每月补贴该报银洋1500元;两江总督、上海道台每月补贴该报共约4000两

《申报》 1907年底由官方投资接办

《中外日报》 1908年8月设为官办报纸,每月接受两江总督、直隶总督、上海道台的补贴

《沪报》 自1908年2月,直隶总督每月补贴600-700两;江西巡抚每月补贴300两;江北提督每月补贴200两

《时事报》 1907年12月创刊,长期接受两江总督、上海道台补贴

《神州日报》 自1909年2月,安徽布政使入股银洋3000元;直隶总督每月补贴银洋500元

A. 清政府试图掌控舆论主导权 B. 舆情通达逐渐成为官民共识

C. 官办报刊占据报刊业的主导 D. 政府从思潮中寻找国家出路

8. 有学者指出:五四运动自身是政治运动,而这政治运动实是文化运动之果,或者说,该运动的自身是政治上的“国民自决运动”;而这政治上的国民自决运动,实是导源于教育上的“学生自动主义”的。该学者意在说明( )

A. 青年学生是五四运动的组织者和主力军 B. 新文化运动深入发展导致五四运动爆发

C. 五四运动爆发推动了马克思主义的传播 D. 中国共产党发起和领导了五四爱国运动

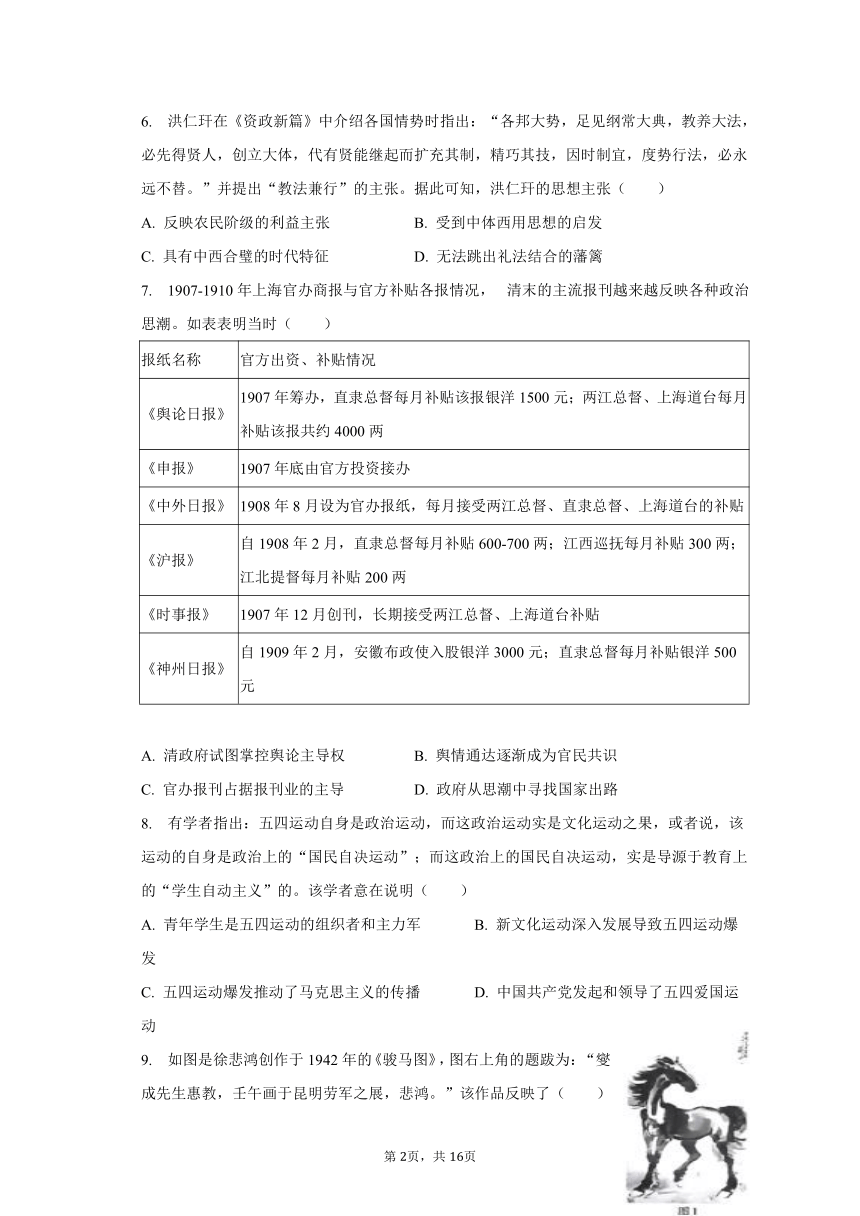

9. 如图是徐悲鸿创作于1942年的《骏马图》,图右上角的题跋为:“燮成先生惠教,壬午画于昆明劳军之展,悲鸿。”该作品反映了( )

A. 作者通过画展体现国共团结

B. 作品属于现实主义创作风格

C. 作者奔赴前线慰问抗日将士

D. 作品展现了不屈的民族精神

10. 1954年车间医师制开始在国营企业和公私合营厂矿推行,车间医师与车间保健站护士深入工人一线,将卫生工作全方位融入工人的生产、生活,就危害工人健康最为严重的职业病、慢性病、季节性多发病,开展针对性的预防、持续治疗与访视。车间医师制的推行( )

A. 促进了医疗保障体系的发展完善 B. 为国家工业建设提供了有力保障

C. 适应了全面建设社会主义的需要 D. 初步扭转新中国缺医少药的局面

11. 罗马在建城时只是个农业小城邦,随着罗马的扩张,公元前2世纪中期击败西地中海商业霸权迦太基后,罗马逐渐控制了地中海的商业,罗马城邦也成长为奴隶制工商业繁荣的大帝国。这一变化反映出( )

A. 国家成长与经济发展的互动 B. 整个地中海世界社会经济遭到破坏

C. 十二铜表法产生的历史条件 D. 罗马城邦共和制得到了巩固和加强

12. 13世纪英国某庄园土地估价册记载:每位佃户需在圣诞节前向领主交纳价值一便士的面包和两便士的母鸡;而领主要为其提供餐食或回赠价值3便士的物品。如果领主未能履行义务,将受到农民和庄园法庭陪审团的指控。该记载反映了当时的英国( )

A. 庄园经济逐渐走向了没落 B. 资本主义萌芽已经产生

C. 契约关系在基层得到加强 D. 领主失去对农奴的控制

13. 法国大革命前兴起的时尚商人逐渐成为服装经济的核心。他们在物品、风格的分配系统中处于中心地位。其中最著名的贝尔丹出身平民,却与王室、贵族关系密切,被认为“总是端着公需一样的架子”,甚至不像一名资产阶级。这表明( )

A. 法国工场手工业海外市场广阔 B. 法国已经具备工业革命的基础

C. 法国大革命爆发的历史必然性 D. 理性主义对法国社会的号召力

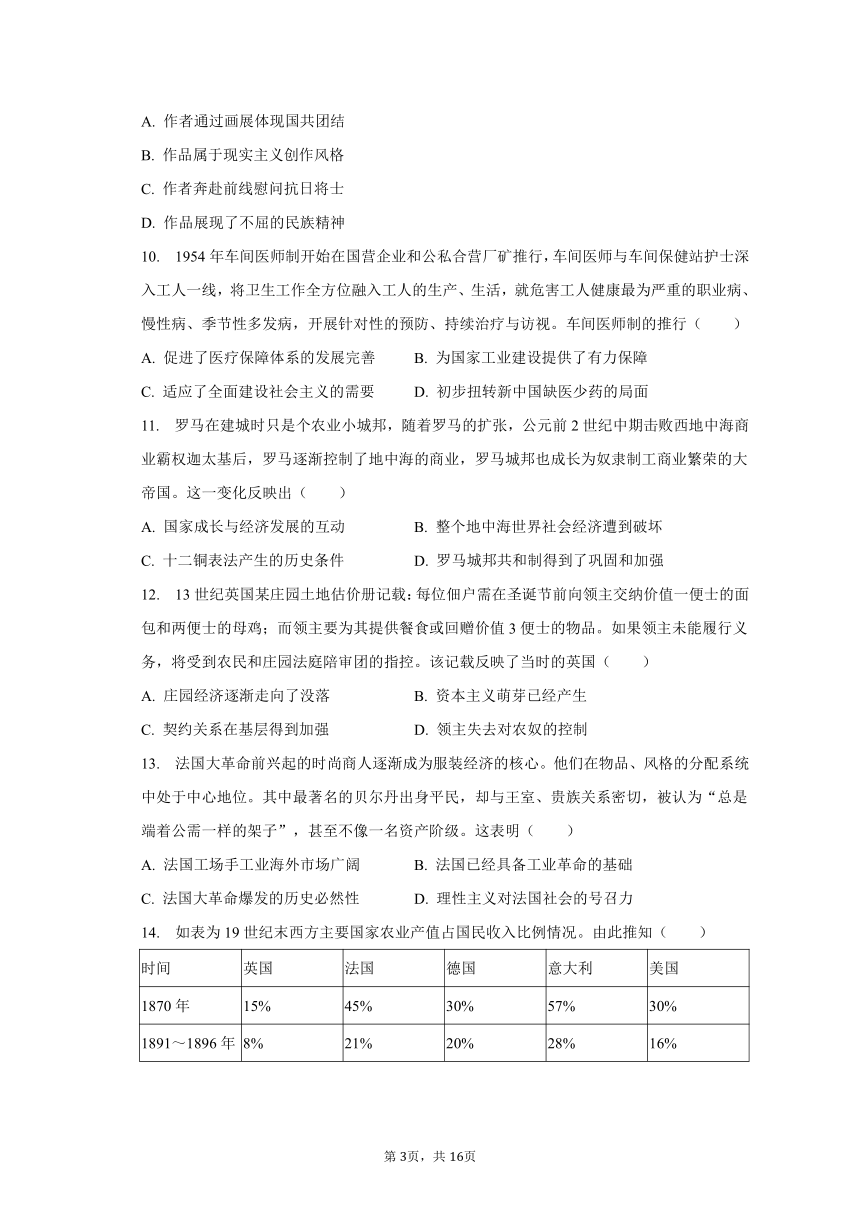

14. 如表为19世纪末西方主要国家农业产值占国民收入比例情况。由此推知( )

时间 英国 法国 德国 意大利 美国

1870年 15% 45% 30% 57% 30%

1891~1896年 8% 21% 20% 28% 16%

A. 英国经济发展优势持续扩大 B. 西方主要国家工业发展迅速

C. 美国成为世界头号经济强国 D. 西方主要国家农业普遍衰退

15. 1922年加拿大和美国签署渔业协定,该协定的签署得到了当时英国外交部的首肯,但作为英国自治领的加拿大,当时尚未有单独与外国谈判、缔约的权力。这反映了( )

A. 战争对殖民主义力量的削弱 B. 民族自决原则得到广泛认同

C. 加拿大获得了事实上的独立 D. 世界殖民体系正在走向崩溃

16. 中国20世纪90年代启动的小浪底水利枢纽工程利用了世界银行贷款10亿美元,世界银行先后检查小浪底26次,对工程各方面提出评估、咨询意见,对中国这一重大工程要求采取国际招标,结果一些主要工程的施工责任方分别为意大利、德国和法国的跨国公司。这些情况说明( )

A. 全球化促进了国际贸易的合作 B. 国家主权在全球化中受到侵犯

C. 反全球化符合发展中国家利益 D. 全球化使发展中国家面临挑战

二、非选择题(共52分)

17. 财政收入规模是指财政收入的总体水平,它是衡量国家财力的重要指标。阅读材料,回答问题。

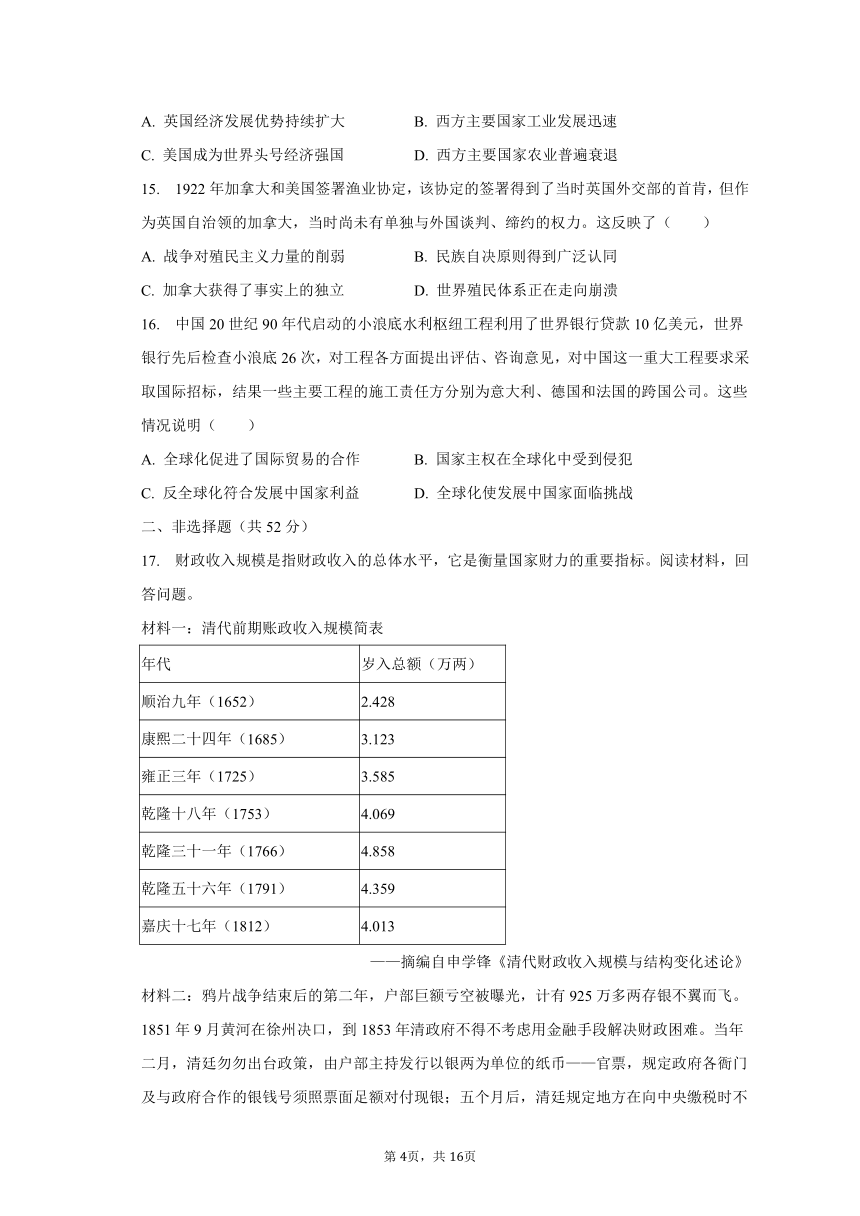

材料一:清代前期账政收入规模简表

年代 岁入总额(万两)

顺治九年(1652) 2.428

康熙二十四年(1685) 3.123

雍正三年(1725) 3.585

乾隆十八年(1753) 4.069

乾隆三十一年(1766) 4.858

乾隆五十六年(1791) 4.359

嘉庆十七年(1812) 4.013

——摘编自申学锋《清代财政收入规模与结构变化述论》

材料二:鸦片战争结束后的第二年,户部巨额亏空被曝光,计有925万多两存银不翼而飞。1851年9月黄河在徐州决口,到1853年清政府不得不考虑用金融手段解决财政困难。当年二月,清廷勿勿出台政策,由户部主持发行以银两为单位的纸币——官票,规定政府各衙门及与政府合作的银钱号须照票面足额对付现银;五个月后,清廷规定地方在向中央缴税时不许缴纳官票,而后干脆不再提及官票的兑换问题。户部直至清末新政时才开始收回地方铸币权,此后中国社会长期受货币供应不足的困扰,以致金融控制权很大程度上受外资银行所主导,中国的币制进一步紊乱。

——摘编自任志勇《 1850年前后清政府的财政困局与应对》

(1) 根据材料一,指出清代前期财政收入规模的发展趋势,并简述出现这种趋势的原因。

(2) 根据材料二并结合所学知识,分析清政府1853年纸币改革的影响。

18. 勇于自我革命是中国共产党最鲜明的政治品格。党历经百年沧桑更加充满活力,其奥秘就在于始终坚持真理,直面问题、修正错误,积极开展批评与自我批评,勇于自我革命。阅读材料,回答问题。

材料一:1921年7月23日,中共一大召开,宣告了中国共产党的诞生,开辟了中国历史新纪元。然而革命道路绝非一帆风顺,随着国民党“整理党务案”和“中山舰事件”的爆发,陈独秀右倾机会主义路线给幼年的党和中国革命事业带来了极为严重的政治危机。此后,出于对马克思主义的教条式理解和对大革命后国内革命形势的错误估计,党内又相继出现了瞿秋白“左”倾盲动主义、李立三“左”倾冒险主义和王明“左”倾教条主义三次较大的路线错误,这使中国革命事业遭遇重大挫折。在民主革命时期,我们党形成了不同的自我革命策略,以强大的政治领导力确保了民主革命的最终胜利。

——摘编自胡洪彬《党的自我革命:百年历程、基本经验与前瞻启示》

材料二:1949年,中国共产党掌握国家政权后,党的自身建设更具紧迫性。首先,中国共产党在全党实施马克思主义理论教育,提升全党的思想觉悟与理论涵养。1950年12月在北京重建人民出版社,出版了马克思主义的经典著作,鼓励全体党员在精读;建立了不同级别的党校,开展一系列的思想教育活动。其次,加强党员队伍建设,推动党组织的自我完善与发展。党中央严格把控好准入关卡,提高党员的选拔标准。实施正确的干部路线。选拔德才兼备的干部,同时开展批评与自我批评运动。最后,整顿党内腐败问题,净化党的政治生态,1951年11月,开展以反贪污、反浪费、反官僚主义为主的三反运动1956年提出“长期共存,互相监督”的方针,发挥党外知识分子及民主人士对中国共产党的监督发挥了积极的作用,这些对新形势下党的建设发挥了积极的作用,进而不断推动伟大的社会革命,奋力实现中华民族伟大复兴提供了重要的现实启示。

——摘编自赵霞《建国初期党的自我革命及其现实启示( 1949-1956)》

(1) 根据材料一并结合所学知识,说明在民主革命时期我们党是如何自我革命最终取得胜利的。

(2) 根据材料二,概括建国初期我们党自我革命的措施,并结合所学知识说明其历史意义。

19. 阅读材料,回答问题。

材料一:大机器工业破坏了她们过去走不出家庭与家族关系的狭隘圈子的宗法关系的闭塞性,吸引她们直接参加社会生产,19世纪初大批中下层妇女开始涌入工厂。据统计,1839年英国棉纺织厂工人总数为259336人,女工146395人,占棉纺织工人总数的56.45%。19世纪中期,职业妇女的人数在全国劳动者中约为30%,工人的妻子成为男工不可缺少的帮手。随着工业化的深入和扩展、女子教育的改革发展,中产阶级妇女的自主意识逐渐增强,她们在教师、护士、医生、科学家等工作岗位都干得有声有色。妇女越来越独立且经济地位的提高自然要求相应的政治权益,宪章运动中的劳动妇女已不再满足于对男人组织的简单模仿,她们开始组建自己独立的组织,到1848年终于成立了统一的妇女组织——“全国妇女宪章协会”。这些使得妇女的婚姻自主权,财产权也相应地得到提高,由于妇女们的不懈努力,1870年英国历史上的第一部《已婚妇女财产法》宣告通过。

——摘编自尹丽曼《论工业革命时期英国妇女的社会地位》

材料二:19世纪中后期,西方工业冲击使依靠纺织维持生活的妇女失去了生计,被迫进入纱厂、丝厂、火柴厂等,1915年,其中女工为245026人,占工人数的三分之一以上,而且还出现了教师、医生、护士、记者等知识妇女。职业角色发生变迁改变了性别分工中“男主外,女主内”的思维模式,女子的地位随之变化。近代思想家们从实现人的社会化与促进社会变革的关系中,对近代妇女社会角色进行了定位,梁启超认为“女子握生之大原,居人数之半,国之兴亡,女子与之有密切联系”、“要让妇女都受到应有的教育”。1898年5月,中国人自己创办的第一所女子学堂——经正学堂在上海诞生,1915年中国有女子学校3766所,女生人数达180949人。由此衍生出了个性解放、婚姻自主等新观念。观念的转变又引起了行为方式和生活方式的更新,促进了人的近代化和社会的发展。由于历史上沉淀太久,使得女性社会角色的转变在地域、阶层上也不平衡,城市强于农村,东南沿海强于内陆,知识分子、留学生强于一般民众。

——摘编自王晓丹《近代中国社会转型与女性社会角色的变迁》

(1) 根据材料一并结合所学知识,简析19世纪中后期英国妇女地位变化的原因。

(2) 根据材料一、二并结合所学知识,概括近代中国女性地位变化的特点,并谈谈你对近代女性解放的认识。

20. 阅读材料,回答问题。

材料一:

材料二:1662年,葡萄牙公主凯瑟琳嫁给英王查理二世,她的嫁妆中有中国茶具和茶叶。品茶从此成为英国宫廷时尚。

——摘编自梅维恒、郝也麟《茶的真实历史》

根据上述材料,围绕“茶与世界”自拟主题,并结合所学知识撰写一篇中国茶文化的宣传稿。(要求:主题明确,逻辑清晰,史论结合)

答案和解析

1.【答案】B

【解析】根据材料信息可知,爵经历了由酒器、到爵位、军功的演变,结合随着生产力发展,生产关系依次经历了原始社会、奴隶社会、封建社会等三个形态,可知,爵的演变本质上反映了社会文明的进步,B项正确;

材料无法得出冶炼技术进步的相关信息,不符合题意,排除A项;

材料未涉及商周时期商业交往频繁的相关信息,排除C项;

爵在商周时期礼乐制度,但春秋战国时期礼崩乐坏,排除D项。

故选:B。

本题考查春秋战国时期的各国的改革。解答本题需要掌握春秋战国时期的各国的改革的相关知识。

本题考查春秋战国时期的各国的改革,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

2.【答案】C

【解析】材料中呈现两方面信息:一是东汉章帝统一儒家经义,二是东汉士大夫根据皇帝统一经义的成果以身作则、推行教化,形成了忠孝成俗,许多官员崇尚简朴、反对奢华的社会风气。东汉章帝之所以要统一儒家经义,是因为儒学已经成为正统思想,其主体地位需要官方给出明确统一的理论解释。而士大夫们严格遵行国家统一的儒学经义,更是缘于儒学的正统地位,故选C项;

汉初修养生息政策在西汉初年,故排除A项;

察举制形成于西汉武帝时期,不是儒学主导地位确立的原因,故B项时间错误;

士人有两种解释,广义而言是指知识分子,本题要解释的是知识分子思想价值取向的原因,与知识分子的壮大无关,狭义而言士人可指儒家知识分子,而儒家知识分子的壮大也是建立在儒学主体地位确立的基础上的,故D项错误。

故选:C。

本题考查的是儒家思想的发展演变,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是儒家思想的发展演变,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

3.【答案】D

【解析】A.材料现象与门阀世族的兴起没有关系,排除;

B.东晋并未实现统一,排除;

C.东晋时期社会秩序并不稳定,排除;

D.根据“政府在南渡而来的侨居人口较集中的地区设置侨州郡、县”分析可知,东晋政府设置侨州郡县安置南迁人口,有利于促进江南经济的开发,D正确。

故选:D。

本题侧重于考查江南的开发,解题关键信息是“政府在南渡而来的侨居人口较集中的地区设置侨州郡、县”。

本题侧重于考查江南的开发,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

4.【答案】D

【解析】由材料可知:即唐代清河崔氏因家族人士因科举入仕辉煌一时,天下为盛。科举制下采取公开招考、择优录取的原则,扩大了统治基础,但是并不排除有才能的世家大族;同时在唐代科举制尚不完备而求学成本较高的情况下,世家大族的传统影响力仍然很大,故选择D项,同时以此可以排除A项;

材料中没有涉及到科举制的程序问题,故排除B项;

科举制的推行打破了世家大族垄断政权的局面,但唐代科举选官只占选官三分之一,科举制的完善是宋代,故排除C项。

故选:D。

本题考查科举制,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查科举制,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

5.【答案】A

【解析】根据材料明初百姓生活简朴、穿着简单,到了明朝中后期,衣着华丽、生活奢华,并有冲击等级秩序之虞,可知明朝中后期商品经济的发展冲击带来社会生活的新变化,故选A项;

C项过于表象,B、D项过于绝对,排除。

故选:A。

本题考查了明清时期的商业发展,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了明清时期的商业发展,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

6.【答案】C

【解析】根据所学可知,农民阶级的根本要求是土地,题干并没有涉及农民的土地问题,排除A项;

中体西用思想是洋务运动的指导思想,但《资政新篇》问世于1859年,洋务运动尚未开始,排除B项;

根据所学可知,题干中的教和法与中国传统的礼法不是一个概念,排除D项;

根据所学可知,题干中提及“纲常大典”的概念出自中华传统文化,而提及的“教养大法”则指西方的教育制度,“度势行法”则指西方的法律制度,所以其主张具有中西合璧的特征,故C项正确。

故选:C。

本题考查《天朝田亩制度》和《资政新篇》,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查《天朝田亩制度》和《资政新篇》,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

7.【答案】A

【解析】题干信息只有上海地区的官办情况,无法得出主导报刊业的结论,排除C项;

舆情通达是指政府与民众之间的上通下达,而题干中没有舆情通达的信息,排除B项;

题干信息只有补贴和出资报业的信息,对于是否在寻找国家出路信息不足,排除D项;

根据题干信息可知,清政府出资或补贴上海主要报刊的目的是为了干预舆论,掌控舆论的主导权,维护江河日下的清政府的统治,故A项正确。

故选:A。

本题考查大众传媒的变迁,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查大众传媒的变迁,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

8.【答案】B

【解析】A.青年学生发挥了先锋作用,初步具有马克思主义思想的知识分子,如陈独秀、李大钊等组织了这次运动,排除;

B.根据材料“五四运动自身是政治运动,而这政治运动实是文化运动之果”可知,新文化运动推动了思想解放,引发了五四运动,正确;

C.新文化运动后期,马克思主义的传播引发了五四运动,排除;

D.1921年中国共产党成立,排除。

故选:B。

本题侧重于考查五四运动,解题关键信息是“五四运动自身是政治运动,而这政治运动实是文化运动之果”。

本题侧重于考查五四运动,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

9.【答案】D

【解析】结合所学知识可知,徐悲鸿通过主办画展表达自己的抗日情怀,1942年,抗日战争处在艰难时期,故D正确;

A题干不能体现,排除;

题干在一定程度上体现出浪漫主义风格,故排除B;

依据题干“燮成先生惠教,壬午画于昆明劳军之展”可知C说法错误,排除。

故选:D。

本题考查抗日战争,结合所学知识对题干图文信息的正确解读是解决问题的关键。

本题考查了抗日战争的相关知识,要求运用所学分析解读题干信息,难度适中。

10.【答案】B

【解析】A.根据所学可知,改革开放后我国的医疗保障体系才逐渐完善,排除;

B.根据所学可知,国营企业和公私合营的厂矿是新中国工业建设的中坚力量,车间医师制的推行给工人的健康提供了保障,就是对国家工业建设提供了保障,正确;

C.根据所学可知,全面建设社会时期开始于1957年,与题干时间信息不符,排除;

D.根据题干信息判断,建国初的车间医师制主要在城市推行,但新中国缺医少药的情况是总体的,农村比城市更为严重,车间医师制的推行在当时不可能扭转这一局面,排除。

故选:B。

本题侧重于考查三大改造,解题关键信息是“1954年车间医师制开始在国营企业和公私合营厂矿推行,车间医师与车间保健站护士深入工人一线”。

本题侧重于考查三大改造,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

11.【答案】A

【解析】根据材料“罗马在建城时只是个农业小城邦,随着罗马的扩张,公元前2世纪中期击败西地中海商业霸权迦太基后,罗马逐渐控制了地中海的商业,罗马城邦也成长为奴隶制工商业繁荣的大帝国”可知,题干中叙述了罗马文明从蕞尔小邦到将地中海纳为自己内湖的庞大帝国的发展,材料显示,在这一过程中,控制地中海商业、罗马社会经济基础从农业为主转向工商业是至关重要的一步,因而体现了文明成长与经济发展的互动,故选A项;

材料中提到的是罗马与迦太基人的战争,这只涉及西地中海地区,B项夸大了;

且战争的破坏是一时的,战争带来的文明交往对文明成长的影响则是长期的、深远的;《十二铜表法》产生的历史条件是罗马共和制的确立,材料显示的是罗马从城邦共和制向帝国、帝制的转变,故C项不符合材料;

随着罗马的扩张和社会经济日益转向奴隶制工商业,罗马社会的两极分化在加剧,公民的社会基础正在被侵蚀,这个过程中不是罗马共和制的巩固与加强,而是共和制日益陷入危机,必然向帝制转变,故D项错误。

故选:A。

本题考查古代文明的发展,解答本题需要掌握古代罗马及罗马帝国。

本题考查古代文明的发展,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

12.【答案】C

【解析】题干信息只涉及庄园中领主与佃户关系的变化,无法判断庄园经济的走向,排除A项;

题干信息中缺少与雇佣关系相关的信息,排除B项;

根据题干信息强调,如果领主未能履行义务,将受到农民和庄园法庭陪审团的指控,即领主也存在对佃户履行的义务,并受到庄园陪审团的司法约束,可见契约关系在西欧社会基层的庄园里得到加强,故C项正确;

在欧洲封建庄园中农奴在法律是没有自由的,题干信息没有农奴是否获得人身自由的信息,排除D项。

故选:C。

本题考查西欧封建社会庄园及封君封臣制度,解答本题需要结合西欧封建社会庄园及封君封臣制度的相关知识分析。

本题考查西欧封建社会庄园及封君封臣制度,考查学生获取、解读信息,调动、运用知识及论证、探讨问题的能力,难度中等。

13.【答案】C

【解析】材料“法国大革命前兴起的时尚商人逐渐成为服装经济的核心。他们在物品、风格的分配系统中处于中心地位。其中最著名的贝尔丹出身平民,却与王室、贵族关系密切,被认为‘总是端着公需一样的架子’,甚至不像一名资产阶级”中呈现的法国时尚商人实际上是法国大革命前资本主义工商业和工场手工业发展的成果,但时尚商人却与封建势力关系密切,甚至在作风上向封建统治阶级看齐,这限制了法国资本主义的深入发展,甚至会导致新兴阶级与封建贵族在利益上有勾连(如穿袍贵族),要破除这一法国资本主义发展的障碍就必须推翻法国封建君主制度,因而选C项;

材料中的时尚商人没有涉及海外,故A项错误;材料中法国尚未建立资本主义制度,且时尚商人主要服务于封建上层,市场有限,还不具备产生工业革命的条件,故B项错误;

材料显示了时尚商人对法国社会风尚的影响,实际上是一种奢侈生活方式在法国社会的泛滥,这不符合理性主义原则,故D项错误。

故选:C。

本题考查了法国大革命,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了法国大革命,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

14.【答案】B

【解析】根据材料可知,19世纪末西方主要资本主义国家的农业产值在国民收入中的比例都有所下降,说明这一时期各主要资本主义国家的工业化程度都在提高,B项正确;

材料显示的是各国内部农业产值在国民经济中的比重,无法得出英国经济发展优势持续扩大的结论,排除A项;

材料未涉及国与国之间的经济发展差距,无法得出美国成为世界头号经济强国的结论,排除C项;

农业占国民经济比重降低并不等于农业衰退,结合时代背景可知,这是当时工业化迅速发展的结果,排除D项。

故选:B。

本题考查了第二次工业革命的影响,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了第二次工业革命的影响,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

15.【答案】A

【解析】根据题干信息可知,当时的加拿大尚未真正独立,也没有民族独立相关的信息,故与民族自决原则的认同无关,排除B项和C项;

根据所学可知,世界殖民体系走向崩溃是二战后,排除D项;

根据题干信息可知,加拿大与美国签署渔业协定的做法不符合作为英国自治领的权力要求,而英国并没有表示反对,从侧面表明英国无力掌控类似的情况发生,只能表达首肯,这是一战对英国国力极大削弱的体现,故A项正确。

故选:A。

本题考查第一次世界大战,解答本题需要掌握第一次世界大战的影响。

本题考查第一次世界大战,考查学生获取、解读信息及调动、运用知识的能力,难度中等。

16.【答案】D

【解析】本题材料讲的不是贸易问题,故A项错误;

材料中体现了全球化对发展中国家的挑战和一定的风险,但还不至于上升到国家主权被侵犯的程度,故B项夸大;

全球化对发展中国家有利有弊,但只要确保国家经济安全,全球化可以让发展中国家获得资本、技术、市场等,应该是利大于弊,故C项错误;

材料显示,中国在自己的小浪底工程中使用了世界银行的贷款,有跨国公司参与施工,这都反映了20世纪90年代后的经济全球化。但在中国接受世界银行的贷款后,却要接受世界银行的检查,世界银行作为一个国际性金融机构有权对中国的项目提出咨询意见,甚至要求中国采取国际招标,这在全球化以前的民族国家是不可想象的,可见经济全球化对各国,尤其是经济、科技水平相对较低的发展中国家存在一定挑战,故选D项。

故选:D。

本题考查经济全球化,解答本题需要掌握经济全球化的发展趋势。

本题考查经济全球化,考查学生获取、解读信息及调动、运用知识的能力,难度中等。

17.【答案】【小题1】趋势:1766年之前持续增长,之后稍有波动,略有下降。原因:1766年之前,社会经济恢复、发展;固定人头税、摊丁入亩等税收改革;1766年之后,坚持抑商政策;财政收入以农业税为主体;社会矛盾尖锐。

【小题2】清政府财政权被迫下移;严重影响中国商品经济发展;便利了外国资本对华经济侵略;加剧了中国货币制度的混乱。

【解析】本题考查清代前期财政收入、1853年纸币改革。第一问要结合清代前期财政收入的特征来解答;第二问要结合1853年纸币改革的影响来解答。

本题考查清代前期财政收入、1853年纸币改革,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

18.【答案】【小题1】召开“八七”会议,纠正右倾错误;将马克思主义与中国革命实际相结合,开创“工农武装割据”的革命道路;召开遵义会议,纠正“左”倾军事路线错误,实行战略转移,粉碎国民党的“围剿”,使革命转危为安;制定抗日民族统一战线,促成西安事变和平解决,领导了抗日民族战争的胜利。

【小题2】措施:开展马克思主义理论教育;加强党员队伍建设;整顿党内腐败问题。意义:纯洁了党的队伍,赢得了人民支持;提升了党的执政能力,推进了社会革命与建设;为以后党的建设提供了启示。

【解析】本题考查新民主主义革命、新时代中国的治国理政。第一问要结合新民主主义革命的特征来解答;第二问要结合新时代中国的治国理政的影响来解答。

本题考查新民主主义革命、新时代中国的治国理政,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

19.【答案】【小题1】工业革命与资本主义经济的发展;宪章运动等工人运动兴起;议会改革;近代教育的发展与思想解放;女性组织和相关法律的保障。

【小题2】受西方工业文明的影响;与救亡图存相呼应;从经济开始涉及政治思想教育等多领域;带有不平衡性或半殖民地性。

认识:妇女地位伴随着工业化进程不断提高的;妇女地位的提高促进了社会的进步;不同国家国情不一样,妇女解放各呈特色。

【解析】本题考查了工业革命、近现代物质生活与习俗的变迁,第一问结合19世纪中后期英国妇女地位变化的原因分析;第二问要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了工业革命、近现代物质生活与习俗的变迁,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

20.【答案】故答案为:

本题以中国茶文化对世界的影响为切入考查世界文明的交流与交往。题干的信息丰富,时间跨度大,图1展现中国茶文化的传播路径;图2体现了17世纪末荷兰产的茶叶瓶,瓶身上是显著的中国青花瓷的艺术风格;图3表现了19世纪下半期,饮茶已成为欧洲民众的时尚;材料二表现了17中后期,茶叶和茶具成为英国宫廷时尚。将以上信息进行梳理可以得到中国茶文化传播世界对产生悠久的影响,从这个角度拟定主题并撰文即可。

故答案为:

示例:

主题:中国茶对世界文化发展产生了悠久的影响

正文:茶是中国文化的符号之一,蕴含着含蓄内敛的东方哲学和娴静淡雅的东方美学。在中国,饮茶之风有着悠久的历史。魏晋时期社会动荡,提倡“清谈”的玄学兴起,玄学家们在生活上兴起饮茶之风。唐宋时期,饮茶之风从文人雅士扩展到普通民众,成为人们日常生活的一部分。唐朝陆羽撰写《茶经》,总结了茶叶生产技术、饮茶技艺和茶艺原理,推动了茶道的盛行。后被译成世界多国文字,影响深远。

唐朝时,中国茶传到周边国家,日本形成了“日本茶道”。16世纪随着新航路的开辟,中国茶广泛传播到欧洲、美洲、非洲和大洋洲等地区。中俄之间形成了著名的“万里茶道”;在英国,品茶成为宫廷时尚;欧洲许多富裕家庭都设有专门的“茶室”。荷兰茶叶瓶的制作带有明显的中国文化特色。

19世纪中叶,世界市场基本形成,茶叶贸易不断,饮茶之风逐渐从欧洲上流社会扩展到普通民众,法国画家雷诺阿的作品《安托尼妈妈的旅店》,从侧面展现了当时欧洲饮茶之风的盛行。

小结:随着世界各洲之间贸易的扩大,全球贸易网络逐步形成,中国的茶文化也传播到世界各地,促进了各国文化的交流,增进了中华优秀文化的世界影响力。

【解析】本题考查商品流动与文化交流国际化,解答本题需要掌握商品流动与文化交流国际化的相关知识。

本题考查商品流动与文化交流国际化,考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和时空观念、史料实证、历史解释等素养。

第1页,共1页

一、选择题(本大题共16小题,共48分)

1. 爵通常被认为是饮酒器,至商周已向礼器转化,形成世爵制。春秋时管仲改革率先实行军功爵制,世爵制开始向军功爵制转化。战国以后,军功爵制为多国变法所采用。爵的演变本质上反映( )

A. 冶炼技术的进步 B. 社会文明的进步 C. 商业交往的频繁 D. 礼乐制度的重建

2. 由东汉章帝统一儒家经义的《白虎通义》中云,“教者,效也,上为之,下效之”。东汉士大夫据此以身作则、推行教化、忠孝成俗,许多官员崇尚简朴,反对奢华。造成这一现象主要原因是( )

A. 休养生息政策的实施 B. 察举制度的形成

C. 儒学主体地位的确立 D. 士人阶层的壮大

3. 东晋南朝时期,政府在南渡而来的侨居人口较集中的地区设置侨州郡、县,如晋成帝咸康元年(335年),在今南京江乘县境内设立南琅琊郡,刘宋时期设立的南徐州、南豫州等。这一举措( )

A. 导致士族门阀势力兴起 B. 表明国家重新归于统一

C. 得益于稳定的地方秩序 D. 有利于南方地区的开发

4. 唐朝时,崔瑶和伯父邠、父亲郾、叔父郸都通过科举考试进士及第,都担任过吏部侍主持科举考试,清河崔氏五十年间,四主文柄,上下六载,辉煌一时,门生充于庭臣天下以为盛。这反映了当时( )

A. 世家大族地位日益没落 B. 官吏选拔程序渐趋完善

C. 科举已成主要选官方式 D. 传统社会影响仍然存在

5. 明初百姓衣着朴素,社会淳朴之气蔚然成风,宴会之时,不过“八八篇,四人合坐为一席,折简不盈幅”。明中后期以后,庶民之家亦“僭用命妇服饰,加以极花银带”,缙绅之家“一席之间,水陆珍馑多至数十品。即士庶及中人之家,新亲严席,有多至二、三十品者”。这表明明朝中后期( )

A. 经济发展影响社会风气 B. 士农工商社会结构趋于瓦解

C. 政治腐败导致世风日下 D. 个性自由受到了全社会推崇

6. 洪仁玕在《资政新篇》中介绍各国情势时指出:“各邦大势,足见纲常大典,教养大法,必先得贤人,创立大体,代有贤能继起而扩充其制,精巧其技,因时制宜,度势行法,必永远不替。”并提出“教法兼行”的主张。据此可知,洪仁玕的思想主张( )

A. 反映农民阶级的利益主张 B. 受到中体西用思想的启发

C. 具有中西合璧的时代特征 D. 无法跳出礼法结合的藩篱

7. 1907-1910年上海官办商报与官方补贴各报情况, 清末的主流报刊越来越反映各种政治思潮。如表表明当时( )

报纸名称 官方出资、补贴情况

《舆论日报》 1907年筹办,直隶总督每月补贴该报银洋1500元;两江总督、上海道台每月补贴该报共约4000两

《申报》 1907年底由官方投资接办

《中外日报》 1908年8月设为官办报纸,每月接受两江总督、直隶总督、上海道台的补贴

《沪报》 自1908年2月,直隶总督每月补贴600-700两;江西巡抚每月补贴300两;江北提督每月补贴200两

《时事报》 1907年12月创刊,长期接受两江总督、上海道台补贴

《神州日报》 自1909年2月,安徽布政使入股银洋3000元;直隶总督每月补贴银洋500元

A. 清政府试图掌控舆论主导权 B. 舆情通达逐渐成为官民共识

C. 官办报刊占据报刊业的主导 D. 政府从思潮中寻找国家出路

8. 有学者指出:五四运动自身是政治运动,而这政治运动实是文化运动之果,或者说,该运动的自身是政治上的“国民自决运动”;而这政治上的国民自决运动,实是导源于教育上的“学生自动主义”的。该学者意在说明( )

A. 青年学生是五四运动的组织者和主力军 B. 新文化运动深入发展导致五四运动爆发

C. 五四运动爆发推动了马克思主义的传播 D. 中国共产党发起和领导了五四爱国运动

9. 如图是徐悲鸿创作于1942年的《骏马图》,图右上角的题跋为:“燮成先生惠教,壬午画于昆明劳军之展,悲鸿。”该作品反映了( )

A. 作者通过画展体现国共团结

B. 作品属于现实主义创作风格

C. 作者奔赴前线慰问抗日将士

D. 作品展现了不屈的民族精神

10. 1954年车间医师制开始在国营企业和公私合营厂矿推行,车间医师与车间保健站护士深入工人一线,将卫生工作全方位融入工人的生产、生活,就危害工人健康最为严重的职业病、慢性病、季节性多发病,开展针对性的预防、持续治疗与访视。车间医师制的推行( )

A. 促进了医疗保障体系的发展完善 B. 为国家工业建设提供了有力保障

C. 适应了全面建设社会主义的需要 D. 初步扭转新中国缺医少药的局面

11. 罗马在建城时只是个农业小城邦,随着罗马的扩张,公元前2世纪中期击败西地中海商业霸权迦太基后,罗马逐渐控制了地中海的商业,罗马城邦也成长为奴隶制工商业繁荣的大帝国。这一变化反映出( )

A. 国家成长与经济发展的互动 B. 整个地中海世界社会经济遭到破坏

C. 十二铜表法产生的历史条件 D. 罗马城邦共和制得到了巩固和加强

12. 13世纪英国某庄园土地估价册记载:每位佃户需在圣诞节前向领主交纳价值一便士的面包和两便士的母鸡;而领主要为其提供餐食或回赠价值3便士的物品。如果领主未能履行义务,将受到农民和庄园法庭陪审团的指控。该记载反映了当时的英国( )

A. 庄园经济逐渐走向了没落 B. 资本主义萌芽已经产生

C. 契约关系在基层得到加强 D. 领主失去对农奴的控制

13. 法国大革命前兴起的时尚商人逐渐成为服装经济的核心。他们在物品、风格的分配系统中处于中心地位。其中最著名的贝尔丹出身平民,却与王室、贵族关系密切,被认为“总是端着公需一样的架子”,甚至不像一名资产阶级。这表明( )

A. 法国工场手工业海外市场广阔 B. 法国已经具备工业革命的基础

C. 法国大革命爆发的历史必然性 D. 理性主义对法国社会的号召力

14. 如表为19世纪末西方主要国家农业产值占国民收入比例情况。由此推知( )

时间 英国 法国 德国 意大利 美国

1870年 15% 45% 30% 57% 30%

1891~1896年 8% 21% 20% 28% 16%

A. 英国经济发展优势持续扩大 B. 西方主要国家工业发展迅速

C. 美国成为世界头号经济强国 D. 西方主要国家农业普遍衰退

15. 1922年加拿大和美国签署渔业协定,该协定的签署得到了当时英国外交部的首肯,但作为英国自治领的加拿大,当时尚未有单独与外国谈判、缔约的权力。这反映了( )

A. 战争对殖民主义力量的削弱 B. 民族自决原则得到广泛认同

C. 加拿大获得了事实上的独立 D. 世界殖民体系正在走向崩溃

16. 中国20世纪90年代启动的小浪底水利枢纽工程利用了世界银行贷款10亿美元,世界银行先后检查小浪底26次,对工程各方面提出评估、咨询意见,对中国这一重大工程要求采取国际招标,结果一些主要工程的施工责任方分别为意大利、德国和法国的跨国公司。这些情况说明( )

A. 全球化促进了国际贸易的合作 B. 国家主权在全球化中受到侵犯

C. 反全球化符合发展中国家利益 D. 全球化使发展中国家面临挑战

二、非选择题(共52分)

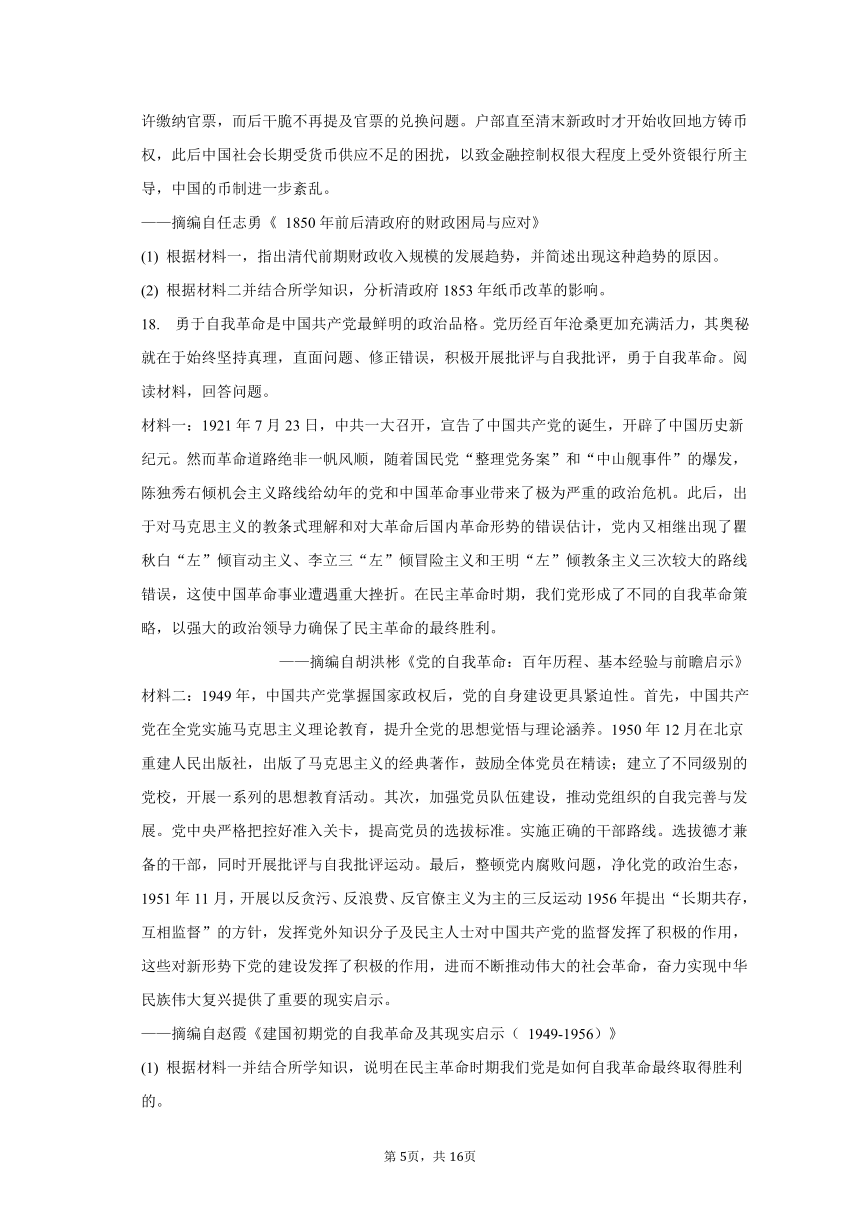

17. 财政收入规模是指财政收入的总体水平,它是衡量国家财力的重要指标。阅读材料,回答问题。

材料一:清代前期账政收入规模简表

年代 岁入总额(万两)

顺治九年(1652) 2.428

康熙二十四年(1685) 3.123

雍正三年(1725) 3.585

乾隆十八年(1753) 4.069

乾隆三十一年(1766) 4.858

乾隆五十六年(1791) 4.359

嘉庆十七年(1812) 4.013

——摘编自申学锋《清代财政收入规模与结构变化述论》

材料二:鸦片战争结束后的第二年,户部巨额亏空被曝光,计有925万多两存银不翼而飞。1851年9月黄河在徐州决口,到1853年清政府不得不考虑用金融手段解决财政困难。当年二月,清廷勿勿出台政策,由户部主持发行以银两为单位的纸币——官票,规定政府各衙门及与政府合作的银钱号须照票面足额对付现银;五个月后,清廷规定地方在向中央缴税时不许缴纳官票,而后干脆不再提及官票的兑换问题。户部直至清末新政时才开始收回地方铸币权,此后中国社会长期受货币供应不足的困扰,以致金融控制权很大程度上受外资银行所主导,中国的币制进一步紊乱。

——摘编自任志勇《 1850年前后清政府的财政困局与应对》

(1) 根据材料一,指出清代前期财政收入规模的发展趋势,并简述出现这种趋势的原因。

(2) 根据材料二并结合所学知识,分析清政府1853年纸币改革的影响。

18. 勇于自我革命是中国共产党最鲜明的政治品格。党历经百年沧桑更加充满活力,其奥秘就在于始终坚持真理,直面问题、修正错误,积极开展批评与自我批评,勇于自我革命。阅读材料,回答问题。

材料一:1921年7月23日,中共一大召开,宣告了中国共产党的诞生,开辟了中国历史新纪元。然而革命道路绝非一帆风顺,随着国民党“整理党务案”和“中山舰事件”的爆发,陈独秀右倾机会主义路线给幼年的党和中国革命事业带来了极为严重的政治危机。此后,出于对马克思主义的教条式理解和对大革命后国内革命形势的错误估计,党内又相继出现了瞿秋白“左”倾盲动主义、李立三“左”倾冒险主义和王明“左”倾教条主义三次较大的路线错误,这使中国革命事业遭遇重大挫折。在民主革命时期,我们党形成了不同的自我革命策略,以强大的政治领导力确保了民主革命的最终胜利。

——摘编自胡洪彬《党的自我革命:百年历程、基本经验与前瞻启示》

材料二:1949年,中国共产党掌握国家政权后,党的自身建设更具紧迫性。首先,中国共产党在全党实施马克思主义理论教育,提升全党的思想觉悟与理论涵养。1950年12月在北京重建人民出版社,出版了马克思主义的经典著作,鼓励全体党员在精读;建立了不同级别的党校,开展一系列的思想教育活动。其次,加强党员队伍建设,推动党组织的自我完善与发展。党中央严格把控好准入关卡,提高党员的选拔标准。实施正确的干部路线。选拔德才兼备的干部,同时开展批评与自我批评运动。最后,整顿党内腐败问题,净化党的政治生态,1951年11月,开展以反贪污、反浪费、反官僚主义为主的三反运动1956年提出“长期共存,互相监督”的方针,发挥党外知识分子及民主人士对中国共产党的监督发挥了积极的作用,这些对新形势下党的建设发挥了积极的作用,进而不断推动伟大的社会革命,奋力实现中华民族伟大复兴提供了重要的现实启示。

——摘编自赵霞《建国初期党的自我革命及其现实启示( 1949-1956)》

(1) 根据材料一并结合所学知识,说明在民主革命时期我们党是如何自我革命最终取得胜利的。

(2) 根据材料二,概括建国初期我们党自我革命的措施,并结合所学知识说明其历史意义。

19. 阅读材料,回答问题。

材料一:大机器工业破坏了她们过去走不出家庭与家族关系的狭隘圈子的宗法关系的闭塞性,吸引她们直接参加社会生产,19世纪初大批中下层妇女开始涌入工厂。据统计,1839年英国棉纺织厂工人总数为259336人,女工146395人,占棉纺织工人总数的56.45%。19世纪中期,职业妇女的人数在全国劳动者中约为30%,工人的妻子成为男工不可缺少的帮手。随着工业化的深入和扩展、女子教育的改革发展,中产阶级妇女的自主意识逐渐增强,她们在教师、护士、医生、科学家等工作岗位都干得有声有色。妇女越来越独立且经济地位的提高自然要求相应的政治权益,宪章运动中的劳动妇女已不再满足于对男人组织的简单模仿,她们开始组建自己独立的组织,到1848年终于成立了统一的妇女组织——“全国妇女宪章协会”。这些使得妇女的婚姻自主权,财产权也相应地得到提高,由于妇女们的不懈努力,1870年英国历史上的第一部《已婚妇女财产法》宣告通过。

——摘编自尹丽曼《论工业革命时期英国妇女的社会地位》

材料二:19世纪中后期,西方工业冲击使依靠纺织维持生活的妇女失去了生计,被迫进入纱厂、丝厂、火柴厂等,1915年,其中女工为245026人,占工人数的三分之一以上,而且还出现了教师、医生、护士、记者等知识妇女。职业角色发生变迁改变了性别分工中“男主外,女主内”的思维模式,女子的地位随之变化。近代思想家们从实现人的社会化与促进社会变革的关系中,对近代妇女社会角色进行了定位,梁启超认为“女子握生之大原,居人数之半,国之兴亡,女子与之有密切联系”、“要让妇女都受到应有的教育”。1898年5月,中国人自己创办的第一所女子学堂——经正学堂在上海诞生,1915年中国有女子学校3766所,女生人数达180949人。由此衍生出了个性解放、婚姻自主等新观念。观念的转变又引起了行为方式和生活方式的更新,促进了人的近代化和社会的发展。由于历史上沉淀太久,使得女性社会角色的转变在地域、阶层上也不平衡,城市强于农村,东南沿海强于内陆,知识分子、留学生强于一般民众。

——摘编自王晓丹《近代中国社会转型与女性社会角色的变迁》

(1) 根据材料一并结合所学知识,简析19世纪中后期英国妇女地位变化的原因。

(2) 根据材料一、二并结合所学知识,概括近代中国女性地位变化的特点,并谈谈你对近代女性解放的认识。

20. 阅读材料,回答问题。

材料一:

材料二:1662年,葡萄牙公主凯瑟琳嫁给英王查理二世,她的嫁妆中有中国茶具和茶叶。品茶从此成为英国宫廷时尚。

——摘编自梅维恒、郝也麟《茶的真实历史》

根据上述材料,围绕“茶与世界”自拟主题,并结合所学知识撰写一篇中国茶文化的宣传稿。(要求:主题明确,逻辑清晰,史论结合)

答案和解析

1.【答案】B

【解析】根据材料信息可知,爵经历了由酒器、到爵位、军功的演变,结合随着生产力发展,生产关系依次经历了原始社会、奴隶社会、封建社会等三个形态,可知,爵的演变本质上反映了社会文明的进步,B项正确;

材料无法得出冶炼技术进步的相关信息,不符合题意,排除A项;

材料未涉及商周时期商业交往频繁的相关信息,排除C项;

爵在商周时期礼乐制度,但春秋战国时期礼崩乐坏,排除D项。

故选:B。

本题考查春秋战国时期的各国的改革。解答本题需要掌握春秋战国时期的各国的改革的相关知识。

本题考查春秋战国时期的各国的改革,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

2.【答案】C

【解析】材料中呈现两方面信息:一是东汉章帝统一儒家经义,二是东汉士大夫根据皇帝统一经义的成果以身作则、推行教化,形成了忠孝成俗,许多官员崇尚简朴、反对奢华的社会风气。东汉章帝之所以要统一儒家经义,是因为儒学已经成为正统思想,其主体地位需要官方给出明确统一的理论解释。而士大夫们严格遵行国家统一的儒学经义,更是缘于儒学的正统地位,故选C项;

汉初修养生息政策在西汉初年,故排除A项;

察举制形成于西汉武帝时期,不是儒学主导地位确立的原因,故B项时间错误;

士人有两种解释,广义而言是指知识分子,本题要解释的是知识分子思想价值取向的原因,与知识分子的壮大无关,狭义而言士人可指儒家知识分子,而儒家知识分子的壮大也是建立在儒学主体地位确立的基础上的,故D项错误。

故选:C。

本题考查的是儒家思想的发展演变,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是儒家思想的发展演变,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

3.【答案】D

【解析】A.材料现象与门阀世族的兴起没有关系,排除;

B.东晋并未实现统一,排除;

C.东晋时期社会秩序并不稳定,排除;

D.根据“政府在南渡而来的侨居人口较集中的地区设置侨州郡、县”分析可知,东晋政府设置侨州郡县安置南迁人口,有利于促进江南经济的开发,D正确。

故选:D。

本题侧重于考查江南的开发,解题关键信息是“政府在南渡而来的侨居人口较集中的地区设置侨州郡、县”。

本题侧重于考查江南的开发,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

4.【答案】D

【解析】由材料可知:即唐代清河崔氏因家族人士因科举入仕辉煌一时,天下为盛。科举制下采取公开招考、择优录取的原则,扩大了统治基础,但是并不排除有才能的世家大族;同时在唐代科举制尚不完备而求学成本较高的情况下,世家大族的传统影响力仍然很大,故选择D项,同时以此可以排除A项;

材料中没有涉及到科举制的程序问题,故排除B项;

科举制的推行打破了世家大族垄断政权的局面,但唐代科举选官只占选官三分之一,科举制的完善是宋代,故排除C项。

故选:D。

本题考查科举制,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查科举制,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

5.【答案】A

【解析】根据材料明初百姓生活简朴、穿着简单,到了明朝中后期,衣着华丽、生活奢华,并有冲击等级秩序之虞,可知明朝中后期商品经济的发展冲击带来社会生活的新变化,故选A项;

C项过于表象,B、D项过于绝对,排除。

故选:A。

本题考查了明清时期的商业发展,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了明清时期的商业发展,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

6.【答案】C

【解析】根据所学可知,农民阶级的根本要求是土地,题干并没有涉及农民的土地问题,排除A项;

中体西用思想是洋务运动的指导思想,但《资政新篇》问世于1859年,洋务运动尚未开始,排除B项;

根据所学可知,题干中的教和法与中国传统的礼法不是一个概念,排除D项;

根据所学可知,题干中提及“纲常大典”的概念出自中华传统文化,而提及的“教养大法”则指西方的教育制度,“度势行法”则指西方的法律制度,所以其主张具有中西合璧的特征,故C项正确。

故选:C。

本题考查《天朝田亩制度》和《资政新篇》,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查《天朝田亩制度》和《资政新篇》,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

7.【答案】A

【解析】题干信息只有上海地区的官办情况,无法得出主导报刊业的结论,排除C项;

舆情通达是指政府与民众之间的上通下达,而题干中没有舆情通达的信息,排除B项;

题干信息只有补贴和出资报业的信息,对于是否在寻找国家出路信息不足,排除D项;

根据题干信息可知,清政府出资或补贴上海主要报刊的目的是为了干预舆论,掌控舆论的主导权,维护江河日下的清政府的统治,故A项正确。

故选:A。

本题考查大众传媒的变迁,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查大众传媒的变迁,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

8.【答案】B

【解析】A.青年学生发挥了先锋作用,初步具有马克思主义思想的知识分子,如陈独秀、李大钊等组织了这次运动,排除;

B.根据材料“五四运动自身是政治运动,而这政治运动实是文化运动之果”可知,新文化运动推动了思想解放,引发了五四运动,正确;

C.新文化运动后期,马克思主义的传播引发了五四运动,排除;

D.1921年中国共产党成立,排除。

故选:B。

本题侧重于考查五四运动,解题关键信息是“五四运动自身是政治运动,而这政治运动实是文化运动之果”。

本题侧重于考查五四运动,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

9.【答案】D

【解析】结合所学知识可知,徐悲鸿通过主办画展表达自己的抗日情怀,1942年,抗日战争处在艰难时期,故D正确;

A题干不能体现,排除;

题干在一定程度上体现出浪漫主义风格,故排除B;

依据题干“燮成先生惠教,壬午画于昆明劳军之展”可知C说法错误,排除。

故选:D。

本题考查抗日战争,结合所学知识对题干图文信息的正确解读是解决问题的关键。

本题考查了抗日战争的相关知识,要求运用所学分析解读题干信息,难度适中。

10.【答案】B

【解析】A.根据所学可知,改革开放后我国的医疗保障体系才逐渐完善,排除;

B.根据所学可知,国营企业和公私合营的厂矿是新中国工业建设的中坚力量,车间医师制的推行给工人的健康提供了保障,就是对国家工业建设提供了保障,正确;

C.根据所学可知,全面建设社会时期开始于1957年,与题干时间信息不符,排除;

D.根据题干信息判断,建国初的车间医师制主要在城市推行,但新中国缺医少药的情况是总体的,农村比城市更为严重,车间医师制的推行在当时不可能扭转这一局面,排除。

故选:B。

本题侧重于考查三大改造,解题关键信息是“1954年车间医师制开始在国营企业和公私合营厂矿推行,车间医师与车间保健站护士深入工人一线”。

本题侧重于考查三大改造,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

11.【答案】A

【解析】根据材料“罗马在建城时只是个农业小城邦,随着罗马的扩张,公元前2世纪中期击败西地中海商业霸权迦太基后,罗马逐渐控制了地中海的商业,罗马城邦也成长为奴隶制工商业繁荣的大帝国”可知,题干中叙述了罗马文明从蕞尔小邦到将地中海纳为自己内湖的庞大帝国的发展,材料显示,在这一过程中,控制地中海商业、罗马社会经济基础从农业为主转向工商业是至关重要的一步,因而体现了文明成长与经济发展的互动,故选A项;

材料中提到的是罗马与迦太基人的战争,这只涉及西地中海地区,B项夸大了;

且战争的破坏是一时的,战争带来的文明交往对文明成长的影响则是长期的、深远的;《十二铜表法》产生的历史条件是罗马共和制的确立,材料显示的是罗马从城邦共和制向帝国、帝制的转变,故C项不符合材料;

随着罗马的扩张和社会经济日益转向奴隶制工商业,罗马社会的两极分化在加剧,公民的社会基础正在被侵蚀,这个过程中不是罗马共和制的巩固与加强,而是共和制日益陷入危机,必然向帝制转变,故D项错误。

故选:A。

本题考查古代文明的发展,解答本题需要掌握古代罗马及罗马帝国。

本题考查古代文明的发展,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

12.【答案】C

【解析】题干信息只涉及庄园中领主与佃户关系的变化,无法判断庄园经济的走向,排除A项;

题干信息中缺少与雇佣关系相关的信息,排除B项;

根据题干信息强调,如果领主未能履行义务,将受到农民和庄园法庭陪审团的指控,即领主也存在对佃户履行的义务,并受到庄园陪审团的司法约束,可见契约关系在西欧社会基层的庄园里得到加强,故C项正确;

在欧洲封建庄园中农奴在法律是没有自由的,题干信息没有农奴是否获得人身自由的信息,排除D项。

故选:C。

本题考查西欧封建社会庄园及封君封臣制度,解答本题需要结合西欧封建社会庄园及封君封臣制度的相关知识分析。

本题考查西欧封建社会庄园及封君封臣制度,考查学生获取、解读信息,调动、运用知识及论证、探讨问题的能力,难度中等。

13.【答案】C

【解析】材料“法国大革命前兴起的时尚商人逐渐成为服装经济的核心。他们在物品、风格的分配系统中处于中心地位。其中最著名的贝尔丹出身平民,却与王室、贵族关系密切,被认为‘总是端着公需一样的架子’,甚至不像一名资产阶级”中呈现的法国时尚商人实际上是法国大革命前资本主义工商业和工场手工业发展的成果,但时尚商人却与封建势力关系密切,甚至在作风上向封建统治阶级看齐,这限制了法国资本主义的深入发展,甚至会导致新兴阶级与封建贵族在利益上有勾连(如穿袍贵族),要破除这一法国资本主义发展的障碍就必须推翻法国封建君主制度,因而选C项;

材料中的时尚商人没有涉及海外,故A项错误;材料中法国尚未建立资本主义制度,且时尚商人主要服务于封建上层,市场有限,还不具备产生工业革命的条件,故B项错误;

材料显示了时尚商人对法国社会风尚的影响,实际上是一种奢侈生活方式在法国社会的泛滥,这不符合理性主义原则,故D项错误。

故选:C。

本题考查了法国大革命,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了法国大革命,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

14.【答案】B

【解析】根据材料可知,19世纪末西方主要资本主义国家的农业产值在国民收入中的比例都有所下降,说明这一时期各主要资本主义国家的工业化程度都在提高,B项正确;

材料显示的是各国内部农业产值在国民经济中的比重,无法得出英国经济发展优势持续扩大的结论,排除A项;

材料未涉及国与国之间的经济发展差距,无法得出美国成为世界头号经济强国的结论,排除C项;

农业占国民经济比重降低并不等于农业衰退,结合时代背景可知,这是当时工业化迅速发展的结果,排除D项。

故选:B。

本题考查了第二次工业革命的影响,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了第二次工业革命的影响,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

15.【答案】A

【解析】根据题干信息可知,当时的加拿大尚未真正独立,也没有民族独立相关的信息,故与民族自决原则的认同无关,排除B项和C项;

根据所学可知,世界殖民体系走向崩溃是二战后,排除D项;

根据题干信息可知,加拿大与美国签署渔业协定的做法不符合作为英国自治领的权力要求,而英国并没有表示反对,从侧面表明英国无力掌控类似的情况发生,只能表达首肯,这是一战对英国国力极大削弱的体现,故A项正确。

故选:A。

本题考查第一次世界大战,解答本题需要掌握第一次世界大战的影响。

本题考查第一次世界大战,考查学生获取、解读信息及调动、运用知识的能力,难度中等。

16.【答案】D

【解析】本题材料讲的不是贸易问题,故A项错误;

材料中体现了全球化对发展中国家的挑战和一定的风险,但还不至于上升到国家主权被侵犯的程度,故B项夸大;

全球化对发展中国家有利有弊,但只要确保国家经济安全,全球化可以让发展中国家获得资本、技术、市场等,应该是利大于弊,故C项错误;

材料显示,中国在自己的小浪底工程中使用了世界银行的贷款,有跨国公司参与施工,这都反映了20世纪90年代后的经济全球化。但在中国接受世界银行的贷款后,却要接受世界银行的检查,世界银行作为一个国际性金融机构有权对中国的项目提出咨询意见,甚至要求中国采取国际招标,这在全球化以前的民族国家是不可想象的,可见经济全球化对各国,尤其是经济、科技水平相对较低的发展中国家存在一定挑战,故选D项。

故选:D。

本题考查经济全球化,解答本题需要掌握经济全球化的发展趋势。

本题考查经济全球化,考查学生获取、解读信息及调动、运用知识的能力,难度中等。

17.【答案】【小题1】趋势:1766年之前持续增长,之后稍有波动,略有下降。原因:1766年之前,社会经济恢复、发展;固定人头税、摊丁入亩等税收改革;1766年之后,坚持抑商政策;财政收入以农业税为主体;社会矛盾尖锐。

【小题2】清政府财政权被迫下移;严重影响中国商品经济发展;便利了外国资本对华经济侵略;加剧了中国货币制度的混乱。

【解析】本题考查清代前期财政收入、1853年纸币改革。第一问要结合清代前期财政收入的特征来解答;第二问要结合1853年纸币改革的影响来解答。

本题考查清代前期财政收入、1853年纸币改革,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

18.【答案】【小题1】召开“八七”会议,纠正右倾错误;将马克思主义与中国革命实际相结合,开创“工农武装割据”的革命道路;召开遵义会议,纠正“左”倾军事路线错误,实行战略转移,粉碎国民党的“围剿”,使革命转危为安;制定抗日民族统一战线,促成西安事变和平解决,领导了抗日民族战争的胜利。

【小题2】措施:开展马克思主义理论教育;加强党员队伍建设;整顿党内腐败问题。意义:纯洁了党的队伍,赢得了人民支持;提升了党的执政能力,推进了社会革命与建设;为以后党的建设提供了启示。

【解析】本题考查新民主主义革命、新时代中国的治国理政。第一问要结合新民主主义革命的特征来解答;第二问要结合新时代中国的治国理政的影响来解答。

本题考查新民主主义革命、新时代中国的治国理政,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

19.【答案】【小题1】工业革命与资本主义经济的发展;宪章运动等工人运动兴起;议会改革;近代教育的发展与思想解放;女性组织和相关法律的保障。

【小题2】受西方工业文明的影响;与救亡图存相呼应;从经济开始涉及政治思想教育等多领域;带有不平衡性或半殖民地性。

认识:妇女地位伴随着工业化进程不断提高的;妇女地位的提高促进了社会的进步;不同国家国情不一样,妇女解放各呈特色。

【解析】本题考查了工业革命、近现代物质生活与习俗的变迁,第一问结合19世纪中后期英国妇女地位变化的原因分析;第二问要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了工业革命、近现代物质生活与习俗的变迁,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

20.【答案】故答案为:

本题以中国茶文化对世界的影响为切入考查世界文明的交流与交往。题干的信息丰富,时间跨度大,图1展现中国茶文化的传播路径;图2体现了17世纪末荷兰产的茶叶瓶,瓶身上是显著的中国青花瓷的艺术风格;图3表现了19世纪下半期,饮茶已成为欧洲民众的时尚;材料二表现了17中后期,茶叶和茶具成为英国宫廷时尚。将以上信息进行梳理可以得到中国茶文化传播世界对产生悠久的影响,从这个角度拟定主题并撰文即可。

故答案为:

示例:

主题:中国茶对世界文化发展产生了悠久的影响

正文:茶是中国文化的符号之一,蕴含着含蓄内敛的东方哲学和娴静淡雅的东方美学。在中国,饮茶之风有着悠久的历史。魏晋时期社会动荡,提倡“清谈”的玄学兴起,玄学家们在生活上兴起饮茶之风。唐宋时期,饮茶之风从文人雅士扩展到普通民众,成为人们日常生活的一部分。唐朝陆羽撰写《茶经》,总结了茶叶生产技术、饮茶技艺和茶艺原理,推动了茶道的盛行。后被译成世界多国文字,影响深远。

唐朝时,中国茶传到周边国家,日本形成了“日本茶道”。16世纪随着新航路的开辟,中国茶广泛传播到欧洲、美洲、非洲和大洋洲等地区。中俄之间形成了著名的“万里茶道”;在英国,品茶成为宫廷时尚;欧洲许多富裕家庭都设有专门的“茶室”。荷兰茶叶瓶的制作带有明显的中国文化特色。

19世纪中叶,世界市场基本形成,茶叶贸易不断,饮茶之风逐渐从欧洲上流社会扩展到普通民众,法国画家雷诺阿的作品《安托尼妈妈的旅店》,从侧面展现了当时欧洲饮茶之风的盛行。

小结:随着世界各洲之间贸易的扩大,全球贸易网络逐步形成,中国的茶文化也传播到世界各地,促进了各国文化的交流,增进了中华优秀文化的世界影响力。

【解析】本题考查商品流动与文化交流国际化,解答本题需要掌握商品流动与文化交流国际化的相关知识。

本题考查商品流动与文化交流国际化,考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和时空观念、史料实证、历史解释等素养。

第1页,共1页

同课章节目录