2.1认识地球(第一课时)教学设计+作业--【大单元教学】七年级地理上册大单元备课资源包(湘教版)

文档属性

| 名称 | 2.1认识地球(第一课时)教学设计+作业--【大单元教学】七年级地理上册大单元备课资源包(湘教版) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 897.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-09-15 14:26:47 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

七年地理上册大单元教学设计(湘教版)

第二章 地球的面貌

课时设计

主题一 认识地球(第一课时)

课型 新授课 √ 复习课 试卷讲评课 其他课

教学内容分析 本节课包括地球的形状、地球的大小和地球仪的认识。

学习者分析 学生刚接触地理,对地球的认识非常抽象。通过视频和教具展示,学生对地球认识的相对好接受。

学习目标确定 知道认识地球形状的探索过程和真实形状。 能用生活中的现象说明地球的形状。 能记住地区的赤道长度 对地球仪上的要素能认识并知道地轴和经纬线都不是生活中真实存在的,南北两极是有的。

学习评价设计 通过课堂的活动和对问题掌握情况以及课后小练采用量化评价。

学习活动设计

任务一:举例说出中国太空探索的成就。

教师活动 学生活动 设计意图/即时评价

图片展示地球在宇宙中的位置和视频展示我国进入太空的发展历程。 说出地球是距离太阳的第几颗行星? 2.知道2023年5月是我国多少号神州载人飞船升天 (满分15分)1、说出地球是距离太阳的第三颗行星,也是人类已知的唯一孕育和支持生命的天体。(5分) 2、2023年5月30日是神舟十六号(5分)载人飞船的长征二号F遥十六运载火箭(5分)在酒泉卫星发射中心点火发射成功。(5分合格;10分良好;15分优秀)

任务二:说出人类对地球形状的认识过程。

教师活动 学生活动 设计意图/即时评价

图片展示人类对地球的认识阶段。 了解人类对地球形状认识的几个阶段。 (满分15分)1.能说出臆测阶段——证实阶段——确定阶段(5分) 2.说出地球真实形状(5分) 3.能举例生活中的实例证明地球的形状,一个例子5分。(10分合格,15分优秀。)

任务三:描述地球的大小。

教师活动 学生活动 设计意图/即时评价

图片展示地球的内部到球面的示意图 1.认识地心到球面的距离名称及距离? 2.说出赤道的位置和长度 说出地球表面积的大小 (满分20分) 1.能够说出极半径、赤道半径和平均半径的名称及距离各2分。2.能说出赤道的位置和长度各3分。3.能说出地球表面积的大小2分。(备注:14分合格,15——18分良好,19——20分优秀)

任务四:观察并制作地球仪

教师活动 学生活动 设计意图/即时评价

1.展示地球仪图片和地球仪教具 2.课后布置制作地球仪(需要购买较大的球) 学生认识地球仪的经纬线和地轴及两极点 (满分)1.学生上讲台在老师的教具上指认出经线、纬线、地轴、北极、南极、赤道的名称各得2分。2.在地球仪上能找到赤道的度数、南极北极的度数(需要提醒),各得2分。能算出赤道到两极的纬度相差90°,得2分。3找到0°经线和180°经线,得2分,算出两者之间的度数差得2分。(备注:13分及格,14——17良好,18——22优秀)

板书设计

本节课评价等级 及格 良好 优秀

本节课累计总分 42 43——63 64——72

拓展学习设计 : 制作地球仪,并在地球仪上标出赤道,南北回归线、南北极圈、南极、北极。并留好下节课继续制作。 (10分)1.弯好铁丝,并注意大致角度的得3分。2.在地球仪上标出赤道、南北回归线、南北极圈、北极、南极各得1分。(备注6分合格、7——8分良好,9——10分优秀)

课时作业 附教案后 附教案后

教学反思与改进 本节课通过视频介绍我国航天发展历程,学生感情去,比较全面了解我国航天事业的发展,图片展示地球子啊太阳系中的位置。让学生上台指认地球仪上的基本要素,比较深刻的认识了基本要素,布置学生制作地球仪,锻炼了学生的地理实践力和进一步对地球的认识,为经纬网的学习奠定基础。时间控制方面需加强。

附课时作业:

2.1认识地球(第一课时)作业

一、选择题

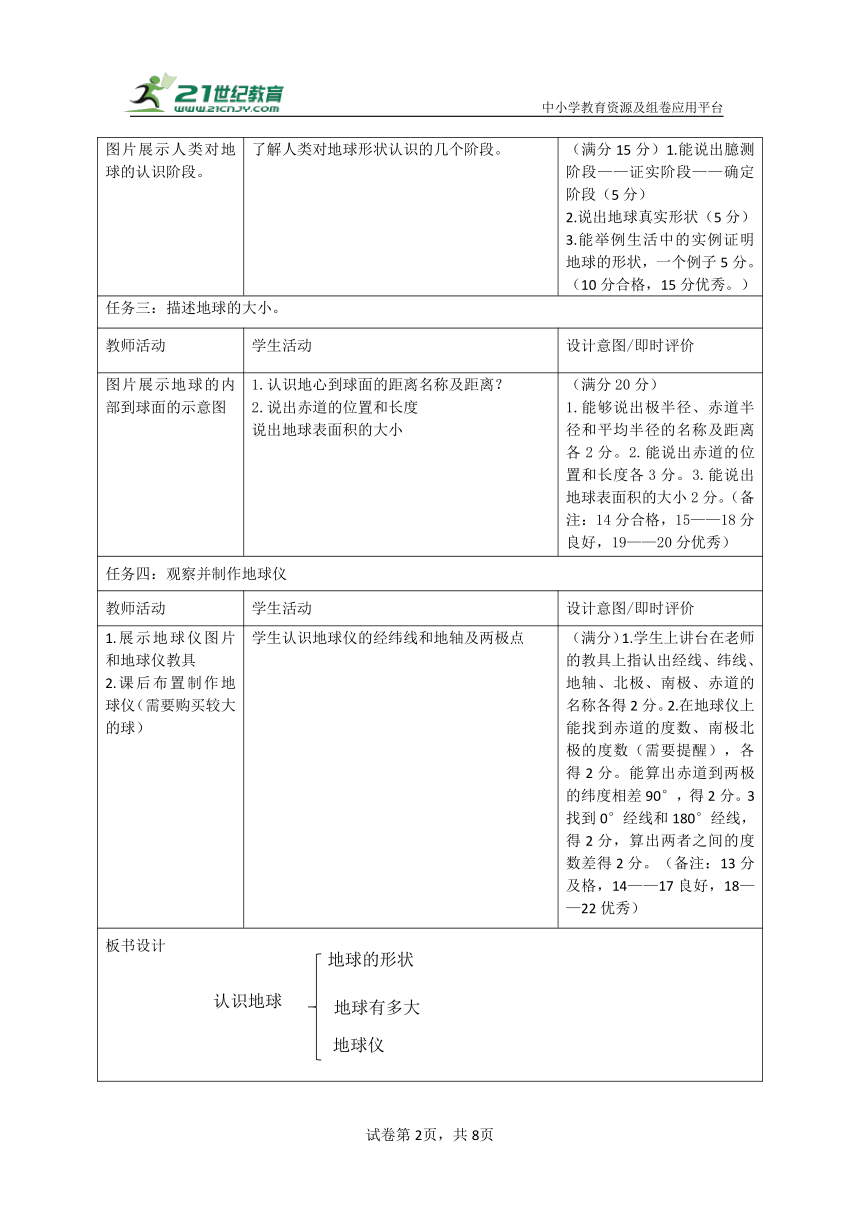

(2023秋·全国·七年级课堂例题)人类认识地球形态有一个漫长的过程。据此回答下面小题。

1.下面关于人类认识地球形状的过程,排序正确的是( )

A.①→②→③ B.①→③→② C.②→①→③ D.②→③→①

2.人类对地球形状的认识经历了漫长的时间。下列能证明地球形状的证据是( )

①日月星辰的东升西落②月食③远处驶来的帆船④登高望远

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

【答案】1.A 2.D

【解析】1.由于受观测条件和科学技术的限制,人类对地球的认识经过了漫长的过程,从①天圆地方→据太阳、月球形状推测→②麦哲伦环球航行→③地球的卫星照片,后来证实了地球是一个两极部位稍扁的不规则球体,故人类认识地球形状的过程,排序正确的是①→②→③,A正确,BCD错误;故选A。

2.结合所学知识,日月星辰的东升西落是地球自转造成的,与球形无关,①不能证明;月食时,阴影始终是弧形的;远处驶来的帆船总是先看到桅杆,再看到船身以及登高望远,都能证明地球是球形,②③④能证明,D正确,排除ABC;故选D。

【点睛】地球的极半径为6357千米,赤道半径为6378千米,地球的平均半径为6371千米,地球表面积为5.1亿平方千米,最大周长约4万千米。

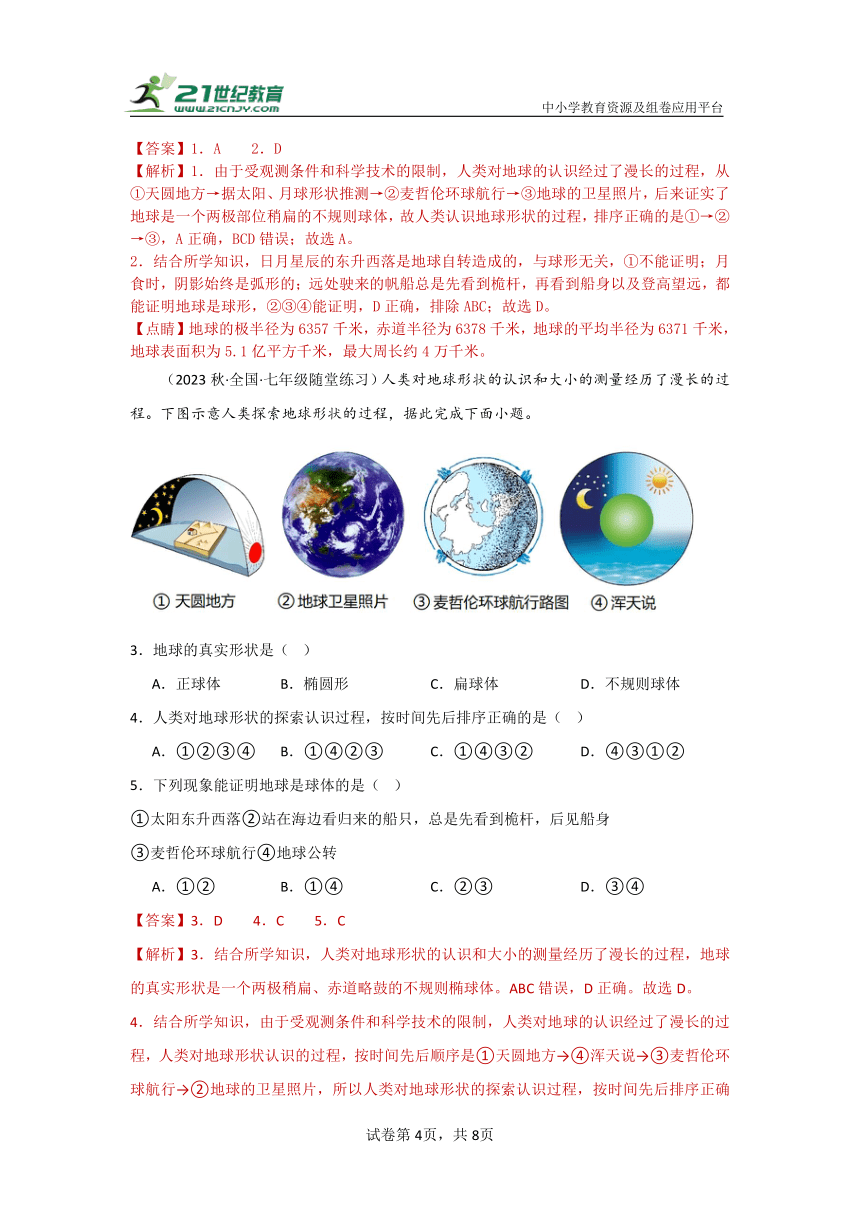

(2023秋·全国·七年级随堂练习)人类对地球形状的认识和大小的测量经历了漫长的过程。下图示意人类探索地球形状的过程,据此完成下面小题。

3.地球的真实形状是( )

A.正球体 B.椭圆形 C.扁球体 D.不规则球体

4.人类对地球形状的探索认识过程,按时间先后排序正确的是( )

A.①②③④ B.①④②③ C.①④③② D.④③①②

5.下列现象能证明地球是球体的是( )

①太阳东升西落②站在海边看归来的船只,总是先看到桅杆,后见船身

③麦哲伦环球航行④地球公转

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

【答案】3.D 4.C 5.C

【解析】3.结合所学知识,人类对地球形状的认识和大小的测量经历了漫长的过程,地球的真实形状是一个两极稍扁、赤道略鼓的不规则椭球体。ABC错误,D正确。故选D。

4.结合所学知识,由于受观测条件和科学技术的限制,人类对地球的认识经过了漫长的过程,人类对地球形状认识的过程,按时间先后顺序是①天圆地方→④浑天说→③麦哲伦环球航行→②地球的卫星照片,所以人类对地球形状的探索认识过程,按时间先后排序正确的是①④③②。ABD错误,C正确。故选C。

5.结合所学知识,日、月从东方升起,西方下落是地球自转造成的,与球形无关,①不能证明;远处驶来的帆船总是先看到桅杆,再看到船身,能证明地球是球形,②能证明;麦哲伦船队的环球航行证实了地球是一个球体,③能证明;地球公转和地球形状无关,④不能证明。故选C。

【点睛】地球的极半径6357千米;地球的赤道半径6378千米;地球的平均半径6371千米;地球的最大周长约4万千米;地球的表面积5.1亿平方千米。人类认识地球的过程:天圆地方→天如斗笠,地如覆盘→麦哲伦率领船队环绕地球一周→地球卫星照片。

(2023·内蒙古呼和浩特·统考中考真题)月全食是指太阳、地球、月球在运转过程中处于同一条直线上,地球的阴影投射到月球表面的天文现象。2022年11月8日晚,呼和浩特市某学校举办了以“师生共赴月球之约探索提升实践素养”为主题的地理实践活动。下图为一位同学观测时拍摄的照片。据此完成下面小题。

6.当月全食发生时,太阳、地球和月球的位置关系是( )

A. B.

C. D.

7.同学们根据图可以推测( )

A.地球自转 B.地球公转 C.地球大小 D.地球形状

8.关于月全食现象的观测,下列说法不合理的是( )

A.晴朗的夜晚观测效果最佳 B.可以用肉眼直接进行观测

C.观测地应选择灯光明亮的地方 D.观测地应选择视野开阔的地方

【答案】6.B 7.D 8.C

【解析】6.月全食发生时,太阳、地球、月球三者位于同一直线上,地球位于中间位置,地球是不透光的球体,遮蔽了射向月球的太阳光,地球影子落在月球上,从而发生月食现象。图B中月球、地球、太阳的位置关系与月全食时,月、地、日三者位置关系一致,故B选项正确,ACD选项错误,故选B。

7.根据月全食的地理现象可知,当地球位于太阳与月球之间时,地球影子落在月球上呈弧形,可以推测地球是球体形状,与地球自转、公转和大小无关,排除ABC,故选D。

8.观测月全食时,在晴朗的夜晚观测效果最佳,可以用肉眼直接观测,应该应选择视野开阔的地方观测,不应该在灯光明亮的地方,这样会影响观测效果,排除ABD,故选C。

【点睛】月全食是天文学术语,是月食的一种,当月亮、地球、太阳完全在一条直线上的时候,地球在中间,整个月亮全部走进地球的影子里,月亮表面变成暗红色,形成月全食。月全食的过程分为初亏、食既、食甚、生光、复圆五个阶段。

(2023秋·全国·七年级阶段练习)观察地球仪,完成下面小题。

9.下列叙述正确的是( )

A.古人一开始就认为地球是球体

B.地球和地球仪都是规则的球体

C.在地球两极可看见真实的地轴

D.借助地球仪可演示地球的自转

10.演示地球自转,最后从视线中消失的点是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

11.关于甲乙丙丁四地描述正确的是( )

A.甲位于高纬度 B.乙在地球最长的纬线上

C.丙位于西半球 D.丁在东西半球分界线上

12.2020年4月,国家主席习近平来陕考察秦岭牛背梁自然保护区,该保护区大致位于(33.8°N,108.9°E),甲乙丙丁四地与其最接近的是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

13.下面四幅图中,正确表示地球自转方向的是( )

A. B. C. D.

【答案】9.D 10.A 11.B 12.C 13.B

【解析】9.古代由于人们的活动范围狭小,科技水平落后,“天圆地方”是人们对地球的普遍看法,A叙述错误;地球是两极略扁、赤道略鼓的不规则球体,地球仪是规则的球体,B叙述错误;在地球两极不可能看见真实的地轴,地轴是假想轴,C叙述错误;地球仪是人们仿照地球的形状制作的地球模型,借助地球仪可演示地球的自转,D叙述正确。故选D。

10.地球自西向东转,在视线消失的顺序是丙丁乙甲,故最后消失在视线的是甲。故选A。

11.对于纬度,人们规定:0°~30°为低纬度,30°~60°为中纬度,60°~90°为高纬度,据图可知,甲位于低纬度A错误;据图可知,乙位于赤道上,赤道是最长的纬线圈,B正确;东西半球的分界线是20°W和160°E组成的经线圈,20°W以东、160°E以西为东半球,据图可知,丙在东半球,丁位于东半球,不在东西半球分界线上,CD错误。故选B。

12.甲点的经纬度大致为(15°N,20°W),乙点的经纬度大致为(0°,30°E),丙点的经纬度大致为(33°N,110°E),丁点的经纬度为(30°S,90°E),根据以上分析可知,丙点的经纬度与保护区(33.8°N,108.9°E)最接近,C正确,ABD错误。故选C。

13.地球的自转方向是自西向东,A错误,B正确;从北极上空看,按照逆时针方向转动,从南极方向看,按照顺时针方向转动,CD错误。故选B。

【点睛】纬度的划分:自赤道(0°纬线)开始向南、向北各划分为90°,向南增大为南纬(用字母“S”表示),向北增大为北纬(用字母“N”表示)。经度的划分:自本初子午线(0°经线)开始向东、向西各划分180°,向东增大为东经(用字母“E”表示),向西增大为西经(用字母“W”表示)。

附:作业评价量表

等级 一般 良好 优秀

要求 对8题 对10题 全对(13题)

试卷第1页,共3页

七年地理上册大单元教学设计(湘教版)

第二章 地球的面貌

课时设计

主题一 认识地球(第一课时)

课型 新授课 √ 复习课 试卷讲评课 其他课

教学内容分析 本节课包括地球的形状、地球的大小和地球仪的认识。

学习者分析 学生刚接触地理,对地球的认识非常抽象。通过视频和教具展示,学生对地球认识的相对好接受。

学习目标确定 知道认识地球形状的探索过程和真实形状。 能用生活中的现象说明地球的形状。 能记住地区的赤道长度 对地球仪上的要素能认识并知道地轴和经纬线都不是生活中真实存在的,南北两极是有的。

学习评价设计 通过课堂的活动和对问题掌握情况以及课后小练采用量化评价。

学习活动设计

任务一:举例说出中国太空探索的成就。

教师活动 学生活动 设计意图/即时评价

图片展示地球在宇宙中的位置和视频展示我国进入太空的发展历程。 说出地球是距离太阳的第几颗行星? 2.知道2023年5月是我国多少号神州载人飞船升天 (满分15分)1、说出地球是距离太阳的第三颗行星,也是人类已知的唯一孕育和支持生命的天体。(5分) 2、2023年5月30日是神舟十六号(5分)载人飞船的长征二号F遥十六运载火箭(5分)在酒泉卫星发射中心点火发射成功。(5分合格;10分良好;15分优秀)

任务二:说出人类对地球形状的认识过程。

教师活动 学生活动 设计意图/即时评价

图片展示人类对地球的认识阶段。 了解人类对地球形状认识的几个阶段。 (满分15分)1.能说出臆测阶段——证实阶段——确定阶段(5分) 2.说出地球真实形状(5分) 3.能举例生活中的实例证明地球的形状,一个例子5分。(10分合格,15分优秀。)

任务三:描述地球的大小。

教师活动 学生活动 设计意图/即时评价

图片展示地球的内部到球面的示意图 1.认识地心到球面的距离名称及距离? 2.说出赤道的位置和长度 说出地球表面积的大小 (满分20分) 1.能够说出极半径、赤道半径和平均半径的名称及距离各2分。2.能说出赤道的位置和长度各3分。3.能说出地球表面积的大小2分。(备注:14分合格,15——18分良好,19——20分优秀)

任务四:观察并制作地球仪

教师活动 学生活动 设计意图/即时评价

1.展示地球仪图片和地球仪教具 2.课后布置制作地球仪(需要购买较大的球) 学生认识地球仪的经纬线和地轴及两极点 (满分)1.学生上讲台在老师的教具上指认出经线、纬线、地轴、北极、南极、赤道的名称各得2分。2.在地球仪上能找到赤道的度数、南极北极的度数(需要提醒),各得2分。能算出赤道到两极的纬度相差90°,得2分。3找到0°经线和180°经线,得2分,算出两者之间的度数差得2分。(备注:13分及格,14——17良好,18——22优秀)

板书设计

本节课评价等级 及格 良好 优秀

本节课累计总分 42 43——63 64——72

拓展学习设计 : 制作地球仪,并在地球仪上标出赤道,南北回归线、南北极圈、南极、北极。并留好下节课继续制作。 (10分)1.弯好铁丝,并注意大致角度的得3分。2.在地球仪上标出赤道、南北回归线、南北极圈、北极、南极各得1分。(备注6分合格、7——8分良好,9——10分优秀)

课时作业 附教案后 附教案后

教学反思与改进 本节课通过视频介绍我国航天发展历程,学生感情去,比较全面了解我国航天事业的发展,图片展示地球子啊太阳系中的位置。让学生上台指认地球仪上的基本要素,比较深刻的认识了基本要素,布置学生制作地球仪,锻炼了学生的地理实践力和进一步对地球的认识,为经纬网的学习奠定基础。时间控制方面需加强。

附课时作业:

2.1认识地球(第一课时)作业

一、选择题

(2023秋·全国·七年级课堂例题)人类认识地球形态有一个漫长的过程。据此回答下面小题。

1.下面关于人类认识地球形状的过程,排序正确的是( )

A.①→②→③ B.①→③→② C.②→①→③ D.②→③→①

2.人类对地球形状的认识经历了漫长的时间。下列能证明地球形状的证据是( )

①日月星辰的东升西落②月食③远处驶来的帆船④登高望远

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

【答案】1.A 2.D

【解析】1.由于受观测条件和科学技术的限制,人类对地球的认识经过了漫长的过程,从①天圆地方→据太阳、月球形状推测→②麦哲伦环球航行→③地球的卫星照片,后来证实了地球是一个两极部位稍扁的不规则球体,故人类认识地球形状的过程,排序正确的是①→②→③,A正确,BCD错误;故选A。

2.结合所学知识,日月星辰的东升西落是地球自转造成的,与球形无关,①不能证明;月食时,阴影始终是弧形的;远处驶来的帆船总是先看到桅杆,再看到船身以及登高望远,都能证明地球是球形,②③④能证明,D正确,排除ABC;故选D。

【点睛】地球的极半径为6357千米,赤道半径为6378千米,地球的平均半径为6371千米,地球表面积为5.1亿平方千米,最大周长约4万千米。

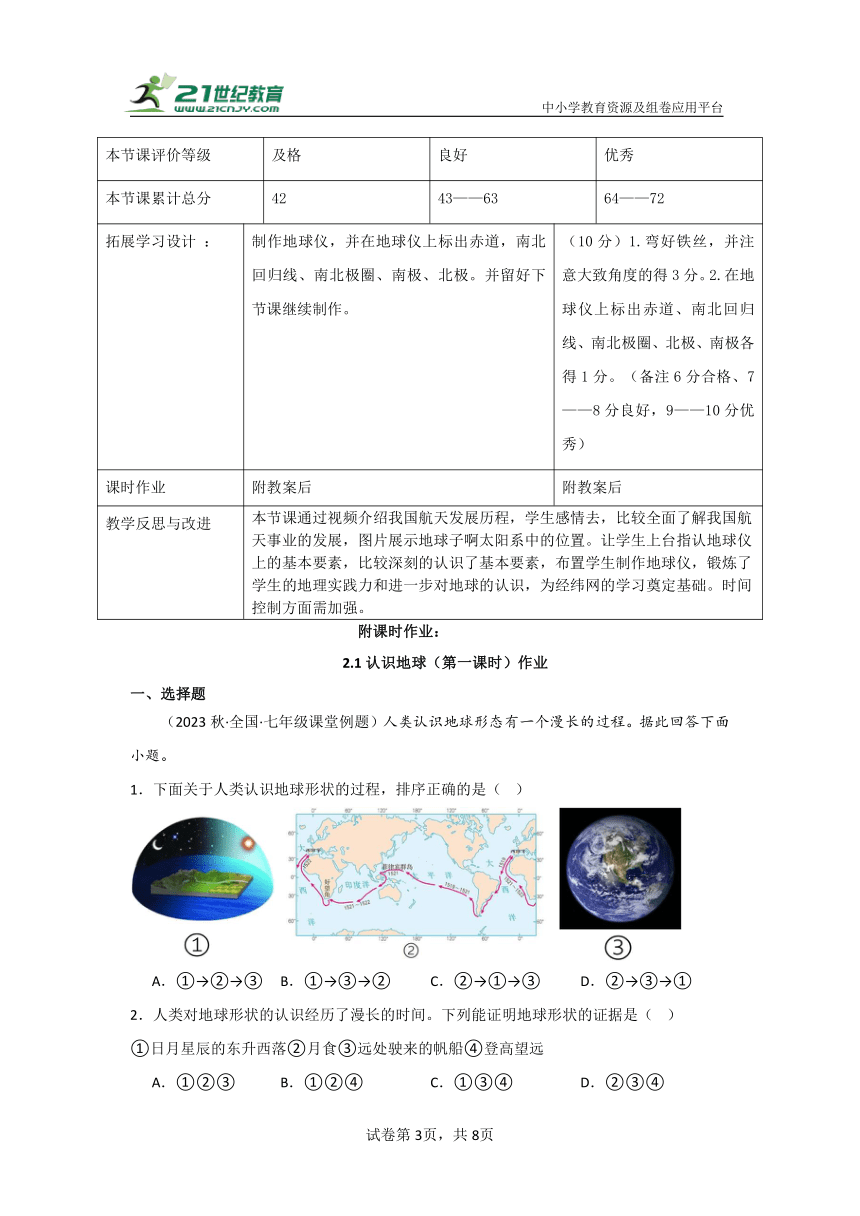

(2023秋·全国·七年级随堂练习)人类对地球形状的认识和大小的测量经历了漫长的过程。下图示意人类探索地球形状的过程,据此完成下面小题。

3.地球的真实形状是( )

A.正球体 B.椭圆形 C.扁球体 D.不规则球体

4.人类对地球形状的探索认识过程,按时间先后排序正确的是( )

A.①②③④ B.①④②③ C.①④③② D.④③①②

5.下列现象能证明地球是球体的是( )

①太阳东升西落②站在海边看归来的船只,总是先看到桅杆,后见船身

③麦哲伦环球航行④地球公转

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

【答案】3.D 4.C 5.C

【解析】3.结合所学知识,人类对地球形状的认识和大小的测量经历了漫长的过程,地球的真实形状是一个两极稍扁、赤道略鼓的不规则椭球体。ABC错误,D正确。故选D。

4.结合所学知识,由于受观测条件和科学技术的限制,人类对地球的认识经过了漫长的过程,人类对地球形状认识的过程,按时间先后顺序是①天圆地方→④浑天说→③麦哲伦环球航行→②地球的卫星照片,所以人类对地球形状的探索认识过程,按时间先后排序正确的是①④③②。ABD错误,C正确。故选C。

5.结合所学知识,日、月从东方升起,西方下落是地球自转造成的,与球形无关,①不能证明;远处驶来的帆船总是先看到桅杆,再看到船身,能证明地球是球形,②能证明;麦哲伦船队的环球航行证实了地球是一个球体,③能证明;地球公转和地球形状无关,④不能证明。故选C。

【点睛】地球的极半径6357千米;地球的赤道半径6378千米;地球的平均半径6371千米;地球的最大周长约4万千米;地球的表面积5.1亿平方千米。人类认识地球的过程:天圆地方→天如斗笠,地如覆盘→麦哲伦率领船队环绕地球一周→地球卫星照片。

(2023·内蒙古呼和浩特·统考中考真题)月全食是指太阳、地球、月球在运转过程中处于同一条直线上,地球的阴影投射到月球表面的天文现象。2022年11月8日晚,呼和浩特市某学校举办了以“师生共赴月球之约探索提升实践素养”为主题的地理实践活动。下图为一位同学观测时拍摄的照片。据此完成下面小题。

6.当月全食发生时,太阳、地球和月球的位置关系是( )

A. B.

C. D.

7.同学们根据图可以推测( )

A.地球自转 B.地球公转 C.地球大小 D.地球形状

8.关于月全食现象的观测,下列说法不合理的是( )

A.晴朗的夜晚观测效果最佳 B.可以用肉眼直接进行观测

C.观测地应选择灯光明亮的地方 D.观测地应选择视野开阔的地方

【答案】6.B 7.D 8.C

【解析】6.月全食发生时,太阳、地球、月球三者位于同一直线上,地球位于中间位置,地球是不透光的球体,遮蔽了射向月球的太阳光,地球影子落在月球上,从而发生月食现象。图B中月球、地球、太阳的位置关系与月全食时,月、地、日三者位置关系一致,故B选项正确,ACD选项错误,故选B。

7.根据月全食的地理现象可知,当地球位于太阳与月球之间时,地球影子落在月球上呈弧形,可以推测地球是球体形状,与地球自转、公转和大小无关,排除ABC,故选D。

8.观测月全食时,在晴朗的夜晚观测效果最佳,可以用肉眼直接观测,应该应选择视野开阔的地方观测,不应该在灯光明亮的地方,这样会影响观测效果,排除ABD,故选C。

【点睛】月全食是天文学术语,是月食的一种,当月亮、地球、太阳完全在一条直线上的时候,地球在中间,整个月亮全部走进地球的影子里,月亮表面变成暗红色,形成月全食。月全食的过程分为初亏、食既、食甚、生光、复圆五个阶段。

(2023秋·全国·七年级阶段练习)观察地球仪,完成下面小题。

9.下列叙述正确的是( )

A.古人一开始就认为地球是球体

B.地球和地球仪都是规则的球体

C.在地球两极可看见真实的地轴

D.借助地球仪可演示地球的自转

10.演示地球自转,最后从视线中消失的点是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

11.关于甲乙丙丁四地描述正确的是( )

A.甲位于高纬度 B.乙在地球最长的纬线上

C.丙位于西半球 D.丁在东西半球分界线上

12.2020年4月,国家主席习近平来陕考察秦岭牛背梁自然保护区,该保护区大致位于(33.8°N,108.9°E),甲乙丙丁四地与其最接近的是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

13.下面四幅图中,正确表示地球自转方向的是( )

A. B. C. D.

【答案】9.D 10.A 11.B 12.C 13.B

【解析】9.古代由于人们的活动范围狭小,科技水平落后,“天圆地方”是人们对地球的普遍看法,A叙述错误;地球是两极略扁、赤道略鼓的不规则球体,地球仪是规则的球体,B叙述错误;在地球两极不可能看见真实的地轴,地轴是假想轴,C叙述错误;地球仪是人们仿照地球的形状制作的地球模型,借助地球仪可演示地球的自转,D叙述正确。故选D。

10.地球自西向东转,在视线消失的顺序是丙丁乙甲,故最后消失在视线的是甲。故选A。

11.对于纬度,人们规定:0°~30°为低纬度,30°~60°为中纬度,60°~90°为高纬度,据图可知,甲位于低纬度A错误;据图可知,乙位于赤道上,赤道是最长的纬线圈,B正确;东西半球的分界线是20°W和160°E组成的经线圈,20°W以东、160°E以西为东半球,据图可知,丙在东半球,丁位于东半球,不在东西半球分界线上,CD错误。故选B。

12.甲点的经纬度大致为(15°N,20°W),乙点的经纬度大致为(0°,30°E),丙点的经纬度大致为(33°N,110°E),丁点的经纬度为(30°S,90°E),根据以上分析可知,丙点的经纬度与保护区(33.8°N,108.9°E)最接近,C正确,ABD错误。故选C。

13.地球的自转方向是自西向东,A错误,B正确;从北极上空看,按照逆时针方向转动,从南极方向看,按照顺时针方向转动,CD错误。故选B。

【点睛】纬度的划分:自赤道(0°纬线)开始向南、向北各划分为90°,向南增大为南纬(用字母“S”表示),向北增大为北纬(用字母“N”表示)。经度的划分:自本初子午线(0°经线)开始向东、向西各划分180°,向东增大为东经(用字母“E”表示),向西增大为西经(用字母“W”表示)。

附:作业评价量表

等级 一般 良好 优秀

要求 对8题 对10题 全对(13题)

试卷第1页,共3页