高中地理人教版(2019)选择性必修1第1章问题研究 人类是否需要人造月亮课件(共25张ppt,含视频)

文档属性

| 名称 | 高中地理人教版(2019)选择性必修1第1章问题研究 人类是否需要人造月亮课件(共25张ppt,含视频) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 129.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-09-15 23:33:21 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

导入:中国计划通过建造人工月亮来节省照明电力,现在一切正在有条不紊的实施过程中。按照计划,三颗人造卫星将陆续被送入近地轨道,轨道高度为500公里。在这个轨道高度上,人造月亮每一个半小时就要绕地球转一周,所以不可能只有一个人造月亮持续照亮同一个地方。

据估计,人造月亮的亮度约为满月的8倍,可照亮一座城市的夜晚,每年可节省12亿元电费。人造月亮根本做不到发光,只能反射太阳光来满足照明需求,实施之后每年能够节省12亿元电费。

地球不停地自转,昼夜不断地交替。现代社会,人类在夜间的活动频繁,对夜间照明的需求增加。航天技术和产业的快速发展,催生了人们对人造月亮的憧憬和试验。然而,人类真的需要人造月亮吗?

问题探究

第一章 地球运动

人类是否需要人造月亮

核心素养目标

01

区域认知

通过示意图,知道地球自转、公转的基本特征。

02

综合思维

结合材料,了解人造月亮的试验,比较人造月亮与月亮的差异。

03

人地协调观

通过观察,了解月相的变化,思考月亮对人类活动的影响。

04

地理实践力

搜集材料,了解人类对人造月亮的不同态度及理由。

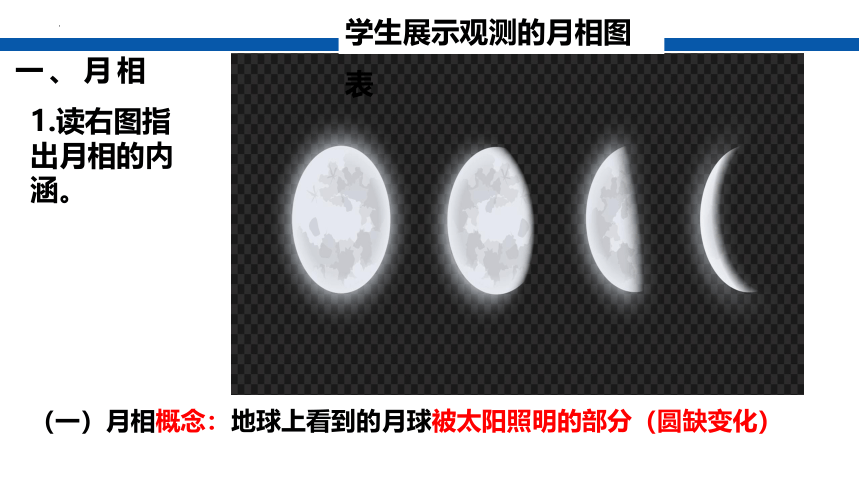

一、月相

(一)月相概念:地球上看到的月球被太阳照明的部分(圆缺变化)

1.读右图指出月相的内涵。

学生展示观测的月相图表

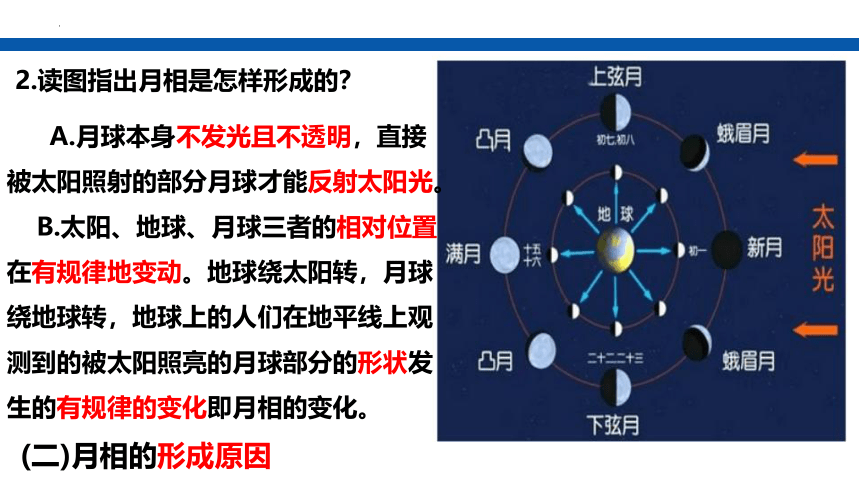

2.读图指出月相是怎样形成的?

A.月球本身不发光且不透明,直接被太阳照射的部分月球才能反射太阳光。

B.太阳、地球、月球三者的相对位置在有规律地变动。地球绕太阳转,月球绕地球转,地球上的人们在地平线上观测到的被太阳照亮的月球部分的形状发生的有规律的变化即月相的变化。

(二)月相的形成原因

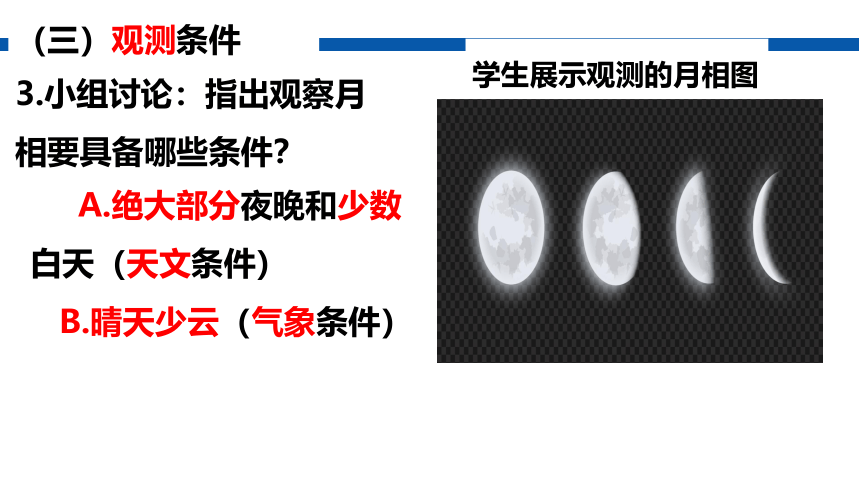

3.小组讨论:指出观察月相要具备哪些条件?

学生展示观测的月相图

A.绝大部分夜晚和少数白天(天文条件)

B.晴天少云(气象条件)

(三)观测条件

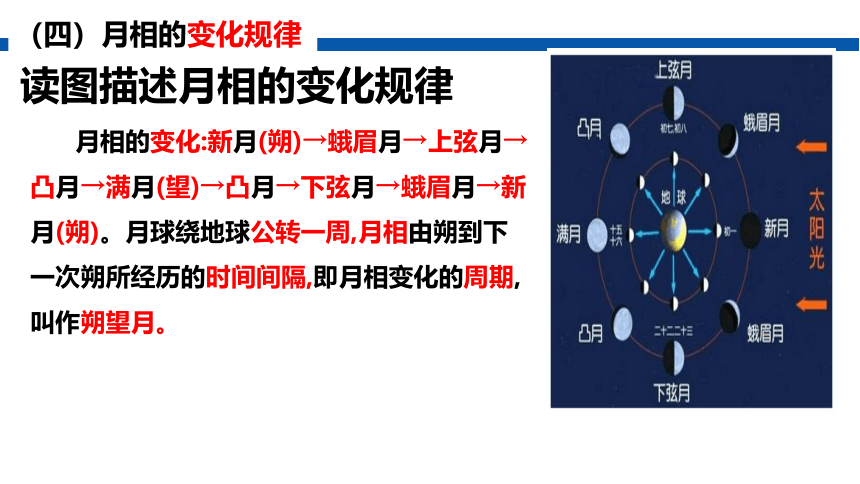

读图描述月相的变化规律

(四)月相的变化规律

月相的变化:新月(朔)→蛾眉月→上弦月→凸月→满月(望)→凸月→下弦月→蛾眉月→新月(朔)。月球绕地球公转一周,月相由朔到下一次朔所经历的时间间隔,即月相变化的周期,叫作朔望月。

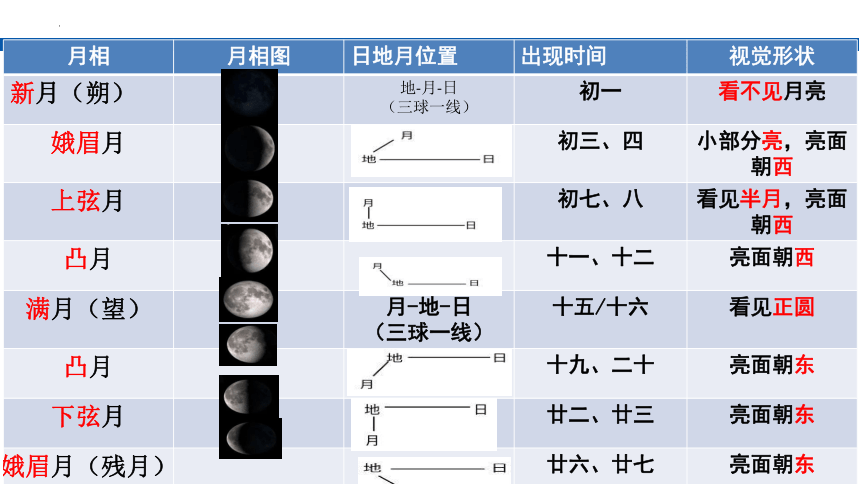

月相 月相图 日地月位置 出现时间 视觉形状

新月(朔) 地-月-日 (三球一线) 初一 看不见月亮

娥眉月 初三、四 小部分亮,亮面朝西

上弦月 初七、八 看见半月,亮面朝西

凸月 十一、十二 亮面朝西

满月(望) 月-地-日 (三球一线) 十五/十六 看见正圆

凸月 十九、二十 亮面朝东

下弦月 廿二、廿三 亮面朝东

娥眉月(残月) 廿六、廿七 亮面朝东

上弦月出现在农历月的上半月的上半夜(黄昏至午夜可见),月球亮面朝西,位于西半天空,月相变化由缺到圆;

下弦月出现在农历月的下半月的下半夜(午夜至清晨可见),月球亮面朝东,位于东半天空,月相变化由圆到缺。

口诀:上上上西西,下下下东东

二、日食与月食

日食和月食条件示意图

读图描述日食和月食是怎样形成的?

1.日食

是指农历初一白天太阳被月球遮蔽。位于本影区内可以目睹日全食,而位于半影区只能看到日偏食。

日食形成示意图

2.月食

月食形成示意图

月食:是指农历十五夜晚月球被地球遮蔽。当月球完全位于地球的本影区内,我们可以观看到日全食。

月球是地球的天然卫星,俗称月亮。由于月球的自转周期和公转周期一样,太阳始终照亮月球固定的半面。随着月球在公转轨道中的位置变换,我们看到的月亮的形状——月相也不同。月相呈周期性变化。

1.读图思考:为什么农历上半月和下半月月亮突出的方向不同?

主要是由于日、月、地三者的位置关系变化。月球靠反射阳光发亮,它与太阳相对位置不同(黄经差),便会呈现出各种形状。农历的每月初一,月亮运行到地球与太阳之间,随后随着月亮的公转,月亮逐渐移出地球与太阳之间的区域,依次出现峨眉月、上弦月等月相,月亮凸出方向朝西;过了农历十五后,随着日、月位置逐渐靠近,月亮又会出现峨眉月、下弦月等月相,月亮凸出方向朝东。

【点拨:地球、月球、太阳三者之间的位置关系】

月球是地球的天然卫星,俗称月亮。由于月球的自转周期和公转周期一样,太阳始终照亮月球固定的半面。随着月球在公转轨道中的位置变换,我们看到的月亮的形状——月相也不同。月相呈周期性变化。

1.读图思考:为什么农历上半月和下半月月亮突出的方向不同?

主要是由于日、月、地三者的位置关系变化。月球靠反射阳光发亮,它与太阳相对位置不同(黄经差),便会呈现出各种形状。农历的每月初一,月亮运行到地球与太阳之间,随后随着月亮的公转,月亮逐渐移出地球与太阳之间的区域,依次出现峨眉月、上弦月等月相,月亮凸出方向朝西;过了农历十五后,随着日、月位置逐渐靠近,月亮又会出现峨眉月、下弦月等月相,月亮凸出方向朝东。

【点拨:地球、月球、太阳三者之间的位置关系】

2.在日常生活中,你经常关注月相吗?

【点拨:结合自身实际情况回答即可】

若关注,则从夜间活动的影响,观月的传统文化,传统节日等入手;

若不关注,可以从月相出现时间分析,或从人类活动集中在白天方面分析。

贵州人造月亮

二、人造月亮

在天空中挂上镜子,让它在黑夜中反射太阳光为地面照明——这不知是多少人曾经有过的幻想。1999年2月4日,俄罗斯“进步M-40”货运飞船携带了一面反射镜进入太空,进行人造月亮试验。这个人造月亮直径达25米,总质量不到4千克。按照设计,发射的光束将以直径5—7千米的范围扫过所经区域的地面;夜色中,发射光的亮度10倍于月光,足以让人读书阅报。然而,由于反射镜在太空中打开时出现故障,这次人造月亮的试验以失败告终。

(一)人造月亮的试验

1.为什么人造月亮的亮度远比月亮强?

A.人造月亮实质上就是一种携带着大型空间反射镜的人造照明卫星,其所处的位置远比月球距离地面近; B.人造月亮的反射面光滑,对太阳光线的反射强度大,而月亮表面粗糙,其对太阳光线的反射强度小。 C.人造月亮可以通过人为调控反射角度,而月球的反射不会受人类控制。

点拨:可从反射面粗糙度差异、距离地球的远近、是否受人类影响等方面思考

在天空中挂上镜子,让它在黑夜中反射太阳光为地面照明——这不知是多少人曾经有过的幻想。1999年2月4日,俄罗斯“进步M-40”货运飞船携带了一面反射镜进入太空,进行人造月亮试验。这个人造月亮直径达25米,总质量不到4千克。按照设计,发射的光束将以直径5—7千米的范围扫过所经区域的地面;夜色中,发射光的亮度10倍于月光,足以让人读书阅报。然而,由于反射镜在太空中打开时出现故障,这次人造月亮的试验以失败告终。

人造月亮的试验

2.扩大人造月亮照亮地表范围的可能性有多大?

点拨:可从航空航天技术角度去思考

应该说可能性会越来越大,因为随着航天发射及宇宙空间探索技术的发展,其人造月亮照亮地表范围肯定会不断扩大。

在天空中挂上镜子,让它在黑夜中反射太阳光为地面照明——这不知是多少人曾经有过的幻想。1999年2月4日,俄罗斯“进步M-40”货运飞船携带了一面反射镜进入太空,进行人造月亮试验。这个人造月亮直径达25米,总质量不到4千克。按照设计,发射的光束将以直径5—7千米的范围扫过所经区域的地面;夜色中,发射光的亮度10倍于月光,足以让人读书阅报。然而,由于反射镜在太空中打开时出现故障,这次人造月亮的试验以失败告终。

人造月亮的试验

3.在河源的你需要人造月亮吗?为什么俄罗斯最早进行人造月亮的试验?

点拨:可以从纬度对太阳辐射的影响、昼夜长短的角度分析。

(1)不需要。河源纬度较低,1年之中昼比较长,夜比较短,光照充足,一般不需要人造月亮;

(2)A.俄罗斯纬度较高,在冬半年时,昼短夜长,极地地区还会出现极夜现象,漫漫长夜对俄罗斯人民的活动十分不利;B.有了人造月亮可以缓解这一问题;C.人造月亮可以增加高纬度地区的太阳辐射,对其环境可能带来一些好处。

月亮朦胧的光亮似乎对地球上的人类和生物活动不构成干扰,人造月亮的亮度远超月亮,几乎从提出人造月亮的想法开始,科学家反对的声音就从未停止。例如,生物学家担心它会改变某些区域的生物模式,天文学家则认为它可能会影响天文观测,很多学者更担心它对所经过地区人们身体和生活的影响。

(二)人造月亮的反对

1.讨论人造月亮对人类可能产生的不利影响。

影响某些区域的生物模式、影响天文观测、影响所经过地区人们的身体和生活。

2.除资料所提到的科学家的担心外,人造月亮还可能造成哪些不利影响?

影响人类的作息规律,扰乱生物钟,产生光污染,加剧气候变暖等。

问题探讨

权衡人造月亮的利弊,就“人类是否需要人造月亮”这一课题,提出自己的看法,给出充足的理由,并与同学讨论。

有利:

①延长农作物的光照时间,提高农作物的产量。

②有效提高太阳能发电站的发电量。

③夜间有人造月亮的光源,街道可能不再需要安装路灯,节省了大量电费开支。

不利:

①成本高。

②可能会改变地球某些区域的生物模式。

③可能会影响天文观测。

④可能会对所经过地区人们身体和生活产生影响。

课堂检测

1.晴朗的夜晚,在东方天空可见到的月相是( )

A.新月 残月 B.上弦月 下弦月

C.满月 下弦月 D.上弦月 蛾眉月

C

2.当朔日的时候,日、地、月三者的相互位置是( )

①日月在地球的两侧 ②日月在地球的同侧③日地在月球的同侧 ④日地在月球的两侧

A.①② B.②③ C.②④ D.③④

C

3.读“地、月运行轨道图”回答问题:

(1)图中实线是_________________轨道,点划线是____________________轨道,虚线是月球绕太阳公转的轨道。

(2)当月球位于轨道的A、C点时,日、地、月三者的位置关系怎样

(3 )当月球位于轨道的B、D点时,日、地、月三者的位置关系怎样

月球公转

地球公转

三者在同一直线上

月球、地球连线与太阳、地球连线垂直

课后作业

1.利用课余时间观测月相,进行拍照记录;

2.小组合作制作月相变化简易教具。

3.收集资料,了解更多关于人造月亮的内容,撰写研究报告。

导入:中国计划通过建造人工月亮来节省照明电力,现在一切正在有条不紊的实施过程中。按照计划,三颗人造卫星将陆续被送入近地轨道,轨道高度为500公里。在这个轨道高度上,人造月亮每一个半小时就要绕地球转一周,所以不可能只有一个人造月亮持续照亮同一个地方。

据估计,人造月亮的亮度约为满月的8倍,可照亮一座城市的夜晚,每年可节省12亿元电费。人造月亮根本做不到发光,只能反射太阳光来满足照明需求,实施之后每年能够节省12亿元电费。

地球不停地自转,昼夜不断地交替。现代社会,人类在夜间的活动频繁,对夜间照明的需求增加。航天技术和产业的快速发展,催生了人们对人造月亮的憧憬和试验。然而,人类真的需要人造月亮吗?

问题探究

第一章 地球运动

人类是否需要人造月亮

核心素养目标

01

区域认知

通过示意图,知道地球自转、公转的基本特征。

02

综合思维

结合材料,了解人造月亮的试验,比较人造月亮与月亮的差异。

03

人地协调观

通过观察,了解月相的变化,思考月亮对人类活动的影响。

04

地理实践力

搜集材料,了解人类对人造月亮的不同态度及理由。

一、月相

(一)月相概念:地球上看到的月球被太阳照明的部分(圆缺变化)

1.读右图指出月相的内涵。

学生展示观测的月相图表

2.读图指出月相是怎样形成的?

A.月球本身不发光且不透明,直接被太阳照射的部分月球才能反射太阳光。

B.太阳、地球、月球三者的相对位置在有规律地变动。地球绕太阳转,月球绕地球转,地球上的人们在地平线上观测到的被太阳照亮的月球部分的形状发生的有规律的变化即月相的变化。

(二)月相的形成原因

3.小组讨论:指出观察月相要具备哪些条件?

学生展示观测的月相图

A.绝大部分夜晚和少数白天(天文条件)

B.晴天少云(气象条件)

(三)观测条件

读图描述月相的变化规律

(四)月相的变化规律

月相的变化:新月(朔)→蛾眉月→上弦月→凸月→满月(望)→凸月→下弦月→蛾眉月→新月(朔)。月球绕地球公转一周,月相由朔到下一次朔所经历的时间间隔,即月相变化的周期,叫作朔望月。

月相 月相图 日地月位置 出现时间 视觉形状

新月(朔) 地-月-日 (三球一线) 初一 看不见月亮

娥眉月 初三、四 小部分亮,亮面朝西

上弦月 初七、八 看见半月,亮面朝西

凸月 十一、十二 亮面朝西

满月(望) 月-地-日 (三球一线) 十五/十六 看见正圆

凸月 十九、二十 亮面朝东

下弦月 廿二、廿三 亮面朝东

娥眉月(残月) 廿六、廿七 亮面朝东

上弦月出现在农历月的上半月的上半夜(黄昏至午夜可见),月球亮面朝西,位于西半天空,月相变化由缺到圆;

下弦月出现在农历月的下半月的下半夜(午夜至清晨可见),月球亮面朝东,位于东半天空,月相变化由圆到缺。

口诀:上上上西西,下下下东东

二、日食与月食

日食和月食条件示意图

读图描述日食和月食是怎样形成的?

1.日食

是指农历初一白天太阳被月球遮蔽。位于本影区内可以目睹日全食,而位于半影区只能看到日偏食。

日食形成示意图

2.月食

月食形成示意图

月食:是指农历十五夜晚月球被地球遮蔽。当月球完全位于地球的本影区内,我们可以观看到日全食。

月球是地球的天然卫星,俗称月亮。由于月球的自转周期和公转周期一样,太阳始终照亮月球固定的半面。随着月球在公转轨道中的位置变换,我们看到的月亮的形状——月相也不同。月相呈周期性变化。

1.读图思考:为什么农历上半月和下半月月亮突出的方向不同?

主要是由于日、月、地三者的位置关系变化。月球靠反射阳光发亮,它与太阳相对位置不同(黄经差),便会呈现出各种形状。农历的每月初一,月亮运行到地球与太阳之间,随后随着月亮的公转,月亮逐渐移出地球与太阳之间的区域,依次出现峨眉月、上弦月等月相,月亮凸出方向朝西;过了农历十五后,随着日、月位置逐渐靠近,月亮又会出现峨眉月、下弦月等月相,月亮凸出方向朝东。

【点拨:地球、月球、太阳三者之间的位置关系】

月球是地球的天然卫星,俗称月亮。由于月球的自转周期和公转周期一样,太阳始终照亮月球固定的半面。随着月球在公转轨道中的位置变换,我们看到的月亮的形状——月相也不同。月相呈周期性变化。

1.读图思考:为什么农历上半月和下半月月亮突出的方向不同?

主要是由于日、月、地三者的位置关系变化。月球靠反射阳光发亮,它与太阳相对位置不同(黄经差),便会呈现出各种形状。农历的每月初一,月亮运行到地球与太阳之间,随后随着月亮的公转,月亮逐渐移出地球与太阳之间的区域,依次出现峨眉月、上弦月等月相,月亮凸出方向朝西;过了农历十五后,随着日、月位置逐渐靠近,月亮又会出现峨眉月、下弦月等月相,月亮凸出方向朝东。

【点拨:地球、月球、太阳三者之间的位置关系】

2.在日常生活中,你经常关注月相吗?

【点拨:结合自身实际情况回答即可】

若关注,则从夜间活动的影响,观月的传统文化,传统节日等入手;

若不关注,可以从月相出现时间分析,或从人类活动集中在白天方面分析。

贵州人造月亮

二、人造月亮

在天空中挂上镜子,让它在黑夜中反射太阳光为地面照明——这不知是多少人曾经有过的幻想。1999年2月4日,俄罗斯“进步M-40”货运飞船携带了一面反射镜进入太空,进行人造月亮试验。这个人造月亮直径达25米,总质量不到4千克。按照设计,发射的光束将以直径5—7千米的范围扫过所经区域的地面;夜色中,发射光的亮度10倍于月光,足以让人读书阅报。然而,由于反射镜在太空中打开时出现故障,这次人造月亮的试验以失败告终。

(一)人造月亮的试验

1.为什么人造月亮的亮度远比月亮强?

A.人造月亮实质上就是一种携带着大型空间反射镜的人造照明卫星,其所处的位置远比月球距离地面近; B.人造月亮的反射面光滑,对太阳光线的反射强度大,而月亮表面粗糙,其对太阳光线的反射强度小。 C.人造月亮可以通过人为调控反射角度,而月球的反射不会受人类控制。

点拨:可从反射面粗糙度差异、距离地球的远近、是否受人类影响等方面思考

在天空中挂上镜子,让它在黑夜中反射太阳光为地面照明——这不知是多少人曾经有过的幻想。1999年2月4日,俄罗斯“进步M-40”货运飞船携带了一面反射镜进入太空,进行人造月亮试验。这个人造月亮直径达25米,总质量不到4千克。按照设计,发射的光束将以直径5—7千米的范围扫过所经区域的地面;夜色中,发射光的亮度10倍于月光,足以让人读书阅报。然而,由于反射镜在太空中打开时出现故障,这次人造月亮的试验以失败告终。

人造月亮的试验

2.扩大人造月亮照亮地表范围的可能性有多大?

点拨:可从航空航天技术角度去思考

应该说可能性会越来越大,因为随着航天发射及宇宙空间探索技术的发展,其人造月亮照亮地表范围肯定会不断扩大。

在天空中挂上镜子,让它在黑夜中反射太阳光为地面照明——这不知是多少人曾经有过的幻想。1999年2月4日,俄罗斯“进步M-40”货运飞船携带了一面反射镜进入太空,进行人造月亮试验。这个人造月亮直径达25米,总质量不到4千克。按照设计,发射的光束将以直径5—7千米的范围扫过所经区域的地面;夜色中,发射光的亮度10倍于月光,足以让人读书阅报。然而,由于反射镜在太空中打开时出现故障,这次人造月亮的试验以失败告终。

人造月亮的试验

3.在河源的你需要人造月亮吗?为什么俄罗斯最早进行人造月亮的试验?

点拨:可以从纬度对太阳辐射的影响、昼夜长短的角度分析。

(1)不需要。河源纬度较低,1年之中昼比较长,夜比较短,光照充足,一般不需要人造月亮;

(2)A.俄罗斯纬度较高,在冬半年时,昼短夜长,极地地区还会出现极夜现象,漫漫长夜对俄罗斯人民的活动十分不利;B.有了人造月亮可以缓解这一问题;C.人造月亮可以增加高纬度地区的太阳辐射,对其环境可能带来一些好处。

月亮朦胧的光亮似乎对地球上的人类和生物活动不构成干扰,人造月亮的亮度远超月亮,几乎从提出人造月亮的想法开始,科学家反对的声音就从未停止。例如,生物学家担心它会改变某些区域的生物模式,天文学家则认为它可能会影响天文观测,很多学者更担心它对所经过地区人们身体和生活的影响。

(二)人造月亮的反对

1.讨论人造月亮对人类可能产生的不利影响。

影响某些区域的生物模式、影响天文观测、影响所经过地区人们的身体和生活。

2.除资料所提到的科学家的担心外,人造月亮还可能造成哪些不利影响?

影响人类的作息规律,扰乱生物钟,产生光污染,加剧气候变暖等。

问题探讨

权衡人造月亮的利弊,就“人类是否需要人造月亮”这一课题,提出自己的看法,给出充足的理由,并与同学讨论。

有利:

①延长农作物的光照时间,提高农作物的产量。

②有效提高太阳能发电站的发电量。

③夜间有人造月亮的光源,街道可能不再需要安装路灯,节省了大量电费开支。

不利:

①成本高。

②可能会改变地球某些区域的生物模式。

③可能会影响天文观测。

④可能会对所经过地区人们身体和生活产生影响。

课堂检测

1.晴朗的夜晚,在东方天空可见到的月相是( )

A.新月 残月 B.上弦月 下弦月

C.满月 下弦月 D.上弦月 蛾眉月

C

2.当朔日的时候,日、地、月三者的相互位置是( )

①日月在地球的两侧 ②日月在地球的同侧③日地在月球的同侧 ④日地在月球的两侧

A.①② B.②③ C.②④ D.③④

C

3.读“地、月运行轨道图”回答问题:

(1)图中实线是_________________轨道,点划线是____________________轨道,虚线是月球绕太阳公转的轨道。

(2)当月球位于轨道的A、C点时,日、地、月三者的位置关系怎样

(3 )当月球位于轨道的B、D点时,日、地、月三者的位置关系怎样

月球公转

地球公转

三者在同一直线上

月球、地球连线与太阳、地球连线垂直

课后作业

1.利用课余时间观测月相,进行拍照记录;

2.小组合作制作月相变化简易教具。

3.收集资料,了解更多关于人造月亮的内容,撰写研究报告。

同课章节目录

- 第一章 地球的运动

- 第一节 自转和公转

- 第二节 地球运动的地理意义

- 问题研究 人类是否需要人造月亮

- 第二章 地表形态的塑造

- 第一节 塑造地表形态的力量

- 第二节 构造地貌的形成

- 第三节 河流地貌的发育

- 问题研究 崇明岛的未来是什么样子

- 第三章 大气的运动

- 第一节 常见天气系统

- 第二节 气压带和风带

- 第三节 气压带和风带对气候的影响

- 问题研究 阿联酋”造山引雨“是否可行

- 第四章 水的运动

- 第一节 陆地水体及其相互关系

- 第二节 洋流

- 第三节 海—气相互作用

- 问题研究 能否利用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

- 第五章 自然环境的整体性与差异性

- 第一节 自然环境的整体性

- 第二节 自然环境的地域差异性

- 问题研究 如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪