5.3《人皆有不忍人之心》课件(共25张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 5.3《人皆有不忍人之心》课件(共25张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-15 19:07:31 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

懂教育后代的母亲

征战中的“和平使者”

理解他,追随他,成为他。

最早提出“教育”二字

性善论

如果孟子有群聊,最不想邀请的人是谁?

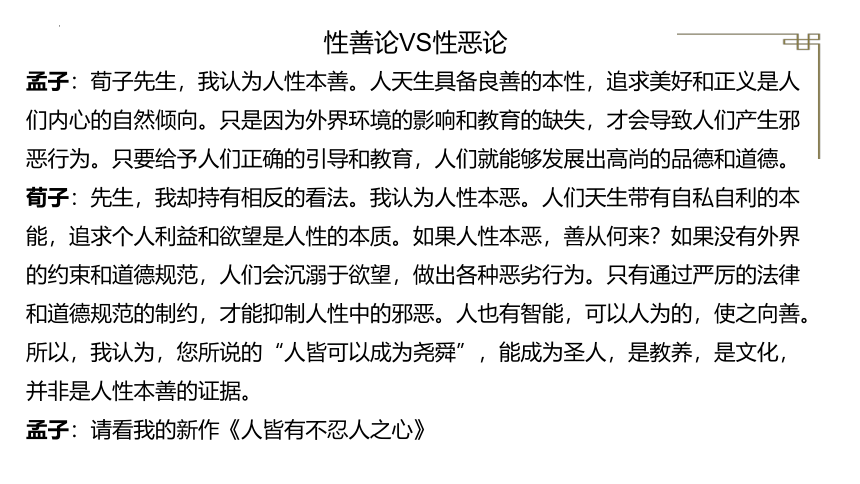

性善论VS性恶论

孟子:荀子先生,我认为人性本善。人天生具备良善的本性,追求美好和正义是人们内心的自然倾向。只是因为外界环境的影响和教育的缺失,才会导致人们产生邪恶行为。只要给予人们正确的引导和教育,人们就能够发展出高尚的品德和道德。

荀子:先生,我却持有相反的看法。我认为人性本恶。人们天生带有自私自利的本能,追求个人利益和欲望是人性的本质。如果人性本恶,善从何来?如果没有外界的约束和道德规范,人们会沉溺于欲望,做出各种恶劣行为。只有通过严厉的法律和道德规范的制约,才能抑制人性中的邪恶。人也有智能,可以人为的,使之向善。所以,我认为,您所说的“人皆可以成为尧舜”,能成为圣人,是教养,是文化,并非是人性本善的证据。

孟子:请看我的新作《人皆有不忍人之心》

人皆有不忍人之心

——一场跨越时空的辩论

人皆有不忍人之心

人并非皆有不仁人之心

赢得一场辩论赛的锦囊妙计:

寻找针对对方观点的漏洞和弱点,提供有力的反驳。

让我们从《人皆有不忍人之心》这篇文章中去寻找孟子观点的漏洞。

人皆有不忍人之心

《孟 子》

《孟子》共七篇,分别为《梁惠王》《公孙丑》《滕文公》《离娄》《万章》《告子》《尽心》。各篇又都分为上、下。作为一部语录体著作,它记录的是有关孟子重要思想的一些言论。到南宋时,朱熹把它与《礼记》中的《大学》《中庸》以及《论语》合称为“四书”。“四书”成为后世(如明、清两代)科举考试八股文的重要取材依据。

《孟子》富于雄辩,善用比喻和寓言。文学价值很高。

(二)《孟子》

《孟子》其书

《人皆有不忍人之心》选自《孟子·公孙丑上》

“不忍人之心”,指怜爱别人的心。

“忍人”,狠心对待别人。

“人皆有不忍人之心”是孟子的观点,即每个人都有怜爱别人的心。

文题解读

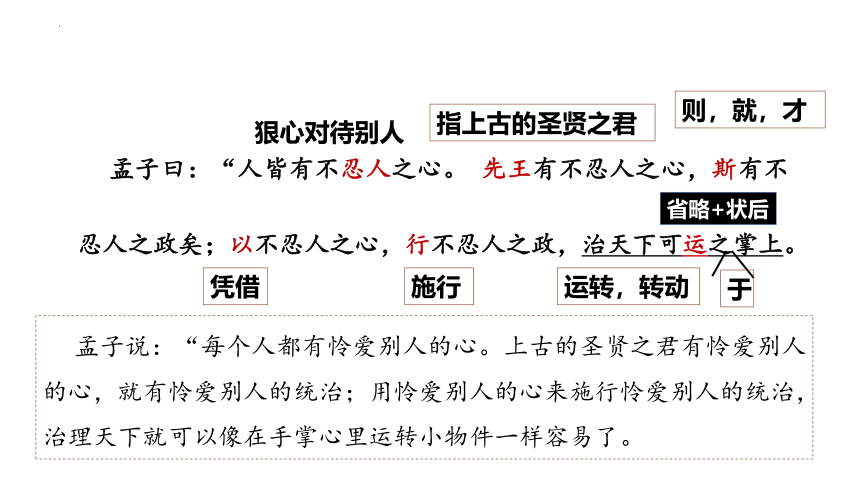

孟子曰:“人皆有不忍人之心。 先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣;以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。

指上古的圣贤之君

则,就,才

凭借

施行

运转,转动

孟子说:“每个人都有怜爱别人的心。上古的圣贤之君有怜爱别人的心,就有怜爱别人的统治;用怜爱别人的心来施行怜爱别人的统治,治理天下就可以像在手掌心里运转小物件一样容易了。

于

省略+状后

狠心对待别人

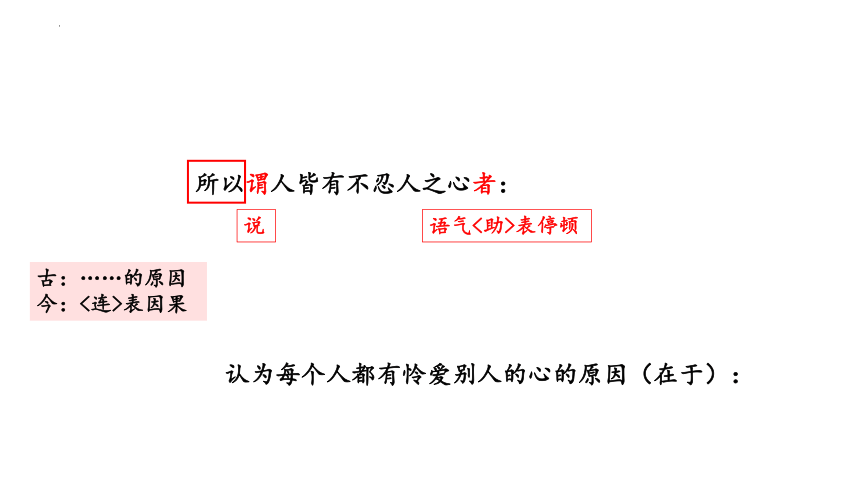

所以谓人皆有不忍人之心者:

语气<助>表停顿

古:……的原因

今:<连>表因果

说

认为每个人都有怜爱别人的心的原因(在于):

今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

突然

求取

厌恶

这样

状语后置句

今:假使,如果

状语后置

非……也,表否定判断,不是……

同乡

认为每个人都有怜爱别人的心的原因(在于):现在有人如果突然看见一个小孩将要掉到井里,都有惊骇恐惧,哀痛怜悯的心情;(这种心情的产生)不是用来和小孩的父母结交的,不是用来在乡邻朋友中博取声誉的,也不是厌恶这小孩子的哭声才这样。

惊骇,恐惧

哀痛,怜悯

表因果,因为

同“纳”,结交

由是观之,无恻隐之心,非人也;

无羞/恶之心,非人也;

无辞让之心,非人也;

无是非之心,非人也。

音节<助>

判断句:

……非……也

wù

谦逊推让

正确错误

由这看来,(一个人)没有同情之心,(简直)不是人;

没有对自身的不善感到羞耻,对他人的不善感到憎恶之心,(简直)不是人;

没有谦让推让之心,(简直)不是人;

没有是非之心,(简直)不是人。

对自身的不善感到羞耻

对他人的不善感到憎恶

恻隐之心,仁之端也。羞恶之心,义之端也。辞让之心,礼之端也。是非之心,智之端也。

萌芽,发端。

同情心是仁的发端;羞耻心是义的发端;

谦让心是礼的发端;是非心是智的发端。

人之有是四端也,犹其有四体也。

四肢

如同、好像

人有这四种发端,就像他有四肢一样(是自然而然的)。

有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

表转折

名作动,伤害

通“燃”

泉水涌出

如果

安定

侍奉

宾前

一切,所有

在自身

有了这四种发端却自己认为不行的人,是伤害自己的人;认为他的君主不行的人,是伤害他的君主的人。凡是有这四种发端的人,如果懂得全都加以推广且充实它们,就像刚刚开始燃烧的火(终必不可扑灭),刚刚开始流淌的泉水(终必汇为江河)。如果能够扩充它们,便足以安定天下,如果不能够扩充它们,就连侍奉父母都不行。

探究拓展

阅读

温故知新

一个标准论述段的构成

一个标准的议论段(麻雀虽小五脏俱),应该功能俱全,具体说来包括以下五个方面:

1.观点句(一般在段首提出,回应全文中心论点)

2.阐释句(紧跟观点句,对观点句进行解释,可有可无)

3.事例句(紧接阐释句,举事实论证,叙述选材角度准确)

4.分析句(结合选材,对事实进行切中的剖析)

5.总结句(联系实际,适当延伸,回应段首观点句)

文本探究

请同学们结合孟子的论辩精髓,按照一个标准论述段的要求深度剖析《人皆有不忍人之心》小组合作完成如下的表格。

议论段构成

观点句

事例句

分析句

总结句

文本相关内容

技巧总结(逻辑角度,论证方法等)

人皆有不忍人之心

事例一:先王有不忍人之心,治天下可运之掌上。

事例二:孺子入井,今人不忍。

开门见山,观点清晰,简明扼要

举例论证,由帝王到普通人,从特殊到一般。举例范围广,更有说服力,事例中反复强调关键词。

不忍人之心实为“四心”,是仁义礼智的四端

运用排比,分析“不忍人之心”的内涵,并与“仁义礼智”结合,更显深度

四端的作用和意义;

正反对比,假设论证,凸显四端的作用和意义。

论 证 思 路

提出论点

论证过程

人皆有不忍人之心

举例

排比

比喻

对比

孺子将入井

四心—四端

犹四体

若火、泉

足以保四海

不足事父母

可行不忍人之政

人皆有不忍人之心

应有“四端”

扩充“四端”

阅读

实战演练

孟子的论证有逻辑漏洞吗?

说法绝对

以偏概全

孤证难圆

强加因果

阅读

请问对方辩友,“人皆有不忍人之心”的说法是否过于绝对了呢?如果人皆有不忍人之心,为何历史上会出现暴君,如纳粹德国的希特勒。他发动了第二次世界大战,实施了种族灭绝政策,导致了数百万人的死亡。他的行为完全违背了不忍之心的原则,展现了极端的残忍和冷酷。另一个例子是一些犯罪分子,如连环杀手。他们对无辜的人进行残忍的谋杀,毫不顾忌他人的痛苦和生命。这些行为明显缺乏不忍之心,表现出极端的冷酷和无情。这些情况表明,并不是有人都具有不忍之心。一些人可能出于自身的欲望或疯狂而违背道德原则,展现出残忍和冷酷的一面。因此不能一概而论地说人皆有不忍人之心。如果人皆有不忍人之心,我们要道德法律、交通规则干什么?如果人皆有不忍人之心,个人修养、道德教化还有存在的必要吗?

人皆有不忍人之心

阅读

先王有不忍人之心,斯有不忍人之政;以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。

我反驳一下先生的观点:根据历史和现实的观察,一个人是否具备慈悲之心并不决定他能否有效地掌握政权。一个好的领导者应该具备明智的决策能力,要有长远的发展眼光,要能够平衡各种利益之间的矛盾,举一个例子,清朝的康熙皇帝被认为是一个有不忍人之心的统治者。他实行了一系列的政策,包括减轻农民的税负、加强教育、改善民生等,体现了他的仁爱之心。然而,这并没有使得他能够完全掌控天下。在他统治期间,仍然存在着社会不稳定、地方割据、民变起义等问题 这表明即使有不忍之心,也不能保证完全统治全国。巴拿马,另一个有不忍之心的统治者。他实施了一系括颁布法典、加强教育、建设基础设施等,这些措施体现了他对人民心怀仁义,尽管他在欧洲大陆上取得了一系列的军事胜利,但最终还是失败了。这些都说明,“不忍人之心”并不能保证完全掌控天下。

阅读

今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

证一个推断是否正确不应举符合的例子论证成立,而应寻找反例。一个孩子掉进井里大多数人会感到怵惕恻隐,假如快要掉进井里的是一个臭名昭著、大家厌恶至极、人人得而诛之的人物,那么又有多少人会产生同样强烈的恻隐之情呢?恐怕未必会有多少吧。所以“不忍人之心”有无,要从主客观两个角度看,要考虑对象、环境等诸多因素的。祥林嫂的苦难不能激发鲁镇上人的“不忍人之心”,所以“不忍人之心”是取决于社会环境。

阅读

年轻人,你的观点的确有道理,可是,唉,你不懂我啊!

先生,对不起,其实您的良苦用心我懂。您生逢乱世,所处的时代:世衰道微,邪说暴行有作,臣弑君者有之,子弑父者有之。王者之不作。争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城。在短兵相接,人命如草芥的时代,您鼓励人们发现并相信自己内心深处存在着善意的光辉,您苦口婆心地劝善人要更善,您声嘶力竭地呼唤恶人去向善,使天下太平。您的良苦用心,晚辈深知,让晚辈带您看看如今这盛世,如您所愿,我们每一个中国人将您播下的种子根植内心深处,根植在中国的每一寸土地……

读孔得仁,读孟得义,读老得智,读庄得慧,读墨得力行,读韩得冷眼,读荀得自强不息。先秦诸子,家家都要读。一有偏好,就会出问题。

——易中天

懂教育后代的母亲

征战中的“和平使者”

理解他,追随他,成为他。

最早提出“教育”二字

性善论

如果孟子有群聊,最不想邀请的人是谁?

性善论VS性恶论

孟子:荀子先生,我认为人性本善。人天生具备良善的本性,追求美好和正义是人们内心的自然倾向。只是因为外界环境的影响和教育的缺失,才会导致人们产生邪恶行为。只要给予人们正确的引导和教育,人们就能够发展出高尚的品德和道德。

荀子:先生,我却持有相反的看法。我认为人性本恶。人们天生带有自私自利的本能,追求个人利益和欲望是人性的本质。如果人性本恶,善从何来?如果没有外界的约束和道德规范,人们会沉溺于欲望,做出各种恶劣行为。只有通过严厉的法律和道德规范的制约,才能抑制人性中的邪恶。人也有智能,可以人为的,使之向善。所以,我认为,您所说的“人皆可以成为尧舜”,能成为圣人,是教养,是文化,并非是人性本善的证据。

孟子:请看我的新作《人皆有不忍人之心》

人皆有不忍人之心

——一场跨越时空的辩论

人皆有不忍人之心

人并非皆有不仁人之心

赢得一场辩论赛的锦囊妙计:

寻找针对对方观点的漏洞和弱点,提供有力的反驳。

让我们从《人皆有不忍人之心》这篇文章中去寻找孟子观点的漏洞。

人皆有不忍人之心

《孟 子》

《孟子》共七篇,分别为《梁惠王》《公孙丑》《滕文公》《离娄》《万章》《告子》《尽心》。各篇又都分为上、下。作为一部语录体著作,它记录的是有关孟子重要思想的一些言论。到南宋时,朱熹把它与《礼记》中的《大学》《中庸》以及《论语》合称为“四书”。“四书”成为后世(如明、清两代)科举考试八股文的重要取材依据。

《孟子》富于雄辩,善用比喻和寓言。文学价值很高。

(二)《孟子》

《孟子》其书

《人皆有不忍人之心》选自《孟子·公孙丑上》

“不忍人之心”,指怜爱别人的心。

“忍人”,狠心对待别人。

“人皆有不忍人之心”是孟子的观点,即每个人都有怜爱别人的心。

文题解读

孟子曰:“人皆有不忍人之心。 先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣;以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。

指上古的圣贤之君

则,就,才

凭借

施行

运转,转动

孟子说:“每个人都有怜爱别人的心。上古的圣贤之君有怜爱别人的心,就有怜爱别人的统治;用怜爱别人的心来施行怜爱别人的统治,治理天下就可以像在手掌心里运转小物件一样容易了。

于

省略+状后

狠心对待别人

所以谓人皆有不忍人之心者:

语气<助>表停顿

古:……的原因

今:<连>表因果

说

认为每个人都有怜爱别人的心的原因(在于):

今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

突然

求取

厌恶

这样

状语后置句

今:假使,如果

状语后置

非……也,表否定判断,不是……

同乡

认为每个人都有怜爱别人的心的原因(在于):现在有人如果突然看见一个小孩将要掉到井里,都有惊骇恐惧,哀痛怜悯的心情;(这种心情的产生)不是用来和小孩的父母结交的,不是用来在乡邻朋友中博取声誉的,也不是厌恶这小孩子的哭声才这样。

惊骇,恐惧

哀痛,怜悯

表因果,因为

同“纳”,结交

由是观之,无恻隐之心,非人也;

无羞/恶之心,非人也;

无辞让之心,非人也;

无是非之心,非人也。

音节<助>

判断句:

……非……也

wù

谦逊推让

正确错误

由这看来,(一个人)没有同情之心,(简直)不是人;

没有对自身的不善感到羞耻,对他人的不善感到憎恶之心,(简直)不是人;

没有谦让推让之心,(简直)不是人;

没有是非之心,(简直)不是人。

对自身的不善感到羞耻

对他人的不善感到憎恶

恻隐之心,仁之端也。羞恶之心,义之端也。辞让之心,礼之端也。是非之心,智之端也。

萌芽,发端。

同情心是仁的发端;羞耻心是义的发端;

谦让心是礼的发端;是非心是智的发端。

人之有是四端也,犹其有四体也。

四肢

如同、好像

人有这四种发端,就像他有四肢一样(是自然而然的)。

有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

表转折

名作动,伤害

通“燃”

泉水涌出

如果

安定

侍奉

宾前

一切,所有

在自身

有了这四种发端却自己认为不行的人,是伤害自己的人;认为他的君主不行的人,是伤害他的君主的人。凡是有这四种发端的人,如果懂得全都加以推广且充实它们,就像刚刚开始燃烧的火(终必不可扑灭),刚刚开始流淌的泉水(终必汇为江河)。如果能够扩充它们,便足以安定天下,如果不能够扩充它们,就连侍奉父母都不行。

探究拓展

阅读

温故知新

一个标准论述段的构成

一个标准的议论段(麻雀虽小五脏俱),应该功能俱全,具体说来包括以下五个方面:

1.观点句(一般在段首提出,回应全文中心论点)

2.阐释句(紧跟观点句,对观点句进行解释,可有可无)

3.事例句(紧接阐释句,举事实论证,叙述选材角度准确)

4.分析句(结合选材,对事实进行切中的剖析)

5.总结句(联系实际,适当延伸,回应段首观点句)

文本探究

请同学们结合孟子的论辩精髓,按照一个标准论述段的要求深度剖析《人皆有不忍人之心》小组合作完成如下的表格。

议论段构成

观点句

事例句

分析句

总结句

文本相关内容

技巧总结(逻辑角度,论证方法等)

人皆有不忍人之心

事例一:先王有不忍人之心,治天下可运之掌上。

事例二:孺子入井,今人不忍。

开门见山,观点清晰,简明扼要

举例论证,由帝王到普通人,从特殊到一般。举例范围广,更有说服力,事例中反复强调关键词。

不忍人之心实为“四心”,是仁义礼智的四端

运用排比,分析“不忍人之心”的内涵,并与“仁义礼智”结合,更显深度

四端的作用和意义;

正反对比,假设论证,凸显四端的作用和意义。

论 证 思 路

提出论点

论证过程

人皆有不忍人之心

举例

排比

比喻

对比

孺子将入井

四心—四端

犹四体

若火、泉

足以保四海

不足事父母

可行不忍人之政

人皆有不忍人之心

应有“四端”

扩充“四端”

阅读

实战演练

孟子的论证有逻辑漏洞吗?

说法绝对

以偏概全

孤证难圆

强加因果

阅读

请问对方辩友,“人皆有不忍人之心”的说法是否过于绝对了呢?如果人皆有不忍人之心,为何历史上会出现暴君,如纳粹德国的希特勒。他发动了第二次世界大战,实施了种族灭绝政策,导致了数百万人的死亡。他的行为完全违背了不忍之心的原则,展现了极端的残忍和冷酷。另一个例子是一些犯罪分子,如连环杀手。他们对无辜的人进行残忍的谋杀,毫不顾忌他人的痛苦和生命。这些行为明显缺乏不忍之心,表现出极端的冷酷和无情。这些情况表明,并不是有人都具有不忍之心。一些人可能出于自身的欲望或疯狂而违背道德原则,展现出残忍和冷酷的一面。因此不能一概而论地说人皆有不忍人之心。如果人皆有不忍人之心,我们要道德法律、交通规则干什么?如果人皆有不忍人之心,个人修养、道德教化还有存在的必要吗?

人皆有不忍人之心

阅读

先王有不忍人之心,斯有不忍人之政;以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。

我反驳一下先生的观点:根据历史和现实的观察,一个人是否具备慈悲之心并不决定他能否有效地掌握政权。一个好的领导者应该具备明智的决策能力,要有长远的发展眼光,要能够平衡各种利益之间的矛盾,举一个例子,清朝的康熙皇帝被认为是一个有不忍人之心的统治者。他实行了一系列的政策,包括减轻农民的税负、加强教育、改善民生等,体现了他的仁爱之心。然而,这并没有使得他能够完全掌控天下。在他统治期间,仍然存在着社会不稳定、地方割据、民变起义等问题 这表明即使有不忍之心,也不能保证完全统治全国。巴拿马,另一个有不忍之心的统治者。他实施了一系括颁布法典、加强教育、建设基础设施等,这些措施体现了他对人民心怀仁义,尽管他在欧洲大陆上取得了一系列的军事胜利,但最终还是失败了。这些都说明,“不忍人之心”并不能保证完全掌控天下。

阅读

今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

证一个推断是否正确不应举符合的例子论证成立,而应寻找反例。一个孩子掉进井里大多数人会感到怵惕恻隐,假如快要掉进井里的是一个臭名昭著、大家厌恶至极、人人得而诛之的人物,那么又有多少人会产生同样强烈的恻隐之情呢?恐怕未必会有多少吧。所以“不忍人之心”有无,要从主客观两个角度看,要考虑对象、环境等诸多因素的。祥林嫂的苦难不能激发鲁镇上人的“不忍人之心”,所以“不忍人之心”是取决于社会环境。

阅读

年轻人,你的观点的确有道理,可是,唉,你不懂我啊!

先生,对不起,其实您的良苦用心我懂。您生逢乱世,所处的时代:世衰道微,邪说暴行有作,臣弑君者有之,子弑父者有之。王者之不作。争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城。在短兵相接,人命如草芥的时代,您鼓励人们发现并相信自己内心深处存在着善意的光辉,您苦口婆心地劝善人要更善,您声嘶力竭地呼唤恶人去向善,使天下太平。您的良苦用心,晚辈深知,让晚辈带您看看如今这盛世,如您所愿,我们每一个中国人将您播下的种子根植内心深处,根植在中国的每一寸土地……

读孔得仁,读孟得义,读老得智,读庄得慧,读墨得力行,读韩得冷眼,读荀得自强不息。先秦诸子,家家都要读。一有偏好,就会出问题。

——易中天