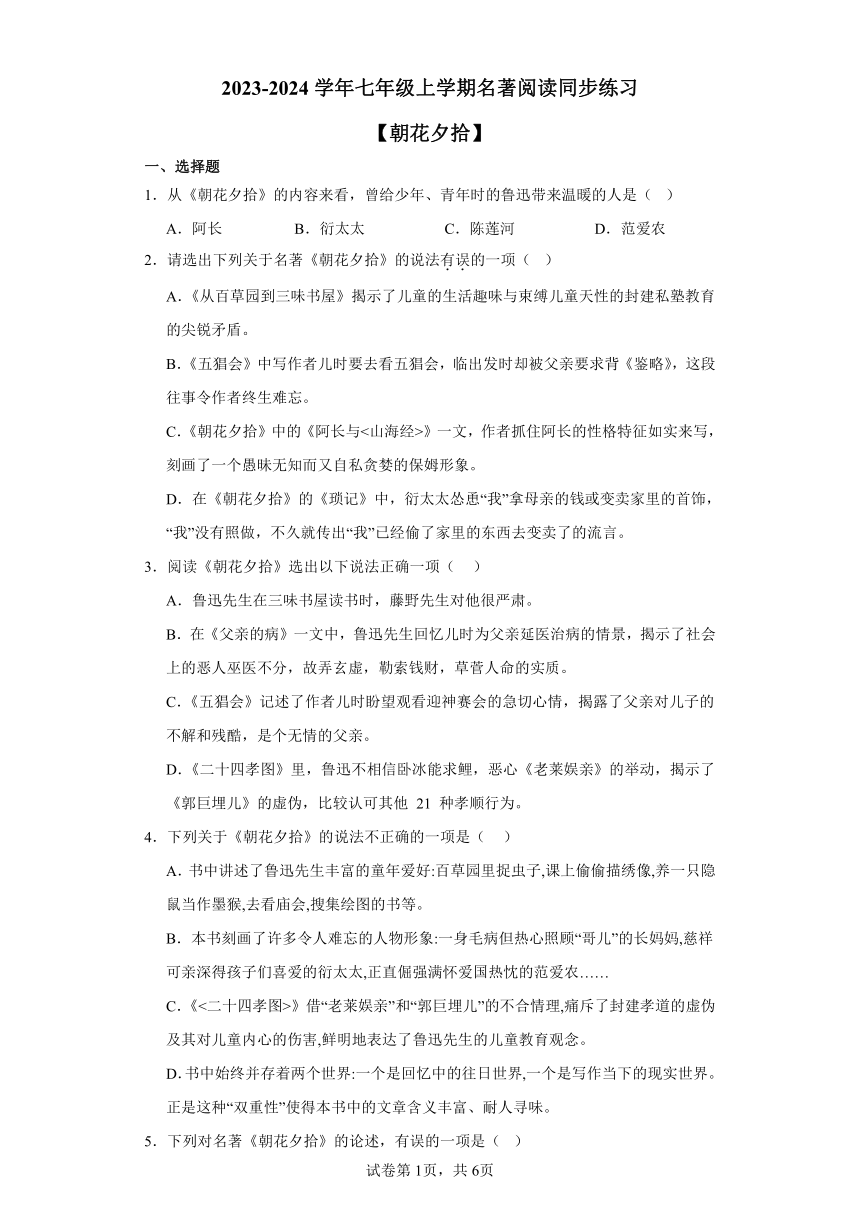

七年级上册第三单元 名著阅读 朝花夕拾同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 七年级上册第三单元 名著阅读 朝花夕拾同步练习(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 35.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-16 06:26:58 | ||

图片预览

文档简介

2023-2024学年七年级上学期名著阅读同步练习

【朝花夕拾】

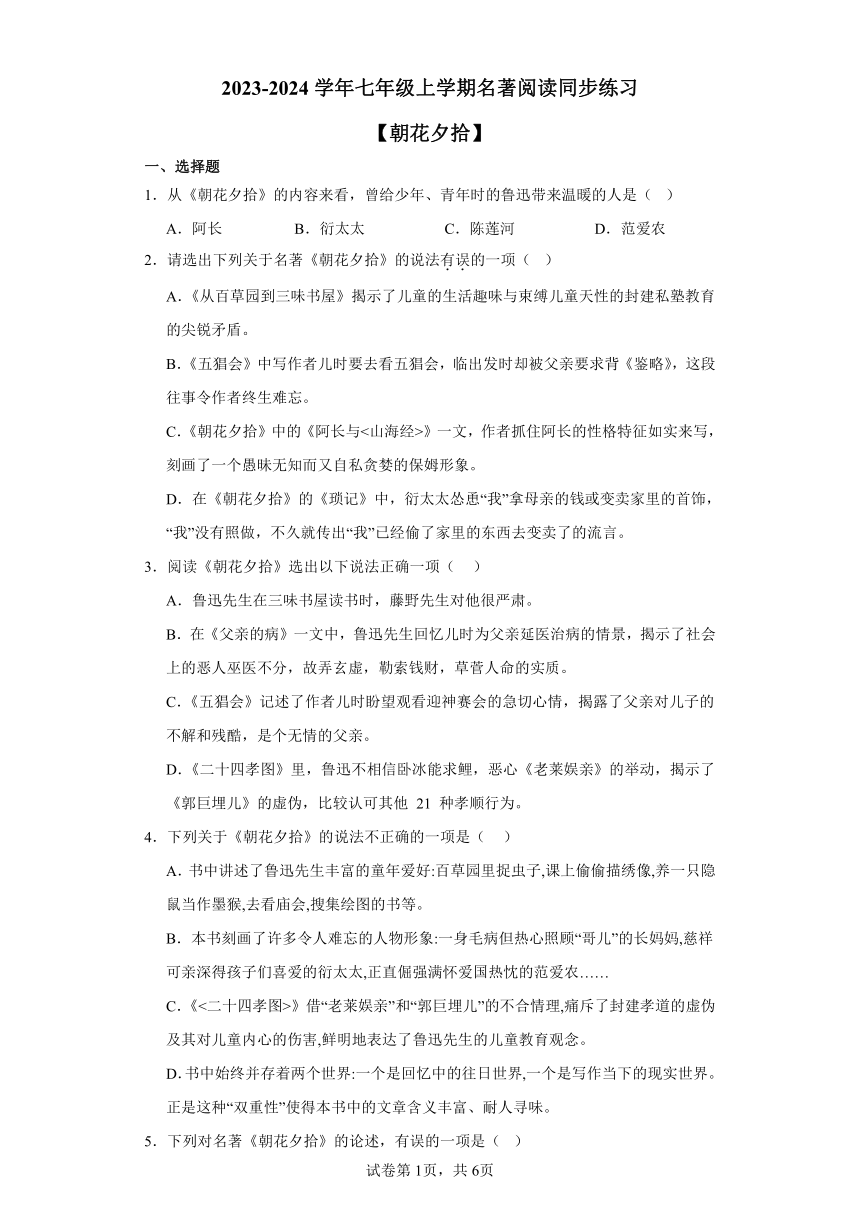

一、选择题

1.从《朝花夕拾》的内容来看,曾给少年、青年时的鲁迅带来温暖的人是( )

A.阿长 B.衍太太 C.陈莲河 D.范爱农

2.请选出下列关于名著《朝花夕拾》的说法有误的一项( )

A.《从百草园到三味书屋》揭示了儿童的生活趣味与束缚儿童天性的封建私塾教育的尖锐矛盾。

B.《五猖会》中写作者儿时要去看五猖会,临出发时却被父亲要求背《鉴略》,这段往事令作者终生难忘。

C.《朝花夕拾》中的《阿长与<山海经>》一文,作者抓住阿长的性格特征如实来写,刻画了一个愚昧无知而又自私贪婪的保姆形象。

D.在《朝花夕拾》的《琐记》中,衍太太怂恿“我”拿母亲的钱或变卖家里的首饰,“我”没有照做,不久就传出“我”已经偷了家里的东西去变卖了的流言。

3.阅读《朝花夕拾》选出以下说法正确一项( )

A.鲁迅先生在三味书屋读书时,藤野先生对他很严肃。

B.在《父亲的病》一文中,鲁迅先生回忆儿时为父亲延医治病的情景,揭示了社会上的恶人巫医不分,故弄玄虚,勒索钱财,草菅人命的实质。

C.《五猖会》记述了作者儿时盼望观看迎神赛会的急切心情,揭露了父亲对儿子的不解和残酷,是个无情的父亲。

D.《二十四孝图》里,鲁迅不相信卧冰能求鲤,恶心《老莱娱亲》的举动,揭示了《郭巨埋儿》的虚伪,比较认可其他 21 种孝顺行为。

4.下列关于《朝花夕拾》的说法不正确的一项是( )

A.书中讲述了鲁迅先生丰富的童年爱好:百草园里捉虫子,课上偷偷描绣像,养一只隐鼠当作墨猴,去看庙会,搜集绘图的书等。

B.本书刻画了许多令人难忘的人物形象:一身毛病但热心照顾“哥儿”的长妈妈,慈祥可亲深得孩子们喜爱的衍太太,正直倔强满怀爱国热忱的范爱农……

C.《<二十四孝图>》借“老莱娱亲”和“郭巨埋儿”的不合情理,痛斥了封建孝道的虚伪及其对儿童内心的伤害,鲜明地表达了鲁迅先生的儿童教育观念。

D.书中始终并存着两个世界:一个是回忆中的往日世界,一个是写作当下的现实世界。正是这种“双重性”使得本书中的文章含义丰富、耐人寻味。

5.下列对名著《朝花夕拾》的论述,有误的一项是( )

A.《二十四孝图》中,写“我”儿时就不喜欢“老莱娱亲”和“郭巨埋儿”的故事。

B.《琐记》中,衍太太对鲁迅说偷珠宝的事件后,她就到处散布流言。

C.“无常”这个“鬼而人,理而情”的形象受到民众的喜爱,主要原因是:公正的裁判是在阴间。

D.《朝花夕拾》中批判封建孝道观念的篇目是《无常》。

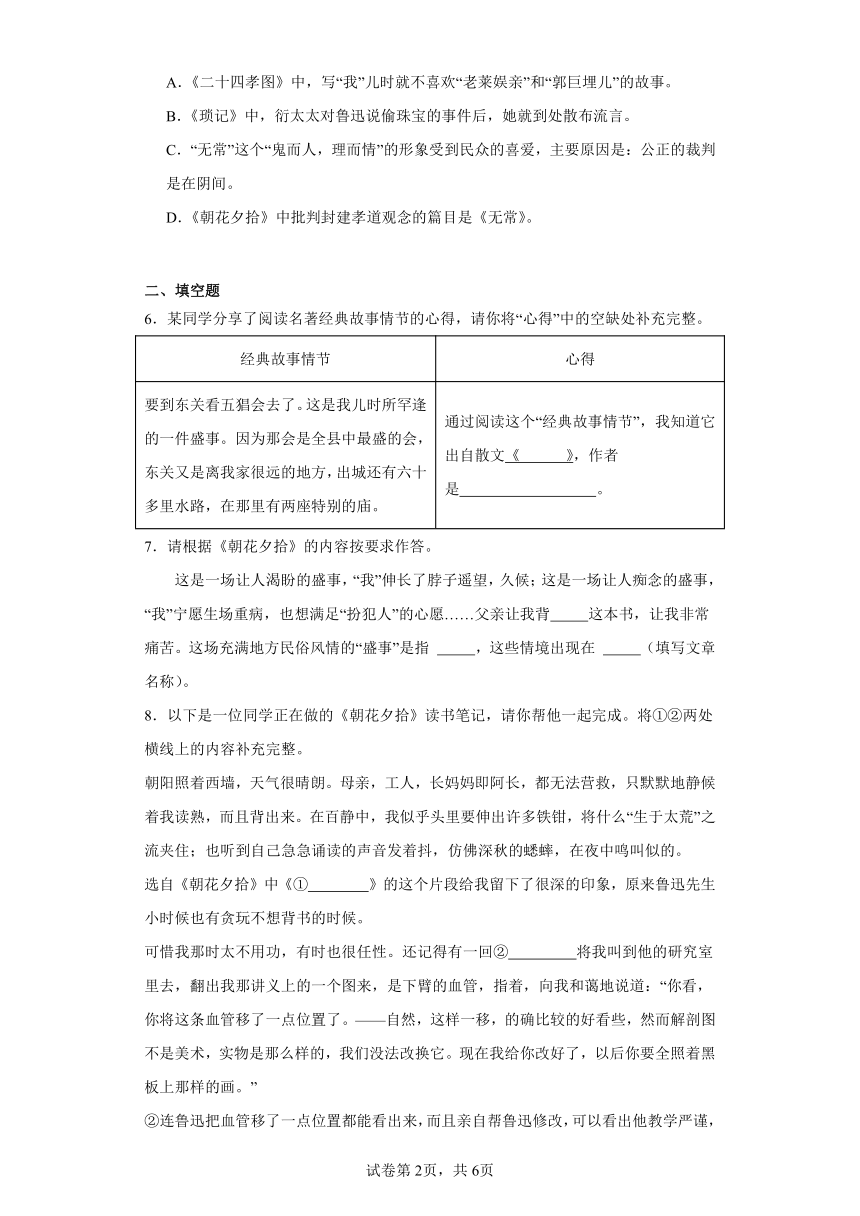

二、填空题

6.某同学分享了阅读名著经典故事情节的心得,请你将“心得”中的空缺处补充完整。

经典故事情节 心得

要到东关看五猖会去了。这是我儿时所罕逢的一件盛事。因为那会是全县中最盛的会,东关又是离我家很远的地方,出城还有六十多里水路,在那里有两座特别的庙。 通过阅读这个“经典故事情节”,我知道它出自散文《 》,作者是 。

7.请根据《朝花夕拾》的内容按要求作答。

这是一场让人渴盼的盛事,“我”伸长了脖子遥望,久候;这是一场让人痴念的盛事,“我”宁愿生场重病,也想满足“扮犯人”的心愿……父亲让我背 这本书,让我非常痛苦。这场充满地方民俗风情的“盛事”是指 ,这些情境出现在 (填写文章名称)。

8.以下是一位同学正在做的《朝花夕拾》读书笔记,请你帮他一起完成。将①②两处横线上的内容补充完整。

朝阳照着西墙,天气很晴朗。母亲,工人,长妈妈即阿长,都无法营救,只默默地静候着我读熟,而且背出来。在百静中,我似乎头里要伸出许多铁钳,将什么“生于太荒”之流夹住;也听到自己急急诵读的声音发着抖,仿佛深秋的蟋蟀,在夜中鸣叫似的。

选自《朝花夕拾》中《① 》的这个片段给我留下了很深的印象,原来鲁迅先生小时候也有贪玩不想背书的时候。

可惜我那时太不用功,有时也很任性。还记得有一回② 将我叫到他的研究室里去,翻出我那讲义上的一个图来,是下臂的血管,指着,向我和蔼地说道:“你看,你将这条血管移了一点位置了。——自然,这样一移,的确比较的好看些,然而解剖图不是美术,实物是那么样的,我们没法改换它。现在我给你改好了,以后你要全照着黑板上那样的画。”

②连鲁迅把血管移了一点位置都能看出来,而且亲自帮鲁迅修改,可以看出他教学严谨,又对学生热情关怀。难怪鲁迅先生这么尊敬他!

9.阅读语段,回答问题。

“哥儿,你牢牢记住!”她极其郑重地说。“明天是正月初一,清早一睁开眼睛,第一句话就得对我说:‘阿妈,恭喜恭喜!’记得么?你要记着,这是一年的运气的事情。不许说别的话!说过之后,还得吃一点福橘。”

文中的“她”是指 ,因给“我”买回 一事,她被儿时的鲁迅称赞“别人不肯做,或不能做的事,甚至“谋害隐鼠的怨恨,从此完全消失了”。

10.名著阅读填空题。

(1)《朝花夕拾》原名《 》,是鲁迅的回忆性散文集。

(2)《朝花夕拾》中的一篇文章《二十四孝图》中,里面的“我”认为《二十四孝图》(一本讲中国古代二十四个孝子故事的书)是宣扬 思想的著作。

(3)《五猖会》写的是一种 赛会。

(4)“这是个高大身材,长头发,眼球白多黑少的人,看人总像在渺视”。这段文字描写的是 。 (写一人名)

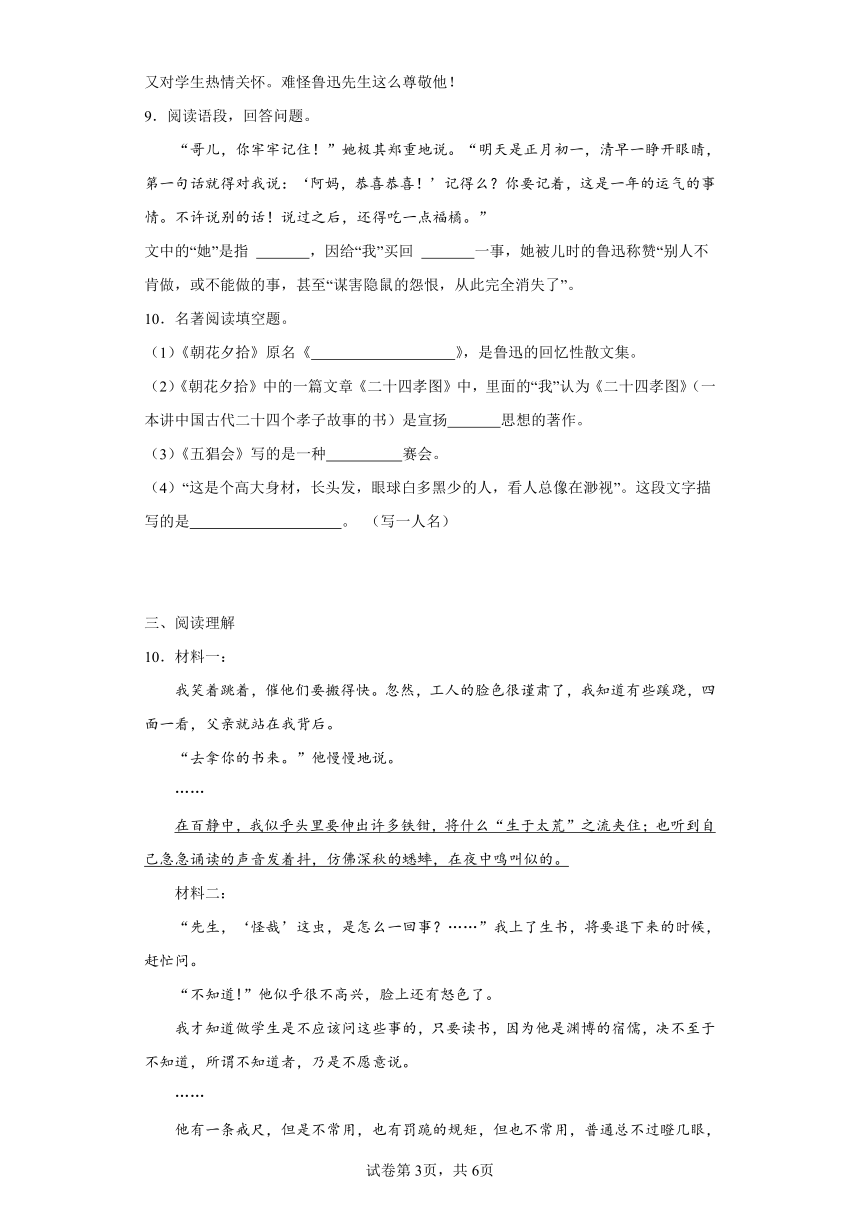

三、阅读理解

10.材料一:

我笑着跳着,催他们要搬得快。忽然,工人的脸色很谨肃了,我知道有些蹊跷,四面一看,父亲就站在我背后。

“去拿你的书来。”他慢慢地说。

……

在百静中,我似乎头里要伸出许多铁钳,将什么“生于太荒”之流夹住;也听到自己急急诵读的声音发着抖,仿佛深秋的蟋蟀,在夜中鸣叫似的。

材料二:

“先生,‘怪哉’这虫,是怎么一回事?……”我上了生书,将要退下来的时候,赶忙问。

“不知道!”他似乎很不高兴,脸上还有怒色了。

我才知道做学生是不应该问这些事的,只要读书,因为他是渊博的宿儒,决不至于不知道,所谓不知道者,乃是不愿意说。

……

他有一条戒尺,但是不常用,也有罚跪的规矩,但也不常用,普通总不过瞪几眼,大声道:“读书!”

材料三:

它的性情就和别的猛兽不同,凡捕食雀鼠总不肯一口咬死,定要尽情玩弄。放走,又捉住,直到玩厌了,这才吃下去,颇与人们幸灾乐祸慢慢地折磨弱者的坏脾气相同。”

(1)以上三则材料均出自 先生的散文集《 》,材料三选自其中的《 》一文。

(2)材料一中画横线句子的表达了“我”当时怎样的心情?请结合句子内容作简要分析。

(3)说一说材料二中的“先生”是谁?他是一个怎样的人?

(4)这部散文集里除了有对人和事的温馨回忆,还有理性的批判。请从以上三则材料中任选一则,指出作者批判的内容。

阅读下面的文字,完成下面小题。

藤野先生

鲁迅

①中国是弱国,所以中国人当然是低能儿。分数在六十分以上,便不是自己的能力了:也无怪他们疑惑。但我接着便有参观枪毙中国人的命运了。第二年添教霉菌学,细菌的形状是全用电影来显示的,一段落已完而还没有到下课的时候,便影几片时事的片子,自然都是日本战胜俄国的情形。但偏有中国人夹在里边:给俄国人做侦探,被日本军捕获,要枪毙了,围着看的也是一群中国人;在讲堂里的还有一个我。

②“万岁!”他们都拍掌欢呼起来。

③这种欢呼,是每看一片都有的,但在我,这一声却特别听得刺耳。此后回到中国来,我看见那些闲看枪毙犯人的人们,他们也何尝不酒醉似的喝采,——呜呼,无法可想!但在那时那地,我的意见却变化了。

④到第二学年的终结,我便去寻藤野先生,告诉他我将不学医学,并且离开这仙台。他的脸色仿佛有些悲哀,似乎想说话,但竟没有说。

⑤……

⑥他所改正的讲义,我曾经订成三厚本,收藏着的,将作为永久的纪念。不幸在7年前迁居的时候,中途毁坏了一口书箱,失去半箱书,恰巧这讲义也遗失在内了。责成运送局去找寻,寂无回信。只有他的照相至今还挂在我北京寓居的东墙上,书桌对面。每当夜间疲倦,正想偷懒时,仰面在灯光中瞥见他黑瘦的面貌,似乎正要说出抑扬顿挫的话来,便使我忽又良心发现,而且增加勇气了,于是点上一枝烟,再继续写些为“正人君子”之流所深恶痛疾的文字。

12.请你为选文拟一个小标题。(不超过10个字)

13.请品析选文第③段划线句子的表达效果。

14.结合语境解释选文第⑥段中加点词语的含义。

不幸七年前迁居的时候,中途毁坏了一口书箱,失去半箱书,恰巧这讲义也遗失在内了。

15.作者在文中说“但在那时那地,我的意见却变化了。”请结合原文谈谈变化的表层含义和深层含义。

试卷第2页,共5页

试卷第1页,共5页

参考答案:

1.A

【详解】本题考查名著人物。

阿长:阿长是鲁迅儿时的保姆,虽然有着种种毛病,但她真心关爱鲁迅,曾为鲁迅买来了《山海经》。她让鲁迅感觉到温暖。

衍太太:在《琐记》和《父亲的病》两篇文章中出现。她在鲁迅的父亲临死时,一直怂恿他喊父亲的名字,鼓励小孩子吃冰,打旋,怂恿鲁迅看春宫图,唆使鲁迅去偷母亲的首饰并散布谣言,总盼着邻家小孩干坏事。鲁迅对她充满了厌憎。

陈莲河:陈莲河是一个江湖骗子的人物形象。“陈莲河”出自文章《父亲的病》,作者用讽刺的笔调写了让早庸医误人,以两个“名医”的药引一个比一个独特,表现了某些中医的故作高深,通过他们的相继借故辞去,体现出父亲的病一步步恶化,通过家庭的变故表达了对名医们庸医误人、故弄玄虚、勒索钱财、草菅人命的深切的痛恨,在感叹中让人体会人生的伤悲。鲁迅对他充满了讽刺与批判。

范爱农:范爱农思想进步,学习勤奋,成绩优良,是绍兴府学堂的高材生,也是徐副办的得意门生之一。1912年,落水遇难。鲁迅对他充满了惋惜与怀念。

故选A。

2.C

【详解】本题考查名著识记。

C.有误,作者抓住阿长的性格特征如实来写,把一个淳朴善良,但在某些方面又颇为愚昧的农村妇女写活了。而不是“愚昧无知而又自私贪婪”;

故选C。

3.B

【详解】本题考查名著阅读理解。

A.“藤野先生”有误,应为“寿镜吾老先生”;

C.“揭露了父亲对儿子的不解和残酷”错误,《五猖会》记述儿时盼望观看迎神赛会的急切、兴奋的心情,和被父亲强迫背诵《鉴略》的扫兴而痛苦的感受。指出强制的封建教育对儿童天性的压制和摧残;

D.“比较认可其他21种孝顺行为”错误,《二十四孝图》着重分析了卧冰求鲤、老莱娱亲、郭巨埋儿等孝道故事,指斥这类封建孝道不顾儿童的性命,将“肉麻当作有趣”“诬蔑了古人,教坏了后人”;

故选B。

4.B

【详解】本题考查名著知识识记。

B.结合书中情节“父亲故去之后,我也还常到她家里去,不过已不是和孩子们玩耍了,却是和衍太太或她的男人谈闲天。我其实觉得还有许多东西要买,看的和吃的,只是没有钱。有一天谈到这里,她便说道,‘母亲的钱,你拿来用就是了,还不就是你的么?’我说母亲没有钱,她就说可以拿首饰去变卖;我说没有首饰,她却道,‘也许你没有留心。到大厨的抽屉里,角角落落去寻去,总可以寻出一点珠子这类东西……’”,“大约此后不到一月,就听到一种流言,说我已经偷了家里的东西去变卖了,这实在使我觉得有如掉在冷水里”等可以看出衍太太是一个心术不正,令人憎恶的人。并非选项所说“慈祥可亲、深得孩子们喜爱”;

故选B。

5.D

【详解】本题考查名著内容。

D.有误,《朝花夕拾》中批判封建孝道观念的篇目是《二十四孝图》,不是《无常》,《无常》是对打着“公理”、“正义”旗号的“正人君子”予以了辛辣的讽刺。

故选D。

6. 五猖会 鲁迅

【详解】本题考查名著内容识记。

从文段一所提供的信息,可以知道文段一出自鲁迅先生《朝花夕拾》中的《五猖会》。

《五猖会》是现代文学家鲁迅于1926年创作的一篇回忆性散文,此文匠心独运,开篇就为参加赛会蓄势,先写童年看赛会,然后写《陶庵梦忆》里的热闹赛会,接着写自己见过的比较隆盛的赛会,这些都在为写五猖会做铺垫。然而,接着转写父亲要求“我”背书,“我”失望、郁闷至极,最后终于背书成功,得以去看五猖会,而作者并没写五猖会的盛况;表达了作者强烈谴责封建强权教育对孩子天性的扼杀。

7. 《鉴略》 迎神赛会 《五猖会》

【详解】本题考查识记名著内容。

根据选段中提到的“盛事”“满足‘扮犯人’的心愿”可知选段出自《五猖会》,《五猖会》选自鲁迅的回忆性散文集《朝花夕拾》。选段中提到的“盛会”指的是五猖会,旧时南方乡村为五猖所作的迎神赛会活动。《五猖会》开篇就为参加赛会蓄势,先写童年看赛会,然后写《陶庵梦忆》里的热闹赛会,接着写自己见过的比较隆盛的赛会,这些都在为写五猖会做铺垫。然而,接着转写父亲要求“我”背《鉴略》,“我”失望、郁闷至极,最后终于背书成功,得以去看五猖会,而作者并没写五猖会的盛况;表达了作者强烈谴责封建强权教育对孩子天性的扼杀。

8. 五猖会 藤野先生

【详解】本题考查对名著内容的识记。

根据提示“原来鲁迅先生小时候也有贪玩不想背书的时候”可知,这篇文章是《朝花夕拾》中的《五猖会》,与之相关的事件是父亲要求“我”背诵《鉴略》,“我”失望、郁闷至极,最后终于背书成功,得以去看五猖会,也没了兴致。

根据提示“将我叫到他的研究室里去,翻出我那讲义上的一个图来,是下臂的血管,指着,向我和蔼地说道:‘你看,你将这条血管移了一点位置了……”可知,这篇文章是《朝花夕拾》中的《藤野先生》,写的是藤野先生纠正“我”的血管图。

9. 阿长 山海经

【详解】本题考查对名著常识的把握能力。根据材料中“哥儿”“阿妈”的称呼和“吃福橘”的情节,可知文段出自鲁迅回忆性散文集《朝花夕拾》中的《阿长与<山海经>》。文段中的“她”指的是“我”的保姆长妈妈,长妈妈用自己微薄的收入给“我”买回了渴望已久的带画的《山海经》,令“我”一生难忘,因此“我”也对长妈妈产生“新的敬意”。文章用深情的语言,表达了作者对这位劳动妇女的真诚的惦念以及对年幼无知的时光的深切怀念。

10. 旧事重提 封建孝道 迎神 范爱农

【详解】本题考查名著识记。

(1)《朝花夕拾》创作于1926年,是鲁迅所写的唯一一部回忆性的散文集,原名《旧事重提》,后由鲁迅改为《朝花夕拾》,一向得到极高的评价。“朝”表示早年时候,“夕”表示晚年时期,这个词的意思是早上的花晚上来捡,这里指鲁迅先生在晩年回忆童年时期、少年时期、青年时期的人和事。作者说,这些文章都是“从记忆中抄出来”的“回忆文”。本书为鲁迅一九二六年所作回忆散文的结集,共十篇。前五篇写于北京,后五篇写于厦门。

(2)《二十四孝图》是一本讲中国古代二十四个孝子故事的书,主要目的是为了宣扬封建孝道思想的著作。鲁迅从自己小时候阅读《二十四孝图》的感受入手,重点写了“老莱娱亲”和“郭巨埋儿”两个故事,写出自己在阅读这两个故事时所表现出的强烈反感,揭露封建孝道的虚伪和残酷。

(3)《五猖会》是现代文学家鲁迅于1926年创作的一篇回忆性散文,此文匠心独运,开篇就为参加迎神赛会蓄势,先写童年看赛会,然后写《陶庵梦忆》里的热闹赛会,接着写自己见过的比较隆盛的迎神赛会,这些都在为写五猖会做铺垫。然而,接着转写父亲要求“我”背书,“我”失望、郁闷之极,最后终于背书成功,得以去看五猖会,而作者并没写五猖会的盛况;表达了作者强烈谴责封建强权教育对孩子天性的扼杀。

(4)“这是一个高大身材,长头发,眼球白多黑少的人,看人总像在渺视”描写的是范爱农;在日本初见范爱农,鲁迅对他们随身携带绣花鞋以及互相让座等行为嗤之以鼻;范爱农的老师徐锡麟被杀,鲁迅主张发电报回国,范爱农强烈反对,鲁迅觉得他极其可恶;后回乡遇到范爱农,鲁迅与范爱农冰释前嫌,成为好友;共事一段时间后,鲁迅离开南京,范爱农学监的工作丢失,后溺水身亡,鲁迅内心悲凉,并作诗悼念他。

11.(1) 鲁迅 《朝花夕拾》 《狗·猫·鼠》

(2)运用比喻和夸张的修辞手法,“夹住”“发抖”等动词生动形象地表现了作者当时为了看会迫切想背出书却不能的无奈、痛苦、急切的心情。

(3)寿镜吾 方正、质朴、博学、严而不厉

(4)示例1:《五猖会》写父亲要求“我”背书,浇灭了“我”看迎神赛会的一腔热情,批判了封建传统教育对儿童天性的压制、摧残。

示例2:《从百草园到三味书屋》通过询问先生怪哉虫一事含蓄批判了传统私塾教育的刻板枯燥,对儿童心理的束缚。

示例3:《狗猫鼠》作者通过追忆童年饲养的隐鼠遭到猫的摧残的经历和感受,批判了施暴者的残忍,鞭笞了和猫有类似习性的一类人。

【详解】(1)本题考查文学常识。结合“去拿你的书来”“先生,‘怪哉’这虫,是怎么一回事 ……”“它的性情就和别的猛兽不同,凡捕食雀鼠总不肯一口咬死,定要尽情玩弄”可知,三则材料均出自《朝花夕拾》。《朝花夕拾》原名《旧事重提》,是现代文学家鲁迅的散文集,收录鲁迅于1926年创作的10篇回忆性散文,此文集作为“回忆的记事”,多侧面地反映了作者鲁迅青少年时期的生活,形象地反映了他的性格和志趣的形成经过。前七篇反映他童年时代在绍兴的家庭和私塾中的生活情景,后三篇叙述他从家乡到南京,又到日本留学,然后回国教书的经历;揭露了半封建半殖民地社会种种丑恶的不合理现象,同时反映了有抱负的青年知识分子在旧中国茫茫黑夜中,不畏艰险,寻找光明的困难历程,以及抒发了作者对往日亲友、师长的怀念之情。

《狗·猫·鼠》是现代文学家鲁迅于1926年创作的一篇散文。这篇散文首先回击了“现代评论派”对作者“仇猫”的诬蔑,揭露了他们卑劣的手段,然后作者说明自己“仇猫”的近因,刻画出“猫”的主要特征;再以童年的追叙,交代了“仇猫”的原因;最后批判“中庸之道”,指出它的实质是纵恶养奸;作者表面上讨厌猫,实际上却鞭挞了具有与猫类似习性的一类人,如当时社会上的一些“正人君子”、军阀统治者的帮凶。作者借追忆自己童年时救养的一只可爱的隐鼠,最终却惨遭杀害的往事,表达了对弱小者的同情和对施暴者的憎恨。

(2)本题考查赏析句子。“我似乎头里要伸出许多铁钳,将……夹住”是夸张的修辞手法,“也听到自己急急诵读的声音发着抖,仿佛深秋的蟋蟀,在夜中鸣叫似的”是比喻的修辞手法,“我笑着跳着,催他们要搬得快”写“我”想看五猖会的兴奋与迫切,可知,这时候父亲却要求“我”背书,“夹住”“发抖”等动词生动形象地表现了作者当时为了看会迫切想背出书却不能的无奈、痛苦、急切的心情。

(3)本题考查分析人物形象。结合“先生,‘怪哉’这虫,是怎么一回事 ……”可知,语段出自《从百草园到三味书屋》。“先生”是寿镜吾先生。文中提到,寿镜吾老先生是极方正、质朴、博学的人。结合“‘不知道!’他似乎很不高兴,脸上还有怒色了”可知,他是一个对待学生很严格的人。结合“他有一条戒尺,但是不常用,也有罚跪的规矩,但也不常用,普通总不过瞪几眼”可知,他严而不厉。

(4)本题考查探究能力。结合理性的批判分析:

《五猖会》一文中,结合“我笑着跳着,催他们要搬得快”“去拿你的书来”可知,去看赛会前,父亲强迫我背书,让我感到扫兴和痛苦,批判了封建传统教育对儿童天性的压制、摧残。

《从百草园到三味书屋》一文中,结合“先生,‘怪哉’这虫,是怎么一回事?……”“‘不知道!’他似乎很不高兴,脸上还有怒色了”可知,通过询问先生怪哉虫一事含蓄批判了传统私塾教育的刻板枯燥,对儿童心理的束缚。

《狗·猫·鼠》一文中,结合“这才吃下去,颇与人们幸灾乐祸慢慢地折磨弱者的坏脾气相同”可知,作者表面上讨厌猫,实际上却鞭挞了具有与猫类似习性的一类人,批判了施暴者的残忍,鞭笞了和猫有类似习性的一类人。

12.看电影事件及怀念先生

13.这是作者的心理描写。写出作者听到欢呼声时的痛苦,深感当时中国的国民精神麻木、不觉悟,引发了他要弃医从文,另寻救国之路。

14.“不幸”是十分伤心、不幸运的意思,这里写出了作者遗失藤野先生的讲义时的后悔惋惜和自责,表达了作者对藤野先生的怀念与尊敬。

15.“变化”表层是指弃医从文,深层是指“我”深感当时中国的国民精神麻木、毫不觉悟,认识到重要的是改变国民愚昧麻木的灵魂,所以要弃医从文,另寻救国之路。

【解析】2.考查拟写标题的能力。

结合第①段中“中国是弱国,所以中国人当然是低能儿。分数在六十分以上,便不是自己的能力了:也无怪他们疑惑。但我接着便有参观枪毙中国人的命运了。第二年添教霉菌学,细菌的形状是全用电影来显示的,一段落已完而还没有到下课的时候,便影几片时事的片子,自然都是日本战胜俄国的情形。但偏有中国人夹在里边:给俄国人做侦探,被日本军捕获,要枪毙了,围着看的也是一群中国人;在讲堂里的还有一个我”的内容可知,叙述了促使作者弃医从文的看电影事件;

结合第⑥段中“他所改正的讲义,我曾经订成三厚本,收藏着的,将作为永久的纪念。不幸在7年前迁居的时候,中途毁坏了一口书箱,失去半箱书,恰巧这讲义也遗失在内了。责成运送局去找寻,寂无回信。只有他的照相至今还挂在我北京寓居的东墙上,书桌对面”的内容可知,表达了作者对藤野先生的深切怀念之情;

据此可拟写为:看电影事件和怀念先生。

答案第6页,共6页

答案第1页,共6页

【朝花夕拾】

一、选择题

1.从《朝花夕拾》的内容来看,曾给少年、青年时的鲁迅带来温暖的人是( )

A.阿长 B.衍太太 C.陈莲河 D.范爱农

2.请选出下列关于名著《朝花夕拾》的说法有误的一项( )

A.《从百草园到三味书屋》揭示了儿童的生活趣味与束缚儿童天性的封建私塾教育的尖锐矛盾。

B.《五猖会》中写作者儿时要去看五猖会,临出发时却被父亲要求背《鉴略》,这段往事令作者终生难忘。

C.《朝花夕拾》中的《阿长与<山海经>》一文,作者抓住阿长的性格特征如实来写,刻画了一个愚昧无知而又自私贪婪的保姆形象。

D.在《朝花夕拾》的《琐记》中,衍太太怂恿“我”拿母亲的钱或变卖家里的首饰,“我”没有照做,不久就传出“我”已经偷了家里的东西去变卖了的流言。

3.阅读《朝花夕拾》选出以下说法正确一项( )

A.鲁迅先生在三味书屋读书时,藤野先生对他很严肃。

B.在《父亲的病》一文中,鲁迅先生回忆儿时为父亲延医治病的情景,揭示了社会上的恶人巫医不分,故弄玄虚,勒索钱财,草菅人命的实质。

C.《五猖会》记述了作者儿时盼望观看迎神赛会的急切心情,揭露了父亲对儿子的不解和残酷,是个无情的父亲。

D.《二十四孝图》里,鲁迅不相信卧冰能求鲤,恶心《老莱娱亲》的举动,揭示了《郭巨埋儿》的虚伪,比较认可其他 21 种孝顺行为。

4.下列关于《朝花夕拾》的说法不正确的一项是( )

A.书中讲述了鲁迅先生丰富的童年爱好:百草园里捉虫子,课上偷偷描绣像,养一只隐鼠当作墨猴,去看庙会,搜集绘图的书等。

B.本书刻画了许多令人难忘的人物形象:一身毛病但热心照顾“哥儿”的长妈妈,慈祥可亲深得孩子们喜爱的衍太太,正直倔强满怀爱国热忱的范爱农……

C.《<二十四孝图>》借“老莱娱亲”和“郭巨埋儿”的不合情理,痛斥了封建孝道的虚伪及其对儿童内心的伤害,鲜明地表达了鲁迅先生的儿童教育观念。

D.书中始终并存着两个世界:一个是回忆中的往日世界,一个是写作当下的现实世界。正是这种“双重性”使得本书中的文章含义丰富、耐人寻味。

5.下列对名著《朝花夕拾》的论述,有误的一项是( )

A.《二十四孝图》中,写“我”儿时就不喜欢“老莱娱亲”和“郭巨埋儿”的故事。

B.《琐记》中,衍太太对鲁迅说偷珠宝的事件后,她就到处散布流言。

C.“无常”这个“鬼而人,理而情”的形象受到民众的喜爱,主要原因是:公正的裁判是在阴间。

D.《朝花夕拾》中批判封建孝道观念的篇目是《无常》。

二、填空题

6.某同学分享了阅读名著经典故事情节的心得,请你将“心得”中的空缺处补充完整。

经典故事情节 心得

要到东关看五猖会去了。这是我儿时所罕逢的一件盛事。因为那会是全县中最盛的会,东关又是离我家很远的地方,出城还有六十多里水路,在那里有两座特别的庙。 通过阅读这个“经典故事情节”,我知道它出自散文《 》,作者是 。

7.请根据《朝花夕拾》的内容按要求作答。

这是一场让人渴盼的盛事,“我”伸长了脖子遥望,久候;这是一场让人痴念的盛事,“我”宁愿生场重病,也想满足“扮犯人”的心愿……父亲让我背 这本书,让我非常痛苦。这场充满地方民俗风情的“盛事”是指 ,这些情境出现在 (填写文章名称)。

8.以下是一位同学正在做的《朝花夕拾》读书笔记,请你帮他一起完成。将①②两处横线上的内容补充完整。

朝阳照着西墙,天气很晴朗。母亲,工人,长妈妈即阿长,都无法营救,只默默地静候着我读熟,而且背出来。在百静中,我似乎头里要伸出许多铁钳,将什么“生于太荒”之流夹住;也听到自己急急诵读的声音发着抖,仿佛深秋的蟋蟀,在夜中鸣叫似的。

选自《朝花夕拾》中《① 》的这个片段给我留下了很深的印象,原来鲁迅先生小时候也有贪玩不想背书的时候。

可惜我那时太不用功,有时也很任性。还记得有一回② 将我叫到他的研究室里去,翻出我那讲义上的一个图来,是下臂的血管,指着,向我和蔼地说道:“你看,你将这条血管移了一点位置了。——自然,这样一移,的确比较的好看些,然而解剖图不是美术,实物是那么样的,我们没法改换它。现在我给你改好了,以后你要全照着黑板上那样的画。”

②连鲁迅把血管移了一点位置都能看出来,而且亲自帮鲁迅修改,可以看出他教学严谨,又对学生热情关怀。难怪鲁迅先生这么尊敬他!

9.阅读语段,回答问题。

“哥儿,你牢牢记住!”她极其郑重地说。“明天是正月初一,清早一睁开眼睛,第一句话就得对我说:‘阿妈,恭喜恭喜!’记得么?你要记着,这是一年的运气的事情。不许说别的话!说过之后,还得吃一点福橘。”

文中的“她”是指 ,因给“我”买回 一事,她被儿时的鲁迅称赞“别人不肯做,或不能做的事,甚至“谋害隐鼠的怨恨,从此完全消失了”。

10.名著阅读填空题。

(1)《朝花夕拾》原名《 》,是鲁迅的回忆性散文集。

(2)《朝花夕拾》中的一篇文章《二十四孝图》中,里面的“我”认为《二十四孝图》(一本讲中国古代二十四个孝子故事的书)是宣扬 思想的著作。

(3)《五猖会》写的是一种 赛会。

(4)“这是个高大身材,长头发,眼球白多黑少的人,看人总像在渺视”。这段文字描写的是 。 (写一人名)

三、阅读理解

10.材料一:

我笑着跳着,催他们要搬得快。忽然,工人的脸色很谨肃了,我知道有些蹊跷,四面一看,父亲就站在我背后。

“去拿你的书来。”他慢慢地说。

……

在百静中,我似乎头里要伸出许多铁钳,将什么“生于太荒”之流夹住;也听到自己急急诵读的声音发着抖,仿佛深秋的蟋蟀,在夜中鸣叫似的。

材料二:

“先生,‘怪哉’这虫,是怎么一回事?……”我上了生书,将要退下来的时候,赶忙问。

“不知道!”他似乎很不高兴,脸上还有怒色了。

我才知道做学生是不应该问这些事的,只要读书,因为他是渊博的宿儒,决不至于不知道,所谓不知道者,乃是不愿意说。

……

他有一条戒尺,但是不常用,也有罚跪的规矩,但也不常用,普通总不过瞪几眼,大声道:“读书!”

材料三:

它的性情就和别的猛兽不同,凡捕食雀鼠总不肯一口咬死,定要尽情玩弄。放走,又捉住,直到玩厌了,这才吃下去,颇与人们幸灾乐祸慢慢地折磨弱者的坏脾气相同。”

(1)以上三则材料均出自 先生的散文集《 》,材料三选自其中的《 》一文。

(2)材料一中画横线句子的表达了“我”当时怎样的心情?请结合句子内容作简要分析。

(3)说一说材料二中的“先生”是谁?他是一个怎样的人?

(4)这部散文集里除了有对人和事的温馨回忆,还有理性的批判。请从以上三则材料中任选一则,指出作者批判的内容。

阅读下面的文字,完成下面小题。

藤野先生

鲁迅

①中国是弱国,所以中国人当然是低能儿。分数在六十分以上,便不是自己的能力了:也无怪他们疑惑。但我接着便有参观枪毙中国人的命运了。第二年添教霉菌学,细菌的形状是全用电影来显示的,一段落已完而还没有到下课的时候,便影几片时事的片子,自然都是日本战胜俄国的情形。但偏有中国人夹在里边:给俄国人做侦探,被日本军捕获,要枪毙了,围着看的也是一群中国人;在讲堂里的还有一个我。

②“万岁!”他们都拍掌欢呼起来。

③这种欢呼,是每看一片都有的,但在我,这一声却特别听得刺耳。此后回到中国来,我看见那些闲看枪毙犯人的人们,他们也何尝不酒醉似的喝采,——呜呼,无法可想!但在那时那地,我的意见却变化了。

④到第二学年的终结,我便去寻藤野先生,告诉他我将不学医学,并且离开这仙台。他的脸色仿佛有些悲哀,似乎想说话,但竟没有说。

⑤……

⑥他所改正的讲义,我曾经订成三厚本,收藏着的,将作为永久的纪念。不幸在7年前迁居的时候,中途毁坏了一口书箱,失去半箱书,恰巧这讲义也遗失在内了。责成运送局去找寻,寂无回信。只有他的照相至今还挂在我北京寓居的东墙上,书桌对面。每当夜间疲倦,正想偷懒时,仰面在灯光中瞥见他黑瘦的面貌,似乎正要说出抑扬顿挫的话来,便使我忽又良心发现,而且增加勇气了,于是点上一枝烟,再继续写些为“正人君子”之流所深恶痛疾的文字。

12.请你为选文拟一个小标题。(不超过10个字)

13.请品析选文第③段划线句子的表达效果。

14.结合语境解释选文第⑥段中加点词语的含义。

不幸七年前迁居的时候,中途毁坏了一口书箱,失去半箱书,恰巧这讲义也遗失在内了。

15.作者在文中说“但在那时那地,我的意见却变化了。”请结合原文谈谈变化的表层含义和深层含义。

试卷第2页,共5页

试卷第1页,共5页

参考答案:

1.A

【详解】本题考查名著人物。

阿长:阿长是鲁迅儿时的保姆,虽然有着种种毛病,但她真心关爱鲁迅,曾为鲁迅买来了《山海经》。她让鲁迅感觉到温暖。

衍太太:在《琐记》和《父亲的病》两篇文章中出现。她在鲁迅的父亲临死时,一直怂恿他喊父亲的名字,鼓励小孩子吃冰,打旋,怂恿鲁迅看春宫图,唆使鲁迅去偷母亲的首饰并散布谣言,总盼着邻家小孩干坏事。鲁迅对她充满了厌憎。

陈莲河:陈莲河是一个江湖骗子的人物形象。“陈莲河”出自文章《父亲的病》,作者用讽刺的笔调写了让早庸医误人,以两个“名医”的药引一个比一个独特,表现了某些中医的故作高深,通过他们的相继借故辞去,体现出父亲的病一步步恶化,通过家庭的变故表达了对名医们庸医误人、故弄玄虚、勒索钱财、草菅人命的深切的痛恨,在感叹中让人体会人生的伤悲。鲁迅对他充满了讽刺与批判。

范爱农:范爱农思想进步,学习勤奋,成绩优良,是绍兴府学堂的高材生,也是徐副办的得意门生之一。1912年,落水遇难。鲁迅对他充满了惋惜与怀念。

故选A。

2.C

【详解】本题考查名著识记。

C.有误,作者抓住阿长的性格特征如实来写,把一个淳朴善良,但在某些方面又颇为愚昧的农村妇女写活了。而不是“愚昧无知而又自私贪婪”;

故选C。

3.B

【详解】本题考查名著阅读理解。

A.“藤野先生”有误,应为“寿镜吾老先生”;

C.“揭露了父亲对儿子的不解和残酷”错误,《五猖会》记述儿时盼望观看迎神赛会的急切、兴奋的心情,和被父亲强迫背诵《鉴略》的扫兴而痛苦的感受。指出强制的封建教育对儿童天性的压制和摧残;

D.“比较认可其他21种孝顺行为”错误,《二十四孝图》着重分析了卧冰求鲤、老莱娱亲、郭巨埋儿等孝道故事,指斥这类封建孝道不顾儿童的性命,将“肉麻当作有趣”“诬蔑了古人,教坏了后人”;

故选B。

4.B

【详解】本题考查名著知识识记。

B.结合书中情节“父亲故去之后,我也还常到她家里去,不过已不是和孩子们玩耍了,却是和衍太太或她的男人谈闲天。我其实觉得还有许多东西要买,看的和吃的,只是没有钱。有一天谈到这里,她便说道,‘母亲的钱,你拿来用就是了,还不就是你的么?’我说母亲没有钱,她就说可以拿首饰去变卖;我说没有首饰,她却道,‘也许你没有留心。到大厨的抽屉里,角角落落去寻去,总可以寻出一点珠子这类东西……’”,“大约此后不到一月,就听到一种流言,说我已经偷了家里的东西去变卖了,这实在使我觉得有如掉在冷水里”等可以看出衍太太是一个心术不正,令人憎恶的人。并非选项所说“慈祥可亲、深得孩子们喜爱”;

故选B。

5.D

【详解】本题考查名著内容。

D.有误,《朝花夕拾》中批判封建孝道观念的篇目是《二十四孝图》,不是《无常》,《无常》是对打着“公理”、“正义”旗号的“正人君子”予以了辛辣的讽刺。

故选D。

6. 五猖会 鲁迅

【详解】本题考查名著内容识记。

从文段一所提供的信息,可以知道文段一出自鲁迅先生《朝花夕拾》中的《五猖会》。

《五猖会》是现代文学家鲁迅于1926年创作的一篇回忆性散文,此文匠心独运,开篇就为参加赛会蓄势,先写童年看赛会,然后写《陶庵梦忆》里的热闹赛会,接着写自己见过的比较隆盛的赛会,这些都在为写五猖会做铺垫。然而,接着转写父亲要求“我”背书,“我”失望、郁闷至极,最后终于背书成功,得以去看五猖会,而作者并没写五猖会的盛况;表达了作者强烈谴责封建强权教育对孩子天性的扼杀。

7. 《鉴略》 迎神赛会 《五猖会》

【详解】本题考查识记名著内容。

根据选段中提到的“盛事”“满足‘扮犯人’的心愿”可知选段出自《五猖会》,《五猖会》选自鲁迅的回忆性散文集《朝花夕拾》。选段中提到的“盛会”指的是五猖会,旧时南方乡村为五猖所作的迎神赛会活动。《五猖会》开篇就为参加赛会蓄势,先写童年看赛会,然后写《陶庵梦忆》里的热闹赛会,接着写自己见过的比较隆盛的赛会,这些都在为写五猖会做铺垫。然而,接着转写父亲要求“我”背《鉴略》,“我”失望、郁闷至极,最后终于背书成功,得以去看五猖会,而作者并没写五猖会的盛况;表达了作者强烈谴责封建强权教育对孩子天性的扼杀。

8. 五猖会 藤野先生

【详解】本题考查对名著内容的识记。

根据提示“原来鲁迅先生小时候也有贪玩不想背书的时候”可知,这篇文章是《朝花夕拾》中的《五猖会》,与之相关的事件是父亲要求“我”背诵《鉴略》,“我”失望、郁闷至极,最后终于背书成功,得以去看五猖会,也没了兴致。

根据提示“将我叫到他的研究室里去,翻出我那讲义上的一个图来,是下臂的血管,指着,向我和蔼地说道:‘你看,你将这条血管移了一点位置了……”可知,这篇文章是《朝花夕拾》中的《藤野先生》,写的是藤野先生纠正“我”的血管图。

9. 阿长 山海经

【详解】本题考查对名著常识的把握能力。根据材料中“哥儿”“阿妈”的称呼和“吃福橘”的情节,可知文段出自鲁迅回忆性散文集《朝花夕拾》中的《阿长与<山海经>》。文段中的“她”指的是“我”的保姆长妈妈,长妈妈用自己微薄的收入给“我”买回了渴望已久的带画的《山海经》,令“我”一生难忘,因此“我”也对长妈妈产生“新的敬意”。文章用深情的语言,表达了作者对这位劳动妇女的真诚的惦念以及对年幼无知的时光的深切怀念。

10. 旧事重提 封建孝道 迎神 范爱农

【详解】本题考查名著识记。

(1)《朝花夕拾》创作于1926年,是鲁迅所写的唯一一部回忆性的散文集,原名《旧事重提》,后由鲁迅改为《朝花夕拾》,一向得到极高的评价。“朝”表示早年时候,“夕”表示晚年时期,这个词的意思是早上的花晚上来捡,这里指鲁迅先生在晩年回忆童年时期、少年时期、青年时期的人和事。作者说,这些文章都是“从记忆中抄出来”的“回忆文”。本书为鲁迅一九二六年所作回忆散文的结集,共十篇。前五篇写于北京,后五篇写于厦门。

(2)《二十四孝图》是一本讲中国古代二十四个孝子故事的书,主要目的是为了宣扬封建孝道思想的著作。鲁迅从自己小时候阅读《二十四孝图》的感受入手,重点写了“老莱娱亲”和“郭巨埋儿”两个故事,写出自己在阅读这两个故事时所表现出的强烈反感,揭露封建孝道的虚伪和残酷。

(3)《五猖会》是现代文学家鲁迅于1926年创作的一篇回忆性散文,此文匠心独运,开篇就为参加迎神赛会蓄势,先写童年看赛会,然后写《陶庵梦忆》里的热闹赛会,接着写自己见过的比较隆盛的迎神赛会,这些都在为写五猖会做铺垫。然而,接着转写父亲要求“我”背书,“我”失望、郁闷之极,最后终于背书成功,得以去看五猖会,而作者并没写五猖会的盛况;表达了作者强烈谴责封建强权教育对孩子天性的扼杀。

(4)“这是一个高大身材,长头发,眼球白多黑少的人,看人总像在渺视”描写的是范爱农;在日本初见范爱农,鲁迅对他们随身携带绣花鞋以及互相让座等行为嗤之以鼻;范爱农的老师徐锡麟被杀,鲁迅主张发电报回国,范爱农强烈反对,鲁迅觉得他极其可恶;后回乡遇到范爱农,鲁迅与范爱农冰释前嫌,成为好友;共事一段时间后,鲁迅离开南京,范爱农学监的工作丢失,后溺水身亡,鲁迅内心悲凉,并作诗悼念他。

11.(1) 鲁迅 《朝花夕拾》 《狗·猫·鼠》

(2)运用比喻和夸张的修辞手法,“夹住”“发抖”等动词生动形象地表现了作者当时为了看会迫切想背出书却不能的无奈、痛苦、急切的心情。

(3)寿镜吾 方正、质朴、博学、严而不厉

(4)示例1:《五猖会》写父亲要求“我”背书,浇灭了“我”看迎神赛会的一腔热情,批判了封建传统教育对儿童天性的压制、摧残。

示例2:《从百草园到三味书屋》通过询问先生怪哉虫一事含蓄批判了传统私塾教育的刻板枯燥,对儿童心理的束缚。

示例3:《狗猫鼠》作者通过追忆童年饲养的隐鼠遭到猫的摧残的经历和感受,批判了施暴者的残忍,鞭笞了和猫有类似习性的一类人。

【详解】(1)本题考查文学常识。结合“去拿你的书来”“先生,‘怪哉’这虫,是怎么一回事 ……”“它的性情就和别的猛兽不同,凡捕食雀鼠总不肯一口咬死,定要尽情玩弄”可知,三则材料均出自《朝花夕拾》。《朝花夕拾》原名《旧事重提》,是现代文学家鲁迅的散文集,收录鲁迅于1926年创作的10篇回忆性散文,此文集作为“回忆的记事”,多侧面地反映了作者鲁迅青少年时期的生活,形象地反映了他的性格和志趣的形成经过。前七篇反映他童年时代在绍兴的家庭和私塾中的生活情景,后三篇叙述他从家乡到南京,又到日本留学,然后回国教书的经历;揭露了半封建半殖民地社会种种丑恶的不合理现象,同时反映了有抱负的青年知识分子在旧中国茫茫黑夜中,不畏艰险,寻找光明的困难历程,以及抒发了作者对往日亲友、师长的怀念之情。

《狗·猫·鼠》是现代文学家鲁迅于1926年创作的一篇散文。这篇散文首先回击了“现代评论派”对作者“仇猫”的诬蔑,揭露了他们卑劣的手段,然后作者说明自己“仇猫”的近因,刻画出“猫”的主要特征;再以童年的追叙,交代了“仇猫”的原因;最后批判“中庸之道”,指出它的实质是纵恶养奸;作者表面上讨厌猫,实际上却鞭挞了具有与猫类似习性的一类人,如当时社会上的一些“正人君子”、军阀统治者的帮凶。作者借追忆自己童年时救养的一只可爱的隐鼠,最终却惨遭杀害的往事,表达了对弱小者的同情和对施暴者的憎恨。

(2)本题考查赏析句子。“我似乎头里要伸出许多铁钳,将……夹住”是夸张的修辞手法,“也听到自己急急诵读的声音发着抖,仿佛深秋的蟋蟀,在夜中鸣叫似的”是比喻的修辞手法,“我笑着跳着,催他们要搬得快”写“我”想看五猖会的兴奋与迫切,可知,这时候父亲却要求“我”背书,“夹住”“发抖”等动词生动形象地表现了作者当时为了看会迫切想背出书却不能的无奈、痛苦、急切的心情。

(3)本题考查分析人物形象。结合“先生,‘怪哉’这虫,是怎么一回事 ……”可知,语段出自《从百草园到三味书屋》。“先生”是寿镜吾先生。文中提到,寿镜吾老先生是极方正、质朴、博学的人。结合“‘不知道!’他似乎很不高兴,脸上还有怒色了”可知,他是一个对待学生很严格的人。结合“他有一条戒尺,但是不常用,也有罚跪的规矩,但也不常用,普通总不过瞪几眼”可知,他严而不厉。

(4)本题考查探究能力。结合理性的批判分析:

《五猖会》一文中,结合“我笑着跳着,催他们要搬得快”“去拿你的书来”可知,去看赛会前,父亲强迫我背书,让我感到扫兴和痛苦,批判了封建传统教育对儿童天性的压制、摧残。

《从百草园到三味书屋》一文中,结合“先生,‘怪哉’这虫,是怎么一回事?……”“‘不知道!’他似乎很不高兴,脸上还有怒色了”可知,通过询问先生怪哉虫一事含蓄批判了传统私塾教育的刻板枯燥,对儿童心理的束缚。

《狗·猫·鼠》一文中,结合“这才吃下去,颇与人们幸灾乐祸慢慢地折磨弱者的坏脾气相同”可知,作者表面上讨厌猫,实际上却鞭挞了具有与猫类似习性的一类人,批判了施暴者的残忍,鞭笞了和猫有类似习性的一类人。

12.看电影事件及怀念先生

13.这是作者的心理描写。写出作者听到欢呼声时的痛苦,深感当时中国的国民精神麻木、不觉悟,引发了他要弃医从文,另寻救国之路。

14.“不幸”是十分伤心、不幸运的意思,这里写出了作者遗失藤野先生的讲义时的后悔惋惜和自责,表达了作者对藤野先生的怀念与尊敬。

15.“变化”表层是指弃医从文,深层是指“我”深感当时中国的国民精神麻木、毫不觉悟,认识到重要的是改变国民愚昧麻木的灵魂,所以要弃医从文,另寻救国之路。

【解析】2.考查拟写标题的能力。

结合第①段中“中国是弱国,所以中国人当然是低能儿。分数在六十分以上,便不是自己的能力了:也无怪他们疑惑。但我接着便有参观枪毙中国人的命运了。第二年添教霉菌学,细菌的形状是全用电影来显示的,一段落已完而还没有到下课的时候,便影几片时事的片子,自然都是日本战胜俄国的情形。但偏有中国人夹在里边:给俄国人做侦探,被日本军捕获,要枪毙了,围着看的也是一群中国人;在讲堂里的还有一个我”的内容可知,叙述了促使作者弃医从文的看电影事件;

结合第⑥段中“他所改正的讲义,我曾经订成三厚本,收藏着的,将作为永久的纪念。不幸在7年前迁居的时候,中途毁坏了一口书箱,失去半箱书,恰巧这讲义也遗失在内了。责成运送局去找寻,寂无回信。只有他的照相至今还挂在我北京寓居的东墙上,书桌对面”的内容可知,表达了作者对藤野先生的深切怀念之情;

据此可拟写为:看电影事件和怀念先生。

答案第6页,共6页

答案第1页,共6页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首