统编版语文必修上册 第三单元_8.3琵琶行并序课件(共18张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版语文必修上册 第三单元_8.3琵琶行并序课件(共18张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 147.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-16 11:28:57 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

《琵琶行 并序》第二课时

相遇之缘

世间许多美好都是从遇见开始的。白居易遇见了琵琶女,于是有了《琵琶行》。遭贬的诗人在听到琵琶女的弹奏后,产生了心理共鸣,这共鸣化作了一句千古传唱的“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”。

赏析相遇共鸣之音

诗人为什么会发出“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识?”的哀叹?如何理解“同是”“天涯”“沦落”人?我们联系课文三四两段,思考诗人与琵琶女身世有哪些相同的地方呢?

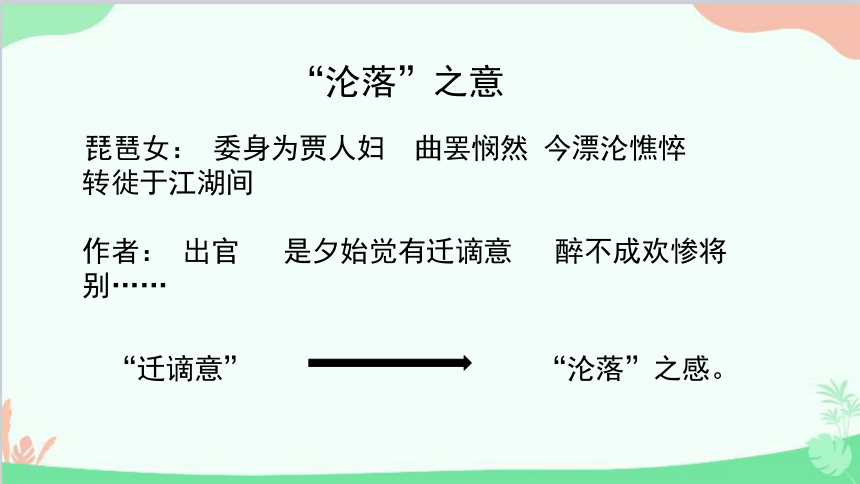

“沦落”之意

“沦落”:“被驱逐流落;陷入不良的境地”。

文章哪些语句表现了“沦落”?

“沦落”之意

琵琶女: 委身为贾人妇 曲罢悯然 今漂沦憔悴 转徙于江湖间

作者: 出官 是夕始觉有迁谪意 醉不成欢惨将别……

“迁谪意” “沦落”之感。

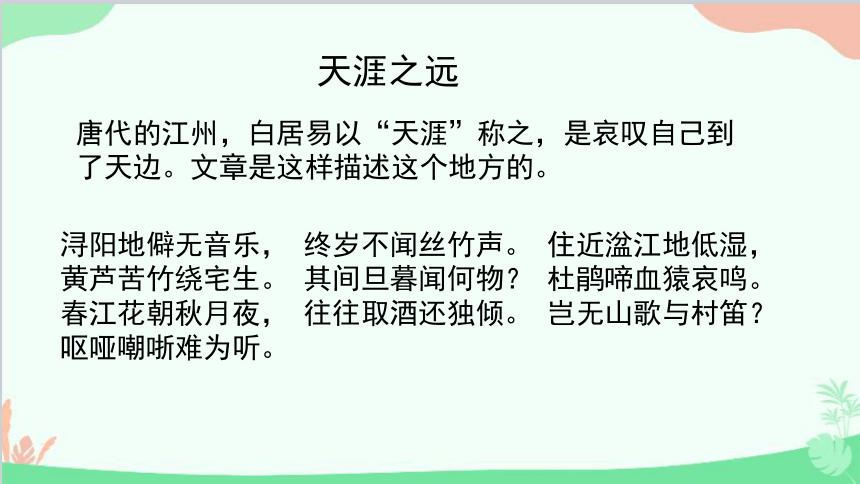

天涯之远

唐代的江州,白居易以“天涯”称之,是哀叹自己到了天边。文章是这样描述这个地方的。

浔阳地僻无音乐, 终岁不闻丝竹声。 住近湓江地低湿, 黄芦苦竹绕宅生。 其间旦暮闻何物? 杜鹃啼血猿哀鸣。 春江花朝秋月夜, 往往取酒还独倾。 岂无山歌与村笛? 呕哑嘲哳难为听。

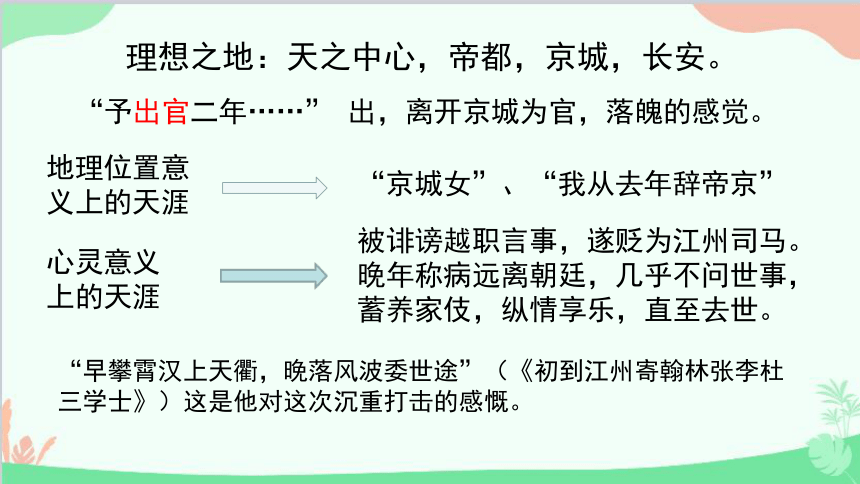

理想之地:天之中心,帝都,京城,长安。

“予出官二年……” 出,离开京城为官,落魄的感觉。

地理位置意义上的天涯

心灵意义上的天涯

“京城女”、“我从去年辞帝京”

被诽谤越职言事,遂贬为江州司马。晚年称病远离朝廷,几乎不问世事,蓄养家伎,纵情享乐,直至去世。

“早攀霄汉上天衢,晚落风波委世途”(《初到江州寄翰林张李杜三学士》)这是他对这次沉重打击的感慨。

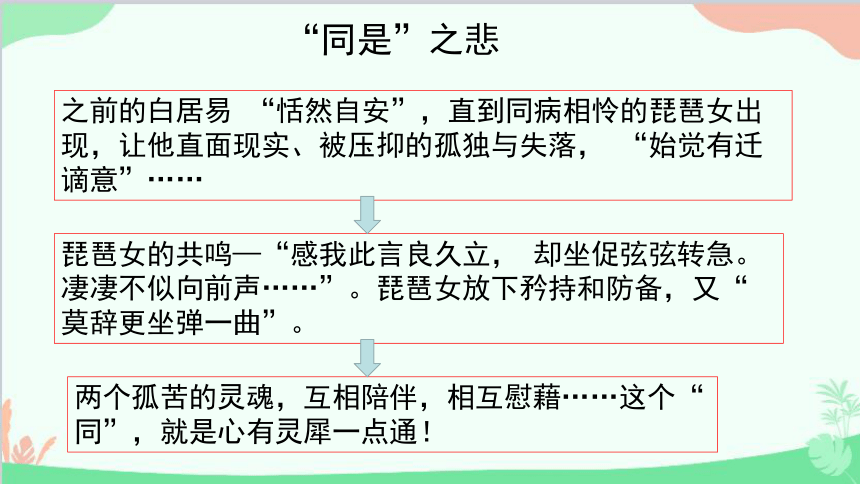

“同是”之悲

之前的白居易 “恬然自安”,直到同病相怜的琵琶女出现,让他直面现实、被压抑的孤独与失落, “始觉有迁谪意”……

琵琶女的共鸣—“感我此言良久立, 却坐促弦弦转急。凄凄不似向前声……”。琵琶女放下矜持和防备,又“莫辞更坐弹一曲”。

两个孤苦的灵魂,互相陪伴,相互慰藉……这个“同”,就是心有灵犀一点通!

比对第二段描写乐曲的内容和第三段琵琶女自述身世的内容,思考不同风格的琵琶说尽琵琶女的哪些“无限事”?

人生前期

人生后期

艳压群芳

艺压京城

人妒人捧

年年欢笑

年老色衰

门前冷落

委身商人

独守空船

京城名角

商妇

乐

怨

封建时代一个被侮辱、被损害的弱女子的代表。

(对比)

“同”的广泛意义

“满座重闻皆掩泣”,在座的朋友们听了,怎么都哭了?

前文伏笔:“曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。”之前听了琵琶曲,都默不作声,或许各怀心思,都有一种心情。

“同”的人文意义

“满座”友人在场,白居易作为官宦子弟,朝廷之臣,他能和一个地位低下的年长琵琶女,说出“同是天涯沦落人”,这本身就是对女性的尊重,对人的尊重,有着平等看待任何人的视角。充满了悲悯的人文情怀。

(琵琶女)

流落浔阳

名满京都的艺人

因年长色衰而嫁商人

(白居易)

被贬江州

才华横溢的诗人

因直言进谏而遭贬谪

相同的幽愁暗恨

同是天涯沦落人,相逢何必曾相识。

“同”一字见高下,见胸怀,见境界。

“感人心者莫先乎情”,白居易《与元九书》。

尼采说:“一切文学,余爱以血书者。”综观《琵琶行》,字字是泪,字字含情。

1.刘鹗《老残游记·明湖居听书》写白妞唱歌:

“王小玉便启朱唇,发皓齿。声音初不甚大,只觉入耳有说不出来的妙境:五脏六腑里,像熨斗熨过,无一处不伏贴;三万六千个毛孔,像吃了人参果,无一个毛孔不畅快。”

名家描写声音片段欣赏

2.金庸《笑傲江湖》对任盈盈箫声的描写:

渐渐低音中偶有珠玉跳跃,清脆短促,此伏彼起,繁音渐增,先如鸣泉飞溅,继而如群卉争艳,花团锦簇,更夹着间关鸟语,彼鸣我和……箫声停顿良久,众人这才如梦初醒。

作业:

1.背诵全诗。

2.阅读下面这首描写琴声的诗歌,就其内容情感和表现手法写一段200字以上的赏析性文字。

听颖师弹琴 韩 愈

昵昵(nì)儿女语,恩怨相尔汝。划然变轩昂,勇士赴敌场。浮云柳絮无根蒂,天地阔远随飞扬。喧啾百鸟群,忽见孤凤凰。跻攀分寸不可上,失势一落千丈强。嗟余有两耳,未省听丝篁。自闻颖师弹,起坐在一旁。推手遽止之,湿衣泪滂滂。颖乎尔诚能,无以冰炭置我肠!

1.探讨下面这两首诗作者用了哪些手法来描摹音乐?这些手法有何好处?

听邻家吹笙 郎士元

凤吹声如隔彩霞,

不知墙外是谁家。

重门深锁无寻处,

疑有碧桃千树花。

李凭箜篌引

李贺

吴丝蜀桐张高秋,空山凝云颓不流。

江娥啼竹素女愁,李凭中国弹箜篌。

昆山玉碎凤凰叫,芙蓉泣露香兰笑。

十二门前融冷光,二十三丝动紫皇。

女娲炼石补天处,石破天惊逗秋雨。

梦入神山教神妪,老鱼跳波瘦蛟舞。

吴质不眠倚桂树,露脚斜飞湿寒兔。

1.这两首诗作者用了哪些手法来描摹音乐?这些手法有何好处?

《李凭箜篌引》

昆山玉碎凤凰叫,芙蓉泣露香兰笑。十二门前融冷光,二十三丝动紫皇。

第一句用比喻:以声写声法,展示乐声的清脆和嘹亮;第二句用以形写声法,展现乐声圆润和曲调欢快;第三、四句用侧面烘托法,写其场面热烈和乐声的美妙。

听邻家吹笙

“疑有碧桃千树花”,以花为意象描写音乐,写诗人寻访不得之后的想象:与首句呼应,仍然从奏乐环境着笔;通过花的繁盛烂漫,写出乐声的明丽、热烈、欢快;一个“疑”字,写出了似真似幻的感觉;以视觉意象写听觉感受(通感),别具一格。

2.比较阅读,阅读白居易的《琵琶行》与李白的《听蜀僧浚弹琴》,两首诗中都有对音乐的描写,却又有着各自的魅力,试从对音乐的描写和对演奏者技艺高超的表现手法两个角度分析两者的异同。

听蜀僧浚弹琴

李 白

蜀僧抱绿绮,西下峨眉峰。为我一挥手,如听万壑松。

客心洗流水,馀响入霜钟。不觉碧山暮,秋云暗几重。

明确:(1)对音乐的描写:都用了比喻。不同的是,白居易用了七个比喻,以声喻乐,如:急雨、私语、大珠小珠落玉盘,化抽象之声为具体形象,将演奏的全过程细腻真切地展现在读者面前。李白则只用了一个比喻“如听万壑松”来描摹琴声,这里用大自然宏伟的音响比喻琴声,写出了音乐声音的宏伟、浩荡和锵锵悦耳,也没有像白居易那样将整个过程写出来。

(2)对演奏者技艺高超的表现手法:都用了反衬手法称赞演奏者技艺的高超。如《琵琶行》中的“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”,《听蜀僧浚弹琴》中的“不觉碧山暮,秋云暗几重”。所不同的是,在结构安排上,白居易是先通过侧面描写烘托出琵琶女娴熟的技艺,然后才写自己的感受;而李白是先写自己的感受,再写蜀僧造诣之高深。

谢谢大家!

《琵琶行 并序》第二课时

相遇之缘

世间许多美好都是从遇见开始的。白居易遇见了琵琶女,于是有了《琵琶行》。遭贬的诗人在听到琵琶女的弹奏后,产生了心理共鸣,这共鸣化作了一句千古传唱的“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”。

赏析相遇共鸣之音

诗人为什么会发出“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识?”的哀叹?如何理解“同是”“天涯”“沦落”人?我们联系课文三四两段,思考诗人与琵琶女身世有哪些相同的地方呢?

“沦落”之意

“沦落”:“被驱逐流落;陷入不良的境地”。

文章哪些语句表现了“沦落”?

“沦落”之意

琵琶女: 委身为贾人妇 曲罢悯然 今漂沦憔悴 转徙于江湖间

作者: 出官 是夕始觉有迁谪意 醉不成欢惨将别……

“迁谪意” “沦落”之感。

天涯之远

唐代的江州,白居易以“天涯”称之,是哀叹自己到了天边。文章是这样描述这个地方的。

浔阳地僻无音乐, 终岁不闻丝竹声。 住近湓江地低湿, 黄芦苦竹绕宅生。 其间旦暮闻何物? 杜鹃啼血猿哀鸣。 春江花朝秋月夜, 往往取酒还独倾。 岂无山歌与村笛? 呕哑嘲哳难为听。

理想之地:天之中心,帝都,京城,长安。

“予出官二年……” 出,离开京城为官,落魄的感觉。

地理位置意义上的天涯

心灵意义上的天涯

“京城女”、“我从去年辞帝京”

被诽谤越职言事,遂贬为江州司马。晚年称病远离朝廷,几乎不问世事,蓄养家伎,纵情享乐,直至去世。

“早攀霄汉上天衢,晚落风波委世途”(《初到江州寄翰林张李杜三学士》)这是他对这次沉重打击的感慨。

“同是”之悲

之前的白居易 “恬然自安”,直到同病相怜的琵琶女出现,让他直面现实、被压抑的孤独与失落, “始觉有迁谪意”……

琵琶女的共鸣—“感我此言良久立, 却坐促弦弦转急。凄凄不似向前声……”。琵琶女放下矜持和防备,又“莫辞更坐弹一曲”。

两个孤苦的灵魂,互相陪伴,相互慰藉……这个“同”,就是心有灵犀一点通!

比对第二段描写乐曲的内容和第三段琵琶女自述身世的内容,思考不同风格的琵琶说尽琵琶女的哪些“无限事”?

人生前期

人生后期

艳压群芳

艺压京城

人妒人捧

年年欢笑

年老色衰

门前冷落

委身商人

独守空船

京城名角

商妇

乐

怨

封建时代一个被侮辱、被损害的弱女子的代表。

(对比)

“同”的广泛意义

“满座重闻皆掩泣”,在座的朋友们听了,怎么都哭了?

前文伏笔:“曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。”之前听了琵琶曲,都默不作声,或许各怀心思,都有一种心情。

“同”的人文意义

“满座”友人在场,白居易作为官宦子弟,朝廷之臣,他能和一个地位低下的年长琵琶女,说出“同是天涯沦落人”,这本身就是对女性的尊重,对人的尊重,有着平等看待任何人的视角。充满了悲悯的人文情怀。

(琵琶女)

流落浔阳

名满京都的艺人

因年长色衰而嫁商人

(白居易)

被贬江州

才华横溢的诗人

因直言进谏而遭贬谪

相同的幽愁暗恨

同是天涯沦落人,相逢何必曾相识。

“同”一字见高下,见胸怀,见境界。

“感人心者莫先乎情”,白居易《与元九书》。

尼采说:“一切文学,余爱以血书者。”综观《琵琶行》,字字是泪,字字含情。

1.刘鹗《老残游记·明湖居听书》写白妞唱歌:

“王小玉便启朱唇,发皓齿。声音初不甚大,只觉入耳有说不出来的妙境:五脏六腑里,像熨斗熨过,无一处不伏贴;三万六千个毛孔,像吃了人参果,无一个毛孔不畅快。”

名家描写声音片段欣赏

2.金庸《笑傲江湖》对任盈盈箫声的描写:

渐渐低音中偶有珠玉跳跃,清脆短促,此伏彼起,繁音渐增,先如鸣泉飞溅,继而如群卉争艳,花团锦簇,更夹着间关鸟语,彼鸣我和……箫声停顿良久,众人这才如梦初醒。

作业:

1.背诵全诗。

2.阅读下面这首描写琴声的诗歌,就其内容情感和表现手法写一段200字以上的赏析性文字。

听颖师弹琴 韩 愈

昵昵(nì)儿女语,恩怨相尔汝。划然变轩昂,勇士赴敌场。浮云柳絮无根蒂,天地阔远随飞扬。喧啾百鸟群,忽见孤凤凰。跻攀分寸不可上,失势一落千丈强。嗟余有两耳,未省听丝篁。自闻颖师弹,起坐在一旁。推手遽止之,湿衣泪滂滂。颖乎尔诚能,无以冰炭置我肠!

1.探讨下面这两首诗作者用了哪些手法来描摹音乐?这些手法有何好处?

听邻家吹笙 郎士元

凤吹声如隔彩霞,

不知墙外是谁家。

重门深锁无寻处,

疑有碧桃千树花。

李凭箜篌引

李贺

吴丝蜀桐张高秋,空山凝云颓不流。

江娥啼竹素女愁,李凭中国弹箜篌。

昆山玉碎凤凰叫,芙蓉泣露香兰笑。

十二门前融冷光,二十三丝动紫皇。

女娲炼石补天处,石破天惊逗秋雨。

梦入神山教神妪,老鱼跳波瘦蛟舞。

吴质不眠倚桂树,露脚斜飞湿寒兔。

1.这两首诗作者用了哪些手法来描摹音乐?这些手法有何好处?

《李凭箜篌引》

昆山玉碎凤凰叫,芙蓉泣露香兰笑。十二门前融冷光,二十三丝动紫皇。

第一句用比喻:以声写声法,展示乐声的清脆和嘹亮;第二句用以形写声法,展现乐声圆润和曲调欢快;第三、四句用侧面烘托法,写其场面热烈和乐声的美妙。

听邻家吹笙

“疑有碧桃千树花”,以花为意象描写音乐,写诗人寻访不得之后的想象:与首句呼应,仍然从奏乐环境着笔;通过花的繁盛烂漫,写出乐声的明丽、热烈、欢快;一个“疑”字,写出了似真似幻的感觉;以视觉意象写听觉感受(通感),别具一格。

2.比较阅读,阅读白居易的《琵琶行》与李白的《听蜀僧浚弹琴》,两首诗中都有对音乐的描写,却又有着各自的魅力,试从对音乐的描写和对演奏者技艺高超的表现手法两个角度分析两者的异同。

听蜀僧浚弹琴

李 白

蜀僧抱绿绮,西下峨眉峰。为我一挥手,如听万壑松。

客心洗流水,馀响入霜钟。不觉碧山暮,秋云暗几重。

明确:(1)对音乐的描写:都用了比喻。不同的是,白居易用了七个比喻,以声喻乐,如:急雨、私语、大珠小珠落玉盘,化抽象之声为具体形象,将演奏的全过程细腻真切地展现在读者面前。李白则只用了一个比喻“如听万壑松”来描摹琴声,这里用大自然宏伟的音响比喻琴声,写出了音乐声音的宏伟、浩荡和锵锵悦耳,也没有像白居易那样将整个过程写出来。

(2)对演奏者技艺高超的表现手法:都用了反衬手法称赞演奏者技艺的高超。如《琵琶行》中的“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”,《听蜀僧浚弹琴》中的“不觉碧山暮,秋云暗几重”。所不同的是,在结构安排上,白居易是先通过侧面描写烘托出琵琶女娴熟的技艺,然后才写自己的感受;而李白是先写自己的感受,再写蜀僧造诣之高深。

谢谢大家!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读