高中语文统编版必修上册2.2《红烛》(共34张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修上册2.2《红烛》(共34张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 15.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-16 12:40:37 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

红烛

闻一多

红烛一般在什么样的场合出现?

古代文化中,红烛常见于婚礼祝寿等喜庆的场合。

今天这首诗,却会让我们看到红烛的另一种面貌。

核心素养

语言建构与运用:

学习诗歌运用生动形象的语言来表达心中情感的方法。

思维发展与提升:

了解抒情脉络和抒情方式;感受形象,品味语言,领悟作品丰富的内涵。

审美鉴赏与创造:

了解新诗的魅力,理解诗歌的结构美、情感美。

文化传承与理解:

体会诗人的伟大抱负,理解诗人献身祖国、甘愿自我牺牲的爱国精神。

作者介绍

闻一多(1899--1946),原名闻家骅,改名多,字友三,又改名一多。1899 年11月24日生于湖北浠水。现代爱国诗人,学者,战士。自幼喜爱古典诗歌、绘画和戏曲。五四运动后开始发表新诗。曾留学美国。先后在中山大学、武汉大学、青岛大学、清华大学、西南联大任教。1946年7月15日发表了著名的《最后的一次演讲》,当日下午,即遭到国民党特务的杀害。

早年参加新月社,提倡新格律体诗。他的诗具有极强的民族意识和民族气质。代表作《红烛》、《死水》具有沉郁奇丽的艺术风格,整齐、和谐的艺术表现,影响颇大。

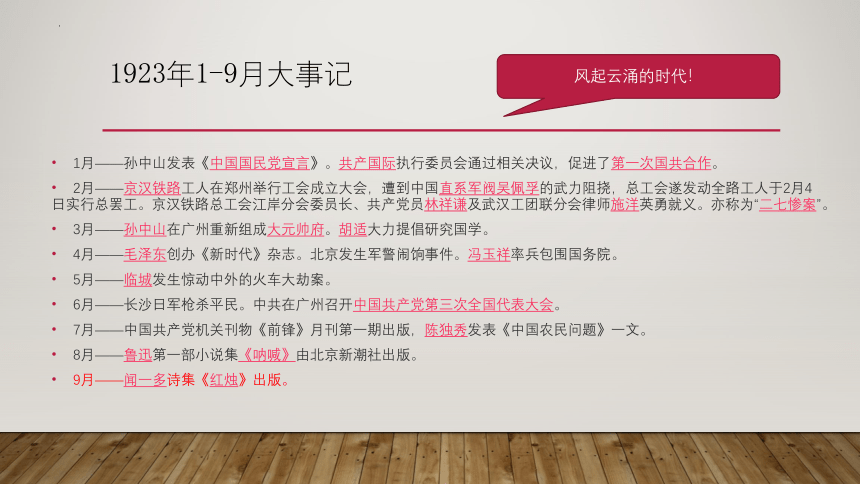

1923年1-9月大事记

1月——孙中山发表《中国国民党宣言》。共产国际执行委员会通过相关决议,促进了第一次国共合作。

2月——京汉铁路工人在郑州举行工会成立大会,遭到中国直系军阀吴佩孚的武力阻挠,总工会遂发动全路工人于2月4日实行总罢工。京汉铁路总工会江岸分会委员长、共产党员林祥谦及武汉工团联分会律师施洋英勇就义。亦称为“二七惨案”。

3月——孙中山在广州重新组成大元帅府。胡适大力提倡研究国学。

4月——毛泽东创办《新时代》杂志。北京发生军警闹饷事件。冯玉祥率兵包围国务院。

5月——临城发生惊动中外的火车大劫案。

6月——长沙日军枪杀平民。中共在广州召开中国共产党第三次全国代表大会。

7月——中国共产党机关刊物《前锋》月刊第一期出版,陈独秀发表《中国农民问题》一文。

8月——鲁迅第一部小说集《呐喊》由北京新潮社出版。

9月——闻一多诗集《红烛》出版。

风起云涌的时代!

新月派:现代新诗史上一个重要的诗歌流派,受泰戈尔《新月集》影响。

该诗派大体上以1927年为界分为前后两个时期。

前期自1926年春始,以北京的《晨报副刊·诗镌》为阵地,主要成员有闻一多、徐志摩、朱湘、饶孟侃、孙大雨等。

三美:音乐美 绘画美 建筑美

知识链接

知识链接

1927年春,胡适、徐志摩、闻一多、梁实秋等人创办新月书店,次年又创办《新月》月刊,“新月派”的主要活动转移到上海,这是后期新月派。

它以《新月》月刊和1930年创刊的《诗刊》季刊为主要阵地,新加入成员有陈梦家、方玮德、卞之琳等。

他们不满于“五四”以后“自由诗人”忽视诗艺的作风,提倡新格律诗,主张“理性节制情感”的美学原则与诗的形式格律化,为了实现这一理论原则,新月派诗人在诗歌艺术上做了有益的尝试,首先是客观抒情诗的创作,即变“直抒胸臆”的抒情方式为主观情愫的客观对象化。反对滥情主义和诗的散文化倾向,从理论到实践上对新诗的格律化进行了认真的探索。

写作背景

这首诗写于1923年。诗人准备出版自己的第一部诗集,在回顾自己数年来的理想探索历程和诗作成就时,就写下了这首名诗《红烛》,将它作为同名诗集《红烛》的序诗。

文本研读

思考:李商隐的诗句“蜡炬成灰泪始干” 放在开头,有什么作用?

是全诗的引子,酝酿情绪,提示内容。

诗的主体部分就是扣住「灰」与「泪」(「自焚」与「流泪」)分两层来展开抒情的。

同时也呼应结尾。

蜡炬成灰泪始干

整体感知

借助课下注释和工具书,

自主诵读诗歌,完成以下任务:

①扫清字词障碍。

②找出本诗写了描写了红烛的哪些方面。

整体感知

诗人从哪些方面观察、描写这支红烛?

色

光

灰

泪

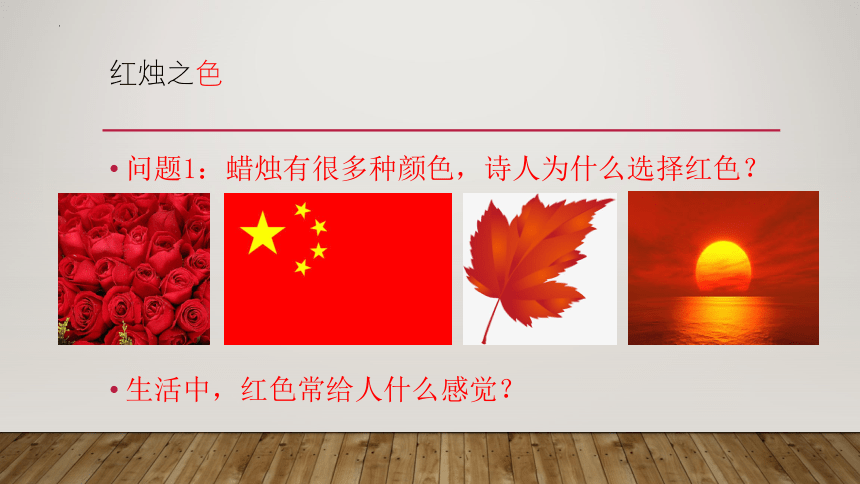

红烛之色

问题1:蜡烛有很多种颜色,诗人为什么选择红色?

生活中,红色常给人什么感觉?

红烛之色

红烛之红色,恰如诗人心中的那抹赤诚之红。红烛而非蜡烛,“红”象征自己对祖国的一颗赤诚之心。

红烛啊,

这样红的烛!

红色,让人感受到赤诚、热烈、奔放、积极、昂扬。

红烛之色

诗人啊!

吐出你的心来比比,

可是一般颜色?

诗人的心应该也这样的红。红烛——红心,它们是赤诚的象征,在诗人眼里,是理想的人格的化身;

一个“吐”字,逼真地摹状了诗人那种火热的爱国情感不吐不快的神态

红烛之光

红烛啊!

是谁制的蜡——给你躯体?

是谁点的火——点着灵魂?

为何更须烧腊成灰,

然后才放光出?

抒写“烧”的困惑,对红烛的自我牺牲精神提出疑问,表示不解

燃烧了自己,照亮了别人。

红烛之光

红烛啊!

不误,不误!

原是要“烧”出你的光来——

这正是自然的方法。

反复,加强否定语气,对先前认识的否定

前后两种截然相反的回答,表明了诗人的醒悟,包含着诗人对先前自作聪明的惭愧,也点明“红烛”精神的可贵,对“红烛”精神的敬仰。

“光”就是要烧出来的,只有自我燃烧,无私奉献,才能放出光芒。

红烛啊!

既制了,便烧着!

烧吧!烧吧!

烧破世人的梦,

烧沸世人的血——

也救出他们的灵魂,

也捣破他们的监狱!

对红烛的殷切嘱托,同时也是诗人的自我勉励。

牺牲自我,拯救世人!

当时,民众在睡梦中尚未觉醒,血性犹存然而麻木不仁,有如身陷囹圄受着禁锢。诗人认为:自己的职责,就在于从梦中唤醒世人,使民众热血沸腾,救治世人的灵魂。使民众解放,使民众觉悟,使民众奋起,使民众走向光明。

红烛之光

红烛之灰

为何更须烧蜡成灰,

然后才放光出

红烛之光从何来?

面对这样的牺牲,

诗人是何种心理?

为何更须烧蜡成灰,

然后才放光出

一误再误;

矛盾!冲突!

①

红烛啊!

不误,不误!

原是要"烧"出你的光来——

这正是自然的方法。

②

红烛啊!

既制了,便烧着!

烧吧!烧吧!

③

矛盾

醒悟

坚定

红烛之泪

讨论:

李商隐的“蜡炬成灰泪始干” 中,也都有“泪”,二者的含义又有何不同?

李商隐的“蜡炬成灰泪始干”→相思之泪。

诗人的“泪”→?

红烛啊!

你心火发光之期,

正是泪流开始之日。

红烛之泪

诗人的泪,不是因为不愿意牺牲,也不是因为害怕和后悔,而是因为实现理想的路上受到打击和阻碍,急得流泪!

红烛啊!

匠人造了你,

原是为烧的。

既已烧着,

又何苦伤心流泪

哦!我知道了!

是残风来侵你的光芒,

你烧得不稳时,

才着急得流泪!

1923年1-9月大事记

1月——孙中山发表《中国国民党宣言》。共产国际执行委员会通过相关决议,促进了第一次国共合作。

2月——京汉铁路工人在郑州举行工会成立大会,遭到中国直系军阀吴佩孚的武力阻挠,总工会遂发动全路工人于2月4日实行总罢工。京汉铁路总工会江岸分会委员长、共产党员林祥谦及武汉工团联分会律师施洋英勇就义。亦称为“二七惨案”。

3月——孙中山在广州重新组成大元帅府。胡适大力提倡研究国学。

4月——毛泽东创办《新时代》杂志。北京发生军警闹饷事件。冯玉祥率兵包围国务院。

5月——临城发生惊动中外的火车大劫案。

6月——长沙日军枪杀平民。中共在广州召开中国共产党第三次全国代表大会。

7月——中国共产党机关刊物《前锋》月刊第一期出版,陈独秀发表《中国农民问题》一文。

8月——鲁迅第一部小说集《呐喊》由北京新潮社出版。

9月——闻一多诗集《红烛》出版。

充满危机,也孕育新生

青年的热忱与迷惘

红烛之泪

(1)“侵”象征邪恶的行径,残风象征邪恶的势力。红烛创造光明,残风却容不得这片光明。(2) “着急”刻画出红烛一心为人世间创造光明,唯恐不能为人世间创造光明,以无私奉献为天职的灵魂。

是残风来侵你的光芒,

你烧得不稳时,

才着急得流泪!

红烛之泪

对红烛流泪的劝慰。虽然终将化为灰烬,但其精神留给这个世界。同时表明自己的心志和决心——为国奉献。

请将你的脂膏,

不息地流向人间,

培出慰藉的花儿,

结成快乐的果子!

最后,读诗歌8、9节,怎样理解 “莫问收获,但问耕耘。”?

第8、9两节的呼唤,一声是同情的呼唤,一声是劝导鼓励的呼唤。

“灰心流泪你的果,创造光明你的因。”这样的因果关系是多么不公平、不合理,为着“创造光明”,结果只落得“灰心流泪”,但这是社会使然。在这样的社会中生活,只有做不屈的奉献,不去计较个人荣辱得失。

诗人劝勉红烛,也是劝勉自己:“红烛啊!莫问收获,但问耕耘。”收束得精警有力,诗情得到了凝聚与升华。

红烛

色

光

灰

泪

“人与物化,意与境融”

题材特点与解读方法

这是一首咏物诗。

咏物诗是托物言志的诗歌,通过对事物的咏叹体现人文思想。

咏物诗中所咏之“物”往往是作者的自况,与诗人的自我形象完全融合在一起,作者在描墓事物中寄托了一定的感情,或流露出自己的人生态度,或寄寓美好的原望,或包涵生活的哲理,或表现作者的生活情趣。

情感主旨

《 红烛》是诗人内心的真实剖白。诗人将自己比作红烛,更要用那微弱的光和热来照亮险恶的前途,去烧毁世人的迷梦,去捣破禁锢着人们灵魂的监狱,为人间培养出“慰藉的花儿”和“快乐的种子”。诗人通过红烛这一意象,表现了自己的赤诚之心和奉献精神,表达了自己对祖国前途的执着追求和献身祖国的抱负。

探究鉴赏

开头“红烛啊”贯穿全诗,这用什么修辞?对全诗有什么作用?

运用反复和呼告的修辞方法,反复吟咏,倾诉自己的所见所思所感。是全诗抒情的中心和总纲。

诗歌以问答的形式展开抒情,一共有几处问?问什么?

探究鉴赏

第1节为第一问:红烛为什么这样红?

第2节为第二问:红烛为什么要自焚?

第6节为第三问:红烛为什么要流泪?

全诗以诗人对“红烛”的心迹交流为线索,用问答的形式展开诗意,抒发诗情,显示了诗人对人生真谛、对诗歌创作宗旨的求索过程和结果。

四 扬 三 抑

第1节:赞叹红烛的“红”——扬

诗人情感的变化过程

第2节:困惑于红烛的自焚——抑

第3节:振奋于红烛的创造能量——扬

第4节:追问红烛的伤心流泪——抑

第5-7节:欣喜于红烛的伟绩——扬

第8节:掂量灰心与创造的份量——抑

第9节:红烛精神的总结——扬

诗人面对红烛,心绪起伏,或惊叹赞美,或惊疑发问,或自求解答,诗情的流动形成起伏的波澜,诗篇的节奏抑扬顿挫,形象鲜明而又饱含哲理。

回顾——中国新诗的发展脉络

新文化运动时期 新诗的“尝试” ——胡适《尝试集》等 废除旧体诗形式上的束缚,主张白话俗语入诗,以表现诗人的真情实感

20年代 新诗的奠基与开创—— 郭沫若《女神》等 五四时期狂飙突进、反帝反封建的时代精神,成为时代的最强音

30年代 新诗的规范—— 戴望舒《雨巷》等 二三十年代大革命前后知识分子的思想形态和精神风貌,时代的一面镜子

40年代 新诗的成熟与深化 ——艾青《大堰河我的保姆》等 三四十年代战争与和平、革命与救亡的严酷斗争和中国社会变迁与民族情绪的“吹号者”

知识补充

在创建格律体时,闻一多提出了具体“三美”主张:诗的实力不仅包括音乐的美、绘画的美,还有建筑的美。

音乐美是指诗歌从听觉方面来说表现的美,包括节奏、平仄、重音、押韵、停顿等各方面的美,要求和谐,符合诗人的情绪,流畅而不拗口——这一点不包括为特殊效果而运用声音。

绘画美是指诗歌的词汇应该尽力去表现颜色,表现一幅幅色彩浓郁的画面。

建筑美是针对自由体提出来的,指诗歌每节之间应该匀称,各行诗句应该一样长一样长不是指字数完全相等,而是指音尺数应一样多,这样格律诗就有了一 种外形的匀称均齐。

思考

闻一多提出了诗歌的“三美”理论,请简要分析《红烛》一诗是怎样体现“三美”的。

明确:

(1)音乐美:重复句的使用、一定程度上采用中国传统诗歌的押韵形式,使《红烛》在音韵上很适合朗诵。

(2)绘画美:《红烛》的绘画美体现在它不是直接描述物体的颜色,而是很巧妙地融合了意象来呈现。

(3)建筑美:《红烛》的建筑美,最主要是体现在节奏和前后呼应的结构上。诗歌先以感叹句的首节开始,转入以疑问句为主的次节,第三、四节的“不误,不误”“烧吧!烧吧”整齐对照,也加快了音韵上的节奏,接着两句“烧破世人的梦,烧沸世人的血”。

四 扬 三 抑

第1节:赞叹红烛的“红”——扬

诵读感悟

第2节:困惑于红烛的自焚——抑

第3节:振奋于红烛的创造能量——扬

第4节:追问红烛的伤心流泪——抑

第5-7节:欣喜于红烛的伟绩——扬

第8节:掂量灰心与创造的份量——抑

第9节:红烛精神的总结——扬

深情地诵读这首诗,用青年的心感受诗人伟大的情怀!

红烛

闻一多

红烛一般在什么样的场合出现?

古代文化中,红烛常见于婚礼祝寿等喜庆的场合。

今天这首诗,却会让我们看到红烛的另一种面貌。

核心素养

语言建构与运用:

学习诗歌运用生动形象的语言来表达心中情感的方法。

思维发展与提升:

了解抒情脉络和抒情方式;感受形象,品味语言,领悟作品丰富的内涵。

审美鉴赏与创造:

了解新诗的魅力,理解诗歌的结构美、情感美。

文化传承与理解:

体会诗人的伟大抱负,理解诗人献身祖国、甘愿自我牺牲的爱国精神。

作者介绍

闻一多(1899--1946),原名闻家骅,改名多,字友三,又改名一多。1899 年11月24日生于湖北浠水。现代爱国诗人,学者,战士。自幼喜爱古典诗歌、绘画和戏曲。五四运动后开始发表新诗。曾留学美国。先后在中山大学、武汉大学、青岛大学、清华大学、西南联大任教。1946年7月15日发表了著名的《最后的一次演讲》,当日下午,即遭到国民党特务的杀害。

早年参加新月社,提倡新格律体诗。他的诗具有极强的民族意识和民族气质。代表作《红烛》、《死水》具有沉郁奇丽的艺术风格,整齐、和谐的艺术表现,影响颇大。

1923年1-9月大事记

1月——孙中山发表《中国国民党宣言》。共产国际执行委员会通过相关决议,促进了第一次国共合作。

2月——京汉铁路工人在郑州举行工会成立大会,遭到中国直系军阀吴佩孚的武力阻挠,总工会遂发动全路工人于2月4日实行总罢工。京汉铁路总工会江岸分会委员长、共产党员林祥谦及武汉工团联分会律师施洋英勇就义。亦称为“二七惨案”。

3月——孙中山在广州重新组成大元帅府。胡适大力提倡研究国学。

4月——毛泽东创办《新时代》杂志。北京发生军警闹饷事件。冯玉祥率兵包围国务院。

5月——临城发生惊动中外的火车大劫案。

6月——长沙日军枪杀平民。中共在广州召开中国共产党第三次全国代表大会。

7月——中国共产党机关刊物《前锋》月刊第一期出版,陈独秀发表《中国农民问题》一文。

8月——鲁迅第一部小说集《呐喊》由北京新潮社出版。

9月——闻一多诗集《红烛》出版。

风起云涌的时代!

新月派:现代新诗史上一个重要的诗歌流派,受泰戈尔《新月集》影响。

该诗派大体上以1927年为界分为前后两个时期。

前期自1926年春始,以北京的《晨报副刊·诗镌》为阵地,主要成员有闻一多、徐志摩、朱湘、饶孟侃、孙大雨等。

三美:音乐美 绘画美 建筑美

知识链接

知识链接

1927年春,胡适、徐志摩、闻一多、梁实秋等人创办新月书店,次年又创办《新月》月刊,“新月派”的主要活动转移到上海,这是后期新月派。

它以《新月》月刊和1930年创刊的《诗刊》季刊为主要阵地,新加入成员有陈梦家、方玮德、卞之琳等。

他们不满于“五四”以后“自由诗人”忽视诗艺的作风,提倡新格律诗,主张“理性节制情感”的美学原则与诗的形式格律化,为了实现这一理论原则,新月派诗人在诗歌艺术上做了有益的尝试,首先是客观抒情诗的创作,即变“直抒胸臆”的抒情方式为主观情愫的客观对象化。反对滥情主义和诗的散文化倾向,从理论到实践上对新诗的格律化进行了认真的探索。

写作背景

这首诗写于1923年。诗人准备出版自己的第一部诗集,在回顾自己数年来的理想探索历程和诗作成就时,就写下了这首名诗《红烛》,将它作为同名诗集《红烛》的序诗。

文本研读

思考:李商隐的诗句“蜡炬成灰泪始干” 放在开头,有什么作用?

是全诗的引子,酝酿情绪,提示内容。

诗的主体部分就是扣住「灰」与「泪」(「自焚」与「流泪」)分两层来展开抒情的。

同时也呼应结尾。

蜡炬成灰泪始干

整体感知

借助课下注释和工具书,

自主诵读诗歌,完成以下任务:

①扫清字词障碍。

②找出本诗写了描写了红烛的哪些方面。

整体感知

诗人从哪些方面观察、描写这支红烛?

色

光

灰

泪

红烛之色

问题1:蜡烛有很多种颜色,诗人为什么选择红色?

生活中,红色常给人什么感觉?

红烛之色

红烛之红色,恰如诗人心中的那抹赤诚之红。红烛而非蜡烛,“红”象征自己对祖国的一颗赤诚之心。

红烛啊,

这样红的烛!

红色,让人感受到赤诚、热烈、奔放、积极、昂扬。

红烛之色

诗人啊!

吐出你的心来比比,

可是一般颜色?

诗人的心应该也这样的红。红烛——红心,它们是赤诚的象征,在诗人眼里,是理想的人格的化身;

一个“吐”字,逼真地摹状了诗人那种火热的爱国情感不吐不快的神态

红烛之光

红烛啊!

是谁制的蜡——给你躯体?

是谁点的火——点着灵魂?

为何更须烧腊成灰,

然后才放光出?

抒写“烧”的困惑,对红烛的自我牺牲精神提出疑问,表示不解

燃烧了自己,照亮了别人。

红烛之光

红烛啊!

不误,不误!

原是要“烧”出你的光来——

这正是自然的方法。

反复,加强否定语气,对先前认识的否定

前后两种截然相反的回答,表明了诗人的醒悟,包含着诗人对先前自作聪明的惭愧,也点明“红烛”精神的可贵,对“红烛”精神的敬仰。

“光”就是要烧出来的,只有自我燃烧,无私奉献,才能放出光芒。

红烛啊!

既制了,便烧着!

烧吧!烧吧!

烧破世人的梦,

烧沸世人的血——

也救出他们的灵魂,

也捣破他们的监狱!

对红烛的殷切嘱托,同时也是诗人的自我勉励。

牺牲自我,拯救世人!

当时,民众在睡梦中尚未觉醒,血性犹存然而麻木不仁,有如身陷囹圄受着禁锢。诗人认为:自己的职责,就在于从梦中唤醒世人,使民众热血沸腾,救治世人的灵魂。使民众解放,使民众觉悟,使民众奋起,使民众走向光明。

红烛之光

红烛之灰

为何更须烧蜡成灰,

然后才放光出

红烛之光从何来?

面对这样的牺牲,

诗人是何种心理?

为何更须烧蜡成灰,

然后才放光出

一误再误;

矛盾!冲突!

①

红烛啊!

不误,不误!

原是要"烧"出你的光来——

这正是自然的方法。

②

红烛啊!

既制了,便烧着!

烧吧!烧吧!

③

矛盾

醒悟

坚定

红烛之泪

讨论:

李商隐的“蜡炬成灰泪始干” 中,也都有“泪”,二者的含义又有何不同?

李商隐的“蜡炬成灰泪始干”→相思之泪。

诗人的“泪”→?

红烛啊!

你心火发光之期,

正是泪流开始之日。

红烛之泪

诗人的泪,不是因为不愿意牺牲,也不是因为害怕和后悔,而是因为实现理想的路上受到打击和阻碍,急得流泪!

红烛啊!

匠人造了你,

原是为烧的。

既已烧着,

又何苦伤心流泪

哦!我知道了!

是残风来侵你的光芒,

你烧得不稳时,

才着急得流泪!

1923年1-9月大事记

1月——孙中山发表《中国国民党宣言》。共产国际执行委员会通过相关决议,促进了第一次国共合作。

2月——京汉铁路工人在郑州举行工会成立大会,遭到中国直系军阀吴佩孚的武力阻挠,总工会遂发动全路工人于2月4日实行总罢工。京汉铁路总工会江岸分会委员长、共产党员林祥谦及武汉工团联分会律师施洋英勇就义。亦称为“二七惨案”。

3月——孙中山在广州重新组成大元帅府。胡适大力提倡研究国学。

4月——毛泽东创办《新时代》杂志。北京发生军警闹饷事件。冯玉祥率兵包围国务院。

5月——临城发生惊动中外的火车大劫案。

6月——长沙日军枪杀平民。中共在广州召开中国共产党第三次全国代表大会。

7月——中国共产党机关刊物《前锋》月刊第一期出版,陈独秀发表《中国农民问题》一文。

8月——鲁迅第一部小说集《呐喊》由北京新潮社出版。

9月——闻一多诗集《红烛》出版。

充满危机,也孕育新生

青年的热忱与迷惘

红烛之泪

(1)“侵”象征邪恶的行径,残风象征邪恶的势力。红烛创造光明,残风却容不得这片光明。(2) “着急”刻画出红烛一心为人世间创造光明,唯恐不能为人世间创造光明,以无私奉献为天职的灵魂。

是残风来侵你的光芒,

你烧得不稳时,

才着急得流泪!

红烛之泪

对红烛流泪的劝慰。虽然终将化为灰烬,但其精神留给这个世界。同时表明自己的心志和决心——为国奉献。

请将你的脂膏,

不息地流向人间,

培出慰藉的花儿,

结成快乐的果子!

最后,读诗歌8、9节,怎样理解 “莫问收获,但问耕耘。”?

第8、9两节的呼唤,一声是同情的呼唤,一声是劝导鼓励的呼唤。

“灰心流泪你的果,创造光明你的因。”这样的因果关系是多么不公平、不合理,为着“创造光明”,结果只落得“灰心流泪”,但这是社会使然。在这样的社会中生活,只有做不屈的奉献,不去计较个人荣辱得失。

诗人劝勉红烛,也是劝勉自己:“红烛啊!莫问收获,但问耕耘。”收束得精警有力,诗情得到了凝聚与升华。

红烛

色

光

灰

泪

“人与物化,意与境融”

题材特点与解读方法

这是一首咏物诗。

咏物诗是托物言志的诗歌,通过对事物的咏叹体现人文思想。

咏物诗中所咏之“物”往往是作者的自况,与诗人的自我形象完全融合在一起,作者在描墓事物中寄托了一定的感情,或流露出自己的人生态度,或寄寓美好的原望,或包涵生活的哲理,或表现作者的生活情趣。

情感主旨

《 红烛》是诗人内心的真实剖白。诗人将自己比作红烛,更要用那微弱的光和热来照亮险恶的前途,去烧毁世人的迷梦,去捣破禁锢着人们灵魂的监狱,为人间培养出“慰藉的花儿”和“快乐的种子”。诗人通过红烛这一意象,表现了自己的赤诚之心和奉献精神,表达了自己对祖国前途的执着追求和献身祖国的抱负。

探究鉴赏

开头“红烛啊”贯穿全诗,这用什么修辞?对全诗有什么作用?

运用反复和呼告的修辞方法,反复吟咏,倾诉自己的所见所思所感。是全诗抒情的中心和总纲。

诗歌以问答的形式展开抒情,一共有几处问?问什么?

探究鉴赏

第1节为第一问:红烛为什么这样红?

第2节为第二问:红烛为什么要自焚?

第6节为第三问:红烛为什么要流泪?

全诗以诗人对“红烛”的心迹交流为线索,用问答的形式展开诗意,抒发诗情,显示了诗人对人生真谛、对诗歌创作宗旨的求索过程和结果。

四 扬 三 抑

第1节:赞叹红烛的“红”——扬

诗人情感的变化过程

第2节:困惑于红烛的自焚——抑

第3节:振奋于红烛的创造能量——扬

第4节:追问红烛的伤心流泪——抑

第5-7节:欣喜于红烛的伟绩——扬

第8节:掂量灰心与创造的份量——抑

第9节:红烛精神的总结——扬

诗人面对红烛,心绪起伏,或惊叹赞美,或惊疑发问,或自求解答,诗情的流动形成起伏的波澜,诗篇的节奏抑扬顿挫,形象鲜明而又饱含哲理。

回顾——中国新诗的发展脉络

新文化运动时期 新诗的“尝试” ——胡适《尝试集》等 废除旧体诗形式上的束缚,主张白话俗语入诗,以表现诗人的真情实感

20年代 新诗的奠基与开创—— 郭沫若《女神》等 五四时期狂飙突进、反帝反封建的时代精神,成为时代的最强音

30年代 新诗的规范—— 戴望舒《雨巷》等 二三十年代大革命前后知识分子的思想形态和精神风貌,时代的一面镜子

40年代 新诗的成熟与深化 ——艾青《大堰河我的保姆》等 三四十年代战争与和平、革命与救亡的严酷斗争和中国社会变迁与民族情绪的“吹号者”

知识补充

在创建格律体时,闻一多提出了具体“三美”主张:诗的实力不仅包括音乐的美、绘画的美,还有建筑的美。

音乐美是指诗歌从听觉方面来说表现的美,包括节奏、平仄、重音、押韵、停顿等各方面的美,要求和谐,符合诗人的情绪,流畅而不拗口——这一点不包括为特殊效果而运用声音。

绘画美是指诗歌的词汇应该尽力去表现颜色,表现一幅幅色彩浓郁的画面。

建筑美是针对自由体提出来的,指诗歌每节之间应该匀称,各行诗句应该一样长一样长不是指字数完全相等,而是指音尺数应一样多,这样格律诗就有了一 种外形的匀称均齐。

思考

闻一多提出了诗歌的“三美”理论,请简要分析《红烛》一诗是怎样体现“三美”的。

明确:

(1)音乐美:重复句的使用、一定程度上采用中国传统诗歌的押韵形式,使《红烛》在音韵上很适合朗诵。

(2)绘画美:《红烛》的绘画美体现在它不是直接描述物体的颜色,而是很巧妙地融合了意象来呈现。

(3)建筑美:《红烛》的建筑美,最主要是体现在节奏和前后呼应的结构上。诗歌先以感叹句的首节开始,转入以疑问句为主的次节,第三、四节的“不误,不误”“烧吧!烧吧”整齐对照,也加快了音韵上的节奏,接着两句“烧破世人的梦,烧沸世人的血”。

四 扬 三 抑

第1节:赞叹红烛的“红”——扬

诵读感悟

第2节:困惑于红烛的自焚——抑

第3节:振奋于红烛的创造能量——扬

第4节:追问红烛的伤心流泪——抑

第5-7节:欣喜于红烛的伟绩——扬

第8节:掂量灰心与创造的份量——抑

第9节:红烛精神的总结——扬

深情地诵读这首诗,用青年的心感受诗人伟大的情怀!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读