8《冀中的地道战》课件(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 8《冀中的地道战》课件(共36张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-16 13:25:21 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

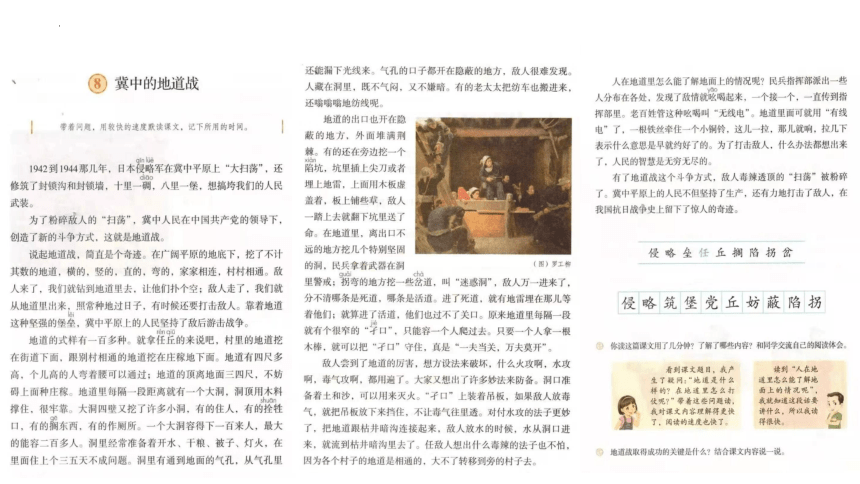

冀中的地道战

部编五年级语文上册

1942年到1944年期间,日本帝国主义调集了几十万军队对我国华北敌后抗日根据地进行“大扫荡”,实行野蛮的烧光、杀光、抢光的“三光”政策。日本侵略者们还在铁路和大道的两旁挖了很深的封锁沟,挖出的泥土就用来筑成封锁墙,十里一碉,八里一堡,对抗日根据地实行封锁政策。为了粉碎敌人的“大扫荡”,冀中人民在中国共产党的领导下创造了新的斗争方式——地道战,狠狠地打击了敌人。

周而复(1914~2004)原名周祖式,安徽旌德人,当代著名作家。周而复是中国最早将白求恩事迹介绍出来的作家,人们从他那里知道了这位国际主义战士和他的国际主义精神。其代表作有《上海的早晨》等 。

作者简介

学习要求

1、借助拼音或其他方法读准字音,圈出

生字词;

2、读通每个句子,读不通顺的多读几遍;

3、给每个自然段写上序号。

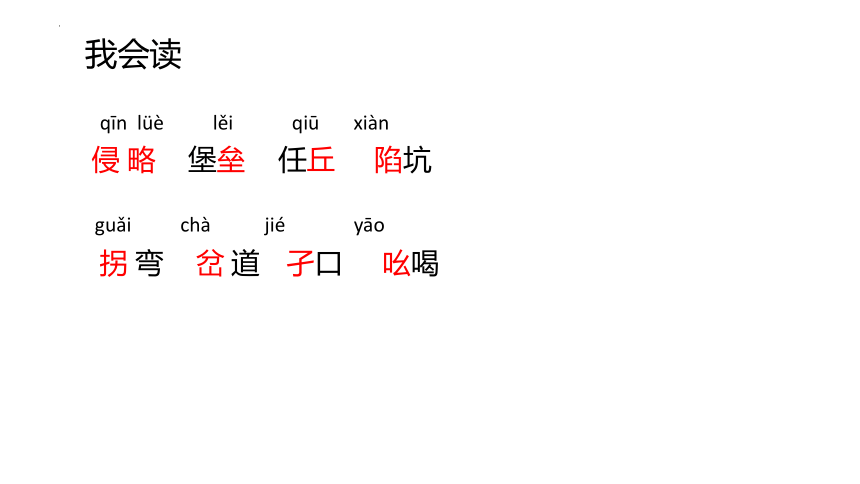

侵 略 堡垒 任丘 陷坑

qīn lüè lěi qiū xiàn

拐 弯 岔 道 孑口 吆喝

guǎi chà jié yāo

我会读

侵

略

筑

堡

党

丘

妨

蔽

陷

拐

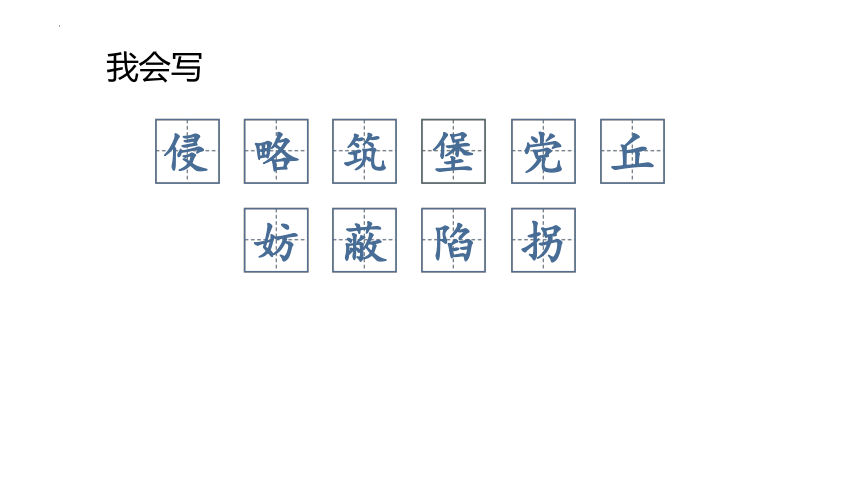

我会写

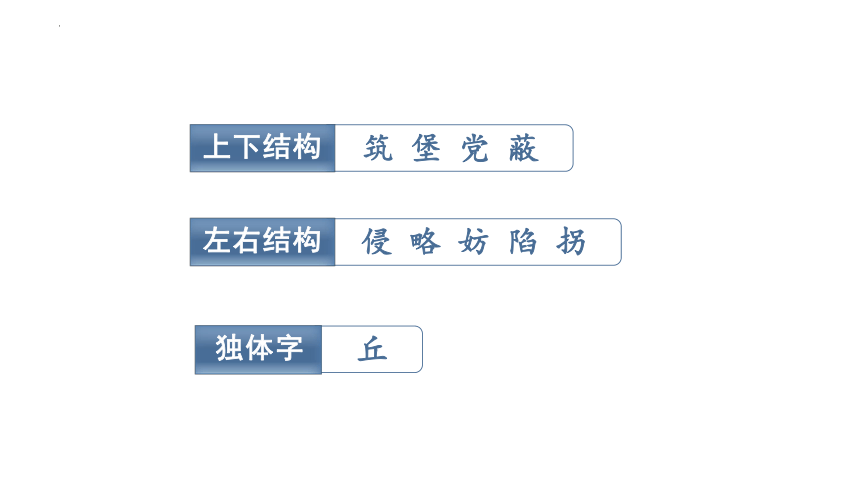

上下结构

筑 堡 党 蔽

左右结构

侵 略 妨 陷 拐

独体字

丘

侵

“侵”字要写得左窄右宽,右部的“彐”要写扁,最后的横撇和捺要伸展。

“蔽”字上部“艹”的横要写得稍长,下部注意“ ”的笔画顺序。

“陷”字要写得左窄右宽,注意右部的下边不要写成了“白”。

第1自然段:介绍当时的情况。

第2自然段:地道战的产生。

第3自然段:概括介绍地道战的规模和作用。

第4自然段:具体介绍地道里的构造。

第5自然段:介绍地道的出口和通道。

第6自然段:介绍地道怎样防火、防水、防毒。

第7自然段:介绍地道里的通讯联络。

第8自然段:介绍地道战的结果。

第三部分( ):

第二部分( ):

写冀中人民为了粉碎敌人的

“大扫荡”,创造了地道战。

具体介绍地道的式样和特点。

4~7

写地道战在我国抗日战争史上的地位。

8

第一部分( ):

1~3

段落划分

说起地道战,简直是个奇迹。

想象不到的很不平常的事。

这句话中的“奇迹”是什么意思?

请同学们默读第4、5自然段,想一想这一层还可以分为几个部分,怎样分?

地道的内部

地道的出口

两个部分

地道的内部构造分为哪几个部分?有什么特点?

地道内部高、深、大洞、小洞、气孔

有的老太太把纺车也搬进来,还嗡嗡嗡地纺线呢。

这句话说明了什么?

这句话进一步说明地道里既不气闷也不黑暗,非常安全。冀中人民在这里边战斗边生产,充满生活气息。

课文是怎样介绍地道出口的呢?地道出口有什么特点呢?

地道出口

口外

口内

死道

活道

荆棘陷坑

坚固的洞 “迷惑洞”

地雷

“孑口”

同学们认真读第4自然段,你觉得地道“奇”在哪?

地道里每隔一段距离就有一个大洞,洞顶用木料撑住,很牢靠。大洞四壁又挖了许多小洞,有的住人,有的拴牲口,有的搁东西,有的作厕所。一个大洞容得下一百来人,最大的能容二百多人。洞里经常备着干粮、开水、被子、灯火,在里面住个三五天,不成问题。

这几句话说明了地道里既不气闷又不黑暗,非常安全。冀中人民在这里边战斗边生产,充满了生活的气息。

地道的出口也开在隐蔽的地方,外面堆满荆棘。有的还在旁边挖一个陷坑,坑里插上尖刀或者埋上地雷,上面用木板虚盖着,板上铺些草,敌人踏上去就翻下坑里送了命。

敌人是怎样想方设法来破坏地道的?冀中人民是怎样对付敌人的进攻的?

敌人用火攻、水攻、毒气攻;冀中人民用土和沙来灭火;用吊板来挡毒气;地道和枯井暗沟连起来,使水流走;还可以转移到别的村子里去。

想方设法破坏

火 攻

毒气攻

水 攻

其他毒辣的法子

妙法防备

土和沙来灭火

“孑口”上装吊板

跟枯井暗沟相连

转移到旁的村子去

敌 人

冀中人民

同学们想一想这是一个什么样的结尾?

总结性的结尾,写清了地道战的结果和作用。

本文记叙了在抗日战争中,冀中地道战的产生、作用以及地道的结构特点,展现了地道战在我国抗日战争史上留下的惊人奇迹,歌颂了我国人民在对敌斗争中表现出来的顽强斗志和无穷无尽的智慧。

课文主题

侵( ) 碉( )

浸( ) 调( )

二、比一比,再组词。

入侵

沉浸

碉堡

调节

岔路

盆子

妨碍

防止

岔( ) 妨( )

盆( ) 防( )

随堂练

二、下列说法有误的一项是( )。

B

A.地道战是为了粉碎敌人的“扫荡”而产生的一种新的斗争方式。

B.地道有四尺多高,个儿高的人站着可以通过;地道的顶离地面三四尺,不妨碍上面种庄稼。

C.地道的出口开在隐蔽的地方,外面堆满荆棘。

谢谢!再见!

冀中的地道战

部编五年级语文上册

1942年到1944年期间,日本帝国主义调集了几十万军队对我国华北敌后抗日根据地进行“大扫荡”,实行野蛮的烧光、杀光、抢光的“三光”政策。日本侵略者们还在铁路和大道的两旁挖了很深的封锁沟,挖出的泥土就用来筑成封锁墙,十里一碉,八里一堡,对抗日根据地实行封锁政策。为了粉碎敌人的“大扫荡”,冀中人民在中国共产党的领导下创造了新的斗争方式——地道战,狠狠地打击了敌人。

周而复(1914~2004)原名周祖式,安徽旌德人,当代著名作家。周而复是中国最早将白求恩事迹介绍出来的作家,人们从他那里知道了这位国际主义战士和他的国际主义精神。其代表作有《上海的早晨》等 。

作者简介

学习要求

1、借助拼音或其他方法读准字音,圈出

生字词;

2、读通每个句子,读不通顺的多读几遍;

3、给每个自然段写上序号。

侵 略 堡垒 任丘 陷坑

qīn lüè lěi qiū xiàn

拐 弯 岔 道 孑口 吆喝

guǎi chà jié yāo

我会读

侵

略

筑

堡

党

丘

妨

蔽

陷

拐

我会写

上下结构

筑 堡 党 蔽

左右结构

侵 略 妨 陷 拐

独体字

丘

侵

“侵”字要写得左窄右宽,右部的“彐”要写扁,最后的横撇和捺要伸展。

“蔽”字上部“艹”的横要写得稍长,下部注意“ ”的笔画顺序。

“陷”字要写得左窄右宽,注意右部的下边不要写成了“白”。

第1自然段:介绍当时的情况。

第2自然段:地道战的产生。

第3自然段:概括介绍地道战的规模和作用。

第4自然段:具体介绍地道里的构造。

第5自然段:介绍地道的出口和通道。

第6自然段:介绍地道怎样防火、防水、防毒。

第7自然段:介绍地道里的通讯联络。

第8自然段:介绍地道战的结果。

第三部分( ):

第二部分( ):

写冀中人民为了粉碎敌人的

“大扫荡”,创造了地道战。

具体介绍地道的式样和特点。

4~7

写地道战在我国抗日战争史上的地位。

8

第一部分( ):

1~3

段落划分

说起地道战,简直是个奇迹。

想象不到的很不平常的事。

这句话中的“奇迹”是什么意思?

请同学们默读第4、5自然段,想一想这一层还可以分为几个部分,怎样分?

地道的内部

地道的出口

两个部分

地道的内部构造分为哪几个部分?有什么特点?

地道内部高、深、大洞、小洞、气孔

有的老太太把纺车也搬进来,还嗡嗡嗡地纺线呢。

这句话说明了什么?

这句话进一步说明地道里既不气闷也不黑暗,非常安全。冀中人民在这里边战斗边生产,充满生活气息。

课文是怎样介绍地道出口的呢?地道出口有什么特点呢?

地道出口

口外

口内

死道

活道

荆棘陷坑

坚固的洞 “迷惑洞”

地雷

“孑口”

同学们认真读第4自然段,你觉得地道“奇”在哪?

地道里每隔一段距离就有一个大洞,洞顶用木料撑住,很牢靠。大洞四壁又挖了许多小洞,有的住人,有的拴牲口,有的搁东西,有的作厕所。一个大洞容得下一百来人,最大的能容二百多人。洞里经常备着干粮、开水、被子、灯火,在里面住个三五天,不成问题。

这几句话说明了地道里既不气闷又不黑暗,非常安全。冀中人民在这里边战斗边生产,充满了生活的气息。

地道的出口也开在隐蔽的地方,外面堆满荆棘。有的还在旁边挖一个陷坑,坑里插上尖刀或者埋上地雷,上面用木板虚盖着,板上铺些草,敌人踏上去就翻下坑里送了命。

敌人是怎样想方设法来破坏地道的?冀中人民是怎样对付敌人的进攻的?

敌人用火攻、水攻、毒气攻;冀中人民用土和沙来灭火;用吊板来挡毒气;地道和枯井暗沟连起来,使水流走;还可以转移到别的村子里去。

想方设法破坏

火 攻

毒气攻

水 攻

其他毒辣的法子

妙法防备

土和沙来灭火

“孑口”上装吊板

跟枯井暗沟相连

转移到旁的村子去

敌 人

冀中人民

同学们想一想这是一个什么样的结尾?

总结性的结尾,写清了地道战的结果和作用。

本文记叙了在抗日战争中,冀中地道战的产生、作用以及地道的结构特点,展现了地道战在我国抗日战争史上留下的惊人奇迹,歌颂了我国人民在对敌斗争中表现出来的顽强斗志和无穷无尽的智慧。

课文主题

侵( ) 碉( )

浸( ) 调( )

二、比一比,再组词。

入侵

沉浸

碉堡

调节

岔路

盆子

妨碍

防止

岔( ) 妨( )

盆( ) 防( )

随堂练

二、下列说法有误的一项是( )。

B

A.地道战是为了粉碎敌人的“扫荡”而产生的一种新的斗争方式。

B.地道有四尺多高,个儿高的人站着可以通过;地道的顶离地面三四尺,不妨碍上面种庄稼。

C.地道的出口开在隐蔽的地方,外面堆满荆棘。

谢谢!再见!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白鹭

- 2 落花生

- 3 桂花雨

- 4* 珍珠鸟

- 口语交际:制定班级公约

- 习作:我的心爱之物

- 语文园地

- 第二单元

- 5 搭石

- 6 将相和

- 7 什么比猎豹的速度更快

- 8 冀中的地道战

- 习作:“漫画”老师

- 语文园地

- 第三单元

- 9 猎人海力布

- 10 牛郎织女(一)

- 11*牛郎织女(二)

- 口语交际:讲民间故事

- 习作:缩写故事

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 古诗三首

- 13 少年中国说(节选)

- 14 圆明园的毁灭

- 15* 小岛

- 习作:二十年后的家乡

- 语文园地

- 第五单元

- 16 太阳

- 17 松鼠

- 习作例文

- 习作:介绍一种事物

- 第六单元

- 18 慈母情深

- 19 父爱之舟

- 20* “精彩极了”和“糟糕透了”

- 口语交际:父母之爱

- 习作:我想对您说

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗词三首

- 22 四季之美

- 23 鸟的天堂

- 24* 月迹

- 习作:____ 即景

- 语文园地

- 第八单元

- 25 古人谈读书

- 26 忆读书

- 27* 我的“长生果”

- 口语交际:我最喜欢的人物形象

- 习作:推荐一本书

- 语文园地