高中历史一轮复习课件(共37张PPT) 辛亥革命 第16讲 辛亥革命

文档属性

| 名称 | 高中历史一轮复习课件(共37张PPT) 辛亥革命 第16讲 辛亥革命 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 25.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-16 14:01:16 | ||

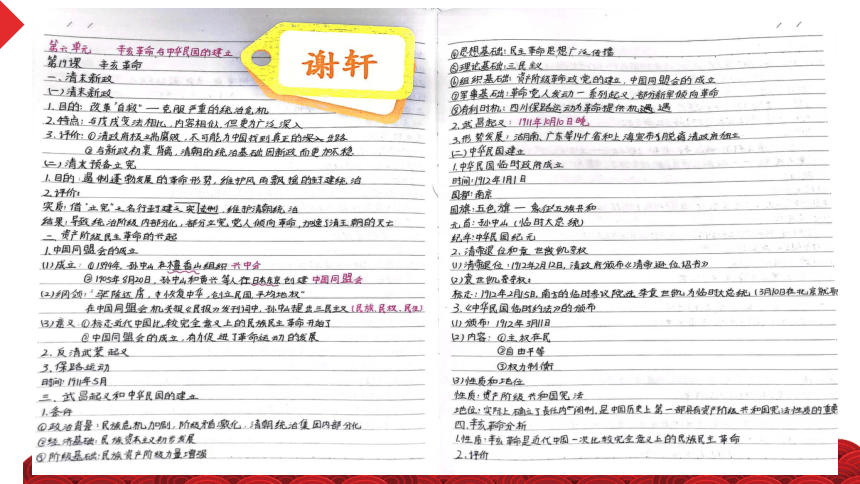

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

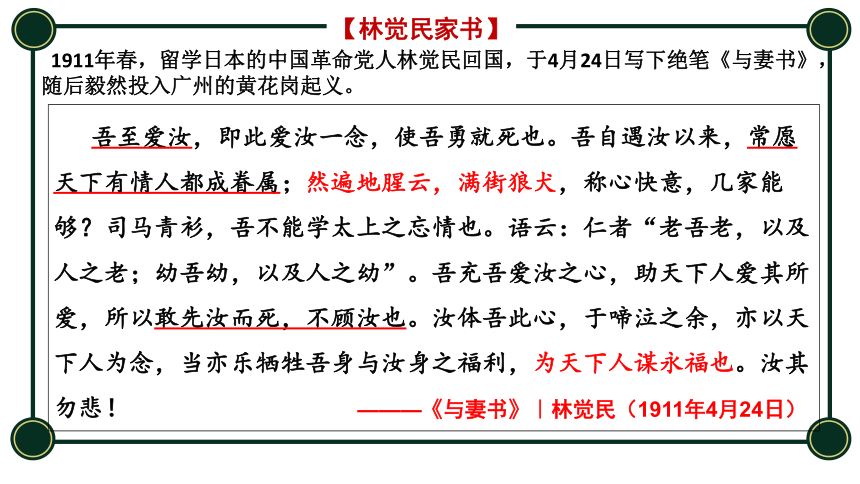

吾至爱汝,即此爱汝一念,使吾勇就死也。吾自遇汝以来,常愿天下有情人都成眷属;然遍地腥云,满街狼犬,称心快意,几家能够?司马青衫,吾不能学太上之忘情也。语云:仁者“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼”。吾充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱,所以敢先汝而死,不顾汝也。汝体吾此心,于啼泣之余,亦以天下人为念,当亦乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也。汝其勿悲! ———《与妻书》|林觉民(1911年4月24日)

【林觉民家书】

1911年春,留学日本的中国革命党人林觉民回国,于4月24日写下绝笔《与妻书》,随后毅然投入广州的黄花岗起义。

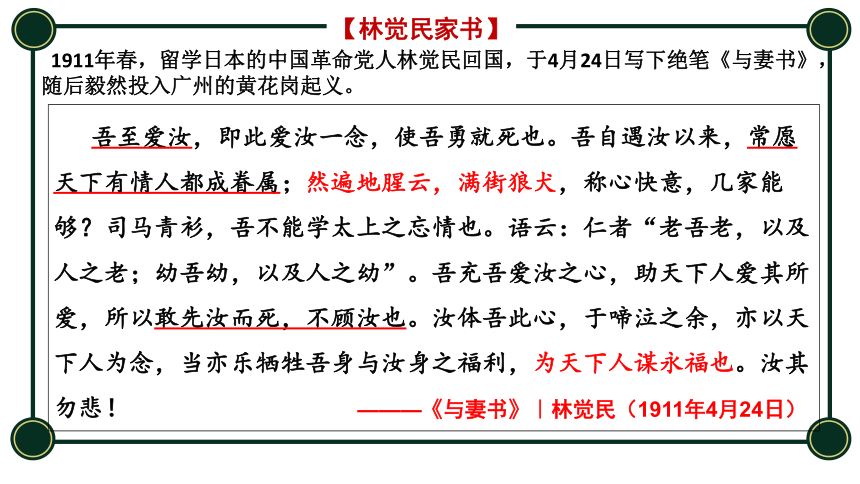

1.林觉民“先汝而死,不顾汝也”的原因

2.林觉民代表的革命党人“为天下人谋永福”做了哪些努力

3.林觉民代表的革命党人所做的努力结果如何

——辛亥革命的评价

——辛亥革命的背景

——辛亥革命的过程

中外历史纲要(上)第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

第16讲

辛亥革命

课程标准:了解孙中山三民主义的基本内容,理解辛亥革命对中国结束帝制、建立民国的意义及历史局限性。

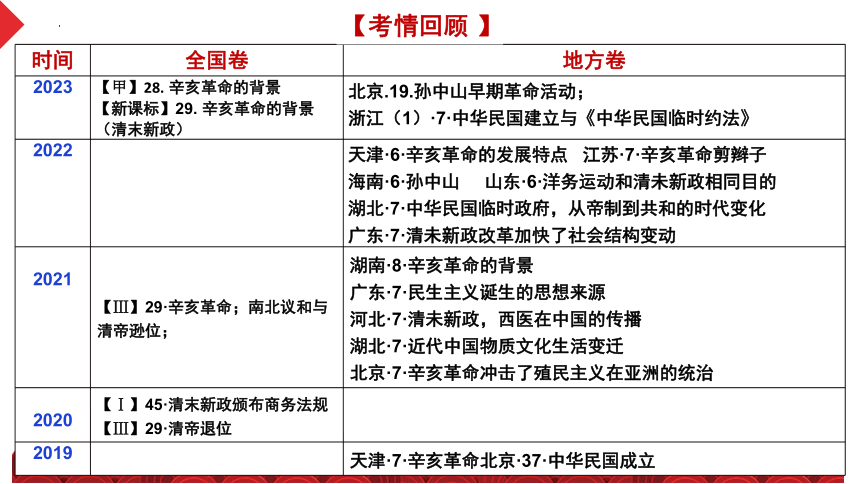

时间 全国卷 地方卷

2023 【甲】28. 辛亥革命的背景 【新课标】29. 辛亥革命的背景 (清末新政) 北京.19.孙中山早期革命活动;

浙江(1)·7·中华民国建立与《中华民国临时约法》

2022 天津·6·辛亥革命的发展特点 江苏·7·辛亥革命剪辫子

海南·6·孙中山 山东·6·洋务运动和清未新政相同目的

湖北·7·中华民国临时政府,从帝制到共和的时代变化

广东·7·清未新政改革加快了社会结构变动

2021 【Ⅲ】29·辛亥革命;南北议和与清帝逊位; 湖南·8·辛亥革命的背景

广东·7·民生主义诞生的思想来源

河北·7·清未新政,西医在中国的传播

湖北·7·近代中国物质文化生活变迁

北京·7·辛亥革命冲击了殖民主义在亚洲的统治

2020 【Ⅰ】45·清末新政颁布商务法规 【Ⅲ】29·清帝退位

2019 天津·7·辛亥革命北京·37·中华民国成立

【考情回顾 】

时空定位

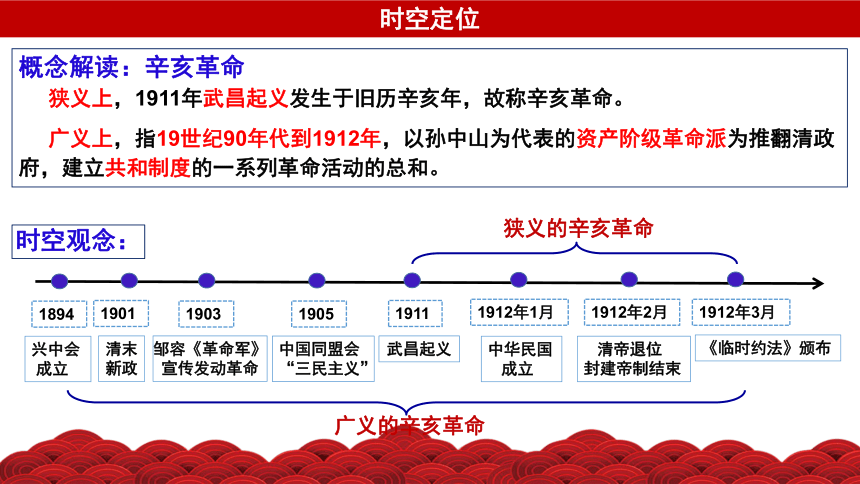

概念解读:辛亥革命

狭义上,1911年武昌起义发生于旧历辛亥年,故称辛亥革命。

广义上,指19世纪90年代到1912年,以孙中山为代表的资产阶级革命派为推翻清政府,建立共和制度的一系列革命活动的总和。

时空观念:

1901

1912年1月

1903

1894

兴中会

成立

清末新政

邹容《革命军》宣传发动革命

武昌起义

中华民国

成立

中国同盟会“三民主义”

1911

1912年2月

清帝退位

封建帝制结束

1905

1912年3月

《临时约法》颁布

狭义的辛亥革命

广义的辛亥革命

湖南10.22

陕西10.22

山西

10.29

云南

10.30

江西10.31

贵州11.4

浙江11.5

江苏

11.5

广西11.7

安徽11.8

福建11.9

广东11.9

四川

11.27

湖北10.10

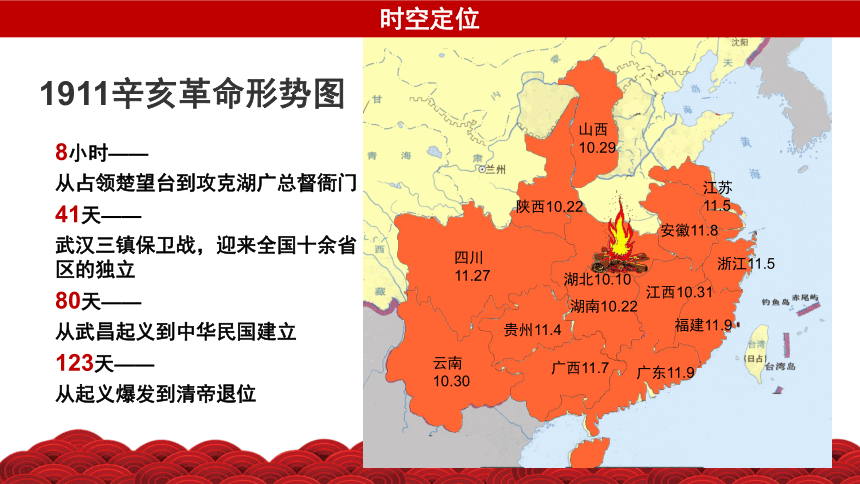

1911辛亥革命形势图

8小时——

从占领楚望台到攻克湖广总督衙门

41天——

武汉三镇保卫战,迎来全国十余省区的独立

80天——

从武昌起义到中华民国建立

123天——

从起义爆发到清帝退位

时空定位

篇目一 必备知识 自主学习

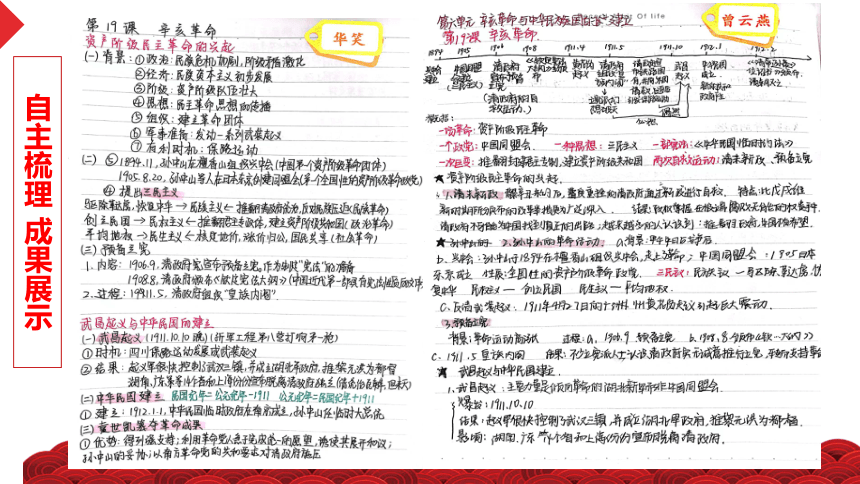

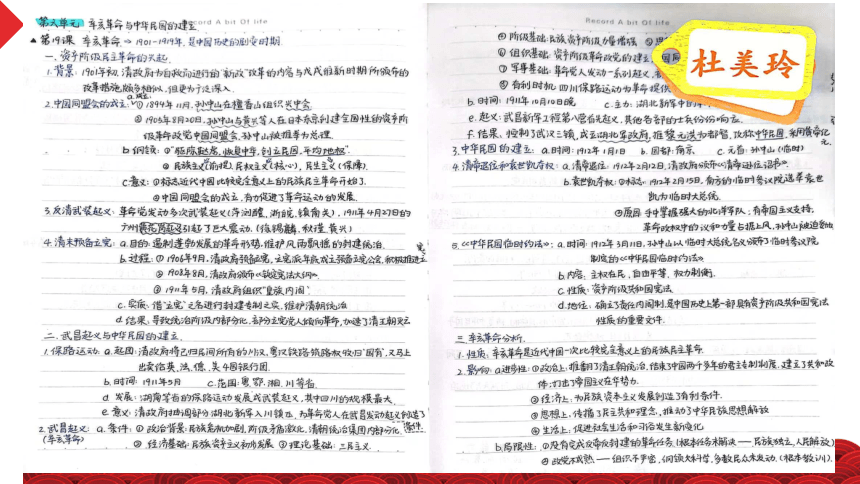

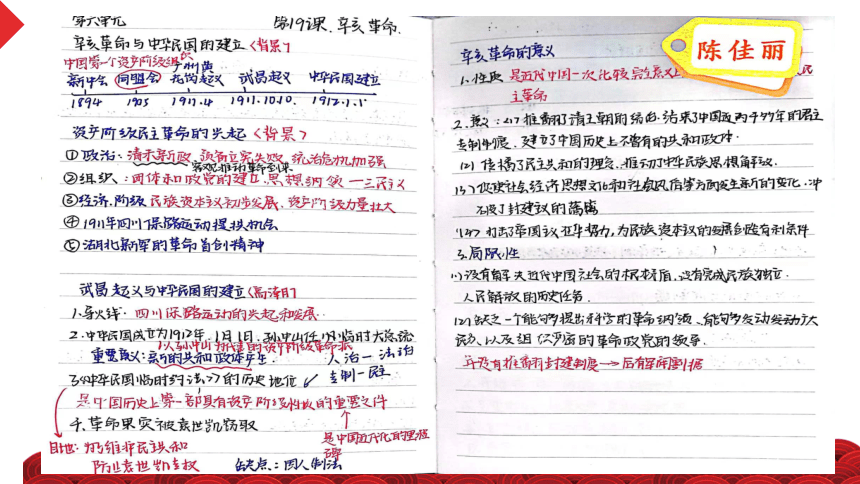

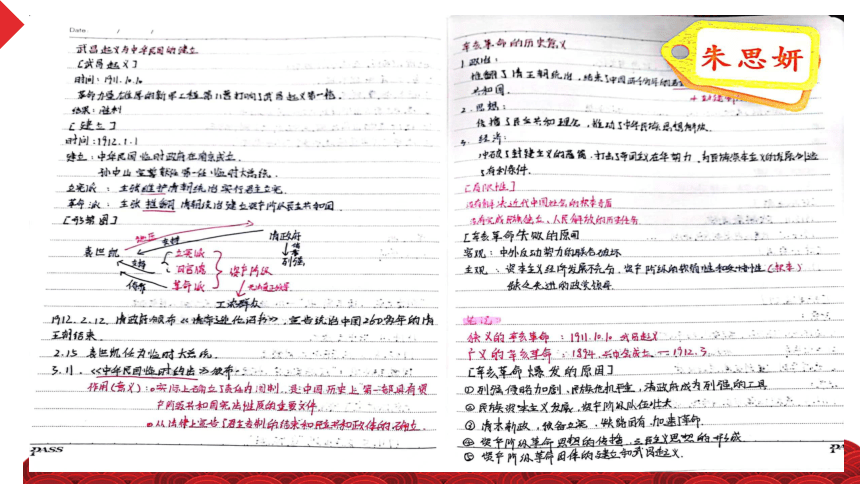

自主梳理 成果展示

视角: 辛亥革命的偶然与必然

史料: 有人认为,1911年武昌发生的那些事,是一场意外,意外里的意外。这场意外,毁了一个王朝,像扳道岔一样,把古老的中国,扳到了另一个轨道上。也有人认为它不是一场意外,而是19世纪以来历史发展的必然结果。

一.辛亥革命的背景(必然性与偶然性)

1.时代背景:民族危机加剧,各种改良救国方案相继失败,社会矛盾激化

2.政治基础:清末新政和“预备立宪”激化矛盾,加速清朝灭亡,客观上为资产阶级民主革命准备了条件。

3.经济基础和阶级基础:民族资本主义经济初步发展,民族资产阶级力量壮大。

4.思想基础:民主革命思想的广泛传播和西方启蒙思想的影响

5.组织基础:资产阶级革命团体(兴中会等)和政党(同盟会)的建立

6.军事基础:革命党人发动一系列武装起义,加速革命高潮到来。

7.有利时机:四川保路运动为革命提供机遇。

必然性

偶然性

中华民国建立

1912.1.1

清帝退位

1912.2.12

武昌起义

1911.10.10

参议院选举袁世凯

为临时大总统

1912.2.15

颁布

《中华民国临时约法》

1912.3.11

二.武昌起义和中华民国建立

篇目二 聚焦高考 重点突破

内 容 同盟会纲领 思想内涵 地位

民族主义 (民族革命) 驱除鞑虏 恢复中华 用革命手段推翻清朝封建统治 前提

民权主义 (政治革命) 创立民国 推翻君主专制制度,建立资产阶级共和国 核心

民生主义 (社会革命) 平均地权 核定地价,涨价归公,国民共享 补充和保障

没有明确反帝

没有明确广大劳动人民的权利

没有废除封建土地制度,且难以实现。

表达了资产阶级的利益和要求,反映了中国人民实现民族独立和民主权利的愿望。第一个比较完整的资产阶级革命纲领。

重点概念:三民主义

(2021·广东高考·7)孙中山在一次演说中认为,近代欧美各国工商业发达,却出现“富者敌国,贫者无立锥”的现象,因此中国必须“未雨绸缪,赶紧设法,免得再蹈覆辙”。孙中山旨在

A.抨击资本主义制度的弊端 B.宣传“均贫富”的政治理想

C.为联合苏俄提供政策依据 D.主张社会革命解决民生问题

D

真题演练

第一章“总纲”:国之主权属于国民全体。

第二章“人民”:国民一律平等……享有人身、居住、财产、言论、出版、集会、结社、宗教信仰等自由;国民有选举权和被选举权。

第三、四、六章:参议员行使立法权;临时大总统及国务员行使行政权;司法权由法院独立行驶。

第五章“国务员”:国务员辅佐临时大总统负其责任;国务员于临时大总统提出法律案、公布法律及发布命令时,须副署之。

【对比】找出两部宪法的不同点,并分析临时约法的目的和意义

《钦定宪法大纲》(1908年)

《中华民国临时约法》(1912年)

一、大清皇帝统治大清帝国,万世一系,永永尊戴。

二、君上神圣尊严,不可侵犯。

五、用人之权,操之君上,而大臣辅弼之,议院不得干预。

主权在民

主权在君

自由平等

封建等级

三权分立

君主专制

责任内阁制

重点突破:《中华民国临时约法》

两部宪法的转换,反映了中国社会从专制走向民主,从人治走向法治的发展趋势,是政治领域近代化的重要成就。

目的:防止袁世凯专权(直接),维护民主共和制度(根本)

意义:是中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件,

具有反对君主专制制度的进步意义.

局限性:

(1)内容不全:没有具体规定人民权利以及实现人民权利的保障。

(2)对责任内阁制的规定尚不完备:既规定了总统的各项实际权力,又极尽可能地赋予参议院和国务员各种权力,使得行政权力的划分极其混乱,造成后来的“府院之争”。

(3)现实需要的因人立法反映出很大的人治主义色彩,损害了立宪的严肃性。

(4)缺乏相应的制度措施,仅凭一纸约法就要限制袁世凯的想法过于理想化,以致约法最后成了一纸空文(也没有履行妇女参政的承诺)

(2023·浙江·统考高考真题)1912年,《中华民国临时约法》颁布,规定实行责任内阁制。据载,宋教仁曾谓:“改总统制为内阁制,则总统政治上之权力至微,虽有野心者,亦不得不就范。”下列各项中,与宋教仁限制总统权力意图相吻合的是

①临时大总统代表政府总揽政务

②临时大总统统帅全国陆海军队

③参议院行使立法权并可弹劾临时大总统

④临时大总统发布命令须由国务员副署才能生效

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

真题演练

D

辛亥革命只止于辛亥革命,绝不会有比辛亥革命更好的结果发生,也决不会有比辛亥革命更坏的结果发生。这句话是怎么讲的呢 就是当辛亥革命发生的时候,当时环境上所必需的,所需要的,大多数人民所需要的,就只是“推翻清王朝”,至于推翻清王朝以外的事和推翻清王朝以后的事,他们则无意过问。所以辛亥革命的结果,便只是将清王朝推翻了;不是没有将清王朝推翻,也不是会发生推翻清王朝以外的好的结果。

----摘编自徐天《今日之革命与革命者》(1928年)

重点探究:辛亥革命成功了,还是失败了?

材料一:辛亥革命,推翻了清王朝的封建反动政府,结束了统治中国几千年的君主专制制度,建立了中华民国。……辛亥革命在中国近代历史发展中具有重要的地位,是中国人民为改变自己命运而奋起革命的一个伟大里程碑。

—江泽民在纪念辛亥革命九十周年大会上的讲话

推翻清王朝统治,结束中国两千多年的君主专制制度,建立共和政体。

政治上

材料二 :“从前皇帝自称为天子,如果有人说皇帝是一强盗,可以打倒,别人一定把他看作疯子。孙中山就曾经是一个被人家看作是疯子的人。相反在辛亥革命以后,如果有人想做皇帝或者拥护别人做皇帝,一定也被看作疯子。”

——《吴玉章文集》

思想上

传播民主共和理念,

促进思想解放。

材料三:辛亥革命推翻了封建君主专制,为资本主义的发展扫除了一些障碍,从1912年~1919年,中国新建厂矿企业有470多家,新增资本达1.3 亿元以上,超过了过去的半个世纪。

—《中国近代经济史统计资料选集》

经济上

为民族资本主义的发展创造了有利条件。

张勋拥戴溥仪复辟:12天

袁世凯称帝:83天

辛亥革命的评价

从帝国到民国 政治:推了腐朽的清王朝,结束了中国两千多年的封建君主专制制度,建立了中国历史上第一个民主共和国,具有划时代的历史意义。

从变法图存到实业救国 经济:动摇了封建经济基础,掀起兴办实业热潮,推动了近代中国工业化的发展。

从君权神授到民主共和 思想:辛亥革命是一场深刻的思想启蒙运动,民主共和观念深入人心,开阔了人们的视野,提高了人们的政治热情。

从臣民到国民 社会生活:自由、平等、博爱的风气兴起。剪辫易服、废止缠足、废除跪拜和革除“大人”“老爷”等称号的移风易俗举措,使得国民的面貌为之一新。

辛亥革命推动了中国的近代化

材料四:辛亥革命后帝国主义和封建主义两座大山仍然沉重地压在中国人民的头上。南京政府名义上是中央政府,但并没有实现国家的真正统一,也没有结束国家的混乱状态。

——《吴玉章回忆录》

局限性:没有改变中国半殖民地半封建的社会性质,没有完成反帝反封建的历史任务,革命果实被窃取。

探究:根据材料结合所学分析辛亥革命没有完成历史任务的原因?

材料:孙中山主要得到了海外的中国商人和洗衣工人的支持。在国内,只有少数学生和商人受到他的思想的影响,而广大民众仍无知、冷漠。

——美国费正清《评中国和日本近代化》

材料:同盟会自身的组织建设也带有简易速成色彩……很难形成集中的强有力的领导。

——章开沅《辛亥革命与“只争朝夕”》

未发动广大民众

缺乏科学革命纲领

同盟会组织不够严密

主观原因:资产阶级革命派的软弱性、妥协性,无法真正领导中国革命

客观原因:中外反动势力强大

根本原因:半殖半封社会下资本主义发展不充分,资产阶级力量弱小

辛亥革命的评价

认识:

对辛亥革命的评价,不能片面的、主观的评价,而是应当从当时的时代背景、历史条件和革命本身的历史事实出发,即用唯物主义的观点全面地、正确地评价,方能得出客观公正的、合乎历史本来面目的结论。

孙中山先生和辛亥革命先驱为中华民族建立的历史功绩彪炳千秋!在辛亥革命中英勇奋斗和壮烈牺牲的志士们名垂青史!辛亥革命永远是中华民族伟大复兴征程上一座巍然屹立的里程碑!我呼吁,海内外全体中华儿女更加紧密地团结起来,发扬孙中山先生等辛亥革命先驱的伟大精神,携手向着中华民族伟大复兴的目标继续奋勇前进!

——习近平:在纪念辛亥革命110周年大会上的讲话(2021年10月9日)

篇目三 知识拓展 课堂巩固

1.背景

1901年《辛丑条约》后,遭受重挫的清政府试图通过“新政”进行“自救”。

2.过程

【知识拓展】清末新政(1901-1911)

3.内容(历史纵横108页)

政治:改革官制。改总理衙门为外务部……

军事:编练新军。

经济:倡导创办工商业企业,奖励实业。

教育:推行教育改革,废除科举制,兴办学堂,派留学生出国;

清末新政是一场改革运动。它和历史上所有传统君主制下的改革一样,以传统政治权威合法性为基础,运用传统的官僚行政组织手段,自上而下地进行政策创新,在保持既存秩序的历史连续性的基础上,渐进地推进社会变迁和政治结构的自我更新,并实现从传统社会向现代社会的过渡……

——摘编自萧功秦《危机中的变革》

清末新政的失败,实际上向世人说明了清政府统治的穷途末路。清末新政是中国早期现代化的终结点,也是中国现代化进程的分水岭,它以并非自感的自我毁灭为代价,较为全面地开启了现代化的闸门,为辛亥后走上正式起跑线奠定了基础。

——摘编自章征科主编《“中国近现代史纲要”专题研究》

4.特点:

由最高统治者自上而下推行;过程具有渐进性;

内容丰富广泛;

涉及以预备立宪为中心的政治变革;

对中国社会产生了巨大影响。

5.影响:

一定程度上推动了中国的近代化进程,但清政府内外交困,缺乏相应的客观条件保证改革实施,改革很快失败。

客观上促进了民主革命的发展,加速了社会转型。

【知识拓展】清末新政(1901-1911)

(2023·全国·甲卷 28)清末,陈去病在《论戏剧之有益》一文中说:“此其奏效之捷,必有过于劳心焦思,孜孜矻矻以作《革命军》《驳康书》《黄帝魂》《落花梦》《自由血》者殆千万倍。”他号召青年人投身戏剧。这反映出

A.传统戏曲的演出逐渐衰落 B.戏剧开始由愉悦达官显贵转向民众

C.戏剧成为宣传革命的手段 D.反清书籍宣传革命思想的作用弱化

【答案】C【详解】根据材料“此其奏效之捷,必有过于劳心焦思,孜孜矻矻以作《革命军》、《驳康书》、《黄帝魂》、《落花梦》、《自由血》者殆千万倍”。“他号召青年人投身戏剧。”并结合所学可知,清末陈去病重视戏剧,认为它在鼓动平民、普及社会方面具有重要作用,并结合时代背景,此时正处于民族危机不断加深,革命思潮不断传播的过程中,陈去病认为戏剧对宣传革命的作用比《革命军》等著作作用更大,故号召青年人投身戏剧,C项正确;

课 堂 巩 固

(2022.湖北卷.7)下图是近代一位青年寓居天津期间的元旦日记,箭头所指的方框内文字

A.流露出对社会嬗变的失落情感

B.反映了帝制到共和的时代变化

C.展现民国元年元旦的社会景象

D.表达作者投身革命的坚定立场

B

课 堂 巩 固

材料一:

1911年10月14日,《中国的危机》载:“中国的紧张局势并未减弱……英帝国一直秉承的原则是每个国家的人民都有权利摆脱来自上层的奴役,这属于他们的内部事务,其他各国没有理由进行无理的干涉。”

1911年11月29日,《攻陷武昌进一步和平的希望》载:“袁正在引导他人接受这样的观点,除了推翻朝廷,关于立宪政府的一切事宜己经得到认可,再进行争斗己没有意义。”

1912年2月15日,《南京共和党人》载:“孙中山的怂恿的行动引起了人们的疑虑。人们认为,这表明中国与外国列强的关系出现误解,当孙准备移都南京时并未征得外国的同意。” ——摘编自英国主流报刊《泰晤士报》【问题】《泰晤士报》对“辛亥革命”言论基调的有何变化,并做出合理解释。

变化:由中立转变为干涉革命(支持袁世凯,抑制孙中山)。

解释:《泰晤士报》代表着英国的政治立场,随着革命形势(范围、力量对比等)的发展影响了英国的在华利益,于是态度发生了变化。

课后探究:《泰晤士报》与《民立报》的态度

材料二:

1911年10月21日,《最后之胜负如何》载:“今以革命党与政府,较二者所遇之天时,果孰顺乎?所据之地利,果孰优乎?所得之人和,果孰多乎?”

1911年12月20日,《记孙文之最近运动及其人之价值》载:“故欧人前此惟知一中国有李鸿章,李死惟知有袁世凯,今者有孙逸仙,而袁世凯次之。”

1911年12月27日,《和呼,战呼》载:“愿我将士勿少希望于和议之可成,急整军旅矣,一日停战期满,即率大军北进以慰国民之热望。”

——摘编自同盟会中部总会机关报《民立报》

【问题】指出《民立报》对于“辛亥革命”的态度并分析该报刊的影响。

态度:支持孙中山领导的辛亥革命。

影响:为辛亥革命作了舆论宣传,推动了革命进程的发展。

【问题】基于以上分析,谈谈运用报刊研究历史时应该注意的事项

注意事项:

报刊基于不同立场和态度,对历史问题的报道具有主观性。

研究历史问题的过程中一定要多方面搜集不同来源、不同观点的史料,

并进行史料辨析,去伪存真,全面客观的认识历史。

THANK YOU

感谢聆听

吾至爱汝,即此爱汝一念,使吾勇就死也。吾自遇汝以来,常愿天下有情人都成眷属;然遍地腥云,满街狼犬,称心快意,几家能够?司马青衫,吾不能学太上之忘情也。语云:仁者“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼”。吾充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱,所以敢先汝而死,不顾汝也。汝体吾此心,于啼泣之余,亦以天下人为念,当亦乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也。汝其勿悲! ———《与妻书》|林觉民(1911年4月24日)

【林觉民家书】

1911年春,留学日本的中国革命党人林觉民回国,于4月24日写下绝笔《与妻书》,随后毅然投入广州的黄花岗起义。

1.林觉民“先汝而死,不顾汝也”的原因

2.林觉民代表的革命党人“为天下人谋永福”做了哪些努力

3.林觉民代表的革命党人所做的努力结果如何

——辛亥革命的评价

——辛亥革命的背景

——辛亥革命的过程

中外历史纲要(上)第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

第16讲

辛亥革命

课程标准:了解孙中山三民主义的基本内容,理解辛亥革命对中国结束帝制、建立民国的意义及历史局限性。

时间 全国卷 地方卷

2023 【甲】28. 辛亥革命的背景 【新课标】29. 辛亥革命的背景 (清末新政) 北京.19.孙中山早期革命活动;

浙江(1)·7·中华民国建立与《中华民国临时约法》

2022 天津·6·辛亥革命的发展特点 江苏·7·辛亥革命剪辫子

海南·6·孙中山 山东·6·洋务运动和清未新政相同目的

湖北·7·中华民国临时政府,从帝制到共和的时代变化

广东·7·清未新政改革加快了社会结构变动

2021 【Ⅲ】29·辛亥革命;南北议和与清帝逊位; 湖南·8·辛亥革命的背景

广东·7·民生主义诞生的思想来源

河北·7·清未新政,西医在中国的传播

湖北·7·近代中国物质文化生活变迁

北京·7·辛亥革命冲击了殖民主义在亚洲的统治

2020 【Ⅰ】45·清末新政颁布商务法规 【Ⅲ】29·清帝退位

2019 天津·7·辛亥革命北京·37·中华民国成立

【考情回顾 】

时空定位

概念解读:辛亥革命

狭义上,1911年武昌起义发生于旧历辛亥年,故称辛亥革命。

广义上,指19世纪90年代到1912年,以孙中山为代表的资产阶级革命派为推翻清政府,建立共和制度的一系列革命活动的总和。

时空观念:

1901

1912年1月

1903

1894

兴中会

成立

清末新政

邹容《革命军》宣传发动革命

武昌起义

中华民国

成立

中国同盟会“三民主义”

1911

1912年2月

清帝退位

封建帝制结束

1905

1912年3月

《临时约法》颁布

狭义的辛亥革命

广义的辛亥革命

湖南10.22

陕西10.22

山西

10.29

云南

10.30

江西10.31

贵州11.4

浙江11.5

江苏

11.5

广西11.7

安徽11.8

福建11.9

广东11.9

四川

11.27

湖北10.10

1911辛亥革命形势图

8小时——

从占领楚望台到攻克湖广总督衙门

41天——

武汉三镇保卫战,迎来全国十余省区的独立

80天——

从武昌起义到中华民国建立

123天——

从起义爆发到清帝退位

时空定位

篇目一 必备知识 自主学习

自主梳理 成果展示

视角: 辛亥革命的偶然与必然

史料: 有人认为,1911年武昌发生的那些事,是一场意外,意外里的意外。这场意外,毁了一个王朝,像扳道岔一样,把古老的中国,扳到了另一个轨道上。也有人认为它不是一场意外,而是19世纪以来历史发展的必然结果。

一.辛亥革命的背景(必然性与偶然性)

1.时代背景:民族危机加剧,各种改良救国方案相继失败,社会矛盾激化

2.政治基础:清末新政和“预备立宪”激化矛盾,加速清朝灭亡,客观上为资产阶级民主革命准备了条件。

3.经济基础和阶级基础:民族资本主义经济初步发展,民族资产阶级力量壮大。

4.思想基础:民主革命思想的广泛传播和西方启蒙思想的影响

5.组织基础:资产阶级革命团体(兴中会等)和政党(同盟会)的建立

6.军事基础:革命党人发动一系列武装起义,加速革命高潮到来。

7.有利时机:四川保路运动为革命提供机遇。

必然性

偶然性

中华民国建立

1912.1.1

清帝退位

1912.2.12

武昌起义

1911.10.10

参议院选举袁世凯

为临时大总统

1912.2.15

颁布

《中华民国临时约法》

1912.3.11

二.武昌起义和中华民国建立

篇目二 聚焦高考 重点突破

内 容 同盟会纲领 思想内涵 地位

民族主义 (民族革命) 驱除鞑虏 恢复中华 用革命手段推翻清朝封建统治 前提

民权主义 (政治革命) 创立民国 推翻君主专制制度,建立资产阶级共和国 核心

民生主义 (社会革命) 平均地权 核定地价,涨价归公,国民共享 补充和保障

没有明确反帝

没有明确广大劳动人民的权利

没有废除封建土地制度,且难以实现。

表达了资产阶级的利益和要求,反映了中国人民实现民族独立和民主权利的愿望。第一个比较完整的资产阶级革命纲领。

重点概念:三民主义

(2021·广东高考·7)孙中山在一次演说中认为,近代欧美各国工商业发达,却出现“富者敌国,贫者无立锥”的现象,因此中国必须“未雨绸缪,赶紧设法,免得再蹈覆辙”。孙中山旨在

A.抨击资本主义制度的弊端 B.宣传“均贫富”的政治理想

C.为联合苏俄提供政策依据 D.主张社会革命解决民生问题

D

真题演练

第一章“总纲”:国之主权属于国民全体。

第二章“人民”:国民一律平等……享有人身、居住、财产、言论、出版、集会、结社、宗教信仰等自由;国民有选举权和被选举权。

第三、四、六章:参议员行使立法权;临时大总统及国务员行使行政权;司法权由法院独立行驶。

第五章“国务员”:国务员辅佐临时大总统负其责任;国务员于临时大总统提出法律案、公布法律及发布命令时,须副署之。

【对比】找出两部宪法的不同点,并分析临时约法的目的和意义

《钦定宪法大纲》(1908年)

《中华民国临时约法》(1912年)

一、大清皇帝统治大清帝国,万世一系,永永尊戴。

二、君上神圣尊严,不可侵犯。

五、用人之权,操之君上,而大臣辅弼之,议院不得干预。

主权在民

主权在君

自由平等

封建等级

三权分立

君主专制

责任内阁制

重点突破:《中华民国临时约法》

两部宪法的转换,反映了中国社会从专制走向民主,从人治走向法治的发展趋势,是政治领域近代化的重要成就。

目的:防止袁世凯专权(直接),维护民主共和制度(根本)

意义:是中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件,

具有反对君主专制制度的进步意义.

局限性:

(1)内容不全:没有具体规定人民权利以及实现人民权利的保障。

(2)对责任内阁制的规定尚不完备:既规定了总统的各项实际权力,又极尽可能地赋予参议院和国务员各种权力,使得行政权力的划分极其混乱,造成后来的“府院之争”。

(3)现实需要的因人立法反映出很大的人治主义色彩,损害了立宪的严肃性。

(4)缺乏相应的制度措施,仅凭一纸约法就要限制袁世凯的想法过于理想化,以致约法最后成了一纸空文(也没有履行妇女参政的承诺)

(2023·浙江·统考高考真题)1912年,《中华民国临时约法》颁布,规定实行责任内阁制。据载,宋教仁曾谓:“改总统制为内阁制,则总统政治上之权力至微,虽有野心者,亦不得不就范。”下列各项中,与宋教仁限制总统权力意图相吻合的是

①临时大总统代表政府总揽政务

②临时大总统统帅全国陆海军队

③参议院行使立法权并可弹劾临时大总统

④临时大总统发布命令须由国务员副署才能生效

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

真题演练

D

辛亥革命只止于辛亥革命,绝不会有比辛亥革命更好的结果发生,也决不会有比辛亥革命更坏的结果发生。这句话是怎么讲的呢 就是当辛亥革命发生的时候,当时环境上所必需的,所需要的,大多数人民所需要的,就只是“推翻清王朝”,至于推翻清王朝以外的事和推翻清王朝以后的事,他们则无意过问。所以辛亥革命的结果,便只是将清王朝推翻了;不是没有将清王朝推翻,也不是会发生推翻清王朝以外的好的结果。

----摘编自徐天《今日之革命与革命者》(1928年)

重点探究:辛亥革命成功了,还是失败了?

材料一:辛亥革命,推翻了清王朝的封建反动政府,结束了统治中国几千年的君主专制制度,建立了中华民国。……辛亥革命在中国近代历史发展中具有重要的地位,是中国人民为改变自己命运而奋起革命的一个伟大里程碑。

—江泽民在纪念辛亥革命九十周年大会上的讲话

推翻清王朝统治,结束中国两千多年的君主专制制度,建立共和政体。

政治上

材料二 :“从前皇帝自称为天子,如果有人说皇帝是一强盗,可以打倒,别人一定把他看作疯子。孙中山就曾经是一个被人家看作是疯子的人。相反在辛亥革命以后,如果有人想做皇帝或者拥护别人做皇帝,一定也被看作疯子。”

——《吴玉章文集》

思想上

传播民主共和理念,

促进思想解放。

材料三:辛亥革命推翻了封建君主专制,为资本主义的发展扫除了一些障碍,从1912年~1919年,中国新建厂矿企业有470多家,新增资本达1.3 亿元以上,超过了过去的半个世纪。

—《中国近代经济史统计资料选集》

经济上

为民族资本主义的发展创造了有利条件。

张勋拥戴溥仪复辟:12天

袁世凯称帝:83天

辛亥革命的评价

从帝国到民国 政治:推了腐朽的清王朝,结束了中国两千多年的封建君主专制制度,建立了中国历史上第一个民主共和国,具有划时代的历史意义。

从变法图存到实业救国 经济:动摇了封建经济基础,掀起兴办实业热潮,推动了近代中国工业化的发展。

从君权神授到民主共和 思想:辛亥革命是一场深刻的思想启蒙运动,民主共和观念深入人心,开阔了人们的视野,提高了人们的政治热情。

从臣民到国民 社会生活:自由、平等、博爱的风气兴起。剪辫易服、废止缠足、废除跪拜和革除“大人”“老爷”等称号的移风易俗举措,使得国民的面貌为之一新。

辛亥革命推动了中国的近代化

材料四:辛亥革命后帝国主义和封建主义两座大山仍然沉重地压在中国人民的头上。南京政府名义上是中央政府,但并没有实现国家的真正统一,也没有结束国家的混乱状态。

——《吴玉章回忆录》

局限性:没有改变中国半殖民地半封建的社会性质,没有完成反帝反封建的历史任务,革命果实被窃取。

探究:根据材料结合所学分析辛亥革命没有完成历史任务的原因?

材料:孙中山主要得到了海外的中国商人和洗衣工人的支持。在国内,只有少数学生和商人受到他的思想的影响,而广大民众仍无知、冷漠。

——美国费正清《评中国和日本近代化》

材料:同盟会自身的组织建设也带有简易速成色彩……很难形成集中的强有力的领导。

——章开沅《辛亥革命与“只争朝夕”》

未发动广大民众

缺乏科学革命纲领

同盟会组织不够严密

主观原因:资产阶级革命派的软弱性、妥协性,无法真正领导中国革命

客观原因:中外反动势力强大

根本原因:半殖半封社会下资本主义发展不充分,资产阶级力量弱小

辛亥革命的评价

认识:

对辛亥革命的评价,不能片面的、主观的评价,而是应当从当时的时代背景、历史条件和革命本身的历史事实出发,即用唯物主义的观点全面地、正确地评价,方能得出客观公正的、合乎历史本来面目的结论。

孙中山先生和辛亥革命先驱为中华民族建立的历史功绩彪炳千秋!在辛亥革命中英勇奋斗和壮烈牺牲的志士们名垂青史!辛亥革命永远是中华民族伟大复兴征程上一座巍然屹立的里程碑!我呼吁,海内外全体中华儿女更加紧密地团结起来,发扬孙中山先生等辛亥革命先驱的伟大精神,携手向着中华民族伟大复兴的目标继续奋勇前进!

——习近平:在纪念辛亥革命110周年大会上的讲话(2021年10月9日)

篇目三 知识拓展 课堂巩固

1.背景

1901年《辛丑条约》后,遭受重挫的清政府试图通过“新政”进行“自救”。

2.过程

【知识拓展】清末新政(1901-1911)

3.内容(历史纵横108页)

政治:改革官制。改总理衙门为外务部……

军事:编练新军。

经济:倡导创办工商业企业,奖励实业。

教育:推行教育改革,废除科举制,兴办学堂,派留学生出国;

清末新政是一场改革运动。它和历史上所有传统君主制下的改革一样,以传统政治权威合法性为基础,运用传统的官僚行政组织手段,自上而下地进行政策创新,在保持既存秩序的历史连续性的基础上,渐进地推进社会变迁和政治结构的自我更新,并实现从传统社会向现代社会的过渡……

——摘编自萧功秦《危机中的变革》

清末新政的失败,实际上向世人说明了清政府统治的穷途末路。清末新政是中国早期现代化的终结点,也是中国现代化进程的分水岭,它以并非自感的自我毁灭为代价,较为全面地开启了现代化的闸门,为辛亥后走上正式起跑线奠定了基础。

——摘编自章征科主编《“中国近现代史纲要”专题研究》

4.特点:

由最高统治者自上而下推行;过程具有渐进性;

内容丰富广泛;

涉及以预备立宪为中心的政治变革;

对中国社会产生了巨大影响。

5.影响:

一定程度上推动了中国的近代化进程,但清政府内外交困,缺乏相应的客观条件保证改革实施,改革很快失败。

客观上促进了民主革命的发展,加速了社会转型。

【知识拓展】清末新政(1901-1911)

(2023·全国·甲卷 28)清末,陈去病在《论戏剧之有益》一文中说:“此其奏效之捷,必有过于劳心焦思,孜孜矻矻以作《革命军》《驳康书》《黄帝魂》《落花梦》《自由血》者殆千万倍。”他号召青年人投身戏剧。这反映出

A.传统戏曲的演出逐渐衰落 B.戏剧开始由愉悦达官显贵转向民众

C.戏剧成为宣传革命的手段 D.反清书籍宣传革命思想的作用弱化

【答案】C【详解】根据材料“此其奏效之捷,必有过于劳心焦思,孜孜矻矻以作《革命军》、《驳康书》、《黄帝魂》、《落花梦》、《自由血》者殆千万倍”。“他号召青年人投身戏剧。”并结合所学可知,清末陈去病重视戏剧,认为它在鼓动平民、普及社会方面具有重要作用,并结合时代背景,此时正处于民族危机不断加深,革命思潮不断传播的过程中,陈去病认为戏剧对宣传革命的作用比《革命军》等著作作用更大,故号召青年人投身戏剧,C项正确;

课 堂 巩 固

(2022.湖北卷.7)下图是近代一位青年寓居天津期间的元旦日记,箭头所指的方框内文字

A.流露出对社会嬗变的失落情感

B.反映了帝制到共和的时代变化

C.展现民国元年元旦的社会景象

D.表达作者投身革命的坚定立场

B

课 堂 巩 固

材料一:

1911年10月14日,《中国的危机》载:“中国的紧张局势并未减弱……英帝国一直秉承的原则是每个国家的人民都有权利摆脱来自上层的奴役,这属于他们的内部事务,其他各国没有理由进行无理的干涉。”

1911年11月29日,《攻陷武昌进一步和平的希望》载:“袁正在引导他人接受这样的观点,除了推翻朝廷,关于立宪政府的一切事宜己经得到认可,再进行争斗己没有意义。”

1912年2月15日,《南京共和党人》载:“孙中山的怂恿的行动引起了人们的疑虑。人们认为,这表明中国与外国列强的关系出现误解,当孙准备移都南京时并未征得外国的同意。” ——摘编自英国主流报刊《泰晤士报》【问题】《泰晤士报》对“辛亥革命”言论基调的有何变化,并做出合理解释。

变化:由中立转变为干涉革命(支持袁世凯,抑制孙中山)。

解释:《泰晤士报》代表着英国的政治立场,随着革命形势(范围、力量对比等)的发展影响了英国的在华利益,于是态度发生了变化。

课后探究:《泰晤士报》与《民立报》的态度

材料二:

1911年10月21日,《最后之胜负如何》载:“今以革命党与政府,较二者所遇之天时,果孰顺乎?所据之地利,果孰优乎?所得之人和,果孰多乎?”

1911年12月20日,《记孙文之最近运动及其人之价值》载:“故欧人前此惟知一中国有李鸿章,李死惟知有袁世凯,今者有孙逸仙,而袁世凯次之。”

1911年12月27日,《和呼,战呼》载:“愿我将士勿少希望于和议之可成,急整军旅矣,一日停战期满,即率大军北进以慰国民之热望。”

——摘编自同盟会中部总会机关报《民立报》

【问题】指出《民立报》对于“辛亥革命”的态度并分析该报刊的影响。

态度:支持孙中山领导的辛亥革命。

影响:为辛亥革命作了舆论宣传,推动了革命进程的发展。

【问题】基于以上分析,谈谈运用报刊研究历史时应该注意的事项

注意事项:

报刊基于不同立场和态度,对历史问题的报道具有主观性。

研究历史问题的过程中一定要多方面搜集不同来源、不同观点的史料,

并进行史料辨析,去伪存真,全面客观的认识历史。

THANK YOU

感谢聆听

同课章节目录