重庆市万州区长岭初级中学九年级语文上册教学课件:14应有格物致知精神(共18张PPT)

文档属性

| 名称 | 重庆市万州区长岭初级中学九年级语文上册教学课件:14应有格物致知精神(共18张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 350.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-12-30 20:18:48 | ||

图片预览

文档简介

课件18张PPT。

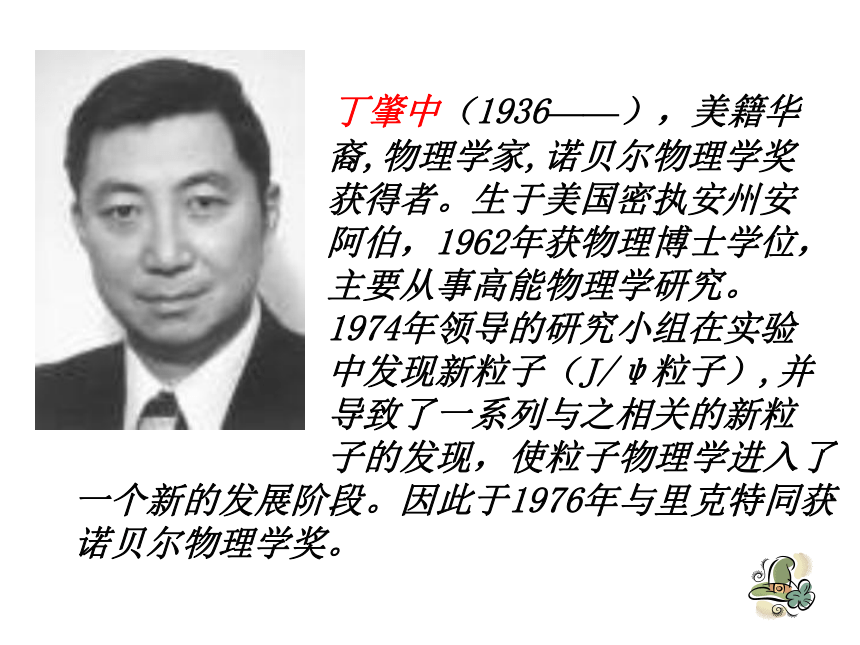

学习目标:1.理解真正的格物致知的精神。 重点 2.理解文章的论证方法。 重难点 3. 联系学习实际,培养科学实验精神。德育 丁肇中(1936——),美籍华

裔,物理学家,诺贝尔物理学奖

获得者。生于美国密执安州安

阿伯,1962年获物理博士学位,

主要从事高能物理学研究。

1974年领导的研究小组在实验

中发现新粒子(J/ψ粒子),并

导致了一系列与之相关的新粒

子的发现,使粒子物理学进入了一个新的发展阶段。因此于1976年与里克特同获诺贝尔物理学奖。1、注音:丁肇( )中 不知所措( )

彷( )徨( ) 2、释词:

格物:

致知:

袖手旁观:

不知所措:

彷徨:zh àocuò推究事物的原理。获得知识。比喻置身事外或不协助别人。不知道怎么办才好,形容受窘或发急。检查预习:pánghuáng走来走去,犹疑不决,不知往哪个方向去。整体感知:1、作者怎样解释“格物致知”?

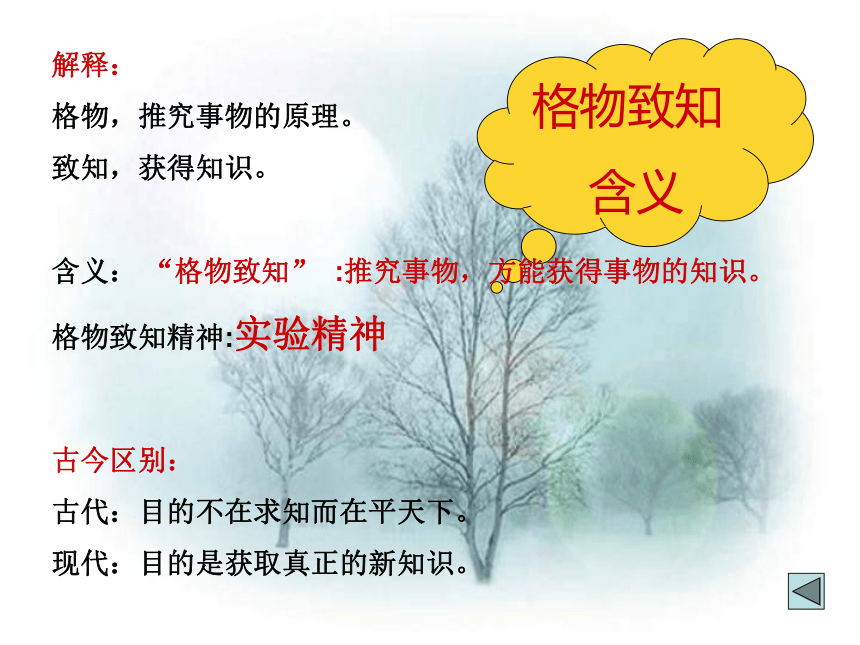

3、本文的结论是什么?2、本文的论点是什么?格物致知

含义解释:

格物,推究事物的原理。

致知,获得知识。

含义: “格物致知” :推究事物,方能获得事物的知识。

格物致知精神:实验精神

古今区别:

古代:目的不在求知而在平天下。

现代:目的是获取真正的新知识。速读课文、整体理解论点结论希望我们这一代对于格物和致知有新的认识和

思考,使得实验精神真正地变成中国文化的一

部分。我们应有格物致知精神1、传统教育的弊端是什么?原因是什么

2、第4段运用什么论证方法?证明了什么

3、科学发展的历史告诉我们什么

4、第8段举研究竹子的例子证明了什么

5、第9段讲的是什么道理

6、在这样的文化背景下,中国学生的现状是什么样

7、第12段运用什么论证方法?证明了什么

8、格物致知真正的意义是什么

弊端传统的中国教育不重视真正的格物和致知,即自

然科学的实验精神。原因传统的中国教育的目的“并不是寻求新知识,而是适应一个固定的社会制度”,埋没了格物致知的真正意义。1、传统教育的弊端是什么?原因是什么

论证方法举例论证。以王阳明为例。证明了证明了中国古代的传统教育没有真正理解格物

和致知的真正含义。2、第4段运用什么论证方法?证明了什么告诉我们:“新的知识只能通过实地实验而得到,不是由

自我检讨或哲理的清淡就可求到的。”说明实验是获得新知的唯一途径。竹子的例子证明了:实验不是消极的袖手旁观的观察,

而是有计划的积极的探测。3、科学发展的历史告诉我们什么

4、第8段举研究竹子的例子证明了什么讲的道理:实验是有计划、有目标的探测,需要眼光、

勇气和毅力。中国学生的现状:中国学生大都偏向于理论而轻视实验,偏向于抽象的思维而不愿动手,中国学生往往念功课成绩很好,考试都得近一百分,但是面临着需要主意的研究工作时,就常常不知所措了。5、第9段讲的是什么道理

6、在这样的文化背景下,中国学生的现状是什么样第十二段论证方法:举例论证证明了 中国传统教育重理论轻实践,重思维轻

动手的弊端。真正的意义:第一,寻求真理的唯一途径是对事物客观的探索;

第二,探索的过程不是消极的袖手旁观,而是有想

像力的有计划的探索。7、第12段运用什么论证方法?证明了什么

8、格物致知真正的意义是什么

格物致知精神:1、寻求真理的惟一途径是对事物客观的探索。2、要有积极的态度,不能袖手旁观。3、要有细致具体的计划,不是盲目的。4、要有眼光(要有判断力)、勇气、毅力。5、要保留一个怀疑求真的,不盲目地接受过

去认定的真理和学术权威的意见。应有格物致知精神

话题(第1段)(第2—5段)解释“概念”,引出对中国传统教育

弊端原因的分析。(引入)为什么要提倡实验精神

(重要性)1、这是科学发展的历史和实验过程证明了的2、这是由中国传统教育的中国学生的学习弱点决定的3、这是应付今天的世界环境必不可少的(写作目的)内涵、意义、希望王阳明格竹自身的学习

经历讲道理摆事实论点论据论证课堂小结: 应有格物致知精神 议论文 论点:应有格物致知精神 论证方法:举例论证 . 道理论证论证结构:提出论题分析问题得出结论(1)(2-----12)(13)布置作业: 课文说:“中国学生往往念功课成绩很好,考试都得近一百分,但是面临着需要主意的研究工作时,就常常不知所措了。” 想一下,这是不是符合实际?如果是,应该怎样改进?提出建议和方法,并把你的 看法写成片断作文。

学习目标:1.理解真正的格物致知的精神。 重点 2.理解文章的论证方法。 重难点 3. 联系学习实际,培养科学实验精神。德育 丁肇中(1936——),美籍华

裔,物理学家,诺贝尔物理学奖

获得者。生于美国密执安州安

阿伯,1962年获物理博士学位,

主要从事高能物理学研究。

1974年领导的研究小组在实验

中发现新粒子(J/ψ粒子),并

导致了一系列与之相关的新粒

子的发现,使粒子物理学进入了一个新的发展阶段。因此于1976年与里克特同获诺贝尔物理学奖。1、注音:丁肇( )中 不知所措( )

彷( )徨( ) 2、释词:

格物:

致知:

袖手旁观:

不知所措:

彷徨:zh àocuò推究事物的原理。获得知识。比喻置身事外或不协助别人。不知道怎么办才好,形容受窘或发急。检查预习:pánghuáng走来走去,犹疑不决,不知往哪个方向去。整体感知:1、作者怎样解释“格物致知”?

3、本文的结论是什么?2、本文的论点是什么?格物致知

含义解释:

格物,推究事物的原理。

致知,获得知识。

含义: “格物致知” :推究事物,方能获得事物的知识。

格物致知精神:实验精神

古今区别:

古代:目的不在求知而在平天下。

现代:目的是获取真正的新知识。速读课文、整体理解论点结论希望我们这一代对于格物和致知有新的认识和

思考,使得实验精神真正地变成中国文化的一

部分。我们应有格物致知精神1、传统教育的弊端是什么?原因是什么

2、第4段运用什么论证方法?证明了什么

3、科学发展的历史告诉我们什么

4、第8段举研究竹子的例子证明了什么

5、第9段讲的是什么道理

6、在这样的文化背景下,中国学生的现状是什么样

7、第12段运用什么论证方法?证明了什么

8、格物致知真正的意义是什么

弊端传统的中国教育不重视真正的格物和致知,即自

然科学的实验精神。原因传统的中国教育的目的“并不是寻求新知识,而是适应一个固定的社会制度”,埋没了格物致知的真正意义。1、传统教育的弊端是什么?原因是什么

论证方法举例论证。以王阳明为例。证明了证明了中国古代的传统教育没有真正理解格物

和致知的真正含义。2、第4段运用什么论证方法?证明了什么告诉我们:“新的知识只能通过实地实验而得到,不是由

自我检讨或哲理的清淡就可求到的。”说明实验是获得新知的唯一途径。竹子的例子证明了:实验不是消极的袖手旁观的观察,

而是有计划的积极的探测。3、科学发展的历史告诉我们什么

4、第8段举研究竹子的例子证明了什么讲的道理:实验是有计划、有目标的探测,需要眼光、

勇气和毅力。中国学生的现状:中国学生大都偏向于理论而轻视实验,偏向于抽象的思维而不愿动手,中国学生往往念功课成绩很好,考试都得近一百分,但是面临着需要主意的研究工作时,就常常不知所措了。5、第9段讲的是什么道理

6、在这样的文化背景下,中国学生的现状是什么样第十二段论证方法:举例论证证明了 中国传统教育重理论轻实践,重思维轻

动手的弊端。真正的意义:第一,寻求真理的唯一途径是对事物客观的探索;

第二,探索的过程不是消极的袖手旁观,而是有想

像力的有计划的探索。7、第12段运用什么论证方法?证明了什么

8、格物致知真正的意义是什么

格物致知精神:1、寻求真理的惟一途径是对事物客观的探索。2、要有积极的态度,不能袖手旁观。3、要有细致具体的计划,不是盲目的。4、要有眼光(要有判断力)、勇气、毅力。5、要保留一个怀疑求真的,不盲目地接受过

去认定的真理和学术权威的意见。应有格物致知精神

话题(第1段)(第2—5段)解释“概念”,引出对中国传统教育

弊端原因的分析。(引入)为什么要提倡实验精神

(重要性)1、这是科学发展的历史和实验过程证明了的2、这是由中国传统教育的中国学生的学习弱点决定的3、这是应付今天的世界环境必不可少的(写作目的)内涵、意义、希望王阳明格竹自身的学习

经历讲道理摆事实论点论据论证课堂小结: 应有格物致知精神 议论文 论点:应有格物致知精神 论证方法:举例论证 . 道理论证论证结构:提出论题分析问题得出结论(1)(2-----12)(13)布置作业: 课文说:“中国学生往往念功课成绩很好,考试都得近一百分,但是面临着需要主意的研究工作时,就常常不知所措了。” 想一下,这是不是符合实际?如果是,应该怎样改进?提出建议和方法,并把你的 看法写成片断作文。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》