2023-2024学年七年级上学期语文名著阅读【朝花夕拾】检测试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 2023-2024学年七年级上学期语文名著阅读【朝花夕拾】检测试题(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 37.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-16 19:25:45 | ||

图片预览

文档简介

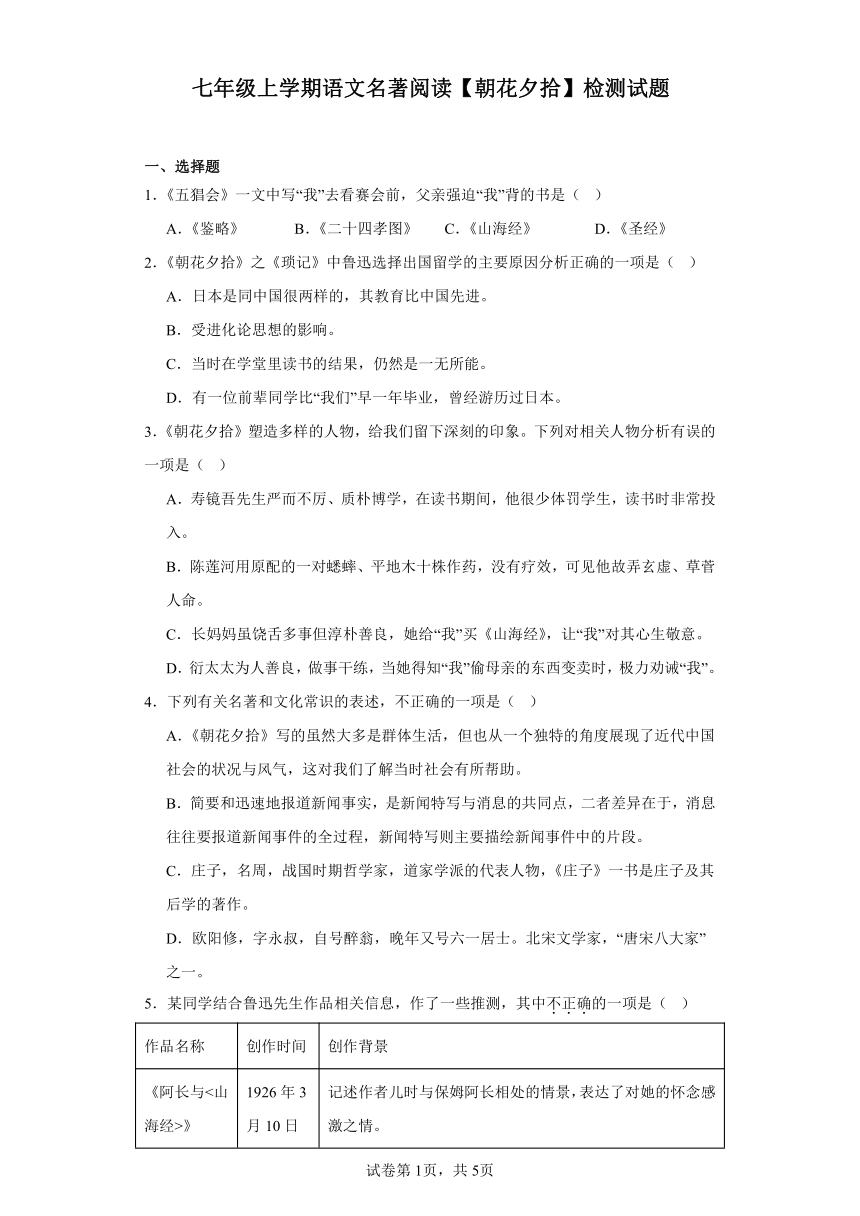

七年级上学期语文名著阅读【朝花夕拾】检测试题

一、选择题

1.《五猖会》一文中写“我”去看赛会前,父亲强迫“我”背的书是( )

A.《鉴略》 B.《二十四孝图》 C.《山海经》 D.《圣经》

2.《朝花夕拾》之《琐记》中鲁迅选择出国留学的主要原因分析正确的一项是( )

A.日本是同中国很两样的,其教育比中国先进。

B.受进化论思想的影响。

C.当时在学堂里读书的结果,仍然是一无所能。

D.有一位前辈同学比“我们”早一年毕业,曾经游历过日本。

3.《朝花夕拾》塑造多样的人物,给我们留下深刻的印象。下列对相关人物分析有误的一项是( )

A.寿镜吾先生严而不厉、质朴博学,在读书期间,他很少体罚学生,读书时非常投入。

B.陈莲河用原配的一对蟋蟀、平地木十株作药,没有疗效,可见他故弄玄虚、草菅人命。

C.长妈妈虽饶舌多事但淳朴善良,她给“我”买《山海经》,让“我”对其心生敬意。

D.衍太太为人善良,做事干练,当她得知“我”偷母亲的东西变卖时,极力劝诫“我”。

4.下列有关名著和文化常识的表述,不正确的一项是( )

A.《朝花夕拾》写的虽然大多是群体生活,但也从一个独特的角度展现了近代中国社会的状况与风气,这对我们了解当时社会有所帮助。

B.简要和迅速地报道新闻事实,是新闻特写与消息的共同点,二者差异在于,消息往往要报道新闻事件的全过程,新闻特写则主要描绘新闻事件中的片段。

C.庄子,名周,战国时期哲学家,道家学派的代表人物,《庄子》一书是庄子及其后学的著作。

D.欧阳修,字永叔,自号醉翁,晚年又号六一居士。北宋文学家,“唐宋八大家”之一。

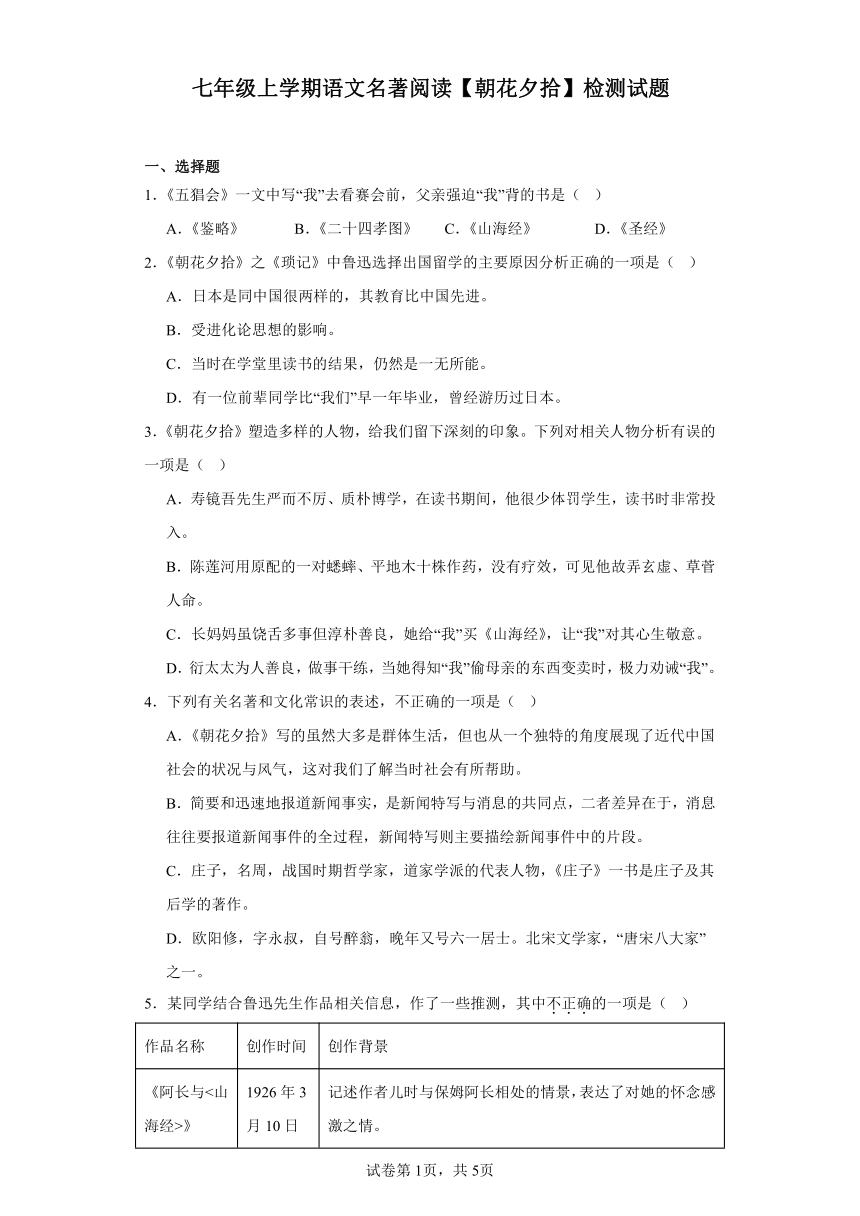

5.某同学结合鲁迅先生作品相关信息,作了一些推测,其中不正确的一项是( )

作品名称 创作时间 创作背景

《阿长与<山海经>》 1926年3月10日 记述作者儿时与保姆阿长相处的情景,表达了对她的怀念感激之情。

《五猖会》 1926年5月25日 以赶会为背景,描写了封建制度对儿童天性的束缚和摧残。

《从百草园到三味书屋》 1926年9月18日 描述了作者儿时在家中百草园得到的乐趣和在三味书屋读书严格但不乏乐趣的生活,揭示儿童广阔的生活趣味与束缚儿童天性的封建书塾教育的尖锐矛盾。

《藤野先生》 1926年10月12日 记录作者在日本留学时期的学习生活及他决定弃医从文的原因,表达了对藤野先生深切的怀念之情。

A.这四篇作品全部创作于1926年,全部收录于《朝花夕拾》中。

B.鲁迅借生活中的重要场景来进行理性而深刻的批判,如反映家乡赛会的“五猖会”,家中的“百草园和三味书屋”等,都以批判揭露为主。

C.鲁迅的作品中,大多以充满感情的笔调追忆生命中产生过重要影响的人,有温情的思念,也有真挚的感激。

D.鲁迅创作中所叙之事、所写之人、所绘之景大都真实存在,是作者对儿时记忆的追忆。

二、填空题

6.鲁迅先生《朝花夕拾》中回忆了许多带给他温暖记忆的人。“把酒论当世,先生小酒人”是鲁迅对 的评价,请你举出书中体现了鲁迅对此人这一评价的一个事例。

7.鲁迅写了10篇回忆性散文,1928年结集出版,更名为 。其中的《五猖会》记叙了儿时盼望观看迎神赛会的 心情和被父亲强迫背诵《鉴略》的 感受。

8.阅读下面语段,按要求完成题目。

鲁迅的《朝花夕拾》原名为《① 》。我们可以借此了解鲁迅从幼年到青年时代的生活道路和心理历程。其中《② 》写出了孩子在父亲毫不顾忌自己心理时的无奈和厌烦;《③ 》写了自己弃医从文的原因。

9.下面是《朝花夕拾》荐读演讲稿的片段,请根据自己的阅读填空。

亲爱的同学们:《朝花夕拾》是一本值得一读的好书,我建议大家读一读。在书中,有描述小鲁迅与小动物为友的 ;有表现他在日本与师友交往的 ;也有反映他家乡赛会风俗的 。在这些温馨的回忆里,蕴含着 和 ,令人回味无穷。

10.走近作品,补全读书卡片。

读书卡片

书名 ①《 》

作者 ②

作品类型 回忆性散文集

作品简介 原名为《旧事重提》,前七篇反映了作者童年时代在绍兴的家庭和私垫中的生活情景,后三篇叙述他从家乡到南京,又到日本留学,然后回国教书的经历。

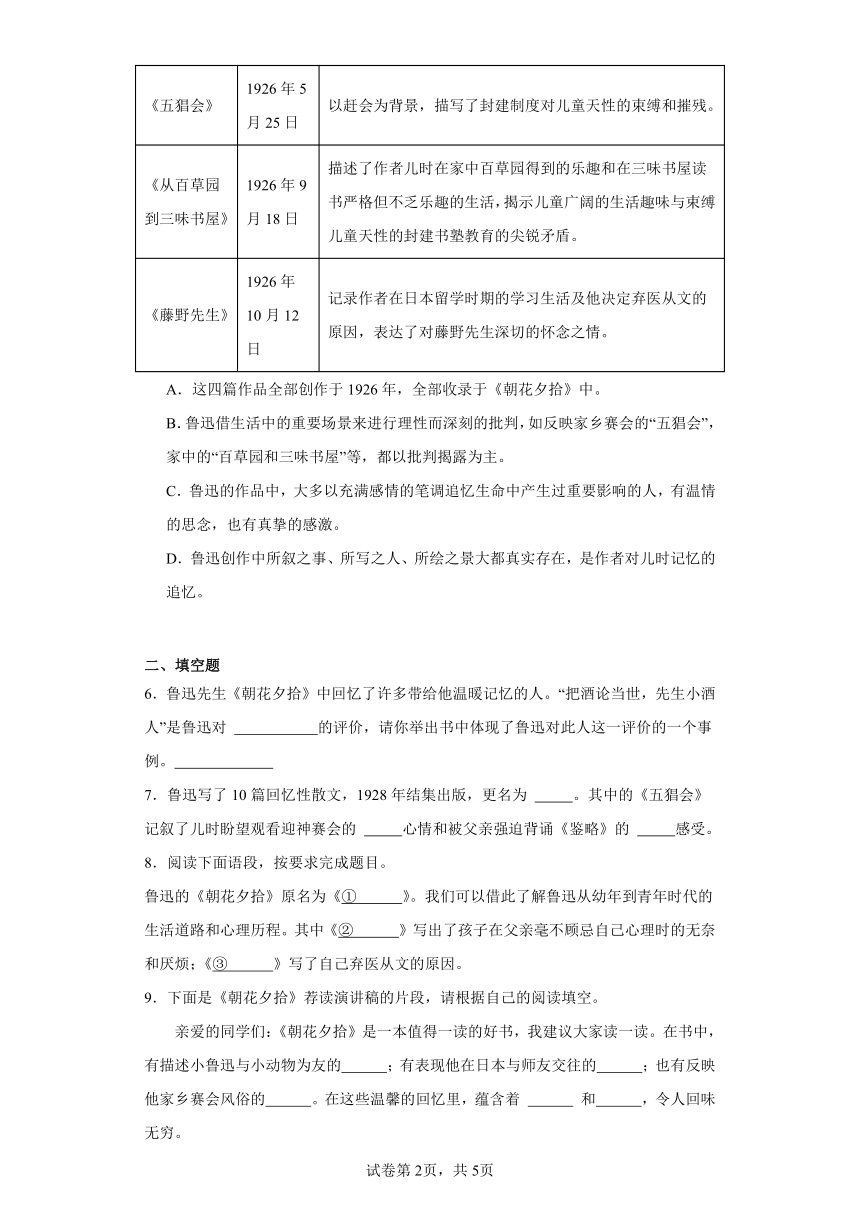

三、阅读理解

精读《朝花夕拾》相关语段。

[语段一]我很愿意看看这样的图画,但不好意思力逼他去寻找,他(远房的叔祖)是很疏懒的。问别人呢,谁也不肯真实地回答我。压岁钱还有几百文,买罢,又没有好机会。有书买的大街离我家远得很,我一年中只能在正月间去玩一趟,那时候,两家书店都紧紧地关着门。

[语段二]每看见小学生欢天喜地地看着一本粗拙的《儿童世界》之类,另想到别国的儿童用书的精美,自然要觉得中国儿童的可怜。但回忆起我和我的同窗小友的童年,却不能不以为他幸福,给我们的永逝的韶光一个悲哀的吊唁。我们那时有什么可看呢,只要略有图画的本子,就要被塾师,就是当时的“引导青年的前辈”禁止,呵斥,甚而至于打手心。我的小同学因为专读“人之初性本善”读得要枯燥而死了,只好偷偷地翻开第一叶,看那题着“文星高照”四个字的恶鬼一般的魁星像,来满足他幼稚的爱美的天性。昨天看这个,今天也看这个,然而他们的眼睛里还闪出苏醒和欢喜的光辉来。

[语段三]我忐忑着,拿了书来了。他使我同坐在堂中央的桌子前,教我一句一句地读下去。我担心着,一句一句地读下去。两句一行,大约读了二三十行罢,他说:

“给我读熟,背不出,就不准去看会。”

他说完,便站起来,走进房里去了。

我似乎从头上浇了一盆冷水。但是,有什么法子呢?自然是读着,读着,强记着,——而且要背出来。

[语段四]“先生,‘怪哉’这虫,是怎么一回事?……”我上了生书,将要退下来的时候,赶忙问。

“不知道!”他似乎很不高兴,脸上还有怒色了。

我才知道做学生是不应该问这些事的,只要读书,因为他是渊博的宿儒,决不至于不知道,所谓不知道者,乃是不愿意说。年纪比我大的人,往往如此,我遇见过好几回了。

11.【名著 内容概括】认真阅读以上四个语段,请分别概括童年鲁迅遭遇到了哪些事?

12.【名著 形象分析】从上题归纳的这些事中可看出童年小鲁迅是一个怎样的孩子?请结合语段中的相关内容进行分析。

13.【名著 内容评价】苏格拉底说:“未经审视的人生不值得过。”成年之后的鲁迅又是如何审视自己的童年时光呢?请任意结合两个语段从不同的角度谈谈鲁迅对童年时所受教育的反思。

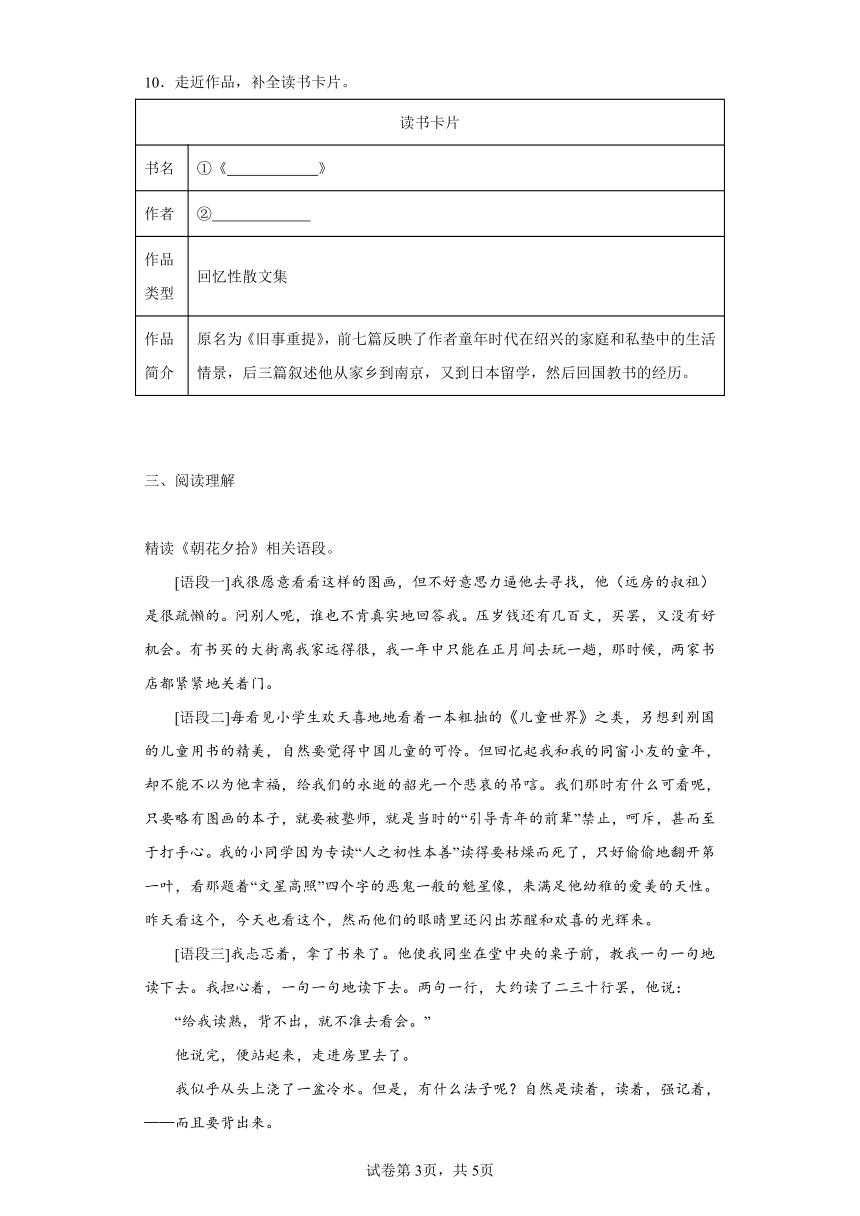

我交出所抄的讲义去,他收下了,第二三天便还我,并且说,此后每一星期要送给他看一回。我拿下来打开看时,很吃了一惊,同时也感到一种不安和感激。原来我的讲义已经从头到末,都用红笔添改过了,不但增加了许多脱漏的地方,连文法的错误,也都一一订正。这样一直继续到教完了他所担任的功课:骨学,血管学,神经学。

可惜我那时太不用功,有时也很任性。还记得有一回他将我叫到他的研究室里去,翻出我那讲义上的一个图来,是下臂的血管,指着,向我和蔼的说道:

“你看,你将这条血管移了一点位置了。——自然,这样一移,的确比较的好看些,然而解剖图不是美术,实物是那么样的,我们没法改换它。现在我给你改好了,以后你要全照着黑板上那样的画。”

但是我还不服气,口头答应着,心里却想道:

“图还是我画的不错,至于实在的情形,我心里自然记得的。”

学年试验完毕之后,我便到东京玩了一夏天,秋初再回学校,成绩早已发表了,同学一百余人之中,我在中间,不过是没有落第。这回他所担任的功课,是解剖实习和局部解剖学。

解剖实习了大概一星期,他又叫我去了,很高兴地,仍用了极有抑杨的声调对我说道:

“我因为听说中国人是很敬重鬼的,所以很担心,怕你不肯解剖尸体。现在总算放心了,没有这回事。”

但他也偶有使我很为难的时候。他听说中国的女人是裹脚的,但不知道详细,所以要问我怎么裹法,足骨变成怎样的畸形,还叹息道,“总要看一看才知道。究竟是怎么一回事呢?”

14.上文选自《朝花夕拾》,记叙了“我”在仙台学医的一段经历。《朝花夕拾》是鲁迅先生的一本回忆性散文集。这本散文集记录了鲁迅童年、少年和青年时期的生活经历,在阅读过程中,我们可了解到鲁迅先生的成长史,以下对其成长中的足迹排序正确的一项是( )

①三味书屋读书; ②弃医从文; ③学前自由生活;

④南京求学; ⑤回国教书; ⑥仙台学医

A.③④①⑥②⑤ B.③①⑥④②⑤ C.③①⑥④⑤② D.③①④⑥②⑤

15.选段中的“他”是谁?注重表现“他”的哪些特点?其中蕴含作者怎样的情感?

16.联系整部作品,简要分析“我”弃医从文的原因。

试卷第4页,共5页

试卷第1页,共5页

参考答案

1.A

【详解】考查名著内容的识记。

《五猖会》是现代文学家鲁迅于1926年创作的一篇回忆性散文,此文匠心独运,开篇就为参加赛会蓄势,先写童年看赛会,然后写《陶庵梦忆》里的热闹赛会,接着写自己见过的比较隆盛的赛会,这些都在为写五猖会做铺垫。然而,接着转写父亲要求“我”背书,“我”失望、郁闷之极,最后终于背书成功,得以去看五猖会,而作者并没写五猖会的盛况;表达了作者强烈谴责封建强权教育对孩子天性的扼杀。据原文“这所谓‘书’,是指我开蒙时候所读的《鉴略》。因为我再没有第二本了”可知,父亲强迫“我”背的是《鉴略》;

故选A。

2.C

【详解】本题考查识记名著相关情节内容。

鲁迅在《琐记》这篇文章里回忆了隔壁家的表面对孩子好,其实是暗中使坏的衍太太,让孩子做危险的事,给鲁迅看不健康的图片,教鲁迅偷妈妈的首饰,但对自己的孩子十分严格。表现出了她是一个自私自利,奸诈,坏心眼的妇人。主要回忆了自己离开绍兴去南京求学的过程。作品描述了当时的江南水师学堂和矿务铁路学堂的种种弊端和求知的艰难,批评了洋务派办学的“乌烟瘴气”。作者记述了最初接触《进化论》的兴奋心情和不顾老辈反对,如饥如渴地阅读《天演论》的情景,表现出探求真理的强烈欲望。

根据原文中“总觉得不大合适,可是无法形容出这不合适来。现在是发现了大致相近的字眼了,‘乌烟瘴气’,庶几乎其可也。只得走开”和“爬上天空二十丈和钻下地面二十丈,结果还是一无所能,学问是‘上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见’了。所余的还只有一条路:到外国去”可知,鲁迅选择出国留学的主要原因是当时在学堂里读书的结果,仍然是一无所能。

故选C。

3.D

【详解】本题考查《朝花夕拾》文学常识的识记。

D.《朝花夕拾》中的衍太太在鲁迅的父亲临死时,一直怂恿他喊父亲的名字,鼓励小孩子吃冰,打旋,怂恿鲁迅看春宫图,唆使鲁迅去偷母亲的首饰并散布谣言,总盼着邻家小孩干坏事。总体来说,衍太太是一个心术不正的、令人憎恶的、自私自利的、爱推卸责任的市侩形象。此项“衍太太为人善良,做事干练,当她得知‘我’偷母亲的东西变卖时,极力劝诫‘我’”说法有误;

故选D。

4.A

【详解】本题考查名著和文化常识。

A.“《朝花夕拾》写的虽然大多是群体生活”表述不正确。《朝花夕拾》写的是作者青少年时期的生活。

故选A。

5.B

【详解】考查名著阅读。

B.“家中的“百草园和三味书屋””并不是以“批判揭露为主”。在《从百草园到三味书屋》中,作者深情回忆了自己在百草园的童年生活,充满了温馨的回忆。回忆自己在三味书屋的学习生活,才有些许的批判之意。故选B。

6. 范爱农 范爱农反对给北京发电报,同乡会争执;酒楼叙旧;报馆案风波,认为革命令人失望。

【详解】本题考查理解名著内容。

①空:“把酒论当世,先生小酒人”是鲁迅先生所作《哀范君三章》第三章里面的一句话。这句话是说范爱农喜欢在喝酒时评论人世,这是鲁迅怀念故友范爱农所作。因此这里的人物应填“范爱农”;

②空:“把酒论天下,先生小酒人”意思是说范爱农经常边喝酒边谈论时事,其实他本身并不胜酒力。所写的事例能体现范爱农评论时事即可。

例如:同乡会争执。留学日本期间徐锡麟被杀,举办同乡会时,他反对鲁迅等人主张发电回国的想法,出言:“杀的杀掉了,死的死掉了,还发什么屁电报呢。”

酒楼叙旧。辛亥革命前一年再次遇到鲁迅,范爱农解释了为何当时与鲁迅作对,鲁迅表示歉意,两人尽释前嫌相熟、说些愚不可及的疯话,成为好朋友。

报馆案风波。辛亥革命爆发绍兴光复后,范爱农回故乡,受旧一代人们的轻蔑、排斥与迫害,几乎无地自容。民国初年,鲁迅当了师范学校的校长,范爱农当监学,工作认真勤奋,拥有了从来没有过的笑容。但是报馆风波后鲁迅去了南京,范爱农失去了工作,失业后陷于穷困之中。他认为革命令人失望,最后陷入更凄苦的境地。

7. 《朝花夕拾》 急切、兴奋 扫兴而痛苦

【详解】本题考查名著情节、名著内容的理解。要求我们对《朝花夕拾》的情节、内容、常识、主题等有所了解。鲁迅写了10篇回忆性散文《旧事重提》,1928年结集出版,更名为《朝花夕拾》。

《五猖会》开篇就为参加赛会蓄势,先写童年看赛会,然后写《陶庵梦忆》里的热闹赛会,接着写自己见过的比较隆盛的赛会,这些都在为写五猖会做铺垫。记叙了儿时盼望观看迎神赛会的急切、兴奋;然而,接着转写父亲要求“我”背《鉴略》,“我”失望、郁闷、痛苦至极,最后终于背书成功,得以去看五猖会,而作者并没写五猖会的盛况;表达了作者强烈谴责封建强权教育对孩子天性的扼杀。

8. 旧事重提 五猖会 藤野先生

【详解】本题考查《朝花夕拾》内容识记。

《朝花夕拾》原名《旧事重提》,是现代文学家鲁迅的散文集,收录鲁迅于1926年创作的10篇回忆性散文。此文集作为“回忆的记事”,多侧面地反映了作者鲁迅青少年时期的生活,形象地反映了他的性格和志趣的形成经过。前七篇反映他童年时代在绍兴的家庭和私塾中的生活情景,后三篇叙述他从家乡到南京,又到日本留学,然后回国教书的经历;揭露了半封建半殖民地社会种种丑恶的不合理现象,同时反映了有抱负的青年知识分子在旧中国茫茫黑夜中,不畏艰险,寻找光明的困难历程,以及抒发了作者对往日亲友、师长的怀念之情。

《五猖会》是现代文学家鲁迅于1926年创作的一篇回忆性散文,此文匠心独运,开篇就为参加赛会蓄势,先写童年看赛会,然后写《陶庵梦忆》里的热闹赛会,接着写自己见过的比较隆盛的赛会,这些都在为写五猖会做铺垫。然而,接着转写父亲要求“我”背书,“我”失望、郁闷至极,最后终于背书成功,得以去看五猖会,而作者并没写五猖会的盛况,表达了作者强烈谴责封建强权教育对孩子天性的扼杀。

《藤野先生》记录作者在日本留学时期的学习生活,其中有东京“清国留学生”的生活情况,由东京到仙台的旅途回忆,有在仙台的食住情况,也有受到日本具有狭隘民族观念的学生的排斥,还有一次看电影受到的刺激,最后鲁迅决定放弃医学,从事文学,以从思想上启发国民,同时也表达了作者对于藤野先生深深的思念和感谢之情。

9. 《狗·猫·鼠》 《藤野先生》 《五猖会》 深沉的情感 理性的批判

【详解】考查对名著内容的识记。

根据语境分析,由“描述小鲁迅与小动物为友”可知,该作品是《狗·猫·鼠》,作者借追忆自己童年时救养的一只可爱的隐鼠,最终却惨遭杀害的往事,表达了对弱小者的同情和对施暴者的憎恨。

根据“表现他在日本与师友交往”可知,该作品是《藤野先生》,文章中记叙了与藤野先生相识和先生帮助自己修改讲义等事件,表达对藤野先生的赞美和怀念;

由“反映他家乡赛会风俗”可知,该作品是《五猖会》,记述的是作者儿时盼望观看迎神赛会的急切、兴奋的情绪,而这种少年的欢快心情却因被父亲强迫背诵《鉴略》而冲淡,从而展示了旧式教育对于儿童天性的压制。

再如其他作品,《范爱农》追叙作者在日留学时和回国后与范爱农接触的几个生活片段,描述了范爱农在革命前不满黑暗社会、追求革命,辛亥革命后又备受打击迫害的遭遇,表现了对旧民主革命的失望和对这位正直倔强的爱国者的同情和悼念。《二十四孝图》揭露了封建孝道的虚伪、丑恶和残忍。

由此可见,在这些温馨的回忆里,蕴含着深沉的情感和理性的批判和,令人回味无穷。

10. 朝花夕拾 鲁迅

【详解】本题考查作家作品识记能力。

《朝花夕拾》原名《旧事重提》,是现代文学家鲁迅的散文集,收录鲁迅于1926年创作的10篇回忆性散文,1928年由北京未名社出版。此文集作为“回忆的记事”,多侧面地反映了作者鲁迅青少年时期的生活,形象地反映了他的性格和志趣的形成经过。前七篇反映他童年时代在绍兴的家庭和私塾中的生活情景,后三篇叙述他从家乡到南京,又到日本留学,然后回国教书的经历,揭露了半封建半殖民地社会种种丑恶现象,同时反映了有抱负的青年知识分子在旧中国茫茫黑夜中,不畏艰险,寻找光明的困难历程,以及抒发了作者对往日亲友、师长的怀念之情。

依据“原名为《旧事重提》”“回忆性散文集”可知,①空应填写《朝花夕拾》;②空应填写“鲁迅”。

11.①“我”无法获得心爱的《山海经》。②“我”为那时儿童读物的单调乏味感到悲哀。③父亲让“我”背书。 ④“我”很不情愿我向先生请教问题,遭到先生的呵斥。

12.小鲁迅是一个有好奇心想象力丰富,求知欲很强的孩子。这可以从他向老师请教未知的问题和喜欢画有许多神奇色彩的《山海经》可以看出。从语段二中他不喜欢压抑童心的单调的儿童读物和不喜欢父亲在他想去看五猖会而让其读书中可见他向往自由不喜欢受拘束的天性。

13.四个语段分别从不同的角度看出儿童教育存在的弊端。从四个语段中可以看到大人的世界与孩子的世界是割裂的,大人并不了解孩子的需求,孩子也无法获得平等对待。想要一本《山海经》却无人关心,想要解决个问题却受到老师的呵斥,想要看场五猖会却要背无法理解的书。而那时的儿童读物也非常稀缺,因此,孩子的世界是孤独而又枯燥乏味的,以至于看到“恶鬼一般的魁星像”也天天看不厌。成年之后的鲁迅回忆往事,一方面是对那些美好的人和事的深深眷恋,同时也不回避存在的鄙陋之处,以此来引起读者的共鸣,共同思考儿童教育问题。

【解析】11.考查对名著的理解与记忆。根据语段所写内容,结合自己平时的积累,然后用什么人做什么事的方法概括即可,注意语言要简练。

语段一出自《阿长与〈山海经〉》,写我对《山海经》的渴慕;

语段二出自《二十四孝图》,鲁迅说:“每看见小学生欢天喜地地看着一本粗拙的《儿童世界》之类,另想到别国儿童用书的精美,自然要觉得中国儿童的可怜。”写我为那时儿童读物的单调乏味感到悲哀;

语段三出自《五猖会》,此篇写父亲让我背书,我很不情愿;

语段四出自《从百草园到三味书屋》,写我向先生请教问题,却遭到先生的呵斥。

12.考查人物形象描写与分析 概括人物形象。人物形象是指人物的性格特征,精神品质,而不是指外表特征。解题思路:从具体的写人方法(外貌、语言、动作、心理描写;正面、侧面描写;细节描写;对比、衬托手法等)入手,抓住抒情和议论语句,分析人物的性格特点。

根据语段一中的“我很愿意看看这样的图画,但不好意思力逼他去寻找”可知,小鲁迅喜欢看《山海经》,对于其中一些神奇的事物有着浓厚的兴趣,从中可以看出他是一个有着强烈的好奇心和丰富想象力的孩子;

根据语段二中“每看见小学生欢天喜地地看着一本粗拙的《儿童世界》之类,另想到别国的儿童用书的精美,自然要觉得中国儿童的可怜”和选段三中的他非常反感父亲顾及自己想看会的心情,非得让自己背书,可知他是一个向往自由,不喜受拘束的人。

语段四,我向先生请教问题,看出小鲁迅是一个有好奇心想象力丰富,求知欲很强的孩子。

13.考查对名著内容的理解。开放性试题,答案不唯一,言之有理即可。

四个语段都出自散文集《朝花夕拾》,长大后的鲁迅对对于青少年时期的生活经历,对童年时所受教育的反思。小孩子爱看有趣的书,却无人关心理会;爱看庙会,父亲却要他背无法理解的书;有疑问想问老师,却受到老师的呵斥。读不懂的书,枯燥的要死,孩子喜欢的书非常稀缺,只要略有图画的本子,被塾师发现要禁止、呵斥,甚而至于打手心。成年之后的鲁迅回忆往事,一方面是对那些美好的人和事的深深眷恋,同时也不回避存在的鄙陋之处。据此结合语段内容作答即可。

14.D

15.选段中的“他”是藤野先生。注重表现藤野先生治学严谨、正直热情、毫无狭隘的民族偏见的特点。蕴含着作者对藤野先生的敬爱、感激、怀念之情。

16.“我”经历了匿名信事件、电影事件,认识到中国人的麻木不仁。深感医学只能解救病人肉体的痛苦,而要真正解救民族,首先要救治人的精神,使民众的思想觉悟,从而弃医从文。

【解析】14.考查对名著内容的理解。

《朝花夕拾》创作于1926年,是鲁迅所写的唯一一部回忆性的散文集,原名《旧事重提》,本书为鲁迅一九二六年所作回忆散文的结集,共十篇。前五篇写于北京,后五篇写于厦门。此文集作为“回忆的记事”,多侧面地反映了作者鲁迅童年、少年和青年时期的生活经历,形象地反映了他的性格和志趣的形成经过。

前七篇反映他童年时代在绍兴的家庭和私塾中的生活情景,后三篇叙述他从家乡到南京,又到日本留学,然后回国教书的经历;揭露了半封建半殖民地社会种种丑恶的不合理现象,同时反映了有抱负的青年知识分子在旧中国茫茫黑夜中,不畏艰险,寻找光明的困难历程,以及抒发了作者对往日亲友、师长的怀念之情。

“③学前自由生活”“①三味书屋读书”属于童年生活;“④南京求学”属于少年时期;“⑥仙台学医”“②弃医从文”“⑤回国教书”属于青年时期;据此可知正确排序为③①④⑥②⑤;

故选D。

15.考查对文章内容的理解。

第一问,联系第①段中“我交出所抄的讲义去,他收下了,第二三天便还我,并且说,此后每一星期要送给他看一回。我拿下来打开看时,很吃了一惊,同时也感到一种不安和感激。原来我的讲义已经从头到末,都用红笔添改过了,不但增加了许多脱漏的地方,连文法的错误,也都一一订正。这样一直继续到教完了他所担任的功课:骨学,血管学,神经学”的内容可知,选段中的“他”是藤野先生。1902年4月,鲁迅22岁,他怀着寻求救国救民真理的理想,去日本留学,在东京的弘文学院补习日文。1904年9月,转赴仙台,进仙台医学专门学校学医。毕业于爱知县立医学校(现名古屋大学)的藤野先生,在鲁迅入学的两个月前,升格为仙台医学专门学校的解剖学教授。鲁迅在此认识了这位日本学者,并且同他建立了深厚的师生友谊。在日本军国主义影响下,当时的日本人对中国人民抱有狭隘的民族偏见。但藤野先生并不如此,他对来自弱国的鲁迅毫不歧视,倍加爱护,并以自己的高尚品质给鲁迅以极大的影响;

第二问,解答此题需通读文章,整体感知,理解文章的主要内容,从人物的主要事迹和人物描写来把握人物形象。联系第①段中“原来我的讲义已经从头到末,都用红笔添改过了,不但增加了许多脱漏的地方,连文法的错误,也都一一订正”,可知藤野先生为 “我”细心修改讲义,体现出藤野先生认真负责,关心学生;

联系第③段中“你看,你将这条血管移了一点位置了。——自然,这样一移,的确比较的好看些,然而解剖图不是美术,实物是那么样的,我们没法改换它。现在我给你改好了,以后你要全照着黑板上那样的画”的内容体现出藤野先生治学严谨;

联系第⑨段中“但他也偶有使我很为难的时候。他听说中国的女人是裹脚的,但不知道详细,所以要问我怎么裹法,足骨变成怎样的畸形,还叹息道,‘总要看一看才知道。究竟是怎么一回事呢?’”的内容可知,藤野先生主动向“我”了解中国女人裹脚,体现藤野先生具有求实精神、没有狭隘的民族偏见的高尚品质。

第三问,《藤野先生》,是现代文学家鲁迅于1926年在厦门大学时所写的一篇回忆性散文。作者在文中回忆了在日本仙台医学专门学校(今日本东北大学)的留学生活,表达了深切的怀念之情。另外,文中热烈赞颂藤野严九郎先生辛勤治学、诲人不倦的精神及其严谨踏实的作风,特别是他对中国人民的诚挚友谊。同时,也表现了作者强烈的爱国主义思想以及同帝国主义势力斗争的战斗精神。

16.考查理解名著和文章内容及语言表达的能力。

解答此类题,要在阅读全文的基础上,结合主要事件进行分析,有的文章还需要结合背景资料。再根据分析写出自己的评价。

语段的结尾是“但在那时那地,我的意见却变化了”,分析这个句子,“那时那地”指的在仙台医学院看影片的时候;“我的意见”则是作者救国的思想;“变化”是指作者认为医学只能救治人的身体,无法拯救人的思想和灵魂,要想改变中国人那种麻木、不觉醒的精神状态,靠医学是无法做到的,只有写文章,才能做到这一点。综合以上分析可得出鲁迅先生“弃医从文”的原因。

答案第2页,共7页

答案第1页,共7页

一、选择题

1.《五猖会》一文中写“我”去看赛会前,父亲强迫“我”背的书是( )

A.《鉴略》 B.《二十四孝图》 C.《山海经》 D.《圣经》

2.《朝花夕拾》之《琐记》中鲁迅选择出国留学的主要原因分析正确的一项是( )

A.日本是同中国很两样的,其教育比中国先进。

B.受进化论思想的影响。

C.当时在学堂里读书的结果,仍然是一无所能。

D.有一位前辈同学比“我们”早一年毕业,曾经游历过日本。

3.《朝花夕拾》塑造多样的人物,给我们留下深刻的印象。下列对相关人物分析有误的一项是( )

A.寿镜吾先生严而不厉、质朴博学,在读书期间,他很少体罚学生,读书时非常投入。

B.陈莲河用原配的一对蟋蟀、平地木十株作药,没有疗效,可见他故弄玄虚、草菅人命。

C.长妈妈虽饶舌多事但淳朴善良,她给“我”买《山海经》,让“我”对其心生敬意。

D.衍太太为人善良,做事干练,当她得知“我”偷母亲的东西变卖时,极力劝诫“我”。

4.下列有关名著和文化常识的表述,不正确的一项是( )

A.《朝花夕拾》写的虽然大多是群体生活,但也从一个独特的角度展现了近代中国社会的状况与风气,这对我们了解当时社会有所帮助。

B.简要和迅速地报道新闻事实,是新闻特写与消息的共同点,二者差异在于,消息往往要报道新闻事件的全过程,新闻特写则主要描绘新闻事件中的片段。

C.庄子,名周,战国时期哲学家,道家学派的代表人物,《庄子》一书是庄子及其后学的著作。

D.欧阳修,字永叔,自号醉翁,晚年又号六一居士。北宋文学家,“唐宋八大家”之一。

5.某同学结合鲁迅先生作品相关信息,作了一些推测,其中不正确的一项是( )

作品名称 创作时间 创作背景

《阿长与<山海经>》 1926年3月10日 记述作者儿时与保姆阿长相处的情景,表达了对她的怀念感激之情。

《五猖会》 1926年5月25日 以赶会为背景,描写了封建制度对儿童天性的束缚和摧残。

《从百草园到三味书屋》 1926年9月18日 描述了作者儿时在家中百草园得到的乐趣和在三味书屋读书严格但不乏乐趣的生活,揭示儿童广阔的生活趣味与束缚儿童天性的封建书塾教育的尖锐矛盾。

《藤野先生》 1926年10月12日 记录作者在日本留学时期的学习生活及他决定弃医从文的原因,表达了对藤野先生深切的怀念之情。

A.这四篇作品全部创作于1926年,全部收录于《朝花夕拾》中。

B.鲁迅借生活中的重要场景来进行理性而深刻的批判,如反映家乡赛会的“五猖会”,家中的“百草园和三味书屋”等,都以批判揭露为主。

C.鲁迅的作品中,大多以充满感情的笔调追忆生命中产生过重要影响的人,有温情的思念,也有真挚的感激。

D.鲁迅创作中所叙之事、所写之人、所绘之景大都真实存在,是作者对儿时记忆的追忆。

二、填空题

6.鲁迅先生《朝花夕拾》中回忆了许多带给他温暖记忆的人。“把酒论当世,先生小酒人”是鲁迅对 的评价,请你举出书中体现了鲁迅对此人这一评价的一个事例。

7.鲁迅写了10篇回忆性散文,1928年结集出版,更名为 。其中的《五猖会》记叙了儿时盼望观看迎神赛会的 心情和被父亲强迫背诵《鉴略》的 感受。

8.阅读下面语段,按要求完成题目。

鲁迅的《朝花夕拾》原名为《① 》。我们可以借此了解鲁迅从幼年到青年时代的生活道路和心理历程。其中《② 》写出了孩子在父亲毫不顾忌自己心理时的无奈和厌烦;《③ 》写了自己弃医从文的原因。

9.下面是《朝花夕拾》荐读演讲稿的片段,请根据自己的阅读填空。

亲爱的同学们:《朝花夕拾》是一本值得一读的好书,我建议大家读一读。在书中,有描述小鲁迅与小动物为友的 ;有表现他在日本与师友交往的 ;也有反映他家乡赛会风俗的 。在这些温馨的回忆里,蕴含着 和 ,令人回味无穷。

10.走近作品,补全读书卡片。

读书卡片

书名 ①《 》

作者 ②

作品类型 回忆性散文集

作品简介 原名为《旧事重提》,前七篇反映了作者童年时代在绍兴的家庭和私垫中的生活情景,后三篇叙述他从家乡到南京,又到日本留学,然后回国教书的经历。

三、阅读理解

精读《朝花夕拾》相关语段。

[语段一]我很愿意看看这样的图画,但不好意思力逼他去寻找,他(远房的叔祖)是很疏懒的。问别人呢,谁也不肯真实地回答我。压岁钱还有几百文,买罢,又没有好机会。有书买的大街离我家远得很,我一年中只能在正月间去玩一趟,那时候,两家书店都紧紧地关着门。

[语段二]每看见小学生欢天喜地地看着一本粗拙的《儿童世界》之类,另想到别国的儿童用书的精美,自然要觉得中国儿童的可怜。但回忆起我和我的同窗小友的童年,却不能不以为他幸福,给我们的永逝的韶光一个悲哀的吊唁。我们那时有什么可看呢,只要略有图画的本子,就要被塾师,就是当时的“引导青年的前辈”禁止,呵斥,甚而至于打手心。我的小同学因为专读“人之初性本善”读得要枯燥而死了,只好偷偷地翻开第一叶,看那题着“文星高照”四个字的恶鬼一般的魁星像,来满足他幼稚的爱美的天性。昨天看这个,今天也看这个,然而他们的眼睛里还闪出苏醒和欢喜的光辉来。

[语段三]我忐忑着,拿了书来了。他使我同坐在堂中央的桌子前,教我一句一句地读下去。我担心着,一句一句地读下去。两句一行,大约读了二三十行罢,他说:

“给我读熟,背不出,就不准去看会。”

他说完,便站起来,走进房里去了。

我似乎从头上浇了一盆冷水。但是,有什么法子呢?自然是读着,读着,强记着,——而且要背出来。

[语段四]“先生,‘怪哉’这虫,是怎么一回事?……”我上了生书,将要退下来的时候,赶忙问。

“不知道!”他似乎很不高兴,脸上还有怒色了。

我才知道做学生是不应该问这些事的,只要读书,因为他是渊博的宿儒,决不至于不知道,所谓不知道者,乃是不愿意说。年纪比我大的人,往往如此,我遇见过好几回了。

11.【名著 内容概括】认真阅读以上四个语段,请分别概括童年鲁迅遭遇到了哪些事?

12.【名著 形象分析】从上题归纳的这些事中可看出童年小鲁迅是一个怎样的孩子?请结合语段中的相关内容进行分析。

13.【名著 内容评价】苏格拉底说:“未经审视的人生不值得过。”成年之后的鲁迅又是如何审视自己的童年时光呢?请任意结合两个语段从不同的角度谈谈鲁迅对童年时所受教育的反思。

我交出所抄的讲义去,他收下了,第二三天便还我,并且说,此后每一星期要送给他看一回。我拿下来打开看时,很吃了一惊,同时也感到一种不安和感激。原来我的讲义已经从头到末,都用红笔添改过了,不但增加了许多脱漏的地方,连文法的错误,也都一一订正。这样一直继续到教完了他所担任的功课:骨学,血管学,神经学。

可惜我那时太不用功,有时也很任性。还记得有一回他将我叫到他的研究室里去,翻出我那讲义上的一个图来,是下臂的血管,指着,向我和蔼的说道:

“你看,你将这条血管移了一点位置了。——自然,这样一移,的确比较的好看些,然而解剖图不是美术,实物是那么样的,我们没法改换它。现在我给你改好了,以后你要全照着黑板上那样的画。”

但是我还不服气,口头答应着,心里却想道:

“图还是我画的不错,至于实在的情形,我心里自然记得的。”

学年试验完毕之后,我便到东京玩了一夏天,秋初再回学校,成绩早已发表了,同学一百余人之中,我在中间,不过是没有落第。这回他所担任的功课,是解剖实习和局部解剖学。

解剖实习了大概一星期,他又叫我去了,很高兴地,仍用了极有抑杨的声调对我说道:

“我因为听说中国人是很敬重鬼的,所以很担心,怕你不肯解剖尸体。现在总算放心了,没有这回事。”

但他也偶有使我很为难的时候。他听说中国的女人是裹脚的,但不知道详细,所以要问我怎么裹法,足骨变成怎样的畸形,还叹息道,“总要看一看才知道。究竟是怎么一回事呢?”

14.上文选自《朝花夕拾》,记叙了“我”在仙台学医的一段经历。《朝花夕拾》是鲁迅先生的一本回忆性散文集。这本散文集记录了鲁迅童年、少年和青年时期的生活经历,在阅读过程中,我们可了解到鲁迅先生的成长史,以下对其成长中的足迹排序正确的一项是( )

①三味书屋读书; ②弃医从文; ③学前自由生活;

④南京求学; ⑤回国教书; ⑥仙台学医

A.③④①⑥②⑤ B.③①⑥④②⑤ C.③①⑥④⑤② D.③①④⑥②⑤

15.选段中的“他”是谁?注重表现“他”的哪些特点?其中蕴含作者怎样的情感?

16.联系整部作品,简要分析“我”弃医从文的原因。

试卷第4页,共5页

试卷第1页,共5页

参考答案

1.A

【详解】考查名著内容的识记。

《五猖会》是现代文学家鲁迅于1926年创作的一篇回忆性散文,此文匠心独运,开篇就为参加赛会蓄势,先写童年看赛会,然后写《陶庵梦忆》里的热闹赛会,接着写自己见过的比较隆盛的赛会,这些都在为写五猖会做铺垫。然而,接着转写父亲要求“我”背书,“我”失望、郁闷之极,最后终于背书成功,得以去看五猖会,而作者并没写五猖会的盛况;表达了作者强烈谴责封建强权教育对孩子天性的扼杀。据原文“这所谓‘书’,是指我开蒙时候所读的《鉴略》。因为我再没有第二本了”可知,父亲强迫“我”背的是《鉴略》;

故选A。

2.C

【详解】本题考查识记名著相关情节内容。

鲁迅在《琐记》这篇文章里回忆了隔壁家的表面对孩子好,其实是暗中使坏的衍太太,让孩子做危险的事,给鲁迅看不健康的图片,教鲁迅偷妈妈的首饰,但对自己的孩子十分严格。表现出了她是一个自私自利,奸诈,坏心眼的妇人。主要回忆了自己离开绍兴去南京求学的过程。作品描述了当时的江南水师学堂和矿务铁路学堂的种种弊端和求知的艰难,批评了洋务派办学的“乌烟瘴气”。作者记述了最初接触《进化论》的兴奋心情和不顾老辈反对,如饥如渴地阅读《天演论》的情景,表现出探求真理的强烈欲望。

根据原文中“总觉得不大合适,可是无法形容出这不合适来。现在是发现了大致相近的字眼了,‘乌烟瘴气’,庶几乎其可也。只得走开”和“爬上天空二十丈和钻下地面二十丈,结果还是一无所能,学问是‘上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见’了。所余的还只有一条路:到外国去”可知,鲁迅选择出国留学的主要原因是当时在学堂里读书的结果,仍然是一无所能。

故选C。

3.D

【详解】本题考查《朝花夕拾》文学常识的识记。

D.《朝花夕拾》中的衍太太在鲁迅的父亲临死时,一直怂恿他喊父亲的名字,鼓励小孩子吃冰,打旋,怂恿鲁迅看春宫图,唆使鲁迅去偷母亲的首饰并散布谣言,总盼着邻家小孩干坏事。总体来说,衍太太是一个心术不正的、令人憎恶的、自私自利的、爱推卸责任的市侩形象。此项“衍太太为人善良,做事干练,当她得知‘我’偷母亲的东西变卖时,极力劝诫‘我’”说法有误;

故选D。

4.A

【详解】本题考查名著和文化常识。

A.“《朝花夕拾》写的虽然大多是群体生活”表述不正确。《朝花夕拾》写的是作者青少年时期的生活。

故选A。

5.B

【详解】考查名著阅读。

B.“家中的“百草园和三味书屋””并不是以“批判揭露为主”。在《从百草园到三味书屋》中,作者深情回忆了自己在百草园的童年生活,充满了温馨的回忆。回忆自己在三味书屋的学习生活,才有些许的批判之意。故选B。

6. 范爱农 范爱农反对给北京发电报,同乡会争执;酒楼叙旧;报馆案风波,认为革命令人失望。

【详解】本题考查理解名著内容。

①空:“把酒论当世,先生小酒人”是鲁迅先生所作《哀范君三章》第三章里面的一句话。这句话是说范爱农喜欢在喝酒时评论人世,这是鲁迅怀念故友范爱农所作。因此这里的人物应填“范爱农”;

②空:“把酒论天下,先生小酒人”意思是说范爱农经常边喝酒边谈论时事,其实他本身并不胜酒力。所写的事例能体现范爱农评论时事即可。

例如:同乡会争执。留学日本期间徐锡麟被杀,举办同乡会时,他反对鲁迅等人主张发电回国的想法,出言:“杀的杀掉了,死的死掉了,还发什么屁电报呢。”

酒楼叙旧。辛亥革命前一年再次遇到鲁迅,范爱农解释了为何当时与鲁迅作对,鲁迅表示歉意,两人尽释前嫌相熟、说些愚不可及的疯话,成为好朋友。

报馆案风波。辛亥革命爆发绍兴光复后,范爱农回故乡,受旧一代人们的轻蔑、排斥与迫害,几乎无地自容。民国初年,鲁迅当了师范学校的校长,范爱农当监学,工作认真勤奋,拥有了从来没有过的笑容。但是报馆风波后鲁迅去了南京,范爱农失去了工作,失业后陷于穷困之中。他认为革命令人失望,最后陷入更凄苦的境地。

7. 《朝花夕拾》 急切、兴奋 扫兴而痛苦

【详解】本题考查名著情节、名著内容的理解。要求我们对《朝花夕拾》的情节、内容、常识、主题等有所了解。鲁迅写了10篇回忆性散文《旧事重提》,1928年结集出版,更名为《朝花夕拾》。

《五猖会》开篇就为参加赛会蓄势,先写童年看赛会,然后写《陶庵梦忆》里的热闹赛会,接着写自己见过的比较隆盛的赛会,这些都在为写五猖会做铺垫。记叙了儿时盼望观看迎神赛会的急切、兴奋;然而,接着转写父亲要求“我”背《鉴略》,“我”失望、郁闷、痛苦至极,最后终于背书成功,得以去看五猖会,而作者并没写五猖会的盛况;表达了作者强烈谴责封建强权教育对孩子天性的扼杀。

8. 旧事重提 五猖会 藤野先生

【详解】本题考查《朝花夕拾》内容识记。

《朝花夕拾》原名《旧事重提》,是现代文学家鲁迅的散文集,收录鲁迅于1926年创作的10篇回忆性散文。此文集作为“回忆的记事”,多侧面地反映了作者鲁迅青少年时期的生活,形象地反映了他的性格和志趣的形成经过。前七篇反映他童年时代在绍兴的家庭和私塾中的生活情景,后三篇叙述他从家乡到南京,又到日本留学,然后回国教书的经历;揭露了半封建半殖民地社会种种丑恶的不合理现象,同时反映了有抱负的青年知识分子在旧中国茫茫黑夜中,不畏艰险,寻找光明的困难历程,以及抒发了作者对往日亲友、师长的怀念之情。

《五猖会》是现代文学家鲁迅于1926年创作的一篇回忆性散文,此文匠心独运,开篇就为参加赛会蓄势,先写童年看赛会,然后写《陶庵梦忆》里的热闹赛会,接着写自己见过的比较隆盛的赛会,这些都在为写五猖会做铺垫。然而,接着转写父亲要求“我”背书,“我”失望、郁闷至极,最后终于背书成功,得以去看五猖会,而作者并没写五猖会的盛况,表达了作者强烈谴责封建强权教育对孩子天性的扼杀。

《藤野先生》记录作者在日本留学时期的学习生活,其中有东京“清国留学生”的生活情况,由东京到仙台的旅途回忆,有在仙台的食住情况,也有受到日本具有狭隘民族观念的学生的排斥,还有一次看电影受到的刺激,最后鲁迅决定放弃医学,从事文学,以从思想上启发国民,同时也表达了作者对于藤野先生深深的思念和感谢之情。

9. 《狗·猫·鼠》 《藤野先生》 《五猖会》 深沉的情感 理性的批判

【详解】考查对名著内容的识记。

根据语境分析,由“描述小鲁迅与小动物为友”可知,该作品是《狗·猫·鼠》,作者借追忆自己童年时救养的一只可爱的隐鼠,最终却惨遭杀害的往事,表达了对弱小者的同情和对施暴者的憎恨。

根据“表现他在日本与师友交往”可知,该作品是《藤野先生》,文章中记叙了与藤野先生相识和先生帮助自己修改讲义等事件,表达对藤野先生的赞美和怀念;

由“反映他家乡赛会风俗”可知,该作品是《五猖会》,记述的是作者儿时盼望观看迎神赛会的急切、兴奋的情绪,而这种少年的欢快心情却因被父亲强迫背诵《鉴略》而冲淡,从而展示了旧式教育对于儿童天性的压制。

再如其他作品,《范爱农》追叙作者在日留学时和回国后与范爱农接触的几个生活片段,描述了范爱农在革命前不满黑暗社会、追求革命,辛亥革命后又备受打击迫害的遭遇,表现了对旧民主革命的失望和对这位正直倔强的爱国者的同情和悼念。《二十四孝图》揭露了封建孝道的虚伪、丑恶和残忍。

由此可见,在这些温馨的回忆里,蕴含着深沉的情感和理性的批判和,令人回味无穷。

10. 朝花夕拾 鲁迅

【详解】本题考查作家作品识记能力。

《朝花夕拾》原名《旧事重提》,是现代文学家鲁迅的散文集,收录鲁迅于1926年创作的10篇回忆性散文,1928年由北京未名社出版。此文集作为“回忆的记事”,多侧面地反映了作者鲁迅青少年时期的生活,形象地反映了他的性格和志趣的形成经过。前七篇反映他童年时代在绍兴的家庭和私塾中的生活情景,后三篇叙述他从家乡到南京,又到日本留学,然后回国教书的经历,揭露了半封建半殖民地社会种种丑恶现象,同时反映了有抱负的青年知识分子在旧中国茫茫黑夜中,不畏艰险,寻找光明的困难历程,以及抒发了作者对往日亲友、师长的怀念之情。

依据“原名为《旧事重提》”“回忆性散文集”可知,①空应填写《朝花夕拾》;②空应填写“鲁迅”。

11.①“我”无法获得心爱的《山海经》。②“我”为那时儿童读物的单调乏味感到悲哀。③父亲让“我”背书。 ④“我”很不情愿我向先生请教问题,遭到先生的呵斥。

12.小鲁迅是一个有好奇心想象力丰富,求知欲很强的孩子。这可以从他向老师请教未知的问题和喜欢画有许多神奇色彩的《山海经》可以看出。从语段二中他不喜欢压抑童心的单调的儿童读物和不喜欢父亲在他想去看五猖会而让其读书中可见他向往自由不喜欢受拘束的天性。

13.四个语段分别从不同的角度看出儿童教育存在的弊端。从四个语段中可以看到大人的世界与孩子的世界是割裂的,大人并不了解孩子的需求,孩子也无法获得平等对待。想要一本《山海经》却无人关心,想要解决个问题却受到老师的呵斥,想要看场五猖会却要背无法理解的书。而那时的儿童读物也非常稀缺,因此,孩子的世界是孤独而又枯燥乏味的,以至于看到“恶鬼一般的魁星像”也天天看不厌。成年之后的鲁迅回忆往事,一方面是对那些美好的人和事的深深眷恋,同时也不回避存在的鄙陋之处,以此来引起读者的共鸣,共同思考儿童教育问题。

【解析】11.考查对名著的理解与记忆。根据语段所写内容,结合自己平时的积累,然后用什么人做什么事的方法概括即可,注意语言要简练。

语段一出自《阿长与〈山海经〉》,写我对《山海经》的渴慕;

语段二出自《二十四孝图》,鲁迅说:“每看见小学生欢天喜地地看着一本粗拙的《儿童世界》之类,另想到别国儿童用书的精美,自然要觉得中国儿童的可怜。”写我为那时儿童读物的单调乏味感到悲哀;

语段三出自《五猖会》,此篇写父亲让我背书,我很不情愿;

语段四出自《从百草园到三味书屋》,写我向先生请教问题,却遭到先生的呵斥。

12.考查人物形象描写与分析 概括人物形象。人物形象是指人物的性格特征,精神品质,而不是指外表特征。解题思路:从具体的写人方法(外貌、语言、动作、心理描写;正面、侧面描写;细节描写;对比、衬托手法等)入手,抓住抒情和议论语句,分析人物的性格特点。

根据语段一中的“我很愿意看看这样的图画,但不好意思力逼他去寻找”可知,小鲁迅喜欢看《山海经》,对于其中一些神奇的事物有着浓厚的兴趣,从中可以看出他是一个有着强烈的好奇心和丰富想象力的孩子;

根据语段二中“每看见小学生欢天喜地地看着一本粗拙的《儿童世界》之类,另想到别国的儿童用书的精美,自然要觉得中国儿童的可怜”和选段三中的他非常反感父亲顾及自己想看会的心情,非得让自己背书,可知他是一个向往自由,不喜受拘束的人。

语段四,我向先生请教问题,看出小鲁迅是一个有好奇心想象力丰富,求知欲很强的孩子。

13.考查对名著内容的理解。开放性试题,答案不唯一,言之有理即可。

四个语段都出自散文集《朝花夕拾》,长大后的鲁迅对对于青少年时期的生活经历,对童年时所受教育的反思。小孩子爱看有趣的书,却无人关心理会;爱看庙会,父亲却要他背无法理解的书;有疑问想问老师,却受到老师的呵斥。读不懂的书,枯燥的要死,孩子喜欢的书非常稀缺,只要略有图画的本子,被塾师发现要禁止、呵斥,甚而至于打手心。成年之后的鲁迅回忆往事,一方面是对那些美好的人和事的深深眷恋,同时也不回避存在的鄙陋之处。据此结合语段内容作答即可。

14.D

15.选段中的“他”是藤野先生。注重表现藤野先生治学严谨、正直热情、毫无狭隘的民族偏见的特点。蕴含着作者对藤野先生的敬爱、感激、怀念之情。

16.“我”经历了匿名信事件、电影事件,认识到中国人的麻木不仁。深感医学只能解救病人肉体的痛苦,而要真正解救民族,首先要救治人的精神,使民众的思想觉悟,从而弃医从文。

【解析】14.考查对名著内容的理解。

《朝花夕拾》创作于1926年,是鲁迅所写的唯一一部回忆性的散文集,原名《旧事重提》,本书为鲁迅一九二六年所作回忆散文的结集,共十篇。前五篇写于北京,后五篇写于厦门。此文集作为“回忆的记事”,多侧面地反映了作者鲁迅童年、少年和青年时期的生活经历,形象地反映了他的性格和志趣的形成经过。

前七篇反映他童年时代在绍兴的家庭和私塾中的生活情景,后三篇叙述他从家乡到南京,又到日本留学,然后回国教书的经历;揭露了半封建半殖民地社会种种丑恶的不合理现象,同时反映了有抱负的青年知识分子在旧中国茫茫黑夜中,不畏艰险,寻找光明的困难历程,以及抒发了作者对往日亲友、师长的怀念之情。

“③学前自由生活”“①三味书屋读书”属于童年生活;“④南京求学”属于少年时期;“⑥仙台学医”“②弃医从文”“⑤回国教书”属于青年时期;据此可知正确排序为③①④⑥②⑤;

故选D。

15.考查对文章内容的理解。

第一问,联系第①段中“我交出所抄的讲义去,他收下了,第二三天便还我,并且说,此后每一星期要送给他看一回。我拿下来打开看时,很吃了一惊,同时也感到一种不安和感激。原来我的讲义已经从头到末,都用红笔添改过了,不但增加了许多脱漏的地方,连文法的错误,也都一一订正。这样一直继续到教完了他所担任的功课:骨学,血管学,神经学”的内容可知,选段中的“他”是藤野先生。1902年4月,鲁迅22岁,他怀着寻求救国救民真理的理想,去日本留学,在东京的弘文学院补习日文。1904年9月,转赴仙台,进仙台医学专门学校学医。毕业于爱知县立医学校(现名古屋大学)的藤野先生,在鲁迅入学的两个月前,升格为仙台医学专门学校的解剖学教授。鲁迅在此认识了这位日本学者,并且同他建立了深厚的师生友谊。在日本军国主义影响下,当时的日本人对中国人民抱有狭隘的民族偏见。但藤野先生并不如此,他对来自弱国的鲁迅毫不歧视,倍加爱护,并以自己的高尚品质给鲁迅以极大的影响;

第二问,解答此题需通读文章,整体感知,理解文章的主要内容,从人物的主要事迹和人物描写来把握人物形象。联系第①段中“原来我的讲义已经从头到末,都用红笔添改过了,不但增加了许多脱漏的地方,连文法的错误,也都一一订正”,可知藤野先生为 “我”细心修改讲义,体现出藤野先生认真负责,关心学生;

联系第③段中“你看,你将这条血管移了一点位置了。——自然,这样一移,的确比较的好看些,然而解剖图不是美术,实物是那么样的,我们没法改换它。现在我给你改好了,以后你要全照着黑板上那样的画”的内容体现出藤野先生治学严谨;

联系第⑨段中“但他也偶有使我很为难的时候。他听说中国的女人是裹脚的,但不知道详细,所以要问我怎么裹法,足骨变成怎样的畸形,还叹息道,‘总要看一看才知道。究竟是怎么一回事呢?’”的内容可知,藤野先生主动向“我”了解中国女人裹脚,体现藤野先生具有求实精神、没有狭隘的民族偏见的高尚品质。

第三问,《藤野先生》,是现代文学家鲁迅于1926年在厦门大学时所写的一篇回忆性散文。作者在文中回忆了在日本仙台医学专门学校(今日本东北大学)的留学生活,表达了深切的怀念之情。另外,文中热烈赞颂藤野严九郎先生辛勤治学、诲人不倦的精神及其严谨踏实的作风,特别是他对中国人民的诚挚友谊。同时,也表现了作者强烈的爱国主义思想以及同帝国主义势力斗争的战斗精神。

16.考查理解名著和文章内容及语言表达的能力。

解答此类题,要在阅读全文的基础上,结合主要事件进行分析,有的文章还需要结合背景资料。再根据分析写出自己的评价。

语段的结尾是“但在那时那地,我的意见却变化了”,分析这个句子,“那时那地”指的在仙台医学院看影片的时候;“我的意见”则是作者救国的思想;“变化”是指作者认为医学只能救治人的身体,无法拯救人的思想和灵魂,要想改变中国人那种麻木、不觉醒的精神状态,靠医学是无法做到的,只有写文章,才能做到这一点。综合以上分析可得出鲁迅先生“弃医从文”的原因。

答案第2页,共7页

答案第1页,共7页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首