2024届高考背诵补充篇目:《长亭送别》课件(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024届高考背诵补充篇目:《长亭送别》课件(共21张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-16 18:48:01 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

王实甫

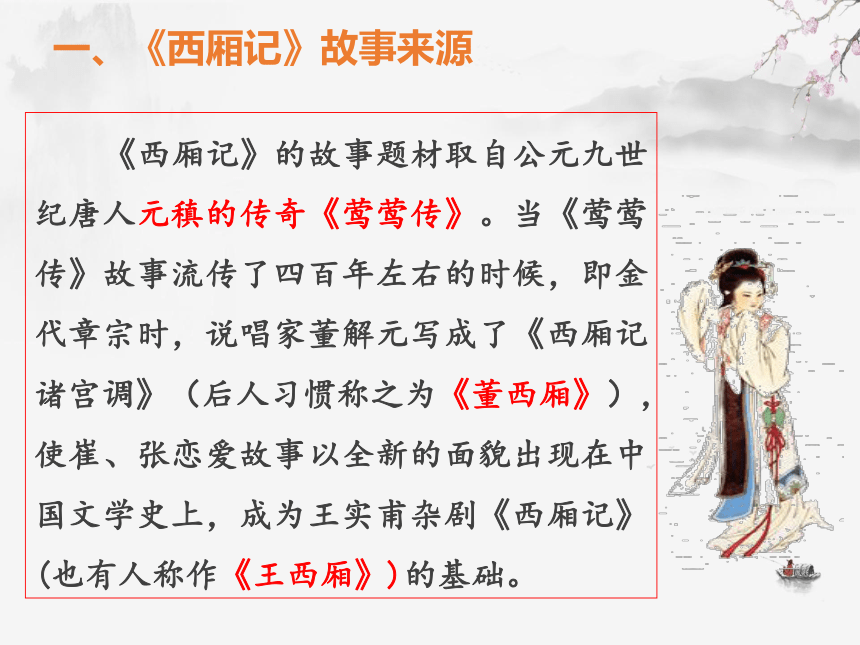

《西厢记》的故事题材取自公元九世纪唐人元稹的传奇《莺莺传》。当《莺莺传》故事流传了四百年左右的时候,即金代章宗时,说唱家董解元写成了《西厢记诸宫调》(后人习惯称之为《董西厢》),使崔、张恋爱故事以全新的面貌出现在中国文学史上,成为王实甫杂剧《西厢记》(也有人称作《王西厢》)的基础。

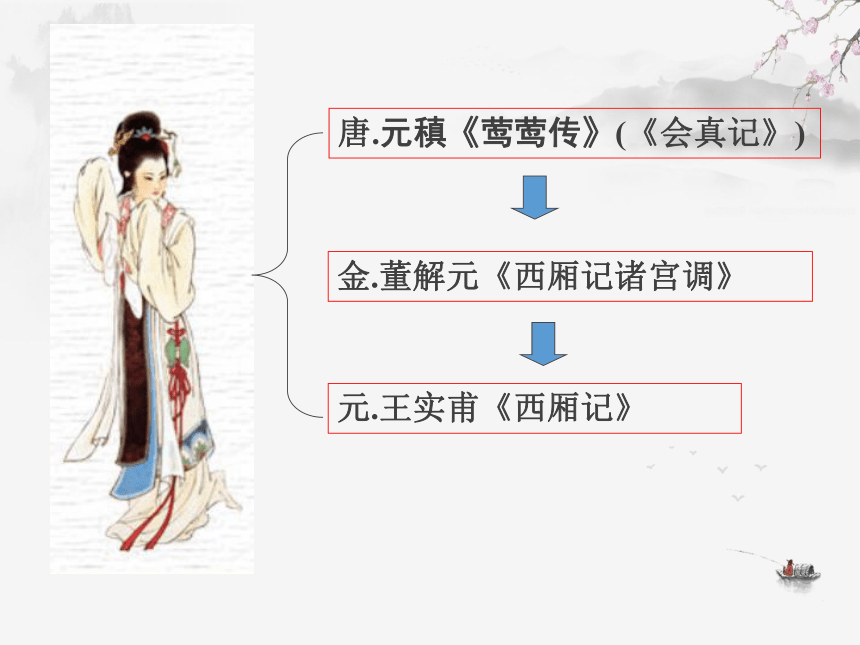

一、《西厢记》故事来源

唐.元稹《莺莺传》(《会真记》)

金.董解元《西厢记诸宫调》

元.王实甫《西厢记》

张生到普救寺游玩,巧遇姨母崔氏孀妇携女也寄居此寺,值当地驻军将领去世,军士四出骚扰。崔氏因家财较多,颇见惶骇。张生与蒲将有交情,设法护卫,使崔家幸免于难。崔氏酬谢设宴,让女儿莺莺拜见张生,张生迷上莺莺。张生私求莺莺的婢女红娘,为他献策。张生写了《春词》两首,让红娘转交莺莺。莺莺则写了引用《明月三五夜》作答(待月西厢下,迎风户半开;拂墙花影动,疑是玉人来)。张生猜出含义,于十五日晚上逾墙赴约到了莺莺所住的西厢房。不料莺莺“端服严容”将张生训了一通。

二、《莺莺传》故事梗概

张生绝望之余,却在几天后的一个晚上被红娘推醒,原来莺莺主动来了。此后张、崔二人经常“朝隐而出,暮隐而入”,直到张生到长安赴考,终于诀别。张生科举未中,留在长安,曾寄信莺莺。莺莺回信凄婉,并捎来玉环、青丝等物——“玉取其坚润不渝,环取其终始不绝”;但张生却将信拿给朋友们看,还发了一通议论,认为女色是祸水,自称“予德不足以胜妖孽,是用忍情”,为自己抛弃莺莺造舆论,朋友也都说张生“善于补过”。一年后,莺莺嫁了人,张生也别娶。

《董西厢》从根本上改变了元稹《莺莺传》的思想倾向,把莺莺受张生引诱失身的悲剧故事改变为莺莺和张生为争取自愿结合的婚姻、共同向封建家长斗争、终于取得胜利的喜剧。这一改变,赋予崔、张故事以新的主题思想,使它具有明显的反抗封建礼教的精神。董解元把轻薄文人张生改变为用情专一的青年;把深受封建礼教压抑的莺莺塑造成为能够冲破封建礼教束缚的少女;加上对正面人物如红娘、法聪、白马将军和反面人物如郑恒、孙飞虎、老夫人等的刻画,初步完成了从《莺莺传》到《西厢记》的改造。

《董西厢》

《王西厢》

王实甫的杂剧《西厢记》有鲜明、深刻的反封建的主题。张生和崔莺莺的恋爱故事,已经不再停留在“才子佳人”的模式上,也没有把“夫贵妻荣”作为婚姻的理想。他们否定了封建社会传统的联姻方式,始终追求真挚的感情,爱情已被置于功名利禄之上。《西厢记》结尾处,在中国文学史上第一次正面地表达了“愿普天下有情人都成眷属”的美好愿望,表达了反对封建礼教、封建婚姻制度、封建等级制度的进步主张,鼓舞了青年男女为争取爱情自由、婚姻自主而抗争。

本课所选这折,明人题为“长亭送别”。传说王实甫写到此折“碧云天,黄花地”处时,因伤心过度,呕血而亡,此事查无实据,但却表现了此折崇高的艺术欣赏性。

唐代礼部尚书之子书生张珙父母亡故后,家庭败落,虽有满腹诗书才学,却还没有做官。在去京城应试的路上,于寺庙中遇见崔相国之女崔莺莺,两人产生爱情,恰逢乱 军首领孙飞虎兵围古寺,强索莺莺为妻。莺莺之母崔夫人许诺:“无论何人,退得贼兵,情愿倒赔妆嫁,将莺莺许配于他。”张珙挺身而出,修书招来白马将军杜确,杀退孙飞虎,不料崔夫人变卦,竟让张珙与莺莺兄妹相称。二人不甘忍受礼教束缚,在丫鬟红娘的热情帮助下,几经挫折,终成眷属。崔夫人不得已同意婚事,但提出张生只有到京城考取状元后,才能完婚。本文讲述的就是一家人送别张生赴京赶考的情景。

三、作者简介

王实甫,名德信,元大都(今北京)人,元代戏曲作家。杂剧仅存《西厢记》《破窑记》和《丽春园》等十三种。其中最著名的《西厢记》全名为《崔莺莺待月西厢记》,共5本21折,是王实甫的代表作,被称为杂剧之冠。该剧取材于唐人元稹的《莺莺传》和金人董解元的《西厢记诸宫调》。

理想:愿天下有情的都成了眷属

元曲四大悲剧:

关汉卿《窦娥冤》、白朴《梧桐雨》、

马致远《汉宫秋》、纪君祥《赵氏孤儿》

元曲四大爱情剧:

关汉卿《拜月庭》、王实甫《西厢记》、

白朴《墙头马上》、郑光祖《倩女离魂》

元曲四大家:

关汉卿,号己斋叟。其代表作为《窦娥冤》

白朴,字太素,号兰谷。其代表作为《墙头马上》

马致远,字千里,号东篱。其代表作为《汉宫秋》

郑光祖,字德辉。其代表作为《倩女离魂》

四、文本研读

【端正好】碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉?总是离人泪。

【正宫】【端正好】碧蓝的天空,开满了菊花的大地,西风猛烈吹,大雁从北往南飞。清晨,是谁把经霜的枫林染红了?那总是离人的眼泪。

景物

碧云天

黄花地

西风紧

北雁南飞

晓来……霜林醉

情

离人泪

染

早是离人伤感,况值暮秋天气,好烦恼人也呵!

思考1:曲子选取了哪些景物?

思考2:景物描写有何作用?

以具有深秋时节特征的景物,营造了凄美的意境,烘托(渲染)出莺莺为离别而烦恼的痛苦、压抑心情。

思考3:“晓来谁染霜林醉?总是离人泪”运用哪些修辞?有什么作用?

设问、拟人、夸张

“染”不但写出了景物色彩的变化,而且联通了景与情,融情于景,使景物融入离愁,表达出离人沉郁忧伤的感情。

“醉”写出经霜的枫叶是被她的眼泪感动而变红,突出了离人伤感凄凉的离愁别绪。

思考4:【端正好】是如何做到情景交融的?

(1)意象的组合典雅华美。前五句,一句一景,点染了一幅空间广阔、色彩斑文图画:蓝天白云,黄花满地,西风凄紧,北雁南飞,霜林染红。

(2)情感的抒发委婉含蓄。前四句,以具有深秋时节特征的景物,衬托出莺莺为离别所烦恼的痛苦压抑心情。后两句是莺莺自问自答,在为离别的痛苦而流了一夜眼泪的莺莺心中,经霜的树林是被她的离情感动而变红的,采用了夸张手法,表现了她因张生即将远离而无限感伤的心境。

(3)动词的运用恰到好处。一个“染”字、一个“醉”字,不但写出了景物色彩的变化,而且沟通了景与情的联系,使得大自然的景物融入凝重的离愁,蒙上一层沉郁忧伤的感彩,创造出委婉深沉、令人感伤的悲凉意境。

小结

这支曲子的前四句选取了最能表现深秋季节特征的景物:蓝天白云、满地黄花、南飞鸿雁、霜林红叶等多种意象来传递人物的内心情感。它们在这凄紧的西风中融成一体,构成了辽阔萧瑟、令人黯然神伤的境界,展现了崔莺莺昨夜成亲今日别离的无限悲伤、不舍。

五、主旨归纳

文中重点描摹了莺莺在送别张生时的依恋和感伤,表现了莺莺和张生之间的真挚感情,突出了莺莺的叛逆性格,反映了自由爱情与封建礼教的尖锐矛盾,揭示了封建礼教对青年自由幸福的摧残,强化了歌颂婚姻自由、反对封建礼教的主题。

(1)《长亭送别(【正宫】【端正好】)》以深秋时节的寥落萧瑟的景物,真切地衬托莺莺为离人伤感而产生的忧郁痛苦之情,组成黯然销魂的凄美意境的句子是“ ( ),( ),( ),( )”。

(2)在《西厢记》曲文中有“( ),( )”的唱词,这实际上是化用了范仲淹《苏幕遮》中的词句“碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠。”

(3)作者用“( )?( )。”两句话指出是离人的眼泪染红了层层霜林,衬托了主人公悲伤的心情。

(4)《长亭送别》中运用拟人和设问手法写出送别时离愁别绪乃至伤心落泪的两句是“( )?( )。”

(5)《长亭送别》【端正好】中“( )?( )”两句使客观之秋景带上了莺莺浓重的离愁别绪,构成一种“有我之境”。

作业

1.抄一遍,默一遍,订正批改。

2.理解性默写。

3.背诵《苏幕遮》,找小组长背诵打卡。

王实甫

《西厢记》的故事题材取自公元九世纪唐人元稹的传奇《莺莺传》。当《莺莺传》故事流传了四百年左右的时候,即金代章宗时,说唱家董解元写成了《西厢记诸宫调》(后人习惯称之为《董西厢》),使崔、张恋爱故事以全新的面貌出现在中国文学史上,成为王实甫杂剧《西厢记》(也有人称作《王西厢》)的基础。

一、《西厢记》故事来源

唐.元稹《莺莺传》(《会真记》)

金.董解元《西厢记诸宫调》

元.王实甫《西厢记》

张生到普救寺游玩,巧遇姨母崔氏孀妇携女也寄居此寺,值当地驻军将领去世,军士四出骚扰。崔氏因家财较多,颇见惶骇。张生与蒲将有交情,设法护卫,使崔家幸免于难。崔氏酬谢设宴,让女儿莺莺拜见张生,张生迷上莺莺。张生私求莺莺的婢女红娘,为他献策。张生写了《春词》两首,让红娘转交莺莺。莺莺则写了引用《明月三五夜》作答(待月西厢下,迎风户半开;拂墙花影动,疑是玉人来)。张生猜出含义,于十五日晚上逾墙赴约到了莺莺所住的西厢房。不料莺莺“端服严容”将张生训了一通。

二、《莺莺传》故事梗概

张生绝望之余,却在几天后的一个晚上被红娘推醒,原来莺莺主动来了。此后张、崔二人经常“朝隐而出,暮隐而入”,直到张生到长安赴考,终于诀别。张生科举未中,留在长安,曾寄信莺莺。莺莺回信凄婉,并捎来玉环、青丝等物——“玉取其坚润不渝,环取其终始不绝”;但张生却将信拿给朋友们看,还发了一通议论,认为女色是祸水,自称“予德不足以胜妖孽,是用忍情”,为自己抛弃莺莺造舆论,朋友也都说张生“善于补过”。一年后,莺莺嫁了人,张生也别娶。

《董西厢》从根本上改变了元稹《莺莺传》的思想倾向,把莺莺受张生引诱失身的悲剧故事改变为莺莺和张生为争取自愿结合的婚姻、共同向封建家长斗争、终于取得胜利的喜剧。这一改变,赋予崔、张故事以新的主题思想,使它具有明显的反抗封建礼教的精神。董解元把轻薄文人张生改变为用情专一的青年;把深受封建礼教压抑的莺莺塑造成为能够冲破封建礼教束缚的少女;加上对正面人物如红娘、法聪、白马将军和反面人物如郑恒、孙飞虎、老夫人等的刻画,初步完成了从《莺莺传》到《西厢记》的改造。

《董西厢》

《王西厢》

王实甫的杂剧《西厢记》有鲜明、深刻的反封建的主题。张生和崔莺莺的恋爱故事,已经不再停留在“才子佳人”的模式上,也没有把“夫贵妻荣”作为婚姻的理想。他们否定了封建社会传统的联姻方式,始终追求真挚的感情,爱情已被置于功名利禄之上。《西厢记》结尾处,在中国文学史上第一次正面地表达了“愿普天下有情人都成眷属”的美好愿望,表达了反对封建礼教、封建婚姻制度、封建等级制度的进步主张,鼓舞了青年男女为争取爱情自由、婚姻自主而抗争。

本课所选这折,明人题为“长亭送别”。传说王实甫写到此折“碧云天,黄花地”处时,因伤心过度,呕血而亡,此事查无实据,但却表现了此折崇高的艺术欣赏性。

唐代礼部尚书之子书生张珙父母亡故后,家庭败落,虽有满腹诗书才学,却还没有做官。在去京城应试的路上,于寺庙中遇见崔相国之女崔莺莺,两人产生爱情,恰逢乱 军首领孙飞虎兵围古寺,强索莺莺为妻。莺莺之母崔夫人许诺:“无论何人,退得贼兵,情愿倒赔妆嫁,将莺莺许配于他。”张珙挺身而出,修书招来白马将军杜确,杀退孙飞虎,不料崔夫人变卦,竟让张珙与莺莺兄妹相称。二人不甘忍受礼教束缚,在丫鬟红娘的热情帮助下,几经挫折,终成眷属。崔夫人不得已同意婚事,但提出张生只有到京城考取状元后,才能完婚。本文讲述的就是一家人送别张生赴京赶考的情景。

三、作者简介

王实甫,名德信,元大都(今北京)人,元代戏曲作家。杂剧仅存《西厢记》《破窑记》和《丽春园》等十三种。其中最著名的《西厢记》全名为《崔莺莺待月西厢记》,共5本21折,是王实甫的代表作,被称为杂剧之冠。该剧取材于唐人元稹的《莺莺传》和金人董解元的《西厢记诸宫调》。

理想:愿天下有情的都成了眷属

元曲四大悲剧:

关汉卿《窦娥冤》、白朴《梧桐雨》、

马致远《汉宫秋》、纪君祥《赵氏孤儿》

元曲四大爱情剧:

关汉卿《拜月庭》、王实甫《西厢记》、

白朴《墙头马上》、郑光祖《倩女离魂》

元曲四大家:

关汉卿,号己斋叟。其代表作为《窦娥冤》

白朴,字太素,号兰谷。其代表作为《墙头马上》

马致远,字千里,号东篱。其代表作为《汉宫秋》

郑光祖,字德辉。其代表作为《倩女离魂》

四、文本研读

【端正好】碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉?总是离人泪。

【正宫】【端正好】碧蓝的天空,开满了菊花的大地,西风猛烈吹,大雁从北往南飞。清晨,是谁把经霜的枫林染红了?那总是离人的眼泪。

景物

碧云天

黄花地

西风紧

北雁南飞

晓来……霜林醉

情

离人泪

染

早是离人伤感,况值暮秋天气,好烦恼人也呵!

思考1:曲子选取了哪些景物?

思考2:景物描写有何作用?

以具有深秋时节特征的景物,营造了凄美的意境,烘托(渲染)出莺莺为离别而烦恼的痛苦、压抑心情。

思考3:“晓来谁染霜林醉?总是离人泪”运用哪些修辞?有什么作用?

设问、拟人、夸张

“染”不但写出了景物色彩的变化,而且联通了景与情,融情于景,使景物融入离愁,表达出离人沉郁忧伤的感情。

“醉”写出经霜的枫叶是被她的眼泪感动而变红,突出了离人伤感凄凉的离愁别绪。

思考4:【端正好】是如何做到情景交融的?

(1)意象的组合典雅华美。前五句,一句一景,点染了一幅空间广阔、色彩斑文图画:蓝天白云,黄花满地,西风凄紧,北雁南飞,霜林染红。

(2)情感的抒发委婉含蓄。前四句,以具有深秋时节特征的景物,衬托出莺莺为离别所烦恼的痛苦压抑心情。后两句是莺莺自问自答,在为离别的痛苦而流了一夜眼泪的莺莺心中,经霜的树林是被她的离情感动而变红的,采用了夸张手法,表现了她因张生即将远离而无限感伤的心境。

(3)动词的运用恰到好处。一个“染”字、一个“醉”字,不但写出了景物色彩的变化,而且沟通了景与情的联系,使得大自然的景物融入凝重的离愁,蒙上一层沉郁忧伤的感彩,创造出委婉深沉、令人感伤的悲凉意境。

小结

这支曲子的前四句选取了最能表现深秋季节特征的景物:蓝天白云、满地黄花、南飞鸿雁、霜林红叶等多种意象来传递人物的内心情感。它们在这凄紧的西风中融成一体,构成了辽阔萧瑟、令人黯然神伤的境界,展现了崔莺莺昨夜成亲今日别离的无限悲伤、不舍。

五、主旨归纳

文中重点描摹了莺莺在送别张生时的依恋和感伤,表现了莺莺和张生之间的真挚感情,突出了莺莺的叛逆性格,反映了自由爱情与封建礼教的尖锐矛盾,揭示了封建礼教对青年自由幸福的摧残,强化了歌颂婚姻自由、反对封建礼教的主题。

(1)《长亭送别(【正宫】【端正好】)》以深秋时节的寥落萧瑟的景物,真切地衬托莺莺为离人伤感而产生的忧郁痛苦之情,组成黯然销魂的凄美意境的句子是“ ( ),( ),( ),( )”。

(2)在《西厢记》曲文中有“( ),( )”的唱词,这实际上是化用了范仲淹《苏幕遮》中的词句“碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠。”

(3)作者用“( )?( )。”两句话指出是离人的眼泪染红了层层霜林,衬托了主人公悲伤的心情。

(4)《长亭送别》中运用拟人和设问手法写出送别时离愁别绪乃至伤心落泪的两句是“( )?( )。”

(5)《长亭送别》【端正好】中“( )?( )”两句使客观之秋景带上了莺莺浓重的离愁别绪,构成一种“有我之境”。

作业

1.抄一遍,默一遍,订正批改。

2.理解性默写。

3.背诵《苏幕遮》,找小组长背诵打卡。

同课章节目录