5.《大学之道》《 人皆有不忍人之心》课件(共38张PPT)统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 5.《大学之道》《 人皆有不忍人之心》课件(共38张PPT)统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 12.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-16 19:10:11 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

大学之道

人皆有不忍人之心

中华传统文化经典研习

选择性必修上册 第二单元

百家争鸣

《孟子》与《礼记》

《史记·孟子荀卿列传》记载:“孟子乃述唐虞三代之德,是以所如者不合,退而与万章之徒,序《诗》《书》,述仲尼(孔子)之意,作《孟子》七篇。”《孟子》全书共三万五千多字,基本上是一部对话语录集,比较详细地记载了孟轲游说各国时与各诸侯王以及其他一些学人论难各种问题的经过和彼此的重要言论。

《礼记》为中国古代重要的典章制度选集,共二十卷四十九篇,相传为孔门弟子及其再传弟所作,经西汉戴圣汇编成书。在流传过程中,经董仲舒、郑玄、孔颖达和宋代理学家如程颢、程颐等大儒的推崇,《礼记》在儒家政教系统中的地位日益提升。

四书

南宋淳熙九年(1182年),朱熹52岁时,把《大学》《中庸》两篇从《礼记》中抽离出来并作章句,为《论语》《孟子》作集注,合成《四书章句集注》,经学史上的“四书”之名才第一次出现。宋元以降,“四书”长期为历代封建王朝所垂青,作为治国之本,也作为人们思想行为的规范,成为封建科举的标准教科书。

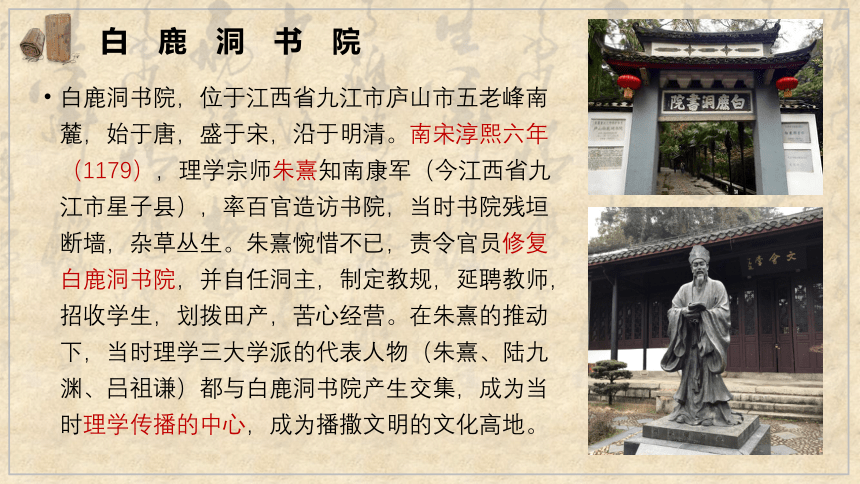

白鹿洞书院,位于江西省九江市庐山市五老峰南麓,始于唐,盛于宋,沿于明清。南宋淳熙六年(1179),理学宗师朱熹知南康军(今江西省九江市星子县),率百官造访书院,当时书院残垣断墙,杂草丛生。朱熹惋惜不已,责令官员修复白鹿洞书院,并自任洞主,制定教规,延聘教师,招收学生,划拨田产,苦心经营。在朱熹的推动下,当时理学三大学派的代表人物(朱熹、陆九渊、吕祖谦)都与白鹿洞书院产生交集,成为当时理学传播的中心,成为播撒文明的文化高地。

白鹿洞书院

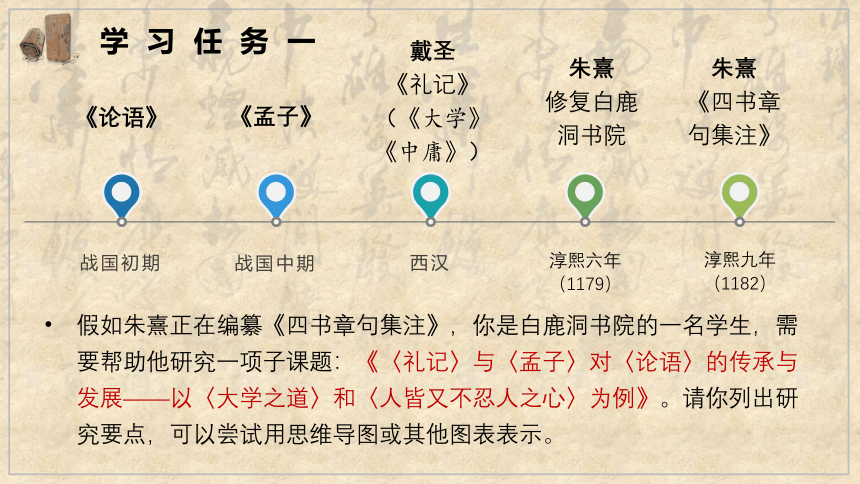

假如朱熹正在编纂《四书章句集注》,你是白鹿洞书院的一名学生,需要帮助他研究一项子课题:《〈礼记〉与〈孟子〉对〈论语〉的传承与发展——以〈大学之道〉和〈人皆又不忍人之心〉为例》。请你列出研究要点,可以尝试用思维导图或其他图表表示。

学习任务一

《论语》

战国初期

《孟子》

戴圣

《礼记》

(《大学》《中庸》)

朱熹

修复白鹿洞书院

朱熹

《四书章句集注》

战国中期

西汉

淳熙六年(1179)

淳熙九年(1182)

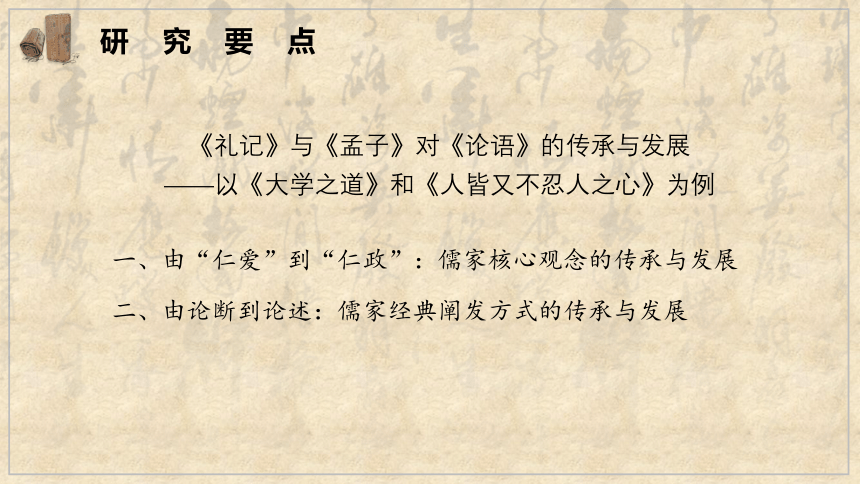

研究要点

《礼记》与《孟子》对《论语》的传承与发展

——以《大学之道》和《人皆又不忍人之心》为例

一、由“仁爱”到“仁政”:儒家核心观念的传承与发展

二、由论断到论述:儒家经典阐发方式的传承与发展

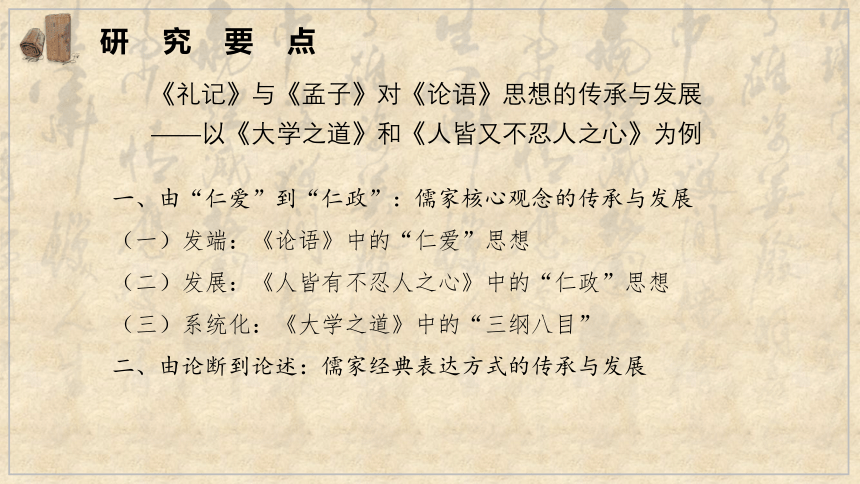

研究要点

《礼记》与《孟子》对《论语》思想的传承与发展

——以《大学之道》和《人皆又不忍人之心》为例

一、由“仁爱”到“仁政”:儒家核心观念的传承与发展

(一)发端:《论语》中的“仁爱”思想

(二)发展:《人皆有不忍人之心》中的“仁政”思想

(三)系统化:《大学之道》中的“三纲八目”

二、由论断到论述:儒家经典表达方式的传承与发展

(一)发端:《论语》中的“仁爱”思想

"仁”是孔子学术中最重要的概念和基本主张,即“忠恕之道”。

“仁”是礼乐的基础,“礼乐”是“仁”的表现,二者互为表里,不可分割。

仁德的人行恕道(己所不欲,勿施于人)则不会招人怨恨,行忠道(立人、达人)则会招人感激,人我关系处理得完善了,就不会忧虑。

实践“仁”,要靠君子,要克己复礼。克已对内,复礼对外,一旦做这一点,天下都会称他具有了仁的品格。

实践“仁”,还需要终生不倦、死而后已的精神。

由“仁爱”到“仁政”:儒家核心观念的传承与发展

(二)发展:《人皆又不忍人之心》的“仁政”思想

孟子把孔子的“仁爱”思想从政治角度发展为“仁政”思想。

孟子将孔子的“仁爱”表述为“不忍人”。“不忍人”是不狠心对待别人,“不忍人之心”也就是善良、慈爱的心。

孟子补充了人性论作为“仁爱”的前提。孟子持性善论,认为人天生“四心”,这些天性是道德的心理基础。与生俱来的“四心”也就是后天道德的“四端”,可以也需要扩充成完整成熟的道德品质,这是孟子对孔子以来儒家思想的重要发展。

孟子强化了“仁爱”思想的政治色彩。孔子的“仁爱”思想更偏重个人的伦理道德修养,期望培养有德之人进而影响在位之人。而孟子则基于性善论,直接将“仁爱”思想应用到在位之人身上,提倡君王施行“仁政”,以民为本。

由“仁爱”到“仁政”:儒家核心观念的传承与发展

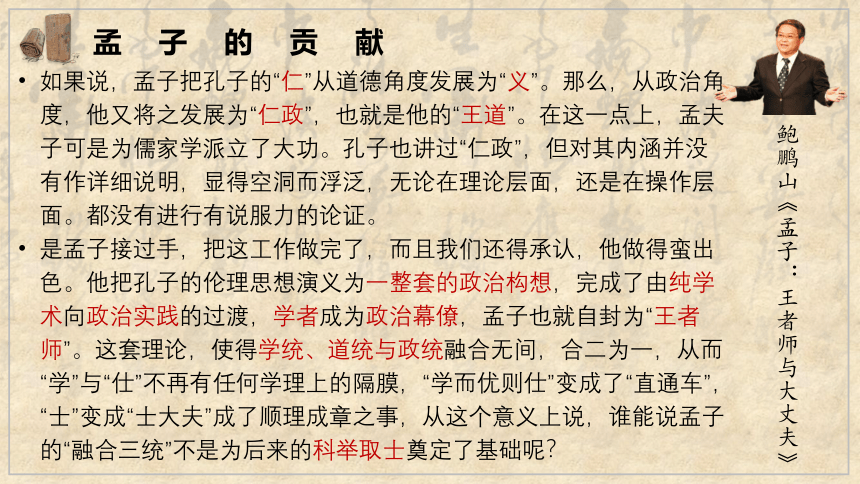

如果说,孟子把孔子的“仁”从道德角度发展为“义”。那么,从政治角度,他又将之发展为“仁政”,也就是他的“王道”。在这一点上,孟夫子可是为儒家学派立了大功。孔子也讲过“仁政”,但对其内涵并没有作详细说明,显得空洞而浮泛,无论在理论层面,还是在操作层面。都没有进行有说服力的论证。

是孟子接过手,把这工作做完了,而且我们还得承认,他做得蛮出色。他把孔子的伦理思想演义为一整套的政治构想,完成了由纯学术向政治实践的过渡,学者成为政治幕僚,孟子也就自封为“王者师”。这套理论,使得学统、道统与政统融合无间,合二为一,从而“学”与“仕”不再有任何学理上的隔膜,“学而优则仕”变成了“直通车”,“士”变成“士大夫”成了顺理成章之事,从这个意义上说,谁能说孟子的“融合三统”不是为后来的科举取士奠定了基础呢?

孟子的贡献

鲍鹏山《孟子:王者师与大丈夫》

(三)系统化:《大学之道》中的“三纲八目”

《大学之道》建构了一套以“三纲八目”为核心的道德修养体系。

1.“大学之道”的提出,强调并概括了“仁爱”思想的重要特征。

“大学”指伦理、政治、哲学等方面较宏观的学问,其核心就是“修身”,这十分契合儒家“仁爱”思想的伦理—政治倾向。

由“仁爱”到“仁政”:儒家核心观念的传承与发展

(三)系统化:《大学之道》中的三纲八目

《大学之道》建构了一套以“三纲八目”为核心的道德修养体系。

2.“三纲八目”的提出,梳理并概括了“仁爱”思想的一般过程。

①首先“三纲领”引导人们注重修为目标。

“明明德”专注心性修养,属于“内圣之学”;“亲民”侧重外显行为,属于“外王之学”;“止于至善”则是最高境界和最终追求,要求在实践中把“明明德”的内在修为和“亲民”的外在事功这两方面的个体主动性行为都发挥到最高点。

明明德、亲民、止于至善这三者间存在递进的逻辑关系,总结了由“仁爱”到“仁政”的发展思路,是对主体道德实践的指导。

由“仁爱”到“仁政”:儒家核心观念的传承与发展

(三)系统化:《大学之道》中的三纲八目

《大学之道》建构了一套以“三纲八目”为核心的道德修养体系。

2.“三纲八目”的提出,梳理并概括了“仁爱”思想的一般过程。

②其次“八条目”指示人们修为应该怎样做。

“格物”“致知”强调要获得社会伦理道德规范,“正心”“诚意”强调要做好修身的心理准备和情感准备,这四者是实现“明明德”这一内在修为的具体步骤。

而“修身”作为其整个道德修养体系核心环节,在家国同构的传统社会结构中,成为“齐家”“治国”“平天下”的逻辑出发点,这四者也是实现“亲民”这一外在事功的具体步骤,揭示了儒家理想人格修为的一般过程。

由“仁爱”到“仁政”:儒家核心观念的传承与发展

(三)系统化:《大学之道》中的“三纲八目”

《大学之道》建构了一套以“三纲八目”为核心的道德修养体系。

3. 天子与庶人都要修身,发展并体现了“仁爱”思想的进步意义。

文章强调从天子到庶人都应该以修身为本,天子不能依仗权位置身于事外,庶民也不能因为地位低微而放松要求。

由“仁爱”到“仁政”:儒家核心观念的传承与发展

简单地说,孟子的政治构想是这样的,很有一厢情愿的味道:人本性是善的。因此就有仁心的苗子,把这仁心加以扶植,不让其放失,且使之枝繁叶茂,便是养身了;然后用自身这光辉的形象作样板,“刑于寡妻”(给妻子做道德规范),便是齐家;“以御于家邦”(以此治理家国)便是治国;用仁政治国就是行王道,行王道当然是“天下莫之能御”(天下没有人能够抵挡),从此天下太平了。

孟子的思路

鲍鹏山《孟子:王者师与大丈夫》

研究要点

《礼记》与《孟子》对《论语》思想的传承与发展

——以《大学之道》和《人皆又不忍人之心》为例

一、由“仁爱”到“仁政”:儒家核心观念的传承与发展

二、由论断到论述:儒家经典表达方式的传承与发展

(一)论断:《论语》中的大量的论断源自其语录体特征

(二)论述:《人皆有不忍人之心》 已具备说理文的典型特征

(三)阐发:《大学之道》重在对儒家思想进行梳理阐发

(一)《论语》中的论断源自其语录体特征

《论语》的结构比较松散,作为说理文还很幼稚。

语录体是《论语》文体的基本特征,它或是记录孔子的只言片语,或是记录孔子与弟子及时人的对话,都比较短小简约,还没有构成单篇的、形式完整的篇章。

《论语》二十篇,各篇之间、各章之间联系不明显;而且每篇之内,往往只说结论,不作解释。

由论断到论述:儒家经典表达方式的传承与发展

(二)《大学之道》重在对儒家思想进行梳理阐发

《大学之道》不仅具有明确的观点,而且能够有条理地分析论述。

第一段开宗明义,先提出“三纲领”作为引领学习的终极目标,然后强调坚定目标的意义和作用,最后从方法论层面提醒在具体操作层面要注意先后顺序,引出下文。

第二段在提出“八条目”时,作者运用了正反相成的推演逻辑。①先以学习者为主语,明确各条目的先后次序。从“欲明明德于天下”的远大目标写起,通过“欲……,先……”的句式,把“八条目”由远及近、由外而内地“倒叙”出来,强调过程的循序渐进。②再以学习对象为主语,通过“……而后……”的句式,由近及远、从内到外地“正叙”一遍,突出结果的水到渠成。

由论断到论述:儒家经典表达方式的传承与发展

(三)《人皆又不忍人之心》 已具备说理文的典型特征

孟子以雄辩著称,他的文章论述富有气势和感染力,具备了说理文的典型特征。

首先,孟子提出“人皆有不忍人之”的观点,并认为可以凭此发展成仁政从而轻松治理天下。

接着,孟子以人们看见孺子将要掉进井中的第一反应为例,说明“人皆有不忍人之”是自然而然的事。

然后,孟子通过类比推论“羞恶之心”“辞让之心”“是非之心”也是人与生俱来的,并用人的生理构造(有四体)比喻这种心理特点(有四端);在此基础上,进一步指出了人之四心分别是仁、义、礼、智的四端(萌芽),为后文的论述做了铺垫。

最后,孟子沿着“人之四体”的比喻进行反向推论,并提出新的比喻,结合正反对比的方法阐述了“四端”可以进一步扩充、发扬最终达成“仁政”,实现大治的观点。

由论断到论述:儒家经典表达方式的传承与发展

学园

柏拉图学园,简称“学园”。古希腊柏拉图约于公元前387年在雅典附近所创办的学校,因校址设在命名为阿卡德谟(Akadcmos,古希腊传说中的英雄人物)圣殿附近的园林,故被称为“阿卡第米亚”。

“学园”是欧洲历史上第一所固定的学校。学生来自各地,讲授课程包括哲学、数学、物理学等。

柏拉图去世后,该校由其弟子接办,公元529年停办。“学园”是古希腊罗马传播哲学和知识的中心之一,由此形成的学派称为学园派。

稷下学宫

稷下学宫是战国时期齐国的高等学府,因设于都城临淄稷下而得名。是由养士制度发展转化而来的教育机构,保持了尊重士人之学的特点,具有宽松的学习氛围;是集讲学、著述、育才活动于一体,兼有咨询作用的高等学府。

当时的儒、法、墨、道、阴阳等各学派都汇集于此,他们兴学论战、评论时政和传授生徒,孟子和荀子等大师都曾来此讲学,是战国时期“百家争鸣”的重要园地。

告子是战国时思想家,生平不详,大约为游学于稷下的一位学士,《孟子》和《墨子》两本书里都有对他言行的记载。孟子持性善论(人生来就是向善的),告子持性无善恶论(人生下来本无所谓善恶,善与恶都是后天赋予的),《孟子·告子》记录了两人有关人性道德的辩论。

学习任务二

假如你是孟子,现在正在稷下学宫和告子针对不同的人性假设进行辩论,请发挥想象、带入情境,完成其中两段对话。

告子说:“性是由天生成的,比如杞柳,它天生就长在那里,也没说要做什么。仁义是人造就的,就比如木制的杯子。人性中本来没有仁义,必须矫揉造作,才有仁义。就好像杞柳本来不是杯子,要把它矫揉造作,才能做成杯子。”

孟子说:“你是顺着杞柳的本性把它做成杯子的呢,还是毁伤杞柳的本性把它做成杯子的呢?如果要毁伤杞柳的本性来做成杯子,那难道也要毁伤人的本性来让他变得仁义吗?率领天下之人来损害仁义的,就是你的言论了!”

对话一

告子说:“人性就像水一样,你在东边扒一个缺口,它就往东流;你在西边挖一个缺口,它就往西流。人性没有善与不善,就像水没有东流和西流的定向一样。”

孟子说:“水诚然没有东流西流的定向,可它难道没有上流或下流的定向吗?它不还是有一个向低处流的本性吗?你能扒个口子让水往高处流吗?人性本善,正好像水性的往下流。人没有不善的,水也没有不往下流的。当然,如果拍水让它跳起来,也可以高过额头;去冲击它,也可以让它冲上山。但是,这是水的本性吗?这是形势逼迫它这样罢了。人之不善,就像水被逼迫一样,为气禀所拘,为物欲所蔽,而不是说他天性里没有善。”

对话二

学习任务三

听了我和告子的辩论,你有何启发?读了《人皆有不忍人之心》,你是否也想向我发起挑战?

并用以下句式组织语言:再读《人皆又不仁人之心》,对于___________________(论点、论据、论证方法、论证过程……),我有一点疑惑:……

再读《人皆有不忍人之心》,对于结论的逻辑性,我有一点疑惑:

“足以”表明前者是后者的充分条件,按作者的意思,即是只需要扩充源于“四心”的“四端”,使其覆盖面足够大,就可以“保四海”“事父母”。

事实是,有“四端”只是“保四海”“事父母”的条件之一,是必要条件;除此之外还要顾及实力情况、利益关系和历史条件。西方政客竞选前振振有词、哗众取宠,当选后还是要老老实实、量入为出。因此,“足以”应该改为“可以”。

再读《人皆有不忍人之心》,对于羞恶之心、辞让之心、是非之心的论证过程,我有一点疑惑:

作者举了见孺子将入于井而有怵惕之心这个例子,通过“由是观之”总结得出人有恻隐之心,这个论证过程似乎可以成立;

但是人也有羞恶之心、辞让之心、是非之心的观点,并不能通过以上例子得到直接证明,也不能通过人有恻隐之心而类比推论得出。

论证的局限

鲍鹏山《孟子:王者师与大丈夫》

孟子还特别喜欢类比证明……告子用比喻例证,孟子也用比喻反驳,而且也以水为喻……在这里,孟子就犯了两个错误。一是水固然往下流,但这也不是水的本性,这是地球引力的结果,与告子所说的往东往西流一样仍然是外在影响……孟子犯的另外一个错误是,这个比喻论证可以证立其真,也可证立其伪,也就是说,水永远向下,只能比喻人性有一固定趋向,但并不能证明它的具体方向。我们把孟子的原话改动一个字看一看——“人性之恶也,犹水之就下也,人无有不恶,水无有不下”,改“善”为“恶”,这个比喻不仍然成立么?孟子能证明什么呢?

再读《人皆有不忍人之心》,对于见孺子将入于井而有怵惕之心的举例论证,我有一点疑惑:

“皆有怵惕恻隐之心”的全称判断显得太武断。“不忍人之心(恻隐之心)”是抽象普适概念,“孺子入井”是具体事件,即使有人见“孺子将入井”而有恻隐之心,那么是否所有人都如此?作者排除三种“非所以”的原因只是特例,有以偏概全的嫌疑。有没有邪恶之人要看热闹?有没有与该孺子父母有利益冲突者希望见此情景?还有很多情况没有被考虑进去。

人性是复杂的,人的恻隐之心很多时候也是分对象的、有场合差别的。在大多数情况下,人们会对身处(或即将身处)险境的陌生人、没有仇恨的熟人、无辜的孩子产生强烈的恻隐之情,而对有矛盾、仇恨的熟人也许会相对冷漠。所以祥林嫂的苦难不能激发鲁镇人们的“不忍人之心(恻隐之心)”,何以见得“皆有怵惕恻隐之心”?

江歌母亲诉刘鑫生命权纠纷案

2016年11月3日,江秋莲的独生女儿江歌在日本东京被刘某曦的前男友陈世峰杀害。刘某曦是江歌在日本留学时的同乡、好友。案发前两个多月,刘某曦因陈世峰不同意与其分手产生争执而向江歌求助,江歌同意她与自己同住。2016年11月2日15时许,陈世峰找到刘某曦与江歌同住的公寓,上门纠缠滋扰,刘某曦向已外出的江歌求助。江歌提议报警,刘某曦以合住公寓违反当地法律、不想把事情闹大为由加以劝阻,并请求江歌回来帮助解围。江歌返回公寓将陈世峰劝离。之后,江歌返回学校上课,陈世峰则继续尾随刘某曦并向其发送恐吓信息。刘某曦为摆脱其纠缠求助同事充当男友,陈世峰愤而离开并给刘某曦发信息,称“我会不顾一切”。其间,刘某曦未将陈世峰纠缠恐吓的相关情况告知江歌。

江歌母亲诉刘鑫生命权纠纷案

当晚11时许,刘某曦因感觉害怕,通过微信要求江歌在地铁站等她一同返回公寓。11月3日零时许,二人汇合后一同步行返回公寓。二人前后进入公寓二楼过道,事先埋伏在楼上的陈世峰携刀冲至二楼,与走在后面的江歌遭遇并发生争执,其间走在前面的刘某曦打开房门,先行入室并将门锁闭。陈世峰在公寓门外,手持水果刀捅刺江歌颈部十余刀,随后逃离现场。刘某曦在屋内两次拨打报警电话。江歌因左颈总动脉损伤失血过多,经抢救无效死亡。

论证的局限

鲍鹏山《孟子:王者师与大丈夫》

我想,人性问题,无论是证善,还是证恶,都缺乏足够的理论支持。这极有可能是一个不能证明的问题。它不属于理性范畴,而可能属于非理性范畴。孟子运用不少经验证明,我们说,经验证明不是有效证明,同时,我们还可以举出更多相反的经验……所以,若以经验来证明,我们也可以证立人性恶。

学习任务三

你说的对。但是你说了这么多,难道是想证明我的思想大厦漏洞百出甚至会轰然倒塌吗?

“当是之时,秦用商君,富国强兵;楚、魏用吴起,战胜弱敌;齐威王、宣王用孙子、田忌之徒,而诸侯东面朝齐。天下方务于合从连衡,以攻伐为贤,而孟轲乃述唐、虞、三代之德,是以所如者不合”(《史记·孟子荀卿列传》)。

当时整个时代都在崇尚军事武力,百姓是“乐岁终身苦,凶年不免于死亡”,孟子提出“人皆有不忍人之心”,是希望诸侯“发施仁政”,用“不忍人之心”像父母爱孩子一样爱百姓,使百姓免于战乱之苦。而性善是仁政的理论基础。

时代背景

人性本善或者本恶到底哪个正确很大程度上是无法证明的,因为这不是事实判断,这是价值判断。但我们可以思考孟子提出“人皆有不忍人之心”的“目的”是什么。

孟子曾说:“言人之不善,当如后患何?”如果说人的本性是恶的,那么人做了坏事是否视其为理所应当?所以,孟子提出性善的目的是想要用道德激励来防止罪恶,这是对人的鼓励,有利于人们向善。

道德激励

孟子论证了“恻隐之心”(“不忍人之心”)之后,其他三种道德情感也就不证自明了。在孟子看来,其余“三心”与“恻隐之心”同出一源,只是在不同场合有不同表现而已。

“羞恶之心”是“不忍之心”的反面表达;“辞让之心”(“恭敬之心”)出于对他人的尊重,与“不忍之心”互为表里;“是非之心”是道德判断,其标准就是恻隐、羞恶、辞让。

同出一源

就孟子自身而言,他一救世者和帝王师自任,以身上铮铮傲骨和胸中浩然正气自居,言说上则又是气盛有余而理性不足。其观点往往理想大于现实,内政大于外交。如果没有和平安定的国际环境,没有统一稳定的国内局势,即使有尧舜一般的贤君良臣,王道和仁政也难以法实现。

如果说建立在西方自然科学基础上的思想文化体系的产物叫“知识”,那么建立在东方社会经验基础上的思想文化的产物就叫“智慧”。在中国文化中,向善、向美的取向大于求真。孟子言论的思想性大于逻辑性,体现的其实是中国人几千年来的思维方式——东方感性与直觉智慧。

浩然之气与直觉智慧

大学之道

人皆有不忍人之心

中华传统文化经典研习

选择性必修上册 第二单元

百家争鸣

《孟子》与《礼记》

《史记·孟子荀卿列传》记载:“孟子乃述唐虞三代之德,是以所如者不合,退而与万章之徒,序《诗》《书》,述仲尼(孔子)之意,作《孟子》七篇。”《孟子》全书共三万五千多字,基本上是一部对话语录集,比较详细地记载了孟轲游说各国时与各诸侯王以及其他一些学人论难各种问题的经过和彼此的重要言论。

《礼记》为中国古代重要的典章制度选集,共二十卷四十九篇,相传为孔门弟子及其再传弟所作,经西汉戴圣汇编成书。在流传过程中,经董仲舒、郑玄、孔颖达和宋代理学家如程颢、程颐等大儒的推崇,《礼记》在儒家政教系统中的地位日益提升。

四书

南宋淳熙九年(1182年),朱熹52岁时,把《大学》《中庸》两篇从《礼记》中抽离出来并作章句,为《论语》《孟子》作集注,合成《四书章句集注》,经学史上的“四书”之名才第一次出现。宋元以降,“四书”长期为历代封建王朝所垂青,作为治国之本,也作为人们思想行为的规范,成为封建科举的标准教科书。

白鹿洞书院,位于江西省九江市庐山市五老峰南麓,始于唐,盛于宋,沿于明清。南宋淳熙六年(1179),理学宗师朱熹知南康军(今江西省九江市星子县),率百官造访书院,当时书院残垣断墙,杂草丛生。朱熹惋惜不已,责令官员修复白鹿洞书院,并自任洞主,制定教规,延聘教师,招收学生,划拨田产,苦心经营。在朱熹的推动下,当时理学三大学派的代表人物(朱熹、陆九渊、吕祖谦)都与白鹿洞书院产生交集,成为当时理学传播的中心,成为播撒文明的文化高地。

白鹿洞书院

假如朱熹正在编纂《四书章句集注》,你是白鹿洞书院的一名学生,需要帮助他研究一项子课题:《〈礼记〉与〈孟子〉对〈论语〉的传承与发展——以〈大学之道〉和〈人皆又不忍人之心〉为例》。请你列出研究要点,可以尝试用思维导图或其他图表表示。

学习任务一

《论语》

战国初期

《孟子》

戴圣

《礼记》

(《大学》《中庸》)

朱熹

修复白鹿洞书院

朱熹

《四书章句集注》

战国中期

西汉

淳熙六年(1179)

淳熙九年(1182)

研究要点

《礼记》与《孟子》对《论语》的传承与发展

——以《大学之道》和《人皆又不忍人之心》为例

一、由“仁爱”到“仁政”:儒家核心观念的传承与发展

二、由论断到论述:儒家经典阐发方式的传承与发展

研究要点

《礼记》与《孟子》对《论语》思想的传承与发展

——以《大学之道》和《人皆又不忍人之心》为例

一、由“仁爱”到“仁政”:儒家核心观念的传承与发展

(一)发端:《论语》中的“仁爱”思想

(二)发展:《人皆有不忍人之心》中的“仁政”思想

(三)系统化:《大学之道》中的“三纲八目”

二、由论断到论述:儒家经典表达方式的传承与发展

(一)发端:《论语》中的“仁爱”思想

"仁”是孔子学术中最重要的概念和基本主张,即“忠恕之道”。

“仁”是礼乐的基础,“礼乐”是“仁”的表现,二者互为表里,不可分割。

仁德的人行恕道(己所不欲,勿施于人)则不会招人怨恨,行忠道(立人、达人)则会招人感激,人我关系处理得完善了,就不会忧虑。

实践“仁”,要靠君子,要克己复礼。克已对内,复礼对外,一旦做这一点,天下都会称他具有了仁的品格。

实践“仁”,还需要终生不倦、死而后已的精神。

由“仁爱”到“仁政”:儒家核心观念的传承与发展

(二)发展:《人皆又不忍人之心》的“仁政”思想

孟子把孔子的“仁爱”思想从政治角度发展为“仁政”思想。

孟子将孔子的“仁爱”表述为“不忍人”。“不忍人”是不狠心对待别人,“不忍人之心”也就是善良、慈爱的心。

孟子补充了人性论作为“仁爱”的前提。孟子持性善论,认为人天生“四心”,这些天性是道德的心理基础。与生俱来的“四心”也就是后天道德的“四端”,可以也需要扩充成完整成熟的道德品质,这是孟子对孔子以来儒家思想的重要发展。

孟子强化了“仁爱”思想的政治色彩。孔子的“仁爱”思想更偏重个人的伦理道德修养,期望培养有德之人进而影响在位之人。而孟子则基于性善论,直接将“仁爱”思想应用到在位之人身上,提倡君王施行“仁政”,以民为本。

由“仁爱”到“仁政”:儒家核心观念的传承与发展

如果说,孟子把孔子的“仁”从道德角度发展为“义”。那么,从政治角度,他又将之发展为“仁政”,也就是他的“王道”。在这一点上,孟夫子可是为儒家学派立了大功。孔子也讲过“仁政”,但对其内涵并没有作详细说明,显得空洞而浮泛,无论在理论层面,还是在操作层面。都没有进行有说服力的论证。

是孟子接过手,把这工作做完了,而且我们还得承认,他做得蛮出色。他把孔子的伦理思想演义为一整套的政治构想,完成了由纯学术向政治实践的过渡,学者成为政治幕僚,孟子也就自封为“王者师”。这套理论,使得学统、道统与政统融合无间,合二为一,从而“学”与“仕”不再有任何学理上的隔膜,“学而优则仕”变成了“直通车”,“士”变成“士大夫”成了顺理成章之事,从这个意义上说,谁能说孟子的“融合三统”不是为后来的科举取士奠定了基础呢?

孟子的贡献

鲍鹏山《孟子:王者师与大丈夫》

(三)系统化:《大学之道》中的“三纲八目”

《大学之道》建构了一套以“三纲八目”为核心的道德修养体系。

1.“大学之道”的提出,强调并概括了“仁爱”思想的重要特征。

“大学”指伦理、政治、哲学等方面较宏观的学问,其核心就是“修身”,这十分契合儒家“仁爱”思想的伦理—政治倾向。

由“仁爱”到“仁政”:儒家核心观念的传承与发展

(三)系统化:《大学之道》中的三纲八目

《大学之道》建构了一套以“三纲八目”为核心的道德修养体系。

2.“三纲八目”的提出,梳理并概括了“仁爱”思想的一般过程。

①首先“三纲领”引导人们注重修为目标。

“明明德”专注心性修养,属于“内圣之学”;“亲民”侧重外显行为,属于“外王之学”;“止于至善”则是最高境界和最终追求,要求在实践中把“明明德”的内在修为和“亲民”的外在事功这两方面的个体主动性行为都发挥到最高点。

明明德、亲民、止于至善这三者间存在递进的逻辑关系,总结了由“仁爱”到“仁政”的发展思路,是对主体道德实践的指导。

由“仁爱”到“仁政”:儒家核心观念的传承与发展

(三)系统化:《大学之道》中的三纲八目

《大学之道》建构了一套以“三纲八目”为核心的道德修养体系。

2.“三纲八目”的提出,梳理并概括了“仁爱”思想的一般过程。

②其次“八条目”指示人们修为应该怎样做。

“格物”“致知”强调要获得社会伦理道德规范,“正心”“诚意”强调要做好修身的心理准备和情感准备,这四者是实现“明明德”这一内在修为的具体步骤。

而“修身”作为其整个道德修养体系核心环节,在家国同构的传统社会结构中,成为“齐家”“治国”“平天下”的逻辑出发点,这四者也是实现“亲民”这一外在事功的具体步骤,揭示了儒家理想人格修为的一般过程。

由“仁爱”到“仁政”:儒家核心观念的传承与发展

(三)系统化:《大学之道》中的“三纲八目”

《大学之道》建构了一套以“三纲八目”为核心的道德修养体系。

3. 天子与庶人都要修身,发展并体现了“仁爱”思想的进步意义。

文章强调从天子到庶人都应该以修身为本,天子不能依仗权位置身于事外,庶民也不能因为地位低微而放松要求。

由“仁爱”到“仁政”:儒家核心观念的传承与发展

简单地说,孟子的政治构想是这样的,很有一厢情愿的味道:人本性是善的。因此就有仁心的苗子,把这仁心加以扶植,不让其放失,且使之枝繁叶茂,便是养身了;然后用自身这光辉的形象作样板,“刑于寡妻”(给妻子做道德规范),便是齐家;“以御于家邦”(以此治理家国)便是治国;用仁政治国就是行王道,行王道当然是“天下莫之能御”(天下没有人能够抵挡),从此天下太平了。

孟子的思路

鲍鹏山《孟子:王者师与大丈夫》

研究要点

《礼记》与《孟子》对《论语》思想的传承与发展

——以《大学之道》和《人皆又不忍人之心》为例

一、由“仁爱”到“仁政”:儒家核心观念的传承与发展

二、由论断到论述:儒家经典表达方式的传承与发展

(一)论断:《论语》中的大量的论断源自其语录体特征

(二)论述:《人皆有不忍人之心》 已具备说理文的典型特征

(三)阐发:《大学之道》重在对儒家思想进行梳理阐发

(一)《论语》中的论断源自其语录体特征

《论语》的结构比较松散,作为说理文还很幼稚。

语录体是《论语》文体的基本特征,它或是记录孔子的只言片语,或是记录孔子与弟子及时人的对话,都比较短小简约,还没有构成单篇的、形式完整的篇章。

《论语》二十篇,各篇之间、各章之间联系不明显;而且每篇之内,往往只说结论,不作解释。

由论断到论述:儒家经典表达方式的传承与发展

(二)《大学之道》重在对儒家思想进行梳理阐发

《大学之道》不仅具有明确的观点,而且能够有条理地分析论述。

第一段开宗明义,先提出“三纲领”作为引领学习的终极目标,然后强调坚定目标的意义和作用,最后从方法论层面提醒在具体操作层面要注意先后顺序,引出下文。

第二段在提出“八条目”时,作者运用了正反相成的推演逻辑。①先以学习者为主语,明确各条目的先后次序。从“欲明明德于天下”的远大目标写起,通过“欲……,先……”的句式,把“八条目”由远及近、由外而内地“倒叙”出来,强调过程的循序渐进。②再以学习对象为主语,通过“……而后……”的句式,由近及远、从内到外地“正叙”一遍,突出结果的水到渠成。

由论断到论述:儒家经典表达方式的传承与发展

(三)《人皆又不忍人之心》 已具备说理文的典型特征

孟子以雄辩著称,他的文章论述富有气势和感染力,具备了说理文的典型特征。

首先,孟子提出“人皆有不忍人之”的观点,并认为可以凭此发展成仁政从而轻松治理天下。

接着,孟子以人们看见孺子将要掉进井中的第一反应为例,说明“人皆有不忍人之”是自然而然的事。

然后,孟子通过类比推论“羞恶之心”“辞让之心”“是非之心”也是人与生俱来的,并用人的生理构造(有四体)比喻这种心理特点(有四端);在此基础上,进一步指出了人之四心分别是仁、义、礼、智的四端(萌芽),为后文的论述做了铺垫。

最后,孟子沿着“人之四体”的比喻进行反向推论,并提出新的比喻,结合正反对比的方法阐述了“四端”可以进一步扩充、发扬最终达成“仁政”,实现大治的观点。

由论断到论述:儒家经典表达方式的传承与发展

学园

柏拉图学园,简称“学园”。古希腊柏拉图约于公元前387年在雅典附近所创办的学校,因校址设在命名为阿卡德谟(Akadcmos,古希腊传说中的英雄人物)圣殿附近的园林,故被称为“阿卡第米亚”。

“学园”是欧洲历史上第一所固定的学校。学生来自各地,讲授课程包括哲学、数学、物理学等。

柏拉图去世后,该校由其弟子接办,公元529年停办。“学园”是古希腊罗马传播哲学和知识的中心之一,由此形成的学派称为学园派。

稷下学宫

稷下学宫是战国时期齐国的高等学府,因设于都城临淄稷下而得名。是由养士制度发展转化而来的教育机构,保持了尊重士人之学的特点,具有宽松的学习氛围;是集讲学、著述、育才活动于一体,兼有咨询作用的高等学府。

当时的儒、法、墨、道、阴阳等各学派都汇集于此,他们兴学论战、评论时政和传授生徒,孟子和荀子等大师都曾来此讲学,是战国时期“百家争鸣”的重要园地。

告子是战国时思想家,生平不详,大约为游学于稷下的一位学士,《孟子》和《墨子》两本书里都有对他言行的记载。孟子持性善论(人生来就是向善的),告子持性无善恶论(人生下来本无所谓善恶,善与恶都是后天赋予的),《孟子·告子》记录了两人有关人性道德的辩论。

学习任务二

假如你是孟子,现在正在稷下学宫和告子针对不同的人性假设进行辩论,请发挥想象、带入情境,完成其中两段对话。

告子说:“性是由天生成的,比如杞柳,它天生就长在那里,也没说要做什么。仁义是人造就的,就比如木制的杯子。人性中本来没有仁义,必须矫揉造作,才有仁义。就好像杞柳本来不是杯子,要把它矫揉造作,才能做成杯子。”

孟子说:“你是顺着杞柳的本性把它做成杯子的呢,还是毁伤杞柳的本性把它做成杯子的呢?如果要毁伤杞柳的本性来做成杯子,那难道也要毁伤人的本性来让他变得仁义吗?率领天下之人来损害仁义的,就是你的言论了!”

对话一

告子说:“人性就像水一样,你在东边扒一个缺口,它就往东流;你在西边挖一个缺口,它就往西流。人性没有善与不善,就像水没有东流和西流的定向一样。”

孟子说:“水诚然没有东流西流的定向,可它难道没有上流或下流的定向吗?它不还是有一个向低处流的本性吗?你能扒个口子让水往高处流吗?人性本善,正好像水性的往下流。人没有不善的,水也没有不往下流的。当然,如果拍水让它跳起来,也可以高过额头;去冲击它,也可以让它冲上山。但是,这是水的本性吗?这是形势逼迫它这样罢了。人之不善,就像水被逼迫一样,为气禀所拘,为物欲所蔽,而不是说他天性里没有善。”

对话二

学习任务三

听了我和告子的辩论,你有何启发?读了《人皆有不忍人之心》,你是否也想向我发起挑战?

并用以下句式组织语言:再读《人皆又不仁人之心》,对于___________________(论点、论据、论证方法、论证过程……),我有一点疑惑:……

再读《人皆有不忍人之心》,对于结论的逻辑性,我有一点疑惑:

“足以”表明前者是后者的充分条件,按作者的意思,即是只需要扩充源于“四心”的“四端”,使其覆盖面足够大,就可以“保四海”“事父母”。

事实是,有“四端”只是“保四海”“事父母”的条件之一,是必要条件;除此之外还要顾及实力情况、利益关系和历史条件。西方政客竞选前振振有词、哗众取宠,当选后还是要老老实实、量入为出。因此,“足以”应该改为“可以”。

再读《人皆有不忍人之心》,对于羞恶之心、辞让之心、是非之心的论证过程,我有一点疑惑:

作者举了见孺子将入于井而有怵惕之心这个例子,通过“由是观之”总结得出人有恻隐之心,这个论证过程似乎可以成立;

但是人也有羞恶之心、辞让之心、是非之心的观点,并不能通过以上例子得到直接证明,也不能通过人有恻隐之心而类比推论得出。

论证的局限

鲍鹏山《孟子:王者师与大丈夫》

孟子还特别喜欢类比证明……告子用比喻例证,孟子也用比喻反驳,而且也以水为喻……在这里,孟子就犯了两个错误。一是水固然往下流,但这也不是水的本性,这是地球引力的结果,与告子所说的往东往西流一样仍然是外在影响……孟子犯的另外一个错误是,这个比喻论证可以证立其真,也可证立其伪,也就是说,水永远向下,只能比喻人性有一固定趋向,但并不能证明它的具体方向。我们把孟子的原话改动一个字看一看——“人性之恶也,犹水之就下也,人无有不恶,水无有不下”,改“善”为“恶”,这个比喻不仍然成立么?孟子能证明什么呢?

再读《人皆有不忍人之心》,对于见孺子将入于井而有怵惕之心的举例论证,我有一点疑惑:

“皆有怵惕恻隐之心”的全称判断显得太武断。“不忍人之心(恻隐之心)”是抽象普适概念,“孺子入井”是具体事件,即使有人见“孺子将入井”而有恻隐之心,那么是否所有人都如此?作者排除三种“非所以”的原因只是特例,有以偏概全的嫌疑。有没有邪恶之人要看热闹?有没有与该孺子父母有利益冲突者希望见此情景?还有很多情况没有被考虑进去。

人性是复杂的,人的恻隐之心很多时候也是分对象的、有场合差别的。在大多数情况下,人们会对身处(或即将身处)险境的陌生人、没有仇恨的熟人、无辜的孩子产生强烈的恻隐之情,而对有矛盾、仇恨的熟人也许会相对冷漠。所以祥林嫂的苦难不能激发鲁镇人们的“不忍人之心(恻隐之心)”,何以见得“皆有怵惕恻隐之心”?

江歌母亲诉刘鑫生命权纠纷案

2016年11月3日,江秋莲的独生女儿江歌在日本东京被刘某曦的前男友陈世峰杀害。刘某曦是江歌在日本留学时的同乡、好友。案发前两个多月,刘某曦因陈世峰不同意与其分手产生争执而向江歌求助,江歌同意她与自己同住。2016年11月2日15时许,陈世峰找到刘某曦与江歌同住的公寓,上门纠缠滋扰,刘某曦向已外出的江歌求助。江歌提议报警,刘某曦以合住公寓违反当地法律、不想把事情闹大为由加以劝阻,并请求江歌回来帮助解围。江歌返回公寓将陈世峰劝离。之后,江歌返回学校上课,陈世峰则继续尾随刘某曦并向其发送恐吓信息。刘某曦为摆脱其纠缠求助同事充当男友,陈世峰愤而离开并给刘某曦发信息,称“我会不顾一切”。其间,刘某曦未将陈世峰纠缠恐吓的相关情况告知江歌。

江歌母亲诉刘鑫生命权纠纷案

当晚11时许,刘某曦因感觉害怕,通过微信要求江歌在地铁站等她一同返回公寓。11月3日零时许,二人汇合后一同步行返回公寓。二人前后进入公寓二楼过道,事先埋伏在楼上的陈世峰携刀冲至二楼,与走在后面的江歌遭遇并发生争执,其间走在前面的刘某曦打开房门,先行入室并将门锁闭。陈世峰在公寓门外,手持水果刀捅刺江歌颈部十余刀,随后逃离现场。刘某曦在屋内两次拨打报警电话。江歌因左颈总动脉损伤失血过多,经抢救无效死亡。

论证的局限

鲍鹏山《孟子:王者师与大丈夫》

我想,人性问题,无论是证善,还是证恶,都缺乏足够的理论支持。这极有可能是一个不能证明的问题。它不属于理性范畴,而可能属于非理性范畴。孟子运用不少经验证明,我们说,经验证明不是有效证明,同时,我们还可以举出更多相反的经验……所以,若以经验来证明,我们也可以证立人性恶。

学习任务三

你说的对。但是你说了这么多,难道是想证明我的思想大厦漏洞百出甚至会轰然倒塌吗?

“当是之时,秦用商君,富国强兵;楚、魏用吴起,战胜弱敌;齐威王、宣王用孙子、田忌之徒,而诸侯东面朝齐。天下方务于合从连衡,以攻伐为贤,而孟轲乃述唐、虞、三代之德,是以所如者不合”(《史记·孟子荀卿列传》)。

当时整个时代都在崇尚军事武力,百姓是“乐岁终身苦,凶年不免于死亡”,孟子提出“人皆有不忍人之心”,是希望诸侯“发施仁政”,用“不忍人之心”像父母爱孩子一样爱百姓,使百姓免于战乱之苦。而性善是仁政的理论基础。

时代背景

人性本善或者本恶到底哪个正确很大程度上是无法证明的,因为这不是事实判断,这是价值判断。但我们可以思考孟子提出“人皆有不忍人之心”的“目的”是什么。

孟子曾说:“言人之不善,当如后患何?”如果说人的本性是恶的,那么人做了坏事是否视其为理所应当?所以,孟子提出性善的目的是想要用道德激励来防止罪恶,这是对人的鼓励,有利于人们向善。

道德激励

孟子论证了“恻隐之心”(“不忍人之心”)之后,其他三种道德情感也就不证自明了。在孟子看来,其余“三心”与“恻隐之心”同出一源,只是在不同场合有不同表现而已。

“羞恶之心”是“不忍之心”的反面表达;“辞让之心”(“恭敬之心”)出于对他人的尊重,与“不忍之心”互为表里;“是非之心”是道德判断,其标准就是恻隐、羞恶、辞让。

同出一源

就孟子自身而言,他一救世者和帝王师自任,以身上铮铮傲骨和胸中浩然正气自居,言说上则又是气盛有余而理性不足。其观点往往理想大于现实,内政大于外交。如果没有和平安定的国际环境,没有统一稳定的国内局势,即使有尧舜一般的贤君良臣,王道和仁政也难以法实现。

如果说建立在西方自然科学基础上的思想文化体系的产物叫“知识”,那么建立在东方社会经验基础上的思想文化的产物就叫“智慧”。在中国文化中,向善、向美的取向大于求真。孟子言论的思想性大于逻辑性,体现的其实是中国人几千年来的思维方式——东方感性与直觉智慧。

浩然之气与直觉智慧