2023-2024学年统编版四年级语文上册第一单元阅读理解专项特训三(含答案)

文档属性

| 名称 | 2023-2024学年统编版四年级语文上册第一单元阅读理解专项特训三(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-17 13:43:04 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2023-2024学年四年级语文上册(统编版)

第一单元阅读理解专项特训三

课文理解。

如今在海上,每晚和繁星相对,我把它们认得很熟了。我躺在舱面上,仰望天空。深蓝色的天空里,悬着无数半明半昧的星。船在动,星也在动,它们是这样低,真是摇摇欲坠呢!渐渐地我的眼睛模糊了,我好像看见无数萤火虫在我的周围飞舞。海上的夜是柔和的,是静寂的,是梦幻的。我望着那许多认识的星,我仿佛看见它们在对我眨眼,我仿佛听见它们在小声说话。这时我忘记了一切。在星的怀抱中我微笑着,我沉睡着。我觉得自己是一个小孩子,现在睡在母亲的怀里了。

1.这段话按照“____________”思路渐次展开的。

2.文中画“ ”的句子采用了______的修辞手法。依次从______、______和______的角度写海上之夜令“我”产生的种种美感。

3.读文章最后一句话,你认为“沉睡着”与“觉得”是否矛盾?

_____________________________________________________________

课内阅读。

午后一点左右,从远处传来隆隆的响声,好像闷雷滚动。顿时人声鼎沸,有人告诉我们,潮来了!我们踮着脚往东望去,江面还是风平浪静,看不出有什么变化。过了一会儿,响声越来越大,只见东边水天相接的地方出现了一条白线,人群又沸腾起来。

那条白线很快地向我们移来,逐渐( ),( ),( )。再近些,只见白浪翻滚,形成一堵两丈多高的水墙。浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马( ),( )地飞奔而来;那声音如同( ),好像大地都被震得颤动起来。

4.在括号里填入正确的词语。

5.这段话是按照________顺序来写的。

6.这段话从_____、_____两方面来描写大潮来时的景象,使人如闻其声,如见其景。

7.这段中分别把浪潮比作____、____和____。

8.画横线的句子写得好吗?为什么?

___________________________________________________________

9.《观潮》这篇课文描写了_______、________、______的景象,写出了钱塘江大潮的_____、_________、_________。

课内阅读。

细细的溪水,流着( ),流着( )。灰白色的( )布满河床。哟,卵石间有多少可爱的小水塘啊,每个小水塘,都抱着一个月亮!哦,阿妈,白天你在溪里洗衣裳,而我,用树叶(做 作)小船,运(载 裁)许多( )……哦,阿妈,我们到溪边去吧,去看看小水塘,看看水塘里的月亮,看看我( )。

10.在括号里填上恰当的词语,把文章内容补充完整。

11.把括号里不正确的汉字划去。

12.作者描写了月光下的哪些景物?

_______________________________________________________________

13.你是怎样理解文中“每个小水塘,都抱着一个月亮!”这句话?

_______________________________________________________________

阅读理解

秋天早晨的田野

①伙伴们,你们欣赏过秋天早晨的田野吗?这真是人间令人神往的仙境。

②雾气弥漫在大地上,像层薄纱,把金色的田野、沉甸甸的谷穗、远近的小村,都笼罩了起来。就在面前的白云,像绸带飘舞着,缠绕在树丛间、田野里,这世界仿佛是在幻觉中。

③你们吸一口新鲜的空气吧,有点儿清凉,有点儿湿润。比城市里的空气好吧?吸个饱吧,你们会感到轻松、兴奋,还有点醉意,好像胸膛也饱满起来了。

④太阳还没有起来,东边的天际是灰暗的,渐渐变成暗红了。天边的云连接着,重叠着。一会儿阳光从云彩的缝隙中透出来,一丝丝、一缕缕、一道道,逐渐映红了大地。这时,远处传来大公鸡的报晓声。

⑤太阳出来了,先是一丝红色的线。不一会儿,像烧红的镰刀,像半只橙红的橘子。一转眼,变成了红色的大气球,静静地依傍着大地。

⑥一瞬间,阳光穿过树丛,透过晨雾斜斜地、密密地洒满了大地。拖拉机“突突”地响起了,人们三五成群地下地了。

⑦伙伴们,你们不是要寻找仙境吗?仙境就在我们这里。这固然是大自然带来的,但更多的是用我们自己的双手创造的。

(选自《小学阅读指南 [高年级版] 》,有删改)

14.秋天的景色十分迷人,让我不禁想起有关秋天的四字词语:________、________;还让我想起与秋天有关的诗句:______________,______________。

15.将第①自然段画波浪线的部分换成一个四字词语:____________。

16.用“_____”画出文中的一个比喻句,这句话把_______比作_______。

17.第④自然段中加点的词语能不能调换顺序?为什么?

_______________________________________________________________

18.第⑦自然段在文中所起的作用是: ______________。

阅读短文,完成练习。

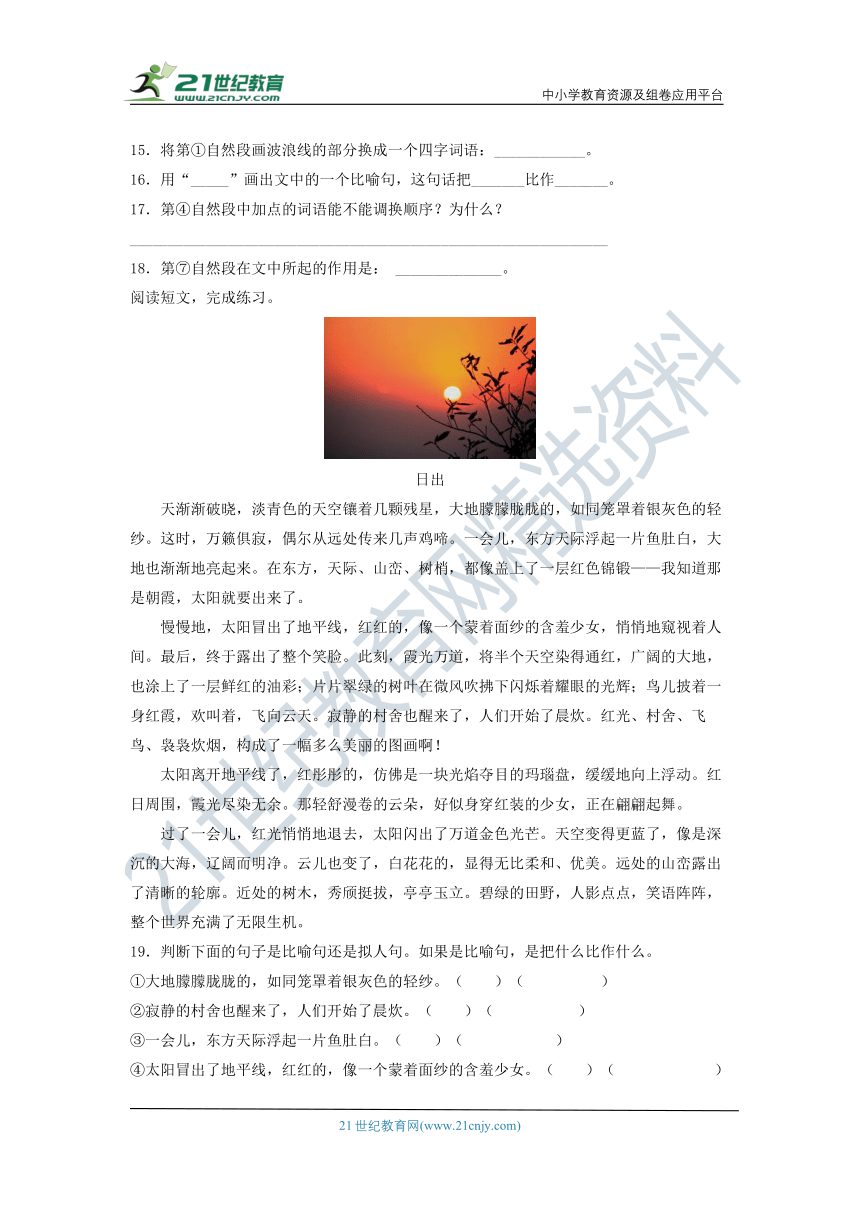

日出

天渐渐破晓,淡青色的天空镶着几颗残星,大地朦朦胧胧的,如同笼罩着银灰色的轻纱。这时,万籁俱寂,偶尔从远处传来几声鸡啼。一会儿,东方天际浮起一片鱼肚白,大地也渐渐地亮起来。在东方,天际、山峦、树梢,都像盖上了一层红色锦锻——我知道那是朝霞,太阳就要出来了。

慢慢地,太阳冒出了地平线,红红的,像一个蒙着面纱的含羞少女,悄悄地窥视着人间。最后,终于露出了整个笑脸。此刻,霞光万道,将半个天空染得通红,广阔的大地,也涂上了一层鲜红的油彩;片片翠绿的树叶在微风吹拂下闪烁着耀眼的光辉;鸟儿披着一身红霞,欢叫着,飞向云天。寂静的村舍也醒来了,人们开始了晨炊。红光、村舍、飞鸟、袅袅炊烟,构成了一幅多么美丽的图画啊!

太阳离开地平线了,红彤彤的,仿佛是一块光焰夺目的玛瑙盘,缓缓地向上浮动。红日周围,霞光尽染无余。那轻舒漫卷的云朵,好似身穿红装的少女,正在翩翩起舞。

过了一会儿,红光悄悄地退去,太阳闪出了万道金色光芒。天空变得更蓝了,像是深沉的大海,辽阔而明净。云儿也变了,白花花的,显得无比柔和、优美。远处的山峦露出了清晰的轮廓。近处的树木,秀颀挺拔,亭亭玉立。碧绿的田野,人影点点,笑语阵阵,整个世界充满了无限生机。

19.判断下面的句子是比喻句还是拟人句。如果是比喻句,是把什么比作什么。

①大地朦朦胧胧的,如同笼罩着银灰色的轻纱。( )( )

②寂静的村舍也醒来了,人们开始了晨炊。( )( )

③一会儿,东方天际浮起一片鱼肚白。( )( )

④太阳冒出了地平线,红红的,像一个蒙着面纱的含羞少女。( )( )

⑤红光、村舍、飞鸟,袅袅炊烟,构成了一幅多么美丽的图画啊!( )( )

⑥那轻舒漫卷的云朵,好似身穿红装的少女,正在翩翩起舞。( )( )

20.联系上下文和生活实际理解词语。

窥视:__________________________

亭亭玉立:________________________

21.请在文中找出描写日出过程中色彩变化的词语。

_______________________________________________________________

22.作者没有直接写自己观察日出的心情,请仔细阅读,你能读出作者的情感吗?

_______________________________________________________________

23.生活中,你也观察过日出或日落吧?请仿照本文中某一段落,写一写生活中看到的景象。

_______________________________________________________________

课外阅读。

美丽的田野

我家住在浦东高桥乡,一出门就能看见一望无际的田野。田野里的景象一年四季都是美丽诱人的。

春天,田野里充满了生机。油菜开出金灿灿的小黄花,远远望去,大地就像铺上了一层金色的地毯。田埂上的小野花开得可红火啦!有红的、黄的、蓝的、紫的,美丽极啦!河边的柳树发芽了,那长发般的柳条在微风的吹拂下,轻轻地摇曳着。活泼可爱的小鸭子,在河里戏水。你看那伶俐可爱的小燕子,带着它那剪刀似的尾巴,也从南方赶来了,加入这百花争艳的盛会,为春天增添了生机。

夏天,田野里一片旺盛的景象。田野里的西红柿红红的,像一盏盏小红灯笼挂在藤架上。大的有小碗口那么大,小的只有婴儿拳头那么大,令人垂涎欲滴。那翠绿的黄瓜挂满藤架,咬一口,一股清香流入口中。还有那身穿紫袍、头戴小帽子的茄子,长在田野的一角。西瓜地一片翠绿,那一个个又圆又大的西瓜,真诱人哪!

秋天,田野里一片丰收的景象。农民伯伯在田野里忙碌着,到处是欢声笑语,热闹极了。

冬天,雪覆盖着田野,像给大地盖上了白色的棉被。俗话说得好,“瑞雪兆丰年”,明年一定有个好收成,田野里也将会更加美丽。

田野真美呀!我爱家乡的田野。

24.仿写词语。

例:金灿灿

____________ ____________ ____________

例:又大又圆

又______又______ 又______又______ 又______又______

例:一望无际

一__________ 一__________ 一__________

25.短文有________个自然段,是按________顺序来描写家乡的田野的。我能用恰当的词语分别概括田野在四季的不同特点:_______、_______、_______、________。

26.短文中画横线的句子是________句,把________比作________,我能仿写一句:______

27.下面最能概括作者思想感情的一项是( )

A.田野里的景象一年四季都是美丽诱人的。

B.田野真美呀!我爱家乡的田野。

C.我家住在浦东高桥乡,一出门就能看见一望无际的田野。

课外阅读

夏夜繁星(节选)

罗 兰

从前有一种小楷笔,浅黄的竹管上,贴着细致的红纸标签,上面写着“一天星斗(换 焕)文章”。

真是绝佳的诗句!不知那些文雅的中国前辈是何处得来的灵感,“一天星斗”确实是文章的前奏。

( )没有那(署 暑)气全消、凉风渐起的夏夜,人们( )不会有那么多机会细数那满天的繁星,去为它们编故事、写神话了。

夏天的夜色来得迟。黄昏拖着长长的裙裾,舒舒展展地踱步,把一天的(署 暑)气细心地收敛,然后才慢慢地隐去。

星星不等黄昏(退 褪)尽,就开始在淡灰的天空中一个一个地出现。起初,你会说,上面只出了一个星。但你立刻看见不远还有一个,而且另一边还有一个。不止一个,而是三个。不止三个,而是很多个。

星星就是这么喜欢调笑的小精灵,闪着亮眼,躲在你明明看不见的地方,却打赌说它早就在那里,是你没有看见。使你不服气,(辩 辨)说它一定刚刚并没有在那里。它却只是对你顽皮地眨眼,不由你不对自己的注意力开始怀疑。

要说也是,我们对细碎的东西常常不会给予准确的注意,何况是星,那么一大把的被造物者任意一撒。它们除了平面上的,还有从深深远远的地方透过来的。在夏夜数过繁星的人都早已发现,天不是一张幕,它是一片广远的、深不可测的空间,那空间里,布满着星群。

(选自《罗兰经典作品选》)

28.从文章括号中选择正确的字,画“√”。

29.下列对“一天星斗焕文章”的解释不正确的一项是( )。

A.满天星斗都成为文章的点缀。

B.表示文章写得好。

C.文章就像满天的星斗那样光亮、鲜明。

D.形容一个人的文章到了出神入化的地步。

30.在文中空白括号中填写关联词,并用关联词造句: 。

31.文章第六自然段运用了什么修辞手法?作者为什么要用这种修辞手法来描写星星?

_______________________________________________________________

32.展开想象,试着用自己的语言描写一下星空。

_______________________________________________________________

参考答案

1.仰望——欲睡——沉睡

2.排比 触觉 听觉 幻觉

3.并不矛盾。“沉睡着”,说的是“我”睡的神态;“觉得”,交代了“我”“沉睡”的原因。这样写,由果到因,因果相映,既富有情趣,又启人遐思。

4.拉长 变粗 横贯江面 齐头并进 浩浩荡荡 山崩地裂

5.由远及近

6.景象 声音

7.白线 水墙 战马

8.该句子写得很好。因为它形象地写出了大潮发出的巨响和浩大的声势。

9.潮来前 潮来时 潮来后 奇特 雄伟 壮观

10.山草和野花的香味 月光 鹅卵石 新鲜的花瓣 采过野花的地方

11.做 裁

12.水塘,溪水,鹅卵石

13.天上的月亮倒映在小水塘中,水中就有无数的月亮的倒影,就像每个小水塘都抱着一个月亮一样。

14.示例:秋高气爽 硕果累累 停车坐爱枫林晚 霜叶红于二月花

15.人间仙境

16.就在面前的白云,像绸带飘舞着,缠绕在树丛间、田野里,这世界仿佛是在幻觉中。 白云 绸带

17.不能。随着太阳逐渐升起,透过云彩缝隙的阳光也由细变粗。(意思对即可)

18.总结全文、点明中心

19.①比喻 把云雾比作轻纱

②拟人

③比喻 把天空比作鱼肚

④比喻 把太阳比作少女

⑤比喻 把眼前看到的景象比作图画

⑥比喻 把动态的云朵比作少女

20.偷看。文中指太阳在云雾遮掩中的样子。 文中指树木高高挺立,很有精神的样子。

21.淡青色、鱼肚白、红色、红红的、通红、红彤彤、金色光芒、更蓝了、白花花。

22.赞美和喜爱之情。

23.太阳像个不急于回家的老人,不慌不忙地向西走去。过了一会,太阳的脸庞变得有些红了,金色的阳光中也加进了红色,这时的阳光是最美的。看,太阳周围的天空被染成了橘红色,较远的天空被染成了金黄色;太阳又挥动它的画笔,把座座拔地而起的高楼也染成了美丽的橘红色,把片片房屋的瓦顶涂成了金灿灿的;给路边的一行行的树木披上了浅红的衣裳,在瞧那些行人和车辆也镀上了一层金光……这是多么美丽的一幅风景画呀!

24.示例:红彤彤 白茫茫 绿油油

白 胖 香 脆 惊 喜

马当先 心一意 唱一和

25.6 时间 生机勃勃 蔬果诱人 热闹非凡 银装素裹

26.比喻 柳条 长发 示例:八月十五的月亮像个大圆盘。

27.B

28.焕 暑 暑 褪 辩

29.C

30.如果……就…… 造句:如果不努力学习,就不会取得好的成绩。

31.文章第六自然段运用了拟人的修辞手法。运用拟人的修辞手法便于作者抒发感情,同时让读者感到亲切,易受感染。作者赋予了星星生命的活力,使星星活跃起来,对星星的描写更加形象、生动。

32.星星像顽皮的孩子,稚气地注视着大地,仿佛用那明亮的眼睛讲述着一个个动人的故事。

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2023-2024学年四年级语文上册(统编版)

第一单元阅读理解专项特训三

课文理解。

如今在海上,每晚和繁星相对,我把它们认得很熟了。我躺在舱面上,仰望天空。深蓝色的天空里,悬着无数半明半昧的星。船在动,星也在动,它们是这样低,真是摇摇欲坠呢!渐渐地我的眼睛模糊了,我好像看见无数萤火虫在我的周围飞舞。海上的夜是柔和的,是静寂的,是梦幻的。我望着那许多认识的星,我仿佛看见它们在对我眨眼,我仿佛听见它们在小声说话。这时我忘记了一切。在星的怀抱中我微笑着,我沉睡着。我觉得自己是一个小孩子,现在睡在母亲的怀里了。

1.这段话按照“____________”思路渐次展开的。

2.文中画“ ”的句子采用了______的修辞手法。依次从______、______和______的角度写海上之夜令“我”产生的种种美感。

3.读文章最后一句话,你认为“沉睡着”与“觉得”是否矛盾?

_____________________________________________________________

课内阅读。

午后一点左右,从远处传来隆隆的响声,好像闷雷滚动。顿时人声鼎沸,有人告诉我们,潮来了!我们踮着脚往东望去,江面还是风平浪静,看不出有什么变化。过了一会儿,响声越来越大,只见东边水天相接的地方出现了一条白线,人群又沸腾起来。

那条白线很快地向我们移来,逐渐( ),( ),( )。再近些,只见白浪翻滚,形成一堵两丈多高的水墙。浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马( ),( )地飞奔而来;那声音如同( ),好像大地都被震得颤动起来。

4.在括号里填入正确的词语。

5.这段话是按照________顺序来写的。

6.这段话从_____、_____两方面来描写大潮来时的景象,使人如闻其声,如见其景。

7.这段中分别把浪潮比作____、____和____。

8.画横线的句子写得好吗?为什么?

___________________________________________________________

9.《观潮》这篇课文描写了_______、________、______的景象,写出了钱塘江大潮的_____、_________、_________。

课内阅读。

细细的溪水,流着( ),流着( )。灰白色的( )布满河床。哟,卵石间有多少可爱的小水塘啊,每个小水塘,都抱着一个月亮!哦,阿妈,白天你在溪里洗衣裳,而我,用树叶(做 作)小船,运(载 裁)许多( )……哦,阿妈,我们到溪边去吧,去看看小水塘,看看水塘里的月亮,看看我( )。

10.在括号里填上恰当的词语,把文章内容补充完整。

11.把括号里不正确的汉字划去。

12.作者描写了月光下的哪些景物?

_______________________________________________________________

13.你是怎样理解文中“每个小水塘,都抱着一个月亮!”这句话?

_______________________________________________________________

阅读理解

秋天早晨的田野

①伙伴们,你们欣赏过秋天早晨的田野吗?这真是人间令人神往的仙境。

②雾气弥漫在大地上,像层薄纱,把金色的田野、沉甸甸的谷穗、远近的小村,都笼罩了起来。就在面前的白云,像绸带飘舞着,缠绕在树丛间、田野里,这世界仿佛是在幻觉中。

③你们吸一口新鲜的空气吧,有点儿清凉,有点儿湿润。比城市里的空气好吧?吸个饱吧,你们会感到轻松、兴奋,还有点醉意,好像胸膛也饱满起来了。

④太阳还没有起来,东边的天际是灰暗的,渐渐变成暗红了。天边的云连接着,重叠着。一会儿阳光从云彩的缝隙中透出来,一丝丝、一缕缕、一道道,逐渐映红了大地。这时,远处传来大公鸡的报晓声。

⑤太阳出来了,先是一丝红色的线。不一会儿,像烧红的镰刀,像半只橙红的橘子。一转眼,变成了红色的大气球,静静地依傍着大地。

⑥一瞬间,阳光穿过树丛,透过晨雾斜斜地、密密地洒满了大地。拖拉机“突突”地响起了,人们三五成群地下地了。

⑦伙伴们,你们不是要寻找仙境吗?仙境就在我们这里。这固然是大自然带来的,但更多的是用我们自己的双手创造的。

(选自《小学阅读指南 [高年级版] 》,有删改)

14.秋天的景色十分迷人,让我不禁想起有关秋天的四字词语:________、________;还让我想起与秋天有关的诗句:______________,______________。

15.将第①自然段画波浪线的部分换成一个四字词语:____________。

16.用“_____”画出文中的一个比喻句,这句话把_______比作_______。

17.第④自然段中加点的词语能不能调换顺序?为什么?

_______________________________________________________________

18.第⑦自然段在文中所起的作用是: ______________。

阅读短文,完成练习。

日出

天渐渐破晓,淡青色的天空镶着几颗残星,大地朦朦胧胧的,如同笼罩着银灰色的轻纱。这时,万籁俱寂,偶尔从远处传来几声鸡啼。一会儿,东方天际浮起一片鱼肚白,大地也渐渐地亮起来。在东方,天际、山峦、树梢,都像盖上了一层红色锦锻——我知道那是朝霞,太阳就要出来了。

慢慢地,太阳冒出了地平线,红红的,像一个蒙着面纱的含羞少女,悄悄地窥视着人间。最后,终于露出了整个笑脸。此刻,霞光万道,将半个天空染得通红,广阔的大地,也涂上了一层鲜红的油彩;片片翠绿的树叶在微风吹拂下闪烁着耀眼的光辉;鸟儿披着一身红霞,欢叫着,飞向云天。寂静的村舍也醒来了,人们开始了晨炊。红光、村舍、飞鸟、袅袅炊烟,构成了一幅多么美丽的图画啊!

太阳离开地平线了,红彤彤的,仿佛是一块光焰夺目的玛瑙盘,缓缓地向上浮动。红日周围,霞光尽染无余。那轻舒漫卷的云朵,好似身穿红装的少女,正在翩翩起舞。

过了一会儿,红光悄悄地退去,太阳闪出了万道金色光芒。天空变得更蓝了,像是深沉的大海,辽阔而明净。云儿也变了,白花花的,显得无比柔和、优美。远处的山峦露出了清晰的轮廓。近处的树木,秀颀挺拔,亭亭玉立。碧绿的田野,人影点点,笑语阵阵,整个世界充满了无限生机。

19.判断下面的句子是比喻句还是拟人句。如果是比喻句,是把什么比作什么。

①大地朦朦胧胧的,如同笼罩着银灰色的轻纱。( )( )

②寂静的村舍也醒来了,人们开始了晨炊。( )( )

③一会儿,东方天际浮起一片鱼肚白。( )( )

④太阳冒出了地平线,红红的,像一个蒙着面纱的含羞少女。( )( )

⑤红光、村舍、飞鸟,袅袅炊烟,构成了一幅多么美丽的图画啊!( )( )

⑥那轻舒漫卷的云朵,好似身穿红装的少女,正在翩翩起舞。( )( )

20.联系上下文和生活实际理解词语。

窥视:__________________________

亭亭玉立:________________________

21.请在文中找出描写日出过程中色彩变化的词语。

_______________________________________________________________

22.作者没有直接写自己观察日出的心情,请仔细阅读,你能读出作者的情感吗?

_______________________________________________________________

23.生活中,你也观察过日出或日落吧?请仿照本文中某一段落,写一写生活中看到的景象。

_______________________________________________________________

课外阅读。

美丽的田野

我家住在浦东高桥乡,一出门就能看见一望无际的田野。田野里的景象一年四季都是美丽诱人的。

春天,田野里充满了生机。油菜开出金灿灿的小黄花,远远望去,大地就像铺上了一层金色的地毯。田埂上的小野花开得可红火啦!有红的、黄的、蓝的、紫的,美丽极啦!河边的柳树发芽了,那长发般的柳条在微风的吹拂下,轻轻地摇曳着。活泼可爱的小鸭子,在河里戏水。你看那伶俐可爱的小燕子,带着它那剪刀似的尾巴,也从南方赶来了,加入这百花争艳的盛会,为春天增添了生机。

夏天,田野里一片旺盛的景象。田野里的西红柿红红的,像一盏盏小红灯笼挂在藤架上。大的有小碗口那么大,小的只有婴儿拳头那么大,令人垂涎欲滴。那翠绿的黄瓜挂满藤架,咬一口,一股清香流入口中。还有那身穿紫袍、头戴小帽子的茄子,长在田野的一角。西瓜地一片翠绿,那一个个又圆又大的西瓜,真诱人哪!

秋天,田野里一片丰收的景象。农民伯伯在田野里忙碌着,到处是欢声笑语,热闹极了。

冬天,雪覆盖着田野,像给大地盖上了白色的棉被。俗话说得好,“瑞雪兆丰年”,明年一定有个好收成,田野里也将会更加美丽。

田野真美呀!我爱家乡的田野。

24.仿写词语。

例:金灿灿

____________ ____________ ____________

例:又大又圆

又______又______ 又______又______ 又______又______

例:一望无际

一__________ 一__________ 一__________

25.短文有________个自然段,是按________顺序来描写家乡的田野的。我能用恰当的词语分别概括田野在四季的不同特点:_______、_______、_______、________。

26.短文中画横线的句子是________句,把________比作________,我能仿写一句:______

27.下面最能概括作者思想感情的一项是( )

A.田野里的景象一年四季都是美丽诱人的。

B.田野真美呀!我爱家乡的田野。

C.我家住在浦东高桥乡,一出门就能看见一望无际的田野。

课外阅读

夏夜繁星(节选)

罗 兰

从前有一种小楷笔,浅黄的竹管上,贴着细致的红纸标签,上面写着“一天星斗(换 焕)文章”。

真是绝佳的诗句!不知那些文雅的中国前辈是何处得来的灵感,“一天星斗”确实是文章的前奏。

( )没有那(署 暑)气全消、凉风渐起的夏夜,人们( )不会有那么多机会细数那满天的繁星,去为它们编故事、写神话了。

夏天的夜色来得迟。黄昏拖着长长的裙裾,舒舒展展地踱步,把一天的(署 暑)气细心地收敛,然后才慢慢地隐去。

星星不等黄昏(退 褪)尽,就开始在淡灰的天空中一个一个地出现。起初,你会说,上面只出了一个星。但你立刻看见不远还有一个,而且另一边还有一个。不止一个,而是三个。不止三个,而是很多个。

星星就是这么喜欢调笑的小精灵,闪着亮眼,躲在你明明看不见的地方,却打赌说它早就在那里,是你没有看见。使你不服气,(辩 辨)说它一定刚刚并没有在那里。它却只是对你顽皮地眨眼,不由你不对自己的注意力开始怀疑。

要说也是,我们对细碎的东西常常不会给予准确的注意,何况是星,那么一大把的被造物者任意一撒。它们除了平面上的,还有从深深远远的地方透过来的。在夏夜数过繁星的人都早已发现,天不是一张幕,它是一片广远的、深不可测的空间,那空间里,布满着星群。

(选自《罗兰经典作品选》)

28.从文章括号中选择正确的字,画“√”。

29.下列对“一天星斗焕文章”的解释不正确的一项是( )。

A.满天星斗都成为文章的点缀。

B.表示文章写得好。

C.文章就像满天的星斗那样光亮、鲜明。

D.形容一个人的文章到了出神入化的地步。

30.在文中空白括号中填写关联词,并用关联词造句: 。

31.文章第六自然段运用了什么修辞手法?作者为什么要用这种修辞手法来描写星星?

_______________________________________________________________

32.展开想象,试着用自己的语言描写一下星空。

_______________________________________________________________

参考答案

1.仰望——欲睡——沉睡

2.排比 触觉 听觉 幻觉

3.并不矛盾。“沉睡着”,说的是“我”睡的神态;“觉得”,交代了“我”“沉睡”的原因。这样写,由果到因,因果相映,既富有情趣,又启人遐思。

4.拉长 变粗 横贯江面 齐头并进 浩浩荡荡 山崩地裂

5.由远及近

6.景象 声音

7.白线 水墙 战马

8.该句子写得很好。因为它形象地写出了大潮发出的巨响和浩大的声势。

9.潮来前 潮来时 潮来后 奇特 雄伟 壮观

10.山草和野花的香味 月光 鹅卵石 新鲜的花瓣 采过野花的地方

11.做 裁

12.水塘,溪水,鹅卵石

13.天上的月亮倒映在小水塘中,水中就有无数的月亮的倒影,就像每个小水塘都抱着一个月亮一样。

14.示例:秋高气爽 硕果累累 停车坐爱枫林晚 霜叶红于二月花

15.人间仙境

16.就在面前的白云,像绸带飘舞着,缠绕在树丛间、田野里,这世界仿佛是在幻觉中。 白云 绸带

17.不能。随着太阳逐渐升起,透过云彩缝隙的阳光也由细变粗。(意思对即可)

18.总结全文、点明中心

19.①比喻 把云雾比作轻纱

②拟人

③比喻 把天空比作鱼肚

④比喻 把太阳比作少女

⑤比喻 把眼前看到的景象比作图画

⑥比喻 把动态的云朵比作少女

20.偷看。文中指太阳在云雾遮掩中的样子。 文中指树木高高挺立,很有精神的样子。

21.淡青色、鱼肚白、红色、红红的、通红、红彤彤、金色光芒、更蓝了、白花花。

22.赞美和喜爱之情。

23.太阳像个不急于回家的老人,不慌不忙地向西走去。过了一会,太阳的脸庞变得有些红了,金色的阳光中也加进了红色,这时的阳光是最美的。看,太阳周围的天空被染成了橘红色,较远的天空被染成了金黄色;太阳又挥动它的画笔,把座座拔地而起的高楼也染成了美丽的橘红色,把片片房屋的瓦顶涂成了金灿灿的;给路边的一行行的树木披上了浅红的衣裳,在瞧那些行人和车辆也镀上了一层金光……这是多么美丽的一幅风景画呀!

24.示例:红彤彤 白茫茫 绿油油

白 胖 香 脆 惊 喜

马当先 心一意 唱一和

25.6 时间 生机勃勃 蔬果诱人 热闹非凡 银装素裹

26.比喻 柳条 长发 示例:八月十五的月亮像个大圆盘。

27.B

28.焕 暑 暑 褪 辩

29.C

30.如果……就…… 造句:如果不努力学习,就不会取得好的成绩。

31.文章第六自然段运用了拟人的修辞手法。运用拟人的修辞手法便于作者抒发感情,同时让读者感到亲切,易受感染。作者赋予了星星生命的活力,使星星活跃起来,对星星的描写更加形象、生动。

32.星星像顽皮的孩子,稚气地注视着大地,仿佛用那明亮的眼睛讲述着一个个动人的故事。

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地