8《冀中的地道战》课件(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 8《冀中的地道战》课件(共36张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 679.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-17 19:43:04 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

冀中的地道战

五年级语文上册

周而复:原名周祖式,安徽旌德人,1914年元月3日出生于江苏南京,中国作家协会名誉委员,中国书法家协会顾问,著名作家。周而复是中国最早将白求恩事迹介绍出来的,人们从他那里知道了这位国际主义战士和他的国际主义精神。长篇小说《上海的早晨》,长篇小说《长城万里图》,散文报告尔集《诺曼·白求恩》《晋察冀行》等。

作者简介

学习要求

1、借助拼音或其他方法读准字音,圈出

生字词;

2、读通每个句子,读不通顺的多读几遍;

3、给每个自然段写上序号。

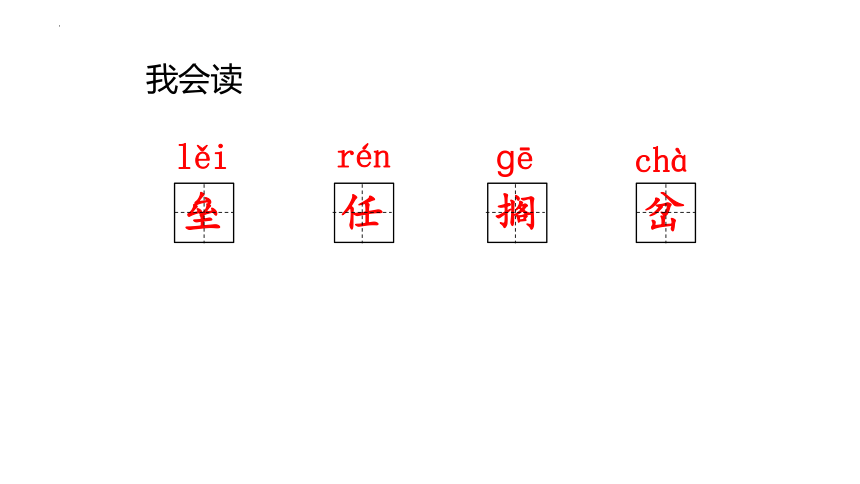

岔

搁

垒

lěi

gē

chà

任

rén

我会读

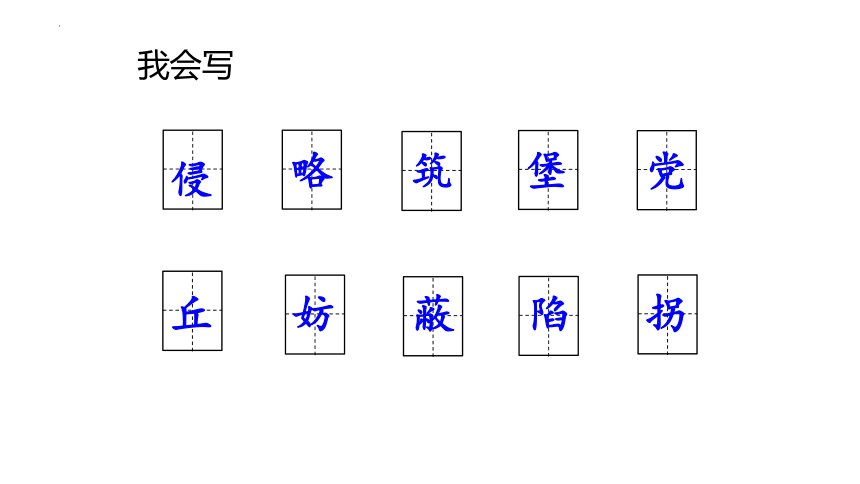

侵

略

堡

党

丘

妨

蔽

陷

拐

筑

我会写

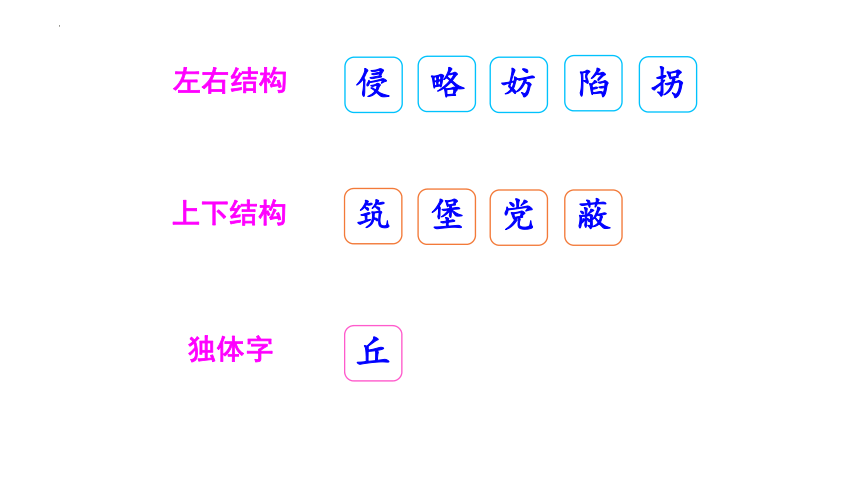

左右结构

上下结构

独体字

侵

略

妨

陷

拐

筑

堡

党

蔽

丘

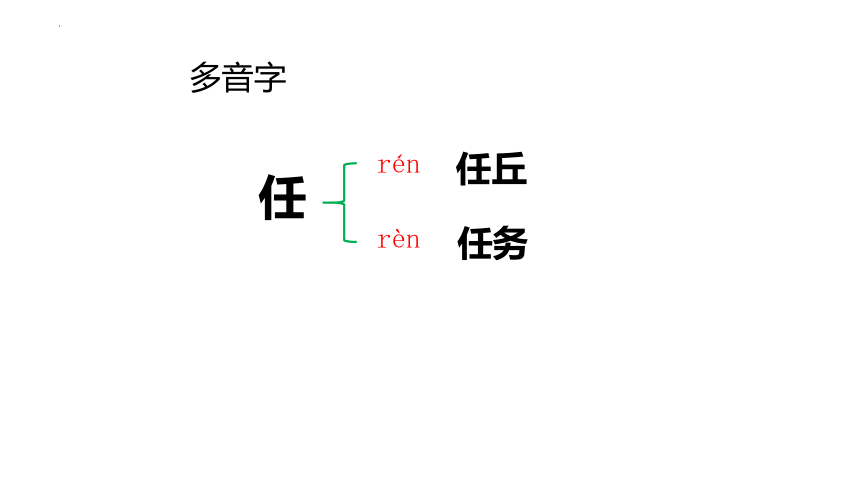

任

rén

rèn

任丘

任务

多音字

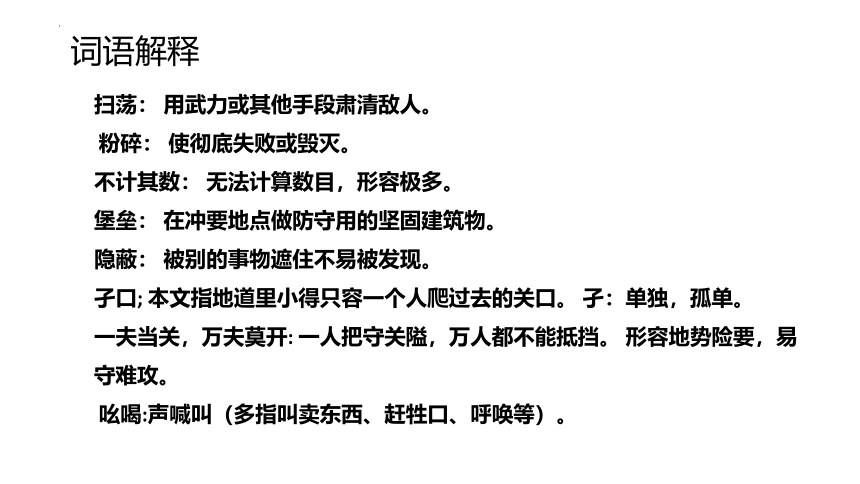

扫荡: 用武力或其他手段肃清敌人。

粉碎: 使彻底失败或毁灭。

不计其数: 无法计算数目,形容极多。

堡垒: 在冲要地点做防守用的坚固建筑物。

隐蔽: 被别的事物遮住不易被发现。

孑口; 本文指地道里小得只容一个人爬过去的关口。 孑:单独,孤单。

一夫当关,万夫莫开: 一人把守关隘,万人都不能抵挡。 形容地势险要,易守难攻。

吆喝:声喊叫(多指叫卖东西、赶牲口、呼唤等)。

词语解释

坚固——松软

迷惑——觉醒

破坏——保护

毒辣——仁慈

不计其数——屈指可数

反义词

封锁——封闭

妨碍——阻碍

坚固——牢固

警戒——戒备

防备——提防

近义词

作者围绕地道战写了哪三个方面的内容?

地道的产生、作用。

地道的式样、特点。

地道战在中国抗争历史的地位。

为了粉碎敌人的“扫荡”,冀中人民在中国共产党的领导下,创造了新的斗争方式,这就是地道战。

说起地道战,简直是个奇迹。

地道战产生的目的:为粉碎敌人的扫荡,地道战应运而生。

“说起地道战,简直是个奇迹。”这句话是总起句,为下文介绍地道的式样和特点做了铺垫。

在广阔平原的地底下,挖了不计其数的地道,横的,竖的,直的,弯的,家家相连,村村相通。

敌人来了,我们就钻到地道里去,让他们扑个空;敌人走了,我们就从地道里出来,照常种地过日子,有时候还要打击敌人。靠着地道这种坚强的堡垒,冀中平原上的人民坚持了敌后游击战争。

第3自然段,写了地道的数量之多,地道的范围之广,地道的式样之多。

敌人来了,我们就钻到地道里去,让他们扑个空;敌人走了,我们就从地道里出来,照常种地过日子,有时候还要打击敌人。靠着地道这种坚强的堡垒,冀中平原上的人民坚持了敌后游击战争。

通过这段课文学习,说一说地道有什么作用?

保护自己,打击敌人。

地道的式样有一百多种。就拿任丘的来说吧,村里的地道挖在街道下面,跟别村相通的地道挖在庄稼地下面。

这一自然段突出说明地道的式样多地方隐蔽的特点。

同学们通过课文学习,说一说在地道里怎么打仗?

对付敌人破坏方面:防火攻——土和沙;防毒攻——吊板;防水攻——跟枯井暗沟相连。

通讯联络方面: “无线电”——吆喝声;“有线电”——拉铃声。

人在地道里怎么能了解地面上的情况呢?民兵的指挥部派出一些人分布在各处,发现了敌情就吆喝起来,一个接一个,一直传到指挥部里。老百姓管这种吆喝叫“无线电”。地道里面可就用“有线电”了,一根铁丝牵住一个小铜铃,这儿一拉,那儿就响,拉几下表示什么意思是早就约好了的。

同学们说一说无线电和有线电为什么要加上引号?

因为不是真正的有线电和无线电。

敌人是怎样想方设法来破坏地道的?冀中人民是怎样对付敌人的进攻的?

火攻、水攻、毒气攻

用土和沙来灭火,;用吊板来挡毒气;地道和枯井暗沟连起来,使水流走;还可以转移到别的村子里去。

敌人

劳动人民

有了地道战这个斗争方式,敌人毒辣透顶的“扫荡”被粉碎了。冀中平原上的人民不但坚持了生产,还有力地打击了敌人,在我国抗日战争史上留下了惊人的奇迹。

同学们说一说这句话在文中的作用是什么?

总结全文。这个自然段和第二句话相呼应。全文从“奇迹”开始,又从“奇迹”结束。

板书设计

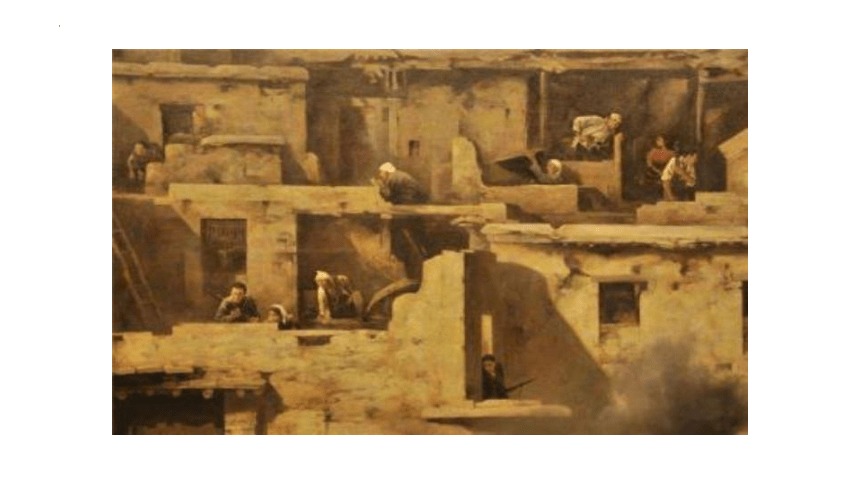

本文记叙了在抗日战争中,冀中地道战的产生、作用以及地道的结构特点,展现了地道战在我国抗日战争史上留下的惊人奇迹,歌颂了我国人民在对敌斗争中表现出来的顽强斗志和无穷无尽的智慧。

课文主题

侵( ) 碉( )

浸( ) 调( )

一、比一比,再组词。

入侵

沉浸

碉堡

调节

岔路

盆子

妨碍

防止

岔( ) 妨( )

盆( ) 防( )

随堂练

二、下列说法有误的一项是( )。

B

A.地道战是为了粉碎敌人的“扫荡”而产生的一种新的斗争方式。

B.地道有四尺多高,个儿高的人站着可以通过;地道的顶离地面三四尺,不妨碍上面种庄稼。

C.地道的出口开在隐蔽的地方,外面堆满荆棘。

谢谢!再见!

冀中的地道战

五年级语文上册

周而复:原名周祖式,安徽旌德人,1914年元月3日出生于江苏南京,中国作家协会名誉委员,中国书法家协会顾问,著名作家。周而复是中国最早将白求恩事迹介绍出来的,人们从他那里知道了这位国际主义战士和他的国际主义精神。长篇小说《上海的早晨》,长篇小说《长城万里图》,散文报告尔集《诺曼·白求恩》《晋察冀行》等。

作者简介

学习要求

1、借助拼音或其他方法读准字音,圈出

生字词;

2、读通每个句子,读不通顺的多读几遍;

3、给每个自然段写上序号。

岔

搁

垒

lěi

gē

chà

任

rén

我会读

侵

略

堡

党

丘

妨

蔽

陷

拐

筑

我会写

左右结构

上下结构

独体字

侵

略

妨

陷

拐

筑

堡

党

蔽

丘

任

rén

rèn

任丘

任务

多音字

扫荡: 用武力或其他手段肃清敌人。

粉碎: 使彻底失败或毁灭。

不计其数: 无法计算数目,形容极多。

堡垒: 在冲要地点做防守用的坚固建筑物。

隐蔽: 被别的事物遮住不易被发现。

孑口; 本文指地道里小得只容一个人爬过去的关口。 孑:单独,孤单。

一夫当关,万夫莫开: 一人把守关隘,万人都不能抵挡。 形容地势险要,易守难攻。

吆喝:声喊叫(多指叫卖东西、赶牲口、呼唤等)。

词语解释

坚固——松软

迷惑——觉醒

破坏——保护

毒辣——仁慈

不计其数——屈指可数

反义词

封锁——封闭

妨碍——阻碍

坚固——牢固

警戒——戒备

防备——提防

近义词

作者围绕地道战写了哪三个方面的内容?

地道的产生、作用。

地道的式样、特点。

地道战在中国抗争历史的地位。

为了粉碎敌人的“扫荡”,冀中人民在中国共产党的领导下,创造了新的斗争方式,这就是地道战。

说起地道战,简直是个奇迹。

地道战产生的目的:为粉碎敌人的扫荡,地道战应运而生。

“说起地道战,简直是个奇迹。”这句话是总起句,为下文介绍地道的式样和特点做了铺垫。

在广阔平原的地底下,挖了不计其数的地道,横的,竖的,直的,弯的,家家相连,村村相通。

敌人来了,我们就钻到地道里去,让他们扑个空;敌人走了,我们就从地道里出来,照常种地过日子,有时候还要打击敌人。靠着地道这种坚强的堡垒,冀中平原上的人民坚持了敌后游击战争。

第3自然段,写了地道的数量之多,地道的范围之广,地道的式样之多。

敌人来了,我们就钻到地道里去,让他们扑个空;敌人走了,我们就从地道里出来,照常种地过日子,有时候还要打击敌人。靠着地道这种坚强的堡垒,冀中平原上的人民坚持了敌后游击战争。

通过这段课文学习,说一说地道有什么作用?

保护自己,打击敌人。

地道的式样有一百多种。就拿任丘的来说吧,村里的地道挖在街道下面,跟别村相通的地道挖在庄稼地下面。

这一自然段突出说明地道的式样多地方隐蔽的特点。

同学们通过课文学习,说一说在地道里怎么打仗?

对付敌人破坏方面:防火攻——土和沙;防毒攻——吊板;防水攻——跟枯井暗沟相连。

通讯联络方面: “无线电”——吆喝声;“有线电”——拉铃声。

人在地道里怎么能了解地面上的情况呢?民兵的指挥部派出一些人分布在各处,发现了敌情就吆喝起来,一个接一个,一直传到指挥部里。老百姓管这种吆喝叫“无线电”。地道里面可就用“有线电”了,一根铁丝牵住一个小铜铃,这儿一拉,那儿就响,拉几下表示什么意思是早就约好了的。

同学们说一说无线电和有线电为什么要加上引号?

因为不是真正的有线电和无线电。

敌人是怎样想方设法来破坏地道的?冀中人民是怎样对付敌人的进攻的?

火攻、水攻、毒气攻

用土和沙来灭火,;用吊板来挡毒气;地道和枯井暗沟连起来,使水流走;还可以转移到别的村子里去。

敌人

劳动人民

有了地道战这个斗争方式,敌人毒辣透顶的“扫荡”被粉碎了。冀中平原上的人民不但坚持了生产,还有力地打击了敌人,在我国抗日战争史上留下了惊人的奇迹。

同学们说一说这句话在文中的作用是什么?

总结全文。这个自然段和第二句话相呼应。全文从“奇迹”开始,又从“奇迹”结束。

板书设计

本文记叙了在抗日战争中,冀中地道战的产生、作用以及地道的结构特点,展现了地道战在我国抗日战争史上留下的惊人奇迹,歌颂了我国人民在对敌斗争中表现出来的顽强斗志和无穷无尽的智慧。

课文主题

侵( ) 碉( )

浸( ) 调( )

一、比一比,再组词。

入侵

沉浸

碉堡

调节

岔路

盆子

妨碍

防止

岔( ) 妨( )

盆( ) 防( )

随堂练

二、下列说法有误的一项是( )。

B

A.地道战是为了粉碎敌人的“扫荡”而产生的一种新的斗争方式。

B.地道有四尺多高,个儿高的人站着可以通过;地道的顶离地面三四尺,不妨碍上面种庄稼。

C.地道的出口开在隐蔽的地方,外面堆满荆棘。

谢谢!再见!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白鹭

- 2 落花生

- 3 桂花雨

- 4* 珍珠鸟

- 口语交际:制定班级公约

- 习作:我的心爱之物

- 语文园地

- 第二单元

- 5 搭石

- 6 将相和

- 7 什么比猎豹的速度更快

- 8 冀中的地道战

- 习作:“漫画”老师

- 语文园地

- 第三单元

- 9 猎人海力布

- 10 牛郎织女(一)

- 11*牛郎织女(二)

- 口语交际:讲民间故事

- 习作:缩写故事

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 古诗三首

- 13 少年中国说(节选)

- 14 圆明园的毁灭

- 15* 小岛

- 习作:二十年后的家乡

- 语文园地

- 第五单元

- 16 太阳

- 17 松鼠

- 习作例文

- 习作:介绍一种事物

- 第六单元

- 18 慈母情深

- 19 父爱之舟

- 20* “精彩极了”和“糟糕透了”

- 口语交际:父母之爱

- 习作:我想对您说

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗词三首

- 22 四季之美

- 23 鸟的天堂

- 24* 月迹

- 习作:____ 即景

- 语文园地

- 第八单元

- 25 古人谈读书

- 26 忆读书

- 27* 我的“长生果”

- 口语交际:我最喜欢的人物形象

- 习作:推荐一本书

- 语文园地