第11课_中国古代的民族关系与对外交往课件(共31张PPT)—2023-2024学年高中历史统编版(2019)选择性必修一

文档属性

| 名称 | 第11课_中国古代的民族关系与对外交往课件(共31张PPT)—2023-2024学年高中历史统编版(2019)选择性必修一 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 14.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-17 16:56:48 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

[唐]《礼宾图》

唐朝鸿胪寺官员

东罗马帝国使节

高丽使节

东北少数民族使节

第11课

中国古代的民族关系与对外交往

《国家制度与社会治理》第四单元 民族关系与国家关系

课程标准:

了解中国古代的民族政策和边疆管理制度,认识中国作为统一多民族国家的发展历程,以及中国古代处理对外关系的体制。

一、中国古代的民族关系

(P62第1段)

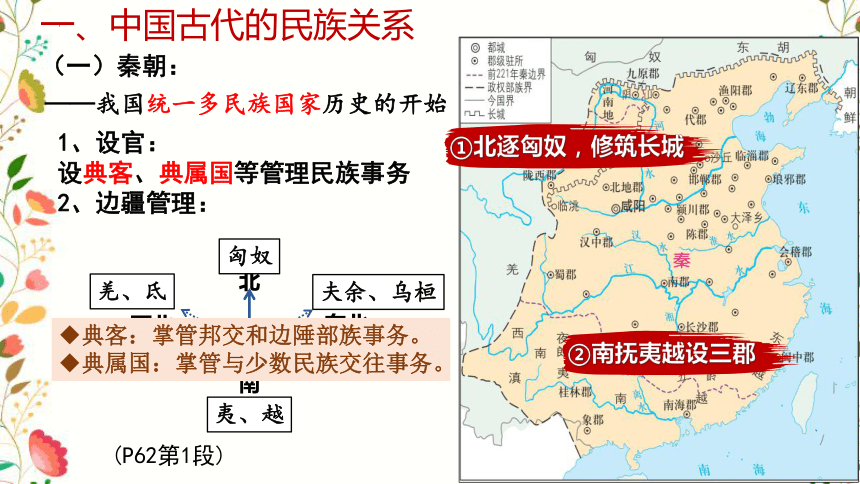

(一)秦朝:

南

北

西

东

夷、越

匈奴

羌、氐

夫余、乌桓

西北

东北

——我国统一多民族国家历史的开始

1、设官:

设典客、典属国等管理民族事务

2、边疆管理:

①北逐匈奴,修筑长城

②南抚夷越设三郡

典客:掌管邦交和边陲部族事务。

典属国:掌管与少数民族交往事务。

一、中国古代的民族关系

(P62第2段)

(二)汉朝:

1、设官:

设大鸿胪管理民族事务

2、边疆管理:

①军事打击:

鸿胪,本为大声传赞,引导仪节之意。

大鸿胪主外宾之事。

至北齐,置鸿胪寺,后代沿置。南宋、金、元不设,明清复置。清末废。

北面 汉初:对匈奴采取和亲政策

推行者 汉武帝:卫青、霍去病三次出击匈奴

目的 东汉:南匈奴内迁,逐渐汉化;

89年,窦宪出击北匈奴,取胜后刻铭燕然山。

北匈奴西迁远方(至欧洲)

《燕然山铭》石刻

汉击匈奴,勒石记功

一、中国古代的民族关系

(P62第3-4段)

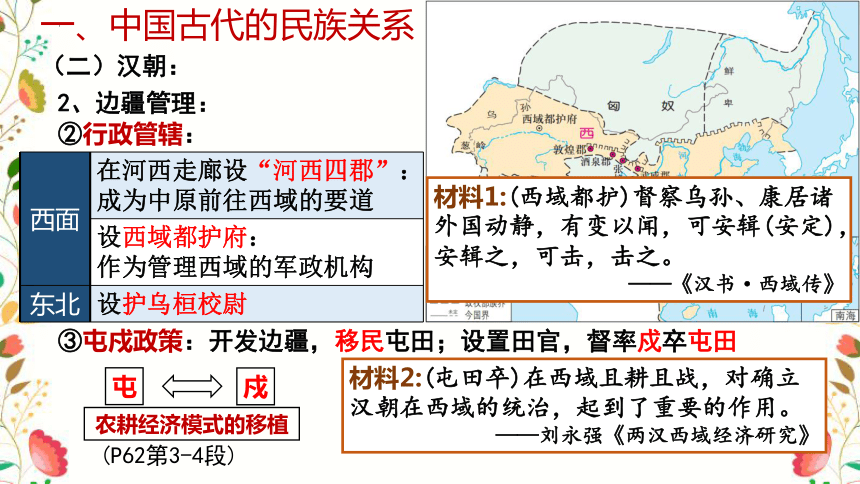

(二)汉朝:

2、边疆管理:

②行政管辖:

西面 在河西走廊设“河西四郡”:成为中原前往西域的要道

推行者 设西域都护府:

作为管理西域的军政机构

东北 设护乌桓校尉

③屯戍政策:开发边疆,移民屯田;设置田官,督率戍卒屯田

材料2:(屯田卒)在西域且耕且战,对确立汉朝在西域的统治,起到了重要的作用。

——刘永强《两汉西域经济研究》

屯

戍

农耕经济模式的移植

材料1:(西域都护)督察乌孙、康居诸外国动静,有变以闻,可安辑(安定),安辑之,可击,击之。

——《汉书·西域传》

一、中国古代的民族关系

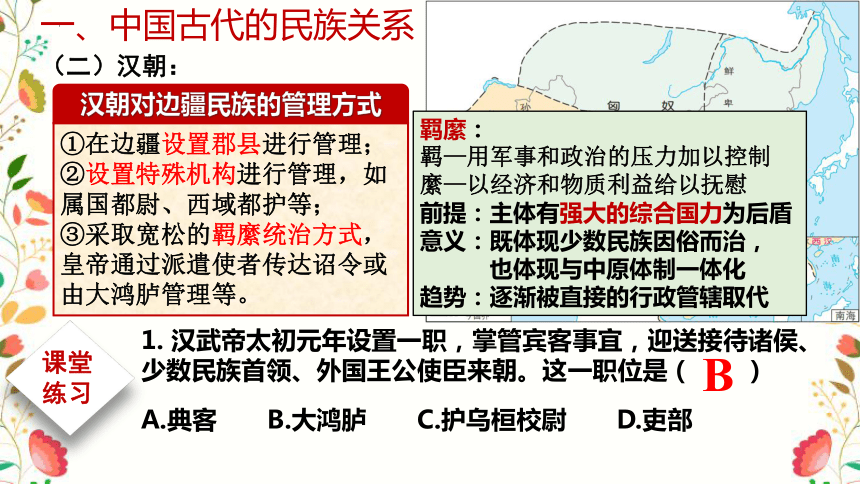

(二)汉朝:

①在边疆设置郡县进行管理;

②设置特殊机构进行管理,如属国都尉、西域都护等;

③采取宽松的羁縻统治方式,皇帝通过派遣使者传达诏令或由大鸿胪管理等。

汉朝对边疆民族的管理方式

课堂

练习

1. 汉武帝太初元年设置一职,掌管宾客事宜,迎送接待诸侯、少数民族首领、外国王公使臣来朝。这一职位是( )

A.典客 B.大鸿胪 C.护乌桓校尉 D.吏部

B

羁縻:

羁—用军事和政治的压力加以控制

縻—以经济和物质利益给以抚慰

前提:主体有强大的综合国力为后盾

意义:既体现少数民族因俗而治,

也体现与中原体制一体化

趋势:逐渐被直接的行政管辖取代

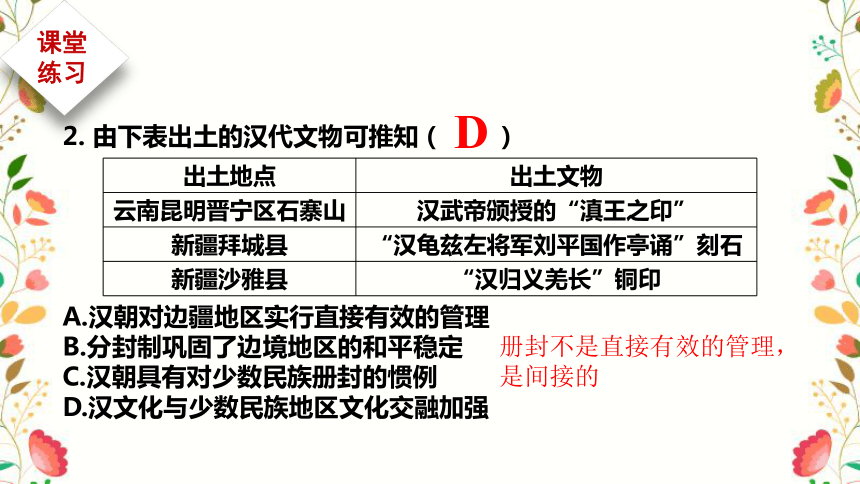

2. 由下表出土的汉代文物可推知( )

A.汉朝对边疆地区实行直接有效的管理

B.分封制巩固了边境地区的和平稳定

C.汉朝具有对少数民族册封的惯例

D.汉文化与少数民族地区文化交融加强

课堂

练习

册封不是直接有效的管理,是间接的

D

出土地点 出土文物

云南昆明晋宁区石寨山 汉武帝颁授的“滇王之印”

新疆拜城县 “汉龟兹左将军刘平国作亭诵”刻石

新疆沙雅县 “汉归义羌长”铜印

一、中国古代的民族关系

(P63)

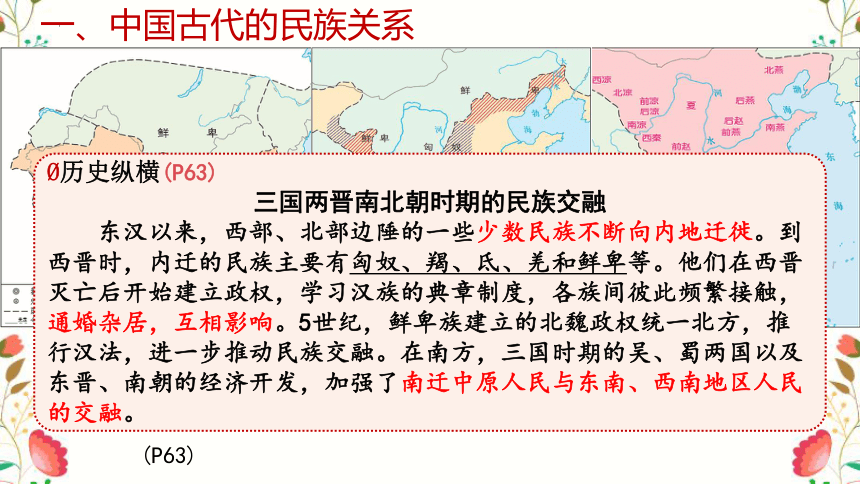

历史纵横(P63)

三国两晋南北朝时期的民族交融

东汉以来,西部、北部边陲的一些少数民族不断向内地迁徙。到西晋时,内迁的民族主要有匈奴、羯、氐、羌和鲜卑等。他们在西晋灭亡后开始建立政权,学习汉族的典章制度,各族间彼此频繁接触,通婚杂居,互相影响。5世纪,鲜卑族建立的北魏政权统一北方,推行汉法,进一步推动民族交融。在南方,三国时期的吴、蜀两国以及东晋、南朝的经济开发,加强了南迁中原人民与东南、西南地区人民的交融。

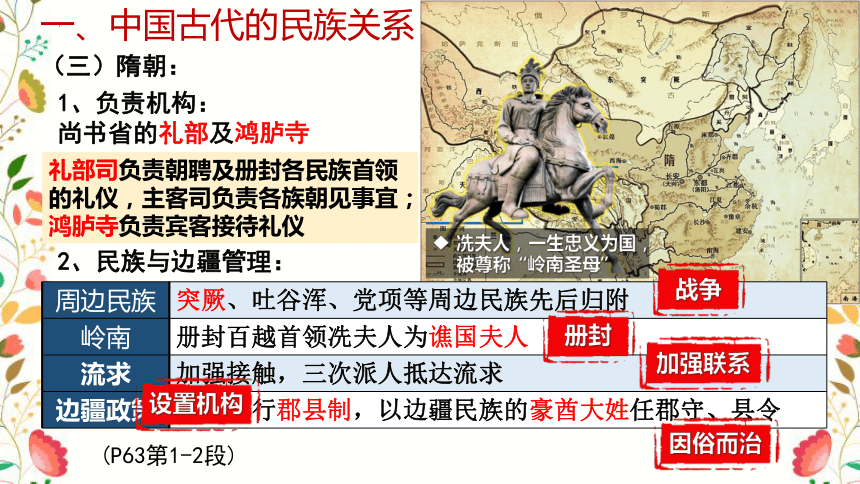

一、中国古代的民族关系

(P63第1-2段)

(三)隋朝:

1、负责机构:

尚书省的礼部及鸿胪寺

礼部司负责朝聘及册封各民族首领的礼仪,主客司负责各族朝见事宜;

鸿胪寺负责宾客接待礼仪

2、民族与边疆管理:

周边民族 突厥、吐谷浑、党项等周边民族先后归附

岭南 册封百越首领冼夫人为谯国夫人

流求 加强接触,三次派人抵达流求

边疆政策 主要推行郡县制,以边疆民族的豪酋大姓任郡守、县令

战争

册封

加强联系

设置机构

因俗而治

冼夫人,一生忠义为国,被尊称“岭南圣母”

安南都护府

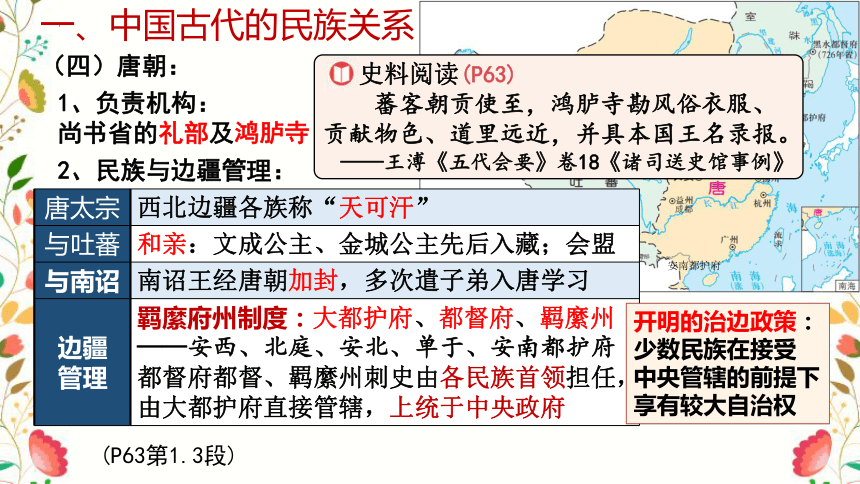

一、中国古代的民族关系

(P63第1.3段)

(四)唐朝:

1、负责机构:

尚书省的礼部及鸿胪寺

史料阅读(P63)

蕃客朝贡使至,鸿胪寺勘风俗衣服、贡献物色、道里远近,并具本国王名录报。

——王溥《五代会要》卷18《诸司送史馆事例》

2、民族与边疆管理:

唐太宗 西北边疆各族称“天可汗”

与吐蕃 和亲:文成公主、金城公主先后入藏;会盟

与南诏 南诏王经唐朝加封,多次遣子弟入唐学习

边疆 管理 羁縻府州制度:大都护府、都督府、羁縻州

——安西、北庭、安北、单于、安南都护府

都督府都督、羁縻州刺史由各民族首领担任,由大都护府直接管辖,上统于中央政府

开明的治边政策:

少数民族在接受

中央管辖的前提下享有较大自治权

3. 唐太宗平东突厥后,设置羁縻府州,将突厥降众安置内地,让他们保持原有的生产和生活习惯,仍以其酋长担任都督等职……平定吐谷浑以后,仍以慕容氏为可汗,后来又把弘化公主嫁给可汗慕容诺曷钵。据此可见唐太宗( )

A.意在解决少数民族对中原地区的骚扰

B.未建立有效管辖民族地区的地方制度

C.处理民族问题侧重于怀柔方式

D.为统一多民族国家的建立奠定了基础

课堂

练习

武力与怀柔相结合

A

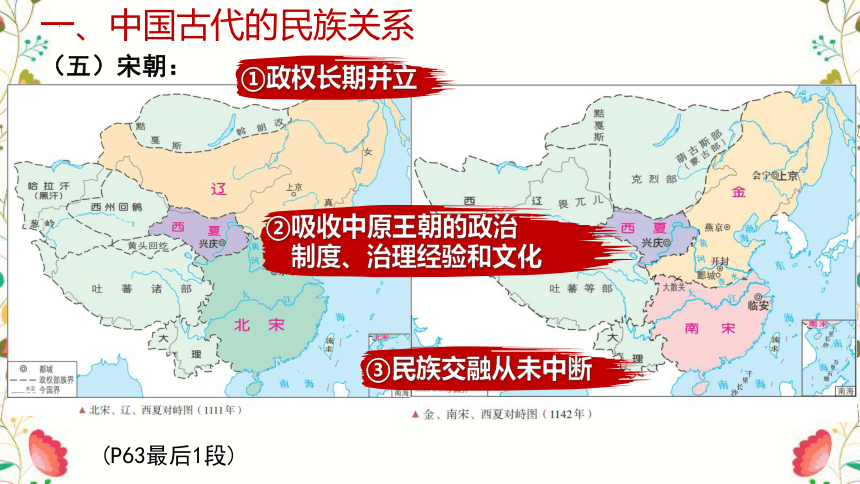

一、中国古代的民族关系

(P63最后1段)

(五)宋朝:

①政权长期并立

②吸收中原王朝的政治

制度、治理经验和文化

③民族交融从未中断

P64学习聚焦:元朝结束了长期多个政权并存的局面,完成了全国的统一。

一、中国古代的民族关系

(P64第1段)

(六)元朝:

材料3:唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。

——《元史》

行省制度

宣慰司

北庭都元帅府

宣政院

土司制度

澎湖巡检司

间接的因俗而治

直接的行政统治

边疆与内地逐渐一体化

一、中国古代的民族关系

(P64第1段)

(六)元朝:

1、统治政策:

①“行汉法”

②不同民族实行差别对待政策

——“四等人制”

2、对西藏:

封八思巴为帝师,领宣政院事,代表中央政府管理佛教和藏族事务

▲大元帝师统领诸国僧尼中兴释教之印及印文

促进蒙古政权的封建化

巩固国家政权统一

材料4:吐蕃既服,世祖携喇嘛八思巴而归,即位以后,尊为国师,号为“大宝法王”……其后八思巴返回吐蕃,世祖授以吐蕃统治权,以酬其劳绩,这是以宗教领袖统治吐蕃的开始。 ——傅乐成《中国通史》

一、中国古代的民族关系

(P64-65)

(七)明朝:

1、管理民族事务的中央机构:

礼部、鸿胪寺、提督四夷馆

提督四夷馆:

我国历史上最早为了培养翻译人才而设的官方专门机构

2、边疆管理:

①防御:修筑长城防范蒙古;沿长城布置一系列军镇,号“九边”

②交流:开放马市,与蒙古、女真各族开展贸易

“茶马互市金牌信符”

明政府茶马贸易

官方凭证

九边重镇:不仅是明政府同蒙古族的战场,

也是汉族人民同蒙古等北方游牧民族进行互市贸易的场所。

一、中国古代的民族关系

(P65)

(七)明朝:

P65思考点:军事防御的长城,为什么不能完全隔断长城内外的交流?

材料5:通过所谓的“茶马贸易”中国获得了紧缺的马匹,西北少数民族茶叶依赖中原地区的供给,中央王朝因茶叶而掌握了“华夏边缘”地区的命脉。——杜君立《历史的慰藉》

茶

马

农耕经济与游牧经济的互动

互补互利

明长城:中国历史上费时最久、工程最大、防御体系和结构最为完善的长城工程。

对明朝防御北方游牧民族袭扰、保护国家安全和人民生产生活的安定、开发边远地区、保护中国与西北域外的交通联系都起过不小的作用。

各民族间的经济文化交流仍然在发展,是民族间交往的主流。

一、中国古代的民族关系

(P65第1段)

(七)明朝:

2、边疆管理:

①防御:长城;“九边”

②交流:互市

③羁縻政策:

东北 设都司、卫、所 卫所和土司官员由各族酋长世袭任职,统领部署,按时进贡,接受征调

西北 设卫 卫所和土司官员由酋长世袭任职,统领部署,按时进贡,接受征调

西南 设土司

西藏 建立羁縻性质的都司、敕封僧俗领袖 “王”“法王”;贡赐、茶马贸易

卫所:明代常备军军事组织。

防御少数民族政权的威胁,承担一定的屯田和防御任务,寓兵于农,兵农合一,保证军粮供应,与政治、经济、国防有密切关系。

怀柔安抚为主,武力震慑为辅,恩威并施的政策

因俗而治

一、中国古代的民族关系

(P65第2段)

(八)清朝:

1、管理机构:

理藩院

清朝开国之初设立,隶属礼部,专管蒙古、藏族事务;也管理与沙俄事务。

2、边疆管理:

北方 满蒙联姻:控制漠南蒙古

西北 军事斗争:平定准噶尔叛乱,安置土尔扈特部

青藏 册封:册封达赖喇嘛、班禅额尔德尼;

授官:设立西宁、驻藏办事大臣

西南 沿袭土司制度→改土归流:废除世袭土官

材料6:明代推行的土司制度,对稳定南疆和少数民族地区的统治,起了一定积极作用,但其弊端也日益显露。土司的世袭性造成割据势力的事实存在,土司间为争夺领地、承袭权而仇杀、内讧,于是明朝廷在一些矛盾比较突出的地区实行改土归流……改土归流比较彻底和大规模的推行,则是到清代才得以完成的。

——白寿彝《中国通史》

多元管理

中央集权

一、中国古代的民族关系

修长城筑九边

都司

册封法王

土司制度

茶马互市

礼部

鸿胪寺

提督四夷馆

武力平乱

满蒙联姻

册封达赖班禅

驻藏大臣

改土归流

理藩院

收复台湾

读图分析清朝巩固统一多民族国家政策的特点。

雅克萨之战

特点:①维护祖国统一民族团结与反对外来侵略相结合;

②多元治理加强对边疆地区管辖;

③恩威并施:镇压叛乱的同时还通过联姻、册封等方式加强联系;

④继承前代民族政策并有所发展。

4. 明朝前期,在北方设立九边重镇防范蒙古,但蒙古军队仍多次南下掳掠,甚至俘虏皇帝,威逼北京。明朝后期,明王朝与蒙古达成协议,恢复通贡,边镇开设互市,任边民自行贸易,从此蒙古对边境的威胁减弱。这一变化反映出( )

A.中原经济是蒙古生存的重要基础

B.诸王守边削弱了边地的防御力量

C.明朝对蒙古采取堵疏并用的政策

D.经贸往来有利于民族之间亲善和睦

课堂

练习

D

5. 中国自古以来就是一个统一的多民族国家,民族关系处理得当与否关乎国家的稳定与发展。下列负责对少数民族管理的机构或官职是( )

A.宋朝的“三司使”

B.元朝的宣政院

C.元朝的宣慰司

D.清朝的“军机章京”

课堂

练习

B

中央财政机构

掌管军民之事

俗称“小军机”,中央权力机构

二、中国古代的对外交往

(P66第1-2段)

先秦

以中原为核心的华夏文明与域外有广泛的交往交流

秦汉

▲汉西域诸国图

与外部世界的交往扩大

▲“汉委(倭)奴国王”金印及印文

史料阅读(P66)

倭在韩东南大海中,依山岛为居,凡百余国…

…使驿通于汉者三十许国,国皆称王,世世传统…

…建武中元二年,倭奴国奉贡朝贺,使人自称大夫,倭国之极南界也。光武赐以印绶。

——《后汉书·东夷列传》

二、中国古代的对外交往

(P66最后1段-P67)

先秦

秦汉

与域外广泛交往交流

开通丝绸之路(陆、海)

隋唐

对外关系空前发展

赤土国

常骏

▲裴矩

掌管通商

造纸术

遣唐使

遣唐使:

次数之多、规模之大、时间之久、内容之丰富可谓中日文化交流史上的盛举,对推动日本社会发展、促进中日友好交流做出巨大贡献。

日本仿效中国隋唐制度进行大化改新,完成了向封建社会的转变。

▲井真成墓志拓片

二、中国古代的对外交往

(P67第1-2段)

先秦

秦汉

与域外广泛交往交流

开通丝绸之路(陆、海)

隋唐

对外开放

宋元

宋朝海路转趋发达,

元朝往欧洲的海陆通畅

宋朝海路发达的原因:

①宋朝农业、手工业发达,商业繁荣,为海外贸易奠定物质基础;

②宋朝的北方陆路交通阻隔,与中亚等地的贸易不畅(周边辽夏金等少数民族政权的强大);

③科学技术得到长足发展,造船和航海技术更加先进;

④统治者的重视(农商并举)。

材料7:东方是金瓦盖顶,金砖铺地,门窗都是黄金装饰,连河道里都有滚动的矿石,东方简直是一个灿烂辉煌的黄金世界,冒险家的乐园。

——[意]《马可·波罗行纪》

二、中国古代的对外交往

(P67第1-2段)

先秦

秦汉

与域外广泛交往交流

开通丝绸之路(陆、海)

隋唐

对外开放

宋元

宋朝海路转趋发达,

元朝往欧洲的海陆通畅

二、中国古代的对外交往

(P67第2段)

先秦

秦汉

与域外广泛交往交流

开通丝绸之路(陆、海)

隋唐

对外开放

宋元

从海路发达到海陆通畅

明清

①致力于维护朝贡体制和朝贡贸易体系

民间贸易和走私贸易也屡禁不绝

朝贡体制(公元前3世纪-公元19世纪后期):

以儒家价值为基础、朝贡方与中原王朝的交往具有君臣等级色彩;强调“厚往薄来”;崇尚睦邻友好,不干涉朝贡方内政。

新航路开辟后,在西方商业资本冲击下在19世纪后期最终解体。

二、中国古代的对外交往

阅读材料,想一想:明清时期政府对民间海外贸易是如何管控的

学思之窗(P68)

(明)隆庆改元,福建巡抚都御史涂泽民请开海禁,准贩东西二洋……隆庆六年,郡守罗青霄……议征商税,以及贾舶……万历三年,中丞刘尧诲请税舶以充兵饷,岁额六千……于时商引俱海防官管给,每引征税有差,名曰引税。(东西洋每引税银三两……其后加增东西洋税银六两……) ——张燮《东西洋考》卷7《饷税考》

国朝(指清朝)设关之初,番舶入市者仅二十余柁。至则劳以牛酒,令牙行主之,沿明之习,命曰“十三行”。舶长曰“大班”,次曰“二班”,得居停“十三行”,余悉守舶……乾隆初年,洋行有二十家……至(乾隆)二十五年,洋商立“公行”,专办夷船货税,谓之“外洋行”…… ——梁廷枏(nán)《粤海关志》卷25《行商》

局部开放沿海地区

允许私人海外贸易

征收海外贸易税

设置机构进行管理

只许“十三行”对外贸易

政策从鼓励对外贸易到限制对外贸易

二、中国古代的对外交往

(P67第2段)

先秦

秦汉

与域外广泛交往交流

开通丝绸之路(陆、海)

隋唐

对外开放

宋元

从海路发达到海陆通畅

明清

①致力于维护朝贡体制和朝贡贸易体系

②清朝对外关系缓慢转型:1689年中俄订立《尼布楚条约》

③闭关锁国政策

▲乾隆帝在热河接见英使马戛尔尼情形

思考探究

探讨这三个外国人在中国的命运为何不同?

日本遣唐使井真成“衔命远邦,驰骋上国”,将唐朝文化带到日本,推动大化改新。

马可·波罗经西亚、中亚抵达中国,他对东方的记述掀起了西方世界的“黄金热”,西方人开始向东方进发。

18世纪,马戛尔尼访华,试图打开中国市场。乾隆认为天朝地大物博、无所不有,不需要与外界贸易,关上了对英交往的大门。

▲赠尚衣奉御井公墓志文

唐对外开放兼容并蓄

元幅员辽阔

海陆通畅

清小农经济 朝贡贸易

天朝上国 闭关锁国

从表象到本质:

保守封闭使中国逐渐落后于世界潮流,

开放包容、与时俱进方能自立民族之林。

课堂小结

材料一:文成公主入藏,带去了丰盛的嫁妆,据《吐蕃王朝世

袭明鉴》记载,释迎佛像、珍宝、金玉书橱、360卷经典、各种金玉饰物”,又有很多烹技食物,各类饮料,各种花纹图案的锦缎垫被,卜筮经典300种,营造与工技著作60种,治404种病的医方100种,医学论著4种,诊断法5种,医疗器械6种。还带了芜菁种子等入藏。

6.根据史料并结合所学知识,分析中国古代的民族交往的作用。

课堂

练习

①政治:有利于统一多民族国家的巩固和发展,加强了民族融合和中华民族的凝聚力;

②经济:促进了经济的交流与发展,推动了边疆地区的开发;

③文化:促进了文化的交流与发展;

④生活习俗:各民族的衣食住行都程度不同地相互吸收、相互促进。

材料二:唐人陈陶《陇西行》:“自从贵主和亲后,一半胡风似家”。

[唐]《礼宾图》

唐朝鸿胪寺官员

东罗马帝国使节

高丽使节

东北少数民族使节

第11课

中国古代的民族关系与对外交往

《国家制度与社会治理》第四单元 民族关系与国家关系

课程标准:

了解中国古代的民族政策和边疆管理制度,认识中国作为统一多民族国家的发展历程,以及中国古代处理对外关系的体制。

一、中国古代的民族关系

(P62第1段)

(一)秦朝:

南

北

西

东

夷、越

匈奴

羌、氐

夫余、乌桓

西北

东北

——我国统一多民族国家历史的开始

1、设官:

设典客、典属国等管理民族事务

2、边疆管理:

①北逐匈奴,修筑长城

②南抚夷越设三郡

典客:掌管邦交和边陲部族事务。

典属国:掌管与少数民族交往事务。

一、中国古代的民族关系

(P62第2段)

(二)汉朝:

1、设官:

设大鸿胪管理民族事务

2、边疆管理:

①军事打击:

鸿胪,本为大声传赞,引导仪节之意。

大鸿胪主外宾之事。

至北齐,置鸿胪寺,后代沿置。南宋、金、元不设,明清复置。清末废。

北面 汉初:对匈奴采取和亲政策

推行者 汉武帝:卫青、霍去病三次出击匈奴

目的 东汉:南匈奴内迁,逐渐汉化;

89年,窦宪出击北匈奴,取胜后刻铭燕然山。

北匈奴西迁远方(至欧洲)

《燕然山铭》石刻

汉击匈奴,勒石记功

一、中国古代的民族关系

(P62第3-4段)

(二)汉朝:

2、边疆管理:

②行政管辖:

西面 在河西走廊设“河西四郡”:成为中原前往西域的要道

推行者 设西域都护府:

作为管理西域的军政机构

东北 设护乌桓校尉

③屯戍政策:开发边疆,移民屯田;设置田官,督率戍卒屯田

材料2:(屯田卒)在西域且耕且战,对确立汉朝在西域的统治,起到了重要的作用。

——刘永强《两汉西域经济研究》

屯

戍

农耕经济模式的移植

材料1:(西域都护)督察乌孙、康居诸外国动静,有变以闻,可安辑(安定),安辑之,可击,击之。

——《汉书·西域传》

一、中国古代的民族关系

(二)汉朝:

①在边疆设置郡县进行管理;

②设置特殊机构进行管理,如属国都尉、西域都护等;

③采取宽松的羁縻统治方式,皇帝通过派遣使者传达诏令或由大鸿胪管理等。

汉朝对边疆民族的管理方式

课堂

练习

1. 汉武帝太初元年设置一职,掌管宾客事宜,迎送接待诸侯、少数民族首领、外国王公使臣来朝。这一职位是( )

A.典客 B.大鸿胪 C.护乌桓校尉 D.吏部

B

羁縻:

羁—用军事和政治的压力加以控制

縻—以经济和物质利益给以抚慰

前提:主体有强大的综合国力为后盾

意义:既体现少数民族因俗而治,

也体现与中原体制一体化

趋势:逐渐被直接的行政管辖取代

2. 由下表出土的汉代文物可推知( )

A.汉朝对边疆地区实行直接有效的管理

B.分封制巩固了边境地区的和平稳定

C.汉朝具有对少数民族册封的惯例

D.汉文化与少数民族地区文化交融加强

课堂

练习

册封不是直接有效的管理,是间接的

D

出土地点 出土文物

云南昆明晋宁区石寨山 汉武帝颁授的“滇王之印”

新疆拜城县 “汉龟兹左将军刘平国作亭诵”刻石

新疆沙雅县 “汉归义羌长”铜印

一、中国古代的民族关系

(P63)

历史纵横(P63)

三国两晋南北朝时期的民族交融

东汉以来,西部、北部边陲的一些少数民族不断向内地迁徙。到西晋时,内迁的民族主要有匈奴、羯、氐、羌和鲜卑等。他们在西晋灭亡后开始建立政权,学习汉族的典章制度,各族间彼此频繁接触,通婚杂居,互相影响。5世纪,鲜卑族建立的北魏政权统一北方,推行汉法,进一步推动民族交融。在南方,三国时期的吴、蜀两国以及东晋、南朝的经济开发,加强了南迁中原人民与东南、西南地区人民的交融。

一、中国古代的民族关系

(P63第1-2段)

(三)隋朝:

1、负责机构:

尚书省的礼部及鸿胪寺

礼部司负责朝聘及册封各民族首领的礼仪,主客司负责各族朝见事宜;

鸿胪寺负责宾客接待礼仪

2、民族与边疆管理:

周边民族 突厥、吐谷浑、党项等周边民族先后归附

岭南 册封百越首领冼夫人为谯国夫人

流求 加强接触,三次派人抵达流求

边疆政策 主要推行郡县制,以边疆民族的豪酋大姓任郡守、县令

战争

册封

加强联系

设置机构

因俗而治

冼夫人,一生忠义为国,被尊称“岭南圣母”

安南都护府

一、中国古代的民族关系

(P63第1.3段)

(四)唐朝:

1、负责机构:

尚书省的礼部及鸿胪寺

史料阅读(P63)

蕃客朝贡使至,鸿胪寺勘风俗衣服、贡献物色、道里远近,并具本国王名录报。

——王溥《五代会要》卷18《诸司送史馆事例》

2、民族与边疆管理:

唐太宗 西北边疆各族称“天可汗”

与吐蕃 和亲:文成公主、金城公主先后入藏;会盟

与南诏 南诏王经唐朝加封,多次遣子弟入唐学习

边疆 管理 羁縻府州制度:大都护府、都督府、羁縻州

——安西、北庭、安北、单于、安南都护府

都督府都督、羁縻州刺史由各民族首领担任,由大都护府直接管辖,上统于中央政府

开明的治边政策:

少数民族在接受

中央管辖的前提下享有较大自治权

3. 唐太宗平东突厥后,设置羁縻府州,将突厥降众安置内地,让他们保持原有的生产和生活习惯,仍以其酋长担任都督等职……平定吐谷浑以后,仍以慕容氏为可汗,后来又把弘化公主嫁给可汗慕容诺曷钵。据此可见唐太宗( )

A.意在解决少数民族对中原地区的骚扰

B.未建立有效管辖民族地区的地方制度

C.处理民族问题侧重于怀柔方式

D.为统一多民族国家的建立奠定了基础

课堂

练习

武力与怀柔相结合

A

一、中国古代的民族关系

(P63最后1段)

(五)宋朝:

①政权长期并立

②吸收中原王朝的政治

制度、治理经验和文化

③民族交融从未中断

P64学习聚焦:元朝结束了长期多个政权并存的局面,完成了全国的统一。

一、中国古代的民族关系

(P64第1段)

(六)元朝:

材料3:唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。

——《元史》

行省制度

宣慰司

北庭都元帅府

宣政院

土司制度

澎湖巡检司

间接的因俗而治

直接的行政统治

边疆与内地逐渐一体化

一、中国古代的民族关系

(P64第1段)

(六)元朝:

1、统治政策:

①“行汉法”

②不同民族实行差别对待政策

——“四等人制”

2、对西藏:

封八思巴为帝师,领宣政院事,代表中央政府管理佛教和藏族事务

▲大元帝师统领诸国僧尼中兴释教之印及印文

促进蒙古政权的封建化

巩固国家政权统一

材料4:吐蕃既服,世祖携喇嘛八思巴而归,即位以后,尊为国师,号为“大宝法王”……其后八思巴返回吐蕃,世祖授以吐蕃统治权,以酬其劳绩,这是以宗教领袖统治吐蕃的开始。 ——傅乐成《中国通史》

一、中国古代的民族关系

(P64-65)

(七)明朝:

1、管理民族事务的中央机构:

礼部、鸿胪寺、提督四夷馆

提督四夷馆:

我国历史上最早为了培养翻译人才而设的官方专门机构

2、边疆管理:

①防御:修筑长城防范蒙古;沿长城布置一系列军镇,号“九边”

②交流:开放马市,与蒙古、女真各族开展贸易

“茶马互市金牌信符”

明政府茶马贸易

官方凭证

九边重镇:不仅是明政府同蒙古族的战场,

也是汉族人民同蒙古等北方游牧民族进行互市贸易的场所。

一、中国古代的民族关系

(P65)

(七)明朝:

P65思考点:军事防御的长城,为什么不能完全隔断长城内外的交流?

材料5:通过所谓的“茶马贸易”中国获得了紧缺的马匹,西北少数民族茶叶依赖中原地区的供给,中央王朝因茶叶而掌握了“华夏边缘”地区的命脉。——杜君立《历史的慰藉》

茶

马

农耕经济与游牧经济的互动

互补互利

明长城:中国历史上费时最久、工程最大、防御体系和结构最为完善的长城工程。

对明朝防御北方游牧民族袭扰、保护国家安全和人民生产生活的安定、开发边远地区、保护中国与西北域外的交通联系都起过不小的作用。

各民族间的经济文化交流仍然在发展,是民族间交往的主流。

一、中国古代的民族关系

(P65第1段)

(七)明朝:

2、边疆管理:

①防御:长城;“九边”

②交流:互市

③羁縻政策:

东北 设都司、卫、所 卫所和土司官员由各族酋长世袭任职,统领部署,按时进贡,接受征调

西北 设卫 卫所和土司官员由酋长世袭任职,统领部署,按时进贡,接受征调

西南 设土司

西藏 建立羁縻性质的都司、敕封僧俗领袖 “王”“法王”;贡赐、茶马贸易

卫所:明代常备军军事组织。

防御少数民族政权的威胁,承担一定的屯田和防御任务,寓兵于农,兵农合一,保证军粮供应,与政治、经济、国防有密切关系。

怀柔安抚为主,武力震慑为辅,恩威并施的政策

因俗而治

一、中国古代的民族关系

(P65第2段)

(八)清朝:

1、管理机构:

理藩院

清朝开国之初设立,隶属礼部,专管蒙古、藏族事务;也管理与沙俄事务。

2、边疆管理:

北方 满蒙联姻:控制漠南蒙古

西北 军事斗争:平定准噶尔叛乱,安置土尔扈特部

青藏 册封:册封达赖喇嘛、班禅额尔德尼;

授官:设立西宁、驻藏办事大臣

西南 沿袭土司制度→改土归流:废除世袭土官

材料6:明代推行的土司制度,对稳定南疆和少数民族地区的统治,起了一定积极作用,但其弊端也日益显露。土司的世袭性造成割据势力的事实存在,土司间为争夺领地、承袭权而仇杀、内讧,于是明朝廷在一些矛盾比较突出的地区实行改土归流……改土归流比较彻底和大规模的推行,则是到清代才得以完成的。

——白寿彝《中国通史》

多元管理

中央集权

一、中国古代的民族关系

修长城筑九边

都司

册封法王

土司制度

茶马互市

礼部

鸿胪寺

提督四夷馆

武力平乱

满蒙联姻

册封达赖班禅

驻藏大臣

改土归流

理藩院

收复台湾

读图分析清朝巩固统一多民族国家政策的特点。

雅克萨之战

特点:①维护祖国统一民族团结与反对外来侵略相结合;

②多元治理加强对边疆地区管辖;

③恩威并施:镇压叛乱的同时还通过联姻、册封等方式加强联系;

④继承前代民族政策并有所发展。

4. 明朝前期,在北方设立九边重镇防范蒙古,但蒙古军队仍多次南下掳掠,甚至俘虏皇帝,威逼北京。明朝后期,明王朝与蒙古达成协议,恢复通贡,边镇开设互市,任边民自行贸易,从此蒙古对边境的威胁减弱。这一变化反映出( )

A.中原经济是蒙古生存的重要基础

B.诸王守边削弱了边地的防御力量

C.明朝对蒙古采取堵疏并用的政策

D.经贸往来有利于民族之间亲善和睦

课堂

练习

D

5. 中国自古以来就是一个统一的多民族国家,民族关系处理得当与否关乎国家的稳定与发展。下列负责对少数民族管理的机构或官职是( )

A.宋朝的“三司使”

B.元朝的宣政院

C.元朝的宣慰司

D.清朝的“军机章京”

课堂

练习

B

中央财政机构

掌管军民之事

俗称“小军机”,中央权力机构

二、中国古代的对外交往

(P66第1-2段)

先秦

以中原为核心的华夏文明与域外有广泛的交往交流

秦汉

▲汉西域诸国图

与外部世界的交往扩大

▲“汉委(倭)奴国王”金印及印文

史料阅读(P66)

倭在韩东南大海中,依山岛为居,凡百余国…

…使驿通于汉者三十许国,国皆称王,世世传统…

…建武中元二年,倭奴国奉贡朝贺,使人自称大夫,倭国之极南界也。光武赐以印绶。

——《后汉书·东夷列传》

二、中国古代的对外交往

(P66最后1段-P67)

先秦

秦汉

与域外广泛交往交流

开通丝绸之路(陆、海)

隋唐

对外关系空前发展

赤土国

常骏

▲裴矩

掌管通商

造纸术

遣唐使

遣唐使:

次数之多、规模之大、时间之久、内容之丰富可谓中日文化交流史上的盛举,对推动日本社会发展、促进中日友好交流做出巨大贡献。

日本仿效中国隋唐制度进行大化改新,完成了向封建社会的转变。

▲井真成墓志拓片

二、中国古代的对外交往

(P67第1-2段)

先秦

秦汉

与域外广泛交往交流

开通丝绸之路(陆、海)

隋唐

对外开放

宋元

宋朝海路转趋发达,

元朝往欧洲的海陆通畅

宋朝海路发达的原因:

①宋朝农业、手工业发达,商业繁荣,为海外贸易奠定物质基础;

②宋朝的北方陆路交通阻隔,与中亚等地的贸易不畅(周边辽夏金等少数民族政权的强大);

③科学技术得到长足发展,造船和航海技术更加先进;

④统治者的重视(农商并举)。

材料7:东方是金瓦盖顶,金砖铺地,门窗都是黄金装饰,连河道里都有滚动的矿石,东方简直是一个灿烂辉煌的黄金世界,冒险家的乐园。

——[意]《马可·波罗行纪》

二、中国古代的对外交往

(P67第1-2段)

先秦

秦汉

与域外广泛交往交流

开通丝绸之路(陆、海)

隋唐

对外开放

宋元

宋朝海路转趋发达,

元朝往欧洲的海陆通畅

二、中国古代的对外交往

(P67第2段)

先秦

秦汉

与域外广泛交往交流

开通丝绸之路(陆、海)

隋唐

对外开放

宋元

从海路发达到海陆通畅

明清

①致力于维护朝贡体制和朝贡贸易体系

民间贸易和走私贸易也屡禁不绝

朝贡体制(公元前3世纪-公元19世纪后期):

以儒家价值为基础、朝贡方与中原王朝的交往具有君臣等级色彩;强调“厚往薄来”;崇尚睦邻友好,不干涉朝贡方内政。

新航路开辟后,在西方商业资本冲击下在19世纪后期最终解体。

二、中国古代的对外交往

阅读材料,想一想:明清时期政府对民间海外贸易是如何管控的

学思之窗(P68)

(明)隆庆改元,福建巡抚都御史涂泽民请开海禁,准贩东西二洋……隆庆六年,郡守罗青霄……议征商税,以及贾舶……万历三年,中丞刘尧诲请税舶以充兵饷,岁额六千……于时商引俱海防官管给,每引征税有差,名曰引税。(东西洋每引税银三两……其后加增东西洋税银六两……) ——张燮《东西洋考》卷7《饷税考》

国朝(指清朝)设关之初,番舶入市者仅二十余柁。至则劳以牛酒,令牙行主之,沿明之习,命曰“十三行”。舶长曰“大班”,次曰“二班”,得居停“十三行”,余悉守舶……乾隆初年,洋行有二十家……至(乾隆)二十五年,洋商立“公行”,专办夷船货税,谓之“外洋行”…… ——梁廷枏(nán)《粤海关志》卷25《行商》

局部开放沿海地区

允许私人海外贸易

征收海外贸易税

设置机构进行管理

只许“十三行”对外贸易

政策从鼓励对外贸易到限制对外贸易

二、中国古代的对外交往

(P67第2段)

先秦

秦汉

与域外广泛交往交流

开通丝绸之路(陆、海)

隋唐

对外开放

宋元

从海路发达到海陆通畅

明清

①致力于维护朝贡体制和朝贡贸易体系

②清朝对外关系缓慢转型:1689年中俄订立《尼布楚条约》

③闭关锁国政策

▲乾隆帝在热河接见英使马戛尔尼情形

思考探究

探讨这三个外国人在中国的命运为何不同?

日本遣唐使井真成“衔命远邦,驰骋上国”,将唐朝文化带到日本,推动大化改新。

马可·波罗经西亚、中亚抵达中国,他对东方的记述掀起了西方世界的“黄金热”,西方人开始向东方进发。

18世纪,马戛尔尼访华,试图打开中国市场。乾隆认为天朝地大物博、无所不有,不需要与外界贸易,关上了对英交往的大门。

▲赠尚衣奉御井公墓志文

唐对外开放兼容并蓄

元幅员辽阔

海陆通畅

清小农经济 朝贡贸易

天朝上国 闭关锁国

从表象到本质:

保守封闭使中国逐渐落后于世界潮流,

开放包容、与时俱进方能自立民族之林。

课堂小结

材料一:文成公主入藏,带去了丰盛的嫁妆,据《吐蕃王朝世

袭明鉴》记载,释迎佛像、珍宝、金玉书橱、360卷经典、各种金玉饰物”,又有很多烹技食物,各类饮料,各种花纹图案的锦缎垫被,卜筮经典300种,营造与工技著作60种,治404种病的医方100种,医学论著4种,诊断法5种,医疗器械6种。还带了芜菁种子等入藏。

6.根据史料并结合所学知识,分析中国古代的民族交往的作用。

课堂

练习

①政治:有利于统一多民族国家的巩固和发展,加强了民族融合和中华民族的凝聚力;

②经济:促进了经济的交流与发展,推动了边疆地区的开发;

③文化:促进了文化的交流与发展;

④生活习俗:各民族的衣食住行都程度不同地相互吸收、相互促进。

材料二:唐人陈陶《陇西行》:“自从贵主和亲后,一半胡风似家”。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理