2023学年统编版高中语文选择性必修下册5.2《边城(节选)》课件(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023学年统编版高中语文选择性必修下册5.2《边城(节选)》课件(共34张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-17 17:52:27 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

边

城

作者简介

沈从文(1902——1988),湖南凤凰人,现代小说家、散文家、文物研究家、京派小说代表人物。在中国文坛上被誉为“乡土文学之父”。原名沈岳焕,笔名小兵、上官碧、休芸芸……沈从文的文学创作宏富,数量惊人,有小说、散文、文论、自传等文集70多种,是我国现代文学史上最多产的作家之一。

其中最引人注目的,是他的一系列以湘西为背景的小说,短篇小说《丈夫》、《贵生》、《三三》;中篇小说《边城》、长篇小说《长河》是其中的代表作。

只身闯北京,去北大“蹭课”。20岁时,沈从文厌倦了“半匪半军”的生活,只身来到北京,想上大学。连新式标点都不懂,自然考不上,也上不起,只好在北大“蹭课”。而北大竟然也让这样的人“蹭”。一边苦读,一边写作。没有经济来源,冬天只穿两层单衣,生活十分困窘。

不懂标点符号,竟成著名作家。1924年12月沈从文在《晨报》副刊发表了一篇小说,初涉文坛。到1948年,出版小说、散文、文论等共70多本,平均一年3本,是中国最多产的作家。

只有小学文凭,却当大学教授。1928年,只有小学文凭的沈从文应聘上海中国公学讲师,竟受到校长胡适赏识,让他讲授“小说写作”和“新文学研究”。后来又在武汉大学、青岛大学任讲师,在昆明西南联大、北京大学任副教授、教授。

两次诺贝尔奖提名,可惜擦肩而过。1988年5月10日心脏病猝发逝世,享年86岁。如果他晚去世半年,将获得诺贝尔文学奖。

经历

沈从文与诺贝尔文学奖

瑞典学院院士、诺贝尔文学奖终身评审委员谢尔以 马悦然于高行健获得了诺贝尔文学奖后,在《明报月刊》中表示,1987、1988年诺贝尔文学奖最后候选名单之中,沈从文入选了,而且马悦然认为沈从文是1988年中最有机会获奖的候选人。1988年,马悦然向中华人民共和国驻瑞典大使馆文化处询问沈从文是否仍然在世,得到的回答是:“从来没有听说过这个人。”其实,沈从文刚刚离世数月。文化界流传,1988年诺贝尔评审委员会已经决定文学奖得奖者是沈从文,但因为诺贝尔奖只会颁授给在世的人,因此沈从文与诺贝尔文学奖可谓失之交臂。

创作风格:

沈从文的创作风格趋向浪漫主义,他要求小说的诗意效果,融写实、纪梦、象征于一体,语言格调古朴。

句式简峭、主干突出,单纯而又厚实,朴讷而又传神,具有浓郁的地方色彩,凸现出乡村人性特有的风韵与神采。沈从文以乡村为题材的小说是典型的乡村文化小说,它不仅在整体上与都市“现代文明”相对照,而且始终注目于湘西世界朝现代转型过程中,不同的文化碰撞所规定的乡下人的生存方式、人生足迹及历史命运。整个作品充满了对人生的隐忧和对生命的哲学思考,一如他那实在而又顽强的生命,给人教益和启示。

他的大部分小说是以湘西生活为背景,创造了一个湘西世界,表达了对故乡人民怀有不可言状的同情和温暖。

他以其特异的“生命形式”,熔生动丰富的社会生活画和优美清新的风景风情画于一炉,展示了民俗的淳厚善良,使作品充满着浓郁的乡土气息和返璞归真的牧歌情调,文章语言质朴。

边 城

【题解】

边城,即边地的小城,指远离城市的边远小镇。

从时间、文化上考虑,“边城”是大城市的腐朽生活和“庸俗小气自私市侩”的风气的对立面。它代表了沈从文对其故乡未完全被现代物质文明摧毁的淳朴民风的怀念。

(三)《边城》情节简介

在湘西风光秀丽、人情质朴的边远小城,生活着靠摆渡为生的祖孙二人。外公年逾七十,仍很健壮,孙女翠翠十五岁,情窦初开。他们热情助人,纯朴善良。

两年前在端午节赛龙舟的盛会上,翠翠邂逅当地船总的二少爷傩送,从此种下情苗。傩送的哥哥天保喜欢美丽清纯的翠翠,托人求亲。而地方上的王团总也看上傩送,情愿以碾坊做陪嫁把女儿嫁给傩送。傩送不要,想娶翠翠为妻,宁愿作个摆渡人。于是兄弟俩相约唱歌求婚,让翠翠选择。天保知道翠翠喜欢傩送,为了成全弟弟,外出闯滩,遇意外而死。傩送觉得对哥哥的死有责任,抛下翠翠出走他乡。

外公因翠翠的婚事操心担忧,在风雨之夜去世。留下翠翠孤独地守着渡船,痴心等着傩送归来。

“这个人也许永远不会来了,也许明天回来”。

《亚洲周刊》推出了“20世纪中文小说一百强排行榜”。参与投票的均是海内外著名的学者、作家。

在这一排行榜中,鲁迅的小说集《呐喊》位列第一,沈从文的小说《边城》名列第二。但如果以单篇小说计,《边城》则属第一。

叁

肆

陆

介绍茶峒端午节赛龙舟的风俗,以及今年龙舟比赛的准备情况。

两年前翠翠和傩送在端午节的邂逅。

一年前的端午节,翠翠和大老相遇以及爷爷提亲的玩笑在翠翠心上造成的波澜。

回到现在,写祖孙两人和过渡客的遭遇以及送亲队伍在翠翠心头引起的涟漪。

伍

围绕端午节,第三节至第六节,都写了哪些事?

【初读理情节】

文章以端午节为线索,在这些端午节里,边城的故事在进行着,文章把现实与回忆想交错,忽而眼前忽而追忆,有顺叙和插叙,最后又回到眼前的端午,回环往复。

探究主题

1.作者说他要“为人类‘爱’字作一度恰如其分的说明。”小说节选部分,表现了人类的哪些“爱”?

2.《边城》充分描绘了湘西边地风景与风俗,给人耳目一新的感觉。找出相关段落,分析风景与风俗描写的作用。

3.小说给我们展示了湘西至真至纯的民风,至善至美的人性。作者为什么描绘出这样美丽的边城?

“我主意不在领导读者去桃源旅行,却想借重桃源上行七百里路酉水流域一个小城小市中几个愚夫俗子,被一件普通人事牵连在一处时,各人应有的一份哀乐,为人类‘爱’字作一恰如其分的说明”

“我要表现的本是一种‘人生的形式’,一种‘优美,健康,自然而又不悖乎人性的人生形式’”

——《沈从文小说习作选·代序》

1、作者说他要表现“优美,健康而又不悖乎人性的人生形式”,“为人类‘爱’字作一度恰如其分的说明。”小说节选部分,表现了人类的哪些“爱”?

A、老船夫即刻把船拉过来,一面拉船,一面哑声儿喊问:“翠翠,翠翠,是不是你?”翠翠不理会祖父,口中却轻轻地说:“不是翠翠,不是翠翠,翠翠早被大河里鲤鱼吃去了。”

①“一面……一面……”这连词和“翠翠,翠翠”的呼唤,说明了爷爷的焦急。“哑”字,表现了爷爷的苍老和急促。这些都表明了老船夫对孙女真诚的爱护。

②“轻轻”地说,是翠翠故意不让爷爷听见,“不是……不是……”“早被”这些心理描写,鲜明地表现出翠翠对爷爷的嗔怪,但这种嗔怪又不大声张扬,只说给自己听,不惹爷爷生气。表现出翠翠对爷爷爱戴。

B、祖父说:“顺顺真是个好人,大方得很。大老也很好。这一家人都很好!”翠翠说:“一家人都好,你认识他们一家人吗?”

①爷爷为翠翠的婚事操心,要提醒翠翠,又怕触动了少女敏感害羞的心,说话很小心。先说顺顺好,再说大老好,最后又似乎多余地说“这一家人都好”。可见爷爷对翠翠的爱是多么细致入微。

②“一家人都好,你认识他们一家人吗?”是翠翠的娇嗔,表现少女情窦初开的娇羞。

(1)祖孙情:爷爷关爱翠翠,翠翠爱戴爷爷。

C、(祖父)不加检点笑着说:“翠翠,假若大老要你做媳妇,请人来做媒,你答应不答应?”翠翠就说:“爷爷,你疯了!再说我就生你的气!”

①懂得孙女的害羞与懂事,不主动袒露心迹。“不加检点笑着说”表现出爷爷心情的迫切,但为了考虑孙女的心理承受力,他故意带着玩笑的口吻来明确试探,可见爷爷用心良苦。

②“你疯了!”一则表现出翠翠对婚事的重视与掩饰心态,还表现出对爷爷乱点鸳鸯谱的嗔怪。

A、掌水码头的龙头大哥顺顺:“凡帮助人远离患难,便是入火,人到八十岁,也还是成为这个人一种不可逃避的责任。”“为守渡船的老家伙称赞了那只肥鸭两次,顺顺就要大老把鸭子给翠翠。且知道祖孙二人所过的日子,十分拮据,节日里自己不能包粽子,又送了许多尖角粽子。”

“肥鸭”说明鸭子的肥大健硕,是代表荣誉的战利品。将它不假思索地送于祖孙俩,说明顺顺的慷慨大方、尊老爱幼。“且知道”“又送了许多”说明顺顺并不是为富不仁之徒,而是心里装有贫困人家,一有机会就真心相助,慷慨解囊。

B、“那人向祖父说,翠翠长得很美。问过翠翠的年纪,又问有没有了人家。”

称赞翠翠长得很美,表明了顺顺对翠翠的喜爱,“问”了“又问”,表现出长辈对晚辈的那份关爱之情。这些都表现出顺顺的仁义慈善美德。

C、“翠翠赶即为那人点上火把,让他有火把照路。人过了小溪上小山时,翠翠同祖父在船上望着,翠翠说:‘爷爷,看喽罗上山了啊!’”

“赶即”,表明翠翠不假思索,行动迅速,主动为他人着想。“望着”、“上山了”写出了翠翠同祖父视邻里如家人,目送时间之长,情意之真。

(2)邻里情:有仁有义,爱心奉献。

D、“且因为那人比渡船老人更孤单,身边无一个亲人,也无一只狗,因此便约好了那人早上过家中来吃饭,喝一杯雄黄酒。” “两人一面谈些端午旧事,一面喝酒,不到一会儿,那人却在岩石上被烧酒醉倒了”。

两个寂寞的老人,一辈子的老交情,端午节,别人都在图个热闹,他们却找了个清净之地,无拘无束,自由自在,喝杯雄黄酒,来个一醉方休。俗话说“酒逢知己千杯少”,他们之间的这种纯朴的友情怎不令人羡慕呢。

E、第六部分:一个人乘船过河后,一定要给钱,而爷爷却坚持不肯收,为此两人还起了争执。爷爷的一句话给我留下了很深的印象,他说“礼轻仁义重”,虽然他不肯收人家的钱,但他还是领了这分情。

彰显人性的美:淳朴、厚道。

A、“但男子听去却是另一番好意,男的以为是她要狗莫向好人乱叫,放肆的笑着,不见了。”

境由心生,“好意”表明二老的善良质朴,不朝坏里想,对翠翠是一片好意。“放肆的笑”表现出二老对翠翠误解人意的宽容以及豁达、开朗的性格。

B、“那人说是二老告诉他的,他是二老家的伙计,送翠翠回家后还得回转河街。”

说明了二老“不见了”的去向。是特地派人专程护送翠翠回家,表现出二老对翠翠的爱护。

C、“但是另外一件事,属于自己不关祖父的,却使翠翠沉默了一个晚上。”

“沉默”的是表象,激荡的是内心,说明爱情已经在翠翠心头萌生,对二老人品的爱慕,使她辗转反侧,寤寐思服,彻夜不眠。

D、“但这印象不知为什么总不如那个端午所经历的事情甜而美。”

“但”表示语意转折,说明语意的重点在后面。“总不如”,是用比较来烘托爱情的份量最重,那个端午最珍贵,爱情的滋味因真而甜,爱情的价值因善而美,爱情的长度因甜美而难以忘怀。

3、爱情:甜而美

小说从人物语言、动作、神态、心理等角度给我们塑造了翠翠、傩送和祖父的形象,请分别概括翠翠、傩送、祖父的形象特征,感受其人性美。

①翠翠:温柔善良、纯真可爱、乖巧听话、情窦初开的少女形象,是“爱”与“美”的化身。

②傩送:宽厚善良、热情开朗、幽默风趣、英俊能干的少年形象。

③祖父:淳朴善良、宽厚仁慈、忠于职守、重义轻利、安于清贫的老者形象,是中国传统美德的典范。

爷爷

天保

傩送

顺顺

翠翠

祖孙之爱

男女之爱

男女之爱

兄弟之爱

乡邻之爱

文中写了哪些爱?

不讲等级,不谈功利,不计得失,不求回报。人与人

真诚相待,相互友爱。

2、《边城》充分描绘了湘西边地风景与风俗,给人耳目一新的感觉。找出相关段落,尝试分析节选部分风景与风俗描写的作用。

P14【龙舟竞渡图】

“端午日,当地妇女、小孩子莫不穿了新衣,额角上用雄黄蘸酒画了个王字……全家处城到河边看划船。”

边城人赛龙舟,“船只的形式,和平常木船大不相同”,“当每次某一只船胜利时,必在水边放些表示胜利庆祝的五百响鞭炮。”

“赛船过后,城中的戍军长官,为了与民同乐,增加这个节目的愉快起见,便派兵士把三十只绿头长颈大雄鸭,颈脖上缚了红布条子,放入河中,尽善于泅水的军民人等,自由下水追赶鸭子。”

这样的习俗带来了官民同乐的意味,更衬托出边城人和睦安乐的风貌,充满了诗情画意。正是在这幅画面背后,作者不露神色的使两位男主人公出场了。

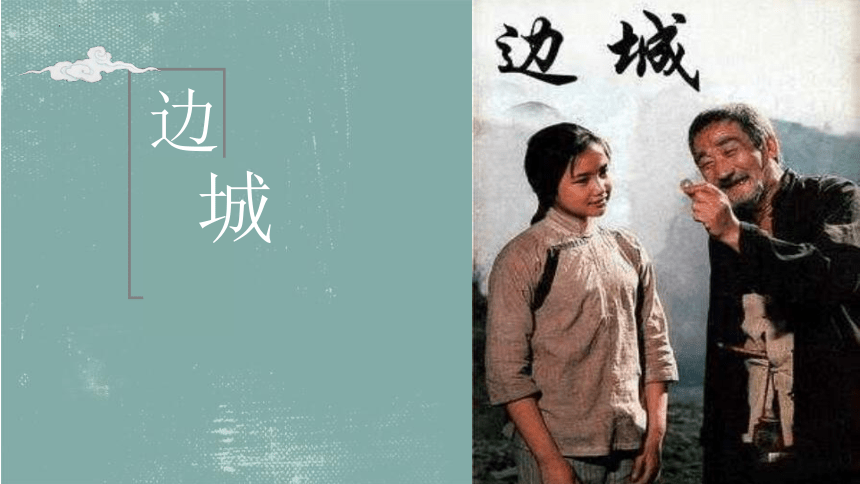

P16 豆绿色的水 天气明朗 落日 薄雾 白云

“豆绿色”——象征了纯洁、原始和无污染。

青天碧水,落日白云构成一幅色彩明丽的风景画。

P19【元宵烟火图】

“两个新年虽照例可以看到军营里和各乡来的狮子龙灯……俨然毫不在意的样子。”

这又是一幅充满湘西特色的民情风俗图,极写元宵放烟火的热闹,但翠翠虽也看过这样的热闹,却总觉得“不如那个端午所经过的事情甜而美”,映衬出翠翠内心朦胧而甜蜜的感情。

节选部分两幅画面“端午竞舟图”和“元宵烟火图”。

内容上:

(1)渲染气氛。展示了一幅幅湘西边陲特有原始自然的民情风俗图,把边城点染得充满诗情画意;

(2)烘托人物。映衬出人物的纯朴真诚,也烘托了人物的心理活动;

(3)反映现实。表现湘西边地风俗古朴纯真之美。

结构上:

(1)作铺垫。这些抒情诗般的风景风俗画卷,构成了小说中人物活动的背景,为人物出场作铺垫;

(2)推动故事情节的发展。

《边城》完成于1934年4月19日,是作者最负盛名的代表作。

当时沈从文带着年轻人的理想和热情来到北京,身处虚伪、冷漠而又冠冕堂皇的都市,深感到我们这个古老的国家要脱离眼前的苦难,就要重造有形的社会无形的观念,就要重铸我们的国魂。他生长在湘西,对故乡和那里的人民怀有特殊的深厚的感情。于是便用手中的笔,勾勒了一幅幅湘西风俗画,以自然、民风和人性的美来表现自己所崇拜的民族传统美德,表现一种“优美、健康、自然而又不悖乎人性的人生形式”“为人类的的‘爱’字作一恰如其分的说明”。

作者描写的湘西,就是作者营造的“世外桃源”,这里民风淳朴,人民淡化功利,人与人之间以诚相待,相互友爱。外公对孙女的爱,翠翠对傩送纯真的爱,这些都代表着未受污染的农业文明的传统美德。

与之相对应的,就是相对于当时社会,传统美德受到破坏、到处充溢着金钱主义的浅薄庸俗和腐化堕落的现实而言的。

3、小说给我们展示了湘西至真至纯的民风,至善至美的人性。这就是作者营造的“世外桃源”,这就是作者心目中的理想世界。那么,沈从文先生为什么描绘出这样美丽的边城?

【写作意图】

我主要不在引导读者去桃源旅行,却想借重桃源上行七百里路酉水流域一个小城市中几个愚夫俗子,被一件普通人事牵连在一处时,各人应得的一分哀乐,为人类的“爱”字作一度恰如其分的说明。——《边城》题记

我要表现的本是一种“人生的形式”,一种“优美、健康、自然,而又不悖乎人性的人生形式”。 ——沈从文

小说主题(写作目的):

①赞美: 边城生活的质朴、纯真和人与人之间纯洁的爱;

②批判: 物欲泛滥的现代文明;拜金主义的浅薄庸俗和腐化堕落的现实;

③呼吁:重建民族的美好品德和人格。

沈从文有“文字魔术师”之称,试分析其语言特色。

《边城》最主要的特征就是典雅性与口语化的结合。

典雅性。主要体现在作者的描述性语言上:如:“恰好无月亮可看,凡在这边城地方,因看月而起整夜男女唱歌的故事,通统不能如期举行”中夹杂着的一些文言词语,具有一种古典的精美。

口语化。主要体现在人物的对话和一些湘西独有风物的描写上:如“小丫头不敢回家,你就伴她走走”“怎么,你那么小小的还会骂人!你不愿意上去,要呆在这儿,回头水里大鱼来咬了你,可不要叫喊救命”“鱼咬了我,也不关你的事”。简单的对话,既符合人物的身份,真实地反映出人物的内心感受,又充满了泥土气息,“在素淡之中自有明澈的光辉,质朴之中自有蕴藉隽永之致”。

悲剧原因分析参考:

(一)人物性格

1、翠翠

翠翠活波、天真。从小自然里养着,养成了温和害羞的性情。这是她的美,也是她悲剧的成因。因为过于羞涩,她不敢表露出什么,爷爷提到爱情时本能的抗拒,一拖再拖,导致了她与天保傩送二人的悲剧。

加上翠翠自幼跟在老船夫身边,无忧无虑,凡事有老船夫做主,自己本身并没有什么主见。一旦脱离老船夫,便茫然,无所适从。她十分依赖老船夫,因而爱情这种大事,她不敢自己做决定。一直到老船夫去世了,她才作出自己的决定,可惜已晚。

翠翠从来都没有对爱情表现出主动性,一直都是老船公在中间牵线搭桥。当初天保对她的追求她不与理会,那是因为她不爱,她内心有爱的人,有向往的爱情。但当面对自己情投意合的人时,还是如此躲避的态度,那就是翠翠性格的原因了。所以说翠翠面对自己所爱的人却从不表现出主体性,从根本上导致了这场爱情悲剧的发生。

2、老船夫

老船夫一生奉献,一生为人忠厚,性格固执,从不贪小便宜。他是这片土地劳动人民朴实浑厚的代表。他终身为人服务,对自己的女儿和外孙女也是疼爱有加。但女儿的离世、翠翠的爱情,始终困扰着这个老人家。他竭尽自己所能给女儿和外孙女最好的,因此在提亲时犹豫,他其实只是希望给翠翠选择的权利,却也间接导致了悲剧。

3、天保傩送

可能有人会说天保、傩松兄弟不懂谦让是悲剧的根源。可如果傩送遵从孝悌之义,接受父亲安排的婚礼,将心上人让给哥哥,如此,船总顺顺、天保、老船夫都皆大欢喜,但翠翠和傩送,包括团总女儿的心中必然得不到幸福。这虽然是次好的结局,但仍然不符合湘西男儿的风俗。用儒家礼教来要求湘西男儿同样是苛求。天保、傩送用斗情歌的方式来追求翠翠,才符合人物形象,是最符合湘西特色的行为。

(二)风俗习惯

湘西世界在沈从文的笔下是一个封闭的世界,外来文化不易传播进来,人们都普遍具有排外心理,而且十分抗拒外面的新鲜事物,因此他们浓厚的封建思想就根深蒂固,他们认为一切都是天命。正如王保生先生所言:“说来真有点像书中那个船总顺顺说的‘一切皆是命。”老船夫对翠翠父母爱情悲剧的看法就充分印证了这一点。在老船夫看来,翠翠的母亲抛弃家中老小,陪那个兵双双殉情就应该天负责,他认为冥冥之中自有定数。再如老船夫进城打探消息时听老马兵说大老被淹坏了,然后他就感叹说这是天意。这些都足以说明老船夫信奉天命的迷信思想。

由于边城人民心中根深蒂固的迷信思想,使顺顺父子成了悲剧的间接制造者。面对天保的死,顺顺的性格变得异常。他以前为人仗义慷慨大方,如今面对天保的死,他认为翠翠和老船夫间接把大老害死了,这就是顺顺的迷信思想在作怪。再来说傩送,虽然他在金钱与爱情面前选择了爱情,但是对于大老的死,他认为老船公有不可推卸的责任,傩送之所以会有这种令人难以置信的揣测,就是因为天命的迷信思想遮蔽了他的心灵。

《边城》的悲剧意义

三十年代的茶峒,“农村社会所保有那点正直朴素的人情美,几乎快要消失无余”,沈从文看到的是“近二十年来实际社会养成功的一种唯利是图庸俗的人生观”。《边城》中清新诗意的描述,实际上是与现实社会、人生悲哀相比照,寄托一种“抵抗面前的腐烂怕人的环境”的希望。

沈从文冷静从容地把悲剧意蕴置于秀丽清新的自然风景和淳朴善良的人事环境中来淡淡表现,“根本的命意在于,人在与自然的相契相合看到某种高尚的远景,从而获得一种对生命意义的自觉,而不再拘泥于庸俗现实的束缚:因为严重的不是我们处在忧患之中,严重的是如果这种忧患吞没了我们,使我们除了眼前的灾难什么都看不到,以至于忘记那些更为美好与高尚的,灾难和在灾难面前的细小的利益就霸占了我们,使我们堕落,使我们陷入庸俗的实际主义无力自拔。”

《边城·题记》写到,“我的读者应是有理性”,“对中国现社会变动有所关心,认识这个民族的过去伟大处与目前堕落处”,“也许尚能给他们一种勇气同信心!”因此,《边城》给人的不是往而不返的悲痛,而是在悲哀之中也有生气有追求有希望——“那个人也许永远不回来了,也许‘明天回来!”

边

城

作者简介

沈从文(1902——1988),湖南凤凰人,现代小说家、散文家、文物研究家、京派小说代表人物。在中国文坛上被誉为“乡土文学之父”。原名沈岳焕,笔名小兵、上官碧、休芸芸……沈从文的文学创作宏富,数量惊人,有小说、散文、文论、自传等文集70多种,是我国现代文学史上最多产的作家之一。

其中最引人注目的,是他的一系列以湘西为背景的小说,短篇小说《丈夫》、《贵生》、《三三》;中篇小说《边城》、长篇小说《长河》是其中的代表作。

只身闯北京,去北大“蹭课”。20岁时,沈从文厌倦了“半匪半军”的生活,只身来到北京,想上大学。连新式标点都不懂,自然考不上,也上不起,只好在北大“蹭课”。而北大竟然也让这样的人“蹭”。一边苦读,一边写作。没有经济来源,冬天只穿两层单衣,生活十分困窘。

不懂标点符号,竟成著名作家。1924年12月沈从文在《晨报》副刊发表了一篇小说,初涉文坛。到1948年,出版小说、散文、文论等共70多本,平均一年3本,是中国最多产的作家。

只有小学文凭,却当大学教授。1928年,只有小学文凭的沈从文应聘上海中国公学讲师,竟受到校长胡适赏识,让他讲授“小说写作”和“新文学研究”。后来又在武汉大学、青岛大学任讲师,在昆明西南联大、北京大学任副教授、教授。

两次诺贝尔奖提名,可惜擦肩而过。1988年5月10日心脏病猝发逝世,享年86岁。如果他晚去世半年,将获得诺贝尔文学奖。

经历

沈从文与诺贝尔文学奖

瑞典学院院士、诺贝尔文学奖终身评审委员谢尔以 马悦然于高行健获得了诺贝尔文学奖后,在《明报月刊》中表示,1987、1988年诺贝尔文学奖最后候选名单之中,沈从文入选了,而且马悦然认为沈从文是1988年中最有机会获奖的候选人。1988年,马悦然向中华人民共和国驻瑞典大使馆文化处询问沈从文是否仍然在世,得到的回答是:“从来没有听说过这个人。”其实,沈从文刚刚离世数月。文化界流传,1988年诺贝尔评审委员会已经决定文学奖得奖者是沈从文,但因为诺贝尔奖只会颁授给在世的人,因此沈从文与诺贝尔文学奖可谓失之交臂。

创作风格:

沈从文的创作风格趋向浪漫主义,他要求小说的诗意效果,融写实、纪梦、象征于一体,语言格调古朴。

句式简峭、主干突出,单纯而又厚实,朴讷而又传神,具有浓郁的地方色彩,凸现出乡村人性特有的风韵与神采。沈从文以乡村为题材的小说是典型的乡村文化小说,它不仅在整体上与都市“现代文明”相对照,而且始终注目于湘西世界朝现代转型过程中,不同的文化碰撞所规定的乡下人的生存方式、人生足迹及历史命运。整个作品充满了对人生的隐忧和对生命的哲学思考,一如他那实在而又顽强的生命,给人教益和启示。

他的大部分小说是以湘西生活为背景,创造了一个湘西世界,表达了对故乡人民怀有不可言状的同情和温暖。

他以其特异的“生命形式”,熔生动丰富的社会生活画和优美清新的风景风情画于一炉,展示了民俗的淳厚善良,使作品充满着浓郁的乡土气息和返璞归真的牧歌情调,文章语言质朴。

边 城

【题解】

边城,即边地的小城,指远离城市的边远小镇。

从时间、文化上考虑,“边城”是大城市的腐朽生活和“庸俗小气自私市侩”的风气的对立面。它代表了沈从文对其故乡未完全被现代物质文明摧毁的淳朴民风的怀念。

(三)《边城》情节简介

在湘西风光秀丽、人情质朴的边远小城,生活着靠摆渡为生的祖孙二人。外公年逾七十,仍很健壮,孙女翠翠十五岁,情窦初开。他们热情助人,纯朴善良。

两年前在端午节赛龙舟的盛会上,翠翠邂逅当地船总的二少爷傩送,从此种下情苗。傩送的哥哥天保喜欢美丽清纯的翠翠,托人求亲。而地方上的王团总也看上傩送,情愿以碾坊做陪嫁把女儿嫁给傩送。傩送不要,想娶翠翠为妻,宁愿作个摆渡人。于是兄弟俩相约唱歌求婚,让翠翠选择。天保知道翠翠喜欢傩送,为了成全弟弟,外出闯滩,遇意外而死。傩送觉得对哥哥的死有责任,抛下翠翠出走他乡。

外公因翠翠的婚事操心担忧,在风雨之夜去世。留下翠翠孤独地守着渡船,痴心等着傩送归来。

“这个人也许永远不会来了,也许明天回来”。

《亚洲周刊》推出了“20世纪中文小说一百强排行榜”。参与投票的均是海内外著名的学者、作家。

在这一排行榜中,鲁迅的小说集《呐喊》位列第一,沈从文的小说《边城》名列第二。但如果以单篇小说计,《边城》则属第一。

叁

肆

陆

介绍茶峒端午节赛龙舟的风俗,以及今年龙舟比赛的准备情况。

两年前翠翠和傩送在端午节的邂逅。

一年前的端午节,翠翠和大老相遇以及爷爷提亲的玩笑在翠翠心上造成的波澜。

回到现在,写祖孙两人和过渡客的遭遇以及送亲队伍在翠翠心头引起的涟漪。

伍

围绕端午节,第三节至第六节,都写了哪些事?

【初读理情节】

文章以端午节为线索,在这些端午节里,边城的故事在进行着,文章把现实与回忆想交错,忽而眼前忽而追忆,有顺叙和插叙,最后又回到眼前的端午,回环往复。

探究主题

1.作者说他要“为人类‘爱’字作一度恰如其分的说明。”小说节选部分,表现了人类的哪些“爱”?

2.《边城》充分描绘了湘西边地风景与风俗,给人耳目一新的感觉。找出相关段落,分析风景与风俗描写的作用。

3.小说给我们展示了湘西至真至纯的民风,至善至美的人性。作者为什么描绘出这样美丽的边城?

“我主意不在领导读者去桃源旅行,却想借重桃源上行七百里路酉水流域一个小城小市中几个愚夫俗子,被一件普通人事牵连在一处时,各人应有的一份哀乐,为人类‘爱’字作一恰如其分的说明”

“我要表现的本是一种‘人生的形式’,一种‘优美,健康,自然而又不悖乎人性的人生形式’”

——《沈从文小说习作选·代序》

1、作者说他要表现“优美,健康而又不悖乎人性的人生形式”,“为人类‘爱’字作一度恰如其分的说明。”小说节选部分,表现了人类的哪些“爱”?

A、老船夫即刻把船拉过来,一面拉船,一面哑声儿喊问:“翠翠,翠翠,是不是你?”翠翠不理会祖父,口中却轻轻地说:“不是翠翠,不是翠翠,翠翠早被大河里鲤鱼吃去了。”

①“一面……一面……”这连词和“翠翠,翠翠”的呼唤,说明了爷爷的焦急。“哑”字,表现了爷爷的苍老和急促。这些都表明了老船夫对孙女真诚的爱护。

②“轻轻”地说,是翠翠故意不让爷爷听见,“不是……不是……”“早被”这些心理描写,鲜明地表现出翠翠对爷爷的嗔怪,但这种嗔怪又不大声张扬,只说给自己听,不惹爷爷生气。表现出翠翠对爷爷爱戴。

B、祖父说:“顺顺真是个好人,大方得很。大老也很好。这一家人都很好!”翠翠说:“一家人都好,你认识他们一家人吗?”

①爷爷为翠翠的婚事操心,要提醒翠翠,又怕触动了少女敏感害羞的心,说话很小心。先说顺顺好,再说大老好,最后又似乎多余地说“这一家人都好”。可见爷爷对翠翠的爱是多么细致入微。

②“一家人都好,你认识他们一家人吗?”是翠翠的娇嗔,表现少女情窦初开的娇羞。

(1)祖孙情:爷爷关爱翠翠,翠翠爱戴爷爷。

C、(祖父)不加检点笑着说:“翠翠,假若大老要你做媳妇,请人来做媒,你答应不答应?”翠翠就说:“爷爷,你疯了!再说我就生你的气!”

①懂得孙女的害羞与懂事,不主动袒露心迹。“不加检点笑着说”表现出爷爷心情的迫切,但为了考虑孙女的心理承受力,他故意带着玩笑的口吻来明确试探,可见爷爷用心良苦。

②“你疯了!”一则表现出翠翠对婚事的重视与掩饰心态,还表现出对爷爷乱点鸳鸯谱的嗔怪。

A、掌水码头的龙头大哥顺顺:“凡帮助人远离患难,便是入火,人到八十岁,也还是成为这个人一种不可逃避的责任。”“为守渡船的老家伙称赞了那只肥鸭两次,顺顺就要大老把鸭子给翠翠。且知道祖孙二人所过的日子,十分拮据,节日里自己不能包粽子,又送了许多尖角粽子。”

“肥鸭”说明鸭子的肥大健硕,是代表荣誉的战利品。将它不假思索地送于祖孙俩,说明顺顺的慷慨大方、尊老爱幼。“且知道”“又送了许多”说明顺顺并不是为富不仁之徒,而是心里装有贫困人家,一有机会就真心相助,慷慨解囊。

B、“那人向祖父说,翠翠长得很美。问过翠翠的年纪,又问有没有了人家。”

称赞翠翠长得很美,表明了顺顺对翠翠的喜爱,“问”了“又问”,表现出长辈对晚辈的那份关爱之情。这些都表现出顺顺的仁义慈善美德。

C、“翠翠赶即为那人点上火把,让他有火把照路。人过了小溪上小山时,翠翠同祖父在船上望着,翠翠说:‘爷爷,看喽罗上山了啊!’”

“赶即”,表明翠翠不假思索,行动迅速,主动为他人着想。“望着”、“上山了”写出了翠翠同祖父视邻里如家人,目送时间之长,情意之真。

(2)邻里情:有仁有义,爱心奉献。

D、“且因为那人比渡船老人更孤单,身边无一个亲人,也无一只狗,因此便约好了那人早上过家中来吃饭,喝一杯雄黄酒。” “两人一面谈些端午旧事,一面喝酒,不到一会儿,那人却在岩石上被烧酒醉倒了”。

两个寂寞的老人,一辈子的老交情,端午节,别人都在图个热闹,他们却找了个清净之地,无拘无束,自由自在,喝杯雄黄酒,来个一醉方休。俗话说“酒逢知己千杯少”,他们之间的这种纯朴的友情怎不令人羡慕呢。

E、第六部分:一个人乘船过河后,一定要给钱,而爷爷却坚持不肯收,为此两人还起了争执。爷爷的一句话给我留下了很深的印象,他说“礼轻仁义重”,虽然他不肯收人家的钱,但他还是领了这分情。

彰显人性的美:淳朴、厚道。

A、“但男子听去却是另一番好意,男的以为是她要狗莫向好人乱叫,放肆的笑着,不见了。”

境由心生,“好意”表明二老的善良质朴,不朝坏里想,对翠翠是一片好意。“放肆的笑”表现出二老对翠翠误解人意的宽容以及豁达、开朗的性格。

B、“那人说是二老告诉他的,他是二老家的伙计,送翠翠回家后还得回转河街。”

说明了二老“不见了”的去向。是特地派人专程护送翠翠回家,表现出二老对翠翠的爱护。

C、“但是另外一件事,属于自己不关祖父的,却使翠翠沉默了一个晚上。”

“沉默”的是表象,激荡的是内心,说明爱情已经在翠翠心头萌生,对二老人品的爱慕,使她辗转反侧,寤寐思服,彻夜不眠。

D、“但这印象不知为什么总不如那个端午所经历的事情甜而美。”

“但”表示语意转折,说明语意的重点在后面。“总不如”,是用比较来烘托爱情的份量最重,那个端午最珍贵,爱情的滋味因真而甜,爱情的价值因善而美,爱情的长度因甜美而难以忘怀。

3、爱情:甜而美

小说从人物语言、动作、神态、心理等角度给我们塑造了翠翠、傩送和祖父的形象,请分别概括翠翠、傩送、祖父的形象特征,感受其人性美。

①翠翠:温柔善良、纯真可爱、乖巧听话、情窦初开的少女形象,是“爱”与“美”的化身。

②傩送:宽厚善良、热情开朗、幽默风趣、英俊能干的少年形象。

③祖父:淳朴善良、宽厚仁慈、忠于职守、重义轻利、安于清贫的老者形象,是中国传统美德的典范。

爷爷

天保

傩送

顺顺

翠翠

祖孙之爱

男女之爱

男女之爱

兄弟之爱

乡邻之爱

文中写了哪些爱?

不讲等级,不谈功利,不计得失,不求回报。人与人

真诚相待,相互友爱。

2、《边城》充分描绘了湘西边地风景与风俗,给人耳目一新的感觉。找出相关段落,尝试分析节选部分风景与风俗描写的作用。

P14【龙舟竞渡图】

“端午日,当地妇女、小孩子莫不穿了新衣,额角上用雄黄蘸酒画了个王字……全家处城到河边看划船。”

边城人赛龙舟,“船只的形式,和平常木船大不相同”,“当每次某一只船胜利时,必在水边放些表示胜利庆祝的五百响鞭炮。”

“赛船过后,城中的戍军长官,为了与民同乐,增加这个节目的愉快起见,便派兵士把三十只绿头长颈大雄鸭,颈脖上缚了红布条子,放入河中,尽善于泅水的军民人等,自由下水追赶鸭子。”

这样的习俗带来了官民同乐的意味,更衬托出边城人和睦安乐的风貌,充满了诗情画意。正是在这幅画面背后,作者不露神色的使两位男主人公出场了。

P16 豆绿色的水 天气明朗 落日 薄雾 白云

“豆绿色”——象征了纯洁、原始和无污染。

青天碧水,落日白云构成一幅色彩明丽的风景画。

P19【元宵烟火图】

“两个新年虽照例可以看到军营里和各乡来的狮子龙灯……俨然毫不在意的样子。”

这又是一幅充满湘西特色的民情风俗图,极写元宵放烟火的热闹,但翠翠虽也看过这样的热闹,却总觉得“不如那个端午所经过的事情甜而美”,映衬出翠翠内心朦胧而甜蜜的感情。

节选部分两幅画面“端午竞舟图”和“元宵烟火图”。

内容上:

(1)渲染气氛。展示了一幅幅湘西边陲特有原始自然的民情风俗图,把边城点染得充满诗情画意;

(2)烘托人物。映衬出人物的纯朴真诚,也烘托了人物的心理活动;

(3)反映现实。表现湘西边地风俗古朴纯真之美。

结构上:

(1)作铺垫。这些抒情诗般的风景风俗画卷,构成了小说中人物活动的背景,为人物出场作铺垫;

(2)推动故事情节的发展。

《边城》完成于1934年4月19日,是作者最负盛名的代表作。

当时沈从文带着年轻人的理想和热情来到北京,身处虚伪、冷漠而又冠冕堂皇的都市,深感到我们这个古老的国家要脱离眼前的苦难,就要重造有形的社会无形的观念,就要重铸我们的国魂。他生长在湘西,对故乡和那里的人民怀有特殊的深厚的感情。于是便用手中的笔,勾勒了一幅幅湘西风俗画,以自然、民风和人性的美来表现自己所崇拜的民族传统美德,表现一种“优美、健康、自然而又不悖乎人性的人生形式”“为人类的的‘爱’字作一恰如其分的说明”。

作者描写的湘西,就是作者营造的“世外桃源”,这里民风淳朴,人民淡化功利,人与人之间以诚相待,相互友爱。外公对孙女的爱,翠翠对傩送纯真的爱,这些都代表着未受污染的农业文明的传统美德。

与之相对应的,就是相对于当时社会,传统美德受到破坏、到处充溢着金钱主义的浅薄庸俗和腐化堕落的现实而言的。

3、小说给我们展示了湘西至真至纯的民风,至善至美的人性。这就是作者营造的“世外桃源”,这就是作者心目中的理想世界。那么,沈从文先生为什么描绘出这样美丽的边城?

【写作意图】

我主要不在引导读者去桃源旅行,却想借重桃源上行七百里路酉水流域一个小城市中几个愚夫俗子,被一件普通人事牵连在一处时,各人应得的一分哀乐,为人类的“爱”字作一度恰如其分的说明。——《边城》题记

我要表现的本是一种“人生的形式”,一种“优美、健康、自然,而又不悖乎人性的人生形式”。 ——沈从文

小说主题(写作目的):

①赞美: 边城生活的质朴、纯真和人与人之间纯洁的爱;

②批判: 物欲泛滥的现代文明;拜金主义的浅薄庸俗和腐化堕落的现实;

③呼吁:重建民族的美好品德和人格。

沈从文有“文字魔术师”之称,试分析其语言特色。

《边城》最主要的特征就是典雅性与口语化的结合。

典雅性。主要体现在作者的描述性语言上:如:“恰好无月亮可看,凡在这边城地方,因看月而起整夜男女唱歌的故事,通统不能如期举行”中夹杂着的一些文言词语,具有一种古典的精美。

口语化。主要体现在人物的对话和一些湘西独有风物的描写上:如“小丫头不敢回家,你就伴她走走”“怎么,你那么小小的还会骂人!你不愿意上去,要呆在这儿,回头水里大鱼来咬了你,可不要叫喊救命”“鱼咬了我,也不关你的事”。简单的对话,既符合人物的身份,真实地反映出人物的内心感受,又充满了泥土气息,“在素淡之中自有明澈的光辉,质朴之中自有蕴藉隽永之致”。

悲剧原因分析参考:

(一)人物性格

1、翠翠

翠翠活波、天真。从小自然里养着,养成了温和害羞的性情。这是她的美,也是她悲剧的成因。因为过于羞涩,她不敢表露出什么,爷爷提到爱情时本能的抗拒,一拖再拖,导致了她与天保傩送二人的悲剧。

加上翠翠自幼跟在老船夫身边,无忧无虑,凡事有老船夫做主,自己本身并没有什么主见。一旦脱离老船夫,便茫然,无所适从。她十分依赖老船夫,因而爱情这种大事,她不敢自己做决定。一直到老船夫去世了,她才作出自己的决定,可惜已晚。

翠翠从来都没有对爱情表现出主动性,一直都是老船公在中间牵线搭桥。当初天保对她的追求她不与理会,那是因为她不爱,她内心有爱的人,有向往的爱情。但当面对自己情投意合的人时,还是如此躲避的态度,那就是翠翠性格的原因了。所以说翠翠面对自己所爱的人却从不表现出主体性,从根本上导致了这场爱情悲剧的发生。

2、老船夫

老船夫一生奉献,一生为人忠厚,性格固执,从不贪小便宜。他是这片土地劳动人民朴实浑厚的代表。他终身为人服务,对自己的女儿和外孙女也是疼爱有加。但女儿的离世、翠翠的爱情,始终困扰着这个老人家。他竭尽自己所能给女儿和外孙女最好的,因此在提亲时犹豫,他其实只是希望给翠翠选择的权利,却也间接导致了悲剧。

3、天保傩送

可能有人会说天保、傩松兄弟不懂谦让是悲剧的根源。可如果傩送遵从孝悌之义,接受父亲安排的婚礼,将心上人让给哥哥,如此,船总顺顺、天保、老船夫都皆大欢喜,但翠翠和傩送,包括团总女儿的心中必然得不到幸福。这虽然是次好的结局,但仍然不符合湘西男儿的风俗。用儒家礼教来要求湘西男儿同样是苛求。天保、傩送用斗情歌的方式来追求翠翠,才符合人物形象,是最符合湘西特色的行为。

(二)风俗习惯

湘西世界在沈从文的笔下是一个封闭的世界,外来文化不易传播进来,人们都普遍具有排外心理,而且十分抗拒外面的新鲜事物,因此他们浓厚的封建思想就根深蒂固,他们认为一切都是天命。正如王保生先生所言:“说来真有点像书中那个船总顺顺说的‘一切皆是命。”老船夫对翠翠父母爱情悲剧的看法就充分印证了这一点。在老船夫看来,翠翠的母亲抛弃家中老小,陪那个兵双双殉情就应该天负责,他认为冥冥之中自有定数。再如老船夫进城打探消息时听老马兵说大老被淹坏了,然后他就感叹说这是天意。这些都足以说明老船夫信奉天命的迷信思想。

由于边城人民心中根深蒂固的迷信思想,使顺顺父子成了悲剧的间接制造者。面对天保的死,顺顺的性格变得异常。他以前为人仗义慷慨大方,如今面对天保的死,他认为翠翠和老船夫间接把大老害死了,这就是顺顺的迷信思想在作怪。再来说傩送,虽然他在金钱与爱情面前选择了爱情,但是对于大老的死,他认为老船公有不可推卸的责任,傩送之所以会有这种令人难以置信的揣测,就是因为天命的迷信思想遮蔽了他的心灵。

《边城》的悲剧意义

三十年代的茶峒,“农村社会所保有那点正直朴素的人情美,几乎快要消失无余”,沈从文看到的是“近二十年来实际社会养成功的一种唯利是图庸俗的人生观”。《边城》中清新诗意的描述,实际上是与现实社会、人生悲哀相比照,寄托一种“抵抗面前的腐烂怕人的环境”的希望。

沈从文冷静从容地把悲剧意蕴置于秀丽清新的自然风景和淳朴善良的人事环境中来淡淡表现,“根本的命意在于,人在与自然的相契相合看到某种高尚的远景,从而获得一种对生命意义的自觉,而不再拘泥于庸俗现实的束缚:因为严重的不是我们处在忧患之中,严重的是如果这种忧患吞没了我们,使我们除了眼前的灾难什么都看不到,以至于忘记那些更为美好与高尚的,灾难和在灾难面前的细小的利益就霸占了我们,使我们堕落,使我们陷入庸俗的实际主义无力自拔。”

《边城·题记》写到,“我的读者应是有理性”,“对中国现社会变动有所关心,认识这个民族的过去伟大处与目前堕落处”,“也许尚能给他们一种勇气同信心!”因此,《边城》给人的不是往而不返的悲痛,而是在悲哀之中也有生气有追求有希望——“那个人也许永远不回来了,也许‘明天回来!”