教科版(2017)四年级上册科学第1单元第2课《声音是怎样产生的》表格式教案

文档属性

| 名称 | 教科版(2017)四年级上册科学第1单元第2课《声音是怎样产生的》表格式教案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 16.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-09-17 20:10:58 | ||

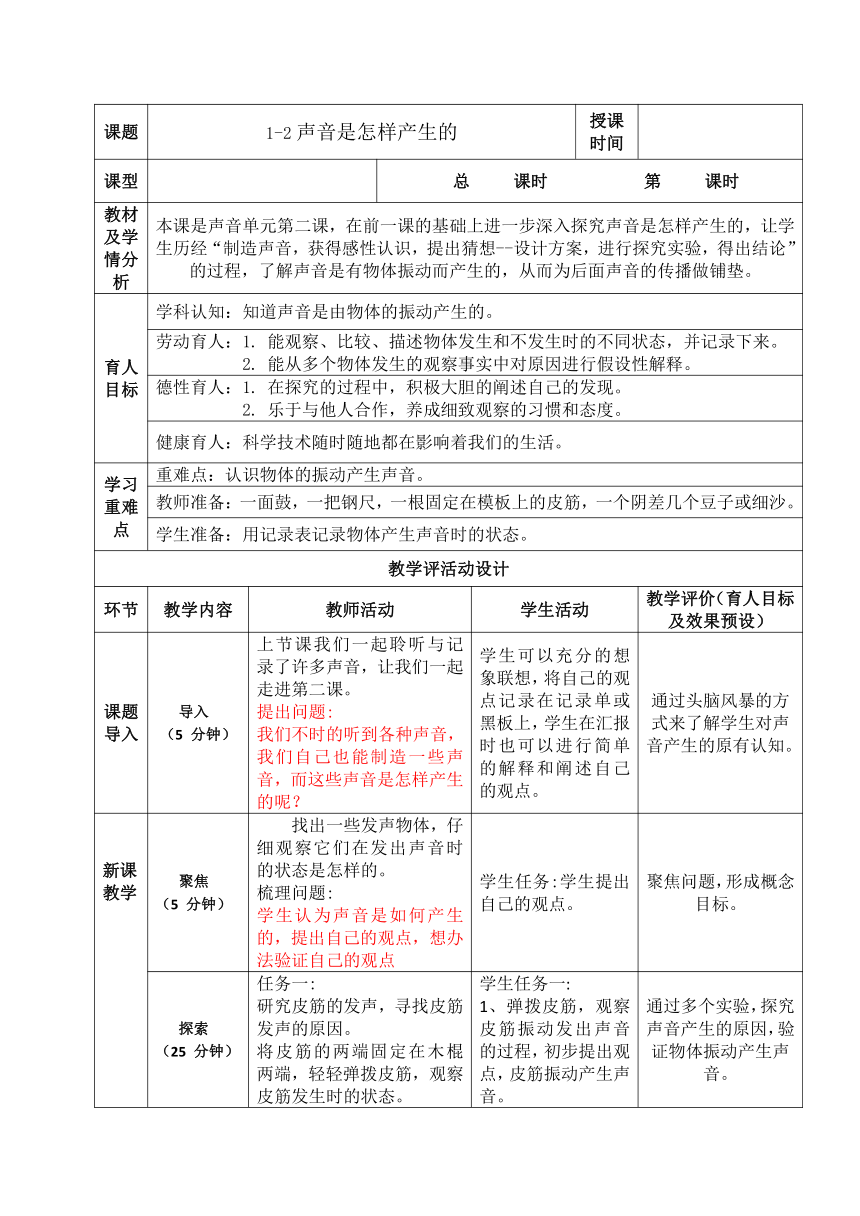

图片预览

文档简介

课题 1-2声音是怎样产生的 授课时间

课型 总 课时 第 课时

教材及学情分析 本课是声音单元第二课,在前一课的基础上进一步深入探究声音是怎样产生的,让学生历经“制造声音,获得感性认识,提出猜想--设计方案,进行探究实验,得出结论”的过程,了解声音是有物体振动而产生的,从而为后面声音的传播做铺垫。

育人 目标 学科认知:知道声音是由物体的振动产生的。

劳动育人:1. 能观察、比较、描述物体发生和不发生时的不同状态,并记录下来。 2. 能从多个物体发生的观察事实中对原因进行假设性解释。

德性育人:1. 在探究的过程中,积极大胆的阐述自己的发现。 2. 乐于与他人合作,养成细致观察的习惯和态度。

健康育人:科学技术随时随地都在影响着我们的生活。

学习重难点 重难点:认识物体的振动产生声音。

教师准备:一面鼓,一把钢尺,一根固定在模板上的皮筋,一个阴差几个豆子或细沙。

学生准备:用记录表记录物体产生声音时的状态。

教学评活动设计

环节 教学内容 教师活动 学生活动 教学评价(育人目标及效果预设)

课题 导入 导入 (5 分钟) 上节课我们一起聆听与记录了许多声音,让我们一起走进第二课。 提出问题: 我们不时的听到各种声音,我们自己也能制造一些声音,而这些声音是怎样产生的呢? 学生可以充分的想象联想,将自己的观点记录在记录单或黑板上,学生在汇报时也可以进行简单的解释和阐述自己的观点。 通过头脑风暴的方式来了解学生对声音产生的原有认知。

新课 教学 聚焦 (5 分钟) 找出一些发声物体,仔细观察它们在发出声音时的状态是怎样的。 梳理问题: 学生认为声音是如何产生的,提出自己的观点,想办法验证自己的观点 学生任务:学生提出自己的观点。 聚焦问题,形成概念目标。

探索 (25 分钟) 任务一: 研究皮筋的发声,寻找皮筋发声的原因。 将皮筋的两端固定在木棍两端,轻轻弹拨皮筋,观察皮筋发生时的状态。 提示: 仔细观察皮筋儿的运动状态。 任务二: 研究钢尺的发声,寻找钢尺发声的原因。 将钢尺的一端伸出桌面,另一端在桌面边缘用力压紧,弹拨钢尺,仔细观察钢尺发声时,钢尺的运动状态。 提示:钢尺可以用一本硬皮书在桌面边缘压紧,防止钢尺和桌面边缘撞击,影响我们的实验探究。 任务三: 研究敲鼓的发声,寻找鼓发声的原因。 敲击鼓面,仔细观察鼓面的振动发声。 提示:鼓面振动不是很明显,可以在鼓面上放一些黄豆或者沙粒,观察其它物体在鼓面上的跳动,从而体现鼓面的振动。 任务四: 研究音叉的发声,观察音叉振动发声的现象。 观察音叉振动发出声音,当音叉振动停止时,声音也会随之消失 提示:音叉的振动不容易观察,可以用其它的方法帮助证明音叉的振动,如在音叉侧面粘贴小球,或将音叉浸入水中,观察振动现象。 研讨:完成了以上这些实验后,你认为声音是怎样产生的?同学们肯定认为声音是靠物体振动产生的,因为皮筋的震动产生声音,钢尺、敲鼓、音叉都是振动产生声音,这些也可以作为证据支持我们的观点。 应用: 那利用振动产生声音的这个观点,我们猜测一下竖笛是靠什么振动产生声音的呢?让我们拿出一支竖笛,感受一下它是怎样振动产生的声音? 学生任务一: 1、弹拨皮筋,观察皮筋振动发出声音的过程,初步提出观点,皮筋振动产生声音。 2、观察钢尺振动发出声音的过程,总结钢尺是靠振动产生声音的。 3、观察鼓面振动发出声音的过程,总结鼓面是靠振动产生声音的。 观察音叉振动发出声音的过程,总结音叉是靠振动产生声音的。 总结验证自己的观点,物体振动产生声音,振动停止,声音也会随之消失。 在竖笛出气口上方贴一张纸条,仔细观察竖笛振动发声的过程,理解竖笛的声音是靠空气振动及空气柱共振产生的。 通过多个实验,探究声音产生的原因,验证物体振动产生声音。

课堂 小结 拓展 教师可以引导学生,研究我们人类自己是如何发出声音的,提出问题:我们每人身上一个非常敏感,可以振动发出声音的器官,猜猜它在哪里? 学生用手指轻轻按压喉咙处,同时发出啊的声音,感受手指上的振动,从而认识声带振动发出声音。 探究的过程由外部的宏观现象到我们身体内部,将振动产生声音的知识进行迁移

课堂学习评价设计(当堂效果检测) 完成活动手册

板书设计 声音是怎样产生的 声音是物体振动产生的

教学特色与反 思

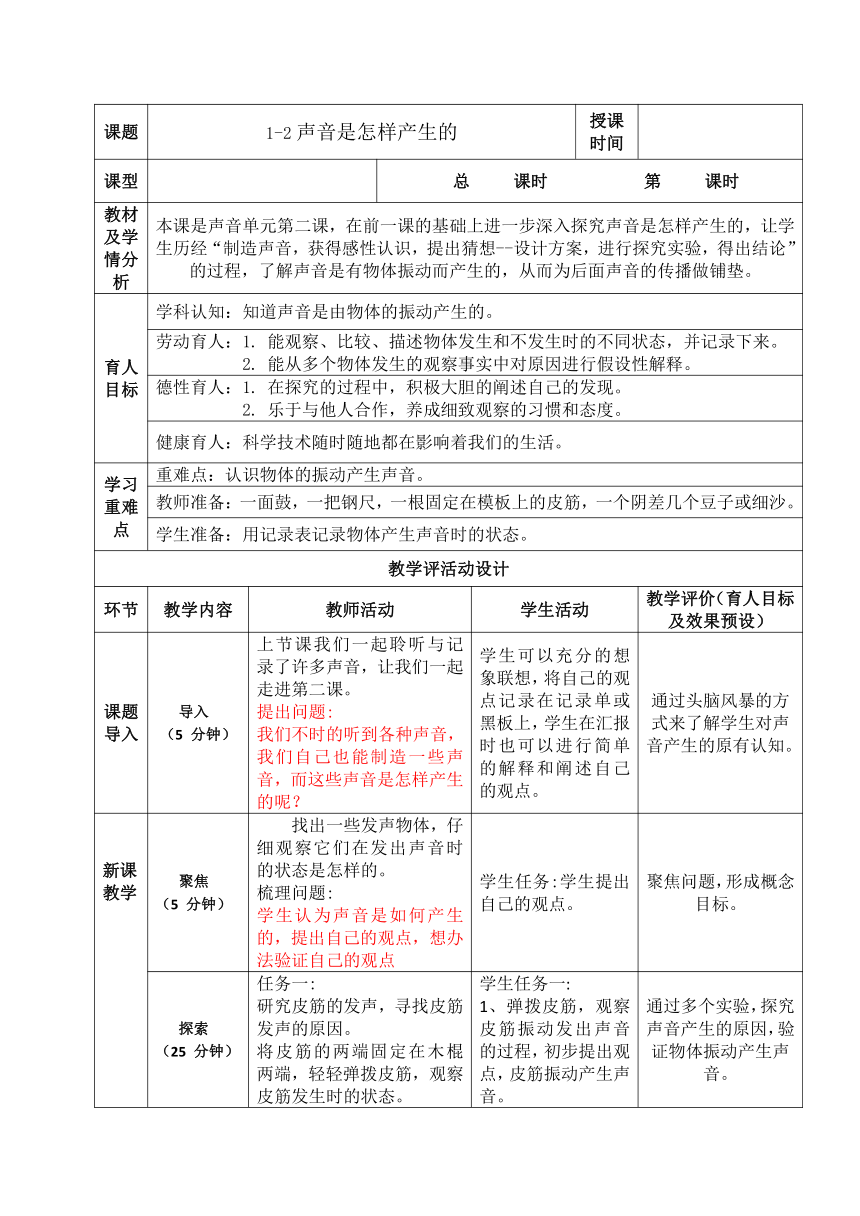

课型 总 课时 第 课时

教材及学情分析 本课是声音单元第二课,在前一课的基础上进一步深入探究声音是怎样产生的,让学生历经“制造声音,获得感性认识,提出猜想--设计方案,进行探究实验,得出结论”的过程,了解声音是有物体振动而产生的,从而为后面声音的传播做铺垫。

育人 目标 学科认知:知道声音是由物体的振动产生的。

劳动育人:1. 能观察、比较、描述物体发生和不发生时的不同状态,并记录下来。 2. 能从多个物体发生的观察事实中对原因进行假设性解释。

德性育人:1. 在探究的过程中,积极大胆的阐述自己的发现。 2. 乐于与他人合作,养成细致观察的习惯和态度。

健康育人:科学技术随时随地都在影响着我们的生活。

学习重难点 重难点:认识物体的振动产生声音。

教师准备:一面鼓,一把钢尺,一根固定在模板上的皮筋,一个阴差几个豆子或细沙。

学生准备:用记录表记录物体产生声音时的状态。

教学评活动设计

环节 教学内容 教师活动 学生活动 教学评价(育人目标及效果预设)

课题 导入 导入 (5 分钟) 上节课我们一起聆听与记录了许多声音,让我们一起走进第二课。 提出问题: 我们不时的听到各种声音,我们自己也能制造一些声音,而这些声音是怎样产生的呢? 学生可以充分的想象联想,将自己的观点记录在记录单或黑板上,学生在汇报时也可以进行简单的解释和阐述自己的观点。 通过头脑风暴的方式来了解学生对声音产生的原有认知。

新课 教学 聚焦 (5 分钟) 找出一些发声物体,仔细观察它们在发出声音时的状态是怎样的。 梳理问题: 学生认为声音是如何产生的,提出自己的观点,想办法验证自己的观点 学生任务:学生提出自己的观点。 聚焦问题,形成概念目标。

探索 (25 分钟) 任务一: 研究皮筋的发声,寻找皮筋发声的原因。 将皮筋的两端固定在木棍两端,轻轻弹拨皮筋,观察皮筋发生时的状态。 提示: 仔细观察皮筋儿的运动状态。 任务二: 研究钢尺的发声,寻找钢尺发声的原因。 将钢尺的一端伸出桌面,另一端在桌面边缘用力压紧,弹拨钢尺,仔细观察钢尺发声时,钢尺的运动状态。 提示:钢尺可以用一本硬皮书在桌面边缘压紧,防止钢尺和桌面边缘撞击,影响我们的实验探究。 任务三: 研究敲鼓的发声,寻找鼓发声的原因。 敲击鼓面,仔细观察鼓面的振动发声。 提示:鼓面振动不是很明显,可以在鼓面上放一些黄豆或者沙粒,观察其它物体在鼓面上的跳动,从而体现鼓面的振动。 任务四: 研究音叉的发声,观察音叉振动发声的现象。 观察音叉振动发出声音,当音叉振动停止时,声音也会随之消失 提示:音叉的振动不容易观察,可以用其它的方法帮助证明音叉的振动,如在音叉侧面粘贴小球,或将音叉浸入水中,观察振动现象。 研讨:完成了以上这些实验后,你认为声音是怎样产生的?同学们肯定认为声音是靠物体振动产生的,因为皮筋的震动产生声音,钢尺、敲鼓、音叉都是振动产生声音,这些也可以作为证据支持我们的观点。 应用: 那利用振动产生声音的这个观点,我们猜测一下竖笛是靠什么振动产生声音的呢?让我们拿出一支竖笛,感受一下它是怎样振动产生的声音? 学生任务一: 1、弹拨皮筋,观察皮筋振动发出声音的过程,初步提出观点,皮筋振动产生声音。 2、观察钢尺振动发出声音的过程,总结钢尺是靠振动产生声音的。 3、观察鼓面振动发出声音的过程,总结鼓面是靠振动产生声音的。 观察音叉振动发出声音的过程,总结音叉是靠振动产生声音的。 总结验证自己的观点,物体振动产生声音,振动停止,声音也会随之消失。 在竖笛出气口上方贴一张纸条,仔细观察竖笛振动发声的过程,理解竖笛的声音是靠空气振动及空气柱共振产生的。 通过多个实验,探究声音产生的原因,验证物体振动产生声音。

课堂 小结 拓展 教师可以引导学生,研究我们人类自己是如何发出声音的,提出问题:我们每人身上一个非常敏感,可以振动发出声音的器官,猜猜它在哪里? 学生用手指轻轻按压喉咙处,同时发出啊的声音,感受手指上的振动,从而认识声带振动发出声音。 探究的过程由外部的宏观现象到我们身体内部,将振动产生声音的知识进行迁移

课堂学习评价设计(当堂效果检测) 完成活动手册

板书设计 声音是怎样产生的 声音是物体振动产生的

教学特色与反 思