沪科版物理八年级上册 《4.5 科学探究:凸透镜成像》第二课时教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 沪科版物理八年级上册 《4.5 科学探究:凸透镜成像》第二课时教案(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 212.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2023-09-18 10:33:58 | ||

图片预览

文档简介

第五节 科学探究:凸透镜成像

第2课时 探究凸透镜成像的规律

(一)教学设计

课题 4.5.2 探究凸透镜成像的规律 课时 1课时

设计者 课型 新授课 设计时间

学习分析 1.课程要求 1.通过实验探究凸透镜成像的基本规律。 2.初步学习根据探究目的制订探究计划和选择实验需要的器材。 3.通过实验培养学生的实验操作能力和对实验现象、数据的初步分析能力。 4.初步培养学生对探究结果进行交流、评估的能力。

2.教材解读 探究凸透镜成像的规律是初中光学部分的重中之重,呈现规律较多,变化相对复杂。也是一个较为完整的探究实验,目的在于让学生通过学习,不仅要了解凸透镜的成像规律,而且要使学生了解科学探究方法,提升学生对证据的分析和论证能力。同时,本节以及本章的知识,都是对第四章光现象的进一步延伸与细化,也对后面《神奇的眼睛》的学习有承上启下的作用。因此在课堂教学,探究过程中,引导学生对凸透镜的成像规律进行猜想,初步设计方案,用实验探究的方法,找到凸透镜成像的规律。

3.学情分析 学习物理学还要逐步培养学生细致观察的习惯,动手操作的能力,归纳概括的能力。在物理探究的过程中,仅有动手做是不够的,动手做后的表达与交流,同样是物理探究活动中不可缺少的重要环节,也是探究的重要目标之一。因此,在教学中应给学生提供充分表达与交流的机会,让学生汇报实验中观察到的现象,归纳总结探究后找到的规律。

学习目标 1、掌握凸透镜成像的规律。 2.能在探究活动中,初步获得提出问题的能力。 3.通过探究活动,体验科学探究的全过程和方法。 4.学习从物理现象中归纳科学规律的方法。

达成评价 1、能在课上独立思考并回答老师的问题 2、能独立完成课后习题

教学重难点 重点:凸透镜成像的规律。 难点:指导学生在实验探究过程中,归纳得出凸透镜成像的规律。

教学准备 教师:光具座、凸透镜、光屏、蜡烛或发光物体、多媒体、课件等 学生:预习学案

(二)教学过程

教学环节 时间安排 师生活动 设计意图

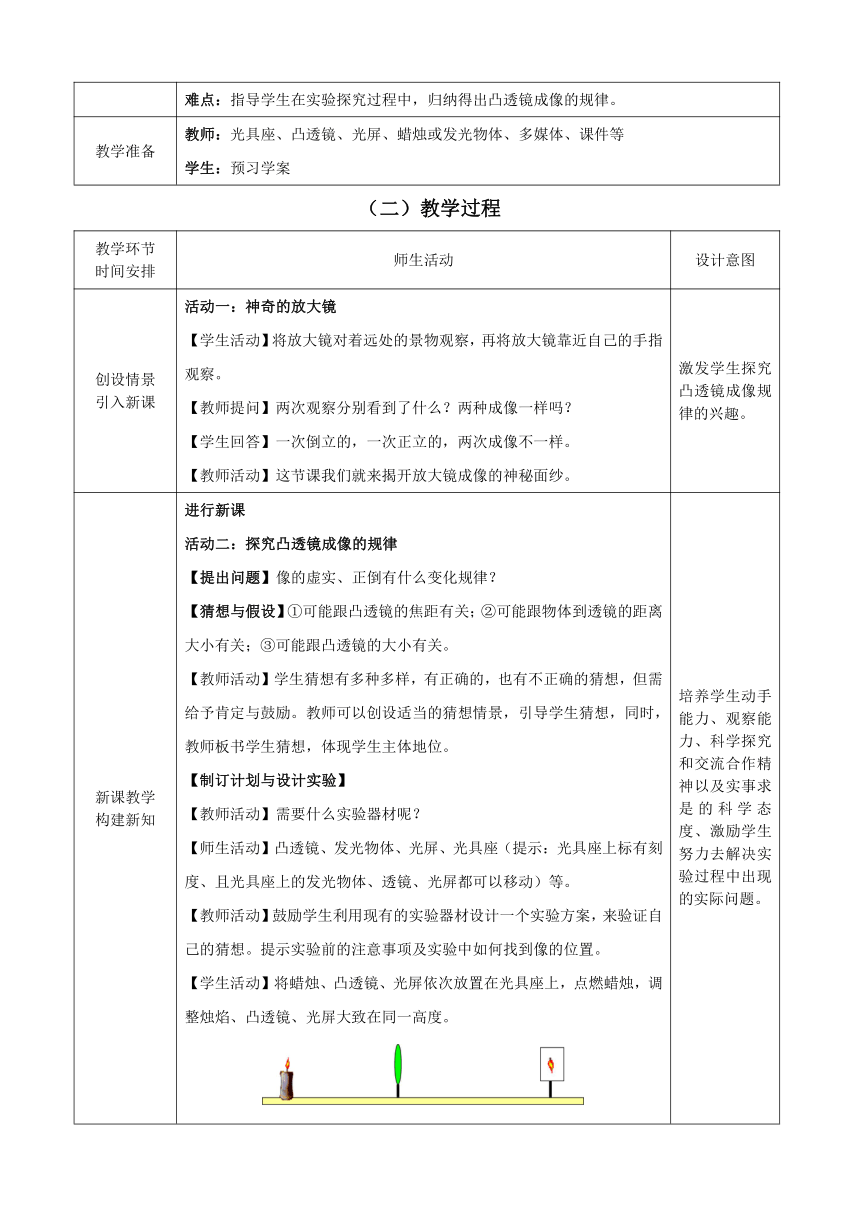

创设情景 引入新课 活动一:神奇的放大镜 【学生活动】将放大镜对着远处的景物观察,再将放大镜靠近自己的手指观察。 【教师提问】两次观察分别看到了什么?两种成像一样吗? 【学生回答】一次倒立的,一次正立的,两次成像不一样。 【教师活动】这节课我们就来揭开放大镜成像的神秘面纱。 激发学生探究凸透镜成像规律的兴趣。

新课教学 构建新知 进行新课 活动二:探究凸透镜成像的规律 【提出问题】像的虚实、正倒有什么变化规律? 【猜想与假设】①可能跟凸透镜的焦距有关;②可能跟物体到透镜的距离大小有关;③可能跟凸透镜的大小有关。 【教师活动】学生猜想有多种多样,有正确的,也有不正确的猜想,但需给予肯定与鼓励。教师可以创设适当的猜想情景,引导学生猜想,同时,教师板书学生猜想,体现学生主体地位。 【制订计划与设计实验】 【教师活动】需要什么实验器材呢? 【师生活动】凸透镜、发光物体、光屏、光具座(提示:光具座上标有刻度、且光具座上的发光物体、透镜、光屏都可以移动)等。 【教师活动】鼓励学生利用现有的实验器材设计一个实验方案,来验证自己的猜想。提示实验前的注意事项及实验中如何找到像的位置。 【学生活动】将蜡烛、凸透镜、光屏依次放置在光具座上,点燃蜡烛,调整烛焰、凸透镜、光屏大致在同一高度。 【教师提问】上下调整凸透镜、光屏的位置,观察光屏上烛焰的像的位置有什么变化?想一想为什么要求烛焰、凸透镜、 光屏大致在同一高度。 【学生活动】讨论并设计实验方案。交流自己的实验方案,同时观察实验记录表格,明确观察对象和应记录的项目。培养学生制订实验计划能力、口头表达能力、勇于发表自己见解的能力。培养学生科学探究能力及交流合作精神。 【进行实验与收集证据】 【师生活动】设计实验表格。 【学生活动】学生分组实验,先固定凸透镜位置不动,然后移动发光物体和光屏,找到最晰的像。观察像的性质,并读出物距和像距,将数据记录在表格中,结合猜想,思考得到什么结论。 【分析和论证,得出结论】 【教师活动】选出学生较标准的数据播放,指导学生根据实验现象和数据讨论实验结果,出示成像规律动画课件后,引导学生连贯起来重做实验,进一步分析归纳出凸透镜成像规律。 【教师引导学生总结】 (1)u>2f,f2f,成倒立、放大的实像,像和物在凸透镜两侧。 (4)u =f,不成像。 (5)u 小结 收获感悟 1、今天我学到了什么知识? 2、我掌握了哪些研究方法? 3、我还存在的疑惑是什么? 通过这些问题让学生回顾本节课内容,对有疑惑的地方及时反馈。

课后作业 书面作业:完成教材课后习题 实践作业:透过水滴看远近物体的成像 及时巩固所学知识 对凸透镜的规律有更深刻的认识

板书设计

教学反思 通过本节课教学反思如下:除了课前备好教材和学生外,还要注重课堂上建立平等、民主、和谐的师生关系,使学生敢于发表自己的思想观点,参与师生讨论;充分信任学生的探究能力放手让学生大胆思考、讨论、质疑、激发学生潜能。不可越俎代庖;形成以激励为主的评价体系,要对学生的答案给予热情的鼓励和积极引导,不求全责备。

第2课时 探究凸透镜成像的规律

(一)教学设计

课题 4.5.2 探究凸透镜成像的规律 课时 1课时

设计者 课型 新授课 设计时间

学习分析 1.课程要求 1.通过实验探究凸透镜成像的基本规律。 2.初步学习根据探究目的制订探究计划和选择实验需要的器材。 3.通过实验培养学生的实验操作能力和对实验现象、数据的初步分析能力。 4.初步培养学生对探究结果进行交流、评估的能力。

2.教材解读 探究凸透镜成像的规律是初中光学部分的重中之重,呈现规律较多,变化相对复杂。也是一个较为完整的探究实验,目的在于让学生通过学习,不仅要了解凸透镜的成像规律,而且要使学生了解科学探究方法,提升学生对证据的分析和论证能力。同时,本节以及本章的知识,都是对第四章光现象的进一步延伸与细化,也对后面《神奇的眼睛》的学习有承上启下的作用。因此在课堂教学,探究过程中,引导学生对凸透镜的成像规律进行猜想,初步设计方案,用实验探究的方法,找到凸透镜成像的规律。

3.学情分析 学习物理学还要逐步培养学生细致观察的习惯,动手操作的能力,归纳概括的能力。在物理探究的过程中,仅有动手做是不够的,动手做后的表达与交流,同样是物理探究活动中不可缺少的重要环节,也是探究的重要目标之一。因此,在教学中应给学生提供充分表达与交流的机会,让学生汇报实验中观察到的现象,归纳总结探究后找到的规律。

学习目标 1、掌握凸透镜成像的规律。 2.能在探究活动中,初步获得提出问题的能力。 3.通过探究活动,体验科学探究的全过程和方法。 4.学习从物理现象中归纳科学规律的方法。

达成评价 1、能在课上独立思考并回答老师的问题 2、能独立完成课后习题

教学重难点 重点:凸透镜成像的规律。 难点:指导学生在实验探究过程中,归纳得出凸透镜成像的规律。

教学准备 教师:光具座、凸透镜、光屏、蜡烛或发光物体、多媒体、课件等 学生:预习学案

(二)教学过程

教学环节 时间安排 师生活动 设计意图

创设情景 引入新课 活动一:神奇的放大镜 【学生活动】将放大镜对着远处的景物观察,再将放大镜靠近自己的手指观察。 【教师提问】两次观察分别看到了什么?两种成像一样吗? 【学生回答】一次倒立的,一次正立的,两次成像不一样。 【教师活动】这节课我们就来揭开放大镜成像的神秘面纱。 激发学生探究凸透镜成像规律的兴趣。

新课教学 构建新知 进行新课 活动二:探究凸透镜成像的规律 【提出问题】像的虚实、正倒有什么变化规律? 【猜想与假设】①可能跟凸透镜的焦距有关;②可能跟物体到透镜的距离大小有关;③可能跟凸透镜的大小有关。 【教师活动】学生猜想有多种多样,有正确的,也有不正确的猜想,但需给予肯定与鼓励。教师可以创设适当的猜想情景,引导学生猜想,同时,教师板书学生猜想,体现学生主体地位。 【制订计划与设计实验】 【教师活动】需要什么实验器材呢? 【师生活动】凸透镜、发光物体、光屏、光具座(提示:光具座上标有刻度、且光具座上的发光物体、透镜、光屏都可以移动)等。 【教师活动】鼓励学生利用现有的实验器材设计一个实验方案,来验证自己的猜想。提示实验前的注意事项及实验中如何找到像的位置。 【学生活动】将蜡烛、凸透镜、光屏依次放置在光具座上,点燃蜡烛,调整烛焰、凸透镜、光屏大致在同一高度。 【教师提问】上下调整凸透镜、光屏的位置,观察光屏上烛焰的像的位置有什么变化?想一想为什么要求烛焰、凸透镜、 光屏大致在同一高度。 【学生活动】讨论并设计实验方案。交流自己的实验方案,同时观察实验记录表格,明确观察对象和应记录的项目。培养学生制订实验计划能力、口头表达能力、勇于发表自己见解的能力。培养学生科学探究能力及交流合作精神。 【进行实验与收集证据】 【师生活动】设计实验表格。 【学生活动】学生分组实验,先固定凸透镜位置不动,然后移动发光物体和光屏,找到最晰的像。观察像的性质,并读出物距和像距,将数据记录在表格中,结合猜想,思考得到什么结论。 【分析和论证,得出结论】 【教师活动】选出学生较标准的数据播放,指导学生根据实验现象和数据讨论实验结果,出示成像规律动画课件后,引导学生连贯起来重做实验,进一步分析归纳出凸透镜成像规律。 【教师引导学生总结】 (1)u>2f,f

课后作业 书面作业:完成教材课后习题 实践作业:透过水滴看远近物体的成像 及时巩固所学知识 对凸透镜的规律有更深刻的认识

板书设计

教学反思 通过本节课教学反思如下:除了课前备好教材和学生外,还要注重课堂上建立平等、民主、和谐的师生关系,使学生敢于发表自己的思想观点,参与师生讨论;充分信任学生的探究能力放手让学生大胆思考、讨论、质疑、激发学生潜能。不可越俎代庖;形成以激励为主的评价体系,要对学生的答案给予热情的鼓励和积极引导,不求全责备。

同课章节目录

- 第一章 打开物理世界的大门

- 第一节 走进神奇

- 第二节 探索之路

- 第三节 站在巨人的肩膀上

- 第二章 运动的世界

- 第一节 动与静

- 第二节 长度与时间的测量

- 第三节 快与慢

- 第四节 科学探究:速度的变化

- 第三章 声的世界

- 第一节 科学探究:声音的产生与传播

- 第二节 声音的特性

- 第三节 超声与次声

- 第四章 多彩的光

- 第一节 光的反射

- 第二节 平面镜成像

- 第三节 光的折射

- 第四节 光的色散

- 第五节 科学探究:凸透镜成像

- 第六节 神奇的眼睛

- 第五章 质量与密度

- 第一节 质量

- 第二节 学习使用天平和量筒

- 第三节 科学探究:物质的密度

- 第四节 密度知识的应用

- 第六章 熟悉而陌生的力

- 第一节 力

- 第二节 怎样描述力

- 第三节 弹力与弹簧测力计

- 第四节 来自地球的力

- 第五节 科学探究:摩擦力

- 第七章 力与运动

- 第一节 科学探究:牛顿第一定律

- 第二节 力的合成

- 第三节 力的平衡

- 第八章 压强

- 第一节 压力的作用效果

- 第二节 科学探究:液体的压强

- 第三节 空气的“力量”

- 第四节 流体压强与流速的关系

- 第九章 浮力

- 第一节 认识浮力

- 第二节 阿基米德原理

- 第三节 物体的浮与沉

- 第十章 机械与人

- 第一节 科学探究:杠杆的平衡条件

- 第二节 滑轮及其应用

- 第三节 做功了吗

- 第四节 做功的快慢

- 第五节 机械效率

- 第六节 合理利用机械能

- 第十一章 小粒子与大宇宙

- 第一节 走进微观

- 第二节 看不见的运动

- 第三节 探索宇宙