小足球—脚内侧运球变向(教学设计)人教版体育三年级下册

文档属性

| 名称 | 小足球—脚内侧运球变向(教学设计)人教版体育三年级下册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 573.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 体育与健康 | ||

| 更新时间 | 2023-09-18 09:57:13 | ||

图片预览

文档简介

《小足球—脚内侧运球变向》教学设计及教案

一、指导思想与理论依据:

本课以健康为第一指导思想,依据《体育与健康新课程标准》理念,以学生的兴趣爱好、年龄等特征为主导,充分发挥教师的主导作用,确立学生的主题地位,并结合学生认知规律和身心特点以及授课班级的实际情况设计教学内容。

教学过程主要采用探究和小比赛、游戏相结合的组织形式,根据学生性别、身高、认知差异,遵照由易到难的教学原则,以讲解示范法、游戏教学法等教学方法为主,音乐情景创设为辅,解决教材重点、难点。通过师生、生生的交流互动,在游戏和情景学练过程中充分发挥学生的主体作用,在激发学生学习兴趣的过程中发现问题,分析问题,解决问题,使学生在的娱乐中、活动中培养集体主义、合作学习、主动学习的精神,实现学生综合能力的全面、和谐发展。

(一)教学内容分析:

本课内容选自科教版水平三 《体育与健康》 教师用书,授课年级为四年级, 小足球是深受学生喜爱的体育项目之一,其特点是竞争性、集体性、游戏性强。通过小足球练习不仅有助于增进学生的生长发育,增强体质,而且有利于身体素质的全面发展,培养勇敢、顽强的意志品质,团结合作的集体主义精神。但小学阶段的孩子单纯崇尚比赛,对自身的基本功重视程度不够,特别是变向技术多种多样,且易中有难,在比赛中的运用随机性强,需要一定的应变能力和想象力,反复、单一的练习不利于培养学生在赛场上的创造力,激发不了学习兴趣。因此,学生学习兴趣和创造思维能力的培养显得尤为重要,必须采用丰富的教学手段加以支撑。

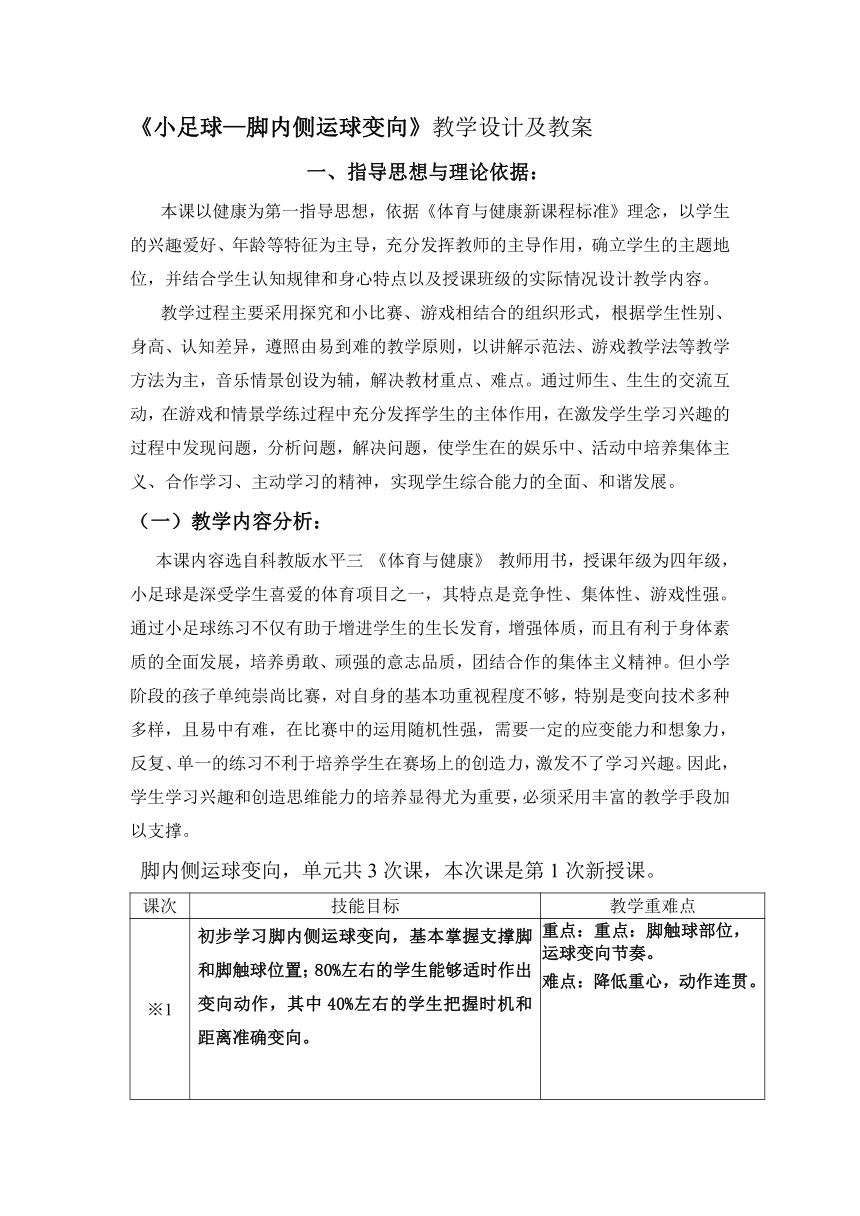

脚内侧运球变向,单元共3次课,本次课是第1次新授课。

课次 技能目标 教学重难点

※1 初步学习脚内侧运球变向,基本掌握支撑脚和脚触球位置;80%左右的学生能够适时作出变向动作,其中40%左右的学生把握时机和距离准确变向。 重点:重点:脚触球部位,运球变向节奏。 难点:降低重心,动作连贯。

2 进一步学习脚内侧运球变向,学生基本掌握触球位置,80%左右的学生人、球同步移动,其中60%以上的动作协调。 重点:重心支撑充分。 难点:动作协调,变向后加速带球。

3 继续学习脚内侧运球变向,改进、巩固技术动作,60%以上的学生动作协调,建立空间意识,并能在比赛中正确运用。 重点:身体协调,动作连贯。 难点:比赛中时机的选择与变向过人后加速摆脱。

(二)学生情况分析:

该授课班级为四年级,学生较为活泼、常规较好,对于新鲜事物有强烈的好奇心。同时,这个时期学生的速度、力量、协调性都有一定基础,所以此内容适合他们初步学习和锻炼。

在以往的教学中,他们对足球运动非常喜爱,并且掌握了一定的基本球感和简单技术,在空间思维和逻辑思维上有初步的形成。对运动技术的学习有较强的愿望,所以教学内容的组织要有较强的逻辑性和创造空间,同时需要有一定的竞争性以提高课堂氛围。根据学生已掌握的技术动作的要点,在学习过程中可能会出现支撑脚位置不准确、脚触球部位与脚型不固定,重心没有下降等问题。

针对上述分析,设计相应对策

在教学中,通过引导练习、从易到难分解练习和限制练习等方法,让学生明确支撑脚与脚触球的位置,通过情景模拟,对于变向时机、距离把握不当的学生反复进行两人人一组的换位练习,同时运用雪糕筒罩球的游戏教学方式,使学生在玩中学,并不断巩固脚内侧运球变向过人的技术动作。

三、本课教学目标与重、难点:

1. 初步学习脚内侧运球变向,基本掌握支撑脚和脚触球位置;80%左右的学生能够适时作出变向动作,其中40%左右的学生把握时机和距离准确变向。

2.通过模仿、对抗、合作等练习,发展学生的速度、力量、灵敏等身体素质和上下肢协调性。

3.学生能积极主动参与并体验小足球运动的乐趣,养成团结协作、相互配合、克服困难的意志品质,树立安全练习的习惯。

重点:重点:脚触球部位,运球变向节奏。

难点:降低重心,动作连贯。

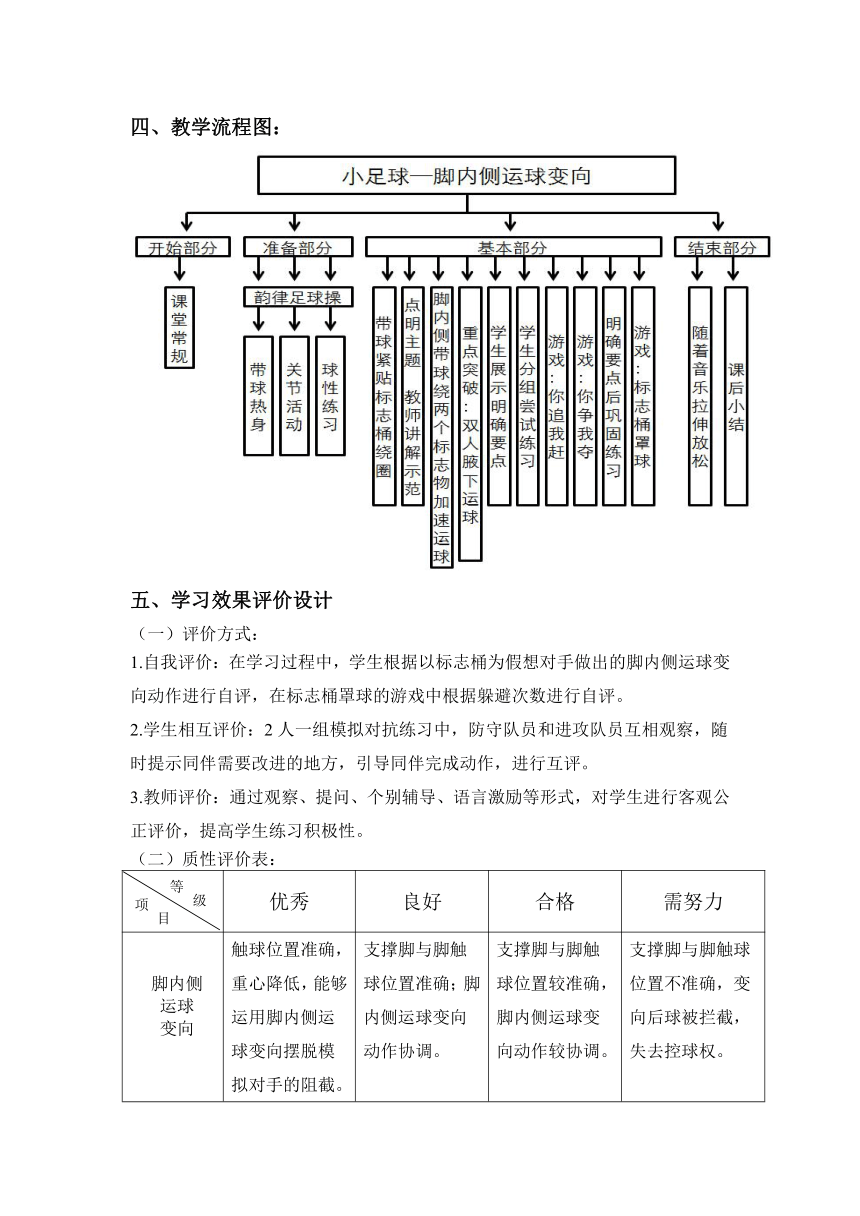

四、教学流程图:

五、学习效果评价设计

(一)评价方式:

1.自我评价:在学习过程中,学生根据以标志桶为假想对手做出的脚内侧运球变向动作进行自评,在标志桶罩球的游戏中根据躲避次数进行自评。

2.学生相互评价:2人一组模拟对抗练习中,防守队员和进攻队员互相观察,随时提示同伴需要改进的地方,引导同伴完成动作,进行互评。

3.教师评价:通过观察、提问、个别辅导、语言激励等形式,对学生进行客观公正评价,提高学生练习积极性。

(二)质性评价表:

优秀 良好 合格 需努力

脚内侧 运球 变向 触球位置准确,重心降低,能够运用脚内侧运球变向摆脱模拟对手的阻截。 支撑脚与脚触球位置准确;脚内侧运球变向动作协调。 支撑脚与脚触球位置较准确,脚内侧运球变向动作较协调。 支撑脚与脚触球位置不准确,变向后球被拦截,失去控球权。

六、教学特色

本课特色:

(一)利用激情澎湃的足球音乐进行韵律热身,使学生活动关节、熟悉球性、锻炼协调性的同时能更快融入课堂氛围当中,充分调动学生学习兴趣和积极性。

(二)从学生的身心特点及认知、技能发展规律来设定练习条件,从而指导学生由浅入深、由易到难、循序渐进的学习,采用引导、鼓励、评价、游戏比赛等手段,激发学生主动参与的热情。

(三)标志桶→队员→比赛氛围的渐进练习,可以从容突破教学重点;练习难度逐级提升,既充分利用了教学场地,又很好的巩固了学生的技术动作。采用标志桶罩球的比赛游戏方式,提升学生学练兴趣和比赛体验感。

(四)从开始的热身韵律操到促成学生自由探究的递进阶梯式学习方式,再到难度递增的分组练习,到最后标志桶罩球游戏,整堂课足球和简单的器材在脚下得到充分的利用,真正做到物尽其用,增强了课堂的连贯性、完整性,更具实效。

日期 2020.09.28 年 级 四年级 课 次 3-1 教 师 甘国清

教学 内容 小足球:脚内侧运球变向 2.游戏:雪糕筒罩球

教学 目标 1.初步学习脚内侧运球变向,使学生基本掌握支撑脚和脚触球位置准确,80%左右的学生能够适时做出变向动作,其中60%的学生在变向过程中能够降低重心。 2.通过模仿、自主、合作等练习,发展学生的速度、力量、灵敏等身体素质和上下肢协调性。 3.学生能积极主动参与并体验足球运动的乐趣,养成团结协作、相互配合、克服困难的意志品质,树立安全练习的习惯。

结构 教 学 内 容 时 间 次 数 教师活动 学生活动 教学组织与场地

开 始 部 分 一、课堂常规: 1.体委整队,报告人数。 2.师生问好。 3.以提问方式引导学生探究学习内容。 4.教师安排见习生活动。 1 1.教师引导站队。 2.教师问好。 3.提问并引导学生。 4.安排见习生活动。 1.体委整队并向教师报告人数。 2.学生问好。 3.认真听讲,回答问题. 4.按教师要求活动或观摩。 组织队形:四列横队

准 备 部 分 一、热身活动: 1.音乐(1)脚背正面运球跑动。 2、音乐(2)准备活动: 1.膝、踝、腕、肩关节运动。 3、音乐(3)球性练习: 1.双脚踩球。 2.左右拨球。 3 2 2 1 4 × 8 拍 1/2次 4/5次 1.教师引导学生进行热身活动。 2.教师提示动作要求。 3.教师领做,提示动作要点。 4.评价,表扬。 1.教师示范并提示动作要点。 2.指导学生练习 1.学生根据引导进行运球、关节活动、球性练习。 2.学生认真听。 3.与教师一起练习。 4.认真听讲。 1.学生明确练习方法要求。 2.学生练习。 组织队形:散点 组织队形:散点(面向教师)

基 本 部 分 一、小足球—脚内侧运球变向。 动作方法:两脚脚内侧触球,膝关节稍弯曲,身体重心略微下降并随球左右移动,变向时触球脚提起推拨球的中后部分。 重点:脚触球部位,运球变向节奏。 (触球部位示意) 难点:降低重心,动作连贯。 二、游戏:标志桶罩球。 25 4 7/8次 1/2 次 5/6 次 5/6次 5/6次 3/4次 1/2次 3/4次 2/3次 2/3次 2/3次 1/2次 30 次 1/2次 15 次 1.教师请学生带球紧贴标志桶绕圈。 2.教师请生师范提出问题:用脚的哪个部位触球,明确本课重点。 3.将标志物拆开绕圈,提出要求:紧贴标志物加快带球速度。 4.教师请生展示,引导学思考不同之处。 5.突破重点:学生生示范引出降低重心带球并全体练习。 6.学生找同伴互为助手尝试腋下带球绕圈。 7.课堂巩固游戏:你追我敢。 8.情景模拟游戏:你争我夺。 1.教师调整引导学生调整场地、器材布置。 2.教师讲解游戏规则。 3.教师组织学生进行游戏。 4.交换角色进行游戏。 5.教师巡视指导,公正评分。 6.教师小结。 1.学生尝试并用左右脚轮流带球。 2.学生认真观看,并进行总结,明确触球部位与动作要领。 3.学生用脚内侧运球尝试加速。 4.学生认真观察、思考后积极发言。 5.学生明确降低重心的运球方式后认真体会、练习。 6.学生用球托垫高足球进行练习。 7.学生认真听讲,在规则范围内进行游戏。 8.学生认真听讲,在规则范围内进行游戏。 1.学生认真观察。 2.学生遵守游戏规则。 3. 学生进行游戏。 4.学生进行游戏。 5.学生认真听讲。 组织队形:散点 组织队形:散点 组织队形:分组散点 组织队形: 散点 组织队形:散点

结 束 部 一、放松整理: 拉伸放松(音伴) 二、讲评。 三、宣布下课。 四、收拾器材。 3 1.教师讲解示范。 2.讲评本课情况 。 3.教师宣布下课 。 4.组织收器材。 1.学生听讲、认真练习。 2.学生相互交流。 3.学生下课,道别。 4.学生整理器材。 组织队形:四列横队

预计生理负荷曲线: 练习密度预计: 35%左右 平均心率预计:(130—135)次/分钟 场地器材: 4号足球:42个。 标志桶:42个。 标志碟:42个 播放器:1台。 分队背心:42件。

安全措施: 1. 课前检查场地器材,消除安全隐患。 2. 询问学生身体状况、检查学生服装、不带尖锐物上课。 3.充分做好准备活动,在完成一定练习后,进行拉伸放松。 4. 采用循序渐进、由浅入深、由易到难的教学方法,易于学生接受。

一、指导思想与理论依据:

本课以健康为第一指导思想,依据《体育与健康新课程标准》理念,以学生的兴趣爱好、年龄等特征为主导,充分发挥教师的主导作用,确立学生的主题地位,并结合学生认知规律和身心特点以及授课班级的实际情况设计教学内容。

教学过程主要采用探究和小比赛、游戏相结合的组织形式,根据学生性别、身高、认知差异,遵照由易到难的教学原则,以讲解示范法、游戏教学法等教学方法为主,音乐情景创设为辅,解决教材重点、难点。通过师生、生生的交流互动,在游戏和情景学练过程中充分发挥学生的主体作用,在激发学生学习兴趣的过程中发现问题,分析问题,解决问题,使学生在的娱乐中、活动中培养集体主义、合作学习、主动学习的精神,实现学生综合能力的全面、和谐发展。

(一)教学内容分析:

本课内容选自科教版水平三 《体育与健康》 教师用书,授课年级为四年级, 小足球是深受学生喜爱的体育项目之一,其特点是竞争性、集体性、游戏性强。通过小足球练习不仅有助于增进学生的生长发育,增强体质,而且有利于身体素质的全面发展,培养勇敢、顽强的意志品质,团结合作的集体主义精神。但小学阶段的孩子单纯崇尚比赛,对自身的基本功重视程度不够,特别是变向技术多种多样,且易中有难,在比赛中的运用随机性强,需要一定的应变能力和想象力,反复、单一的练习不利于培养学生在赛场上的创造力,激发不了学习兴趣。因此,学生学习兴趣和创造思维能力的培养显得尤为重要,必须采用丰富的教学手段加以支撑。

脚内侧运球变向,单元共3次课,本次课是第1次新授课。

课次 技能目标 教学重难点

※1 初步学习脚内侧运球变向,基本掌握支撑脚和脚触球位置;80%左右的学生能够适时作出变向动作,其中40%左右的学生把握时机和距离准确变向。 重点:重点:脚触球部位,运球变向节奏。 难点:降低重心,动作连贯。

2 进一步学习脚内侧运球变向,学生基本掌握触球位置,80%左右的学生人、球同步移动,其中60%以上的动作协调。 重点:重心支撑充分。 难点:动作协调,变向后加速带球。

3 继续学习脚内侧运球变向,改进、巩固技术动作,60%以上的学生动作协调,建立空间意识,并能在比赛中正确运用。 重点:身体协调,动作连贯。 难点:比赛中时机的选择与变向过人后加速摆脱。

(二)学生情况分析:

该授课班级为四年级,学生较为活泼、常规较好,对于新鲜事物有强烈的好奇心。同时,这个时期学生的速度、力量、协调性都有一定基础,所以此内容适合他们初步学习和锻炼。

在以往的教学中,他们对足球运动非常喜爱,并且掌握了一定的基本球感和简单技术,在空间思维和逻辑思维上有初步的形成。对运动技术的学习有较强的愿望,所以教学内容的组织要有较强的逻辑性和创造空间,同时需要有一定的竞争性以提高课堂氛围。根据学生已掌握的技术动作的要点,在学习过程中可能会出现支撑脚位置不准确、脚触球部位与脚型不固定,重心没有下降等问题。

针对上述分析,设计相应对策

在教学中,通过引导练习、从易到难分解练习和限制练习等方法,让学生明确支撑脚与脚触球的位置,通过情景模拟,对于变向时机、距离把握不当的学生反复进行两人人一组的换位练习,同时运用雪糕筒罩球的游戏教学方式,使学生在玩中学,并不断巩固脚内侧运球变向过人的技术动作。

三、本课教学目标与重、难点:

1. 初步学习脚内侧运球变向,基本掌握支撑脚和脚触球位置;80%左右的学生能够适时作出变向动作,其中40%左右的学生把握时机和距离准确变向。

2.通过模仿、对抗、合作等练习,发展学生的速度、力量、灵敏等身体素质和上下肢协调性。

3.学生能积极主动参与并体验小足球运动的乐趣,养成团结协作、相互配合、克服困难的意志品质,树立安全练习的习惯。

重点:重点:脚触球部位,运球变向节奏。

难点:降低重心,动作连贯。

四、教学流程图:

五、学习效果评价设计

(一)评价方式:

1.自我评价:在学习过程中,学生根据以标志桶为假想对手做出的脚内侧运球变向动作进行自评,在标志桶罩球的游戏中根据躲避次数进行自评。

2.学生相互评价:2人一组模拟对抗练习中,防守队员和进攻队员互相观察,随时提示同伴需要改进的地方,引导同伴完成动作,进行互评。

3.教师评价:通过观察、提问、个别辅导、语言激励等形式,对学生进行客观公正评价,提高学生练习积极性。

(二)质性评价表:

优秀 良好 合格 需努力

脚内侧 运球 变向 触球位置准确,重心降低,能够运用脚内侧运球变向摆脱模拟对手的阻截。 支撑脚与脚触球位置准确;脚内侧运球变向动作协调。 支撑脚与脚触球位置较准确,脚内侧运球变向动作较协调。 支撑脚与脚触球位置不准确,变向后球被拦截,失去控球权。

六、教学特色

本课特色:

(一)利用激情澎湃的足球音乐进行韵律热身,使学生活动关节、熟悉球性、锻炼协调性的同时能更快融入课堂氛围当中,充分调动学生学习兴趣和积极性。

(二)从学生的身心特点及认知、技能发展规律来设定练习条件,从而指导学生由浅入深、由易到难、循序渐进的学习,采用引导、鼓励、评价、游戏比赛等手段,激发学生主动参与的热情。

(三)标志桶→队员→比赛氛围的渐进练习,可以从容突破教学重点;练习难度逐级提升,既充分利用了教学场地,又很好的巩固了学生的技术动作。采用标志桶罩球的比赛游戏方式,提升学生学练兴趣和比赛体验感。

(四)从开始的热身韵律操到促成学生自由探究的递进阶梯式学习方式,再到难度递增的分组练习,到最后标志桶罩球游戏,整堂课足球和简单的器材在脚下得到充分的利用,真正做到物尽其用,增强了课堂的连贯性、完整性,更具实效。

日期 2020.09.28 年 级 四年级 课 次 3-1 教 师 甘国清

教学 内容 小足球:脚内侧运球变向 2.游戏:雪糕筒罩球

教学 目标 1.初步学习脚内侧运球变向,使学生基本掌握支撑脚和脚触球位置准确,80%左右的学生能够适时做出变向动作,其中60%的学生在变向过程中能够降低重心。 2.通过模仿、自主、合作等练习,发展学生的速度、力量、灵敏等身体素质和上下肢协调性。 3.学生能积极主动参与并体验足球运动的乐趣,养成团结协作、相互配合、克服困难的意志品质,树立安全练习的习惯。

结构 教 学 内 容 时 间 次 数 教师活动 学生活动 教学组织与场地

开 始 部 分 一、课堂常规: 1.体委整队,报告人数。 2.师生问好。 3.以提问方式引导学生探究学习内容。 4.教师安排见习生活动。 1 1.教师引导站队。 2.教师问好。 3.提问并引导学生。 4.安排见习生活动。 1.体委整队并向教师报告人数。 2.学生问好。 3.认真听讲,回答问题. 4.按教师要求活动或观摩。 组织队形:四列横队

准 备 部 分 一、热身活动: 1.音乐(1)脚背正面运球跑动。 2、音乐(2)准备活动: 1.膝、踝、腕、肩关节运动。 3、音乐(3)球性练习: 1.双脚踩球。 2.左右拨球。 3 2 2 1 4 × 8 拍 1/2次 4/5次 1.教师引导学生进行热身活动。 2.教师提示动作要求。 3.教师领做,提示动作要点。 4.评价,表扬。 1.教师示范并提示动作要点。 2.指导学生练习 1.学生根据引导进行运球、关节活动、球性练习。 2.学生认真听。 3.与教师一起练习。 4.认真听讲。 1.学生明确练习方法要求。 2.学生练习。 组织队形:散点 组织队形:散点(面向教师)

基 本 部 分 一、小足球—脚内侧运球变向。 动作方法:两脚脚内侧触球,膝关节稍弯曲,身体重心略微下降并随球左右移动,变向时触球脚提起推拨球的中后部分。 重点:脚触球部位,运球变向节奏。 (触球部位示意) 难点:降低重心,动作连贯。 二、游戏:标志桶罩球。 25 4 7/8次 1/2 次 5/6 次 5/6次 5/6次 3/4次 1/2次 3/4次 2/3次 2/3次 2/3次 1/2次 30 次 1/2次 15 次 1.教师请学生带球紧贴标志桶绕圈。 2.教师请生师范提出问题:用脚的哪个部位触球,明确本课重点。 3.将标志物拆开绕圈,提出要求:紧贴标志物加快带球速度。 4.教师请生展示,引导学思考不同之处。 5.突破重点:学生生示范引出降低重心带球并全体练习。 6.学生找同伴互为助手尝试腋下带球绕圈。 7.课堂巩固游戏:你追我敢。 8.情景模拟游戏:你争我夺。 1.教师调整引导学生调整场地、器材布置。 2.教师讲解游戏规则。 3.教师组织学生进行游戏。 4.交换角色进行游戏。 5.教师巡视指导,公正评分。 6.教师小结。 1.学生尝试并用左右脚轮流带球。 2.学生认真观看,并进行总结,明确触球部位与动作要领。 3.学生用脚内侧运球尝试加速。 4.学生认真观察、思考后积极发言。 5.学生明确降低重心的运球方式后认真体会、练习。 6.学生用球托垫高足球进行练习。 7.学生认真听讲,在规则范围内进行游戏。 8.学生认真听讲,在规则范围内进行游戏。 1.学生认真观察。 2.学生遵守游戏规则。 3. 学生进行游戏。 4.学生进行游戏。 5.学生认真听讲。 组织队形:散点 组织队形:散点 组织队形:分组散点 组织队形: 散点 组织队形:散点

结 束 部 一、放松整理: 拉伸放松(音伴) 二、讲评。 三、宣布下课。 四、收拾器材。 3 1.教师讲解示范。 2.讲评本课情况 。 3.教师宣布下课 。 4.组织收器材。 1.学生听讲、认真练习。 2.学生相互交流。 3.学生下课,道别。 4.学生整理器材。 组织队形:四列横队

预计生理负荷曲线: 练习密度预计: 35%左右 平均心率预计:(130—135)次/分钟 场地器材: 4号足球:42个。 标志桶:42个。 标志碟:42个 播放器:1台。 分队背心:42件。

安全措施: 1. 课前检查场地器材,消除安全隐患。 2. 询问学生身体状况、检查学生服装、不带尖锐物上课。 3.充分做好准备活动,在完成一定练习后,进行拉伸放松。 4. 采用循序渐进、由浅入深、由易到难的教学方法,易于学生接受。

同课章节目录

- 第一章 课程目标

- 第二章 教学内容及课时分配示例

- 第三章 教学目标与教学内容和实施建议

- 第一节 安全运动促健康

- 第二节 运动前后的饮食卫生

- 第三节 营养不良与肥胖

- 第四节 《国家学生体质健康标准》的意义和要求

- 第五节 用眼卫生

- 第六节 呼吸道传染病的预防

- 第四章 基本身体活动

- 第一节 跑

- 第二节 跳跃

- 第三节 投掷

- 第五章 体操类活动

- 第一节 队列与队形

- 第二节 基本体操

- 第三节 技巧

- 第四节 器械体操

- 第五节 韵律活动和舞蹈

- 第六章 球类活动

- 第一节 小篮球

- 第二节 小足球

- 第三节 乒乓球

- 第七章 武术

- 第八章 民族民间体育活动

- 第九章 游泳

- 第十章 三、四年级体育与健康学习评价及建议

- 第十一章 水平二体育与健康教学工作计划的制订与示例

- 第十二章 体育与健康教学经验交流