1.4《升华和凝华》(教案)-2023-2024学年北师大版八年级物理上册

文档属性

| 名称 | 1.4《升华和凝华》(教案)-2023-2024学年北师大版八年级物理上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2023-09-18 12:43:53 | ||

图片预览

文档简介

4 升华和凝华

教案

班级: 课时: 课型:

一、学情分析

升华和凝华现象这两种物态变化,小学科学课中没有提及,对于涉及这两种物态变化现象,学生在日常生活中基本上是视而不见的,他们总认为固态和气态之间的变化必须经过液态阶段。因此教学中应注意学生的认知基础,以切实帮助学生澄清模糊的认识。

升华和凝华现象过程往往较为缓慢,而且气体在一般情况下是看不到的,所以这些过程难以被直接观察到。我们往往是根据观察到的结果间接分析这一过程的。因而本节重点要通过分析升华和凝华现象的利用,对学生进行分析、推理、判断的训练。

二、教学目标

1. 知道升华和凝华的概念,能在物态变化中识别升华和凝华现象;

2.通过对生活中升华和凝华现象的观察和分析,知道升华要吸热,凝华要放热。

三、重点难点

【教学重点】

升华和凝华的概念和条件。

【教学难点】

会分析升华和凝华现象。

四、教学过程

【教具准备】酒精灯、石棉网、铁架台、水、烧杯、木塞、试管、碘颗粒等。

第一板块 【创设情境 导入新课】

诗句中“忽如一夜春风来,千树万树梨花开” 中的“梨花”实际是什么?

它是由哪种物态变化形成的?

温故而知新:前面已经学过四种物态变化,那么固态和气态之间是否可以直接转化呢?

第二板块 【合作交流 探索新知】

升华

观察与思考:长时间放在衣箱中的樟脑丸为什么会逐渐变小?(樟脑丸变成气体)

冬天晾在室外冰冻的衣服,没有熔化,是怎么变干的?(冰变成水蒸气)

雪地里的雪人为什么会逐渐变小?(雪变成水蒸气)

教师总结:

物质由固态直接变为气态的过程,称为升华。

其中物体的初状态是“固态”,末状态是“气态”“直接”表示不经过液态。(注意叙述时不可漏掉“直接”二字)

凝华

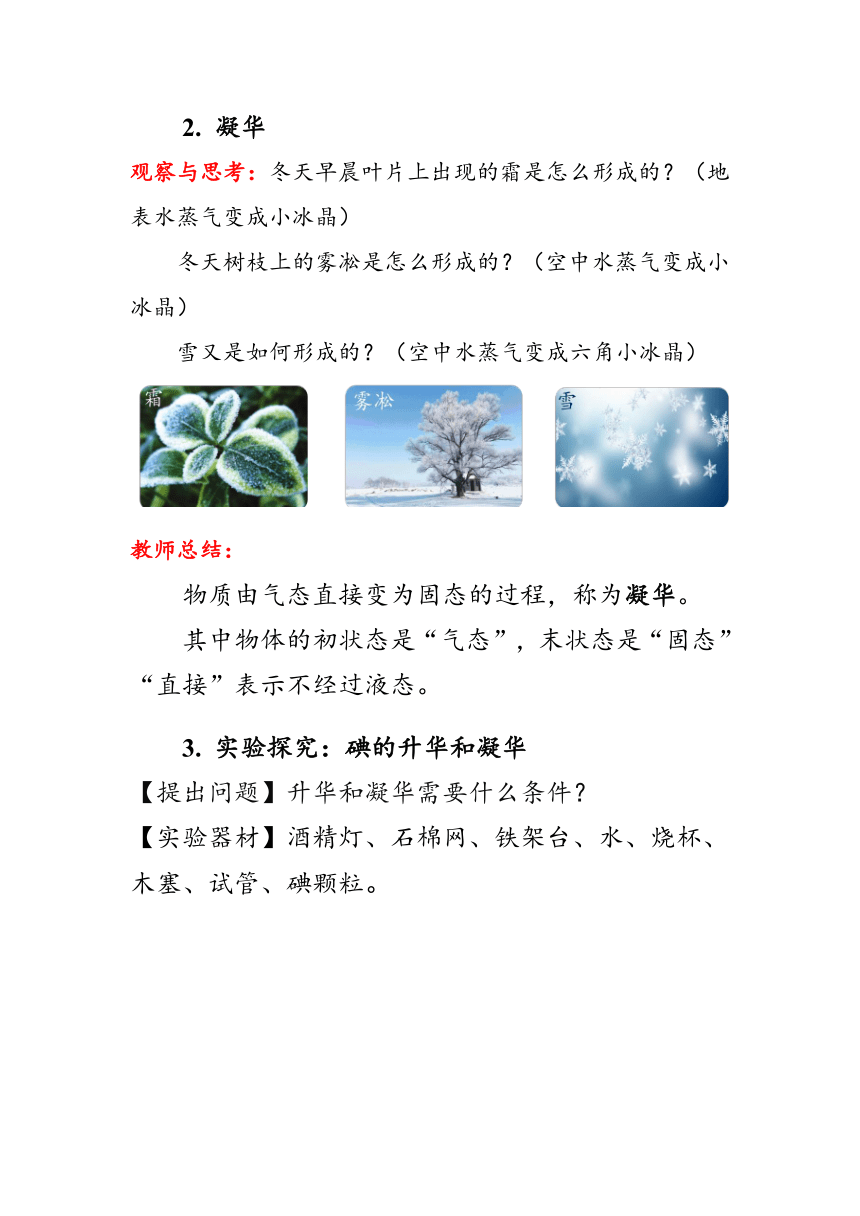

观察与思考:冬天早晨叶片上出现的霜是怎么形成的?(地表水蒸气变成小冰晶)

冬天树枝上的雾凇是怎么形成的?(空中水蒸气变成小冰晶)

雪又是如何形成的?(空中水蒸气变成六角小冰晶)

教师总结:

物质由气态直接变为固态的过程,称为凝华。

其中物体的初状态是“气态”,末状态是“固态”“直接”表示不经过液态。

实验探究:碘的升华和凝华

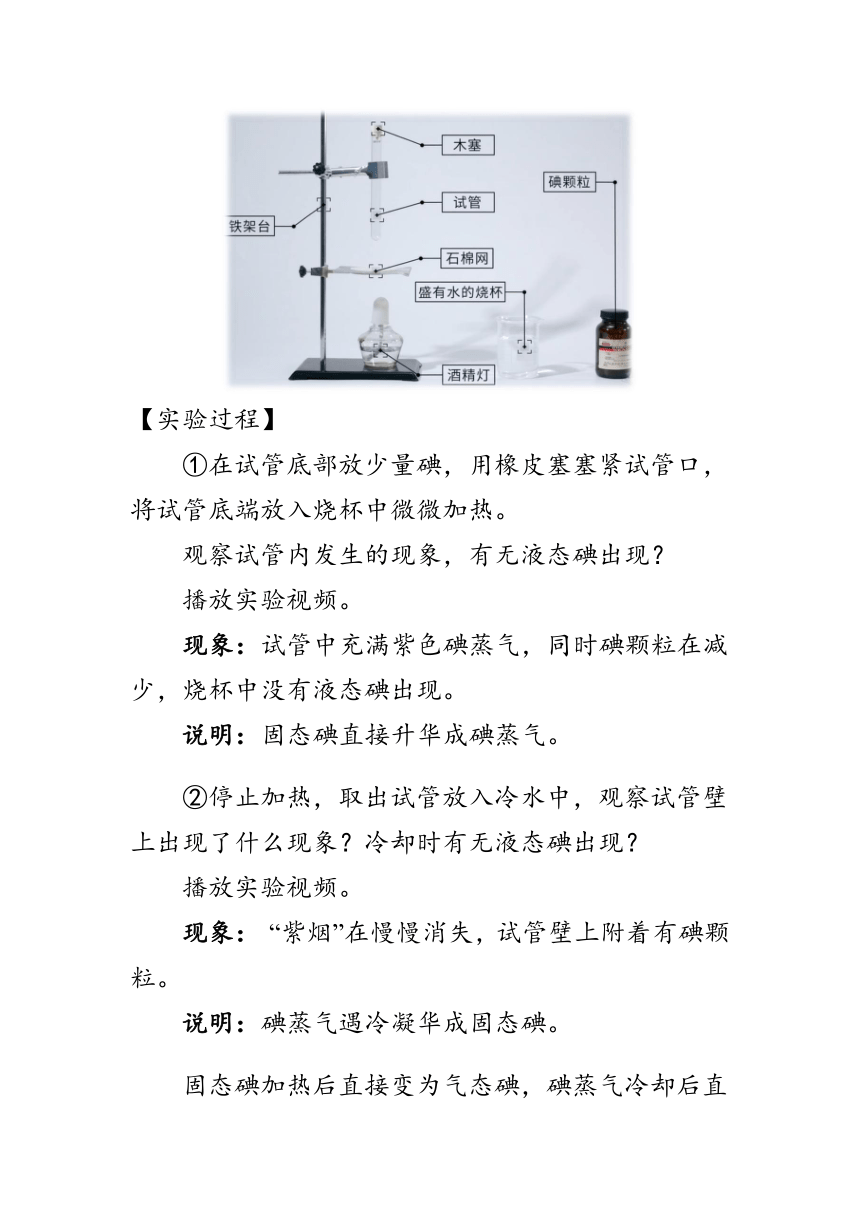

【提出问题】升华和凝华需要什么条件?

【实验器材】酒精灯、石棉网、铁架台、水、烧杯、木塞、试管、碘颗粒。

【实验过程】

①在试管底部放少量碘,用橡皮塞塞紧试管口,将试管底端放入烧杯中微微加热。

观察试管内发生的现象,有无液态碘出现?

播放实验视频。

现象:试管中充满紫色碘蒸气,同时碘颗粒在减少,烧杯中没有液态碘出现。

说明:固态碘直接升华成碘蒸气。

②停止加热,取出试管放入冷水中,观察试管壁上出现了什么现象?冷却时有无液态碘出现?

播放实验视频。

现象: “紫烟”在慢慢消失,试管壁上附着有碘颗粒。

说明:碘蒸气遇冷凝华成固态碘。

固态碘加热后直接变为气态碘,碘蒸气冷却后直接变为固态碘,由此可以进一步得出结论: 升华吸热和凝华放热 。

升华和凝华现象分析

窗户上的冰花是如何形成的?冰花出现在玻璃窗的内侧还是外侧?为什么

室内空气中的水蒸汽遇到冷的玻璃,直接凝华成冰晶(冰花)。所以冰花是出现在玻璃窗的内侧。

用久的白炽灯为什么会变黑?

灯泡发光时钨丝吸收热量直接升华成钨蒸汽从而变细;灯泡不用时升华的钨蒸汽放出热量凝华成钨颗粒,附着在灯泡内壁上导致变黑。整个过程是先升华后凝华。

舞台“白雾”是怎么形成的?

干冰粉喷洒到舞台上,由于干冰的升华吸热使周围空气迅速降温,使空气中的水蒸气遇冷液化成小水珠,从而形成“白雾”。

人工降雨的原理?

在云层合适的情况下,用飞机或火箭弹向云中播撒干冰等物质。

干冰升华吸热,促使云中的水蒸气遇冷凝华变成小冰粒,这些冰粒在下落过程中液化成水滴,水滴降落就成了雨。

六种物态变化

第三板块 【随堂练习 巩固基础】

例1.下列物态变化现象中,需要放热的是( A )。

A.雾凇的形成 B.冰雪消融

C.把沾水的手烘干 D.维持沸腾的水

例2.中秋节小明买了盒“雪月饼”,为了保持低温,工作人员在月饼包装盒内装入了一定量的“干冰”。回到家中,打开包装盒,发现周围空气出现了“白雾”,这是因为干冰在 升华 过程中 吸收 热量,使空气中的水蒸气 液化 成了小雨滴。(两空均填物态变化名称)

例3.2020年的春节也刚好赶在了有史以来最大的一次疫情,可恶的新型冠状病毒并不会在这么冷的天气下被冻死,这几天,小明在朋友圈中发现我国有些地方早晨满地是霜,有些地方也下起了大雪,有些地区有时会出现雾天,东莞又像以往出现了“回南天”。下列有关这些现象的判断正确的是( A )。

A.凝重的“霜”的形成是放热过程,是凝华现象B.飘渺的“雾”的形成是吸热过程,是升华现象C.洁白的“雪”的形是成是吸热过程,是凝华现象D.“回南天”到处形成的水珠是放热过程,是汽化现象

例4.小枫在老师的指导下,做了一个有趣的实验:在插有小树枝的封闭烧瓶中,放入一些卫生球碾碎后的粉末,然后在酒精灯火焰上微微加热烧瓶,停止加热后,烧瓶内树枝上会出现洁白、玲珑的人造“雪景”,对于这一现象,下列说法正确的是( B )。

A.“雪景”是先熔化、后凝固形成的

B.“雪景”是先升华、后凝华形成的

C.“雪景”是先升华、后凝固形成的

D.“雪景”形成过程只吸热,不放热

例5.在观察碘升华的实验中,小刚同学将碘锤浸入开水加热,小明直接将碘锤放在酒精灯火焰上加热,碘锤中都会出现碘蒸气。已知碘的熔点是114 ℃、沸点是184 ℃;水的沸点是100 ℃,酒精灯火焰温度约为400 ℃。下列说法正确的是( D )。

A.碘升华是物质从液态变为气态

B.甲图中固态碘可能先变为液态,再由液态碘变为气态碘

C.选用甲图加热方式,主要目的是为了使得碘锤受热均匀

D.做碘升华实验,选用图甲装置更加合理

第四板块 【明辨易错 精准理解】

1.夏天,人们看到冰棒周围有“白气”,冰棒纸外面有 “白霜”,这是由于( D )。

A.白气和白霜都是水蒸气凝华而成的

B.白气和白霜都是水蒸气凝固而成的

C.白气是水蒸气凝固而成,白霜是水蒸气凝华而成的

D.白气是水蒸气液化而成,白霜是水蒸气凝华而成的

【解析】①冰棒的周围冒“白气”,“白气”是由空气中的水蒸气遇到冷的冰棒液化形成的。

②冰棒包装纸上会沾有“白霜”,是空气中的水蒸气遇冷变成的小冰晶,属于凝华现象。

2.中国文化,源远流长。《诗经 秦风 蒹葭》中有一名句“蒹葭苍苍,白露为霜。”意思是芦苇密密又苍苍,晶莹露水结成霜。从物理的角度理解,以下正确的是( D )。

A.霜是由露水凝固形成的,“白露为霜”从物理的角度说是正确的

B.霜是由露水凝华形成的,“白露为霜”从物理的角度说是正确的

C.霜是由水蒸气凝固形成的,“白露为霜”从物理的角度说是错误的

D.霜是由水蒸气凝华形成的,“白露为霜”从物理的角度说是错误的

第五板块 【当堂检测 及时反馈】

1. 下列物理现象体现出的物态变化,由于凝华形成的是( B )。

A.固体清新剂散发到空中,用来清新空气

B.冬天,大雪纷飞,整个世界银装素裹

C.雨天,汽车玻璃上有一层雾,影响司机视线

D.衣橱中的卫生球,可以避免衣服遭受虫子侵蚀

2.如图所示的物态变化实例中,由于升华形成的是( C )。

3.日常生活中,人们通常用干冰或冰块对食品进行保

鲜,这是利用了( A )。

A.干冰升华吸热 B.干冰熔化吸热

C.冰块汽化吸热 D.冰块升华放热

4.2012年3月,英国科学家研发出“激光橡皮”,专门

用来去除白纸上的黑色碳粉字迹。在激光照射下纸张上的黑色碳粉直接变为高温碳蒸气,同时字迹消失。这一过程属于下列物态变化中的( A )。

A.升华 B.汽化 C.液化 D.熔化

5.金属在高温、低压下比较容易由固态直接变为气态,用此方法可以给照相机、望远镜及其他光学仪器的玻璃镜头进行真空镀膜,即在真空室内将金属或金属化合物加热,使它的蒸气喷到玻璃镜头上去,从而镀上一层极薄的金属膜,这层镀膜可以改善玻璃镜头的光学性能,这层镀膜能镀上去的原因是( C )。

A.金属粘到玻璃镜头上的

B.金属熔化后粘到玻璃镜头上的

C.金属升华后再凝华到玻璃镜头上的

D.金属凝固到玻璃镜头上

6.冻肉出冷库时比进冷库时重,主要是由于( C )。

A.冻肉中的水凝固成冰所致

B.冻肉中的水蒸发成水蒸气所致

C.冷库中的水蒸气凝华成霜所致

D.冷库中的水蒸气液化成水所致

7.滑雪是很多人喜欢的冬季运动,自然界的雪是水蒸气 凝华 而形成的,此过程中水蒸气要 放 热;当自然界降雪不足时,滑雪场需要“人工造雪”:在0 ℃以下 的天气里,造雪机喷射出水雾,这些雾滴遇到冷空气发生 凝固 ,形成“人工雪”。(除第二空外均填物态变化名称)

8.冰火花”是一种新型的液体降温材料,把它喷在人的皮肤上,会迅速凝成9 ℃的固态凝胶,几秒钟后又消失不见了,皮肤上一直没有湿黏的感觉,可以使人感到凉爽。凝胶消失的过程属于 升华 现象(填相应的物理变化名称);这个过程需要的吸放热情况与 冰雪消融 过程是一致的(选填“冰雪消融”或“雾凇的形成”)。

9.现代医学中治疗方法叫“冷冻疗法”,即将部分组织迅速低温冷冻,使其坏死,达到不用“动刀”而治愈的目的,你能解释“冷冻疗法”的原理吗?

答:“冷冻疗法”一般要用容易汽化或升华的物质,

这种物质接触人体需破坏的组织迅速汽化或升华,

从人体组织吸收大量的热,使其坏死脱落。

_

10.如图是小红做“观察碘升华”的实验装置。她的操作是:在烧杯中放少量的碘,烧杯口放一只装有冷水的烧瓶,用酒精灯给烧杯加热。

结合你的探究经历,描述小红观察到的实验现象。

答:烧瓶底部有紫红色的固体碘,用酒精灯对烧杯直接加热过程中,在烧杯中会看到紫红色的碘蒸气。

(2)交流评估时,小明查阅了部分物质的熔点、沸点(见表),他发现碘的熔点是 113.6℃,碘的沸点是 184.25℃,酒精灯的火焰温度约 400℃,他认为小红所做的实验中,碘可能经历了由固态到液态再到气态的变化过程,小红的实验并不能得出碘升华的结论,请你针对小明的质疑,选用上述器材或补充必要的辅助器材设计一个实验,证明碘直接从固态变为气态,写出实验方案并扼要说明。

答:采用的方法是将碘颗粒放在烧瓶中,将烧瓶浸没在正在加热的热水中观察碘状态的变化。烧杯中水的温度最高为100 ℃,碘达不到熔点,不会发生熔化现象,碘一直处于固态,出现的碘蒸气只能是固体碘成的,能更好地说明碘的升华。

第六板块 【拓展延伸 能力提升】

1.有句谚语说“霜前冷,雪后寒”,你能解释这句话的

意思吗?

答:霜前冷:霜是空气中的水蒸气遇冷凝华为固体的冰晶,故霜形成之前温度要很低,故霜前要冷;雪后寒:雪熔化为水时,吸热,导致气温降低,故雪后寒。

2.冬天,地处北部山区的一些居民,为了室内的保温,

常把纸条粘在窗缝处,俗称“溜窗缝”。为了使纸条

不因潮湿而脱落,通常把纸条粘在室外的窗缝处。请你用学过的物态变化知识解释:为什么不把纸条粘在室内的窗缝处?

答:冬季室内温度比室外温度高,当室内空气中的水蒸气遇到较冷的窗玻璃使,就会液化成小水珠,

若把纸条粘在室内窗缝处,纸条很容易受潮脱落。

第七板块 【总结反思 知识内化】

教案

班级: 课时: 课型:

一、学情分析

升华和凝华现象这两种物态变化,小学科学课中没有提及,对于涉及这两种物态变化现象,学生在日常生活中基本上是视而不见的,他们总认为固态和气态之间的变化必须经过液态阶段。因此教学中应注意学生的认知基础,以切实帮助学生澄清模糊的认识。

升华和凝华现象过程往往较为缓慢,而且气体在一般情况下是看不到的,所以这些过程难以被直接观察到。我们往往是根据观察到的结果间接分析这一过程的。因而本节重点要通过分析升华和凝华现象的利用,对学生进行分析、推理、判断的训练。

二、教学目标

1. 知道升华和凝华的概念,能在物态变化中识别升华和凝华现象;

2.通过对生活中升华和凝华现象的观察和分析,知道升华要吸热,凝华要放热。

三、重点难点

【教学重点】

升华和凝华的概念和条件。

【教学难点】

会分析升华和凝华现象。

四、教学过程

【教具准备】酒精灯、石棉网、铁架台、水、烧杯、木塞、试管、碘颗粒等。

第一板块 【创设情境 导入新课】

诗句中“忽如一夜春风来,千树万树梨花开” 中的“梨花”实际是什么?

它是由哪种物态变化形成的?

温故而知新:前面已经学过四种物态变化,那么固态和气态之间是否可以直接转化呢?

第二板块 【合作交流 探索新知】

升华

观察与思考:长时间放在衣箱中的樟脑丸为什么会逐渐变小?(樟脑丸变成气体)

冬天晾在室外冰冻的衣服,没有熔化,是怎么变干的?(冰变成水蒸气)

雪地里的雪人为什么会逐渐变小?(雪变成水蒸气)

教师总结:

物质由固态直接变为气态的过程,称为升华。

其中物体的初状态是“固态”,末状态是“气态”“直接”表示不经过液态。(注意叙述时不可漏掉“直接”二字)

凝华

观察与思考:冬天早晨叶片上出现的霜是怎么形成的?(地表水蒸气变成小冰晶)

冬天树枝上的雾凇是怎么形成的?(空中水蒸气变成小冰晶)

雪又是如何形成的?(空中水蒸气变成六角小冰晶)

教师总结:

物质由气态直接变为固态的过程,称为凝华。

其中物体的初状态是“气态”,末状态是“固态”“直接”表示不经过液态。

实验探究:碘的升华和凝华

【提出问题】升华和凝华需要什么条件?

【实验器材】酒精灯、石棉网、铁架台、水、烧杯、木塞、试管、碘颗粒。

【实验过程】

①在试管底部放少量碘,用橡皮塞塞紧试管口,将试管底端放入烧杯中微微加热。

观察试管内发生的现象,有无液态碘出现?

播放实验视频。

现象:试管中充满紫色碘蒸气,同时碘颗粒在减少,烧杯中没有液态碘出现。

说明:固态碘直接升华成碘蒸气。

②停止加热,取出试管放入冷水中,观察试管壁上出现了什么现象?冷却时有无液态碘出现?

播放实验视频。

现象: “紫烟”在慢慢消失,试管壁上附着有碘颗粒。

说明:碘蒸气遇冷凝华成固态碘。

固态碘加热后直接变为气态碘,碘蒸气冷却后直接变为固态碘,由此可以进一步得出结论: 升华吸热和凝华放热 。

升华和凝华现象分析

窗户上的冰花是如何形成的?冰花出现在玻璃窗的内侧还是外侧?为什么

室内空气中的水蒸汽遇到冷的玻璃,直接凝华成冰晶(冰花)。所以冰花是出现在玻璃窗的内侧。

用久的白炽灯为什么会变黑?

灯泡发光时钨丝吸收热量直接升华成钨蒸汽从而变细;灯泡不用时升华的钨蒸汽放出热量凝华成钨颗粒,附着在灯泡内壁上导致变黑。整个过程是先升华后凝华。

舞台“白雾”是怎么形成的?

干冰粉喷洒到舞台上,由于干冰的升华吸热使周围空气迅速降温,使空气中的水蒸气遇冷液化成小水珠,从而形成“白雾”。

人工降雨的原理?

在云层合适的情况下,用飞机或火箭弹向云中播撒干冰等物质。

干冰升华吸热,促使云中的水蒸气遇冷凝华变成小冰粒,这些冰粒在下落过程中液化成水滴,水滴降落就成了雨。

六种物态变化

第三板块 【随堂练习 巩固基础】

例1.下列物态变化现象中,需要放热的是( A )。

A.雾凇的形成 B.冰雪消融

C.把沾水的手烘干 D.维持沸腾的水

例2.中秋节小明买了盒“雪月饼”,为了保持低温,工作人员在月饼包装盒内装入了一定量的“干冰”。回到家中,打开包装盒,发现周围空气出现了“白雾”,这是因为干冰在 升华 过程中 吸收 热量,使空气中的水蒸气 液化 成了小雨滴。(两空均填物态变化名称)

例3.2020年的春节也刚好赶在了有史以来最大的一次疫情,可恶的新型冠状病毒并不会在这么冷的天气下被冻死,这几天,小明在朋友圈中发现我国有些地方早晨满地是霜,有些地方也下起了大雪,有些地区有时会出现雾天,东莞又像以往出现了“回南天”。下列有关这些现象的判断正确的是( A )。

A.凝重的“霜”的形成是放热过程,是凝华现象B.飘渺的“雾”的形成是吸热过程,是升华现象C.洁白的“雪”的形是成是吸热过程,是凝华现象D.“回南天”到处形成的水珠是放热过程,是汽化现象

例4.小枫在老师的指导下,做了一个有趣的实验:在插有小树枝的封闭烧瓶中,放入一些卫生球碾碎后的粉末,然后在酒精灯火焰上微微加热烧瓶,停止加热后,烧瓶内树枝上会出现洁白、玲珑的人造“雪景”,对于这一现象,下列说法正确的是( B )。

A.“雪景”是先熔化、后凝固形成的

B.“雪景”是先升华、后凝华形成的

C.“雪景”是先升华、后凝固形成的

D.“雪景”形成过程只吸热,不放热

例5.在观察碘升华的实验中,小刚同学将碘锤浸入开水加热,小明直接将碘锤放在酒精灯火焰上加热,碘锤中都会出现碘蒸气。已知碘的熔点是114 ℃、沸点是184 ℃;水的沸点是100 ℃,酒精灯火焰温度约为400 ℃。下列说法正确的是( D )。

A.碘升华是物质从液态变为气态

B.甲图中固态碘可能先变为液态,再由液态碘变为气态碘

C.选用甲图加热方式,主要目的是为了使得碘锤受热均匀

D.做碘升华实验,选用图甲装置更加合理

第四板块 【明辨易错 精准理解】

1.夏天,人们看到冰棒周围有“白气”,冰棒纸外面有 “白霜”,这是由于( D )。

A.白气和白霜都是水蒸气凝华而成的

B.白气和白霜都是水蒸气凝固而成的

C.白气是水蒸气凝固而成,白霜是水蒸气凝华而成的

D.白气是水蒸气液化而成,白霜是水蒸气凝华而成的

【解析】①冰棒的周围冒“白气”,“白气”是由空气中的水蒸气遇到冷的冰棒液化形成的。

②冰棒包装纸上会沾有“白霜”,是空气中的水蒸气遇冷变成的小冰晶,属于凝华现象。

2.中国文化,源远流长。《诗经 秦风 蒹葭》中有一名句“蒹葭苍苍,白露为霜。”意思是芦苇密密又苍苍,晶莹露水结成霜。从物理的角度理解,以下正确的是( D )。

A.霜是由露水凝固形成的,“白露为霜”从物理的角度说是正确的

B.霜是由露水凝华形成的,“白露为霜”从物理的角度说是正确的

C.霜是由水蒸气凝固形成的,“白露为霜”从物理的角度说是错误的

D.霜是由水蒸气凝华形成的,“白露为霜”从物理的角度说是错误的

第五板块 【当堂检测 及时反馈】

1. 下列物理现象体现出的物态变化,由于凝华形成的是( B )。

A.固体清新剂散发到空中,用来清新空气

B.冬天,大雪纷飞,整个世界银装素裹

C.雨天,汽车玻璃上有一层雾,影响司机视线

D.衣橱中的卫生球,可以避免衣服遭受虫子侵蚀

2.如图所示的物态变化实例中,由于升华形成的是( C )。

3.日常生活中,人们通常用干冰或冰块对食品进行保

鲜,这是利用了( A )。

A.干冰升华吸热 B.干冰熔化吸热

C.冰块汽化吸热 D.冰块升华放热

4.2012年3月,英国科学家研发出“激光橡皮”,专门

用来去除白纸上的黑色碳粉字迹。在激光照射下纸张上的黑色碳粉直接变为高温碳蒸气,同时字迹消失。这一过程属于下列物态变化中的( A )。

A.升华 B.汽化 C.液化 D.熔化

5.金属在高温、低压下比较容易由固态直接变为气态,用此方法可以给照相机、望远镜及其他光学仪器的玻璃镜头进行真空镀膜,即在真空室内将金属或金属化合物加热,使它的蒸气喷到玻璃镜头上去,从而镀上一层极薄的金属膜,这层镀膜可以改善玻璃镜头的光学性能,这层镀膜能镀上去的原因是( C )。

A.金属粘到玻璃镜头上的

B.金属熔化后粘到玻璃镜头上的

C.金属升华后再凝华到玻璃镜头上的

D.金属凝固到玻璃镜头上

6.冻肉出冷库时比进冷库时重,主要是由于( C )。

A.冻肉中的水凝固成冰所致

B.冻肉中的水蒸发成水蒸气所致

C.冷库中的水蒸气凝华成霜所致

D.冷库中的水蒸气液化成水所致

7.滑雪是很多人喜欢的冬季运动,自然界的雪是水蒸气 凝华 而形成的,此过程中水蒸气要 放 热;当自然界降雪不足时,滑雪场需要“人工造雪”:在0 ℃以下 的天气里,造雪机喷射出水雾,这些雾滴遇到冷空气发生 凝固 ,形成“人工雪”。(除第二空外均填物态变化名称)

8.冰火花”是一种新型的液体降温材料,把它喷在人的皮肤上,会迅速凝成9 ℃的固态凝胶,几秒钟后又消失不见了,皮肤上一直没有湿黏的感觉,可以使人感到凉爽。凝胶消失的过程属于 升华 现象(填相应的物理变化名称);这个过程需要的吸放热情况与 冰雪消融 过程是一致的(选填“冰雪消融”或“雾凇的形成”)。

9.现代医学中治疗方法叫“冷冻疗法”,即将部分组织迅速低温冷冻,使其坏死,达到不用“动刀”而治愈的目的,你能解释“冷冻疗法”的原理吗?

答:“冷冻疗法”一般要用容易汽化或升华的物质,

这种物质接触人体需破坏的组织迅速汽化或升华,

从人体组织吸收大量的热,使其坏死脱落。

_

10.如图是小红做“观察碘升华”的实验装置。她的操作是:在烧杯中放少量的碘,烧杯口放一只装有冷水的烧瓶,用酒精灯给烧杯加热。

结合你的探究经历,描述小红观察到的实验现象。

答:烧瓶底部有紫红色的固体碘,用酒精灯对烧杯直接加热过程中,在烧杯中会看到紫红色的碘蒸气。

(2)交流评估时,小明查阅了部分物质的熔点、沸点(见表),他发现碘的熔点是 113.6℃,碘的沸点是 184.25℃,酒精灯的火焰温度约 400℃,他认为小红所做的实验中,碘可能经历了由固态到液态再到气态的变化过程,小红的实验并不能得出碘升华的结论,请你针对小明的质疑,选用上述器材或补充必要的辅助器材设计一个实验,证明碘直接从固态变为气态,写出实验方案并扼要说明。

答:采用的方法是将碘颗粒放在烧瓶中,将烧瓶浸没在正在加热的热水中观察碘状态的变化。烧杯中水的温度最高为100 ℃,碘达不到熔点,不会发生熔化现象,碘一直处于固态,出现的碘蒸气只能是固体碘成的,能更好地说明碘的升华。

第六板块 【拓展延伸 能力提升】

1.有句谚语说“霜前冷,雪后寒”,你能解释这句话的

意思吗?

答:霜前冷:霜是空气中的水蒸气遇冷凝华为固体的冰晶,故霜形成之前温度要很低,故霜前要冷;雪后寒:雪熔化为水时,吸热,导致气温降低,故雪后寒。

2.冬天,地处北部山区的一些居民,为了室内的保温,

常把纸条粘在窗缝处,俗称“溜窗缝”。为了使纸条

不因潮湿而脱落,通常把纸条粘在室外的窗缝处。请你用学过的物态变化知识解释:为什么不把纸条粘在室内的窗缝处?

答:冬季室内温度比室外温度高,当室内空气中的水蒸气遇到较冷的窗玻璃使,就会液化成小水珠,

若把纸条粘在室内窗缝处,纸条很容易受潮脱落。

第七板块 【总结反思 知识内化】