1.2《熔化和凝固》第二课时(教案) 北师大版八年级物理上册

文档属性

| 名称 | 1.2《熔化和凝固》第二课时(教案) 北师大版八年级物理上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 4.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2023-09-18 12:47:05 | ||

图片预览

文档简介

2 熔化和凝固

第二课时

教案

班级: 课时: 课型:

一、学情分析

“海波和蜂蜡的熔化”实验是本节的重点。为了降低探究学习的起点,教科书没有在第一章安排探究学习,但本节内容却是按照探究组织教科书内容的。目的是让学生在探究过程中,体验这种方法的基本程序,为第二章做好铺垫。本节课是学生第一次体验实验探究过程,可联系日常生活中的现象提出问题,通过启发学生对实验方案进行讨论;实验后的分析论证也是非常重要的,将实验现象的感性认识上升到理性认识,进而将实验结论升华为物理概念和规律。

二、教学目标

1.能通过对实验数据的分析,掌握晶体和非晶体熔化时的特点;

2.会查熔点表,尝试将生活和自然界中的一些现象与物质的熔点联系起来。

三、重点难点

【教学重点】

晶体和非晶体熔化时的规律。

【教学难点】

通过分析讨论掌握晶体和非晶体熔化和凝固过程的规律。

四、教学过程

【教具准备】无。

第一板块 【创设情境 导入新课】

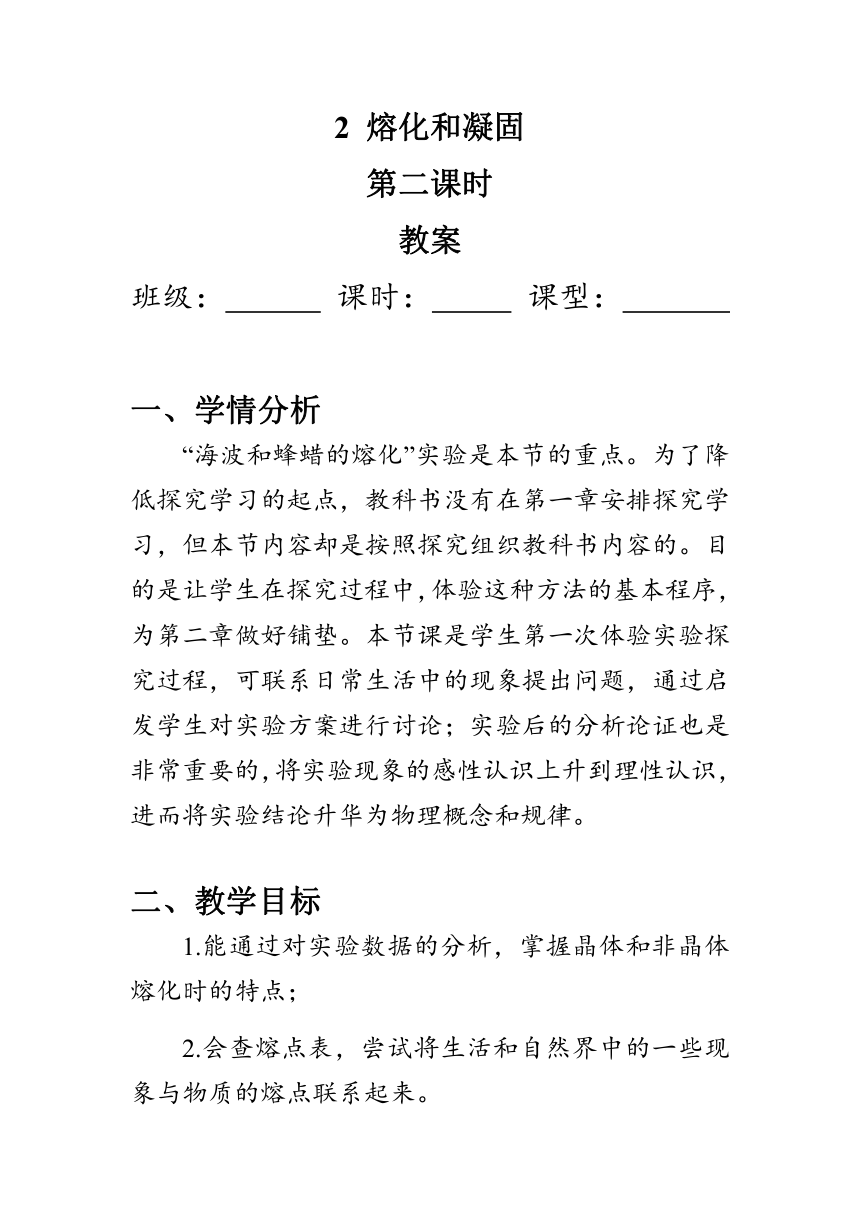

根据实验现象和图像,分析一下加热过程中海波和蜂蜡状态是怎么变化的?以及熔化前、熔化中和熔化后的温度变化特点?

第二板块 【合作交流 探索新知】

分析论证

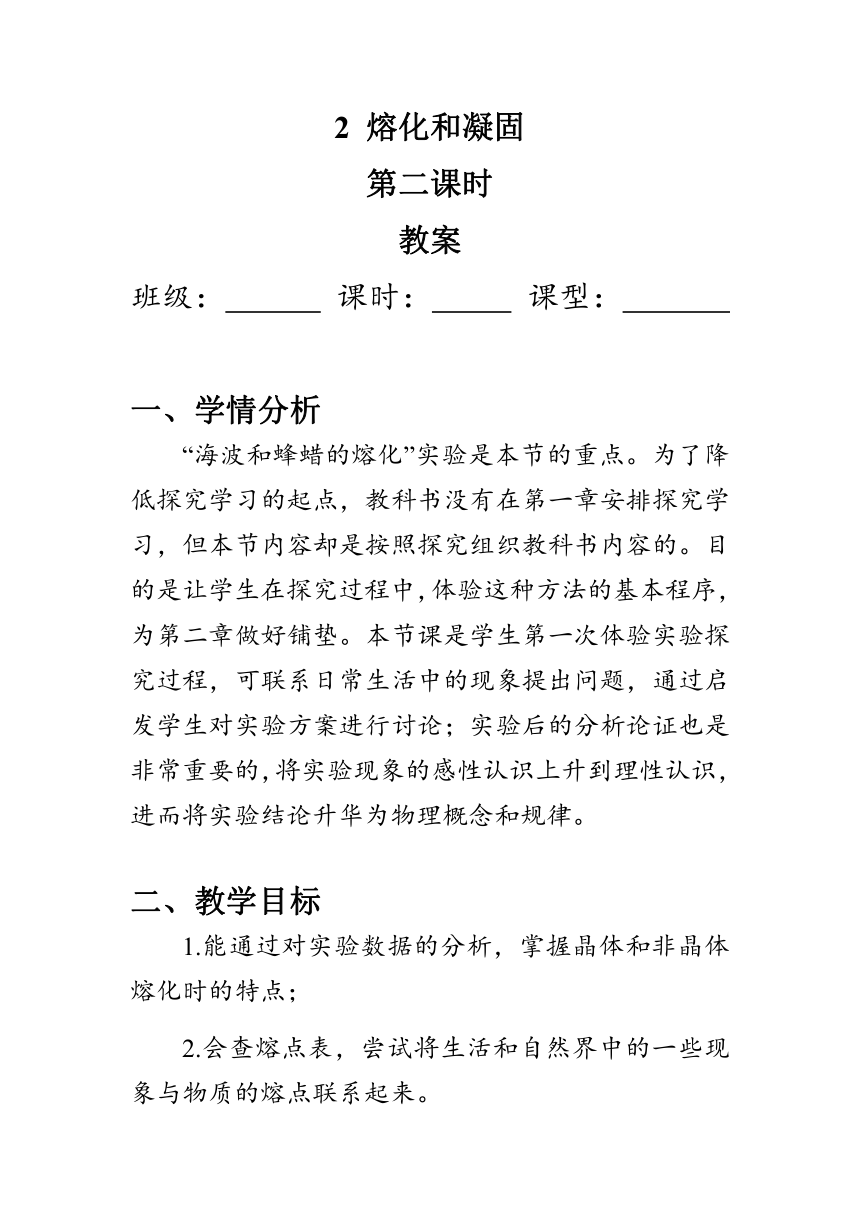

教师引导:对所画的熔化图像进行分析。首先从横、纵坐标开始,弄清两坐标轴各代表什么物理量,图像中的起始点、拐点分别表示的意义,以及每条线段对应的是什么过程。

分析海波熔化的图像,可以得出:

AB段(熔化前):海波处于 固态 , 吸收 热量,温度 升高 。

BC段(熔化时):海波处于固液共存态,吸收热量,温度 不变 。

CD段(熔化后):海波处于 液态 , 吸收 热量,温度 升高 。

B点:表示海波达到熔化温度,但还没开始熔化 ,海波仍处于 固态 ;

C点:表示海波刚好完全 熔化,海波处于 液态 。

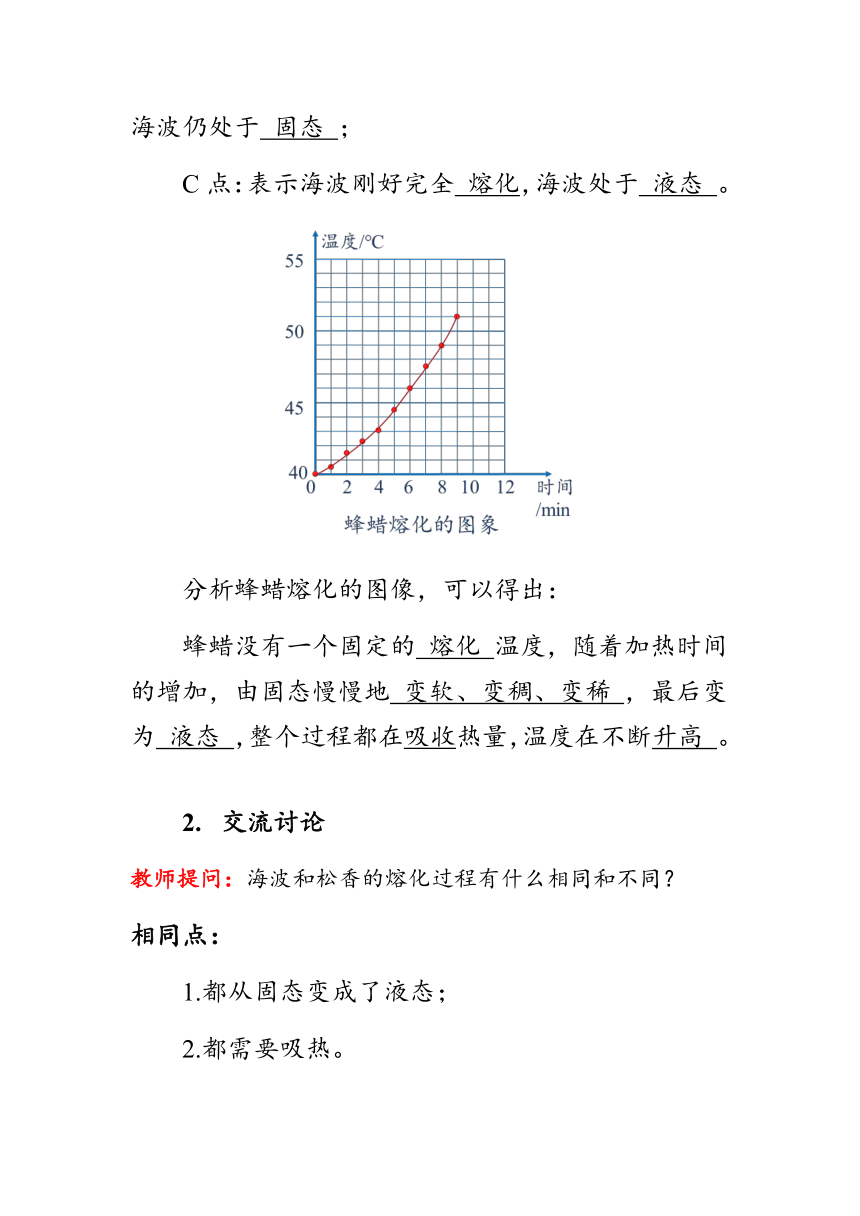

分析蜂蜡熔化的图像,可以得出:

蜂蜡没有一个固定的 熔化 温度,随着加热时间的增加,由固态慢慢地 变软、变稠、变稀 ,最后变为 液态 ,整个过程都在吸收热量,温度在不断升高 。

交流讨论

教师提问:海波和松香的熔化过程有什么相同和不同?

相同点:

1.都从固态变成了液态;

2.都需要吸热。

不同点:

海波熔化时温度保持不变(有固定的熔化温度)。

松香熔化时温度不断上升(没有固定的熔化温度)。

像海波、金属等物质在熔化过程中虽然吸热, 但温度保持不变,这个温度称为它们的熔点。

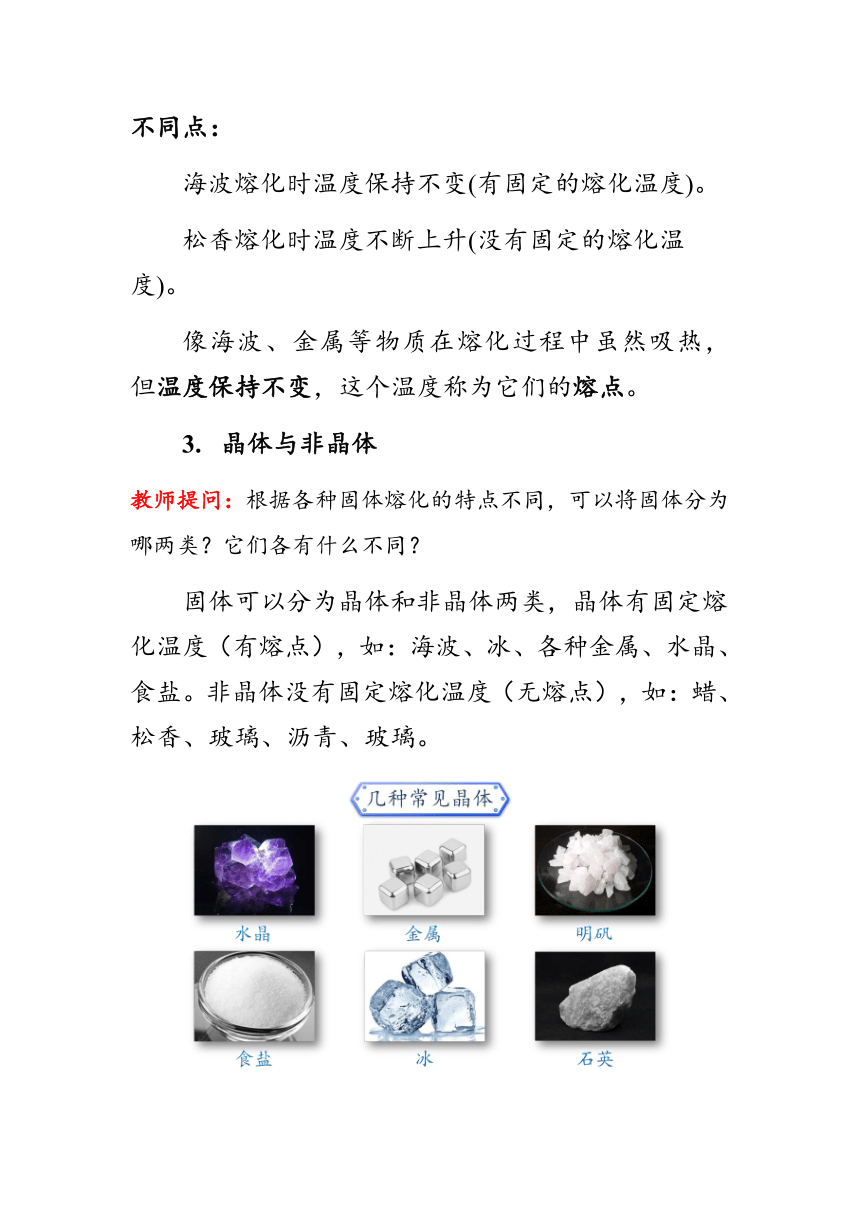

晶体与非晶体

教师提问:根据各种固体熔化的特点不同,可以将固体分为哪两类?它们各有什么不同?

固体可以分为晶体和非晶体两类,晶体有固定熔化温度(有熔点),如:海波、冰、各种金属、水晶、食盐。非晶体没有固定熔化温度(无熔点),如:蜡、松香、玻璃、沥青、玻璃。

教师提问:从晶体熔化图像中,你能猜想出晶体熔化的条件吗?

晶体熔化条件:一是达到熔点;二是继续吸热。

教师提问:从非晶体熔化图像中,你能猜想出非晶体熔化的条件吗?

非晶体熔化条件:吸收热量。

探究液体凝固时的温度变化规律

教师提问:凝固是熔化的逆过程,那么液体在凝固时的温度变化规律是怎样的呢?晶体熔化时的温度和液体凝固形成同种晶体时的温度又有什么关系?

在海波或石蜡完全熔化后,熄灭酒精灯,每隔大约1 min记录一次温度,待海波或石蜡完全凝固后再记录2 3次。

根据实验数据,画出海波和蜂蜡凝固时的温度随时间变化情况。

分析海波凝固的图像,可以得出:

EF段(凝固前):海波处于 液态 , 放出 热量,温度 下降 。

FG段(熔化时):海波处于 固液共存 态, 放出 热量,温度 不变 。

GH段(熔化后):海波处于 固态 , 放出 热量,温度 下降 。

E点:表示海波达到凝固温度,但还没开始凝固 ,海波仍处于 液态 ;

G点:表示海波刚好完全 凝固,海波处于 固态 。

分析蜂蜡凝固的图像,可以得出:

(1)非晶体凝固时 没有 固定的温度;

(2)凝固过程中不断 放 热,温度 降低 。

非晶体凝固的条件:持续放热。

凝固点

晶体凝固时也有固定的温度,这个温度叫凝固点。

晶体凝固的条件:一是达到凝固点;二是持续放热。

教师提问:同种晶体的熔点和凝固点有什么关系?

同一种晶体的熔点和凝固点相同。

晶体与非晶体的比较

教师指导学生查熔点表,并加以解释。

在1.01×105 Pa大气压下一些物质的熔点(凝固点)

℃

教师提问:上面哪种晶体的熔点最低?是多少?

学生回答:固态氢的熔点最低,为-259 ℃。

学生交流讨论:

(1)能否用铝锅作为容器来熔化铜?

因为铜熔化时,温度达到1 083 ℃,远远高于铝的熔点(660 ℃),所以铝锅会变成液态,不能做熔化铜的容器。

(2)在南极考察站能使用水银温度计测量室外的温度吗?(南极最低气温:-94.5 ℃)

因为南极室外气温远低于水银的凝固点,所以会变成固态,不具有流动性,不能测量当地的气温。

熔化吸热的应用和危害

冰块熔化吸热,使周围温度降低,从而防止鱼虾变质。

雪融化时要吸热,使得外界温度下降,容易使人感冒。

凝固放热的应用和危害

水结冰时放热,避免果树被冻坏。

蜡油凝固成蜡块时放热,使得温度升高。

第三板块 【随堂练习 巩固基础】

例1.从图象中获得有效信息,是我们在平时的学习过程中应培养的能力之一。下图是海波的熔化图象,从图象中获得的信息正确的是( B )。

海波在B点是固液共存态

海波在BC段吸收了热量

海波在CD段是气体

海波是非晶体

例2.根据表中所列的几种物质的熔点,下列判断错误的是 ( B )。

A.电灯泡的灯丝用钨制成,不易熔化而断

B.俗话说“真金不怕火炼”,则纯金掉入钢水中不会熔化

C.水银温度计在-40 ℃时已失效,不能使用

D.在-265 ℃时,氢气是固态

例3.如图为某晶体的熔化与凝固过程,从图中获得的信息正确的是( C )。

A.DE段吸热温度升高

B.AB段放热温度降低

C.熔化过程经历了3 min

D.凝固时的温度为220 ℃

例4.某物质的熔点是42 ℃ ,在42 ℃时,该物质( D )。

A.一定是固态 B.一定是液态

C.是固液共存 D.都有可能

【解析】

铅的熔点为328 ℃,所以328 ℃的铅可能是固态(达到熔点尚未熔化),可能是液态(刚刚熔化结束),也可能是固液混合态(熔化过程中),因此三种状态都有可能。

例5.某同学在“探究海波熔化时温度的变化规律”的实验中:

(1)如图乙将装有海波的试管放入水中加热,而不

是用酒精灯直接对试管加热,这样做是为了使试管 均匀受热 ,而且海波的温度上升速度较 慢 (选填“快”或“慢”),便于及时记录各个时刻的温度。这种方法叫 水浴法 。

(2)图甲是海波温度随时间变化的图象,当时间为

10 min时海波处于 固液共存 状态。

海波加热一段时间后,可看到烧杯中有“白气”

冒出,“白气”是 B (填序号)。

A.水蒸汽 B.小水珠

(4) BC 段表示这种物质的熔化过程,在这个过程中要 吸收 热量。

第四板块 【明辨易错 精准理解】

1.如图所示,将装有碎冰的试管插入有冰粒的烧杯中间,然后用酒精灯给烧杯加热,当烧杯中的冰熔化一半时,试管中的冰( A )。

A.没有熔化 B.熔化一半

C.熔化小于一半 D.熔化超过一半

【解析】由于晶体在熔化过程中温度保持不变,故当烧杯中的冰熔化一半时,烧杯内的冰水混合物温度为0 ℃;试管内的冰虽达到熔点0 ℃,与烧杯内混合物温度相同,由于不能吸热,故不会熔化。故A正确。

2.夏天,莉莉从冰箱冷冻室中中取出几个冰块,放入装有常温矿泉水的杯中。过一会儿,她用吸管搅动冰块,发现这几个冰块“粘”到一起了。如图所示,下列说法正确是( C )。

冰块周围的水发生凝华现象,使冰块“粘”到一起B.从放入冰块到冰块完全熔化过程中,杯内水温

始终没有改变

C.低温的冰块从周围的水吸收热量,使周围的水

凝固,所以“粘”在一起

D.冰块使水快速降温,是因为水从冰块吸收热量

第五板块 【当堂检测 及时反馈】

1.下列各组固体中具有一定熔点的一组是( A )。

A.冰、铁、铝 B.蜡、铝、玻璃

C.蜡、玻璃、沥青 D.冰、铁、沥青

冰雕艺术是一种独具魅力的艺术形式,为了防止冰雕熔化。陈列冰雕作品的房间温度要降到足够低,但是每多降温 1 ℃,制冷系统的耗电量就要增加很多。为了既不使冰雕熔化又能节约用电,房间的温度控制的最佳数值是( B )。

A.5 ℃ B.0 ℃ C.﹣5 ℃ D.﹣10 ℃

3.如图是某种物质熔化时温度随时间变化的图象,下列判断不正确的是( D )。

A.该物质熔化过程持续了15 min

B.在第20 min时,该物质处于固液共存状态

C.该物质是晶体,熔点为80 ℃

D.在10~25 min该物质温度不变,没有吸收热量

4.根据中所示几种固体在标准大气压下的熔点(单位:℃)情况,试判断下列说法正确的是( B )。

A.常温下海波是液态的

B.银块掉入金水中会熔化

C.酒精在-117 ℃一定是固态

D.我国北方冬季局部气温可达-50 ℃,测量气温时可选择水银温度计

5.将一杯0 ℃的水和一块0 ℃的冰同时放到同一房间里,结果水没有结冰,冰也没有熔化,则该房间里的温度 ( B )。

A.高于0 ℃ B.等于0 ℃

C.低于0 ℃ D.以上情况都有可能

【解析】将一杯0 ℃的水和一块0 ℃的冰同时放到同一房间里,结果水没有结冰,冰也没有熔化,说明水没有放热,冰也没有吸热,所以水、冰以及空气间没有温度差,即空气的温度也为0 ℃,故B符合题意。

6.加热一定质量的冰,其温度与时间关系如图中实线 a所示,若其它条件不变,只增加冰的数量,则温度与时间关系图正确的是( C )。

A.a B.b C.c D.d

【解析】根据题意,其他条件保持不变,仅将冰的质量增加,所以冰的熔点不变。根据图中所示,b和d的熔点都发生了变化,只有c的熔点与a相同。故选C。

7.如图所示为甲、乙两种物质温度 T 随加热时间 t 变化的图象,下列说法正确的是( A )。

A.乙物质在BC段时处于固液共存状态

B.甲物质的熔点为210 ℃

C.甲物质是晶体,乙物质是非晶体

D.乙物质在BC段温度不变,不吸热

8.好神奇呀!将一把金属勺子放进热水中搅动一会儿它竞然在水中熔化了,如图所示。

请你根据表中所给的信息,判断制成勺子的材料是什么?并用所学物理知识解释此现象。

答:制成此勺子的材料是金属镓,由于金属镓的熔点只有29.8 ℃,热水温度高于镓的熔点,且勺子能从热水中继续吸收热量,所以它会在水中熔化成液态。

9.小华为了确定某固体是晶体还是非晶体,他要探究“该固体熔化时,温度与时间的关系”。所用的实验装置如图甲所示。

(1)加热过程中,某时刻温度计中的液面位置如图乙所示,此时温度计的示数是 48 ℃。

(2)实验中,观察到第6 min时固体全部变为液体,记录的实验数据如表。根据表中的数据,在图丙方格纸上画出温度与时间的关系图象。

(3)根据图象得出的探究结论是 固体随时间的增加温度不断升高,但升高的速度越来越慢 。

(4)用水加热该固体目的是 使固体受热均匀 ,该固体是 非晶体 (选填“晶体”或“非晶体”),判断依据是 无熔点 。

第六板块 【拓展延伸 能力提升】

某小组在制作一个医用冷藏盒时,不知道给药品降温用冰好,还是盐水结成的冰好?他们动手测量了盐水的凝固点。

(1)在选择器材时,小明提出不要使用量程为-2 ℃~102 ℃的温度计,要使用量程为-20 ℃~102 ℃的温度计,这样考虑主要是基于什么假设?

盐水的凝固点低于-2 ℃ 。

(2)小明和小红分别通过实验得到了盐水的凝固图象如图所示,则小明所测盐水的凝固点是 -4 ℃。

(3)他们同时发现所测得盐水凝固点并不相同,于是对比了双方实验过程,发现烧杯中装水都是200 mL,小明加了1汤匙的盐,而小红加了3汤匙的盐,由此作出猜想:盐水的凝固点与盐水的浓度有关。接着多次实验得出不同浓度盐水的凝固点,数据记录如下表。分析表格中数据可知,当盐水浓度增大时,其凝固点变化特点是 先降低后升高 。

(4)本题中给药品降温的原理好固体熔化要 吸热 。你认为给冷藏盒中药品降温最好选用 适当浓度盐水结成的冰 (选填“冰”或“适当浓度盐水结成的冰”)。

(5)根据上表数据可知,小红所测盐水的浓度为9 %。

2.某科学兴趣小组的同学发现,在很冷的冬天,用一根两端拴有重物的细金属丝,挂在一块粗大的冰上,一段时间后,出现了如下有趣的现象:细金属丝割穿了冰块,而冰块保持完整。他们对此现象进行了讨论,请你一起完成以下问题:

(1)在此过程中,冰块发生的物态变化主要有 熔化,凝固 。

(2)对此现象的出现,他们提出了以下三种猜想:

猜想1:冰块的厚度越小,冰的熔点越低。

猜想2:金属丝的温度低于冰的熔点。

猜想3:金属丝对冰块的压强越大,冰的熔点越低。

①根据所学知识,他们经过讨论,断定猜想2是错误的。他们判断的依据是: 金属丝的温度与冰的温度相同无法使冰吸热熔化 。

②请设计一个简单实验,验证猜想3是否正确,简述你的实验方案: 保持所挂重物不变,用粗细不同的金属丝挂在同一冰块上,比较金属丝陷进冰块的程度 __。

第七板块 【总结反思 知识内化】

第二课时

教案

班级: 课时: 课型:

一、学情分析

“海波和蜂蜡的熔化”实验是本节的重点。为了降低探究学习的起点,教科书没有在第一章安排探究学习,但本节内容却是按照探究组织教科书内容的。目的是让学生在探究过程中,体验这种方法的基本程序,为第二章做好铺垫。本节课是学生第一次体验实验探究过程,可联系日常生活中的现象提出问题,通过启发学生对实验方案进行讨论;实验后的分析论证也是非常重要的,将实验现象的感性认识上升到理性认识,进而将实验结论升华为物理概念和规律。

二、教学目标

1.能通过对实验数据的分析,掌握晶体和非晶体熔化时的特点;

2.会查熔点表,尝试将生活和自然界中的一些现象与物质的熔点联系起来。

三、重点难点

【教学重点】

晶体和非晶体熔化时的规律。

【教学难点】

通过分析讨论掌握晶体和非晶体熔化和凝固过程的规律。

四、教学过程

【教具准备】无。

第一板块 【创设情境 导入新课】

根据实验现象和图像,分析一下加热过程中海波和蜂蜡状态是怎么变化的?以及熔化前、熔化中和熔化后的温度变化特点?

第二板块 【合作交流 探索新知】

分析论证

教师引导:对所画的熔化图像进行分析。首先从横、纵坐标开始,弄清两坐标轴各代表什么物理量,图像中的起始点、拐点分别表示的意义,以及每条线段对应的是什么过程。

分析海波熔化的图像,可以得出:

AB段(熔化前):海波处于 固态 , 吸收 热量,温度 升高 。

BC段(熔化时):海波处于固液共存态,吸收热量,温度 不变 。

CD段(熔化后):海波处于 液态 , 吸收 热量,温度 升高 。

B点:表示海波达到熔化温度,但还没开始熔化 ,海波仍处于 固态 ;

C点:表示海波刚好完全 熔化,海波处于 液态 。

分析蜂蜡熔化的图像,可以得出:

蜂蜡没有一个固定的 熔化 温度,随着加热时间的增加,由固态慢慢地 变软、变稠、变稀 ,最后变为 液态 ,整个过程都在吸收热量,温度在不断升高 。

交流讨论

教师提问:海波和松香的熔化过程有什么相同和不同?

相同点:

1.都从固态变成了液态;

2.都需要吸热。

不同点:

海波熔化时温度保持不变(有固定的熔化温度)。

松香熔化时温度不断上升(没有固定的熔化温度)。

像海波、金属等物质在熔化过程中虽然吸热, 但温度保持不变,这个温度称为它们的熔点。

晶体与非晶体

教师提问:根据各种固体熔化的特点不同,可以将固体分为哪两类?它们各有什么不同?

固体可以分为晶体和非晶体两类,晶体有固定熔化温度(有熔点),如:海波、冰、各种金属、水晶、食盐。非晶体没有固定熔化温度(无熔点),如:蜡、松香、玻璃、沥青、玻璃。

教师提问:从晶体熔化图像中,你能猜想出晶体熔化的条件吗?

晶体熔化条件:一是达到熔点;二是继续吸热。

教师提问:从非晶体熔化图像中,你能猜想出非晶体熔化的条件吗?

非晶体熔化条件:吸收热量。

探究液体凝固时的温度变化规律

教师提问:凝固是熔化的逆过程,那么液体在凝固时的温度变化规律是怎样的呢?晶体熔化时的温度和液体凝固形成同种晶体时的温度又有什么关系?

在海波或石蜡完全熔化后,熄灭酒精灯,每隔大约1 min记录一次温度,待海波或石蜡完全凝固后再记录2 3次。

根据实验数据,画出海波和蜂蜡凝固时的温度随时间变化情况。

分析海波凝固的图像,可以得出:

EF段(凝固前):海波处于 液态 , 放出 热量,温度 下降 。

FG段(熔化时):海波处于 固液共存 态, 放出 热量,温度 不变 。

GH段(熔化后):海波处于 固态 , 放出 热量,温度 下降 。

E点:表示海波达到凝固温度,但还没开始凝固 ,海波仍处于 液态 ;

G点:表示海波刚好完全 凝固,海波处于 固态 。

分析蜂蜡凝固的图像,可以得出:

(1)非晶体凝固时 没有 固定的温度;

(2)凝固过程中不断 放 热,温度 降低 。

非晶体凝固的条件:持续放热。

凝固点

晶体凝固时也有固定的温度,这个温度叫凝固点。

晶体凝固的条件:一是达到凝固点;二是持续放热。

教师提问:同种晶体的熔点和凝固点有什么关系?

同一种晶体的熔点和凝固点相同。

晶体与非晶体的比较

教师指导学生查熔点表,并加以解释。

在1.01×105 Pa大气压下一些物质的熔点(凝固点)

℃

教师提问:上面哪种晶体的熔点最低?是多少?

学生回答:固态氢的熔点最低,为-259 ℃。

学生交流讨论:

(1)能否用铝锅作为容器来熔化铜?

因为铜熔化时,温度达到1 083 ℃,远远高于铝的熔点(660 ℃),所以铝锅会变成液态,不能做熔化铜的容器。

(2)在南极考察站能使用水银温度计测量室外的温度吗?(南极最低气温:-94.5 ℃)

因为南极室外气温远低于水银的凝固点,所以会变成固态,不具有流动性,不能测量当地的气温。

熔化吸热的应用和危害

冰块熔化吸热,使周围温度降低,从而防止鱼虾变质。

雪融化时要吸热,使得外界温度下降,容易使人感冒。

凝固放热的应用和危害

水结冰时放热,避免果树被冻坏。

蜡油凝固成蜡块时放热,使得温度升高。

第三板块 【随堂练习 巩固基础】

例1.从图象中获得有效信息,是我们在平时的学习过程中应培养的能力之一。下图是海波的熔化图象,从图象中获得的信息正确的是( B )。

海波在B点是固液共存态

海波在BC段吸收了热量

海波在CD段是气体

海波是非晶体

例2.根据表中所列的几种物质的熔点,下列判断错误的是 ( B )。

A.电灯泡的灯丝用钨制成,不易熔化而断

B.俗话说“真金不怕火炼”,则纯金掉入钢水中不会熔化

C.水银温度计在-40 ℃时已失效,不能使用

D.在-265 ℃时,氢气是固态

例3.如图为某晶体的熔化与凝固过程,从图中获得的信息正确的是( C )。

A.DE段吸热温度升高

B.AB段放热温度降低

C.熔化过程经历了3 min

D.凝固时的温度为220 ℃

例4.某物质的熔点是42 ℃ ,在42 ℃时,该物质( D )。

A.一定是固态 B.一定是液态

C.是固液共存 D.都有可能

【解析】

铅的熔点为328 ℃,所以328 ℃的铅可能是固态(达到熔点尚未熔化),可能是液态(刚刚熔化结束),也可能是固液混合态(熔化过程中),因此三种状态都有可能。

例5.某同学在“探究海波熔化时温度的变化规律”的实验中:

(1)如图乙将装有海波的试管放入水中加热,而不

是用酒精灯直接对试管加热,这样做是为了使试管 均匀受热 ,而且海波的温度上升速度较 慢 (选填“快”或“慢”),便于及时记录各个时刻的温度。这种方法叫 水浴法 。

(2)图甲是海波温度随时间变化的图象,当时间为

10 min时海波处于 固液共存 状态。

海波加热一段时间后,可看到烧杯中有“白气”

冒出,“白气”是 B (填序号)。

A.水蒸汽 B.小水珠

(4) BC 段表示这种物质的熔化过程,在这个过程中要 吸收 热量。

第四板块 【明辨易错 精准理解】

1.如图所示,将装有碎冰的试管插入有冰粒的烧杯中间,然后用酒精灯给烧杯加热,当烧杯中的冰熔化一半时,试管中的冰( A )。

A.没有熔化 B.熔化一半

C.熔化小于一半 D.熔化超过一半

【解析】由于晶体在熔化过程中温度保持不变,故当烧杯中的冰熔化一半时,烧杯内的冰水混合物温度为0 ℃;试管内的冰虽达到熔点0 ℃,与烧杯内混合物温度相同,由于不能吸热,故不会熔化。故A正确。

2.夏天,莉莉从冰箱冷冻室中中取出几个冰块,放入装有常温矿泉水的杯中。过一会儿,她用吸管搅动冰块,发现这几个冰块“粘”到一起了。如图所示,下列说法正确是( C )。

冰块周围的水发生凝华现象,使冰块“粘”到一起B.从放入冰块到冰块完全熔化过程中,杯内水温

始终没有改变

C.低温的冰块从周围的水吸收热量,使周围的水

凝固,所以“粘”在一起

D.冰块使水快速降温,是因为水从冰块吸收热量

第五板块 【当堂检测 及时反馈】

1.下列各组固体中具有一定熔点的一组是( A )。

A.冰、铁、铝 B.蜡、铝、玻璃

C.蜡、玻璃、沥青 D.冰、铁、沥青

冰雕艺术是一种独具魅力的艺术形式,为了防止冰雕熔化。陈列冰雕作品的房间温度要降到足够低,但是每多降温 1 ℃,制冷系统的耗电量就要增加很多。为了既不使冰雕熔化又能节约用电,房间的温度控制的最佳数值是( B )。

A.5 ℃ B.0 ℃ C.﹣5 ℃ D.﹣10 ℃

3.如图是某种物质熔化时温度随时间变化的图象,下列判断不正确的是( D )。

A.该物质熔化过程持续了15 min

B.在第20 min时,该物质处于固液共存状态

C.该物质是晶体,熔点为80 ℃

D.在10~25 min该物质温度不变,没有吸收热量

4.根据中所示几种固体在标准大气压下的熔点(单位:℃)情况,试判断下列说法正确的是( B )。

A.常温下海波是液态的

B.银块掉入金水中会熔化

C.酒精在-117 ℃一定是固态

D.我国北方冬季局部气温可达-50 ℃,测量气温时可选择水银温度计

5.将一杯0 ℃的水和一块0 ℃的冰同时放到同一房间里,结果水没有结冰,冰也没有熔化,则该房间里的温度 ( B )。

A.高于0 ℃ B.等于0 ℃

C.低于0 ℃ D.以上情况都有可能

【解析】将一杯0 ℃的水和一块0 ℃的冰同时放到同一房间里,结果水没有结冰,冰也没有熔化,说明水没有放热,冰也没有吸热,所以水、冰以及空气间没有温度差,即空气的温度也为0 ℃,故B符合题意。

6.加热一定质量的冰,其温度与时间关系如图中实线 a所示,若其它条件不变,只增加冰的数量,则温度与时间关系图正确的是( C )。

A.a B.b C.c D.d

【解析】根据题意,其他条件保持不变,仅将冰的质量增加,所以冰的熔点不变。根据图中所示,b和d的熔点都发生了变化,只有c的熔点与a相同。故选C。

7.如图所示为甲、乙两种物质温度 T 随加热时间 t 变化的图象,下列说法正确的是( A )。

A.乙物质在BC段时处于固液共存状态

B.甲物质的熔点为210 ℃

C.甲物质是晶体,乙物质是非晶体

D.乙物质在BC段温度不变,不吸热

8.好神奇呀!将一把金属勺子放进热水中搅动一会儿它竞然在水中熔化了,如图所示。

请你根据表中所给的信息,判断制成勺子的材料是什么?并用所学物理知识解释此现象。

答:制成此勺子的材料是金属镓,由于金属镓的熔点只有29.8 ℃,热水温度高于镓的熔点,且勺子能从热水中继续吸收热量,所以它会在水中熔化成液态。

9.小华为了确定某固体是晶体还是非晶体,他要探究“该固体熔化时,温度与时间的关系”。所用的实验装置如图甲所示。

(1)加热过程中,某时刻温度计中的液面位置如图乙所示,此时温度计的示数是 48 ℃。

(2)实验中,观察到第6 min时固体全部变为液体,记录的实验数据如表。根据表中的数据,在图丙方格纸上画出温度与时间的关系图象。

(3)根据图象得出的探究结论是 固体随时间的增加温度不断升高,但升高的速度越来越慢 。

(4)用水加热该固体目的是 使固体受热均匀 ,该固体是 非晶体 (选填“晶体”或“非晶体”),判断依据是 无熔点 。

第六板块 【拓展延伸 能力提升】

某小组在制作一个医用冷藏盒时,不知道给药品降温用冰好,还是盐水结成的冰好?他们动手测量了盐水的凝固点。

(1)在选择器材时,小明提出不要使用量程为-2 ℃~102 ℃的温度计,要使用量程为-20 ℃~102 ℃的温度计,这样考虑主要是基于什么假设?

盐水的凝固点低于-2 ℃ 。

(2)小明和小红分别通过实验得到了盐水的凝固图象如图所示,则小明所测盐水的凝固点是 -4 ℃。

(3)他们同时发现所测得盐水凝固点并不相同,于是对比了双方实验过程,发现烧杯中装水都是200 mL,小明加了1汤匙的盐,而小红加了3汤匙的盐,由此作出猜想:盐水的凝固点与盐水的浓度有关。接着多次实验得出不同浓度盐水的凝固点,数据记录如下表。分析表格中数据可知,当盐水浓度增大时,其凝固点变化特点是 先降低后升高 。

(4)本题中给药品降温的原理好固体熔化要 吸热 。你认为给冷藏盒中药品降温最好选用 适当浓度盐水结成的冰 (选填“冰”或“适当浓度盐水结成的冰”)。

(5)根据上表数据可知,小红所测盐水的浓度为9 %。

2.某科学兴趣小组的同学发现,在很冷的冬天,用一根两端拴有重物的细金属丝,挂在一块粗大的冰上,一段时间后,出现了如下有趣的现象:细金属丝割穿了冰块,而冰块保持完整。他们对此现象进行了讨论,请你一起完成以下问题:

(1)在此过程中,冰块发生的物态变化主要有 熔化,凝固 。

(2)对此现象的出现,他们提出了以下三种猜想:

猜想1:冰块的厚度越小,冰的熔点越低。

猜想2:金属丝的温度低于冰的熔点。

猜想3:金属丝对冰块的压强越大,冰的熔点越低。

①根据所学知识,他们经过讨论,断定猜想2是错误的。他们判断的依据是: 金属丝的温度与冰的温度相同无法使冰吸热熔化 。

②请设计一个简单实验,验证猜想3是否正确,简述你的实验方案: 保持所挂重物不变,用粗细不同的金属丝挂在同一冰块上,比较金属丝陷进冰块的程度 __。

第七板块 【总结反思 知识内化】