2024高考语文复习:古诗词表达技巧鉴赏 课件(共68张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024高考语文复习:古诗词表达技巧鉴赏 课件(共68张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-18 17:56:39 | ||

图片预览

文档简介

(共68张PPT)

2024高考古诗词

表达技巧鉴赏阅读专题

知识点讲解

01

修辞

古典诗词中常用的修辞手法有:比喻、拟人、夸张、对比、对偶、反问、设问、双关、借代、用典、互文等等。

对修辞手法的鉴赏,就是要明确辨识和判断修辞手法是什么,掌握和了解各种修辞手法的特点,分析和评价它们对于塑造形象、表现情感和体现主旨的作用。

修辞

答题模式:

1.答题时首先明确手法。

2.结合诗歌解释为什么是这种手法。

3.答出效果。

修辞

特别提醒

1.修辞手法主要是就语言表达上的特点来说的。

2.修辞手法属于表达技巧的范畴,有时题干会以“用了什么表达技巧”设问。

3.修辞手法的考查有时与炼字、炼句结合起来考查,鉴赏时要注意明确题型特征。

4.修辞手法是为思想内容或情感服务的。因此,在分析修辞手法时,必须密切联系诗歌的主要内容和其中渗透的诗人的思想情感。

修辞

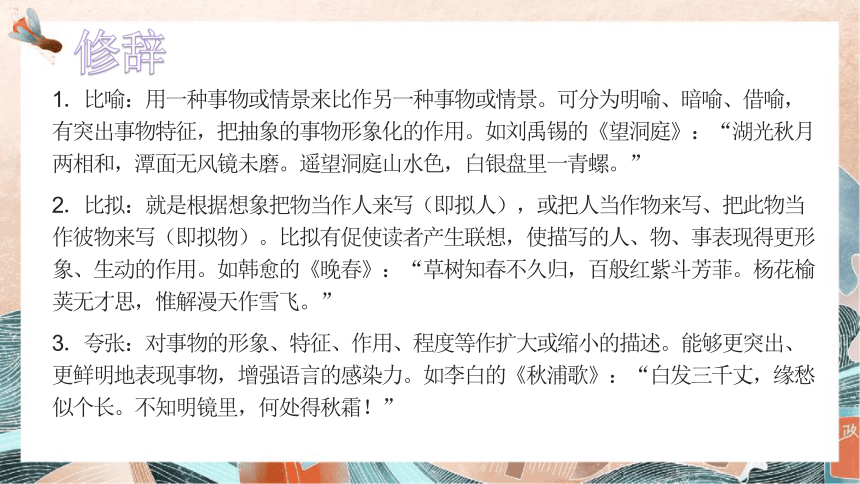

1.比喻:用一种事物或情景来比作另一种事物或情景。可分为明喻、暗喻、借喻,有突出事物特征,把抽象的事物形象化的作用。如刘禹锡的《望洞庭》:“湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。遥望洞庭山水色,白银盘里一青螺。”

2.比拟:就是根据想象把物当作人来写(即拟人),或把人当作物来写、把此物当作彼物来写(即拟物)。比拟有促使读者产生联想,使描写的人、物、事表现得更形象、生动的作用。如韩愈的《晚春》:“草树知春不久归,百般红紫斗芳菲。杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞。”

3.夸张:对事物的形象、特征、作用、程度等作扩大或缩小的描述。能够更突出、更鲜明地表现事物,增强语言的感染力。如李白的《秋浦歌》:“白发三千丈,缘愁似个长。不知明镜里,何处得秋霜!”

修辞

例:

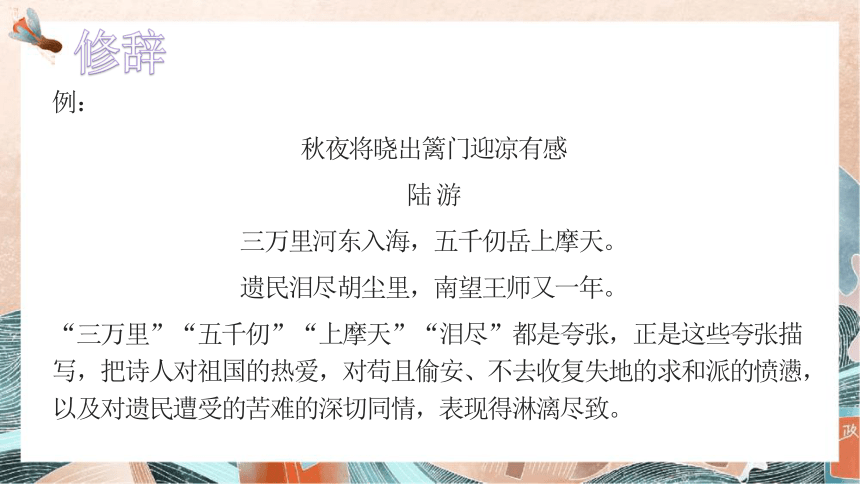

秋夜将晓出篱门迎凉有感

陆 游

三万里河东入海,五千仞岳上摩天。

遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。

“三万里”“五千仞”“上摩天”“泪尽”都是夸张,正是这些夸张描写,把诗人对祖国的热爱,对苟且偷安、不去收复失地的求和派的愤懑,以及对遗民遭受的苦难的深切同情,表现得淋漓尽致。

修辞

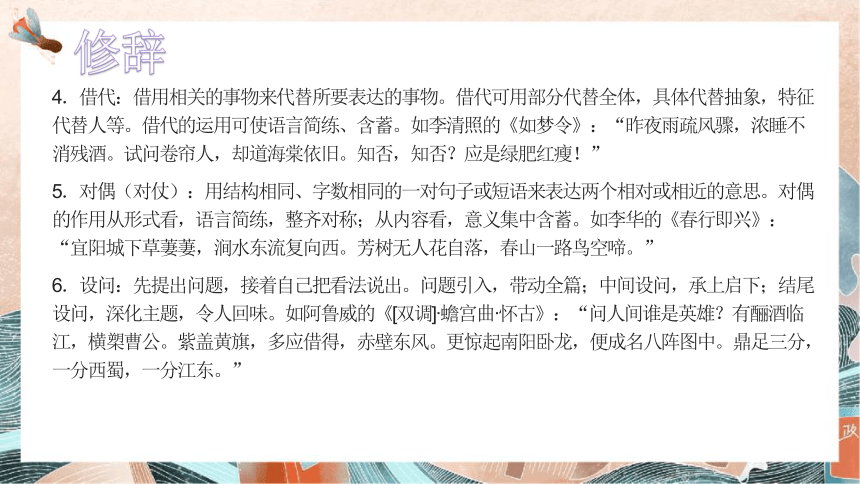

4.借代:借用相关的事物来代替所要表达的事物。借代可用部分代替全体,具体代替抽象,特征代替人等。借代的运用可使语言简练、含蓄。如李清照的《如梦令》:“昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒。试问卷帘人,却道海棠依旧。知否,知否?应是绿肥红瘦!”

5.对偶(对仗):用结构相同、字数相同的一对句子或短语来表达两个相对或相近的意思。对偶的作用从形式看,语言简练,整齐对称;从内容看,意义集中含蓄。如李华的《春行即兴》:“宜阳城下草萋萋,涧水东流复向西。芳树无人花自落,春山一路鸟空啼。”

6.设问:先提出问题,接着自己把看法说出。问题引入,带动全篇;中间设问,承上启下;结尾设问,深化主题,令人回味。如阿鲁威的《[双调]·蟾宫曲·怀古》:“问人间谁是英雄?有酾酒临江,横槊曹公。紫盖黄旗,多应借得,赤壁东风。更惊起南阳卧龙,便成名八阵图中。鼎足三分,一分西蜀,一分江东。”

修辞

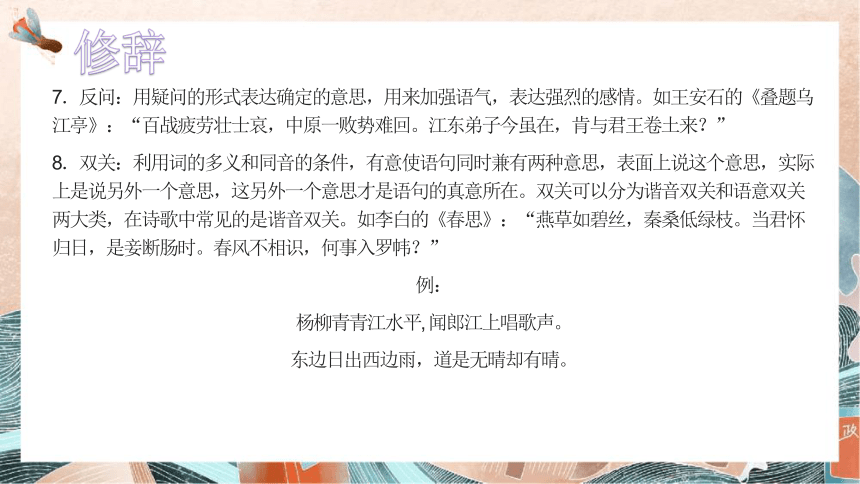

7.反问:用疑问的形式表达确定的意思,用来加强语气,表达强烈的感情。如王安石的《叠题乌江亭》:“百战疲劳壮士哀,中原一败势难回。江东弟子今虽在,肯与君王卷土来?”

8.双关:利用词的多义和同音的条件,有意使语句同时兼有两种意思,表面上说这个意思,实际上是说另外一个意思,这另外一个意思才是语句的真意所在。双关可以分为谐音双关和语意双关两大类,在诗歌中常见的是谐音双关。如李白的《春思》:“燕草如碧丝,秦桑低绿枝。当君怀归日,是妾断肠时。春风不相识,何事入罗帏?”

例:

杨柳青青江水平, 闻郎江上唱歌声。

东边日出西边雨,道是无晴却有晴。

修辞

9.顶真:上句结尾的词语作下句的开头,或前文的末尾句作下文的开头。这种环环相扣的句式,主要作用是贯通语气,突出事物之间的紧密联系。如元代马致远的杂剧《汉宫秋》第三折[梅花酒]:“呀!俺向着这迥野悲凉。草已添黄,兔早迎霜。犬褪得毛苍,人搠起缨枪,马负着行装,车运着糇粮,打猎起围场。他、他、他,伤心辞汉主;我、我、我,携手上河梁。他部从入穷荒,我銮舆返咸阳。返咸阳,过宫墙;过宫墙:绕回廊;绕回廊,近椒房;近椒房,月昏黄;月昏黄,夜生凉;夜生凉,泣寒螀;泣寒螀,绿纱窗;绿纱窗,不思量!”

10.比兴:朱熹《诗集传》中有“比者,以彼物比此物也。”“兴者,先言他物以引起所咏之词也。”“比”,就是打比方;“兴”,就是联想,触景生情,因物起兴。如《诗经》中第一首诗《关雎》:“关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。……”

修辞

11.反复:是指为了强调某个意思、某种感情,有意重复某个词语或句子的修辞手法。可以增强语气或语势,增强感染力和表达效果。同时,还可以使诗文的格式整齐有序,而又回环起伏,充满音韵美。如辛弃疾的《丑奴儿》:“少年不识愁滋味,爱上层楼。爱上层楼,为赋新词强说愁。而今识尽愁滋味,欲说还休。欲说还休,却道天凉好个秋。”

12.互文:是指在古诗文中相邻的句子所用的词语互相补充,结合起来表达一个完整的意思的一种修辞手法。内容丰富、相互补充,可以起到言简意赅的效果。如《古诗十九首·迢迢牵牛星》中:“迢迢牵牛星,皎皎河汉女。纤纤擢素手,札札弄机杼。终日不成章,泣涕零如雨。河汉清且浅,相去复几许?盈盈一水间,脉脉不得语。”

修辞

13.通感:就是通过联想把听觉、视觉、嗅觉、味觉、触觉等两种或两种以上的感觉沟通起来的一种修辞手法。可以使色彩有温度,使声音有形象,冷暖有重量,气味有锋芒。可以创造出更加鲜明的形象,开拓出新颖的意境,抒发出独特的感受,增强艺术表现力和感染力。如韩愈的《听颖师弹琴》:“昵昵儿女语,恩怨相尔汝。划然变轩昂,勇士赴敌场。浮云柳絮无根蒂,天地阔远随飞扬。喧啾百鸟群,忽见孤凤凰。跻攀分寸不可上,失势一落千丈强。”

14.排比:是由三个或三个以上结构相同或相似、内容相关、语气一致的句子排列在一起而构成。可以增强语言气势,深化思想内容,增强文章的说服力和感染力。如《木兰辞》中:“开我东阁门,坐我西阁床,脱我战时袍,著我旧时裳。……”

修辞

15.列锦:就是全部用名词或名词性短语,经过选择组合,巧妙地排列在一起,构成生动可感的图像,用以烘托气氛、创造意境、表达情感的一种修辞手法。运用列锦修辞可达到凝练美、简约美、含蓄美的艺术效果。如邵康节的《山村咏怀》:“一去二三里,烟村四五家。亭台六七座,八九十枝花。”

例题展示

草书歌

陆游

倾家酿酒三千石,闲愁万斛酒不敌。

今朝醉眼烂岩电,提笔四顾天地窄。

忽然挥扫不自知,风云入怀天借力。

神龙战野昏雾腥,奇鬼摧山太阴黑。

此时驱尽胸中愁,槌床大叫狂堕帻。

吴牋蜀素不快人,付与高堂三丈壁。

【注】此诗作于1182年,诗人正谪居故乡山阴(今浙江绍兴)。

1.下列对这首词的赏析和理解,不正确的一项是( )

A.本诗前四句写酒不敌愁,酒醉后,醉眼如岩下闪电,提笔欲奋臂疾书,四顾却突然感到茫茫天地如此狭窄,感慨颇深,此为作草书的感情酝酿阶段。

B.吴地名纸、蜀地素帛,尚不足以让诗人快速书写,只好在高堂三丈墙壁之上尽情“挥扫”,这两句写得极妙,把诗人的豪迈狂放之情推向高潮。

C.本诗风格含蓄而狂放,借醉后狂草来抒写愁思,“倾家酿酒”,痛饮万斛,借天之力“挥扫”,“槌床大叫”,“付与高堂”,“狂”字点睛,贯穿全诗。

D.本诗表现了集爱国者、豪放诗人、书法家于一身的陆游的时代苦闷,艺术表现独具特色。

2.“神龙战野昏雾腥,奇鬼摧山太阴黑。”两句写尽草书之气势神韵,请从修辞的角度加以赏析。

单击此处添加标题

【答案】1.B

2.①比喻新颖奇特,以“神龙战野”“奇鬼摧山”比喻草书纵横飞舞之笔力、形态,尤为形象入神。

②“昏雾腥”运用通感,以嗅觉写视觉,增强了真实感。

③运用夸张,奇鬼摧摇着大山,连月亮也黯然无光,与上句共同形成一种气氛,将草书的狂放神韵充分显示了出来,形神兼具。

单击此处添加标题

【解析】

1.本题考查学生理解诗歌内容,赏析诗歌语言的能力。

B.“尚不足以让诗人快速书写”错误,诗中“快人”不是“让诗人快速书写”,而是“快人心意”。“吴牋蜀素不快人,付与高堂三丈壁”是说吴地所产的名纸与蜀地所产的素帛,书写起来还不足以快人心意,只有在那高堂的三丈墙壁之上尽情“挥扫”,才能使人心情畅快,把诗人凭借草书驱愁之情抒发得淋漓酣畅。

故选B。

单击此处添加标题

【解析】

2.本题考查学生鉴赏诗歌炼句以及表达技巧的能力。

由题干可知,这两句是写草书的气势神韵,结合修辞分析效果的时候应凸显这一点。

首先理解这两句的意思,然后结合修辞分析效果。

“神龙战野昏雾腥,奇鬼摧山太阴黑”,这两句形容草书笔力遒劲,飞舞驰骤,象神龙战于野外,一片昏雾中还散发出血腥的气味,又象奇鬼摧摇着大山,连月亮也黯然无光。这两句将草书纵横飞舞的笔力、形态比作 “神龙战野”“奇鬼摧山”,可见气势之盛、力道之足。而“昏雾腥”则使用通感,草书纵横飞舞是视觉所见,而“腥”是嗅觉所闻,用嗅觉来写视觉。“神龙战野”“奇鬼摧山”“太阴黑”,诗人用这些现实生活不可能出现的景象来形容草书之气势,这是夸张的修辞手法,充分展现了作草书时的精神状态和所作草书的气势与神韵。

表现手法

诗歌中常见的表现手法:

1、联想、想象:联想由一事物联系到与之有关的另一事物,或把事物中类似的特点联系起来造成一个典型。

2、铺垫:为主要情节做准备或酝酿高潮到来之前的一系列非主情节。

3、象征:通过特定的、容易引起联想的具体形象,表现与之相似或相近特点的概念、思想和感情。

4、对比(对照 ):把两种不同的事物或情形作对照,互相比较。

5、衬托(烘托):指的是以乙托甲,使甲的特点或特质更加突出。有正衬和反衬两种。

6、抑扬:把要贬抑否定的方面和要肯定的方面同时说出来,只突出强调其中一个方面以达到抑此扬彼或抑彼扬此的目的。有先扬后抑和先抑后扬之分。

表现手法

7、(前后)照应:指诗中对前面所写的作必要的回答。恰当运用这种方法使结构显得紧凑、严谨。

8、正侧描写:对描写对象进行正面的直接的描写是正面描写;描写对象周围的事物,使对象更鲜明、突出的是侧面描写。

9、虚实结合:是指现实的景、事与想象的景、事互相映衬,以实衬虚、以虚衬实,交织一起表达同一样的情感。

10、托物言志:在描摹事物以尽其妙的基础上融入作者的感情,含蓄地寄托作者的主张、哲理,能给人留下思考的余地和想象的空间。

11、直抒胸臆:即景抒怀,直接表达诗人面对自然景象所产生的情感和富有哲理性的思想。

12、借景抒情:通过景物描写,衬托作者或喜或悲的情感。

表现手法

13、融情于景:人要表达的思想感情正面不着一字,全然寓于眼前的自然景象之中,借自然景物抒发感情。

14、衬托或渲染:对环境、景物作多方面的描写形容,以突岀事物的特点,营造氛围。

15、动静结合:对事物、景物作动态、静态的描写,两者相互映衬,构成一种情趣。

16、用典:用典有用事和引用前人诗句两种。用事是借用历史故事来表达作者的思想感情,包括对现实生活中某些问题的立场和态度、个人的意绪和愿望等等,属于借古抒怀。委婉地表达了作者的思想、情感。

表现手法

答题模式:

(1)首先必须准确指出用了什么表现手法或何种技巧,其次才是对相关技巧的具体的鉴赏。

(2)结合相关诗句说说这个手法的内容,在诗歌中的具体运用。

(3)说说作者采取这种手法的原因。

(4)再次解释这种手法表达了诗人怎样的情感,传达了怎样的旨趣,运用该手法的好处。在鉴赏过程中的语言表述必须是将诗歌的意境解释和形式技巧的鉴赏结合在一起的流畅优美的赏析。

例题展示

二月十九日携白酒鲈鱼过詹使君食槐叶冷淘①

苏轼

枇杷已熟粲金珠,桑落初尝滟玉蛆②。

暂借垂莲十分盏,一浇空腹五车书。

青浮卵碗槐芽饼③,红点冰盘藿叶鱼。

醉饱高眠真事业,此生有味在三余④。

【注】①宋哲宗绍圣元年(1094)十月,苏轼被贬惠州。詹使君,指惠州知州詹范。②玉蛆,浮在酒面上的白色泡沫。亦以代酒。③槐芽饼,即槐叶冷淘,我国古代一种传统凉食。④三余,典出三国董遇言:“冬者岁之余,夜者日之余,阴雨者时之余。”意在强调这些被人们忽略的闲暇时间可以用来读书。

单击此处添加标题

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.首联既点明时节,又描述美食美酒,引出了下文苏轼与詹使君宴饮情景的描写。

B.颔联写诗人用荷叶杯盏,斟满美酒,痛饮一番,来浇空有满腹经纶的胸中块垒。

C.末句用“三余”之典,不写读书,而叙闲暇享乐,说明诗人意志消沉,不思进取。

D.律诗中间两联讲究对仗,本诗前三联皆对仗,体现格律严谨、语言整饬的特点。

2.苏轼是著名的美食家,在本诗前三联中,他用了哪些手法来写美食美味?请简要赏析。

单击此处添加标题

【答案】1.C

2.(1)对比。首联中金黄色的枇杷与白玉色的美酒,颈联中青绿色的槐芽饼与绯红的藿叶鱼,色彩对比鲜明,让人垂涎欲滴。

(2)衬托。用垂莲盏、圆卵碗、大冰盘等器具盛放美酒佳肴,美器衬美食,更显美食色味俱佳,令人口齿生津。

(3)比喻。首句把枇杷比作金珠,写出了枇杷的色泽诱人。

单击此处添加标题

【解析】

1.本题考查学生对诗歌内容的理解和赏析能力。

C.“意志消沉,不思进取”分析错误,此句表现了诗人被贬之后的复杂心情,既有旷达洒脱,又有落寞失意。

故选C。

单击此处添加标题

【解析】

2.本题考查学生对诗歌表现手法的分析能力。

在本诗中,作者运用了多种手法来描写美食。

第一,本诗的首联 “枇杷已熟粲金珠,桑落初尝滟玉蛆”,写枇杷已熟,金灿灿圆润如珠;启封一坛桑落酒,酒沫洁白盈盈。此联中将金黄色的枇杷与白玉色的美酒进行对比,在对比中体现出颜色的反差;而颈联“青浮卵碗槐芽饼,红点冰盘藿叶鱼”中青绿色的槐芽饼与绯红的藿叶鱼同样运用颜色的对比,通过鲜明的色彩对比,突出食物的美好,,让人垂涎欲滴。

单击此处添加标题

其次,作者运用衬托的手法,通过描写盛放食物器具的精美来衬托食物的美好,颈联“青浮卵碗槐芽饼,红点冰盘藿叶鱼”中,卵碗,圆卵形的碗。冰盘,大瓷盘,光洁如冰。槐芽饼盛在圆碗里,一抹青色浮现;藿叶鱼片排在白瓷盘中,点点绯红。盛放食物的器具衬托了食物,更显美食色味俱佳,令人口齿生津。

最后,作者还运用了比喻的修辞手法,如首句中“枇杷已熟粲金珠”,此处将枇杷比喻为金珠,生动地描写出了枇杷色泽诱人,从中可以联想到枇杷已经熟透,吃起来一定甘甜异常。

抒情手法

诗歌的抒情方式主要有直抒胸臆、借景抒情、即事感怀、托物言志、怀古伤今等,还有借助特殊的方式抒情如用典、对比、细节描写等,答题时根据具体的诗歌具体的分析

直接抒情(直抒胸臆) 直接抒情也叫直抒胸臆,是直接对有关人物和事件表明爱憎态度的抒情方式。

中国古典诗歌的创作十分讲究含蓄、凝练。诗人在处理情感时一般不是直接的抒情,而是言在此意在彼,叙事则因事缘情,写景则借景抒情,咏物则托物言志,记史则咏史抒怀。

抒情手法

因事缘情

如唐代张籍的<秋思>"洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。复恐匆匆说不尽,行人临发又开封。”这首秋思寓情于事,借助日常生活中一个富于包孕的片断——寄家书时的思想活动和行动细节,非常真切细腻地表达了作客他乡的人对家乡亲人的深切怀念。又如白居易的<蓝桥驿见元九诗> “蓝桥春雪君归日,秦岭秋风我去时。每到驿亭先下马,循墙绕柱觅君诗。”这首绝句,乍读只是平淡的征途纪事,顶多不过表现白与元交谊甚笃,爱其人而及其诗而已。其实,这貌似平淡的二十八字,却暗含着诗人心底的万顷波涛。可贵的友情,可泣的共同遭际,诗中一句不说,只是让读者自己去寻觅包含在春雪秋风中的人事深沉变化,去体会诗人那种沉痛凄怆的感情。这正是所谓“言浅而深,意微而显”。

抒情手法

借景抒情

当作者对某种景物有所感触时,把自身所要抒发的感情 ,寄寓在景物中,通过描写景物予以抒发,这种抒情方式就叫做借景抒情。一般情况下,是乐景写乐情,哀景抒哀情,但也有以乐景衬哀情或哀景写乐情的写法。

乐景写乐情:如唐代杜甫的《春夜喜雨》“好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声。野径云俱黑,江船火独明,晓看红湿处,花重锦官城。”是描绘春雨夜景,表现喜悦心情的名作。谢灵运的“池塘生春草,园柳变鸣禽”从春草中,从园柳和鸣禽中,诗人感到春天的蓬勃生机,透露出喜悦的感情。

抒情手法

哀景述哀情:如刘禹锡的《石头城》 “山围故国周遭在,潮打空城寂寞回。淮水东边旧时月,夜深还过女墙来。”诗人把石头城放到沉寂的群山中写,放在带凉意的潮声中写,放到朦胧的月夜中写,这样尤能显示出故国的没落荒凉。只写山水明月,而六代繁荣富贵,俱归乌有。诗中句句是景,然而无景不融合着诗人故国萧条,人生凄凉的深沉感伤。再如元稹的《闻乐天授江州司马》“残灯无焰影幢幢,此夕闻君谪九江。垂死病中惊坐起,暗风吹雨入寒窗。”元稹贬谪他乡,又身患重病,心境本来就不佳。忽然听到挚友也蒙冤被贬,内心更是极度震惊,万般怨苦,满腹愁思一齐涌上心头。以这种悲凉的心境观景,一切景物也都变得阴沉昏暗了。首尾两句,既是景语,又是情语,以哀景抒哀情,情与景融合一体,“妙合无垠”。

抒情手法

乐景衬哀情:《姜斋诗话》说:“以乐景写哀,以哀景写乐,一倍增其哀乐。如杜甫的《绝句二首》“江碧鸟逾白,山青花欲燃。今春看又过,何日是归年?”碧绿的江,青葱的山,火红的花,洁白的鸟,这春末夏初的景色不可谓不美,可惜岁月荏苒,归期遥遥,非但引不起游玩的兴致,反而勾起了漂泊的感伤。再如唐代张仲素的《春闺思》“袅袅城边柳,青青陌上桑。提笼忘采叶,昨夜梦渔阳。”春意盎然的美景反衬出少妇内心的哀怨、凄凉。以乐景写哀情,别具韵致。

抒情手法

托物言志

作者借自然界中的某物自身具有的特征,来表达某种志向或情感,诗中的物带有了人格化的色彩。如虞世南的《蝉》 :“垂绥饮清露,流响出疏桐。居高声自远,非是藉秋风。”诗中三四句借蝉声远传的独特感受,道出了蕴含的真理,也就是立身品格高洁的人,不需要某种外在的凭借,自能声名远播,从而表达出对人的内在品格的热情赞颂和高度自信。王安石的《北陂杏花 》“一陂春水绕花身,花影妖娆各占春。纵被春风吹作雪,绝胜南陌碾作尘。”杏花,绚丽而脱俗,傍水杏花,更是风姿绰约,神韵独绝。本诗写临水开放的杏花,是一首咏物诗,更是作者淡然心境,高洁人格,宁为玉碎,不为瓦全的倔强个性的体现。

抒情手法

咏史抒怀

如张可久的《 [中吕] 卖花声》怀古 “美人自刎乌江岸,战火曾烧赤壁山,将军空老玉门关。伤心秦汉,生民涂炭,读书人一声长叹”这首曲慨叹秦汉时统治者之间的战争和各民族间的战争,给老百姓造成了深重的灾难,表现了作者同情人民的思想感情。又如刘禹锡的《 乌衣巷》“朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。”昔日车水马龙的朱雀桥,衣冠往来的乌衣巷,而今已经荒凉冷落,笼罩在寂寥惨淡的氛围之中。从中我们可以清晰地听到作者对这一变化发出的沧海桑田的无限感慨。

例题展示

送李少府贬峡中王少府贬长沙

高适

嗟君此别意何如,驻马衔杯问谪居。

巫峡啼猿数行泪,衡阳归雁几封书。

青枫江①上秋帆远,白帝城边古木疏。

圣代即今多雨露,暂时分手莫踌躇。

单击此处添加标题

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.起句以问句开始,“嗟”字,有“叹息”之意,体现诗人对友人被贬的境遇表示关切和同情,可见诗人对两位友人饱含的真切情谊。

B.颔联上句借猿啼凄楚令人闻之落泪,烘托李少府贬谪之地的荒凉冷落;下句由长沙想到衡阳大雁传信,意在王少府很少与诗人联系。

C.尾联中作者并不沉沦于离别的悲伤凄楚之中,这与王勃《送杜少府之任蜀州》中“无为在歧路,儿女共沾巾”中体现的胸襟有共通之处。

D.这首送别诗构思工整,自然精当。首联“此别”、“谪居”四字,巧妙将标题中“送”和“贬”点出,既呼应分别时的背景,又为尾联抒情铺垫。

2.盛传敏在《碛砂唐诗纂释》中评价颈联:“且就中便含别思。”请结合颈联,赏析颈联抒发离别之思的精妙之处。

单击此处添加标题

【答案】1.B

2.①颈联运用想象(虚实结合)暗示友人被贬之地,同时巧妙回扣题目;

②上句想象王少府到长沙,望着开阔辽远之景会洗却贬谪之苦;下句想象李少府到了峡中,可以去白帝城凭吊古迹,以求慰藉;

③诗人借想象之景,含蓄深切地抒发诗人对友人离别的牵挂和被贬时的劝慰之情。

单击此处添加标题

【解析】

1.本题考查学生对诗歌内容的理解和赏析能力。

B.“意在王少府很少与诗人联系”分析错误。“衡阳归雁几封书”句中“归雁传书”是借用苏武雁足系书故事,但长沙路途遥远,归雁也不能传递几封信。意即诗人希望王少府应多与我书信联系。

故选B。

单击此处添加标题

【解析】2.本题考查学生鉴赏诗歌炼句的能力。

诗的颈联“青枫江上秋帆远,白帝城边古木疏”因构思巧妙而受到历代诗人的称许。

首先,上句想象长沙的自然风光。青枫江指浏水,在长沙与湘江汇合。这句写王少府到了长沙,在秋高气爽的季节,望着那明净高远、略无纤尘的蓝天,自然会洗尽烦恼。

下句想象夔州(即今四川奉节县)的名胜古迹。白帝城为西汉公孙述所筑,在夔州,当三峡之口。这句写李少府到了峡中,可以去古木参天、枝叶扶疏的白帝城凭吊古迹,以求慰藉。这样就运用想象,通过“青枫江”“白帝城” 来暗示友人被贬之地,同时巧妙回扣题目。

其次,作者通过自己的想象之景,无论是青枫江上的秋帆,还是白帝城边的古木,无疑都是游赏的佳处,作者指出,虽然被贬,但却有机会去游赏那些贬地的风景,也算是有失有得,所以此处含蓄深切地抒发诗人对友人离别的牵挂和被贬时的劝慰之情。

上句说流连光景,下句说寻访古迹,实际也是对二人共同讲的。这样,在精炼的字句中,包含了丰富的内容,既照顾到了二人不同的地点,又表达了对双方一致的情意。

写景手法

对于诗词中的景,鉴赏时应主要注意的常见方法和技巧有以下几点:

1.留意作者观察景物的立足点和描写景物的角度,如高、低、俯、仰的变化。

2.把握和分析作者描写景物的方法,如绘形、绘声、绘色。“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。”

3.理解和说明描写景物的技巧,参照前面的表现手法。

4.语言运用方面,既要学会欣赏像盛唐诗人所描写的雄浑壮丽的景象,如王维的“大漠孤烟直,长河落日圆”,又要善于体会诗人细致入微的观察、捕捉和描摹,如杜甫的“细雨鱼儿出,微风燕子斜”。

例题展示

和李时发春日见寄

孔武仲

闻道重湖路未通,悠然身在碧湘中。

崎岖水国犹千里,牢落春花已半空。

江浪溅寒侵小睡,岳云筛雨响疏篷。

君诗亦说清幽趣,便觉年来气味同。

单击此处添加标题

1.下列对这首诗的理解与赏析,不正确的一项是( )

A.诗歌首联从“闻道”落笔,表现好友虽身处偏僻之地,却能悠然自得的心境。

B.诗歌颔联描写水国千里、春花寥落的自然环境,以时空阻隔,营造凄凉氛围。

C.诗歌尾联点明二人在创作中呈现出相同的趣味,认可自己与好友的艺术追求。

D.全诗写景中兼抒情,在日常酬唱间展现知己情谊,感情真挚,读来别有意味。

2.本诗颈联写景艺术颇有特色,请结合诗句简要赏析。

单击此处添加标题

【答案】1.B

2.①用词精当传神。“侵”字赋予自然人格化,形象生动地表现出江水浪花中的料峭春寒:“筛”字细腻逼真地描摹出雨点透过云层、打在船篷之上的独特景象。

②描写手法多样,江水飞溅,寒意侵人,春雨响篷,诗人运用比拟手法,并调动触觉、听觉等多种感官刻画江上生活情景,给人身临其境之感。

③寓情于景。在对江上生活情景的描写中,寄寓了诗人欣赏自然美景、自得其乐的清幽之趣。

单击此处添加标题

【解析】

1.本题考查学生分析理解诗歌内容的能力。

B.“营造凄凉氛围”错,从诗歌内容来看,虽然二人相距甚远,此时春花凋零,但这只是当时实景,并不“凄凉”;且“凄凉”和“悠然”“清幽”明显矛盾。

故选B。

单击此处添加标题

【解析】

2.本题考查学生鉴赏诗歌炼句的能力。

“江浪溅寒侵小睡”意思是:江水上的浪花溅起寒气侵扰了人们的睡眠,“侵”赋予江浪以人的行为,是拟人的手法,生动形象地展现出江水浪花中的料峭春寒。“岳云筛雨响疏篷”雨点透过高耸入云的山岳打在船篷上,发出悦耳的声响,“筛”写出了雨点的密集,细腻逼真地描摹出雨点透过云层、打在船篷之上的独特景象。

“江浪溅寒侵小睡”中“寒”属于触觉描写,写出了寒意侵人的感觉;“岳云筛雨响疏篷”中“响”属于听觉描写,写出了雨点打在船篷之上的声音。两句运用了触觉和听觉相结合的手法,给人身临其境之感。

“江浪溅寒侵小睡,岳云筛雨响疏篷”描写了江上生活的情景,环境优美,悠闲自得,诗人借景抒情,寓情于景,抒发了诗人热爱自然,悠然自得的心境。

小试牛刀

02

送国棋王逢

杜牧

玉子纹楸一路饶①,最宜檐雨竹萧萧。

羸形暗去春泉长,拔势横来野火烧。

守道还如周伏柱②,鏖兵不羡霍嫖姚③。

得年七十更万日,与子期于局上销。

【注】①玉子纹楸:精美的棋子、棋盘:一路饶:即让一子。②周伏柱:指老子,曾做过周朝的柱下史。③霍嫖姚:即霍去病,汉武帝时名将,两次大破匈奴,屡建战功,曾为嫖姚校尉。

1.下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是( )

A.诗歌首联从令人难忘的对弈场景入手,“檐雨竹萧萧”烘托出幽雅惬意的环境。

B.“羸形暗去春泉长”是说王逢下棋扶弱起危好比春泉潺湲不息,充满了生机。

C.“拔势横来野火烧”运用拟人,说明王逢进攻起来突兀迅速,拔旗斩将,野火燎原,令人难以招架。

D.颈联写出王逢以静制动进攻厮杀的棋风,攻防有序,稳健而凌厉,令人惊叹。

2.本诗句句写“棋”,那么诗人是怎样借“棋”写别情的?结合诗句作简要分析。

【答案】1.C

2.①首联描绘了淅淅沥沥的秋雨、萧萧瑟瑟的修篁的环境,诗人与友人窗下摆棋对弈的场景,给人幽雅又惬意的感受。“最宜”二字,足见友情之深厚,也增添了别离之感伤。

②中间两联运用比喻和典故,表现了友人高超的棋艺,可以看出两人对弈之趣。然而这种惬意会随着友人的离开而不得,棋艺越妙,离别之情越浓。

③尾联诗人借与好友王逢相约,要将万余日时间,尽行于棋局上销用,表面上是几多豪迈,几多欢快,实际上却暗寓着百般无奈和慨叹,抒发的离情别绪极为浓郁,极为深沉。

【解析】

1.本题考查学生分析理解诗歌内容的能力。

C.“运用拟人”错,应为比喻修辞。“拔势横来野火烧”运用比喻,说明王逢进攻起来突兀迅速,势如拔旗斩将,疾如野火燎原。

故选C。

【解析】2.本题考查学生理解诗歌中作者的思想情感和分析抒情手法的能力。

回答本题抓住“句句写‘棋’”“怎样借‘棋’写别情”这两个关键词,回答时应该按照“描写了与棋有关的什么事,抒发了什么别情”的内容逐句分析即可。

这是一首颇有趣味充满深情的送别诗。作者的友人王逢是一位棋艺高超的围棋国手,于是作者紧紧抓住这点,巧妙地从纹枰对弈一路出发,以爽健的笔力委婉深沉地抒写出自己的依依惜别之情。

首联“玉子纹楸一路饶,最宜檐雨竹萧萧”,起首即言棋,从令人难忘的对弈场景下笔,一下子便引发人悠悠缕缕的棋兴。“最宜”二字,足见友情之深厚,也增添了别离之感伤。

颔联“羸形暗去春泉长,拔势横来野火烧”,羸形,指棋形羸弱。这是赞美友人绝妙的棋艺,这两句运用了比喻的手法,说他扶弱起危好比春泉淙淙流淌,潺湲不息,充满了生机;进攻起来突兀迅速,势如拔旗斩将,疾如野火燎原。然而这种惬意会随着友人的离开而不得,棋艺越妙,离别之情越浓。

颈联承前,使事言棋,赞叹友人的棋风:“守道还如周伏柱,鏖兵不羡霍嫖姚。”这两句说王逢的棋动静相宜,攻防有序,稳健而凌厉。防御稳固,阵脚坚实,就像老子修道,以静制动,以无见有。进攻厮杀,首尾相应,战无不胜,较之霍去病鏖兵大漠,更加令人惊叹。这四句淋漓兴会,运用典故,写出王逢的棋风不仅有老子的守道风范,还有霍去病的勇敢和谋略,极力渲染烘托,表现出友人高超的棋艺和自己真挚的友情。

尾联“得年七十更万日,与子期于局上销”:如今他遇上王逢这样棋艺高超,情投意合的棋友,该是多么欢乐啊。可是友人就要离去了,留下的将仅仅是“最宜檐雨竹萧萧”那种美好的回忆。因此这两句含蕴极丰,表面上是几多豪迈,几多欢快,实际上却暗寓着百般无奈和慨叹,抒发的离情别绪极为浓郁,极为深沉。

画鹰①

杜甫

素练风霜起,苍鹰画作殊。

②身思狡兔,侧目似愁胡③。

绦镟④光堪摘,轩楹⑤势可呼。

何当击凡鸟,毛血洒平芜。

【注】①这首题画诗是杜甫青年时期所作。②(sǒng):挺立。③愁胡:发愁神态的胡人,胡人眼色深碧。④绦镟(xuàn):绦,丝绳,用来系鹰;镟,鹰绳另一端系的金属环。⑤轩楹:悬挂画鹰的堂前窗柱。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.“风霜起”写画鹰的周身环境,肃杀之气扑面而来,画鹰的气势得到烘托。

B.颔联描写画鹰生动形象,“?身”“侧目”写其神态,“思狡兔”写其心理。

C.颈联写绳环被摘下,画鹰凌空振翅,再现了画鹰栩栩如生、气势非凡的形象。

D.“何当”表明期望,“凡鸟”指平庸之鸟,“击”体现了作者对“凡鸟”的态度。

2.本诗句句写画鹰,但托物言志,“怀抱俱见”,请简要分析。

【答案】1.C

2.诗人借鹰言志,通过描绘画中雄鹰的威猛的姿态、飞动的神情和搏击的激情,塑造了气势不凡、志向高远的苍鹰形象,表现了诗人青年时代昂扬奋发、积极进取的心志和鄙视庸碌、嫉恶如仇之心。

【解析】

1.本题考查学生理解诗歌内容,赏析诗歌语言的能力。

C.“绳环被摘下,画鹰凌空振翅……”曲解诗意,颈联是想象画鹰只要解开绳环,即可振翅而出,借想象丰满了画鹰的形象。

故选C。

【解析】2.本题考查学生鉴赏品味诗歌思想情感的能力。

由题干可知,这首诗歌中借鹰来言志,所以考生需要结合鹰的特点来分析其中的诗人的“怀抱”。

诗歌中间四句描写画面上苍鹰的神态,颔联两句是说苍鹰的眼睛和猢狲的眼睛相似,耸起身子的样子,好像是在想攫取狡猾的兔子似的,刻画出苍鹰搏击前的动作及其心理状态;颈联两句是说系着金属圆轴的苍鹰,光彩照人,只要把丝绳解掉,即可展翅飞翔;悬挂在轩楹上的画鹰,神采飞动,气雄万夫,好像呼之即出,去追逐狡兔,描写出画鹰跃跃欲试的气势。这两联中,“思”与“似”、“摘”与“呼”两对词,把画鹰刻画得极为传神,“思”写其动态,“似”写其静态,“摘”写其情态,“呼”写其神态,展现了画面之鹰的气势不凡、志向高远。

最后两句把画鹰当成真鹰,寄托着作者的思想,“何当”含有希幸之意,就是希望画鹰能够变成真鹰,奋飞碧霄去搏击凡鸟;“毛血”句把“凡鸟”喻为误国的庸人,含锄恶之意。由此看来,此诗借咏《画鹰》以表现作者嫉恶如仇之心,奋发向上之志。

送赵都护赴安西

张九龄

将相有更践,简心①良独难。远图尝画地,超拜乃登坛。

戎即昆山序②,车同渤海单③。义无中国费,情必远人安。

他日文兼武,而今栗且宽。自然来月窟④,何用刺楼兰。

南至三冬晚,西驰万里寒。封侯自有处,征马去啴啴⑤。

[注]①简心:语出《论语》“简在帝心”,表示被皇帝知晓、赏识。②昆山:昆仑山。此泛指西北边。序:排序,罗列。③渤海单:汉代龚遂为渤海太守,单车独行到府,治理有方,郡中安定。④月窟:泛指边远之地。⑤啴啴,牲口喘息的样子。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.诗的三、四句承接第二句“简心”一词,写赵都护熟悉边疆事务,才能出众,得到皇帝赏识并被破格提拔。

B.诗中借用龚遂单车赴边之典,表达对赵都护能力的信任,相信此次赴任一定能够将辖地治理得安定有序。

C.诗中“三冬”点明送别时令,“万里”写行程遥远,“寒”既写出边疆天气之寒,也写出诗人送别时内心凄凉。

D.末尾两句祝愿赵都护在安西建功封侯,以“征马啴啴”作结,暗含征途漫漫、任重道远之意,颇有韵味。

2.唐诗常运用“傅介子斩楼兰”之典,表达建功立业的雄心壮志。本诗反其意而用之,请结合全诗,分析“何用刺楼兰”中蕴含的深意。

【答案】1.C

2.①“何用刺楼兰”,一反“斩楼兰”之意,表示不运用武力征服西域;

②诗人相信赵都护依靠文韬武略之才、宽严相济之德,自然可以不劳师动众,使远人前来归顺,使边境安定;

③“何用刺楼兰”,不再仅着眼于个人的建功立业,更能表现诗人的宽广胸襟和盛唐的大国风范。

【解析】

1.本题考查学生对诗歌的综合理解和赏析能力。

C.“也写出诗人送别时内心凄凉”错,结合上文“车同渤海单”,诗人借用典故,表达对赵都护能力的信任,相信他一定能够将辖地治理得安定有序;结合下文“封侯自有处”,诗人在末尾祝愿赵都护在安西建功封侯;全文基调昂扬向上,恶劣的环境完全不能阻挡朋友赴边的脚步,所以“寒”字恰恰表达了诗人渴望建功立业的豪情。

故选C。

【解析】

2.本题考查学生鉴赏诗歌炼句的能力。

“何用”,反问,即不用,意思是不用武力就可以征服西域。

结合前文“他日文兼武”,写赵都护之才,文武兼备;“而今栗且宽”,写赵都护的治理策略是宽严相济;这样的话就可以“义无中国费”,指不用耗费国力,无需劳师动众;“情必远人安”“自然来月窟”指所达到的效果,使“月窟”“自然来”,使“远人安”,使边防安定。

“何用刺楼兰”不再只是着眼于表现个人建功立业的豪情,还表达了诗人宽广的胸襟和盛唐的大国风范,希望不费一兵一卒就可以使远人前来归顺,使边防安定。

次韵和吴仲庶池州斋山画图

王安石

省①中何忽有崔嵬,六幅生绡坐上开。

指点便知岩石处,登临新作使君来。

雅怀重向丹青得,胜势兼随翰墨回。

更想杜郎诗②在眼,一江春雪下离堆。③

【注】①省:唐宋时中央高级机关名,约相当于今日中央的部。②杜郎诗:指杜牧登临、游览斋山后写有《九日齐山登高》一诗。③离堆:在四川南充县东南,诗中借指斋山。

1.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.王安石写作这首诗前,吴仲庶写了一首斋山画图诗,本诗依照吴仲庶原诗的韵而创作的。

B.王安石写自己在座上欣赏画卷,图中生动、形象、别致的斋山美景随之呈现在读者面前。

C.“雅怀”赞美了吴仲庶高雅的情怀,并体现了诗人欣赏到斋山美景图时的喜悦与赞叹之情。

D.王安石的诗“学杜得其瘦硬”,他晚年诗风深沉,寓理于景,本诗集中体现了这一特点。

2.诗歌最后两句如何巧妙地赞扬这副画作,请简要说明。

【答案】1.D

2.①比喻。将画作中描绘的江中卷起的浪花比作“春雪”,形象地描绘出浪花翻腾的场景,使得画面内容更有动态美。

②用典。借用杜牧登齐山赋诗的典故,写出看到这幅图画仿佛就如杜牧一般亲自登山游览,置身景中,写出画技之高超,画作之精妙。

③联想。由眼前画作联想到杜牧登山赋诗,由画中的浪花联想到春雪,超越时空限制,使诗歌内容更为丰富,增添了艺术表现力。

【解析】

1.本题考查学生鉴赏诗歌内容及艺术手法的能力。

D.“王安石的诗……寓理于景,本诗集中体现了这一特点”分析错误。本诗前两联写“六幅生绡”“坐上开”,“指点”“登临”等词句,生动地写出了画作中斋山美景;后两联“雅怀重向丹青得,胜势兼随翰墨回。更想杜郎诗在眼,一江春雪下离堆”是对吴仲庶画作的赞美,没有体现出说理。

故选D。

【解析】

2.本题考查学生鉴赏诗歌表达技巧的能力。

(1)最后两句中“更想杜郎诗在眼”句,“想”字,结合注释“杜郎诗”,可见是运用了联想的手法,由眼前画作联想到杜牧登山赋诗,由画中的浪花联想到春雪,超越时空限制,使诗歌内容更为丰富,增添了艺术表现力。

(2)根据注释②可知,“更想杜郎诗在眼”是用典,由杜牧登齐山赋诗这个故事,写这幅图画仿佛就如杜牧一般亲自登山游览,置身景中,可见是运用了用典手法,写出画技之高超,画作之精妙。。

(3)“一江春雪下离堆”中,“春雪”指江水激起的浪花一片雪白,以“春雪”比喻画作中描绘的江中卷起的“浪花”,可见是运用了比喻的修辞手法,形象地描绘出浪花翻腾的场景,使得画面内容更有动态美。

2024高考古诗词

表达技巧鉴赏阅读专题

知识点讲解

01

修辞

古典诗词中常用的修辞手法有:比喻、拟人、夸张、对比、对偶、反问、设问、双关、借代、用典、互文等等。

对修辞手法的鉴赏,就是要明确辨识和判断修辞手法是什么,掌握和了解各种修辞手法的特点,分析和评价它们对于塑造形象、表现情感和体现主旨的作用。

修辞

答题模式:

1.答题时首先明确手法。

2.结合诗歌解释为什么是这种手法。

3.答出效果。

修辞

特别提醒

1.修辞手法主要是就语言表达上的特点来说的。

2.修辞手法属于表达技巧的范畴,有时题干会以“用了什么表达技巧”设问。

3.修辞手法的考查有时与炼字、炼句结合起来考查,鉴赏时要注意明确题型特征。

4.修辞手法是为思想内容或情感服务的。因此,在分析修辞手法时,必须密切联系诗歌的主要内容和其中渗透的诗人的思想情感。

修辞

1.比喻:用一种事物或情景来比作另一种事物或情景。可分为明喻、暗喻、借喻,有突出事物特征,把抽象的事物形象化的作用。如刘禹锡的《望洞庭》:“湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。遥望洞庭山水色,白银盘里一青螺。”

2.比拟:就是根据想象把物当作人来写(即拟人),或把人当作物来写、把此物当作彼物来写(即拟物)。比拟有促使读者产生联想,使描写的人、物、事表现得更形象、生动的作用。如韩愈的《晚春》:“草树知春不久归,百般红紫斗芳菲。杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞。”

3.夸张:对事物的形象、特征、作用、程度等作扩大或缩小的描述。能够更突出、更鲜明地表现事物,增强语言的感染力。如李白的《秋浦歌》:“白发三千丈,缘愁似个长。不知明镜里,何处得秋霜!”

修辞

例:

秋夜将晓出篱门迎凉有感

陆 游

三万里河东入海,五千仞岳上摩天。

遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。

“三万里”“五千仞”“上摩天”“泪尽”都是夸张,正是这些夸张描写,把诗人对祖国的热爱,对苟且偷安、不去收复失地的求和派的愤懑,以及对遗民遭受的苦难的深切同情,表现得淋漓尽致。

修辞

4.借代:借用相关的事物来代替所要表达的事物。借代可用部分代替全体,具体代替抽象,特征代替人等。借代的运用可使语言简练、含蓄。如李清照的《如梦令》:“昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒。试问卷帘人,却道海棠依旧。知否,知否?应是绿肥红瘦!”

5.对偶(对仗):用结构相同、字数相同的一对句子或短语来表达两个相对或相近的意思。对偶的作用从形式看,语言简练,整齐对称;从内容看,意义集中含蓄。如李华的《春行即兴》:“宜阳城下草萋萋,涧水东流复向西。芳树无人花自落,春山一路鸟空啼。”

6.设问:先提出问题,接着自己把看法说出。问题引入,带动全篇;中间设问,承上启下;结尾设问,深化主题,令人回味。如阿鲁威的《[双调]·蟾宫曲·怀古》:“问人间谁是英雄?有酾酒临江,横槊曹公。紫盖黄旗,多应借得,赤壁东风。更惊起南阳卧龙,便成名八阵图中。鼎足三分,一分西蜀,一分江东。”

修辞

7.反问:用疑问的形式表达确定的意思,用来加强语气,表达强烈的感情。如王安石的《叠题乌江亭》:“百战疲劳壮士哀,中原一败势难回。江东弟子今虽在,肯与君王卷土来?”

8.双关:利用词的多义和同音的条件,有意使语句同时兼有两种意思,表面上说这个意思,实际上是说另外一个意思,这另外一个意思才是语句的真意所在。双关可以分为谐音双关和语意双关两大类,在诗歌中常见的是谐音双关。如李白的《春思》:“燕草如碧丝,秦桑低绿枝。当君怀归日,是妾断肠时。春风不相识,何事入罗帏?”

例:

杨柳青青江水平, 闻郎江上唱歌声。

东边日出西边雨,道是无晴却有晴。

修辞

9.顶真:上句结尾的词语作下句的开头,或前文的末尾句作下文的开头。这种环环相扣的句式,主要作用是贯通语气,突出事物之间的紧密联系。如元代马致远的杂剧《汉宫秋》第三折[梅花酒]:“呀!俺向着这迥野悲凉。草已添黄,兔早迎霜。犬褪得毛苍,人搠起缨枪,马负着行装,车运着糇粮,打猎起围场。他、他、他,伤心辞汉主;我、我、我,携手上河梁。他部从入穷荒,我銮舆返咸阳。返咸阳,过宫墙;过宫墙:绕回廊;绕回廊,近椒房;近椒房,月昏黄;月昏黄,夜生凉;夜生凉,泣寒螀;泣寒螀,绿纱窗;绿纱窗,不思量!”

10.比兴:朱熹《诗集传》中有“比者,以彼物比此物也。”“兴者,先言他物以引起所咏之词也。”“比”,就是打比方;“兴”,就是联想,触景生情,因物起兴。如《诗经》中第一首诗《关雎》:“关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。……”

修辞

11.反复:是指为了强调某个意思、某种感情,有意重复某个词语或句子的修辞手法。可以增强语气或语势,增强感染力和表达效果。同时,还可以使诗文的格式整齐有序,而又回环起伏,充满音韵美。如辛弃疾的《丑奴儿》:“少年不识愁滋味,爱上层楼。爱上层楼,为赋新词强说愁。而今识尽愁滋味,欲说还休。欲说还休,却道天凉好个秋。”

12.互文:是指在古诗文中相邻的句子所用的词语互相补充,结合起来表达一个完整的意思的一种修辞手法。内容丰富、相互补充,可以起到言简意赅的效果。如《古诗十九首·迢迢牵牛星》中:“迢迢牵牛星,皎皎河汉女。纤纤擢素手,札札弄机杼。终日不成章,泣涕零如雨。河汉清且浅,相去复几许?盈盈一水间,脉脉不得语。”

修辞

13.通感:就是通过联想把听觉、视觉、嗅觉、味觉、触觉等两种或两种以上的感觉沟通起来的一种修辞手法。可以使色彩有温度,使声音有形象,冷暖有重量,气味有锋芒。可以创造出更加鲜明的形象,开拓出新颖的意境,抒发出独特的感受,增强艺术表现力和感染力。如韩愈的《听颖师弹琴》:“昵昵儿女语,恩怨相尔汝。划然变轩昂,勇士赴敌场。浮云柳絮无根蒂,天地阔远随飞扬。喧啾百鸟群,忽见孤凤凰。跻攀分寸不可上,失势一落千丈强。”

14.排比:是由三个或三个以上结构相同或相似、内容相关、语气一致的句子排列在一起而构成。可以增强语言气势,深化思想内容,增强文章的说服力和感染力。如《木兰辞》中:“开我东阁门,坐我西阁床,脱我战时袍,著我旧时裳。……”

修辞

15.列锦:就是全部用名词或名词性短语,经过选择组合,巧妙地排列在一起,构成生动可感的图像,用以烘托气氛、创造意境、表达情感的一种修辞手法。运用列锦修辞可达到凝练美、简约美、含蓄美的艺术效果。如邵康节的《山村咏怀》:“一去二三里,烟村四五家。亭台六七座,八九十枝花。”

例题展示

草书歌

陆游

倾家酿酒三千石,闲愁万斛酒不敌。

今朝醉眼烂岩电,提笔四顾天地窄。

忽然挥扫不自知,风云入怀天借力。

神龙战野昏雾腥,奇鬼摧山太阴黑。

此时驱尽胸中愁,槌床大叫狂堕帻。

吴牋蜀素不快人,付与高堂三丈壁。

【注】此诗作于1182年,诗人正谪居故乡山阴(今浙江绍兴)。

1.下列对这首词的赏析和理解,不正确的一项是( )

A.本诗前四句写酒不敌愁,酒醉后,醉眼如岩下闪电,提笔欲奋臂疾书,四顾却突然感到茫茫天地如此狭窄,感慨颇深,此为作草书的感情酝酿阶段。

B.吴地名纸、蜀地素帛,尚不足以让诗人快速书写,只好在高堂三丈墙壁之上尽情“挥扫”,这两句写得极妙,把诗人的豪迈狂放之情推向高潮。

C.本诗风格含蓄而狂放,借醉后狂草来抒写愁思,“倾家酿酒”,痛饮万斛,借天之力“挥扫”,“槌床大叫”,“付与高堂”,“狂”字点睛,贯穿全诗。

D.本诗表现了集爱国者、豪放诗人、书法家于一身的陆游的时代苦闷,艺术表现独具特色。

2.“神龙战野昏雾腥,奇鬼摧山太阴黑。”两句写尽草书之气势神韵,请从修辞的角度加以赏析。

单击此处添加标题

【答案】1.B

2.①比喻新颖奇特,以“神龙战野”“奇鬼摧山”比喻草书纵横飞舞之笔力、形态,尤为形象入神。

②“昏雾腥”运用通感,以嗅觉写视觉,增强了真实感。

③运用夸张,奇鬼摧摇着大山,连月亮也黯然无光,与上句共同形成一种气氛,将草书的狂放神韵充分显示了出来,形神兼具。

单击此处添加标题

【解析】

1.本题考查学生理解诗歌内容,赏析诗歌语言的能力。

B.“尚不足以让诗人快速书写”错误,诗中“快人”不是“让诗人快速书写”,而是“快人心意”。“吴牋蜀素不快人,付与高堂三丈壁”是说吴地所产的名纸与蜀地所产的素帛,书写起来还不足以快人心意,只有在那高堂的三丈墙壁之上尽情“挥扫”,才能使人心情畅快,把诗人凭借草书驱愁之情抒发得淋漓酣畅。

故选B。

单击此处添加标题

【解析】

2.本题考查学生鉴赏诗歌炼句以及表达技巧的能力。

由题干可知,这两句是写草书的气势神韵,结合修辞分析效果的时候应凸显这一点。

首先理解这两句的意思,然后结合修辞分析效果。

“神龙战野昏雾腥,奇鬼摧山太阴黑”,这两句形容草书笔力遒劲,飞舞驰骤,象神龙战于野外,一片昏雾中还散发出血腥的气味,又象奇鬼摧摇着大山,连月亮也黯然无光。这两句将草书纵横飞舞的笔力、形态比作 “神龙战野”“奇鬼摧山”,可见气势之盛、力道之足。而“昏雾腥”则使用通感,草书纵横飞舞是视觉所见,而“腥”是嗅觉所闻,用嗅觉来写视觉。“神龙战野”“奇鬼摧山”“太阴黑”,诗人用这些现实生活不可能出现的景象来形容草书之气势,这是夸张的修辞手法,充分展现了作草书时的精神状态和所作草书的气势与神韵。

表现手法

诗歌中常见的表现手法:

1、联想、想象:联想由一事物联系到与之有关的另一事物,或把事物中类似的特点联系起来造成一个典型。

2、铺垫:为主要情节做准备或酝酿高潮到来之前的一系列非主情节。

3、象征:通过特定的、容易引起联想的具体形象,表现与之相似或相近特点的概念、思想和感情。

4、对比(对照 ):把两种不同的事物或情形作对照,互相比较。

5、衬托(烘托):指的是以乙托甲,使甲的特点或特质更加突出。有正衬和反衬两种。

6、抑扬:把要贬抑否定的方面和要肯定的方面同时说出来,只突出强调其中一个方面以达到抑此扬彼或抑彼扬此的目的。有先扬后抑和先抑后扬之分。

表现手法

7、(前后)照应:指诗中对前面所写的作必要的回答。恰当运用这种方法使结构显得紧凑、严谨。

8、正侧描写:对描写对象进行正面的直接的描写是正面描写;描写对象周围的事物,使对象更鲜明、突出的是侧面描写。

9、虚实结合:是指现实的景、事与想象的景、事互相映衬,以实衬虚、以虚衬实,交织一起表达同一样的情感。

10、托物言志:在描摹事物以尽其妙的基础上融入作者的感情,含蓄地寄托作者的主张、哲理,能给人留下思考的余地和想象的空间。

11、直抒胸臆:即景抒怀,直接表达诗人面对自然景象所产生的情感和富有哲理性的思想。

12、借景抒情:通过景物描写,衬托作者或喜或悲的情感。

表现手法

13、融情于景:人要表达的思想感情正面不着一字,全然寓于眼前的自然景象之中,借自然景物抒发感情。

14、衬托或渲染:对环境、景物作多方面的描写形容,以突岀事物的特点,营造氛围。

15、动静结合:对事物、景物作动态、静态的描写,两者相互映衬,构成一种情趣。

16、用典:用典有用事和引用前人诗句两种。用事是借用历史故事来表达作者的思想感情,包括对现实生活中某些问题的立场和态度、个人的意绪和愿望等等,属于借古抒怀。委婉地表达了作者的思想、情感。

表现手法

答题模式:

(1)首先必须准确指出用了什么表现手法或何种技巧,其次才是对相关技巧的具体的鉴赏。

(2)结合相关诗句说说这个手法的内容,在诗歌中的具体运用。

(3)说说作者采取这种手法的原因。

(4)再次解释这种手法表达了诗人怎样的情感,传达了怎样的旨趣,运用该手法的好处。在鉴赏过程中的语言表述必须是将诗歌的意境解释和形式技巧的鉴赏结合在一起的流畅优美的赏析。

例题展示

二月十九日携白酒鲈鱼过詹使君食槐叶冷淘①

苏轼

枇杷已熟粲金珠,桑落初尝滟玉蛆②。

暂借垂莲十分盏,一浇空腹五车书。

青浮卵碗槐芽饼③,红点冰盘藿叶鱼。

醉饱高眠真事业,此生有味在三余④。

【注】①宋哲宗绍圣元年(1094)十月,苏轼被贬惠州。詹使君,指惠州知州詹范。②玉蛆,浮在酒面上的白色泡沫。亦以代酒。③槐芽饼,即槐叶冷淘,我国古代一种传统凉食。④三余,典出三国董遇言:“冬者岁之余,夜者日之余,阴雨者时之余。”意在强调这些被人们忽略的闲暇时间可以用来读书。

单击此处添加标题

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.首联既点明时节,又描述美食美酒,引出了下文苏轼与詹使君宴饮情景的描写。

B.颔联写诗人用荷叶杯盏,斟满美酒,痛饮一番,来浇空有满腹经纶的胸中块垒。

C.末句用“三余”之典,不写读书,而叙闲暇享乐,说明诗人意志消沉,不思进取。

D.律诗中间两联讲究对仗,本诗前三联皆对仗,体现格律严谨、语言整饬的特点。

2.苏轼是著名的美食家,在本诗前三联中,他用了哪些手法来写美食美味?请简要赏析。

单击此处添加标题

【答案】1.C

2.(1)对比。首联中金黄色的枇杷与白玉色的美酒,颈联中青绿色的槐芽饼与绯红的藿叶鱼,色彩对比鲜明,让人垂涎欲滴。

(2)衬托。用垂莲盏、圆卵碗、大冰盘等器具盛放美酒佳肴,美器衬美食,更显美食色味俱佳,令人口齿生津。

(3)比喻。首句把枇杷比作金珠,写出了枇杷的色泽诱人。

单击此处添加标题

【解析】

1.本题考查学生对诗歌内容的理解和赏析能力。

C.“意志消沉,不思进取”分析错误,此句表现了诗人被贬之后的复杂心情,既有旷达洒脱,又有落寞失意。

故选C。

单击此处添加标题

【解析】

2.本题考查学生对诗歌表现手法的分析能力。

在本诗中,作者运用了多种手法来描写美食。

第一,本诗的首联 “枇杷已熟粲金珠,桑落初尝滟玉蛆”,写枇杷已熟,金灿灿圆润如珠;启封一坛桑落酒,酒沫洁白盈盈。此联中将金黄色的枇杷与白玉色的美酒进行对比,在对比中体现出颜色的反差;而颈联“青浮卵碗槐芽饼,红点冰盘藿叶鱼”中青绿色的槐芽饼与绯红的藿叶鱼同样运用颜色的对比,通过鲜明的色彩对比,突出食物的美好,,让人垂涎欲滴。

单击此处添加标题

其次,作者运用衬托的手法,通过描写盛放食物器具的精美来衬托食物的美好,颈联“青浮卵碗槐芽饼,红点冰盘藿叶鱼”中,卵碗,圆卵形的碗。冰盘,大瓷盘,光洁如冰。槐芽饼盛在圆碗里,一抹青色浮现;藿叶鱼片排在白瓷盘中,点点绯红。盛放食物的器具衬托了食物,更显美食色味俱佳,令人口齿生津。

最后,作者还运用了比喻的修辞手法,如首句中“枇杷已熟粲金珠”,此处将枇杷比喻为金珠,生动地描写出了枇杷色泽诱人,从中可以联想到枇杷已经熟透,吃起来一定甘甜异常。

抒情手法

诗歌的抒情方式主要有直抒胸臆、借景抒情、即事感怀、托物言志、怀古伤今等,还有借助特殊的方式抒情如用典、对比、细节描写等,答题时根据具体的诗歌具体的分析

直接抒情(直抒胸臆) 直接抒情也叫直抒胸臆,是直接对有关人物和事件表明爱憎态度的抒情方式。

中国古典诗歌的创作十分讲究含蓄、凝练。诗人在处理情感时一般不是直接的抒情,而是言在此意在彼,叙事则因事缘情,写景则借景抒情,咏物则托物言志,记史则咏史抒怀。

抒情手法

因事缘情

如唐代张籍的<秋思>"洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。复恐匆匆说不尽,行人临发又开封。”这首秋思寓情于事,借助日常生活中一个富于包孕的片断——寄家书时的思想活动和行动细节,非常真切细腻地表达了作客他乡的人对家乡亲人的深切怀念。又如白居易的<蓝桥驿见元九诗> “蓝桥春雪君归日,秦岭秋风我去时。每到驿亭先下马,循墙绕柱觅君诗。”这首绝句,乍读只是平淡的征途纪事,顶多不过表现白与元交谊甚笃,爱其人而及其诗而已。其实,这貌似平淡的二十八字,却暗含着诗人心底的万顷波涛。可贵的友情,可泣的共同遭际,诗中一句不说,只是让读者自己去寻觅包含在春雪秋风中的人事深沉变化,去体会诗人那种沉痛凄怆的感情。这正是所谓“言浅而深,意微而显”。

抒情手法

借景抒情

当作者对某种景物有所感触时,把自身所要抒发的感情 ,寄寓在景物中,通过描写景物予以抒发,这种抒情方式就叫做借景抒情。一般情况下,是乐景写乐情,哀景抒哀情,但也有以乐景衬哀情或哀景写乐情的写法。

乐景写乐情:如唐代杜甫的《春夜喜雨》“好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声。野径云俱黑,江船火独明,晓看红湿处,花重锦官城。”是描绘春雨夜景,表现喜悦心情的名作。谢灵运的“池塘生春草,园柳变鸣禽”从春草中,从园柳和鸣禽中,诗人感到春天的蓬勃生机,透露出喜悦的感情。

抒情手法

哀景述哀情:如刘禹锡的《石头城》 “山围故国周遭在,潮打空城寂寞回。淮水东边旧时月,夜深还过女墙来。”诗人把石头城放到沉寂的群山中写,放在带凉意的潮声中写,放到朦胧的月夜中写,这样尤能显示出故国的没落荒凉。只写山水明月,而六代繁荣富贵,俱归乌有。诗中句句是景,然而无景不融合着诗人故国萧条,人生凄凉的深沉感伤。再如元稹的《闻乐天授江州司马》“残灯无焰影幢幢,此夕闻君谪九江。垂死病中惊坐起,暗风吹雨入寒窗。”元稹贬谪他乡,又身患重病,心境本来就不佳。忽然听到挚友也蒙冤被贬,内心更是极度震惊,万般怨苦,满腹愁思一齐涌上心头。以这种悲凉的心境观景,一切景物也都变得阴沉昏暗了。首尾两句,既是景语,又是情语,以哀景抒哀情,情与景融合一体,“妙合无垠”。

抒情手法

乐景衬哀情:《姜斋诗话》说:“以乐景写哀,以哀景写乐,一倍增其哀乐。如杜甫的《绝句二首》“江碧鸟逾白,山青花欲燃。今春看又过,何日是归年?”碧绿的江,青葱的山,火红的花,洁白的鸟,这春末夏初的景色不可谓不美,可惜岁月荏苒,归期遥遥,非但引不起游玩的兴致,反而勾起了漂泊的感伤。再如唐代张仲素的《春闺思》“袅袅城边柳,青青陌上桑。提笼忘采叶,昨夜梦渔阳。”春意盎然的美景反衬出少妇内心的哀怨、凄凉。以乐景写哀情,别具韵致。

抒情手法

托物言志

作者借自然界中的某物自身具有的特征,来表达某种志向或情感,诗中的物带有了人格化的色彩。如虞世南的《蝉》 :“垂绥饮清露,流响出疏桐。居高声自远,非是藉秋风。”诗中三四句借蝉声远传的独特感受,道出了蕴含的真理,也就是立身品格高洁的人,不需要某种外在的凭借,自能声名远播,从而表达出对人的内在品格的热情赞颂和高度自信。王安石的《北陂杏花 》“一陂春水绕花身,花影妖娆各占春。纵被春风吹作雪,绝胜南陌碾作尘。”杏花,绚丽而脱俗,傍水杏花,更是风姿绰约,神韵独绝。本诗写临水开放的杏花,是一首咏物诗,更是作者淡然心境,高洁人格,宁为玉碎,不为瓦全的倔强个性的体现。

抒情手法

咏史抒怀

如张可久的《 [中吕] 卖花声》怀古 “美人自刎乌江岸,战火曾烧赤壁山,将军空老玉门关。伤心秦汉,生民涂炭,读书人一声长叹”这首曲慨叹秦汉时统治者之间的战争和各民族间的战争,给老百姓造成了深重的灾难,表现了作者同情人民的思想感情。又如刘禹锡的《 乌衣巷》“朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。”昔日车水马龙的朱雀桥,衣冠往来的乌衣巷,而今已经荒凉冷落,笼罩在寂寥惨淡的氛围之中。从中我们可以清晰地听到作者对这一变化发出的沧海桑田的无限感慨。

例题展示

送李少府贬峡中王少府贬长沙

高适

嗟君此别意何如,驻马衔杯问谪居。

巫峡啼猿数行泪,衡阳归雁几封书。

青枫江①上秋帆远,白帝城边古木疏。

圣代即今多雨露,暂时分手莫踌躇。

单击此处添加标题

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.起句以问句开始,“嗟”字,有“叹息”之意,体现诗人对友人被贬的境遇表示关切和同情,可见诗人对两位友人饱含的真切情谊。

B.颔联上句借猿啼凄楚令人闻之落泪,烘托李少府贬谪之地的荒凉冷落;下句由长沙想到衡阳大雁传信,意在王少府很少与诗人联系。

C.尾联中作者并不沉沦于离别的悲伤凄楚之中,这与王勃《送杜少府之任蜀州》中“无为在歧路,儿女共沾巾”中体现的胸襟有共通之处。

D.这首送别诗构思工整,自然精当。首联“此别”、“谪居”四字,巧妙将标题中“送”和“贬”点出,既呼应分别时的背景,又为尾联抒情铺垫。

2.盛传敏在《碛砂唐诗纂释》中评价颈联:“且就中便含别思。”请结合颈联,赏析颈联抒发离别之思的精妙之处。

单击此处添加标题

【答案】1.B

2.①颈联运用想象(虚实结合)暗示友人被贬之地,同时巧妙回扣题目;

②上句想象王少府到长沙,望着开阔辽远之景会洗却贬谪之苦;下句想象李少府到了峡中,可以去白帝城凭吊古迹,以求慰藉;

③诗人借想象之景,含蓄深切地抒发诗人对友人离别的牵挂和被贬时的劝慰之情。

单击此处添加标题

【解析】

1.本题考查学生对诗歌内容的理解和赏析能力。

B.“意在王少府很少与诗人联系”分析错误。“衡阳归雁几封书”句中“归雁传书”是借用苏武雁足系书故事,但长沙路途遥远,归雁也不能传递几封信。意即诗人希望王少府应多与我书信联系。

故选B。

单击此处添加标题

【解析】2.本题考查学生鉴赏诗歌炼句的能力。

诗的颈联“青枫江上秋帆远,白帝城边古木疏”因构思巧妙而受到历代诗人的称许。

首先,上句想象长沙的自然风光。青枫江指浏水,在长沙与湘江汇合。这句写王少府到了长沙,在秋高气爽的季节,望着那明净高远、略无纤尘的蓝天,自然会洗尽烦恼。

下句想象夔州(即今四川奉节县)的名胜古迹。白帝城为西汉公孙述所筑,在夔州,当三峡之口。这句写李少府到了峡中,可以去古木参天、枝叶扶疏的白帝城凭吊古迹,以求慰藉。这样就运用想象,通过“青枫江”“白帝城” 来暗示友人被贬之地,同时巧妙回扣题目。

其次,作者通过自己的想象之景,无论是青枫江上的秋帆,还是白帝城边的古木,无疑都是游赏的佳处,作者指出,虽然被贬,但却有机会去游赏那些贬地的风景,也算是有失有得,所以此处含蓄深切地抒发诗人对友人离别的牵挂和被贬时的劝慰之情。

上句说流连光景,下句说寻访古迹,实际也是对二人共同讲的。这样,在精炼的字句中,包含了丰富的内容,既照顾到了二人不同的地点,又表达了对双方一致的情意。

写景手法

对于诗词中的景,鉴赏时应主要注意的常见方法和技巧有以下几点:

1.留意作者观察景物的立足点和描写景物的角度,如高、低、俯、仰的变化。

2.把握和分析作者描写景物的方法,如绘形、绘声、绘色。“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。”

3.理解和说明描写景物的技巧,参照前面的表现手法。

4.语言运用方面,既要学会欣赏像盛唐诗人所描写的雄浑壮丽的景象,如王维的“大漠孤烟直,长河落日圆”,又要善于体会诗人细致入微的观察、捕捉和描摹,如杜甫的“细雨鱼儿出,微风燕子斜”。

例题展示

和李时发春日见寄

孔武仲

闻道重湖路未通,悠然身在碧湘中。

崎岖水国犹千里,牢落春花已半空。

江浪溅寒侵小睡,岳云筛雨响疏篷。

君诗亦说清幽趣,便觉年来气味同。

单击此处添加标题

1.下列对这首诗的理解与赏析,不正确的一项是( )

A.诗歌首联从“闻道”落笔,表现好友虽身处偏僻之地,却能悠然自得的心境。

B.诗歌颔联描写水国千里、春花寥落的自然环境,以时空阻隔,营造凄凉氛围。

C.诗歌尾联点明二人在创作中呈现出相同的趣味,认可自己与好友的艺术追求。

D.全诗写景中兼抒情,在日常酬唱间展现知己情谊,感情真挚,读来别有意味。

2.本诗颈联写景艺术颇有特色,请结合诗句简要赏析。

单击此处添加标题

【答案】1.B

2.①用词精当传神。“侵”字赋予自然人格化,形象生动地表现出江水浪花中的料峭春寒:“筛”字细腻逼真地描摹出雨点透过云层、打在船篷之上的独特景象。

②描写手法多样,江水飞溅,寒意侵人,春雨响篷,诗人运用比拟手法,并调动触觉、听觉等多种感官刻画江上生活情景,给人身临其境之感。

③寓情于景。在对江上生活情景的描写中,寄寓了诗人欣赏自然美景、自得其乐的清幽之趣。

单击此处添加标题

【解析】

1.本题考查学生分析理解诗歌内容的能力。

B.“营造凄凉氛围”错,从诗歌内容来看,虽然二人相距甚远,此时春花凋零,但这只是当时实景,并不“凄凉”;且“凄凉”和“悠然”“清幽”明显矛盾。

故选B。

单击此处添加标题

【解析】

2.本题考查学生鉴赏诗歌炼句的能力。

“江浪溅寒侵小睡”意思是:江水上的浪花溅起寒气侵扰了人们的睡眠,“侵”赋予江浪以人的行为,是拟人的手法,生动形象地展现出江水浪花中的料峭春寒。“岳云筛雨响疏篷”雨点透过高耸入云的山岳打在船篷上,发出悦耳的声响,“筛”写出了雨点的密集,细腻逼真地描摹出雨点透过云层、打在船篷之上的独特景象。

“江浪溅寒侵小睡”中“寒”属于触觉描写,写出了寒意侵人的感觉;“岳云筛雨响疏篷”中“响”属于听觉描写,写出了雨点打在船篷之上的声音。两句运用了触觉和听觉相结合的手法,给人身临其境之感。

“江浪溅寒侵小睡,岳云筛雨响疏篷”描写了江上生活的情景,环境优美,悠闲自得,诗人借景抒情,寓情于景,抒发了诗人热爱自然,悠然自得的心境。

小试牛刀

02

送国棋王逢

杜牧

玉子纹楸一路饶①,最宜檐雨竹萧萧。

羸形暗去春泉长,拔势横来野火烧。

守道还如周伏柱②,鏖兵不羡霍嫖姚③。

得年七十更万日,与子期于局上销。

【注】①玉子纹楸:精美的棋子、棋盘:一路饶:即让一子。②周伏柱:指老子,曾做过周朝的柱下史。③霍嫖姚:即霍去病,汉武帝时名将,两次大破匈奴,屡建战功,曾为嫖姚校尉。

1.下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是( )

A.诗歌首联从令人难忘的对弈场景入手,“檐雨竹萧萧”烘托出幽雅惬意的环境。

B.“羸形暗去春泉长”是说王逢下棋扶弱起危好比春泉潺湲不息,充满了生机。

C.“拔势横来野火烧”运用拟人,说明王逢进攻起来突兀迅速,拔旗斩将,野火燎原,令人难以招架。

D.颈联写出王逢以静制动进攻厮杀的棋风,攻防有序,稳健而凌厉,令人惊叹。

2.本诗句句写“棋”,那么诗人是怎样借“棋”写别情的?结合诗句作简要分析。

【答案】1.C

2.①首联描绘了淅淅沥沥的秋雨、萧萧瑟瑟的修篁的环境,诗人与友人窗下摆棋对弈的场景,给人幽雅又惬意的感受。“最宜”二字,足见友情之深厚,也增添了别离之感伤。

②中间两联运用比喻和典故,表现了友人高超的棋艺,可以看出两人对弈之趣。然而这种惬意会随着友人的离开而不得,棋艺越妙,离别之情越浓。

③尾联诗人借与好友王逢相约,要将万余日时间,尽行于棋局上销用,表面上是几多豪迈,几多欢快,实际上却暗寓着百般无奈和慨叹,抒发的离情别绪极为浓郁,极为深沉。

【解析】

1.本题考查学生分析理解诗歌内容的能力。

C.“运用拟人”错,应为比喻修辞。“拔势横来野火烧”运用比喻,说明王逢进攻起来突兀迅速,势如拔旗斩将,疾如野火燎原。

故选C。

【解析】2.本题考查学生理解诗歌中作者的思想情感和分析抒情手法的能力。

回答本题抓住“句句写‘棋’”“怎样借‘棋’写别情”这两个关键词,回答时应该按照“描写了与棋有关的什么事,抒发了什么别情”的内容逐句分析即可。

这是一首颇有趣味充满深情的送别诗。作者的友人王逢是一位棋艺高超的围棋国手,于是作者紧紧抓住这点,巧妙地从纹枰对弈一路出发,以爽健的笔力委婉深沉地抒写出自己的依依惜别之情。

首联“玉子纹楸一路饶,最宜檐雨竹萧萧”,起首即言棋,从令人难忘的对弈场景下笔,一下子便引发人悠悠缕缕的棋兴。“最宜”二字,足见友情之深厚,也增添了别离之感伤。

颔联“羸形暗去春泉长,拔势横来野火烧”,羸形,指棋形羸弱。这是赞美友人绝妙的棋艺,这两句运用了比喻的手法,说他扶弱起危好比春泉淙淙流淌,潺湲不息,充满了生机;进攻起来突兀迅速,势如拔旗斩将,疾如野火燎原。然而这种惬意会随着友人的离开而不得,棋艺越妙,离别之情越浓。

颈联承前,使事言棋,赞叹友人的棋风:“守道还如周伏柱,鏖兵不羡霍嫖姚。”这两句说王逢的棋动静相宜,攻防有序,稳健而凌厉。防御稳固,阵脚坚实,就像老子修道,以静制动,以无见有。进攻厮杀,首尾相应,战无不胜,较之霍去病鏖兵大漠,更加令人惊叹。这四句淋漓兴会,运用典故,写出王逢的棋风不仅有老子的守道风范,还有霍去病的勇敢和谋略,极力渲染烘托,表现出友人高超的棋艺和自己真挚的友情。

尾联“得年七十更万日,与子期于局上销”:如今他遇上王逢这样棋艺高超,情投意合的棋友,该是多么欢乐啊。可是友人就要离去了,留下的将仅仅是“最宜檐雨竹萧萧”那种美好的回忆。因此这两句含蕴极丰,表面上是几多豪迈,几多欢快,实际上却暗寓着百般无奈和慨叹,抒发的离情别绪极为浓郁,极为深沉。

画鹰①

杜甫

素练风霜起,苍鹰画作殊。

②身思狡兔,侧目似愁胡③。

绦镟④光堪摘,轩楹⑤势可呼。

何当击凡鸟,毛血洒平芜。

【注】①这首题画诗是杜甫青年时期所作。②(sǒng):挺立。③愁胡:发愁神态的胡人,胡人眼色深碧。④绦镟(xuàn):绦,丝绳,用来系鹰;镟,鹰绳另一端系的金属环。⑤轩楹:悬挂画鹰的堂前窗柱。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.“风霜起”写画鹰的周身环境,肃杀之气扑面而来,画鹰的气势得到烘托。

B.颔联描写画鹰生动形象,“?身”“侧目”写其神态,“思狡兔”写其心理。

C.颈联写绳环被摘下,画鹰凌空振翅,再现了画鹰栩栩如生、气势非凡的形象。

D.“何当”表明期望,“凡鸟”指平庸之鸟,“击”体现了作者对“凡鸟”的态度。

2.本诗句句写画鹰,但托物言志,“怀抱俱见”,请简要分析。

【答案】1.C

2.诗人借鹰言志,通过描绘画中雄鹰的威猛的姿态、飞动的神情和搏击的激情,塑造了气势不凡、志向高远的苍鹰形象,表现了诗人青年时代昂扬奋发、积极进取的心志和鄙视庸碌、嫉恶如仇之心。

【解析】

1.本题考查学生理解诗歌内容,赏析诗歌语言的能力。

C.“绳环被摘下,画鹰凌空振翅……”曲解诗意,颈联是想象画鹰只要解开绳环,即可振翅而出,借想象丰满了画鹰的形象。

故选C。

【解析】2.本题考查学生鉴赏品味诗歌思想情感的能力。

由题干可知,这首诗歌中借鹰来言志,所以考生需要结合鹰的特点来分析其中的诗人的“怀抱”。

诗歌中间四句描写画面上苍鹰的神态,颔联两句是说苍鹰的眼睛和猢狲的眼睛相似,耸起身子的样子,好像是在想攫取狡猾的兔子似的,刻画出苍鹰搏击前的动作及其心理状态;颈联两句是说系着金属圆轴的苍鹰,光彩照人,只要把丝绳解掉,即可展翅飞翔;悬挂在轩楹上的画鹰,神采飞动,气雄万夫,好像呼之即出,去追逐狡兔,描写出画鹰跃跃欲试的气势。这两联中,“思”与“似”、“摘”与“呼”两对词,把画鹰刻画得极为传神,“思”写其动态,“似”写其静态,“摘”写其情态,“呼”写其神态,展现了画面之鹰的气势不凡、志向高远。

最后两句把画鹰当成真鹰,寄托着作者的思想,“何当”含有希幸之意,就是希望画鹰能够变成真鹰,奋飞碧霄去搏击凡鸟;“毛血”句把“凡鸟”喻为误国的庸人,含锄恶之意。由此看来,此诗借咏《画鹰》以表现作者嫉恶如仇之心,奋发向上之志。

送赵都护赴安西

张九龄

将相有更践,简心①良独难。远图尝画地,超拜乃登坛。

戎即昆山序②,车同渤海单③。义无中国费,情必远人安。

他日文兼武,而今栗且宽。自然来月窟④,何用刺楼兰。

南至三冬晚,西驰万里寒。封侯自有处,征马去啴啴⑤。

[注]①简心:语出《论语》“简在帝心”,表示被皇帝知晓、赏识。②昆山:昆仑山。此泛指西北边。序:排序,罗列。③渤海单:汉代龚遂为渤海太守,单车独行到府,治理有方,郡中安定。④月窟:泛指边远之地。⑤啴啴,牲口喘息的样子。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.诗的三、四句承接第二句“简心”一词,写赵都护熟悉边疆事务,才能出众,得到皇帝赏识并被破格提拔。

B.诗中借用龚遂单车赴边之典,表达对赵都护能力的信任,相信此次赴任一定能够将辖地治理得安定有序。

C.诗中“三冬”点明送别时令,“万里”写行程遥远,“寒”既写出边疆天气之寒,也写出诗人送别时内心凄凉。

D.末尾两句祝愿赵都护在安西建功封侯,以“征马啴啴”作结,暗含征途漫漫、任重道远之意,颇有韵味。

2.唐诗常运用“傅介子斩楼兰”之典,表达建功立业的雄心壮志。本诗反其意而用之,请结合全诗,分析“何用刺楼兰”中蕴含的深意。

【答案】1.C

2.①“何用刺楼兰”,一反“斩楼兰”之意,表示不运用武力征服西域;

②诗人相信赵都护依靠文韬武略之才、宽严相济之德,自然可以不劳师动众,使远人前来归顺,使边境安定;

③“何用刺楼兰”,不再仅着眼于个人的建功立业,更能表现诗人的宽广胸襟和盛唐的大国风范。

【解析】

1.本题考查学生对诗歌的综合理解和赏析能力。

C.“也写出诗人送别时内心凄凉”错,结合上文“车同渤海单”,诗人借用典故,表达对赵都护能力的信任,相信他一定能够将辖地治理得安定有序;结合下文“封侯自有处”,诗人在末尾祝愿赵都护在安西建功封侯;全文基调昂扬向上,恶劣的环境完全不能阻挡朋友赴边的脚步,所以“寒”字恰恰表达了诗人渴望建功立业的豪情。

故选C。

【解析】

2.本题考查学生鉴赏诗歌炼句的能力。

“何用”,反问,即不用,意思是不用武力就可以征服西域。

结合前文“他日文兼武”,写赵都护之才,文武兼备;“而今栗且宽”,写赵都护的治理策略是宽严相济;这样的话就可以“义无中国费”,指不用耗费国力,无需劳师动众;“情必远人安”“自然来月窟”指所达到的效果,使“月窟”“自然来”,使“远人安”,使边防安定。

“何用刺楼兰”不再只是着眼于表现个人建功立业的豪情,还表达了诗人宽广的胸襟和盛唐的大国风范,希望不费一兵一卒就可以使远人前来归顺,使边防安定。

次韵和吴仲庶池州斋山画图

王安石

省①中何忽有崔嵬,六幅生绡坐上开。

指点便知岩石处,登临新作使君来。

雅怀重向丹青得,胜势兼随翰墨回。

更想杜郎诗②在眼,一江春雪下离堆。③

【注】①省:唐宋时中央高级机关名,约相当于今日中央的部。②杜郎诗:指杜牧登临、游览斋山后写有《九日齐山登高》一诗。③离堆:在四川南充县东南,诗中借指斋山。

1.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.王安石写作这首诗前,吴仲庶写了一首斋山画图诗,本诗依照吴仲庶原诗的韵而创作的。

B.王安石写自己在座上欣赏画卷,图中生动、形象、别致的斋山美景随之呈现在读者面前。

C.“雅怀”赞美了吴仲庶高雅的情怀,并体现了诗人欣赏到斋山美景图时的喜悦与赞叹之情。

D.王安石的诗“学杜得其瘦硬”,他晚年诗风深沉,寓理于景,本诗集中体现了这一特点。

2.诗歌最后两句如何巧妙地赞扬这副画作,请简要说明。

【答案】1.D

2.①比喻。将画作中描绘的江中卷起的浪花比作“春雪”,形象地描绘出浪花翻腾的场景,使得画面内容更有动态美。

②用典。借用杜牧登齐山赋诗的典故,写出看到这幅图画仿佛就如杜牧一般亲自登山游览,置身景中,写出画技之高超,画作之精妙。

③联想。由眼前画作联想到杜牧登山赋诗,由画中的浪花联想到春雪,超越时空限制,使诗歌内容更为丰富,增添了艺术表现力。

【解析】

1.本题考查学生鉴赏诗歌内容及艺术手法的能力。

D.“王安石的诗……寓理于景,本诗集中体现了这一特点”分析错误。本诗前两联写“六幅生绡”“坐上开”,“指点”“登临”等词句,生动地写出了画作中斋山美景;后两联“雅怀重向丹青得,胜势兼随翰墨回。更想杜郎诗在眼,一江春雪下离堆”是对吴仲庶画作的赞美,没有体现出说理。

故选D。

【解析】

2.本题考查学生鉴赏诗歌表达技巧的能力。

(1)最后两句中“更想杜郎诗在眼”句,“想”字,结合注释“杜郎诗”,可见是运用了联想的手法,由眼前画作联想到杜牧登山赋诗,由画中的浪花联想到春雪,超越时空限制,使诗歌内容更为丰富,增添了艺术表现力。

(2)根据注释②可知,“更想杜郎诗在眼”是用典,由杜牧登齐山赋诗这个故事,写这幅图画仿佛就如杜牧一般亲自登山游览,置身景中,可见是运用了用典手法,写出画技之高超,画作之精妙。。

(3)“一江春雪下离堆”中,“春雪”指江水激起的浪花一片雪白,以“春雪”比喻画作中描绘的江中卷起的“浪花”,可见是运用了比喻的修辞手法,形象地描绘出浪花翻腾的场景,使得画面内容更有动态美。

同课章节目录