5.2《 大学之道》课件(共26张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 5.2《 大学之道》课件(共26张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 526.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-18 19:38:34 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

《大学之道》

01

了解《大学》思想。

02

积累重点文言字词,理解文章内容。

03

理解“三纲”“八目”的基本内涵,并思考其现代意义。

学习目标

半部《论语》治天下,一帧《礼记》誉千秋。

“修身、齐家、治国、平天下”,是中国古代圣贤智慧的结晶,那古代中国人到底是如何连接自我、家族、民族、国家和天下观念的呢?今天我们学习选自《礼记大学》的一段文字,感受古代圣贤的智慧。

导学

自学

知 人 论 世

了解《礼记》

《礼记》又名《小戴礼记》、《小戴记》,成书于汉代,为西汉礼学家戴圣所编。《礼记》是中国古代一部重要的典章制度选集,共二十卷四十九篇 ,书中内容主要写先秦的礼制,体现了先秦儒家的哲学思想、教育思想、政治思想、美学思想,是研究先秦社会的重要资料,是一部儒家思想的资料汇编。《礼记》中记载的古代文化史知识及思想学说,对儒家文化传承、当代文化教育和德行教养,及社会主义和谐社会建设有着重要的影响。

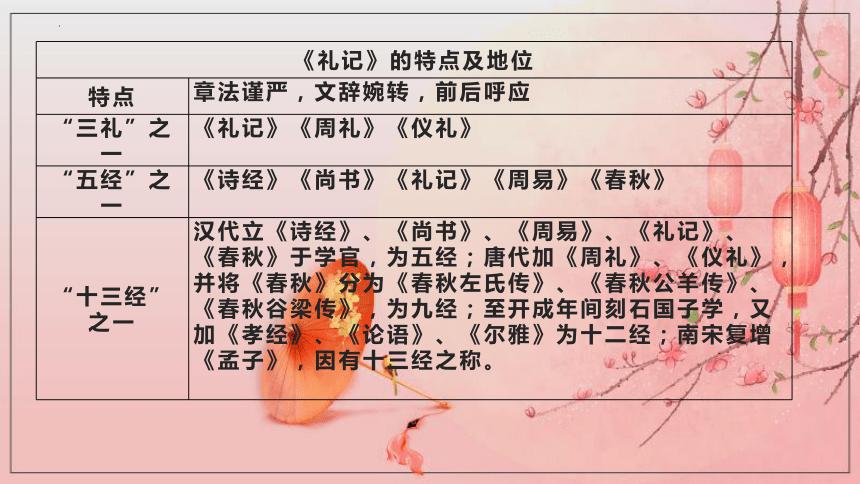

《礼记》的特点及地位 特点 章法谨严,文辞婉转,前后呼应

“三礼”之一 《礼记》《周礼》《仪礼》

“五经”之一 《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》

“十三经”之一 汉代立《诗经》、《尚书》、《周易》、《礼记》、《春秋》于学官,为五经;唐代加《周礼》、《仪礼》,并将《春秋》分为《春秋左氏传》、《春秋公羊传》、《春秋谷梁传》,为九经;至开成年间刻石国子学,又加《孝经》、《论语》、《尔雅》为十二经;南宋复增《孟子》,因有十三经之称。

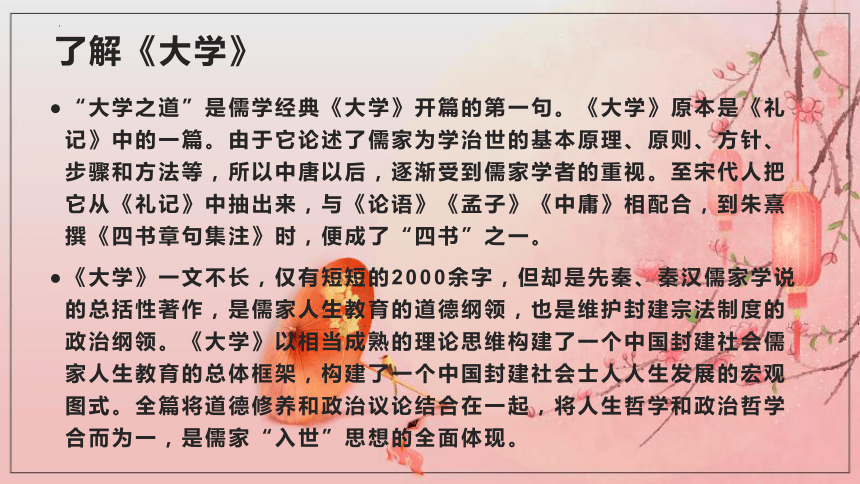

了解《大学》

“大学之道”是儒学经典《大学》开篇的第一句。《大学》原本是《礼记》中的一篇。由于它论述了儒家为学治世的基本原理、原则、方针、步骤和方法等,所以中唐以后,逐渐受到儒家学者的重视。至宋代人把它从《礼记》中抽出来,与《论语》《孟子》《中庸》相配合,到朱熹撰《四书章句集注》时,便成了“四书”之一。

《大学》一文不长,仅有短短的2000余字,但却是先秦、秦汉儒家学说的总括性著作,是儒家人生教育的道德纲领,也是维护封建宗法制度的政治纲领。《大学》以相当成熟的理论思维构建了一个中国封建社会儒家人生教育的总体框架,构建了一个中国封建社会士人人生发展的宏观图式。全篇将道德修养和政治议论结合在一起,将人生哲学和政治哲学合而为一,是儒家“入世”思想的全面体现。

教 学

1. 朗读课文,读准字音。

2. 结合注释,疏通句意。

3. 感悟体会,了解思想。

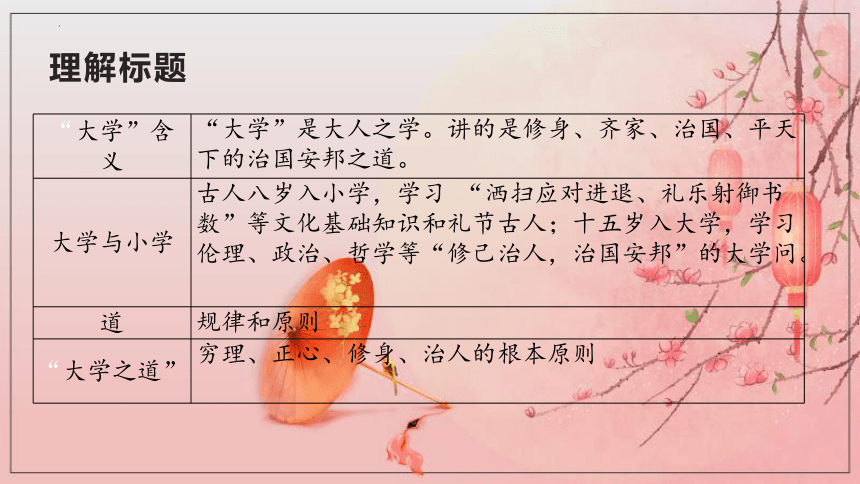

理解标题

“大学”含义 “大学”是大人之学。讲的是修身、齐家、治国、平天下的治国安邦之道。

大学与小学 古人八岁入小学,学习 “洒扫应对进退、礼乐射御书数”等文化基础知识和礼节古人;十五岁入大学,学习伦理、政治、哲学等“修己治人,治国安邦”的大学问。

道 规律和原则

“大学之道” 穷理、正心、修身、治人的根本原则

研读第一段

原文: 大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。 物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

①大学之道:指穷理、正心、修身、治人的根本原则。

②明明德:前一个“明”是形容词的使动用法,即“使彰明”,发扬、弘扬的意思;后一个“明”作形容词,明德也就是光明正大的品德。

③亲民:亲近爱抚民众。

④止于至善:达到道德修养的最高境界。

⑤知止而后有定:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移。

⑥静:心不妄动

⑦安:性情安和

⑧虑:思虑精详

⑨得:处事合宜

⑩本末:“本”原指木之根为常;“ 末 ”指木之梢为迹 。后分别引申为本根、本始和末迹、末节。指事物的根源和结局。

道:规律

释义:

大学的宗旨在于弘扬光明正大的品德,在于亲近爱抚民众,在于使人达到最完善的境界。知道应达到的境界才能够志向坚定;志向坚定才能够做到心不妄动;心不妄动才能够性情安和;性情安和才能够思虑周详;思虑周详才能够处事合宜。每一样东西都有根本有始末,凡事都有始有终,知道事物的先后次序,就接近事物发展的规律了。

问题探究

思考1: 第一段三句话讲了什么内容?分析本段的论证层次。

思考2:“三纲”具体如何解释?

思考3:“三纲”之间是怎样的关系?

思考4:为什么先要明确“三纲”这样的目标呢?

思考5:怎样实现“三纲”?

思考1: 第一段三句话讲了什么内容?分析本段的论证层次。

第一句:开宗明义:提出“三纲领”,即作为引领学习的终极目标——“明德、亲民、止于至善”

第二句:承接上文,回答“如何达到大学之道”

第三句:总结上文,阐明事物的逻辑关系,为下文引出八条目做准备。

思考2:“三纲”具体如何解释?

明确 ①“明明德”是发扬自己固有的德性,是激发求学者完善自己的自觉性,而不是用某种外在的、固定的道德准则束缚自己。

②“亲民”即“新民”,就是不仅自觉地进行自我修养,而且努力提高全体人民的道德品质,在儒家看来这是为治国平天下的伟业奠定精神基础。

③“止于至善”就是要将自己的道德品质和社会、国家的治理提升到最完美的地步,不达到最理想的境界绝不停止,实际上是一个无限的完善过程。

思考3:“三纲”之间是怎样的关系?

明确:“三纲”中,明明德是实践过程,“明明德”侧重于“内圣”;亲民是核心,“亲民”侧重于“外王”;止于至善是根本目的,是最终追求。这三个纲领构成一个由低级到高级、由个体到群体的完整社会体系,它表达了儒家一贯倡导的以教化为手段、以德政为目的的施政主张。

思考4:为什么先要明确“三纲”这样的目标呢?

明确 ①只有坚定这样的目标,才能“定”“静”“安”“虑”,最终学有所得。

②明确这样的目标,也就是弄清楚了根本,明白了事物的发展次序,也有了引领学习的终极目的。

思考5:怎样实现“三纲”?

明确 知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。

研读第二段

原文:古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知。致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

于:在 于天下者,状语后置句

正:使动用法,使……端正

诚:使动,使……真诚

齐其家:使家族中的各种关系整齐有序。

修其身:修养自身的品性。

致其知:获得知识。

格物:推究事物的原理。

知至:对外物之理认识充分。

治:治理的好,太平

至于:古:<动>到+<介> 今:<介>表示另提一件事

庶人:指平民百姓。

壹是:一律,一概。

本:根本。

释义:

古代那些要想在天下弘扬光明正大品德的人,先要治理好自己的国家。要想治理好自己的国家,先使家族中的各种关系整齐有序。要想使家族中的各种关系整齐有序,先要修养自身的品性。要想修养自身的品性,先要端正自己的心思。要想端正自己的心思,先要使自己的意念真诚。要想使自己的意念真诚,先要获得知识。获得知识的办法在于探究事物的原理。推究事物的原理之后就能对外物之理认识充分,充分认识了外物之后意念才能真诚,意念真诚后心思才能端正,心思端正后才能修养品性,品性修养后才能管理好家庭和家族,管理好家庭和家族后才能治理好国家,治理好国家后天下才能太平。上自国家元首下至平民百姓,人人都要把修养品性作为根本。

问题探究

思考1:概括内容及作用。思考2:第二段重点写了“八目”,包括哪些内容?思考3: “八目”之间是什么关系?

格物

致知

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

探究事物原理

获得知识

使心意诚实

端正内心

修养自身

整治家庭

治理国家

使天下归于太平

“八目”是什么

指网眼,比喻事物的从属部分。

八目

知

修

安

修己

内

外

安人

修身立德

致用亲民

独善其身

兼善天下

“八目”的分类

它们是一个不可分割的整体,“八目”是实现“三纲”的具体步骤,“三纲”是“八目”的指导思想。“八目”是对“三纲”的补充和发挥,“八目”的目的是实现“三纲”。

“三纲”“八目”之间有什么关系?

八目

三纲

具体步骤

指导思想

止于至善

明明德

亲民

内修

外治

★治国

★齐家

★修身

★正心

★诚意

★致知

★格物

★平天下

穷则独善其身

达则兼善天下

“三纲”“八目”之间的关系

方法

功用

思考5:“大学之道”的现实意义。

止于至善 人的全面发展

格物致知 实践出真知

诚意正心 诚实、求真、良好的初心

修身、齐家 自我完善,家庭责任

治国、平天下 社会责任,普世价值弘扬

明明德 以德治国,立德树人

亲民 以民为本

分析本文的论证特点

明确 ①论证结构严谨,条理清晰。先提出表明宗旨的“三纲”,然后提出实现“三纲”的具体步骤,说明治国平天下和个人道德修养的一致性。

②运用排比、顶真的修辞手法手法,文章气势更强,意义联系更加紧密,论证力强。

③句式整齐,节奏分明,增强了语势,具有无可辩驳的力量。

检 学

1.下列加点的词,解释不正确一项( )

A.在亲民,在止于至善 止:终止

B.致知在格物 格:探究

C.国治而后天下平 治:太平

D.壹是皆以修身为本 壹是:一律,一概

2.下列各句中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.虑而后能得 得:处事合宜

B.致知在格物 格:标准

C.人之其所亲爱而辟焉 辟:偏向

D.之其所哀矜而辟焉 矜:怜悯,同情

【答案】A 止:达到

【答案】B

“格”应是“推究”的意思

谢 谢 观 看

《大学之道》

01

了解《大学》思想。

02

积累重点文言字词,理解文章内容。

03

理解“三纲”“八目”的基本内涵,并思考其现代意义。

学习目标

半部《论语》治天下,一帧《礼记》誉千秋。

“修身、齐家、治国、平天下”,是中国古代圣贤智慧的结晶,那古代中国人到底是如何连接自我、家族、民族、国家和天下观念的呢?今天我们学习选自《礼记大学》的一段文字,感受古代圣贤的智慧。

导学

自学

知 人 论 世

了解《礼记》

《礼记》又名《小戴礼记》、《小戴记》,成书于汉代,为西汉礼学家戴圣所编。《礼记》是中国古代一部重要的典章制度选集,共二十卷四十九篇 ,书中内容主要写先秦的礼制,体现了先秦儒家的哲学思想、教育思想、政治思想、美学思想,是研究先秦社会的重要资料,是一部儒家思想的资料汇编。《礼记》中记载的古代文化史知识及思想学说,对儒家文化传承、当代文化教育和德行教养,及社会主义和谐社会建设有着重要的影响。

《礼记》的特点及地位 特点 章法谨严,文辞婉转,前后呼应

“三礼”之一 《礼记》《周礼》《仪礼》

“五经”之一 《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》

“十三经”之一 汉代立《诗经》、《尚书》、《周易》、《礼记》、《春秋》于学官,为五经;唐代加《周礼》、《仪礼》,并将《春秋》分为《春秋左氏传》、《春秋公羊传》、《春秋谷梁传》,为九经;至开成年间刻石国子学,又加《孝经》、《论语》、《尔雅》为十二经;南宋复增《孟子》,因有十三经之称。

了解《大学》

“大学之道”是儒学经典《大学》开篇的第一句。《大学》原本是《礼记》中的一篇。由于它论述了儒家为学治世的基本原理、原则、方针、步骤和方法等,所以中唐以后,逐渐受到儒家学者的重视。至宋代人把它从《礼记》中抽出来,与《论语》《孟子》《中庸》相配合,到朱熹撰《四书章句集注》时,便成了“四书”之一。

《大学》一文不长,仅有短短的2000余字,但却是先秦、秦汉儒家学说的总括性著作,是儒家人生教育的道德纲领,也是维护封建宗法制度的政治纲领。《大学》以相当成熟的理论思维构建了一个中国封建社会儒家人生教育的总体框架,构建了一个中国封建社会士人人生发展的宏观图式。全篇将道德修养和政治议论结合在一起,将人生哲学和政治哲学合而为一,是儒家“入世”思想的全面体现。

教 学

1. 朗读课文,读准字音。

2. 结合注释,疏通句意。

3. 感悟体会,了解思想。

理解标题

“大学”含义 “大学”是大人之学。讲的是修身、齐家、治国、平天下的治国安邦之道。

大学与小学 古人八岁入小学,学习 “洒扫应对进退、礼乐射御书数”等文化基础知识和礼节古人;十五岁入大学,学习伦理、政治、哲学等“修己治人,治国安邦”的大学问。

道 规律和原则

“大学之道” 穷理、正心、修身、治人的根本原则

研读第一段

原文: 大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。 物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

①大学之道:指穷理、正心、修身、治人的根本原则。

②明明德:前一个“明”是形容词的使动用法,即“使彰明”,发扬、弘扬的意思;后一个“明”作形容词,明德也就是光明正大的品德。

③亲民:亲近爱抚民众。

④止于至善:达到道德修养的最高境界。

⑤知止而后有定:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移。

⑥静:心不妄动

⑦安:性情安和

⑧虑:思虑精详

⑨得:处事合宜

⑩本末:“本”原指木之根为常;“ 末 ”指木之梢为迹 。后分别引申为本根、本始和末迹、末节。指事物的根源和结局。

道:规律

释义:

大学的宗旨在于弘扬光明正大的品德,在于亲近爱抚民众,在于使人达到最完善的境界。知道应达到的境界才能够志向坚定;志向坚定才能够做到心不妄动;心不妄动才能够性情安和;性情安和才能够思虑周详;思虑周详才能够处事合宜。每一样东西都有根本有始末,凡事都有始有终,知道事物的先后次序,就接近事物发展的规律了。

问题探究

思考1: 第一段三句话讲了什么内容?分析本段的论证层次。

思考2:“三纲”具体如何解释?

思考3:“三纲”之间是怎样的关系?

思考4:为什么先要明确“三纲”这样的目标呢?

思考5:怎样实现“三纲”?

思考1: 第一段三句话讲了什么内容?分析本段的论证层次。

第一句:开宗明义:提出“三纲领”,即作为引领学习的终极目标——“明德、亲民、止于至善”

第二句:承接上文,回答“如何达到大学之道”

第三句:总结上文,阐明事物的逻辑关系,为下文引出八条目做准备。

思考2:“三纲”具体如何解释?

明确 ①“明明德”是发扬自己固有的德性,是激发求学者完善自己的自觉性,而不是用某种外在的、固定的道德准则束缚自己。

②“亲民”即“新民”,就是不仅自觉地进行自我修养,而且努力提高全体人民的道德品质,在儒家看来这是为治国平天下的伟业奠定精神基础。

③“止于至善”就是要将自己的道德品质和社会、国家的治理提升到最完美的地步,不达到最理想的境界绝不停止,实际上是一个无限的完善过程。

思考3:“三纲”之间是怎样的关系?

明确:“三纲”中,明明德是实践过程,“明明德”侧重于“内圣”;亲民是核心,“亲民”侧重于“外王”;止于至善是根本目的,是最终追求。这三个纲领构成一个由低级到高级、由个体到群体的完整社会体系,它表达了儒家一贯倡导的以教化为手段、以德政为目的的施政主张。

思考4:为什么先要明确“三纲”这样的目标呢?

明确 ①只有坚定这样的目标,才能“定”“静”“安”“虑”,最终学有所得。

②明确这样的目标,也就是弄清楚了根本,明白了事物的发展次序,也有了引领学习的终极目的。

思考5:怎样实现“三纲”?

明确 知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。

研读第二段

原文:古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知。致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

于:在 于天下者,状语后置句

正:使动用法,使……端正

诚:使动,使……真诚

齐其家:使家族中的各种关系整齐有序。

修其身:修养自身的品性。

致其知:获得知识。

格物:推究事物的原理。

知至:对外物之理认识充分。

治:治理的好,太平

至于:古:<动>到+<介> 今:<介>表示另提一件事

庶人:指平民百姓。

壹是:一律,一概。

本:根本。

释义:

古代那些要想在天下弘扬光明正大品德的人,先要治理好自己的国家。要想治理好自己的国家,先使家族中的各种关系整齐有序。要想使家族中的各种关系整齐有序,先要修养自身的品性。要想修养自身的品性,先要端正自己的心思。要想端正自己的心思,先要使自己的意念真诚。要想使自己的意念真诚,先要获得知识。获得知识的办法在于探究事物的原理。推究事物的原理之后就能对外物之理认识充分,充分认识了外物之后意念才能真诚,意念真诚后心思才能端正,心思端正后才能修养品性,品性修养后才能管理好家庭和家族,管理好家庭和家族后才能治理好国家,治理好国家后天下才能太平。上自国家元首下至平民百姓,人人都要把修养品性作为根本。

问题探究

思考1:概括内容及作用。思考2:第二段重点写了“八目”,包括哪些内容?思考3: “八目”之间是什么关系?

格物

致知

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

探究事物原理

获得知识

使心意诚实

端正内心

修养自身

整治家庭

治理国家

使天下归于太平

“八目”是什么

指网眼,比喻事物的从属部分。

八目

知

修

安

修己

内

外

安人

修身立德

致用亲民

独善其身

兼善天下

“八目”的分类

它们是一个不可分割的整体,“八目”是实现“三纲”的具体步骤,“三纲”是“八目”的指导思想。“八目”是对“三纲”的补充和发挥,“八目”的目的是实现“三纲”。

“三纲”“八目”之间有什么关系?

八目

三纲

具体步骤

指导思想

止于至善

明明德

亲民

内修

外治

★治国

★齐家

★修身

★正心

★诚意

★致知

★格物

★平天下

穷则独善其身

达则兼善天下

“三纲”“八目”之间的关系

方法

功用

思考5:“大学之道”的现实意义。

止于至善 人的全面发展

格物致知 实践出真知

诚意正心 诚实、求真、良好的初心

修身、齐家 自我完善,家庭责任

治国、平天下 社会责任,普世价值弘扬

明明德 以德治国,立德树人

亲民 以民为本

分析本文的论证特点

明确 ①论证结构严谨,条理清晰。先提出表明宗旨的“三纲”,然后提出实现“三纲”的具体步骤,说明治国平天下和个人道德修养的一致性。

②运用排比、顶真的修辞手法手法,文章气势更强,意义联系更加紧密,论证力强。

③句式整齐,节奏分明,增强了语势,具有无可辩驳的力量。

检 学

1.下列加点的词,解释不正确一项( )

A.在亲民,在止于至善 止:终止

B.致知在格物 格:探究

C.国治而后天下平 治:太平

D.壹是皆以修身为本 壹是:一律,一概

2.下列各句中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.虑而后能得 得:处事合宜

B.致知在格物 格:标准

C.人之其所亲爱而辟焉 辟:偏向

D.之其所哀矜而辟焉 矜:怜悯,同情

【答案】A 止:达到

【答案】B

“格”应是“推究”的意思

谢 谢 观 看