海南省海口嘉勋高级中学2023-2024学年高三上学期开学考试历史试题(原卷版+解析版)

文档属性

| 名称 | 海南省海口嘉勋高级中学2023-2024学年高三上学期开学考试历史试题(原卷版+解析版) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 346.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

嘉勋高级中学2023-2024学年高三上学期开学考试

历史试卷

一、选择题

1. 河南偃师二里头遗址中心区新发现的多条主干道路,揭示出其多网格式都邑布局,形成作坊、宫殿、祭祀等独立的功能分区,居葬合一的布局形态,井然有序、严谨明显的社会结构。这些发现最能说明( )

A. 二里头已经建立了王朝国家 B. 二里头阶级分化明显

C. 二里头手工业发展初具规模 D. 二里头城市规划合理

2. 孟子说:“君子之于禽兽也,见其生,不忍见其死;闻其声,不忍食其肉。是以君子远庖厨也。”孟子意在说明( )

A. 君子要爱护动物 B. 统治者要有仁爱之心 C. 君子要远离庖厨 D. 统治者要施行仁政

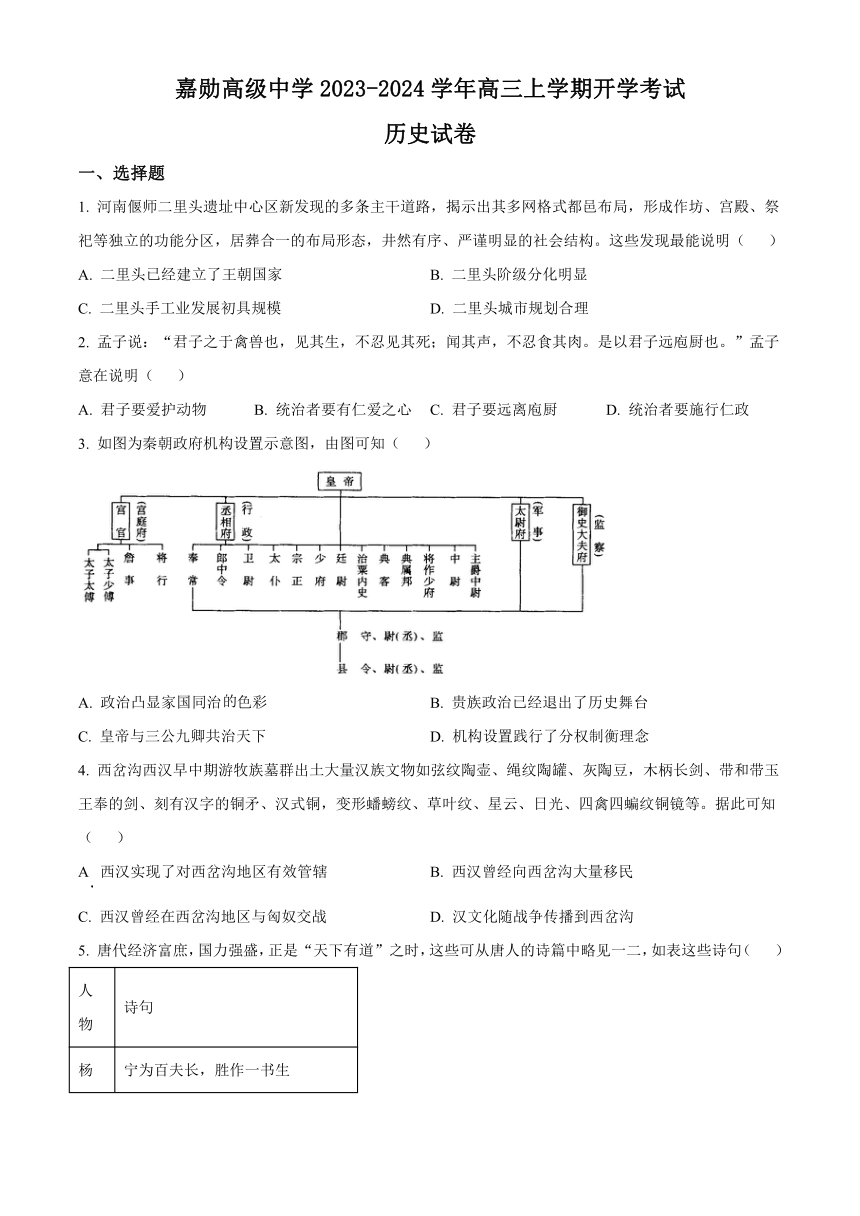

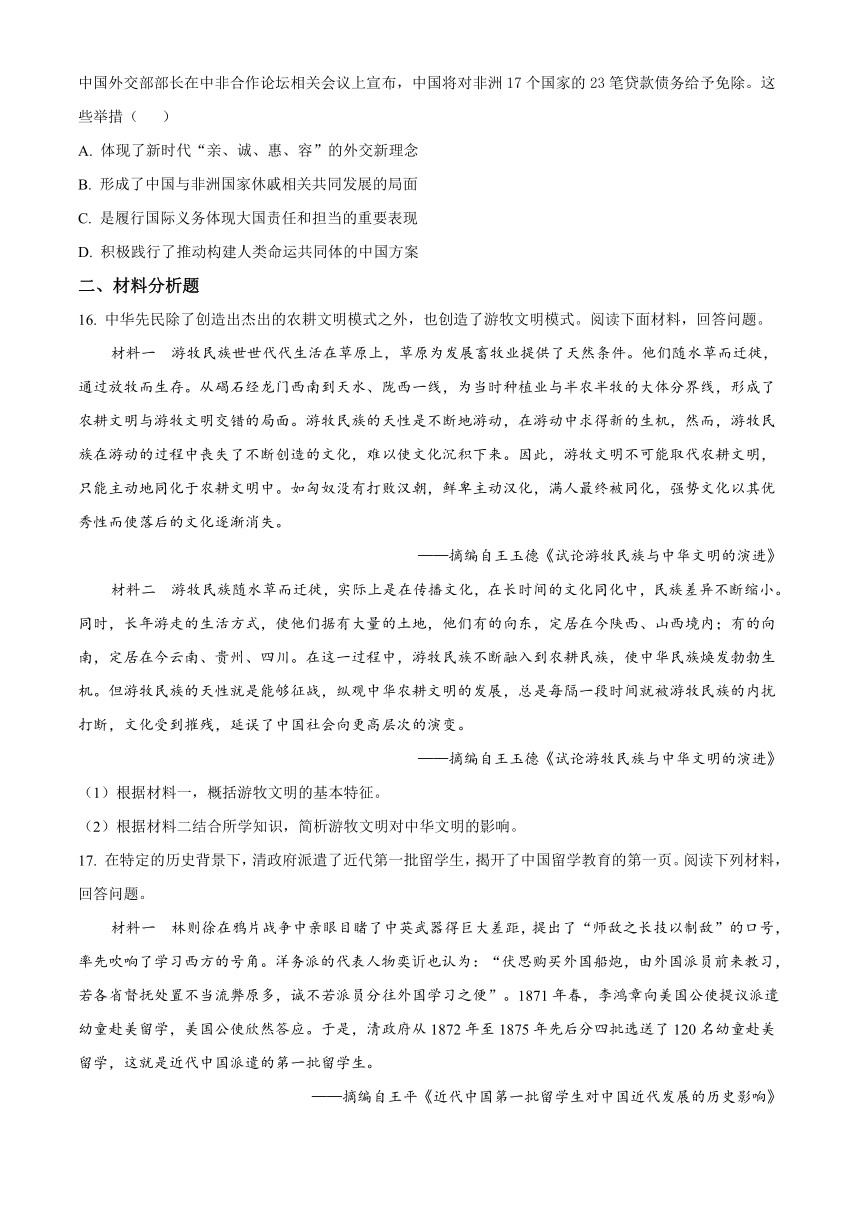

3. 如图为秦朝政府机构设置示意图,由图可知( )

A. 政治凸显家国同治色彩 B. 贵族政治已经退出了历史舞台

C. 皇帝与三公九卿共治天下 D. 机构设置践行了分权制衡理念

4. 西岔沟西汉早中期游牧族墓群出土大量汉族文物如弦纹陶壶、绳纹陶罐、灰陶豆,木柄长剑、带和带玉王奉的剑、刻有汉字的铜矛、汉式铜,变形蟠螃纹、草叶纹、星云、日光、四禽四蝙纹铜镜等。据此可知( )

A 西汉实现了对西岔沟地区有效管辖 B. 西汉曾经向西岔沟大量移民

C. 西汉曾经在西岔沟地区与匈奴交战 D. 汉文化随战争传播到西岔沟

5. 唐代经济富庶,国力强盛,正是“天下有道”之时,这些可从唐人的诗篇中略见一二,如表这些诗句( )

人物 诗句

杨炯 宁为百夫长,胜作一书生

王维 偏坐金鞍调白羽,纷纷射杀五单于

李白 愿将腰下剑,直斩楼兰

杜甫 北极朝廷终不改,西山寇盗莫相侵

A. 反映出儒家“入世”思想比较盛行 B. 说明士人都有保家卫国的理想诉求

C. 一定程度体现了唐朝边患危机加剧 D. 折射出唐朝与少数民族关系紧张

6. 晚明佛学大师紫柏曰:“讲道学,初不究仲尼之本怀,蹈袭程朱烂馊气话,以为旗鼓。欲一天下人之耳目,见学老学佛者,如仇雠相似。”紫柏批评程朱理学的主要原因是( )

A. 程朱理学背离了先秦儒学 B. 程朱理学成为皇权专制的工具

C. 程朱理学威胁到佛教传播 D. 程朱理学只是空洞的道德说教

7. 明武宗在江彬的唆使下诏南巡,遭到明朝百官的集体反对,最终以一百余位官员受刑或贬迁,明武宗收回成命而告终。这主要说明了( )

A. 明朝君主专制的加强 B. 明朝百官结党营私

C. 明朝宫廷政治黑暗 D. 明朝皇权事实上被削弱

8. 1842年7月26日,道光皇帝给代表清政府与英国交涉的耆英、伊里布发去密旨,要求他们“务须慎持国体,俯顺夷情。有应行便宜行事之处、即著从权办理,朕亦不为遥制。”由此可知,当时清政府( )

A. 外交理念逐渐转向近代化 B. 试图与英国建立平等外交关系

C. 固守传统的天朝上国观念 D. 准备全面满足英国的战争诉求

9. 嘉庆十五年,苏州府人口突破300万,10年之后,苏州府总人口增至近600万,达到有史以来苏州人口的顶峰。但是到了同治四年(1865年),苏州府共有2482549人,比道光十年(1830年)减少了约62.25%。苏州人口锐减主要是受( )

A. 连年自然灾害的影响 B. 第二次鸦片战争的影响

C. 太平天国运动的影响 D. 清政府移民戍边的影响

10. 1895年8月,康有为在北京发起成立“强学会”。许多地方大员纷纷提出入会申请并主动捐款予以支持。直隶总督李鸿章主动提出捐款2000两银元并提出入会申请,但康有为以其签订了《马关条约》为由拒绝入会申请。反映出当时( )

A. 救亡图存成为时代主题 B. 统治阶级内部矛盾加剧

C. 维新变法群众基础广泛 D. 地方官员推动制度革新

11. 1894年兴中会成立,孙中山在其反清宣传中,有许多诸如“鞑虏”、“胡虏”、“异种乱华”,要将其“杀灭”、“诛绝”、“逐满独立”等激烈的言辞。辛亥革命后,孙中山开始重新解释其民族主义并适时提出“五族共和”,孙中山的转变主要是基于( )

A. 封建君主专制制度的崩溃 B. 南京临时政府的成立

C. 民主革命的任务已经完成 D. 维护国家统一的需要

12. 1937年,八路军、新四军和华南抗日游击队在国民党正面战场有序战略撤退之时,迅速挺进华北、华中和华南地区,创建抗日根据地,变日军的后方为前线,广泛开展游击战争,给敌人以有力的打击。这可用于说明( )

A. 敌后战场成为抗战主战场 B. 国共合作抗战的重要意义

C. 抗日战争相持阶段的到来 D. 中共取得了抗战的主导权

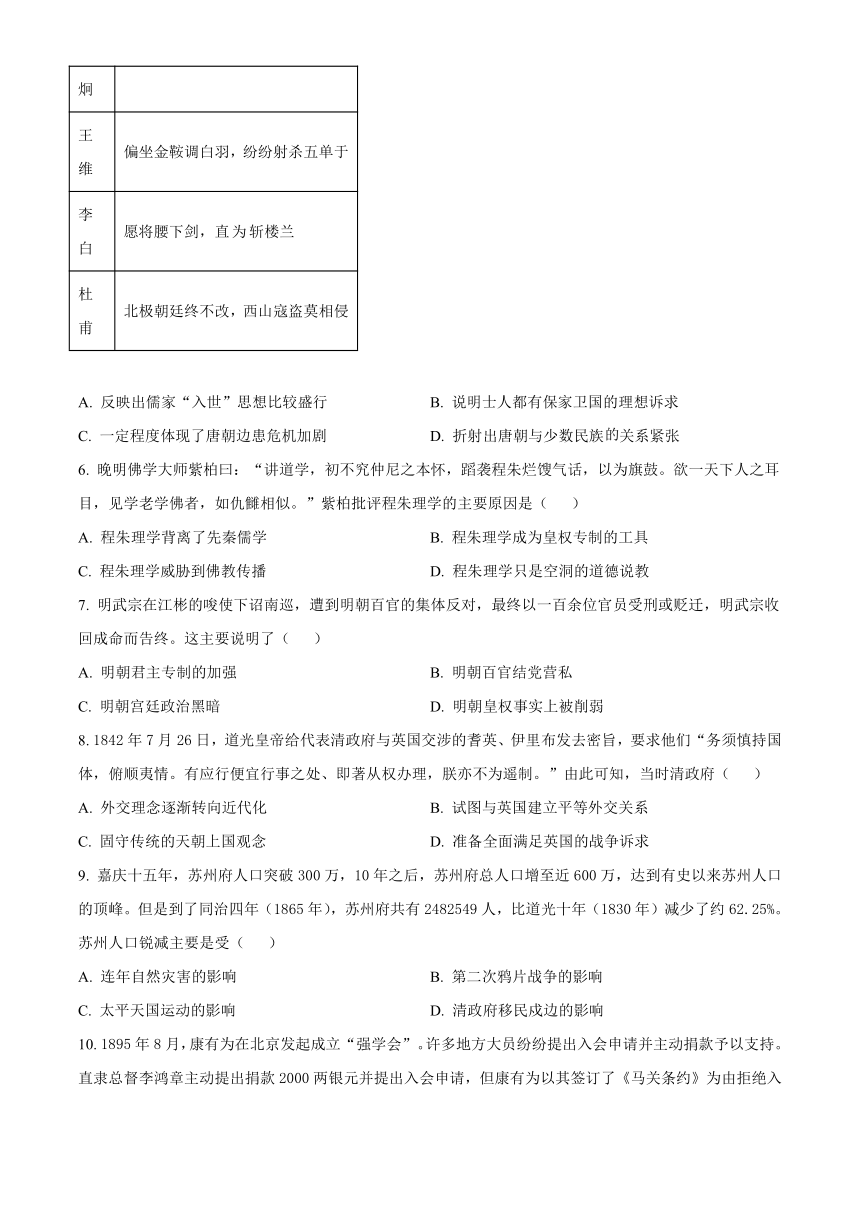

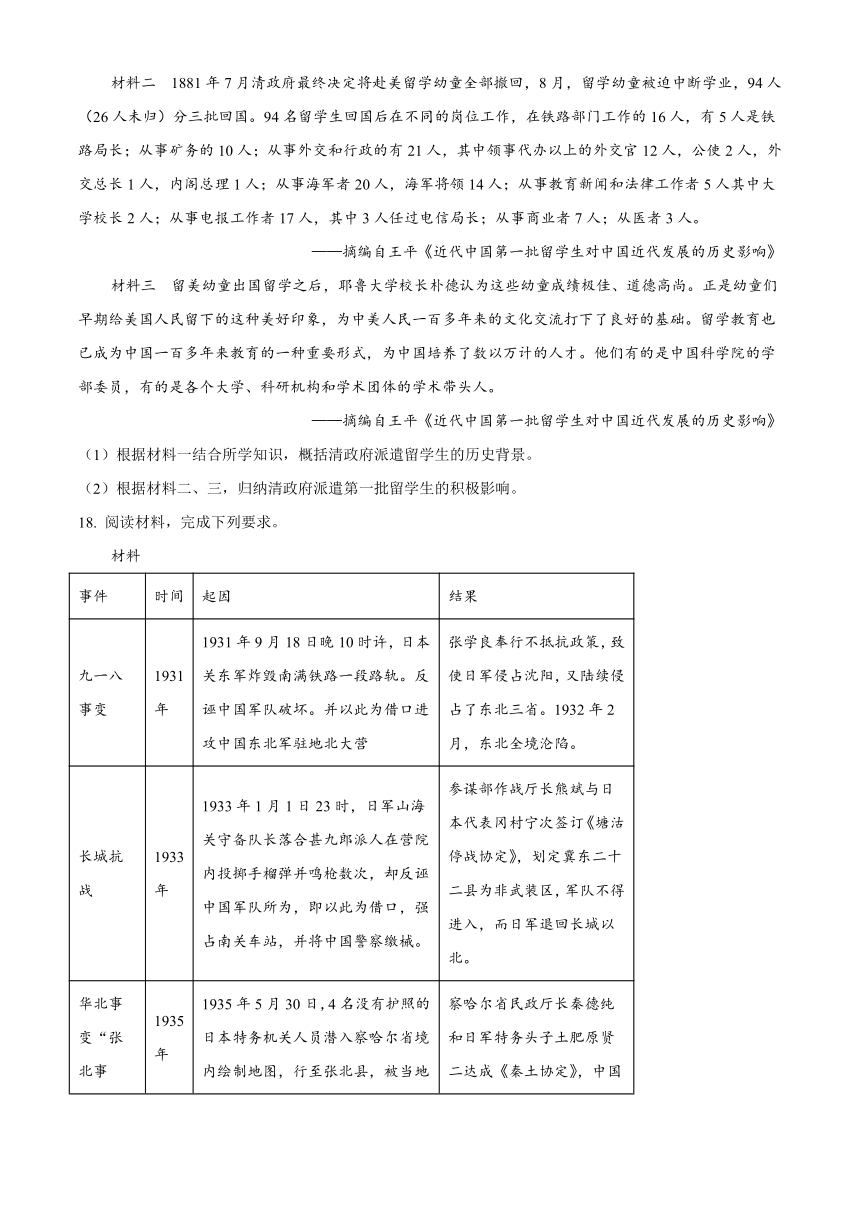

13. 如图为解放战争时期的一张照片(地图中白色区域为国统区,黑色区域为解放区),结合所学知识判断,这张照片拍摄的时间是( )

A. 1947年3月 B. 1948年9月 C. 1949年2月 D. 1949年4月

14. 从1951年12月开始,党中央颁发了一系列决议,规定了我国的农业社会主义改造的路线、方针和政策,到1956年底,农业社会主义改造在经历了互助组、初级社、高级社三阶段后基本完成,全国加入合作社的农户达96.3%。这表明( )

A. 农业实现了由个体经济向集体经济的转变

B. 社会主义制度在我国已经基本建立起来

C. 农业生产现代化已经初步实现

D. 农民生活水平得到了较大提高

15. 2018年9月初,在中非合作论坛峰会上,中国提出未来将会继续用600亿美元来支援非洲。2021年底,中国外交部部长在中非合作论坛相关会议上宣布,中国将对非洲17个国家的23笔贷款债务给予免除。这些举措( )

A. 体现了新时代“亲、诚、惠、容”的外交新理念

B. 形成了中国与非洲国家休戚相关共同发展的局面

C. 是履行国际义务体现大国责任和担当的重要表现

D. 积极践行了推动构建人类命运共同体的中国方案

二、材料分析题

16. 中华先民除了创造出杰出的农耕文明模式之外,也创造了游牧文明模式。阅读下面材料,回答问题。

材料一 游牧民族世世代代生活在草原上,草原为发展畜牧业提供了天然条件。他们随水草而迁徙,通过放牧而生存。从碣石经龙门西南到天水、陇西一线,为当时种植业与半农半牧的大体分界线,形成了农耕文明与游牧文明交错的局面。游牧民族的天性是不断地游动,在游动中求得新的生机,然而,游牧民族在游动的过程中丧失了不断创造的文化,难以使文化沉积下来。因此,游牧文明不可能取代农耕文明,只能主动地同化于农耕文明中。如匈奴没有打败汉朝,鲜卑主动汉化,满人最终被同化,强势文化以其优秀性而使落后的文化逐渐消失。

——摘编自王玉德《试论游牧民族与中华文明的演进》

材料二 游牧民族随水草而迁徙,实际上是在传播文化,在长时间的文化同化中,民族差异不断缩小。同时,长年游走的生活方式,使他们据有大量的土地,他们有的向东,定居在今陕西、山西境内;有的向南,定居在今云南、贵州、四川。在这一过程中,游牧民族不断融入到农耕民族,使中华民族焕发勃勃生机。但游牧民族的天性就是能够征战,纵观中华农耕文明的发展,总是每隔一段时间就被游牧民族的内扰打断,文化受到摧残,延误了中国社会向更高层次的演变。

——摘编自王玉德《试论游牧民族与中华文明的演进》

(1)根据材料一,概括游牧文明的基本特征。

(2)根据材料二结合所学知识,简析游牧文明对中华文明的影响。

17. 在特定的历史背景下,清政府派遣了近代第一批留学生,揭开了中国留学教育的第一页。阅读下列材料,回答问题。

材料一 林则徐在鸦片战争中亲眼目睹了中英武器得巨大差距,提出了“师敌之长技以制敌”的口号,率先吹响了学习西方的号角。洋务派的代表人物奕?也认为:“伏思购买外国船炮,由外国派员前来教习,若各省督抚处置不当流弊原多,诚不若派员分往外国学习之便”。1871年春,李鸿章向美国公使提议派遣幼童赴美留学,美国公使欣然答应。于是,清政府从1872年至1875年先后分四批选送了120名幼童赴美留学,这就是近代中国派遣的第一批留学生。

——摘编自王平《近代中国第一批留学生对中国近代发展的历史影响》

材料二 1881年7月清政府最终决定将赴美留学幼童全部撤回,8月,留学幼童被迫中断学业,94人(26人未归)分三批回国。94名留学生回国后在不同的岗位工作,在铁路部门工作的16人,有5人是铁路局长;从事矿务的10人;从事外交和行政的有21人,其中领事代办以上的外交官12人,公使2人,外交总长1人,内阁总理1人;从事海军者20人,海军将领14人;从事教育新闻和法律工作者5人其中大学校长2人;从事电报工作者17人,其中3人任过电信局长;从事商业者7人;从医者3人。

——摘编自王平《近代中国第一批留学生对中国近代发展的历史影响》

材料三 留美幼童出国留学之后,耶鲁大学校长朴德认为这些幼童成绩极佳、道德高尚。正是幼童们早期给美国人民留下的这种美好印象,为中美人民一百多年来的文化交流打下了良好的基础。留学教育也已成为中国一百多年来教育的一种重要形式,为中国培养了数以万计的人才。他们有的是中国科学院的学部委员,有的是各个大学、科研机构和学术团体的学术带头人。

——摘编自王平《近代中国第一批留学生对中国近代发展的历史影响》

(1)根据材料一结合所学知识,概括清政府派遣留学生的历史背景。

(2)根据材料二、三,归纳清政府派遣第一批留学生的积极影响。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料

事件 时间 起因 结果

九一八事变 1931年 1931年9月18日晚10时许,日本关东军炸毁南满铁路一段路轨。反诬中国军队破坏。并以此为借口进攻中国东北军驻地北大营 张学良奉行不抵抗政策,致使日军侵占沈阳,又陆续侵占了东北三省。1932年2月,东北全境沦陷。

长城抗战 1933年 1933年1月1日23时,日军山海关守备队长落合甚九郎派人在营院内投掷手榴弹并鸣枪数次,却反诬中国军队所为,即以此为借口,强占南关车站,并将中国警察缴械。 参谋部作战厅长熊斌与日本代表冈村宁次签订《塘沽停战协定》,划定冀东二十二县为非武装区,军队不得进入,而日军退回长城以北。

华北事变“张北事件”(为例) 1935年 1935年5月30日,4名没有护照的日本特务机关人员潜入察哈尔省境内绘制地图,行至张北县,被当地驻军扣留,察哈尔省主席宋哲元为避免引起事端,即令释放。日方借口提出了蛮横要求。 察哈尔省民政厅长秦德纯和日军特务头子土肥原贤二达成《秦土协定》,中国国在冀、察二省主权大部丧失。

七七事变 1937年 1937年7月7日夜,卢沟桥的日本驻军诡称有一名日军士兵失踪,要求进入宛平县城搜查,被中国驻军拒绝,日军随即向宛平城和卢沟桥发动进攻 中国驻军第29军37师219团奋起还击,进行了顽强的抵抗,揭开全国抗日战争的序幕。

——以上材料均摘编自《百度百科》

(1)根据材料结合所学知识,概括指出1937年之前日本侵华过程中中日互动模式。

(2)根据材料,指出七七事变后,中日互动模式发生的变化,并结合所学知识,分析变化的原因。

19. 阅读材料,回答问题。

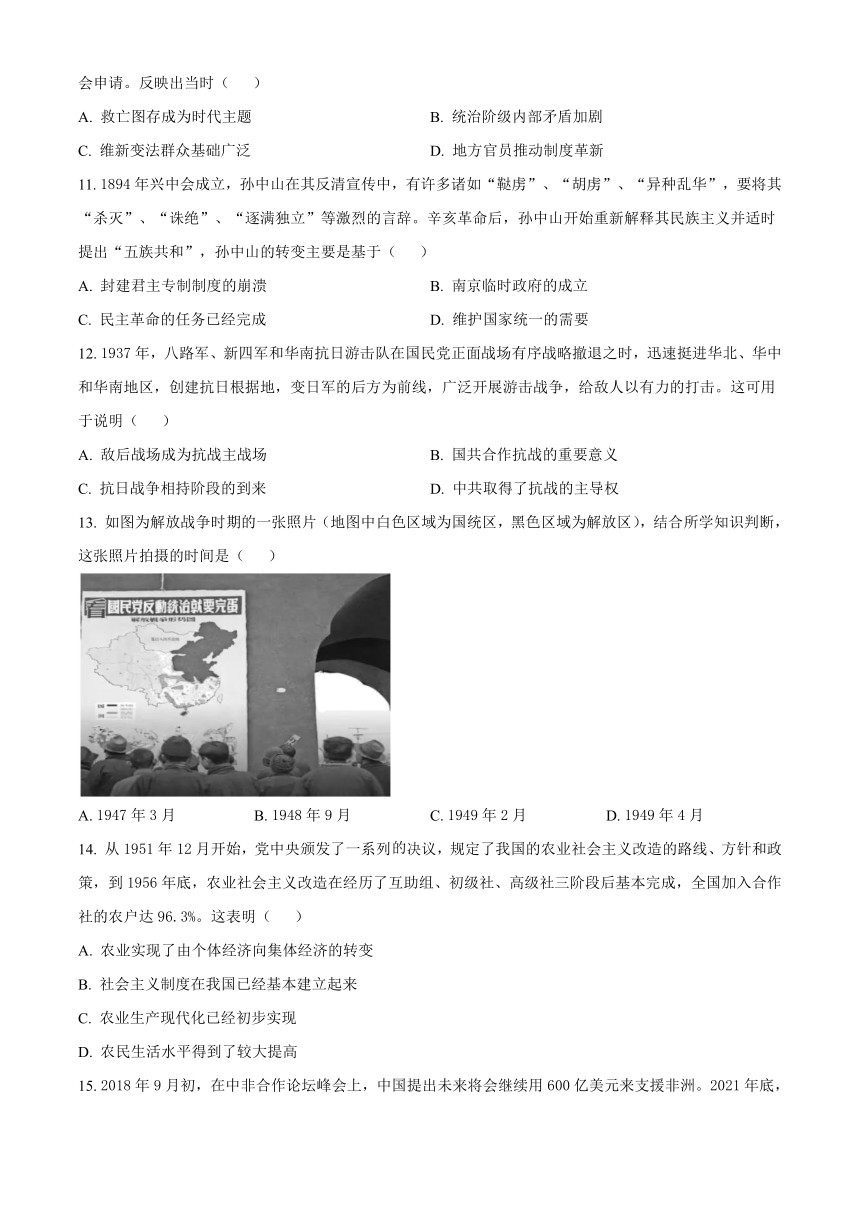

——根据文库网数据整理

上图为1950年-2008年我国GDP变化示意图,根据图表信息,从整体或者任意节选一个时间段,对表中的数据做出合理的历史解释。(要求:史实正确,史论结合,逻辑严密)

嘉勋高级中学2023-2024学年高三上学期开学考试

历史试卷 答案解析

一、选择题

1. 河南偃师二里头遗址中心区新发现的多条主干道路,揭示出其多网格式都邑布局,形成作坊、宫殿、祭祀等独立的功能分区,居葬合一的布局形态,井然有序、严谨明显的社会结构。这些发现最能说明( )

A. 二里头已经建立了王朝国家 B. 二里头阶级分化明显

C. 二里头手工业发展初具规模 D. 二里头城市规划合理

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是本质题。根据题干关键信息可知准确时空是:先秦时期的中国。结合所学知识可知,国家建立的标志如监狱、军队、司法、宫殿等出现,因此材料“形成作坊、宫殿、祭祀等独立的功能分区,居葬合一的布局形态,井然有序、严谨明显的社会结构”反映的是当时二里头已经建立了王朝国家,A项正确;材料强调的是王朝的建立,非阶级分化、手工业发展及城市规划合理,排除BCD项。故选A项。

2. 孟子说:“君子之于禽兽也,见其生,不忍见其死;闻其声,不忍食其肉。是以君子远庖厨也。”孟子意在说明( )

A. 君子要爱护动物 B. 统治者要有仁爱之心 C. 君子要远离庖厨 D. 统治者要施行仁政

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:战国时期(战国)。根据材料“君子之于禽兽也,见其生,不忍见其死;闻其声,不忍食其肉”结合所学知识可知,这句话的意思是君子对于禽兽,看见它们活着,就不忍心它们死去;听到它们的悲鸣,就不忍心再吃它们的肉,这是君子即统治者有仁爱之心的表现,B项正确;爱护动物并不是孟子这句话的本意,排除A项;C项与材料主旨无关,排除C项;材料没有提及仁政,排除D项。故选B项。

3. 如图为秦朝政府机构设置示意图,由图可知( )

A. 政治凸显家国同治的色彩 B. 贵族政治已经退出了历史舞台

C. 皇帝与三公九卿共治天下 D. 机构设置践行了分权制衡理念

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:秦朝(中国)。根据示意图可知,秦朝在中央设立三公九卿,其中部分机构既管理全国事务,也管理皇室相应事务,体现了家国同构的社会结构下中央政府职能不清,A项正确;材料未体现官员的产生方式,不能得出贵族政治退出历史舞台,排除B项;三公九卿是中央官制,材料未涉及对地方的治理,排除C项;材料未体现权力的制约与平衡,排除D项。故选A项。

4. 西岔沟西汉早中期游牧族墓群出土大量汉族文物如弦纹陶壶、绳纹陶罐、灰陶豆,木柄长剑、带和带玉王奉的剑、刻有汉字的铜矛、汉式铜,变形蟠螃纹、草叶纹、星云、日光、四禽四蝙纹铜镜等。据此可知( )

A. 西汉实现了对西岔沟地区有效管辖 B. 西汉曾经向西岔沟大量移民

C. 西汉曾经在西岔沟地区与匈奴交战 D. 汉文化随战争传播到西岔沟

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是推断题。根据题干关键信息可知准确时空是:西汉时期的中国。根据材料可知,在西汉早中期的游牧族墓群中出土大量的汉族文物,其中包括生活用品及武器,说明当时西汉曾经在西岔沟地区与匈奴交战,C项正确;仅从出土文物来看,是无法断定西汉实现了对西岔沟地区有效管辖,排除A项;材料强调的是游牧民族的墓葬,并不能证明移民问题,排除B项;材料无法说明汉文化的传播方式,排除D项。故选C项。

5. 唐代经济富庶,国力强盛,正是“天下有道”之时,这些可从唐人的诗篇中略见一二,如表这些诗句( )

人物 诗句

杨炯 宁为百夫长,胜作一书生

王维 偏坐金鞍调白羽,纷纷射杀五单于

李白 愿将腰下剑,直为斩楼兰

杜甫 北极朝廷终不改,西山寇盗莫相侵

A. 反映出儒家“入世”思想比较盛行 B. 说明士人都有保家卫国理想诉求

C. 一定程度体现了唐朝边患危机加剧 D. 折射出唐朝与少数民族的关系紧张

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是本质题。根据题干关键信息可知准确时空是:唐朝时期的中国。材料“宁为百夫长,胜作一书生”“偏坐金鞍调白羽,纷纷射杀五单于”“愿将腰下剑,直为斩楼兰”“北极朝廷终不改,西山寇盗莫相侵”体现的是当时文人的家国情怀,结合当时儒学教育的背景可知,反映的是儒家“入世”思想比较盛行 ,A项正确;B项说法过于绝对,并非所有人都有保家卫国的理想,排除B项;材料与唐朝的边患危机无关,排除C项;材料强调的是儒家“入世”思想,非折射出唐朝与少数民族的关系紧张,排除D项。故选A项。

6. 晚明佛学大师紫柏曰:“讲道学,初不究仲尼之本怀,蹈袭程朱烂馊气话,以为旗鼓。欲一天下人之耳目,见学老学佛者,如仇雠相似。”紫柏批评程朱理学的主要原因是( )

A. 程朱理学背离了先秦儒学 B. 程朱理学成为皇权专制的工具

C. 程朱理学威胁到佛教传播 D. 程朱理学只是空洞的道德说教

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是原因题。根据题干关键信息可知准确时空是:晚明时期的中国。根据材料和所学可知,晚明的紫柏大师意识到朱子学的正统化给佛教所造成的困境,因此提到了明代理学独尊一术而斥佛老的状况,C项正确;程朱理学对先秦儒学具有继承的关系,排除A项;材料与程朱理学的本质无关,排除B项;程朱理学对当时社会影响深远,并非是单纯的道德说教,排除D项。故选C项。

7. 明武宗在江彬的唆使下诏南巡,遭到明朝百官的集体反对,最终以一百余位官员受刑或贬迁,明武宗收回成命而告终。这主要说明了( )

A. 明朝君主专制加强 B. 明朝百官结党营私

C. 明朝宫廷政治黑暗 D. 明朝皇权事实上被削弱

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:明朝(中国)。据材料可知,明武宗遭到明朝百官的集体反对,最终收回成命,在一定程度上说明明朝皇权事实上被削弱,D项正确;材料描述的是皇权被削弱的现象,而非皇权加强,排除A项;材料描述的是百官集体反对南巡,而非百官结党营私,也没有体现宫廷政治黑暗,排除B项和C项。故选D项。

8. 1842年7月26日,道光皇帝给代表清政府与英国交涉的耆英、伊里布发去密旨,要求他们“务须慎持国体,俯顺夷情。有应行便宜行事之处、即著从权办理,朕亦不为遥制。”由此可知,当时清政府( )

A. 外交理念逐渐转向近代化 B. 试图与英国建立平等外交关系

C. 固守传统的天朝上国观念 D. 准备全面满足英国的战争诉求

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:1842年(中国)。根据材料“务须慎持国体,俯顺夷情。有应行便宜行事之处、即著从权办理,朕亦不为遥制”可知,道光皇帝认为,和外国人交涉时,要保持天朝上国的体面,其他都不是太在乎,反映出清政府固守传统的天朝上国观念 ,C项正确;材料体现出清政府仍旧固守传统的天朝上国观念 无法体现外交理念的近代化,排除A项;材料没有体现平等的关系,排除B项;材料没有提及皇帝及官员要全面满足英国的战争诉求,排除D项。故选C项。

9. 嘉庆十五年,苏州府人口突破300万,10年之后,苏州府总人口增至近600万,达到有史以来苏州人口的顶峰。但是到了同治四年(1865年),苏州府共有2482549人,比道光十年(1830年)减少了约62.25%。苏州人口锐减主要是受( )

A. 连年自然灾害的影响 B. 第二次鸦片战争的影响

C. 太平天国运动的影响 D. 清政府移民戍边的影响

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:清朝(中国)。据材料可知,1865年,苏州人口锐减,其主要原因是天平天国的影响,动乱与战争导致大量的人口减少,C项正确;自然灾害和第二次鸦片战争是导致人口减少的原因之一,但不是此时期的主要原因,排除A项和B项;材料中没有描述移民戍边的信息,且移民戍边不是人口减少的主要原因,排除D项。故选C项。

10. 1895年8月,康有为在北京发起成立“强学会”。许多地方大员纷纷提出入会申请并主动捐款予以支持。直隶总督李鸿章主动提出捐款2000两银元并提出入会申请,但康有为以其签订了《马关条约》为由拒绝入会申请。反映出当时( )

A. 救亡图存成为时代主题 B. 统治阶级内部矛盾加剧

C. 维新变法群众基础广泛 D. 地方官员推动制度革新

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:1895年8月(中国)。据题意可知,康有为在北京成立的“强学会”得到了许多地方大员的支持,结合所学知识可知,1895年4月《马关条约》的签订使中国民族危机日益深重,以康有为为代表的举人发动了“公车上书”,使维新运动逐步从理论上的宣传发展成为爱国救亡的政治运动,为了争取更多人支持和参与维新变法,康有为成立“强学会”,以宣传维新,救亡图存,A项正确;这段材料没有体现统治阶级内部矛盾加剧,排除B项;维新变法运动没有发动广大人民群众,缺乏群众基础,排除C项;地方大员纷纷支持强学会是出于爱国心的驱使,并非为了推动制度革新,排除D项。故选A项。

11. 1894年兴中会成立,孙中山在其反清宣传中,有许多诸如“鞑虏”、“胡虏”、“异种乱华”,要将其“杀灭”、“诛绝”、“逐满独立”等激烈的言辞。辛亥革命后,孙中山开始重新解释其民族主义并适时提出“五族共和”,孙中山的转变主要是基于( )

A. 封建君主专制制度的崩溃 B. 南京临时政府的成立

C. 民主革命的任务已经完成 D. 维护国家统一的需要

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:辛亥革命后(中国)。据本题材料信息得出主要结论:辛亥革命前,孙中山宣传的民族主义是反清排满,辛亥革命后,孙中山重新解释民族主义,提出“五族共和”,国内各民族平等共和,辛亥革命前后孙中山的转变是因为推翻了清政府,结束了君主专制政体,A项正确;孙中山重新解释其民族主义,是因为满清贵族的专制统治被推翻,所以,把民族主义发展到包括满族的国内各民族平等共和,而不是因为建立了南京临时政府,排除B项;民主革命的任务是反帝反封建,当时尚未完成,排除C项;当时国家是统一的,排除D项。故选A项。

12. 1937年,八路军、新四军和华南抗日游击队在国民党正面战场有序战略撤退之时,迅速挺进华北、华中和华南地区,创建抗日根据地,变日军的后方为前线,广泛开展游击战争,给敌人以有力的打击。这可用于说明( )

A. 敌后战场成为抗战主战场 B. 国共合作抗战的重要意义

C. 抗日战争相持阶段的到来 D. 中共取得了抗战的主导权

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:1937年(中国)。根据材料得出主要结论:国民党在正面战场抵御日军,而中国共产党领导的八路军和新四军则深入敌后,给敌人以有力打击,说明了国共合作抗战的重要意义,B项正确;1938年后,敌后战场逐渐成为抗战主战场,排除A项;1938年武汉会战后,抗日战争进入相持阶段,排除C项;1937年国共实现合作之初,抗战的主导权仍是国民政府,排除D项。故选B项。

13. 如图为解放战争时期的一张照片(地图中白色区域为国统区,黑色区域为解放区),结合所学知识判断,这张照片拍摄的时间是( )

A. 1947年3月 B. 1948年9月 C. 1949年2月 D. 1949年4月

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:解放战争时期(中国)。据本题材料图片信息可知,图中黑色区域为解放区,可见已经解放了长江以北地区,国民党反动统治就要被推翻。结合所学知识,当时国内处在人民解放战争的战略进攻阶段,从1948年9月~1949年1月,人民解放军先后进行辽沈战役、淮海战役和平津战役,基本消灭国民党的主力,由此判断,这张照片拍摄的时间是1949年2月,C项正确;据所学,1947年3月,国民党军队正在进攻解放区,排除A项;1948年9月,解放军正在进行辽沈战役,解放东北,排除B项;1949年4月21日,进行渡江战役,排除D项。故选C项。

14. 从1951年12月开始,党中央颁发了一系列的决议,规定了我国的农业社会主义改造的路线、方针和政策,到1956年底,农业社会主义改造在经历了互助组、初级社、高级社三阶段后基本完成,全国加入合作社的农户达96.3%。这表明( )

A. 农业实现了由个体经济向集体经济的转变

B. 社会主义制度在我国已经基本建立起来

C. 农业生产现代化已经初步实现

D. 农民生活水平得到了较大提高

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:1956年(中国)。据题意可知这是指1956年底,农业社会主义改造基本完成,结合所学知识可知,农业社会主义改造的实质是把个体小农经济(土地私有制)变为社会主义集体或全体土地所有制,A项正确;1956年底三大改造的基本完成标志着社会主义制度在我国已经基本建立起来,排除B项;21世纪20年代,中国农业生产现代化已经初步实现,排除C项;改革开放推动农民生活水平得到了较大提高,排除D项。故选A项。

15. 2018年9月初,在中非合作论坛峰会上,中国提出未来将会继续用600亿美元来支援非洲。2021年底,中国外交部部长在中非合作论坛相关会议上宣布,中国将对非洲17个国家23笔贷款债务给予免除。这些举措( )

A. 体现了新时代“亲、诚、惠、容”的外交新理念

B. 形成了中国与非洲国家休戚相关共同发展的局面

C. 是履行国际义务体现大国责任和担当的重要表现

D. 积极践行了推动构建人类命运共同体的中国方案

【答案】D

【解析】

【详解】本题为多类型单项选择题。根据设问可知,这是本质题、影响题。时空范围为21世纪上半叶(中国)。中国积极援助非洲,免除部分非洲国家的债务,这体现了中国大国担当,在外交活动中,积极践行构建人类命运共同体的中国方案,D项正确;“亲、诚、惠、容”针对的是周边国家,非洲不属于中国周边国家,排除A项;改革开放以来,形成了中国与非洲国家休戚相关共同发展的局面,排除B项;免除债务是不属于国际义务,排除C项。故选D项。

二、材料分析题

16. 中华先民除了创造出杰出的农耕文明模式之外,也创造了游牧文明模式。阅读下面材料,回答问题。

材料一 游牧民族世世代代生活在草原上,草原为发展畜牧业提供了天然条件。他们随水草而迁徙,通过放牧而生存。从碣石经龙门西南到天水、陇西一线,为当时种植业与半农半牧的大体分界线,形成了农耕文明与游牧文明交错的局面。游牧民族的天性是不断地游动,在游动中求得新的生机,然而,游牧民族在游动的过程中丧失了不断创造的文化,难以使文化沉积下来。因此,游牧文明不可能取代农耕文明,只能主动地同化于农耕文明中。如匈奴没有打败汉朝,鲜卑主动汉化,满人最终被同化,强势文化以其优秀性而使落后的文化逐渐消失。

——摘编自王玉德《试论游牧民族与中华文明的演进》

材料二 游牧民族随水草而迁徙,实际上是在传播文化,在长时间的文化同化中,民族差异不断缩小。同时,长年游走的生活方式,使他们据有大量的土地,他们有的向东,定居在今陕西、山西境内;有的向南,定居在今云南、贵州、四川。在这一过程中,游牧民族不断融入到农耕民族,使中华民族焕发勃勃生机。但游牧民族的天性就是能够征战,纵观中华农耕文明的发展,总是每隔一段时间就被游牧民族的内扰打断,文化受到摧残,延误了中国社会向更高层次的演变。

——摘编自王玉德《试论游牧民族与中华文明的演进》

(1)根据材料一,概括游牧文明的基本特征。

(2)根据材料二结合所学知识,简析游牧文明对中华文明的影响。

【答案】(1)特征:草原文明;半农半牧;不断进取;被农耕文明同化。

(2)影响:积极:游牧文明是中华文明的源头之一;游牧民族是文化交流的促进者;为中华民族带来了辽阔的土地;丰富了中华民族的内涵;消极:游牧民族屡次发动战争打断了农耕文明的发展进程。

【解析】

【小问1详解】

本题是特点类材料分析题。时空是古代的中国。特征:根据材料“游牧民族世世代代生活在草原上”可知,草原文明;根据材料“形成了农耕文明与游牧文明交错的局面”可知,半农半牧;根据材料“游牧民族的天性是不断地游动,在游动中求得新的生机”可知,不断进取;根据材料“只能主动地同化于农耕文明中”可知,被农耕文明同化。

【小问2详解】

本题是影响类材料分析题。时空是古代的中国。影响:积极:结合所学知识可知,游牧文明是中华文明的源头之一;根据材料“他们有的向东,定居在今陕西、山西境内;有的向南,定居在今云南、贵州、四川。在这一过程中”可知,游牧民族是文化交流的促进者及为中华民族带来了辽阔的土地;根据材料“游牧民族不断融入到农耕民族,使中华民族焕发勃勃生机”可知,丰富了中华民族的内涵;消极:根据材料“总是每隔一段时间就被游牧民族的内扰打断,文化受到摧残,延误了中国社会向更高层次的演变”可知,游牧民族屡次发动战争打断了农耕文明的发展进程。

17. 在特定的历史背景下,清政府派遣了近代第一批留学生,揭开了中国留学教育的第一页。阅读下列材料,回答问题。

材料一 林则徐在鸦片战争中亲眼目睹了中英武器得巨大差距,提出了“师敌之长技以制敌”的口号,率先吹响了学习西方的号角。洋务派的代表人物奕?也认为:“伏思购买外国船炮,由外国派员前来教习,若各省督抚处置不当流弊原多,诚不若派员分往外国学习之便”。1871年春,李鸿章向美国公使提议派遣幼童赴美留学,美国公使欣然答应。于是,清政府从1872年至1875年先后分四批选送了120名幼童赴美留学,这就是近代中国派遣的第一批留学生。

——摘编自王平《近代中国第一批留学生对中国近代发展的历史影响》

材料二 1881年7月清政府最终决定将赴美留学幼童全部撤回,8月,留学幼童被迫中断学业,94人(26人未归)分三批回国。94名留学生回国后在不同的岗位工作,在铁路部门工作的16人,有5人是铁路局长;从事矿务的10人;从事外交和行政的有21人,其中领事代办以上的外交官12人,公使2人,外交总长1人,内阁总理1人;从事海军者20人,海军将领14人;从事教育新闻和法律工作者5人其中大学校长2人;从事电报工作者17人,其中3人任过电信局长;从事商业者7人;从医者3人。

——摘编自王平《近代中国第一批留学生对中国近代发展的历史影响》

材料三 留美幼童出国留学之后,耶鲁大学校长朴德认为这些幼童成绩极佳、道德高尚。正是幼童们早期给美国人民留下的这种美好印象,为中美人民一百多年来的文化交流打下了良好的基础。留学教育也已成为中国一百多年来教育的一种重要形式,为中国培养了数以万计的人才。他们有的是中国科学院的学部委员,有的是各个大学、科研机构和学术团体的学术带头人。

——摘编自王平《近代中国第一批留学生对中国近代发展的历史影响》

(1)根据材料一结合所学知识,概括清政府派遣留学生的历史背景。

(2)根据材料二、三,归纳清政府派遣第一批留学生的积极影响。

【答案】(1)背景:鸦片战争后兴起的向“西方”学习思潮的影响;二是洋务运动发展的现实需要;三是向美国派遣留学生的外交条件已经具备。

(2)积极影响:造就了一大批人才,为中国近代化发展作出了贡献;揭开了中国留学教育第一页,促进了国内教育的发展;促进了中外文化交流,特别是为中美两国间的文化交流打下了良好的基础。

【解析】

【小问1详解】

本题是背景类材料分析题。时空是近代中国。根据材料“林则徐在鸦片战争中亲眼目睹了中英武器得巨大差距,提出了“师敌之长技以制敌”的口号,率先吹响了学习西方的号角。”可知,鸦片战争后兴起的向“西方”学习思潮的影响;根据材料“洋务派的代表人物奕?也认为:“伏思购买外国船炮,由外国派员前来教习,若各省督抚处置不当流弊原多,诚不若派员分往外国学习之便”。”可以得出,二是洋务运动发展的现实需要;根据材料“1871年春,李鸿章向美国公使提议派遣幼童赴美留学,美国公使欣然答应。”可知,三是向美国派遣留学生的外交条件已经具备。

【小问2详解】

本题是影响类材料分析题。时空是近代中国。根据材料“8月,留学幼童被迫中断学业,94人(26人未归)分三批回国……”、“留学教育也已成为中国一百多年来教育的一种重要形式,为中国培养了数以万计的人才”可以得出,造就了一大批人才,为中国近代化发展作出了贡献;根据材料“他们有的是中国科学院的学部委员,有的是各个大学、科研机构和学术团体的学术带头人。”可以得出,揭开了中国留学教育第一页,促进了国内教育的发展;根据材料“正是幼童们早期给美国人民留下的这种美好印象,为中美人民一百多年来的文化交流打下了良好的基础。”可以得出,促进了中外文化交流,特别是为中美两国间的文化交流打下了良好的基础。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料

事件 时间 起因 结果

九一八事变 1931年 1931年9月18日晚10时许,日本关东军炸毁南满铁路一段路轨。反诬中国军队破坏。并以此为借口进攻中国东北军驻地北大营 张学良奉行不抵抗政策,致使日军侵占沈阳,又陆续侵占了东北三省。1932年2月,东北全境沦陷。

长城抗战 1933年 1933年1月1日23时,日军山海关守备队长落合甚九郎派人在营院内投掷手榴弹并鸣枪数次,却反诬中国军队所为,即以此为借口,强占南关车站,并将中国警察缴械。 参谋部作战厅长熊斌与日本代表冈村宁次签订《塘沽停战协定》,划定冀东二十二县为非武装区,军队不得进入,而日军退回长城以北。

华北事变“张北事件”(为例) 1935年 1935年5月30日,4名没有护照的日本特务机关人员潜入察哈尔省境内绘制地图,行至张北县,被当地驻军扣留,察哈尔省主席宋哲元为避免引起事端,即令释放。日方借口提出了蛮横要求。 察哈尔省民政厅长秦德纯和日军特务头子土肥原贤二达成《秦土协定》,中国国在冀、察二省主权大部丧失。

七七事变 1937年 1937年7月7日夜,卢沟桥的日本驻军诡称有一名日军士兵失踪,要求进入宛平县城搜查,被中国驻军拒绝,日军随即向宛平城和卢沟桥发动进攻 中国驻军第29军37师219团奋起还击,进行了顽强的抵抗,揭开全国抗日战争的序幕。

——以上材料均摘编自《百度百科》

(1)根据材料结合所学知识,概括指出1937年之前日本侵华过程中中日互动模式。

(2)根据材料,指出七七事变后,中日互动模式发生的变化,并结合所学知识,分析变化的原因。

【答案】(1)模式:日本制造事端诬陷威胁中国——中国妥协退让、丧权辱国——日本消化侵略成果并酝酿制造新的事端。

(2)变化:中国不再妥协退让,而是奋起反抗,揭开了全面抗战的序幕。

原因:中国面临亡国灭种的危机;全民抗日情绪高涨;抗日民族统一战线初步建立。

【解析】

【小问1详解】

本题为特点类材料题。时空范围为20世纪30年代(中国)。模式:根据材料“1931年9月18日晚10时许,日本关东军炸毁南满铁路一段路轨。反诬中国军队破坏。并以此为借口进攻中国东北军驻地北大营”“张学良奉行不抵抗政策,致使日军侵占沈阳,又陆续侵占了东北三省。1932年2月,东北全境沦陷。”可知,日本制造事端诬陷威胁中国——中国妥协退让、丧权辱国——根据材料“1933年1月1日23时,日军山海关守备队长落合甚九郎派人在营院内投掷手榴弹并鸣枪数次,却反诬中国军队所为,即以此为借口,强占南关车站,并将中国警察缴械。”“察哈尔省民政厅长秦德纯和日军特务头子土肥原贤二达成《秦土协定》,中国国在冀、察二省主权大部丧失。”可知,日本消化侵略成果并酝酿制造新的事端。

【小问2详解】

本题为特点类材料题。时空范围1937年(中国)。第一小问变化:根据材料“中国驻军第29军37师219团奋起还击,进行了顽强的抵抗,揭开全国抗日战争的序幕。”可知,中国不再妥协退让,而是奋起反抗,揭开了全面抗战的序幕。第二小问原因:根据所学知识可知,中国面临亡国灭种的危机;根据所学知识可知,七七事变前后,全民抗日情绪高涨;西安事变之后,抗日民族统一战线初步建立。

19. 阅读材料,回答问题。

——根据文库网数据整理

上图为1950年-2008年我国GDP变化示意图,根据图表信息,从整体或者任意节选一个时间段,对表中的数据做出合理的历史解释。(要求:史实正确,史论结合,逻辑严密)

【答案】示例

时间段:改革开放后

解释

1978年十一届三中全会的召开,标志着我国进入了改革开放新时期。党领导全国人民,对内进行经济体制改革,并确立了建立社会主义市场经济体制的改革目标。对外设立经济特区,逐步扩大对外开放。经过二十多年的努力,于2001年初步建立起社会主义市场经济体制,并成功加入世界贸易组织。改革开放的实行,使我国经济呈现出大起大落、曲折发展的局面,实现了长达20多年的GDP增长率维持在10%左右的高速增长,使得我国的综合实力稳步提高。

实践证明,十一届三中全会确立的坚持以经济建设为中心,实行改革开放的决策是十分正确的。

【解析】

【详解】本题为论述题之选择观点说明题,时空是1950—2008年的中国GDP变化。依据材料中的图表信息,我们可以选择改革开放后的时间段为例进行说明。1978年中共十一届三中全会在北京召开,全会作出把党和国家的工作中心转移到经济建设上来,实行改革开放的战略决策。改革首先在农村取得突破,家庭联产承包责任制在全国推广开来。同时,城市经济体制改革也以扩大企业自主权为主要内容进行试点。中共十四大又明确了我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。与此同时,我国的对外开放又迈出重大步伐,设立经济特区,不断的扩大对外开放,学习国外先进技术和经营管理方法。经过二十多年的努力,2001年我国初步建立起社会主义市场经济体制,并正式加入世界贸易组织,使中国更深层次地参与经济全球化进程,参与国际规则的制定。改革开放的持续深入推进,实现了中国长达20多年的GDP增长率维持在10%左右的高速增长,使得我国的综合实力稳步提升。

实践证明,改革开放是决定当代中国命运关键一招,为实现中华民族伟大复兴提供了充满新的活力的体制保证和快速发展的物质条件。实行改革开放的决策是十分正确的。

历史试卷

一、选择题

1. 河南偃师二里头遗址中心区新发现的多条主干道路,揭示出其多网格式都邑布局,形成作坊、宫殿、祭祀等独立的功能分区,居葬合一的布局形态,井然有序、严谨明显的社会结构。这些发现最能说明( )

A. 二里头已经建立了王朝国家 B. 二里头阶级分化明显

C. 二里头手工业发展初具规模 D. 二里头城市规划合理

2. 孟子说:“君子之于禽兽也,见其生,不忍见其死;闻其声,不忍食其肉。是以君子远庖厨也。”孟子意在说明( )

A. 君子要爱护动物 B. 统治者要有仁爱之心 C. 君子要远离庖厨 D. 统治者要施行仁政

3. 如图为秦朝政府机构设置示意图,由图可知( )

A. 政治凸显家国同治色彩 B. 贵族政治已经退出了历史舞台

C. 皇帝与三公九卿共治天下 D. 机构设置践行了分权制衡理念

4. 西岔沟西汉早中期游牧族墓群出土大量汉族文物如弦纹陶壶、绳纹陶罐、灰陶豆,木柄长剑、带和带玉王奉的剑、刻有汉字的铜矛、汉式铜,变形蟠螃纹、草叶纹、星云、日光、四禽四蝙纹铜镜等。据此可知( )

A 西汉实现了对西岔沟地区有效管辖 B. 西汉曾经向西岔沟大量移民

C. 西汉曾经在西岔沟地区与匈奴交战 D. 汉文化随战争传播到西岔沟

5. 唐代经济富庶,国力强盛,正是“天下有道”之时,这些可从唐人的诗篇中略见一二,如表这些诗句( )

人物 诗句

杨炯 宁为百夫长,胜作一书生

王维 偏坐金鞍调白羽,纷纷射杀五单于

李白 愿将腰下剑,直斩楼兰

杜甫 北极朝廷终不改,西山寇盗莫相侵

A. 反映出儒家“入世”思想比较盛行 B. 说明士人都有保家卫国的理想诉求

C. 一定程度体现了唐朝边患危机加剧 D. 折射出唐朝与少数民族关系紧张

6. 晚明佛学大师紫柏曰:“讲道学,初不究仲尼之本怀,蹈袭程朱烂馊气话,以为旗鼓。欲一天下人之耳目,见学老学佛者,如仇雠相似。”紫柏批评程朱理学的主要原因是( )

A. 程朱理学背离了先秦儒学 B. 程朱理学成为皇权专制的工具

C. 程朱理学威胁到佛教传播 D. 程朱理学只是空洞的道德说教

7. 明武宗在江彬的唆使下诏南巡,遭到明朝百官的集体反对,最终以一百余位官员受刑或贬迁,明武宗收回成命而告终。这主要说明了( )

A. 明朝君主专制的加强 B. 明朝百官结党营私

C. 明朝宫廷政治黑暗 D. 明朝皇权事实上被削弱

8. 1842年7月26日,道光皇帝给代表清政府与英国交涉的耆英、伊里布发去密旨,要求他们“务须慎持国体,俯顺夷情。有应行便宜行事之处、即著从权办理,朕亦不为遥制。”由此可知,当时清政府( )

A. 外交理念逐渐转向近代化 B. 试图与英国建立平等外交关系

C. 固守传统的天朝上国观念 D. 准备全面满足英国的战争诉求

9. 嘉庆十五年,苏州府人口突破300万,10年之后,苏州府总人口增至近600万,达到有史以来苏州人口的顶峰。但是到了同治四年(1865年),苏州府共有2482549人,比道光十年(1830年)减少了约62.25%。苏州人口锐减主要是受( )

A. 连年自然灾害的影响 B. 第二次鸦片战争的影响

C. 太平天国运动的影响 D. 清政府移民戍边的影响

10. 1895年8月,康有为在北京发起成立“强学会”。许多地方大员纷纷提出入会申请并主动捐款予以支持。直隶总督李鸿章主动提出捐款2000两银元并提出入会申请,但康有为以其签订了《马关条约》为由拒绝入会申请。反映出当时( )

A. 救亡图存成为时代主题 B. 统治阶级内部矛盾加剧

C. 维新变法群众基础广泛 D. 地方官员推动制度革新

11. 1894年兴中会成立,孙中山在其反清宣传中,有许多诸如“鞑虏”、“胡虏”、“异种乱华”,要将其“杀灭”、“诛绝”、“逐满独立”等激烈的言辞。辛亥革命后,孙中山开始重新解释其民族主义并适时提出“五族共和”,孙中山的转变主要是基于( )

A. 封建君主专制制度的崩溃 B. 南京临时政府的成立

C. 民主革命的任务已经完成 D. 维护国家统一的需要

12. 1937年,八路军、新四军和华南抗日游击队在国民党正面战场有序战略撤退之时,迅速挺进华北、华中和华南地区,创建抗日根据地,变日军的后方为前线,广泛开展游击战争,给敌人以有力的打击。这可用于说明( )

A. 敌后战场成为抗战主战场 B. 国共合作抗战的重要意义

C. 抗日战争相持阶段的到来 D. 中共取得了抗战的主导权

13. 如图为解放战争时期的一张照片(地图中白色区域为国统区,黑色区域为解放区),结合所学知识判断,这张照片拍摄的时间是( )

A. 1947年3月 B. 1948年9月 C. 1949年2月 D. 1949年4月

14. 从1951年12月开始,党中央颁发了一系列决议,规定了我国的农业社会主义改造的路线、方针和政策,到1956年底,农业社会主义改造在经历了互助组、初级社、高级社三阶段后基本完成,全国加入合作社的农户达96.3%。这表明( )

A. 农业实现了由个体经济向集体经济的转变

B. 社会主义制度在我国已经基本建立起来

C. 农业生产现代化已经初步实现

D. 农民生活水平得到了较大提高

15. 2018年9月初,在中非合作论坛峰会上,中国提出未来将会继续用600亿美元来支援非洲。2021年底,中国外交部部长在中非合作论坛相关会议上宣布,中国将对非洲17个国家的23笔贷款债务给予免除。这些举措( )

A. 体现了新时代“亲、诚、惠、容”的外交新理念

B. 形成了中国与非洲国家休戚相关共同发展的局面

C. 是履行国际义务体现大国责任和担当的重要表现

D. 积极践行了推动构建人类命运共同体的中国方案

二、材料分析题

16. 中华先民除了创造出杰出的农耕文明模式之外,也创造了游牧文明模式。阅读下面材料,回答问题。

材料一 游牧民族世世代代生活在草原上,草原为发展畜牧业提供了天然条件。他们随水草而迁徙,通过放牧而生存。从碣石经龙门西南到天水、陇西一线,为当时种植业与半农半牧的大体分界线,形成了农耕文明与游牧文明交错的局面。游牧民族的天性是不断地游动,在游动中求得新的生机,然而,游牧民族在游动的过程中丧失了不断创造的文化,难以使文化沉积下来。因此,游牧文明不可能取代农耕文明,只能主动地同化于农耕文明中。如匈奴没有打败汉朝,鲜卑主动汉化,满人最终被同化,强势文化以其优秀性而使落后的文化逐渐消失。

——摘编自王玉德《试论游牧民族与中华文明的演进》

材料二 游牧民族随水草而迁徙,实际上是在传播文化,在长时间的文化同化中,民族差异不断缩小。同时,长年游走的生活方式,使他们据有大量的土地,他们有的向东,定居在今陕西、山西境内;有的向南,定居在今云南、贵州、四川。在这一过程中,游牧民族不断融入到农耕民族,使中华民族焕发勃勃生机。但游牧民族的天性就是能够征战,纵观中华农耕文明的发展,总是每隔一段时间就被游牧民族的内扰打断,文化受到摧残,延误了中国社会向更高层次的演变。

——摘编自王玉德《试论游牧民族与中华文明的演进》

(1)根据材料一,概括游牧文明的基本特征。

(2)根据材料二结合所学知识,简析游牧文明对中华文明的影响。

17. 在特定的历史背景下,清政府派遣了近代第一批留学生,揭开了中国留学教育的第一页。阅读下列材料,回答问题。

材料一 林则徐在鸦片战争中亲眼目睹了中英武器得巨大差距,提出了“师敌之长技以制敌”的口号,率先吹响了学习西方的号角。洋务派的代表人物奕?也认为:“伏思购买外国船炮,由外国派员前来教习,若各省督抚处置不当流弊原多,诚不若派员分往外国学习之便”。1871年春,李鸿章向美国公使提议派遣幼童赴美留学,美国公使欣然答应。于是,清政府从1872年至1875年先后分四批选送了120名幼童赴美留学,这就是近代中国派遣的第一批留学生。

——摘编自王平《近代中国第一批留学生对中国近代发展的历史影响》

材料二 1881年7月清政府最终决定将赴美留学幼童全部撤回,8月,留学幼童被迫中断学业,94人(26人未归)分三批回国。94名留学生回国后在不同的岗位工作,在铁路部门工作的16人,有5人是铁路局长;从事矿务的10人;从事外交和行政的有21人,其中领事代办以上的外交官12人,公使2人,外交总长1人,内阁总理1人;从事海军者20人,海军将领14人;从事教育新闻和法律工作者5人其中大学校长2人;从事电报工作者17人,其中3人任过电信局长;从事商业者7人;从医者3人。

——摘编自王平《近代中国第一批留学生对中国近代发展的历史影响》

材料三 留美幼童出国留学之后,耶鲁大学校长朴德认为这些幼童成绩极佳、道德高尚。正是幼童们早期给美国人民留下的这种美好印象,为中美人民一百多年来的文化交流打下了良好的基础。留学教育也已成为中国一百多年来教育的一种重要形式,为中国培养了数以万计的人才。他们有的是中国科学院的学部委员,有的是各个大学、科研机构和学术团体的学术带头人。

——摘编自王平《近代中国第一批留学生对中国近代发展的历史影响》

(1)根据材料一结合所学知识,概括清政府派遣留学生的历史背景。

(2)根据材料二、三,归纳清政府派遣第一批留学生的积极影响。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料

事件 时间 起因 结果

九一八事变 1931年 1931年9月18日晚10时许,日本关东军炸毁南满铁路一段路轨。反诬中国军队破坏。并以此为借口进攻中国东北军驻地北大营 张学良奉行不抵抗政策,致使日军侵占沈阳,又陆续侵占了东北三省。1932年2月,东北全境沦陷。

长城抗战 1933年 1933年1月1日23时,日军山海关守备队长落合甚九郎派人在营院内投掷手榴弹并鸣枪数次,却反诬中国军队所为,即以此为借口,强占南关车站,并将中国警察缴械。 参谋部作战厅长熊斌与日本代表冈村宁次签订《塘沽停战协定》,划定冀东二十二县为非武装区,军队不得进入,而日军退回长城以北。

华北事变“张北事件”(为例) 1935年 1935年5月30日,4名没有护照的日本特务机关人员潜入察哈尔省境内绘制地图,行至张北县,被当地驻军扣留,察哈尔省主席宋哲元为避免引起事端,即令释放。日方借口提出了蛮横要求。 察哈尔省民政厅长秦德纯和日军特务头子土肥原贤二达成《秦土协定》,中国国在冀、察二省主权大部丧失。

七七事变 1937年 1937年7月7日夜,卢沟桥的日本驻军诡称有一名日军士兵失踪,要求进入宛平县城搜查,被中国驻军拒绝,日军随即向宛平城和卢沟桥发动进攻 中国驻军第29军37师219团奋起还击,进行了顽强的抵抗,揭开全国抗日战争的序幕。

——以上材料均摘编自《百度百科》

(1)根据材料结合所学知识,概括指出1937年之前日本侵华过程中中日互动模式。

(2)根据材料,指出七七事变后,中日互动模式发生的变化,并结合所学知识,分析变化的原因。

19. 阅读材料,回答问题。

——根据文库网数据整理

上图为1950年-2008年我国GDP变化示意图,根据图表信息,从整体或者任意节选一个时间段,对表中的数据做出合理的历史解释。(要求:史实正确,史论结合,逻辑严密)

嘉勋高级中学2023-2024学年高三上学期开学考试

历史试卷 答案解析

一、选择题

1. 河南偃师二里头遗址中心区新发现的多条主干道路,揭示出其多网格式都邑布局,形成作坊、宫殿、祭祀等独立的功能分区,居葬合一的布局形态,井然有序、严谨明显的社会结构。这些发现最能说明( )

A. 二里头已经建立了王朝国家 B. 二里头阶级分化明显

C. 二里头手工业发展初具规模 D. 二里头城市规划合理

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是本质题。根据题干关键信息可知准确时空是:先秦时期的中国。结合所学知识可知,国家建立的标志如监狱、军队、司法、宫殿等出现,因此材料“形成作坊、宫殿、祭祀等独立的功能分区,居葬合一的布局形态,井然有序、严谨明显的社会结构”反映的是当时二里头已经建立了王朝国家,A项正确;材料强调的是王朝的建立,非阶级分化、手工业发展及城市规划合理,排除BCD项。故选A项。

2. 孟子说:“君子之于禽兽也,见其生,不忍见其死;闻其声,不忍食其肉。是以君子远庖厨也。”孟子意在说明( )

A. 君子要爱护动物 B. 统治者要有仁爱之心 C. 君子要远离庖厨 D. 统治者要施行仁政

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:战国时期(战国)。根据材料“君子之于禽兽也,见其生,不忍见其死;闻其声,不忍食其肉”结合所学知识可知,这句话的意思是君子对于禽兽,看见它们活着,就不忍心它们死去;听到它们的悲鸣,就不忍心再吃它们的肉,这是君子即统治者有仁爱之心的表现,B项正确;爱护动物并不是孟子这句话的本意,排除A项;C项与材料主旨无关,排除C项;材料没有提及仁政,排除D项。故选B项。

3. 如图为秦朝政府机构设置示意图,由图可知( )

A. 政治凸显家国同治的色彩 B. 贵族政治已经退出了历史舞台

C. 皇帝与三公九卿共治天下 D. 机构设置践行了分权制衡理念

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:秦朝(中国)。根据示意图可知,秦朝在中央设立三公九卿,其中部分机构既管理全国事务,也管理皇室相应事务,体现了家国同构的社会结构下中央政府职能不清,A项正确;材料未体现官员的产生方式,不能得出贵族政治退出历史舞台,排除B项;三公九卿是中央官制,材料未涉及对地方的治理,排除C项;材料未体现权力的制约与平衡,排除D项。故选A项。

4. 西岔沟西汉早中期游牧族墓群出土大量汉族文物如弦纹陶壶、绳纹陶罐、灰陶豆,木柄长剑、带和带玉王奉的剑、刻有汉字的铜矛、汉式铜,变形蟠螃纹、草叶纹、星云、日光、四禽四蝙纹铜镜等。据此可知( )

A. 西汉实现了对西岔沟地区有效管辖 B. 西汉曾经向西岔沟大量移民

C. 西汉曾经在西岔沟地区与匈奴交战 D. 汉文化随战争传播到西岔沟

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是推断题。根据题干关键信息可知准确时空是:西汉时期的中国。根据材料可知,在西汉早中期的游牧族墓群中出土大量的汉族文物,其中包括生活用品及武器,说明当时西汉曾经在西岔沟地区与匈奴交战,C项正确;仅从出土文物来看,是无法断定西汉实现了对西岔沟地区有效管辖,排除A项;材料强调的是游牧民族的墓葬,并不能证明移民问题,排除B项;材料无法说明汉文化的传播方式,排除D项。故选C项。

5. 唐代经济富庶,国力强盛,正是“天下有道”之时,这些可从唐人的诗篇中略见一二,如表这些诗句( )

人物 诗句

杨炯 宁为百夫长,胜作一书生

王维 偏坐金鞍调白羽,纷纷射杀五单于

李白 愿将腰下剑,直为斩楼兰

杜甫 北极朝廷终不改,西山寇盗莫相侵

A. 反映出儒家“入世”思想比较盛行 B. 说明士人都有保家卫国理想诉求

C. 一定程度体现了唐朝边患危机加剧 D. 折射出唐朝与少数民族的关系紧张

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是本质题。根据题干关键信息可知准确时空是:唐朝时期的中国。材料“宁为百夫长,胜作一书生”“偏坐金鞍调白羽,纷纷射杀五单于”“愿将腰下剑,直为斩楼兰”“北极朝廷终不改,西山寇盗莫相侵”体现的是当时文人的家国情怀,结合当时儒学教育的背景可知,反映的是儒家“入世”思想比较盛行 ,A项正确;B项说法过于绝对,并非所有人都有保家卫国的理想,排除B项;材料与唐朝的边患危机无关,排除C项;材料强调的是儒家“入世”思想,非折射出唐朝与少数民族的关系紧张,排除D项。故选A项。

6. 晚明佛学大师紫柏曰:“讲道学,初不究仲尼之本怀,蹈袭程朱烂馊气话,以为旗鼓。欲一天下人之耳目,见学老学佛者,如仇雠相似。”紫柏批评程朱理学的主要原因是( )

A. 程朱理学背离了先秦儒学 B. 程朱理学成为皇权专制的工具

C. 程朱理学威胁到佛教传播 D. 程朱理学只是空洞的道德说教

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是原因题。根据题干关键信息可知准确时空是:晚明时期的中国。根据材料和所学可知,晚明的紫柏大师意识到朱子学的正统化给佛教所造成的困境,因此提到了明代理学独尊一术而斥佛老的状况,C项正确;程朱理学对先秦儒学具有继承的关系,排除A项;材料与程朱理学的本质无关,排除B项;程朱理学对当时社会影响深远,并非是单纯的道德说教,排除D项。故选C项。

7. 明武宗在江彬的唆使下诏南巡,遭到明朝百官的集体反对,最终以一百余位官员受刑或贬迁,明武宗收回成命而告终。这主要说明了( )

A. 明朝君主专制加强 B. 明朝百官结党营私

C. 明朝宫廷政治黑暗 D. 明朝皇权事实上被削弱

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:明朝(中国)。据材料可知,明武宗遭到明朝百官的集体反对,最终收回成命,在一定程度上说明明朝皇权事实上被削弱,D项正确;材料描述的是皇权被削弱的现象,而非皇权加强,排除A项;材料描述的是百官集体反对南巡,而非百官结党营私,也没有体现宫廷政治黑暗,排除B项和C项。故选D项。

8. 1842年7月26日,道光皇帝给代表清政府与英国交涉的耆英、伊里布发去密旨,要求他们“务须慎持国体,俯顺夷情。有应行便宜行事之处、即著从权办理,朕亦不为遥制。”由此可知,当时清政府( )

A. 外交理念逐渐转向近代化 B. 试图与英国建立平等外交关系

C. 固守传统的天朝上国观念 D. 准备全面满足英国的战争诉求

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:1842年(中国)。根据材料“务须慎持国体,俯顺夷情。有应行便宜行事之处、即著从权办理,朕亦不为遥制”可知,道光皇帝认为,和外国人交涉时,要保持天朝上国的体面,其他都不是太在乎,反映出清政府固守传统的天朝上国观念 ,C项正确;材料体现出清政府仍旧固守传统的天朝上国观念 无法体现外交理念的近代化,排除A项;材料没有体现平等的关系,排除B项;材料没有提及皇帝及官员要全面满足英国的战争诉求,排除D项。故选C项。

9. 嘉庆十五年,苏州府人口突破300万,10年之后,苏州府总人口增至近600万,达到有史以来苏州人口的顶峰。但是到了同治四年(1865年),苏州府共有2482549人,比道光十年(1830年)减少了约62.25%。苏州人口锐减主要是受( )

A. 连年自然灾害的影响 B. 第二次鸦片战争的影响

C. 太平天国运动的影响 D. 清政府移民戍边的影响

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:清朝(中国)。据材料可知,1865年,苏州人口锐减,其主要原因是天平天国的影响,动乱与战争导致大量的人口减少,C项正确;自然灾害和第二次鸦片战争是导致人口减少的原因之一,但不是此时期的主要原因,排除A项和B项;材料中没有描述移民戍边的信息,且移民戍边不是人口减少的主要原因,排除D项。故选C项。

10. 1895年8月,康有为在北京发起成立“强学会”。许多地方大员纷纷提出入会申请并主动捐款予以支持。直隶总督李鸿章主动提出捐款2000两银元并提出入会申请,但康有为以其签订了《马关条约》为由拒绝入会申请。反映出当时( )

A. 救亡图存成为时代主题 B. 统治阶级内部矛盾加剧

C. 维新变法群众基础广泛 D. 地方官员推动制度革新

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:1895年8月(中国)。据题意可知,康有为在北京成立的“强学会”得到了许多地方大员的支持,结合所学知识可知,1895年4月《马关条约》的签订使中国民族危机日益深重,以康有为为代表的举人发动了“公车上书”,使维新运动逐步从理论上的宣传发展成为爱国救亡的政治运动,为了争取更多人支持和参与维新变法,康有为成立“强学会”,以宣传维新,救亡图存,A项正确;这段材料没有体现统治阶级内部矛盾加剧,排除B项;维新变法运动没有发动广大人民群众,缺乏群众基础,排除C项;地方大员纷纷支持强学会是出于爱国心的驱使,并非为了推动制度革新,排除D项。故选A项。

11. 1894年兴中会成立,孙中山在其反清宣传中,有许多诸如“鞑虏”、“胡虏”、“异种乱华”,要将其“杀灭”、“诛绝”、“逐满独立”等激烈的言辞。辛亥革命后,孙中山开始重新解释其民族主义并适时提出“五族共和”,孙中山的转变主要是基于( )

A. 封建君主专制制度的崩溃 B. 南京临时政府的成立

C. 民主革命的任务已经完成 D. 维护国家统一的需要

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:辛亥革命后(中国)。据本题材料信息得出主要结论:辛亥革命前,孙中山宣传的民族主义是反清排满,辛亥革命后,孙中山重新解释民族主义,提出“五族共和”,国内各民族平等共和,辛亥革命前后孙中山的转变是因为推翻了清政府,结束了君主专制政体,A项正确;孙中山重新解释其民族主义,是因为满清贵族的专制统治被推翻,所以,把民族主义发展到包括满族的国内各民族平等共和,而不是因为建立了南京临时政府,排除B项;民主革命的任务是反帝反封建,当时尚未完成,排除C项;当时国家是统一的,排除D项。故选A项。

12. 1937年,八路军、新四军和华南抗日游击队在国民党正面战场有序战略撤退之时,迅速挺进华北、华中和华南地区,创建抗日根据地,变日军的后方为前线,广泛开展游击战争,给敌人以有力的打击。这可用于说明( )

A. 敌后战场成为抗战主战场 B. 国共合作抗战的重要意义

C. 抗日战争相持阶段的到来 D. 中共取得了抗战的主导权

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:1937年(中国)。根据材料得出主要结论:国民党在正面战场抵御日军,而中国共产党领导的八路军和新四军则深入敌后,给敌人以有力打击,说明了国共合作抗战的重要意义,B项正确;1938年后,敌后战场逐渐成为抗战主战场,排除A项;1938年武汉会战后,抗日战争进入相持阶段,排除C项;1937年国共实现合作之初,抗战的主导权仍是国民政府,排除D项。故选B项。

13. 如图为解放战争时期的一张照片(地图中白色区域为国统区,黑色区域为解放区),结合所学知识判断,这张照片拍摄的时间是( )

A. 1947年3月 B. 1948年9月 C. 1949年2月 D. 1949年4月

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:解放战争时期(中国)。据本题材料图片信息可知,图中黑色区域为解放区,可见已经解放了长江以北地区,国民党反动统治就要被推翻。结合所学知识,当时国内处在人民解放战争的战略进攻阶段,从1948年9月~1949年1月,人民解放军先后进行辽沈战役、淮海战役和平津战役,基本消灭国民党的主力,由此判断,这张照片拍摄的时间是1949年2月,C项正确;据所学,1947年3月,国民党军队正在进攻解放区,排除A项;1948年9月,解放军正在进行辽沈战役,解放东北,排除B项;1949年4月21日,进行渡江战役,排除D项。故选C项。

14. 从1951年12月开始,党中央颁发了一系列的决议,规定了我国的农业社会主义改造的路线、方针和政策,到1956年底,农业社会主义改造在经历了互助组、初级社、高级社三阶段后基本完成,全国加入合作社的农户达96.3%。这表明( )

A. 农业实现了由个体经济向集体经济的转变

B. 社会主义制度在我国已经基本建立起来

C. 农业生产现代化已经初步实现

D. 农民生活水平得到了较大提高

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:1956年(中国)。据题意可知这是指1956年底,农业社会主义改造基本完成,结合所学知识可知,农业社会主义改造的实质是把个体小农经济(土地私有制)变为社会主义集体或全体土地所有制,A项正确;1956年底三大改造的基本完成标志着社会主义制度在我国已经基本建立起来,排除B项;21世纪20年代,中国农业生产现代化已经初步实现,排除C项;改革开放推动农民生活水平得到了较大提高,排除D项。故选A项。

15. 2018年9月初,在中非合作论坛峰会上,中国提出未来将会继续用600亿美元来支援非洲。2021年底,中国外交部部长在中非合作论坛相关会议上宣布,中国将对非洲17个国家23笔贷款债务给予免除。这些举措( )

A. 体现了新时代“亲、诚、惠、容”的外交新理念

B. 形成了中国与非洲国家休戚相关共同发展的局面

C. 是履行国际义务体现大国责任和担当的重要表现

D. 积极践行了推动构建人类命运共同体的中国方案

【答案】D

【解析】

【详解】本题为多类型单项选择题。根据设问可知,这是本质题、影响题。时空范围为21世纪上半叶(中国)。中国积极援助非洲,免除部分非洲国家的债务,这体现了中国大国担当,在外交活动中,积极践行构建人类命运共同体的中国方案,D项正确;“亲、诚、惠、容”针对的是周边国家,非洲不属于中国周边国家,排除A项;改革开放以来,形成了中国与非洲国家休戚相关共同发展的局面,排除B项;免除债务是不属于国际义务,排除C项。故选D项。

二、材料分析题

16. 中华先民除了创造出杰出的农耕文明模式之外,也创造了游牧文明模式。阅读下面材料,回答问题。

材料一 游牧民族世世代代生活在草原上,草原为发展畜牧业提供了天然条件。他们随水草而迁徙,通过放牧而生存。从碣石经龙门西南到天水、陇西一线,为当时种植业与半农半牧的大体分界线,形成了农耕文明与游牧文明交错的局面。游牧民族的天性是不断地游动,在游动中求得新的生机,然而,游牧民族在游动的过程中丧失了不断创造的文化,难以使文化沉积下来。因此,游牧文明不可能取代农耕文明,只能主动地同化于农耕文明中。如匈奴没有打败汉朝,鲜卑主动汉化,满人最终被同化,强势文化以其优秀性而使落后的文化逐渐消失。

——摘编自王玉德《试论游牧民族与中华文明的演进》

材料二 游牧民族随水草而迁徙,实际上是在传播文化,在长时间的文化同化中,民族差异不断缩小。同时,长年游走的生活方式,使他们据有大量的土地,他们有的向东,定居在今陕西、山西境内;有的向南,定居在今云南、贵州、四川。在这一过程中,游牧民族不断融入到农耕民族,使中华民族焕发勃勃生机。但游牧民族的天性就是能够征战,纵观中华农耕文明的发展,总是每隔一段时间就被游牧民族的内扰打断,文化受到摧残,延误了中国社会向更高层次的演变。

——摘编自王玉德《试论游牧民族与中华文明的演进》

(1)根据材料一,概括游牧文明的基本特征。

(2)根据材料二结合所学知识,简析游牧文明对中华文明的影响。

【答案】(1)特征:草原文明;半农半牧;不断进取;被农耕文明同化。

(2)影响:积极:游牧文明是中华文明的源头之一;游牧民族是文化交流的促进者;为中华民族带来了辽阔的土地;丰富了中华民族的内涵;消极:游牧民族屡次发动战争打断了农耕文明的发展进程。

【解析】

【小问1详解】

本题是特点类材料分析题。时空是古代的中国。特征:根据材料“游牧民族世世代代生活在草原上”可知,草原文明;根据材料“形成了农耕文明与游牧文明交错的局面”可知,半农半牧;根据材料“游牧民族的天性是不断地游动,在游动中求得新的生机”可知,不断进取;根据材料“只能主动地同化于农耕文明中”可知,被农耕文明同化。

【小问2详解】

本题是影响类材料分析题。时空是古代的中国。影响:积极:结合所学知识可知,游牧文明是中华文明的源头之一;根据材料“他们有的向东,定居在今陕西、山西境内;有的向南,定居在今云南、贵州、四川。在这一过程中”可知,游牧民族是文化交流的促进者及为中华民族带来了辽阔的土地;根据材料“游牧民族不断融入到农耕民族,使中华民族焕发勃勃生机”可知,丰富了中华民族的内涵;消极:根据材料“总是每隔一段时间就被游牧民族的内扰打断,文化受到摧残,延误了中国社会向更高层次的演变”可知,游牧民族屡次发动战争打断了农耕文明的发展进程。

17. 在特定的历史背景下,清政府派遣了近代第一批留学生,揭开了中国留学教育的第一页。阅读下列材料,回答问题。

材料一 林则徐在鸦片战争中亲眼目睹了中英武器得巨大差距,提出了“师敌之长技以制敌”的口号,率先吹响了学习西方的号角。洋务派的代表人物奕?也认为:“伏思购买外国船炮,由外国派员前来教习,若各省督抚处置不当流弊原多,诚不若派员分往外国学习之便”。1871年春,李鸿章向美国公使提议派遣幼童赴美留学,美国公使欣然答应。于是,清政府从1872年至1875年先后分四批选送了120名幼童赴美留学,这就是近代中国派遣的第一批留学生。

——摘编自王平《近代中国第一批留学生对中国近代发展的历史影响》

材料二 1881年7月清政府最终决定将赴美留学幼童全部撤回,8月,留学幼童被迫中断学业,94人(26人未归)分三批回国。94名留学生回国后在不同的岗位工作,在铁路部门工作的16人,有5人是铁路局长;从事矿务的10人;从事外交和行政的有21人,其中领事代办以上的外交官12人,公使2人,外交总长1人,内阁总理1人;从事海军者20人,海军将领14人;从事教育新闻和法律工作者5人其中大学校长2人;从事电报工作者17人,其中3人任过电信局长;从事商业者7人;从医者3人。

——摘编自王平《近代中国第一批留学生对中国近代发展的历史影响》

材料三 留美幼童出国留学之后,耶鲁大学校长朴德认为这些幼童成绩极佳、道德高尚。正是幼童们早期给美国人民留下的这种美好印象,为中美人民一百多年来的文化交流打下了良好的基础。留学教育也已成为中国一百多年来教育的一种重要形式,为中国培养了数以万计的人才。他们有的是中国科学院的学部委员,有的是各个大学、科研机构和学术团体的学术带头人。

——摘编自王平《近代中国第一批留学生对中国近代发展的历史影响》

(1)根据材料一结合所学知识,概括清政府派遣留学生的历史背景。

(2)根据材料二、三,归纳清政府派遣第一批留学生的积极影响。

【答案】(1)背景:鸦片战争后兴起的向“西方”学习思潮的影响;二是洋务运动发展的现实需要;三是向美国派遣留学生的外交条件已经具备。

(2)积极影响:造就了一大批人才,为中国近代化发展作出了贡献;揭开了中国留学教育第一页,促进了国内教育的发展;促进了中外文化交流,特别是为中美两国间的文化交流打下了良好的基础。

【解析】

【小问1详解】

本题是背景类材料分析题。时空是近代中国。根据材料“林则徐在鸦片战争中亲眼目睹了中英武器得巨大差距,提出了“师敌之长技以制敌”的口号,率先吹响了学习西方的号角。”可知,鸦片战争后兴起的向“西方”学习思潮的影响;根据材料“洋务派的代表人物奕?也认为:“伏思购买外国船炮,由外国派员前来教习,若各省督抚处置不当流弊原多,诚不若派员分往外国学习之便”。”可以得出,二是洋务运动发展的现实需要;根据材料“1871年春,李鸿章向美国公使提议派遣幼童赴美留学,美国公使欣然答应。”可知,三是向美国派遣留学生的外交条件已经具备。

【小问2详解】

本题是影响类材料分析题。时空是近代中国。根据材料“8月,留学幼童被迫中断学业,94人(26人未归)分三批回国……”、“留学教育也已成为中国一百多年来教育的一种重要形式,为中国培养了数以万计的人才”可以得出,造就了一大批人才,为中国近代化发展作出了贡献;根据材料“他们有的是中国科学院的学部委员,有的是各个大学、科研机构和学术团体的学术带头人。”可以得出,揭开了中国留学教育第一页,促进了国内教育的发展;根据材料“正是幼童们早期给美国人民留下的这种美好印象,为中美人民一百多年来的文化交流打下了良好的基础。”可以得出,促进了中外文化交流,特别是为中美两国间的文化交流打下了良好的基础。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料

事件 时间 起因 结果

九一八事变 1931年 1931年9月18日晚10时许,日本关东军炸毁南满铁路一段路轨。反诬中国军队破坏。并以此为借口进攻中国东北军驻地北大营 张学良奉行不抵抗政策,致使日军侵占沈阳,又陆续侵占了东北三省。1932年2月,东北全境沦陷。

长城抗战 1933年 1933年1月1日23时,日军山海关守备队长落合甚九郎派人在营院内投掷手榴弹并鸣枪数次,却反诬中国军队所为,即以此为借口,强占南关车站,并将中国警察缴械。 参谋部作战厅长熊斌与日本代表冈村宁次签订《塘沽停战协定》,划定冀东二十二县为非武装区,军队不得进入,而日军退回长城以北。

华北事变“张北事件”(为例) 1935年 1935年5月30日,4名没有护照的日本特务机关人员潜入察哈尔省境内绘制地图,行至张北县,被当地驻军扣留,察哈尔省主席宋哲元为避免引起事端,即令释放。日方借口提出了蛮横要求。 察哈尔省民政厅长秦德纯和日军特务头子土肥原贤二达成《秦土协定》,中国国在冀、察二省主权大部丧失。

七七事变 1937年 1937年7月7日夜,卢沟桥的日本驻军诡称有一名日军士兵失踪,要求进入宛平县城搜查,被中国驻军拒绝,日军随即向宛平城和卢沟桥发动进攻 中国驻军第29军37师219团奋起还击,进行了顽强的抵抗,揭开全国抗日战争的序幕。

——以上材料均摘编自《百度百科》

(1)根据材料结合所学知识,概括指出1937年之前日本侵华过程中中日互动模式。

(2)根据材料,指出七七事变后,中日互动模式发生的变化,并结合所学知识,分析变化的原因。

【答案】(1)模式:日本制造事端诬陷威胁中国——中国妥协退让、丧权辱国——日本消化侵略成果并酝酿制造新的事端。

(2)变化:中国不再妥协退让,而是奋起反抗,揭开了全面抗战的序幕。

原因:中国面临亡国灭种的危机;全民抗日情绪高涨;抗日民族统一战线初步建立。

【解析】

【小问1详解】

本题为特点类材料题。时空范围为20世纪30年代(中国)。模式:根据材料“1931年9月18日晚10时许,日本关东军炸毁南满铁路一段路轨。反诬中国军队破坏。并以此为借口进攻中国东北军驻地北大营”“张学良奉行不抵抗政策,致使日军侵占沈阳,又陆续侵占了东北三省。1932年2月,东北全境沦陷。”可知,日本制造事端诬陷威胁中国——中国妥协退让、丧权辱国——根据材料“1933年1月1日23时,日军山海关守备队长落合甚九郎派人在营院内投掷手榴弹并鸣枪数次,却反诬中国军队所为,即以此为借口,强占南关车站,并将中国警察缴械。”“察哈尔省民政厅长秦德纯和日军特务头子土肥原贤二达成《秦土协定》,中国国在冀、察二省主权大部丧失。”可知,日本消化侵略成果并酝酿制造新的事端。

【小问2详解】

本题为特点类材料题。时空范围1937年(中国)。第一小问变化:根据材料“中国驻军第29军37师219团奋起还击,进行了顽强的抵抗,揭开全国抗日战争的序幕。”可知,中国不再妥协退让,而是奋起反抗,揭开了全面抗战的序幕。第二小问原因:根据所学知识可知,中国面临亡国灭种的危机;根据所学知识可知,七七事变前后,全民抗日情绪高涨;西安事变之后,抗日民族统一战线初步建立。

19. 阅读材料,回答问题。

——根据文库网数据整理

上图为1950年-2008年我国GDP变化示意图,根据图表信息,从整体或者任意节选一个时间段,对表中的数据做出合理的历史解释。(要求:史实正确,史论结合,逻辑严密)

【答案】示例

时间段:改革开放后

解释

1978年十一届三中全会的召开,标志着我国进入了改革开放新时期。党领导全国人民,对内进行经济体制改革,并确立了建立社会主义市场经济体制的改革目标。对外设立经济特区,逐步扩大对外开放。经过二十多年的努力,于2001年初步建立起社会主义市场经济体制,并成功加入世界贸易组织。改革开放的实行,使我国经济呈现出大起大落、曲折发展的局面,实现了长达20多年的GDP增长率维持在10%左右的高速增长,使得我国的综合实力稳步提高。

实践证明,十一届三中全会确立的坚持以经济建设为中心,实行改革开放的决策是十分正确的。

【解析】

【详解】本题为论述题之选择观点说明题,时空是1950—2008年的中国GDP变化。依据材料中的图表信息,我们可以选择改革开放后的时间段为例进行说明。1978年中共十一届三中全会在北京召开,全会作出把党和国家的工作中心转移到经济建设上来,实行改革开放的战略决策。改革首先在农村取得突破,家庭联产承包责任制在全国推广开来。同时,城市经济体制改革也以扩大企业自主权为主要内容进行试点。中共十四大又明确了我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。与此同时,我国的对外开放又迈出重大步伐,设立经济特区,不断的扩大对外开放,学习国外先进技术和经营管理方法。经过二十多年的努力,2001年我国初步建立起社会主义市场经济体制,并正式加入世界贸易组织,使中国更深层次地参与经济全球化进程,参与国际规则的制定。改革开放的持续深入推进,实现了中国长达20多年的GDP增长率维持在10%左右的高速增长,使得我国的综合实力稳步提升。

实践证明,改革开放是决定当代中国命运关键一招,为实现中华民族伟大复兴提供了充满新的活力的体制保证和快速发展的物质条件。实行改革开放的决策是十分正确的。

同课章节目录