第1章 科学入门 单元测试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 第1章 科学入门 单元测试卷(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 108.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-09-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第一单元测试卷

本试卷共 100 分,考试时间 70 分钟。

注意事项:

1、答第 I 卷前, 考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目用铅笔涂写在答题卡上。

2、选出答案后, 用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净

后,再填涂其它答案,不能答在试卷上。

一 、选择题(本题共 14 个小题; 每小题 3 分,共 42 分。在每小题给出的四个选项中,只有一 项是正确的)

1.在装修房子的过程中,下列做法不科学的是( )

A.安装太阳能热水器

B.选择节水型坐便器

C.使用清香型空气清新剂掩盖油漆味

D.使用隔音、隔热玻璃窗

2.如下图,哪个标志显示物质有腐蚀性 ( )

第 1 页(共 15 页)

A.

B. C.

D.

3.对测量的科学量进行估计是应具有的基本技能之一。凭你的生活经验,下列估计不正确是( )

A.一个茶杯的高度大约为 10 厘米

B.我们上课的教室内空气的体积约为 20 立方米

C.一瓶矿泉水的体积约为 550 毫升

D.杭州市今年夏天的最高气温接近 40℃

4.下列有关观察的说法,不正确的是( )

A.观察一定要借助于工具进行

B.观察是人们认识自然的一种重要方法

C.观察除了用眼看,用耳听外, 更需用脑想

D.为了扩大观察范围, 可以借助工具进行观察

5.如图是一个简易温度计。 A 是玻璃瓶,B 是透明吸管,通过橡皮塞与 A 连通, 管的下端竖直插

在水槽中, 使管内外水面有一高度差 h。该温度计( )

A.利用了液体的热胀冷缩

B.当温度升高,h 将变大

C.当温度降低,A 内气体的密度变小

D.适当增大 A 瓶容积, 可以提高测量精确度

6.科学家杨振宁、李政道提出了“宇称不守恒 ”的问题, 最终被科学家吴建雄证实,结果只有杨

振宁、李政道获得了诺贝尔物理学奖。这一事实充分说明在科学探究过程中,首要的工作是( )

A.建立假说 B.实验论证 C.详细观察 D.提出问题

7.如图是“天宫课堂 ”的场景。根据图片信息,航天员叶光富站立处的天和核心舱内的高度接近

于( )

A.0.5 米 B.1 米 C.2 米 D.4 米

8.以下对导致的结果分析不正确的是( )

A.用钢直尺在冬天和夏天分别测同一物体的长度时,夏天的测量值比冬天的要大

B.一把刻度尺的刻度比标准刻度间隔小些,则用这把刻度尺测得的数值比真实值要大

C.用累积法测细金属丝的直径时,若绕线不紧密, 则测量值比真实值要大

D.在测量液体的体积时,若俯视读数,测得的体积比液体真实体积要大

9.某研究性学习小组就“不同水质对蛙卵孵化的影响 ”进行了探究,其实验记录如表所示,该实

第 2 页(共 15 页)

验设计的不妥之处是( )

项目 水质 水量 水温 蛙卵数 孵出的蝌蚪数

甲组 河水 500mL 22℃ 300 个 280 只

乙组 蒸馏水 500mL 10℃ 300 个 90 只

A.含有两个变量 B.缺少对照实验

C.蛙卵数过少 D.结果不明显

10.在体育达标测试中, 小柯同学对有关数据的估测最接近实际的是( )

A.1000m 跑步成绩是 50s B.1 秒钟跳绳 3 次

C.立定跳远成绩是 10m D.百米赛跑后心跳是每秒 20 次

11.往量筒里加入适量的水, 当视线与量筒内水的凹液面最低处保持水平时读数为 15mL,现将一

小石块浸没在水中, 仰视此时凹液面的最低处时读数为 24mL,则小石块的实际体积为( )

A.小于 9cm3 B.大于 9cm3 C.等于 9cm3 D.无法判断

12.有下列器材:a.白纸条, b.细线,c.大头针, d.刻度尺, e.量筒,f.圆柱体。若要测出圆柱

体的底面周长, 应选用的器材是( )

A.adef B.acde C.acdf D.abdf

13.我们从科学课本中已经认识了不少科学家,从中我们知道了科学家对自然界的事物的存在、

发展和变化的研究方法是( )

A.科学家就在实验室里研究自然界的现象,得出科学结论

B.科学家就在图书馆里查阅资料得出科学结论

C.科学家就在野外考察得出科学结论

D.科学家不断提出新问题,搜集信息,把考察或实验的结果记录下来, 经过分析、论证,得出

结论

14.小潘同学用刻度尺测量课本的宽度时,五次数据是 18.14 厘米、18.13 厘米、18.13 厘米、18.36

厘米、 18.15 厘米, 则正确的测量结果应该是( )

A.18.182 厘米 B.18.18 厘米 C.18.14 厘米 D.18.1375 厘米

二 、填空题(30 分) 把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

第 3 页(共 15 页)

15.某人测量一物体长度为 1.568 米,若他测量及记录都是准确无误的,则测量的准确值是 米,估计值是 米。用刻度尺测出 200 页书(双面印刷)的厚度是 8.5 毫米,这本书每

张纸的厚度是 微米。

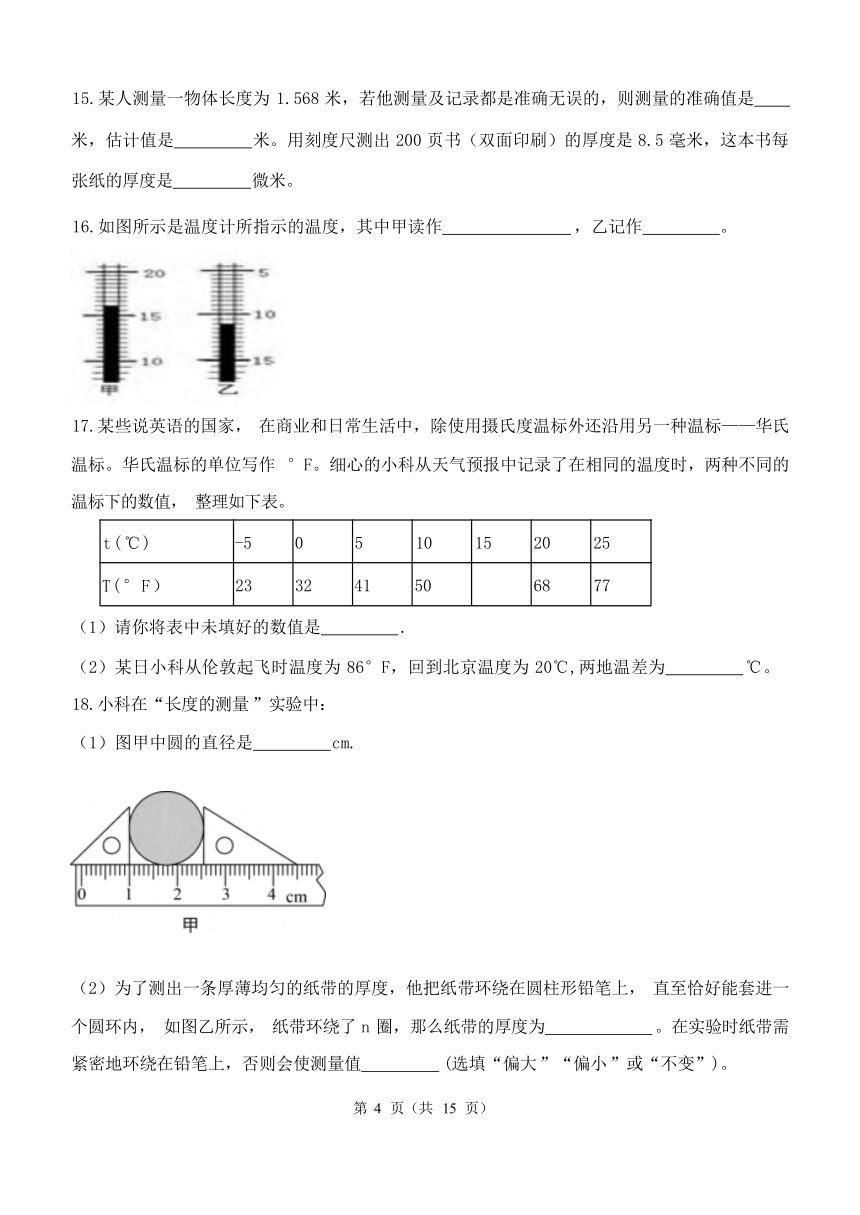

16.如图所示是温度计所指示的温度,其中甲读作 ,乙记作 。

17.某些说英语的国家, 在商业和日常生活中,除使用摄氏度温标外还沿用另一种温标——华氏 温标。华氏温标的单位写作 °F。细心的小科从天气预报中记录了在相同的温度时,两种不同的

温标下的数值, 整理如下表。

t(℃) -5 0 5 10 15 20 25

T(°F) 23 32 41 50 68 77

(1)请你将表中未填好的数值是 .

(2)某日小科从伦敦起飞时温度为 86°F,回到北京温度为 20℃,两地温差为 ℃。

18.小科在“长度的测量 ”实验中:

(1)图甲中圆的直径是 cm.

(2)为了测出一条厚薄均匀的纸带的厚度,他把纸带环绕在圆柱形铅笔上, 直至恰好能套进一 个圆环内, 如图乙所示, 纸带环绕了 n 圈,那么纸带的厚度为 。在实验时纸带需

紧密地环绕在铅笔上,否则会使测量值 (选填“偏大 ”“偏小 ”或“不变”)。

第 4 页(共 15 页)

19.如图甲所示是人们常用的体温计,这种体温计是根据液体的 的性质制成的。世 界上第一支伽利略气体温度计(如图乙所示)是根据气体的这种性质制成的。球形容器内是空气, 下方的容器里盛的是水。小明同学仿照实验室使用的液体温度计的原理, 设计而成的一个简易的 气体温度计,烧瓶中装的是气体,瓶塞密封不漏气,瓶塞上面细弯管中有一段液柱。若周围温度 升高时,液柱将向哪边移动 (填“左 ”、“右 ”);为了提高此温度计的灵敏度,便于

读数, 可采取的措施有很多,请写出其中一种: 。

三 、实验题(16 分)把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

20.某小组在 “探究环境条件对叶绿素形成的影响 ”的活动中,作出的假设是:光照能影响叶绿

素的形成。据此假设该小组设计了甲、乙两组对比实验, 实验方案如下:

甲组 乙组

环境条件 a 光照充足、温度适宜

实验材料 10 株韭苗 10 株蒜苗

处理方法 将甲、乙两组植物栽种在各自环境中一段时间

(1)由于一个同学在记录时粗心少写了一个, 请运用你的智慧把 a 处填上一个合理的条

件 。

(2)请写出支持假设的实验预期结果: 。

(3)该小组的实验方案有什么明显不足, 请指

出? 。

21.小明为了研究水的一些特性, 做了如下的实验:将 100g 水倒入一只烧杯中,然后让它们自然

冷却并利用温度计和计时 器测量水的温度随时间的变化情况, 记录数据如下表。

时间(分) 0 2 4 6 8 10 12 14 16

第 5 页(共 15 页)

温度(℃) 42 38 35 33 32 31 30 30 30

(1)当时的室温大约为 ℃;

(2)这些水冷却到室温总共用了 分钟;

(3)如果要根据表格中的数据绘制一张水温随时间变化的图。你认为下图能正确反映实验过程

的是 。(填字母)

四 、解答题(12 分)解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案 的不能得分。 有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。

22.给你一只量筒, 一只烧杯、一支彩色笔和足够的水利用这些器材, 可以怎样测量一块鹅卵石

的体积?(量筒口较小, 鹅卵石放不进去),请简要写出测量的主要步骤。

23.有一支刻度不准确但刻度线均匀的温度计 A,把它与一支标准的温度计 B 对比后发现, 当 B

的示数为 10℃时, A 的示数为 20℃;当 B 的示数为 90℃时,A 的示数为 80℃。问:

(1)当温度计 A 的示数为-4℃时,温度计 B 的示数为多少?

(2)是否存在这样一个温度,使温度计 A 与温度计 B 的示数正好相同? 如果存在, 那么该温度

是多少?如果不存在,请说明理由。

第 6 页(共 15 页)

第一单元测试卷答案解析

本试卷共 100 分,考试时间 70 分钟。

注意事项:

1、答第 I 卷前, 考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目用铅笔涂写在答题卡上。

2、选出答案后, 用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净

后,再填涂其它答案,不能答在试卷上。

一 、选择题(本题共 14 个小题; 每小题 3 分,共 42 分。在每小题给出的四个选项中,只有一 项是正确的)

1.C

【解析】科学做法是指运用科学知识能推动社会的进步,协调人与自然的关系, 为人类创造更美

好的生活的一种做法。

A.安装太阳能热水器, 节约能源提高生活质量,是一种科学的做法,A 错误;

B、选择节水型坐便器, 节约用水协调人与自然关系,是一种科学的做法,B 错误;

C、使用清香型空气清新剂掩盖油漆味,油漆中的有害物质依旧存在,会影响人的健康, 是一种

不科学的做法, C 正确;

D、使用隔音、隔热玻璃窗,能给人类安静、凉爽的环境为人类创造美好的生活,是一种科学的

做法, D 错误。

故选 C

2.D

【解析】选项中 A 是剧毒品标志;B 是易燃物标志;C 是爆炸品标志; D 是腐蚀品标志。

A.图为剧毒品标志,A 错误;

B.图为易燃物标志,B 错误;

C.图为爆炸品标志,C 错误;

D.图为腐蚀品标志,D 正确。

故答案为: D

3.B

【解析】根据对长度、体积和温度的认识分析判断。

第 7 页(共 15 页)

A. 一个茶杯的高度大约为 10 厘米,故 A 正确不合题意;

B. 我们上课的教室内空气的体积约为 200 立方米,故 B 错误不合题意;

C. 一瓶矿泉水的体积约为 550 毫升,故 C 正确不合题意;

D. 杭州市今年夏天的最高气温接近 40℃,故 D 正确不合题意。

故选 B。

4.A

【解析】观察是人们有目的、有计划地感知和描述客观事物的一种科学认识方法,它是一种基本

的认识活动,贯穿于整个科学研究中。

观察不一定要借助于工具进行, 有些可以直接观察做出判断。故 A 错误。

观察是人们认识自然的一种重要方法。故 B 正确。

要用心观察,除了用眼看,用耳听外,更需用脑想。故 C 正确。

有些时候单凭我们的感官进行观察还不能对事物做出可靠的判断,因此要借助仪

器和工具来帮助我们做出准确的判断。故 D 正确。

故选 A.

5.D

【解析】根据图片分析这个简易温度计的工作原理,然后对各个选项进行判断即可。

当外界温度升高后,瓶内的空气受热膨胀,压强增大, 于是玻璃管内的液面下降;反之,温度降 低后,瓶内空气体积缩小,压强减小,于是玻璃管内液面升高,因此该温度计利用的是气体的热

胀冷缩,故 A.B 错误;

当温度降低后, 瓶内空气体积缩小, 根据 m=ρV 可知,气体的密度增大,故 C 错误;

A 瓶的容积越大,里面空气的体积越大,则升高相同温度时体积的变化量越大,于是玻璃管内液

面的高度变化越明显,即测量精度越好, 故 D 正确。

故选 D。

6.D

【解析】科学探究的过程:提出问题→作出假设→制定计划→实施计划(实验) →得出结论→表

达交流。

第 8 页(共 15 页)

科学探究的第一步是先对所发生的现象,提出自己的疑问,而科学家杨振宁、李政道提出了“宇

称不守恒 ”的问题, 由此说明科学探究过程中,首要的工作是提出问题,D 符合题意。

故答案为: D

7.C

【解析】以叶光富的身高为参照确定核心舱的高度。

根据图片可知, 航天员叶光富伸直双臂可以够着核心舱的天花板, 那么核心舱的高度大约为 2m

左右, 故 C 符合题意,A.B、D 不合题意。

故选 C。

8.A

【解析】(1)(2)(3)测量值=长度标准 (实际长度);

(4)根据“俯视大仰视小”的规律分析。

A.用钢直尺在冬天和夏天分别测同一物体的长度时,由于热胀冷缩现象,因此夏天时直尺的两

个刻度之间的长度会变大,即长度标准变大。根据“测量值=长度标准 (实际长度) ”可知, 夏天时测量值比冬

天时的要小,故 A 错误符合题意;

B.一把刻度尺的刻度比标准刻度间隔小些,根据“测量值=长度标准 (实际长度) ”可知,则用这把刻度尺测得

的数值比真实值要大,故 B 正确不合题意;

C.用累积法测细金属丝的直径时,若绕线不紧密, 那么测出的总长度会变大,根据“测量值

=长度标准 (实际长度) ”可知, 则测量值比真实值要大,故 C 正确不合题意;

D.在测量液体的体积时,若俯视读数,根据“俯视大仰视小 ”的规律可知,测得的体积比液体真

实体积要大,故 D 正确不合题意。

故选 A.

9.A

【解析】本题主要考查对实验变量的理解。

根据题意需设置不同水质对蛙卵孵化的影响, 从表格中可以得出两组不同变量,即水质、水温,

含有两个变量, 不符合单一变量原则,A 符合题意。

第 9 页(共 15 页)

故答案为: A

10.B

【解析】对于选项中的单位, 可根据需要进行相应的换算或转换,排除与生活实际相差较远的选

项,找出符合生活实际的答案。 A.中学生 1000m 跑步时间在 4min 左右,故 A 不合实际;

B.跳绳熟练的同学可以达到 1 秒钟 3 次, 故 B 符合实际;

C.中学生立定跳远成绩在 2m 左右, 故 C 不合实际;

D.人在平静状态下心跳 1 次接近 1s,百米赛跑后心跳速度加快,但不可能达到每秒 20 次, 故 D

不合实际。

故: B。

11.B

【解析】根据“俯视大仰视小 ”的规律计算即可。

往量筒里加入适量的水, 当视线与量筒内水的凹液面最低处保持水平时读数为 15mL,这个示数 是正确的; 现将一小石块浸没在水中,仰视此时凹液面的最低处时读数为 24mL,根据“俯视大 仰视小 ”的规律可知,此时读出的示数偏小, 而实际得到的水的体积偏大。 根据 V=V2-V1 可知,

小石块的体积肯定大于: 24cm3-15cm3=9cm3。

故选 B。

12.C

【解析】根据长度测量的特殊方法分析判断。

测量圆柱体的周长时,先用纸条围住圆柱体,然后在纸条重合的位置用大头针扎一个孔。接下来

将纸条打开,用刻度尺测量两个孔之间的距离就是圆柱体的底面周长。

则选用的器材为 acdf。

故选 C。

13.D

【解析】科学探究包括提出问题、建立假设、搜集证据、得出结论,分析和讨论。

A.科学家经常会在实验室研究自然界的现象, 但是得出科学结论是要有一个具体的过程的, 此

说法并不完整, A 不符合题意

第 10 页(共 15 页)

B、发展和变化的研究方法并没有体现出来, B 不符合题意。

C、光是在野外考察就能得出科学结论,叙述并没有提及发展和变化的研究方法的实质, C 不符

合题意。

D、科学家不断提出新问题,搜集信息,把考察或实验的结果记录下来, 经过分析、论证,得出 结论此说法中确实展现了科学家对自然界的事物的存在、发展和变化的研究方法,D 符合题意。

故答案为: D

14.C

【解析】多次测量求平均值可以减小长度测量时的测量误差,即将几次测出的数据相加,然后除

以测量次数即可。

在五次测量中,测量结果的最后一位是估读值,这个数字可能不同;但是它前面是准确值,应该

都相同,因此 18.36cm 是错误的数据,将它去掉。

那么正确的测量结果是: ≈ 18.14cm。

故选 C。

二 、填空题(30 分) 把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

15.1.56;0.008;85

【解析】(1)长度的测量结果=准确值+估读值,一般情况下,从右边数, 第一位为估读数字,第

二位的单位为刻度尺的分度值;

(2)首先用页数÷2 计算出纸的张数,再用总厚度除以纸的张数得到纸的厚度即可。

(1)物体长度为 1.568m,那么估读值为 0.008m,准确值为 1.56m;

(2)这本书的纸的张数为:200÷2=100(张);

那么每张纸的厚度为:8. 100 (5m)m = 0.085mm = 85μm。

16.十六摄氏度;-11℃

【解析】首先弄清温度计的分度值, 然后根据温度计上示数增大的方向判断实际温度在 0℃以上

还是以下, 最后读数即可。

左边: 温度计的分度值都是 1℃;温度计的分度值是 0.5℃, 温度计的刻度向上逐渐增大, 那么

实际温度在 0℃以上,那么甲读数为:15℃+0.5℃×2=16℃ ;

第 11 页(共 15 页)

右边: 温度计的分度值也是 0.5℃; 温度计的刻度向下逐渐增大, 那么实际温度在 0℃以下,那

么乙的读数为: -10℃+(-0.5℃) ×2=-11℃。

17.(1)59

(2)10

【解析】(1)从表格中的数据可以看出, 摄氏度每升高 5℃, 华氏度升高 9°F;

(2)先计算出伦敦的摄氏温度, 再计算出两地的温差即可。

(1)从表格中的数据可知,摄氏度每升高 5℃, 华氏度升高 9°F,则从 10℃升高到 15℃, 华氏

度升高 9°F,即: 50°F+9°F=59°F;

(2)当伦敦为 86°F 时,其摄氏温度为: × 5℃ = 30℃,则与北京的温度差为:

30℃-20℃=10℃;

故答案为:(1)59;(2)10。

18.(1)1.55

(2)D2-D1/2n;偏大

【解析】(1)根据甲图确定刻度尺的分度值,然后根据“测量值=准确值+估读值 ”分别记录所对

的两个刻度值, 最后相减即可。

(2)根据图片确定圆环的半径、铅笔的半径和纸带厚度的数量关系,从而计算纸带的厚度。注

意纸带之间的缝隙对厚度的影响即可。

(1)根据图甲可知,刻度尺的分度值为 0.1cm,则圆的直径为:2.22cm-1.00cm=1.55cm;

(2)根据图乙可知,圆环的半径=纸带的厚度和+铅笔的半径;

则: = + n ;

解得: = 。

在实验时,如果纸带缠绕的不够紧密,那么测出的其实是纸带和中间的缝隙之和,即测量值偏大。

19.热胀冷缩; 左; 玻璃管细一些

【解析】(1)根据液体温度计的工作原理解答;

(2)当周围温度升高时,瓶内的气体体积膨胀,压强增大,液柱向左移动;当周围温度降低时,

第 12 页(共 15 页)

瓶内的气体体积缩小,压强减小,液柱向右移动。

(3)如果要提供温度计的灵敏度,即升高相同的温度时, 液柱移动更大的距离, 根据公式 V=SL

分析改进措施。

(1)如图甲所示是人们常用的体温计,这种体温计是根据液体的热胀冷缩的性质制成的。

(2)若周围温度升高时,液柱将向左移动;

(3)根据公式 V=SL 可知,①当气体的体积相同时,横截面积越小,L 越大,因此可以将玻璃管

更细一些;

②当横截面积相同时,气体的体积越大, L 越大, 因此可以将烧瓶的体积变得更大一些。

三 、实验题(16 分) 把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

20.(1)遮光处理,温度适宜

(2)甲组韭苗不变绿, 乙组蒜苗变绿

(3)没有控制单一变量(存在光照、植物种类两个变量)

【解析】根据科学探究实验的原则: ①对照原则; ②单一变量原则解题。

解: (1)本实验是“探究环境条件对叶绿素形成的影响 ”,唯一的变量是环境条件, 其它量必须 相同;根据对照实验的要求, 甲组与乙组形成对照,故甲组的环境条件应该为: 遮光处理,温度

适宜;

(2)如果乙组 10 株韭苗变成绿色,甲组 10 株韭苗变成黄色,则说明光照能影响叶绿素的形成; (3)通过观察发现, 实验中使用的实验材料,甲组是 10 株韭苗、乙组是 10 株蒜苗, 选取的材料

不同; 加上探究的变量关照条件的不同, 形成两个变量, 不符合单一变量原则;

故答案为:(1)遮光处理,温度适宜;(2)甲组韭苗不变绿, 乙组蒜苗变绿;(3)没有控制单一

变量(存在光照、植物种类两个变量)。

21.(1)30

(2)12

(3)D

【解析】(1)热水在空气中自然冷却后, 最终与室温保持不变;

(2)根据表格计算出热水冷却到室温时需要的时间;

(3)根据表格分析水温的变化规律, 然后对各个选项进行对照即可。

第 13 页(共 15 页)

(1)根据表格可知,水最终保持不变的温度为 30℃,则当时的室温大约为 30℃。

(2)根据表格可知,水从初温 42℃降低到室温 30℃用的时间为 12 分钟,则这些水冷却到室温

共用了 12 分钟。

(3)根据表格可知,水的温度一直在下降,只是相同时间内水降低的温度越来越小,即降温越

来越慢,故 D 正确, 而 A.B、C 不合题意。

故选 D。

四 、解答题(12 分)解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案 的不能得分。 有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。

22.(1)不可行, 大头针体积太小, 放入量筒中水的体积几乎无变化

(2)70

(3)偏大,矿石拿出后会带走一部分水

【解析】本题主要考查求出放入水中的物质的体积的科学方法。

(1)这是不可行的,因为大头针体积太小,所以放入量筒中水的体积是没有什么变化的,起不

了作用的。

(2)因为在水面外做标记(矿石浸没水中),取出矿石后,补充水,水为 200 毫升,去掉补充的

水,倒入量筒中为 130 毫升,说明矿石的体积为 200cm3-130cm3=70cm3

(3)测量结果偏大,因为矿石拿出后会带走一部分水。

故答案为:(1) 不可行, 大头针体积太小,放入量筒中水的体积几乎无变化(2)70(3)偏大,

矿石拿出后会带走一部分水

23.(1)当 A 的示数为-4℃时,根据90 (t)1 (0)0 (℃)℃ = 80 (t)20 (0℃)℃得到:

90 (t)1 (0)0 (℃)℃ = (80 ( 4)℃ (℃)0 (2)℃ (0℃);

解得:t=-22℃。

(2)当 A 和 B 的示数相等时,根据90 (t)1 (0)0 (℃)℃ = 80 (t)20 (0℃)℃得到:

= ;

解得:t=50℃。

第 14 页(共 15 页)

【解析】温度计上的刻度是均匀的,则温度的变化量与刻度的变化量成正比。设实际温度为 t,

显示温度为 t',那么它们之间存在这样的关系:90 (t)1 (0)0 (℃)℃ = 80 (t)20 (0℃)℃ ,据此分析解答。

第 15 页(共 15 页)

本试卷共 100 分,考试时间 70 分钟。

注意事项:

1、答第 I 卷前, 考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目用铅笔涂写在答题卡上。

2、选出答案后, 用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净

后,再填涂其它答案,不能答在试卷上。

一 、选择题(本题共 14 个小题; 每小题 3 分,共 42 分。在每小题给出的四个选项中,只有一 项是正确的)

1.在装修房子的过程中,下列做法不科学的是( )

A.安装太阳能热水器

B.选择节水型坐便器

C.使用清香型空气清新剂掩盖油漆味

D.使用隔音、隔热玻璃窗

2.如下图,哪个标志显示物质有腐蚀性 ( )

第 1 页(共 15 页)

A.

B. C.

D.

3.对测量的科学量进行估计是应具有的基本技能之一。凭你的生活经验,下列估计不正确是( )

A.一个茶杯的高度大约为 10 厘米

B.我们上课的教室内空气的体积约为 20 立方米

C.一瓶矿泉水的体积约为 550 毫升

D.杭州市今年夏天的最高气温接近 40℃

4.下列有关观察的说法,不正确的是( )

A.观察一定要借助于工具进行

B.观察是人们认识自然的一种重要方法

C.观察除了用眼看,用耳听外, 更需用脑想

D.为了扩大观察范围, 可以借助工具进行观察

5.如图是一个简易温度计。 A 是玻璃瓶,B 是透明吸管,通过橡皮塞与 A 连通, 管的下端竖直插

在水槽中, 使管内外水面有一高度差 h。该温度计( )

A.利用了液体的热胀冷缩

B.当温度升高,h 将变大

C.当温度降低,A 内气体的密度变小

D.适当增大 A 瓶容积, 可以提高测量精确度

6.科学家杨振宁、李政道提出了“宇称不守恒 ”的问题, 最终被科学家吴建雄证实,结果只有杨

振宁、李政道获得了诺贝尔物理学奖。这一事实充分说明在科学探究过程中,首要的工作是( )

A.建立假说 B.实验论证 C.详细观察 D.提出问题

7.如图是“天宫课堂 ”的场景。根据图片信息,航天员叶光富站立处的天和核心舱内的高度接近

于( )

A.0.5 米 B.1 米 C.2 米 D.4 米

8.以下对导致的结果分析不正确的是( )

A.用钢直尺在冬天和夏天分别测同一物体的长度时,夏天的测量值比冬天的要大

B.一把刻度尺的刻度比标准刻度间隔小些,则用这把刻度尺测得的数值比真实值要大

C.用累积法测细金属丝的直径时,若绕线不紧密, 则测量值比真实值要大

D.在测量液体的体积时,若俯视读数,测得的体积比液体真实体积要大

9.某研究性学习小组就“不同水质对蛙卵孵化的影响 ”进行了探究,其实验记录如表所示,该实

第 2 页(共 15 页)

验设计的不妥之处是( )

项目 水质 水量 水温 蛙卵数 孵出的蝌蚪数

甲组 河水 500mL 22℃ 300 个 280 只

乙组 蒸馏水 500mL 10℃ 300 个 90 只

A.含有两个变量 B.缺少对照实验

C.蛙卵数过少 D.结果不明显

10.在体育达标测试中, 小柯同学对有关数据的估测最接近实际的是( )

A.1000m 跑步成绩是 50s B.1 秒钟跳绳 3 次

C.立定跳远成绩是 10m D.百米赛跑后心跳是每秒 20 次

11.往量筒里加入适量的水, 当视线与量筒内水的凹液面最低处保持水平时读数为 15mL,现将一

小石块浸没在水中, 仰视此时凹液面的最低处时读数为 24mL,则小石块的实际体积为( )

A.小于 9cm3 B.大于 9cm3 C.等于 9cm3 D.无法判断

12.有下列器材:a.白纸条, b.细线,c.大头针, d.刻度尺, e.量筒,f.圆柱体。若要测出圆柱

体的底面周长, 应选用的器材是( )

A.adef B.acde C.acdf D.abdf

13.我们从科学课本中已经认识了不少科学家,从中我们知道了科学家对自然界的事物的存在、

发展和变化的研究方法是( )

A.科学家就在实验室里研究自然界的现象,得出科学结论

B.科学家就在图书馆里查阅资料得出科学结论

C.科学家就在野外考察得出科学结论

D.科学家不断提出新问题,搜集信息,把考察或实验的结果记录下来, 经过分析、论证,得出

结论

14.小潘同学用刻度尺测量课本的宽度时,五次数据是 18.14 厘米、18.13 厘米、18.13 厘米、18.36

厘米、 18.15 厘米, 则正确的测量结果应该是( )

A.18.182 厘米 B.18.18 厘米 C.18.14 厘米 D.18.1375 厘米

二 、填空题(30 分) 把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

第 3 页(共 15 页)

15.某人测量一物体长度为 1.568 米,若他测量及记录都是准确无误的,则测量的准确值是 米,估计值是 米。用刻度尺测出 200 页书(双面印刷)的厚度是 8.5 毫米,这本书每

张纸的厚度是 微米。

16.如图所示是温度计所指示的温度,其中甲读作 ,乙记作 。

17.某些说英语的国家, 在商业和日常生活中,除使用摄氏度温标外还沿用另一种温标——华氏 温标。华氏温标的单位写作 °F。细心的小科从天气预报中记录了在相同的温度时,两种不同的

温标下的数值, 整理如下表。

t(℃) -5 0 5 10 15 20 25

T(°F) 23 32 41 50 68 77

(1)请你将表中未填好的数值是 .

(2)某日小科从伦敦起飞时温度为 86°F,回到北京温度为 20℃,两地温差为 ℃。

18.小科在“长度的测量 ”实验中:

(1)图甲中圆的直径是 cm.

(2)为了测出一条厚薄均匀的纸带的厚度,他把纸带环绕在圆柱形铅笔上, 直至恰好能套进一 个圆环内, 如图乙所示, 纸带环绕了 n 圈,那么纸带的厚度为 。在实验时纸带需

紧密地环绕在铅笔上,否则会使测量值 (选填“偏大 ”“偏小 ”或“不变”)。

第 4 页(共 15 页)

19.如图甲所示是人们常用的体温计,这种体温计是根据液体的 的性质制成的。世 界上第一支伽利略气体温度计(如图乙所示)是根据气体的这种性质制成的。球形容器内是空气, 下方的容器里盛的是水。小明同学仿照实验室使用的液体温度计的原理, 设计而成的一个简易的 气体温度计,烧瓶中装的是气体,瓶塞密封不漏气,瓶塞上面细弯管中有一段液柱。若周围温度 升高时,液柱将向哪边移动 (填“左 ”、“右 ”);为了提高此温度计的灵敏度,便于

读数, 可采取的措施有很多,请写出其中一种: 。

三 、实验题(16 分)把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

20.某小组在 “探究环境条件对叶绿素形成的影响 ”的活动中,作出的假设是:光照能影响叶绿

素的形成。据此假设该小组设计了甲、乙两组对比实验, 实验方案如下:

甲组 乙组

环境条件 a 光照充足、温度适宜

实验材料 10 株韭苗 10 株蒜苗

处理方法 将甲、乙两组植物栽种在各自环境中一段时间

(1)由于一个同学在记录时粗心少写了一个, 请运用你的智慧把 a 处填上一个合理的条

件 。

(2)请写出支持假设的实验预期结果: 。

(3)该小组的实验方案有什么明显不足, 请指

出? 。

21.小明为了研究水的一些特性, 做了如下的实验:将 100g 水倒入一只烧杯中,然后让它们自然

冷却并利用温度计和计时 器测量水的温度随时间的变化情况, 记录数据如下表。

时间(分) 0 2 4 6 8 10 12 14 16

第 5 页(共 15 页)

温度(℃) 42 38 35 33 32 31 30 30 30

(1)当时的室温大约为 ℃;

(2)这些水冷却到室温总共用了 分钟;

(3)如果要根据表格中的数据绘制一张水温随时间变化的图。你认为下图能正确反映实验过程

的是 。(填字母)

四 、解答题(12 分)解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案 的不能得分。 有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。

22.给你一只量筒, 一只烧杯、一支彩色笔和足够的水利用这些器材, 可以怎样测量一块鹅卵石

的体积?(量筒口较小, 鹅卵石放不进去),请简要写出测量的主要步骤。

23.有一支刻度不准确但刻度线均匀的温度计 A,把它与一支标准的温度计 B 对比后发现, 当 B

的示数为 10℃时, A 的示数为 20℃;当 B 的示数为 90℃时,A 的示数为 80℃。问:

(1)当温度计 A 的示数为-4℃时,温度计 B 的示数为多少?

(2)是否存在这样一个温度,使温度计 A 与温度计 B 的示数正好相同? 如果存在, 那么该温度

是多少?如果不存在,请说明理由。

第 6 页(共 15 页)

第一单元测试卷答案解析

本试卷共 100 分,考试时间 70 分钟。

注意事项:

1、答第 I 卷前, 考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目用铅笔涂写在答题卡上。

2、选出答案后, 用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净

后,再填涂其它答案,不能答在试卷上。

一 、选择题(本题共 14 个小题; 每小题 3 分,共 42 分。在每小题给出的四个选项中,只有一 项是正确的)

1.C

【解析】科学做法是指运用科学知识能推动社会的进步,协调人与自然的关系, 为人类创造更美

好的生活的一种做法。

A.安装太阳能热水器, 节约能源提高生活质量,是一种科学的做法,A 错误;

B、选择节水型坐便器, 节约用水协调人与自然关系,是一种科学的做法,B 错误;

C、使用清香型空气清新剂掩盖油漆味,油漆中的有害物质依旧存在,会影响人的健康, 是一种

不科学的做法, C 正确;

D、使用隔音、隔热玻璃窗,能给人类安静、凉爽的环境为人类创造美好的生活,是一种科学的

做法, D 错误。

故选 C

2.D

【解析】选项中 A 是剧毒品标志;B 是易燃物标志;C 是爆炸品标志; D 是腐蚀品标志。

A.图为剧毒品标志,A 错误;

B.图为易燃物标志,B 错误;

C.图为爆炸品标志,C 错误;

D.图为腐蚀品标志,D 正确。

故答案为: D

3.B

【解析】根据对长度、体积和温度的认识分析判断。

第 7 页(共 15 页)

A. 一个茶杯的高度大约为 10 厘米,故 A 正确不合题意;

B. 我们上课的教室内空气的体积约为 200 立方米,故 B 错误不合题意;

C. 一瓶矿泉水的体积约为 550 毫升,故 C 正确不合题意;

D. 杭州市今年夏天的最高气温接近 40℃,故 D 正确不合题意。

故选 B。

4.A

【解析】观察是人们有目的、有计划地感知和描述客观事物的一种科学认识方法,它是一种基本

的认识活动,贯穿于整个科学研究中。

观察不一定要借助于工具进行, 有些可以直接观察做出判断。故 A 错误。

观察是人们认识自然的一种重要方法。故 B 正确。

要用心观察,除了用眼看,用耳听外,更需用脑想。故 C 正确。

有些时候单凭我们的感官进行观察还不能对事物做出可靠的判断,因此要借助仪

器和工具来帮助我们做出准确的判断。故 D 正确。

故选 A.

5.D

【解析】根据图片分析这个简易温度计的工作原理,然后对各个选项进行判断即可。

当外界温度升高后,瓶内的空气受热膨胀,压强增大, 于是玻璃管内的液面下降;反之,温度降 低后,瓶内空气体积缩小,压强减小,于是玻璃管内液面升高,因此该温度计利用的是气体的热

胀冷缩,故 A.B 错误;

当温度降低后, 瓶内空气体积缩小, 根据 m=ρV 可知,气体的密度增大,故 C 错误;

A 瓶的容积越大,里面空气的体积越大,则升高相同温度时体积的变化量越大,于是玻璃管内液

面的高度变化越明显,即测量精度越好, 故 D 正确。

故选 D。

6.D

【解析】科学探究的过程:提出问题→作出假设→制定计划→实施计划(实验) →得出结论→表

达交流。

第 8 页(共 15 页)

科学探究的第一步是先对所发生的现象,提出自己的疑问,而科学家杨振宁、李政道提出了“宇

称不守恒 ”的问题, 由此说明科学探究过程中,首要的工作是提出问题,D 符合题意。

故答案为: D

7.C

【解析】以叶光富的身高为参照确定核心舱的高度。

根据图片可知, 航天员叶光富伸直双臂可以够着核心舱的天花板, 那么核心舱的高度大约为 2m

左右, 故 C 符合题意,A.B、D 不合题意。

故选 C。

8.A

【解析】(1)(2)(3)测量值=长度标准 (实际长度);

(4)根据“俯视大仰视小”的规律分析。

A.用钢直尺在冬天和夏天分别测同一物体的长度时,由于热胀冷缩现象,因此夏天时直尺的两

个刻度之间的长度会变大,即长度标准变大。根据“测量值=长度标准 (实际长度) ”可知, 夏天时测量值比冬

天时的要小,故 A 错误符合题意;

B.一把刻度尺的刻度比标准刻度间隔小些,根据“测量值=长度标准 (实际长度) ”可知,则用这把刻度尺测得

的数值比真实值要大,故 B 正确不合题意;

C.用累积法测细金属丝的直径时,若绕线不紧密, 那么测出的总长度会变大,根据“测量值

=长度标准 (实际长度) ”可知, 则测量值比真实值要大,故 C 正确不合题意;

D.在测量液体的体积时,若俯视读数,根据“俯视大仰视小 ”的规律可知,测得的体积比液体真

实体积要大,故 D 正确不合题意。

故选 A.

9.A

【解析】本题主要考查对实验变量的理解。

根据题意需设置不同水质对蛙卵孵化的影响, 从表格中可以得出两组不同变量,即水质、水温,

含有两个变量, 不符合单一变量原则,A 符合题意。

第 9 页(共 15 页)

故答案为: A

10.B

【解析】对于选项中的单位, 可根据需要进行相应的换算或转换,排除与生活实际相差较远的选

项,找出符合生活实际的答案。 A.中学生 1000m 跑步时间在 4min 左右,故 A 不合实际;

B.跳绳熟练的同学可以达到 1 秒钟 3 次, 故 B 符合实际;

C.中学生立定跳远成绩在 2m 左右, 故 C 不合实际;

D.人在平静状态下心跳 1 次接近 1s,百米赛跑后心跳速度加快,但不可能达到每秒 20 次, 故 D

不合实际。

故: B。

11.B

【解析】根据“俯视大仰视小 ”的规律计算即可。

往量筒里加入适量的水, 当视线与量筒内水的凹液面最低处保持水平时读数为 15mL,这个示数 是正确的; 现将一小石块浸没在水中,仰视此时凹液面的最低处时读数为 24mL,根据“俯视大 仰视小 ”的规律可知,此时读出的示数偏小, 而实际得到的水的体积偏大。 根据 V=V2-V1 可知,

小石块的体积肯定大于: 24cm3-15cm3=9cm3。

故选 B。

12.C

【解析】根据长度测量的特殊方法分析判断。

测量圆柱体的周长时,先用纸条围住圆柱体,然后在纸条重合的位置用大头针扎一个孔。接下来

将纸条打开,用刻度尺测量两个孔之间的距离就是圆柱体的底面周长。

则选用的器材为 acdf。

故选 C。

13.D

【解析】科学探究包括提出问题、建立假设、搜集证据、得出结论,分析和讨论。

A.科学家经常会在实验室研究自然界的现象, 但是得出科学结论是要有一个具体的过程的, 此

说法并不完整, A 不符合题意

第 10 页(共 15 页)

B、发展和变化的研究方法并没有体现出来, B 不符合题意。

C、光是在野外考察就能得出科学结论,叙述并没有提及发展和变化的研究方法的实质, C 不符

合题意。

D、科学家不断提出新问题,搜集信息,把考察或实验的结果记录下来, 经过分析、论证,得出 结论此说法中确实展现了科学家对自然界的事物的存在、发展和变化的研究方法,D 符合题意。

故答案为: D

14.C

【解析】多次测量求平均值可以减小长度测量时的测量误差,即将几次测出的数据相加,然后除

以测量次数即可。

在五次测量中,测量结果的最后一位是估读值,这个数字可能不同;但是它前面是准确值,应该

都相同,因此 18.36cm 是错误的数据,将它去掉。

那么正确的测量结果是: ≈ 18.14cm。

故选 C。

二 、填空题(30 分) 把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

15.1.56;0.008;85

【解析】(1)长度的测量结果=准确值+估读值,一般情况下,从右边数, 第一位为估读数字,第

二位的单位为刻度尺的分度值;

(2)首先用页数÷2 计算出纸的张数,再用总厚度除以纸的张数得到纸的厚度即可。

(1)物体长度为 1.568m,那么估读值为 0.008m,准确值为 1.56m;

(2)这本书的纸的张数为:200÷2=100(张);

那么每张纸的厚度为:8. 100 (5m)m = 0.085mm = 85μm。

16.十六摄氏度;-11℃

【解析】首先弄清温度计的分度值, 然后根据温度计上示数增大的方向判断实际温度在 0℃以上

还是以下, 最后读数即可。

左边: 温度计的分度值都是 1℃;温度计的分度值是 0.5℃, 温度计的刻度向上逐渐增大, 那么

实际温度在 0℃以上,那么甲读数为:15℃+0.5℃×2=16℃ ;

第 11 页(共 15 页)

右边: 温度计的分度值也是 0.5℃; 温度计的刻度向下逐渐增大, 那么实际温度在 0℃以下,那

么乙的读数为: -10℃+(-0.5℃) ×2=-11℃。

17.(1)59

(2)10

【解析】(1)从表格中的数据可以看出, 摄氏度每升高 5℃, 华氏度升高 9°F;

(2)先计算出伦敦的摄氏温度, 再计算出两地的温差即可。

(1)从表格中的数据可知,摄氏度每升高 5℃, 华氏度升高 9°F,则从 10℃升高到 15℃, 华氏

度升高 9°F,即: 50°F+9°F=59°F;

(2)当伦敦为 86°F 时,其摄氏温度为: × 5℃ = 30℃,则与北京的温度差为:

30℃-20℃=10℃;

故答案为:(1)59;(2)10。

18.(1)1.55

(2)D2-D1/2n;偏大

【解析】(1)根据甲图确定刻度尺的分度值,然后根据“测量值=准确值+估读值 ”分别记录所对

的两个刻度值, 最后相减即可。

(2)根据图片确定圆环的半径、铅笔的半径和纸带厚度的数量关系,从而计算纸带的厚度。注

意纸带之间的缝隙对厚度的影响即可。

(1)根据图甲可知,刻度尺的分度值为 0.1cm,则圆的直径为:2.22cm-1.00cm=1.55cm;

(2)根据图乙可知,圆环的半径=纸带的厚度和+铅笔的半径;

则: = + n ;

解得: = 。

在实验时,如果纸带缠绕的不够紧密,那么测出的其实是纸带和中间的缝隙之和,即测量值偏大。

19.热胀冷缩; 左; 玻璃管细一些

【解析】(1)根据液体温度计的工作原理解答;

(2)当周围温度升高时,瓶内的气体体积膨胀,压强增大,液柱向左移动;当周围温度降低时,

第 12 页(共 15 页)

瓶内的气体体积缩小,压强减小,液柱向右移动。

(3)如果要提供温度计的灵敏度,即升高相同的温度时, 液柱移动更大的距离, 根据公式 V=SL

分析改进措施。

(1)如图甲所示是人们常用的体温计,这种体温计是根据液体的热胀冷缩的性质制成的。

(2)若周围温度升高时,液柱将向左移动;

(3)根据公式 V=SL 可知,①当气体的体积相同时,横截面积越小,L 越大,因此可以将玻璃管

更细一些;

②当横截面积相同时,气体的体积越大, L 越大, 因此可以将烧瓶的体积变得更大一些。

三 、实验题(16 分) 把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

20.(1)遮光处理,温度适宜

(2)甲组韭苗不变绿, 乙组蒜苗变绿

(3)没有控制单一变量(存在光照、植物种类两个变量)

【解析】根据科学探究实验的原则: ①对照原则; ②单一变量原则解题。

解: (1)本实验是“探究环境条件对叶绿素形成的影响 ”,唯一的变量是环境条件, 其它量必须 相同;根据对照实验的要求, 甲组与乙组形成对照,故甲组的环境条件应该为: 遮光处理,温度

适宜;

(2)如果乙组 10 株韭苗变成绿色,甲组 10 株韭苗变成黄色,则说明光照能影响叶绿素的形成; (3)通过观察发现, 实验中使用的实验材料,甲组是 10 株韭苗、乙组是 10 株蒜苗, 选取的材料

不同; 加上探究的变量关照条件的不同, 形成两个变量, 不符合单一变量原则;

故答案为:(1)遮光处理,温度适宜;(2)甲组韭苗不变绿, 乙组蒜苗变绿;(3)没有控制单一

变量(存在光照、植物种类两个变量)。

21.(1)30

(2)12

(3)D

【解析】(1)热水在空气中自然冷却后, 最终与室温保持不变;

(2)根据表格计算出热水冷却到室温时需要的时间;

(3)根据表格分析水温的变化规律, 然后对各个选项进行对照即可。

第 13 页(共 15 页)

(1)根据表格可知,水最终保持不变的温度为 30℃,则当时的室温大约为 30℃。

(2)根据表格可知,水从初温 42℃降低到室温 30℃用的时间为 12 分钟,则这些水冷却到室温

共用了 12 分钟。

(3)根据表格可知,水的温度一直在下降,只是相同时间内水降低的温度越来越小,即降温越

来越慢,故 D 正确, 而 A.B、C 不合题意。

故选 D。

四 、解答题(12 分)解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案 的不能得分。 有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。

22.(1)不可行, 大头针体积太小, 放入量筒中水的体积几乎无变化

(2)70

(3)偏大,矿石拿出后会带走一部分水

【解析】本题主要考查求出放入水中的物质的体积的科学方法。

(1)这是不可行的,因为大头针体积太小,所以放入量筒中水的体积是没有什么变化的,起不

了作用的。

(2)因为在水面外做标记(矿石浸没水中),取出矿石后,补充水,水为 200 毫升,去掉补充的

水,倒入量筒中为 130 毫升,说明矿石的体积为 200cm3-130cm3=70cm3

(3)测量结果偏大,因为矿石拿出后会带走一部分水。

故答案为:(1) 不可行, 大头针体积太小,放入量筒中水的体积几乎无变化(2)70(3)偏大,

矿石拿出后会带走一部分水

23.(1)当 A 的示数为-4℃时,根据90 (t)1 (0)0 (℃)℃ = 80 (t)20 (0℃)℃得到:

90 (t)1 (0)0 (℃)℃ = (80 ( 4)℃ (℃)0 (2)℃ (0℃);

解得:t=-22℃。

(2)当 A 和 B 的示数相等时,根据90 (t)1 (0)0 (℃)℃ = 80 (t)20 (0℃)℃得到:

= ;

解得:t=50℃。

第 14 页(共 15 页)

【解析】温度计上的刻度是均匀的,则温度的变化量与刻度的变化量成正比。设实际温度为 t,

显示温度为 t',那么它们之间存在这样的关系:90 (t)1 (0)0 (℃)℃ = 80 (t)20 (0℃)℃ ,据此分析解答。

第 15 页(共 15 页)

同课章节目录

- 第1章 科学入门

- 第1节 科学并不神秘

- 第2节 走进科学实验室

- 第3节 科学观察

- 第4节 科学测量

- 第5节 科学探究

- 第2章 观察生物

- 第1节 生物与非生物

- 第2节 细胞

- 第3节 生物体的结构层次

- 第4节 常见的动物

- 第5节 常见的植物

- 第6节 物种的多样性

- 第3章 人类的家园——地球

- 第1节 地球的形状和内部结构

- 第2节 地球仪和地图

- 第3节 组成地壳的岩石

- 第4节 地壳变动和火山地震

- 第5节 泥石流

- 第6节 地球表面的板块

- 第7节 地形和地形图

- 第4章 物质的特性

- 第1节 物质的构成

- 第2节 质量的测量

- 第3节 物质的密度

- 第4节 物质的比热

- 第5节 熔化与凝固

- 第6节 汽化与液化

- 第7节 升华与凝华

- 第8节 物理性质和化学性质

- 研究性学习课题

- 一 收集生物样品,尝试生物分类

- 二 观察动物的形态和生活习性

- 三 调查当地主要岩石类型

- 四 蒸馏法海水淡化