统编版语文必修下册 第三单元9 说“木叶” 林庚(第一课时)课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版语文必修下册 第三单元9 说“木叶” 林庚(第一课时)课件(共31张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-18 20:36:12 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

说“木叶”(第一课时)

—统编版—语文—第三单元

学习目标与任务

1.初读课文,积累字词。

2.理清文章思路,理解和把握文章主旨。

3.了解文艺评论的特征,学习围绕核心概念和关键语句逐层深入阐释事理的方法。

课 前 思 考

诗词填空

登高(杜甫)

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边 萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

“落木”是什么意思?——落叶、树叶

为什么杜甫不用“树叶”或“落叶”?

落木

解 题

说“木叶”

“说”是一种文体。“说”就是“谈谈”的意思,以记叙、议论或说明等方式来阐述事理,大多是陈述作者对某个问题的见解,写法较灵活。“说‘木叶’”就是谈谈古代诗歌中的“木叶”这个词,这个艺术形象。本文是一篇文艺评论。

文体知识

猜 猜 他 是 谁?

他少年英发,所写的新诗既有翩翩欲飞的少年精神,亦有一抹唐诗的风韵,在众多诗作中独标高格。

他对楚辞、唐诗、魏晋文章和明清小说均有新论,笔之所至,蔚成经典。

他的弟子们送给他十六个字:建安风骨,盛唐气象;少年精神,布衣情怀。

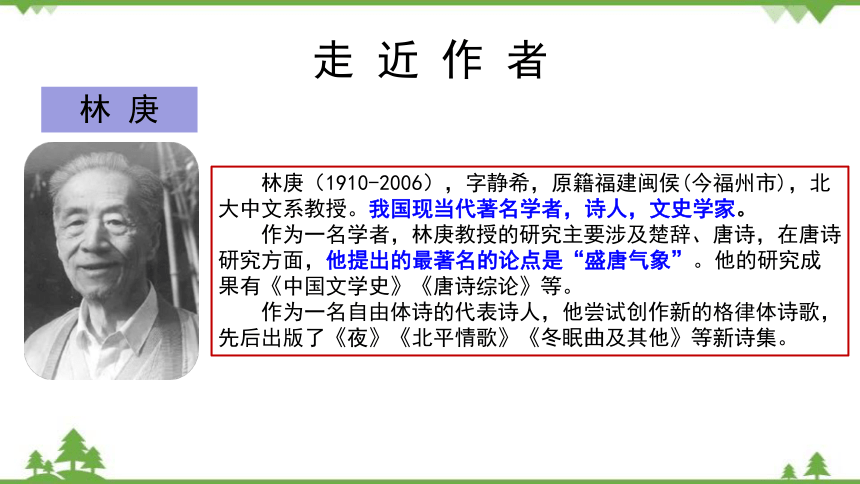

走 近 作 者

林庚(1910-2006),字静希,原籍福建闽侯(今福州市),北大中文系教授。我国现当代著名学者,诗人,文史学家。

作为一名学者,林庚教授的研究主要涉及楚辞、唐诗,在唐诗研究方面,他提出的最著名的论点是“盛唐气象”。他的研究成果有《中国文学史》《唐诗综论》等。

作为一名自由体诗的代表诗人,他尝试创作新的格律体诗歌,先后出版了《夜》《北平情歌》《冬眠曲及其他》等新诗集。

林 庚

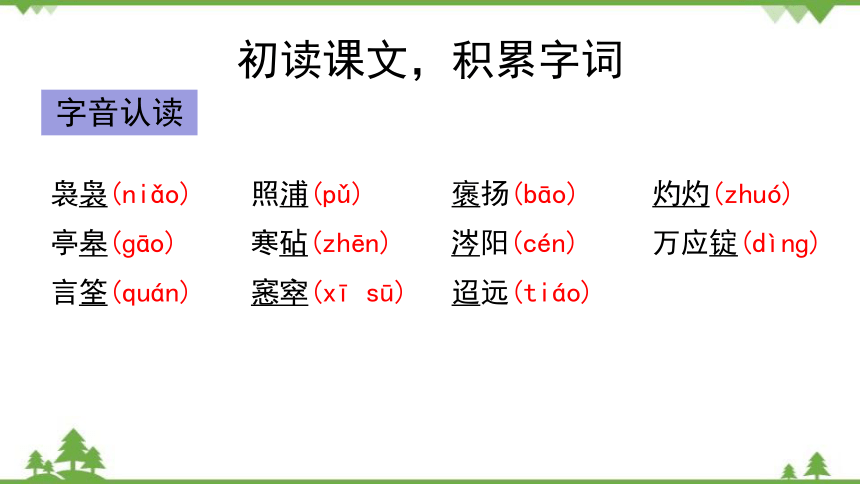

初读课文,积累字词

袅袅(niǎo) 照浦(pǔ) 褒扬(bāo) 灼灼(zhuó) 亭皋(gāo) 寒砧(zhēn) 涔阳(cén) 万应锭(dìng) 言筌(quán) 窸窣(xī sū) 迢远(tiáo)

字音认读

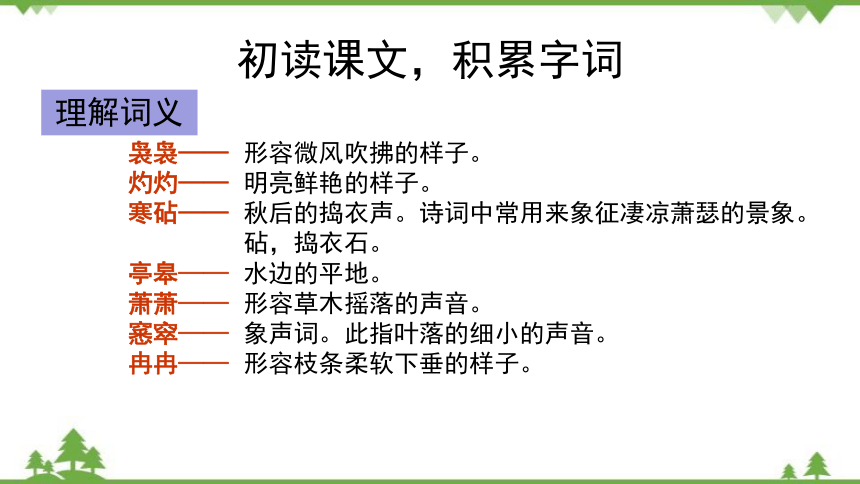

初读课文,积累字词

袅袅——

灼灼——

寒砧——

亭皋——

萧萧——

窸窣——

冉冉——

理解词义

形容微风吹拂的样子。

明亮鲜艳的样子。

秋后的捣衣声。诗词中常用来象征凄凉萧瑟的景象。砧,捣衣石。

水边的平地。

形容草木摇落的声音。

象声词。此指叶落的细小的声音。

形容枝条柔软下垂的样子。

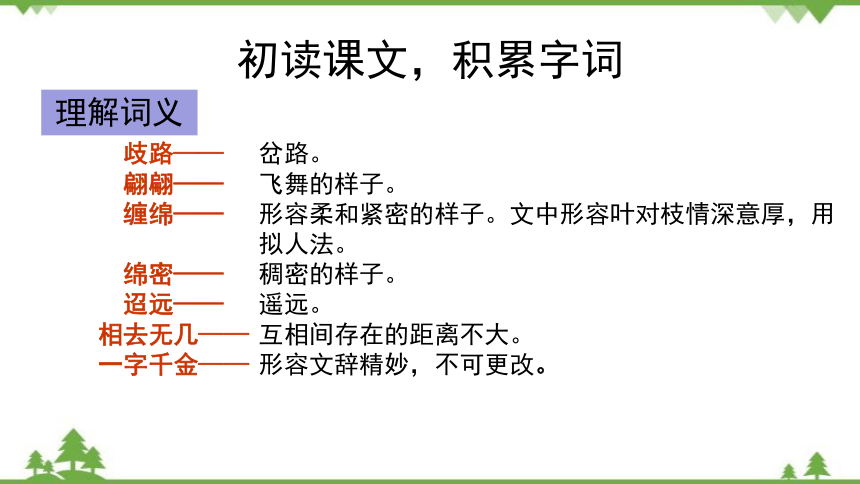

初读课文,积累字词

歧路——

翩翩——

缠绵——

绵密——

迢远——

相去无几——

一字千金——

理解词义

岔路。

飞舞的样子。

形容柔和紧密的样子。文中形容叶对枝情深意厚,用拟人法。

稠密的样子。

遥远。

互相间存在的距离不大。

形容文辞精妙,不可更改。

整 体 感 知

请同学们阅读课文,把第一至第七段的关键句子提炼出来,概括各段段意。

概括段意

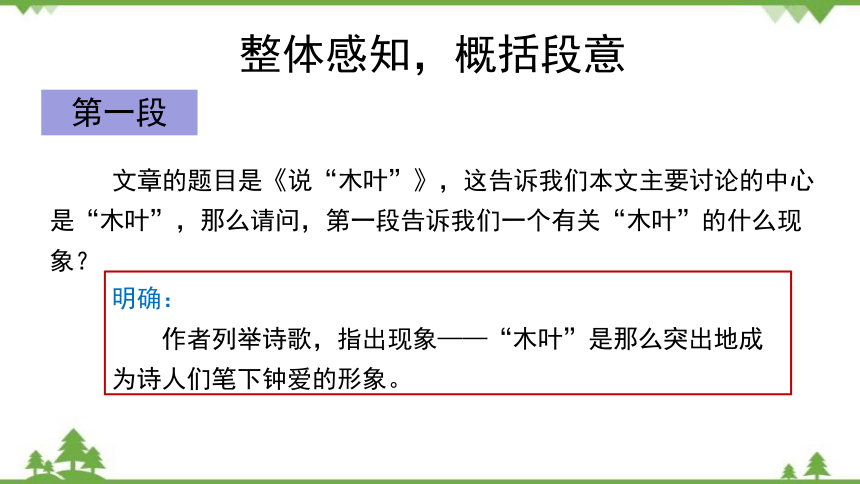

整体感知,概括段意

文章的题目是《说“木叶”》,这告诉我们本文主要讨论的中心是“木叶”,那么请问,第一段告诉我们一个有关“木叶”的什么现象?

第一段

明确:

作者列举诗歌,指出现象——“木叶”是那么突出地成为诗人们笔下钟爱的形象。

整体感知,概括段意

作者在第二段提出了几个主要问题?为了说明什么?

第二段

明确:

问题1:“木叶” 是什么?

问题2:在古代诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?

问题3:杜甫宁愿省掉“木叶”的“叶”而不肯放弃“木叶”的“木”又是为什么?

主要归纳起来就是:用“木叶”舍“树叶”,引导我们注意“木”字。

整体感知,概括段意

第三段主要讲了什么?

第三段

明确:

从“木叶”发展到“落木”,舍“叶”留“木”,其中关键在“木”字。引出下文对“木”字的分析。

整体感知,概括段意

第四段作者开始探究上文提出的问题,作者在这里是怎么回答的呢?

第四段

明确:

本段主要探究出“木”的第一个艺术特征:含有落叶的因素。

整体感知,概括段意

第五段和上一段有什么关系?作者主要讲了什么?

第五段

明确:

对“‘木’何以有这个艺术特征”进行解释,即对上一段提出的第一个艺术特征进行解释,阐释诗歌语言具有暗示性的问题。

整体感知,概括段意

第六段的主要意思是什么?

第六段

明确:

注意上一段的最后一句“这里又还需要说到‘木’在形象上的第二个艺术特征”的提示,那么这一段是总结“木”的第二个艺术特征:“木”在颜色上具有暗示性,具有疏朗的清秋气息。

整体感知,概括段意

请同学们抓住“一字之差”“一字千金”等词概括第七段的内容。

第七段

明确:

作者总结,因为诗歌语言具有暗示性,所以“木叶”与“树叶”在艺术形象的领域上有很大差别。

议论文的一般结构

例如:《反对党八股》(节选)

知识回顾

明确:

引论——提出问题(可摆现象,可设疑,可引用名人名言等)。

本论——分析问题(针对现象或事例,提出论据,进行分析)。

结论——解决问题(针对分析提出结论或提出解决办法)。

划分层次,剖析结构

根据以上所概括的段落大意,以思维导图的形式,划分文章层次,分析文章结构。

行文逻辑

问题一:“木叶”是什么?

问题二:在古代诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?

(1-3段)诗人钟爱“木叶”形象

(4-6段)“木叶”的艺术特征

(第7段)“木叶”与“树叶”的艺术形象差之千里

特征一:含有“落叶”的因素。

特征二:疏朗的清秋气息。

诗歌语言具有“暗示性”特征。

结论

引论

本论

划分层次,剖析结构

段落逻辑

请同学们阅读第四段,提炼其中的连接词,划分段落层次,剖析段落结构。

首先我们似乎应该研究一下,古代的诗人们都在什么场合才用“木”字呢?也就是说,都在什么场合“木”字才恰好能构成精妙的诗歌语言?事实上他们并不是随处都用的,要是那样,就成了“万应锭”了。而自屈原开始把它准确地用在一个秋风叶落的季节之中,此后的诗人们无论谢庄、陆厥、柳恽、王褒、沈佺期、杜甫、黄庭坚,都以此在秋天的情景中取得鲜明的形象,这就不是偶然的了。/例如吴均的《答柳恽》说:“秋月照层岭,寒风扫高木。”这里用“高树”是不是可以呢?当然也可以。曹植的《野田黄雀行》就说:“高树多悲风,海水扬其波。”这也是千古名句,可是这里的“高树多悲风”却并没有落叶的形象,而“寒风扫高木”则显然是落叶的景况了。前者正要借满树叶子的吹动,表达出像海潮一般深厚的不平,这里叶子越多,感情才越饱满;而后者却是一个叶子越来越少的局面,所谓“扫高木” 者岂不正是“落木千山”的空阔吗?然则“高树”则饱满,“高木”则空阔;这就是“木”与“树”相同而又不同的地方。/“木”在这里要比“树”更显得单纯,所谓“枯桑知天风”这样的树,似乎才更近于“木”;它仿佛本身就含有一个落叶的因素,这正是“木”的第一个艺术特征。

划分层次,剖析结构

段落逻辑

以第四段的分析为例:

观点

“木”字不是随处都用的。它用在秋天。

分析例子

举例诗句

对比辨析

总结观点

“‘木’含落叶的因素”,

用在秋天。

划分层次,剖析结构

段落逻辑

文章的逻辑层次往往通过连接词来体现,常用连接词有:

连接词:

(1)总结性词语(于是,总之,综上所述……)

(2)关联词:因为,所以;转折连词(但是,事实上……)

(3)过渡词:(还,至于,而且……)

(4)表顺序的词:(首先,其次;第一,第二……)

(5)指代词:(这,这些……)

本 课 小 结

这节课我们学习到划分文章逻辑层次的方法,还理清了文章“提出问题——分析问题——解决问题”的行文思路。初步感受到文艺评论的逻辑严谨性。

那么作者具体是怎么分析清楚“木叶”特征的呢?我们下节课再一起深入探讨。

课 后 答 疑

有同学认为文章的第一段体现了作者试图从纷繁的文学作品中寻找文学规律的治学精神。对此,你是怎么看的?

问题1:

课 后 答 疑

“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。” —— 《九歌》

自从屈原歌唱出这动人的诗句,它的鲜明的形象,影响了此后历代的诗人们,许多为人传诵的诗篇正是从这里得到了启发。如谢庄《月赋》说:“洞庭始波,木叶微脱。”陆厥的《临江王节士歌》又说:“木叶下,江波连,秋月照浦云歇山。”至于王褒《渡河北》的名句:“秋风吹木叶,还似洞庭波”,则其所受的影响更是显然了。/在这里我们乃看见“木叶”是那么突出地成为诗人们笔下钟爱的形象。

课 后 答 疑

“自从”,表从过去的某一时间起。作者追溯诗歌使用“木叶”形象的源头,起笔就有纵观文学史的意识。

“如”“至于”这两个词后面是举例论证,作者列举了后世诗人使用“木叶”形象的三首古诗。

“乃”是“于是”的意思,是表总结的连接词。所以“看见‘木叶’是那么突出地成为诗人们笔下钟爱的形象”就是最后的结论。

课 后 答 疑

文学史上有关“木叶”的诗歌不少,但作者只按时间顺序罗列出最有代表性的例子,这样就可以让读者更清晰地了解“木叶”形象在不同时期受到诗人喜爱的情况,所得结论也更有说服力。因此,在这一段中,我们可以看到作者试图从纷繁的文学作品中寻找文学规律的治学精神。

课后答疑

作者在文章中说:“这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在。”那么,你还可以找到哪些与“木叶”类似的,具有暗示性的诗歌形象呢?

问题2

举例:

露从今夜白,月是故乡明。——杜甫《月夜忆舍弟》

“月”在概念上是月亮的意思,但由于月圆的意象常常与中秋佳节联系在一起,所以月亮也暗示着团圆,寄托对亲人的思念之情。

谢 谢 观 看!

说“木叶”(第一课时)

—统编版—语文—第三单元

学习目标与任务

1.初读课文,积累字词。

2.理清文章思路,理解和把握文章主旨。

3.了解文艺评论的特征,学习围绕核心概念和关键语句逐层深入阐释事理的方法。

课 前 思 考

诗词填空

登高(杜甫)

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边 萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

“落木”是什么意思?——落叶、树叶

为什么杜甫不用“树叶”或“落叶”?

落木

解 题

说“木叶”

“说”是一种文体。“说”就是“谈谈”的意思,以记叙、议论或说明等方式来阐述事理,大多是陈述作者对某个问题的见解,写法较灵活。“说‘木叶’”就是谈谈古代诗歌中的“木叶”这个词,这个艺术形象。本文是一篇文艺评论。

文体知识

猜 猜 他 是 谁?

他少年英发,所写的新诗既有翩翩欲飞的少年精神,亦有一抹唐诗的风韵,在众多诗作中独标高格。

他对楚辞、唐诗、魏晋文章和明清小说均有新论,笔之所至,蔚成经典。

他的弟子们送给他十六个字:建安风骨,盛唐气象;少年精神,布衣情怀。

走 近 作 者

林庚(1910-2006),字静希,原籍福建闽侯(今福州市),北大中文系教授。我国现当代著名学者,诗人,文史学家。

作为一名学者,林庚教授的研究主要涉及楚辞、唐诗,在唐诗研究方面,他提出的最著名的论点是“盛唐气象”。他的研究成果有《中国文学史》《唐诗综论》等。

作为一名自由体诗的代表诗人,他尝试创作新的格律体诗歌,先后出版了《夜》《北平情歌》《冬眠曲及其他》等新诗集。

林 庚

初读课文,积累字词

袅袅(niǎo) 照浦(pǔ) 褒扬(bāo) 灼灼(zhuó) 亭皋(gāo) 寒砧(zhēn) 涔阳(cén) 万应锭(dìng) 言筌(quán) 窸窣(xī sū) 迢远(tiáo)

字音认读

初读课文,积累字词

袅袅——

灼灼——

寒砧——

亭皋——

萧萧——

窸窣——

冉冉——

理解词义

形容微风吹拂的样子。

明亮鲜艳的样子。

秋后的捣衣声。诗词中常用来象征凄凉萧瑟的景象。砧,捣衣石。

水边的平地。

形容草木摇落的声音。

象声词。此指叶落的细小的声音。

形容枝条柔软下垂的样子。

初读课文,积累字词

歧路——

翩翩——

缠绵——

绵密——

迢远——

相去无几——

一字千金——

理解词义

岔路。

飞舞的样子。

形容柔和紧密的样子。文中形容叶对枝情深意厚,用拟人法。

稠密的样子。

遥远。

互相间存在的距离不大。

形容文辞精妙,不可更改。

整 体 感 知

请同学们阅读课文,把第一至第七段的关键句子提炼出来,概括各段段意。

概括段意

整体感知,概括段意

文章的题目是《说“木叶”》,这告诉我们本文主要讨论的中心是“木叶”,那么请问,第一段告诉我们一个有关“木叶”的什么现象?

第一段

明确:

作者列举诗歌,指出现象——“木叶”是那么突出地成为诗人们笔下钟爱的形象。

整体感知,概括段意

作者在第二段提出了几个主要问题?为了说明什么?

第二段

明确:

问题1:“木叶” 是什么?

问题2:在古代诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?

问题3:杜甫宁愿省掉“木叶”的“叶”而不肯放弃“木叶”的“木”又是为什么?

主要归纳起来就是:用“木叶”舍“树叶”,引导我们注意“木”字。

整体感知,概括段意

第三段主要讲了什么?

第三段

明确:

从“木叶”发展到“落木”,舍“叶”留“木”,其中关键在“木”字。引出下文对“木”字的分析。

整体感知,概括段意

第四段作者开始探究上文提出的问题,作者在这里是怎么回答的呢?

第四段

明确:

本段主要探究出“木”的第一个艺术特征:含有落叶的因素。

整体感知,概括段意

第五段和上一段有什么关系?作者主要讲了什么?

第五段

明确:

对“‘木’何以有这个艺术特征”进行解释,即对上一段提出的第一个艺术特征进行解释,阐释诗歌语言具有暗示性的问题。

整体感知,概括段意

第六段的主要意思是什么?

第六段

明确:

注意上一段的最后一句“这里又还需要说到‘木’在形象上的第二个艺术特征”的提示,那么这一段是总结“木”的第二个艺术特征:“木”在颜色上具有暗示性,具有疏朗的清秋气息。

整体感知,概括段意

请同学们抓住“一字之差”“一字千金”等词概括第七段的内容。

第七段

明确:

作者总结,因为诗歌语言具有暗示性,所以“木叶”与“树叶”在艺术形象的领域上有很大差别。

议论文的一般结构

例如:《反对党八股》(节选)

知识回顾

明确:

引论——提出问题(可摆现象,可设疑,可引用名人名言等)。

本论——分析问题(针对现象或事例,提出论据,进行分析)。

结论——解决问题(针对分析提出结论或提出解决办法)。

划分层次,剖析结构

根据以上所概括的段落大意,以思维导图的形式,划分文章层次,分析文章结构。

行文逻辑

问题一:“木叶”是什么?

问题二:在古代诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?

(1-3段)诗人钟爱“木叶”形象

(4-6段)“木叶”的艺术特征

(第7段)“木叶”与“树叶”的艺术形象差之千里

特征一:含有“落叶”的因素。

特征二:疏朗的清秋气息。

诗歌语言具有“暗示性”特征。

结论

引论

本论

划分层次,剖析结构

段落逻辑

请同学们阅读第四段,提炼其中的连接词,划分段落层次,剖析段落结构。

首先我们似乎应该研究一下,古代的诗人们都在什么场合才用“木”字呢?也就是说,都在什么场合“木”字才恰好能构成精妙的诗歌语言?事实上他们并不是随处都用的,要是那样,就成了“万应锭”了。而自屈原开始把它准确地用在一个秋风叶落的季节之中,此后的诗人们无论谢庄、陆厥、柳恽、王褒、沈佺期、杜甫、黄庭坚,都以此在秋天的情景中取得鲜明的形象,这就不是偶然的了。/例如吴均的《答柳恽》说:“秋月照层岭,寒风扫高木。”这里用“高树”是不是可以呢?当然也可以。曹植的《野田黄雀行》就说:“高树多悲风,海水扬其波。”这也是千古名句,可是这里的“高树多悲风”却并没有落叶的形象,而“寒风扫高木”则显然是落叶的景况了。前者正要借满树叶子的吹动,表达出像海潮一般深厚的不平,这里叶子越多,感情才越饱满;而后者却是一个叶子越来越少的局面,所谓“扫高木” 者岂不正是“落木千山”的空阔吗?然则“高树”则饱满,“高木”则空阔;这就是“木”与“树”相同而又不同的地方。/“木”在这里要比“树”更显得单纯,所谓“枯桑知天风”这样的树,似乎才更近于“木”;它仿佛本身就含有一个落叶的因素,这正是“木”的第一个艺术特征。

划分层次,剖析结构

段落逻辑

以第四段的分析为例:

观点

“木”字不是随处都用的。它用在秋天。

分析例子

举例诗句

对比辨析

总结观点

“‘木’含落叶的因素”,

用在秋天。

划分层次,剖析结构

段落逻辑

文章的逻辑层次往往通过连接词来体现,常用连接词有:

连接词:

(1)总结性词语(于是,总之,综上所述……)

(2)关联词:因为,所以;转折连词(但是,事实上……)

(3)过渡词:(还,至于,而且……)

(4)表顺序的词:(首先,其次;第一,第二……)

(5)指代词:(这,这些……)

本 课 小 结

这节课我们学习到划分文章逻辑层次的方法,还理清了文章“提出问题——分析问题——解决问题”的行文思路。初步感受到文艺评论的逻辑严谨性。

那么作者具体是怎么分析清楚“木叶”特征的呢?我们下节课再一起深入探讨。

课 后 答 疑

有同学认为文章的第一段体现了作者试图从纷繁的文学作品中寻找文学规律的治学精神。对此,你是怎么看的?

问题1:

课 后 答 疑

“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。” —— 《九歌》

自从屈原歌唱出这动人的诗句,它的鲜明的形象,影响了此后历代的诗人们,许多为人传诵的诗篇正是从这里得到了启发。如谢庄《月赋》说:“洞庭始波,木叶微脱。”陆厥的《临江王节士歌》又说:“木叶下,江波连,秋月照浦云歇山。”至于王褒《渡河北》的名句:“秋风吹木叶,还似洞庭波”,则其所受的影响更是显然了。/在这里我们乃看见“木叶”是那么突出地成为诗人们笔下钟爱的形象。

课 后 答 疑

“自从”,表从过去的某一时间起。作者追溯诗歌使用“木叶”形象的源头,起笔就有纵观文学史的意识。

“如”“至于”这两个词后面是举例论证,作者列举了后世诗人使用“木叶”形象的三首古诗。

“乃”是“于是”的意思,是表总结的连接词。所以“看见‘木叶’是那么突出地成为诗人们笔下钟爱的形象”就是最后的结论。

课 后 答 疑

文学史上有关“木叶”的诗歌不少,但作者只按时间顺序罗列出最有代表性的例子,这样就可以让读者更清晰地了解“木叶”形象在不同时期受到诗人喜爱的情况,所得结论也更有说服力。因此,在这一段中,我们可以看到作者试图从纷繁的文学作品中寻找文学规律的治学精神。

课后答疑

作者在文章中说:“这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在。”那么,你还可以找到哪些与“木叶”类似的,具有暗示性的诗歌形象呢?

问题2

举例:

露从今夜白,月是故乡明。——杜甫《月夜忆舍弟》

“月”在概念上是月亮的意思,但由于月圆的意象常常与中秋佳节联系在一起,所以月亮也暗示着团圆,寄托对亲人的思念之情。

谢 谢 观 看!

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])