高中地理湘教版(2019)选择性必修1 4.3海—气相互作用课件(共48张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中地理湘教版(2019)选择性必修1 4.3海—气相互作用课件(共48张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-09-19 00:20:02 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

一、海—气间相互作用与水热交换

海洋与大气之间进行着物质和能量交换,其中的水热交换,对自然环境的影响尤为深刻。

主题探究:

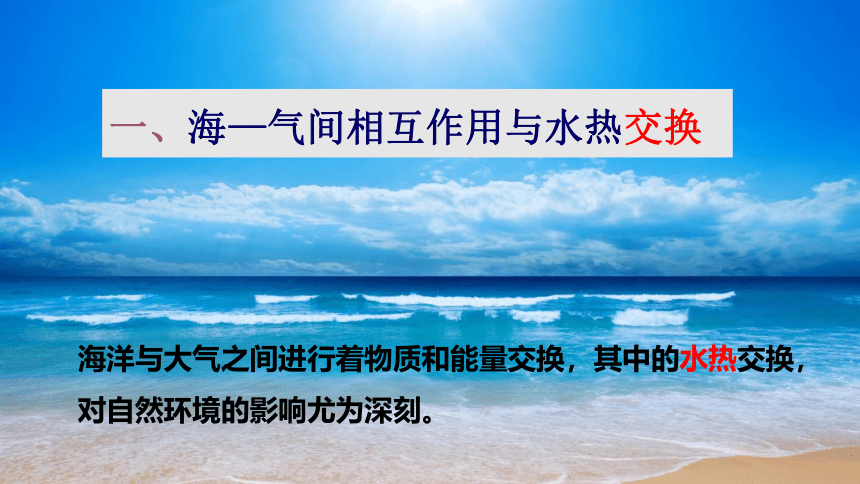

阿拉伯半岛东面为波斯湾,西面为红海,两地夏季气温常达30 ℃以上,而索马里沿岸一带的气温,最热季节一般不到25 ℃。赤道以北附近,印度洋表层水温呈现东暖西冷的分布格局,对大气产生了不同程度的热力作用,进而影响到其气压场。

1. 波斯湾、红海与索马里沿岸夏季气温存在着显著差异,对此现象进行解释。

【参考答案】 索马里沿岸海域比波斯湾、红海面积广阔,夏季气温受海洋影响大且索马里沿岸夏季为寒流,受寒流影响气温降低,因此夏季气温较低。

主题探究:

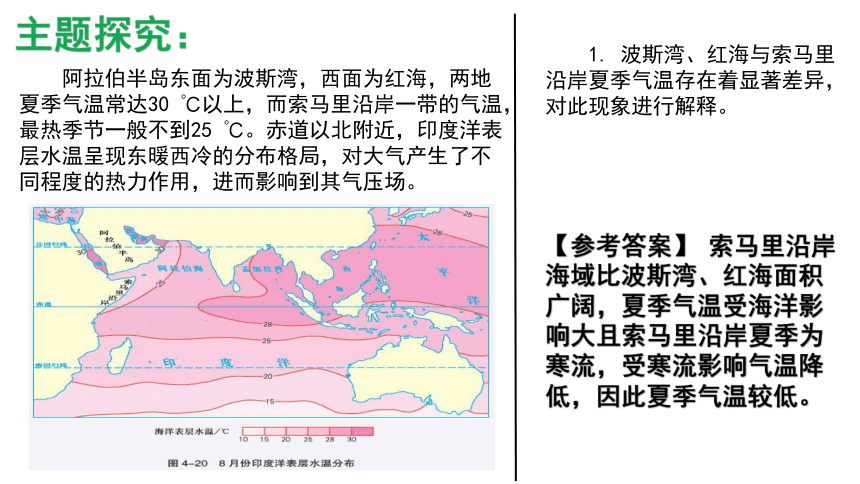

阿拉伯半岛东面为波斯湾,西面为红海,两地夏季气温常达30 ℃以上,而索马里沿岸一带的气温,最热季节一般不到25 ℃。赤道以北附近,印度洋表层水温呈现东暖西冷的分布格局,对大气产生了不同程度的热力作用,进而影响到其气压场。

2. 简要描绘赤道以北附近,印度洋由东到西大气环流系统的剖面结构。

【参考答案】 赤道以北附近,印度洋东侧较同纬度西侧海洋水温高,形成上升气流,西侧海洋水温低,形成下沉气流,因此形成逆时针旋转的大气环流。

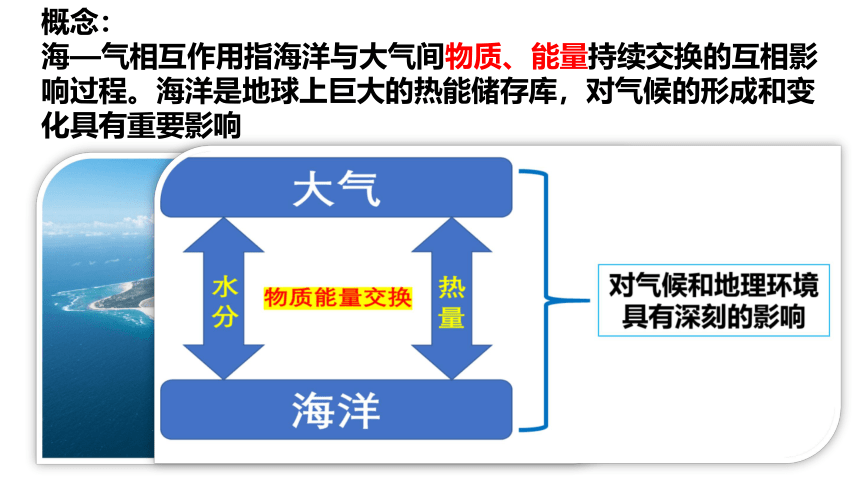

概念:

海—气相互作用指海洋与大气间物质、能量持续交换的互相影响过程。海洋是地球上巨大的热能储存库,对气候的形成和变化具有重要影响

太阳辐射

海水蒸发

水汽凝结

大气降水

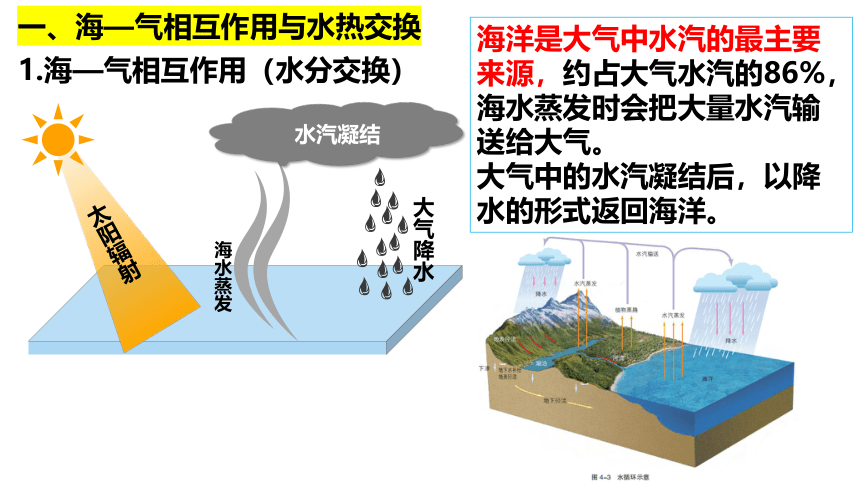

海洋是大气中水汽的最主要来源,约占大气水汽的86%,海水蒸发时会把大量水汽输送给大气。

大气中的水汽凝结后,以降水的形式返回海洋。

1.海—气相互作用(水分交换)

一、海—气相互作用与水热交换

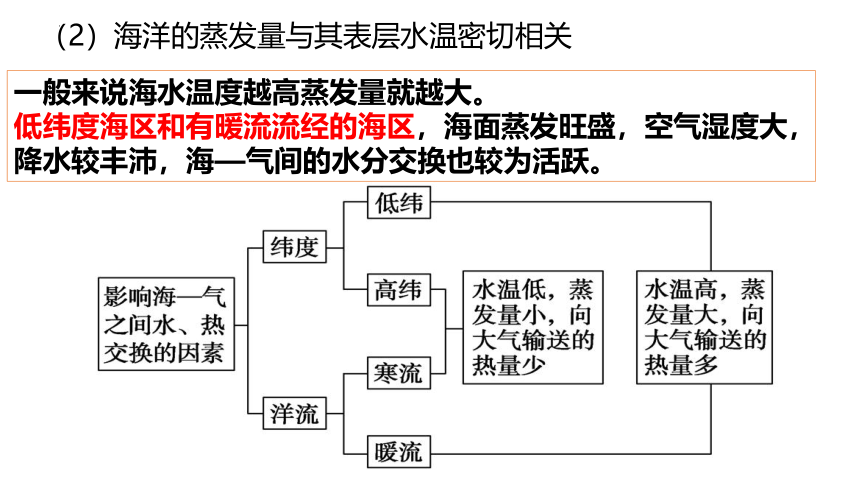

(2)海洋的蒸发量与其表层水温密切相关

一般来说海水温度越高蒸发量就越大。

低纬度海区和有暖流流经的海区,海面蒸发旺盛,空气湿度大,降水较丰沛,海—气间的水分交换也较为活跃。

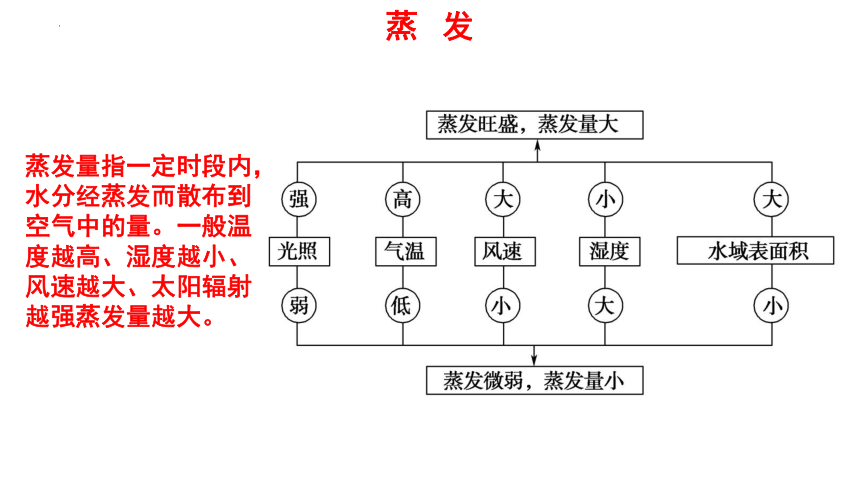

蒸 发

蒸发量指一定时段内,水分经蒸发而散布到空气中的量。一般温度越高、湿度越小、风速越大、太阳辐射越强蒸发量越大。

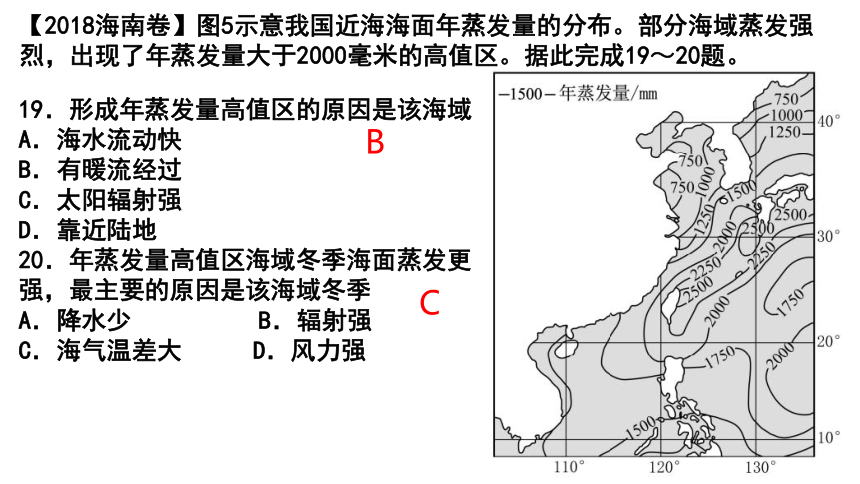

【2018海南卷】图5示意我国近海海面年蒸发量的分布。部分海域蒸发强烈,出现了年蒸发量大于2000毫米的高值区。据此完成19~20题。

19.形成年蒸发量高值区的原因是该海域

A.海水流动快

B.有暖流经过

C.太阳辐射强

D.靠近陆地

20.年蒸发量高值区海域冬季海面蒸发更强,最主要的原因是该海域冬季

A.降水少 B.辐射强

C.海气温差大 D.风力强

B

C

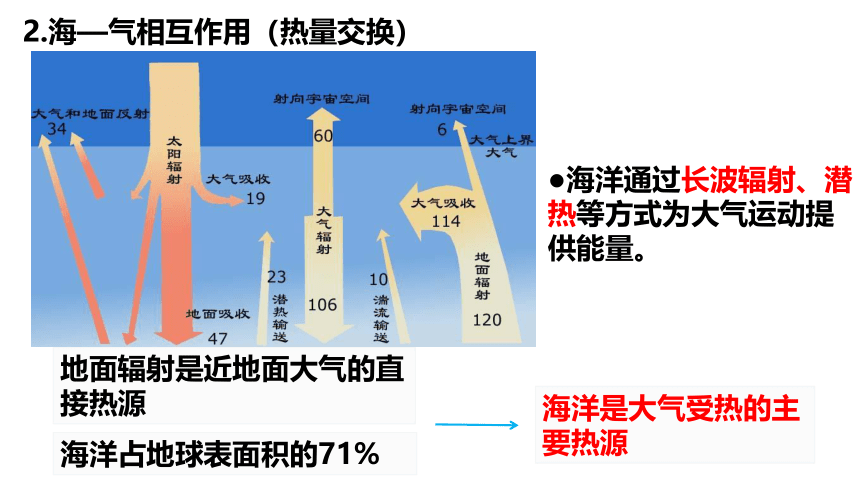

地面辐射是近地面大气的直接热源

海洋是大气受热的主要热源

海洋占地球表面积的71%

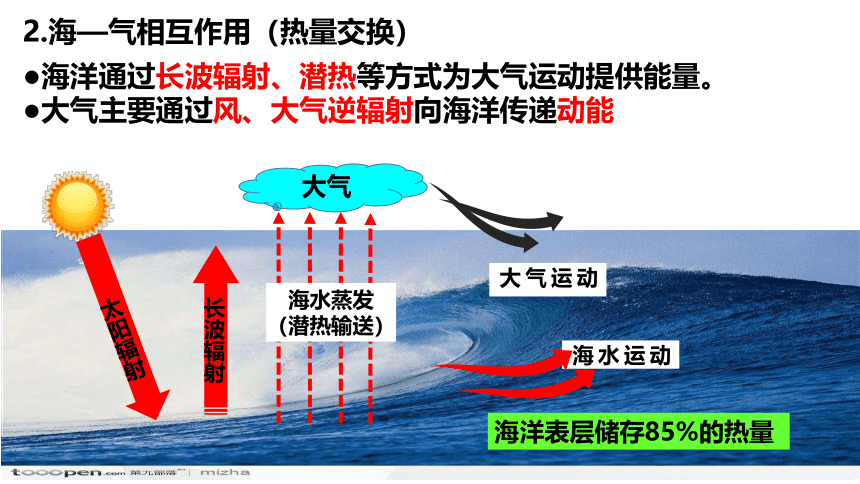

2.海—气相互作用(热量交换)

●海洋通过长波辐射、潜热等方式为大气运动提供能量。

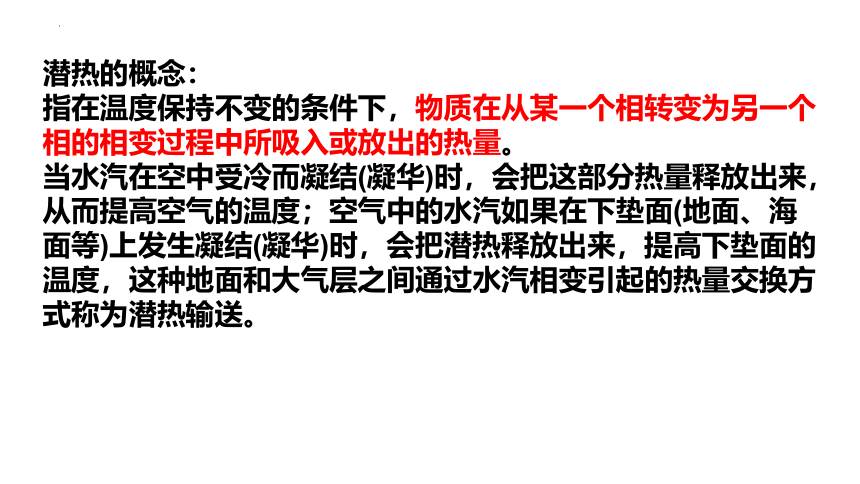

潜热的概念:

指在温度保持不变的条件下,物质在从某一个相转变为另一个相的相变过程中所吸入或放出的热量。

当水汽在空中受冷而凝结(凝华)时,会把这部分热量释放出来,从而提高空气的温度;空气中的水汽如果在下垫面(地面、海面等)上发生凝结(凝华)时,会把潜热释放出来,提高下垫面的温度,这种地面和大气层之间通过水汽相变引起的热量交换方式称为潜热输送。

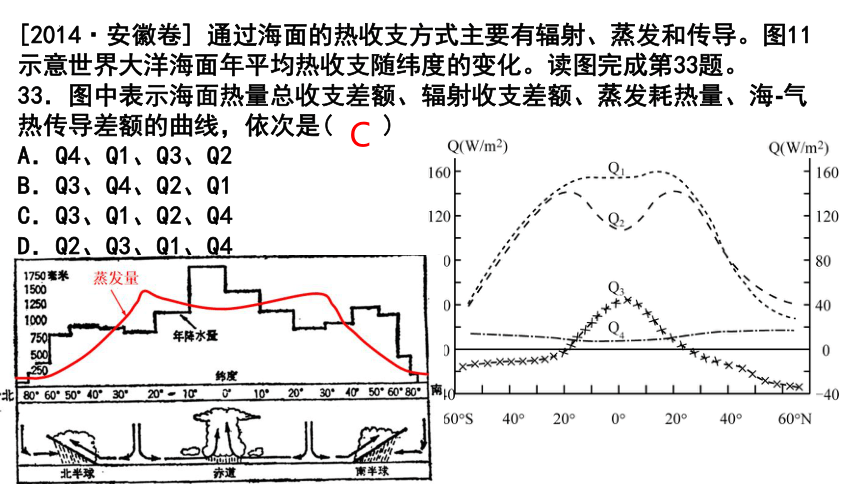

[2014·安徽卷] 通过海面的热收支方式主要有辐射、蒸发和传导。图11示意世界大洋海面年平均热收支随纬度的变化。读图完成第33题。

33.图中表示海面热量总收支差额、辐射收支差额、蒸发耗热量、海 气热传导差额的曲线,依次是( )

A.Q4、Q1、Q3、Q2

B.Q3、Q4、Q2、Q1

C.Q3、Q1、Q2、Q4

D.Q2、Q3、Q1、Q4

C

海洋表层储存85%的热量

动运气大

太阳辐射

长波辐射

海水蒸发

(潜热输送)

动运水海

大气

●海洋通过长波辐射、潜热等方式为大气运动提供能量。

●大气主要通过风、大气逆辐射向海洋传递动能

2.海—气相互作用(热量交换)

水温高的海区,向大气输送的热量也多。热带地区海洋面积大,是驱动地球大气系统的主要能量来源地。大气通过风作用于海洋,驱动海水运动,把部分能量返还给海洋,并使海洋热状况产生再分配,改变海洋对大气的加热作用。

3.海洋对大气温度的调节作用

海—气间还存在着气体和固体物质的交换,气体交换中以二氧化碳的交换最为重要。

在全球碳循环系统中,海洋的作用比陆地更为重要。大气中的二氧化碳气体,绝大部分通过海洋的物理—生化过程被同化吸收,并以固定碳的方式向海洋深部转移。海洋与大气中的二氧化碳生物沉积作用将CO2固定在岩石圈中,短时期不再参与地表碳循环,从而降低了表层海水中C02的含量,有利于海洋表层从大气中吸收更多的CO2 ,对海洋和大气的CO2平衡产生重要影响。

若地球表面温度增高,海水温度会随之上升,将有更多的二氧化碳返回大气中,因此海水温度上升,对地球将是潜在的巨大威胁。

4.海洋与大气中的二氧化碳

二、海—气相互作用与水热平衡

1.维持全球水热平衡

海—气相互作用通过大气环流和大洋环流,驱使水分和热量在不同地区进行传输,是维持地球上水分和热量平衡的基础。

(1)海洋是大气的主要热源

——大气环流

①不同纬度海区对大气加热的差异,产生高低纬度间的大气环流——三圈环流

(1)海洋是大气的主要热源——大气环流

②海陆热力性质差异,产生海陆间对大气加热的差异——不同季节海陆间形成不同的环流——季风环流。

(2)大气给海洋提供动力——大洋环流

大气运动和近地面风带,是海洋水体运动的主要动力

全球盛行风系图

全球洋流模式图

海一气相互作用,进行水分交换,构成地球上生生不息的水循环。地球上的水时时刻刻都在循环运动,从长期看,全球的总水量没有什么变化。

但是就一个地区来说,有时降水多,有时降水少。在某段时期内,一个地区的储水变化量就是水量收入和支出的差额。

2.全球水量收支平衡

海上水循环

海陆间水循环

内陆水循环

全球水量平衡示意

思考热量收支最高值没出现在赤道的原因;

纬度低于30°N,热量收入多于支出;纬度高于30N,热量收入则少于支出,且在极地差值达到最大。想一想,根据热量收支情况赤道会不会越来越热,极地会不会越来越冷?为什么

热量收入

热量支出

400

800

1200

1600

辐射热量【J/(m2·d)】

10

20

30

40

50

60

70

80

90°N

纬度

北半球海洋热量收支随纬度的变化

不会

通过大洋环流和大气环流将低纬海区盈余的热量输送到高纬海区释放,调节了全球热量平衡。

3.全球热量平衡

[2014·安徽卷] 通过海面的热收支方式主要有辐射、蒸发和传导。图11示意世界大洋海面年平均热收支随纬度的变化。读图完成第33题。

33.图中表示海面热量总收支差额、辐射收支差额、蒸发耗热量、海 气热传导差额的曲线,依次是( )

A.Q4、Q1、Q3、Q2

B.Q3、Q4、Q2、Q1

C.Q3、Q1、Q2、Q4

D.Q2、Q3、Q1、Q4

C

低纬度:海洋获得较多的太阳辐射能,主要由大洋环流把低纬度多余热量输送到较高纬度。

3.全球热量平衡

中纬度:通过海洋与大气之间的交换,把相当多的热量输送给大气,再由大气环流将热量向更高纬度输送。

低纬地区

高纬地区

海洋热量

收入>支出

海洋热量

收入<支出

收入:太阳辐射

支出:海水长波辐射、蒸发吸热

大气环流和大洋环流

热量输送

全球盛行风系图

全球洋流模式图

大气环流和大洋环流源源不断地从低纬度向高纬度输送热量。读“北半球向北的热量输送随纬度变化示意图”,回答下列各题。

1.引起大气环流和大洋环流输送热量的根本原因是( )

A.海陆热力性质差异

B.海陆分布和地球运动

C.气压带的季节性移动

D.太阳辐射和地球运动

D

大气环流和大洋环流源源不断地从低纬度向高纬度输送热量。读“北半球向北的热量输送随纬度变化示意图”,回答下列各题。

2.曲线①②③代表的热量输送分别是( )

大气输送、

总热量输送、

海洋输送

答案

②总热量输送;①海洋输送;

③大气输送

体验成功

1.海洋表层的热量主要来源于

A.洋流 B.地热

C.太阳辐射 D.大气环流

2.海—气之间热量交换的主要方式是

A.潜热输送 B.热传递

C.长波辐射 D.短波辐射

C

C

5. 海洋是大气中水汽的主要来源, ___海域为大气提供的水汽最多

A. 低纬 B. 中纬

C. 高纬 D. 全球海域没有差别

6.下列属于浮游生物不丰富地区的是

寒暖流交汇处 B. 冷海水上泛的地方

C. 江河入海口 D. 下降洋流处

A

D

三、厄尔尼诺、拉尼娜及其影响

阅读材料: 厄尔尼诺的形成及其影响

在正常情况下,太平洋赤道两侧盛行稳定强劲的偏东信风,它将温暖的表层海水吹离南美沿岸。

正常年份沃克环流(顺时针)对气候的影响:

太平洋西岸: 盛行上升气流,气候湿润

太平洋东岸: 盛行下沉气流,气候干旱

三、厄尔尼诺、拉尼娜及其影响

1、厄尔尼诺现象:

东南信风减弱

赤道暖流减弱,赤道逆流增强

赤道附近太平洋东岸上升流减弱

温暖的海水输送到东太平洋

南美洲西岸的暖流取代寒流

形成厄尔尼诺现象

厄尔尼诺现象是如何发生的

多数科学家认为,东南信风减弱可能是引发厄尔尼诺现象的主要原因。

东南信风减弱

赤道暖流减弱,赤道逆流增强

赤道附近太平洋东岸上升流减弱

温暖的海水输送到东太平洋

南美洲西岸的暖流取代寒流

形成厄尔尼诺现象

沃克环流异常

中东太平洋水温偏高

西太平洋水温偏低

厄尔尼诺现象影响

东西海面温差减小

赤道太平洋东部地区降水增多,引发洪涝灾害。

赤道太平洋西部地区干燥少雨,带来旱灾或森林大火。

厄尔尼诺海可能引发更大范围的气候异常

减弱

增多

洪涝灾害

减弱

气候干燥少雨

东涝西旱

阅读材料: 厄尔尼诺的形成及其影响

在正常情况下,太平洋赤道两侧盛

行稳定强劲的偏东信风,它将温暖的表

层海水吹离南美沿岸。当信风减弱时,

南美太平洋沿岸表层水温增高,秘鲁寒

流近赤道段变性为暖流。当增温幅度大

于0.5 ℃并持续几个月至半年时,便形

成了一次新的厄尔尼诺事件。

厄尔尼诺直接导致了中、东太平洋

及南美太平洋沿岸国家异常多雨,甚至

引起洪涝灾害。连绵阴雨曾使智利北部

沙漠地区的湿度增加,出现了鲜花盛开

的奇观。厄尔尼诺也使得热带西太平洋降水减少,造成印度尼西亚、澳大利亚严重干旱。

有关研究表明,厄尔尼诺现象在减少二氧化碳释放、延缓全球变暖方面具有一定的积极作用。世界热带海洋所释放的二氧化碳有3/4 来自太平洋赤道海域。厄尔尼诺现象能减缓富含二氧化碳的上泛冷水的上移速度,从而减少海洋向大气释放的二氧化碳数量。

三、厄尔尼诺、拉尼娜及其影响

1、拉尼娜现象:

东南信风增强

赤道暖流减强,赤道逆流增弱

赤道附近太平洋东岸上升流增强

温暖的海水输送到西太平洋

南美洲西岸的寒流强

形成拉尼娜现象

拉尼娜期间大气环流(表现)

赤道中、东太平洋表层海水异常低温,下沉气流加强,沿岸更加干旱。

西部海区上升气流加强,沿岸更加湿润

沃克环流加强

增强

低

更少

增强

洪涝

与厄尔尼诺现象的关联性:一般发生在厄尔尼诺现象之后

厄尔尼诺现象 拉尼娜现象

东南信风 弱 强

太平洋水温 大洋东岸 增高 降低

大洋西岸 降低 增高

气候 太平洋东岸 降水增加,多洪涝灾害 降水更加减少

太平洋西岸 降水减少,多干旱灾害 降水增加

对全球气候影响 导致全球大气环流异常,并对全球广大范围内的气候产生很大影响 关联性 拉尼娜现象出现在厄尔尼诺年之后

厄尔尼诺和拉尼娜现象对比

加强监测和预报

加强地区与国际间的合作

研究并预测其影响

应对措施

课堂小结

热量交换

太阳辐射

海水蒸发

(潜热输送)

海洋表层储存85%的热量

长波辐射

大气运动

海水运动

海洋吸收太阳辐射,把热量储存在海洋表层。把储存的太阳辐射能输送给大气,为大气运动提供能量,驱使大气运动。

大气主要通过风向海洋传递动能,驱使表层海水运动。

海洋是水汽的主要来源

大气环流促使水循环产生

水循环维持了全球的水量平衡

海—气相互作用参与了水循环

厄尔尼诺对我国气候的影响:

①夏季风较弱,锋面雨带偏南。北方大部分干旱少雨,南方多雨。

②东北夏季易受低温冻害影响,粮食减产。

③北方易出现暖冬。

④台风减少。

⑤次年,南方易发生洪涝,如1998年特大洪水。

拉尼娜对我国气候的影响:

①热带气旋、台风增多。

②东北春夏易出现干旱,气温偏高。

③南方一发生干旱,华北洪涝。

④冬季较寒冷,寒潮多发,南方易出现冻雨,风雪。

一、海—气间相互作用与水热交换

海洋与大气之间进行着物质和能量交换,其中的水热交换,对自然环境的影响尤为深刻。

主题探究:

阿拉伯半岛东面为波斯湾,西面为红海,两地夏季气温常达30 ℃以上,而索马里沿岸一带的气温,最热季节一般不到25 ℃。赤道以北附近,印度洋表层水温呈现东暖西冷的分布格局,对大气产生了不同程度的热力作用,进而影响到其气压场。

1. 波斯湾、红海与索马里沿岸夏季气温存在着显著差异,对此现象进行解释。

【参考答案】 索马里沿岸海域比波斯湾、红海面积广阔,夏季气温受海洋影响大且索马里沿岸夏季为寒流,受寒流影响气温降低,因此夏季气温较低。

主题探究:

阿拉伯半岛东面为波斯湾,西面为红海,两地夏季气温常达30 ℃以上,而索马里沿岸一带的气温,最热季节一般不到25 ℃。赤道以北附近,印度洋表层水温呈现东暖西冷的分布格局,对大气产生了不同程度的热力作用,进而影响到其气压场。

2. 简要描绘赤道以北附近,印度洋由东到西大气环流系统的剖面结构。

【参考答案】 赤道以北附近,印度洋东侧较同纬度西侧海洋水温高,形成上升气流,西侧海洋水温低,形成下沉气流,因此形成逆时针旋转的大气环流。

概念:

海—气相互作用指海洋与大气间物质、能量持续交换的互相影响过程。海洋是地球上巨大的热能储存库,对气候的形成和变化具有重要影响

太阳辐射

海水蒸发

水汽凝结

大气降水

海洋是大气中水汽的最主要来源,约占大气水汽的86%,海水蒸发时会把大量水汽输送给大气。

大气中的水汽凝结后,以降水的形式返回海洋。

1.海—气相互作用(水分交换)

一、海—气相互作用与水热交换

(2)海洋的蒸发量与其表层水温密切相关

一般来说海水温度越高蒸发量就越大。

低纬度海区和有暖流流经的海区,海面蒸发旺盛,空气湿度大,降水较丰沛,海—气间的水分交换也较为活跃。

蒸 发

蒸发量指一定时段内,水分经蒸发而散布到空气中的量。一般温度越高、湿度越小、风速越大、太阳辐射越强蒸发量越大。

【2018海南卷】图5示意我国近海海面年蒸发量的分布。部分海域蒸发强烈,出现了年蒸发量大于2000毫米的高值区。据此完成19~20题。

19.形成年蒸发量高值区的原因是该海域

A.海水流动快

B.有暖流经过

C.太阳辐射强

D.靠近陆地

20.年蒸发量高值区海域冬季海面蒸发更强,最主要的原因是该海域冬季

A.降水少 B.辐射强

C.海气温差大 D.风力强

B

C

地面辐射是近地面大气的直接热源

海洋是大气受热的主要热源

海洋占地球表面积的71%

2.海—气相互作用(热量交换)

●海洋通过长波辐射、潜热等方式为大气运动提供能量。

潜热的概念:

指在温度保持不变的条件下,物质在从某一个相转变为另一个相的相变过程中所吸入或放出的热量。

当水汽在空中受冷而凝结(凝华)时,会把这部分热量释放出来,从而提高空气的温度;空气中的水汽如果在下垫面(地面、海面等)上发生凝结(凝华)时,会把潜热释放出来,提高下垫面的温度,这种地面和大气层之间通过水汽相变引起的热量交换方式称为潜热输送。

[2014·安徽卷] 通过海面的热收支方式主要有辐射、蒸发和传导。图11示意世界大洋海面年平均热收支随纬度的变化。读图完成第33题。

33.图中表示海面热量总收支差额、辐射收支差额、蒸发耗热量、海 气热传导差额的曲线,依次是( )

A.Q4、Q1、Q3、Q2

B.Q3、Q4、Q2、Q1

C.Q3、Q1、Q2、Q4

D.Q2、Q3、Q1、Q4

C

海洋表层储存85%的热量

动运气大

太阳辐射

长波辐射

海水蒸发

(潜热输送)

动运水海

大气

●海洋通过长波辐射、潜热等方式为大气运动提供能量。

●大气主要通过风、大气逆辐射向海洋传递动能

2.海—气相互作用(热量交换)

水温高的海区,向大气输送的热量也多。热带地区海洋面积大,是驱动地球大气系统的主要能量来源地。大气通过风作用于海洋,驱动海水运动,把部分能量返还给海洋,并使海洋热状况产生再分配,改变海洋对大气的加热作用。

3.海洋对大气温度的调节作用

海—气间还存在着气体和固体物质的交换,气体交换中以二氧化碳的交换最为重要。

在全球碳循环系统中,海洋的作用比陆地更为重要。大气中的二氧化碳气体,绝大部分通过海洋的物理—生化过程被同化吸收,并以固定碳的方式向海洋深部转移。海洋与大气中的二氧化碳生物沉积作用将CO2固定在岩石圈中,短时期不再参与地表碳循环,从而降低了表层海水中C02的含量,有利于海洋表层从大气中吸收更多的CO2 ,对海洋和大气的CO2平衡产生重要影响。

若地球表面温度增高,海水温度会随之上升,将有更多的二氧化碳返回大气中,因此海水温度上升,对地球将是潜在的巨大威胁。

4.海洋与大气中的二氧化碳

二、海—气相互作用与水热平衡

1.维持全球水热平衡

海—气相互作用通过大气环流和大洋环流,驱使水分和热量在不同地区进行传输,是维持地球上水分和热量平衡的基础。

(1)海洋是大气的主要热源

——大气环流

①不同纬度海区对大气加热的差异,产生高低纬度间的大气环流——三圈环流

(1)海洋是大气的主要热源——大气环流

②海陆热力性质差异,产生海陆间对大气加热的差异——不同季节海陆间形成不同的环流——季风环流。

(2)大气给海洋提供动力——大洋环流

大气运动和近地面风带,是海洋水体运动的主要动力

全球盛行风系图

全球洋流模式图

海一气相互作用,进行水分交换,构成地球上生生不息的水循环。地球上的水时时刻刻都在循环运动,从长期看,全球的总水量没有什么变化。

但是就一个地区来说,有时降水多,有时降水少。在某段时期内,一个地区的储水变化量就是水量收入和支出的差额。

2.全球水量收支平衡

海上水循环

海陆间水循环

内陆水循环

全球水量平衡示意

思考热量收支最高值没出现在赤道的原因;

纬度低于30°N,热量收入多于支出;纬度高于30N,热量收入则少于支出,且在极地差值达到最大。想一想,根据热量收支情况赤道会不会越来越热,极地会不会越来越冷?为什么

热量收入

热量支出

400

800

1200

1600

辐射热量【J/(m2·d)】

10

20

30

40

50

60

70

80

90°N

纬度

北半球海洋热量收支随纬度的变化

不会

通过大洋环流和大气环流将低纬海区盈余的热量输送到高纬海区释放,调节了全球热量平衡。

3.全球热量平衡

[2014·安徽卷] 通过海面的热收支方式主要有辐射、蒸发和传导。图11示意世界大洋海面年平均热收支随纬度的变化。读图完成第33题。

33.图中表示海面热量总收支差额、辐射收支差额、蒸发耗热量、海 气热传导差额的曲线,依次是( )

A.Q4、Q1、Q3、Q2

B.Q3、Q4、Q2、Q1

C.Q3、Q1、Q2、Q4

D.Q2、Q3、Q1、Q4

C

低纬度:海洋获得较多的太阳辐射能,主要由大洋环流把低纬度多余热量输送到较高纬度。

3.全球热量平衡

中纬度:通过海洋与大气之间的交换,把相当多的热量输送给大气,再由大气环流将热量向更高纬度输送。

低纬地区

高纬地区

海洋热量

收入>支出

海洋热量

收入<支出

收入:太阳辐射

支出:海水长波辐射、蒸发吸热

大气环流和大洋环流

热量输送

全球盛行风系图

全球洋流模式图

大气环流和大洋环流源源不断地从低纬度向高纬度输送热量。读“北半球向北的热量输送随纬度变化示意图”,回答下列各题。

1.引起大气环流和大洋环流输送热量的根本原因是( )

A.海陆热力性质差异

B.海陆分布和地球运动

C.气压带的季节性移动

D.太阳辐射和地球运动

D

大气环流和大洋环流源源不断地从低纬度向高纬度输送热量。读“北半球向北的热量输送随纬度变化示意图”,回答下列各题。

2.曲线①②③代表的热量输送分别是( )

大气输送、

总热量输送、

海洋输送

答案

②总热量输送;①海洋输送;

③大气输送

体验成功

1.海洋表层的热量主要来源于

A.洋流 B.地热

C.太阳辐射 D.大气环流

2.海—气之间热量交换的主要方式是

A.潜热输送 B.热传递

C.长波辐射 D.短波辐射

C

C

5. 海洋是大气中水汽的主要来源, ___海域为大气提供的水汽最多

A. 低纬 B. 中纬

C. 高纬 D. 全球海域没有差别

6.下列属于浮游生物不丰富地区的是

寒暖流交汇处 B. 冷海水上泛的地方

C. 江河入海口 D. 下降洋流处

A

D

三、厄尔尼诺、拉尼娜及其影响

阅读材料: 厄尔尼诺的形成及其影响

在正常情况下,太平洋赤道两侧盛行稳定强劲的偏东信风,它将温暖的表层海水吹离南美沿岸。

正常年份沃克环流(顺时针)对气候的影响:

太平洋西岸: 盛行上升气流,气候湿润

太平洋东岸: 盛行下沉气流,气候干旱

三、厄尔尼诺、拉尼娜及其影响

1、厄尔尼诺现象:

东南信风减弱

赤道暖流减弱,赤道逆流增强

赤道附近太平洋东岸上升流减弱

温暖的海水输送到东太平洋

南美洲西岸的暖流取代寒流

形成厄尔尼诺现象

厄尔尼诺现象是如何发生的

多数科学家认为,东南信风减弱可能是引发厄尔尼诺现象的主要原因。

东南信风减弱

赤道暖流减弱,赤道逆流增强

赤道附近太平洋东岸上升流减弱

温暖的海水输送到东太平洋

南美洲西岸的暖流取代寒流

形成厄尔尼诺现象

沃克环流异常

中东太平洋水温偏高

西太平洋水温偏低

厄尔尼诺现象影响

东西海面温差减小

赤道太平洋东部地区降水增多,引发洪涝灾害。

赤道太平洋西部地区干燥少雨,带来旱灾或森林大火。

厄尔尼诺海可能引发更大范围的气候异常

减弱

增多

洪涝灾害

减弱

气候干燥少雨

东涝西旱

阅读材料: 厄尔尼诺的形成及其影响

在正常情况下,太平洋赤道两侧盛

行稳定强劲的偏东信风,它将温暖的表

层海水吹离南美沿岸。当信风减弱时,

南美太平洋沿岸表层水温增高,秘鲁寒

流近赤道段变性为暖流。当增温幅度大

于0.5 ℃并持续几个月至半年时,便形

成了一次新的厄尔尼诺事件。

厄尔尼诺直接导致了中、东太平洋

及南美太平洋沿岸国家异常多雨,甚至

引起洪涝灾害。连绵阴雨曾使智利北部

沙漠地区的湿度增加,出现了鲜花盛开

的奇观。厄尔尼诺也使得热带西太平洋降水减少,造成印度尼西亚、澳大利亚严重干旱。

有关研究表明,厄尔尼诺现象在减少二氧化碳释放、延缓全球变暖方面具有一定的积极作用。世界热带海洋所释放的二氧化碳有3/4 来自太平洋赤道海域。厄尔尼诺现象能减缓富含二氧化碳的上泛冷水的上移速度,从而减少海洋向大气释放的二氧化碳数量。

三、厄尔尼诺、拉尼娜及其影响

1、拉尼娜现象:

东南信风增强

赤道暖流减强,赤道逆流增弱

赤道附近太平洋东岸上升流增强

温暖的海水输送到西太平洋

南美洲西岸的寒流强

形成拉尼娜现象

拉尼娜期间大气环流(表现)

赤道中、东太平洋表层海水异常低温,下沉气流加强,沿岸更加干旱。

西部海区上升气流加强,沿岸更加湿润

沃克环流加强

增强

低

更少

增强

洪涝

与厄尔尼诺现象的关联性:一般发生在厄尔尼诺现象之后

厄尔尼诺现象 拉尼娜现象

东南信风 弱 强

太平洋水温 大洋东岸 增高 降低

大洋西岸 降低 增高

气候 太平洋东岸 降水增加,多洪涝灾害 降水更加减少

太平洋西岸 降水减少,多干旱灾害 降水增加

对全球气候影响 导致全球大气环流异常,并对全球广大范围内的气候产生很大影响 关联性 拉尼娜现象出现在厄尔尼诺年之后

厄尔尼诺和拉尼娜现象对比

加强监测和预报

加强地区与国际间的合作

研究并预测其影响

应对措施

课堂小结

热量交换

太阳辐射

海水蒸发

(潜热输送)

海洋表层储存85%的热量

长波辐射

大气运动

海水运动

海洋吸收太阳辐射,把热量储存在海洋表层。把储存的太阳辐射能输送给大气,为大气运动提供能量,驱使大气运动。

大气主要通过风向海洋传递动能,驱使表层海水运动。

海洋是水汽的主要来源

大气环流促使水循环产生

水循环维持了全球的水量平衡

海—气相互作用参与了水循环

厄尔尼诺对我国气候的影响:

①夏季风较弱,锋面雨带偏南。北方大部分干旱少雨,南方多雨。

②东北夏季易受低温冻害影响,粮食减产。

③北方易出现暖冬。

④台风减少。

⑤次年,南方易发生洪涝,如1998年特大洪水。

拉尼娜对我国气候的影响:

①热带气旋、台风增多。

②东北春夏易出现干旱,气温偏高。

③南方一发生干旱,华北洪涝。

④冬季较寒冷,寒潮多发,南方易出现冻雨,风雪。