7.1《短歌行》课件(共28张PPT)2023-2024学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 7.1《短歌行》课件(共28张PPT)2023-2024学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 15.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-19 13:08:53 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第三单元 单元主题:生命的诗意

感受古典诗词的魅力,体味古人丰富的情感、深邃的思想、多样的人生,激发对中国优秀传统文化的热爱,提升审美情趣和品味,增强文化自信。

生活不只有苟且,还有诗和远方。生活清贫不会让我们低头,可面对经典我们甘愿俯首;诗言志,歌咏言,诗歌书写内心,改变需要行动……

1.引导学生通过阅读中华传统文化经典作品,积累文言阅读经验,培养民族审美趣味,增进对中华优秀传统文化的理解,提升对中华民族文化的认同感、自豪感,增强文化自信,更好地继承和弘扬中华优秀传统文化。

2.对本单元古诗词进行精读,体会其精神内涵、审美追求、人生体验和文化价值。

3.逐步掌握古诗词鉴赏的基本方法,认识古诗词的当代价值,尝试写作对古诗词的文学短评。

4.在诵读和想象中感受古诗词的意境,感受诗人的精神世界,体会诗人对社会的思考和对人生的感悟,提高自身的思想修养。

单元学习目标

短歌行

曹操

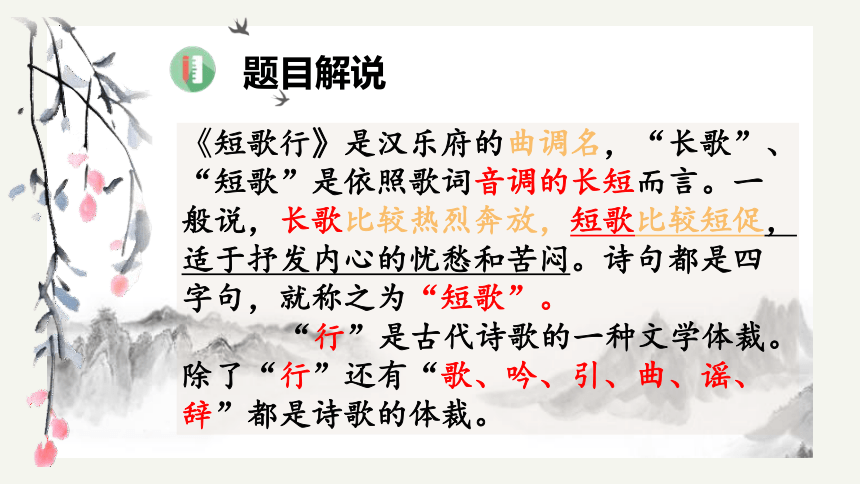

《短歌行》是汉乐府的曲调名,“长歌”、“短歌”是依照歌词音调的长短而言。一般说,长歌比较热烈奔放,短歌比较短促,适于抒发内心的忧愁和苦闷。诗句都是四字句,就称之为“短歌”。

“行”是古代诗歌的一种文学体裁。除了“行”还有“歌、吟、引、曲、谣、辞”都是诗歌的体裁。

题目解说

乐 府

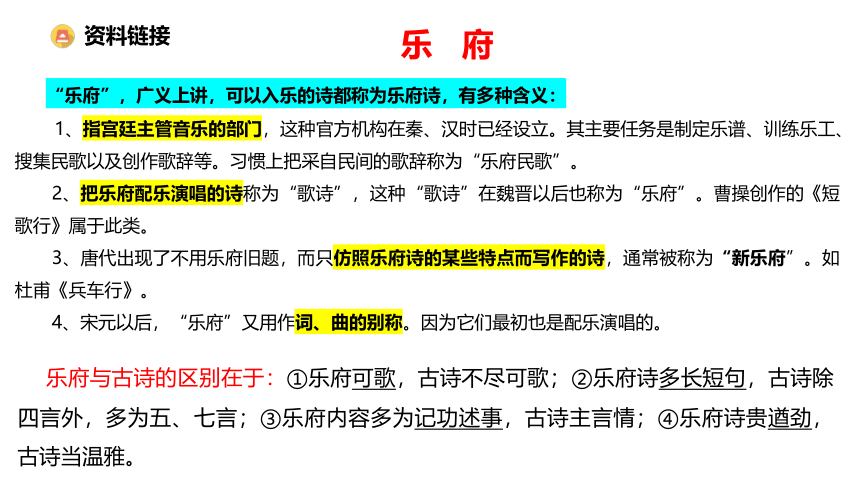

乐府与古诗的区别在于:①乐府可歌,古诗不尽可歌;②乐府诗多长短句,古诗除四言外,多为五、七言;③乐府内容多为记功述事,古诗主言情;④乐府诗贵遒劲,古诗当温雅。

“乐府”,广义上讲,可以入乐的诗都称为乐府诗,有多种含义:

1、指宫廷主管音乐的部门,这种官方机构在秦、汉时已经设立。其主要任务是制定乐谱、训练乐工、搜集民歌以及创作歌辞等。习惯上把采自民间的歌辞称为“乐府民歌”。

2、把乐府配乐演唱的诗称为“歌诗”,这种“歌诗”在魏晋以后也称为“乐府”。曹操创作的《短歌行》属于此类。

3、唐代出现了不用乐府旧题,而只仿照乐府诗的某些特点而写作的诗,通常被称为“新乐府”。如杜甫《兵车行》。

4、宋元以后,“乐府”又用作词、曲的别称。因为它们最初也是配乐演唱的。

资料链接

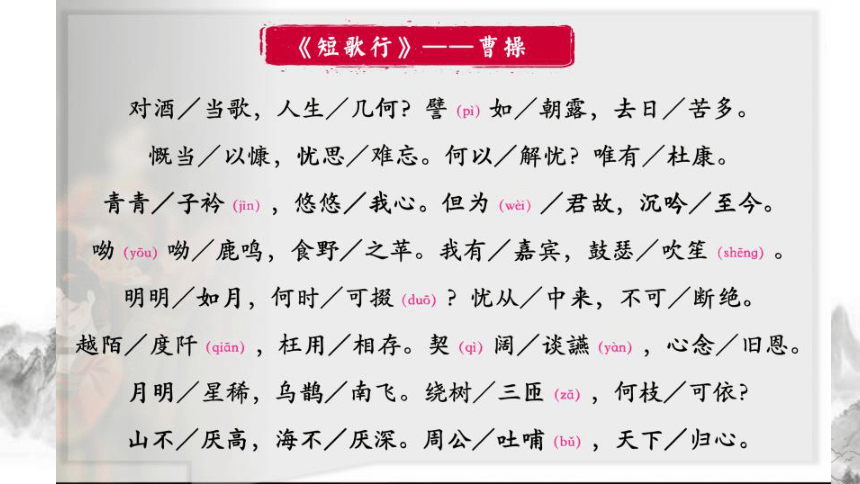

对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多。

慨当以慷,忧思难忘。何以解忧?唯有杜康。

【注释】当:“对”的意思。 几何:多少。去日苦多:可悲的是逝去的日子太多了。

慨当以慷:即“慷慨”,情绪激昂。 当以,没有实义。 何以:以何,用什么(宾前)

杜康:相传是最早造酒的人,代指酒。

【翻译】(我)饮酒听歌,感叹人生有多少时间!生命如同早上的露水易逝,可悲的是逝去的日子太多了。宴会上的歌声激越不平,心中的忧思令人难忘。用什么东西来解除忧愁?只有美酒(才能让我解脱)。

读懂课文

读懂课文

青青子衿,悠悠我心。但为君故,沉吟至今。

呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

【注释】青:黑色。古代青指黑颜色。子:对对方的尊称。衿:衣服的交领。悠悠:长远的样子,形容思虑连绵不断。但:只。沉吟:沉思吟味,这里指思念和倾慕贤人。苹:艾蒿。

【翻译】年轻的贤才呀,我长久地思念你们。只是因为你们的缘故,我思念倾慕到如今。鹿儿呦呦鸣叫,它们在呼唤同伴采食田野里的艾蒿。如果我有八方好宾朋,我将奏瑟吹笙热烈欢迎。

读懂课文

明明如月,何时可掇?忧从中来,不可断绝。

越陌度阡,枉用相存。契阔谈讌,心念旧恩。

【注释】掇:拾取,摘取。一说同“辍”,停止。 中:内心。

陌:东西向的田间小路。 阡:南北向的田间小路。 枉:枉驾。用:以。 存:问候,探望 。 契阔:聚散,这里指久别重逢。 讌:同“宴”。

【翻译】人才光耀如明月,什么时候可以摘取呢?忧伤不觉起于内心,久久难以排遣。客人穿过纵横交错的小路,屈驾来访。久别重逢,欢饮畅谈,重温那往日的恩情。

区分表达方式、表现手法和修辞手法

在现代文阅读的题目中,常常有一些概念分不清,从而导致答题错误。特别是当题目问表达方式、写作方法和修辞手法时,经常是问此答彼,怎样区别它们呢。

1、表达方式,是指写文章时所采用的反映社会生活、表达思想感情、介绍事物事理的方式手段。

常用的表达方式有5种,即:记叙(叙述)、议论、抒情、描写和说明。

2、表现手法,是指在文学创作中塑造形象、反映生活所运用的各种具体方法和技巧。

包括:对比、象征、托物言志(托物喻人)、欲扬先抑、衬托(烘托)、夸张讽刺、借景抒情、前后照应等。像《白杨礼赞》一文借赞美白杨树挺拔向上、不屈不挠的精神来赞美北方的农民,采用的是象征的写作方法。

3、修辞手法,是指在写作过程中,对所使用的语言进行修饰、加工、润色,以提高语言表达效果的方法。修辞手法有六七十种之多,常用的有十几种。

包括:比喻、排比、拟人、对比、夸张、借代、反问、设问、对偶、反复等。

总之,表达方式是就文章的写作内容而言,表现手法是就文学作品写作的具体技法而言,而修辞手法是就语言修辞效果而言。对此,应注意区分。

读懂课文

月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?

山不厌高,海不厌深。周公吐哺,天下归心。

【注释】匝:周、圈。 厌:满足。 吐哺:吐出嘴里的食物。

【翻译】明月朗朗星稀落,乌鸦向南高飞起。彷徨失意绕树三周,不知可以依靠哪根树枝?高山不会满足自己的高度,大海不会满足自己的深度。我会像周公一样热切殷勤地接待贤才,使天下英才人心归服。

研读探究

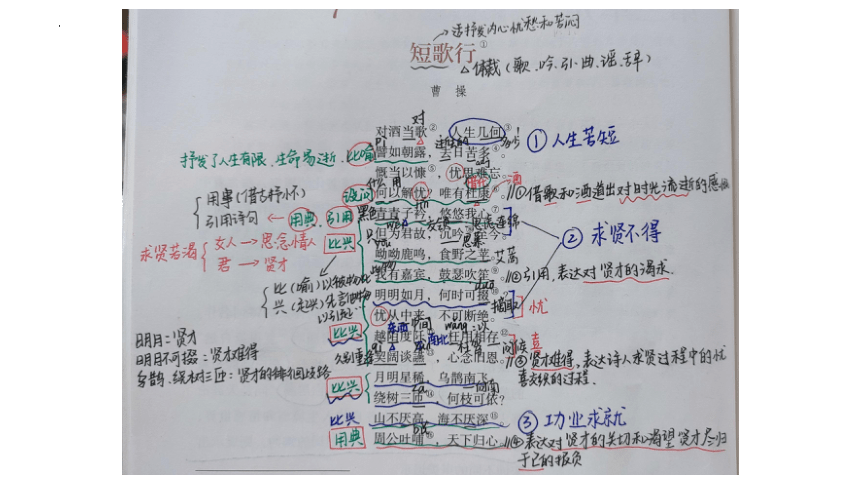

问题1:你认为本诗的诗眼是哪个字?

问题2:作者究竟忧什么?

问题3:作者是如何抒发这种忧愁的?

(情感)

(手法)

对酒当歌,人生几何! 譬如朝露,去日苦多。

慨当以慷,忧思难忘。何以解忧 唯有杜康。

作者运用怎样修辞的手法?

一忧

——人生苦短

第一节

①比喻。“朝露”存在的时间短暂,诗人将人生比作“朝露”,抒发了人生有限、生命易逝的感慨。

②借代。以造酒的杜康代酒,形象突出。

青青子衿,悠悠我心。但为君故,沉吟至今。

呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

女子

青青子衿,悠悠我心。纵我不往,子宁不嗣音?

——《诗经·郑风·子衿》

这原是一首情诗,诗句的大意:情人青色的衣衿,令我情思悠长.纵然我没有去你那里,难道你就不能和我保持联系

君 贤才

思念情人

比兴

运用了什么表现手法

?

求 贤 若 渴

用典

二忧

—— 求贤不得

第二节

用 典

资料链接

作用:①含蓄委婉表意。 ②语辞简洁凝练。

③充实内容、美化词句。 ④增加力度,强化情感。

诗文中的典故指作者所引用的古籍中的故事或有来历的词语。古典诗词中多运用这种典故,成为一种写作手法,被称作“用典”。

用典有用事和引用前人诗句两种。用事是借用历史故事来表达作者的思想感情,属于借古抒怀;引用或化用前人诗句目的是加深诗词中的意境,促使人联想。古诗中的用典更多的是前者。

刘勰在《文心雕龙》里诠释“用典”,说是“据事以类义,援古以证今”。即是用来以古比今,以古证今,借古抒怀。

比 兴

资料链接

相关链接——比兴

宋代朱熹:“比者,以彼物比此物也”“兴者,先言他物以引起所咏之词也。”

通俗地讲,“比”就是比喻,是对人或物加以形象的比喻,使其特征更加鲜明突出。“兴”就是起兴,即借助其他事物作为诗歌发端,以引起所要歌咏的内容。“比”与“兴”常常连用。

关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。以雎鸟相向合鸣,相依相恋,兴起淑女陪君子的联想。

蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。蒹葭和白露的起兴,描绘出了一个朦胧浪漫的美好环境,从而引起心心念念的人。

作者运用怎样的手法表达了怎么样的效果?表现了诗人怎样的心情变化?

运用了比兴的表现手法,将贤士比作明月一样令人仰望,不可招致,这正是诗人“忧从中来”的原因,“不可断绝”更进一步写出诗人求贤而不得的苦闷。

后四句诗人想象贤才从四面八方投奔自己,久别重逢,谈心宴饮,迎新话旧,欢愉不已。诗人由上文求贤不得的忧变为喜,忧喜交织中表现出诗人求贤过程中的复杂心情。

明明如月,何时可掇?忧从中来,不可断绝。

越陌度阡,枉用相存。契阔谈宴,心念旧恩。

比兴:比者,以彼物比此物也

兴者,先言他物以引起所咏之词也。

比兴

二忧

第三节

—— 求贤不得

月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?

山不厌高,海不厌深。周公吐哺,天下归心。

前四句运用了什么表现手法?“绕树三匝”句,鸟儿为什么找不到可以栖落的枝头?这话从曹操口中说出,有没有弦外之音?

前四句写景,诗人触景生情。以“乌鹊”无枝可依比喻在三国鼎立的局面下,有些人才犹豫不决,彷徨不知何去何从。

其实这是诗人发出的一个召唤:天下贤才到我这里来吧,我时刻在恭候着你们! 诗中充满对人才的渴盼,一片谦恭之气,但说其中又有一种霸气。

比喻:比喻贤才尚在徘徊,并以此起兴流露出诗人唯恐贤才不来的焦急心情。

用典

三忧

—— 功业未就

第四节

周公吐哺,天下归心。

最后两句化用周公的典故,有什么作用?

最后两句画龙点睛,希望人才都来归顺,确切地点明主题。“周公吐哺”的典故既表明诗人会像周公一样热切殿勤地接待贤才,又委婉地流露出其吞吐天下的雄心壮志,气势宏大,意义深远。

英雄的慷慨悲歌

一统天下

人生苦短

对酒当歌,人生几何!

譬如朝露,去日苦多。

忧

求贤不得

青青子衿...心念旧恩。

志

山不厌高,海不厌深。

周公吐哺,天下归心。

功业未成

回顾

借代

杜康:以发明酒的人名来代指酒

比兴

赋比兴是《诗经》的主要三种表现手法。

赋:平铺直叙,铺陈、排比。比:比喻。兴:先言他物以引起所咏之词。

用典

以古比今,以古证今,借古抒怀。

虚写

想象贤才从四面八方来投奔自己的景象。

艺术手法

请指出《短歌行》中运用的典故,并分析其作用。

典故 作用

青青子衿,悠悠我心。 借用《诗经·郑风·子衿》中的句子,表达自己对贤才的深切思念。

呦呦鹿鸣,食野之苹。 我有嘉宾,鼓瑟吹笙。 借用《诗经·小雅·鹿鸣》中的句子,表达自己优待贤才的态度。

山不厌高,海不厌深。 借用《管子·形势解》中的话,表示希望尽可能多地接纳人才。

周公吐哺,天下归心。 借用“周公吐哺”的典故,贴切地表达了诗人求贤若渴的心情。

除了用典,《短歌行》一诗还用到了比兴手法。请找出诗中运用比兴手法的诗句,并分析其表达效果。

答案

①“明明如月,何时可掇?”——明月喻指贤才并起兴,表达贤才难得而忧虑不绝的心情。

②“月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?”——比喻贤才尚在徘徊选择之意,以此起兴流露出诗人唯恐贤才不来归附的焦急心情。

③“山不厌高,海不厌深。”——以山高海深比喻广招人才的博大胸怀并以此起兴,意在表明诗人以开阔的胸怀接纳贤才,唯才是举。

何为“借代“

定义:借代是一种修辞手法,指不直接把所要说的事物名称说出来,而用跟它有关系的另一种事物的名称来称呼它。

①部分代整体,即用事物具有代表性的部分代本体事物。

例如:两岸青山相对出,孤帆一片日边来。(《望天门山》)

用船的一部分“帆”代替了船;

②特征代本体,即用借体(人或事物)的特征、标志去代替本体事物的名称。

例如:旌旗十万斩阎罗。(《梅岭三章》)

是标志代本体,借“旌旗”代替军队或武装力量。

③具体代抽象

例如:1.南国烽烟正十年。(《梅岭三章》)

例1中的“烽烟”,原是古代边境用以报警的烟火,这里代指战争,把战争这个抽象的概念具体化、形象化了。

④工具代本体

例如:1.等到惊蛰一犁土的季节,十家已有八户亮了囤底,揭不开锅。(《榆钱饭》)

例1中的“囤”是装粮食的工具,用“亮了囤底”代指缺了粮;“锅”是做饭的工具,用“揭不开锅”代指没饭吃。

⑤专名代泛称

用具有典型性的人或事物的专用名称代替本体事物的名称。

例如:1.你们杀死一个李公朴,会有千百万个李公朴站起来!(《最后一次讲演》)

例1中第二个“李公朴”,代指不怕流血牺牲,为争取民主和平而战斗的人们。

⑥以结果代原因

例如:令人捧腹

捧腹是捧着肚子,捧腹的原因是出现笑话或令人发笑的东西。以“捧腹”的结果代指“笑话”等令人发笑的原因。

⑦形象代本体

例如:上面坐着两个老爷,东边的一个是马褂,西边的一个是西装。

何为“借代“

第三单元 单元主题:生命的诗意

感受古典诗词的魅力,体味古人丰富的情感、深邃的思想、多样的人生,激发对中国优秀传统文化的热爱,提升审美情趣和品味,增强文化自信。

生活不只有苟且,还有诗和远方。生活清贫不会让我们低头,可面对经典我们甘愿俯首;诗言志,歌咏言,诗歌书写内心,改变需要行动……

1.引导学生通过阅读中华传统文化经典作品,积累文言阅读经验,培养民族审美趣味,增进对中华优秀传统文化的理解,提升对中华民族文化的认同感、自豪感,增强文化自信,更好地继承和弘扬中华优秀传统文化。

2.对本单元古诗词进行精读,体会其精神内涵、审美追求、人生体验和文化价值。

3.逐步掌握古诗词鉴赏的基本方法,认识古诗词的当代价值,尝试写作对古诗词的文学短评。

4.在诵读和想象中感受古诗词的意境,感受诗人的精神世界,体会诗人对社会的思考和对人生的感悟,提高自身的思想修养。

单元学习目标

短歌行

曹操

《短歌行》是汉乐府的曲调名,“长歌”、“短歌”是依照歌词音调的长短而言。一般说,长歌比较热烈奔放,短歌比较短促,适于抒发内心的忧愁和苦闷。诗句都是四字句,就称之为“短歌”。

“行”是古代诗歌的一种文学体裁。除了“行”还有“歌、吟、引、曲、谣、辞”都是诗歌的体裁。

题目解说

乐 府

乐府与古诗的区别在于:①乐府可歌,古诗不尽可歌;②乐府诗多长短句,古诗除四言外,多为五、七言;③乐府内容多为记功述事,古诗主言情;④乐府诗贵遒劲,古诗当温雅。

“乐府”,广义上讲,可以入乐的诗都称为乐府诗,有多种含义:

1、指宫廷主管音乐的部门,这种官方机构在秦、汉时已经设立。其主要任务是制定乐谱、训练乐工、搜集民歌以及创作歌辞等。习惯上把采自民间的歌辞称为“乐府民歌”。

2、把乐府配乐演唱的诗称为“歌诗”,这种“歌诗”在魏晋以后也称为“乐府”。曹操创作的《短歌行》属于此类。

3、唐代出现了不用乐府旧题,而只仿照乐府诗的某些特点而写作的诗,通常被称为“新乐府”。如杜甫《兵车行》。

4、宋元以后,“乐府”又用作词、曲的别称。因为它们最初也是配乐演唱的。

资料链接

对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多。

慨当以慷,忧思难忘。何以解忧?唯有杜康。

【注释】当:“对”的意思。 几何:多少。去日苦多:可悲的是逝去的日子太多了。

慨当以慷:即“慷慨”,情绪激昂。 当以,没有实义。 何以:以何,用什么(宾前)

杜康:相传是最早造酒的人,代指酒。

【翻译】(我)饮酒听歌,感叹人生有多少时间!生命如同早上的露水易逝,可悲的是逝去的日子太多了。宴会上的歌声激越不平,心中的忧思令人难忘。用什么东西来解除忧愁?只有美酒(才能让我解脱)。

读懂课文

读懂课文

青青子衿,悠悠我心。但为君故,沉吟至今。

呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

【注释】青:黑色。古代青指黑颜色。子:对对方的尊称。衿:衣服的交领。悠悠:长远的样子,形容思虑连绵不断。但:只。沉吟:沉思吟味,这里指思念和倾慕贤人。苹:艾蒿。

【翻译】年轻的贤才呀,我长久地思念你们。只是因为你们的缘故,我思念倾慕到如今。鹿儿呦呦鸣叫,它们在呼唤同伴采食田野里的艾蒿。如果我有八方好宾朋,我将奏瑟吹笙热烈欢迎。

读懂课文

明明如月,何时可掇?忧从中来,不可断绝。

越陌度阡,枉用相存。契阔谈讌,心念旧恩。

【注释】掇:拾取,摘取。一说同“辍”,停止。 中:内心。

陌:东西向的田间小路。 阡:南北向的田间小路。 枉:枉驾。用:以。 存:问候,探望 。 契阔:聚散,这里指久别重逢。 讌:同“宴”。

【翻译】人才光耀如明月,什么时候可以摘取呢?忧伤不觉起于内心,久久难以排遣。客人穿过纵横交错的小路,屈驾来访。久别重逢,欢饮畅谈,重温那往日的恩情。

区分表达方式、表现手法和修辞手法

在现代文阅读的题目中,常常有一些概念分不清,从而导致答题错误。特别是当题目问表达方式、写作方法和修辞手法时,经常是问此答彼,怎样区别它们呢。

1、表达方式,是指写文章时所采用的反映社会生活、表达思想感情、介绍事物事理的方式手段。

常用的表达方式有5种,即:记叙(叙述)、议论、抒情、描写和说明。

2、表现手法,是指在文学创作中塑造形象、反映生活所运用的各种具体方法和技巧。

包括:对比、象征、托物言志(托物喻人)、欲扬先抑、衬托(烘托)、夸张讽刺、借景抒情、前后照应等。像《白杨礼赞》一文借赞美白杨树挺拔向上、不屈不挠的精神来赞美北方的农民,采用的是象征的写作方法。

3、修辞手法,是指在写作过程中,对所使用的语言进行修饰、加工、润色,以提高语言表达效果的方法。修辞手法有六七十种之多,常用的有十几种。

包括:比喻、排比、拟人、对比、夸张、借代、反问、设问、对偶、反复等。

总之,表达方式是就文章的写作内容而言,表现手法是就文学作品写作的具体技法而言,而修辞手法是就语言修辞效果而言。对此,应注意区分。

读懂课文

月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?

山不厌高,海不厌深。周公吐哺,天下归心。

【注释】匝:周、圈。 厌:满足。 吐哺:吐出嘴里的食物。

【翻译】明月朗朗星稀落,乌鸦向南高飞起。彷徨失意绕树三周,不知可以依靠哪根树枝?高山不会满足自己的高度,大海不会满足自己的深度。我会像周公一样热切殷勤地接待贤才,使天下英才人心归服。

研读探究

问题1:你认为本诗的诗眼是哪个字?

问题2:作者究竟忧什么?

问题3:作者是如何抒发这种忧愁的?

(情感)

(手法)

对酒当歌,人生几何! 譬如朝露,去日苦多。

慨当以慷,忧思难忘。何以解忧 唯有杜康。

作者运用怎样修辞的手法?

一忧

——人生苦短

第一节

①比喻。“朝露”存在的时间短暂,诗人将人生比作“朝露”,抒发了人生有限、生命易逝的感慨。

②借代。以造酒的杜康代酒,形象突出。

青青子衿,悠悠我心。但为君故,沉吟至今。

呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

女子

青青子衿,悠悠我心。纵我不往,子宁不嗣音?

——《诗经·郑风·子衿》

这原是一首情诗,诗句的大意:情人青色的衣衿,令我情思悠长.纵然我没有去你那里,难道你就不能和我保持联系

君 贤才

思念情人

比兴

运用了什么表现手法

?

求 贤 若 渴

用典

二忧

—— 求贤不得

第二节

用 典

资料链接

作用:①含蓄委婉表意。 ②语辞简洁凝练。

③充实内容、美化词句。 ④增加力度,强化情感。

诗文中的典故指作者所引用的古籍中的故事或有来历的词语。古典诗词中多运用这种典故,成为一种写作手法,被称作“用典”。

用典有用事和引用前人诗句两种。用事是借用历史故事来表达作者的思想感情,属于借古抒怀;引用或化用前人诗句目的是加深诗词中的意境,促使人联想。古诗中的用典更多的是前者。

刘勰在《文心雕龙》里诠释“用典”,说是“据事以类义,援古以证今”。即是用来以古比今,以古证今,借古抒怀。

比 兴

资料链接

相关链接——比兴

宋代朱熹:“比者,以彼物比此物也”“兴者,先言他物以引起所咏之词也。”

通俗地讲,“比”就是比喻,是对人或物加以形象的比喻,使其特征更加鲜明突出。“兴”就是起兴,即借助其他事物作为诗歌发端,以引起所要歌咏的内容。“比”与“兴”常常连用。

关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。以雎鸟相向合鸣,相依相恋,兴起淑女陪君子的联想。

蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。蒹葭和白露的起兴,描绘出了一个朦胧浪漫的美好环境,从而引起心心念念的人。

作者运用怎样的手法表达了怎么样的效果?表现了诗人怎样的心情变化?

运用了比兴的表现手法,将贤士比作明月一样令人仰望,不可招致,这正是诗人“忧从中来”的原因,“不可断绝”更进一步写出诗人求贤而不得的苦闷。

后四句诗人想象贤才从四面八方投奔自己,久别重逢,谈心宴饮,迎新话旧,欢愉不已。诗人由上文求贤不得的忧变为喜,忧喜交织中表现出诗人求贤过程中的复杂心情。

明明如月,何时可掇?忧从中来,不可断绝。

越陌度阡,枉用相存。契阔谈宴,心念旧恩。

比兴:比者,以彼物比此物也

兴者,先言他物以引起所咏之词也。

比兴

二忧

第三节

—— 求贤不得

月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?

山不厌高,海不厌深。周公吐哺,天下归心。

前四句运用了什么表现手法?“绕树三匝”句,鸟儿为什么找不到可以栖落的枝头?这话从曹操口中说出,有没有弦外之音?

前四句写景,诗人触景生情。以“乌鹊”无枝可依比喻在三国鼎立的局面下,有些人才犹豫不决,彷徨不知何去何从。

其实这是诗人发出的一个召唤:天下贤才到我这里来吧,我时刻在恭候着你们! 诗中充满对人才的渴盼,一片谦恭之气,但说其中又有一种霸气。

比喻:比喻贤才尚在徘徊,并以此起兴流露出诗人唯恐贤才不来的焦急心情。

用典

三忧

—— 功业未就

第四节

周公吐哺,天下归心。

最后两句化用周公的典故,有什么作用?

最后两句画龙点睛,希望人才都来归顺,确切地点明主题。“周公吐哺”的典故既表明诗人会像周公一样热切殿勤地接待贤才,又委婉地流露出其吞吐天下的雄心壮志,气势宏大,意义深远。

英雄的慷慨悲歌

一统天下

人生苦短

对酒当歌,人生几何!

譬如朝露,去日苦多。

忧

求贤不得

青青子衿...心念旧恩。

志

山不厌高,海不厌深。

周公吐哺,天下归心。

功业未成

回顾

借代

杜康:以发明酒的人名来代指酒

比兴

赋比兴是《诗经》的主要三种表现手法。

赋:平铺直叙,铺陈、排比。比:比喻。兴:先言他物以引起所咏之词。

用典

以古比今,以古证今,借古抒怀。

虚写

想象贤才从四面八方来投奔自己的景象。

艺术手法

请指出《短歌行》中运用的典故,并分析其作用。

典故 作用

青青子衿,悠悠我心。 借用《诗经·郑风·子衿》中的句子,表达自己对贤才的深切思念。

呦呦鹿鸣,食野之苹。 我有嘉宾,鼓瑟吹笙。 借用《诗经·小雅·鹿鸣》中的句子,表达自己优待贤才的态度。

山不厌高,海不厌深。 借用《管子·形势解》中的话,表示希望尽可能多地接纳人才。

周公吐哺,天下归心。 借用“周公吐哺”的典故,贴切地表达了诗人求贤若渴的心情。

除了用典,《短歌行》一诗还用到了比兴手法。请找出诗中运用比兴手法的诗句,并分析其表达效果。

答案

①“明明如月,何时可掇?”——明月喻指贤才并起兴,表达贤才难得而忧虑不绝的心情。

②“月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?”——比喻贤才尚在徘徊选择之意,以此起兴流露出诗人唯恐贤才不来归附的焦急心情。

③“山不厌高,海不厌深。”——以山高海深比喻广招人才的博大胸怀并以此起兴,意在表明诗人以开阔的胸怀接纳贤才,唯才是举。

何为“借代“

定义:借代是一种修辞手法,指不直接把所要说的事物名称说出来,而用跟它有关系的另一种事物的名称来称呼它。

①部分代整体,即用事物具有代表性的部分代本体事物。

例如:两岸青山相对出,孤帆一片日边来。(《望天门山》)

用船的一部分“帆”代替了船;

②特征代本体,即用借体(人或事物)的特征、标志去代替本体事物的名称。

例如:旌旗十万斩阎罗。(《梅岭三章》)

是标志代本体,借“旌旗”代替军队或武装力量。

③具体代抽象

例如:1.南国烽烟正十年。(《梅岭三章》)

例1中的“烽烟”,原是古代边境用以报警的烟火,这里代指战争,把战争这个抽象的概念具体化、形象化了。

④工具代本体

例如:1.等到惊蛰一犁土的季节,十家已有八户亮了囤底,揭不开锅。(《榆钱饭》)

例1中的“囤”是装粮食的工具,用“亮了囤底”代指缺了粮;“锅”是做饭的工具,用“揭不开锅”代指没饭吃。

⑤专名代泛称

用具有典型性的人或事物的专用名称代替本体事物的名称。

例如:1.你们杀死一个李公朴,会有千百万个李公朴站起来!(《最后一次讲演》)

例1中第二个“李公朴”,代指不怕流血牺牲,为争取民主和平而战斗的人们。

⑥以结果代原因

例如:令人捧腹

捧腹是捧着肚子,捧腹的原因是出现笑话或令人发笑的东西。以“捧腹”的结果代指“笑话”等令人发笑的原因。

⑦形象代本体

例如:上面坐着两个老爷,东边的一个是马褂,西边的一个是西装。

何为“借代“

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读