初中语文人教新课标(标准实验版)八年级上册第一单元 复习课件(新人教版八年级上)

文档属性

| 名称 | 初中语文人教新课标(标准实验版)八年级上册第一单元 复习课件(新人教版八年级上) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 218.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-01-04 14:23:37 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

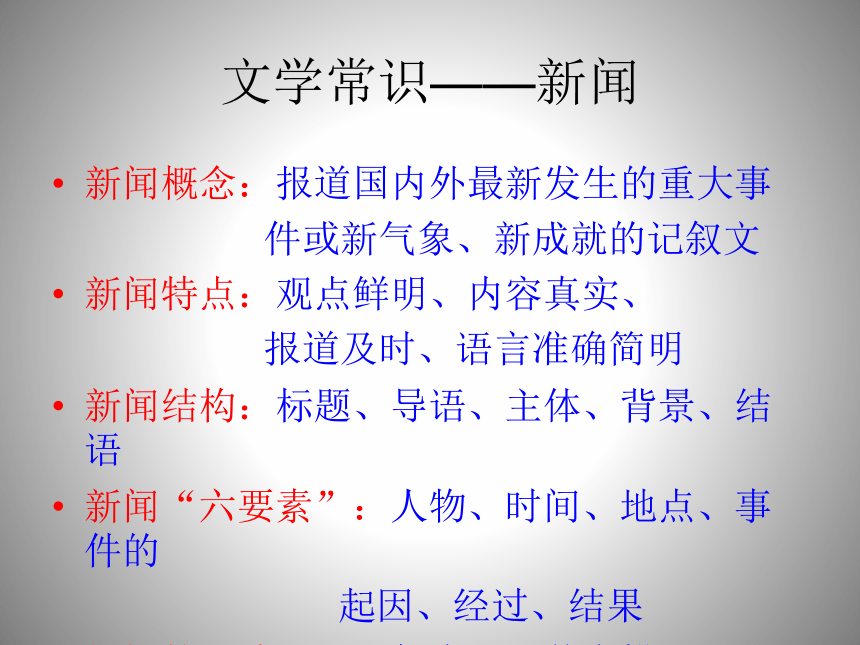

文学常识——新闻

新闻概念:报道国内外最新发生的重大事

件或新气象、新成就的记叙文

新闻特点:观点鲜明、内容真实、

报道及时、语言准确简明

新闻结构:标题、导语、主体、背景、结语

新闻“六要素”:人物、时间、地点、事件的

起因、经过、结果

新闻的写法:以记叙为主,兼有描写、议论

时间:

1949年4月20日

夜起至4月22日22时

地点:

西起九江(不含),东至江阴一千余华里长江战线

人物:

人民解放军百万大军

时间发生的原因:

国民党反动派拒绝签订和平协定,人民解放军为打倒蒋介石,解放全中国而发起渡江战役

经过与结果:

中路军

首先突破安庆、芜湖线,三十万人全部渡过,占领长

江南岸

西路军

三十万渡过三分之二,已占领广大南岸阵地

东路军

三十五万已渡过大部,经过整天激战,歼灭及击溃

一切抵抗之敌,占领南岸阵地,控制江阴要塞,切

断镇江无锡段铁路

人民解放军百万大军横渡长江

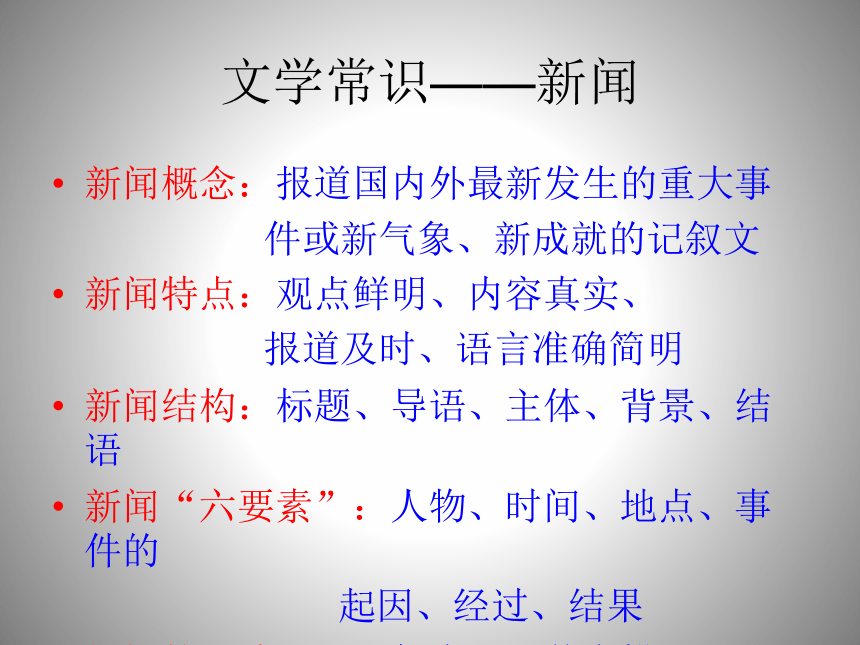

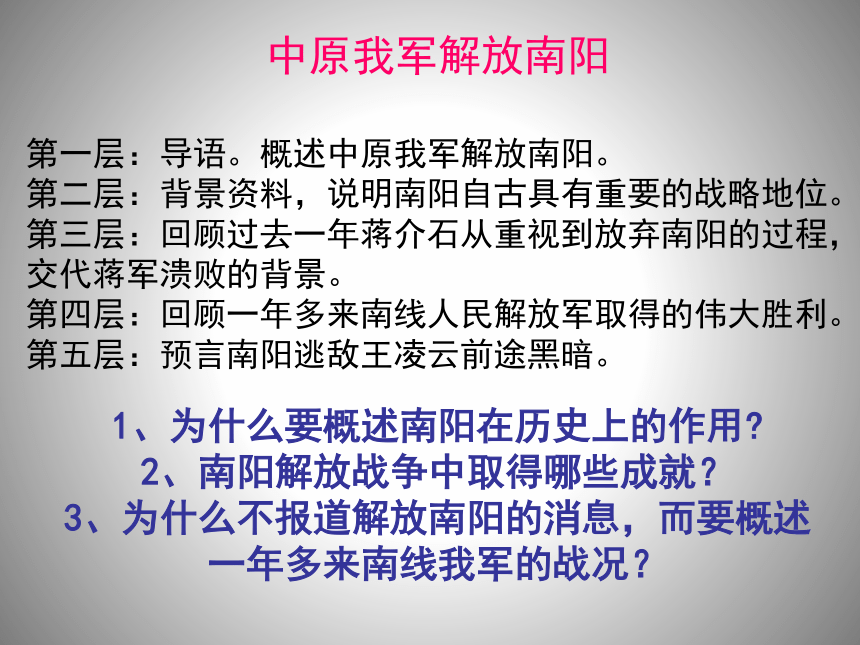

第一层:导语。概述中原我军解放南阳。

第二层:背景资料,说明南阳自古具有重要的战略地位。

第三层:回顾过去一年蒋介石从重视到放弃南阳的过程,交代蒋军溃败的背景。

第四层:回顾一年多来南线人民解放军取得的伟大胜利。

第五层:预言南阳逃敌王凌云前途黑暗。

1、为什么要概述南阳在历史上的作用?

2、南阳解放战争中取得哪些成就?

3、为什么不报道解放南阳的消息,而要概述一年多来南线我军的战况?

中原我军解放南阳

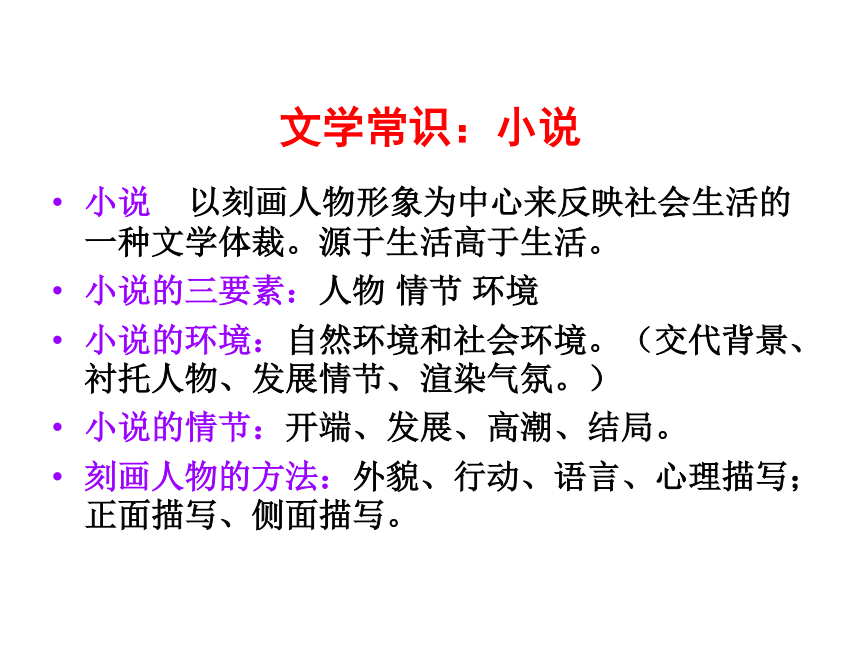

文学常识:小说

小说

以刻画人物形象为中心来反映社会生活的一种文学体裁。源于生活高于生活。

小说的三要素:人物

情节

环境

小说的环境:自然环境和社会环境。(交代背景、衬托人物、发展情节、渲染气氛。)

小说的情节:开端、发展、高潮、结局。

刻画人物的方法:外貌、行动、语言、心理描写;正面描写、侧面描写。

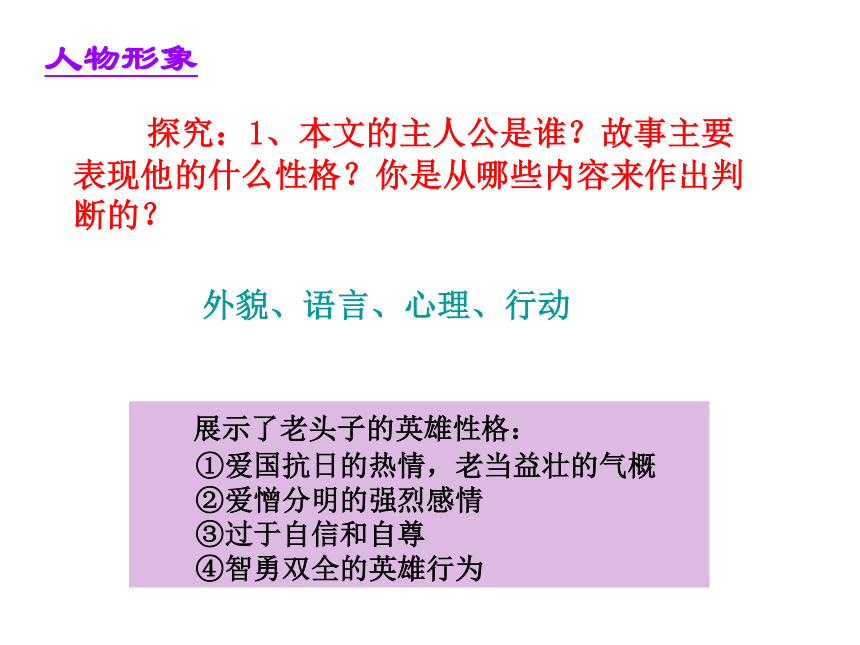

人物形象

展示了老头子的英雄性格:

①爱国抗日的热情,老当益壮的气概

②爱憎分明的强烈感情

③过于自信和自尊

④智勇双全的英雄行为

探究:1、本文的主人公是谁?故事主要表现他的什么性格?你是从哪些内容来作出判断的?

外貌、语言、心理、行动

探究:

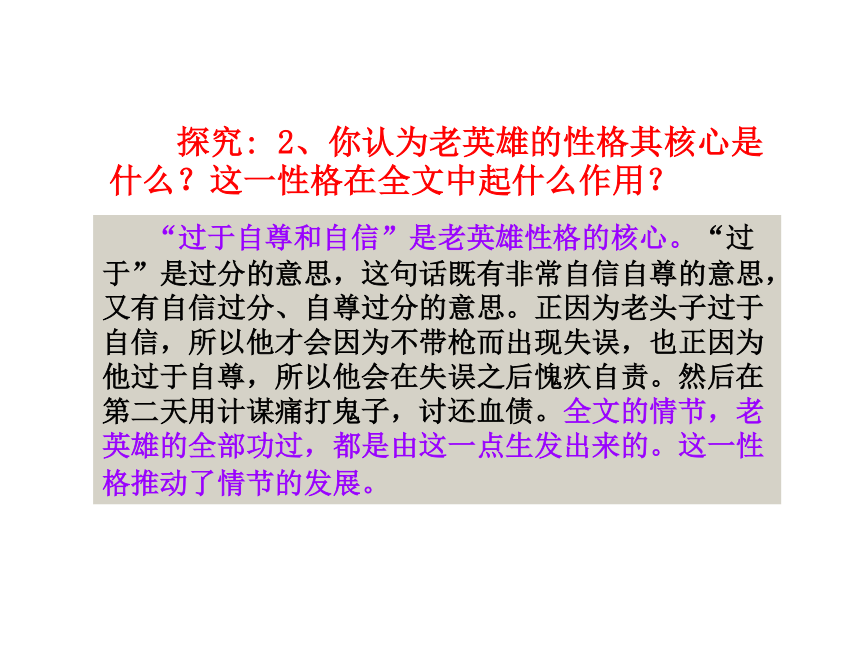

2、你认为老英雄的性格其核心是什么?这一性格在全文中起什么作用?

“过于自尊和自信”是老英雄性格的核心。“过于”是过分的意思,这句话既有非常自信自尊的意思,又有自信过分、自尊过分的意思。正因为老头子过于自信,所以他才会因为不带枪而出现失误,也正因为他过于自尊,所以他会在失误之后愧疚自责。然后在第二天用计谋痛打鬼子,讨还血债。全文的情节,老英雄的全部功过,都是由这一点生发出来的。这一性格推动了情节的发展。

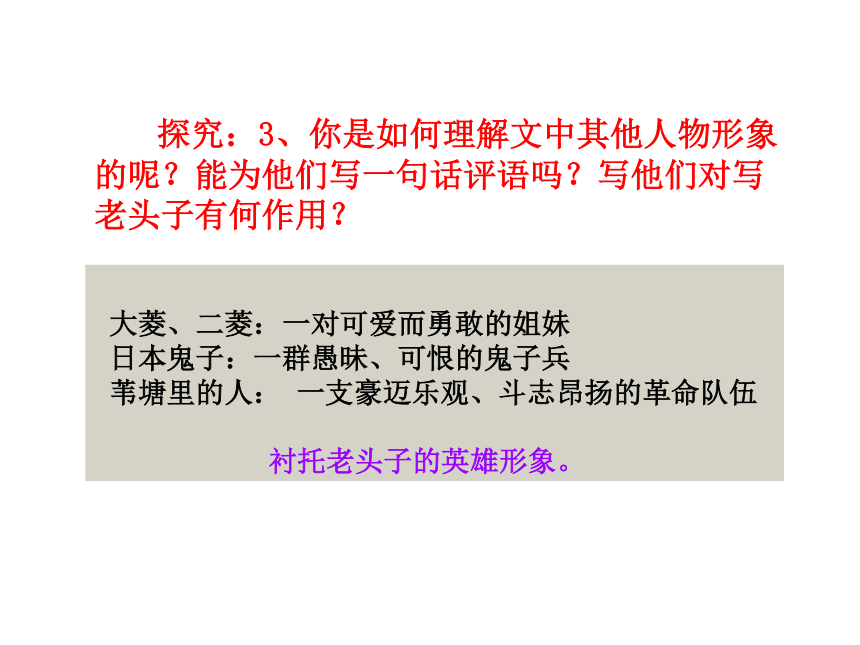

探究:3、你是如何理解文中其他人物形象的呢?能为他们写一句话评语吗?写他们对写老头子有何作用?

大菱、二菱:一对可爱而勇敢的姐妹

日本鬼子:一群愚昧、可恨的鬼子兵

苇塘里的人:

一支豪迈乐观、斗志昂扬的革命队伍

衬托老头子的英雄形象。

A夜晚,敌人从炮楼的小窗子里,呆望着这阴深黑暗的大苇塘,天空的星星也像浸在水里,而且要滴落下来的样子。到这样的深夜,苇塘里才有水鸟飞动和歌唱的声音,白天他们是紧紧藏到窝里躲避炮火去了。苇子还是那么狠狠的往上钻,目标好像就是天上。

B月明风清的夜晚,人们的眼在尖利些,就可以看见有一只小船从芦苇里撑出来,在淀里,像一片苇叶,奔着东南去了。

C弯弯下垂的月亮,浮在水一样的天上。

D月亮落了,半夜以后的苇塘有些飒飒的风响。

品味文中描写芦花荡环境的句子:

E第二天中午的时候非常闷热。一轮红日当空,水面上浮着一层烟气。

F水淀里没有一个人影,只有一团白绸子一样的水鸟,也躲不开鬼子往北飞去,落到大荷叶下面乘凉去了。

G

这里的水却是镜子一样平,蓝天一般清,拉长的水草在水底轻轻地浮动。

H在那里,鲜嫩的芦花,一片展开的紫色的丝绒,正在迎风飘洒。

作用:

1、展现白洋淀芦花荡的美,与战争的残酷环境形成对比;A

C

2、为故事情节的发展埋下伏笔;

B

E

G

3、点染环境气氛,烘托人物的心理,加强抒情效果。D

F

H

烧灼

瓦砾

地窖

腋

窝

鞠

躬

拂

晓

肃穆

迫

击炮

颤

巍巍

(

zhuó

)

(

lì

)

(

jiào

)

(

fú

)

(

yè

)

(

jū

)

(

mù

)

(

pǎi

)

(chàn)

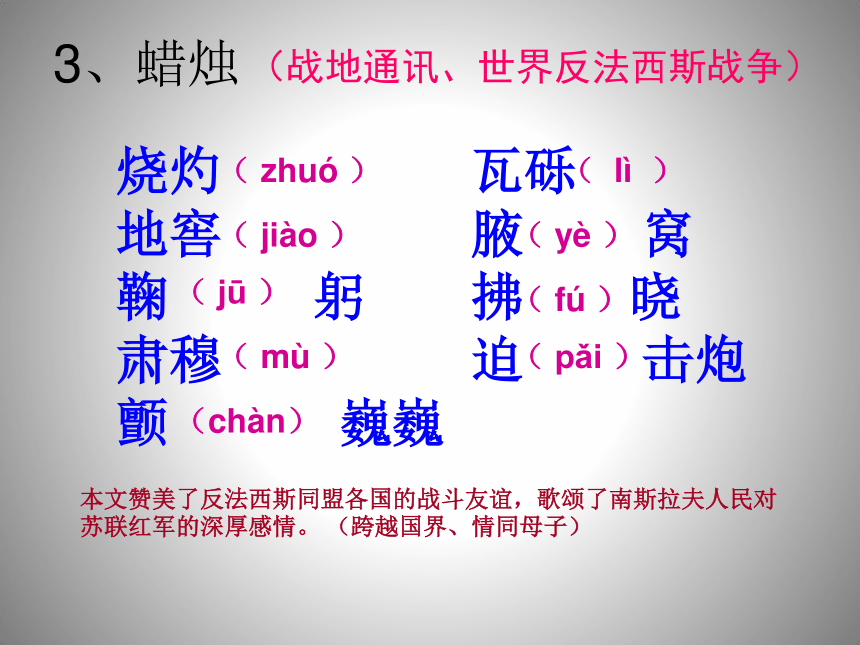

3、蜡烛

(战地通讯、世界反法西斯战争)

本文赞美了反法西斯同盟各国的战斗友谊,歌颂了南斯拉夫人民对苏联红军的深厚感情。

(跨越国界、情同母子)

通讯是记叙文体的又一实用文体,包括人物通讯、事件通讯等。它和新闻一样,要求及时准确地报道现实生活中有意义的人和事(时效性),但报道

的人和事比新闻更具体更系统,注重故事性和生动性。

通讯在真人真事的基础上,根据表现主题的需要,对材料进行精心的选择和合理的安排,努力写出人物的思想,突出事件的本质意义。

《蜡烛》是一篇战地通讯。

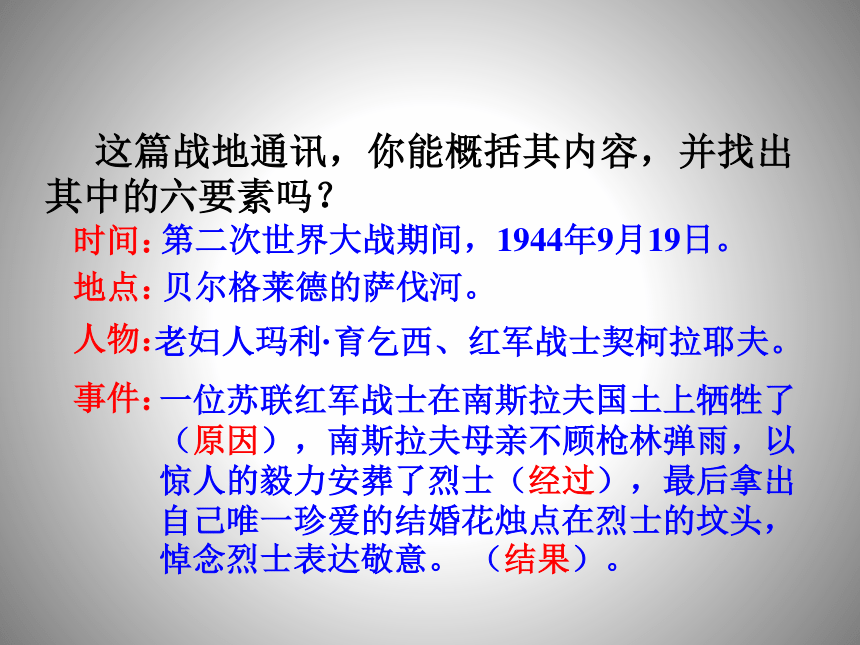

时间:

第二次世界大战期间,1944年9月19日。

贝尔格莱德的萨伐河。

老妇人玛利·育乞西、红军战士契柯拉耶夫。

一位苏联红军战士在南斯拉夫国土上牺牲了(原因),南斯拉夫母亲不顾枪林弹雨,以惊人的毅力安葬了烈士(经过),最后拿出自己唯一珍爱的结婚花烛点在烈士的坟头,悼念烈士表达敬意。

(结果)。

地点:

人物:

事件:

这篇战地通讯,你能概括其内容,并找出其中的六要素吗?

1、这是一位

————的老妇人

(1)渴望解放、和平、对苏联红军烈士满怀敬意,奉献爱意

(2)表现出深沉、强烈的母亲般的爱。

2、文章为什么要反复写炮火、蜡烛、围巾和老妇人的反复动作?

答:对炮火的多次描写,为人物活动设置了一个典型环境,写出了德军的残忍疯狂,突现了老妇人的不顾生死、临危不惧。

3、蜡烛的象征意义:

1、红军烈士的生命之光。

2、寄托着南斯拉夫人民对红军烈士的哀思。

3、两国人民战斗情谊的象征。

4、黑色的大围巾:

“黑色的大围巾”表沉痛哀悼的庄重情感,写出了老妇人对牺牲的苏联红军战士的跨越国界的深沉而强烈的母亲般的爱。

5、老妇人的“爬”与“跪”

3次“爬”写出了老妇人年劳力衰;3次“跪”写出了行动不便的老妇人对牺牲的苏联红军战士的深痛哀悼。

6、怎样理解文章的最后一段,“不熄灭的”究竟是什么?

文章的最后一段为议论,是画龙点睛之笔。突出了文章的中心,说明两国人民用血肉凝成的情谊,像火焰一样永不熄灭,永存心中。

(1)

首先作者着力描写了感人的因素。

一是环境危险

二是老妇人年老体弱

三是对待烈士如亲人

四是老妇人献出一生中的最爱

(二)其次,突出蜡烛,突出烛光。

结尾“这一点火焰是不会熄灭的。它将永远燃着,正像一个母亲的眼泪,正像一个儿子的英勇,那样永垂不朽。”像抒情诗,赞美烛光,让人久久不能忘怀。

7、这篇战地通讯非常感人。这种感人的效果的是如何产生的?

赃(zāng)物

箱箧(qiè)

制裁(cái

)

给(jǐ)予

恍(huǎng)若

琉(liú)璃(lí)

珐(fà)琅(láng)

眼花缭(liáo)乱

惊骇(hài)

晨曦(xī)

瞥(piē)见

劫(jié)掠

缀

(zhuì)满

绸(chóu)缎

4、就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

(书

信、八国联军侵华、“人道主义精神”)

赞美圆明园谴责侵略者

表达情感:同情中国,谴责英法

回顾书信的格式和注意事项

第一行写称呼,要顶格写

第二行空两格写正文

正文结束后写祝福语

最后在正文结束后的右下角,先署名后写日期

(特别注意署名和日期不能对调。)

1.请把信中赞美圆明园的语句画出来,

细细体味。

“世界奇迹”

“一个几乎是超人的民族的想象力所能产生的成就尽在于此。”

“这是幻想的某种规模巨大的典范。”

“请您想象有一座言语无法形容的建筑,某种恍若月宫的建筑,这就是圆明园。”

“这座大得犹如一座城市的建筑物是世世代代的结晶。”

“这是某种令人惊骇而不知名的杰作,在不可名状的晨曦中依稀可见,宛如在欧洲文明的地平线上瞥见的亚洲文明的剪影。”

2.请把信中讽刺侵略者的语句画出来,细细品味。

“有一天,两个强盗闯进了圆明园。一个强盗洗劫,另一个强盗放火。”

“文明欧洲人是文明人,中国人在文明眼中是野蛮人。这就是文明对野蛮所干的事情。”

1.从前对巴特农神庙怎么干,现在对圆明园也怎么干,

只是更彻底,更漂亮,以致荡然无存.

肮脏(或贪婪等)

2.丰功伟绩!收获巨大!两个胜利者,一个塞满了腰包,

这是看得见的,另一个装满了箱箧.

遗臭万年等

3.我们欧洲人是文明人,中国人在我们眼中是野蛮人,

这就是文明对野蛮所干的事情.

野蛮

4.以上就是我对远征中国的全部赞誉.

谴责

说出下列红色词语的同义词或实际意思?

反语:故意使用与本来意思相反的词语或句子来表达本意,这种修辞方法就叫反语,也称

“反话”。多用在揭露,批判,讽刺等方面。

举例:“看看吧,这就是你做的好事!”

文中运用了一系列的反语来形容强盗心理,如“漂亮”、“丰功伟绩”、“收获巨大”、“文明”、“野蛮”、“全部赞誉”等词语,具有极其辛辣和尖锐的嘲讽意味。

雨果是批判所有的英国人和法国人吗?为什么?

“治人者的罪行

不是治于人者的过错;

政

府有时会是强盗,而人民永远不会是强盗。”

意思是,强盗政府并不代表人民,英国和法国人民对中国人民是友好的。雨果是站在人民的立场来抗议政府所犯下的罪行。

如何评价雨果这位作家?

他是一位正直的作家,没有狭隘的民族主义情绪,他代表了人类的良知,是非分明,爱憎分明,具有人道主义精神。

肃穆

荒谬

憧憬

呵护

杀戮

悼念

屹立

蜿蜒

恍惚

sù

mù

miù

chōng

jǐng

hē

lù

dào

yì

wān

yán

hǎng

hū

5、亲爱的爸爸妈妈

(世界反法西斯战争、“永远不要再有战争和屠杀”)

1、在文章中找找看,哪些是“沉重”的记忆?哪些是

“美丽”的记忆?

2、伟大的无产阶级革命家列宁就说过:“忘记历史就意味着背叛。”我们记住这段历史就是记住历史带给我们的深刻教训。聂华苓在文中也同样发出了这样强烈的呼唤。请同学们从文中找出这样的文字。

塞尔维亚人对暴力的反抗和对自由的执著——世世代代“人”的声音,在诗和音乐的旋律中,响彻云霄,响遍山谷。

南斯拉夫的塞尔维亚人就那样念念不间断地表达他们的历史感:没有仇恨,没有愤怒;只有悲哀,只有记忆,只有警告——世间永远不能再有战争和屠杀了。

1.凄风。苦雨。天昏。地暗。

(连用四个句号,起到了什么样的表达效果?

这里仅仅是在描写天气吗?)

连用四个短句,使每个字都最大限度的发挥出表意功能。这里不仅写天气,也是在表明作者的心情,在渲染气氛,使人感受到无限悲哀的氛围。

2.“他们杀孩子、老师,也杀牧师、工人、木匠、小店老板、鞋匠……全是纯朴勤劳的普通市民。”

(“全是”一词强调了作者什么样的感情?)

“全是”一词包含了作者对被残杀者的深

切同情和对法西斯强盗的愤怒控诉。

3.历史、现实,在雨中融合了——融成一幅悲哀而美丽、真实而荒谬的画面。

(如何理解这看似矛盾的议论?)

看似矛盾,其实不矛盾。残酷的历史令人悲哀,南斯拉夫人民没有忘记历史,成千上万的人来到这里纪念死者,这又是美丽的。这一切都是真实的。47年前纳粹竟然认为种族有优劣,要消灭劣等种族,这又是何等的荒谬。

4.人,是健忘的。不记仇,很对。但是,不能忘记。

(联系上下文,说说这句话的涵义)

作者强调的是不能忘记历史,因为只有记住历史,吸取历史的教训,才能保证世界永远不再有战争和屠杀。

5.明赫白仍然双手撑着头流泪。我和安格尔走过去和他握手。许多人走过去和他握手。

(联系上下文,说说为什么明赫白得到众人的宽恕和尊重)

他反省本国的罪行,认识深刻,态度

诚恳。半个世纪前的罪行是纳粹强盗犯下

的,明赫白是没有责任的,他却代上一代

的人受过,所以人们宽恕他,尊重他。

结尾处,为什么要引用死者的遗言?

“悲剧是将有价值的东西毁灭给人看。”

——鲁迅

最后摘录的被残杀者留下的只言片纸,就是拾取人性中最为闪光的几个瞬间,控诉了泯灭人性的战争。

不好。课文通过再现被残杀者有血有肉的生命活动,反衬法西斯的残酷。“亲爱的爸爸妈妈”突出孩子们撕心裂肺的最后一声呼喊,让我们想见当年那场屠杀的情景,对残杀者的凶残感受得更为深切。

如把文章的标题改为“克拉库耶伐次之行”,好不好,为什么?

课文小结:

这确实是一个沉重而美丽的记忆。我们崇敬塞尔维亚人的英勇,认同他们的历史观,让我们用良知、用正义和着作家的心声一同呼吁:永远不要再有战争和屠杀了!

文学常识——新闻

新闻概念:报道国内外最新发生的重大事

件或新气象、新成就的记叙文

新闻特点:观点鲜明、内容真实、

报道及时、语言准确简明

新闻结构:标题、导语、主体、背景、结语

新闻“六要素”:人物、时间、地点、事件的

起因、经过、结果

新闻的写法:以记叙为主,兼有描写、议论

时间:

1949年4月20日

夜起至4月22日22时

地点:

西起九江(不含),东至江阴一千余华里长江战线

人物:

人民解放军百万大军

时间发生的原因:

国民党反动派拒绝签订和平协定,人民解放军为打倒蒋介石,解放全中国而发起渡江战役

经过与结果:

中路军

首先突破安庆、芜湖线,三十万人全部渡过,占领长

江南岸

西路军

三十万渡过三分之二,已占领广大南岸阵地

东路军

三十五万已渡过大部,经过整天激战,歼灭及击溃

一切抵抗之敌,占领南岸阵地,控制江阴要塞,切

断镇江无锡段铁路

人民解放军百万大军横渡长江

第一层:导语。概述中原我军解放南阳。

第二层:背景资料,说明南阳自古具有重要的战略地位。

第三层:回顾过去一年蒋介石从重视到放弃南阳的过程,交代蒋军溃败的背景。

第四层:回顾一年多来南线人民解放军取得的伟大胜利。

第五层:预言南阳逃敌王凌云前途黑暗。

1、为什么要概述南阳在历史上的作用?

2、南阳解放战争中取得哪些成就?

3、为什么不报道解放南阳的消息,而要概述一年多来南线我军的战况?

中原我军解放南阳

文学常识:小说

小说

以刻画人物形象为中心来反映社会生活的一种文学体裁。源于生活高于生活。

小说的三要素:人物

情节

环境

小说的环境:自然环境和社会环境。(交代背景、衬托人物、发展情节、渲染气氛。)

小说的情节:开端、发展、高潮、结局。

刻画人物的方法:外貌、行动、语言、心理描写;正面描写、侧面描写。

人物形象

展示了老头子的英雄性格:

①爱国抗日的热情,老当益壮的气概

②爱憎分明的强烈感情

③过于自信和自尊

④智勇双全的英雄行为

探究:1、本文的主人公是谁?故事主要表现他的什么性格?你是从哪些内容来作出判断的?

外貌、语言、心理、行动

探究:

2、你认为老英雄的性格其核心是什么?这一性格在全文中起什么作用?

“过于自尊和自信”是老英雄性格的核心。“过于”是过分的意思,这句话既有非常自信自尊的意思,又有自信过分、自尊过分的意思。正因为老头子过于自信,所以他才会因为不带枪而出现失误,也正因为他过于自尊,所以他会在失误之后愧疚自责。然后在第二天用计谋痛打鬼子,讨还血债。全文的情节,老英雄的全部功过,都是由这一点生发出来的。这一性格推动了情节的发展。

探究:3、你是如何理解文中其他人物形象的呢?能为他们写一句话评语吗?写他们对写老头子有何作用?

大菱、二菱:一对可爱而勇敢的姐妹

日本鬼子:一群愚昧、可恨的鬼子兵

苇塘里的人:

一支豪迈乐观、斗志昂扬的革命队伍

衬托老头子的英雄形象。

A夜晚,敌人从炮楼的小窗子里,呆望着这阴深黑暗的大苇塘,天空的星星也像浸在水里,而且要滴落下来的样子。到这样的深夜,苇塘里才有水鸟飞动和歌唱的声音,白天他们是紧紧藏到窝里躲避炮火去了。苇子还是那么狠狠的往上钻,目标好像就是天上。

B月明风清的夜晚,人们的眼在尖利些,就可以看见有一只小船从芦苇里撑出来,在淀里,像一片苇叶,奔着东南去了。

C弯弯下垂的月亮,浮在水一样的天上。

D月亮落了,半夜以后的苇塘有些飒飒的风响。

品味文中描写芦花荡环境的句子:

E第二天中午的时候非常闷热。一轮红日当空,水面上浮着一层烟气。

F水淀里没有一个人影,只有一团白绸子一样的水鸟,也躲不开鬼子往北飞去,落到大荷叶下面乘凉去了。

G

这里的水却是镜子一样平,蓝天一般清,拉长的水草在水底轻轻地浮动。

H在那里,鲜嫩的芦花,一片展开的紫色的丝绒,正在迎风飘洒。

作用:

1、展现白洋淀芦花荡的美,与战争的残酷环境形成对比;A

C

2、为故事情节的发展埋下伏笔;

B

E

G

3、点染环境气氛,烘托人物的心理,加强抒情效果。D

F

H

烧灼

瓦砾

地窖

腋

窝

鞠

躬

拂

晓

肃穆

迫

击炮

颤

巍巍

(

zhuó

)

(

lì

)

(

jiào

)

(

fú

)

(

yè

)

(

jū

)

(

mù

)

(

pǎi

)

(chàn)

3、蜡烛

(战地通讯、世界反法西斯战争)

本文赞美了反法西斯同盟各国的战斗友谊,歌颂了南斯拉夫人民对苏联红军的深厚感情。

(跨越国界、情同母子)

通讯是记叙文体的又一实用文体,包括人物通讯、事件通讯等。它和新闻一样,要求及时准确地报道现实生活中有意义的人和事(时效性),但报道

的人和事比新闻更具体更系统,注重故事性和生动性。

通讯在真人真事的基础上,根据表现主题的需要,对材料进行精心的选择和合理的安排,努力写出人物的思想,突出事件的本质意义。

《蜡烛》是一篇战地通讯。

时间:

第二次世界大战期间,1944年9月19日。

贝尔格莱德的萨伐河。

老妇人玛利·育乞西、红军战士契柯拉耶夫。

一位苏联红军战士在南斯拉夫国土上牺牲了(原因),南斯拉夫母亲不顾枪林弹雨,以惊人的毅力安葬了烈士(经过),最后拿出自己唯一珍爱的结婚花烛点在烈士的坟头,悼念烈士表达敬意。

(结果)。

地点:

人物:

事件:

这篇战地通讯,你能概括其内容,并找出其中的六要素吗?

1、这是一位

————的老妇人

(1)渴望解放、和平、对苏联红军烈士满怀敬意,奉献爱意

(2)表现出深沉、强烈的母亲般的爱。

2、文章为什么要反复写炮火、蜡烛、围巾和老妇人的反复动作?

答:对炮火的多次描写,为人物活动设置了一个典型环境,写出了德军的残忍疯狂,突现了老妇人的不顾生死、临危不惧。

3、蜡烛的象征意义:

1、红军烈士的生命之光。

2、寄托着南斯拉夫人民对红军烈士的哀思。

3、两国人民战斗情谊的象征。

4、黑色的大围巾:

“黑色的大围巾”表沉痛哀悼的庄重情感,写出了老妇人对牺牲的苏联红军战士的跨越国界的深沉而强烈的母亲般的爱。

5、老妇人的“爬”与“跪”

3次“爬”写出了老妇人年劳力衰;3次“跪”写出了行动不便的老妇人对牺牲的苏联红军战士的深痛哀悼。

6、怎样理解文章的最后一段,“不熄灭的”究竟是什么?

文章的最后一段为议论,是画龙点睛之笔。突出了文章的中心,说明两国人民用血肉凝成的情谊,像火焰一样永不熄灭,永存心中。

(1)

首先作者着力描写了感人的因素。

一是环境危险

二是老妇人年老体弱

三是对待烈士如亲人

四是老妇人献出一生中的最爱

(二)其次,突出蜡烛,突出烛光。

结尾“这一点火焰是不会熄灭的。它将永远燃着,正像一个母亲的眼泪,正像一个儿子的英勇,那样永垂不朽。”像抒情诗,赞美烛光,让人久久不能忘怀。

7、这篇战地通讯非常感人。这种感人的效果的是如何产生的?

赃(zāng)物

箱箧(qiè)

制裁(cái

)

给(jǐ)予

恍(huǎng)若

琉(liú)璃(lí)

珐(fà)琅(láng)

眼花缭(liáo)乱

惊骇(hài)

晨曦(xī)

瞥(piē)见

劫(jié)掠

缀

(zhuì)满

绸(chóu)缎

4、就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

(书

信、八国联军侵华、“人道主义精神”)

赞美圆明园谴责侵略者

表达情感:同情中国,谴责英法

回顾书信的格式和注意事项

第一行写称呼,要顶格写

第二行空两格写正文

正文结束后写祝福语

最后在正文结束后的右下角,先署名后写日期

(特别注意署名和日期不能对调。)

1.请把信中赞美圆明园的语句画出来,

细细体味。

“世界奇迹”

“一个几乎是超人的民族的想象力所能产生的成就尽在于此。”

“这是幻想的某种规模巨大的典范。”

“请您想象有一座言语无法形容的建筑,某种恍若月宫的建筑,这就是圆明园。”

“这座大得犹如一座城市的建筑物是世世代代的结晶。”

“这是某种令人惊骇而不知名的杰作,在不可名状的晨曦中依稀可见,宛如在欧洲文明的地平线上瞥见的亚洲文明的剪影。”

2.请把信中讽刺侵略者的语句画出来,细细品味。

“有一天,两个强盗闯进了圆明园。一个强盗洗劫,另一个强盗放火。”

“文明欧洲人是文明人,中国人在文明眼中是野蛮人。这就是文明对野蛮所干的事情。”

1.从前对巴特农神庙怎么干,现在对圆明园也怎么干,

只是更彻底,更漂亮,以致荡然无存.

肮脏(或贪婪等)

2.丰功伟绩!收获巨大!两个胜利者,一个塞满了腰包,

这是看得见的,另一个装满了箱箧.

遗臭万年等

3.我们欧洲人是文明人,中国人在我们眼中是野蛮人,

这就是文明对野蛮所干的事情.

野蛮

4.以上就是我对远征中国的全部赞誉.

谴责

说出下列红色词语的同义词或实际意思?

反语:故意使用与本来意思相反的词语或句子来表达本意,这种修辞方法就叫反语,也称

“反话”。多用在揭露,批判,讽刺等方面。

举例:“看看吧,这就是你做的好事!”

文中运用了一系列的反语来形容强盗心理,如“漂亮”、“丰功伟绩”、“收获巨大”、“文明”、“野蛮”、“全部赞誉”等词语,具有极其辛辣和尖锐的嘲讽意味。

雨果是批判所有的英国人和法国人吗?为什么?

“治人者的罪行

不是治于人者的过错;

政

府有时会是强盗,而人民永远不会是强盗。”

意思是,强盗政府并不代表人民,英国和法国人民对中国人民是友好的。雨果是站在人民的立场来抗议政府所犯下的罪行。

如何评价雨果这位作家?

他是一位正直的作家,没有狭隘的民族主义情绪,他代表了人类的良知,是非分明,爱憎分明,具有人道主义精神。

肃穆

荒谬

憧憬

呵护

杀戮

悼念

屹立

蜿蜒

恍惚

sù

mù

miù

chōng

jǐng

hē

lù

dào

yì

wān

yán

hǎng

hū

5、亲爱的爸爸妈妈

(世界反法西斯战争、“永远不要再有战争和屠杀”)

1、在文章中找找看,哪些是“沉重”的记忆?哪些是

“美丽”的记忆?

2、伟大的无产阶级革命家列宁就说过:“忘记历史就意味着背叛。”我们记住这段历史就是记住历史带给我们的深刻教训。聂华苓在文中也同样发出了这样强烈的呼唤。请同学们从文中找出这样的文字。

塞尔维亚人对暴力的反抗和对自由的执著——世世代代“人”的声音,在诗和音乐的旋律中,响彻云霄,响遍山谷。

南斯拉夫的塞尔维亚人就那样念念不间断地表达他们的历史感:没有仇恨,没有愤怒;只有悲哀,只有记忆,只有警告——世间永远不能再有战争和屠杀了。

1.凄风。苦雨。天昏。地暗。

(连用四个句号,起到了什么样的表达效果?

这里仅仅是在描写天气吗?)

连用四个短句,使每个字都最大限度的发挥出表意功能。这里不仅写天气,也是在表明作者的心情,在渲染气氛,使人感受到无限悲哀的氛围。

2.“他们杀孩子、老师,也杀牧师、工人、木匠、小店老板、鞋匠……全是纯朴勤劳的普通市民。”

(“全是”一词强调了作者什么样的感情?)

“全是”一词包含了作者对被残杀者的深

切同情和对法西斯强盗的愤怒控诉。

3.历史、现实,在雨中融合了——融成一幅悲哀而美丽、真实而荒谬的画面。

(如何理解这看似矛盾的议论?)

看似矛盾,其实不矛盾。残酷的历史令人悲哀,南斯拉夫人民没有忘记历史,成千上万的人来到这里纪念死者,这又是美丽的。这一切都是真实的。47年前纳粹竟然认为种族有优劣,要消灭劣等种族,这又是何等的荒谬。

4.人,是健忘的。不记仇,很对。但是,不能忘记。

(联系上下文,说说这句话的涵义)

作者强调的是不能忘记历史,因为只有记住历史,吸取历史的教训,才能保证世界永远不再有战争和屠杀。

5.明赫白仍然双手撑着头流泪。我和安格尔走过去和他握手。许多人走过去和他握手。

(联系上下文,说说为什么明赫白得到众人的宽恕和尊重)

他反省本国的罪行,认识深刻,态度

诚恳。半个世纪前的罪行是纳粹强盗犯下

的,明赫白是没有责任的,他却代上一代

的人受过,所以人们宽恕他,尊重他。

结尾处,为什么要引用死者的遗言?

“悲剧是将有价值的东西毁灭给人看。”

——鲁迅

最后摘录的被残杀者留下的只言片纸,就是拾取人性中最为闪光的几个瞬间,控诉了泯灭人性的战争。

不好。课文通过再现被残杀者有血有肉的生命活动,反衬法西斯的残酷。“亲爱的爸爸妈妈”突出孩子们撕心裂肺的最后一声呼喊,让我们想见当年那场屠杀的情景,对残杀者的凶残感受得更为深切。

如把文章的标题改为“克拉库耶伐次之行”,好不好,为什么?

课文小结:

这确实是一个沉重而美丽的记忆。我们崇敬塞尔维亚人的英勇,认同他们的历史观,让我们用良知、用正义和着作家的心声一同呼吁:永远不要再有战争和屠杀了!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》