2023-2024学年人教版历史选择性必修第一册随堂练习(解析版)第2单元 第7课近代以来中国的官员选拔与管理

文档属性

| 名称 | 2023-2024学年人教版历史选择性必修第一册随堂练习(解析版)第2单元 第7课近代以来中国的官员选拔与管理 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 68.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-20 12:56:45 | ||

图片预览

文档简介

第二单元 第7课近代以来中国的官员选拔与管理

一、素养达标

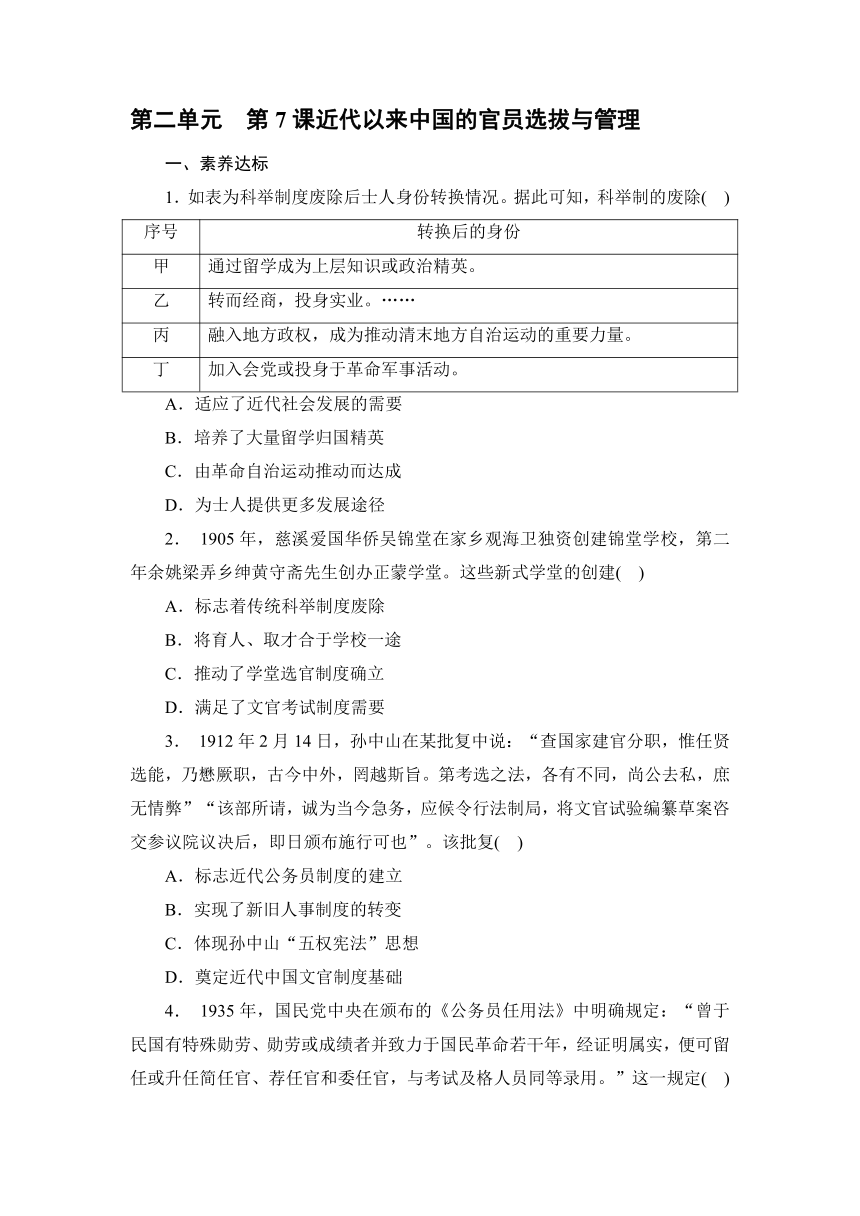

1.如表为科举制度废除后士人身份转换情况。据此可知,科举制的废除( )

序号 转换后的身份

甲 通过留学成为上层知识或政治精英。

乙 转而经商,投身实业。……

丙 融入地方政权,成为推动清末地方自治运动的重要力量。

丁 加入会党或投身于革命军事活动。

A.适应了近代社会发展的需要

B.培养了大量留学归国精英

C.由革命自治运动推动而达成

D.为士人提供更多发展途径

2. 1905年,慈溪爱国华侨吴锦堂在家乡观海卫独资创建锦堂学校,第二年余姚梁弄乡绅黄守斋先生创办正蒙学堂。这些新式学堂的创建( )

A.标志着传统科举制度废除

B.将育人、取才合于学校一途

C.推动了学堂选官制度确立

D.满足了文官考试制度需要

3. 1912年2月14日,孙中山在某批复中说:“查国家建官分职,惟任贤选能,乃懋厥职,古今中外,罔越斯旨。第考选之法,各有不同,尚公去私,庶无情弊”“该部所请,诚为当今急务,应候令行法制局,将文官试验编纂草案咨交参议院议决后,即日颁布施行可也”。该批复( )

A.标志近代公务员制度的建立

B.实现了新旧人事制度的转变

C.体现孙中山“五权宪法”思想

D.奠定近代中国文官制度基础

4. 1935年,国民党中央在颁布的《公务员任用法》中明确规定:“曾于民国有特殊勋劳、勋劳或成绩者并致力于国民革命若干年,经证明属实,便可留任或升任简任官、荐任官和委任官,与考试及格人员同等录用。”这一规定( )

A.继承了孙中山的文官考试思想

B.试图实现政治与行政的分离

C.推动了中国政治民主化的进程

D.意在强化国民党的独裁统治

5.有学者指出,作为社会近代化的产物,北洋政府时期推行的文官考试法令把经义作为应试人员的必考科目,并且限定只有男子才能参加考试。该学者意在说明北洋政府时期推行的文官考试( )

A.剥夺了妇女的参政权力

B.存在内容与目的的背离现象

C.重视借鉴中国传统文化

D.极力阻碍了中国近代化转型

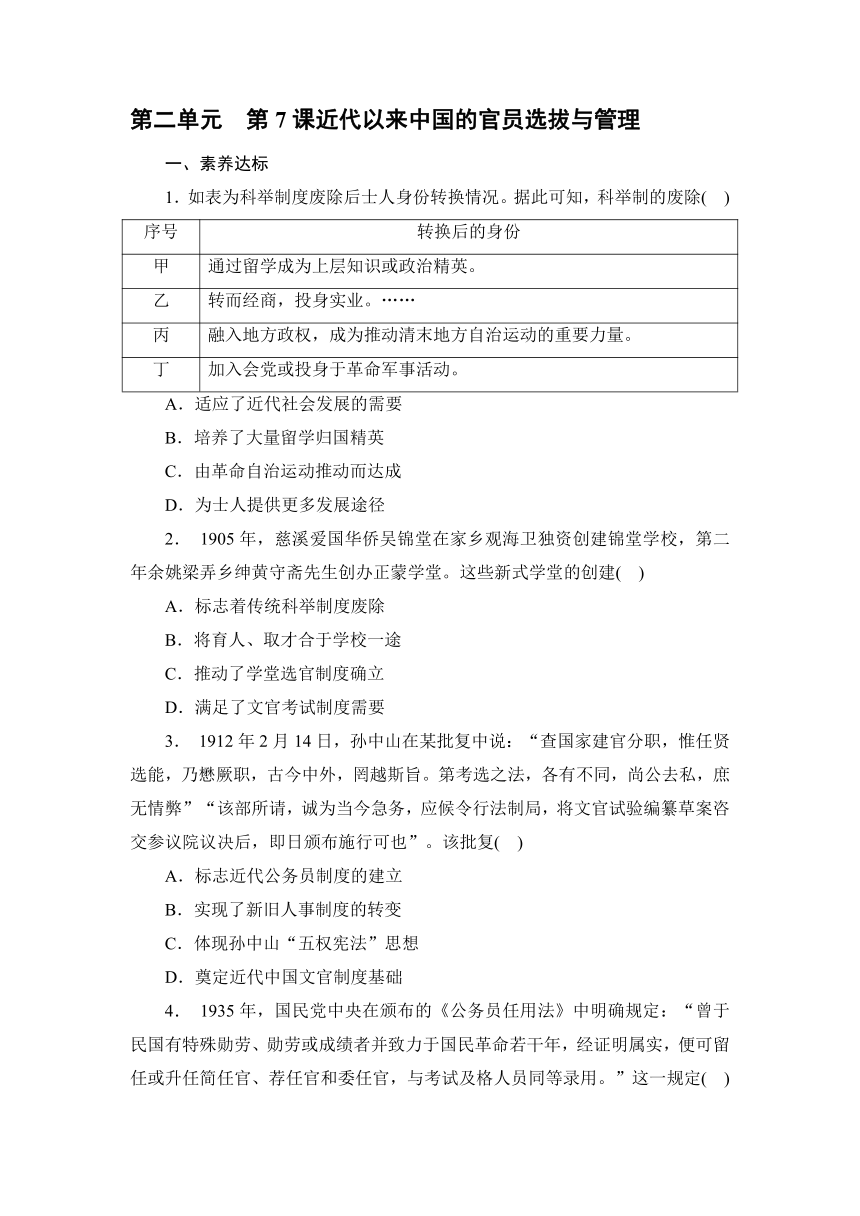

6.下表为民国初期有关文官制度的部分法律法规状况。这些规定反映了( )

法律法规 状况

《文官高等考试令》所附《文官考试第二试、第三试科目表》(1915年) 规定文官高等考试共分为政治、经济、法律、文学、物理、数学、测量、化学地质、采矿、冶金、兽医等23个专门学科。

《文官高等考试法》(1919年) 规定考试专科由23个增至33个,主要增加了机织、染色、窑业、酿造、图业、商业等专科。

A.考试权的独立

B.对实用性人才的重视

C.共和制的巩固

D.政治与行政的分离

7.我国于1994年建立和实施了公务员考试录用制度,1995年实行了公务员辞职退职制度,1996年实施了交流轮岗和回避制度,1997年对建立正常的竞争上岗制度进行研究试点。这表明我国20世纪90年代( )

A.党管干部原则初步形成

B.干部选拔实现民主化

C.公务员的素质不断提高

D.公务员制度逐步完善

8. 1981年,中央办公厅印发的《云南民族工作汇报会纪要》提出,要“大力培养一支坚持四项基本原则,忠实执行党的方针政策,密切联系民族群众,有现代科学文化知识和各种业务工作能力的民族干部队伍”。这表明党中央( )

A.把民族地区发展作为中心工作之一

B.对少数民族干部任用注重德才兼备

C.重视优化少数民族干部队伍的结构

D.强调民族团结对国家发展的重要性

9.阅读材料,回答问题。

材料一 夫科举非恶制也,所恶夫畴昔之科举者,徒以其所试之科,不足致用耳。昔美国用选举官吏之制,不胜其弊,及一八九三年,始改用此种实验,美人颂为“政治上一新纪元”。而德国、日本行之大效,抑更章章也。世界万国中行此法,最早者莫如我,此法实我先民千年前一大发明也。自此法行,而我国贵族寒门之阶级永消灭;自此法行,我国民不待劝而竞于学。此法之造于我国也,大矣!人方拾吾之唾余,以自夸耀,我乃惩末流之弊,因噎以废食,其不智抑甚矣,吾故悍然曰:复科举,便!

——梁启超《官制与官规》(1910年)

材料二 吾直以当日之设学堂、废科举,为多事矣。向使当日者,不废科举之制度,但稍稍改易其课试之程式,简(选)稍通时事之儒臣,典试各省,依今日之教科门类,列为试题,以定取弃。

——据《杜亚泉文选》(1911年)

概括说明梁启超、杜亚泉对废除科举制的态度及其原因,并谈谈你对中国近代选官制度变革出路的看法。

二、能力提升

10.张之洞在清政府允许创办新式学堂后,于1907年上《创立存古学堂折》,其中指出:“若中国之经史废,则中国之道德废,中国之文理词章废。正学既衰,人伦亦废,为国家计,则必有乱臣贼子之祸;为世道计,则不啻有洪水猛兽之忧。”据此可知,张之洞( )

A.肯定了科举制的价值

B.阻挠西方文化传播

C.警示教育改革的影响

D.反对学堂选官制度

11.从1931年举办的第一届公务员高等考试开始,国民党中央就要求考试院在各类考试中,根据各门考试性质的不同,在考试的不同阶段加试“党义”。这一措施旨在( )

A.维护国民党的独裁统治

B.促进公务员制度的近代化

C.保证公务员队伍的稳定

D.提高公务员行政管理效能

12. “将来中华民国宪法,必要设独立机关,专掌考选权。大小官吏必须考试,定了他的资格,无论那官吏是由选举的抑或由委任的,必须合格之人,方得有效。”孙中山强调“考试权独立”“非经考试合格不能做官”旨在( )

A.扬中国科举之利矫西方选举之弊

B.从根本上推动实现党管干部

C.使旧人事制度向现代文官制度转变

D.奠定近代中国文官制度的基础

13. 2005年,全国人大常委会通过《中华人民共和国公务员法》,其第二十一条规定:“录用担任主任科员以下及其他相当职务层次的非领导职务公务员,采取公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法。”公务员考试录用制度在我国的全面推行和实施( )

A.从源头上确保了公务员队伍的高素质

B.有效避免了贪污腐败现象的滋生

C.对公务员队伍结构的变化影响不大

D.极大地提高了女性的社会地位

14.阅读材料,回答问题。

【文官制度与公务员制度】

材料一 19世纪中叶,英国政府既要负责治安、国防等传统事务,又要担负经济管理等新的社会事务管理,政府工作变得复杂化和专业化。1854年,由于政府机构混乱,官员昏庸无能,导致英军在克里米亚战争中伤亡惨重,人们对政府强烈不满,建立廉洁、高效政府的呼声日益高涨。1855年,英国首相面对强大的压力,颁布法令,建立不受党派干涉的文官委员会,对被推荐的候选人进行考试。1870年,再次颁布法令,规定多数重要文官职位必须通过公开竞争考试择优录用,文官委员会有权独立决定文官的基本录用条件,最终确立了文官制度。

——摘编自徐愿《英国近代文官制度的

建立及其影响》

材料二 1928年12月,南京国民政府在形式上统一中国。随着考试院的成立和《公务员考试法》《公务员任用法》《公务员考绩法》《公务员惩戒法》等一系列法规的颁布,公务员制度逐渐形成和完备。国民政府时期的公务员制度包括考选制度和铨叙(旧时一种叙官制度,按资历或劳绩核定官职的授予或升迁)制度两大部分,由考试院具体负责管理公务员的考试、任用和铨叙(审查考核)。1933年颁布《公务员退休法》,1947年《公务员退休法》提高了公务员退休薪资待遇。1935年《公务员任用法》规定:“曾于中华民国有特殊功勋,或致力国民革命十年以上而有功劳者,经证明属实即可免试任为公务员。”重要职位的公务员“应由该党长官,促研究党义,随时介绍入党”,“与党无深切关系,特非所宜,突出党性”。

——摘编自《中华民国史档案资料汇编(第二辑)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代英国文官制度形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,请对国民政府统治初期的公务员制度作出评价。

第二单元 第7课近代以来中国的官员选拔与管理

一、素养达标

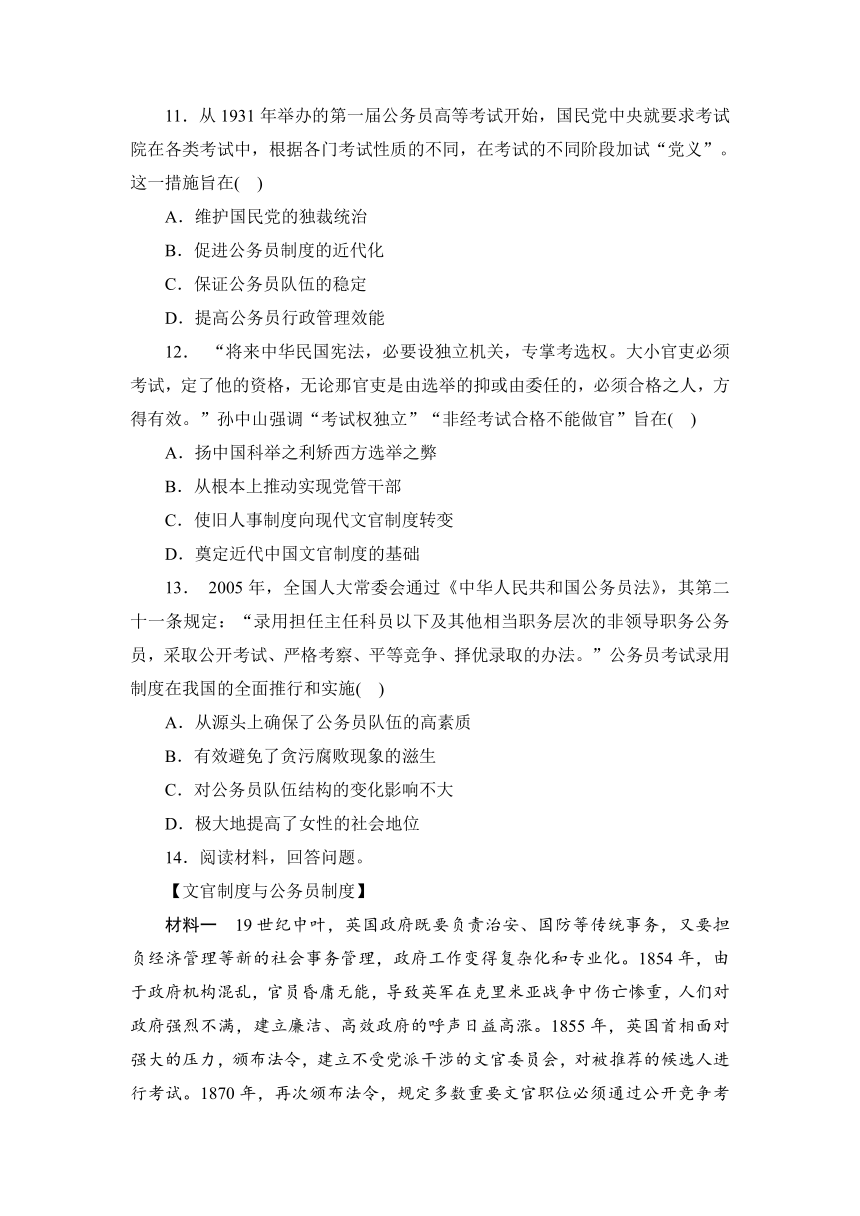

1.如表为科举制度废除后士人身份转换情况。据此可知,科举制的废除( A )

序号 转换后的身份

甲 通过留学成为上层知识或政治精英。

乙 转而经商,投身实业。……

丙 融入地方政权,成为推动清末地方自治运动的重要力量。

丁 加入会党或投身于革命军事活动。

A.适应了近代社会发展的需要

B.培养了大量留学归国精英

C.由革命自治运动推动而达成

D.为士人提供更多发展途径

解析: 根据材料表格可知,科举制废除后,士人转而投身实业、推动政治改革、加入会党和投身革命,这有利于中国近代化的发展,适应了近代社会发展的需要,A项正确;B、C、D三项分别强调了材料的一个方面,比较片面,排除。故选A项。

2. 1905年,慈溪爱国华侨吴锦堂在家乡观海卫独资创建锦堂学校,第二年余姚梁弄乡绅黄守斋先生创办正蒙学堂。这些新式学堂的创建( B )

A.标志着传统科举制度废除

B.将育人、取才合于学校一途

C.推动了学堂选官制度确立

D.满足了文官考试制度需要

解析: 根据“1905年,慈溪爱国华侨吴锦堂在家乡观海卫独资创建锦堂学校,第二年余姚梁弄乡绅黄守斋先生创办正蒙学堂”可得出,新式学堂的建立将育人、取才合于学校一途,B项正确;材料中没有涉及废除科举,排除A项;材料与学堂选官制度无关,排除C项;此时文官考试制度并未建立,排除D项。故选B项。

3. 1912年2月14日,孙中山在某批复中说:“查国家建官分职,惟任贤选能,乃懋厥职,古今中外,罔越斯旨。第考选之法,各有不同,尚公去私,庶无情弊”“该部所请,诚为当今急务,应候令行法制局,将文官试验编纂草案咨交参议院议决后,即日颁布施行可也”。该批复( D )

A.标志近代公务员制度的建立

B.实现了新旧人事制度的转变

C.体现孙中山“五权宪法”思想

D.奠定近代中国文官制度基础

解析: 根据材料“查国家建官分职,惟任贤选能,乃懋厥职,古今中外,罔越斯旨。第考选之法,各有不同,尚公去私,庶无情弊”等信息可知,孙中山在该批复中强调“建官分职,惟任贤选能、第考选之法”,体现了其主张在官员选拔方面应以考试选贤任能,孙中山的文官考试思想,奠定近代中国文官制度基础,D项正确;1913年《文官考试法草案》的颁布标志着近代公务员制度的建立,排除A项;材料强调的是批复内容,未涉及执行,因此无法得出“实现了新旧人事制度的转变”的结论,排除B项;孙中山的文官考试思想,属于“五权宪法”的一部分,其还包括立法、司法、行政、监察等方面,C项片面,排除。故选D项。

4. 1935年,国民党中央在颁布的《公务员任用法》中明确规定:“曾于民国有特殊勋劳、勋劳或成绩者并致力于国民革命若干年,经证明属实,便可留任或升任简任官、荐任官和委任官,与考试及格人员同等录用。”这一规定( D )

A.继承了孙中山的文官考试思想

B.试图实现政治与行政的分离

C.推动了中国政治民主化的进程

D.意在强化国民党的独裁统治

解析: 根据材料可知,1935年国民政府任用公务员,与功勋、国民党派有密切关系,这有利于国民党对政府的控制,其目的是强化国民党独裁统治,D项正确;这种公务员选任方式未继承孙中山文官考试思想,排除A项;材料未体现试图实现政治与行政的分离,排除B项;这种公务员选任不利于推进政治民主化的进程,排除C项。故选D项。

5.有学者指出,作为社会近代化的产物,北洋政府时期推行的文官考试法令把经义作为应试人员的必考科目,并且限定只有男子才能参加考试。该学者意在说明北洋政府时期推行的文官考试( B )

A.剥夺了妇女的参政权力

B.存在内容与目的的背离现象

C.重视借鉴中国传统文化

D.极力阻碍了中国近代化转型

解析: 根据材料可知,学者认为北洋政府推行的文官考试中有传统的考试内容且存在性别差异,这与近代化是背离的,B项正确;材料与妇女参政权力无关,排除A项;材料与借鉴中国传统文化无关,排除C项;文官考试制度不彻底不能说明阻碍了中国近代化转型,排除D项。故选B项。

6.下表为民国初期有关文官制度的部分法律法规状况。这些规定反映了( B )

法律法规 状况

《文官高等考试令》所附《文官考试第二试、第三试科目表》(1915年) 规定文官高等考试共分为政治、经济、法律、文学、物理、数学、测量、化学地质、采矿、冶金、兽医等23个专门学科。

《文官高等考试法》(1919年) 规定考试专科由23个增至33个,主要增加了机织、染色、窑业、酿造、图业、商业等专科。

A.考试权的独立

B.对实用性人才的重视

C.共和制的巩固

D.政治与行政的分离

解析: 根据材料可知,民国初期,在文官考试中侧重实用性科类的考察,这说明当时对实用性人才较为重视,B项正确;材料没有涉及考试权力的独立,排除A项;共和制与材料无关,排除C项;材料仅仅涉及文官选拔,不能看出政治与行政分离,排除D项。故选B项。

7.我国于1994年建立和实施了公务员考试录用制度,1995年实行了公务员辞职退职制度,1996年实施了交流轮岗和回避制度,1997年对建立正常的竞争上岗制度进行研究试点。这表明我国20世纪90年代( D )

A.党管干部原则初步形成

B.干部选拔实现民主化

C.公务员的素质不断提高

D.公务员制度逐步完善

解析: 从材料中的辞退制度、交流轮岗和回避制度、竞争上岗制度可知,我国的公务员制度逐步完善,D项正确;新中国成立后就已经确立了党管干部原则,排除A项;材料与干部选拔民主化及公务员素质不断提高的说法无关,排除B、C两项。故选D项。

8. 1981年,中央办公厅印发的《云南民族工作汇报会纪要》提出,要“大力培养一支坚持四项基本原则,忠实执行党的方针政策,密切联系民族群众,有现代科学文化知识和各种业务工作能力的民族干部队伍”。这表明党中央( B )

A.把民族地区发展作为中心工作之一

B.对少数民族干部任用注重德才兼备

C.重视优化少数民族干部队伍的结构

D.强调民族团结对国家发展的重要性

解析: 材料“忠实执行党的方针政策,密切联系民族群众,有现代科学文化知识和各种业务工作能力的民族干部队伍”体现的是中央对少数民族地区干部的培养注重德才兼备,B项正确;材料与民族地区的发展无关,A项排除;材料与优化少数民族干部队伍结构无关,C项排除;材料未涉及民族团结对国家发展的重要性,D项排除。故选B项。

9.阅读材料,回答问题。

材料一 夫科举非恶制也,所恶夫畴昔之科举者,徒以其所试之科,不足致用耳。昔美国用选举官吏之制,不胜其弊,及一八九三年,始改用此种实验,美人颂为“政治上一新纪元”。而德国、日本行之大效,抑更章章也。世界万国中行此法,最早者莫如我,此法实我先民千年前一大发明也。自此法行,而我国贵族寒门之阶级永消灭;自此法行,我国民不待劝而竞于学。此法之造于我国也,大矣!人方拾吾之唾余,以自夸耀,我乃惩末流之弊,因噎以废食,其不智抑甚矣,吾故悍然曰:复科举,便!

——梁启超《官制与官规》(1910年)

材料二 吾直以当日之设学堂、废科举,为多事矣。向使当日者,不废科举之制度,但稍稍改易其课试之程式,简(选)稍通时事之儒臣,典试各省,依今日之教科门类,列为试题,以定取弃。

——据《杜亚泉文选》(1911年)

概括说明梁启超、杜亚泉对废除科举制的态度及其原因,并谈谈你对中国近代选官制度变革出路的看法。

答案:态度:反对废除科举制。

原因:从科举制的历史作用角度作答,如推动社会公平、学风养成等;从科举制对西方国家的借鉴意义角度作答,如推动近代西方国家文官制度形成,提高了国家治理水平等;从科举制废除带来的弊端角度作答,如带来官制紊乱、政局更加动荡、文化断层等。

看法:从继承传统的角度作答,如保留科举制下考试方式与依据才能选官的方式等;从制度创新的角度作答,如变革科举考试的内容,以适应近代社会的发展等;从借鉴交流的角度作答,如借鉴西方文官考试制度,与中国选官制度的优势互补等;从配套改革的角度作答,如选官制度变革与思想解放﹑教育改革及政治制度建设等配套展开等。

解析:态度:根据材料一“夫科举非恶制也,所恶夫畴昔之科举者,徒以其所试之科,不足致用耳。”材料二“吾直以当日之设学堂、废科举,为多事矣。”可知,梁启超、杜亚泉反对废除科举制。

原因:根据所学知识,结合梁启超、杜亚泉对废除科举制的态度,可以从科举制的历史作用角度回答,如:科举制推动社会公平、学风养成等方面;也可以从科举制对西方国家的借鉴意义角度回答,如:科举制在推动近代西方国家文官制度形成,提高了国家治理水平等方面发挥了应有的作用;还可以从科举制废除带来的弊端角度作答,如:带来官制紊乱、政局更加动荡、文化断层等方面。(开放性试题,言之有理即可。)

看法:本题为开放性试题,可以从多个角度回答,也可选择某一个角度回答,言之有理即可。可以从继承传统的角度作答,如:保留科举制下考试方式与依据才能选官的方式等;从制度创新的角度作答,如变革科举考试的内容,以适应近代社会的发展等;从借鉴交流的角度作答,如借鉴西方文官考试制度,与中国选官制度的优势互补等;从配套改革的角度作答,如选官制度变革与思想解放、教育改革及政治制度建设等配套展开等。

二、能力提升

10.张之洞在清政府允许创办新式学堂后,于1907年上《创立存古学堂折》,其中指出:“若中国之经史废,则中国之道德废,中国之文理词章废。正学既衰,人伦亦废,为国家计,则必有乱臣贼子之祸;为世道计,则不啻有洪水猛兽之忧。”据此可知,张之洞( C )

A.肯定了科举制的价值

B.阻挠西方文化传播

C.警示教育改革的影响

D.反对学堂选官制度

解析: 根据材料“正学既衰,人伦亦废,为国家计,则必有乱臣贼子之祸;为世道计,则不啻有洪水猛兽之忧。”可知,张之洞认为清末学堂教育改革极大地破坏了传统人伦道德秩序,不利于国家的长治久安,表明了教育改革的警示影响,C项正确;1905年科举制被废除,“肯定科举制的价值”,不符合材料信息,排除A项;材料未反映张之洞对西方文化传播的态度,排除B项;“反对学堂选官制度”,不符合材料主旨,排除D项。故选C项。

11.从1931年举办的第一届公务员高等考试开始,国民党中央就要求考试院在各类考试中,根据各门考试性质的不同,在考试的不同阶段加试“党义”。这一措施旨在( A )

A.维护国民党的独裁统治

B.促进公务员制度的近代化

C.保证公务员队伍的稳定

D.提高公务员行政管理效能

解析: 根据材料及所学可知,1931年南京国民政府已经建立,此时在公务员考试中加试“党义”,是加强公务员对国民党的认同,从而维护国民党的独裁统治,A项正确;加试“党义”并不能促进公务员制度的近代化,也不一定能够保证公务员队伍的稳定和提高公务员行政管理效能,排除B、C、D三项。故选A项。

12. “将来中华民国宪法,必要设独立机关,专掌考选权。大小官吏必须考试,定了他的资格,无论那官吏是由选举的抑或由委任的,必须合格之人,方得有效。”孙中山强调“考试权独立”“非经考试合格不能做官”旨在( A )

A.扬中国科举之利矫西方选举之弊

B.从根本上推动实现党管干部

C.使旧人事制度向现代文官制度转变

D.奠定近代中国文官制度的基础

解析: 根据材料“将来中华民国宪法,必要设独立机关,专掌考选权。大小官吏必须考试,定了他的资格,无论那官吏是由选举的抑或由委任的,必须合格之人,方得有效。”可知,孙中山认为,中华民国必须设立独立机关,专掌考选权,无论那官吏是由选举的抑或由委任的,必须考试,说明孙中山旨在扬中国科举之利,矫西方选举之弊,A项正确;党管干部是新中国成立后的干部制度,排除B项;“使旧人事制度向现代文官制度转变”,在材料中没有体现,排除C项;D项是孙中山文官考试思想的客观影响,而不是孙中山的主观目的,排除。故选A项。

13. 2005年,全国人大常委会通过《中华人民共和国公务员法》,其第二十一条规定:“录用担任主任科员以下及其他相当职务层次的非领导职务公务员,采取公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法。”公务员考试录用制度在我国的全面推行和实施( A )

A.从源头上确保了公务员队伍的高素质

B.有效避免了贪污腐败现象的滋生

C.对公务员队伍结构的变化影响不大

D.极大地提高了女性的社会地位

解析: 根据“采取公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法”可知,公务员考试录用制度在我国的全面推行和实施,从源头上确保了公务员队伍的高素质,极大地促进了公务员队伍结构优化,A项正确;“有效避免了贪污腐败现象的滋生”说法太绝对化,且不符合史实,排除B项;根据材料信息,公务员考试录用制度的实施会对公务员队伍结构产生重要影响,排除C项;公务员考试录用制度并非只是针对女性,无法体现极大地提高了女性的社会地位,排除D项。故选A项。

14.阅读材料,回答问题。

【文官制度与公务员制度】

材料一 19世纪中叶,英国政府既要负责治安、国防等传统事务,又要担负经济管理等新的社会事务管理,政府工作变得复杂化和专业化。1854年,由于政府机构混乱,官员昏庸无能,导致英军在克里米亚战争中伤亡惨重,人们对政府强烈不满,建立廉洁、高效政府的呼声日益高涨。1855年,英国首相面对强大的压力,颁布法令,建立不受党派干涉的文官委员会,对被推荐的候选人进行考试。1870年,再次颁布法令,规定多数重要文官职位必须通过公开竞争考试择优录用,文官委员会有权独立决定文官的基本录用条件,最终确立了文官制度。

——摘编自徐愿《英国近代文官制度的

建立及其影响》

材料二 1928年12月,南京国民政府在形式上统一中国。随着考试院的成立和《公务员考试法》《公务员任用法》《公务员考绩法》《公务员惩戒法》等一系列法规的颁布,公务员制度逐渐形成和完备。国民政府时期的公务员制度包括考选制度和铨叙(旧时一种叙官制度,按资历或劳绩核定官职的授予或升迁)制度两大部分,由考试院具体负责管理公务员的考试、任用和铨叙(审查考核)。1933年颁布《公务员退休法》,1947年《公务员退休法》提高了公务员退休薪资待遇。1935年《公务员任用法》规定:“曾于中华民国有特殊功勋,或致力国民革命十年以上而有功劳者,经证明属实即可免试任为公务员。”重要职位的公务员“应由该党长官,促研究党义,随时介绍入党”,“与党无深切关系,特非所宜,突出党性”。

——摘编自《中华民国史档案资料汇编(第二辑)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代英国文官制度形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,请对国民政府统治初期的公务员制度作出评价。

答案:(1)原因:工业革命后资本主义的发展;政府职能的变化;克里米亚战争的影响;英国民主政治的发展;社会各界的强烈要求。

(2)评价:选拔、任用、考核体系完善,为后世公务员聘用提供了经验;强调资历和劳绩,有利于调动公务员的积极性;突出党性,一党专政,不利于民主政治的发展;用人唯亲,导致政治腐败。

解析:(1)原因:根据材料一“19世纪中叶,英国政府既要负责治安、国防等传统事务,又要担负经济管理等新的社会事务管理,政府工作变得复杂化和专业化……”并结合所学可得出,工业革命后资本主义的发展;政府职能的变化;根据材料一“……1854年,由于政府机构混乱,官员昏庸无能,导致英军在克里米亚战争中伤亡惨重,人们对政府强烈不满,建立廉洁、高效政府的呼声日益高涨……”并结合所学可得出,克里米亚战争的影响;社会各界的强烈要求;根据材料一“……1855年,英国首相面对强大的压力,颁布法令,建立不受党派干涉的文官委员会,对被推荐的候选人进行考试。1870年,再次颁布法令,规定多数重要文官职位必须通过公开竞争考试择优录用,文官委员会有权独立决定文官的基本录用条件,最终确立了文官制度”并结合所学可得出,英国民主政治的发展。

(2)评价:根据材料二“……随着考试院的成立和《公务员考试法》《公务员任用法》《公务员考绩法》《公务员惩戒法》等一系列法规的颁布,公务员制度逐渐形成和完备……”,并结合所学可得出,选拔、任用、考核体系完善,为后世公务员聘用提供了经验;根据材料二“……国民政府时期的公务员制度包括考选制度和铨叙(旧时一种叙官制度,按资历或劳绩核定官职的授予或升迁)制度两大部分,由考试院具体负责管理公务员的考试、任用和铨叙(审查考核)。1933年颁布《公务员退休法》,1947年《公务员退休法》提高了公务员退休薪资待遇……”,并结合所学可得出,强调资历和劳绩,有利于调动公务员的积极性;根据材料二“……重要职位的公务员‘应由该党长官,促研究党义,随时介绍入党’,‘与党无深切关系,特非所宜,突出党性’”,并结合所学可得出,突出党性,一党专政,不利于民主政治的发展;根据材料二并结合所学可知,国民政府统治初期的公务员制度还存在“用人唯亲,导致政治腐败”等局限性。

一、素养达标

1.如表为科举制度废除后士人身份转换情况。据此可知,科举制的废除( )

序号 转换后的身份

甲 通过留学成为上层知识或政治精英。

乙 转而经商,投身实业。……

丙 融入地方政权,成为推动清末地方自治运动的重要力量。

丁 加入会党或投身于革命军事活动。

A.适应了近代社会发展的需要

B.培养了大量留学归国精英

C.由革命自治运动推动而达成

D.为士人提供更多发展途径

2. 1905年,慈溪爱国华侨吴锦堂在家乡观海卫独资创建锦堂学校,第二年余姚梁弄乡绅黄守斋先生创办正蒙学堂。这些新式学堂的创建( )

A.标志着传统科举制度废除

B.将育人、取才合于学校一途

C.推动了学堂选官制度确立

D.满足了文官考试制度需要

3. 1912年2月14日,孙中山在某批复中说:“查国家建官分职,惟任贤选能,乃懋厥职,古今中外,罔越斯旨。第考选之法,各有不同,尚公去私,庶无情弊”“该部所请,诚为当今急务,应候令行法制局,将文官试验编纂草案咨交参议院议决后,即日颁布施行可也”。该批复( )

A.标志近代公务员制度的建立

B.实现了新旧人事制度的转变

C.体现孙中山“五权宪法”思想

D.奠定近代中国文官制度基础

4. 1935年,国民党中央在颁布的《公务员任用法》中明确规定:“曾于民国有特殊勋劳、勋劳或成绩者并致力于国民革命若干年,经证明属实,便可留任或升任简任官、荐任官和委任官,与考试及格人员同等录用。”这一规定( )

A.继承了孙中山的文官考试思想

B.试图实现政治与行政的分离

C.推动了中国政治民主化的进程

D.意在强化国民党的独裁统治

5.有学者指出,作为社会近代化的产物,北洋政府时期推行的文官考试法令把经义作为应试人员的必考科目,并且限定只有男子才能参加考试。该学者意在说明北洋政府时期推行的文官考试( )

A.剥夺了妇女的参政权力

B.存在内容与目的的背离现象

C.重视借鉴中国传统文化

D.极力阻碍了中国近代化转型

6.下表为民国初期有关文官制度的部分法律法规状况。这些规定反映了( )

法律法规 状况

《文官高等考试令》所附《文官考试第二试、第三试科目表》(1915年) 规定文官高等考试共分为政治、经济、法律、文学、物理、数学、测量、化学地质、采矿、冶金、兽医等23个专门学科。

《文官高等考试法》(1919年) 规定考试专科由23个增至33个,主要增加了机织、染色、窑业、酿造、图业、商业等专科。

A.考试权的独立

B.对实用性人才的重视

C.共和制的巩固

D.政治与行政的分离

7.我国于1994年建立和实施了公务员考试录用制度,1995年实行了公务员辞职退职制度,1996年实施了交流轮岗和回避制度,1997年对建立正常的竞争上岗制度进行研究试点。这表明我国20世纪90年代( )

A.党管干部原则初步形成

B.干部选拔实现民主化

C.公务员的素质不断提高

D.公务员制度逐步完善

8. 1981年,中央办公厅印发的《云南民族工作汇报会纪要》提出,要“大力培养一支坚持四项基本原则,忠实执行党的方针政策,密切联系民族群众,有现代科学文化知识和各种业务工作能力的民族干部队伍”。这表明党中央( )

A.把民族地区发展作为中心工作之一

B.对少数民族干部任用注重德才兼备

C.重视优化少数民族干部队伍的结构

D.强调民族团结对国家发展的重要性

9.阅读材料,回答问题。

材料一 夫科举非恶制也,所恶夫畴昔之科举者,徒以其所试之科,不足致用耳。昔美国用选举官吏之制,不胜其弊,及一八九三年,始改用此种实验,美人颂为“政治上一新纪元”。而德国、日本行之大效,抑更章章也。世界万国中行此法,最早者莫如我,此法实我先民千年前一大发明也。自此法行,而我国贵族寒门之阶级永消灭;自此法行,我国民不待劝而竞于学。此法之造于我国也,大矣!人方拾吾之唾余,以自夸耀,我乃惩末流之弊,因噎以废食,其不智抑甚矣,吾故悍然曰:复科举,便!

——梁启超《官制与官规》(1910年)

材料二 吾直以当日之设学堂、废科举,为多事矣。向使当日者,不废科举之制度,但稍稍改易其课试之程式,简(选)稍通时事之儒臣,典试各省,依今日之教科门类,列为试题,以定取弃。

——据《杜亚泉文选》(1911年)

概括说明梁启超、杜亚泉对废除科举制的态度及其原因,并谈谈你对中国近代选官制度变革出路的看法。

二、能力提升

10.张之洞在清政府允许创办新式学堂后,于1907年上《创立存古学堂折》,其中指出:“若中国之经史废,则中国之道德废,中国之文理词章废。正学既衰,人伦亦废,为国家计,则必有乱臣贼子之祸;为世道计,则不啻有洪水猛兽之忧。”据此可知,张之洞( )

A.肯定了科举制的价值

B.阻挠西方文化传播

C.警示教育改革的影响

D.反对学堂选官制度

11.从1931年举办的第一届公务员高等考试开始,国民党中央就要求考试院在各类考试中,根据各门考试性质的不同,在考试的不同阶段加试“党义”。这一措施旨在( )

A.维护国民党的独裁统治

B.促进公务员制度的近代化

C.保证公务员队伍的稳定

D.提高公务员行政管理效能

12. “将来中华民国宪法,必要设独立机关,专掌考选权。大小官吏必须考试,定了他的资格,无论那官吏是由选举的抑或由委任的,必须合格之人,方得有效。”孙中山强调“考试权独立”“非经考试合格不能做官”旨在( )

A.扬中国科举之利矫西方选举之弊

B.从根本上推动实现党管干部

C.使旧人事制度向现代文官制度转变

D.奠定近代中国文官制度的基础

13. 2005年,全国人大常委会通过《中华人民共和国公务员法》,其第二十一条规定:“录用担任主任科员以下及其他相当职务层次的非领导职务公务员,采取公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法。”公务员考试录用制度在我国的全面推行和实施( )

A.从源头上确保了公务员队伍的高素质

B.有效避免了贪污腐败现象的滋生

C.对公务员队伍结构的变化影响不大

D.极大地提高了女性的社会地位

14.阅读材料,回答问题。

【文官制度与公务员制度】

材料一 19世纪中叶,英国政府既要负责治安、国防等传统事务,又要担负经济管理等新的社会事务管理,政府工作变得复杂化和专业化。1854年,由于政府机构混乱,官员昏庸无能,导致英军在克里米亚战争中伤亡惨重,人们对政府强烈不满,建立廉洁、高效政府的呼声日益高涨。1855年,英国首相面对强大的压力,颁布法令,建立不受党派干涉的文官委员会,对被推荐的候选人进行考试。1870年,再次颁布法令,规定多数重要文官职位必须通过公开竞争考试择优录用,文官委员会有权独立决定文官的基本录用条件,最终确立了文官制度。

——摘编自徐愿《英国近代文官制度的

建立及其影响》

材料二 1928年12月,南京国民政府在形式上统一中国。随着考试院的成立和《公务员考试法》《公务员任用法》《公务员考绩法》《公务员惩戒法》等一系列法规的颁布,公务员制度逐渐形成和完备。国民政府时期的公务员制度包括考选制度和铨叙(旧时一种叙官制度,按资历或劳绩核定官职的授予或升迁)制度两大部分,由考试院具体负责管理公务员的考试、任用和铨叙(审查考核)。1933年颁布《公务员退休法》,1947年《公务员退休法》提高了公务员退休薪资待遇。1935年《公务员任用法》规定:“曾于中华民国有特殊功勋,或致力国民革命十年以上而有功劳者,经证明属实即可免试任为公务员。”重要职位的公务员“应由该党长官,促研究党义,随时介绍入党”,“与党无深切关系,特非所宜,突出党性”。

——摘编自《中华民国史档案资料汇编(第二辑)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代英国文官制度形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,请对国民政府统治初期的公务员制度作出评价。

第二单元 第7课近代以来中国的官员选拔与管理

一、素养达标

1.如表为科举制度废除后士人身份转换情况。据此可知,科举制的废除( A )

序号 转换后的身份

甲 通过留学成为上层知识或政治精英。

乙 转而经商,投身实业。……

丙 融入地方政权,成为推动清末地方自治运动的重要力量。

丁 加入会党或投身于革命军事活动。

A.适应了近代社会发展的需要

B.培养了大量留学归国精英

C.由革命自治运动推动而达成

D.为士人提供更多发展途径

解析: 根据材料表格可知,科举制废除后,士人转而投身实业、推动政治改革、加入会党和投身革命,这有利于中国近代化的发展,适应了近代社会发展的需要,A项正确;B、C、D三项分别强调了材料的一个方面,比较片面,排除。故选A项。

2. 1905年,慈溪爱国华侨吴锦堂在家乡观海卫独资创建锦堂学校,第二年余姚梁弄乡绅黄守斋先生创办正蒙学堂。这些新式学堂的创建( B )

A.标志着传统科举制度废除

B.将育人、取才合于学校一途

C.推动了学堂选官制度确立

D.满足了文官考试制度需要

解析: 根据“1905年,慈溪爱国华侨吴锦堂在家乡观海卫独资创建锦堂学校,第二年余姚梁弄乡绅黄守斋先生创办正蒙学堂”可得出,新式学堂的建立将育人、取才合于学校一途,B项正确;材料中没有涉及废除科举,排除A项;材料与学堂选官制度无关,排除C项;此时文官考试制度并未建立,排除D项。故选B项。

3. 1912年2月14日,孙中山在某批复中说:“查国家建官分职,惟任贤选能,乃懋厥职,古今中外,罔越斯旨。第考选之法,各有不同,尚公去私,庶无情弊”“该部所请,诚为当今急务,应候令行法制局,将文官试验编纂草案咨交参议院议决后,即日颁布施行可也”。该批复( D )

A.标志近代公务员制度的建立

B.实现了新旧人事制度的转变

C.体现孙中山“五权宪法”思想

D.奠定近代中国文官制度基础

解析: 根据材料“查国家建官分职,惟任贤选能,乃懋厥职,古今中外,罔越斯旨。第考选之法,各有不同,尚公去私,庶无情弊”等信息可知,孙中山在该批复中强调“建官分职,惟任贤选能、第考选之法”,体现了其主张在官员选拔方面应以考试选贤任能,孙中山的文官考试思想,奠定近代中国文官制度基础,D项正确;1913年《文官考试法草案》的颁布标志着近代公务员制度的建立,排除A项;材料强调的是批复内容,未涉及执行,因此无法得出“实现了新旧人事制度的转变”的结论,排除B项;孙中山的文官考试思想,属于“五权宪法”的一部分,其还包括立法、司法、行政、监察等方面,C项片面,排除。故选D项。

4. 1935年,国民党中央在颁布的《公务员任用法》中明确规定:“曾于民国有特殊勋劳、勋劳或成绩者并致力于国民革命若干年,经证明属实,便可留任或升任简任官、荐任官和委任官,与考试及格人员同等录用。”这一规定( D )

A.继承了孙中山的文官考试思想

B.试图实现政治与行政的分离

C.推动了中国政治民主化的进程

D.意在强化国民党的独裁统治

解析: 根据材料可知,1935年国民政府任用公务员,与功勋、国民党派有密切关系,这有利于国民党对政府的控制,其目的是强化国民党独裁统治,D项正确;这种公务员选任方式未继承孙中山文官考试思想,排除A项;材料未体现试图实现政治与行政的分离,排除B项;这种公务员选任不利于推进政治民主化的进程,排除C项。故选D项。

5.有学者指出,作为社会近代化的产物,北洋政府时期推行的文官考试法令把经义作为应试人员的必考科目,并且限定只有男子才能参加考试。该学者意在说明北洋政府时期推行的文官考试( B )

A.剥夺了妇女的参政权力

B.存在内容与目的的背离现象

C.重视借鉴中国传统文化

D.极力阻碍了中国近代化转型

解析: 根据材料可知,学者认为北洋政府推行的文官考试中有传统的考试内容且存在性别差异,这与近代化是背离的,B项正确;材料与妇女参政权力无关,排除A项;材料与借鉴中国传统文化无关,排除C项;文官考试制度不彻底不能说明阻碍了中国近代化转型,排除D项。故选B项。

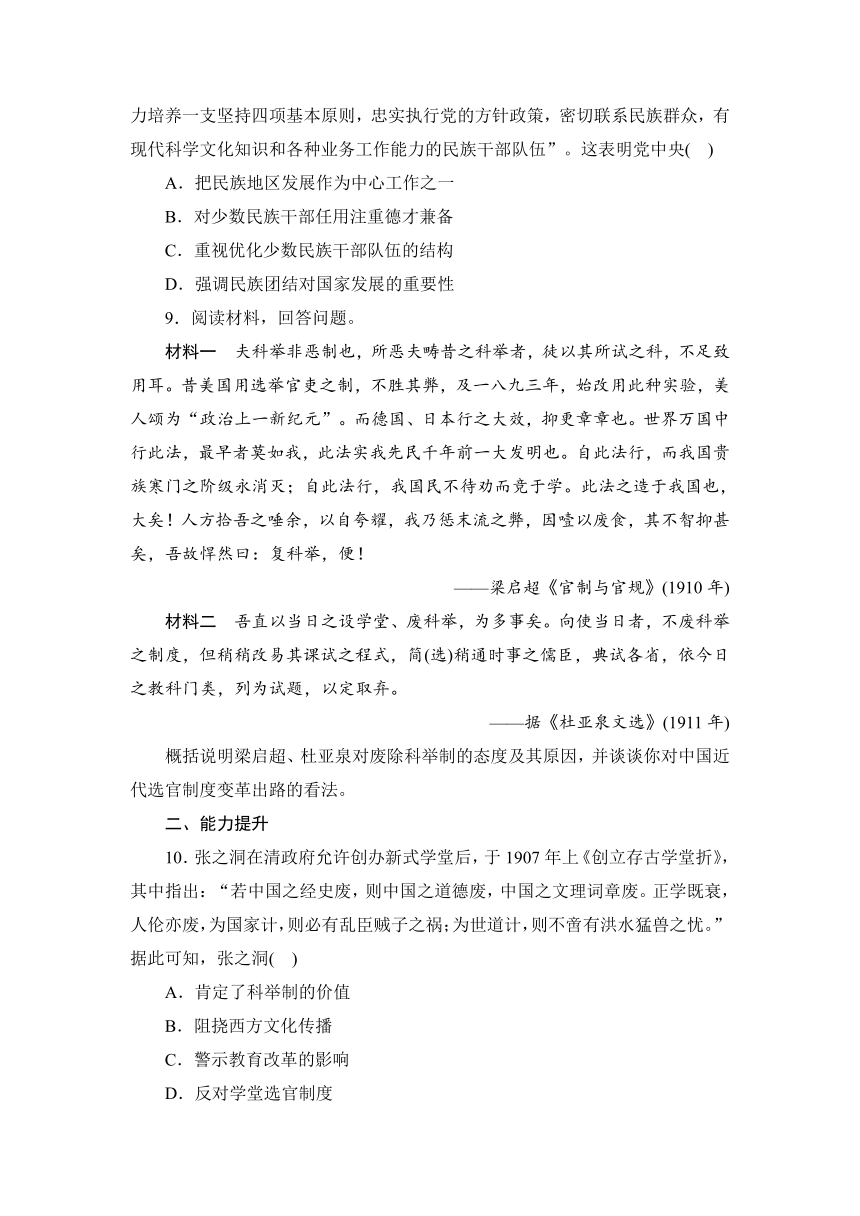

6.下表为民国初期有关文官制度的部分法律法规状况。这些规定反映了( B )

法律法规 状况

《文官高等考试令》所附《文官考试第二试、第三试科目表》(1915年) 规定文官高等考试共分为政治、经济、法律、文学、物理、数学、测量、化学地质、采矿、冶金、兽医等23个专门学科。

《文官高等考试法》(1919年) 规定考试专科由23个增至33个,主要增加了机织、染色、窑业、酿造、图业、商业等专科。

A.考试权的独立

B.对实用性人才的重视

C.共和制的巩固

D.政治与行政的分离

解析: 根据材料可知,民国初期,在文官考试中侧重实用性科类的考察,这说明当时对实用性人才较为重视,B项正确;材料没有涉及考试权力的独立,排除A项;共和制与材料无关,排除C项;材料仅仅涉及文官选拔,不能看出政治与行政分离,排除D项。故选B项。

7.我国于1994年建立和实施了公务员考试录用制度,1995年实行了公务员辞职退职制度,1996年实施了交流轮岗和回避制度,1997年对建立正常的竞争上岗制度进行研究试点。这表明我国20世纪90年代( D )

A.党管干部原则初步形成

B.干部选拔实现民主化

C.公务员的素质不断提高

D.公务员制度逐步完善

解析: 从材料中的辞退制度、交流轮岗和回避制度、竞争上岗制度可知,我国的公务员制度逐步完善,D项正确;新中国成立后就已经确立了党管干部原则,排除A项;材料与干部选拔民主化及公务员素质不断提高的说法无关,排除B、C两项。故选D项。

8. 1981年,中央办公厅印发的《云南民族工作汇报会纪要》提出,要“大力培养一支坚持四项基本原则,忠实执行党的方针政策,密切联系民族群众,有现代科学文化知识和各种业务工作能力的民族干部队伍”。这表明党中央( B )

A.把民族地区发展作为中心工作之一

B.对少数民族干部任用注重德才兼备

C.重视优化少数民族干部队伍的结构

D.强调民族团结对国家发展的重要性

解析: 材料“忠实执行党的方针政策,密切联系民族群众,有现代科学文化知识和各种业务工作能力的民族干部队伍”体现的是中央对少数民族地区干部的培养注重德才兼备,B项正确;材料与民族地区的发展无关,A项排除;材料与优化少数民族干部队伍结构无关,C项排除;材料未涉及民族团结对国家发展的重要性,D项排除。故选B项。

9.阅读材料,回答问题。

材料一 夫科举非恶制也,所恶夫畴昔之科举者,徒以其所试之科,不足致用耳。昔美国用选举官吏之制,不胜其弊,及一八九三年,始改用此种实验,美人颂为“政治上一新纪元”。而德国、日本行之大效,抑更章章也。世界万国中行此法,最早者莫如我,此法实我先民千年前一大发明也。自此法行,而我国贵族寒门之阶级永消灭;自此法行,我国民不待劝而竞于学。此法之造于我国也,大矣!人方拾吾之唾余,以自夸耀,我乃惩末流之弊,因噎以废食,其不智抑甚矣,吾故悍然曰:复科举,便!

——梁启超《官制与官规》(1910年)

材料二 吾直以当日之设学堂、废科举,为多事矣。向使当日者,不废科举之制度,但稍稍改易其课试之程式,简(选)稍通时事之儒臣,典试各省,依今日之教科门类,列为试题,以定取弃。

——据《杜亚泉文选》(1911年)

概括说明梁启超、杜亚泉对废除科举制的态度及其原因,并谈谈你对中国近代选官制度变革出路的看法。

答案:态度:反对废除科举制。

原因:从科举制的历史作用角度作答,如推动社会公平、学风养成等;从科举制对西方国家的借鉴意义角度作答,如推动近代西方国家文官制度形成,提高了国家治理水平等;从科举制废除带来的弊端角度作答,如带来官制紊乱、政局更加动荡、文化断层等。

看法:从继承传统的角度作答,如保留科举制下考试方式与依据才能选官的方式等;从制度创新的角度作答,如变革科举考试的内容,以适应近代社会的发展等;从借鉴交流的角度作答,如借鉴西方文官考试制度,与中国选官制度的优势互补等;从配套改革的角度作答,如选官制度变革与思想解放﹑教育改革及政治制度建设等配套展开等。

解析:态度:根据材料一“夫科举非恶制也,所恶夫畴昔之科举者,徒以其所试之科,不足致用耳。”材料二“吾直以当日之设学堂、废科举,为多事矣。”可知,梁启超、杜亚泉反对废除科举制。

原因:根据所学知识,结合梁启超、杜亚泉对废除科举制的态度,可以从科举制的历史作用角度回答,如:科举制推动社会公平、学风养成等方面;也可以从科举制对西方国家的借鉴意义角度回答,如:科举制在推动近代西方国家文官制度形成,提高了国家治理水平等方面发挥了应有的作用;还可以从科举制废除带来的弊端角度作答,如:带来官制紊乱、政局更加动荡、文化断层等方面。(开放性试题,言之有理即可。)

看法:本题为开放性试题,可以从多个角度回答,也可选择某一个角度回答,言之有理即可。可以从继承传统的角度作答,如:保留科举制下考试方式与依据才能选官的方式等;从制度创新的角度作答,如变革科举考试的内容,以适应近代社会的发展等;从借鉴交流的角度作答,如借鉴西方文官考试制度,与中国选官制度的优势互补等;从配套改革的角度作答,如选官制度变革与思想解放、教育改革及政治制度建设等配套展开等。

二、能力提升

10.张之洞在清政府允许创办新式学堂后,于1907年上《创立存古学堂折》,其中指出:“若中国之经史废,则中国之道德废,中国之文理词章废。正学既衰,人伦亦废,为国家计,则必有乱臣贼子之祸;为世道计,则不啻有洪水猛兽之忧。”据此可知,张之洞( C )

A.肯定了科举制的价值

B.阻挠西方文化传播

C.警示教育改革的影响

D.反对学堂选官制度

解析: 根据材料“正学既衰,人伦亦废,为国家计,则必有乱臣贼子之祸;为世道计,则不啻有洪水猛兽之忧。”可知,张之洞认为清末学堂教育改革极大地破坏了传统人伦道德秩序,不利于国家的长治久安,表明了教育改革的警示影响,C项正确;1905年科举制被废除,“肯定科举制的价值”,不符合材料信息,排除A项;材料未反映张之洞对西方文化传播的态度,排除B项;“反对学堂选官制度”,不符合材料主旨,排除D项。故选C项。

11.从1931年举办的第一届公务员高等考试开始,国民党中央就要求考试院在各类考试中,根据各门考试性质的不同,在考试的不同阶段加试“党义”。这一措施旨在( A )

A.维护国民党的独裁统治

B.促进公务员制度的近代化

C.保证公务员队伍的稳定

D.提高公务员行政管理效能

解析: 根据材料及所学可知,1931年南京国民政府已经建立,此时在公务员考试中加试“党义”,是加强公务员对国民党的认同,从而维护国民党的独裁统治,A项正确;加试“党义”并不能促进公务员制度的近代化,也不一定能够保证公务员队伍的稳定和提高公务员行政管理效能,排除B、C、D三项。故选A项。

12. “将来中华民国宪法,必要设独立机关,专掌考选权。大小官吏必须考试,定了他的资格,无论那官吏是由选举的抑或由委任的,必须合格之人,方得有效。”孙中山强调“考试权独立”“非经考试合格不能做官”旨在( A )

A.扬中国科举之利矫西方选举之弊

B.从根本上推动实现党管干部

C.使旧人事制度向现代文官制度转变

D.奠定近代中国文官制度的基础

解析: 根据材料“将来中华民国宪法,必要设独立机关,专掌考选权。大小官吏必须考试,定了他的资格,无论那官吏是由选举的抑或由委任的,必须合格之人,方得有效。”可知,孙中山认为,中华民国必须设立独立机关,专掌考选权,无论那官吏是由选举的抑或由委任的,必须考试,说明孙中山旨在扬中国科举之利,矫西方选举之弊,A项正确;党管干部是新中国成立后的干部制度,排除B项;“使旧人事制度向现代文官制度转变”,在材料中没有体现,排除C项;D项是孙中山文官考试思想的客观影响,而不是孙中山的主观目的,排除。故选A项。

13. 2005年,全国人大常委会通过《中华人民共和国公务员法》,其第二十一条规定:“录用担任主任科员以下及其他相当职务层次的非领导职务公务员,采取公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法。”公务员考试录用制度在我国的全面推行和实施( A )

A.从源头上确保了公务员队伍的高素质

B.有效避免了贪污腐败现象的滋生

C.对公务员队伍结构的变化影响不大

D.极大地提高了女性的社会地位

解析: 根据“采取公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法”可知,公务员考试录用制度在我国的全面推行和实施,从源头上确保了公务员队伍的高素质,极大地促进了公务员队伍结构优化,A项正确;“有效避免了贪污腐败现象的滋生”说法太绝对化,且不符合史实,排除B项;根据材料信息,公务员考试录用制度的实施会对公务员队伍结构产生重要影响,排除C项;公务员考试录用制度并非只是针对女性,无法体现极大地提高了女性的社会地位,排除D项。故选A项。

14.阅读材料,回答问题。

【文官制度与公务员制度】

材料一 19世纪中叶,英国政府既要负责治安、国防等传统事务,又要担负经济管理等新的社会事务管理,政府工作变得复杂化和专业化。1854年,由于政府机构混乱,官员昏庸无能,导致英军在克里米亚战争中伤亡惨重,人们对政府强烈不满,建立廉洁、高效政府的呼声日益高涨。1855年,英国首相面对强大的压力,颁布法令,建立不受党派干涉的文官委员会,对被推荐的候选人进行考试。1870年,再次颁布法令,规定多数重要文官职位必须通过公开竞争考试择优录用,文官委员会有权独立决定文官的基本录用条件,最终确立了文官制度。

——摘编自徐愿《英国近代文官制度的

建立及其影响》

材料二 1928年12月,南京国民政府在形式上统一中国。随着考试院的成立和《公务员考试法》《公务员任用法》《公务员考绩法》《公务员惩戒法》等一系列法规的颁布,公务员制度逐渐形成和完备。国民政府时期的公务员制度包括考选制度和铨叙(旧时一种叙官制度,按资历或劳绩核定官职的授予或升迁)制度两大部分,由考试院具体负责管理公务员的考试、任用和铨叙(审查考核)。1933年颁布《公务员退休法》,1947年《公务员退休法》提高了公务员退休薪资待遇。1935年《公务员任用法》规定:“曾于中华民国有特殊功勋,或致力国民革命十年以上而有功劳者,经证明属实即可免试任为公务员。”重要职位的公务员“应由该党长官,促研究党义,随时介绍入党”,“与党无深切关系,特非所宜,突出党性”。

——摘编自《中华民国史档案资料汇编(第二辑)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代英国文官制度形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,请对国民政府统治初期的公务员制度作出评价。

答案:(1)原因:工业革命后资本主义的发展;政府职能的变化;克里米亚战争的影响;英国民主政治的发展;社会各界的强烈要求。

(2)评价:选拔、任用、考核体系完善,为后世公务员聘用提供了经验;强调资历和劳绩,有利于调动公务员的积极性;突出党性,一党专政,不利于民主政治的发展;用人唯亲,导致政治腐败。

解析:(1)原因:根据材料一“19世纪中叶,英国政府既要负责治安、国防等传统事务,又要担负经济管理等新的社会事务管理,政府工作变得复杂化和专业化……”并结合所学可得出,工业革命后资本主义的发展;政府职能的变化;根据材料一“……1854年,由于政府机构混乱,官员昏庸无能,导致英军在克里米亚战争中伤亡惨重,人们对政府强烈不满,建立廉洁、高效政府的呼声日益高涨……”并结合所学可得出,克里米亚战争的影响;社会各界的强烈要求;根据材料一“……1855年,英国首相面对强大的压力,颁布法令,建立不受党派干涉的文官委员会,对被推荐的候选人进行考试。1870年,再次颁布法令,规定多数重要文官职位必须通过公开竞争考试择优录用,文官委员会有权独立决定文官的基本录用条件,最终确立了文官制度”并结合所学可得出,英国民主政治的发展。

(2)评价:根据材料二“……随着考试院的成立和《公务员考试法》《公务员任用法》《公务员考绩法》《公务员惩戒法》等一系列法规的颁布,公务员制度逐渐形成和完备……”,并结合所学可得出,选拔、任用、考核体系完善,为后世公务员聘用提供了经验;根据材料二“……国民政府时期的公务员制度包括考选制度和铨叙(旧时一种叙官制度,按资历或劳绩核定官职的授予或升迁)制度两大部分,由考试院具体负责管理公务员的考试、任用和铨叙(审查考核)。1933年颁布《公务员退休法》,1947年《公务员退休法》提高了公务员退休薪资待遇……”,并结合所学可得出,强调资历和劳绩,有利于调动公务员的积极性;根据材料二“……重要职位的公务员‘应由该党长官,促研究党义,随时介绍入党’,‘与党无深切关系,特非所宜,突出党性’”,并结合所学可得出,突出党性,一党专政,不利于民主政治的发展;根据材料二并结合所学可知,国民政府统治初期的公务员制度还存在“用人唯亲,导致政治腐败”等局限性。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理