第7课 近代以来中国的官员选拔与管理 课件(共17张PPT) 2023-2024学年高二历史课件(选择性必修1:国家制度与社会治理)

文档属性

| 名称 | 第7课 近代以来中国的官员选拔与管理 课件(共17张PPT) 2023-2024学年高二历史课件(选择性必修1:国家制度与社会治理) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-19 19:54:35 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

选择性必修1 第二单元

第7课 近代以来中国的官员选拔与管理

国民政府考试院旧址

Contents

目录

【课程标准】

了解中国古代科举制和西方近代文官制度对近现代中国公务员制度的影响

一、晚清选官制度的变化

二、民国时期的官员选拔制度

三、中华人民共和国的干部制度和公务员制度

一

晚清选官制度的变化

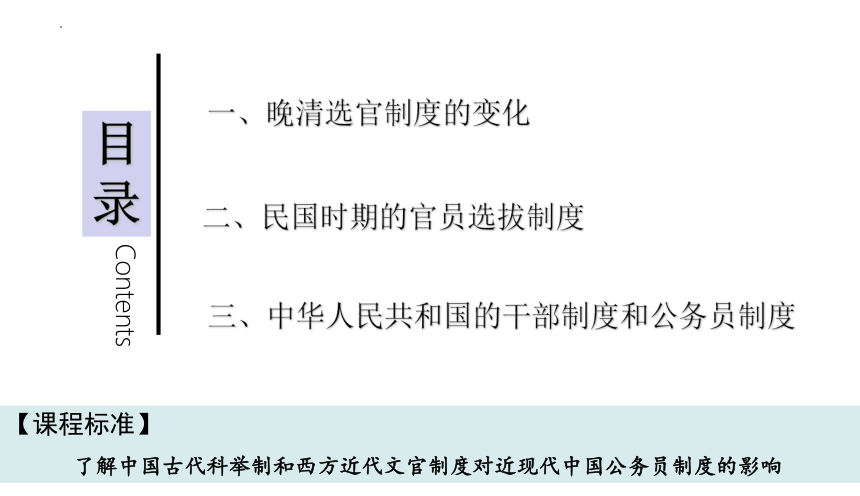

洋务运动的开展,科举制已经不能适应时代发展

文化上:西方文化的传入,使民主思想得到进一步传播,开始呼唤改革

政治上:清末统治面临内忧外患的局面,

维新变法运动和清末新政的推动;

①加设经济特科

②废八股

戊戌变法失败后,

所有考试悉照旧制。

戊戌变法期间

新政期间:

设学堂,废科举

各省书院一律必为大学堂;

府、州、县学改为中小学堂,并设蒙养学堂

1905年,废科举

至此,科举制最终废除。

1898年

1901年

(一)科举制的变革与废除

(2)过程:

(1)背景:

科举教育 学堂教育

1.官制改革

①总理衙门——外务部:

②设立新部门:

陆续设农工商部、巡警部、学部等部门,

瓦解了传统的六部建制;

新政期间

1904年

学堂选官制度

变革选官制

留学毕业生选官制度

2.选官制改革

颁布《奏定学堂章程》

学堂选官与科举制结合

(二)选官制度改革

科举选官 学堂选官、留学毕业生选官

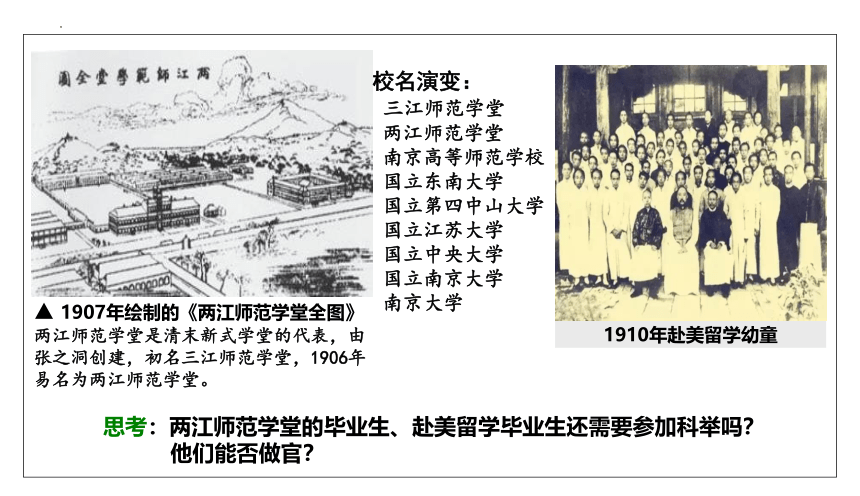

▲ 1907年绘制的《两江师范学堂全图》

两江师范学堂是清末新式学堂的代表,由张之洞创建,初名三江师范学堂,1906年易名为两江师范学堂。

校名演变:

三江师范学堂

两江师范学堂

南京高等师范学校

国立东南大学

国立第四中山大学

国立江苏大学

国立中央大学

国立南京大学

南京大学

1910年赴美留学幼童

思考:两江师范学堂的毕业生、赴美留学毕业生还需要参加科举吗?

他们能否做官?

二

民国时期的官员选拔制度

南京临时政府

1、依据:

孙中山文官考试思想

2、内容:

①以考试为主,

②建立考试院,

③完善国家政治制度,建立文官的培养、任用、监察等运行机制

3、作用:

奠定近代文官制度基础;

影响深远.

4、局限:

只停留在纸面上

特点:吸收科举制有益成分,

又借鉴西方文官考试制度

(一)南京临时政府的新探索

——孙中山文官考试思想

思考:孙中山的文官考试思想的特点

见得各国宪法只有三权,还是很不完……任用官吏,在君主时代可以不用考试,共和时代考试是万不可少的。故兄弟想于三权之外,加多一个考试……中国也有宪法,一个是考试权,一个是弹劾权。

——孙中山关于 “五权宪法”的演说(1921年)

北洋政府时期

1、方式:

考试和甄别

2、建立标志:

1913年《文官考试法草案》的颁布

3、作用:

①促进旧人事制度向现代文官制度转变;

②保持行政的连续性和稳定性。

4、弊端:

女子不得参加考试

措施 对象 主管部门 考试类型/选拔方式

考试

甄别

(二)北洋政府的逐渐转型

——考试、甄别制度

民国男子年满21岁,

女子不得参加

政事堂铨叙局

已在文官职位的工作者

检验文凭、经历、成绩、学识与经验

文官高等/普通考试

司法官考试、知事试验、留学毕业生甄拔

文官普通考试之科目如下:一国文;二历史;三地理;四笔算;五法学通论;六经济学。

——《文官考试法草案》(1913)

①以立法形式实施;

②男女参政权不平等;

③选拔措施多样,科目广泛;

④考试和资历并重。

思考:结合《文官考试法草案》归纳这一时期选官制度的特点?

考试院为国民政府最高考试机关,掌理考选甄别事宜,所有公务员均须依法律经过考试院考选、铨叙(甄别),方得任用。

——《中华民国国民政府组织法》(1928年)

致力国民革命十年以上而有功劳者,经证明属实,即可免试任为公务员。

——《公务员任用法》(1933)

▲ 国民政府考试院旧址

考试院三孔门楼,中门上悬“为国求贤”四字题额,大门两旁有一副对联:

入此门来,莫作升官发财思想;

出此门去,要有修己安人工夫。

南京国民政府

1、建立条件:

①1929年制定《公务员任用条例》

1933年颁布《公务员任用法》

②以北洋政府时期文官制度为基础,继承、吸收中国传统考试监察制度和西方文官制度精华

2、建立

考试机关——考试院

法律——1929年《考试法》

思考:结合教材相关内容,

分析这一时期文官制度具有哪些特点?

(三)南京国民政府的最终确立

——公务员制度

①中西合璧

②考试选拔为主

③实现孙中山主张

④立法形式确立

⑤女子参加考试,更开放,公平

①允许女子参加考试,具有更强的开放性和平等性。

②法律、制度规定严密,考试内容趋于现代化。

③实施过程漏洞百出,任用亲信、拉帮结派现象始终无法禁绝

评价:

南京临时政府

北洋政府时期

南京国民政府

1、依据:

孙中山文官考试思想

2、内容:

①以考试为主,

②建立考试院,

③完善国家政治制度,建立文官的培养、任用、监察等运行机制

3、作用:

奠定近代文官制度基础;

影响深远

4、局限:

只停留在纸面上

1、方式:

考试和甄别

2、建立标志:

1913年《文官考试法草案》的颁布

3、作用:

①促进旧人事制度向现代文官制度转变;

②保持行政的连续性和稳定性。

4、弊端:

女子不得参加考试

1、建立条件:

①1929年制定《公务员任用条例》1933年颁布《公务员任用法》

②以北洋政府时期文官制度为基础,继承、吸收中国传统考试监察制度和西方文官制度精华

2、建立

考试机关——考试院

法律——1929年《考试法》

3、特点:

①中西合璧

②考试选拔为主

③实现孙中山主张

④立法形式确立

⑤女子参加考试,更开放,公平

发端与奠基

形成与确立

发展与成熟

三

中华人民共和国的干部制度和公务员制度

【干部】新中国成立后,主要指中国共产党组织、国家机关、群众团体的工作人员,以及国营企事业单位的管理人员和各类专业技术人员。

【公务员】指在各级政府机关中,行使国家行政职权,执行国家公务的人员。除行政机关外,中国共产党机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关的工作人员均纳入公务员队伍。

(一)概念

(一)干部制度

(二)公务员制度

1、历程

(1)建立:新中国成立后, 统一管理的干部制度。

(2)发展:后来又建立了统一领导、统一管理下的分类管理的干部制度。

(3)完善:改革开放后。在干部选拔、任用、考核、奖惩、离休、退休、培训、工资、回避制度等方面进行改革。废止领导干部职务终身制等。

2、意义:在坚持贯彻中国共产党管理干部的根本原则下,逐步实现干部管理的科学化、民主化、法制化、现代化,特别是在干部管理体制上不断加强法制建设,初步建立起中国特色社会主义干部管理制度。

1、确立:

2005年,通过《中华人民共和国公务员法》;标志着国家公务员制度正式形成。

2、内容:

公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法,公务员考录工作正式进入法制化轨道。

3、特征:

报考公务员人数不断增多;文化程度呈现高学历化的特点;

考试录用的规模和范围扩大;录用过程透明化、公开化和平等化。

4、意义:

公务员政治、文化素质不断提升,为国家管理人员的队伍建设增添了活力。

(二)中华人民共和国的干部制度和公务员制度

南京临时政府

(1912.1—1912.3)

北洋政府

(1912.3—1928)

南京国民政府

(1927—1949)

中华人民共和国

(1949—今)

晚清政府

(1840—1912)

废旧立新

新陈代谢

崭新特色

近代以来中国的官员选拔与管理

废科举

学堂选官

留学毕业生选官

考试选官

考试

(文官考试制度)

甄别

公务员制度

中国特色社会主义干部管理制度

阶段 时间 内容及变化 特点

晚清 1840-1912 废科举, 学堂选官制度、留学毕业生选官 浓厚的

封建性

南京临时政府 1912 依据文官考试思想,形成文官选拔制度草案 浓厚的

西方化

北洋政府 1912-1927 建立文官考试制度

南京国民政府 1927-1949 建立公务员制度

建国初 1949-1978 建立干部制度 中国特色社会主义

改革开放 1978至今 改革干部管理制度,推行国家公务员制度

近代以来中国的官员选拔与管理制度变化

选择性必修1 第二单元

第7课 近代以来中国的官员选拔与管理

国民政府考试院旧址

Contents

目录

【课程标准】

了解中国古代科举制和西方近代文官制度对近现代中国公务员制度的影响

一、晚清选官制度的变化

二、民国时期的官员选拔制度

三、中华人民共和国的干部制度和公务员制度

一

晚清选官制度的变化

洋务运动的开展,科举制已经不能适应时代发展

文化上:西方文化的传入,使民主思想得到进一步传播,开始呼唤改革

政治上:清末统治面临内忧外患的局面,

维新变法运动和清末新政的推动;

①加设经济特科

②废八股

戊戌变法失败后,

所有考试悉照旧制。

戊戌变法期间

新政期间:

设学堂,废科举

各省书院一律必为大学堂;

府、州、县学改为中小学堂,并设蒙养学堂

1905年,废科举

至此,科举制最终废除。

1898年

1901年

(一)科举制的变革与废除

(2)过程:

(1)背景:

科举教育 学堂教育

1.官制改革

①总理衙门——外务部:

②设立新部门:

陆续设农工商部、巡警部、学部等部门,

瓦解了传统的六部建制;

新政期间

1904年

学堂选官制度

变革选官制

留学毕业生选官制度

2.选官制改革

颁布《奏定学堂章程》

学堂选官与科举制结合

(二)选官制度改革

科举选官 学堂选官、留学毕业生选官

▲ 1907年绘制的《两江师范学堂全图》

两江师范学堂是清末新式学堂的代表,由张之洞创建,初名三江师范学堂,1906年易名为两江师范学堂。

校名演变:

三江师范学堂

两江师范学堂

南京高等师范学校

国立东南大学

国立第四中山大学

国立江苏大学

国立中央大学

国立南京大学

南京大学

1910年赴美留学幼童

思考:两江师范学堂的毕业生、赴美留学毕业生还需要参加科举吗?

他们能否做官?

二

民国时期的官员选拔制度

南京临时政府

1、依据:

孙中山文官考试思想

2、内容:

①以考试为主,

②建立考试院,

③完善国家政治制度,建立文官的培养、任用、监察等运行机制

3、作用:

奠定近代文官制度基础;

影响深远.

4、局限:

只停留在纸面上

特点:吸收科举制有益成分,

又借鉴西方文官考试制度

(一)南京临时政府的新探索

——孙中山文官考试思想

思考:孙中山的文官考试思想的特点

见得各国宪法只有三权,还是很不完……任用官吏,在君主时代可以不用考试,共和时代考试是万不可少的。故兄弟想于三权之外,加多一个考试……中国也有宪法,一个是考试权,一个是弹劾权。

——孙中山关于 “五权宪法”的演说(1921年)

北洋政府时期

1、方式:

考试和甄别

2、建立标志:

1913年《文官考试法草案》的颁布

3、作用:

①促进旧人事制度向现代文官制度转变;

②保持行政的连续性和稳定性。

4、弊端:

女子不得参加考试

措施 对象 主管部门 考试类型/选拔方式

考试

甄别

(二)北洋政府的逐渐转型

——考试、甄别制度

民国男子年满21岁,

女子不得参加

政事堂铨叙局

已在文官职位的工作者

检验文凭、经历、成绩、学识与经验

文官高等/普通考试

司法官考试、知事试验、留学毕业生甄拔

文官普通考试之科目如下:一国文;二历史;三地理;四笔算;五法学通论;六经济学。

——《文官考试法草案》(1913)

①以立法形式实施;

②男女参政权不平等;

③选拔措施多样,科目广泛;

④考试和资历并重。

思考:结合《文官考试法草案》归纳这一时期选官制度的特点?

考试院为国民政府最高考试机关,掌理考选甄别事宜,所有公务员均须依法律经过考试院考选、铨叙(甄别),方得任用。

——《中华民国国民政府组织法》(1928年)

致力国民革命十年以上而有功劳者,经证明属实,即可免试任为公务员。

——《公务员任用法》(1933)

▲ 国民政府考试院旧址

考试院三孔门楼,中门上悬“为国求贤”四字题额,大门两旁有一副对联:

入此门来,莫作升官发财思想;

出此门去,要有修己安人工夫。

南京国民政府

1、建立条件:

①1929年制定《公务员任用条例》

1933年颁布《公务员任用法》

②以北洋政府时期文官制度为基础,继承、吸收中国传统考试监察制度和西方文官制度精华

2、建立

考试机关——考试院

法律——1929年《考试法》

思考:结合教材相关内容,

分析这一时期文官制度具有哪些特点?

(三)南京国民政府的最终确立

——公务员制度

①中西合璧

②考试选拔为主

③实现孙中山主张

④立法形式确立

⑤女子参加考试,更开放,公平

①允许女子参加考试,具有更强的开放性和平等性。

②法律、制度规定严密,考试内容趋于现代化。

③实施过程漏洞百出,任用亲信、拉帮结派现象始终无法禁绝

评价:

南京临时政府

北洋政府时期

南京国民政府

1、依据:

孙中山文官考试思想

2、内容:

①以考试为主,

②建立考试院,

③完善国家政治制度,建立文官的培养、任用、监察等运行机制

3、作用:

奠定近代文官制度基础;

影响深远

4、局限:

只停留在纸面上

1、方式:

考试和甄别

2、建立标志:

1913年《文官考试法草案》的颁布

3、作用:

①促进旧人事制度向现代文官制度转变;

②保持行政的连续性和稳定性。

4、弊端:

女子不得参加考试

1、建立条件:

①1929年制定《公务员任用条例》1933年颁布《公务员任用法》

②以北洋政府时期文官制度为基础,继承、吸收中国传统考试监察制度和西方文官制度精华

2、建立

考试机关——考试院

法律——1929年《考试法》

3、特点:

①中西合璧

②考试选拔为主

③实现孙中山主张

④立法形式确立

⑤女子参加考试,更开放,公平

发端与奠基

形成与确立

发展与成熟

三

中华人民共和国的干部制度和公务员制度

【干部】新中国成立后,主要指中国共产党组织、国家机关、群众团体的工作人员,以及国营企事业单位的管理人员和各类专业技术人员。

【公务员】指在各级政府机关中,行使国家行政职权,执行国家公务的人员。除行政机关外,中国共产党机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关的工作人员均纳入公务员队伍。

(一)概念

(一)干部制度

(二)公务员制度

1、历程

(1)建立:新中国成立后, 统一管理的干部制度。

(2)发展:后来又建立了统一领导、统一管理下的分类管理的干部制度。

(3)完善:改革开放后。在干部选拔、任用、考核、奖惩、离休、退休、培训、工资、回避制度等方面进行改革。废止领导干部职务终身制等。

2、意义:在坚持贯彻中国共产党管理干部的根本原则下,逐步实现干部管理的科学化、民主化、法制化、现代化,特别是在干部管理体制上不断加强法制建设,初步建立起中国特色社会主义干部管理制度。

1、确立:

2005年,通过《中华人民共和国公务员法》;标志着国家公务员制度正式形成。

2、内容:

公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法,公务员考录工作正式进入法制化轨道。

3、特征:

报考公务员人数不断增多;文化程度呈现高学历化的特点;

考试录用的规模和范围扩大;录用过程透明化、公开化和平等化。

4、意义:

公务员政治、文化素质不断提升,为国家管理人员的队伍建设增添了活力。

(二)中华人民共和国的干部制度和公务员制度

南京临时政府

(1912.1—1912.3)

北洋政府

(1912.3—1928)

南京国民政府

(1927—1949)

中华人民共和国

(1949—今)

晚清政府

(1840—1912)

废旧立新

新陈代谢

崭新特色

近代以来中国的官员选拔与管理

废科举

学堂选官

留学毕业生选官

考试选官

考试

(文官考试制度)

甄别

公务员制度

中国特色社会主义干部管理制度

阶段 时间 内容及变化 特点

晚清 1840-1912 废科举, 学堂选官制度、留学毕业生选官 浓厚的

封建性

南京临时政府 1912 依据文官考试思想,形成文官选拔制度草案 浓厚的

西方化

北洋政府 1912-1927 建立文官考试制度

南京国民政府 1927-1949 建立公务员制度

建国初 1949-1978 建立干部制度 中国特色社会主义

改革开放 1978至今 改革干部管理制度,推行国家公务员制度

近代以来中国的官员选拔与管理制度变化

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理