2024湘教版新教材高中地理必修第一册同步练习--第二节 土壤的形成(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024湘教版新教材高中地理必修第一册同步练习--第二节 土壤的形成(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 622.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-09-20 15:24:00 | ||

图片预览

文档简介

2024湘教版新教材高中地理必修第一册

第二节 土壤的形成

基础过关练

题组一 成土因素

土壤是指陆地表面具有一定肥力,能够生长植物的疏松表层。据此完成下面两题。

1.土壤肥力高低的重要标志是( )

A.矿物颗粒大小 B.透气状况好坏

C.有机质含量多少 D.透水能力大小

2.与一般岩石相比较,土壤的特征是( )

A.透水性差

B.具有肥力,能生长植物

C.致密黏重

D.在地表以下

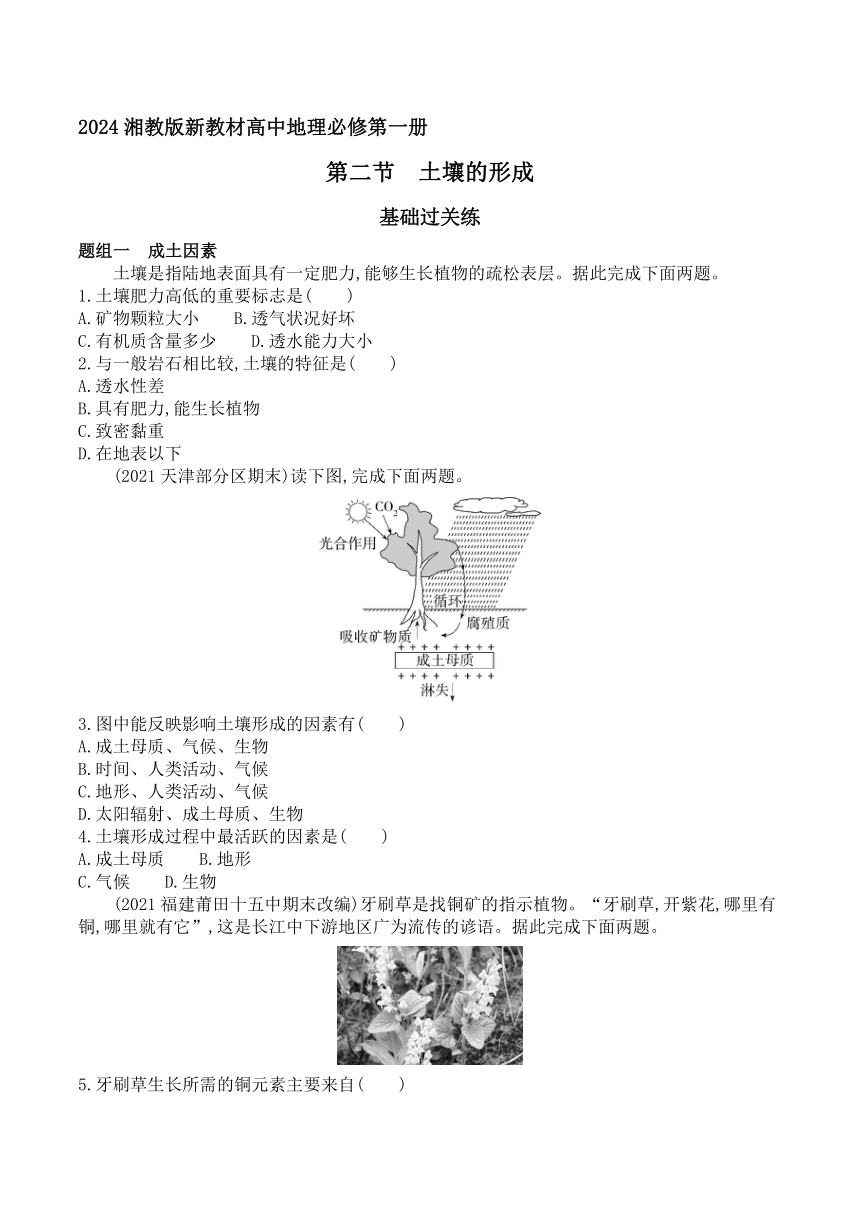

(2021天津部分区期末)读下图,完成下面两题。

3.图中能反映影响土壤形成的因素有( )

A.成土母质、气候、生物

B.时间、人类活动、气候

C.地形、人类活动、气候

D.太阳辐射、成土母质、生物

4.土壤形成过程中最活跃的因素是( )

A.成土母质 B.地形

C.气候 D.生物

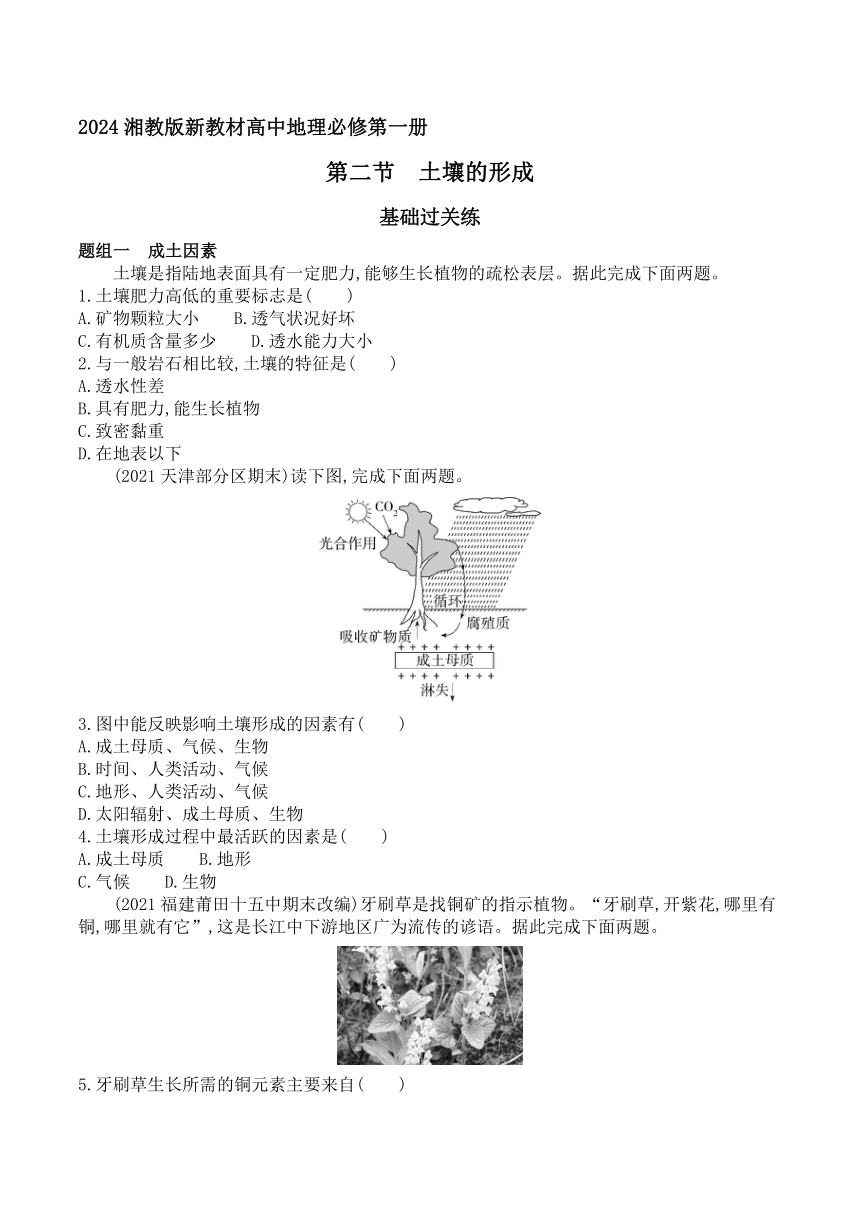

(2021福建莆田十五中期末改编)牙刷草是找铜矿的指示植物。“牙刷草,开紫花,哪里有铜,哪里就有它”,这是长江中下游地区广为流传的谚语。据此完成下面两题。

5.牙刷草生长所需的铜元素主要来自( )

A.生物 B.气候

C.地形 D.成土母质

6.有关土壤的叙述,正确的是( )

A.气候和地形是比较稳定的影响因素

B.成土母质是土壤有机质的来源

C.陡峭的山坡很难发育深厚的土壤

D.由低纬度向高纬度土壤风化壳变厚

人类活动在土壤形成过程中具有独特的作用,可以影响土壤的形成速度和发育程度及发育方向,对土壤形成具有快速、深刻的影响。结合所学知识,回答下面两题。

7.我国南方平原地区由于长期耕作形成的土壤是 ( )

A.水稻土 B.黑垆土

C.红黄壤 D.砖红壤

8.下列关于土壤与人类活动的关系,叙述正确的是( )

A.土壤与工农业生产的关系不密切

B.土壤退化与人类不合理的耕作经营活动有关

C.南方水稻土的形成与人类长期的耕作和培育无关

D.土壤是一种永续性的可更新的资源,无论如何利用都不会损耗其肥力

题组二 土壤剖面

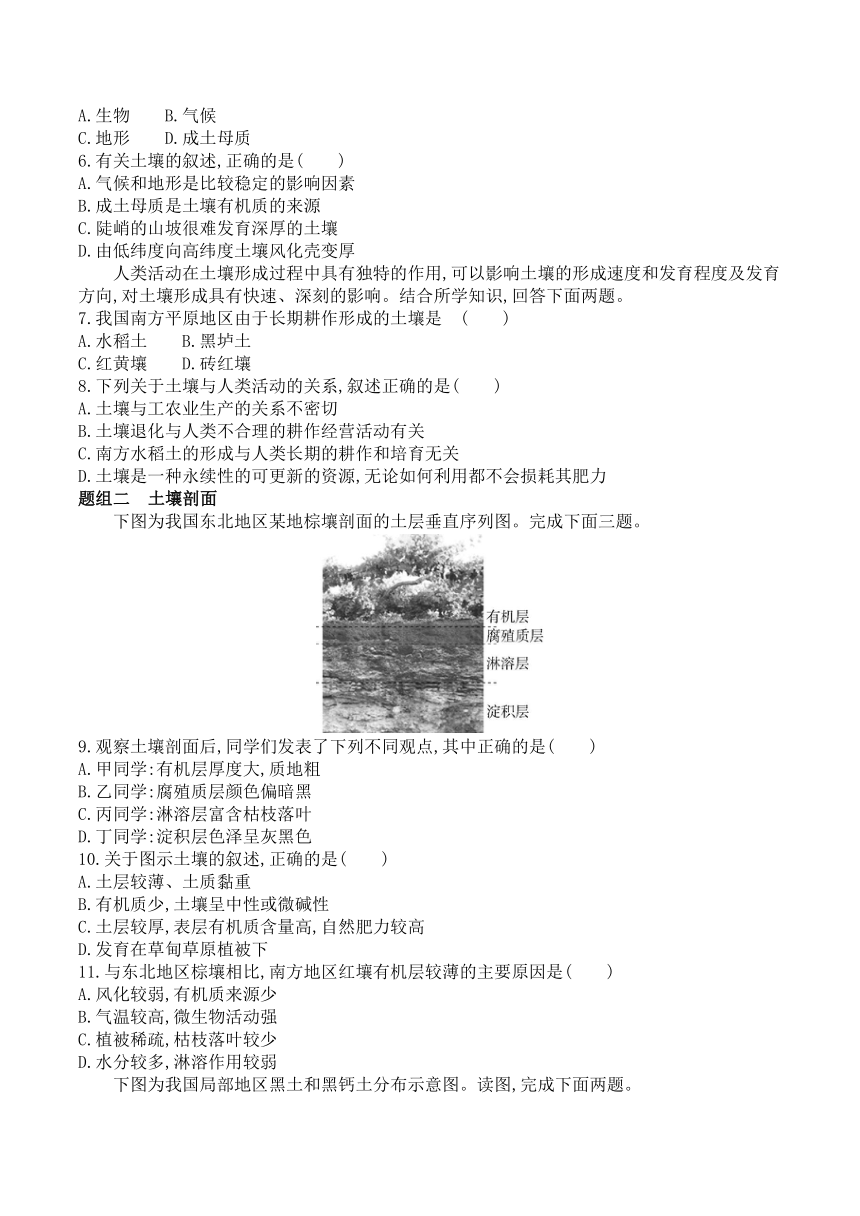

下图为我国东北地区某地棕壤剖面的土层垂直序列图。完成下面三题。

9.观察土壤剖面后,同学们发表了下列不同观点,其中正确的是( )

A.甲同学:有机层厚度大,质地粗

B.乙同学:腐殖质层颜色偏暗黑

C.丙同学:淋溶层富含枯枝落叶

D.丁同学:淀积层色泽呈灰黑色

10.关于图示土壤的叙述,正确的是( )

A.土层较薄、土质黏重

B.有机质少,土壤呈中性或微碱性

C.土层较厚,表层有机质含量高,自然肥力较高

D.发育在草甸草原植被下

11.与东北地区棕壤相比,南方地区红壤有机层较薄的主要原因是( )

A.风化较弱,有机质来源少

B.气温较高,微生物活动强

C.植被稀疏,枯枝落叶较少

D.水分较多,淋溶作用较弱

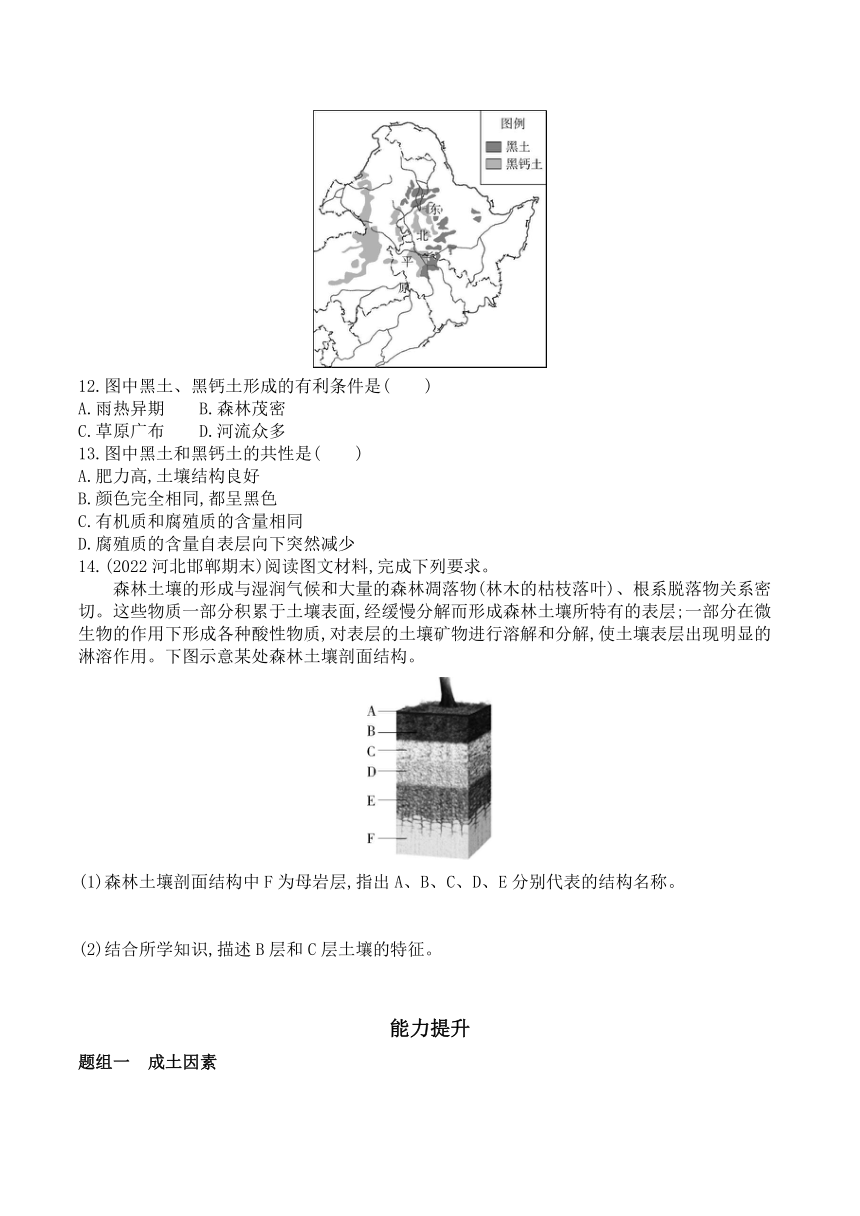

下图为我国局部地区黑土和黑钙土分布示意图。读图,完成下面两题。

12.图中黑土、黑钙土形成的有利条件是( )

A.雨热异期 B.森林茂密

C.草原广布 D.河流众多

13.图中黑土和黑钙土的共性是( )

A.肥力高,土壤结构良好

B.颜色完全相同,都呈黑色

C.有机质和腐殖质的含量相同

D.腐殖质的含量自表层向下突然减少

14.(2022河北邯郸期末)阅读图文材料,完成下列要求。

森林土壤的形成与湿润气候和大量的森林凋落物(林木的枯枝落叶)、根系脱落物关系密切。这些物质一部分积累于土壤表面,经缓慢分解而形成森林土壤所特有的表层;一部分在微生物的作用下形成各种酸性物质,对表层的土壤矿物进行溶解和分解,使土壤表层出现明显的淋溶作用。下图示意某处森林土壤剖面结构。

(1)森林土壤剖面结构中F为母岩层,指出A、B、C、D、E分别代表的结构名称。

(2)结合所学知识,描述B层和C层土壤的特征。

能力提升

题组一 成土因素

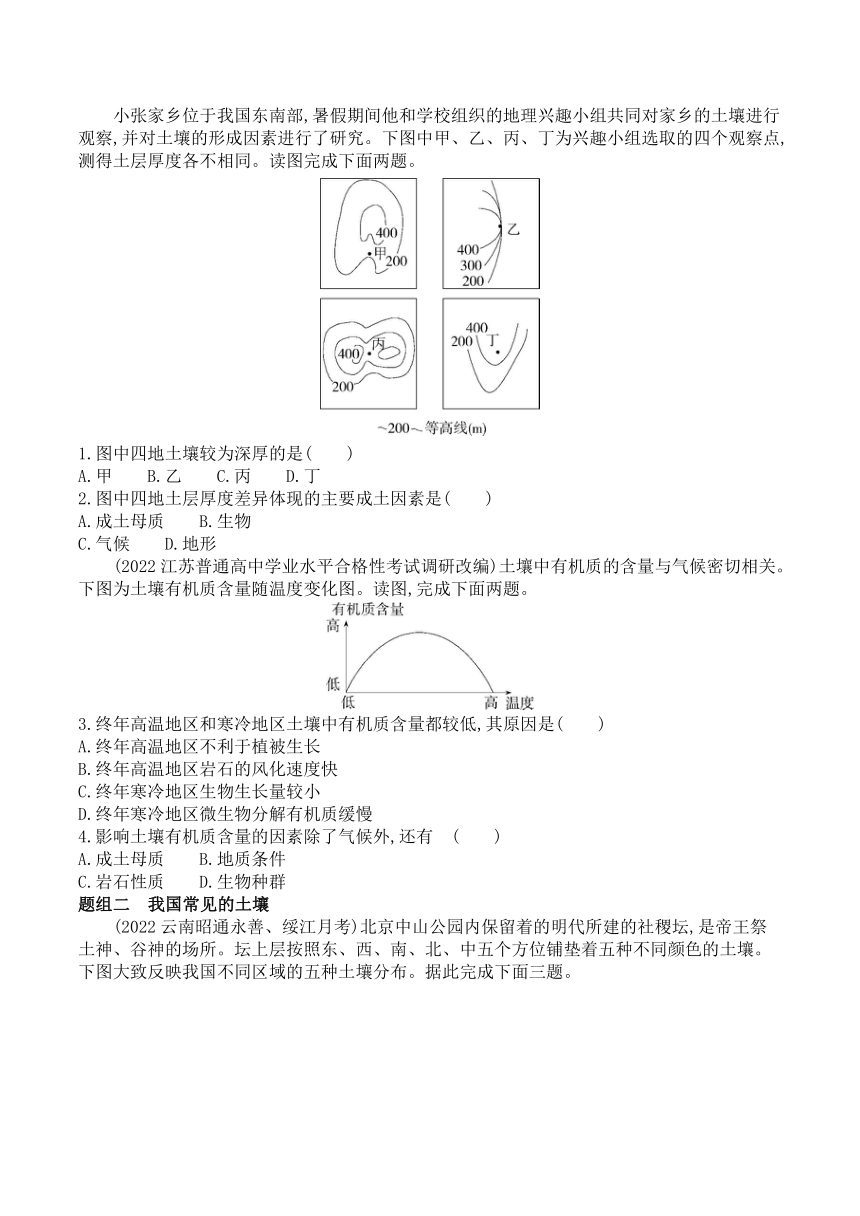

小张家乡位于我国东南部,暑假期间他和学校组织的地理兴趣小组共同对家乡的土壤进行观察,并对土壤的形成因素进行了研究。下图中甲、乙、丙、丁为兴趣小组选取的四个观察点,测得土层厚度各不相同。读图完成下面两题。

1.图中四地土壤较为深厚的是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

2.图中四地土层厚度差异体现的主要成土因素是( )

A.成土母质 B.生物

C.气候 D.地形

(2022江苏普通高中学业水平合格性考试调研改编)土壤中有机质的含量与气候密切相关。下图为土壤有机质含量随温度变化图。读图,完成下面两题。

3.终年高温地区和寒冷地区土壤中有机质含量都较低,其原因是( )

A.终年高温地区不利于植被生长

B.终年高温地区岩石的风化速度快

C.终年寒冷地区生物生长量较小

D.终年寒冷地区微生物分解有机质缓慢

4.影响土壤有机质含量的因素除了气候外,还有 ( )

A.成土母质 B.地质条件

C.岩石性质 D.生物种群

题组二 我国常见的土壤

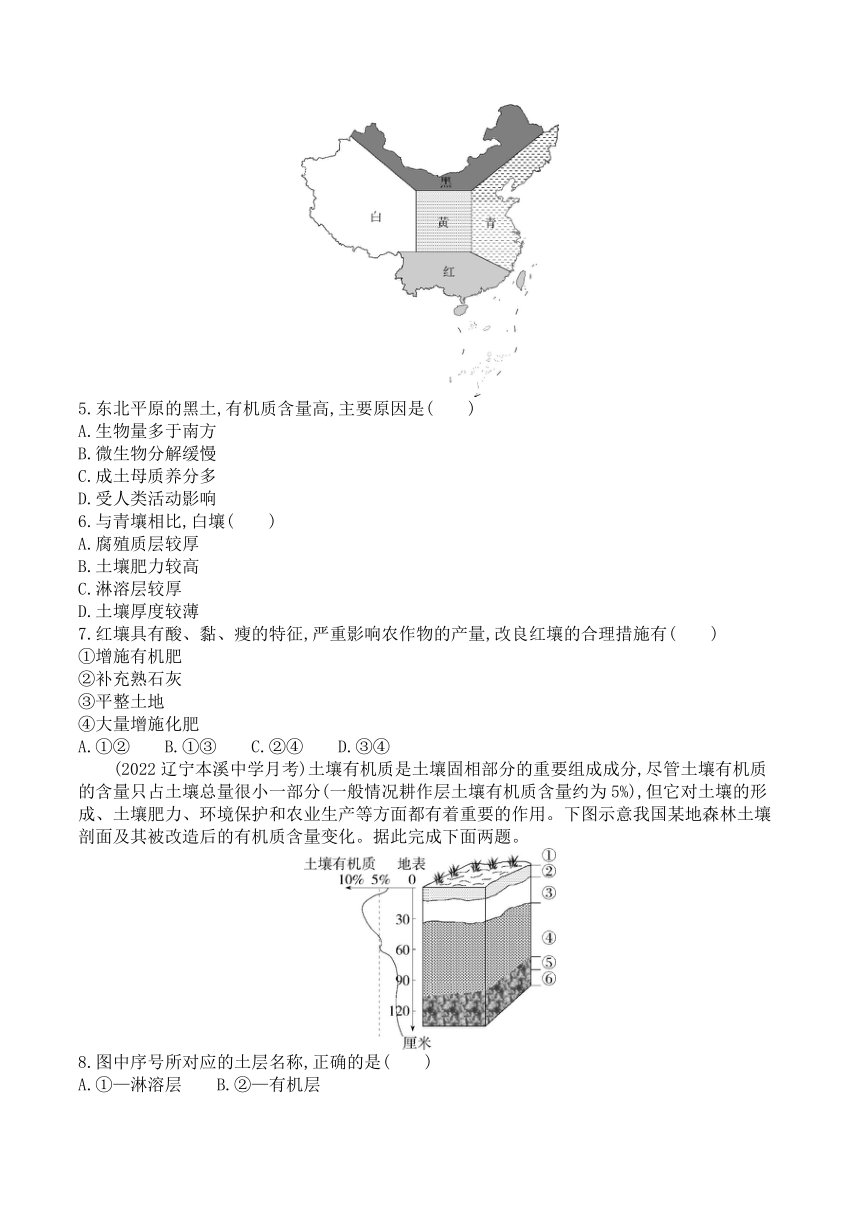

(2022云南昭通永善、绥江月考)北京中山公园内保留着的明代所建的社稷坛,是帝王祭土神、谷神的场所。坛上层按照东、西、南、北、中五个方位铺垫着五种不同颜色的土壤。下图大致反映我国不同区域的五种土壤分布。据此完成下面三题。

5.东北平原的黑土,有机质含量高,主要原因是( )

A.生物量多于南方

B.微生物分解缓慢

C.成土母质养分多

D.受人类活动影响

6.与青壤相比,白壤( )

A.腐殖质层较厚

B.土壤肥力较高

C.淋溶层较厚

D.土壤厚度较薄

7.红壤具有酸、黏、瘦的特征,严重影响农作物的产量,改良红壤的合理措施有( )

①增施有机肥

②补充熟石灰

③平整土地

④大量增施化肥

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

(2022辽宁本溪中学月考)土壤有机质是土壤固相部分的重要组成成分,尽管土壤有机质的含量只占土壤总量很小一部分(一般情况耕作层土壤有机质含量约为5%),但它对土壤的形成、土壤肥力、环境保护和农业生产等方面都有着重要的作用。下图示意我国某地森林土壤剖面及其被改造后的有机质含量变化。据此完成下面两题。

8.图中序号所对应的土层名称,正确的是( )

A.①—淋溶层 B.②—有机层

C.③—母质层 D.④—淀积层

9.针对该地不同深度土层有机质含量变化特点,农业生产宜采用的技术是( )

A.引水灌溉 B.作物轮作

C.深耕土壤 D.铺设砾石

10.(2021天津一中期末)阅读图文材料,完成下列要求。

黑土在我国东北地区广泛分布。黑土土层深厚,结构良好,腐殖质含量较高。自20世纪50年代以来,随着对黑土地的大规模开垦以及农业生产中频繁翻耕,土壤结构发生变化,耕作层下方形成一层紧实的“犁底层”(下图),黑土肥力下降明显。有专家建议,采用“少耕深松”的耕作方式以保护黑土。

(1)说明东北地区黑土腐殖质含量较高的气候原因。

(2)分析东北地区黑土肥力下降的人为原因。

(3)分析“少耕深松”对保持黑土肥力的作用。

专题强化练9 土壤

下面图1中的P点表示我国某地土壤组成物质的体积分数。图2示意理想土壤组成物质的体积百分比。据此完成下面三题。

图1

图2

1.据图1可知( )

A.该土壤的水分较少,植物易枯萎

B.该土壤通气透水,因而有机质含量不高

C.该土壤此时保温性可能不够好

D.该土壤呈酸性,可能为红壤

2.该土壤分布地区的气候类型可能是( )

A.热带沙漠气候

B.地中海气候

C.极地气候

D.温带季风气候

3.如果该土壤有时表层盐分升高,不利于作物生长,加剧这种现象的人类活动是( )

A.增施熟石灰 B.不合理灌溉

C.使用农药 D.毁林开荒

4.阅读图文材料,回答问题。

棕壤是发育于暖温带湿润气候区落叶林下的土壤,其土层呈鲜棕色,有机质含量高。在我国主要分布于辽东半岛、山东半岛等地区,所处地形主要为低山丘陵,成土母质多为花岗岩、片麻岩及页岩的风化产物。

亚马孙平原热带雨林地区的土壤为砖红壤,有机质含量非常低,呈酸性、黏重。早期欧洲殖民者在巴西亚马孙河流域发现,当地印第安人在一种与自然土壤颜色迥异的黑色土壤上耕作。据研究,这种黑色土壤是人工培育土壤,主要成分是生物炭(让木材、稻草或者农作物废弃物在缺氧的环境下燃烧,得到的物质就是生物炭)。

(1)说出棕壤形成的主要影响因素。

(2)简述当地印第安人用生物炭改良土壤的作用。

(3)与热带雨林区的砖红壤相比,我国东北地区的黑土比较肥沃的原因是( )

A.枯枝落叶分解慢,土壤养分流失少

B.有机养分主要储存在地表植物体内

C.植被遭到砍伐,土壤养分得以保留

D.岩石风化释放的养分不被植物吸收

答案全解全析

基础过关练

1.C 2.B 3.A 4.D 5.D 6.C 7.A 8.B

9.B 10.C 11.B 12.C 13.A

1.C 有机质含量多少是土壤肥力高低的重要标志,C正确。

2.B 土壤是指陆地表面具有一定肥力,能够生长植物的疏松表层。与一般岩石相比较,土壤的特征是具有一定肥力,能生长植物,B正确。

3.A 图中能反映影响土壤形成的因素有成土母质、光照和降水等气候因素、植物进行光合作用和生物循环等生物因素,A正确;图中对人类活动没有提及,B错误;图中对地形没有提及,C错误;图中太阳辐射只是影响植物光合作用的因素,D错误。

4.D 生物是土壤有机质的来源,也是土壤形成过程中最活跃的因素,土壤肥力与生物作用密切关联。

5.D 成土母质是土壤的初始状态,在很大程度上决定着土壤的物理和化学性质,故D项正确。

6.C 陡峭的山坡受重力影响,地表疏松物质的迁移速率快,因此很难发育深厚的土壤,C正确;在土壤形成过程中,气候和生物是比较活跃的因素,A错误;生物是土壤有机质的来源,B错误;由低纬度向高纬度土壤风化壳变薄,D错误。

7.A 我国南方平原地区由于长期耕作形成的土壤是水稻土。

8.B 土壤是农业生产中不可缺少的因素,故A错误;如果人类“只种不养”,必然会导致土壤退化,故B正确、D错误;南方水稻土是人类长期的耕作和培育形成的耕作土壤,故C错误。

9.B 腐殖质层是土壤腐殖质积累而形成的暗色土层,呈灰黑色或黑色,B正确。森林植被下,有机质主要以枯枝落叶的形式进入土壤,明显集中在有机层,厚度不大,A错误。淋溶层是由于淋溶作用使得物质迁移和损失的土层,不会含有枯枝落叶,C错误。淀积层是土壤物质沉淀、积累的层次,因不含腐殖质,颜色不会呈灰黑色,D错误。

10.C 由材料可知,该土壤为东北地区某地棕壤。棕壤是发育在温带落叶阔叶林下,土层较厚,土质黏重,表层有机质含量高,自然肥力较高的土壤,因此C正确。

11.B 与东北地区相比,南方地区气温较高,微生物活动强,有机质分解快,因此南方地区红壤有机层较东北地区棕壤薄,B正确;风化较弱不是主要原因,南方地区植被较多,水分较多,淋溶作用较强,A、C、D错误。

12.C 黑土、黑钙土是在草原或草甸草原植被下发育形成的,C正确、B错误。该地雨热同期,A错误。河流的数量与黑土、黑钙土的形成无关,D错误。

13.A 黑土和黑钙土是两种肥力高、土壤结构良好的土壤,A正确;黑钙土颜色呈暗黑色,与黑土不完全一样,B错误;两者有机质和腐殖质的含量不完全相同,C错误;两者都是在草原植被下发育的土壤,腐殖质的含量自表层向下逐渐减少,D错误。

14.答案 (1)A为有机层,B为腐殖质层,C为淋溶层,D为淀积层,E为母质层。

(2)B层为腐殖质层,有腐殖质积累,颜色较深,呈灰黑色或黑色;C层为淋溶层,是由于淋溶作用使得物质迁移和损失的土层,有机质含量低;色泽较淡。

解析 (1)森林土壤剖面自上而下为有机层、腐殖质层、淋溶层、淀积层、母质层、母岩层。

(2)结合所学知识可知,B层为腐殖质层,C层为淋溶层。腐殖质层有腐殖质积累,颜色较深,呈灰黑色或黑色;淋溶层是由于淋溶作用使得物质迁移和损失的土层,有机质含量低,色泽较淡。

能力提升练

1.A 2.D 3.C 4.D 5.B 6.D 7.A 8.D

9.C

1.A 地势低平有利于发育较深厚的土壤,甲所在的山谷地势低平,易堆积形成较深厚的土壤。

方法指导

等高线图的判读

等高线向数值低的地方凸出代表山脊,等高线向数值高的地方凸出代表山谷,等高线重叠的地方代表陡崖,相邻两个山顶之间为鞍部。

2.D 图示四地土层厚度各不相同,体现了地形对土壤形成的影响。

3.C 终年高温地区利于植被生长,A错误;岩石是土壤中矿物质的来源,不是土壤中有机质的来源,B错误;终年高温地区有机质分解快,终年寒冷地区生物生长量较小,所以终年高温地区和终年寒冷地区土壤中有机质含量都较低,C正确;终年寒冷地区有机质分解慢,但气候寒冷,生物生长量小,这才是土壤中有机质含量低的主要原因,D错误。

4.D 土壤有机质主要来源于植物、动物以及微生物,因此影响土壤有机质含量的因素除了气候外,还有生物种群,D正确。土壤有机质含量与成土母质、地质条件和岩石性质等关系不大,A、B、C错误。

5.B 东北平原纬度较高,热量条件较差,生物量较南方少,微生物分解缓慢,有机质得以积累,B正确、A错误;成土母质养分对土壤有机质含量影响很小,C错误;人类活动可能会造成土壤有机质的流失,导致土壤有机质含量减少,D错误。

6.D 与青壤相比,白壤所处的海拔高,气温低,生物作用弱,土壤发育程度低,土壤厚度较薄,D正确;气温低,枯枝落叶少,腐殖质层较薄,土壤肥力较低,A、B错误;气温低,降水少,淋溶层较薄,C错误。

7.A 红壤具有酸、黏、瘦的特征,对于瘦,可增施有机肥,①正确;对于酸,可补充熟石灰,降低酸性,②正确;平整土地一般是针对地形不够平坦或是沟壑地区采取的措施,③错误;大量增施化肥,会造成土壤板结等,④错误。故A正确。

8.D 由图可知,①为地表,②为腐殖质层,③为淋溶层,④为淀积层,D正确。

9.C 引水灌溉改善的是水分条件,作物轮作可以改善土壤中微量元素的含量,铺设砾石可以改变土壤水热条件,A、B、D错误。读图可知,从地表到土壤深层,土壤有机质含量大致体现先升高后降低的规律,土层较深处土壤有机质丰富,深耕土壤可以有效利用土壤肥力,C正确。

10.答案 (1)雨热同期,植物生长量大;冬季冷湿(或温度低),有机质分解慢。

(2)坡地开垦(或者频繁翻耕)造成黑土流失;连续(或长期)耕种,肥力消耗多;长期使用化肥,导致土壤板结(或者土壤结构发生变化/理化性质发生变化);(犁底层导致)土壤通透性(或透气、透水性)变差。

(3)减少土壤表层扰动(或表层紧实),减轻肥力流失(或水土流失);深层疏松(或消除犁底层),增强透气性和透水性。

解析 (1)从气候角度来说,腐殖质来源于有机质,而有机质多来源于枯枝落叶,枯枝落叶丰富,是由于植物生长量较大。因此东北地区腐殖质含量较高的气候原因在于其气候为季风气候,雨热同期,植物生长量大,枯枝落叶丰富,且冬季冷湿(或温度低),有机质分解较慢,利于腐殖质的积累。

(2)由材料可知,坡地开垦以及农业生产中频繁翻耕,导致土壤结构发生变化,肥力消耗过多;化肥使用导致土壤板结,最终形成犁底层,进一步导致了土壤透气性、透水性变差,加剧黑土肥力的下降。

(3)少耕意味着通过减少耕作频率来减少对表层土壤的影响,从而减轻水土流失问题,减轻肥力流失。深松意味着疏松土壤以消除犁底层从而增强黑土的透气性和透水性。在分析过程中,应当结合不同层面的问题进行因地制宜的综合分析。

专题强化练9土壤

1.C 2.D 3.B

1.C 理想的土壤体积组成是固体颗粒约占50%(矿物质占40%,有机质占10%),余下的水分和空气大约各占一半。如水分太多,则空气受到排挤,造成土温下降,土壤缺氧;如空气太多,则造成养分和水分供应不足,植物枯萎。图1中P点固体颗粒约占51%,水分约占38%,空气约占11%。因此土壤中空气不足,水分过多,故选C项。

方法技巧

箭头指向法判读平面三角坐标图

第一步:沿着三个坐标轴数值增大的方向画出三个箭头。如下图:

第二步:过图中P点,分别画出与上述三个箭头平行且延伸方向一致的三条斜虚线。

第三步:读出上述斜虚线与三个坐标轴的交点坐标,这就是P点在三个坐标轴上的坐标。故P点土壤中固体颗粒约占51%,水分约占38%,空气约占11%。

注意:此类图中三个构成要素所占比例的总和为100%。读图时必须将三个要素所占百分比都读出来,看相加是否为100%,进行验证。

2.D P点表示我国某地土壤组成物质的体积分数,则其分布地区的气候类型可能是温带季风气候,该气候夏季多雨。A、B、C三项中的气候类型在我国没有分布。故选D项。

3.B 土壤表层盐分升高,会产生土壤盐渍化现象。不合理灌溉如大水漫灌、只灌不排等都会使土壤表层盐分上升,产生土壤盐渍化现象,故B正确。

4.答案 (1)气候、植被(温带落叶林)、地形、成土母质(岩石)等。

(2)生物炭可以提高土壤的肥力,增加土壤的通气透水性,降低土壤黏重程度,改变土壤的颜色。

(3)A

解析 (1)影响土壤形成的因素有气候、植被、地形、岩石等。结合材料中的暖温带湿润气候区、落叶林、地形、花岗岩等分析回答。

(2)砖红壤呈酸性、黏重,而生物炭为黑色、呈碱性,疏松多孔。用生物炭改良土壤能提升土壤肥力,增加土壤的通气透水性,降低土壤黏重程度,改变土壤的颜色,等。

(3)与热带雨林区相比,我国东北地区纬度较高,气温较低,降水较少,枯枝落叶分解慢,土壤养分流失少,土壤中养分积累得多,土壤较肥沃。故选A。

第二节 土壤的形成

基础过关练

题组一 成土因素

土壤是指陆地表面具有一定肥力,能够生长植物的疏松表层。据此完成下面两题。

1.土壤肥力高低的重要标志是( )

A.矿物颗粒大小 B.透气状况好坏

C.有机质含量多少 D.透水能力大小

2.与一般岩石相比较,土壤的特征是( )

A.透水性差

B.具有肥力,能生长植物

C.致密黏重

D.在地表以下

(2021天津部分区期末)读下图,完成下面两题。

3.图中能反映影响土壤形成的因素有( )

A.成土母质、气候、生物

B.时间、人类活动、气候

C.地形、人类活动、气候

D.太阳辐射、成土母质、生物

4.土壤形成过程中最活跃的因素是( )

A.成土母质 B.地形

C.气候 D.生物

(2021福建莆田十五中期末改编)牙刷草是找铜矿的指示植物。“牙刷草,开紫花,哪里有铜,哪里就有它”,这是长江中下游地区广为流传的谚语。据此完成下面两题。

5.牙刷草生长所需的铜元素主要来自( )

A.生物 B.气候

C.地形 D.成土母质

6.有关土壤的叙述,正确的是( )

A.气候和地形是比较稳定的影响因素

B.成土母质是土壤有机质的来源

C.陡峭的山坡很难发育深厚的土壤

D.由低纬度向高纬度土壤风化壳变厚

人类活动在土壤形成过程中具有独特的作用,可以影响土壤的形成速度和发育程度及发育方向,对土壤形成具有快速、深刻的影响。结合所学知识,回答下面两题。

7.我国南方平原地区由于长期耕作形成的土壤是 ( )

A.水稻土 B.黑垆土

C.红黄壤 D.砖红壤

8.下列关于土壤与人类活动的关系,叙述正确的是( )

A.土壤与工农业生产的关系不密切

B.土壤退化与人类不合理的耕作经营活动有关

C.南方水稻土的形成与人类长期的耕作和培育无关

D.土壤是一种永续性的可更新的资源,无论如何利用都不会损耗其肥力

题组二 土壤剖面

下图为我国东北地区某地棕壤剖面的土层垂直序列图。完成下面三题。

9.观察土壤剖面后,同学们发表了下列不同观点,其中正确的是( )

A.甲同学:有机层厚度大,质地粗

B.乙同学:腐殖质层颜色偏暗黑

C.丙同学:淋溶层富含枯枝落叶

D.丁同学:淀积层色泽呈灰黑色

10.关于图示土壤的叙述,正确的是( )

A.土层较薄、土质黏重

B.有机质少,土壤呈中性或微碱性

C.土层较厚,表层有机质含量高,自然肥力较高

D.发育在草甸草原植被下

11.与东北地区棕壤相比,南方地区红壤有机层较薄的主要原因是( )

A.风化较弱,有机质来源少

B.气温较高,微生物活动强

C.植被稀疏,枯枝落叶较少

D.水分较多,淋溶作用较弱

下图为我国局部地区黑土和黑钙土分布示意图。读图,完成下面两题。

12.图中黑土、黑钙土形成的有利条件是( )

A.雨热异期 B.森林茂密

C.草原广布 D.河流众多

13.图中黑土和黑钙土的共性是( )

A.肥力高,土壤结构良好

B.颜色完全相同,都呈黑色

C.有机质和腐殖质的含量相同

D.腐殖质的含量自表层向下突然减少

14.(2022河北邯郸期末)阅读图文材料,完成下列要求。

森林土壤的形成与湿润气候和大量的森林凋落物(林木的枯枝落叶)、根系脱落物关系密切。这些物质一部分积累于土壤表面,经缓慢分解而形成森林土壤所特有的表层;一部分在微生物的作用下形成各种酸性物质,对表层的土壤矿物进行溶解和分解,使土壤表层出现明显的淋溶作用。下图示意某处森林土壤剖面结构。

(1)森林土壤剖面结构中F为母岩层,指出A、B、C、D、E分别代表的结构名称。

(2)结合所学知识,描述B层和C层土壤的特征。

能力提升

题组一 成土因素

小张家乡位于我国东南部,暑假期间他和学校组织的地理兴趣小组共同对家乡的土壤进行观察,并对土壤的形成因素进行了研究。下图中甲、乙、丙、丁为兴趣小组选取的四个观察点,测得土层厚度各不相同。读图完成下面两题。

1.图中四地土壤较为深厚的是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

2.图中四地土层厚度差异体现的主要成土因素是( )

A.成土母质 B.生物

C.气候 D.地形

(2022江苏普通高中学业水平合格性考试调研改编)土壤中有机质的含量与气候密切相关。下图为土壤有机质含量随温度变化图。读图,完成下面两题。

3.终年高温地区和寒冷地区土壤中有机质含量都较低,其原因是( )

A.终年高温地区不利于植被生长

B.终年高温地区岩石的风化速度快

C.终年寒冷地区生物生长量较小

D.终年寒冷地区微生物分解有机质缓慢

4.影响土壤有机质含量的因素除了气候外,还有 ( )

A.成土母质 B.地质条件

C.岩石性质 D.生物种群

题组二 我国常见的土壤

(2022云南昭通永善、绥江月考)北京中山公园内保留着的明代所建的社稷坛,是帝王祭土神、谷神的场所。坛上层按照东、西、南、北、中五个方位铺垫着五种不同颜色的土壤。下图大致反映我国不同区域的五种土壤分布。据此完成下面三题。

5.东北平原的黑土,有机质含量高,主要原因是( )

A.生物量多于南方

B.微生物分解缓慢

C.成土母质养分多

D.受人类活动影响

6.与青壤相比,白壤( )

A.腐殖质层较厚

B.土壤肥力较高

C.淋溶层较厚

D.土壤厚度较薄

7.红壤具有酸、黏、瘦的特征,严重影响农作物的产量,改良红壤的合理措施有( )

①增施有机肥

②补充熟石灰

③平整土地

④大量增施化肥

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

(2022辽宁本溪中学月考)土壤有机质是土壤固相部分的重要组成成分,尽管土壤有机质的含量只占土壤总量很小一部分(一般情况耕作层土壤有机质含量约为5%),但它对土壤的形成、土壤肥力、环境保护和农业生产等方面都有着重要的作用。下图示意我国某地森林土壤剖面及其被改造后的有机质含量变化。据此完成下面两题。

8.图中序号所对应的土层名称,正确的是( )

A.①—淋溶层 B.②—有机层

C.③—母质层 D.④—淀积层

9.针对该地不同深度土层有机质含量变化特点,农业生产宜采用的技术是( )

A.引水灌溉 B.作物轮作

C.深耕土壤 D.铺设砾石

10.(2021天津一中期末)阅读图文材料,完成下列要求。

黑土在我国东北地区广泛分布。黑土土层深厚,结构良好,腐殖质含量较高。自20世纪50年代以来,随着对黑土地的大规模开垦以及农业生产中频繁翻耕,土壤结构发生变化,耕作层下方形成一层紧实的“犁底层”(下图),黑土肥力下降明显。有专家建议,采用“少耕深松”的耕作方式以保护黑土。

(1)说明东北地区黑土腐殖质含量较高的气候原因。

(2)分析东北地区黑土肥力下降的人为原因。

(3)分析“少耕深松”对保持黑土肥力的作用。

专题强化练9 土壤

下面图1中的P点表示我国某地土壤组成物质的体积分数。图2示意理想土壤组成物质的体积百分比。据此完成下面三题。

图1

图2

1.据图1可知( )

A.该土壤的水分较少,植物易枯萎

B.该土壤通气透水,因而有机质含量不高

C.该土壤此时保温性可能不够好

D.该土壤呈酸性,可能为红壤

2.该土壤分布地区的气候类型可能是( )

A.热带沙漠气候

B.地中海气候

C.极地气候

D.温带季风气候

3.如果该土壤有时表层盐分升高,不利于作物生长,加剧这种现象的人类活动是( )

A.增施熟石灰 B.不合理灌溉

C.使用农药 D.毁林开荒

4.阅读图文材料,回答问题。

棕壤是发育于暖温带湿润气候区落叶林下的土壤,其土层呈鲜棕色,有机质含量高。在我国主要分布于辽东半岛、山东半岛等地区,所处地形主要为低山丘陵,成土母质多为花岗岩、片麻岩及页岩的风化产物。

亚马孙平原热带雨林地区的土壤为砖红壤,有机质含量非常低,呈酸性、黏重。早期欧洲殖民者在巴西亚马孙河流域发现,当地印第安人在一种与自然土壤颜色迥异的黑色土壤上耕作。据研究,这种黑色土壤是人工培育土壤,主要成分是生物炭(让木材、稻草或者农作物废弃物在缺氧的环境下燃烧,得到的物质就是生物炭)。

(1)说出棕壤形成的主要影响因素。

(2)简述当地印第安人用生物炭改良土壤的作用。

(3)与热带雨林区的砖红壤相比,我国东北地区的黑土比较肥沃的原因是( )

A.枯枝落叶分解慢,土壤养分流失少

B.有机养分主要储存在地表植物体内

C.植被遭到砍伐,土壤养分得以保留

D.岩石风化释放的养分不被植物吸收

答案全解全析

基础过关练

1.C 2.B 3.A 4.D 5.D 6.C 7.A 8.B

9.B 10.C 11.B 12.C 13.A

1.C 有机质含量多少是土壤肥力高低的重要标志,C正确。

2.B 土壤是指陆地表面具有一定肥力,能够生长植物的疏松表层。与一般岩石相比较,土壤的特征是具有一定肥力,能生长植物,B正确。

3.A 图中能反映影响土壤形成的因素有成土母质、光照和降水等气候因素、植物进行光合作用和生物循环等生物因素,A正确;图中对人类活动没有提及,B错误;图中对地形没有提及,C错误;图中太阳辐射只是影响植物光合作用的因素,D错误。

4.D 生物是土壤有机质的来源,也是土壤形成过程中最活跃的因素,土壤肥力与生物作用密切关联。

5.D 成土母质是土壤的初始状态,在很大程度上决定着土壤的物理和化学性质,故D项正确。

6.C 陡峭的山坡受重力影响,地表疏松物质的迁移速率快,因此很难发育深厚的土壤,C正确;在土壤形成过程中,气候和生物是比较活跃的因素,A错误;生物是土壤有机质的来源,B错误;由低纬度向高纬度土壤风化壳变薄,D错误。

7.A 我国南方平原地区由于长期耕作形成的土壤是水稻土。

8.B 土壤是农业生产中不可缺少的因素,故A错误;如果人类“只种不养”,必然会导致土壤退化,故B正确、D错误;南方水稻土是人类长期的耕作和培育形成的耕作土壤,故C错误。

9.B 腐殖质层是土壤腐殖质积累而形成的暗色土层,呈灰黑色或黑色,B正确。森林植被下,有机质主要以枯枝落叶的形式进入土壤,明显集中在有机层,厚度不大,A错误。淋溶层是由于淋溶作用使得物质迁移和损失的土层,不会含有枯枝落叶,C错误。淀积层是土壤物质沉淀、积累的层次,因不含腐殖质,颜色不会呈灰黑色,D错误。

10.C 由材料可知,该土壤为东北地区某地棕壤。棕壤是发育在温带落叶阔叶林下,土层较厚,土质黏重,表层有机质含量高,自然肥力较高的土壤,因此C正确。

11.B 与东北地区相比,南方地区气温较高,微生物活动强,有机质分解快,因此南方地区红壤有机层较东北地区棕壤薄,B正确;风化较弱不是主要原因,南方地区植被较多,水分较多,淋溶作用较强,A、C、D错误。

12.C 黑土、黑钙土是在草原或草甸草原植被下发育形成的,C正确、B错误。该地雨热同期,A错误。河流的数量与黑土、黑钙土的形成无关,D错误。

13.A 黑土和黑钙土是两种肥力高、土壤结构良好的土壤,A正确;黑钙土颜色呈暗黑色,与黑土不完全一样,B错误;两者有机质和腐殖质的含量不完全相同,C错误;两者都是在草原植被下发育的土壤,腐殖质的含量自表层向下逐渐减少,D错误。

14.答案 (1)A为有机层,B为腐殖质层,C为淋溶层,D为淀积层,E为母质层。

(2)B层为腐殖质层,有腐殖质积累,颜色较深,呈灰黑色或黑色;C层为淋溶层,是由于淋溶作用使得物质迁移和损失的土层,有机质含量低;色泽较淡。

解析 (1)森林土壤剖面自上而下为有机层、腐殖质层、淋溶层、淀积层、母质层、母岩层。

(2)结合所学知识可知,B层为腐殖质层,C层为淋溶层。腐殖质层有腐殖质积累,颜色较深,呈灰黑色或黑色;淋溶层是由于淋溶作用使得物质迁移和损失的土层,有机质含量低,色泽较淡。

能力提升练

1.A 2.D 3.C 4.D 5.B 6.D 7.A 8.D

9.C

1.A 地势低平有利于发育较深厚的土壤,甲所在的山谷地势低平,易堆积形成较深厚的土壤。

方法指导

等高线图的判读

等高线向数值低的地方凸出代表山脊,等高线向数值高的地方凸出代表山谷,等高线重叠的地方代表陡崖,相邻两个山顶之间为鞍部。

2.D 图示四地土层厚度各不相同,体现了地形对土壤形成的影响。

3.C 终年高温地区利于植被生长,A错误;岩石是土壤中矿物质的来源,不是土壤中有机质的来源,B错误;终年高温地区有机质分解快,终年寒冷地区生物生长量较小,所以终年高温地区和终年寒冷地区土壤中有机质含量都较低,C正确;终年寒冷地区有机质分解慢,但气候寒冷,生物生长量小,这才是土壤中有机质含量低的主要原因,D错误。

4.D 土壤有机质主要来源于植物、动物以及微生物,因此影响土壤有机质含量的因素除了气候外,还有生物种群,D正确。土壤有机质含量与成土母质、地质条件和岩石性质等关系不大,A、B、C错误。

5.B 东北平原纬度较高,热量条件较差,生物量较南方少,微生物分解缓慢,有机质得以积累,B正确、A错误;成土母质养分对土壤有机质含量影响很小,C错误;人类活动可能会造成土壤有机质的流失,导致土壤有机质含量减少,D错误。

6.D 与青壤相比,白壤所处的海拔高,气温低,生物作用弱,土壤发育程度低,土壤厚度较薄,D正确;气温低,枯枝落叶少,腐殖质层较薄,土壤肥力较低,A、B错误;气温低,降水少,淋溶层较薄,C错误。

7.A 红壤具有酸、黏、瘦的特征,对于瘦,可增施有机肥,①正确;对于酸,可补充熟石灰,降低酸性,②正确;平整土地一般是针对地形不够平坦或是沟壑地区采取的措施,③错误;大量增施化肥,会造成土壤板结等,④错误。故A正确。

8.D 由图可知,①为地表,②为腐殖质层,③为淋溶层,④为淀积层,D正确。

9.C 引水灌溉改善的是水分条件,作物轮作可以改善土壤中微量元素的含量,铺设砾石可以改变土壤水热条件,A、B、D错误。读图可知,从地表到土壤深层,土壤有机质含量大致体现先升高后降低的规律,土层较深处土壤有机质丰富,深耕土壤可以有效利用土壤肥力,C正确。

10.答案 (1)雨热同期,植物生长量大;冬季冷湿(或温度低),有机质分解慢。

(2)坡地开垦(或者频繁翻耕)造成黑土流失;连续(或长期)耕种,肥力消耗多;长期使用化肥,导致土壤板结(或者土壤结构发生变化/理化性质发生变化);(犁底层导致)土壤通透性(或透气、透水性)变差。

(3)减少土壤表层扰动(或表层紧实),减轻肥力流失(或水土流失);深层疏松(或消除犁底层),增强透气性和透水性。

解析 (1)从气候角度来说,腐殖质来源于有机质,而有机质多来源于枯枝落叶,枯枝落叶丰富,是由于植物生长量较大。因此东北地区腐殖质含量较高的气候原因在于其气候为季风气候,雨热同期,植物生长量大,枯枝落叶丰富,且冬季冷湿(或温度低),有机质分解较慢,利于腐殖质的积累。

(2)由材料可知,坡地开垦以及农业生产中频繁翻耕,导致土壤结构发生变化,肥力消耗过多;化肥使用导致土壤板结,最终形成犁底层,进一步导致了土壤透气性、透水性变差,加剧黑土肥力的下降。

(3)少耕意味着通过减少耕作频率来减少对表层土壤的影响,从而减轻水土流失问题,减轻肥力流失。深松意味着疏松土壤以消除犁底层从而增强黑土的透气性和透水性。在分析过程中,应当结合不同层面的问题进行因地制宜的综合分析。

专题强化练9土壤

1.C 2.D 3.B

1.C 理想的土壤体积组成是固体颗粒约占50%(矿物质占40%,有机质占10%),余下的水分和空气大约各占一半。如水分太多,则空气受到排挤,造成土温下降,土壤缺氧;如空气太多,则造成养分和水分供应不足,植物枯萎。图1中P点固体颗粒约占51%,水分约占38%,空气约占11%。因此土壤中空气不足,水分过多,故选C项。

方法技巧

箭头指向法判读平面三角坐标图

第一步:沿着三个坐标轴数值增大的方向画出三个箭头。如下图:

第二步:过图中P点,分别画出与上述三个箭头平行且延伸方向一致的三条斜虚线。

第三步:读出上述斜虚线与三个坐标轴的交点坐标,这就是P点在三个坐标轴上的坐标。故P点土壤中固体颗粒约占51%,水分约占38%,空气约占11%。

注意:此类图中三个构成要素所占比例的总和为100%。读图时必须将三个要素所占百分比都读出来,看相加是否为100%,进行验证。

2.D P点表示我国某地土壤组成物质的体积分数,则其分布地区的气候类型可能是温带季风气候,该气候夏季多雨。A、B、C三项中的气候类型在我国没有分布。故选D项。

3.B 土壤表层盐分升高,会产生土壤盐渍化现象。不合理灌溉如大水漫灌、只灌不排等都会使土壤表层盐分上升,产生土壤盐渍化现象,故B正确。

4.答案 (1)气候、植被(温带落叶林)、地形、成土母质(岩石)等。

(2)生物炭可以提高土壤的肥力,增加土壤的通气透水性,降低土壤黏重程度,改变土壤的颜色。

(3)A

解析 (1)影响土壤形成的因素有气候、植被、地形、岩石等。结合材料中的暖温带湿润气候区、落叶林、地形、花岗岩等分析回答。

(2)砖红壤呈酸性、黏重,而生物炭为黑色、呈碱性,疏松多孔。用生物炭改良土壤能提升土壤肥力,增加土壤的通气透水性,降低土壤黏重程度,改变土壤的颜色,等。

(3)与热带雨林区相比,我国东北地区纬度较高,气温较低,降水较少,枯枝落叶分解慢,土壤养分流失少,土壤中养分积累得多,土壤较肥沃。故选A。