1.4地球的演化-高一地理上册同步备课系列(湘教版必修第一册)课件(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 1.4地球的演化-高一地理上册同步备课系列(湘教版必修第一册)课件(共24张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 55.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-09-20 16:49:25 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

新湘教 必修一

第一章 宇宙中的地球

第四节 地球的演化

必备干货

课标解读

1.理解地质年代,掌握地层、化石概念,明确其对研究地球演化的意义。

2.利用地质年代简表,能描述不同地质时期的地球面貌、地壳运动、古生物情况。

田家大院倾情力作

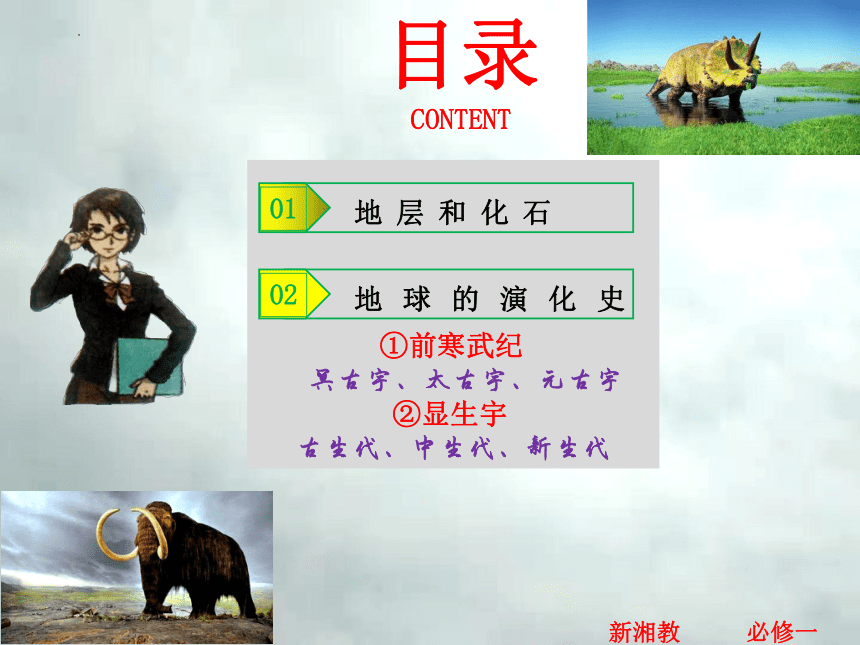

①前寒武纪

冥古宇、太古宇、元古宇

②显生宇

古生代、中生代、新生代

目录

CONTENT

01

地层和化石

02

地球的演化史

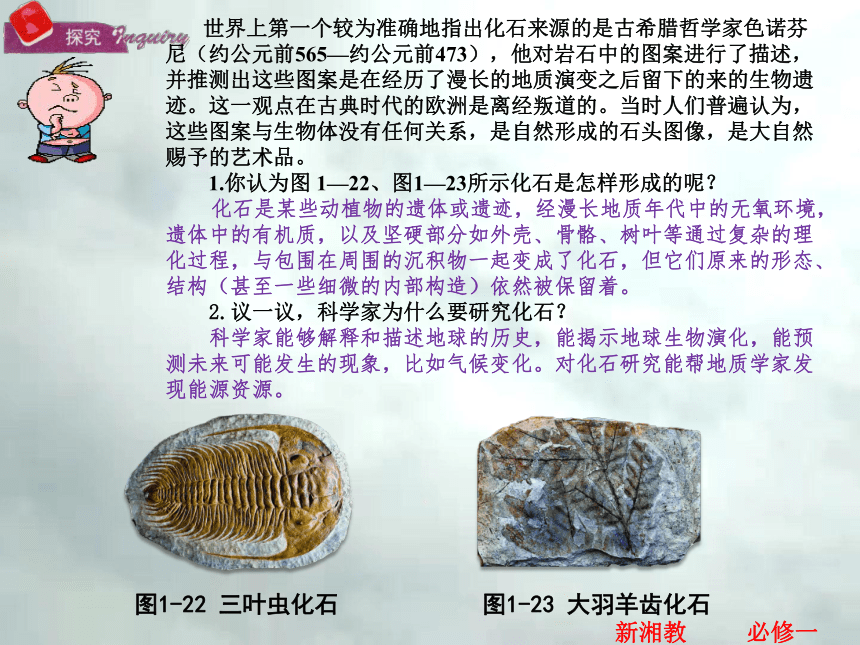

图1-22 三叶虫化石

图1-23 大羽羊齿化石

世界上第一个较为准确地指出化石来源的是古希腊哲学家色诺芬尼(约公元前565—约公元前473),他对岩石中的图案进行了描述,并推测出这些图案是在经历了漫长的地质演变之后留下的来的生物遗迹。这一观点在古典时代的欧洲是离经叛道的。当时人们普遍认为,这些图案与生物体没有任何关系,是自然形成的石头图像,是大自然赐予的艺术品。

1.你认为图 1—22、图1—23所示化石是怎样形成的呢?

化石是某些动植物的遗体或遗迹,经漫长地质年代中的无氧环境,遗体中的有机质,以及坚硬部分如外壳、骨骼、树叶等通过复杂的理化过程,与包围在周围的沉积物一起变成了化石,但它们原来的形态、结构(甚至一些细微的内部构造)依然被保留着。

2.议一议,科学家为什么要研究化石?

科学家能够解释和描述地球的历史,能揭示地球生物演化,能预测未来可能发生的现象,比如气候变化。对化石研究能帮地质学家发现能源资源。

考点拓展

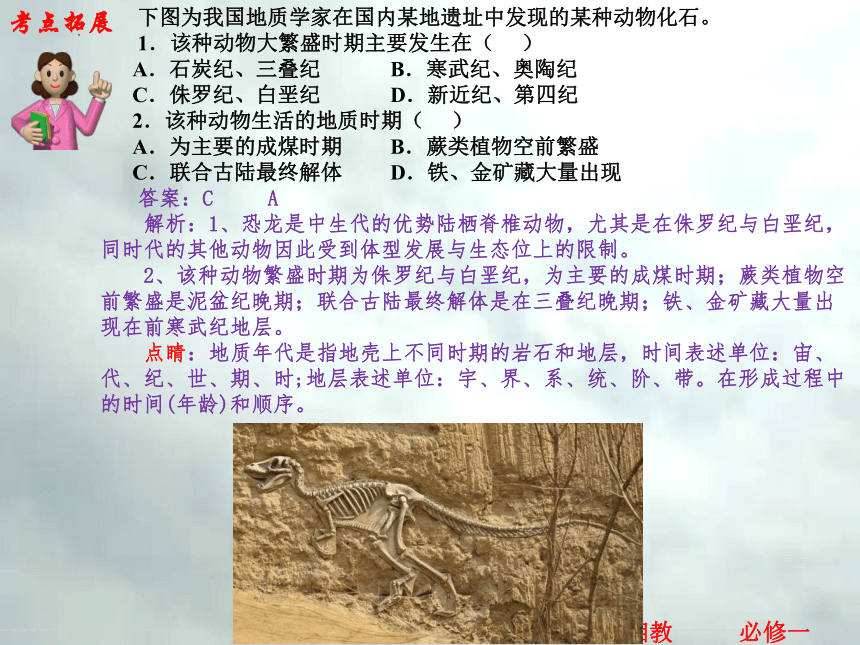

下图为我国地质学家在国内某地遗址中发现的某种动物化石。

1.该种动物大繁盛时期主要发生在( )

A.石炭纪、三叠纪 B.寒武纪、奥陶纪

C.侏罗纪、白垩纪 D.新近纪、第四纪

2.该种动物生活的地质时期( )

A.为主要的成煤时期 B.蕨类植物空前繁盛

C.联合古陆最终解体 D.铁、金矿藏大量出现

答案:C A

解析:1、恐龙是中生代的优势陆栖脊椎动物,尤其是在侏罗纪与白垩纪,同时代的其他动物因此受到体型发展与生态位上的限制。

2、该种动物繁盛时期为侏罗纪与白垩纪,为主要的成煤时期;蕨类植物空前繁盛是泥盆纪晚期;联合古陆最终解体是在三叠纪晚期;铁、金矿藏大量出现在前寒武纪地层。

点睛:地质年代是指地壳上不同时期的岩石和地层,时间表述单位:宙、代、纪、世、期、时;地层表述单位:宇、界、系、统、阶、带。在形成过程中的时间(年龄)和顺序。

科学家推算地球的年龄约为46亿年,地球经历了缓慢的演化,也遭遇了剧烈的突变。

一、地层和化石

地层是地壳上部呈带状分布的层状岩石或堆积物(沉积岩)。各个时代的地层,留下了历史事件的痕迹,保存有不同时代生物遗体或遗迹,遗留下环境变化的物质凭证,是记录地球历史的“书页”。

化石多数是古生物的遗体,如贝壳、骨骼等;少数是古生物活动的痕迹,如足迹、粪便等。

贝壳化石

鱼骨骼化石

恐龙足印化石

恐龙粪便化石

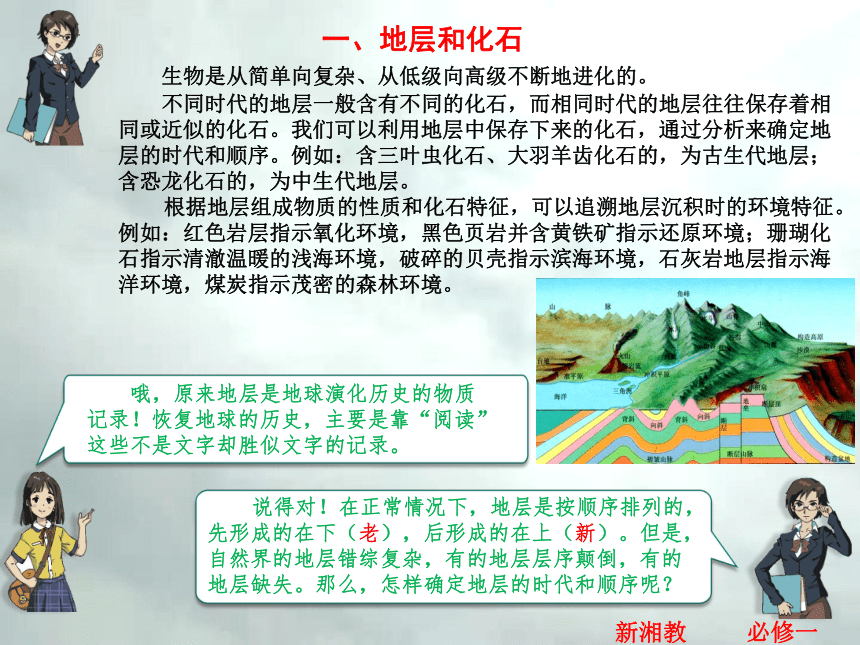

一、地层和化石

生物是从简单向复杂、从低级向高级不断地进化的。

不同时代的地层一般含有不同的化石,而相同时代的地层往往保存着相同或近似的化石。我们可以利用地层中保存下来的化石,通过分析来确定地层的时代和顺序。例如:含三叶虫化石、大羽羊齿化石的,为古生代地层;含恐龙化石的,为中生代地层。

根据地层组成物质的性质和化石特征,可以追溯地层沉积时的环境特征。例如:红色岩层指示氧化环境,黑色页岩并含黄铁矿指示还原环境;珊瑚化石指示清澈温暖的浅海环境,破碎的贝壳指示滨海环境,石灰岩地层指示海洋环境,煤炭指示茂密的森林环境。

哦,原来地层是地球演化历史的物质记录!恢复地球的历史,主要是靠“阅读”这些不是文字却胜似文字的记录。

说得对!在正常情况下,地层是按顺序排列的,先形成的在下(老),后形成的在上(新)。但是,自然界的地层错综复杂,有的地层层序颠倒,有的地层缺失。那么,怎样确定地层的时代和顺序呢?

注:二分日和二至日皆就北半球而言

实践应用

(30页)

图1—24 密封于琥珀内的昆虫化石

古生物化石的形成

首先,生物本身具有硬壳、骨骼等不易毁坏的硬体部分容易形成化石。只有在特殊条件下,硬体和软体才能一齐被保存下来。例如:密封于琥珀内的昆虫化石,栩栩如生;在西伯利亚和阿拉斯加发现的保存于冻土中的猛犸,皮毛血肉俱存。

其次,生物死亡后必须尽快被沉积物掩埋,这样才能避免腐烂或被其他动物吞食。最后,埋藏下来的生物遗体必须经石化(如矿物质充填或交代作用、植物炭化作用等)才能形成化石。

世界最完整的猛犸象化石

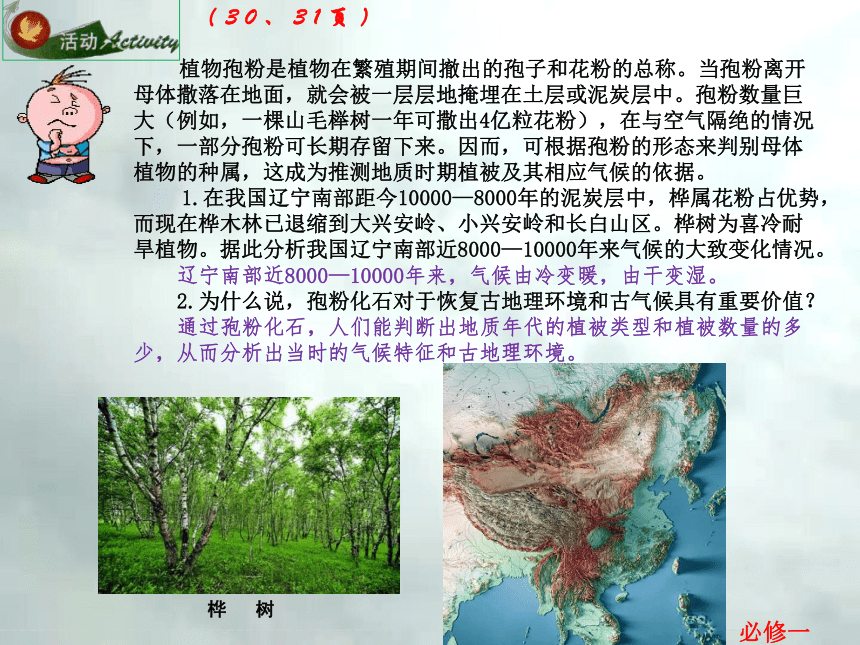

植物孢粉是植物在繁殖期间撤出的孢子和花粉的总称。当孢粉离开母体撒落在地面,就会被一层层地掩埋在土层或泥炭层中。孢粉数量巨大(例如,一棵山毛榉树一年可撒出4亿粒花粉),在与空气隔绝的情况下,一部分孢粉可长期存留下来。因而,可根据孢粉的形态来判别母体植物的种属,这成为推测地质时期植被及其相应气候的依据。

1.在我国辽宁南部距今10000—8000年的泥炭层中,桦属花粉占优势,而现在桦木林已退缩到大兴安岭、小兴安岭和长白山区。桦树为喜冷耐旱植物。据此分析我国辽宁南部近8000—10000年来气候的大致变化情况。

辽宁南部近8000—10000年来,气候由冷变暖,由干变湿。

2.为什么说,孢粉化石对于恢复古地理环境和古气候具有重要价值?

通过孢粉化石,人们能判断出地质年代的植被类型和植被数量的多少,从而分析出当时的气候特征和古地理环境。

(30、31页)

桦 树

二、地球的演化史

科学家根据地层顺序、生物演化阶段、地壳运动和岩石年龄等,将地球历史划分为冥古宙、太古宙、元古宙和显生宙。宙之下,又分出代;代之下,再分出纪。

地质年代:地壳中不同地质时代地层的具体形成时间和顺序。

(一)前寒武纪

古生代寒武纪以前的时期,大约经历了40亿年,包含冥古宙、太古宙、元古宙。

1、冥古宙为初生地球阶段,地球经历了复杂而有序的发育与变化。

2、太古宙,地球海阔陆小,岩浆活动剧烈,是形成铁矿的重要时代,火山喷发频繁,经常烟雾满天。经过几十亿年演化,有了水和空气后,中期才出现最原始的生物,这是生物演化史上的一次飞跃。

二、地球的演化史

(一)前寒武纪

3、元古宙,现在的陆地仍大部被海洋所占据,海水中生命活动明显加强,除单细胞生物外,还出现了藻类、海绵等低等多细胞生物。从单细胞到多细胞,从原核生物到真核生物,进入了生命大发展阶段。地壳运动剧烈,晚期出现了若干大片陆地。

叠层石纵剖面

因纵剖面呈向上凸起的弧形或锥形叠层状,有如扣放着的一摞碗,故名叠层石。在澳大利亚,科学家发现一种含有古老化石的叠层石,由30多亿年前生活在浅海中的原核生物形成。现代叠层石主要分布在巴哈马群岛和澳大利亚沙克湾。

由原始藻类在周期性生长过程中黏结泥沙后层层相叠而成。

图—15 澳大利亚

沙克湾的现代叠层石

讲练结合

下图为前寒武纪蓝细菌放大图。据此完成下面小题。

1.关于蓝细菌的说法,正确的是( )

A.在地球诞生时开始出现 B.蓝细菌为真核生物

C.通过光合作用制造氮气 D.前寒武纪后期大爆发

2.关于前寒武纪时期的描述,正确的是( )

A.海洋和陆地慢慢形成 B.形成了阿尔卑斯山脉

C.是主要的成煤期 D.大气成分以氮、氧为主

答案:D A

解析:1.蓝细菌在太古宙时期开始出现,A错误;且为原核生物,B错误;通过光合作用制造氧气,改变了大气的成分,C错误;在元古宙时期大爆发,大气成分开始发生改变,D正确。

2.这一时期大气、海洋和陆地慢慢形成,A正确;阿尔卑斯山脉是新生代时期的造山运动形成的,B错误;这一时期形成了的大量的铁、金、镍和铬矿,主要成煤时期是古生代和中生代,C错误;后来的元古宙时期大气成分开始发生变化,含氧量很小,D错误。

注:二分日和二至日皆就北半球而言

实践应用

(33页)

图1—28 生物进化与环境演变示意

寒武纪大爆发

在寒武纪早期,地球海洋中的生物快速发展,进化出大量不同种类的生物。古生物学家称这个事件为“寒武纪大爆发”。论证依据主要是云南寒武纪早期澄江生物群化石。在此之前的元古宙末期各类动物中,极少见到与澄江生物群中这些动物有直接亲缘关系的生物。这使得澄江生物群的突然出现成为生物进化史上的重大事件。

从寒武纪开始,大量海生无脊椎动物出现在地球表层,由此揭开了欣欣向荣的生物系统演化进程的序幕。

二、地球的演化史

(二)显生宙

寒武纪以来的时期。动物已具有外壳和清晰的骨骼结构。

1、古生代,地壳发生剧烈变动,许多地方反复上升和下沉。到了中后期,陆地面积大大增加,欧亚大陆和北美大陆的雏形基本形成,我国东北、华北抬升成陆地。

早期,海生无脊椎繁盛,出现了三叶虫、珊瑚等;中期,出现脊椎动物鱼类;后期,鱼类演化成两栖类,向陆地发展。中后期,陆地大片植物出现,蕨类植物繁生,是重要的造煤时期。末期,60%以上的海生无脊椎动物种类灭绝,脊椎动物中原始鱼类和古老的两栖类也全部灭绝,蕨类植物明衰退显。

讲练结合

广西是我国典型的喀斯特地貌分布区,下图为一溶洞正滴水的岩石和溶洞侧壁的化石。

1.溶洞中正滴水的岩石是( )

A.石柱 B.石笋 C.石栏 D.石钟乳

2.溶洞侧壁的化石为海百合,一种古老的无脊椎动物。由此推测( )

A.该溶洞岩层形成于三叠纪 B.该石灰岩层形成时期为海洋环境

C.海百合繁盛时期,被子植物茂密 D.该地层形成时期,火山活动频繁

答案:D B

解析:1.地面喀斯特地貌:峰林、峰丛、孤峰、溶蚀洼地、落水洞等;地下喀斯特地貌:溶洞、地下河、石钟乳、石笋、石柱等。含有二氧化碳的水,渗入石灰岩隙缝中,与碳酸钙反应生成可溶于水的碳酸氢钙,溶有碳酸氢钙的水从洞顶上滴下来时,分解反应生成碳酸钙、二氧化碳、水。被溶解的碳酸氢钙又变成固体,由上而下逐渐增长而成的,称为石钟乳。可见,溶洞中正滴水的岩石是石钟乳。

2.古生代石炭纪时,海百合数量极庞大,跟苔藓虫和腕足动物在海底形成草地般的大面积覆盖面,留下许多化石;因“二叠纪、三叠纪灭绝事件”,90%的海洋物种灭绝,三叠纪海百合已经很少见,该溶洞有海百合化石,不可能是三叠纪;海百合是海洋动物,该石灰岩层有海洋生物化石,说明该石灰岩层形成于海洋环境;海百合繁盛的时期是古生代石炭纪,而被子植物茂密时期是白垩纪,不同属于一个时期;假如该地层形成时火山活动频繁,石灰岩受热就会形成变质岩,变质岩层是没有化石的,说明该地层形成时,火山活动较弱。

二、地球的演化史

(二)显生宙

2、中生代,陆地面积空前扩大,环太平洋地带地壳运动剧烈,形成高大山系和丰富的金属矿产。从中生代侏罗纪开始,我国基本结束了南海北陆的分布格局,形成宽广的大陆环境。

爬行动物恐龙繁生,空中出现始祖鸟,裸子植物迅速发展,苏铁纲、银杏纲、松杉纲等是主要的代表植物,也是重要造煤时期。末期,恐龙销声匿迹,海洋中50%以上的无脊椎动物种类灭绝。

讲练结合

一种在6600万年前与恐龙一起灭绝的原始鸟类—反鸟,在河南被发掘出一件保存完好的骨骼化石。这架反骨骼化石,距今7000万年。

1.“反鸟”生存在( )

A.元古宙 B.古生代 C.中生代 D.新生代

2.“反鸟”生存时代( )

A.裸子植物开始出现 B.环太平洋地带地壳运动剧烈

C.陆地面积缩小 D.形成现代地貌格局及海陆分布

答案:C B

解析:1.恐龙在中生代末期灭绝,可以推测,“反鸟”生存在中生代。

2.裸子植物开始出现是在古生代,故A错误。中生代环太平洋地带地壳运动剧烈,故B正确。中生代陆地面积空前扩大,C错误。新生代形成现代地貌格局及海陆分布,D错误。

讲练结合

青藏高原尼玛盆地化石点沉积岩层的颜色与当时气候有着直接关系,黄绿色岩层代表了冷凉还原的气候环境,紫红色岩层代表了干旱炎热的强氧化气候环境,深灰色岩层代表了温暖湿润的气候环境。

1.深灰色、黄绿色、紫红色三种颜色的岩层从上往下堆积,反应了当时青藏高原气候环境的变化是( )

A.温暖湿润—干旱炎热—干燥冷凉 B.干旱炎热—温暖湿润—干燥冷凉

C.干燥冷凉—干旱炎热—温暖湿润D.干旱炎热—干燥冷凉—温暖湿润

2.考古学家发现了存在于三叠纪时期(距今2.5亿——2亿年)的喜马拉雅鱼龙化石和珠峰中国旋齿鲨化石,对该地质时期的描述正确的是( )

A.该地质历史时期属晚古生代,陆地上开始出现低等植物

B.该时期脊椎动物迅速发展,海洋面积近一步缩小

C.由于板块运动剧烈,联合古陆开始解体,各大陆向现在的位置漂移

D.爬行动物时代,后期进化出鸟类、小型哺乳动物,被子植物繁盛

答案:D C

解析:1.岩层沉积自下而上由老到新,可推断当时青藏高原气候环境的变化是:干旱炎热—干燥冷凉—温暖湿润,D正确。

2.距今2.5亿——2亿年,该地质时期为中生代,A错误;裸子植物繁盛,联合古陆开始解体;爬行动物盛行,后期进化出鸟类、小型哺乳动物,C正确,D错误;脊椎动物迅速发展出现在晚古生代,B错误。

注:二分日和二至日皆就北半球而言

实践应用

(33页)

中生代恐龙灭绝的证据——陨石

在美洲尤卡坦半岛的北部海岸,地质学家发现了一个部分淹没在海水中的陨石坑,直径 180—200 千米。这是中生代小行星毁灭性撞击地球最可能发生的地点。

科学家推测,这次撞击事件发生了强烈的爆炸,并造成超级火山喷发,大量烟尘弥漫天空,使得太阳光难以到达地表,植物也无法进行光合作用,大气中氧气的含量变得极低。这些因素综合作用,造成了恐龙的灭绝。

二、地球的演化史

(二)显生宙

3、新生代,发生了一次规模巨大的造山运动,形成现在世界上许多高山,是现代地貌格局及海陆分布史上的重大飞跃。

哺乳动物和被子植物大发展,出现灵长类。第四纪进入地质历史上最新的一次大冰期,称为第四纪大冰期。第四纪大冰期来临时,气候变冷,陆地冰川覆盖面积增大,海面下降100多米,许多大陆架变成大陆间人和动物来往通道。第四纪出现人类,这是生物演化史上的重大飞跃。

地球有着悠久的过去,生物的出现和进化只是其中的一段,人类的历史更是短暂的一瞬间。地球演化史有力地证实了“自然界总是不断发展的”这一真理,证明了新陈代谢是宇宙万物的普遍规律。

第四纪大冰期分为若干冰期。两个冰期之间是间冰期,这时气候转暖,海面上升,海水淹没了若干低洼的地方。整个第四纪大冰期内,地球气候呈现冷暖交替变化的过程。

地球的演化史

讲练结合

下图是大陆漂移示意图。

1.地质年代由老到新排序正确的是( )

A.古近纪——第四纪——侏罗纪——三叠纪

B.侏罗纪——三叠纪——古近纪——第四纪

C.三叠纪——侏罗纪——古近纪——第四纪

D.侏罗纪——第四纪——古近纪——三叠纪

2.图中①大陆形成现今的( )

A.亚欧大陆 B.非洲大陆

C.南极洲大陆 D.澳大利亚大陆

答案:C B

解析:1.地质年代从先到后的顺序为寒武纪-----奥陶纪----志留纪-----泥盆纪-----石炭纪-----二叠纪-----三叠纪-----侏罗纪-----白垩纪-----古近纪----- 新近纪-----第四纪C。

2.观察大陆漂移示意图可知①大陆形成现今的非洲大陆,B正确。

1.在地质时期,地球表面经历过几次大冰期气候,即震旦纪大冰期、石炭——二叠纪大冰期和第四纪大冰期。大冰期之间相隔2亿——3亿年,为大间冰期。

(1)在图中标出几次大冰期,并大体估算其持续时间。

震旦纪(近100万年)、石炭纪至二叠纪(约100万年)、第四纪(约180万年)。

(2)古生代末期和中生代末期,是地质历史上全球性生物大规模灭绝时期。据图推测,当时的气候分别有什么特点?

古生代末期气候寒冷潮湿,中生代末期气候干燥炎热。

(36页)

大家发现没有?第四纪以来,绝大多数时间的气候比现在寒冷,但从整个地质时期来看,绝大多数时间的气候比现在温暖。

1.(3)据图归纳地质时期气候变化的特点。

冷暖干湿相互交替,波动变化,变化周期长短不一。

2.地球演化是一个系统有序的过程,全球环境演变、自然灾害发生、海平面上升、气候变暖、臭氧空洞扩大等,与地球内部的各种过程密切相关。对人类未来生存环境的关心,迫使科学家不得不从多个角度去探索可能的致变因素。议一议,科学家为什么要这样做?他们的担忧是杞人忧天吗?

地球的演化及未来发展直接决定着人类的生存和发展,是科学界必须关心和重视的科学问题。只有从多角度进行分析,才能真正了解地球演化的规律,以便人类更科学地应对各种地理环境的变化。

(36页)

新湘教 必修一

第一章 宇宙中的地球

第四节 地球的演化

必备干货

课标解读

1.理解地质年代,掌握地层、化石概念,明确其对研究地球演化的意义。

2.利用地质年代简表,能描述不同地质时期的地球面貌、地壳运动、古生物情况。

田家大院倾情力作

①前寒武纪

冥古宇、太古宇、元古宇

②显生宇

古生代、中生代、新生代

目录

CONTENT

01

地层和化石

02

地球的演化史

图1-22 三叶虫化石

图1-23 大羽羊齿化石

世界上第一个较为准确地指出化石来源的是古希腊哲学家色诺芬尼(约公元前565—约公元前473),他对岩石中的图案进行了描述,并推测出这些图案是在经历了漫长的地质演变之后留下的来的生物遗迹。这一观点在古典时代的欧洲是离经叛道的。当时人们普遍认为,这些图案与生物体没有任何关系,是自然形成的石头图像,是大自然赐予的艺术品。

1.你认为图 1—22、图1—23所示化石是怎样形成的呢?

化石是某些动植物的遗体或遗迹,经漫长地质年代中的无氧环境,遗体中的有机质,以及坚硬部分如外壳、骨骼、树叶等通过复杂的理化过程,与包围在周围的沉积物一起变成了化石,但它们原来的形态、结构(甚至一些细微的内部构造)依然被保留着。

2.议一议,科学家为什么要研究化石?

科学家能够解释和描述地球的历史,能揭示地球生物演化,能预测未来可能发生的现象,比如气候变化。对化石研究能帮地质学家发现能源资源。

考点拓展

下图为我国地质学家在国内某地遗址中发现的某种动物化石。

1.该种动物大繁盛时期主要发生在( )

A.石炭纪、三叠纪 B.寒武纪、奥陶纪

C.侏罗纪、白垩纪 D.新近纪、第四纪

2.该种动物生活的地质时期( )

A.为主要的成煤时期 B.蕨类植物空前繁盛

C.联合古陆最终解体 D.铁、金矿藏大量出现

答案:C A

解析:1、恐龙是中生代的优势陆栖脊椎动物,尤其是在侏罗纪与白垩纪,同时代的其他动物因此受到体型发展与生态位上的限制。

2、该种动物繁盛时期为侏罗纪与白垩纪,为主要的成煤时期;蕨类植物空前繁盛是泥盆纪晚期;联合古陆最终解体是在三叠纪晚期;铁、金矿藏大量出现在前寒武纪地层。

点睛:地质年代是指地壳上不同时期的岩石和地层,时间表述单位:宙、代、纪、世、期、时;地层表述单位:宇、界、系、统、阶、带。在形成过程中的时间(年龄)和顺序。

科学家推算地球的年龄约为46亿年,地球经历了缓慢的演化,也遭遇了剧烈的突变。

一、地层和化石

地层是地壳上部呈带状分布的层状岩石或堆积物(沉积岩)。各个时代的地层,留下了历史事件的痕迹,保存有不同时代生物遗体或遗迹,遗留下环境变化的物质凭证,是记录地球历史的“书页”。

化石多数是古生物的遗体,如贝壳、骨骼等;少数是古生物活动的痕迹,如足迹、粪便等。

贝壳化石

鱼骨骼化石

恐龙足印化石

恐龙粪便化石

一、地层和化石

生物是从简单向复杂、从低级向高级不断地进化的。

不同时代的地层一般含有不同的化石,而相同时代的地层往往保存着相同或近似的化石。我们可以利用地层中保存下来的化石,通过分析来确定地层的时代和顺序。例如:含三叶虫化石、大羽羊齿化石的,为古生代地层;含恐龙化石的,为中生代地层。

根据地层组成物质的性质和化石特征,可以追溯地层沉积时的环境特征。例如:红色岩层指示氧化环境,黑色页岩并含黄铁矿指示还原环境;珊瑚化石指示清澈温暖的浅海环境,破碎的贝壳指示滨海环境,石灰岩地层指示海洋环境,煤炭指示茂密的森林环境。

哦,原来地层是地球演化历史的物质记录!恢复地球的历史,主要是靠“阅读”这些不是文字却胜似文字的记录。

说得对!在正常情况下,地层是按顺序排列的,先形成的在下(老),后形成的在上(新)。但是,自然界的地层错综复杂,有的地层层序颠倒,有的地层缺失。那么,怎样确定地层的时代和顺序呢?

注:二分日和二至日皆就北半球而言

实践应用

(30页)

图1—24 密封于琥珀内的昆虫化石

古生物化石的形成

首先,生物本身具有硬壳、骨骼等不易毁坏的硬体部分容易形成化石。只有在特殊条件下,硬体和软体才能一齐被保存下来。例如:密封于琥珀内的昆虫化石,栩栩如生;在西伯利亚和阿拉斯加发现的保存于冻土中的猛犸,皮毛血肉俱存。

其次,生物死亡后必须尽快被沉积物掩埋,这样才能避免腐烂或被其他动物吞食。最后,埋藏下来的生物遗体必须经石化(如矿物质充填或交代作用、植物炭化作用等)才能形成化石。

世界最完整的猛犸象化石

植物孢粉是植物在繁殖期间撤出的孢子和花粉的总称。当孢粉离开母体撒落在地面,就会被一层层地掩埋在土层或泥炭层中。孢粉数量巨大(例如,一棵山毛榉树一年可撒出4亿粒花粉),在与空气隔绝的情况下,一部分孢粉可长期存留下来。因而,可根据孢粉的形态来判别母体植物的种属,这成为推测地质时期植被及其相应气候的依据。

1.在我国辽宁南部距今10000—8000年的泥炭层中,桦属花粉占优势,而现在桦木林已退缩到大兴安岭、小兴安岭和长白山区。桦树为喜冷耐旱植物。据此分析我国辽宁南部近8000—10000年来气候的大致变化情况。

辽宁南部近8000—10000年来,气候由冷变暖,由干变湿。

2.为什么说,孢粉化石对于恢复古地理环境和古气候具有重要价值?

通过孢粉化石,人们能判断出地质年代的植被类型和植被数量的多少,从而分析出当时的气候特征和古地理环境。

(30、31页)

桦 树

二、地球的演化史

科学家根据地层顺序、生物演化阶段、地壳运动和岩石年龄等,将地球历史划分为冥古宙、太古宙、元古宙和显生宙。宙之下,又分出代;代之下,再分出纪。

地质年代:地壳中不同地质时代地层的具体形成时间和顺序。

(一)前寒武纪

古生代寒武纪以前的时期,大约经历了40亿年,包含冥古宙、太古宙、元古宙。

1、冥古宙为初生地球阶段,地球经历了复杂而有序的发育与变化。

2、太古宙,地球海阔陆小,岩浆活动剧烈,是形成铁矿的重要时代,火山喷发频繁,经常烟雾满天。经过几十亿年演化,有了水和空气后,中期才出现最原始的生物,这是生物演化史上的一次飞跃。

二、地球的演化史

(一)前寒武纪

3、元古宙,现在的陆地仍大部被海洋所占据,海水中生命活动明显加强,除单细胞生物外,还出现了藻类、海绵等低等多细胞生物。从单细胞到多细胞,从原核生物到真核生物,进入了生命大发展阶段。地壳运动剧烈,晚期出现了若干大片陆地。

叠层石纵剖面

因纵剖面呈向上凸起的弧形或锥形叠层状,有如扣放着的一摞碗,故名叠层石。在澳大利亚,科学家发现一种含有古老化石的叠层石,由30多亿年前生活在浅海中的原核生物形成。现代叠层石主要分布在巴哈马群岛和澳大利亚沙克湾。

由原始藻类在周期性生长过程中黏结泥沙后层层相叠而成。

图—15 澳大利亚

沙克湾的现代叠层石

讲练结合

下图为前寒武纪蓝细菌放大图。据此完成下面小题。

1.关于蓝细菌的说法,正确的是( )

A.在地球诞生时开始出现 B.蓝细菌为真核生物

C.通过光合作用制造氮气 D.前寒武纪后期大爆发

2.关于前寒武纪时期的描述,正确的是( )

A.海洋和陆地慢慢形成 B.形成了阿尔卑斯山脉

C.是主要的成煤期 D.大气成分以氮、氧为主

答案:D A

解析:1.蓝细菌在太古宙时期开始出现,A错误;且为原核生物,B错误;通过光合作用制造氧气,改变了大气的成分,C错误;在元古宙时期大爆发,大气成分开始发生改变,D正确。

2.这一时期大气、海洋和陆地慢慢形成,A正确;阿尔卑斯山脉是新生代时期的造山运动形成的,B错误;这一时期形成了的大量的铁、金、镍和铬矿,主要成煤时期是古生代和中生代,C错误;后来的元古宙时期大气成分开始发生变化,含氧量很小,D错误。

注:二分日和二至日皆就北半球而言

实践应用

(33页)

图1—28 生物进化与环境演变示意

寒武纪大爆发

在寒武纪早期,地球海洋中的生物快速发展,进化出大量不同种类的生物。古生物学家称这个事件为“寒武纪大爆发”。论证依据主要是云南寒武纪早期澄江生物群化石。在此之前的元古宙末期各类动物中,极少见到与澄江生物群中这些动物有直接亲缘关系的生物。这使得澄江生物群的突然出现成为生物进化史上的重大事件。

从寒武纪开始,大量海生无脊椎动物出现在地球表层,由此揭开了欣欣向荣的生物系统演化进程的序幕。

二、地球的演化史

(二)显生宙

寒武纪以来的时期。动物已具有外壳和清晰的骨骼结构。

1、古生代,地壳发生剧烈变动,许多地方反复上升和下沉。到了中后期,陆地面积大大增加,欧亚大陆和北美大陆的雏形基本形成,我国东北、华北抬升成陆地。

早期,海生无脊椎繁盛,出现了三叶虫、珊瑚等;中期,出现脊椎动物鱼类;后期,鱼类演化成两栖类,向陆地发展。中后期,陆地大片植物出现,蕨类植物繁生,是重要的造煤时期。末期,60%以上的海生无脊椎动物种类灭绝,脊椎动物中原始鱼类和古老的两栖类也全部灭绝,蕨类植物明衰退显。

讲练结合

广西是我国典型的喀斯特地貌分布区,下图为一溶洞正滴水的岩石和溶洞侧壁的化石。

1.溶洞中正滴水的岩石是( )

A.石柱 B.石笋 C.石栏 D.石钟乳

2.溶洞侧壁的化石为海百合,一种古老的无脊椎动物。由此推测( )

A.该溶洞岩层形成于三叠纪 B.该石灰岩层形成时期为海洋环境

C.海百合繁盛时期,被子植物茂密 D.该地层形成时期,火山活动频繁

答案:D B

解析:1.地面喀斯特地貌:峰林、峰丛、孤峰、溶蚀洼地、落水洞等;地下喀斯特地貌:溶洞、地下河、石钟乳、石笋、石柱等。含有二氧化碳的水,渗入石灰岩隙缝中,与碳酸钙反应生成可溶于水的碳酸氢钙,溶有碳酸氢钙的水从洞顶上滴下来时,分解反应生成碳酸钙、二氧化碳、水。被溶解的碳酸氢钙又变成固体,由上而下逐渐增长而成的,称为石钟乳。可见,溶洞中正滴水的岩石是石钟乳。

2.古生代石炭纪时,海百合数量极庞大,跟苔藓虫和腕足动物在海底形成草地般的大面积覆盖面,留下许多化石;因“二叠纪、三叠纪灭绝事件”,90%的海洋物种灭绝,三叠纪海百合已经很少见,该溶洞有海百合化石,不可能是三叠纪;海百合是海洋动物,该石灰岩层有海洋生物化石,说明该石灰岩层形成于海洋环境;海百合繁盛的时期是古生代石炭纪,而被子植物茂密时期是白垩纪,不同属于一个时期;假如该地层形成时火山活动频繁,石灰岩受热就会形成变质岩,变质岩层是没有化石的,说明该地层形成时,火山活动较弱。

二、地球的演化史

(二)显生宙

2、中生代,陆地面积空前扩大,环太平洋地带地壳运动剧烈,形成高大山系和丰富的金属矿产。从中生代侏罗纪开始,我国基本结束了南海北陆的分布格局,形成宽广的大陆环境。

爬行动物恐龙繁生,空中出现始祖鸟,裸子植物迅速发展,苏铁纲、银杏纲、松杉纲等是主要的代表植物,也是重要造煤时期。末期,恐龙销声匿迹,海洋中50%以上的无脊椎动物种类灭绝。

讲练结合

一种在6600万年前与恐龙一起灭绝的原始鸟类—反鸟,在河南被发掘出一件保存完好的骨骼化石。这架反骨骼化石,距今7000万年。

1.“反鸟”生存在( )

A.元古宙 B.古生代 C.中生代 D.新生代

2.“反鸟”生存时代( )

A.裸子植物开始出现 B.环太平洋地带地壳运动剧烈

C.陆地面积缩小 D.形成现代地貌格局及海陆分布

答案:C B

解析:1.恐龙在中生代末期灭绝,可以推测,“反鸟”生存在中生代。

2.裸子植物开始出现是在古生代,故A错误。中生代环太平洋地带地壳运动剧烈,故B正确。中生代陆地面积空前扩大,C错误。新生代形成现代地貌格局及海陆分布,D错误。

讲练结合

青藏高原尼玛盆地化石点沉积岩层的颜色与当时气候有着直接关系,黄绿色岩层代表了冷凉还原的气候环境,紫红色岩层代表了干旱炎热的强氧化气候环境,深灰色岩层代表了温暖湿润的气候环境。

1.深灰色、黄绿色、紫红色三种颜色的岩层从上往下堆积,反应了当时青藏高原气候环境的变化是( )

A.温暖湿润—干旱炎热—干燥冷凉 B.干旱炎热—温暖湿润—干燥冷凉

C.干燥冷凉—干旱炎热—温暖湿润D.干旱炎热—干燥冷凉—温暖湿润

2.考古学家发现了存在于三叠纪时期(距今2.5亿——2亿年)的喜马拉雅鱼龙化石和珠峰中国旋齿鲨化石,对该地质时期的描述正确的是( )

A.该地质历史时期属晚古生代,陆地上开始出现低等植物

B.该时期脊椎动物迅速发展,海洋面积近一步缩小

C.由于板块运动剧烈,联合古陆开始解体,各大陆向现在的位置漂移

D.爬行动物时代,后期进化出鸟类、小型哺乳动物,被子植物繁盛

答案:D C

解析:1.岩层沉积自下而上由老到新,可推断当时青藏高原气候环境的变化是:干旱炎热—干燥冷凉—温暖湿润,D正确。

2.距今2.5亿——2亿年,该地质时期为中生代,A错误;裸子植物繁盛,联合古陆开始解体;爬行动物盛行,后期进化出鸟类、小型哺乳动物,C正确,D错误;脊椎动物迅速发展出现在晚古生代,B错误。

注:二分日和二至日皆就北半球而言

实践应用

(33页)

中生代恐龙灭绝的证据——陨石

在美洲尤卡坦半岛的北部海岸,地质学家发现了一个部分淹没在海水中的陨石坑,直径 180—200 千米。这是中生代小行星毁灭性撞击地球最可能发生的地点。

科学家推测,这次撞击事件发生了强烈的爆炸,并造成超级火山喷发,大量烟尘弥漫天空,使得太阳光难以到达地表,植物也无法进行光合作用,大气中氧气的含量变得极低。这些因素综合作用,造成了恐龙的灭绝。

二、地球的演化史

(二)显生宙

3、新生代,发生了一次规模巨大的造山运动,形成现在世界上许多高山,是现代地貌格局及海陆分布史上的重大飞跃。

哺乳动物和被子植物大发展,出现灵长类。第四纪进入地质历史上最新的一次大冰期,称为第四纪大冰期。第四纪大冰期来临时,气候变冷,陆地冰川覆盖面积增大,海面下降100多米,许多大陆架变成大陆间人和动物来往通道。第四纪出现人类,这是生物演化史上的重大飞跃。

地球有着悠久的过去,生物的出现和进化只是其中的一段,人类的历史更是短暂的一瞬间。地球演化史有力地证实了“自然界总是不断发展的”这一真理,证明了新陈代谢是宇宙万物的普遍规律。

第四纪大冰期分为若干冰期。两个冰期之间是间冰期,这时气候转暖,海面上升,海水淹没了若干低洼的地方。整个第四纪大冰期内,地球气候呈现冷暖交替变化的过程。

地球的演化史

讲练结合

下图是大陆漂移示意图。

1.地质年代由老到新排序正确的是( )

A.古近纪——第四纪——侏罗纪——三叠纪

B.侏罗纪——三叠纪——古近纪——第四纪

C.三叠纪——侏罗纪——古近纪——第四纪

D.侏罗纪——第四纪——古近纪——三叠纪

2.图中①大陆形成现今的( )

A.亚欧大陆 B.非洲大陆

C.南极洲大陆 D.澳大利亚大陆

答案:C B

解析:1.地质年代从先到后的顺序为寒武纪-----奥陶纪----志留纪-----泥盆纪-----石炭纪-----二叠纪-----三叠纪-----侏罗纪-----白垩纪-----古近纪----- 新近纪-----第四纪C。

2.观察大陆漂移示意图可知①大陆形成现今的非洲大陆,B正确。

1.在地质时期,地球表面经历过几次大冰期气候,即震旦纪大冰期、石炭——二叠纪大冰期和第四纪大冰期。大冰期之间相隔2亿——3亿年,为大间冰期。

(1)在图中标出几次大冰期,并大体估算其持续时间。

震旦纪(近100万年)、石炭纪至二叠纪(约100万年)、第四纪(约180万年)。

(2)古生代末期和中生代末期,是地质历史上全球性生物大规模灭绝时期。据图推测,当时的气候分别有什么特点?

古生代末期气候寒冷潮湿,中生代末期气候干燥炎热。

(36页)

大家发现没有?第四纪以来,绝大多数时间的气候比现在寒冷,但从整个地质时期来看,绝大多数时间的气候比现在温暖。

1.(3)据图归纳地质时期气候变化的特点。

冷暖干湿相互交替,波动变化,变化周期长短不一。

2.地球演化是一个系统有序的过程,全球环境演变、自然灾害发生、海平面上升、气候变暖、臭氧空洞扩大等,与地球内部的各种过程密切相关。对人类未来生存环境的关心,迫使科学家不得不从多个角度去探索可能的致变因素。议一议,科学家为什么要这样做?他们的担忧是杞人忧天吗?

地球的演化及未来发展直接决定着人类的生存和发展,是科学界必须关心和重视的科学问题。只有从多角度进行分析,才能真正了解地球演化的规律,以便人类更科学地应对各种地理环境的变化。

(36页)