统编版(2019)2024届高三历史一轮复习(选必融合)第9讲 北宋的文化与科技 课件(共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版(2019)2024届高三历史一轮复习(选必融合)第9讲 北宋的文化与科技 课件(共20张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-20 12:57:46 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

第8讲 北宋的文化与科技

中外历史纲要 选择性必修

通过了解两宋的政治和军事,认识这一时期在经济、文化与社会方面的新变化。 从人类文明发展和世界文化交流的角度,认识中华文化的世界意义。

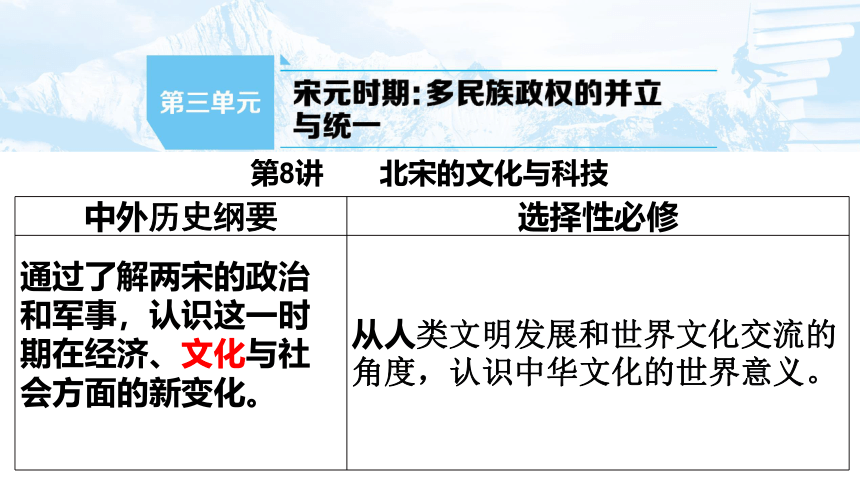

知识点二 辽宋夏金元的文化

1.儒学复兴运动(1)背景:儒家学说日益僵化,社会影响不及佛教和道教。(2)兴起:从北宋中期起,一批学者掀起了儒学复兴运动。

(3)内容:

2.程朱理学(1)代表:北宋的程颢、程颐兄弟和南宋的朱熹。

(2)内容:

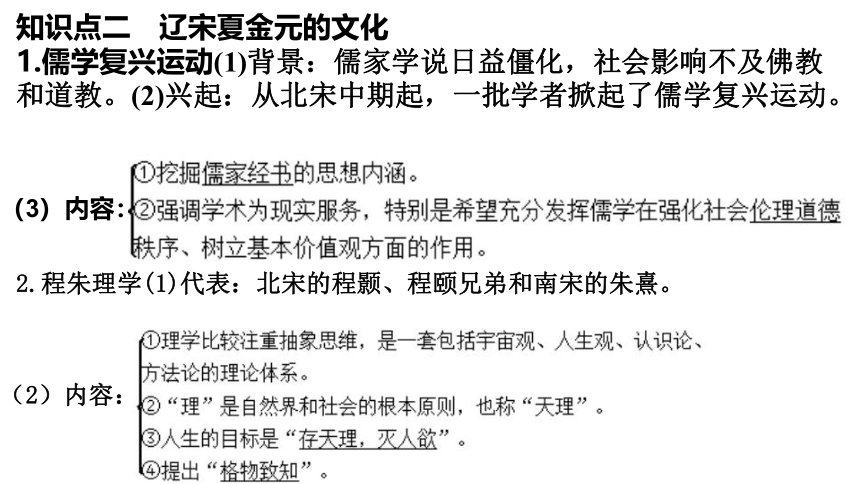

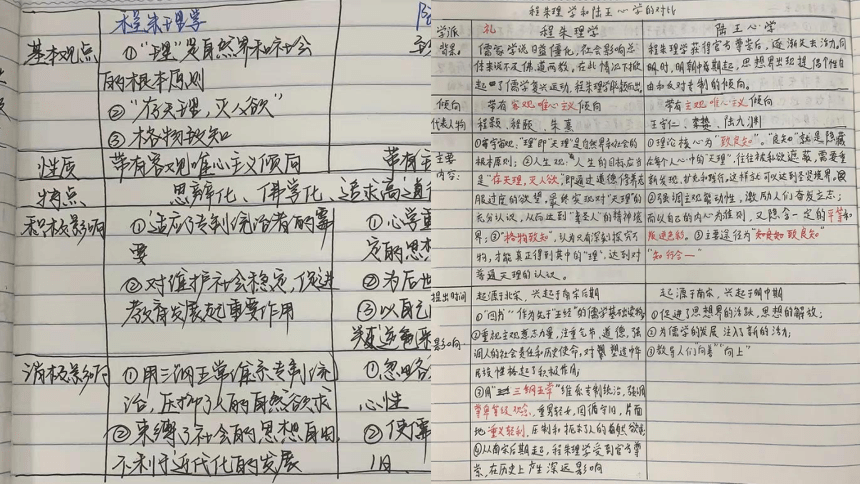

程朱理学 陆王心学

同

异

“理””是万物的本原

对“理”存在

求“理”方法

哲学范畴

理在身外

格物致知

客观唯心主义

“心外无物,心外无理”

致良知(知行合一)

主观唯心主义

知识点二 辽宋夏金元的文化

1.儒学复兴运动

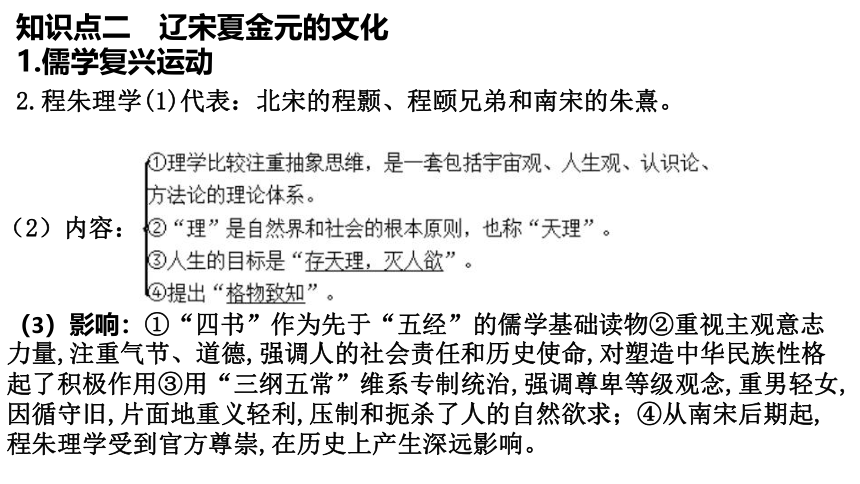

2.程朱理学(1)代表:北宋的程颢、程颐兄弟和南宋的朱熹。

(2)内容:

(3)影响:①“四书”作为先于“五经”的儒学基础读物②重视主观意志力量,注重气节、道德,强调人的社会责任和历史使命,对塑造中华民族性格起了积极作用③用“三纲五常”维系专制统治,强调尊卑等级观念,重男轻女,因循守旧,片面地重义轻利,压制和扼杀了人的自然欲求;④从南宋后期起,程朱理学受到官方尊崇,在历史上产生深远影响。

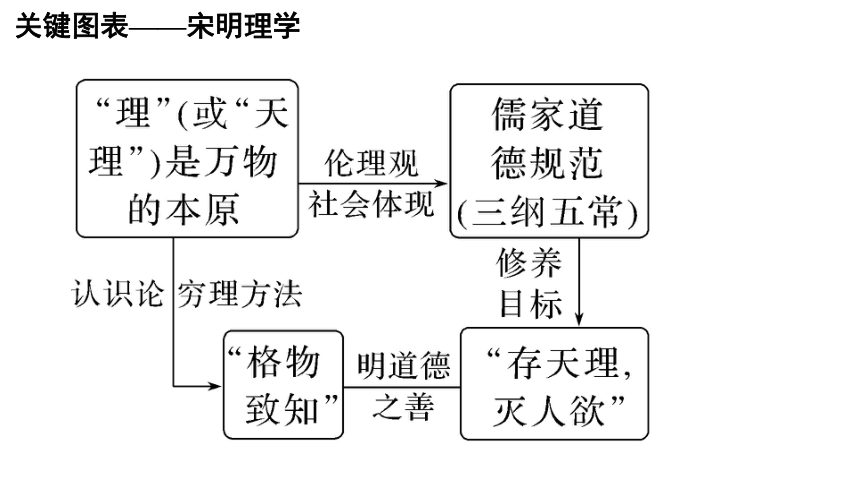

关键图表——宋明理学

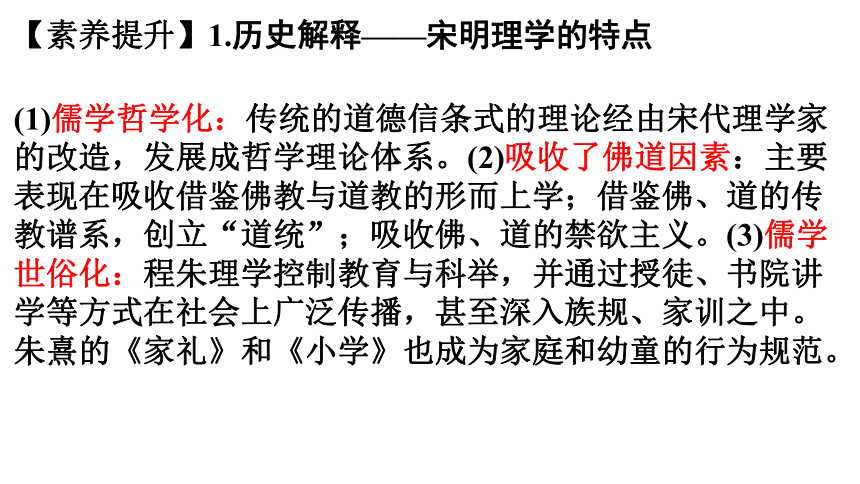

【素养提升】1.历史解释——宋明理学的特点

(1)儒学哲学化:传统的道德信条式的理论经由宋代理学家的改造,发展成哲学理论体系。(2)吸收了佛道因素:主要表现在吸收借鉴佛教与道教的形而上学;借鉴佛、道的传教谱系,创立“道统”;吸收佛、道的禁欲主义。(3)儒学世俗化:程朱理学控制教育与科举,并通过授徒、书院讲学等方式在社会上广泛传播,甚至深入族规、家训之中。朱熹的《家礼》和《小学》也成为家庭和幼童的行为规范。

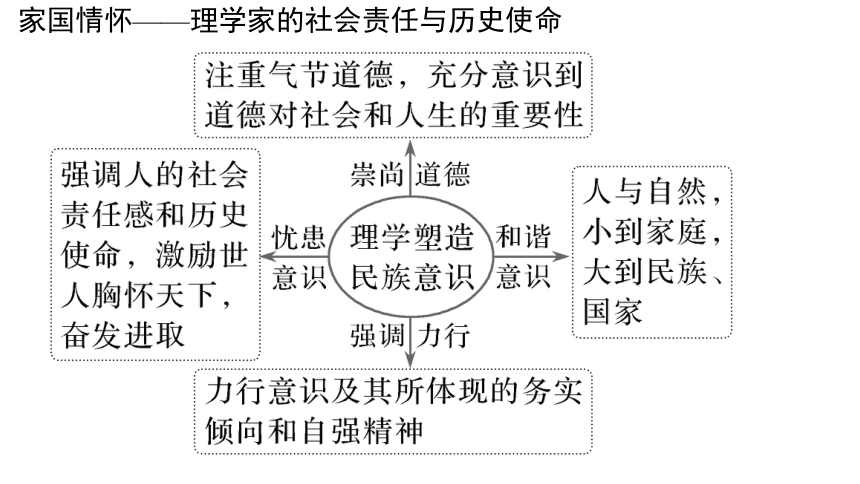

家国情怀——理学家的社会责任与历史使命

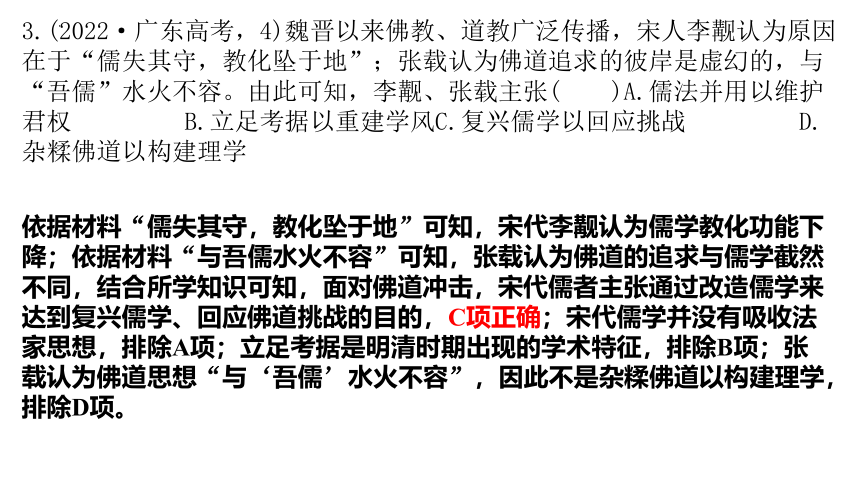

3.(2022·广东高考,4)魏晋以来佛教、道教广泛传播,宋人李觏认为原因在于“儒失其守,教化坠于地”;张载认为佛道追求的彼岸是虚幻的,与“吾儒”水火不容。由此可知,李觏、张载主张( )A.儒法并用以维护君权 B.立足考据以重建学风C.复兴儒学以回应挑战 D.杂糅佛道以构建理学

依据材料“儒失其守,教化坠于地”可知,宋代李觏认为儒学教化功能下降;依据材料“与吾儒水火不容”可知,张载认为佛道的追求与儒学截然不同,结合所学知识可知,面对佛道冲击,宋代儒者主张通过改造儒学来达到复兴儒学、回应佛道挑战的目的,C项正确;宋代儒学并没有吸收法家思想,排除A项;立足考据是明清时期出现的学术特征,排除B项;张载认为佛道思想“与‘吾儒’水火不容”,因此不是杂糅佛道以构建理学,排除D项。

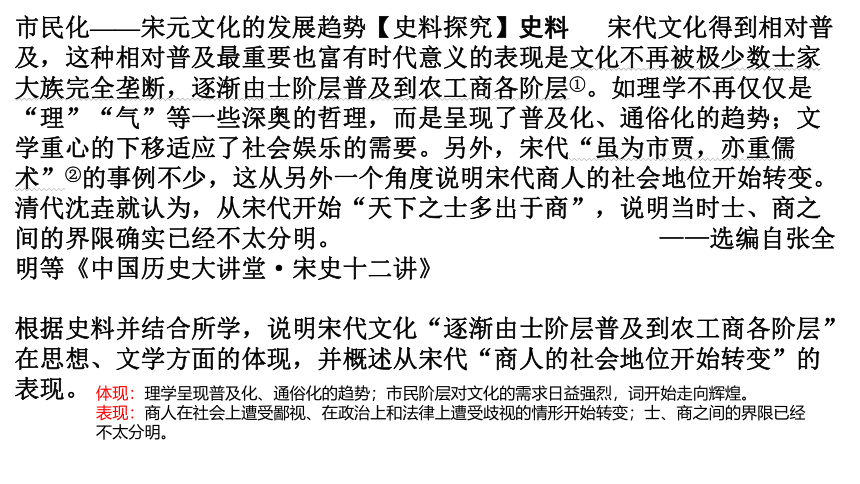

市民化——宋元文化的发展趋势【史料探究】史料 宋代文化得到相对普及,这种相对普及最重要也富有时代意义的表现是文化不再被极少数士家大族完全垄断,逐渐由士阶层普及到农工商各阶层①。如理学不再仅仅是“理”“气”等一些深奥的哲理,而是呈现了普及化、通俗化的趋势;文学重心的下移适应了社会娱乐的需要。另外,宋代“虽为市贾,亦重儒术”②的事例不少,这从另外一个角度说明宋代商人的社会地位开始转变。清代沈垚就认为,从宋代开始“天下之士多出于商”,说明当时士、商之间的界限确实已经不太分明。 ——选编自张全明等《中国历史大讲堂·宋史十二讲》

根据史料并结合所学,说明宋代文化“逐渐由士阶层普及到农工商各阶层”在思想、文学方面的体现,并概述从宋代“商人的社会地位开始转变”的表现。

体现:理学呈现普及化、通俗化的趋势;市民阶层对文化的需求日益强烈,词开始走向辉煌。

表现:商人在社会上遭受鄙视、在政治上和法律上遭受歧视的情形开始转变;士、商之间的界限已经不太分明。

知识点二 辽宋夏金元的文化

3.文学艺术

宋词 ①发展原因:两宋城市生活丰富多彩,娱乐场所的需要。②代表:以豪放派的苏轼、辛弃疾和婉约派的柳永、李清照的词作成就最为突出。

元曲 包括散曲和杂剧。元杂剧标志着中国古代戏曲艺术的成熟,代表作家有关汉卿、王实甫等。

话本 宋元时期,城市中说书演出非常盛行。说书底本称为话本。

书法 追求个性,不拘法度。

绘画 以山水画最为突出,注重意境和笔墨情趣。花鸟画、人物画水平也很高。

4.(2022·湖南高考,4)南宋画家李唐感叹:“云里烟村雨里滩,看之容易作之难。早知不入时人眼,多买胭脂画牡丹。”这反映当时( )A.艺术水准下降 B.绘画题材集中C.画家地位不高 D.世俗文化兴盛

深化理解:宋代文化走向平民化、世俗化、人文化葛兆光先生在《道教与中国文化》中曾经说,唐文化是“古典文化的巅峰”,而宋文化则是“近代文化的滥觞”。如果用一种较为简单的方式来概括,就是宋代出现了“平民化、世俗化、人文化”的趋势。两宋时期,文学重心逐渐下移,成为文化史上引人注目的现象。所谓“文学重心下移”,主要是指文学体裁从诗文扩大到词、曲、小说,与市井有了更为密切的关系;创作主体从士族文人扩大到庶族文人,进而扩大到市井文人;文学的接受者扩大到市民以及更广泛的社会大众。

答案 D

知识点二 辽宋夏金元的文化

3.文学艺术

4.科技成就

(1)四大发明

①成就:宋朝毕昇发明了活字印刷术,火药在宋朝被大量制造并用于军事,指南针在宋朝广泛应用于航海。

②西传【链接·选择性必修3·P12】

造纸术 8世纪以后,逐渐传入中亚、西亚及欧洲,促进欧洲教育、政治及商业等活动的发展

火药 13世纪经阿拉伯人传入欧洲,推动了欧洲火药武器的发展,骑士阶层日渐衰落

指南针 促进了远洋航行,推动了大航海时代的到来

印刷术 继中国发明活字印刷术后,欧洲人创造活字印刷机,推动了文艺复兴运动和宗教改革,促进了思想解放和社会进步

四大发明及对世界的影响

思考 请用一句话概括中国四大发明对近代西方文明的影响。

知识点二 辽宋夏金元的文化

4.科技成就

(1)四大发明

(2)海洋探索:宋元时,造船工艺和航海技术有重大进步,海船载重量、抗沉性能提高,磁罗盘、实用航海图和天文定位技术广泛应用。 【链接·选择性必修2·P71】

(3)代表人物及著作:沈括著《梦溪笔谈》,郭守敬编定《授时历》,王祯编撰《农书》。

5.少数民族文字

(1)辽先后创制契丹大字、小字。

(2)金创制了女真文字。

(3)蒙古形成畏兀体蒙古文。忽必烈委派八思巴改制藏文字母,创造出一套拼音符号,这是汉语拼音化的最早尝试。

【素养提升】1.历史解释——宋元文化发展的特点

(1)高度繁荣:宋元文化是我国封建文化的高峰,如三大发明、宋词、元曲、世俗文学、史学、绘画成就等。(2)科技领先:这一时期是我国科技成就的辉煌时期,许多领域处于世界领先地位,大大推进了世界文明进程。(3)全面发展:自然科学、社会科学各个领域都取得了辉煌成就;汉族和少数民族文化相互交融,使宋元文化丰富多彩。(4)市民气息浓厚:城市商业活动的兴盛,使市民阶层得以发展壮大。他们文化水平不高,这就要求文学艺术领域出现满足其文化需求的新作品。

唯物史观——宋元文化与社会政治、经济之间的关联

政治 中央集权的加强 两宋时期,理学兴起,并逐渐被尊为官方意识形态,适应了中央集权政治发展的需要

知识分子的社会地位 宋朝知识分子地位较高,促进了宋朝文化的全面繁荣;元朝知识分子地位较低,促进了元曲的繁荣

国家的分裂和统一 两宋时期,国家分裂,两宋文学家多忧世之作,影响了两宋诗歌、词赋和绘画艺术的发展

经济 商品经济的发展 商品经济的发展促进了市民阶层队伍的扩大,适应市民阶层文化生活需要的宋词、话本、风俗画、戏曲等得到发展

科技 印刷术的发展 印刷术的发展推动了文化的普及和传播,并为科举制的发展完善提供了条件

2.(2023·北京市海淀区模拟)南宋时期,刻版印书业发展较快。当时有官刻本(监本)和书坊的坊刻本;出现了规模较大的私人手工业刻书作坊,有的刻工多至百人以上,还专门接受委托雕印业务;刻书种类多,有礼书、乐书、药方以及可称为日用百科全书的《酬世大全》。上述材料可说明南宋时期( )A.经济重心南移的完成 B.民营手工业超过了官营手工业C.活字印刷术广泛应用 D.书籍印刷已经商业化、产业化

答案 D解析 据材料内容可知,南宋时期出现规模较大的刻书作坊,刻书种类多,说明书籍印刷已经商业化、产业化,故选D项;北宋时期经济重心南移完成,南方户数、经济发展水平超过北方,故A项与材料无关,排除;明清时期民营手工业规模超过官营,与材料时间不符,排除B项;材料中的刻版印书指的是雕版印刷,北宋时期发明活字印刷,故广泛应用的说法错误,排除C项。

(2023·辽宁大连模拟)书肆(古代书店兼刻书作坊)晚唐以前多集中于洛阳、长安,固定于市,销售对象多为士大夫阶层。随着雕版印刷的普及,宋代浙江、福建、江西等地的城市街市中书肆日盛,所刻的书目除传统经典外,还有通俗文学读物,供普通民众阅读。导致这一变化出现的根源是( )A.雕版印刷术推广 B.江南地区经济发展C.文化重心的南移 D.科举考试范围扩大

答案 B解析 根据题干内容可知,从书肆的地理分布上来看,晚唐之前,大多集中于洛阳、长安等北方城市,宋代则集中于浙江、福建、江西等南方城市,从销售对象上来看,晚唐之前,其对象大多是士大夫阶层,宋代则扩展到了普通民众,从刻印书目来看,到宋代,除去传统经典之外,还出现了通俗读物,从销售地点来看,晚唐之前固定于市,到宋代其地点则扩大到了城市街市,结合所学知识可知,之所以出现诸多变化,其根本原因在于江南地区经济的发展,故选B项。

关于古礼与现实社会的关系问题,朱熹认为“古今异便,风俗不同,虽有崇儒重道之君,知经好学之士,亦不得尽由古礼以复于三代之盛,其因时述作,随事讨论,以为一国一家之制者,固未必皆得先王义起之意”。朱熹的这一论述意在( )A.改变儒学的社会功能 B.确立儒学的正统地位C.推动儒学的顺时更新 D.摒弃儒家的礼制传统

答案 C解析 本题考查宋代儒学,考查学生获取和解读材料信息、运用所学知识分析历史现象的能力。朱熹主张礼制因时变革,不必拘泥于古礼,以此推动儒学的更新,故选C项;维护传统社会秩序是儒学一以贯之的社会功能,并没有发生改变,故排除A项;汉武帝尊崇儒术,确立了儒学的正统地位,故排除B项;朱熹主张变革古礼,并非完全摒弃礼制传统,故排除D项。

(2022·湖北武汉调研)有学者认为,宋代的儒学家虽然高度宣扬“人”的地位和价值,掀起了人的主体性和个性自由的启蒙思潮,但这种启蒙的实质是“无主体性”,人们依旧依附于自然经济和中国传统的封建礼教。该学者意在强调( )A.理学对宋代文化的启蒙影响 B.理学未能突破传统的文化模式C.儒家思想对人创造力的桎梏 D.宋朝商业发展的内在文化阻力

答案 B解析 题干提及宋代理学的“启蒙的实质是‘无主体性’,人们依旧依附于自然经济和中国传统的封建礼教”,结合所学,程朱理学受到官方尊崇,即宋代儒学本质为封建统治服务,故选B项;题干提及的是理学的“启蒙”带有局限性,排除A项;儒学主张加强道德修养,强调入世,有利于发挥人的主观能动性,排除C项;理学强调诚信,利于商业发展,排除D项。

第8讲 北宋的文化与科技

中外历史纲要 选择性必修

通过了解两宋的政治和军事,认识这一时期在经济、文化与社会方面的新变化。 从人类文明发展和世界文化交流的角度,认识中华文化的世界意义。

知识点二 辽宋夏金元的文化

1.儒学复兴运动(1)背景:儒家学说日益僵化,社会影响不及佛教和道教。(2)兴起:从北宋中期起,一批学者掀起了儒学复兴运动。

(3)内容:

2.程朱理学(1)代表:北宋的程颢、程颐兄弟和南宋的朱熹。

(2)内容:

程朱理学 陆王心学

同

异

“理””是万物的本原

对“理”存在

求“理”方法

哲学范畴

理在身外

格物致知

客观唯心主义

“心外无物,心外无理”

致良知(知行合一)

主观唯心主义

知识点二 辽宋夏金元的文化

1.儒学复兴运动

2.程朱理学(1)代表:北宋的程颢、程颐兄弟和南宋的朱熹。

(2)内容:

(3)影响:①“四书”作为先于“五经”的儒学基础读物②重视主观意志力量,注重气节、道德,强调人的社会责任和历史使命,对塑造中华民族性格起了积极作用③用“三纲五常”维系专制统治,强调尊卑等级观念,重男轻女,因循守旧,片面地重义轻利,压制和扼杀了人的自然欲求;④从南宋后期起,程朱理学受到官方尊崇,在历史上产生深远影响。

关键图表——宋明理学

【素养提升】1.历史解释——宋明理学的特点

(1)儒学哲学化:传统的道德信条式的理论经由宋代理学家的改造,发展成哲学理论体系。(2)吸收了佛道因素:主要表现在吸收借鉴佛教与道教的形而上学;借鉴佛、道的传教谱系,创立“道统”;吸收佛、道的禁欲主义。(3)儒学世俗化:程朱理学控制教育与科举,并通过授徒、书院讲学等方式在社会上广泛传播,甚至深入族规、家训之中。朱熹的《家礼》和《小学》也成为家庭和幼童的行为规范。

家国情怀——理学家的社会责任与历史使命

3.(2022·广东高考,4)魏晋以来佛教、道教广泛传播,宋人李觏认为原因在于“儒失其守,教化坠于地”;张载认为佛道追求的彼岸是虚幻的,与“吾儒”水火不容。由此可知,李觏、张载主张( )A.儒法并用以维护君权 B.立足考据以重建学风C.复兴儒学以回应挑战 D.杂糅佛道以构建理学

依据材料“儒失其守,教化坠于地”可知,宋代李觏认为儒学教化功能下降;依据材料“与吾儒水火不容”可知,张载认为佛道的追求与儒学截然不同,结合所学知识可知,面对佛道冲击,宋代儒者主张通过改造儒学来达到复兴儒学、回应佛道挑战的目的,C项正确;宋代儒学并没有吸收法家思想,排除A项;立足考据是明清时期出现的学术特征,排除B项;张载认为佛道思想“与‘吾儒’水火不容”,因此不是杂糅佛道以构建理学,排除D项。

市民化——宋元文化的发展趋势【史料探究】史料 宋代文化得到相对普及,这种相对普及最重要也富有时代意义的表现是文化不再被极少数士家大族完全垄断,逐渐由士阶层普及到农工商各阶层①。如理学不再仅仅是“理”“气”等一些深奥的哲理,而是呈现了普及化、通俗化的趋势;文学重心的下移适应了社会娱乐的需要。另外,宋代“虽为市贾,亦重儒术”②的事例不少,这从另外一个角度说明宋代商人的社会地位开始转变。清代沈垚就认为,从宋代开始“天下之士多出于商”,说明当时士、商之间的界限确实已经不太分明。 ——选编自张全明等《中国历史大讲堂·宋史十二讲》

根据史料并结合所学,说明宋代文化“逐渐由士阶层普及到农工商各阶层”在思想、文学方面的体现,并概述从宋代“商人的社会地位开始转变”的表现。

体现:理学呈现普及化、通俗化的趋势;市民阶层对文化的需求日益强烈,词开始走向辉煌。

表现:商人在社会上遭受鄙视、在政治上和法律上遭受歧视的情形开始转变;士、商之间的界限已经不太分明。

知识点二 辽宋夏金元的文化

3.文学艺术

宋词 ①发展原因:两宋城市生活丰富多彩,娱乐场所的需要。②代表:以豪放派的苏轼、辛弃疾和婉约派的柳永、李清照的词作成就最为突出。

元曲 包括散曲和杂剧。元杂剧标志着中国古代戏曲艺术的成熟,代表作家有关汉卿、王实甫等。

话本 宋元时期,城市中说书演出非常盛行。说书底本称为话本。

书法 追求个性,不拘法度。

绘画 以山水画最为突出,注重意境和笔墨情趣。花鸟画、人物画水平也很高。

4.(2022·湖南高考,4)南宋画家李唐感叹:“云里烟村雨里滩,看之容易作之难。早知不入时人眼,多买胭脂画牡丹。”这反映当时( )A.艺术水准下降 B.绘画题材集中C.画家地位不高 D.世俗文化兴盛

深化理解:宋代文化走向平民化、世俗化、人文化葛兆光先生在《道教与中国文化》中曾经说,唐文化是“古典文化的巅峰”,而宋文化则是“近代文化的滥觞”。如果用一种较为简单的方式来概括,就是宋代出现了“平民化、世俗化、人文化”的趋势。两宋时期,文学重心逐渐下移,成为文化史上引人注目的现象。所谓“文学重心下移”,主要是指文学体裁从诗文扩大到词、曲、小说,与市井有了更为密切的关系;创作主体从士族文人扩大到庶族文人,进而扩大到市井文人;文学的接受者扩大到市民以及更广泛的社会大众。

答案 D

知识点二 辽宋夏金元的文化

3.文学艺术

4.科技成就

(1)四大发明

①成就:宋朝毕昇发明了活字印刷术,火药在宋朝被大量制造并用于军事,指南针在宋朝广泛应用于航海。

②西传【链接·选择性必修3·P12】

造纸术 8世纪以后,逐渐传入中亚、西亚及欧洲,促进欧洲教育、政治及商业等活动的发展

火药 13世纪经阿拉伯人传入欧洲,推动了欧洲火药武器的发展,骑士阶层日渐衰落

指南针 促进了远洋航行,推动了大航海时代的到来

印刷术 继中国发明活字印刷术后,欧洲人创造活字印刷机,推动了文艺复兴运动和宗教改革,促进了思想解放和社会进步

四大发明及对世界的影响

思考 请用一句话概括中国四大发明对近代西方文明的影响。

知识点二 辽宋夏金元的文化

4.科技成就

(1)四大发明

(2)海洋探索:宋元时,造船工艺和航海技术有重大进步,海船载重量、抗沉性能提高,磁罗盘、实用航海图和天文定位技术广泛应用。 【链接·选择性必修2·P71】

(3)代表人物及著作:沈括著《梦溪笔谈》,郭守敬编定《授时历》,王祯编撰《农书》。

5.少数民族文字

(1)辽先后创制契丹大字、小字。

(2)金创制了女真文字。

(3)蒙古形成畏兀体蒙古文。忽必烈委派八思巴改制藏文字母,创造出一套拼音符号,这是汉语拼音化的最早尝试。

【素养提升】1.历史解释——宋元文化发展的特点

(1)高度繁荣:宋元文化是我国封建文化的高峰,如三大发明、宋词、元曲、世俗文学、史学、绘画成就等。(2)科技领先:这一时期是我国科技成就的辉煌时期,许多领域处于世界领先地位,大大推进了世界文明进程。(3)全面发展:自然科学、社会科学各个领域都取得了辉煌成就;汉族和少数民族文化相互交融,使宋元文化丰富多彩。(4)市民气息浓厚:城市商业活动的兴盛,使市民阶层得以发展壮大。他们文化水平不高,这就要求文学艺术领域出现满足其文化需求的新作品。

唯物史观——宋元文化与社会政治、经济之间的关联

政治 中央集权的加强 两宋时期,理学兴起,并逐渐被尊为官方意识形态,适应了中央集权政治发展的需要

知识分子的社会地位 宋朝知识分子地位较高,促进了宋朝文化的全面繁荣;元朝知识分子地位较低,促进了元曲的繁荣

国家的分裂和统一 两宋时期,国家分裂,两宋文学家多忧世之作,影响了两宋诗歌、词赋和绘画艺术的发展

经济 商品经济的发展 商品经济的发展促进了市民阶层队伍的扩大,适应市民阶层文化生活需要的宋词、话本、风俗画、戏曲等得到发展

科技 印刷术的发展 印刷术的发展推动了文化的普及和传播,并为科举制的发展完善提供了条件

2.(2023·北京市海淀区模拟)南宋时期,刻版印书业发展较快。当时有官刻本(监本)和书坊的坊刻本;出现了规模较大的私人手工业刻书作坊,有的刻工多至百人以上,还专门接受委托雕印业务;刻书种类多,有礼书、乐书、药方以及可称为日用百科全书的《酬世大全》。上述材料可说明南宋时期( )A.经济重心南移的完成 B.民营手工业超过了官营手工业C.活字印刷术广泛应用 D.书籍印刷已经商业化、产业化

答案 D解析 据材料内容可知,南宋时期出现规模较大的刻书作坊,刻书种类多,说明书籍印刷已经商业化、产业化,故选D项;北宋时期经济重心南移完成,南方户数、经济发展水平超过北方,故A项与材料无关,排除;明清时期民营手工业规模超过官营,与材料时间不符,排除B项;材料中的刻版印书指的是雕版印刷,北宋时期发明活字印刷,故广泛应用的说法错误,排除C项。

(2023·辽宁大连模拟)书肆(古代书店兼刻书作坊)晚唐以前多集中于洛阳、长安,固定于市,销售对象多为士大夫阶层。随着雕版印刷的普及,宋代浙江、福建、江西等地的城市街市中书肆日盛,所刻的书目除传统经典外,还有通俗文学读物,供普通民众阅读。导致这一变化出现的根源是( )A.雕版印刷术推广 B.江南地区经济发展C.文化重心的南移 D.科举考试范围扩大

答案 B解析 根据题干内容可知,从书肆的地理分布上来看,晚唐之前,大多集中于洛阳、长安等北方城市,宋代则集中于浙江、福建、江西等南方城市,从销售对象上来看,晚唐之前,其对象大多是士大夫阶层,宋代则扩展到了普通民众,从刻印书目来看,到宋代,除去传统经典之外,还出现了通俗读物,从销售地点来看,晚唐之前固定于市,到宋代其地点则扩大到了城市街市,结合所学知识可知,之所以出现诸多变化,其根本原因在于江南地区经济的发展,故选B项。

关于古礼与现实社会的关系问题,朱熹认为“古今异便,风俗不同,虽有崇儒重道之君,知经好学之士,亦不得尽由古礼以复于三代之盛,其因时述作,随事讨论,以为一国一家之制者,固未必皆得先王义起之意”。朱熹的这一论述意在( )A.改变儒学的社会功能 B.确立儒学的正统地位C.推动儒学的顺时更新 D.摒弃儒家的礼制传统

答案 C解析 本题考查宋代儒学,考查学生获取和解读材料信息、运用所学知识分析历史现象的能力。朱熹主张礼制因时变革,不必拘泥于古礼,以此推动儒学的更新,故选C项;维护传统社会秩序是儒学一以贯之的社会功能,并没有发生改变,故排除A项;汉武帝尊崇儒术,确立了儒学的正统地位,故排除B项;朱熹主张变革古礼,并非完全摒弃礼制传统,故排除D项。

(2022·湖北武汉调研)有学者认为,宋代的儒学家虽然高度宣扬“人”的地位和价值,掀起了人的主体性和个性自由的启蒙思潮,但这种启蒙的实质是“无主体性”,人们依旧依附于自然经济和中国传统的封建礼教。该学者意在强调( )A.理学对宋代文化的启蒙影响 B.理学未能突破传统的文化模式C.儒家思想对人创造力的桎梏 D.宋朝商业发展的内在文化阻力

答案 B解析 题干提及宋代理学的“启蒙的实质是‘无主体性’,人们依旧依附于自然经济和中国传统的封建礼教”,结合所学,程朱理学受到官方尊崇,即宋代儒学本质为封建统治服务,故选B项;题干提及的是理学的“启蒙”带有局限性,排除A项;儒学主张加强道德修养,强调入世,有利于发挥人的主观能动性,排除C项;理学强调诚信,利于商业发展,排除D项。

同课章节目录