第2课 诸侯纷争与变法运动 同步练习(含解析)高中历史统编版(部编版)必修 中外历史纲要(上)

文档属性

| 名称 | 第2课 诸侯纷争与变法运动 同步练习(含解析)高中历史统编版(部编版)必修 中外历史纲要(上) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 92.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-20 10:37:15 | ||

图片预览

文档简介

第2课诸侯纷争与变法运动同步练习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.苏秦描绘了战国时期齐国都城临淄的繁荣景象:“临淄之途,车毂击,人肩摩,连衽成帷,举袂成幕,挥汗成雨,家殷人足,志高而扬。”由此可见,此时齐国( )

A.交通发达尽享地理优势 B.成为中原地区经济中心

C.变法在各国中最富成效 D.社会经济有了重大发展

2.春秋战国时期,临淄、咸阳等城市呈现“四方辐辏并至而会,地小人众,故其民益玩巧而事末也”的景象。这说明这些地区( )

A.开始出现商业活动 B.发展成为商业中心

C.发展成为政治中心 D.建筑特色十分突出

3.百家争鸣,是中国历史上思想自由的第一个高峰。但大家只注重了“争”的一面,却忽视了“融”的一面。几十年来陆续出土的战国简帛印证了“诸家杂糅”相融相合的现实。郭店简中,可以看到儒家与道家混同:上博简中, 可以看到儒家与墨家混同;马王堆帛书中,可以看到道家与法家混同。“德” 不为孔孟独享,“道” 不为老庄专有,“法”不由商韩把持。这些共通之处( )

A.得益于共同的文化基础 B.得到了统治者的积极支持

C.消除了诸子百家之间的争论 D.实现了中华文化的大一统

4.《汉书·艺文志》推测儒家是出于司徒之官,道家是出于史官,法家是出于理官,墨家是出于清庙之守,阴阳家是出于历法之官,从而把诸子学说和各个王官一一对应。这可以用来说明( )

A.儒家学说地位居于首位 B.先秦的天文历法成就突出

C.商周王官之学内容丰富 D.诸子之学受王官之学影响

5.战国时期,“王道既微,诸侯力政”。儒、墨、道、法、阴阳等学派“蜂出并作,各引一端,崇其所善”,总结了上古以来文化发展所取得的巨大成就。这一局面( )

A.体现了中华文明的多元起源 B.奠定了中华文化的基础

C.不利于中央集权体制的形成 D.确立了儒学的统治地位

6.如表,以下史实反映出当时( )

周桓王五年(前715年) 郑、鲁两国不经天子同意,互换祊、许两地,天子默许

周桓王八年(前712年) 周王室以王畿内十二邑作为交换,取田于郑

周简王六年(前580年) 晋大夫卻至与周王室争夺邰邑的田地,经过晋侯调解,邵至承认邵田为王室所有

A.封建土地所有制的确立 B.分封宗法制度彻底崩溃

C.土地国有原则遭到破坏 D.兼并土地现象日益严重

7.公元前651年,齐桓公主持葵丘之盟,成为春秋时期的第一位霸主。其盟约的重要内容规定了要“诛不孝”,不得随便废立太子,不可“以妾为妻”,应得天子许可才能杀大夫,不许擅自封赏而不报告天子,不可阻止粮食外销邻国等。由此对当时情形推论不正确的是( )

A.周天子仍具有天下共主的名义 B.嫡长子继承制被严格遵循

C.霸主局部负担起周天子的责任 D.封建体制正处于崩溃之中

8.《吕氏春秋·孟秋记》云:“(蚩尤)始作乱,伐无罪,杀无......为之无道”,秦时以蚩尤为东方八神之一,刘邦起兵时“祠黄帝、祭蚩尤”。该变化反映了战国以来( )

A.多元一体观念进一步发展 B.传统儒家思想影响源远流长

C.蚩尤形象源于帝王的喜好 D.各民族的文化差异已经消除

9.风俗是一种被模式化的社会生活方式。《诗经.周南.关雎》倡导“美教化,移风俗”:《庄子●秋水》提出“当其时,顺其俗者,谓之义徒”:《商君书.算地》中云“故圣人之为国也,观俗立法则治,察国事本则宜。”可见三者都主张( )

A.重视风俗,顺俗行事 B.道德教化,移风易俗

C.观俗立法,察国事本 D.以俗观政,政俗结合

10.据记载,周人的婚嫁年龄为“男三十而娶,女二十而嫁”。但春秋时代,之前的晚婚习俗已开始被早婚所替代。齐桓公曾下令“丈夫二十而室,妇人十五而嫁”。一些思想家,如墨子,也竭力主张早婚。这主要是因为( )

A.思想解放运动的推动 B.礼乐制度遭到破坏

C.生产力发展的需要 D.人地矛盾不断激化

11.战国时期,新兴的士阶层崛起。孟子提倡“仁政”,荀子主张“隆礼重法”,庄子崇尚逍遥自由,墨家主张“兼爱”“非攻”“尚贤”,法家主张以法为工具管理国家。由此可知,新兴的士阶层( )

A.重视以人为本、主张民本思想 B.将戎狄蛮夷融入华夏认同观念

C.围绕治国理政而提出各自主张 D.抨击封建专制、倡导经世致用

12.“周人克商,又承认商人曾克夏。周人的世界,从此便是一个‘天下’,而不是一个‘大邑’。中国不再是若干个文化体系竞争的场合,中国的历史,从此成为华夏世界延续和发展的长篇史诗。”该学者意在说明西周时期( )

A.原始民主遗存发挥作用 B.政治文化心理认同出现

C.天人感应观念迎合需要 D.华夏民族已经基本定型

13.《韩非子·五蠹》写道:“今有构木钻燧(钻木取火)于夏后氏之世者,必为鲧、禹笑矣:有决渎(疏浚河道,治水)于殷周之世者,必为汤、武笑矣。然则今有美尧、舜、汤、武、禹之道于当今之世者,必为新圣笑矣。”对上述言论理解正确的是( )

①体现了历史是发展变化的思想 ②反映了民本主义的理论主张

③以儒家作为论战和批判的对象 ④反对因循守旧和拘泥于传统

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②3④

14.公元前720年,周平王死,因为随葬品不足,新继位的周桓王只得派人去鲁国祈求,史称“求膊”。西周以来“天子不求私财”的传统从此打破……过去诸侯必须朝会天子的礼仪也名存实亡。这表明( )

A.传统秩序遭到破坏 B.专制王权受到削弱

C.分封制破坏 D.宗法制解体

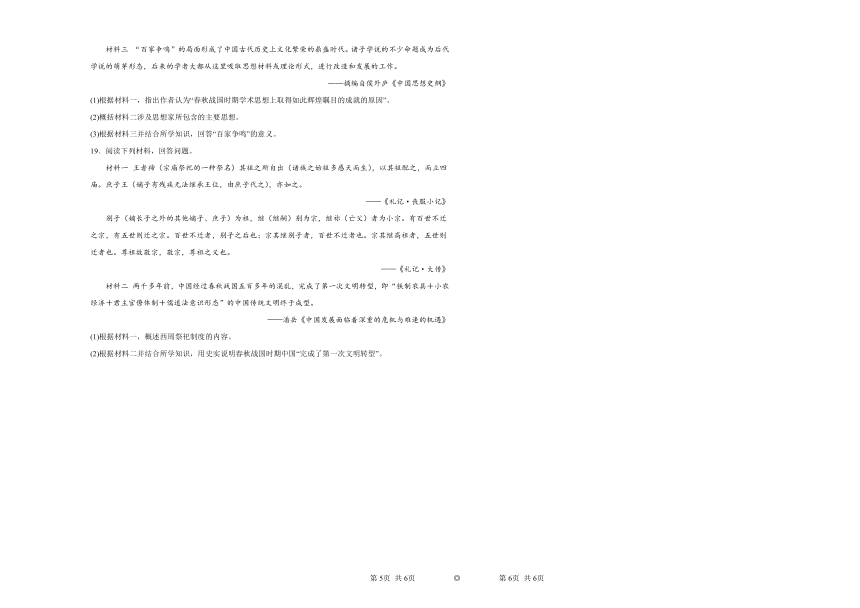

15.据图1、图2可知,当时( )

图1 春秋列国形势图 图2 战国形势图

A.传统政治体制焕发生机 B.经济发展重心开始变化

C.频繁战争阻碍社会进步 D.统一封建国家趋势形成

二、材料分析题

16.阅读材料,回答问题

材料一 春秋战国时期,随着铁农具和牛耕技术的广泛应用,农业生产力得到了极大的发展……一部分中小奴隶主,开始改变生产方式,允许奴隶在土地上劳作,交出大部分劳动产品,自己可以留下一部分产品,这便形成了封建的生产方式,这种新的生产模式,满足了生产力的发展的新需求。部分奴隶主和奴隶,实现了地主和农民身份的转移。……边远地区的秦、楚、燕等国的社会经济也发展到相当水平,新兴地主阶级也逐渐壮大起来。然而这些诸侯国的政权仍然控制在旧贵族手中。各国地主阶级的普遍发展壮大及其与贵族的对立,必然导致政治上的一场重大变革,这些地主随着经济实力的增长,要求为自己的生产方式进一步扫清障碍,进而要求提高自己的政治地位,取消奴隶主的世袭特权,这便成了战国时期各国纷纷变法的根源。

一一摘编自刘焕曾、张文喜《新编中国古代史》

材料二 变法既成功地将古老的族姓宗法政治体制转化为王权直接统领下的君主专制的官僚政治体制,使君主集权下的新的阶级分层有序化;同时又在富国强兵的基础上,以强兼弱,西周时千邦林立的分散局面被十几个强大的邦国并立的局面所代替,而“诸夏”也在这种时代的进程中逐渐凝合为具有利益共同性的“华夏”(汉)民族共同体。

——摘编自李禹阶《华夏民族与国家认同意识的演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析战国时期变法的必然性。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析说明战国时期变法议革的影响.

17.阅读材料,完成下列要求。

材料 商鞅变法取得了很大成果,“富国强民”的法家政策在秦得到实现。秦国地理位置优越,攻守均得其便,战国时期,国都末被他国攻破的只有秦国。秦国内部纷争较少,从秦献公时起的150年中,献公、孝公、赵文王、昭王、秦王嬴政几代君主在位的年代比较长,内部相对稳定。武王、孝文王、庄襄王在位时间短,但也没有因王位继承而引起内部分裂。总之,秦统一中国是顺应历史发根要求,也是“天时、地利、人和”的综合优势造成的。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

根据材料并结合所学知识,指出秦能够实现统一的原因。

18.文化的发展反映了时代的变迁。阅读材料,完成下列要求。

材料一 春秋战国时期学术思想上取得如此辉煌瞩目的成就的原因,不能简单归结为这一时期社会生产力的发展所导致的政治、经济的深刻变革,更为重要的一点是作为这一时期学术思想文化的创造主体——刚刚以独立姿态登上历史舞台的知识分子,以高度的责任感、使命感,自觉担当起拯救苍生的历史重任,重新构建未来社会的理想蓝图。

——摘编自周金华《从“百家争鸣”看春秋战国知识分子的个性解放》

材料二 我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴。小国寡民……甘其食,美其服,安其居,乐其俗。邻国相望,鸡犬之声相闻民至老死不相往来。

——老子《道德经》

王……省刑罚,薄赋敛,深耕易耨,壮者以暇日,修其孝悌忠信,入以事父兄,出以事其长。可使制梃以挞秦楚之坚甲利兵矣。

——《孟子·梁惠王上》

“世异则事异”“事异则备变”“废先王之教”“以法为教”。“事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效”“万乘之主、千乘之君,所以制天下而征诸侯者,以其威势也”。

——《韩非子》

材料三 “百家争鸣”的局面形成了中国古代历史上文化繁荣的鼎盛时代。诸子学说的不少命题成为后代学说的萌芽形态,后来的学者大都从这里吸取思想材料或理论形式,进行改造和发展的工作。

——摘编自侯外庐《中国思想史纲》

(1)根据材料一,指出作者认为“春秋战国时期学术思想上取得如此辉煌瞩目的成就的原因”。

(2)概括材料二涉及思想家所包含的主要思想。

(3)根据材料三并结合所学知识,回答“百家争鸣”的意义。

19.阅读下列材料,回答问题。

材料一 王者禘(宗庙祭祀的一种祭名)其祖之所自出(诸族之始祖多感天而生),以其祖配之,而立四庙。庶子王(嫡子有残疾无法继承王位,由庶子代之),亦如之。

——《礼记·丧服小记》

别子(嫡长子之外的其他嫡子、庶子)为祖,继(继嗣)别为宗,继祢(亡父)者为小宗。有百世不迁之宗,有五世则迁之宗。百世不迁者,别子之后也;宗其继别子者,百世不迁者也。宗其继高祖者,五世则迁者也。尊祖故敬宗,敬宗,尊祖之义也。

——《礼记·大传》

材料二 两千多年前,中国经过春秋战国五百多年的混乱,完成了第一次文明转型,即“铁制农具+小农经济+君主官僚体制+儒道法意识形态”的中国传统文明终于成型。

——潘岳《中国发展面临着深重的危机与难逢的机遇》

(1)根据材料一,概述西周祭祀制度的内容。

(2)根据材料二并结合所学知识,用史实说明春秋战国时期中国“完成了第一次文明转型”。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是推断题,时空是战国时期的齐国。根据材料“临淄之途,车毂击,人肩摩,连衽成帷,举袂成幕,挥汗成雨,家殷人足,志高而扬”及所学可知,战国时期,由于生产力的发展,农业和手工业的进步,涌现一批如临淄这样人口众多、商贾云集的中心城市,D项正确;材料未涉及临淄的交通状况,无法得出交通发达尽享地理优势的结论,排除A项;材料未涉及其他区域经济发展的状况,无法说明临淄是中原地区的经济中心,排除B项;战国时期最富成效的变法是秦国的商鞅变法,排除C项。故选D项。

2.B

【详解】根据“四方辐辏并至而会,地小人众,故其民益玩巧而事末也”可得出材料反映临淄、咸阳城市的人因为人少而去从事商业,同时城市“四方辐辏并至而会”,即其他地方都汇聚到这里,成为了商业中心,B项正确;材料不能证明是“开始”,排除A项;材料反映成为商业中心,而不是政治中心,排除C项;材料并没有出现建筑的信息,排除D项。故选B项。

3.A

【详解】本题是多类型单项选择题。根据次题干的提示词,可知是原因题、影响题。时空是:战国时期(中国)。根据材料,战国时期的诸子百家文化在很多方面有着相似和共通的地方,结合所学,这种相似根源于共同的文化基础,也即诸子百家身处同样的历史时期和经济、社会、文化环境,某些基本的倾向和根本的立场是相似相通的,A项正确;统治者对于战国时期不同思想流派,态度和政策是不同的,并非都给予积极支持,排除B项;“消除了争论 ”说法过于绝对,排除C项;“百家争鸣”体现了文化的多元共存,而非“大一统”,排除D项。故选A项。

4.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:先秦(中国)。据本题材料概括得出主要结论是:《汉书·艺文志》推测诸子思想出于王官之学,把诸子学说和各个王官一一对应,说明诸子之学受王官之学影响,D项正确;A、B两项以偏概全,分别描述了材料的一部分,不符合材料主旨;材料并非讲王官之学丰富,而是讲从王官之中发展出了诸子学说,内容丰富的是诸子学说,排除C项。故选D项。

5.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题题干的提示词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:战国(中国)。据材料信息可知,这一局面为百家争鸣,是中国学术文化、思想道德发展的重要阶段,奠定了中华文化的基础,B项正确;材料体现的百家争鸣的情况,战国也不是文明的起源阶段,排除A项;当时处于社会大变革时期,社会动荡不安,诸侯争霸,竞相招贤纳士,运用不同思想学说以使自己的国家富足强大起来,有利于中央集权体制的形成,排除C项;汉武帝时期确立了儒学的统治地位,与本题时空不一致,排除D项。故选B项。

6.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词可知是本质题。时空是春秋战国时期(中国)。据本题材料信息可得出主要结论:材料反映出春秋时期,土地交换现象时有发生,周王已经无力控制这些行为,王室丧失了对土地的最高支配权,C项正确;材料只能反映出井田制遭到破坏,无法反映封建土地所有制的确立,排除A项;材料与分封宗法制无关,且分封宗法制在战国时期才彻底崩溃,排除B项;材料反映的并非土地兼并,排除D项。故选C项。

7.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是反向题。据本题时间信息可知准确时空是:春秋时期(中国)。据材料可知,春秋时期,分封制和宗法制遭到严重的破坏,嫡长子继承制同样也遭到破坏,而非被严格遵循,B项符合题意,B项正确;春秋战国时期,周天子仍具有天下共主的名义,A项不符合题意,排除A项;春秋时期,诸侯争霸,在局部负担起周天子的责任,C项不符合题意,排除C项;分封制遭到破坏,封建体制正处于崩溃之中,D项不符合题意,排除D项。故选B项。

8.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:战国以来(中国)。据材料可知,春秋战国对蚩尤持否定态度到秦末刘邦起兵时蚩尤成为与黄帝并立的地位,说明这一时期多元文化的整合,体现多元一体观念的进一步发展,A项正确;秦朝以法家思想治国,汉初以黄老思想治国,排除B项;蚩尤形象源于帝王的喜好,说法过于随意,排除C项;各民族的文化差异已经消除,“已经消除”说法过于绝对,排除D项。故选A项。

9.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是比较题。据本题时间信息可知准确时空是:春秋战国时期(中国)。据题意可知,三者(儒家、道家、法家)都涉及风俗,结合所学知识可知,春秋战国时期虽然儒家、道家、法家思想主张不同,但都关注当时的社会大变动,关注政治,D项正确;“重视风俗,顺俗行事”是庄子(道家学派)的思想主张,排除A项;“道德教化,移风易俗”是孔子(儒家学派)的思想主张,排除B项;“观俗立法,察国事本”是商鞅(法家学派)的思想主张,排除C项。故选D项。

10.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:春秋战国时期中国。根据材料可知,春秋战国时期晚婚习俗发生了改变,而一些思想家也竭力主张早婚,这一定程度上反映了社会对劳动力的需求增大,以前需要一定年纪才能从事的工作,现在较小的年纪便可以从事,侧面反映了生产力发展的需要,C项正确;思想解放运动影响人们的观念,但无法从根本上改变人们的成婚年纪,排除A项;春秋战国时期礼乐制度遭到破坏,但是这一破坏只是材料现象的表现,并非原因,礼乐破坏无法从根本上影响人们的婚姻年龄,排除B项;人地矛盾体现在人多地少无法满足需要等方面,材料体现的是早婚,一定程度上体现了统治者鼓励生育,并非人多地少在发挥作用,排除D项。故选C项。

11.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:战国时期(中国)。据本题材料信息可知,战国时期,新兴的士阶层崛起,出现了百家争鸣的局面。各个学派提出了自己的政治社会主张和要求,试图影响现实政治,C项正确;以人为本、主张民本主要体现了儒家的主张,排除A项;材料未提及戎狄蛮夷,排除B项;“抨击封建专制、倡导经世致用”主要体现了明末清初思想家的观点,排除D项。故选C项。

12.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:西周时期(中国)。据本题材料“中国不再是若干个文化体系竞争的场合,中国的历史,从此成为华夏世界延续和发展的长篇史诗。”并结合所学知识可知,材料反映出西周时期已经呈现出一定程度上的华夏共同体的文化思想,西周代商实质上反映出,西周与商同属于同一个“文化共同体”,这促进了政治文化心理认同的出现,B项正确;材料中没有关于原始民主遗存的相关论述,排除A项;材料反映的是西周对商代的政治文化认同,并不是为了说明天人感应对周代政治的影响,排除C项;原始社会末期,华夏族逐渐形成,春秋战国时期,华夏民族认同局面基本形成,排除D项。故选B项。

13.C

【详解】本题是组合选择题。时空是:春秋战国时期(中国)。据材料“然则今有美尧、舜、汤、武、禹之道于当今之世者,必为新圣笑矣”及所学知识可知,韩非子认为历史是不断向前发展的,要根据历史的发展不断的变法革新,体现了历史是发展变化的思想,反对因循守旧,①④符合题意,据材料“今有美尧、舜、汤、武、禹之道于当今之世者,必为新圣笑矣”及所学知识可知,这反映了法家对儒家推崇尧舜禹的批判,③符合题意,①③④符合题意,C项正确;民本主义指的是重视人民、以民为本,材料体现了法家反对新循守旧,主张变法革新,没有涉及民本主义理论,②不符合题意,排除ABD项。故选C项。

14.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是东周时期。据题意可知,东周时期,周王被迫向诸侯祈求已逝周王的随葬品,打破了之前的礼仪制度,由此体现了周王室的衰落,说明传统秩序遭到破坏,A项正确;周代还没有建立起专制王权,排除B项;材料反映的是周王室的衰落,并不是分封制和宗法制遭到破坏,排除CD项。故选A项。

15.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:春秋战国(中国)。据本题材料图片信息可知,从春秋到战国时期少数民族和诸侯国数量都在减少,形成统一多民族国家的历史趋势,D项正确;传统的奴隶社会政治体制处于瓦解中,不能焕生机,排除A项;经济重心仍在黄河流域,没有变化,排除B项;频繁战争促进了旧体制的瓦解和新体制的形成,推动了社会进步,排除C项。故选D项。

16.(1)必然性:铁犁牛耕技术的推广,促进了农业生产力的发展;土地私有制发展,削弱了奴隶制人身依附关系,引起社会阶级关系的变化;新兴地主和自耕农要求打破束缚,解放生产力;百家争鸣中法家提倡顺应形势变法革新提供理论;周王室衰微,宗法分封制崩溃;诸侯势力增强,争霸战争频繁。

(2)影响:推动了专制集权体制的确立;推动了奴隶社会向封建社会转型;有利于国家统一的实现;增强了华夏民族与国家认同意识。

【详解】(1)本题是原因类材料分析题。战国时期变法的必然性根据“随着铁农具和牛耕技术的广泛应用,农业生产力得到了极大的发展……一部分中小奴隶主,开始改变生产方式,允许奴隶在土地上劳作,交出大部分劳动产品,自己可以留下一部分产品”、“部分奴隶主和奴隶,实现了地主和农民身份的转移”、“边远地区的秦、楚、燕等国的社会经济也发展到相当水平,新兴地主阶级也逐渐壮大起来”并结合所学内容,可从生产力的进步、生产模式的变化、社会阶级关系的变化、思想解放、传统制度的崩溃河诸侯争霸等方面总结概括。

(2)本题是影响类材料分析题。根据“变法既成功地将古老的族姓宗法政治体制转化为王权直接统领下的君主专制的官僚政治体制,使君主集权下的新的阶级分层有序化;同时又在富国强兵的基础上,以强兼弱,西周时千邦林立的分散局面被十几个强大的邦国并立的局面所代替”可知,战国时期的变法,推动了专制集权体制的确立;推动了奴隶社会向封建社会转型;有利于国家统一的实现;增强了华夏民族与国家认同意识。

17.原因:①秦地理位置优越,内部相对稳定;②商鞅变法使秦国富国强兵;③人民渴望安定统一;④秦国远交近攻,采取了正确的政治军事策略。

【详解】本题是背景类材料分析题。时空是春秋战国时期的中国。根据材料“秦国地理位置优越,攻守均得其便,战国时期,国都末被他国攻破的只有秦国”可知原因是秦地理位置优越,内部相对稳定;根据材料“商鞅变法取得了很大成果,‘富国强民’的法家政策在秦得到实现”可知原因是商鞅变法使秦国富国强兵;根据材料“秦统一中国是顺应历史发根要求,也是‘天时、地利、人和’的综合优势造成的”可知原因是人民渴望安定统一;从政策角度分析原因是秦国远交近攻,采取了正确的政治军事策略。

18.(1)原因:①社会生产力的发展;②政治、经济的深刻变革;③知识分子的创造(或知识分子的责任感、使命感或历史担当均可)。

(2)主要思想:①老子主张无为而治,小国寡民;②孟子主张轻徭薄赋、行“仁政”,孝悌忠信;③法家:发展改革思想,法治思想,君主专制中央集权思想。

(3)影响:①是中国历史上第一次思想解放运动;②为新兴地主阶级登上历史舞台奠定思想理论基础;③构成了中华民族传统文化的基本精神;④成为后世中华思想文化的源头活水,影响深远。

【详解】(1)本题是原因类材料分析题,时空是春秋战国时期。由材料“不能简单归结为这一时期社会生产力的发展所导致的政治、经济的深刻变革”可得出社会生产力的发展;政治、经济的深刻变革;由材料“更为重要的一点是作为这一时期学术思想文化的创造主体——刚刚以独立姿态登上历史舞台的知识分子,以高度的责任感、使命感,自觉担当起拯救苍生的历史重任,重新构建未来社会的理想蓝图。”可得出知识分子的创造(或知识分子的责任感、使命感或历史担当均可)。

(2)本题是特点类材料分析题,时空是春秋战国时期。由材料“”可得出;由材料“老子《道德经》”“我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴。小国寡民……”可得出老子主张无为而治,小国寡民;由材料“《孟子·梁惠王上》”“省刑罚,薄赋敛,深耕易耨,壮者以暇日,修其孝悌忠信,入以事父兄,出以事其长”可得出孟子主张轻徭薄赋、行“仁政”,孝悌忠信;由材料“《韩非子》”“事异则备变”“以法为教”“事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效”可得出发展改革思想,法治思想,君主专制中央集权思想。

(3)本题是影响类材料分析题,时空是春秋战国时期。由材料“‘百家争鸣’的局面形成了中国古代历史上文化繁荣的鼎盛时代。”及所学可得出百家争鸣是中国历史上第一次思想解放运动;由材料“诸子学说的不少命题成为后代学说的萌芽形态,后来的学者大都从这里吸取思想材料或理论形式,进行改造和发展的工作。”及所学可得出百家争鸣构成了中华民族传统文化的基本精神;成为后世中华思想文化的源头活水,影响深远;结合所学可知,百家争鸣为新兴地主阶级登上历史舞台奠定思想理论基础。

19.(1)内容:祭祖的同时祭天;祭祀者按照血缘可分为“大宗”和“小宗”,天子及分封制下各等级的嫡长子为大宗,其余为小宗;大宗可以祭祀高祖以上的祖先,小宗则只能祭祀高祖以下的祖先。

(2)说明:铁器广泛应用于生产,促进了生产力发展;井田制瓦解,封建小农经济逐步确立;分封制崩溃,君主专制中央集权制度产生;百家争鸣,构造了中国传统文化的基本精神。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题。时空是西周中国。内容:据材料一中“诸族之始祖多感天而生”可知,祭祖的同时祭天;根据材料“别子(嫡长子之外的其他嫡子、庶子)为祖,继(继嗣)别为宗,继祢(亡父)者为小宗”可分析出祭祀者按照血缘可分为“大宗”和“小宗”,天子及分封制下各等级的嫡长子为大宗,其余为小宗;根据材料“宗其继高祖者,五世则迁者也。尊祖故敬宗,敬宗,尊祖之义也”可分析出大宗可以祭祀高祖以上的祖先,小宗则只能祭祀高祖以下的祖先。

(2)本题是特点类材料分析题。时空是春秋战国时期中国。从春秋战国时期农业生产力、生产关系、政治制度和思想文化方面的变化并结合所学,逐一阐述。说明:铁器广泛应用于生产,促进了生产力发展;井田制瓦解,封建小农经济逐步确立;分封制崩溃,君主专制中央集权制度产生;百家争鸣,构造了中国传统文化的基本精神。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.苏秦描绘了战国时期齐国都城临淄的繁荣景象:“临淄之途,车毂击,人肩摩,连衽成帷,举袂成幕,挥汗成雨,家殷人足,志高而扬。”由此可见,此时齐国( )

A.交通发达尽享地理优势 B.成为中原地区经济中心

C.变法在各国中最富成效 D.社会经济有了重大发展

2.春秋战国时期,临淄、咸阳等城市呈现“四方辐辏并至而会,地小人众,故其民益玩巧而事末也”的景象。这说明这些地区( )

A.开始出现商业活动 B.发展成为商业中心

C.发展成为政治中心 D.建筑特色十分突出

3.百家争鸣,是中国历史上思想自由的第一个高峰。但大家只注重了“争”的一面,却忽视了“融”的一面。几十年来陆续出土的战国简帛印证了“诸家杂糅”相融相合的现实。郭店简中,可以看到儒家与道家混同:上博简中, 可以看到儒家与墨家混同;马王堆帛书中,可以看到道家与法家混同。“德” 不为孔孟独享,“道” 不为老庄专有,“法”不由商韩把持。这些共通之处( )

A.得益于共同的文化基础 B.得到了统治者的积极支持

C.消除了诸子百家之间的争论 D.实现了中华文化的大一统

4.《汉书·艺文志》推测儒家是出于司徒之官,道家是出于史官,法家是出于理官,墨家是出于清庙之守,阴阳家是出于历法之官,从而把诸子学说和各个王官一一对应。这可以用来说明( )

A.儒家学说地位居于首位 B.先秦的天文历法成就突出

C.商周王官之学内容丰富 D.诸子之学受王官之学影响

5.战国时期,“王道既微,诸侯力政”。儒、墨、道、法、阴阳等学派“蜂出并作,各引一端,崇其所善”,总结了上古以来文化发展所取得的巨大成就。这一局面( )

A.体现了中华文明的多元起源 B.奠定了中华文化的基础

C.不利于中央集权体制的形成 D.确立了儒学的统治地位

6.如表,以下史实反映出当时( )

周桓王五年(前715年) 郑、鲁两国不经天子同意,互换祊、许两地,天子默许

周桓王八年(前712年) 周王室以王畿内十二邑作为交换,取田于郑

周简王六年(前580年) 晋大夫卻至与周王室争夺邰邑的田地,经过晋侯调解,邵至承认邵田为王室所有

A.封建土地所有制的确立 B.分封宗法制度彻底崩溃

C.土地国有原则遭到破坏 D.兼并土地现象日益严重

7.公元前651年,齐桓公主持葵丘之盟,成为春秋时期的第一位霸主。其盟约的重要内容规定了要“诛不孝”,不得随便废立太子,不可“以妾为妻”,应得天子许可才能杀大夫,不许擅自封赏而不报告天子,不可阻止粮食外销邻国等。由此对当时情形推论不正确的是( )

A.周天子仍具有天下共主的名义 B.嫡长子继承制被严格遵循

C.霸主局部负担起周天子的责任 D.封建体制正处于崩溃之中

8.《吕氏春秋·孟秋记》云:“(蚩尤)始作乱,伐无罪,杀无......为之无道”,秦时以蚩尤为东方八神之一,刘邦起兵时“祠黄帝、祭蚩尤”。该变化反映了战国以来( )

A.多元一体观念进一步发展 B.传统儒家思想影响源远流长

C.蚩尤形象源于帝王的喜好 D.各民族的文化差异已经消除

9.风俗是一种被模式化的社会生活方式。《诗经.周南.关雎》倡导“美教化,移风俗”:《庄子●秋水》提出“当其时,顺其俗者,谓之义徒”:《商君书.算地》中云“故圣人之为国也,观俗立法则治,察国事本则宜。”可见三者都主张( )

A.重视风俗,顺俗行事 B.道德教化,移风易俗

C.观俗立法,察国事本 D.以俗观政,政俗结合

10.据记载,周人的婚嫁年龄为“男三十而娶,女二十而嫁”。但春秋时代,之前的晚婚习俗已开始被早婚所替代。齐桓公曾下令“丈夫二十而室,妇人十五而嫁”。一些思想家,如墨子,也竭力主张早婚。这主要是因为( )

A.思想解放运动的推动 B.礼乐制度遭到破坏

C.生产力发展的需要 D.人地矛盾不断激化

11.战国时期,新兴的士阶层崛起。孟子提倡“仁政”,荀子主张“隆礼重法”,庄子崇尚逍遥自由,墨家主张“兼爱”“非攻”“尚贤”,法家主张以法为工具管理国家。由此可知,新兴的士阶层( )

A.重视以人为本、主张民本思想 B.将戎狄蛮夷融入华夏认同观念

C.围绕治国理政而提出各自主张 D.抨击封建专制、倡导经世致用

12.“周人克商,又承认商人曾克夏。周人的世界,从此便是一个‘天下’,而不是一个‘大邑’。中国不再是若干个文化体系竞争的场合,中国的历史,从此成为华夏世界延续和发展的长篇史诗。”该学者意在说明西周时期( )

A.原始民主遗存发挥作用 B.政治文化心理认同出现

C.天人感应观念迎合需要 D.华夏民族已经基本定型

13.《韩非子·五蠹》写道:“今有构木钻燧(钻木取火)于夏后氏之世者,必为鲧、禹笑矣:有决渎(疏浚河道,治水)于殷周之世者,必为汤、武笑矣。然则今有美尧、舜、汤、武、禹之道于当今之世者,必为新圣笑矣。”对上述言论理解正确的是( )

①体现了历史是发展变化的思想 ②反映了民本主义的理论主张

③以儒家作为论战和批判的对象 ④反对因循守旧和拘泥于传统

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②3④

14.公元前720年,周平王死,因为随葬品不足,新继位的周桓王只得派人去鲁国祈求,史称“求膊”。西周以来“天子不求私财”的传统从此打破……过去诸侯必须朝会天子的礼仪也名存实亡。这表明( )

A.传统秩序遭到破坏 B.专制王权受到削弱

C.分封制破坏 D.宗法制解体

15.据图1、图2可知,当时( )

图1 春秋列国形势图 图2 战国形势图

A.传统政治体制焕发生机 B.经济发展重心开始变化

C.频繁战争阻碍社会进步 D.统一封建国家趋势形成

二、材料分析题

16.阅读材料,回答问题

材料一 春秋战国时期,随着铁农具和牛耕技术的广泛应用,农业生产力得到了极大的发展……一部分中小奴隶主,开始改变生产方式,允许奴隶在土地上劳作,交出大部分劳动产品,自己可以留下一部分产品,这便形成了封建的生产方式,这种新的生产模式,满足了生产力的发展的新需求。部分奴隶主和奴隶,实现了地主和农民身份的转移。……边远地区的秦、楚、燕等国的社会经济也发展到相当水平,新兴地主阶级也逐渐壮大起来。然而这些诸侯国的政权仍然控制在旧贵族手中。各国地主阶级的普遍发展壮大及其与贵族的对立,必然导致政治上的一场重大变革,这些地主随着经济实力的增长,要求为自己的生产方式进一步扫清障碍,进而要求提高自己的政治地位,取消奴隶主的世袭特权,这便成了战国时期各国纷纷变法的根源。

一一摘编自刘焕曾、张文喜《新编中国古代史》

材料二 变法既成功地将古老的族姓宗法政治体制转化为王权直接统领下的君主专制的官僚政治体制,使君主集权下的新的阶级分层有序化;同时又在富国强兵的基础上,以强兼弱,西周时千邦林立的分散局面被十几个强大的邦国并立的局面所代替,而“诸夏”也在这种时代的进程中逐渐凝合为具有利益共同性的“华夏”(汉)民族共同体。

——摘编自李禹阶《华夏民族与国家认同意识的演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析战国时期变法的必然性。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析说明战国时期变法议革的影响.

17.阅读材料,完成下列要求。

材料 商鞅变法取得了很大成果,“富国强民”的法家政策在秦得到实现。秦国地理位置优越,攻守均得其便,战国时期,国都末被他国攻破的只有秦国。秦国内部纷争较少,从秦献公时起的150年中,献公、孝公、赵文王、昭王、秦王嬴政几代君主在位的年代比较长,内部相对稳定。武王、孝文王、庄襄王在位时间短,但也没有因王位继承而引起内部分裂。总之,秦统一中国是顺应历史发根要求,也是“天时、地利、人和”的综合优势造成的。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

根据材料并结合所学知识,指出秦能够实现统一的原因。

18.文化的发展反映了时代的变迁。阅读材料,完成下列要求。

材料一 春秋战国时期学术思想上取得如此辉煌瞩目的成就的原因,不能简单归结为这一时期社会生产力的发展所导致的政治、经济的深刻变革,更为重要的一点是作为这一时期学术思想文化的创造主体——刚刚以独立姿态登上历史舞台的知识分子,以高度的责任感、使命感,自觉担当起拯救苍生的历史重任,重新构建未来社会的理想蓝图。

——摘编自周金华《从“百家争鸣”看春秋战国知识分子的个性解放》

材料二 我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴。小国寡民……甘其食,美其服,安其居,乐其俗。邻国相望,鸡犬之声相闻民至老死不相往来。

——老子《道德经》

王……省刑罚,薄赋敛,深耕易耨,壮者以暇日,修其孝悌忠信,入以事父兄,出以事其长。可使制梃以挞秦楚之坚甲利兵矣。

——《孟子·梁惠王上》

“世异则事异”“事异则备变”“废先王之教”“以法为教”。“事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效”“万乘之主、千乘之君,所以制天下而征诸侯者,以其威势也”。

——《韩非子》

材料三 “百家争鸣”的局面形成了中国古代历史上文化繁荣的鼎盛时代。诸子学说的不少命题成为后代学说的萌芽形态,后来的学者大都从这里吸取思想材料或理论形式,进行改造和发展的工作。

——摘编自侯外庐《中国思想史纲》

(1)根据材料一,指出作者认为“春秋战国时期学术思想上取得如此辉煌瞩目的成就的原因”。

(2)概括材料二涉及思想家所包含的主要思想。

(3)根据材料三并结合所学知识,回答“百家争鸣”的意义。

19.阅读下列材料,回答问题。

材料一 王者禘(宗庙祭祀的一种祭名)其祖之所自出(诸族之始祖多感天而生),以其祖配之,而立四庙。庶子王(嫡子有残疾无法继承王位,由庶子代之),亦如之。

——《礼记·丧服小记》

别子(嫡长子之外的其他嫡子、庶子)为祖,继(继嗣)别为宗,继祢(亡父)者为小宗。有百世不迁之宗,有五世则迁之宗。百世不迁者,别子之后也;宗其继别子者,百世不迁者也。宗其继高祖者,五世则迁者也。尊祖故敬宗,敬宗,尊祖之义也。

——《礼记·大传》

材料二 两千多年前,中国经过春秋战国五百多年的混乱,完成了第一次文明转型,即“铁制农具+小农经济+君主官僚体制+儒道法意识形态”的中国传统文明终于成型。

——潘岳《中国发展面临着深重的危机与难逢的机遇》

(1)根据材料一,概述西周祭祀制度的内容。

(2)根据材料二并结合所学知识,用史实说明春秋战国时期中国“完成了第一次文明转型”。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是推断题,时空是战国时期的齐国。根据材料“临淄之途,车毂击,人肩摩,连衽成帷,举袂成幕,挥汗成雨,家殷人足,志高而扬”及所学可知,战国时期,由于生产力的发展,农业和手工业的进步,涌现一批如临淄这样人口众多、商贾云集的中心城市,D项正确;材料未涉及临淄的交通状况,无法得出交通发达尽享地理优势的结论,排除A项;材料未涉及其他区域经济发展的状况,无法说明临淄是中原地区的经济中心,排除B项;战国时期最富成效的变法是秦国的商鞅变法,排除C项。故选D项。

2.B

【详解】根据“四方辐辏并至而会,地小人众,故其民益玩巧而事末也”可得出材料反映临淄、咸阳城市的人因为人少而去从事商业,同时城市“四方辐辏并至而会”,即其他地方都汇聚到这里,成为了商业中心,B项正确;材料不能证明是“开始”,排除A项;材料反映成为商业中心,而不是政治中心,排除C项;材料并没有出现建筑的信息,排除D项。故选B项。

3.A

【详解】本题是多类型单项选择题。根据次题干的提示词,可知是原因题、影响题。时空是:战国时期(中国)。根据材料,战国时期的诸子百家文化在很多方面有着相似和共通的地方,结合所学,这种相似根源于共同的文化基础,也即诸子百家身处同样的历史时期和经济、社会、文化环境,某些基本的倾向和根本的立场是相似相通的,A项正确;统治者对于战国时期不同思想流派,态度和政策是不同的,并非都给予积极支持,排除B项;“消除了争论 ”说法过于绝对,排除C项;“百家争鸣”体现了文化的多元共存,而非“大一统”,排除D项。故选A项。

4.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:先秦(中国)。据本题材料概括得出主要结论是:《汉书·艺文志》推测诸子思想出于王官之学,把诸子学说和各个王官一一对应,说明诸子之学受王官之学影响,D项正确;A、B两项以偏概全,分别描述了材料的一部分,不符合材料主旨;材料并非讲王官之学丰富,而是讲从王官之中发展出了诸子学说,内容丰富的是诸子学说,排除C项。故选D项。

5.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题题干的提示词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:战国(中国)。据材料信息可知,这一局面为百家争鸣,是中国学术文化、思想道德发展的重要阶段,奠定了中华文化的基础,B项正确;材料体现的百家争鸣的情况,战国也不是文明的起源阶段,排除A项;当时处于社会大变革时期,社会动荡不安,诸侯争霸,竞相招贤纳士,运用不同思想学说以使自己的国家富足强大起来,有利于中央集权体制的形成,排除C项;汉武帝时期确立了儒学的统治地位,与本题时空不一致,排除D项。故选B项。

6.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词可知是本质题。时空是春秋战国时期(中国)。据本题材料信息可得出主要结论:材料反映出春秋时期,土地交换现象时有发生,周王已经无力控制这些行为,王室丧失了对土地的最高支配权,C项正确;材料只能反映出井田制遭到破坏,无法反映封建土地所有制的确立,排除A项;材料与分封宗法制无关,且分封宗法制在战国时期才彻底崩溃,排除B项;材料反映的并非土地兼并,排除D项。故选C项。

7.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是反向题。据本题时间信息可知准确时空是:春秋时期(中国)。据材料可知,春秋时期,分封制和宗法制遭到严重的破坏,嫡长子继承制同样也遭到破坏,而非被严格遵循,B项符合题意,B项正确;春秋战国时期,周天子仍具有天下共主的名义,A项不符合题意,排除A项;春秋时期,诸侯争霸,在局部负担起周天子的责任,C项不符合题意,排除C项;分封制遭到破坏,封建体制正处于崩溃之中,D项不符合题意,排除D项。故选B项。

8.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:战国以来(中国)。据材料可知,春秋战国对蚩尤持否定态度到秦末刘邦起兵时蚩尤成为与黄帝并立的地位,说明这一时期多元文化的整合,体现多元一体观念的进一步发展,A项正确;秦朝以法家思想治国,汉初以黄老思想治国,排除B项;蚩尤形象源于帝王的喜好,说法过于随意,排除C项;各民族的文化差异已经消除,“已经消除”说法过于绝对,排除D项。故选A项。

9.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是比较题。据本题时间信息可知准确时空是:春秋战国时期(中国)。据题意可知,三者(儒家、道家、法家)都涉及风俗,结合所学知识可知,春秋战国时期虽然儒家、道家、法家思想主张不同,但都关注当时的社会大变动,关注政治,D项正确;“重视风俗,顺俗行事”是庄子(道家学派)的思想主张,排除A项;“道德教化,移风易俗”是孔子(儒家学派)的思想主张,排除B项;“观俗立法,察国事本”是商鞅(法家学派)的思想主张,排除C项。故选D项。

10.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:春秋战国时期中国。根据材料可知,春秋战国时期晚婚习俗发生了改变,而一些思想家也竭力主张早婚,这一定程度上反映了社会对劳动力的需求增大,以前需要一定年纪才能从事的工作,现在较小的年纪便可以从事,侧面反映了生产力发展的需要,C项正确;思想解放运动影响人们的观念,但无法从根本上改变人们的成婚年纪,排除A项;春秋战国时期礼乐制度遭到破坏,但是这一破坏只是材料现象的表现,并非原因,礼乐破坏无法从根本上影响人们的婚姻年龄,排除B项;人地矛盾体现在人多地少无法满足需要等方面,材料体现的是早婚,一定程度上体现了统治者鼓励生育,并非人多地少在发挥作用,排除D项。故选C项。

11.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:战国时期(中国)。据本题材料信息可知,战国时期,新兴的士阶层崛起,出现了百家争鸣的局面。各个学派提出了自己的政治社会主张和要求,试图影响现实政治,C项正确;以人为本、主张民本主要体现了儒家的主张,排除A项;材料未提及戎狄蛮夷,排除B项;“抨击封建专制、倡导经世致用”主要体现了明末清初思想家的观点,排除D项。故选C项。

12.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:西周时期(中国)。据本题材料“中国不再是若干个文化体系竞争的场合,中国的历史,从此成为华夏世界延续和发展的长篇史诗。”并结合所学知识可知,材料反映出西周时期已经呈现出一定程度上的华夏共同体的文化思想,西周代商实质上反映出,西周与商同属于同一个“文化共同体”,这促进了政治文化心理认同的出现,B项正确;材料中没有关于原始民主遗存的相关论述,排除A项;材料反映的是西周对商代的政治文化认同,并不是为了说明天人感应对周代政治的影响,排除C项;原始社会末期,华夏族逐渐形成,春秋战国时期,华夏民族认同局面基本形成,排除D项。故选B项。

13.C

【详解】本题是组合选择题。时空是:春秋战国时期(中国)。据材料“然则今有美尧、舜、汤、武、禹之道于当今之世者,必为新圣笑矣”及所学知识可知,韩非子认为历史是不断向前发展的,要根据历史的发展不断的变法革新,体现了历史是发展变化的思想,反对因循守旧,①④符合题意,据材料“今有美尧、舜、汤、武、禹之道于当今之世者,必为新圣笑矣”及所学知识可知,这反映了法家对儒家推崇尧舜禹的批判,③符合题意,①③④符合题意,C项正确;民本主义指的是重视人民、以民为本,材料体现了法家反对新循守旧,主张变法革新,没有涉及民本主义理论,②不符合题意,排除ABD项。故选C项。

14.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是东周时期。据题意可知,东周时期,周王被迫向诸侯祈求已逝周王的随葬品,打破了之前的礼仪制度,由此体现了周王室的衰落,说明传统秩序遭到破坏,A项正确;周代还没有建立起专制王权,排除B项;材料反映的是周王室的衰落,并不是分封制和宗法制遭到破坏,排除CD项。故选A项。

15.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:春秋战国(中国)。据本题材料图片信息可知,从春秋到战国时期少数民族和诸侯国数量都在减少,形成统一多民族国家的历史趋势,D项正确;传统的奴隶社会政治体制处于瓦解中,不能焕生机,排除A项;经济重心仍在黄河流域,没有变化,排除B项;频繁战争促进了旧体制的瓦解和新体制的形成,推动了社会进步,排除C项。故选D项。

16.(1)必然性:铁犁牛耕技术的推广,促进了农业生产力的发展;土地私有制发展,削弱了奴隶制人身依附关系,引起社会阶级关系的变化;新兴地主和自耕农要求打破束缚,解放生产力;百家争鸣中法家提倡顺应形势变法革新提供理论;周王室衰微,宗法分封制崩溃;诸侯势力增强,争霸战争频繁。

(2)影响:推动了专制集权体制的确立;推动了奴隶社会向封建社会转型;有利于国家统一的实现;增强了华夏民族与国家认同意识。

【详解】(1)本题是原因类材料分析题。战国时期变法的必然性根据“随着铁农具和牛耕技术的广泛应用,农业生产力得到了极大的发展……一部分中小奴隶主,开始改变生产方式,允许奴隶在土地上劳作,交出大部分劳动产品,自己可以留下一部分产品”、“部分奴隶主和奴隶,实现了地主和农民身份的转移”、“边远地区的秦、楚、燕等国的社会经济也发展到相当水平,新兴地主阶级也逐渐壮大起来”并结合所学内容,可从生产力的进步、生产模式的变化、社会阶级关系的变化、思想解放、传统制度的崩溃河诸侯争霸等方面总结概括。

(2)本题是影响类材料分析题。根据“变法既成功地将古老的族姓宗法政治体制转化为王权直接统领下的君主专制的官僚政治体制,使君主集权下的新的阶级分层有序化;同时又在富国强兵的基础上,以强兼弱,西周时千邦林立的分散局面被十几个强大的邦国并立的局面所代替”可知,战国时期的变法,推动了专制集权体制的确立;推动了奴隶社会向封建社会转型;有利于国家统一的实现;增强了华夏民族与国家认同意识。

17.原因:①秦地理位置优越,内部相对稳定;②商鞅变法使秦国富国强兵;③人民渴望安定统一;④秦国远交近攻,采取了正确的政治军事策略。

【详解】本题是背景类材料分析题。时空是春秋战国时期的中国。根据材料“秦国地理位置优越,攻守均得其便,战国时期,国都末被他国攻破的只有秦国”可知原因是秦地理位置优越,内部相对稳定;根据材料“商鞅变法取得了很大成果,‘富国强民’的法家政策在秦得到实现”可知原因是商鞅变法使秦国富国强兵;根据材料“秦统一中国是顺应历史发根要求,也是‘天时、地利、人和’的综合优势造成的”可知原因是人民渴望安定统一;从政策角度分析原因是秦国远交近攻,采取了正确的政治军事策略。

18.(1)原因:①社会生产力的发展;②政治、经济的深刻变革;③知识分子的创造(或知识分子的责任感、使命感或历史担当均可)。

(2)主要思想:①老子主张无为而治,小国寡民;②孟子主张轻徭薄赋、行“仁政”,孝悌忠信;③法家:发展改革思想,法治思想,君主专制中央集权思想。

(3)影响:①是中国历史上第一次思想解放运动;②为新兴地主阶级登上历史舞台奠定思想理论基础;③构成了中华民族传统文化的基本精神;④成为后世中华思想文化的源头活水,影响深远。

【详解】(1)本题是原因类材料分析题,时空是春秋战国时期。由材料“不能简单归结为这一时期社会生产力的发展所导致的政治、经济的深刻变革”可得出社会生产力的发展;政治、经济的深刻变革;由材料“更为重要的一点是作为这一时期学术思想文化的创造主体——刚刚以独立姿态登上历史舞台的知识分子,以高度的责任感、使命感,自觉担当起拯救苍生的历史重任,重新构建未来社会的理想蓝图。”可得出知识分子的创造(或知识分子的责任感、使命感或历史担当均可)。

(2)本题是特点类材料分析题,时空是春秋战国时期。由材料“”可得出;由材料“老子《道德经》”“我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴。小国寡民……”可得出老子主张无为而治,小国寡民;由材料“《孟子·梁惠王上》”“省刑罚,薄赋敛,深耕易耨,壮者以暇日,修其孝悌忠信,入以事父兄,出以事其长”可得出孟子主张轻徭薄赋、行“仁政”,孝悌忠信;由材料“《韩非子》”“事异则备变”“以法为教”“事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效”可得出发展改革思想,法治思想,君主专制中央集权思想。

(3)本题是影响类材料分析题,时空是春秋战国时期。由材料“‘百家争鸣’的局面形成了中国古代历史上文化繁荣的鼎盛时代。”及所学可得出百家争鸣是中国历史上第一次思想解放运动;由材料“诸子学说的不少命题成为后代学说的萌芽形态,后来的学者大都从这里吸取思想材料或理论形式,进行改造和发展的工作。”及所学可得出百家争鸣构成了中华民族传统文化的基本精神;成为后世中华思想文化的源头活水,影响深远;结合所学可知,百家争鸣为新兴地主阶级登上历史舞台奠定思想理论基础。

19.(1)内容:祭祖的同时祭天;祭祀者按照血缘可分为“大宗”和“小宗”,天子及分封制下各等级的嫡长子为大宗,其余为小宗;大宗可以祭祀高祖以上的祖先,小宗则只能祭祀高祖以下的祖先。

(2)说明:铁器广泛应用于生产,促进了生产力发展;井田制瓦解,封建小农经济逐步确立;分封制崩溃,君主专制中央集权制度产生;百家争鸣,构造了中国传统文化的基本精神。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题。时空是西周中国。内容:据材料一中“诸族之始祖多感天而生”可知,祭祖的同时祭天;根据材料“别子(嫡长子之外的其他嫡子、庶子)为祖,继(继嗣)别为宗,继祢(亡父)者为小宗”可分析出祭祀者按照血缘可分为“大宗”和“小宗”,天子及分封制下各等级的嫡长子为大宗,其余为小宗;根据材料“宗其继高祖者,五世则迁者也。尊祖故敬宗,敬宗,尊祖之义也”可分析出大宗可以祭祀高祖以上的祖先,小宗则只能祭祀高祖以下的祖先。

(2)本题是特点类材料分析题。时空是春秋战国时期中国。从春秋战国时期农业生产力、生产关系、政治制度和思想文化方面的变化并结合所学,逐一阐述。说明:铁器广泛应用于生产,促进了生产力发展;井田制瓦解,封建小农经济逐步确立;分封制崩溃,君主专制中央集权制度产生;百家争鸣,构造了中国传统文化的基本精神。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进