2024届高中化学一轮复习课件:物质的分类及转化(共43张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024届高中化学一轮复习课件:物质的分类及转化(共43张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 613.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-09-20 10:45:52 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

物质的分类及转化

1.了解分子、原子、离子等概念的含义;了解原子团的定义。

2.理解物理变化与化学变化的区别与联系。

3.理解混合物和纯净物、单质和化合物、金属和非金属的概念。

4.理解酸、碱、盐、氧化物的概念及其相互联系。

5.了解胶体是一种常见的分散系,了解溶液和胶体的区别。

学习目标

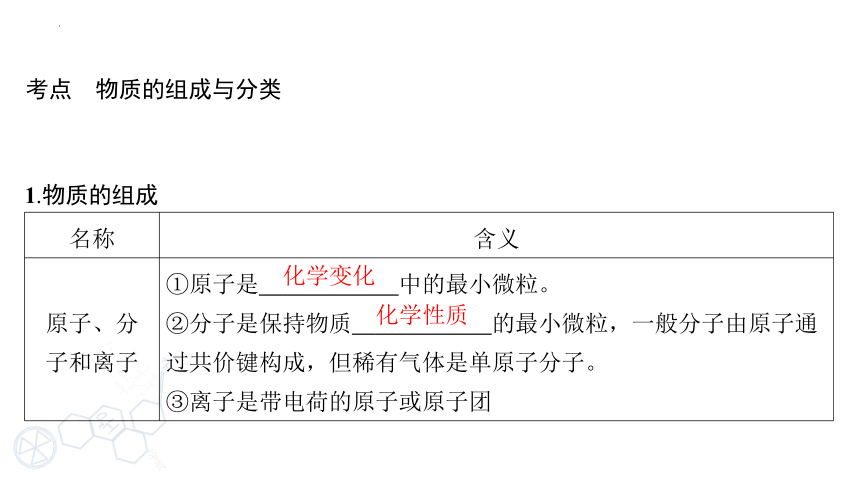

考点 物质的组成与分类

1.物质的组成

名称 含义

原子、分 子和离子 ①原子是 化学变化 中的最小微粒。

②分子是保持物质 化学性质 的最小微粒,一般分子由原子通过共价键构成,但稀有气体是单原子分子。

③离子是带电荷的原子或原子团

化学变化

化学性质

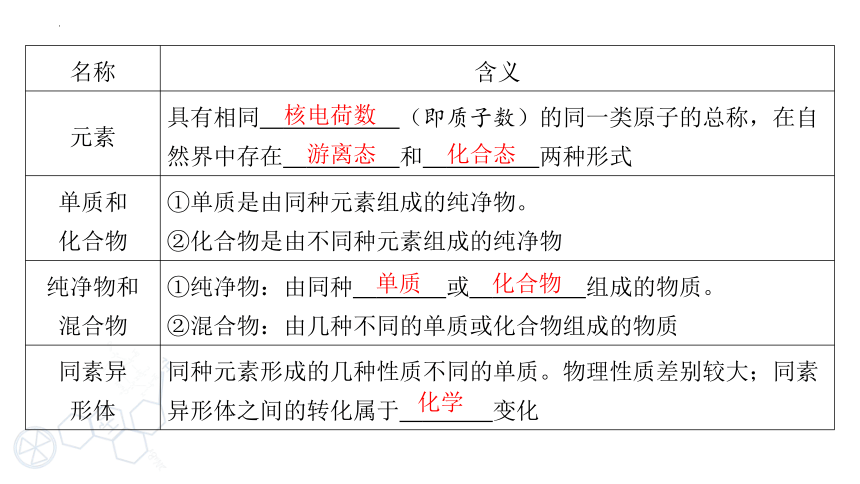

名称 含义

元素 具有相同 核电荷数 (即质子数)的同一类原子的总称,在自然界中存在 游离态 和 化合态 两种形式

单质和 化合物 ①单质是由同种元素组成的纯净物。

②化合物是由不同种元素组成的纯净物

纯净物和 混合物 ①纯净物:由同种 单质 或 化合物 组成的物质。

②混合物:由几种不同的单质或化合物组成的物质

同素异 形体 同种元素形成的几种性质不同的单质。物理性质差别较大;同素异形体之间的转化属于 化学 变化

核电荷数

游离态

化合态

单质

化合物

化学

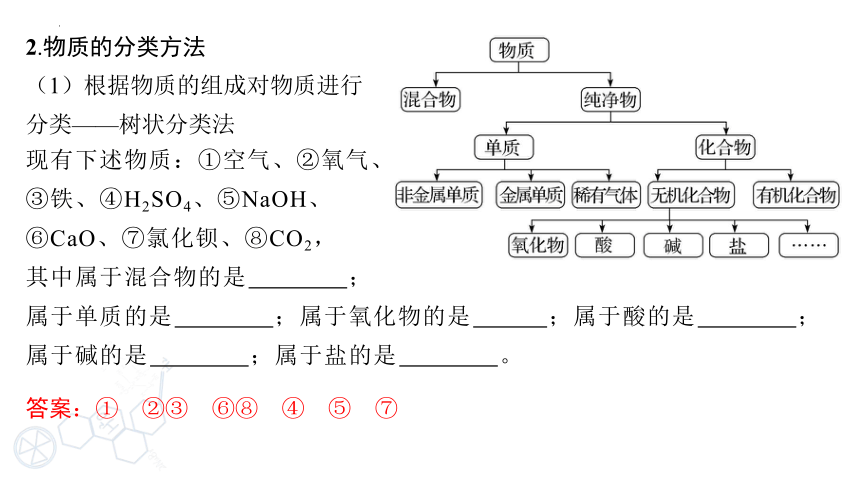

2.物质的分类方法

(1)根据物质的组成对物质进行分类——树状分类法

现有下述物质:①空气、②氧气、

③铁、④H2SO4、⑤NaOH、

⑥CaO、⑦氯化钡、⑧CO2,

其中属于混合物的是 ;

属于单质的是 ;属于氧化物的是 ;属于酸的是 ;属于碱的是 ;属于盐的是 。

答案:① ②③ ⑥⑧ ④ ⑤ ⑦

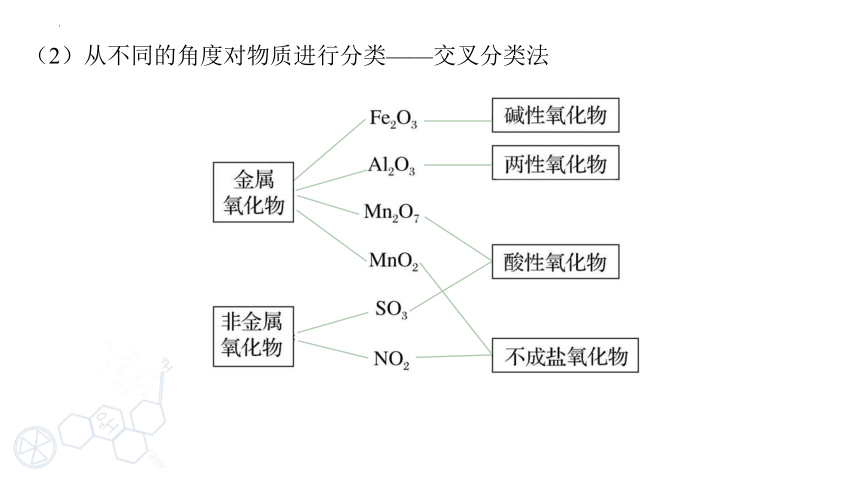

(2)从不同的角度对物质进行分类——交叉分类法

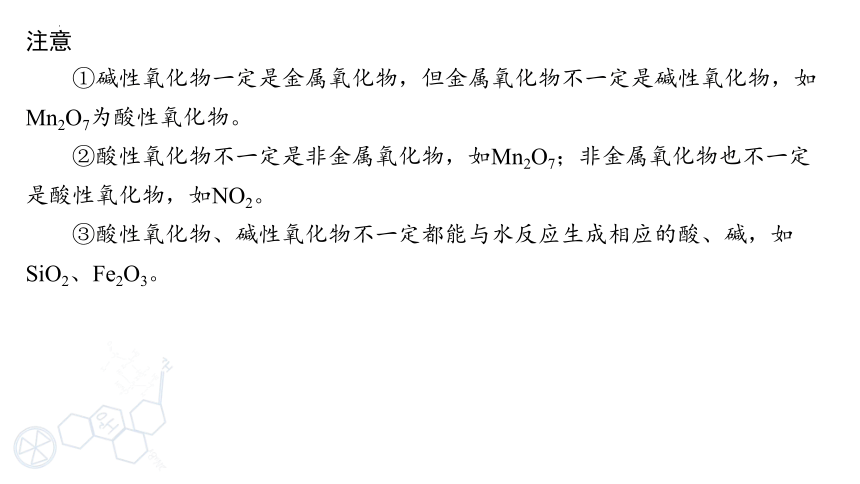

注意

①碱性氧化物一定是金属氧化物,但金属氧化物不一定是碱性氧化物,如Mn2O7为酸性氧化物。

②酸性氧化物不一定是非金属氧化物,如Mn2O7;非金属氧化物也不一定是酸性氧化物,如NO2。

③酸性氧化物、碱性氧化物不一定都能与水反应生成相应的酸、碱,如SiO2、Fe2O3。

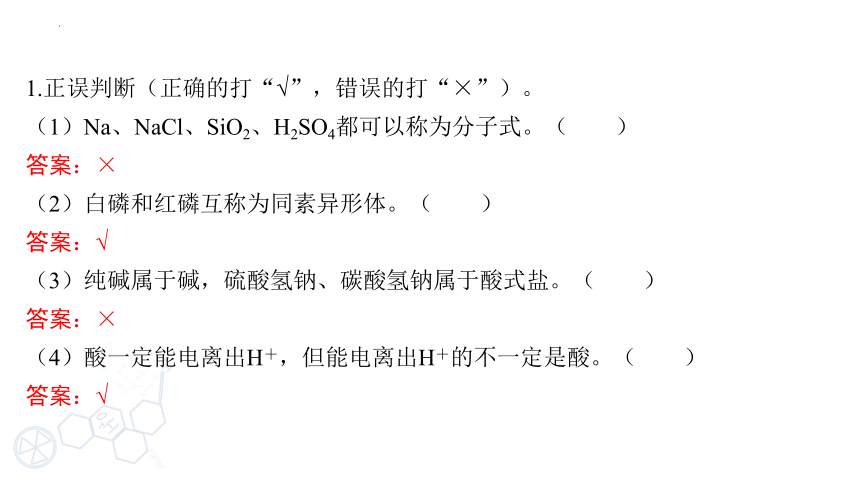

1.正误判断(正确的打“√”,错误的打“×”)。

(1)Na、NaCl、SiO2、H2SO4都可以称为分子式。( )

答案:×

(2)白磷和红磷互称为同素异形体。( )

答案:√

(3)纯碱属于碱,硫酸氢钠、碳酸氢钠属于酸式盐。( )

答案:×

(4)酸一定能电离出H+,但能电离出H+的不一定是酸。( )

答案:√

(5)酸性氧化物、碱性氧化物不一定都能与水反应生成相应的酸、碱。( )

答案:√

(6)已知NaH2PO2是正盐,其水溶液呈碱性,则H3PO2属于二元弱酸。( )

答案:×

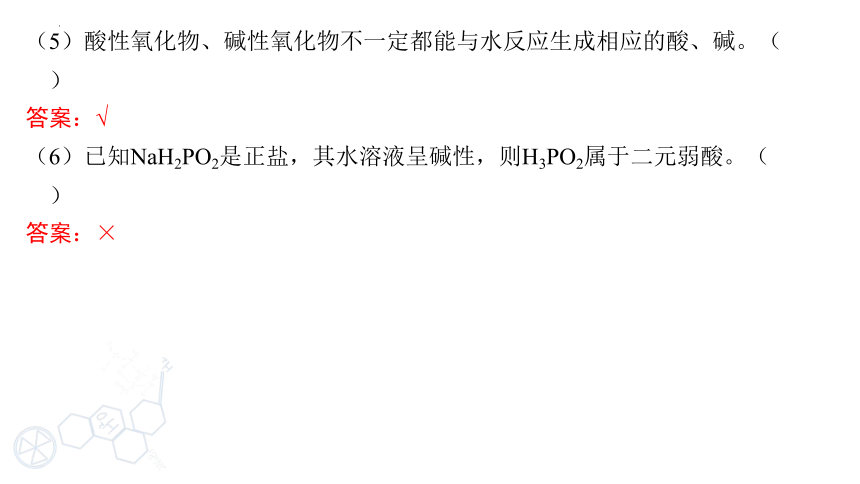

2.下列物质分类正确的是( )

A.NO、NO2为酸性氧化物

B.NH4Cl、AlCl3为共价化合物

C.氢氟酸、氢硫酸为强电解质

D.84消毒液、洁厕灵为混合物

D

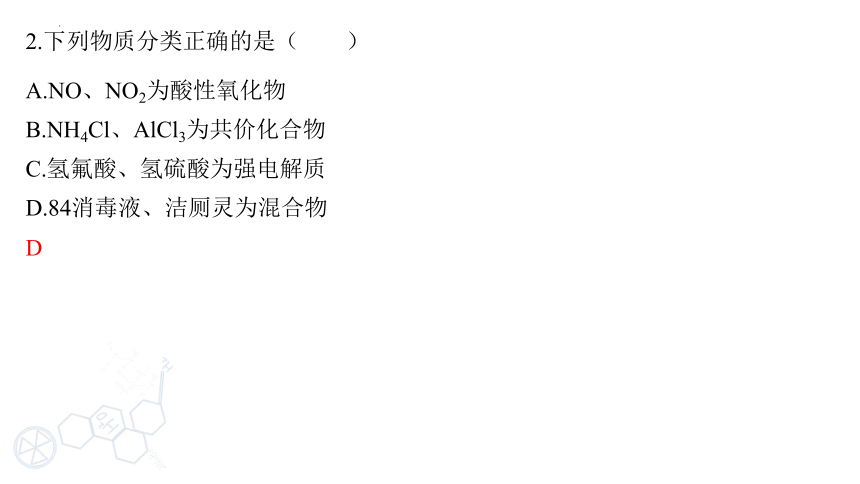

3.分类思想是研究化学的常用方法。下列物质的分类正确的是( )

A.纯净物:水玻璃、干冰、液氯

B.电解质:BaSO4、NaCl溶液、NH3

C.胶体:烟、淀粉溶液、果冻

D.酸性氧化物:NO2、SO3、SiO2

C

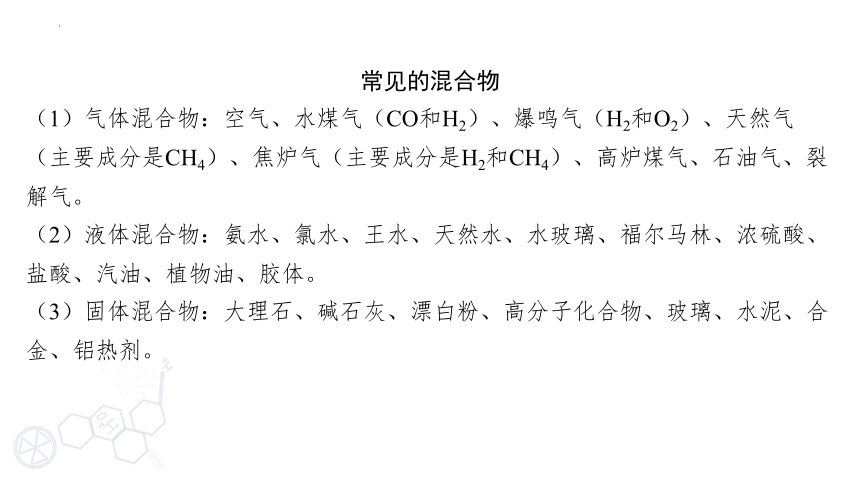

常见的混合物

(1)气体混合物:空气、水煤气(CO和H2)、爆鸣气(H2和O2)、天然气(主要成分是CH4)、焦炉气(主要成分是H2和CH4)、高炉煤气、石油气、裂解气。

(2)液体混合物:氨水、氯水、王水、天然水、水玻璃、福尔马林、浓硫酸、盐酸、汽油、植物油、胶体。

(3)固体混合物:大理石、碱石灰、漂白粉、高分子化合物、玻璃、水泥、合金、铝热剂。

1.物理变化和化学变化的判断方法

从宏观 上判断 有新物质生成的是化学变化,反之为物理变化

从微观 上判断 有旧化学键断裂,同时有新化学键形成的是化学变化;只有化学键断裂的不一定是化学变化,如NaCl晶体的熔化

考点 物质的性质与变化

2.不同类别的无机物之间转化的一般规律

(1)金属单质及其化合物的转化

金属单质 碱性氧化物 碱 盐

如:Na Na2O NaOH Na2SO4

符合上述转化关系的常见金属有Na、K、Ca、Ba等,但Mg、Fe、Al、Cu等不符合上述转化关系。

(2)非金属单质及其化合物的转化

非金属单质 酸性氧化物 酸 盐

如:S SO2 H2SO3 Na2SO3

符合上述转化关系的常见非金属有C、S、P等,但N、Si等不符合上述转化关系。

化学反应

3.化学反应的分类

1.现有下列变化:①石油的分馏,②煤的干馏,③钠的焰色试验,④碘的升华,⑤氯化铵分解,⑥蛋白质的变性,⑦232Th转化为233U,⑧电解饱和食盐水,⑨CaCl2的潮解,⑩冰的融化, FeCl3的水解, 石油的裂化、裂解, 蛋白质的盐析, 食物的缓慢氧化, 同素异形体间的转化。其中属于化学变化的是 。

答案:②⑤⑥⑧

2.下列有关物质性质的叙述正确的是( )

A.细铁丝在少量Cl2中燃烧生成FeCl2

B.过量铝粉加入NaOH溶液中,生成Al(OH)3

C.等物质的量的Cl2和CH4在强光照射下,恰好生成CH3Cl和HCl

D.向沸水中滴入几滴FeCl3饱和溶液,煮沸,生成Fe(OH)3胶体

D

3.小林同学归纳总结了有关酸和碱的化学性质的知识网络如图所示(图中短线表示两种物质在一定条件下可以发生化学反应)。其中A是一种生活中使用量最大的金属,B是一种常见的化合物。下列说法正确的是( )

A.物质B只能是Na2CO3

B.反应⑤的实验现象是:黑色固体逐渐消失,溶液从无色变为黄色

C.反应①是Fe+H2SO4FeSO4+H2↑

D.图中所标的9个反应中,属于中和反应的是④⑥⑨

C

考点 分散系 胶体

1.分散系

(1)概念: 把一种(或多种)物质以粒子形式分散到另一种(或多种)物质中 所形成的混合物。

(2)分类:根据 分散质粒子的直径大小 将分散系分为溶液、浊液和胶体,直观表示如下:

依据分散剂的状态将胶体可细分为 固溶胶 、 液溶胶 、 气溶胶 。

把一种(或多种)物质以粒子形式分散到另一种(或多种)物质

中

分散质粒子的直径大小

固溶胶

液溶胶

气溶胶

2.胶体的性质及应用

3.Fe(OH)3胶体的制备

(1)操作:将烧杯中的蒸馏水加热至沸腾,向沸水中逐滴加入5~6滴 氯化铁饱和溶液 ,继续煮沸至液体呈 红褐色 ,停止加热,即制得Fe(OH)3胶体。

(2)化学方程式: FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl 。

氯

化铁饱和溶液

红褐色

FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl

1.正误判断(正确的打“√”,错误的打“×”)。

(1)依据丁达尔效应可将分散系分为溶液、胶体和浊液。( )

答案:×

(2)向FeCl3饱和溶液中滴加过量氨水,可制取Fe(OH)3胶体。( )

答案:×

(3)将“纳米材料”分散到某液体中,用滤纸过滤的方法可以从此分散系中分离得到该“纳米材料”。( )

答案:×

(4)用激光笔照射鸡蛋清溶液,从侧面可观察到一条明显的光路。( )

答案:√

2.下列关于溶液和胶体的叙述正确的是( )

A.溶液是电中性的,胶体是带电的

B.通电时,溶液中的溶质粒子分别向两极移动,胶体中的分散质粒子向某一极移动

C.溶液中溶质粒子的运动有规律,胶体中分散质粒子的运动无规律,即布朗运动

D.一束光线分别通过溶液和胶体时,后者会出现明显的光带,前者则没有

D

3.下列现象或应用中,不涉及胶体性质的是( )

A.向饱和氯化铁溶液中逐滴加入NaOH溶液,产生红褐色沉淀

B.清晨,在茂密的树林中,常可以看到从枝叶间透过的光柱

C.用半透膜分离淀粉和食盐的混合液

D.肾功能衰竭等疾病引起的血液中毒,可用血液透析进行治疗

A

传统文化、中华文明中的物质及变化

1.《医学入门》中记载我国传统中医提纯铜绿的方法:“水洗净,细研水飞,去石澄清,慢火熬干,”其中未涉及的操作是( )

A.洗涤 B.粉碎

C

C.萃取 D.蒸发

2.定窑是宋代五大名窑之一,其生产的白瓷闻名于世。下列说法正确的是( )

A.传统陶瓷是典型的绝缘材料

B.陶瓷主要成分为SiO2和MgO

C.陶瓷烧制的过程为物理变化

D.白瓷的白色是因铁含量较高

A

1.化学与传统文化

(1)传统文化涉及“物质”的判断

根据文言文信息分析物质的性质,判断是哪种物质。例如:“有硇水者,剪银塊投之,则旋而为水”,“硇水”指的是硝酸;“鼻冲水”条目下写道:“贮以玻璃瓶,紧塞其口,勿使泄气,则药力不减,气甚辛烈,触入脑,非有病不可嗅”,“鼻冲水”指的是氨水。

(2)传统文化涉及“变化”的判断

从古代文献记载的内容,联系化学反应,判断是否为化学变化、物理变化;判断化学反应的类型。例如:“烈火焚烧若等闲”,该过程涉及化学变化——碳酸钙的分解;“熬胆矾(CuSO4·5H2O)铁釜,久之亦化为铜”,涉及的反应类型为置换反应或氧化还原反应。

(3)传统文化涉及“分离”方法的判断

根据过程判断分离和提纯的常见方法:蒸馏、蒸发、升华、萃取等。例如:“自元时始创其法,用浓酒和糟入甑,蒸令气上……其清如水,味极浓烈,盖酒露也”,该过程涉及蒸馏操作;“……(KNO3)所在山泽,冬月地上有霜,扫取以水淋汁后,乃煎炼而成”,“煎炼”涉及蒸发结晶操作。

2.化学与中华文明

烧制陶器 陶瓷釉料中主要含有一些金属及其化合物,在高温烧制时金属及其化合物发生不同的氧化还原反应,产生不同颜色的物质

冶炼青铜 把选好的矿石加入熔剂,放入炼炉,点燃木炭熔炼,等火候成熟,弃去炼渣得初铜。初铜经提炼得红铜,红铜加锡、铅熔成合金,即是青铜

造纸 《天工开物》记载,竹纸制造分为六个步骤:①斩竹漂塘;②煮徨足火;

③舂臼;④荡料入帘;⑤覆帘压纸;⑥透火焙干

黑火药 主要成分:硝酸钾、木炭和硫黄

反应原理:2KNO3+S+3CK2S+N2↑+3CO2↑

酿酒 先用米曲霉、黄曲霉等将淀粉水解为葡萄糖,称为糖化;再用酵母菌将葡萄糖发酵产生酒精,发酵后的混合料经过蒸馏,得到白酒和酒糟

1.明代宋应星所著的《天工开物》一书蕴含着丰富的化学史料。下列语句中包含过滤操作的是( )

A.炉甘石烟洪飞损

B.其底铺薪,发火煅红

C.倾入盆中,经宿结成白雪

D.取入缸中浸三个时,漉入釜中煎炼

D

2.《汉书·苏武传》有如下记载:“竹帛所载,丹青所画”。其中竹帛指竹简和白绢,丹青中的“丹”指丹砂(主要成分为HgS),“青”指一种青色矿物颜料,即石青[主要成分为Cu3(CO3)2(OH)2]。下列相关说法正确的是( )

A.竹与帛的主要成分是蛋白质

B.Cu3(CO3)2(OH)2属于碱式碳酸盐

C.丹砂在空气中灼烧生成Hg和S

D.石青在高温下分解生成Cu、CO2和H2O

B

3.我国古代优秀科技成果对人类文明进步做出了巨大贡献,下列有关说法错误的是( )

A.烧制“青如天,明如镜,薄如纸,声如磬”的瓷器的主要原料为黏土

B.记载“伦乃造意,用树肤……以为纸”中的“树肤”的主要成分是纤维素

C.古代“黑火药”是由硫黄、木炭、硝酸三种物质按一定比例混合制成的

D.“司南之杓,投之于地,其柢指南”中的“杓”的主要成分是天然磁铁(Fe3O4)

C

在某食品的包装内,小高同学发现有一包含有白色颗粒状固体A的小纸袋,上面写着“生石灰干燥剂,请勿食用”。 小高同学随手将小纸袋放在窗台上,过一段时间后发现纸袋内的白色颗粒黏在一起,成为块状固体B。

(1)A的化学式为 ,其属于 (填序号)。

①金属氧化物 ②非金属氧化物 ③碱性氧化物

④酸性氧化物

答案:CaO ①③

(2)固体A的干燥原理为 (用化学方程式表示),其生成物属于 (填序号)。

①一元碱 ②二元碱 ③强碱 ④弱碱

答案:CaO+H2OCa(OH)2 ②③

(3)固体A还可以与盐酸发生化学反应,该反应的化学方程式为 。

答案:CaO+2HClCaCl2+H2O

(4)取少量块状固体B置入盛有水(足量)的试管内,振荡、静置、过滤,得到少量白色固体。该白色固体是 。请用交叉分类法给该物质分类 (列举三种)。

答案:碳酸钙 碳酸盐、钙盐、难溶盐

甲同学在实验室制备Fe(OH)3胶体,操作步骤及现象如下:

①将烧杯中的蒸馏水加热至沸腾,向沸水中逐滴加入5~6滴FeCl3饱和溶液;

②继续煮沸至液体呈红褐色;

③继续加热,出现红褐色沉淀。

(1)①、②、③三种分散系的本质区别是什么?其分散质粒子都能透过滤纸吗?

答案:分散质粒子直径的大小不同;①FeCl3溶液、②Fe(OH)3胶体的分散质粒子可透过滤纸,③Fe(OH)3浊液的不能。

(2)①、②、③中最稳定的分散系是哪一种?

答案:①FeCl3溶液。

(3)分别用一束光透过①②③三种分散系,会有什么现象?

答案:②中产生一条光亮的“通路”;①③无明显现象。

(4)乙同学认为向FeCl3溶液中滴加氢氧化钠溶液可以制取Fe(OH)3胶体,你认为正确吗?说明原因。

答案:不正确。向FeCl3溶液中滴加氢氧化钠溶液制得的是Fe(OH)3浊液。

1. 下列消毒剂的有效成分属于盐的是( )

A.高锰酸钾溶液 B.过氧乙酸溶液

C.双氧水 D.医用酒精

A

2. 下列物质对应的化学式正确的是( )

A.白磷:P2

B.2-甲基丁烷:(CH3)2CHCH2CH3

C.胆矾:FeSO4·7H2O

D.硬脂酸:C15H31COOH

B

3.化学促进了科技进步和社会发展。下列叙述中没有涉及化学变化的是( )

A.《神农本草经》中记载的“石胆能化铁为铜”

B.利用“侯氏联合制碱法”制备纯碱

C.科学家成功将CO2转化为淀粉或葡萄糖

D.北京冬奥会场馆使用CO2跨临界直冷制冰

D

4.北京冬奥会成功举办、神舟十三号顺利往返、“天宫课堂”如期开讲及“华龙一号”核电海外投产等,均展示了我国科技发展的巨大成就。下列相关叙述正确的是( )

A.冬奥会“飞扬”火炬所用的燃料H2为氧化性气体

B.飞船返回舱表层材料中的玻璃纤维属于天然有机高分子

C.乙酸钠过饱和溶液析出晶体并放热的过程仅涉及化学变化

D.核电站反应堆所用铀棒中含有的235U与238U互为同位素

D

92

92

92

92

5.广东有众多国家级非物质文化遗产,如广东剪纸、粤绣、潮汕工夫茶艺和香云纱染整技艺等。下列说法不正确的是( )

A.广东剪纸的裁剪过程不涉及化学变化

B.冲泡工夫茶时茶香四溢,体现了分子是运动的

C.制作粤绣所用的植物纤维布含有天然高分子化合物

D.染整技艺中去除丝胶所用的纯碱水溶液属于纯净物

D

物质的分类及转化

1.了解分子、原子、离子等概念的含义;了解原子团的定义。

2.理解物理变化与化学变化的区别与联系。

3.理解混合物和纯净物、单质和化合物、金属和非金属的概念。

4.理解酸、碱、盐、氧化物的概念及其相互联系。

5.了解胶体是一种常见的分散系,了解溶液和胶体的区别。

学习目标

考点 物质的组成与分类

1.物质的组成

名称 含义

原子、分 子和离子 ①原子是 化学变化 中的最小微粒。

②分子是保持物质 化学性质 的最小微粒,一般分子由原子通过共价键构成,但稀有气体是单原子分子。

③离子是带电荷的原子或原子团

化学变化

化学性质

名称 含义

元素 具有相同 核电荷数 (即质子数)的同一类原子的总称,在自然界中存在 游离态 和 化合态 两种形式

单质和 化合物 ①单质是由同种元素组成的纯净物。

②化合物是由不同种元素组成的纯净物

纯净物和 混合物 ①纯净物:由同种 单质 或 化合物 组成的物质。

②混合物:由几种不同的单质或化合物组成的物质

同素异 形体 同种元素形成的几种性质不同的单质。物理性质差别较大;同素异形体之间的转化属于 化学 变化

核电荷数

游离态

化合态

单质

化合物

化学

2.物质的分类方法

(1)根据物质的组成对物质进行分类——树状分类法

现有下述物质:①空气、②氧气、

③铁、④H2SO4、⑤NaOH、

⑥CaO、⑦氯化钡、⑧CO2,

其中属于混合物的是 ;

属于单质的是 ;属于氧化物的是 ;属于酸的是 ;属于碱的是 ;属于盐的是 。

答案:① ②③ ⑥⑧ ④ ⑤ ⑦

(2)从不同的角度对物质进行分类——交叉分类法

注意

①碱性氧化物一定是金属氧化物,但金属氧化物不一定是碱性氧化物,如Mn2O7为酸性氧化物。

②酸性氧化物不一定是非金属氧化物,如Mn2O7;非金属氧化物也不一定是酸性氧化物,如NO2。

③酸性氧化物、碱性氧化物不一定都能与水反应生成相应的酸、碱,如SiO2、Fe2O3。

1.正误判断(正确的打“√”,错误的打“×”)。

(1)Na、NaCl、SiO2、H2SO4都可以称为分子式。( )

答案:×

(2)白磷和红磷互称为同素异形体。( )

答案:√

(3)纯碱属于碱,硫酸氢钠、碳酸氢钠属于酸式盐。( )

答案:×

(4)酸一定能电离出H+,但能电离出H+的不一定是酸。( )

答案:√

(5)酸性氧化物、碱性氧化物不一定都能与水反应生成相应的酸、碱。( )

答案:√

(6)已知NaH2PO2是正盐,其水溶液呈碱性,则H3PO2属于二元弱酸。( )

答案:×

2.下列物质分类正确的是( )

A.NO、NO2为酸性氧化物

B.NH4Cl、AlCl3为共价化合物

C.氢氟酸、氢硫酸为强电解质

D.84消毒液、洁厕灵为混合物

D

3.分类思想是研究化学的常用方法。下列物质的分类正确的是( )

A.纯净物:水玻璃、干冰、液氯

B.电解质:BaSO4、NaCl溶液、NH3

C.胶体:烟、淀粉溶液、果冻

D.酸性氧化物:NO2、SO3、SiO2

C

常见的混合物

(1)气体混合物:空气、水煤气(CO和H2)、爆鸣气(H2和O2)、天然气(主要成分是CH4)、焦炉气(主要成分是H2和CH4)、高炉煤气、石油气、裂解气。

(2)液体混合物:氨水、氯水、王水、天然水、水玻璃、福尔马林、浓硫酸、盐酸、汽油、植物油、胶体。

(3)固体混合物:大理石、碱石灰、漂白粉、高分子化合物、玻璃、水泥、合金、铝热剂。

1.物理变化和化学变化的判断方法

从宏观 上判断 有新物质生成的是化学变化,反之为物理变化

从微观 上判断 有旧化学键断裂,同时有新化学键形成的是化学变化;只有化学键断裂的不一定是化学变化,如NaCl晶体的熔化

考点 物质的性质与变化

2.不同类别的无机物之间转化的一般规律

(1)金属单质及其化合物的转化

金属单质 碱性氧化物 碱 盐

如:Na Na2O NaOH Na2SO4

符合上述转化关系的常见金属有Na、K、Ca、Ba等,但Mg、Fe、Al、Cu等不符合上述转化关系。

(2)非金属单质及其化合物的转化

非金属单质 酸性氧化物 酸 盐

如:S SO2 H2SO3 Na2SO3

符合上述转化关系的常见非金属有C、S、P等,但N、Si等不符合上述转化关系。

化学反应

3.化学反应的分类

1.现有下列变化:①石油的分馏,②煤的干馏,③钠的焰色试验,④碘的升华,⑤氯化铵分解,⑥蛋白质的变性,⑦232Th转化为233U,⑧电解饱和食盐水,⑨CaCl2的潮解,⑩冰的融化, FeCl3的水解, 石油的裂化、裂解, 蛋白质的盐析, 食物的缓慢氧化, 同素异形体间的转化。其中属于化学变化的是 。

答案:②⑤⑥⑧

2.下列有关物质性质的叙述正确的是( )

A.细铁丝在少量Cl2中燃烧生成FeCl2

B.过量铝粉加入NaOH溶液中,生成Al(OH)3

C.等物质的量的Cl2和CH4在强光照射下,恰好生成CH3Cl和HCl

D.向沸水中滴入几滴FeCl3饱和溶液,煮沸,生成Fe(OH)3胶体

D

3.小林同学归纳总结了有关酸和碱的化学性质的知识网络如图所示(图中短线表示两种物质在一定条件下可以发生化学反应)。其中A是一种生活中使用量最大的金属,B是一种常见的化合物。下列说法正确的是( )

A.物质B只能是Na2CO3

B.反应⑤的实验现象是:黑色固体逐渐消失,溶液从无色变为黄色

C.反应①是Fe+H2SO4FeSO4+H2↑

D.图中所标的9个反应中,属于中和反应的是④⑥⑨

C

考点 分散系 胶体

1.分散系

(1)概念: 把一种(或多种)物质以粒子形式分散到另一种(或多种)物质中 所形成的混合物。

(2)分类:根据 分散质粒子的直径大小 将分散系分为溶液、浊液和胶体,直观表示如下:

依据分散剂的状态将胶体可细分为 固溶胶 、 液溶胶 、 气溶胶 。

把一种(或多种)物质以粒子形式分散到另一种(或多种)物质

中

分散质粒子的直径大小

固溶胶

液溶胶

气溶胶

2.胶体的性质及应用

3.Fe(OH)3胶体的制备

(1)操作:将烧杯中的蒸馏水加热至沸腾,向沸水中逐滴加入5~6滴 氯化铁饱和溶液 ,继续煮沸至液体呈 红褐色 ,停止加热,即制得Fe(OH)3胶体。

(2)化学方程式: FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl 。

氯

化铁饱和溶液

红褐色

FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl

1.正误判断(正确的打“√”,错误的打“×”)。

(1)依据丁达尔效应可将分散系分为溶液、胶体和浊液。( )

答案:×

(2)向FeCl3饱和溶液中滴加过量氨水,可制取Fe(OH)3胶体。( )

答案:×

(3)将“纳米材料”分散到某液体中,用滤纸过滤的方法可以从此分散系中分离得到该“纳米材料”。( )

答案:×

(4)用激光笔照射鸡蛋清溶液,从侧面可观察到一条明显的光路。( )

答案:√

2.下列关于溶液和胶体的叙述正确的是( )

A.溶液是电中性的,胶体是带电的

B.通电时,溶液中的溶质粒子分别向两极移动,胶体中的分散质粒子向某一极移动

C.溶液中溶质粒子的运动有规律,胶体中分散质粒子的运动无规律,即布朗运动

D.一束光线分别通过溶液和胶体时,后者会出现明显的光带,前者则没有

D

3.下列现象或应用中,不涉及胶体性质的是( )

A.向饱和氯化铁溶液中逐滴加入NaOH溶液,产生红褐色沉淀

B.清晨,在茂密的树林中,常可以看到从枝叶间透过的光柱

C.用半透膜分离淀粉和食盐的混合液

D.肾功能衰竭等疾病引起的血液中毒,可用血液透析进行治疗

A

传统文化、中华文明中的物质及变化

1.《医学入门》中记载我国传统中医提纯铜绿的方法:“水洗净,细研水飞,去石澄清,慢火熬干,”其中未涉及的操作是( )

A.洗涤 B.粉碎

C

C.萃取 D.蒸发

2.定窑是宋代五大名窑之一,其生产的白瓷闻名于世。下列说法正确的是( )

A.传统陶瓷是典型的绝缘材料

B.陶瓷主要成分为SiO2和MgO

C.陶瓷烧制的过程为物理变化

D.白瓷的白色是因铁含量较高

A

1.化学与传统文化

(1)传统文化涉及“物质”的判断

根据文言文信息分析物质的性质,判断是哪种物质。例如:“有硇水者,剪银塊投之,则旋而为水”,“硇水”指的是硝酸;“鼻冲水”条目下写道:“贮以玻璃瓶,紧塞其口,勿使泄气,则药力不减,气甚辛烈,触入脑,非有病不可嗅”,“鼻冲水”指的是氨水。

(2)传统文化涉及“变化”的判断

从古代文献记载的内容,联系化学反应,判断是否为化学变化、物理变化;判断化学反应的类型。例如:“烈火焚烧若等闲”,该过程涉及化学变化——碳酸钙的分解;“熬胆矾(CuSO4·5H2O)铁釜,久之亦化为铜”,涉及的反应类型为置换反应或氧化还原反应。

(3)传统文化涉及“分离”方法的判断

根据过程判断分离和提纯的常见方法:蒸馏、蒸发、升华、萃取等。例如:“自元时始创其法,用浓酒和糟入甑,蒸令气上……其清如水,味极浓烈,盖酒露也”,该过程涉及蒸馏操作;“……(KNO3)所在山泽,冬月地上有霜,扫取以水淋汁后,乃煎炼而成”,“煎炼”涉及蒸发结晶操作。

2.化学与中华文明

烧制陶器 陶瓷釉料中主要含有一些金属及其化合物,在高温烧制时金属及其化合物发生不同的氧化还原反应,产生不同颜色的物质

冶炼青铜 把选好的矿石加入熔剂,放入炼炉,点燃木炭熔炼,等火候成熟,弃去炼渣得初铜。初铜经提炼得红铜,红铜加锡、铅熔成合金,即是青铜

造纸 《天工开物》记载,竹纸制造分为六个步骤:①斩竹漂塘;②煮徨足火;

③舂臼;④荡料入帘;⑤覆帘压纸;⑥透火焙干

黑火药 主要成分:硝酸钾、木炭和硫黄

反应原理:2KNO3+S+3CK2S+N2↑+3CO2↑

酿酒 先用米曲霉、黄曲霉等将淀粉水解为葡萄糖,称为糖化;再用酵母菌将葡萄糖发酵产生酒精,发酵后的混合料经过蒸馏,得到白酒和酒糟

1.明代宋应星所著的《天工开物》一书蕴含着丰富的化学史料。下列语句中包含过滤操作的是( )

A.炉甘石烟洪飞损

B.其底铺薪,发火煅红

C.倾入盆中,经宿结成白雪

D.取入缸中浸三个时,漉入釜中煎炼

D

2.《汉书·苏武传》有如下记载:“竹帛所载,丹青所画”。其中竹帛指竹简和白绢,丹青中的“丹”指丹砂(主要成分为HgS),“青”指一种青色矿物颜料,即石青[主要成分为Cu3(CO3)2(OH)2]。下列相关说法正确的是( )

A.竹与帛的主要成分是蛋白质

B.Cu3(CO3)2(OH)2属于碱式碳酸盐

C.丹砂在空气中灼烧生成Hg和S

D.石青在高温下分解生成Cu、CO2和H2O

B

3.我国古代优秀科技成果对人类文明进步做出了巨大贡献,下列有关说法错误的是( )

A.烧制“青如天,明如镜,薄如纸,声如磬”的瓷器的主要原料为黏土

B.记载“伦乃造意,用树肤……以为纸”中的“树肤”的主要成分是纤维素

C.古代“黑火药”是由硫黄、木炭、硝酸三种物质按一定比例混合制成的

D.“司南之杓,投之于地,其柢指南”中的“杓”的主要成分是天然磁铁(Fe3O4)

C

在某食品的包装内,小高同学发现有一包含有白色颗粒状固体A的小纸袋,上面写着“生石灰干燥剂,请勿食用”。 小高同学随手将小纸袋放在窗台上,过一段时间后发现纸袋内的白色颗粒黏在一起,成为块状固体B。

(1)A的化学式为 ,其属于 (填序号)。

①金属氧化物 ②非金属氧化物 ③碱性氧化物

④酸性氧化物

答案:CaO ①③

(2)固体A的干燥原理为 (用化学方程式表示),其生成物属于 (填序号)。

①一元碱 ②二元碱 ③强碱 ④弱碱

答案:CaO+H2OCa(OH)2 ②③

(3)固体A还可以与盐酸发生化学反应,该反应的化学方程式为 。

答案:CaO+2HClCaCl2+H2O

(4)取少量块状固体B置入盛有水(足量)的试管内,振荡、静置、过滤,得到少量白色固体。该白色固体是 。请用交叉分类法给该物质分类 (列举三种)。

答案:碳酸钙 碳酸盐、钙盐、难溶盐

甲同学在实验室制备Fe(OH)3胶体,操作步骤及现象如下:

①将烧杯中的蒸馏水加热至沸腾,向沸水中逐滴加入5~6滴FeCl3饱和溶液;

②继续煮沸至液体呈红褐色;

③继续加热,出现红褐色沉淀。

(1)①、②、③三种分散系的本质区别是什么?其分散质粒子都能透过滤纸吗?

答案:分散质粒子直径的大小不同;①FeCl3溶液、②Fe(OH)3胶体的分散质粒子可透过滤纸,③Fe(OH)3浊液的不能。

(2)①、②、③中最稳定的分散系是哪一种?

答案:①FeCl3溶液。

(3)分别用一束光透过①②③三种分散系,会有什么现象?

答案:②中产生一条光亮的“通路”;①③无明显现象。

(4)乙同学认为向FeCl3溶液中滴加氢氧化钠溶液可以制取Fe(OH)3胶体,你认为正确吗?说明原因。

答案:不正确。向FeCl3溶液中滴加氢氧化钠溶液制得的是Fe(OH)3浊液。

1. 下列消毒剂的有效成分属于盐的是( )

A.高锰酸钾溶液 B.过氧乙酸溶液

C.双氧水 D.医用酒精

A

2. 下列物质对应的化学式正确的是( )

A.白磷:P2

B.2-甲基丁烷:(CH3)2CHCH2CH3

C.胆矾:FeSO4·7H2O

D.硬脂酸:C15H31COOH

B

3.化学促进了科技进步和社会发展。下列叙述中没有涉及化学变化的是( )

A.《神农本草经》中记载的“石胆能化铁为铜”

B.利用“侯氏联合制碱法”制备纯碱

C.科学家成功将CO2转化为淀粉或葡萄糖

D.北京冬奥会场馆使用CO2跨临界直冷制冰

D

4.北京冬奥会成功举办、神舟十三号顺利往返、“天宫课堂”如期开讲及“华龙一号”核电海外投产等,均展示了我国科技发展的巨大成就。下列相关叙述正确的是( )

A.冬奥会“飞扬”火炬所用的燃料H2为氧化性气体

B.飞船返回舱表层材料中的玻璃纤维属于天然有机高分子

C.乙酸钠过饱和溶液析出晶体并放热的过程仅涉及化学变化

D.核电站反应堆所用铀棒中含有的235U与238U互为同位素

D

92

92

92

92

5.广东有众多国家级非物质文化遗产,如广东剪纸、粤绣、潮汕工夫茶艺和香云纱染整技艺等。下列说法不正确的是( )

A.广东剪纸的裁剪过程不涉及化学变化

B.冲泡工夫茶时茶香四溢,体现了分子是运动的

C.制作粤绣所用的植物纤维布含有天然高分子化合物

D.染整技艺中去除丝胶所用的纯碱水溶液属于纯净物

D

同课章节目录