第2课 诸侯纷争与变法运动 课件(共31张PPT)2023-2024学年高一上学期统编版(2019)必修中外历史纲要上

文档属性

| 名称 | 第2课 诸侯纷争与变法运动 课件(共31张PPT)2023-2024学年高一上学期统编版(2019)必修中外历史纲要上 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-20 13:30:03 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

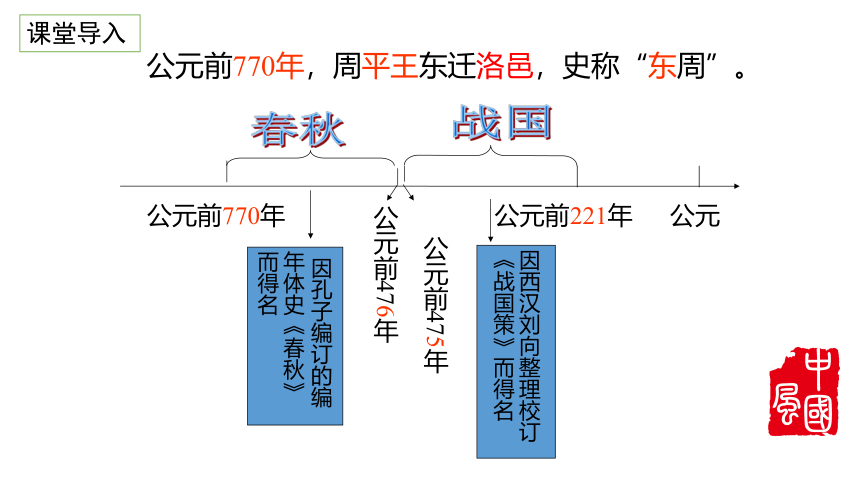

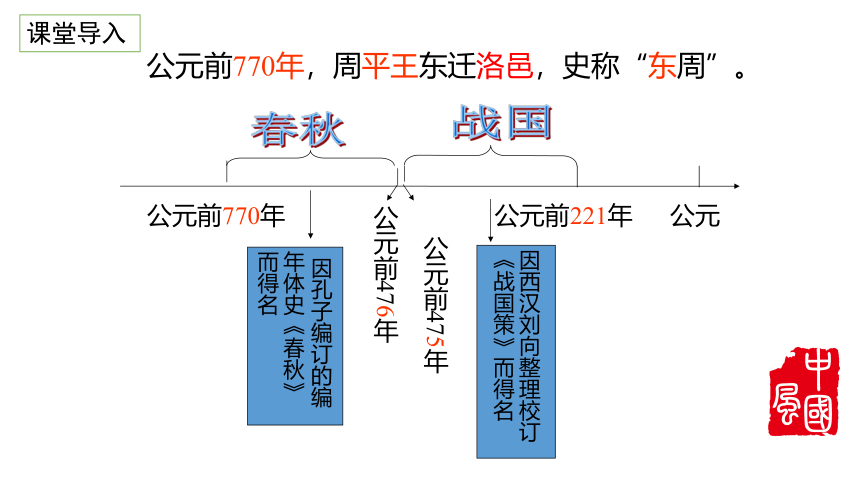

公元前770年,周平王东迁洛邑,史称“东周”。

公元前770年 公元前221年 公元

春秋

战国

公元前476年

公元前475年

因孔子编订的编年体史《春秋》而得名

因西汉刘向整理校订《战国策》而得名

课堂导入

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

第2课 诸侯纷争与变法运动

香河县第三中学 沙巨玲

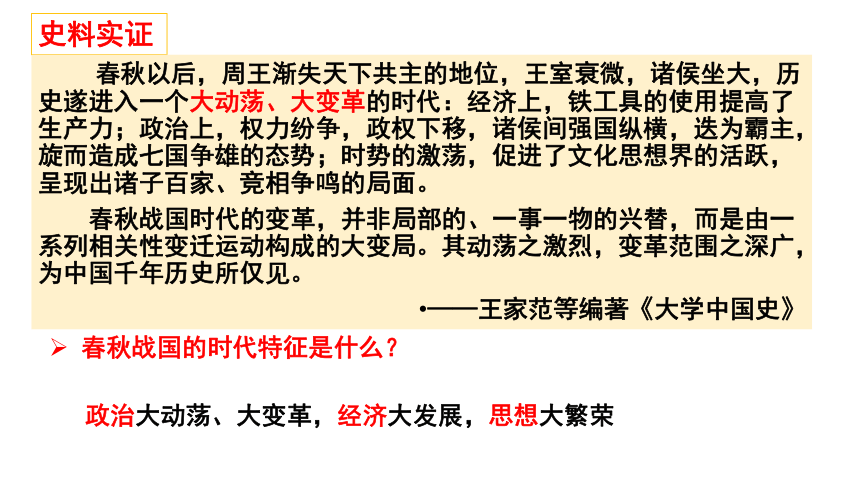

史料实证

春秋以后,周王渐失天下共主的地位,王室衰微,诸侯坐大,历史遂进入一个大动荡、大变革的时代:经济上,铁工具的使用提高了生产力;政治上,权力纷争,政权下移,诸侯间强国纵横,迭为霸主,旋而造成七国争雄的态势;时势的激荡,促进了文化思想界的活跃,呈现出诸子百家、竞相争鸣的局面。

春秋战国时代的变革,并非局部的、一事一物的兴替,而是由一系列相关性变迁运动构成的大变局。其动荡之激烈,变革范围之深广,为中国千年历史所仅见。

——王家范等编著《大学中国史》

春秋战国的时代特征是什么?

政治大动荡、大变革,经济大发展,思想大繁荣

春秋战国时期 社会大变革时期

1、政治大动荡

大变革

2、经济大发展

3、思想大繁荣

王室衰微,诸侯争霸,战争频繁。

为富国强兵,各国进行了变法活动。

由奴隶社会向封建社会过渡。

铁制农具牛耕推广,促进生产力的发展

百家争鸣

一、列国纷争与华夏认同

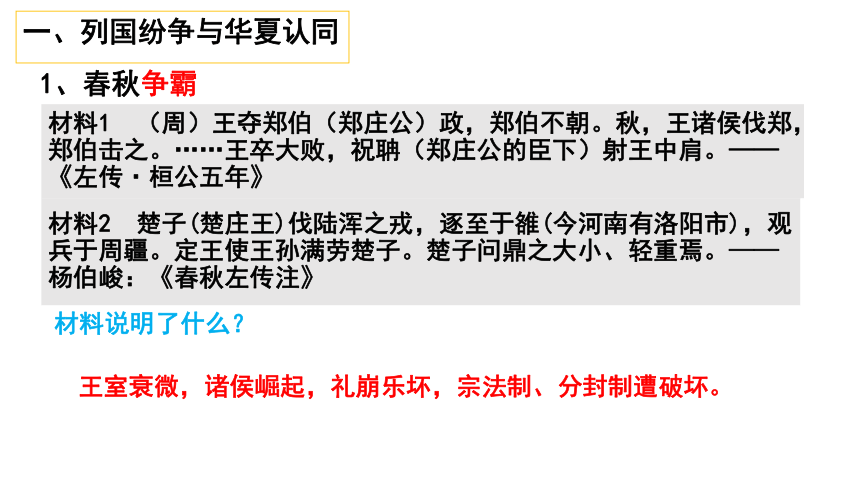

1、春秋争霸

材料1 (周)王夺郑伯(郑庄公)政,郑伯不朝。秋,王诸侯伐郑,郑伯击之。……王卒大败,祝聃(郑庄公的臣下)射王中肩。——《左传·桓公五年》

材料2 楚子(楚庄王)伐陆浑之戎,逐至于雒(今河南有洛阳市),观兵于周疆。定王使王孙满劳楚子。楚子问鼎之大小、轻重焉。——杨伯峻:《春秋左传注》

材料说明了什么?

王室衰微,诸侯崛起,礼崩乐坏,宗法制、分封制遭破坏。

一、列国纷争与华夏认同

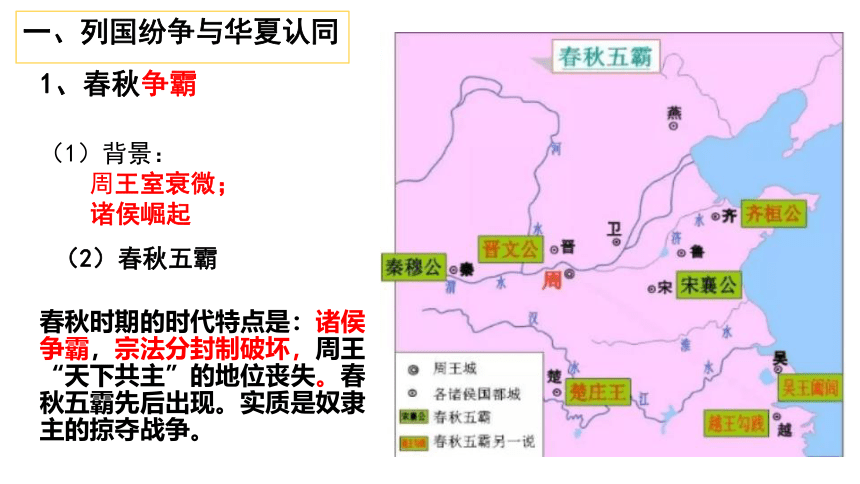

1、春秋争霸

(1)背景:

周王室衰微;

诸侯崛起

(2)春秋五霸

春秋时期的时代特点是:诸侯争霸,宗法分封制破坏,周王“天下共主”的地位丧失。春秋五霸先后出现。实质是奴隶主的掠夺战争。

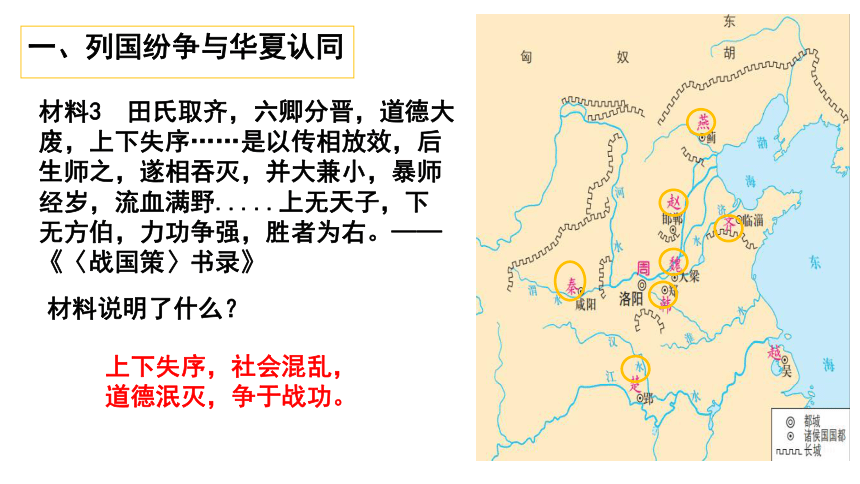

一、列国纷争与华夏认同

材料3 田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序……是以传相放效,后生师之,遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野.....上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右。——《〈战国策〉书录》

材料说明了什么?

上下失序,社会混乱,道德泯灭,争于战功。

一、列国纷争与华夏认同

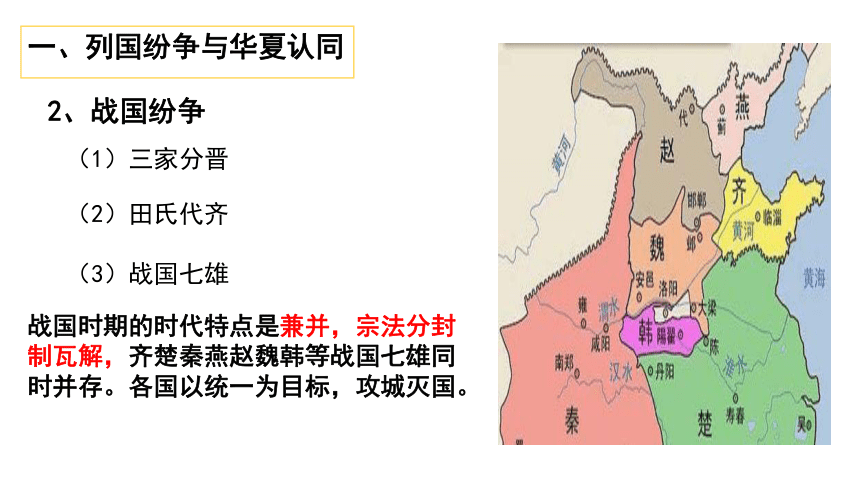

2、战国纷争

(1)三家分晋

(2)田氏代齐

(3)战国七雄

战国时期的时代特点是兼并,宗法分封制瓦解,齐楚秦燕赵魏韩等战国七雄同时并存。各国以统一为目标,攻城灭国。

一、列国纷争与华夏认同

3、华夏认同

阅读材料回答问题:

中华民族在先秦历史上的发展过程分为两大阶段。

第一阶段是夏、商、西周,发展形成了华夏族;

第二阶段是春秋、战国,完成了中华民族的第一次大融合。春秋时代,华夏诸大国在“尊王攘夷”的旗帜下与四夷斗争,护卫和扩大了华夏文明,属于“四夷”的秦、楚等国则开拓国土,力图争霸中原,但还是被中原各诸侯国视为夷狄。而在战国时期,秦、楚认同于华夏,中原诸国也承认了秦、楚是华夏族的组成部分,与齐、燕、赵、魏、韩并称七雄,形成七个地区性统一的多民族国家。在这个基础上,“大一统”理论指导下的七国争雄以秦统一中国告终,中国形成为全国性的统一的多民族国家。

——张岂之主编《中国历史·先秦卷》

中华民族的发展体现出怎样的特征?

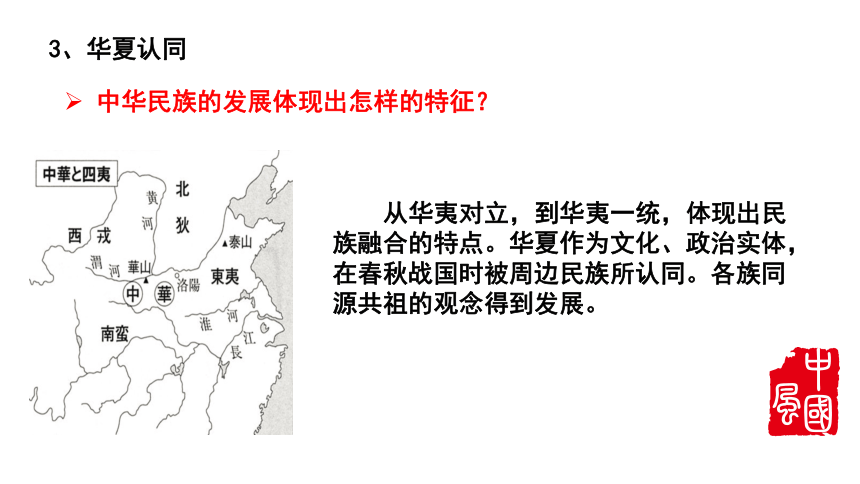

中华民族的发展体现出怎样的特征?

从华夷对立,到华夷一统,体现出民族融合的特点。华夏作为文化、政治实体,在春秋战国时被周边民族所认同。各族同源共祖的观念得到发展。

3、华夏认同

一、列国纷争与华夏认同

3、华夏认同

(1)原因:

诸侯争霸、民族斗争、各民族往来频繁、礼乐制度的教化。

(2)影响:

①促进民族交融,有利于中华民族精神和民族心理的形成。

②为中华文明多元一体的政治格局奠定基础。

③有利于形成对统一多民族国家的认同感。

阅读教材,找出春秋战国时期社会经济发展的表现及其影响?

二、经济发展与变法运动

(战国)铁锄

煮盐业

羽毛齿革

粮食

羊马

盐池

药材

冶铁业

表现:

(1)铁农具开始使用、牛耕也得到推广,水利灌溉工程的兴修,大大提高了农业生产率。

(2)战国时,手工业分工更加细密

(3)商业:货币流通广泛,出现人口众多、商贾云集的中心城市。

二、经济发展与变法运动

1、经济发展

二、经济发展与变法运动

1、经济发展

影响:

①促进了私田的大量开垦,井田制开始崩溃,从奴隶制经济过渡到封建社会经济。

②为了适应生产力的发展,各国纷纷变法,推动社会转型,由奴隶制社会向封建制社会转变。

③思想领域出现百家争鸣的局面

二、经济发展与变法运动

2、变法运动

(1)背景(原因)

①经济上:生产力的发展是各国变法的根本原因。铁犁牛耕出现并逐步推广,井田制瓦解,土地私有制确立。

②政治上:新兴地主阶级形成且力量壮大,要求掌握政权,发展封建经济,纷纷进行改革变法。

③军事上:春秋争霸,战国兼并,诸侯割据混战。为了达到富国强兵的目的,各国纷纷进行变法

思想文化:文化繁荣,百家争鸣,其中法家学说最合乎社会发展的要求,成为改革变法的思想武器。

领域 主要内容 作用

政治

经济

社会

重农抑商,奖励耕织

废除井田,授田百姓

大家庭拆散为小家庭

什伍连坐,互相纠察

奖励军功,限制贵族

推行县制,君主任免

提高战斗力

巩固中央集权

实力增强

小农经济

土地私有

户籍管理

增加赋税

2、变法运动

(2)变法代表:商鞅变法(前356年)

意义

顺应潮流

时间最长

涉面最广

最为彻底

最为显著

富国强兵

统一基础

特点

三、孔子和老子

百家争鸣的背景

(1)经济:铁器的使用和牛耕的推广,井田制趋向瓦解,封建经济迅速发展。

(2)政治:周王室衰微,分封制瓦解,诸侯势力崛起,各国竞相变法。

(3)阶级:士阶层活跃和受诸侯重用。

(4)文化:“学在官府”的局面被打破,私学兴起。

三、孔子和老子

1、孔子

孔子(孔夫子,公元前551年9月28日-公元前479年4月11日)名丘,字仲尼,春秋时期鲁国人, 是我国古代著名的思想家、教育家、政治理论家和儒家学派创始人。由于仕途失意。55岁之后离开鲁国,周游列国达十四年之久, 推行自己的政治主张,屡遭冷遇。

晚年开始专心从事文教活动,相传有弟子三千,贤者七十二。他还对《诗》《书》《礼》《易》《乐》进行了整理,并编写了《春秋》是为“六经”。他的思想主要保存在《论语》一书中。

樊迟问仁。

子曰:“爱人” 。

子曰:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共(拱)之。”

子曰:“苛政猛于虎”。

子曰:“孝悌也者,其为仁之本欤?”

史料实证

齐景公问政于孔子。孔子对曰:“君君,臣臣,父父,子子。”

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。”

子曰:“必也正名乎。” “名不正则言不顺,言不顺则事不成;事不成,则礼乐不兴;……”

根据材料说明孔子的思想核心及政治主张?

思想核心:仁。

政治主张:为政以德,克己复礼

教育:兴办私学,编订五经

教学原则:“有教无类”

教学方法:“因材施教”

学习方法:“温故而知新”

学习态度:

“知之为知之,不知为不知”

2、老子

老子(大约于公元前571年出生,大约卒于公元前471年,享年一百零一岁)(本名李耳),字聃,或字谥伯阳,出生于周朝春秋末期陈国苦县,中国古代思想家、哲学家、文学家和史学家,道家学派创始人和主要代表人物。在道教中,被尊为道教始祖,称“太上老君”。

老子思想核心是朴素的辩证法,主张无为而治、不言之教、物极必反之理。著有《道德经》(又称《老子》).

(1)哲学思想(朴素唯物论)

2、老子

世界观:“道”是天地万物的本原和规律

(2)朴素的辩证法

2、老子

任何事物都有矛盾对立的两个方面

有无相生,难易相成,长短相形

高下相盈,音声相和,前后相随

矛盾双方可以互相转化

祸兮福之所倚,福兮祸之所伏

(3)政治思想

无为而治小国寡民

3、诸子百家主要学派的思想

学派 时期 代表 主要思想主张

儒家 春秋 孔子 核心“仁”;以德治民,克己复礼;有教无类

战国 孟子 仁政;性善论

战国 荀子 隆礼重法;性恶论

道家 春秋 老子 核心“道”;无为而治;事物相互依存相互转化

战国 庄子 崇尚逍遥自由

阴阳家 战国 邹衍 五行“相生相胜”(相互促进相互制约)

墨家 战国 墨子 节俭;兼爱;非攻

法家 战国 韩非 以法治国;中央集权

材料 春秋战国之际的百家争鸣,对当时社会和后世都有着深远的影响。首先,百家争鸣在经济上促进了农业生产的繁荣,同时经济的发展又反过来促进文化的进一步繁荣,推动了中国的社会转型;在政治上,百家争鸣的局面也映射了各种力量的壮大崛起,动摇了周天子的地位,丰富繁荣的文化又影响着各个诸侯国的政治改革;在文化上,百家争鸣使文化由原来的教育仅限于统治阶级内部进行的“学在官府”发展成为人人都能够通过不同渠道获取知识,对世界观和社会现象进行思考,使文化传播和文明进步都跨入了一个新的阶段。其次,百家争鸣当中形成的学术派别构成了中国传统文化的基础,在构建和谐社会的今天,也要汲取这些传统文化的精华。

—谭风雷《对春秋战国之际“百家争鸣”的几点分析》

史料分析

根据材料概括指出百家争鸣的意义。

4、百家争鸣的意义:

(1)百家争鸣是春秋战国时期社会经济发展、阶级关系变化在思想领域内的反映,

(2)是中国历史上第一次波澜壮阔的思想解放运动。

(3)它不仅为新兴的地主阶级登上历史舞台奠定了思想理论基础,

(4)而且成为后世中华思想文化的源头活水,影响十分深远。

课堂小结

王室衰微

诸侯争霸

兼并战争

传统政治

秩序被破坏

统一趋势出现

华夏认同

经 济 发 展

变法运动

百 家 争 鸣

乱而有常

1.生产力的发展推动生产关系变动

2.经济基础决定上层建筑

3.一定时期的思想是该时期社会政治、经济状况的反映

乱而有势

1.诸侯割据分裂向国家统一发展

2.由奴隶制瓦解向封建制社会发展

1、春秋时期,诸侯称“王”现象很少,到了战国时期,许多诸侯纷纷称“王”。这反映了

A.春秋战国时国家从分裂走向统一 B.战国时周天子对诸侯失去控制

C.春秋时期周天子势力强大 D.春秋战国时分封制走向瓦解

课堂练习

解析:

分封制下,诸侯不能称王,诸侯称“王”说明周王“天下共主”的地位遭到挑战,是分封制遭到破坏的表现,体现出国家分裂,无法体现出统一,故A项错误;B项反映的不是实质,只是对现象的概括,故排除;自春秋时期,周天子势力衰微,故C项错误;战国时期诸侯纷纷称“王”,说明分封制遭到严重破坏,逐渐崩溃,故D项正确。

D

2、战国后期,秦国建造了一批大型水利工程,如郑国渠、都江堰等,一些至今仍在发挥作用。这些工程能够在秦国完成,主要是因为

A. 公田制度逐渐完善 B. 铁制生产工具普及

C. 交通运输网络通畅 D. 国家组织能力强大

D

解析:

结合所学知识可知,秦国在商鞅变法之后确立了中央集权制度的雏形,国家对社会控制能力较强,能集中全国的人力、物力进行经济建设,因此战国后期秦国出现了一大批的水利工程,D选项符合题意。商鞅变法时期确立土地私有制,公田制度遭到破坏,A选项说法错误。铁制生产工具的普及只是水利工程发展的一个因素,并非主要因素,B选项排除。交通运输网络畅通的说法与材料无关,也不符合当时的史实,C选项排除。

3、战国时期,越王勾践曾下令,孕妇临产时官府派医生看护,生男孩赏两壶酒一条狗,生女孩赏两壶酒一头猪,一胎生三孩派给乳母,一胎生两孩供给口粮。这一人口政策反映了( )

A.两性地位日趋平等的社会现实

B.诸侯注重人口与资源的协调发展

C.儒家“仁政”思想逐渐被接受

D.诸侯重视农业、富国强兵的要求

解析

两性地位平等是指男女在政治、经济、教育等方面享有平等的权利,战国时期随着生产力的提高妇女的地位明显下降,两性日趋平等的现实与史实不符,材料也没有涉及,故A项错误;人口与资源协调发展材料没有涉及,故B项错误;“仁政”思想在战国时期没有被接受,因为它不适应诸侯争霸的需要,不符合史实,故C项错误;据材料越国的人口政策是为了增加人口总量,从事农业生产,发展农业,实现富国强兵,故D项正确。

D

谢谢指导

公元前770年,周平王东迁洛邑,史称“东周”。

公元前770年 公元前221年 公元

春秋

战国

公元前476年

公元前475年

因孔子编订的编年体史《春秋》而得名

因西汉刘向整理校订《战国策》而得名

课堂导入

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

第2课 诸侯纷争与变法运动

香河县第三中学 沙巨玲

史料实证

春秋以后,周王渐失天下共主的地位,王室衰微,诸侯坐大,历史遂进入一个大动荡、大变革的时代:经济上,铁工具的使用提高了生产力;政治上,权力纷争,政权下移,诸侯间强国纵横,迭为霸主,旋而造成七国争雄的态势;时势的激荡,促进了文化思想界的活跃,呈现出诸子百家、竞相争鸣的局面。

春秋战国时代的变革,并非局部的、一事一物的兴替,而是由一系列相关性变迁运动构成的大变局。其动荡之激烈,变革范围之深广,为中国千年历史所仅见。

——王家范等编著《大学中国史》

春秋战国的时代特征是什么?

政治大动荡、大变革,经济大发展,思想大繁荣

春秋战国时期 社会大变革时期

1、政治大动荡

大变革

2、经济大发展

3、思想大繁荣

王室衰微,诸侯争霸,战争频繁。

为富国强兵,各国进行了变法活动。

由奴隶社会向封建社会过渡。

铁制农具牛耕推广,促进生产力的发展

百家争鸣

一、列国纷争与华夏认同

1、春秋争霸

材料1 (周)王夺郑伯(郑庄公)政,郑伯不朝。秋,王诸侯伐郑,郑伯击之。……王卒大败,祝聃(郑庄公的臣下)射王中肩。——《左传·桓公五年》

材料2 楚子(楚庄王)伐陆浑之戎,逐至于雒(今河南有洛阳市),观兵于周疆。定王使王孙满劳楚子。楚子问鼎之大小、轻重焉。——杨伯峻:《春秋左传注》

材料说明了什么?

王室衰微,诸侯崛起,礼崩乐坏,宗法制、分封制遭破坏。

一、列国纷争与华夏认同

1、春秋争霸

(1)背景:

周王室衰微;

诸侯崛起

(2)春秋五霸

春秋时期的时代特点是:诸侯争霸,宗法分封制破坏,周王“天下共主”的地位丧失。春秋五霸先后出现。实质是奴隶主的掠夺战争。

一、列国纷争与华夏认同

材料3 田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序……是以传相放效,后生师之,遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野.....上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右。——《〈战国策〉书录》

材料说明了什么?

上下失序,社会混乱,道德泯灭,争于战功。

一、列国纷争与华夏认同

2、战国纷争

(1)三家分晋

(2)田氏代齐

(3)战国七雄

战国时期的时代特点是兼并,宗法分封制瓦解,齐楚秦燕赵魏韩等战国七雄同时并存。各国以统一为目标,攻城灭国。

一、列国纷争与华夏认同

3、华夏认同

阅读材料回答问题:

中华民族在先秦历史上的发展过程分为两大阶段。

第一阶段是夏、商、西周,发展形成了华夏族;

第二阶段是春秋、战国,完成了中华民族的第一次大融合。春秋时代,华夏诸大国在“尊王攘夷”的旗帜下与四夷斗争,护卫和扩大了华夏文明,属于“四夷”的秦、楚等国则开拓国土,力图争霸中原,但还是被中原各诸侯国视为夷狄。而在战国时期,秦、楚认同于华夏,中原诸国也承认了秦、楚是华夏族的组成部分,与齐、燕、赵、魏、韩并称七雄,形成七个地区性统一的多民族国家。在这个基础上,“大一统”理论指导下的七国争雄以秦统一中国告终,中国形成为全国性的统一的多民族国家。

——张岂之主编《中国历史·先秦卷》

中华民族的发展体现出怎样的特征?

中华民族的发展体现出怎样的特征?

从华夷对立,到华夷一统,体现出民族融合的特点。华夏作为文化、政治实体,在春秋战国时被周边民族所认同。各族同源共祖的观念得到发展。

3、华夏认同

一、列国纷争与华夏认同

3、华夏认同

(1)原因:

诸侯争霸、民族斗争、各民族往来频繁、礼乐制度的教化。

(2)影响:

①促进民族交融,有利于中华民族精神和民族心理的形成。

②为中华文明多元一体的政治格局奠定基础。

③有利于形成对统一多民族国家的认同感。

阅读教材,找出春秋战国时期社会经济发展的表现及其影响?

二、经济发展与变法运动

(战国)铁锄

煮盐业

羽毛齿革

粮食

羊马

盐池

药材

冶铁业

表现:

(1)铁农具开始使用、牛耕也得到推广,水利灌溉工程的兴修,大大提高了农业生产率。

(2)战国时,手工业分工更加细密

(3)商业:货币流通广泛,出现人口众多、商贾云集的中心城市。

二、经济发展与变法运动

1、经济发展

二、经济发展与变法运动

1、经济发展

影响:

①促进了私田的大量开垦,井田制开始崩溃,从奴隶制经济过渡到封建社会经济。

②为了适应生产力的发展,各国纷纷变法,推动社会转型,由奴隶制社会向封建制社会转变。

③思想领域出现百家争鸣的局面

二、经济发展与变法运动

2、变法运动

(1)背景(原因)

①经济上:生产力的发展是各国变法的根本原因。铁犁牛耕出现并逐步推广,井田制瓦解,土地私有制确立。

②政治上:新兴地主阶级形成且力量壮大,要求掌握政权,发展封建经济,纷纷进行改革变法。

③军事上:春秋争霸,战国兼并,诸侯割据混战。为了达到富国强兵的目的,各国纷纷进行变法

思想文化:文化繁荣,百家争鸣,其中法家学说最合乎社会发展的要求,成为改革变法的思想武器。

领域 主要内容 作用

政治

经济

社会

重农抑商,奖励耕织

废除井田,授田百姓

大家庭拆散为小家庭

什伍连坐,互相纠察

奖励军功,限制贵族

推行县制,君主任免

提高战斗力

巩固中央集权

实力增强

小农经济

土地私有

户籍管理

增加赋税

2、变法运动

(2)变法代表:商鞅变法(前356年)

意义

顺应潮流

时间最长

涉面最广

最为彻底

最为显著

富国强兵

统一基础

特点

三、孔子和老子

百家争鸣的背景

(1)经济:铁器的使用和牛耕的推广,井田制趋向瓦解,封建经济迅速发展。

(2)政治:周王室衰微,分封制瓦解,诸侯势力崛起,各国竞相变法。

(3)阶级:士阶层活跃和受诸侯重用。

(4)文化:“学在官府”的局面被打破,私学兴起。

三、孔子和老子

1、孔子

孔子(孔夫子,公元前551年9月28日-公元前479年4月11日)名丘,字仲尼,春秋时期鲁国人, 是我国古代著名的思想家、教育家、政治理论家和儒家学派创始人。由于仕途失意。55岁之后离开鲁国,周游列国达十四年之久, 推行自己的政治主张,屡遭冷遇。

晚年开始专心从事文教活动,相传有弟子三千,贤者七十二。他还对《诗》《书》《礼》《易》《乐》进行了整理,并编写了《春秋》是为“六经”。他的思想主要保存在《论语》一书中。

樊迟问仁。

子曰:“爱人” 。

子曰:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共(拱)之。”

子曰:“苛政猛于虎”。

子曰:“孝悌也者,其为仁之本欤?”

史料实证

齐景公问政于孔子。孔子对曰:“君君,臣臣,父父,子子。”

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。”

子曰:“必也正名乎。” “名不正则言不顺,言不顺则事不成;事不成,则礼乐不兴;……”

根据材料说明孔子的思想核心及政治主张?

思想核心:仁。

政治主张:为政以德,克己复礼

教育:兴办私学,编订五经

教学原则:“有教无类”

教学方法:“因材施教”

学习方法:“温故而知新”

学习态度:

“知之为知之,不知为不知”

2、老子

老子(大约于公元前571年出生,大约卒于公元前471年,享年一百零一岁)(本名李耳),字聃,或字谥伯阳,出生于周朝春秋末期陈国苦县,中国古代思想家、哲学家、文学家和史学家,道家学派创始人和主要代表人物。在道教中,被尊为道教始祖,称“太上老君”。

老子思想核心是朴素的辩证法,主张无为而治、不言之教、物极必反之理。著有《道德经》(又称《老子》).

(1)哲学思想(朴素唯物论)

2、老子

世界观:“道”是天地万物的本原和规律

(2)朴素的辩证法

2、老子

任何事物都有矛盾对立的两个方面

有无相生,难易相成,长短相形

高下相盈,音声相和,前后相随

矛盾双方可以互相转化

祸兮福之所倚,福兮祸之所伏

(3)政治思想

无为而治小国寡民

3、诸子百家主要学派的思想

学派 时期 代表 主要思想主张

儒家 春秋 孔子 核心“仁”;以德治民,克己复礼;有教无类

战国 孟子 仁政;性善论

战国 荀子 隆礼重法;性恶论

道家 春秋 老子 核心“道”;无为而治;事物相互依存相互转化

战国 庄子 崇尚逍遥自由

阴阳家 战国 邹衍 五行“相生相胜”(相互促进相互制约)

墨家 战国 墨子 节俭;兼爱;非攻

法家 战国 韩非 以法治国;中央集权

材料 春秋战国之际的百家争鸣,对当时社会和后世都有着深远的影响。首先,百家争鸣在经济上促进了农业生产的繁荣,同时经济的发展又反过来促进文化的进一步繁荣,推动了中国的社会转型;在政治上,百家争鸣的局面也映射了各种力量的壮大崛起,动摇了周天子的地位,丰富繁荣的文化又影响着各个诸侯国的政治改革;在文化上,百家争鸣使文化由原来的教育仅限于统治阶级内部进行的“学在官府”发展成为人人都能够通过不同渠道获取知识,对世界观和社会现象进行思考,使文化传播和文明进步都跨入了一个新的阶段。其次,百家争鸣当中形成的学术派别构成了中国传统文化的基础,在构建和谐社会的今天,也要汲取这些传统文化的精华。

—谭风雷《对春秋战国之际“百家争鸣”的几点分析》

史料分析

根据材料概括指出百家争鸣的意义。

4、百家争鸣的意义:

(1)百家争鸣是春秋战国时期社会经济发展、阶级关系变化在思想领域内的反映,

(2)是中国历史上第一次波澜壮阔的思想解放运动。

(3)它不仅为新兴的地主阶级登上历史舞台奠定了思想理论基础,

(4)而且成为后世中华思想文化的源头活水,影响十分深远。

课堂小结

王室衰微

诸侯争霸

兼并战争

传统政治

秩序被破坏

统一趋势出现

华夏认同

经 济 发 展

变法运动

百 家 争 鸣

乱而有常

1.生产力的发展推动生产关系变动

2.经济基础决定上层建筑

3.一定时期的思想是该时期社会政治、经济状况的反映

乱而有势

1.诸侯割据分裂向国家统一发展

2.由奴隶制瓦解向封建制社会发展

1、春秋时期,诸侯称“王”现象很少,到了战国时期,许多诸侯纷纷称“王”。这反映了

A.春秋战国时国家从分裂走向统一 B.战国时周天子对诸侯失去控制

C.春秋时期周天子势力强大 D.春秋战国时分封制走向瓦解

课堂练习

解析:

分封制下,诸侯不能称王,诸侯称“王”说明周王“天下共主”的地位遭到挑战,是分封制遭到破坏的表现,体现出国家分裂,无法体现出统一,故A项错误;B项反映的不是实质,只是对现象的概括,故排除;自春秋时期,周天子势力衰微,故C项错误;战国时期诸侯纷纷称“王”,说明分封制遭到严重破坏,逐渐崩溃,故D项正确。

D

2、战国后期,秦国建造了一批大型水利工程,如郑国渠、都江堰等,一些至今仍在发挥作用。这些工程能够在秦国完成,主要是因为

A. 公田制度逐渐完善 B. 铁制生产工具普及

C. 交通运输网络通畅 D. 国家组织能力强大

D

解析:

结合所学知识可知,秦国在商鞅变法之后确立了中央集权制度的雏形,国家对社会控制能力较强,能集中全国的人力、物力进行经济建设,因此战国后期秦国出现了一大批的水利工程,D选项符合题意。商鞅变法时期确立土地私有制,公田制度遭到破坏,A选项说法错误。铁制生产工具的普及只是水利工程发展的一个因素,并非主要因素,B选项排除。交通运输网络畅通的说法与材料无关,也不符合当时的史实,C选项排除。

3、战国时期,越王勾践曾下令,孕妇临产时官府派医生看护,生男孩赏两壶酒一条狗,生女孩赏两壶酒一头猪,一胎生三孩派给乳母,一胎生两孩供给口粮。这一人口政策反映了( )

A.两性地位日趋平等的社会现实

B.诸侯注重人口与资源的协调发展

C.儒家“仁政”思想逐渐被接受

D.诸侯重视农业、富国强兵的要求

解析

两性地位平等是指男女在政治、经济、教育等方面享有平等的权利,战国时期随着生产力的提高妇女的地位明显下降,两性日趋平等的现实与史实不符,材料也没有涉及,故A项错误;人口与资源协调发展材料没有涉及,故B项错误;“仁政”思想在战国时期没有被接受,因为它不适应诸侯争霸的需要,不符合史实,故C项错误;据材料越国的人口政策是为了增加人口总量,从事农业生产,发展农业,实现富国强兵,故D项正确。

D

谢谢指导

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进