5.2《大学之道》课件(共21张PPT)2023—2024学年统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 5.2《大学之道》课件(共21张PPT)2023—2024学年统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-20 12:13:48 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

大

学

之道

复古

中国

第壹部分

曾子其人

《论语》:“参也鲁。”

曾子的品质:

1、注重修身,厚重笃行。(曾子曰:“吾日三省吾身,为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?” “士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”曾子有疾,召门弟子曰:“启予足,启予手!诗云‘战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。而今而后,吾知免夫,小子!’”)

曾子的品质:

2、注重孝道,坚守孝心(《孔子家语》:“小棰则待过,大杖则逃走。”)

3、明仁道,通忠恕:《论语》:“子曰:参乎,吾道一以贯之。曾子曰:“唯。”子出,门人问曰:何谓也?曾子曰:“夫子之道,忠恕而已矣。”

第贰部分

何为大学

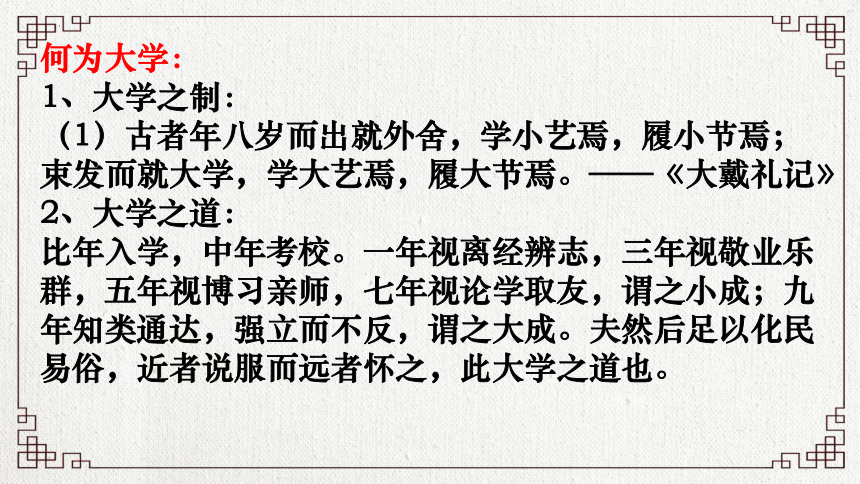

何为大学:

1、大学之制:

(1)古者年八岁而出就外舍,学小艺焉,履小节焉;束发而就大学,学大艺焉,履大节焉。——《大戴礼记》

2、大学之道:

比年入学,中年考校。一年视离经辨志,三年视敬业乐群,五年视博习亲师,七年视论学取友,谓之小成;九年知类通达,强立而不反,谓之大成。夫然后足以化民易俗,近者说服而远者怀之,此大学之道也。

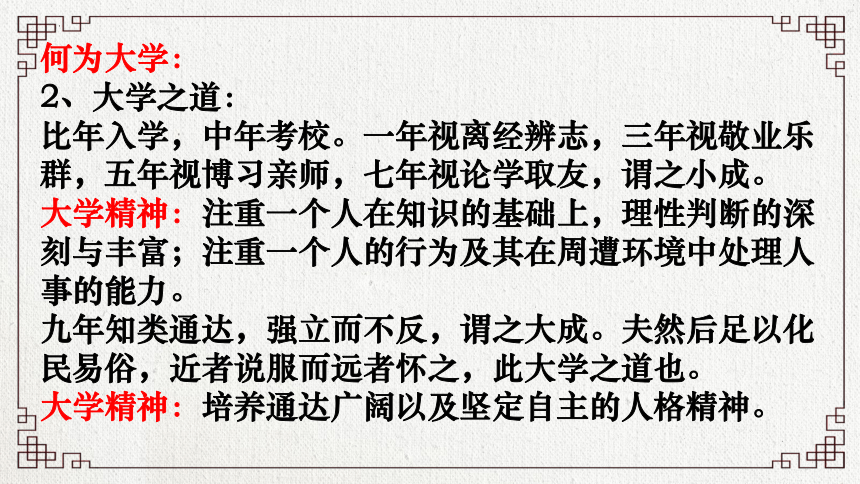

何为大学:

2、大学之道:

比年入学,中年考校。一年视离经辨志,三年视敬业乐群,五年视博习亲师,七年视论学取友,谓之小成。

大学精神:注重一个人在知识的基础上,理性判断的深刻与丰富;注重一个人的行为及其在周遭环境中处理人事的能力。

九年知类通达,强立而不反,谓之大成。夫然后足以化民易俗,近者说服而远者怀之,此大学之道也。

大学精神:培养通达广阔以及坚定自主的人格精神。

第陆部分

明德亲民

一、明德:

明德的主体是君主。传统意义上的明德是古圣先王从上天那里继承下来的政治秩序和道德。

二、亲民:

1、亲民的背景:春秋时代有亲亲的态度。(差序格局)

叶公语孔子曰:“吾党有直躬者,其父攘羊,而子证之。”孔子曰:“吾党之直者异于是:父为子隐,子为父隐,直在其中矣。”——《论语· 子路》

中国的道德和法律,都因之得看所施的对象和“自己”的关系而加以程度上的伸缩。我见过不少痛骂贪污的朋友,遇到他的父亲贪污时,不但不骂,而且代他讳隐。 …在这种社会(差序格局的社会)中,一切普遍的标准并不发生作用,一定要问清了,对象是谁,和自己是什么关系之后,才能决定拿出什么标准来。

——《乡土中国》“系维着私人的道德”

二、亲民:

2、由亲亲可以走向亲民:对家庭、贵族小群体的亲爱之情走向更为普遍的亲民,这是对待世界的关爱之情。

亲亲而仁民(《孟子·告子上》)

第柒部分

止于至善

明明德、亲民是达到至善境界的方法,也是两个不同的阶段。

“止于至善”是生命的归宿所在,是人们安定的地方,也是一个不断的朝向所在,不是停滞不动的。

第叁部分

格物致知

何为格物致知

1、格物:

《说文解字》“格,来也。”“格,木长貌。”

格物强调认识主体和万物的交接、接触。

《乐记》:物来而知诣之,外有所触,内有所受,此之谓致知在格物。

2、致知:“知”是一个物至知之的过程,接于物感于物,“知”便产生了。在“知”的过程中,人和物的关系是有接,也有感。

3、格物致知的基本内涵:人和万物通过交接获得知识的过程。

第肆部分

诚意正心修身

知、意、心的辨析

1、知:

“知”并不为人所专属,人在这一点上无法和禽兽有别。

2、意:是人对事物的思想和态度,它是可以自觉自主的。

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。——《孟子·告子上》

儒家伦理的起点就是人兽之辨。“意”是人兽之别的关键。“知”是事实判断,“意”是价值判断,可以作为伦理的起点,而事实判断不可以。

正心强调脱离偏颇的状态,回到不偏不倚的状态。

“喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。”——《中庸》

心之中正:

1、意味着人的独立和自由

2、是人与人之间进行良性对话与交往的心理基础。

第伍部分

齐家治国平天下

齐家治国平天下:

1、从齐家到治国的逻辑是直接的、简单的。(差序格局:孔子最注重的就是水纹波浪向外扩张的“推”字。他先承认一个“己”,对于“己”,得加以克服于礼,克己就是修身。顺着这同心圆的伦常就可以往外推了。从己到家,由家到国,是一条通路。)

2、平天下:榜样政治

谢谢观看

复古

中国

大

学

之道

复古

中国

第壹部分

曾子其人

《论语》:“参也鲁。”

曾子的品质:

1、注重修身,厚重笃行。(曾子曰:“吾日三省吾身,为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?” “士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”曾子有疾,召门弟子曰:“启予足,启予手!诗云‘战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。而今而后,吾知免夫,小子!’”)

曾子的品质:

2、注重孝道,坚守孝心(《孔子家语》:“小棰则待过,大杖则逃走。”)

3、明仁道,通忠恕:《论语》:“子曰:参乎,吾道一以贯之。曾子曰:“唯。”子出,门人问曰:何谓也?曾子曰:“夫子之道,忠恕而已矣。”

第贰部分

何为大学

何为大学:

1、大学之制:

(1)古者年八岁而出就外舍,学小艺焉,履小节焉;束发而就大学,学大艺焉,履大节焉。——《大戴礼记》

2、大学之道:

比年入学,中年考校。一年视离经辨志,三年视敬业乐群,五年视博习亲师,七年视论学取友,谓之小成;九年知类通达,强立而不反,谓之大成。夫然后足以化民易俗,近者说服而远者怀之,此大学之道也。

何为大学:

2、大学之道:

比年入学,中年考校。一年视离经辨志,三年视敬业乐群,五年视博习亲师,七年视论学取友,谓之小成。

大学精神:注重一个人在知识的基础上,理性判断的深刻与丰富;注重一个人的行为及其在周遭环境中处理人事的能力。

九年知类通达,强立而不反,谓之大成。夫然后足以化民易俗,近者说服而远者怀之,此大学之道也。

大学精神:培养通达广阔以及坚定自主的人格精神。

第陆部分

明德亲民

一、明德:

明德的主体是君主。传统意义上的明德是古圣先王从上天那里继承下来的政治秩序和道德。

二、亲民:

1、亲民的背景:春秋时代有亲亲的态度。(差序格局)

叶公语孔子曰:“吾党有直躬者,其父攘羊,而子证之。”孔子曰:“吾党之直者异于是:父为子隐,子为父隐,直在其中矣。”——《论语· 子路》

中国的道德和法律,都因之得看所施的对象和“自己”的关系而加以程度上的伸缩。我见过不少痛骂贪污的朋友,遇到他的父亲贪污时,不但不骂,而且代他讳隐。 …在这种社会(差序格局的社会)中,一切普遍的标准并不发生作用,一定要问清了,对象是谁,和自己是什么关系之后,才能决定拿出什么标准来。

——《乡土中国》“系维着私人的道德”

二、亲民:

2、由亲亲可以走向亲民:对家庭、贵族小群体的亲爱之情走向更为普遍的亲民,这是对待世界的关爱之情。

亲亲而仁民(《孟子·告子上》)

第柒部分

止于至善

明明德、亲民是达到至善境界的方法,也是两个不同的阶段。

“止于至善”是生命的归宿所在,是人们安定的地方,也是一个不断的朝向所在,不是停滞不动的。

第叁部分

格物致知

何为格物致知

1、格物:

《说文解字》“格,来也。”“格,木长貌。”

格物强调认识主体和万物的交接、接触。

《乐记》:物来而知诣之,外有所触,内有所受,此之谓致知在格物。

2、致知:“知”是一个物至知之的过程,接于物感于物,“知”便产生了。在“知”的过程中,人和物的关系是有接,也有感。

3、格物致知的基本内涵:人和万物通过交接获得知识的过程。

第肆部分

诚意正心修身

知、意、心的辨析

1、知:

“知”并不为人所专属,人在这一点上无法和禽兽有别。

2、意:是人对事物的思想和态度,它是可以自觉自主的。

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。——《孟子·告子上》

儒家伦理的起点就是人兽之辨。“意”是人兽之别的关键。“知”是事实判断,“意”是价值判断,可以作为伦理的起点,而事实判断不可以。

正心强调脱离偏颇的状态,回到不偏不倚的状态。

“喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。”——《中庸》

心之中正:

1、意味着人的独立和自由

2、是人与人之间进行良性对话与交往的心理基础。

第伍部分

齐家治国平天下

齐家治国平天下:

1、从齐家到治国的逻辑是直接的、简单的。(差序格局:孔子最注重的就是水纹波浪向外扩张的“推”字。他先承认一个“己”,对于“己”,得加以克服于礼,克己就是修身。顺着这同心圆的伦常就可以往外推了。从己到家,由家到国,是一条通路。)

2、平天下:榜样政治

谢谢观看

复古

中国