4 曹冲称象 课件(共39张PPT)

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

说错了,算我的!

书不读熟不开讲

读书要求:

1.把课文读正确、流利。

2.注意“,”和“。”之间的停顿。

曹操问:“谁有办法把这头大象称一称?”有的说:“得造一杆大秤,砍一棵大树做秤杆。”有的说:“有了大秤也不行啊,谁有那么大的力气提得起这杆大秤呢?”曹操听了直摇头。

曹冲才七岁,他站出来,说:“我有个办法。把大象赶到一艘大船上,看船身下沉多少,就沿着水面,在船舷上画一条线。再把大象赶上岸,往船上装石头,装到船下沉到画线的地方为止。然后称一称船上的石头。石头有多重,大象就有多重。”

课文第三、四自然段比较长,请同学们再读一遍。

大象又高又大,身子像一堵墙,腿像四根柱子。官员们一边看一边议论:“这么大的象,到底有多重呢?”

大象又高又大,身子像一堵墙,腿像四根柱子。官员们一边看一边议论:“这么大的象,到底有多重呢?”

大象有多重呢?

大象到底有多重呢?

大象又高又大,身子像一堵墙,腿像四根柱子。官员们一边看一边议论:“这么大的象,到底有多重呢?”

大象又高又大,身子像一堵墙,腿像四根柱子。官员们一边看一边议论:“这么大的象,到底有多重呢?”

曹操问:“谁有办法把这头大象称一称?”有的说:“得造一杆大秤,砍一棵大树做秤杆。”有的说:“有了大秤也不行啊,谁有那么大的力气提得起这杆大秤呢?”曹操听了直摇头。

曹冲才七岁,他站出来,说:“我有个办法。把大象赶到一艘大船上,看船身下沉多少,就沿着水面,在船舷上画一条线。再把大象赶上岸,往船上装石头,装到船下沉到画线的地方为止。然后称一称船上的石头。石头有多重,大象就有多重。”

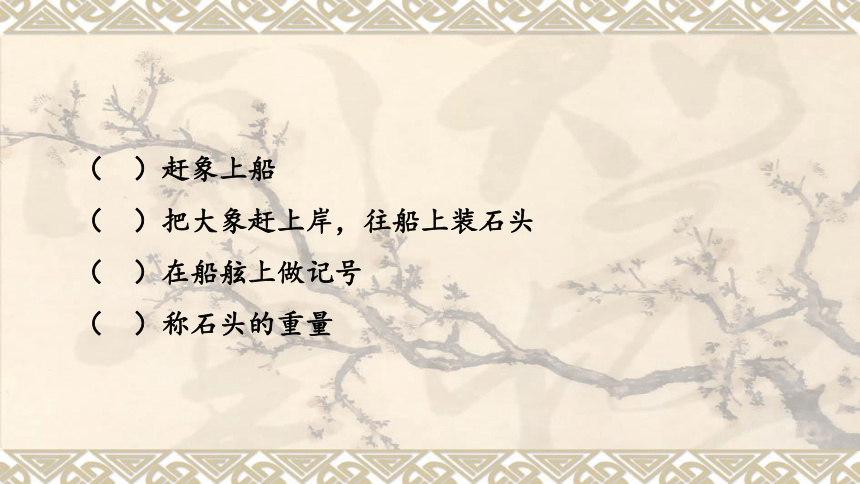

( )赶象上船

( )把大象赶上岸,往船上装石头

( )在船舷上做记号

( )称石头的重量

( 1 )赶象上船

( )把大象赶上岸,往船上装石头

( )在船舷上做记号

( )称石头的重量

( 1 )赶象上船

( )把大象赶上岸,往船上装石头

( 2 )在船舷上做记号

( )称石头的重量

( 1 )赶象上船

( 3 )把大象赶上岸,往船上装石头

( 2 )在船舷上做记号

( )称石头的重量

( 1 )赶象上船

( 3 )把大象赶上岸,往船上装石头

( 2 )在船舷上做记号

( 4 )称石头的重量

( 1 )赶象上船

( 2 )在船舷上做记号

( 3 )把大象赶上岸,往船上装石头

( 4 )称石头的重量

谁能说说曹冲准备怎样称象的吗?

既然课文的题目是曹冲称象,为什么还要写其他人的办法呢?

曹冲才七岁,他站出来,说……

曹冲才七岁,他站出来,说……

曹冲才七岁,他站出来,说:“我有个办法。把大象赶到一艘大船上,看船身下沉多少,就沿着水面,在船舷上画一条线。再把大象赶上岸,往船上装石头,装到船下沉到画线的地方为止。然后称一称船上的石头。石头有多重,大象就有多重。”

先……

然后……

接着……

最后……

讲故事

大家再看看课文的插图,有没有什么疑问?

大家好,我是南京致远外国语小学乐山路分校的季锋老师。很高兴能有机会再次登录“千课万人”的平台,将自己对于语文教学的理念融合在一节课里进行呈现。接下来的说课我准备介绍我的备课历程,从而引发大家对于备课、教学的一些思考,假如能有一些启迪那是我的荣幸,如果有任何不当之处,请各位老师海涵并给予指导意见。

今天我执教的这节课是统编版二年级上册第三单元的第一篇课文《曹冲称象》。本文是根据《三国志·魏书·邓哀王冲传》改写而成,原文只有三句话。但是这又是一个非常经典的故事,很多孩子在没有学习这篇课文的时候就已经接触过,甚至读过、看过相关的资料。这样的一个故事入选了教材,如何发挥它的教材应该起的作用,从而提升学生的语文素养和能力呢?

首先要坚守《课程标准》(2022版)要求的“读书写字”之道,将课文读好,将生字写实,尤其是低年教学就是在不断的朗读和写字策略指引下,上一节课扎扎实实的语文课。

根据课时目标,这篇课文需要两个课时完成。用一个课时时间展现把课文读好,把这个故事讲好。另外一个课时,在提升学生语文素养的同时,把字写扎实。只要在两个课时中将教学目标达成就行,并不一定局限于每个课时都要读20分钟,写20分钟。

确定了方案后,我在备课之前,问了自己几个问题。首先,这篇课文出现在第三单元的首篇,教材编委的目的是什么?其次,90%以上的二年级学生都听过、甚至了解这个故事,那么我该教什么?怎么教?如何在一节课中通过反复的朗读和故事的讲述,提升二年级学生的语文素养?

面对这些问题,我初步拟定了以“讲故事”为语文素养训练点的核心目标,并尝试将多种途径学语文,多条策略理解词语作为分目标,同时培养儿童的“质疑”的意识,让他们带着准备进课堂,带着思考出教室。

接下来,请允许我介绍一下我个人认为在教学过程中的亮点:

亮点一:说错了,算我的。

首先要说明的是这句话并不是我发明的,而是我的一位语文好友,也是指引我在语文道路上前行的同行说过的。这句话让我在任何一个地方上课都能迅速拉近我和孩子的距离。其中的含义是在告诉孩子们,不要害怕,大胆发言,说错了没有关系,说错了算老师的。而且课堂就是出错的地方,因为我们正是知道什么是错的时候,才会做出正确的选择。我们老师上课也一样,出错了不要担心,算领导的,算教研员的。

亮点二:书不读熟不开讲。

这句话是我一直感恩的语文名师,已故特级教师于永正老师说的。当一个学生不能把课文读正确、读流利的时候,我们是不能开始授课的。试想一下,如果我们学习一篇古诗文、文言文,都没有读通读顺,要想理解其中的含义,估计也是死记硬背。况且读书对于一个二年级孩子来说是多么重要的语文素养和能力。因此,希望每个老师都能秉持这样的理念。一个孩子如果能把课文读好,他的语文素养差不到哪里去,相反,如果一个学生连课文都读得磕磕跘跘,可能他的语文素养也需要进一步训练。

亮点三:培养学生讲故事的能力。

《义务教育语文课程标准》2022版中提到:“第一学段的学生要学会用自己喜欢的方式向他人介绍读过的书。”讲故事是一个人了不得的一种言语表达能力。把自己读过的故事、文章和别人分享,不但能让他们自己记得更加牢固,更能培养他们表达的自信心。“课标”也提出要“以生活为基础,以语文实践活动为主线,以学习主题为引领”,课堂上让学生反复读,练习说,情境中表达,我个人认为真的是一种学习语文的好路径。

亮点四:引导学生关注连接词。

在我非常崇敬的语文名师中,还有一位大家耳熟能详的老师——管建刚老师。他曾经提出一个观点:“指向写作的阅读教学”。我个人也喜欢在每篇课文中找个点,给孩子们说一说,写一写,练一练。今天的这篇《曹冲称象》,为了让孩子更好掌握曹冲称象的办法,我通过几个连接词的引导,让他们更顺畅地进行表达。同时,结合孩子们的生活实践进行言语训练,帮助他们积累一些写作与表达的支架,让其更好为将来的写话、习作打下一点基础。如果我们的语文课堂上能多一些这样的实际操作,少一些肤浅问题的互动,可能学生的语文素养要更好一些。

亮点五:质疑插图。

于永正老师的经验告诉我们:“我们语文老师在备课的时候不要忽略到任何一个小细节。”当我看到这幅插图的时候就产生了疑问,这不是按照曹冲的方法在进行称象吗?为什么曹冲会有这样的表情呢?这个问题可能没有统一的答案,但恰好可以引领他们用今天提到的“多种渠道学语文”的方法学以致用。同时也希望全国看到这个视频的老师能够给我一点启迪。我的手机号和qq号打在屏幕上,欢迎大家加好友,进行交流。

说错了,算我的!

书不读熟不开讲

读书要求:

1.把课文读正确、流利。

2.注意“,”和“。”之间的停顿。

曹操问:“谁有办法把这头大象称一称?”有的说:“得造一杆大秤,砍一棵大树做秤杆。”有的说:“有了大秤也不行啊,谁有那么大的力气提得起这杆大秤呢?”曹操听了直摇头。

曹冲才七岁,他站出来,说:“我有个办法。把大象赶到一艘大船上,看船身下沉多少,就沿着水面,在船舷上画一条线。再把大象赶上岸,往船上装石头,装到船下沉到画线的地方为止。然后称一称船上的石头。石头有多重,大象就有多重。”

课文第三、四自然段比较长,请同学们再读一遍。

大象又高又大,身子像一堵墙,腿像四根柱子。官员们一边看一边议论:“这么大的象,到底有多重呢?”

大象又高又大,身子像一堵墙,腿像四根柱子。官员们一边看一边议论:“这么大的象,到底有多重呢?”

大象有多重呢?

大象到底有多重呢?

大象又高又大,身子像一堵墙,腿像四根柱子。官员们一边看一边议论:“这么大的象,到底有多重呢?”

大象又高又大,身子像一堵墙,腿像四根柱子。官员们一边看一边议论:“这么大的象,到底有多重呢?”

曹操问:“谁有办法把这头大象称一称?”有的说:“得造一杆大秤,砍一棵大树做秤杆。”有的说:“有了大秤也不行啊,谁有那么大的力气提得起这杆大秤呢?”曹操听了直摇头。

曹冲才七岁,他站出来,说:“我有个办法。把大象赶到一艘大船上,看船身下沉多少,就沿着水面,在船舷上画一条线。再把大象赶上岸,往船上装石头,装到船下沉到画线的地方为止。然后称一称船上的石头。石头有多重,大象就有多重。”

( )赶象上船

( )把大象赶上岸,往船上装石头

( )在船舷上做记号

( )称石头的重量

( 1 )赶象上船

( )把大象赶上岸,往船上装石头

( )在船舷上做记号

( )称石头的重量

( 1 )赶象上船

( )把大象赶上岸,往船上装石头

( 2 )在船舷上做记号

( )称石头的重量

( 1 )赶象上船

( 3 )把大象赶上岸,往船上装石头

( 2 )在船舷上做记号

( )称石头的重量

( 1 )赶象上船

( 3 )把大象赶上岸,往船上装石头

( 2 )在船舷上做记号

( 4 )称石头的重量

( 1 )赶象上船

( 2 )在船舷上做记号

( 3 )把大象赶上岸,往船上装石头

( 4 )称石头的重量

谁能说说曹冲准备怎样称象的吗?

既然课文的题目是曹冲称象,为什么还要写其他人的办法呢?

曹冲才七岁,他站出来,说……

曹冲才七岁,他站出来,说……

曹冲才七岁,他站出来,说:“我有个办法。把大象赶到一艘大船上,看船身下沉多少,就沿着水面,在船舷上画一条线。再把大象赶上岸,往船上装石头,装到船下沉到画线的地方为止。然后称一称船上的石头。石头有多重,大象就有多重。”

先……

然后……

接着……

最后……

讲故事

大家再看看课文的插图,有没有什么疑问?

大家好,我是南京致远外国语小学乐山路分校的季锋老师。很高兴能有机会再次登录“千课万人”的平台,将自己对于语文教学的理念融合在一节课里进行呈现。接下来的说课我准备介绍我的备课历程,从而引发大家对于备课、教学的一些思考,假如能有一些启迪那是我的荣幸,如果有任何不当之处,请各位老师海涵并给予指导意见。

今天我执教的这节课是统编版二年级上册第三单元的第一篇课文《曹冲称象》。本文是根据《三国志·魏书·邓哀王冲传》改写而成,原文只有三句话。但是这又是一个非常经典的故事,很多孩子在没有学习这篇课文的时候就已经接触过,甚至读过、看过相关的资料。这样的一个故事入选了教材,如何发挥它的教材应该起的作用,从而提升学生的语文素养和能力呢?

首先要坚守《课程标准》(2022版)要求的“读书写字”之道,将课文读好,将生字写实,尤其是低年教学就是在不断的朗读和写字策略指引下,上一节课扎扎实实的语文课。

根据课时目标,这篇课文需要两个课时完成。用一个课时时间展现把课文读好,把这个故事讲好。另外一个课时,在提升学生语文素养的同时,把字写扎实。只要在两个课时中将教学目标达成就行,并不一定局限于每个课时都要读20分钟,写20分钟。

确定了方案后,我在备课之前,问了自己几个问题。首先,这篇课文出现在第三单元的首篇,教材编委的目的是什么?其次,90%以上的二年级学生都听过、甚至了解这个故事,那么我该教什么?怎么教?如何在一节课中通过反复的朗读和故事的讲述,提升二年级学生的语文素养?

面对这些问题,我初步拟定了以“讲故事”为语文素养训练点的核心目标,并尝试将多种途径学语文,多条策略理解词语作为分目标,同时培养儿童的“质疑”的意识,让他们带着准备进课堂,带着思考出教室。

接下来,请允许我介绍一下我个人认为在教学过程中的亮点:

亮点一:说错了,算我的。

首先要说明的是这句话并不是我发明的,而是我的一位语文好友,也是指引我在语文道路上前行的同行说过的。这句话让我在任何一个地方上课都能迅速拉近我和孩子的距离。其中的含义是在告诉孩子们,不要害怕,大胆发言,说错了没有关系,说错了算老师的。而且课堂就是出错的地方,因为我们正是知道什么是错的时候,才会做出正确的选择。我们老师上课也一样,出错了不要担心,算领导的,算教研员的。

亮点二:书不读熟不开讲。

这句话是我一直感恩的语文名师,已故特级教师于永正老师说的。当一个学生不能把课文读正确、读流利的时候,我们是不能开始授课的。试想一下,如果我们学习一篇古诗文、文言文,都没有读通读顺,要想理解其中的含义,估计也是死记硬背。况且读书对于一个二年级孩子来说是多么重要的语文素养和能力。因此,希望每个老师都能秉持这样的理念。一个孩子如果能把课文读好,他的语文素养差不到哪里去,相反,如果一个学生连课文都读得磕磕跘跘,可能他的语文素养也需要进一步训练。

亮点三:培养学生讲故事的能力。

《义务教育语文课程标准》2022版中提到:“第一学段的学生要学会用自己喜欢的方式向他人介绍读过的书。”讲故事是一个人了不得的一种言语表达能力。把自己读过的故事、文章和别人分享,不但能让他们自己记得更加牢固,更能培养他们表达的自信心。“课标”也提出要“以生活为基础,以语文实践活动为主线,以学习主题为引领”,课堂上让学生反复读,练习说,情境中表达,我个人认为真的是一种学习语文的好路径。

亮点四:引导学生关注连接词。

在我非常崇敬的语文名师中,还有一位大家耳熟能详的老师——管建刚老师。他曾经提出一个观点:“指向写作的阅读教学”。我个人也喜欢在每篇课文中找个点,给孩子们说一说,写一写,练一练。今天的这篇《曹冲称象》,为了让孩子更好掌握曹冲称象的办法,我通过几个连接词的引导,让他们更顺畅地进行表达。同时,结合孩子们的生活实践进行言语训练,帮助他们积累一些写作与表达的支架,让其更好为将来的写话、习作打下一点基础。如果我们的语文课堂上能多一些这样的实际操作,少一些肤浅问题的互动,可能学生的语文素养要更好一些。

亮点五:质疑插图。

于永正老师的经验告诉我们:“我们语文老师在备课的时候不要忽略到任何一个小细节。”当我看到这幅插图的时候就产生了疑问,这不是按照曹冲的方法在进行称象吗?为什么曹冲会有这样的表情呢?这个问题可能没有统一的答案,但恰好可以引领他们用今天提到的“多种渠道学语文”的方法学以致用。同时也希望全国看到这个视频的老师能够给我一点启迪。我的手机号和qq号打在屏幕上,欢迎大家加好友,进行交流。

同课章节目录

- 课文1

- 1 小蝌蚪找妈妈

- 2 我是什么

- 3 植物妈妈有办法

- 口语交际:有趣的动物

- 语文园地一

- 快乐读书吧

- 识字

- 1 场景歌

- 2 树之歌

- 3 拍手歌

- 4 田家四季歌

- 语文园地二

- 课文2

- 4 曹冲称象

- 5 玲玲的画

- 6 一封信

- 7 妈妈睡了

- 口语交际:做手工

- 语文园地三

- 课文3

- 8 古诗二首

- 9 黄山奇石

- 10 日月潭

- 11 葡萄沟

- 语文园地四

- 课文4

- 12 坐井观天

- 13 寒号鸟

- 14 我要的是葫芦

- 口语交际:商量

- 语文园地五

- 课文5

- 15 大禹治水

- 16 朱德的扁担

- 17 难忘的泼水节

- 口语交际:看图讲故事

- 语文园地六

- 课文6

- 18 古诗二首

- 19 雾在哪里

- 20 雪孩子

- 语文园地七

- 课文7

- 21 狐假虎威

- 22 狐狸分奶酪

- 23 纸船和风筝

- 24 风娃娃

- 语文园地八