2024中图版新教材高中地理必修第一册同步练习--第六节 土壤的主要形成因素(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024中图版新教材高中地理必修第一册同步练习--第六节 土壤的主要形成因素(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 504.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 中图版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-09-21 23:07:46 | ||

图片预览

文档简介

2024中图版新教材高中地理必修第一册

第二章 自然地理要素及现象

第六节 土壤的主要形成因素

基础过关练

题组一 土壤及其物质组成

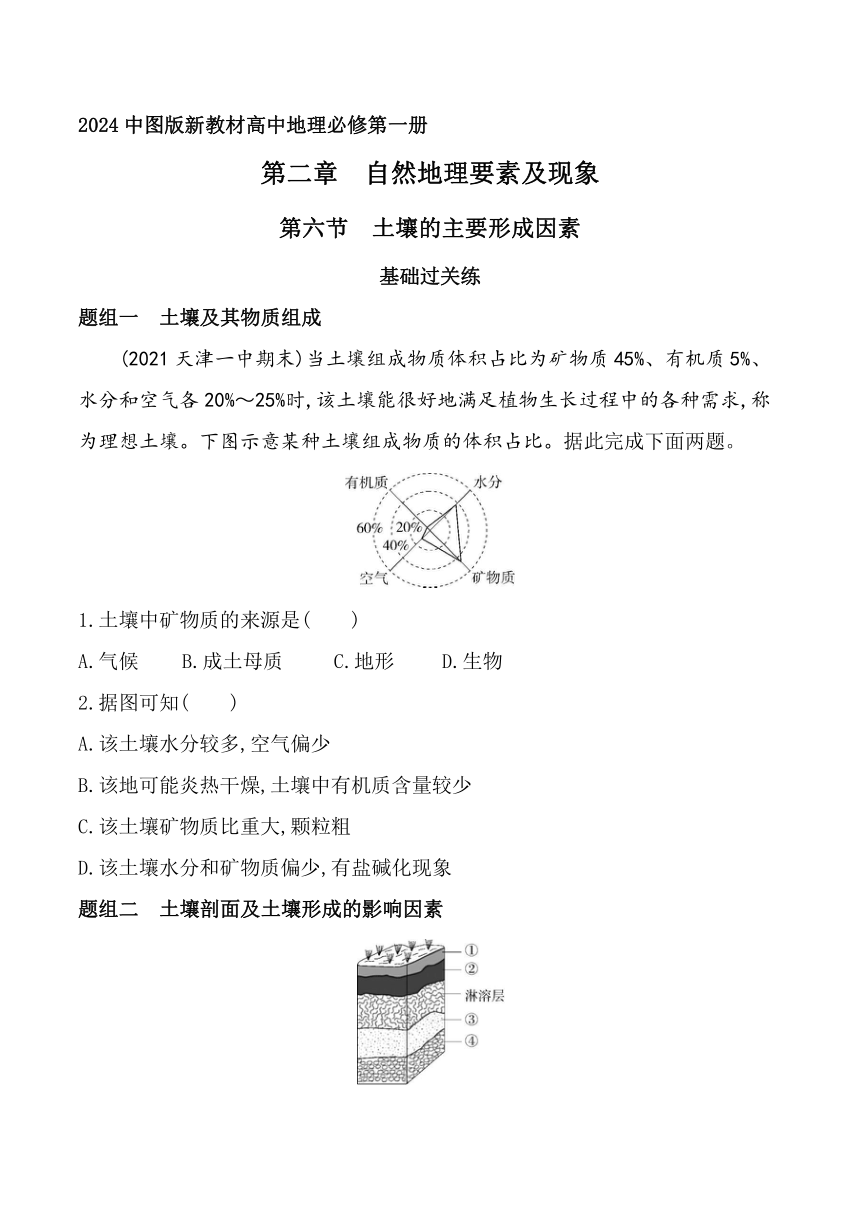

(2021天津一中期末)当土壤组成物质体积占比为矿物质45%、有机质5%、水分和空气各20%~25%时,该土壤能很好地满足植物生长过程中的各种需求,称为理想土壤。下图示意某种土壤组成物质的体积占比。据此完成下面两题。

1.土壤中矿物质的来源是( )

A.气候 B.成土母质 C.地形 D.生物

2.据图可知( )

A.该土壤水分较多,空气偏少

B.该地可能炎热干燥,土壤中有机质含量较少

C.该土壤矿物质比重大,颗粒粗

D.该土壤水分和矿物质偏少,有盐碱化现象

题组二 土壤剖面及土壤形成的影响因素

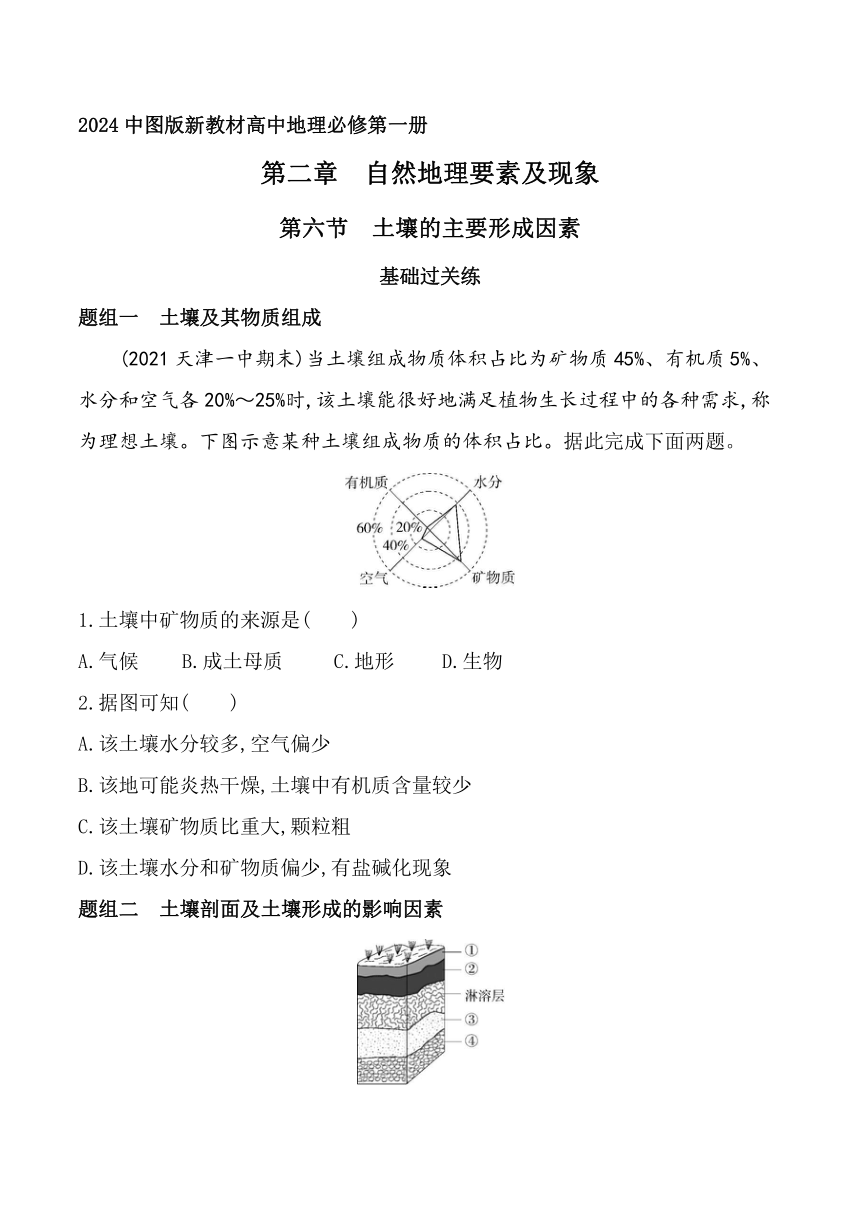

(2021浙江温州期末改编)右图为某地土壤剖面示意图。据此完成下题。

3.图中各土层与其名称对应正确的是( )

A.①—母质层和母岩层

B.②—凋落物层

C.③—淀积层

D.④—腐殖质层和泥炭层

(2021浙江绍兴期末改编)浙江某高中地理老师带领高一学生在山坡观察某森林土壤剖面,发现土壤略微发红,并完成了该土壤剖面的分层划分。据此完成下面两题。

4.观察土壤剖面后,几位同学发表了不同观点,其中正确的是( )

A.甲同学:有机质层厚度大、质地粗

B.乙同学:腐殖质层颜色偏暗黑

C.丙同学:淋溶层富含枯枝落叶

D.丁同学:淀积层色泽呈灰黑色

5.当地森林土壤颜色偏红,说明该地气候( )

A.温暖多雨

B.炎热干燥

C.寒冷湿润

D.寒冷干燥

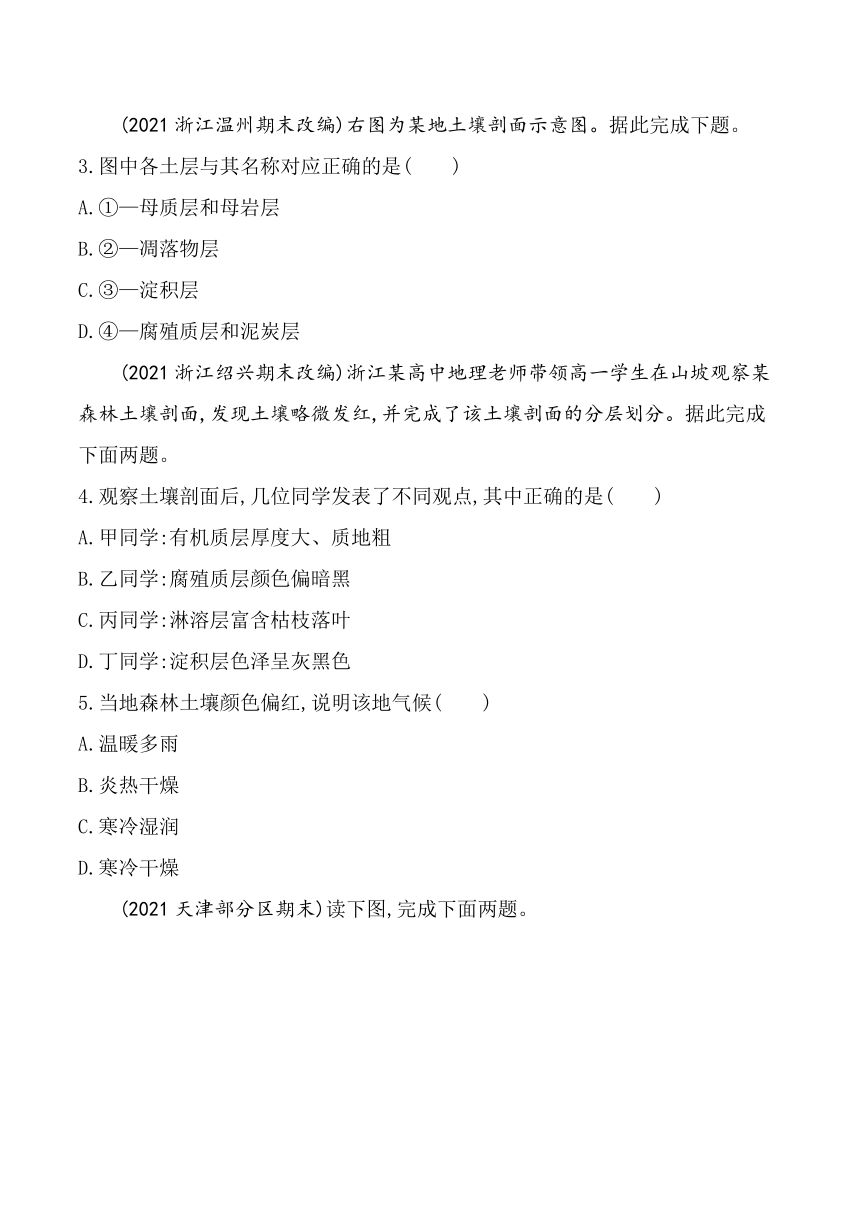

(2021天津部分区期末)读下图,完成下面两题。

6.图中能反映影响土壤形成的因素有( )

A.成土母质、气候、生物

B.时间、人类活动、气候

C.地形、人类活动、气候

D.太阳辐射、成土母质、生物

7.土壤形成和发育过程中最活跃的因素是( )

A.成土母质 B.地形

C.气候 D.生物

能力提升练

题组一 土壤的区域差异

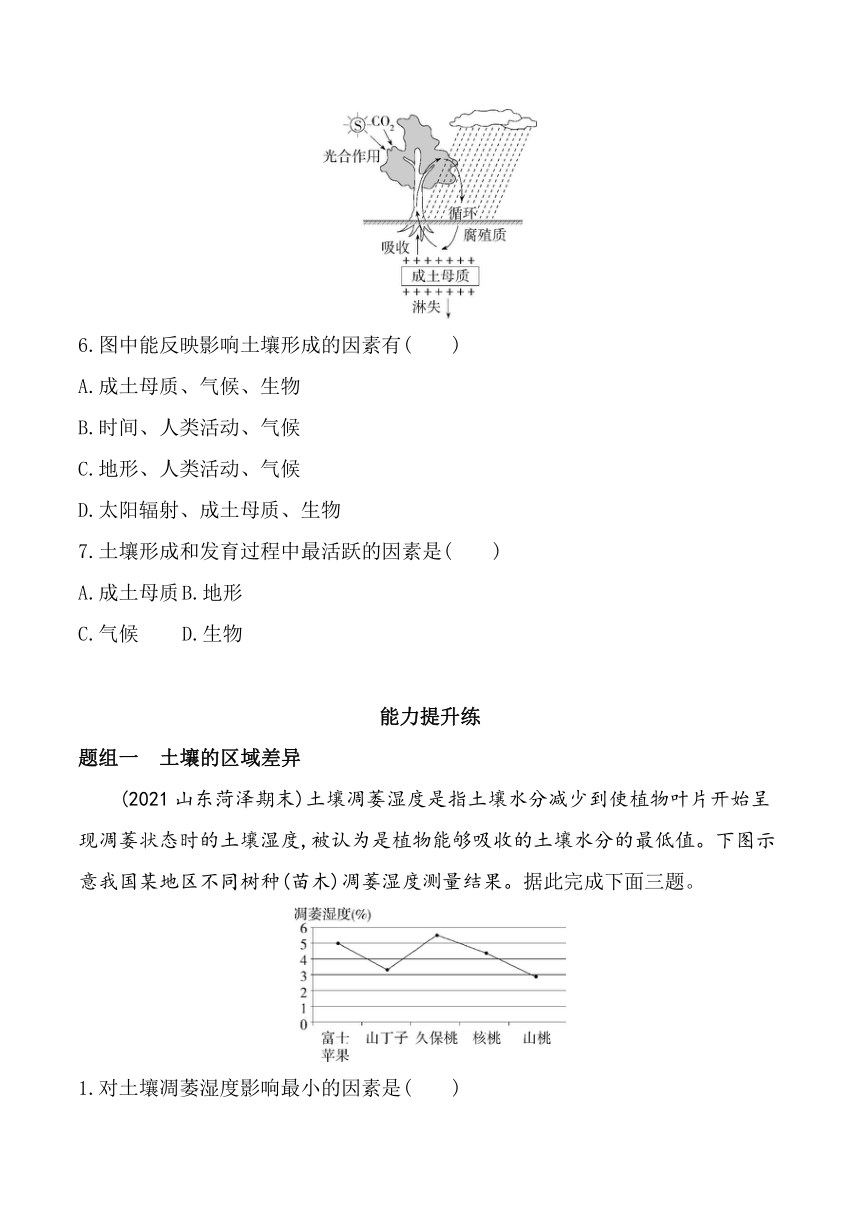

(2021山东菏泽期末)土壤凋萎湿度是指土壤水分减少到使植物叶片开始呈现凋萎状态时的土壤湿度,被认为是植物能够吸收的土壤水分的最低值。下图示意我国某地区不同树种(苗木)凋萎湿度测量结果。据此完成下面三题。

1.对土壤凋萎湿度影响最小的因素是( )

A.气温 B.土壤颗粒

C.基岩性质 D.降水

2.图中树种抗旱能力最弱的是( )

A.富士苹果 B.山丁子

C.久保桃 D.山桃

3.该地区最可能是( )

A.黄土高原 B.四川盆地

C.长江三角洲 D.云贵高原

(2021山东德州一中期末)土壤是环境各要素综合作用的产物,不同地域土壤性状差异较大。某中学暑假进行研学旅行,野外考察东北平原、江南丘陵和陕北高原的土壤特征。据此完成下面两题。

4.与江南丘陵相比,东北平原的土壤( )

A.土层薄

B.腐殖质累积量大

C.降水淋溶作用强

D.微生物分解作用强

5.与另外两地相比,陕北高原的土壤最显著的优势是( )

A.有机质含量高

B.通气透水性好

C.土壤紧实度高

D.水分条件好

题组二 人类活动与土壤

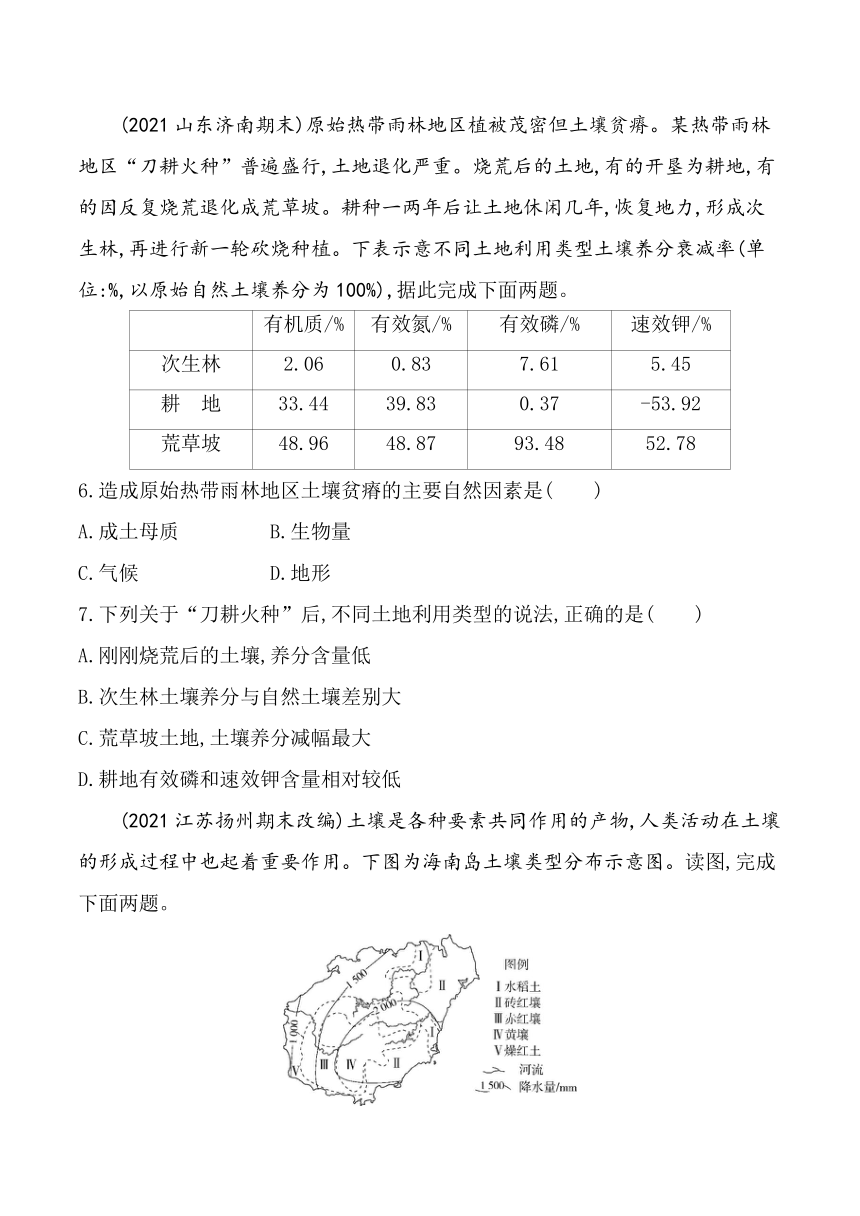

(2021山东济南期末)原始热带雨林地区植被茂密但土壤贫瘠。某热带雨林地区“刀耕火种”普遍盛行,土地退化严重。烧荒后的土地,有的开垦为耕地,有的因反复烧荒退化成荒草坡。耕种一两年后让土地休闲几年,恢复地力,形成次生林,再进行新一轮砍烧种植。下表示意不同土地利用类型土壤养分衰减率(单位:%,以原始自然土壤养分为100%),据此完成下面两题。

有机质/% 有效氮/% 有效磷/% 速效钾/%

次生林 2.06 0.83 7.61 5.45

耕 地 33.44 39.83 0.37 -53.92

荒草坡 48.96 48.87 93.48 52.78

6.造成原始热带雨林地区土壤贫瘠的主要自然因素是( )

A.成土母质 B.生物量

C.气候 D.地形

7.下列关于“刀耕火种”后,不同土地利用类型的说法,正确的是( )

A.刚刚烧荒后的土壤,养分含量低

B.次生林土壤养分与自然土壤差别大

C.荒草坡土地,土壤养分减幅最大

D.耕地有效磷和速效钾含量相对较低

(2021江苏扬州期末改编)土壤是各种要素共同作用的产物,人类活动在土壤的形成过程中也起着重要作用。下图为海南岛土壤类型分布示意图。读图,完成下面两题。

8.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ四类土壤的共同特点是( )

A.淋溶作用较弱

B.微生物活动弱

C.有机质积累少

D.矿物养分流失慢

9.Ⅰ类土壤是人类活动培育的肥沃高产土壤,主要是由于人类( )

A.降低成土母质的厚度

B.补充矿物质和有机养分

C.加快岩石的风化速度

D.提高植物种类复杂性

10.(2021山东枣庄期末)读图文材料,回答问题。

分布于我国东北平原的黑土有机质含量高,保肥、保水性强,是最适宜农作物生长的肥沃土壤。20世纪50年代以来,东北黑土区逐渐发展成为我国的商品粮基地。近年来,黑土厚度变薄、肥力下降,引起生态环境恶化,严重影响农业的可持续发展。图a示意东北地区黑土的分布,图b示意东北地区黑土厚度的变化。

图a

图b

(1)结合图示信息说出东北地区黑土形成的气候条件。

(2)列举保护与恢复黑土肥力的有效措施。

专题强化练7 土壤

(2022河北邢台期末)我国东北地区黑土广布。黑土是目前世界上最肥沃、最适宜耕作的土壤,有着“一两土,二两油”的美称。下图为黑土形成过程示意图。据此完成下面两题。

1.导致黑土有机质层逐渐变厚的因素有( )

①成土母质 ②生物 ③气候 ④时间

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

2.黏粒淀积层的主要作用是( )

A.保水保肥 B.通气透水

C.调节土温 D.增加养分

(2022吉林长春外国语学校期末改编)下图为土壤形成不同阶段示意图。读图,回答下面两题。

3.土壤形成的先后顺序是( )

A.b、a、d、c B.a、b、d、c C.a、c、b、d D.a、b、c、d

4.关于成土母质与土壤的叙述,正确的是( )

A.土壤剖面的表层是成土母质

B.成土母质决定土壤矿物质的成分

C.成土母质转变为土壤是气候长期作用的结果

D.成土母质不能生长植物,土壤可以生长植物

5.(2022山东聊城期末)阅读材料,回答问题。

据报道,2020年9月亚马孙热带雨林中有32 017个燃点。分析表明,卫星监测到的80%的火灾都和森林砍伐事件有关。雨林植被垂直结构复杂,物种繁多,但土壤贫瘠。过火之后,原生植被几乎全部死亡,经过漫长的演替,会形成次生林,土壤肥力随之发生变化。下图示意热带雨林系统的养分循环。

(1)绘制火灾前后该区域雨林土壤肥力的变化曲线示意图。

(2)据图分析热带雨林地区土壤贫瘠的原因。

答案与分层梯度式解析

基础过关练

1.B 2.A 3.C 4.B 5.A 6.A 7.D

1.B 成土母质是土壤矿物质的来源;生物是土壤有机质的来源;气候和地形对土壤形成有影响,但不是土壤矿物质的来源。

2.A 材料指出理想土壤组成物质体积占比为矿物质45%、有机质5%、水分和空气各20%~25%。由图可知,该土壤水分大约占35%,比理想土壤多,空气大约占10%,比理想土壤少,A正确。该土壤中有机质占比约为5%,与理想土壤有机质占比要求一致,说明当地微生物活动旺盛,所以当地可能为温暖湿润的气候,B错误。该土壤矿物质比重大约为45%,与理想土壤矿物质占比要求一致,但无法判断颗粒粗细,C错误。由前面分析可知,该土壤水分偏多,D错误。故选A。

3.C 根据图示信息,结合成熟土壤分层结构判断,①为凋落物层,②为腐殖质层和泥炭层,③为淀积层,④为母质层和母岩层,C正确。

4.B 腐殖质层是土壤腐殖质积累而形成的暗色土层,呈灰黑色或黑色,B正确;森林植被下,有机质主要以地表枯枝落叶的形式进入土壤,明显集中在土壤表层,有机质层厚度不大,A错误;淋溶层是由于淋溶作用使得物质迁移和损失的土层,不会含有枯枝落叶,C错误;淀积层是土壤物质沉淀、积累的地方,因不含腐殖质,颜色不会呈灰黑色,D错误。

5.A 土壤颜色偏红是因为土壤中矿物质的淋溶作用强烈,氧化铁等含量较高。暖湿的气候条件下,土壤淋溶作用强,A正确。

6.A 结合图示可知,图中能够反映影响土壤形成的因素有成土母质、光照和降水等气候条件、植物进行光合作用和生物循环等生物因素,A正确;图中无人类活动、地形相关信息,B、C错误;图中太阳辐射只是影响植物光合作用的因素,属于气候因素的一部分,D错误。

7.D 生物是土壤有机质的制造者和分解者,是土壤形成和发育过程中最活跃的因素。

能力提升练

1.C 2.C 3.A 4.B 5.B 6.C 7.C 8.C 9.B

1.C 气温影响土壤水分蒸发,土壤颗粒影响土壤含水量,降水直接影响土壤含水量,因此气温、土壤颗粒和降水对土壤凋萎湿度影响大,A、B、D不符合题意;基岩是埋藏于天然土层之下的和大片外露于地表的岩体,其风化后形成成土母质,成土母质为土壤提供矿物质、养分,因此基岩性质影响土壤养分和酸碱度,对土壤水分影响小,C符合题意。

2.C 根据材料可知,凋萎湿度越大,抗旱能力越弱。读图可知,久保桃凋萎湿度最大,故其抗旱能力最弱,C正确。

3.A 富士苹果、久保桃、核桃等是温带树种,据此判断该地区最可能位于温带,结合选项可知,最可能是黄土高原,A正确;四川盆地、长江三角洲、云贵高原都位于亚热带地区,B、C、D错误。

4.B 江南丘陵位于我国南方地区,气候湿润,土壤主要为红壤;东北平原纬度偏高,土壤主要为黑土,腐殖质层较厚,所以土层深厚,腐殖质累积量大,A错误、B正确。江南丘陵降水更多,降水淋溶作用比东北平原强,C错误。江南丘陵的积温比东北平原高,微生物分解作用比东北平原强,D错误。

5.B 陕北高原土壤主要是黄土,与江南丘陵的红壤和东北平原的黑土相比,陕北高原的土壤土质疏松,土壤紧实度差,孔隙大,通气透水性好,有机质含量低,A、C错误,B正确。陕北高原气候较干旱,土壤水分条件差,D错误。

6.C 原始热带雨林地区全年高温多雨,微生物活动旺盛,全年都能分解有机质,导致土壤中有机质含量少,土壤比较贫瘠,故选C。

拓展延伸

气候对土壤有机质积累的影响 在寒冷的气候条件下,土壤冻结时间长,微生物分解作用非常缓慢,使土壤有机质积累较多;在常年温暖湿润的气候条件下,微生物活动旺盛,全年都能分解有机质,使土壤有机质积累较少。

7.C 由材料可知,刚刚烧荒后的土地有的可以开垦为耕地,表明这部分土壤养分含量较高,A错误。根据表中数据可知,次生林土壤养分衰减率比较小,表明次生林土壤养分与自然土壤差别不大,B错误。表中数据显示,荒草坡土壤养分衰减率最大,即土壤养分减幅最大,C正确。据表可知,耕地有效磷衰减率较小,表明含量较高;速效钾衰减率为负值,表明含量增加,D错误。

8.C 该区域高温多雨,微生物活动旺盛,有机质分解快、积累少,B错、C对;该区域高温多雨,淋溶作用较强,水分流失多,造成矿物养分流失快,A、D错。

知识拓展

淋溶作用 淋溶作用指土壤物质以悬浮状态或溶解状态在水分携带下由土壤中的上层移动到下层的作用。多雨地区,地面若排水不良,雨水下渗多。因雨水在空气中吸收二氧化碳,已微含酸性,渗入土壤后再和有机质或矿物质分解产生的各种酸类混合,酸性更强,可将土壤中的石灰质等可溶盐类溶解转移,而一些较难移动的氧化铁质与黏土等则被冲积在淀积层中。在雨水充足的地方,淋溶作用常遗留下酸性较强且较贫瘠的土壤,即酸性土,如砖红壤、热带红壤、红壤、灰棕土、白灰土和苔原土等。

9.B 成土母质是岩石风化后的疏松碎屑物质,降低成土母质厚度不能使土壤变得肥沃高产,人类活动不能加快岩石风化速度,A、C错;水稻土是指在人类长期淹水种水稻的条件下,受人为因素和自然因素的双重作用形成的耕作土壤,人类能为土壤补充矿物质和有机养分,B对;提高植物种类复杂性不利于农作物高产,D错。

10.答案 (1)夏季温暖,降水丰富,植物生长旺盛,有机质来源丰富;冬季漫长,气候寒冷,微生物分解动植物残体的速度缓慢,土壤中有机质积累量较高。

(2)增施有机肥,秸秆还田;控制土壤侵蚀,减少水土和养分流失;作物轮作,种养结合;等等。

解析 (1)东北地区黑土最典型的特征是有机质含量高,有机质主要来源于枯枝落叶。从气候角度来说,东北地区属于温带季风气候,雨热同期,夏季降水丰富适合生物生长,秋季枯枝落叶为土壤提供了丰富的有机质,冬季气温较低,枯枝落叶的分解速度较慢,土壤中积累的有机质较多,形成了肥沃的黑土。

(2)恢复黑土肥力,应有针对性地采取相关措施:有机质消耗快——增施有机肥、秸秆还田、轮作等;土地退化和肥力下降——控制土壤侵蚀,减少水土和养分流失;等等。

专题强化练7 土壤

1.B 2.A 3.D 4.B

1.B 有机质层逐渐变厚有两方面原因,即有机质积累多和有机质损失少。我国东北地区为温带季风气候,夏季气温较高,雨热同期,生物量大,黑土有机质来源丰富;由于纬度高,冬季漫长而寒冷,有机质不能完全分解,因此便积累下来,随着时间的推移,黑土层也就逐渐变厚,因此导致黑土有机质层逐渐变厚的因素有生物、气候和时间,②③④对。成土母质由岩石风化形成,不会使土壤有机质层变厚,①错。故选B。

2.A 观察图中信息,结合所学知识,黏粒淀积层土质细腻,黏性较强,密度较大,位于有机质层下方,能起到保存水分的作用,也能阻挡有机质层因水下渗导致的肥力流失,A对;黏粒淀积层黏性大,会使通气透水性较差,B错;调节土温不是通过土层进行的,C错;土壤的养分主要由成土母质的特性决定,D错。

3.D 结合所学知识可知,土壤的形成过程如下:基岩经风化作用逐渐形成破碎的岩石,随着时间的推移,风化的岩石逐渐形成成土母质,成土母质在风化的过程中表面逐渐形成有机质层,随着有机质层的加厚,土壤结构形态逐渐成熟。故土壤形成的先后顺序是a、b、c、d,选D。

4.B 土壤剖面的表层是有机质层,A错误;成土母质决定土壤矿物质的成分,B正确;成土母质转变为土壤是各成土因素共同作用的结果,C错误;成土母质可以生长植物,D错误。

5.答案 (1)绘图如下:

(2)气温高,枯枝落叶等有机质分解快,积累少;降水多,土壤淋溶作用强烈,大量养分流失,地表径流也带走部分养分;雨林植物高大茂密,养分循环旺盛,大部分养分储存在生物体内,土壤养分补充少。

解析 (1)绘图思路:热带雨林地区原生林土壤贫瘠,肥力不是最高;火灾发生后,原生植被被烧毁,土壤肥力会出现明显的峰值;由于热带雨林气候区常年高温多雨,土壤的淋溶作用强,原生植被被烧毁后,雨水对土壤的侵蚀能力加强,因此土壤肥力在出现明显峰值后,会急剧下降;随着时间的推移,经过漫长的演替,次生林逐渐形成,土壤肥力逐渐恢复,但此时的土壤肥力低于原生林。

(2)读图可知,热带雨林地区土壤肥力与生物、气候密切相关。热带雨林地区常年高温多雨,植被高大茂密,图中显示,生物获取土壤养分多,循环快,大部分养分储存在生物体内,而具有一定养分的枯枝落叶在高温条件下,会被微生物快速分解,释出的养分会被地表径流带走一部分,补充土壤少,且土壤淋溶作用强烈,土壤养分流失多,有机质减少,土壤贫瘠。

第二章 自然地理要素及现象

第六节 土壤的主要形成因素

基础过关练

题组一 土壤及其物质组成

(2021天津一中期末)当土壤组成物质体积占比为矿物质45%、有机质5%、水分和空气各20%~25%时,该土壤能很好地满足植物生长过程中的各种需求,称为理想土壤。下图示意某种土壤组成物质的体积占比。据此完成下面两题。

1.土壤中矿物质的来源是( )

A.气候 B.成土母质 C.地形 D.生物

2.据图可知( )

A.该土壤水分较多,空气偏少

B.该地可能炎热干燥,土壤中有机质含量较少

C.该土壤矿物质比重大,颗粒粗

D.该土壤水分和矿物质偏少,有盐碱化现象

题组二 土壤剖面及土壤形成的影响因素

(2021浙江温州期末改编)右图为某地土壤剖面示意图。据此完成下题。

3.图中各土层与其名称对应正确的是( )

A.①—母质层和母岩层

B.②—凋落物层

C.③—淀积层

D.④—腐殖质层和泥炭层

(2021浙江绍兴期末改编)浙江某高中地理老师带领高一学生在山坡观察某森林土壤剖面,发现土壤略微发红,并完成了该土壤剖面的分层划分。据此完成下面两题。

4.观察土壤剖面后,几位同学发表了不同观点,其中正确的是( )

A.甲同学:有机质层厚度大、质地粗

B.乙同学:腐殖质层颜色偏暗黑

C.丙同学:淋溶层富含枯枝落叶

D.丁同学:淀积层色泽呈灰黑色

5.当地森林土壤颜色偏红,说明该地气候( )

A.温暖多雨

B.炎热干燥

C.寒冷湿润

D.寒冷干燥

(2021天津部分区期末)读下图,完成下面两题。

6.图中能反映影响土壤形成的因素有( )

A.成土母质、气候、生物

B.时间、人类活动、气候

C.地形、人类活动、气候

D.太阳辐射、成土母质、生物

7.土壤形成和发育过程中最活跃的因素是( )

A.成土母质 B.地形

C.气候 D.生物

能力提升练

题组一 土壤的区域差异

(2021山东菏泽期末)土壤凋萎湿度是指土壤水分减少到使植物叶片开始呈现凋萎状态时的土壤湿度,被认为是植物能够吸收的土壤水分的最低值。下图示意我国某地区不同树种(苗木)凋萎湿度测量结果。据此完成下面三题。

1.对土壤凋萎湿度影响最小的因素是( )

A.气温 B.土壤颗粒

C.基岩性质 D.降水

2.图中树种抗旱能力最弱的是( )

A.富士苹果 B.山丁子

C.久保桃 D.山桃

3.该地区最可能是( )

A.黄土高原 B.四川盆地

C.长江三角洲 D.云贵高原

(2021山东德州一中期末)土壤是环境各要素综合作用的产物,不同地域土壤性状差异较大。某中学暑假进行研学旅行,野外考察东北平原、江南丘陵和陕北高原的土壤特征。据此完成下面两题。

4.与江南丘陵相比,东北平原的土壤( )

A.土层薄

B.腐殖质累积量大

C.降水淋溶作用强

D.微生物分解作用强

5.与另外两地相比,陕北高原的土壤最显著的优势是( )

A.有机质含量高

B.通气透水性好

C.土壤紧实度高

D.水分条件好

题组二 人类活动与土壤

(2021山东济南期末)原始热带雨林地区植被茂密但土壤贫瘠。某热带雨林地区“刀耕火种”普遍盛行,土地退化严重。烧荒后的土地,有的开垦为耕地,有的因反复烧荒退化成荒草坡。耕种一两年后让土地休闲几年,恢复地力,形成次生林,再进行新一轮砍烧种植。下表示意不同土地利用类型土壤养分衰减率(单位:%,以原始自然土壤养分为100%),据此完成下面两题。

有机质/% 有效氮/% 有效磷/% 速效钾/%

次生林 2.06 0.83 7.61 5.45

耕 地 33.44 39.83 0.37 -53.92

荒草坡 48.96 48.87 93.48 52.78

6.造成原始热带雨林地区土壤贫瘠的主要自然因素是( )

A.成土母质 B.生物量

C.气候 D.地形

7.下列关于“刀耕火种”后,不同土地利用类型的说法,正确的是( )

A.刚刚烧荒后的土壤,养分含量低

B.次生林土壤养分与自然土壤差别大

C.荒草坡土地,土壤养分减幅最大

D.耕地有效磷和速效钾含量相对较低

(2021江苏扬州期末改编)土壤是各种要素共同作用的产物,人类活动在土壤的形成过程中也起着重要作用。下图为海南岛土壤类型分布示意图。读图,完成下面两题。

8.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ四类土壤的共同特点是( )

A.淋溶作用较弱

B.微生物活动弱

C.有机质积累少

D.矿物养分流失慢

9.Ⅰ类土壤是人类活动培育的肥沃高产土壤,主要是由于人类( )

A.降低成土母质的厚度

B.补充矿物质和有机养分

C.加快岩石的风化速度

D.提高植物种类复杂性

10.(2021山东枣庄期末)读图文材料,回答问题。

分布于我国东北平原的黑土有机质含量高,保肥、保水性强,是最适宜农作物生长的肥沃土壤。20世纪50年代以来,东北黑土区逐渐发展成为我国的商品粮基地。近年来,黑土厚度变薄、肥力下降,引起生态环境恶化,严重影响农业的可持续发展。图a示意东北地区黑土的分布,图b示意东北地区黑土厚度的变化。

图a

图b

(1)结合图示信息说出东北地区黑土形成的气候条件。

(2)列举保护与恢复黑土肥力的有效措施。

专题强化练7 土壤

(2022河北邢台期末)我国东北地区黑土广布。黑土是目前世界上最肥沃、最适宜耕作的土壤,有着“一两土,二两油”的美称。下图为黑土形成过程示意图。据此完成下面两题。

1.导致黑土有机质层逐渐变厚的因素有( )

①成土母质 ②生物 ③气候 ④时间

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

2.黏粒淀积层的主要作用是( )

A.保水保肥 B.通气透水

C.调节土温 D.增加养分

(2022吉林长春外国语学校期末改编)下图为土壤形成不同阶段示意图。读图,回答下面两题。

3.土壤形成的先后顺序是( )

A.b、a、d、c B.a、b、d、c C.a、c、b、d D.a、b、c、d

4.关于成土母质与土壤的叙述,正确的是( )

A.土壤剖面的表层是成土母质

B.成土母质决定土壤矿物质的成分

C.成土母质转变为土壤是气候长期作用的结果

D.成土母质不能生长植物,土壤可以生长植物

5.(2022山东聊城期末)阅读材料,回答问题。

据报道,2020年9月亚马孙热带雨林中有32 017个燃点。分析表明,卫星监测到的80%的火灾都和森林砍伐事件有关。雨林植被垂直结构复杂,物种繁多,但土壤贫瘠。过火之后,原生植被几乎全部死亡,经过漫长的演替,会形成次生林,土壤肥力随之发生变化。下图示意热带雨林系统的养分循环。

(1)绘制火灾前后该区域雨林土壤肥力的变化曲线示意图。

(2)据图分析热带雨林地区土壤贫瘠的原因。

答案与分层梯度式解析

基础过关练

1.B 2.A 3.C 4.B 5.A 6.A 7.D

1.B 成土母质是土壤矿物质的来源;生物是土壤有机质的来源;气候和地形对土壤形成有影响,但不是土壤矿物质的来源。

2.A 材料指出理想土壤组成物质体积占比为矿物质45%、有机质5%、水分和空气各20%~25%。由图可知,该土壤水分大约占35%,比理想土壤多,空气大约占10%,比理想土壤少,A正确。该土壤中有机质占比约为5%,与理想土壤有机质占比要求一致,说明当地微生物活动旺盛,所以当地可能为温暖湿润的气候,B错误。该土壤矿物质比重大约为45%,与理想土壤矿物质占比要求一致,但无法判断颗粒粗细,C错误。由前面分析可知,该土壤水分偏多,D错误。故选A。

3.C 根据图示信息,结合成熟土壤分层结构判断,①为凋落物层,②为腐殖质层和泥炭层,③为淀积层,④为母质层和母岩层,C正确。

4.B 腐殖质层是土壤腐殖质积累而形成的暗色土层,呈灰黑色或黑色,B正确;森林植被下,有机质主要以地表枯枝落叶的形式进入土壤,明显集中在土壤表层,有机质层厚度不大,A错误;淋溶层是由于淋溶作用使得物质迁移和损失的土层,不会含有枯枝落叶,C错误;淀积层是土壤物质沉淀、积累的地方,因不含腐殖质,颜色不会呈灰黑色,D错误。

5.A 土壤颜色偏红是因为土壤中矿物质的淋溶作用强烈,氧化铁等含量较高。暖湿的气候条件下,土壤淋溶作用强,A正确。

6.A 结合图示可知,图中能够反映影响土壤形成的因素有成土母质、光照和降水等气候条件、植物进行光合作用和生物循环等生物因素,A正确;图中无人类活动、地形相关信息,B、C错误;图中太阳辐射只是影响植物光合作用的因素,属于气候因素的一部分,D错误。

7.D 生物是土壤有机质的制造者和分解者,是土壤形成和发育过程中最活跃的因素。

能力提升练

1.C 2.C 3.A 4.B 5.B 6.C 7.C 8.C 9.B

1.C 气温影响土壤水分蒸发,土壤颗粒影响土壤含水量,降水直接影响土壤含水量,因此气温、土壤颗粒和降水对土壤凋萎湿度影响大,A、B、D不符合题意;基岩是埋藏于天然土层之下的和大片外露于地表的岩体,其风化后形成成土母质,成土母质为土壤提供矿物质、养分,因此基岩性质影响土壤养分和酸碱度,对土壤水分影响小,C符合题意。

2.C 根据材料可知,凋萎湿度越大,抗旱能力越弱。读图可知,久保桃凋萎湿度最大,故其抗旱能力最弱,C正确。

3.A 富士苹果、久保桃、核桃等是温带树种,据此判断该地区最可能位于温带,结合选项可知,最可能是黄土高原,A正确;四川盆地、长江三角洲、云贵高原都位于亚热带地区,B、C、D错误。

4.B 江南丘陵位于我国南方地区,气候湿润,土壤主要为红壤;东北平原纬度偏高,土壤主要为黑土,腐殖质层较厚,所以土层深厚,腐殖质累积量大,A错误、B正确。江南丘陵降水更多,降水淋溶作用比东北平原强,C错误。江南丘陵的积温比东北平原高,微生物分解作用比东北平原强,D错误。

5.B 陕北高原土壤主要是黄土,与江南丘陵的红壤和东北平原的黑土相比,陕北高原的土壤土质疏松,土壤紧实度差,孔隙大,通气透水性好,有机质含量低,A、C错误,B正确。陕北高原气候较干旱,土壤水分条件差,D错误。

6.C 原始热带雨林地区全年高温多雨,微生物活动旺盛,全年都能分解有机质,导致土壤中有机质含量少,土壤比较贫瘠,故选C。

拓展延伸

气候对土壤有机质积累的影响 在寒冷的气候条件下,土壤冻结时间长,微生物分解作用非常缓慢,使土壤有机质积累较多;在常年温暖湿润的气候条件下,微生物活动旺盛,全年都能分解有机质,使土壤有机质积累较少。

7.C 由材料可知,刚刚烧荒后的土地有的可以开垦为耕地,表明这部分土壤养分含量较高,A错误。根据表中数据可知,次生林土壤养分衰减率比较小,表明次生林土壤养分与自然土壤差别不大,B错误。表中数据显示,荒草坡土壤养分衰减率最大,即土壤养分减幅最大,C正确。据表可知,耕地有效磷衰减率较小,表明含量较高;速效钾衰减率为负值,表明含量增加,D错误。

8.C 该区域高温多雨,微生物活动旺盛,有机质分解快、积累少,B错、C对;该区域高温多雨,淋溶作用较强,水分流失多,造成矿物养分流失快,A、D错。

知识拓展

淋溶作用 淋溶作用指土壤物质以悬浮状态或溶解状态在水分携带下由土壤中的上层移动到下层的作用。多雨地区,地面若排水不良,雨水下渗多。因雨水在空气中吸收二氧化碳,已微含酸性,渗入土壤后再和有机质或矿物质分解产生的各种酸类混合,酸性更强,可将土壤中的石灰质等可溶盐类溶解转移,而一些较难移动的氧化铁质与黏土等则被冲积在淀积层中。在雨水充足的地方,淋溶作用常遗留下酸性较强且较贫瘠的土壤,即酸性土,如砖红壤、热带红壤、红壤、灰棕土、白灰土和苔原土等。

9.B 成土母质是岩石风化后的疏松碎屑物质,降低成土母质厚度不能使土壤变得肥沃高产,人类活动不能加快岩石风化速度,A、C错;水稻土是指在人类长期淹水种水稻的条件下,受人为因素和自然因素的双重作用形成的耕作土壤,人类能为土壤补充矿物质和有机养分,B对;提高植物种类复杂性不利于农作物高产,D错。

10.答案 (1)夏季温暖,降水丰富,植物生长旺盛,有机质来源丰富;冬季漫长,气候寒冷,微生物分解动植物残体的速度缓慢,土壤中有机质积累量较高。

(2)增施有机肥,秸秆还田;控制土壤侵蚀,减少水土和养分流失;作物轮作,种养结合;等等。

解析 (1)东北地区黑土最典型的特征是有机质含量高,有机质主要来源于枯枝落叶。从气候角度来说,东北地区属于温带季风气候,雨热同期,夏季降水丰富适合生物生长,秋季枯枝落叶为土壤提供了丰富的有机质,冬季气温较低,枯枝落叶的分解速度较慢,土壤中积累的有机质较多,形成了肥沃的黑土。

(2)恢复黑土肥力,应有针对性地采取相关措施:有机质消耗快——增施有机肥、秸秆还田、轮作等;土地退化和肥力下降——控制土壤侵蚀,减少水土和养分流失;等等。

专题强化练7 土壤

1.B 2.A 3.D 4.B

1.B 有机质层逐渐变厚有两方面原因,即有机质积累多和有机质损失少。我国东北地区为温带季风气候,夏季气温较高,雨热同期,生物量大,黑土有机质来源丰富;由于纬度高,冬季漫长而寒冷,有机质不能完全分解,因此便积累下来,随着时间的推移,黑土层也就逐渐变厚,因此导致黑土有机质层逐渐变厚的因素有生物、气候和时间,②③④对。成土母质由岩石风化形成,不会使土壤有机质层变厚,①错。故选B。

2.A 观察图中信息,结合所学知识,黏粒淀积层土质细腻,黏性较强,密度较大,位于有机质层下方,能起到保存水分的作用,也能阻挡有机质层因水下渗导致的肥力流失,A对;黏粒淀积层黏性大,会使通气透水性较差,B错;调节土温不是通过土层进行的,C错;土壤的养分主要由成土母质的特性决定,D错。

3.D 结合所学知识可知,土壤的形成过程如下:基岩经风化作用逐渐形成破碎的岩石,随着时间的推移,风化的岩石逐渐形成成土母质,成土母质在风化的过程中表面逐渐形成有机质层,随着有机质层的加厚,土壤结构形态逐渐成熟。故土壤形成的先后顺序是a、b、c、d,选D。

4.B 土壤剖面的表层是有机质层,A错误;成土母质决定土壤矿物质的成分,B正确;成土母质转变为土壤是各成土因素共同作用的结果,C错误;成土母质可以生长植物,D错误。

5.答案 (1)绘图如下:

(2)气温高,枯枝落叶等有机质分解快,积累少;降水多,土壤淋溶作用强烈,大量养分流失,地表径流也带走部分养分;雨林植物高大茂密,养分循环旺盛,大部分养分储存在生物体内,土壤养分补充少。

解析 (1)绘图思路:热带雨林地区原生林土壤贫瘠,肥力不是最高;火灾发生后,原生植被被烧毁,土壤肥力会出现明显的峰值;由于热带雨林气候区常年高温多雨,土壤的淋溶作用强,原生植被被烧毁后,雨水对土壤的侵蚀能力加强,因此土壤肥力在出现明显峰值后,会急剧下降;随着时间的推移,经过漫长的演替,次生林逐渐形成,土壤肥力逐渐恢复,但此时的土壤肥力低于原生林。

(2)读图可知,热带雨林地区土壤肥力与生物、气候密切相关。热带雨林地区常年高温多雨,植被高大茂密,图中显示,生物获取土壤养分多,循环快,大部分养分储存在生物体内,而具有一定养分的枯枝落叶在高温条件下,会被微生物快速分解,释出的养分会被地表径流带走一部分,补充土壤少,且土壤淋溶作用强烈,土壤养分流失多,有机质减少,土壤贫瘠。