2024中图版新教材高中地理必修第一册同步练习--第三节 大气受热过程与热力环流(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024中图版新教材高中地理必修第一册同步练习--第三节 大气受热过程与热力环流(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 875.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 中图版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-09-21 23:12:58 | ||

图片预览

文档简介

2024中图版新教材高中地理必修第一册

第二章 自然地理要素及现象

第三节 大气受热过程与热力环流

基础过关练

题组一 大气受热过程原理

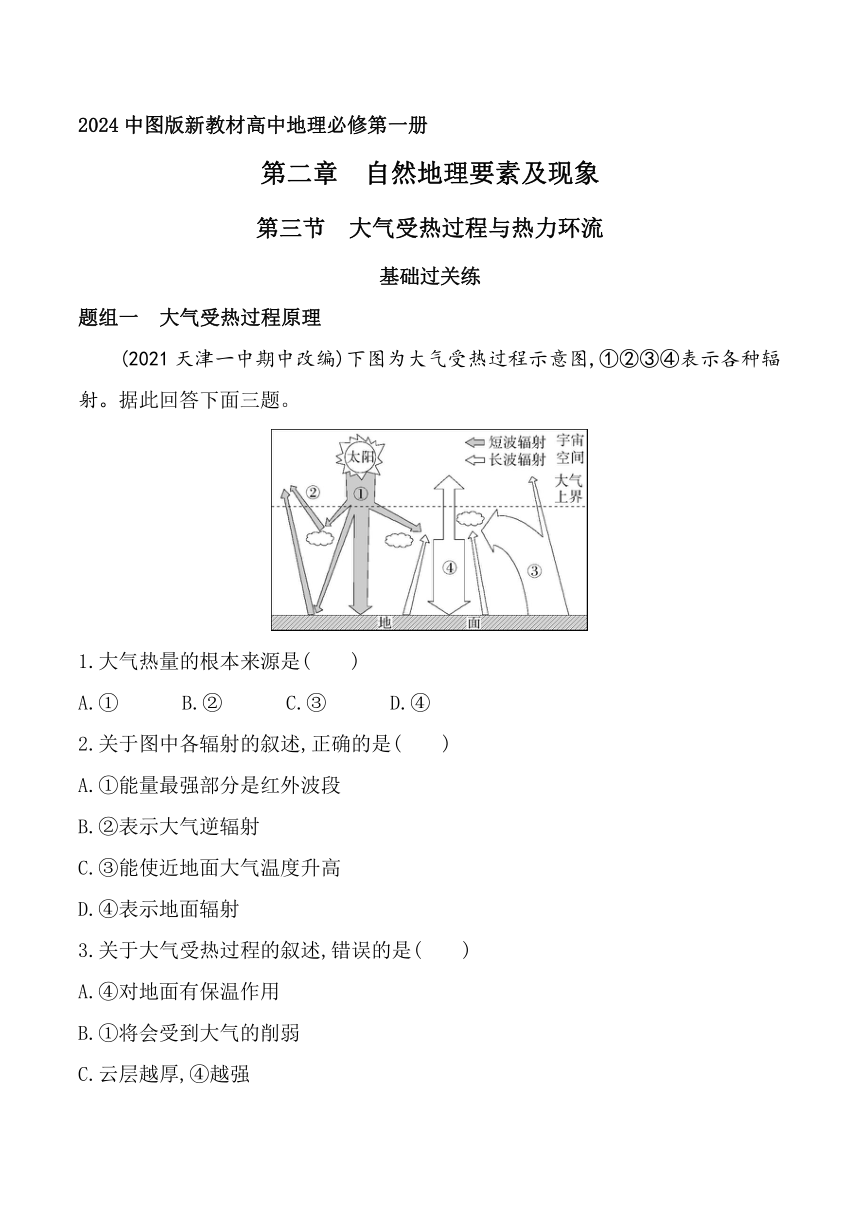

(2021天津一中期中改编)下图为大气受热过程示意图,①②③④表示各种辐射。据此回答下面三题。

1.大气热量的根本来源是( )

A.① B.② C.③ D.④

2.关于图中各辐射的叙述,正确的是( )

A.①能量最强部分是红外波段

B.②表示大气逆辐射

C.③能使近地面大气温度升高

D.④表示地面辐射

3.关于大气受热过程的叙述,错误的是( )

A.④对地面有保温作用

B.①将会受到大气的削弱

C.云层越厚,④越强

D.云层越厚,①越弱

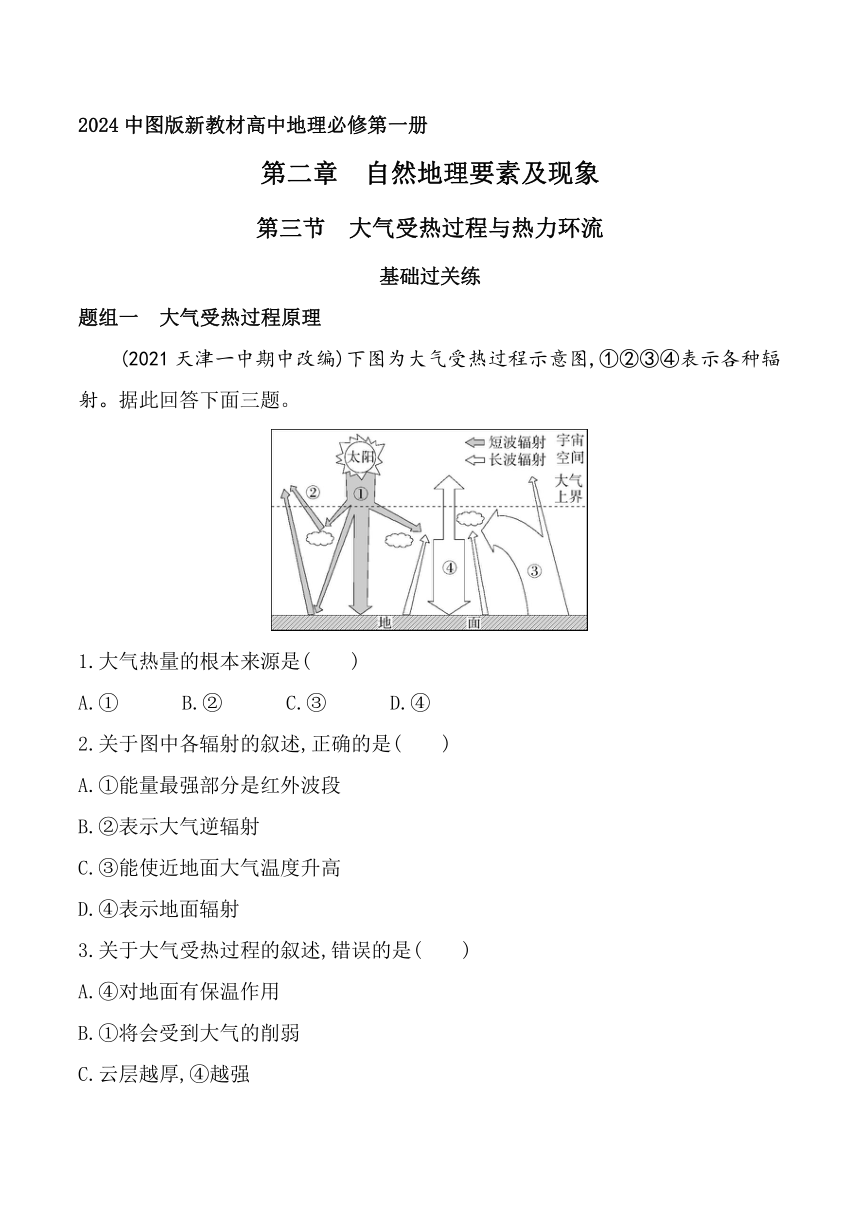

读“大气受热过程图”,回答下面三题。

4.使近地面大气温度升高的热量传递过程是( )

A.①—②—③ B.①—④—②

C.②—③—④ D.③—④—②

5.影响近地面大气温度随高度升高而递减的是箭头( )

A.① B.② C.③ D.④

6.青藏高原与同纬度地区相比太阳辐射强,但气温低,主要是由于( )

A.大气吸收①较少 B.大气吸收②较少

C.地面吸收③较少 D.地面吸收④较少

下图为“某地连续四天天气状况示意图”。据此完成下面三题。

7.只考虑天气状况的影响,昼夜温差最小的是( )

A.13日 B.14日 C.15日 D.16日

8.只考虑天气状况的影响,易出现霜冻的是( )

A.13日、14日 B.13日、15日

C.14日、16日 D.15日、16日

9.农民为了减轻霜冻对农业的影响,在田间释放烟幕,这是为了( )

A.增强太阳辐射 B.增强地面辐射

C.增强短波辐射 D.增强大气逆辐射

题组二 热力环流与大气运动原理

(2022山东济南一中期中)下图为大气运动示意图,M线代表地球表面。据此回答下面两题。

10.若上图表示热力环流,则( )

A.甲处气温比乙处高

B.丙处气压比甲处高

C.丙处气压比丁处低

D.甲处气温比丙处低

11.热力环流产生的根本原因是( )

A.水平面上的气压差异

B.地面冷热不均

C.垂直面上的气压差异

D.地球自转产生的地转偏向力

(2021北京西城期末改编)读下面某自然地理过程模拟实验图,完成下面两题。

12.该模拟实验过程中,大烧杯中的气流运动轨迹是( )

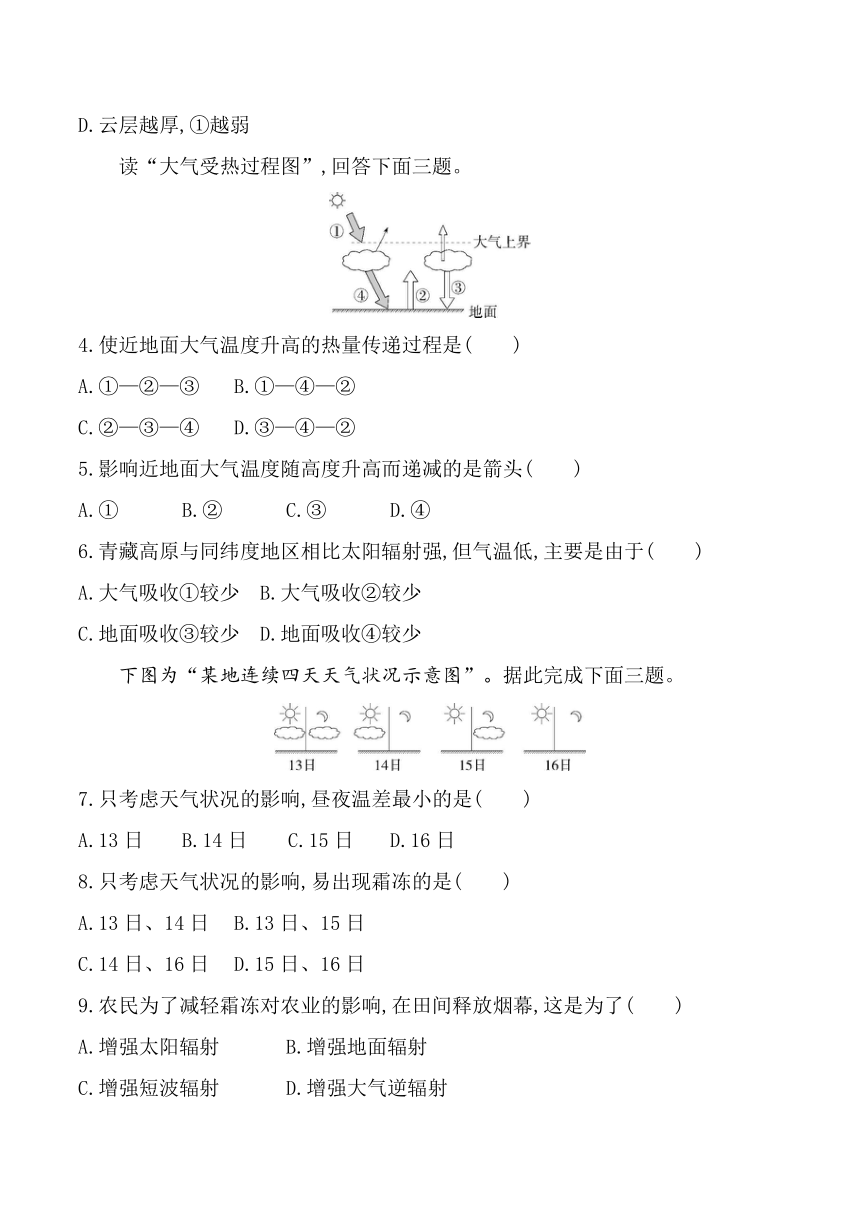

13.结合上图实验的结论,能正确反映水库与度假村之间热力环流的是( )

A.①② B.①④

C.②③ D.③④

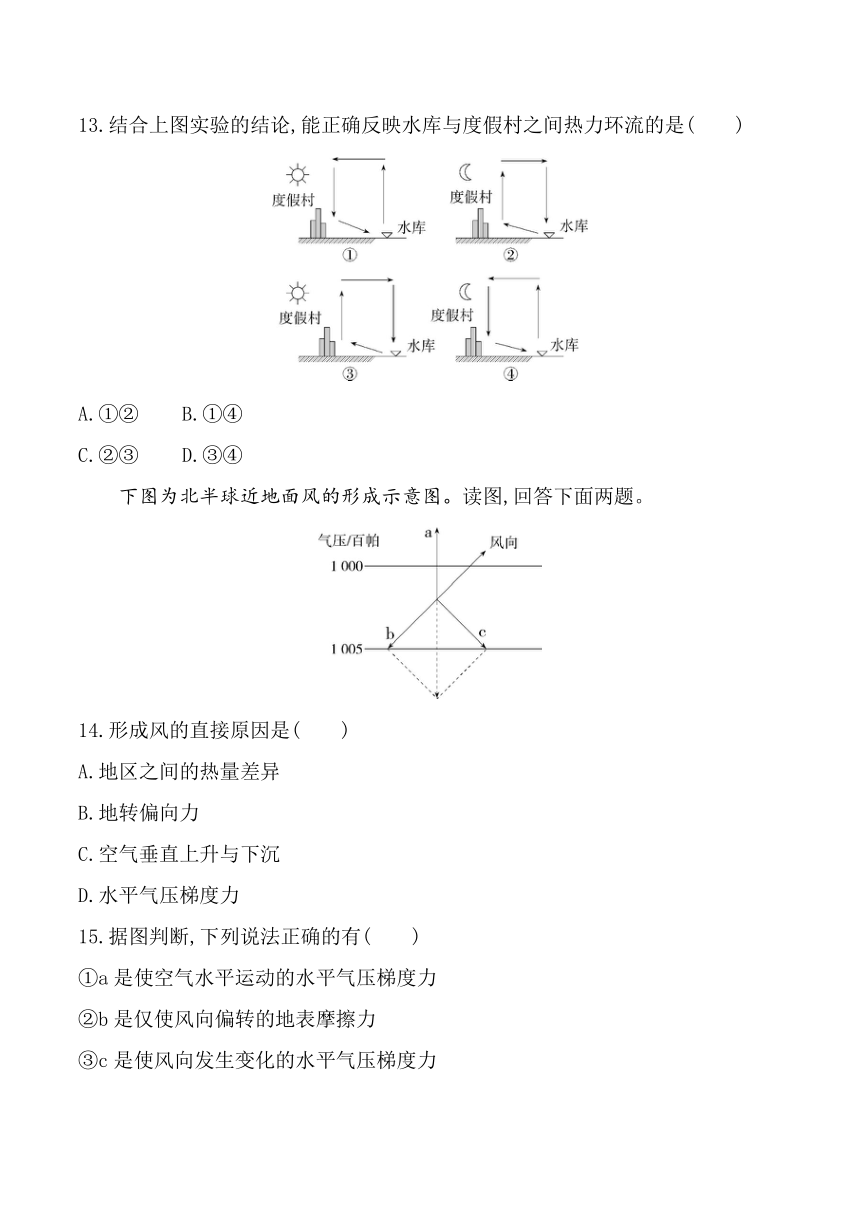

下图为北半球近地面风的形成示意图。读图,回答下面两题。

14.形成风的直接原因是( )

A.地区之间的热量差异

B.地转偏向力

C.空气垂直上升与下沉

D.水平气压梯度力

15.据图判断,下列说法正确的有( )

①a是使空气水平运动的水平气压梯度力

②b是仅使风向偏转的地表摩擦力

③c是使风向发生变化的水平气压梯度力

④c是使风向向右偏的地转偏向力

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

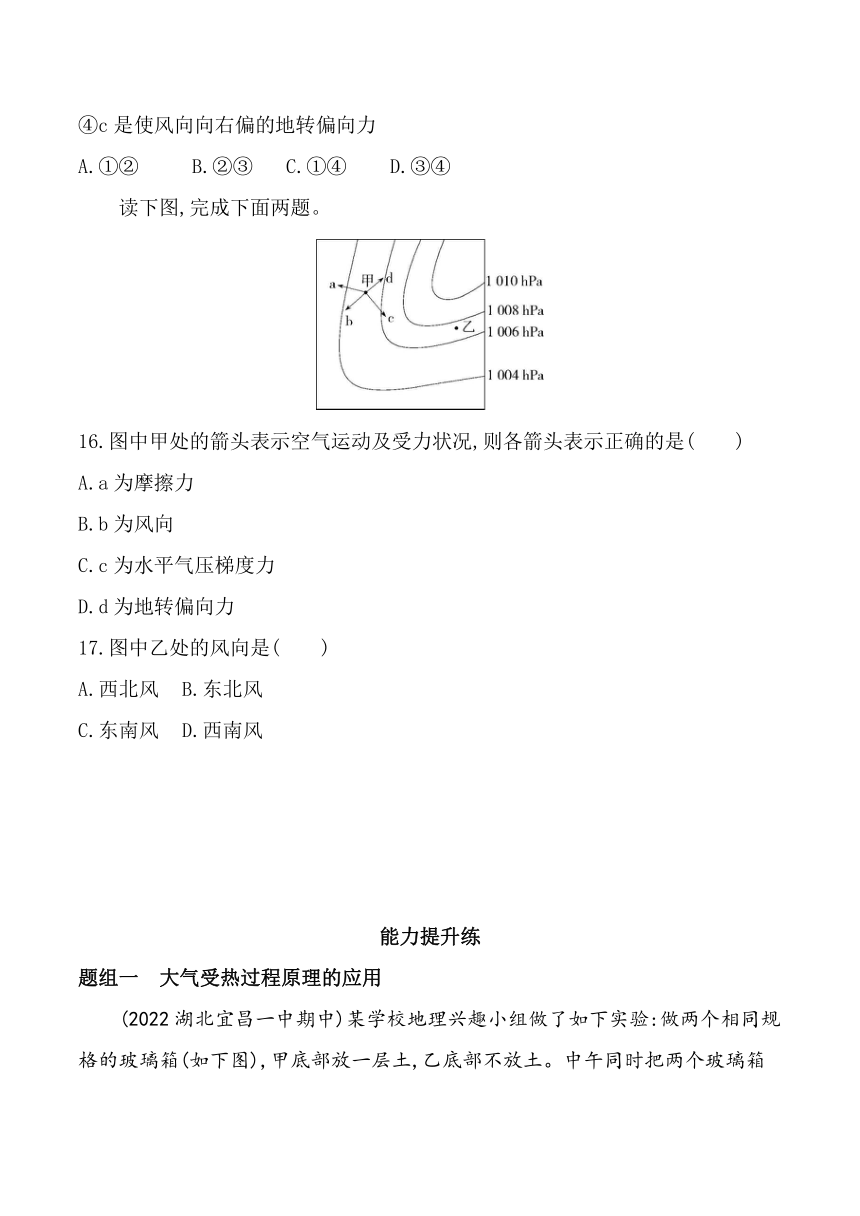

读下图,完成下面两题。

16.图中甲处的箭头表示空气运动及受力状况,则各箭头表示正确的是( )

A.a为摩擦力

B.b为风向

C.c为水平气压梯度力

D.d为地转偏向力

17.图中乙处的风向是( )

A.西北风 B.东北风

C.东南风 D.西南风

能力提升练

题组一 大气受热过程原理的应用

(2022湖北宜昌一中期中)某学校地理兴趣小组做了如下实验:做两个相同规格的玻璃箱(如下图),甲底部放一层土,乙底部不放土。中午同时把两个玻璃箱放在日光下,15分钟后,同时测量玻璃箱里的气温,结果发现甲箱比乙箱足足高了3℃。据此完成下面两题。

1.甲箱比乙箱气温高的原因是甲受到的( )

A.太阳辐射强

B.地面辐射强

C.大气吸热弱

D.大气辐射强

2.该实验的主要目的是测试( )

A.大气的温室效应

B.大气的热力环流

C.日最高气温出现的时刻

D.近地面大气主要的直接热源

(2022贵州遵义四中质监)近年来,随着机动车数量的剧增,机动车尾气已成为遵义城区大气的主要污染物之一。遵义市为打赢蓝天保卫战,实施机动车新排放标准,减少机动车尾气排放量。下图中的箭头表示近地面大气辐射的方向。据此完成下题。

3.实施机动车新排放标准以后,M方向的辐射将( )

A.增强 B.减弱

C.不变 D.消失

“地球变暗”效应是研究人员通过观察提出的与温室效应相伴随的一种现象。研究发现,自1954年以来,我国每过10年到达地面的太阳辐射便下降约2%,这与大气对太阳辐射的削弱作用正相关。结合“大气受热过程示意图”,完成下面两题。

4.图中与“地球变暗”相关的环节是( )

A.① B.②

C.③ D.④

5.倡导低碳生活,减少二氧化碳排放可以缓解温室效应,主要是因为( )

A.①减弱 B.②增强 C.③减弱 D.④减弱

(2021天津滨海新区期末)下图示意生产蔬菜的塑料大棚。大棚中生产出来的蔬菜质量略逊于自然状态下生长的蔬菜。在冬季为了保温,菜农一般在傍晚往大棚内洒水。据此完成下面两题。

6.大棚中生产出来的蔬菜质量略逊于自然状态下生长的蔬菜的原因是大棚中( )

A.光照太强 B.日温差较小

C.热量不足 D.年温差较小

7.在冬季为了保温,菜农一般在傍晚往大棚内洒水的原理是( )

A.增强地面辐射

B.增强大气对地面辐射的吸收

C.增强地面保温

D.增强大气对地面辐射的反射

题组二 热力环流与大气运动的实践与应用

(2021山东济南期末)下图为我国天气实况图。读图,完成下题。

8.台湾海峡近地面大气受力状况正确的是( )

9.阅读图文材料,完成下列要求。

山谷风和海陆风一样,都是由于局地空气受热不均而产生的风向以日为变化周期的地方风。山谷里厂矿排放和泄露的废气,在大气中的积累和扩散情况与大气逆温有关。湖南某有大气污染的工厂在某山区宽谷建厂前后分别对谷地气温进行了观测,发现建厂后逆温有所减弱,而且晴朗的夜晚虽有逆温,但污染物依然容易扩散。下图示意山谷风环流。

(1)图a和图b中,表示白天山谷风环流的是 ,请说明判断理由。

(2)分析该工厂在山区建厂后逆温有所减弱的原因。

(3)即便是在晴朗的夜晚,山谷风的存在仍能降低该工厂排放的大气污染物的浓度,请分析原因,并在下面的等高线图中用箭头表示此时大气污染物的运动方向。

专题强化练4 区域中的大气受热过程和热力环流与大气运动

(2021天津四十三中期中)下图为大气受热过程示意图。读图回答下题。

1.与青藏高原小麦品质好有关的是( )

A.①弱②强

B.①强③弱

C.③弱⑦强

D.④强⑥弱

2019年8月,亚马孙热带雨林遭受严重火灾,着火点达4万多处,整个亚马孙雨林烟雾浓重,远在千里之外的圣保罗甚至也出现了白昼如夜的景象。据此完成下题。

2.圣保罗出现白昼如夜景象的主要原因是( )

A.太阳辐射减弱

B.大气逆辐射增强

C.大气对太阳辐射的反射作用增强

D.大气对地面辐射的吸收作用增强

(2021浙江绍兴期末)湖陆风是在较大湖域和陆地之间形成的以24小时为周期的近地面风向变化现象。下图为某湖泊某时刻测得的湖陆风垂直结构示意图。据此完成下面两题。

3.若图中①处的气流运动为一天中最强,则最有可能是( )

A.6—8时 B.11—13时

C.14—16时 D.20—22时

4.图中城市建设对湖陆风产生的影响是( )

A.减弱湖陆风强度

B.增强陆风的强度

C.减弱湖风的强度

D.增强湖风的强度

(2022山东临沂一中期中)风向标是测定风向的气象仪器,箭头指示风的来向。图a为浙江省某中学的校园气象站,风向标安装在太阳能电池板的上方;图b为浙江省此时海平面等压线(单位:百帕)分布图。据此完成下面两题。

图a 图b

5.此时,当地的风向是( )

A.东南风 B.东北风

C.西南风 D.西北风

6.该中学可能位于( )

A.衢州市 B.温州市

C.台州市 D.宁波市

7.(2021山东烟台期末)阅读材料,回答下列问题。

绿洲是沙漠中拥有水草的绿地,绿洲与周围的沙漠在局部地区会形成热力环流。图甲为夏季某日新疆吐鲁番盆地某绿洲与周围沙漠气温日变化示意图,图乙为该地景观图。

图甲

图乙

(1)沙漠气温比绿洲高的时间段约是 ,此时段近地面绿洲气压较 (填“高”或“低”);沙漠—绿洲局地环流形成的根本原因是_____________

____________________。

(2)在下图中线条上添加箭头,完成图示地区夜间热力环流示意图。

8.(2021广东梅县东山中学期末)阅读材料,完成问题。

材料一 北京晨报曾报道称:今后新建公共建筑在设计和施工时,有望强制要求产权单位在屋顶墙体实施配套绿化工程,向“空中”要绿地。

材料二 城市夏季午后气温示意图。

(1)此图反映了城市所具有的 效应。在这种效应的作用下,如不考虑其他因素,当晚城郊之间的风向应该 。

(2)形成此图所示效应的主要原因是( )

A.城市生产和消费活动释放大量热量

B.城市建筑对太阳辐射的反射率大

C.城市高层建筑的不断增多

D.城市上空云量少,对太阳辐射的削弱作用弱

(3)为了减少工业污染对城市的影响,计划将钢铁厂从甲处搬迁到乙处,若只考虑城市热岛效应,则从环境保护角度考虑该做法是否合理 试说明理由。

答案与分层梯度式解析

基础过关练

1.A 2.C 3.D 4.B 5.B 6.B 7.A 8.C 9.D

10.A 11.B 12.D 13.D 14.D 15.C 16.B 17.A

1.A 根据所学和图中信息可知,①为太阳辐射,②为云的反射,③为地面辐射,④为大气逆辐射。就整个地球大气而言,热量的根本来源是太阳辐射,A正确。

2.C 据上题分析可知,B、D错误;①(太阳辐射)能量最强部分是可见光波段,A错误;③(地面辐射)能使近地面大气温度升高,C正确。

3.D ④(大气逆辐射)把热量还给地面,在一定程度上补偿了③(地面辐射)散失的热量,对地面起到保温作用,A叙述正确,不符合题意;①为到达大气上界的太阳辐射,其进入大气层后将会受到大气的削弱,B叙述正确,不符合题意;云层越厚,④(大气逆辐射)越强,C叙述正确,不符合题意;太阳辐射来自宇宙空间,其强弱与太阳本身有关,与云层厚度无关,D叙述错误,符合题意。故选D。

4.B 大气的受热过程分为两个过程,即“太阳暖大地”和“大地暖大气”。图中①为没有被大气削弱的太阳辐射;④为到达地面的太阳辐射,是被大气削弱之后的太阳辐射。地面吸收太阳辐射后形成地面辐射,即图中的②,近地面大气吸收了地面辐射后温度升高。故使近地面大气温度升高的热量传递过程是①—④—②,B正确。

5.B 近地面大气温度随高度升高而递减,是由于近地面大气的热量主要来自地面辐射,即图中的②。海拔越高,距离地面越远,地面辐射也就越弱,故影响近地面大气温度随高度升高而递减的是箭头②。

6.B 青藏高原与同纬度地区相比,太阳辐射强,但地面温度较低,致使地面辐射(即图中的②)较少,大气吸收的地面辐射也较少,故气温较低。

7.A 多云天气,云层厚,白天大气对太阳辐射的削弱作用强,气温低;夜晚大气对地面的保温作用强,气温高。因此,多云天气昼夜温差小。晴朗天气,云层薄,白天大气对太阳辐射的削弱作用弱,气温高;夜晚大气对地面的保温作用弱,气温低。因此,晴朗天气昼夜温差大。13日白天和夜晚都是多云天气,因此昼夜温差最小。

8.C 图中13日和15日夜晚为多云天气,大气逆辐射较强,对地面的保温作用较强,不易出现霜冻,A、B、D错误;14日和16日夜晚为晴天,大气逆辐射较弱,对地面的保温作用较弱,气温较低,易出现霜冻,C正确。

9.D 农民燃烧秸秆制造烟幕,增加了大气中二氧化碳的浓度,增强了大气逆辐射,使地面减少热量损失,使地表温度不至于过低,以减轻霜冻对农业的影响。故选D。

10.A 甲处气流上升,乙处气流下沉,并且图示表示热力环流,说明甲处气温高于乙处,A对;甲处为近地面,丙处为甲处对应的高空,近地面气温和气压都高于高空,因此丙处气压、气温都比甲处低,B、D错;同一水平面,丙处气流流向丁处,说明丙处气压比丁处高,C错。

11.B 地面冷热不均,使大气产生升降运动,导致同一水平面上的气压差异,促使空气由高压区流向低压区。所以,地面冷热不均是热力环流产生的根本原因。

12.D 热水附近气温较高,气流上升,近地面为低压;冰块附近气温较低,气流下沉,近地面为高压;近地面气流由冰块附近流向热水附近;在大烧杯上部,气流由热水上部流向冰块上部。故选D。

13.D 白天,度假村升温快,气流上升,近地面形成低气压,高空形成高气压;水库升温慢,气流下沉,近地面形成高气压,高空形成低气压;近地面气流从水库流向度假村;高空气流从度假村流向水库。夜晚的情况与白天相反。因此③④正确,故选D。

14.D 地区之间的热量差异是形成风的根本原因,而非直接原因,A错误;地转偏向力是影响风向的主要因素,而不是形成风的直接原因,B错误;空气垂直上升与下沉,是形成水平方向上气压差的直接原因,C错误;地区之间的冷热不均先形成空气的垂直运动而后形成水平气压差,水平气压梯度力促使空气在水平方向上由高压流向低压,故形成风的直接原因是水平气压梯度力,D正确。

15.C 根据所学和图中信息可知,a垂直于等压线并由高压指向低压,为水平气压梯度力,①正确;b与风向相反,为地表摩擦力,不仅能使风向偏转,而且能减小风速,②错误;c与风向垂直,为地转偏向力,使风向在北半球向右偏转,③错误、④正确。故选C。

规律总结

影响风的三个作用力

作用力 方向 大小 对风的影响

水平气压梯度力 垂直于等压线,由高压指向低压 气压梯度越大,水平气压梯度力越大 决定风向、风速

地转偏向力 与风向垂直,北半球向右偏转,南半球向左偏转 纬度越高,地转偏向 力越大,赤道无地转偏向力 只改变风向,不影响风速

16.B 在判断时,首先应把水平气压梯度力找出来,因为它是风形成的原动力,其方向是由高压指向低压,且与等压线垂直,则a箭头为水平气压梯度力。由图中信息可知,甲处的风受三种力的影响,故甲处位于近地面。风向在水平气压梯度力的基础上大约偏转45°,由此可以判断b为风向。由于地转偏向力与风向垂直,摩擦力与风向相反,由此可以判断c为地转偏向力,d为摩擦力。B选项正确。

17.A 由上题分析可知,甲处的风向左偏转,故该地区位于南半球。由此可以判断乙处的风向为西北风,A选项正确。

能力提升练

1.B 2.D 3.B 4.B 5.C 6.B 7.B 8.D

1-2.B D 两箱接受了相同的太阳辐射;甲箱底部有土层而乙箱没有,土层吸收太阳辐射能力较强,产生的地面辐射也较强,因此甲箱比乙箱气温高。由此可知,甲、乙两箱产生气温差异的直接原因是地面辐射,故该实验的主要目的是测试近地面大气主要的直接热源。

3.B 读图并结合所学分析可知,M方向的辐射为大气逆辐射。实施机动车新排放标准以后,机动车尾气排放量减少,即机动车排放的大气污染物减少,大气吸收地面辐射的能力下降,大气逆辐射减弱,B正确。

4.B 根据所学和图中信息可知,①为到达大气上界的太阳辐射,②为云的反射,③为大气逆辐射,④为地面辐射。结合材料信息,“地球变暗”指到达地面的太阳辐射减少,与大气对太阳辐射的削弱作用正相关。因此,与“地球变暗”相关的环节是大气对太阳辐射的削弱作用,②是云层对太阳辐射的反射作用,属于大气对太阳辐射的削弱作用,B正确。

5.C 二氧化碳主要吸收地面长波辐射,二氧化碳越少,吸收地面辐射越少,大气逆辐射(③)越弱,可以缓解温室效应,C正确;二氧化碳减少,不影响到达大气上界的太阳辐射(①),A错误;地球大气中二氧化碳含量与云的反射(②)关系不大,因此二氧化碳排放量减少,不一定会使云的反射(②)增强,B错误;地球大气中二氧化碳含量与地面吸收的太阳辐射关系不大,对地面辐射强弱影响不大,因此二氧化碳排放量减少,不一定会使地面辐射(④)减弱,D错误。

6.B 大棚中塑料的阻挡作用使光照不会太强,A错误;大棚具有保温作用,热量充足,C错误;蔬菜生长期较短,年温差对蔬菜质量的影响较小,D错误;大棚具有保温作用,日温差较小,不利于有机物的积累,故大棚中生产出来的蔬菜质量略逊于自然状态下生长的蔬菜,B正确。

7.B 菜农在傍晚往大棚内洒水会使大棚内地面降温,不会增强地面辐射,A错误。菜农在傍晚往大棚内洒水会增加大棚内空气湿度,增强大气对地面辐射的吸收,起到保温作用,而增强大气对地面辐射的反射不是大气逆辐射,不能起到保温作用,B正确、D错误。在冬季为了保温,菜农一般在傍晚往大棚内洒水,这是为了增强大气的保温,而不是增强地面保温,C错误。

概念辨析

地面辐射和地面反射 地面辐射是指地面吸收太阳辐射获得热量后,本身具有了热能,并以长波红外线向外界传递能量。地面反射是指地面像镜子一样,将到达地面的太阳辐射中的各种电磁波反射回宇宙空间。

8.D 据天气实况图可知,台湾海峡近地面盛行东北风,故B、C错;台湾海峡近地面风向是在水平气压梯度力基础上向右偏转约45°形成的,A错、D对。

9.答案 (1)图a 白天山坡升温快,温度高于同高度的山谷,因此山坡气流上升,山谷气流下沉。

(2)工厂排放的废热使近地面气温升高;排放的烟雾等大气污染物增强大气逆辐射,阻碍地面冷却,从而使逆温减弱。

(3)原因:虽然晴朗的夜晚大气逆温较强,空气垂直运动受阻,但是由于山谷较宽,受夜晚山风影响,空气水平运动明显,导致大气污染物发生水平扩散,从而浓度降低。

绘图如下:

解析 (1)白天,山坡升温快,气温较同高度山谷高,空气受热膨胀上升,导致山坡近地面空气密度减小,形成低压,谷底的气流流过来补充,形成谷风,图a符合。(2)逆温是大气上热下冷,而建厂后工厂排放的废热增多,使近地面气温升高,逆温减弱;工厂排放的烟雾等使大气吸收的地面辐射增多,大气逆辐射增强,保温作用增强,地面热量损失减少,温度较高,逆温减弱。(3)晴朗的夜晚,大气逆辐射弱,山谷近地面降温较快,空气垂直运动受阻,但山顶近地面降温更快,形成相对于山谷近地面的高压,即吹山风,由于山谷较宽,山风使谷地气流发生水平运动,使大气污染物水平扩散,从而降低污染物浓度。此时风由山坡吹向山谷,形成山风,使山谷的大气污染物从山坡向山谷运动,所以箭头由高处指向低处。

专题强化练4 区域中的大气受热过程和热力环流与大气运动

1.B 2.C 3.C 4.D 5.A 6.C

1.B 昼夜温差大,小麦品质好。青藏高原地势高、空气稀薄,白天到达地面的太阳辐射(①)多,光照充足,大气对太阳辐射的削弱作用(②)弱,气温高,有利于植物进行光合作用,积累有机物质;夜晚大气逆辐射(③)弱,对地面的保温作用较弱,气温低,能够有效抑制植物的呼吸作用,减少对有机物质的消耗,植物积累的有机物质更多。故B正确。

2.C 据题意可知,圣保罗出现白昼如夜景象是由于雨林大火所产生的浓重的烟雾对太阳光的反射作用增强,从而使圣保罗地区白天光照强度减弱,C正确;太阳辐射本身并未减弱,A错误;圣保罗出现白昼如夜景象与大气逆辐射、大气对地面辐射的吸收作用无关,B、D错误。

3.C 根据图中风向可知,图中①处风由湖泊吹向陆地,为湖风;湖风最强的时段应为白天且湖陆温差最大时。选项中的14—16时陆地气温最高,湖陆温差最大,湖风最强。故选C。

4.D 城市建设会使城市地面硬化,加重城市的热岛效应,即不管昼夜,城市气温均比郊区高,因此对白天的湖风会起到增强作用,而对夜晚的陆风则有一定的削弱作用。

5.A 浙江位于北回归线以北的地区,为了最大限度利用太阳能资源,太阳能电池板正面朝向南方。根据风向标箭头指向(风的来向)与太阳能电池板之间的关系,判断当地此时的风向为东南风。

思维导引

6.C 根据图b中等压线进行风向判断,风从高压吹向低压,北半球向右偏转。据此判断,衢州市吹西北风,温州市吹西南风,台州市吹东南风,宁波市吹东北风。结合上题可知,该地此时吹东南风,故该中学可能位于台州市。

7.答案 (1)6:00—21:00 高 地面冷热不均

(2)画图略(提示:热力环流方向为逆时针方向)。

解析 (1)据图甲可知,沙漠气温比绿洲高的时间段约为6:00—21:00,此时段近地面绿洲气温低,气压高;造成沙漠—绿洲局地环流的根本原因是下垫面性质不同而导致的地面冷热不均。

(2)夜间近地面绿洲地区温度相对较高,气流上升;沙漠地区降温快,气温较低,气流下沉。据此补充完成热力环流示意图即可。

8.答案 (1)热岛 由郊区吹向市中心

(2)A

(3)不合理。理由:乙处位于城市热岛环流之内,污染物容易随城市风从郊区流向城市中心,没有达到减少工业污染对城市影响的目的。

解析 (1)读图可知,夏季午后气温曲线由市中心向郊区呈波浪式降低,说明图中市中心气温高于郊区,市中心为“热岛”,即反映了城市所具有的热岛效应。与郊区相比,市中心近地面气温高,气压低,而郊区近地面气温低,气压高,空气总是由高压吹向低压,即从郊区吹向市中心。

(2)城市热岛效应主要是由于城市人口集中,工业发达,生产和生活活动释放出大量废热,导致城区气温高于郊区,从而引起城区和郊区之间的小型热力环流,A正确;城市建筑对太阳辐射的反射率大,应使城区气温降低,B错误;城市高层建筑不断增多会在一定程度上加剧城市热岛效应,但不是热岛效应形成的主要原因,C错误;城市由于气流上升,加上尘埃多,上空云量多,对太阳辐射的削弱作用强,D错误。

(3)钢铁厂大气污染严重,应布局在城郊热力环流圈之外。读图可知,乙处位于城市热岛环流之内,大气污染物随城市风从郊区回流到市中心,不能起到减少工业污染对城市影响的作用,故将钢铁厂从甲处搬迁到乙处的做法不合理。

第二章 自然地理要素及现象

第三节 大气受热过程与热力环流

基础过关练

题组一 大气受热过程原理

(2021天津一中期中改编)下图为大气受热过程示意图,①②③④表示各种辐射。据此回答下面三题。

1.大气热量的根本来源是( )

A.① B.② C.③ D.④

2.关于图中各辐射的叙述,正确的是( )

A.①能量最强部分是红外波段

B.②表示大气逆辐射

C.③能使近地面大气温度升高

D.④表示地面辐射

3.关于大气受热过程的叙述,错误的是( )

A.④对地面有保温作用

B.①将会受到大气的削弱

C.云层越厚,④越强

D.云层越厚,①越弱

读“大气受热过程图”,回答下面三题。

4.使近地面大气温度升高的热量传递过程是( )

A.①—②—③ B.①—④—②

C.②—③—④ D.③—④—②

5.影响近地面大气温度随高度升高而递减的是箭头( )

A.① B.② C.③ D.④

6.青藏高原与同纬度地区相比太阳辐射强,但气温低,主要是由于( )

A.大气吸收①较少 B.大气吸收②较少

C.地面吸收③较少 D.地面吸收④较少

下图为“某地连续四天天气状况示意图”。据此完成下面三题。

7.只考虑天气状况的影响,昼夜温差最小的是( )

A.13日 B.14日 C.15日 D.16日

8.只考虑天气状况的影响,易出现霜冻的是( )

A.13日、14日 B.13日、15日

C.14日、16日 D.15日、16日

9.农民为了减轻霜冻对农业的影响,在田间释放烟幕,这是为了( )

A.增强太阳辐射 B.增强地面辐射

C.增强短波辐射 D.增强大气逆辐射

题组二 热力环流与大气运动原理

(2022山东济南一中期中)下图为大气运动示意图,M线代表地球表面。据此回答下面两题。

10.若上图表示热力环流,则( )

A.甲处气温比乙处高

B.丙处气压比甲处高

C.丙处气压比丁处低

D.甲处气温比丙处低

11.热力环流产生的根本原因是( )

A.水平面上的气压差异

B.地面冷热不均

C.垂直面上的气压差异

D.地球自转产生的地转偏向力

(2021北京西城期末改编)读下面某自然地理过程模拟实验图,完成下面两题。

12.该模拟实验过程中,大烧杯中的气流运动轨迹是( )

13.结合上图实验的结论,能正确反映水库与度假村之间热力环流的是( )

A.①② B.①④

C.②③ D.③④

下图为北半球近地面风的形成示意图。读图,回答下面两题。

14.形成风的直接原因是( )

A.地区之间的热量差异

B.地转偏向力

C.空气垂直上升与下沉

D.水平气压梯度力

15.据图判断,下列说法正确的有( )

①a是使空气水平运动的水平气压梯度力

②b是仅使风向偏转的地表摩擦力

③c是使风向发生变化的水平气压梯度力

④c是使风向向右偏的地转偏向力

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

读下图,完成下面两题。

16.图中甲处的箭头表示空气运动及受力状况,则各箭头表示正确的是( )

A.a为摩擦力

B.b为风向

C.c为水平气压梯度力

D.d为地转偏向力

17.图中乙处的风向是( )

A.西北风 B.东北风

C.东南风 D.西南风

能力提升练

题组一 大气受热过程原理的应用

(2022湖北宜昌一中期中)某学校地理兴趣小组做了如下实验:做两个相同规格的玻璃箱(如下图),甲底部放一层土,乙底部不放土。中午同时把两个玻璃箱放在日光下,15分钟后,同时测量玻璃箱里的气温,结果发现甲箱比乙箱足足高了3℃。据此完成下面两题。

1.甲箱比乙箱气温高的原因是甲受到的( )

A.太阳辐射强

B.地面辐射强

C.大气吸热弱

D.大气辐射强

2.该实验的主要目的是测试( )

A.大气的温室效应

B.大气的热力环流

C.日最高气温出现的时刻

D.近地面大气主要的直接热源

(2022贵州遵义四中质监)近年来,随着机动车数量的剧增,机动车尾气已成为遵义城区大气的主要污染物之一。遵义市为打赢蓝天保卫战,实施机动车新排放标准,减少机动车尾气排放量。下图中的箭头表示近地面大气辐射的方向。据此完成下题。

3.实施机动车新排放标准以后,M方向的辐射将( )

A.增强 B.减弱

C.不变 D.消失

“地球变暗”效应是研究人员通过观察提出的与温室效应相伴随的一种现象。研究发现,自1954年以来,我国每过10年到达地面的太阳辐射便下降约2%,这与大气对太阳辐射的削弱作用正相关。结合“大气受热过程示意图”,完成下面两题。

4.图中与“地球变暗”相关的环节是( )

A.① B.②

C.③ D.④

5.倡导低碳生活,减少二氧化碳排放可以缓解温室效应,主要是因为( )

A.①减弱 B.②增强 C.③减弱 D.④减弱

(2021天津滨海新区期末)下图示意生产蔬菜的塑料大棚。大棚中生产出来的蔬菜质量略逊于自然状态下生长的蔬菜。在冬季为了保温,菜农一般在傍晚往大棚内洒水。据此完成下面两题。

6.大棚中生产出来的蔬菜质量略逊于自然状态下生长的蔬菜的原因是大棚中( )

A.光照太强 B.日温差较小

C.热量不足 D.年温差较小

7.在冬季为了保温,菜农一般在傍晚往大棚内洒水的原理是( )

A.增强地面辐射

B.增强大气对地面辐射的吸收

C.增强地面保温

D.增强大气对地面辐射的反射

题组二 热力环流与大气运动的实践与应用

(2021山东济南期末)下图为我国天气实况图。读图,完成下题。

8.台湾海峡近地面大气受力状况正确的是( )

9.阅读图文材料,完成下列要求。

山谷风和海陆风一样,都是由于局地空气受热不均而产生的风向以日为变化周期的地方风。山谷里厂矿排放和泄露的废气,在大气中的积累和扩散情况与大气逆温有关。湖南某有大气污染的工厂在某山区宽谷建厂前后分别对谷地气温进行了观测,发现建厂后逆温有所减弱,而且晴朗的夜晚虽有逆温,但污染物依然容易扩散。下图示意山谷风环流。

(1)图a和图b中,表示白天山谷风环流的是 ,请说明判断理由。

(2)分析该工厂在山区建厂后逆温有所减弱的原因。

(3)即便是在晴朗的夜晚,山谷风的存在仍能降低该工厂排放的大气污染物的浓度,请分析原因,并在下面的等高线图中用箭头表示此时大气污染物的运动方向。

专题强化练4 区域中的大气受热过程和热力环流与大气运动

(2021天津四十三中期中)下图为大气受热过程示意图。读图回答下题。

1.与青藏高原小麦品质好有关的是( )

A.①弱②强

B.①强③弱

C.③弱⑦强

D.④强⑥弱

2019年8月,亚马孙热带雨林遭受严重火灾,着火点达4万多处,整个亚马孙雨林烟雾浓重,远在千里之外的圣保罗甚至也出现了白昼如夜的景象。据此完成下题。

2.圣保罗出现白昼如夜景象的主要原因是( )

A.太阳辐射减弱

B.大气逆辐射增强

C.大气对太阳辐射的反射作用增强

D.大气对地面辐射的吸收作用增强

(2021浙江绍兴期末)湖陆风是在较大湖域和陆地之间形成的以24小时为周期的近地面风向变化现象。下图为某湖泊某时刻测得的湖陆风垂直结构示意图。据此完成下面两题。

3.若图中①处的气流运动为一天中最强,则最有可能是( )

A.6—8时 B.11—13时

C.14—16时 D.20—22时

4.图中城市建设对湖陆风产生的影响是( )

A.减弱湖陆风强度

B.增强陆风的强度

C.减弱湖风的强度

D.增强湖风的强度

(2022山东临沂一中期中)风向标是测定风向的气象仪器,箭头指示风的来向。图a为浙江省某中学的校园气象站,风向标安装在太阳能电池板的上方;图b为浙江省此时海平面等压线(单位:百帕)分布图。据此完成下面两题。

图a 图b

5.此时,当地的风向是( )

A.东南风 B.东北风

C.西南风 D.西北风

6.该中学可能位于( )

A.衢州市 B.温州市

C.台州市 D.宁波市

7.(2021山东烟台期末)阅读材料,回答下列问题。

绿洲是沙漠中拥有水草的绿地,绿洲与周围的沙漠在局部地区会形成热力环流。图甲为夏季某日新疆吐鲁番盆地某绿洲与周围沙漠气温日变化示意图,图乙为该地景观图。

图甲

图乙

(1)沙漠气温比绿洲高的时间段约是 ,此时段近地面绿洲气压较 (填“高”或“低”);沙漠—绿洲局地环流形成的根本原因是_____________

____________________。

(2)在下图中线条上添加箭头,完成图示地区夜间热力环流示意图。

8.(2021广东梅县东山中学期末)阅读材料,完成问题。

材料一 北京晨报曾报道称:今后新建公共建筑在设计和施工时,有望强制要求产权单位在屋顶墙体实施配套绿化工程,向“空中”要绿地。

材料二 城市夏季午后气温示意图。

(1)此图反映了城市所具有的 效应。在这种效应的作用下,如不考虑其他因素,当晚城郊之间的风向应该 。

(2)形成此图所示效应的主要原因是( )

A.城市生产和消费活动释放大量热量

B.城市建筑对太阳辐射的反射率大

C.城市高层建筑的不断增多

D.城市上空云量少,对太阳辐射的削弱作用弱

(3)为了减少工业污染对城市的影响,计划将钢铁厂从甲处搬迁到乙处,若只考虑城市热岛效应,则从环境保护角度考虑该做法是否合理 试说明理由。

答案与分层梯度式解析

基础过关练

1.A 2.C 3.D 4.B 5.B 6.B 7.A 8.C 9.D

10.A 11.B 12.D 13.D 14.D 15.C 16.B 17.A

1.A 根据所学和图中信息可知,①为太阳辐射,②为云的反射,③为地面辐射,④为大气逆辐射。就整个地球大气而言,热量的根本来源是太阳辐射,A正确。

2.C 据上题分析可知,B、D错误;①(太阳辐射)能量最强部分是可见光波段,A错误;③(地面辐射)能使近地面大气温度升高,C正确。

3.D ④(大气逆辐射)把热量还给地面,在一定程度上补偿了③(地面辐射)散失的热量,对地面起到保温作用,A叙述正确,不符合题意;①为到达大气上界的太阳辐射,其进入大气层后将会受到大气的削弱,B叙述正确,不符合题意;云层越厚,④(大气逆辐射)越强,C叙述正确,不符合题意;太阳辐射来自宇宙空间,其强弱与太阳本身有关,与云层厚度无关,D叙述错误,符合题意。故选D。

4.B 大气的受热过程分为两个过程,即“太阳暖大地”和“大地暖大气”。图中①为没有被大气削弱的太阳辐射;④为到达地面的太阳辐射,是被大气削弱之后的太阳辐射。地面吸收太阳辐射后形成地面辐射,即图中的②,近地面大气吸收了地面辐射后温度升高。故使近地面大气温度升高的热量传递过程是①—④—②,B正确。

5.B 近地面大气温度随高度升高而递减,是由于近地面大气的热量主要来自地面辐射,即图中的②。海拔越高,距离地面越远,地面辐射也就越弱,故影响近地面大气温度随高度升高而递减的是箭头②。

6.B 青藏高原与同纬度地区相比,太阳辐射强,但地面温度较低,致使地面辐射(即图中的②)较少,大气吸收的地面辐射也较少,故气温较低。

7.A 多云天气,云层厚,白天大气对太阳辐射的削弱作用强,气温低;夜晚大气对地面的保温作用强,气温高。因此,多云天气昼夜温差小。晴朗天气,云层薄,白天大气对太阳辐射的削弱作用弱,气温高;夜晚大气对地面的保温作用弱,气温低。因此,晴朗天气昼夜温差大。13日白天和夜晚都是多云天气,因此昼夜温差最小。

8.C 图中13日和15日夜晚为多云天气,大气逆辐射较强,对地面的保温作用较强,不易出现霜冻,A、B、D错误;14日和16日夜晚为晴天,大气逆辐射较弱,对地面的保温作用较弱,气温较低,易出现霜冻,C正确。

9.D 农民燃烧秸秆制造烟幕,增加了大气中二氧化碳的浓度,增强了大气逆辐射,使地面减少热量损失,使地表温度不至于过低,以减轻霜冻对农业的影响。故选D。

10.A 甲处气流上升,乙处气流下沉,并且图示表示热力环流,说明甲处气温高于乙处,A对;甲处为近地面,丙处为甲处对应的高空,近地面气温和气压都高于高空,因此丙处气压、气温都比甲处低,B、D错;同一水平面,丙处气流流向丁处,说明丙处气压比丁处高,C错。

11.B 地面冷热不均,使大气产生升降运动,导致同一水平面上的气压差异,促使空气由高压区流向低压区。所以,地面冷热不均是热力环流产生的根本原因。

12.D 热水附近气温较高,气流上升,近地面为低压;冰块附近气温较低,气流下沉,近地面为高压;近地面气流由冰块附近流向热水附近;在大烧杯上部,气流由热水上部流向冰块上部。故选D。

13.D 白天,度假村升温快,气流上升,近地面形成低气压,高空形成高气压;水库升温慢,气流下沉,近地面形成高气压,高空形成低气压;近地面气流从水库流向度假村;高空气流从度假村流向水库。夜晚的情况与白天相反。因此③④正确,故选D。

14.D 地区之间的热量差异是形成风的根本原因,而非直接原因,A错误;地转偏向力是影响风向的主要因素,而不是形成风的直接原因,B错误;空气垂直上升与下沉,是形成水平方向上气压差的直接原因,C错误;地区之间的冷热不均先形成空气的垂直运动而后形成水平气压差,水平气压梯度力促使空气在水平方向上由高压流向低压,故形成风的直接原因是水平气压梯度力,D正确。

15.C 根据所学和图中信息可知,a垂直于等压线并由高压指向低压,为水平气压梯度力,①正确;b与风向相反,为地表摩擦力,不仅能使风向偏转,而且能减小风速,②错误;c与风向垂直,为地转偏向力,使风向在北半球向右偏转,③错误、④正确。故选C。

规律总结

影响风的三个作用力

作用力 方向 大小 对风的影响

水平气压梯度力 垂直于等压线,由高压指向低压 气压梯度越大,水平气压梯度力越大 决定风向、风速

地转偏向力 与风向垂直,北半球向右偏转,南半球向左偏转 纬度越高,地转偏向 力越大,赤道无地转偏向力 只改变风向,不影响风速

16.B 在判断时,首先应把水平气压梯度力找出来,因为它是风形成的原动力,其方向是由高压指向低压,且与等压线垂直,则a箭头为水平气压梯度力。由图中信息可知,甲处的风受三种力的影响,故甲处位于近地面。风向在水平气压梯度力的基础上大约偏转45°,由此可以判断b为风向。由于地转偏向力与风向垂直,摩擦力与风向相反,由此可以判断c为地转偏向力,d为摩擦力。B选项正确。

17.A 由上题分析可知,甲处的风向左偏转,故该地区位于南半球。由此可以判断乙处的风向为西北风,A选项正确。

能力提升练

1.B 2.D 3.B 4.B 5.C 6.B 7.B 8.D

1-2.B D 两箱接受了相同的太阳辐射;甲箱底部有土层而乙箱没有,土层吸收太阳辐射能力较强,产生的地面辐射也较强,因此甲箱比乙箱气温高。由此可知,甲、乙两箱产生气温差异的直接原因是地面辐射,故该实验的主要目的是测试近地面大气主要的直接热源。

3.B 读图并结合所学分析可知,M方向的辐射为大气逆辐射。实施机动车新排放标准以后,机动车尾气排放量减少,即机动车排放的大气污染物减少,大气吸收地面辐射的能力下降,大气逆辐射减弱,B正确。

4.B 根据所学和图中信息可知,①为到达大气上界的太阳辐射,②为云的反射,③为大气逆辐射,④为地面辐射。结合材料信息,“地球变暗”指到达地面的太阳辐射减少,与大气对太阳辐射的削弱作用正相关。因此,与“地球变暗”相关的环节是大气对太阳辐射的削弱作用,②是云层对太阳辐射的反射作用,属于大气对太阳辐射的削弱作用,B正确。

5.C 二氧化碳主要吸收地面长波辐射,二氧化碳越少,吸收地面辐射越少,大气逆辐射(③)越弱,可以缓解温室效应,C正确;二氧化碳减少,不影响到达大气上界的太阳辐射(①),A错误;地球大气中二氧化碳含量与云的反射(②)关系不大,因此二氧化碳排放量减少,不一定会使云的反射(②)增强,B错误;地球大气中二氧化碳含量与地面吸收的太阳辐射关系不大,对地面辐射强弱影响不大,因此二氧化碳排放量减少,不一定会使地面辐射(④)减弱,D错误。

6.B 大棚中塑料的阻挡作用使光照不会太强,A错误;大棚具有保温作用,热量充足,C错误;蔬菜生长期较短,年温差对蔬菜质量的影响较小,D错误;大棚具有保温作用,日温差较小,不利于有机物的积累,故大棚中生产出来的蔬菜质量略逊于自然状态下生长的蔬菜,B正确。

7.B 菜农在傍晚往大棚内洒水会使大棚内地面降温,不会增强地面辐射,A错误。菜农在傍晚往大棚内洒水会增加大棚内空气湿度,增强大气对地面辐射的吸收,起到保温作用,而增强大气对地面辐射的反射不是大气逆辐射,不能起到保温作用,B正确、D错误。在冬季为了保温,菜农一般在傍晚往大棚内洒水,这是为了增强大气的保温,而不是增强地面保温,C错误。

概念辨析

地面辐射和地面反射 地面辐射是指地面吸收太阳辐射获得热量后,本身具有了热能,并以长波红外线向外界传递能量。地面反射是指地面像镜子一样,将到达地面的太阳辐射中的各种电磁波反射回宇宙空间。

8.D 据天气实况图可知,台湾海峡近地面盛行东北风,故B、C错;台湾海峡近地面风向是在水平气压梯度力基础上向右偏转约45°形成的,A错、D对。

9.答案 (1)图a 白天山坡升温快,温度高于同高度的山谷,因此山坡气流上升,山谷气流下沉。

(2)工厂排放的废热使近地面气温升高;排放的烟雾等大气污染物增强大气逆辐射,阻碍地面冷却,从而使逆温减弱。

(3)原因:虽然晴朗的夜晚大气逆温较强,空气垂直运动受阻,但是由于山谷较宽,受夜晚山风影响,空气水平运动明显,导致大气污染物发生水平扩散,从而浓度降低。

绘图如下:

解析 (1)白天,山坡升温快,气温较同高度山谷高,空气受热膨胀上升,导致山坡近地面空气密度减小,形成低压,谷底的气流流过来补充,形成谷风,图a符合。(2)逆温是大气上热下冷,而建厂后工厂排放的废热增多,使近地面气温升高,逆温减弱;工厂排放的烟雾等使大气吸收的地面辐射增多,大气逆辐射增强,保温作用增强,地面热量损失减少,温度较高,逆温减弱。(3)晴朗的夜晚,大气逆辐射弱,山谷近地面降温较快,空气垂直运动受阻,但山顶近地面降温更快,形成相对于山谷近地面的高压,即吹山风,由于山谷较宽,山风使谷地气流发生水平运动,使大气污染物水平扩散,从而降低污染物浓度。此时风由山坡吹向山谷,形成山风,使山谷的大气污染物从山坡向山谷运动,所以箭头由高处指向低处。

专题强化练4 区域中的大气受热过程和热力环流与大气运动

1.B 2.C 3.C 4.D 5.A 6.C

1.B 昼夜温差大,小麦品质好。青藏高原地势高、空气稀薄,白天到达地面的太阳辐射(①)多,光照充足,大气对太阳辐射的削弱作用(②)弱,气温高,有利于植物进行光合作用,积累有机物质;夜晚大气逆辐射(③)弱,对地面的保温作用较弱,气温低,能够有效抑制植物的呼吸作用,减少对有机物质的消耗,植物积累的有机物质更多。故B正确。

2.C 据题意可知,圣保罗出现白昼如夜景象是由于雨林大火所产生的浓重的烟雾对太阳光的反射作用增强,从而使圣保罗地区白天光照强度减弱,C正确;太阳辐射本身并未减弱,A错误;圣保罗出现白昼如夜景象与大气逆辐射、大气对地面辐射的吸收作用无关,B、D错误。

3.C 根据图中风向可知,图中①处风由湖泊吹向陆地,为湖风;湖风最强的时段应为白天且湖陆温差最大时。选项中的14—16时陆地气温最高,湖陆温差最大,湖风最强。故选C。

4.D 城市建设会使城市地面硬化,加重城市的热岛效应,即不管昼夜,城市气温均比郊区高,因此对白天的湖风会起到增强作用,而对夜晚的陆风则有一定的削弱作用。

5.A 浙江位于北回归线以北的地区,为了最大限度利用太阳能资源,太阳能电池板正面朝向南方。根据风向标箭头指向(风的来向)与太阳能电池板之间的关系,判断当地此时的风向为东南风。

思维导引

6.C 根据图b中等压线进行风向判断,风从高压吹向低压,北半球向右偏转。据此判断,衢州市吹西北风,温州市吹西南风,台州市吹东南风,宁波市吹东北风。结合上题可知,该地此时吹东南风,故该中学可能位于台州市。

7.答案 (1)6:00—21:00 高 地面冷热不均

(2)画图略(提示:热力环流方向为逆时针方向)。

解析 (1)据图甲可知,沙漠气温比绿洲高的时间段约为6:00—21:00,此时段近地面绿洲气温低,气压高;造成沙漠—绿洲局地环流的根本原因是下垫面性质不同而导致的地面冷热不均。

(2)夜间近地面绿洲地区温度相对较高,气流上升;沙漠地区降温快,气温较低,气流下沉。据此补充完成热力环流示意图即可。

8.答案 (1)热岛 由郊区吹向市中心

(2)A

(3)不合理。理由:乙处位于城市热岛环流之内,污染物容易随城市风从郊区流向城市中心,没有达到减少工业污染对城市影响的目的。

解析 (1)读图可知,夏季午后气温曲线由市中心向郊区呈波浪式降低,说明图中市中心气温高于郊区,市中心为“热岛”,即反映了城市所具有的热岛效应。与郊区相比,市中心近地面气温高,气压低,而郊区近地面气温低,气压高,空气总是由高压吹向低压,即从郊区吹向市中心。

(2)城市热岛效应主要是由于城市人口集中,工业发达,生产和生活活动释放出大量废热,导致城区气温高于郊区,从而引起城区和郊区之间的小型热力环流,A正确;城市建筑对太阳辐射的反射率大,应使城区气温降低,B错误;城市高层建筑不断增多会在一定程度上加剧城市热岛效应,但不是热岛效应形成的主要原因,C错误;城市由于气流上升,加上尘埃多,上空云量多,对太阳辐射的削弱作用强,D错误。

(3)钢铁厂大气污染严重,应布局在城郊热力环流圈之外。读图可知,乙处位于城市热岛环流之内,大气污染物随城市风从郊区回流到市中心,不能起到减少工业污染对城市影响的作用,故将钢铁厂从甲处搬迁到乙处的做法不合理。