岳麓版必修二第三单元第17课苏联的经济改革(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 岳麓版必修二第三单元第17课苏联的经济改革(共32张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 381.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-01-08 22:05:09 | ||

图片预览

文档简介

课件32张PPT。 这则笑话把苏联比作一列因铁轨已到尽头、无法继续前进的火车。每个领导人都以自己的方式处理这场危机:

斯大林下令把司机和列车员枪决;

赫鲁晓夫则为他们平反;

勃列日涅夫把窗帘拉上并命令左右摇动列车,造成列车正在运行的假象;

戈尔巴乔夫则拉开窗帘,把身子探出窗外大声喊到:“前面没有铁轨了,前面没有铁轨了!”他们几位为苏联做了些什么呢?

他们的所作所为给苏联带来了哪些影响呢?1986年在苏联流传的一则笑话第三单元 各国经济体制的创新和调整第17课 苏联的经济改革从斯大林体制的弊端说起…… 1953年斯大林逝世。此时,斯大林模式的弊端日益显露:由于片面发展重工业,忽视农业,导致农业生产长期徘徊不前。到1953年,苏联农业单位面积产量低于十月革命前的水平,牲畜存栏数与1913年相等,而苏联人口比1913年增加了20%。这种状况影响了人民生活水平的提高,也不能满足工业发展对粮食和原料的需求。排长队购物的苏联民众改革势在必行一、赫鲁晓夫改革(1953-1964)提高农副产品的收购价格,增加农民收入◆ 怎样改革? 以期增加粮食产量所有制和分配形式没有质的变化◆ 有何特点? 增强农庄的技术力量并没扩大企业自主权①改革重点在农业 ②小修小补 农民仍旧无经营自主权 1953-1958年间,农业产量平均增长率达6.8%,农民年收入从平均每户150美元增加到600美元。1950-1960年,在农业人口减少了1100万的情况下,农业产量仍明显增加。

在工业方面,1951-1965年,苏联工业的年平均增长率达10.7%,钢铁、煤炭和石油等重要战略物资的产量都逐年增加。

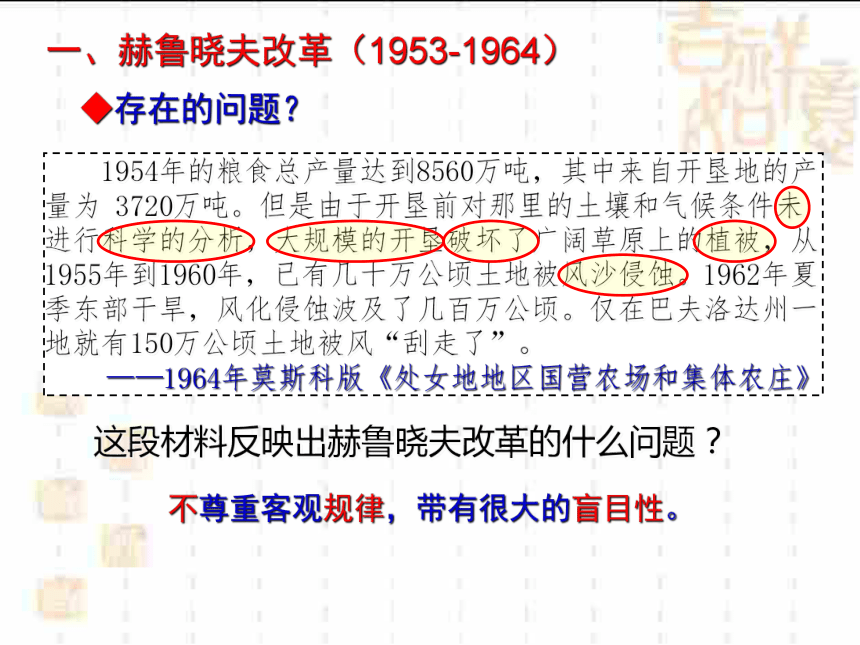

军事科技水平继续保持国际领先地位:1954年,建立起世界上第一座原子能发电站;1957年,研制出世界上第一枚洲际导弹;同年将人类历史上第一颗人造地球卫星送入太空;1961年,第一艘载人宇宙飞船也成功上天。农业产量有一定的增长,农民收入有所增加工业仍然保持了较高的增长势头军事科技水平继续保持国际领先地位一、赫鲁晓夫改革(1953-1964)◆ 效果如何? 1954年的粮食总产量达到8560万吨,其中来自开垦地的产量为 3720万吨。但是由于开垦前对那里的土壤和气候条件未进行科学的分析,大规模的开垦破坏了广阔草原上的植被,从1955年到1960年,已有几十万公顷土地被风沙侵蚀。1962年夏季东部干旱,风化侵蚀波及了几百万公顷。仅在巴夫洛达州一地就有150万公顷土地被风“刮走了”。

——1964年莫斯科版《处女地地区国营农场和集体农庄》 这段材料反映出赫鲁晓夫改革的什么问题? 不尊重客观规律,带有很大的盲目性。 一、赫鲁晓夫改革(1953-1964)◆存在的问题? 有人说“赫鲁晓夫是斯大林的掘墓人,也是斯大林的守墓人。”你是否同意这种观点,请说明理由。(掘墓)敢于向旧的政治、经济模式挑战

的改革家。

(守墓)没有从根本上突破旧体制。 一、赫鲁晓夫改革(1953-1964)◆如何评价? 积极意义:揭开了苏联社会主义改革的序幕,

一定程度冲破了传统观念束缚,

取得了一定的成效。局限性:理论上没有突破斯大林体制,

只是在原有经济体制上的修修补补。实践中没有一贯的战略方针,

带有很大的盲目性,

加上赫鲁晓夫的个人因素,造成混乱。一、赫鲁晓夫改革(1953-1964)◆如何评价? 二、勃列日涅夫改革(1964-1982)◆如何改革? 赫氏改革的延续,无新意。减少指令性计划指标,有限地利用市场机制◆有何特点? ①重点在工业 ②依然小修小补 ◆效果如何? 前期有一定收效,后期陷于停滞。 勃列日涅夫执政初期,苏联经济不断发展。

1960年的社会总产值为3040亿卢布,1975年增为8626亿卢布。

工业产量增长迅速。1965—1975年间,年发电量从5070亿度增至10386亿度,石油产量从2.4亿吨增为4.9亿吨,钢产量从9100万吨增为1.4134亿吨,汽车的年产量从62万辆增为196万辆。

农畜产品的产量也逐步提高。1961—1965年间,谷物的年平均产量为1.3亿吨,肉类为930万吨。第九个五年计划期间(1971—1975)的年平均产量,谷物为1.8亿吨,肉类为1400万吨。

工农业的发展使苏联同美国的经济差距缩小了。

据苏联官方统计,1950年苏联的国民收入只及美国的31%,1975年上升到67%。工业生产从30%升为80%以上,农业生产从55%升为85%。

而据美国国务院的计算,苏联1950年的国民生产总值为美国的33%,1975年升为53%。两者的百分比不一样,但都反映了苏美差距日趋缩小的变化趋势。

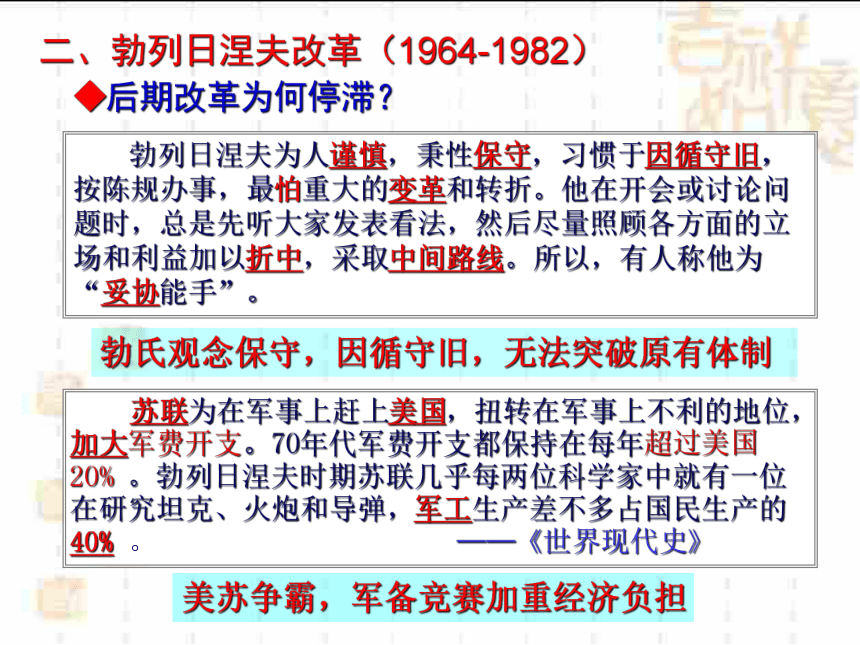

——徐天新等著:《当代世界史(1945—1992)》勃列日涅夫改革前期有一定收效-----(课后阅读理解) 勃列日涅夫为人谨慎,秉性保守,习惯于因循守旧,按陈规办事,最怕重大的变革和转折。他在开会或讨论问题时,总是先听大家发表看法,然后尽量照顾各方面的立场和利益加以折中,采取中间路线。所以,有人称他为“妥协能手”。 苏联为在军事上赶上美国,扭转在军事上不利的地位,加大军费开支。70年代军费开支都保持在每年超过美国20% 。勃列日涅夫时期苏联几乎每两位科学家中就有一位在研究坦克、火炮和导弹,军工生产差不多占国民生产的40% 。 ——《世界现代史》勃氏观念保守,因循守旧,无法突破原有体制 美苏争霸,军备竞赛加重经济负担二、勃列日涅夫改革(1964-1982)◆后期改革为何停滞? 1975年以后,苏联国民经济的持续低速发展,1985年苏联的国民收入为美50%(苏联称67%);社会总产值为美40%; 工业劳动生产率为美50-55%; 农业劳动生产率25%; 科技落后美国10-20年。苏联的农业拖了国民经济的后腿, 基本上仍是靠天吃饭。水浇地面积仅占播种面积的7.3%。有人把勃列日涅夫时期称为“停滞的年代”。 勃列日涅夫改革最终失败(停滞不前)二、勃列日涅夫改革(1964-1982)◆结局如何? 思考:赫鲁晓夫和勃列日涅夫的改革有何异同?目的:

结果:

败因:同:异:内容:都是为了解决“斯大林模式”的弊端;

都有一定的效果,只是勃氏改革后期停滞不前;

两者都没有从根本上破除“斯大林模式”。侧重点有所不同,

前者的重点在农业,

后者的重点在工业。材料二 美苏争霸、军备竞赛加重了经济负担,加剧了经济困难,国民经济军事化拖垮了经济,因投资和分配向军事部门严重倾斜;70年代以来西欧、日本经济迅速发展,80年代初美国率先走出“滞胀”,经济持续增长,苏联面临在国际竞争中降为二流强国的危险。三、戈尔巴乔夫改革(1985-1991)材料一 1985年,苏联人均GDP为3.396美元,不仅落后于西方发达国家,而且落后于亚洲、拉美一些国家。苏联人均生活水平从革命前居欧洲第五位下降至居世界十八位。民用工业品技术非常落后,质量低劣。工业生产中浪费惊人,劳动生产率增长幅度不断下降,农业生产长期落后。国民经济军事化拖垮经济,国际地位下降经济全面滑坡,人民生活水平下降◆面临怎样的困境? 材料三 俄国历史上靠扩张起家,民族众多,但各民族发展极不平衡。无论是沙皇,还是苏联都对少数民族实行同化的高压政策。斯大林时期采取镇压和强制迁徙的政策,造成很多问题。斯大林之后,高压政策被怀柔政策所取代,民族问题日益暴露,地方民族主义倾向日益明显。民族问题日益尖锐苏共的威望在下降三、戈尔巴乔夫改革(1985-1991)◆面临怎样的困境? 材料四 苏联社科院一次关于苏共性质的调查:认为苏共代表工人的占4%;认为苏共代表全体人民的占7%;认为苏共代表全体党员的占11%;认为苏共代表党的官僚、干部和机关人员的占85%。突破原有体制,重点改管理体制,承认市场调节三、戈尔巴乔夫改革(1985-1991)◆如何拯救危局? ◆有何特点? ◆存在什么问题? 戈尔巴乔夫……的经济改革方案,比以前……的改革前进了一步,……然而,该改革方案也有很大的局限性。这突出表现在:把调整国家与企业的经济关系局限于财政关系即利润分配关系,而未触及产权关系。事实表明,企业没有独立的产权,就不可能有真正的自主经营和自负盈亏,也不可能成为真正的商品生产者和市场主体。 直至苏联解体前,戈尔巴乔夫仍然认为,斯大林时期实行的不依赖外国贷款和不等待靠发展轻工业为依托的重工业发展战略,是当时条件下的唯一可能的道路,“这是一个创举,它把群众的革命热情当做经济发展的合力”。工业化一下子把国家提高到一个崭新的水平“,“这是具有全世界历史意义的功勋”。缺乏具体可行的配套方案依然优先发展重工业三、戈尔巴乔夫改革(1985-1991)◆存在什么问题? 改革陷入困境,经济继续滑坡。改革重点转入政治 后果:国内政局逐渐失控。1991年苏联解体三、戈尔巴乔夫改革(1985-1991)◆结果如何? ①提出“人道的、民主的社会主义”理论。

②实行多党制,放弃共产党的领导地位;

实行新闻自由等。1991年12月25日19时32分红旗从克里姆林宫上降落 “他摆弄这个国家,就像家庭主妇摆弄卷心菜一样。他以为只要把外面的烂叶子剥掉,就会有里边的好心子,他不停地剥下去,一直到剥光为止。”一位前苏联杂志主编这样讽刺戈尔巴乔夫 这是一幅反映苏联解体的漫画。斯大林去世后,后继的苏联领导人都不同程度的进行了改革。赫鲁晓夫把苏联改病了,勃列日涅夫把苏联改残了,戈尔巴乔夫把苏联改死了。走在棺材之前的就是戈尔巴乔夫,云层中的共产主义前辈们都不相信自己的眼睛,但却无法改变解体的事实。苏联解体是必然的,即使没有戈尔巴乔夫改革,苏联照样会解体。戈尔巴乔夫改革葬送了苏联,如果没有戈尔巴乔夫改革苏联就不会解体。 苏联解体到底是偶然的还是必然的? 大多数俄罗斯人把戈尔巴乔夫视为苏联解体、苏共垮台的罪魁祸首,俄罗斯社会上对他的指责不绝于耳。历史罪魁 结束世界冷战,把世界从核战争的威胁中挽救出来;

推进苏联国家自由和民主的进程(最大的功绩);

把国家从计划经济体制推向市场经济体制(重要的作用)。

前不久普京给他写了生日感谢信。民主功臣 苏共垮台、苏联解体

不是在战争中被打败瓦解的,

而是在和平的条件下完成的;

不是被反革命政治势力直接打倒的,

而是由执政党领导人自己宣布解散共产党、停止联盟存在的。◆ 反思 ◆什么教训?苏联经济改革的启示认识:苏联解体从根本上说是苏联模式(斯大林模式)的失败,

而不是社会主义制度的失败。

如中国探索出一条适合中国国情的社会主义建设道路。经验、教训:一方面,社会主义建设必须尊重客观规律,从实际出发,走符合国情的道路;

另一方面,改革不是一帆风顺的,社会主义制度要通过不断改革来完善。社会主义 (经济) 制度确立 阶段戈尔巴乔夫改革(深化、失败)回顾:苏联经济发展与改革的历程勃列日涅夫改革(趋于停滞)赫鲁晓夫改革(探索开始)斯大林经济体制(确立)新经济政策(新的探索)战时共产主义政策(探索)十月革命社会主义经济改革阶段社会主义建设道路不是一帆风顺的,必须不断的探索改革实践。课堂小结课后延伸……《解体之后:告诉你一个真实的俄罗斯》 如今俄罗斯的GDP增长得并不如预期,但人们谁也不愿意共产党重新组阁恢复社会主义道路。大家相信俄罗斯人会有一个美好的民主的资本主义未来。况且政府将三分之一的财政支出,用于教育、医疗、救济等社会领域的。从而建立和维持了一套完善的社会福利体系。让退休、失业、儿童、学生等等弱势人群,也扎扎实实地分享到经济增长的成果。

根据国际货币基金组织数据,2010年,中国人均GDP四千美元左右。同年俄罗斯的人均GDP在10,521美元左右,目前俄罗斯还是一个发展中国家,距离发达国家为期不远。一个人均GDP4000美元的国家竟然会把一个人均10,521 美元的国家叫做“穷国”,而且很多书刊继续把俄罗斯的转型和变革当作反面教材并自我陶醉。 《解体之后:告诉你一个真实的俄罗斯》 居民住房、自来水、热水、供暖,从来就不收费。天然气和电也是低收费。全民公费医疗有目共睹。义务教育制度令人羡慕。学生上学一律免费,教科书均由学校无偿提供。而且所有的学校一律免费供应全体学生一顿丰盛的、营养充分的早餐或午餐。俄罗斯社会的优惠福利政策每年所需要的资金相当于政府全部预算的68%。普京一再声称:俄罗斯改革目标是国强民富。《解体之后:告诉你一个真实的俄罗斯》 苏联解体20来年了,但是对戈尔巴乔夫这个已经是风烛残年老人的争论与评价却从未中断过。梅德韦杰夫担任俄罗斯总统期间宣布,颁给他象征俄罗斯最高荣誉的“圣安德烈勋章”,表彰他在前苏联末期担任国家领袖时所做出的贡献,标志着俄国政府对他罕见的承认。经过20年的反思与冷静,已有51%左右的民众对他作出了正面的评价。2011年3月2日戈尔巴乔夫80岁的生日,俄罗斯民间出现了自发的“感谢戈尔巴乔夫”运动。一些居民区的街头大型广告牌上还贴出了很多写有“感谢戈尔巴乔夫!”的大幅广告。《解体之后:告诉你一个真实的俄罗斯》 戈氏开启了俄国走向政治民主和市场经济之路,当今俄国的民意也承认戈尔巴乔夫带给他们的进步,人们有了言论、集会、结社、信仰和迁徙的自由,有了选择国家领导人、维护自己利益的政治权利,有了拥有财产的权利,没有人愿意再回到原来的模式。

最多他也只是一个失败的社会主义改革家罢了,但是他却是俄罗斯成功的现代化民族改革家。

斯大林下令把司机和列车员枪决;

赫鲁晓夫则为他们平反;

勃列日涅夫把窗帘拉上并命令左右摇动列车,造成列车正在运行的假象;

戈尔巴乔夫则拉开窗帘,把身子探出窗外大声喊到:“前面没有铁轨了,前面没有铁轨了!”他们几位为苏联做了些什么呢?

他们的所作所为给苏联带来了哪些影响呢?1986年在苏联流传的一则笑话第三单元 各国经济体制的创新和调整第17课 苏联的经济改革从斯大林体制的弊端说起…… 1953年斯大林逝世。此时,斯大林模式的弊端日益显露:由于片面发展重工业,忽视农业,导致农业生产长期徘徊不前。到1953年,苏联农业单位面积产量低于十月革命前的水平,牲畜存栏数与1913年相等,而苏联人口比1913年增加了20%。这种状况影响了人民生活水平的提高,也不能满足工业发展对粮食和原料的需求。排长队购物的苏联民众改革势在必行一、赫鲁晓夫改革(1953-1964)提高农副产品的收购价格,增加农民收入◆ 怎样改革? 以期增加粮食产量所有制和分配形式没有质的变化◆ 有何特点? 增强农庄的技术力量并没扩大企业自主权①改革重点在农业 ②小修小补 农民仍旧无经营自主权 1953-1958年间,农业产量平均增长率达6.8%,农民年收入从平均每户150美元增加到600美元。1950-1960年,在农业人口减少了1100万的情况下,农业产量仍明显增加。

在工业方面,1951-1965年,苏联工业的年平均增长率达10.7%,钢铁、煤炭和石油等重要战略物资的产量都逐年增加。

军事科技水平继续保持国际领先地位:1954年,建立起世界上第一座原子能发电站;1957年,研制出世界上第一枚洲际导弹;同年将人类历史上第一颗人造地球卫星送入太空;1961年,第一艘载人宇宙飞船也成功上天。农业产量有一定的增长,农民收入有所增加工业仍然保持了较高的增长势头军事科技水平继续保持国际领先地位一、赫鲁晓夫改革(1953-1964)◆ 效果如何? 1954年的粮食总产量达到8560万吨,其中来自开垦地的产量为 3720万吨。但是由于开垦前对那里的土壤和气候条件未进行科学的分析,大规模的开垦破坏了广阔草原上的植被,从1955年到1960年,已有几十万公顷土地被风沙侵蚀。1962年夏季东部干旱,风化侵蚀波及了几百万公顷。仅在巴夫洛达州一地就有150万公顷土地被风“刮走了”。

——1964年莫斯科版《处女地地区国营农场和集体农庄》 这段材料反映出赫鲁晓夫改革的什么问题? 不尊重客观规律,带有很大的盲目性。 一、赫鲁晓夫改革(1953-1964)◆存在的问题? 有人说“赫鲁晓夫是斯大林的掘墓人,也是斯大林的守墓人。”你是否同意这种观点,请说明理由。(掘墓)敢于向旧的政治、经济模式挑战

的改革家。

(守墓)没有从根本上突破旧体制。 一、赫鲁晓夫改革(1953-1964)◆如何评价? 积极意义:揭开了苏联社会主义改革的序幕,

一定程度冲破了传统观念束缚,

取得了一定的成效。局限性:理论上没有突破斯大林体制,

只是在原有经济体制上的修修补补。实践中没有一贯的战略方针,

带有很大的盲目性,

加上赫鲁晓夫的个人因素,造成混乱。一、赫鲁晓夫改革(1953-1964)◆如何评价? 二、勃列日涅夫改革(1964-1982)◆如何改革? 赫氏改革的延续,无新意。减少指令性计划指标,有限地利用市场机制◆有何特点? ①重点在工业 ②依然小修小补 ◆效果如何? 前期有一定收效,后期陷于停滞。 勃列日涅夫执政初期,苏联经济不断发展。

1960年的社会总产值为3040亿卢布,1975年增为8626亿卢布。

工业产量增长迅速。1965—1975年间,年发电量从5070亿度增至10386亿度,石油产量从2.4亿吨增为4.9亿吨,钢产量从9100万吨增为1.4134亿吨,汽车的年产量从62万辆增为196万辆。

农畜产品的产量也逐步提高。1961—1965年间,谷物的年平均产量为1.3亿吨,肉类为930万吨。第九个五年计划期间(1971—1975)的年平均产量,谷物为1.8亿吨,肉类为1400万吨。

工农业的发展使苏联同美国的经济差距缩小了。

据苏联官方统计,1950年苏联的国民收入只及美国的31%,1975年上升到67%。工业生产从30%升为80%以上,农业生产从55%升为85%。

而据美国国务院的计算,苏联1950年的国民生产总值为美国的33%,1975年升为53%。两者的百分比不一样,但都反映了苏美差距日趋缩小的变化趋势。

——徐天新等著:《当代世界史(1945—1992)》勃列日涅夫改革前期有一定收效-----(课后阅读理解) 勃列日涅夫为人谨慎,秉性保守,习惯于因循守旧,按陈规办事,最怕重大的变革和转折。他在开会或讨论问题时,总是先听大家发表看法,然后尽量照顾各方面的立场和利益加以折中,采取中间路线。所以,有人称他为“妥协能手”。 苏联为在军事上赶上美国,扭转在军事上不利的地位,加大军费开支。70年代军费开支都保持在每年超过美国20% 。勃列日涅夫时期苏联几乎每两位科学家中就有一位在研究坦克、火炮和导弹,军工生产差不多占国民生产的40% 。 ——《世界现代史》勃氏观念保守,因循守旧,无法突破原有体制 美苏争霸,军备竞赛加重经济负担二、勃列日涅夫改革(1964-1982)◆后期改革为何停滞? 1975年以后,苏联国民经济的持续低速发展,1985年苏联的国民收入为美50%(苏联称67%);社会总产值为美40%; 工业劳动生产率为美50-55%; 农业劳动生产率25%; 科技落后美国10-20年。苏联的农业拖了国民经济的后腿, 基本上仍是靠天吃饭。水浇地面积仅占播种面积的7.3%。有人把勃列日涅夫时期称为“停滞的年代”。 勃列日涅夫改革最终失败(停滞不前)二、勃列日涅夫改革(1964-1982)◆结局如何? 思考:赫鲁晓夫和勃列日涅夫的改革有何异同?目的:

结果:

败因:同:异:内容:都是为了解决“斯大林模式”的弊端;

都有一定的效果,只是勃氏改革后期停滞不前;

两者都没有从根本上破除“斯大林模式”。侧重点有所不同,

前者的重点在农业,

后者的重点在工业。材料二 美苏争霸、军备竞赛加重了经济负担,加剧了经济困难,国民经济军事化拖垮了经济,因投资和分配向军事部门严重倾斜;70年代以来西欧、日本经济迅速发展,80年代初美国率先走出“滞胀”,经济持续增长,苏联面临在国际竞争中降为二流强国的危险。三、戈尔巴乔夫改革(1985-1991)材料一 1985年,苏联人均GDP为3.396美元,不仅落后于西方发达国家,而且落后于亚洲、拉美一些国家。苏联人均生活水平从革命前居欧洲第五位下降至居世界十八位。民用工业品技术非常落后,质量低劣。工业生产中浪费惊人,劳动生产率增长幅度不断下降,农业生产长期落后。国民经济军事化拖垮经济,国际地位下降经济全面滑坡,人民生活水平下降◆面临怎样的困境? 材料三 俄国历史上靠扩张起家,民族众多,但各民族发展极不平衡。无论是沙皇,还是苏联都对少数民族实行同化的高压政策。斯大林时期采取镇压和强制迁徙的政策,造成很多问题。斯大林之后,高压政策被怀柔政策所取代,民族问题日益暴露,地方民族主义倾向日益明显。民族问题日益尖锐苏共的威望在下降三、戈尔巴乔夫改革(1985-1991)◆面临怎样的困境? 材料四 苏联社科院一次关于苏共性质的调查:认为苏共代表工人的占4%;认为苏共代表全体人民的占7%;认为苏共代表全体党员的占11%;认为苏共代表党的官僚、干部和机关人员的占85%。突破原有体制,重点改管理体制,承认市场调节三、戈尔巴乔夫改革(1985-1991)◆如何拯救危局? ◆有何特点? ◆存在什么问题? 戈尔巴乔夫……的经济改革方案,比以前……的改革前进了一步,……然而,该改革方案也有很大的局限性。这突出表现在:把调整国家与企业的经济关系局限于财政关系即利润分配关系,而未触及产权关系。事实表明,企业没有独立的产权,就不可能有真正的自主经营和自负盈亏,也不可能成为真正的商品生产者和市场主体。 直至苏联解体前,戈尔巴乔夫仍然认为,斯大林时期实行的不依赖外国贷款和不等待靠发展轻工业为依托的重工业发展战略,是当时条件下的唯一可能的道路,“这是一个创举,它把群众的革命热情当做经济发展的合力”。工业化一下子把国家提高到一个崭新的水平“,“这是具有全世界历史意义的功勋”。缺乏具体可行的配套方案依然优先发展重工业三、戈尔巴乔夫改革(1985-1991)◆存在什么问题? 改革陷入困境,经济继续滑坡。改革重点转入政治 后果:国内政局逐渐失控。1991年苏联解体三、戈尔巴乔夫改革(1985-1991)◆结果如何? ①提出“人道的、民主的社会主义”理论。

②实行多党制,放弃共产党的领导地位;

实行新闻自由等。1991年12月25日19时32分红旗从克里姆林宫上降落 “他摆弄这个国家,就像家庭主妇摆弄卷心菜一样。他以为只要把外面的烂叶子剥掉,就会有里边的好心子,他不停地剥下去,一直到剥光为止。”一位前苏联杂志主编这样讽刺戈尔巴乔夫 这是一幅反映苏联解体的漫画。斯大林去世后,后继的苏联领导人都不同程度的进行了改革。赫鲁晓夫把苏联改病了,勃列日涅夫把苏联改残了,戈尔巴乔夫把苏联改死了。走在棺材之前的就是戈尔巴乔夫,云层中的共产主义前辈们都不相信自己的眼睛,但却无法改变解体的事实。苏联解体是必然的,即使没有戈尔巴乔夫改革,苏联照样会解体。戈尔巴乔夫改革葬送了苏联,如果没有戈尔巴乔夫改革苏联就不会解体。 苏联解体到底是偶然的还是必然的? 大多数俄罗斯人把戈尔巴乔夫视为苏联解体、苏共垮台的罪魁祸首,俄罗斯社会上对他的指责不绝于耳。历史罪魁 结束世界冷战,把世界从核战争的威胁中挽救出来;

推进苏联国家自由和民主的进程(最大的功绩);

把国家从计划经济体制推向市场经济体制(重要的作用)。

前不久普京给他写了生日感谢信。民主功臣 苏共垮台、苏联解体

不是在战争中被打败瓦解的,

而是在和平的条件下完成的;

不是被反革命政治势力直接打倒的,

而是由执政党领导人自己宣布解散共产党、停止联盟存在的。◆ 反思 ◆什么教训?苏联经济改革的启示认识:苏联解体从根本上说是苏联模式(斯大林模式)的失败,

而不是社会主义制度的失败。

如中国探索出一条适合中国国情的社会主义建设道路。经验、教训:一方面,社会主义建设必须尊重客观规律,从实际出发,走符合国情的道路;

另一方面,改革不是一帆风顺的,社会主义制度要通过不断改革来完善。社会主义 (经济) 制度确立 阶段戈尔巴乔夫改革(深化、失败)回顾:苏联经济发展与改革的历程勃列日涅夫改革(趋于停滞)赫鲁晓夫改革(探索开始)斯大林经济体制(确立)新经济政策(新的探索)战时共产主义政策(探索)十月革命社会主义经济改革阶段社会主义建设道路不是一帆风顺的,必须不断的探索改革实践。课堂小结课后延伸……《解体之后:告诉你一个真实的俄罗斯》 如今俄罗斯的GDP增长得并不如预期,但人们谁也不愿意共产党重新组阁恢复社会主义道路。大家相信俄罗斯人会有一个美好的民主的资本主义未来。况且政府将三分之一的财政支出,用于教育、医疗、救济等社会领域的。从而建立和维持了一套完善的社会福利体系。让退休、失业、儿童、学生等等弱势人群,也扎扎实实地分享到经济增长的成果。

根据国际货币基金组织数据,2010年,中国人均GDP四千美元左右。同年俄罗斯的人均GDP在10,521美元左右,目前俄罗斯还是一个发展中国家,距离发达国家为期不远。一个人均GDP4000美元的国家竟然会把一个人均10,521 美元的国家叫做“穷国”,而且很多书刊继续把俄罗斯的转型和变革当作反面教材并自我陶醉。 《解体之后:告诉你一个真实的俄罗斯》 居民住房、自来水、热水、供暖,从来就不收费。天然气和电也是低收费。全民公费医疗有目共睹。义务教育制度令人羡慕。学生上学一律免费,教科书均由学校无偿提供。而且所有的学校一律免费供应全体学生一顿丰盛的、营养充分的早餐或午餐。俄罗斯社会的优惠福利政策每年所需要的资金相当于政府全部预算的68%。普京一再声称:俄罗斯改革目标是国强民富。《解体之后:告诉你一个真实的俄罗斯》 苏联解体20来年了,但是对戈尔巴乔夫这个已经是风烛残年老人的争论与评价却从未中断过。梅德韦杰夫担任俄罗斯总统期间宣布,颁给他象征俄罗斯最高荣誉的“圣安德烈勋章”,表彰他在前苏联末期担任国家领袖时所做出的贡献,标志着俄国政府对他罕见的承认。经过20年的反思与冷静,已有51%左右的民众对他作出了正面的评价。2011年3月2日戈尔巴乔夫80岁的生日,俄罗斯民间出现了自发的“感谢戈尔巴乔夫”运动。一些居民区的街头大型广告牌上还贴出了很多写有“感谢戈尔巴乔夫!”的大幅广告。《解体之后:告诉你一个真实的俄罗斯》 戈氏开启了俄国走向政治民主和市场经济之路,当今俄国的民意也承认戈尔巴乔夫带给他们的进步,人们有了言论、集会、结社、信仰和迁徙的自由,有了选择国家领导人、维护自己利益的政治权利,有了拥有财产的权利,没有人愿意再回到原来的模式。

最多他也只是一个失败的社会主义改革家罢了,但是他却是俄罗斯成功的现代化民族改革家。

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的农耕经济

- 第1课 精耕细作农业生产模式的形成

- 第2课 中国古代的土地制度

- 第3课 区域经济和重心的南移

- 第4课 农耕时代的手工业

- 第5课 农耕时代的商业与城市

- 第6课 近代前夜的发展与迟滞

- 第二单元 工业文明的崛起和对中国的冲击

- 第7课 新航路的开辟

- 第8课 欧洲殖民者的扩张与掠夺

- 第9课 改变世界的工业革命

- 第10课 近代中国社会经济结构的变动

- 第11课 民国时期民族工业的曲折发展

- 第12课 新潮冲击下的社会生活

- 第13课 交通与通讯的变化

- 第三单元 各国经济体制的创新和调整

- 第14课 社会主义经济体制的建立

- 第15课 大萧条与罗斯福新政

- 第16课 战后资本主义经济的调整

- 第17课 苏联的经济改革

- 第四单元 中国社会主义建设发展道路的探索

- 第18课 中国社会主义经济建设曲折发展

- 第19课 经济体制改革

- 第20课 对外开放格局的形成

- 第21课 经济腾飞与生活巨变

- 第五单元 经济全球化的趋势

- 第23课 战后资本主义世界经济体系的形成

- 第24课 欧洲的经济区域一体化

- 第25课 亚洲与美洲的经济区域集团化

- 第26课 经济全球化的趋势