2023-2024学年统编版(部编版)历史选择性必修一 第三单元 法律与教化 质量检测(解析版)

文档属性

| 名称 | 2023-2024学年统编版(部编版)历史选择性必修一 第三单元 法律与教化 质量检测(解析版) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 92.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-22 09:54:34 | ||

图片预览

文档简介

第三单元法律与教化 质量检测

满分:100分 考试时间:90分钟

一、选择题(本大题共15小题,每小题3分,共45分)

1. “法鼎”来源于春秋战国时代。最初,各诸侯国的法典都秘藏于官府之内,平民无权查阅。至春秋后期,郑国执政子产开历史先河,将国家法典刻在鼎上,示法于民,即所谓“法鼎天下,法在人心”。此举( )

A.利于扩大法律的适用范围

B.倾向于对平民权益的保护

C.彰显了法律的“去神秘化”

D.力求稳定封建统治秩序

2.唐律明文规定,“奴婢告主,(主)非谋反、逆、叛者,皆绞”。而宋代法律明确规定奴婢拥有诉权,有权与雇主对簿公堂。这一变化表明,宋代( )

A.律令儒家化色彩更浓厚

B.社会思想观念更加开放

C.封建等级制度趋向解体

D.社会成员身份趋于平等

3.中国传统法律体系承认家长在家庭中拥有特殊地位。但晚清和民国初年的新法典已承认个人拥有不可剥夺的权利、男女平等、妇女有财产继承权等。这一转变促进了当时( )

A.民主共和观念的形成

B.传统家族社会的解体

C.近代法律体系的确立

D.社会风俗根本性变革

4.北宋《宋刑统》规定:对于丧夫的妇女,“非女之祖父母、父母而强嫁之者,徒一年;期亲嫁者,减二等,各离之,女追归前家,娶者不坐”。宋真宗时,下诏:“不逞之民娶妻,绐取其财而亡,妻不能自给者,自今即许改适。”宋代这些规定( )

A.反映出妇女政治地位的提升

B.表明理学正统地位出现动摇

C.说明妇女再嫁受到官方反对

D.有利于维护妇女的合法权益

5.宋朝规定,“私居,执政、亲王曰府,余官曰宅,庶民曰家”“凡庶民家,不得施重栱、藻井及五色文采为饰,仍不得四铺飞檐。庶人舍屋,许五架,门一间两厦而已”。这反映了当时( )

A.社会等级结构日益固化

B.社会奢靡之风受到压制

C.儒家伦理渗入社会生活

D.庶族地主力量不断上升

6.《十二铜表法》规定:如被告因疾病或年老不能出庭,原告应提供交通工具;如诉讼当事人为富有者,则担保其按时出庭的保证人,应为具有同等财力的人;如为贫民,则任何人都可充任。这反映了《十二铜表法》( )

A.限制奴隶主贵族的特权

B.适当照顾弱势群体利益

C.侧重维护平民合法权益

D.重视保护公民私有财产

7. 1764年,意大利刑法学家贝卡里亚提出:在法官判决之前,一个人是不能被称为罪犯的。只要还不能断定他已经侵犯了给予他公共保护的契约,社会就不能取消对他的公共保护。贝卡里亚的观点类似于古罗马法的( )

A.“没有告诉人就没有法官”

B.“法律之内,应有天理人情在”

C.“任何人不因思想受处罚”

D.“不得基于怀疑而惩罚任何人”

8.有学者说:“正是罗马法学家将古代希腊传统下的自然法融汇到罗马法‘躯干’之中,才促使整个罗马法律体系充满着理性的光辉。在罗马有一种法……称为法律解答,即法学家的解答。”这反映出( )

A.罗马法的发展具有一定专制特点

B.罗马法维护了罗马帝国的长治久安

C.罗马法律变更具有很大的随意性

D.法学家推动了罗马法的发展与完善

9.《法国民法典》第165条关于婚姻仪式的规定说“婚姻仪式,于当事人一方的住所,在身份吏前公开举行”,排除了教会对结婚的管辖。其他如关于财产、契约等的规定也未为宗教的干预留下任何余地。该内容体现的法律思想是( )

A.人人平等 B.契约自由

C.教俗分离 D.公序良俗

10.西方有两大法律体系:一支是以罗马法为基础的大陆法系;另一支是以英国普通法为基础的英美法系。罗马法形成和发展的一个重要时期是公元1-3世纪;英美法系则形成于18世纪,19世纪、20世纪后传遍世界。从时间背景分析,两大法律体系的形成和发展主要受哪一因素影响( )

A.严格先进的法律理念

B.工业资本主义的发展

C.领土扩张和军事征服

D.成文法形式易于传播

11.恩格斯指出:“中世纪是从粗野的原始状态发展而来的……政治和法律都掌握在僧侣手中,也和其他一切科学一样,成了神学的分支,一切按照神学中通行的原则来处理。教会教条同时就是政治信条,圣经词句在各法庭中都有法律的效力。”对此解读最准确的是( )

A.中世纪依旧保持着原始和粗野状态

B.中世纪政治按照神学通行原则处理

C.中世纪法律制定依据是基督教神学

D.中世纪的政治和法律服从教会神学

12. 1949年颁布的《共同纲领》第17条规定:“废除国民党反动政府一切压迫人民的法律、法令和司法制度,制定保护人民的法律、法令,建立人民司法制度。”第19条第2款中还使用了“人民司法机关”的概念。这些规定( )

A.为协商民主奠定了基础

B.有利于实现人民当家作主

C.确立了审判独立的原则

D.具有社会主义革命的性质

13.改革开放新时期,中国特色社会主义法律体系以完善经济法治为龙头,拓展到各个社会关系领域,赢得了公众的认可与支持,依法行政全面推进。并且行政执法体制基本建立,行政监督制度和机制基本完善。这些成就的取得( )

A.说明党开始认识到法治建设的价值

B.体现了我国法律意识和法治观念的普及

C.成为社会主义建设持续推进的保障

D.表明了法治建设是经济建设的有力补充

14.到2010年,除现行宪法外,我国已有现行有效的法律237件,行政法规近600件,地方性法规700多件,自治条例和单行条例600多件,经济特区法规200多件,国务院部门和有立法权的地方政府共制定规章2万余件。这表明( )

A.特色社会主义法律体系的形成

B.法治建设是国家治理的革命

C.实现社会主义精神文明建设

D.公民的法律意识得到增强

15. 2017年,习近平在中共十九大报告中指出:到2035年基本实现社会主义现代化时,要求法治国家、法治政府、法治社会基本建成;到2050年全面实现社会主义现代化时,中国法治建设应达到更高程度。这反映出新时期中国( )

A.法治建设与经济发展的互推性

B.依法治国对社会要求的多元性

C.社会发展对法制建设的紧迫性

D.社会发展与依法治国的同步性

二、非选择题(本大题共4小题,第16题16分,第17题13分,第18题14分,第19题12分,共55分)

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 当法律和道德发生冲突时,先秦时期不同派别的主张不同。《论语》记载孔子“子为父隐、父为子隐,直在其中”。《商君传》记载商鞅“至治,夫妻交友不能相为弃恶盖非(盖非:相互掩盖),而不害于亲,民人不能相为隐”。

——摘编自许世英等《中国古代法制中的

法律与道德》

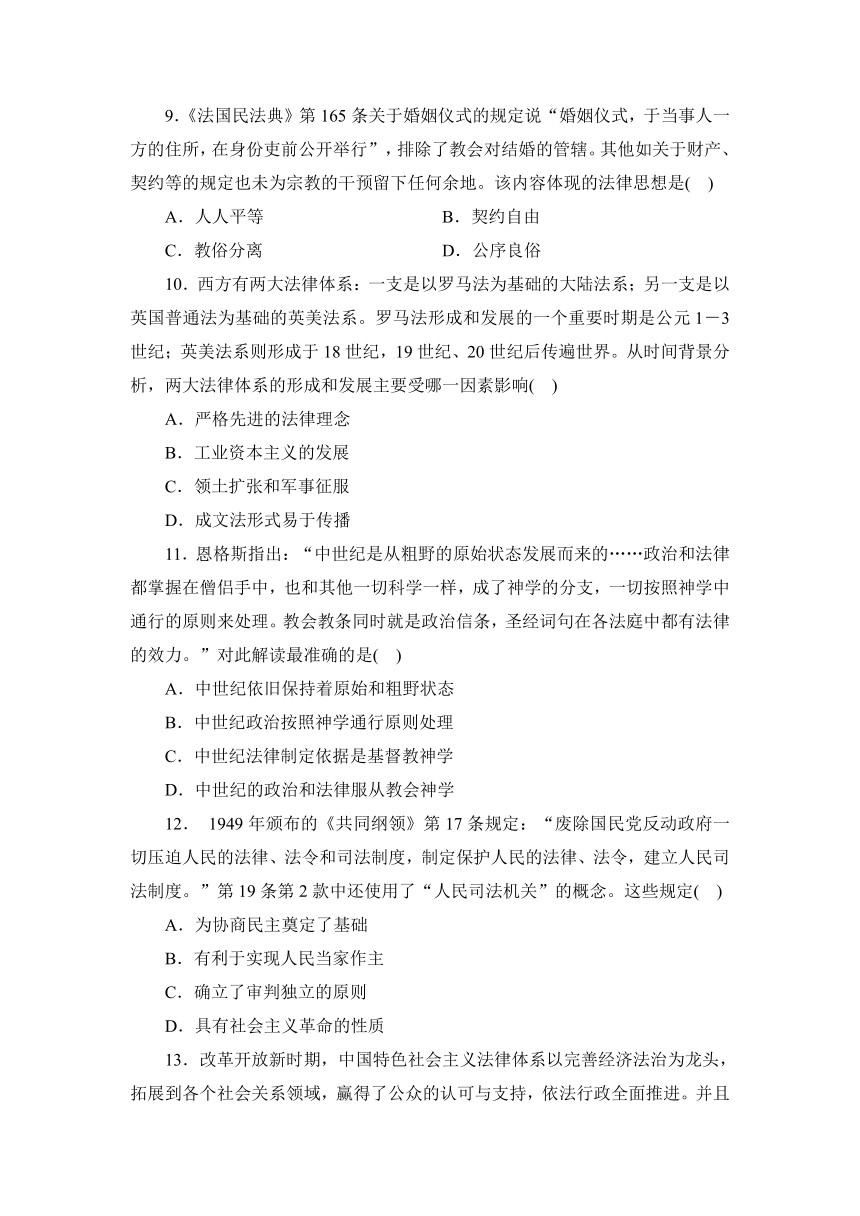

材料二

时期 案件 法律规定 判决结果 判决理由

西汉 子为保护父亲不被他人伤害,而误伤己父 《张家山汉简》:杀伤父母,枭其首市 子无罪 《春秋》之义,父为子隐……

魏晋 朱谦之父为族人朱幼方烽火所焚。谦之成人,手刃杀幼方 《晋律》:准五服以制罪 帝嘉其义,赦 杀一罪人,未足弘宪;活一孝子,实广风德

唐朝 一人(上官兴)因醉杀人亡窜,吏执其父下狱。兴自首请罪,以出其父 《唐律疏议》:杀人者斩 诏免死配流 以其首罪免父,有光孝义

(1)根据材料一,分别概括孔子和商鞅的法制观念,并结合所学知识,简析二者法制观念不同的原因。(8分)

(2)根据材料二,概括西汉到隋唐法律发展的趋势,并结合所学知识分析其历史影响。(8分)

17.阅读材料,完成下列要求。

材料 同治年间,浙江余姚举人杨乃武与葛毕氏(小白菜)被怀疑通奸杀夫。在审理时,知县刘锡彤受道听途说影响,认定二人有奸情,因而刑讯逼供迫使二人认罪。此案惊动朝廷,在数度更审后终获清白。该案由于其强烈的现实感,成为后世研究中最为吸引人眼球的作品。关于冤案的成因,可以排除因官员受贿制造冤狱的可能,造成冤案的真正原因是浙江各审案有关人员的渎职所致。无独立人格身份的小白菜在本案的司法过程中根本没有话语权,无法申冤,也是导致该案成冤案的关键因素之一。究其根本,与当时清代法律制度乃至整个社会状况都有着紧密的关系,刑讯逼供和秘密审判为冤案的形成提供了制度基础。关于冤案平反的原因,首要原因是朝廷通过复查该案,敲打地方督抚,重振自十九世纪五十年代始逐渐衰落的皇权,进而改变内轻外重的权力格局。另外,该案还引起外国人重视,有某外使在总署中宣言:“贵国刑狱,不过如杨乃武案含糊了结耳。”反映出该案的昭雪也受到外国舆论的压力,有改善中国形象的考虑。此外,《申报》的跟踪报道和大肆宣传起了很大作用。正如一名外国学者说的,杨乃武案得以广泛传播并被证实为冤案,在很大程度上要感谢《申报》充满活力的记者们。

——改编自韩剑尘、林晓凤《晚清杨乃武与

小白菜案的学术史考察与反思》

解读材料中的信息,提炼观点,并结合所学知识加以论述。(13分)(要求:观点明确,史论结合,论述充分)

18.中西法律文化对比。阅读材料,回答问题。

材料一 中国古代法制在法的规范中也体现礼教价值观,“依法断案”也是“合礼裁判”,在司法实践中往往会遇到违法而合礼教或不违法而违背礼教的行为,即“法外之情”和“法外之非”。“八议”制度是中国古代法制中的一项重要制度。所谓“八议”,是指亲(皇亲国戚)、故(皇帝的故旧)、功(功劳卓著的人)等八种人的犯罪,司法机关不自行处理,要先交大臣“议罪”,再奏请皇帝最终裁决,古代的诉讼虽然也收集使用物证人证,但更重视口供,以口供作为定案的主要根据。在通常情况下,没有认罪的口供是不能定案的,这就导致刑讯逼供。在中央,秦汉的廷尉、唐宋明清的刑部,一般都要受制于丞相、内阁等中央行政中枢;在地方,秦以后由郡守、县令等各级地方行政机关掌握司法审判。

——摘编自王继尧《论中国古代司法制度的

演变及特点》

材料二 1649年1月,英国有史以来最重大的审判即将举行。克伦威尔等下议院议员之所以选择公开审判国王查理一世,不仅仅是为了遵守普通法律传统、防止未来的暴政,更是为了让全世界见证他们进行的是正义的事业。律师约翰·库克在公诉书中开门见山地宣告查理·斯图亚特“受托行使的有限统治权是国家法律所赋予的,此外并无其他来源。从他接受托付时起,他就应实践为人民谋利益的誓言、履行维护人民权利和自由的职责”。随后,公诉书列举了国王的暴政,指出被告“是导致这个国家的无数自由人民被杀的罪魁祸首”。在公诉词的最后一段,检察官宣告:“本人约翰·库克代表英国人民控告查理·斯图亚特的叛国阴谋和其他罪行构成暴君、叛国贼、杀人犯和英国人民公敌,并且请求法庭责令英国国王查理·斯图亚特对上述各点一一进行回答。由此所引发的一切程序、检验、审讯、刑罚以及判决都应当是符合正义的。”1月27日,特别法庭做出判决:本法庭宣判查理·斯图亚特,作为暴君、叛国者、杀人犯和本国善良人民之公敌,应被处以身首异处的死刑。

——摘编自【英】杰弗里·罗伯逊《弑君者:把查理

一世送上断头台的人》

(1)根据材料一,概括中国古代司法审判制度的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括审判查理一世的背景,指出该公诉书在法制史和思想史上的重大价值。(8分)

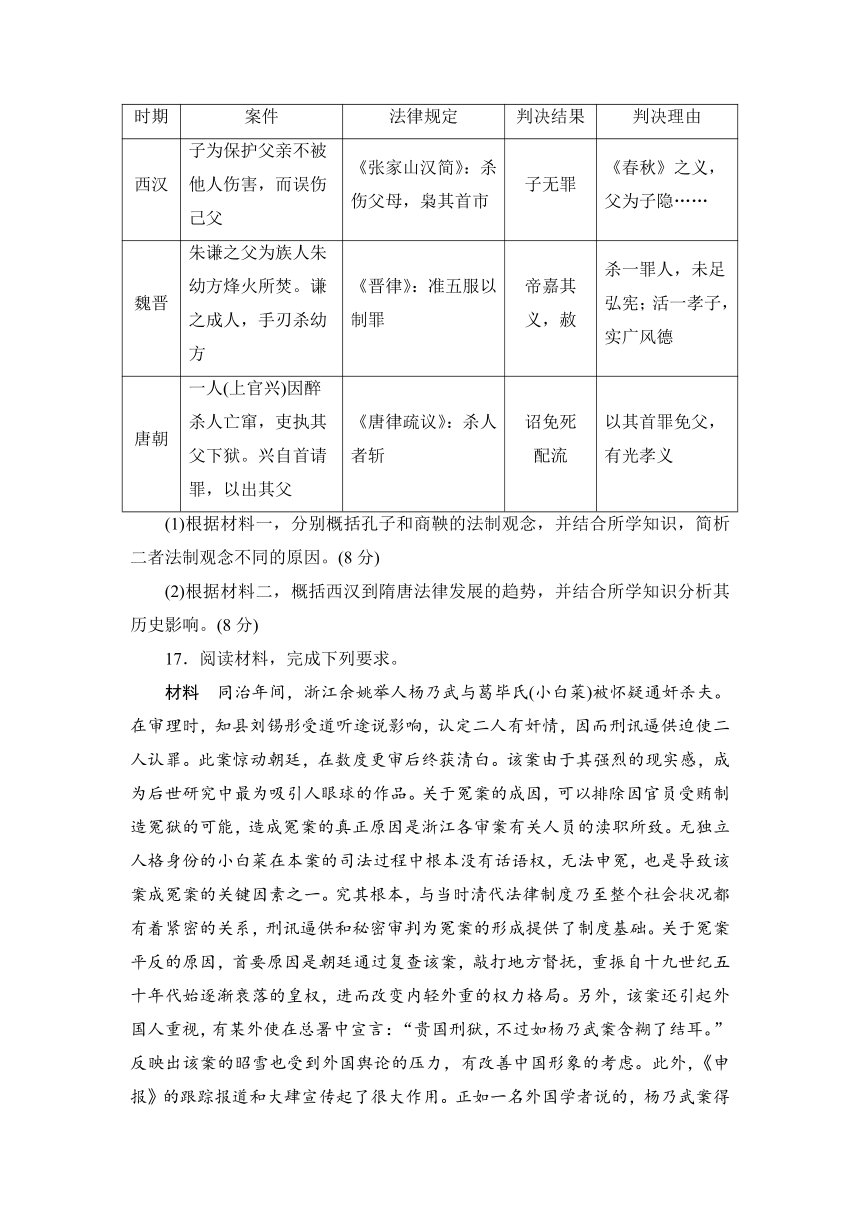

19.阅读材料,完成下列要求。

材料

德礼为政教之本,刑罚为政教之用。 法是最高的理性,法是一种最高权利,是正义和非正义的人的标准。

名例律首列为“十恶”,谋反罪居首。 “没有东西比皇帝陛下更高贵和更神圣”。皇帝敕令具有法律的效力。

“妇有七去:不顺父母去,无子去,淫去,妒去,有恶疾去,多言去,窃盗去。” 妻不忠时,夫有权将其杀死。妻的财产不论婚前或婚后,一律归夫所有。

犯罪之人,皆有条例。断狱之法,须凭正文。若不具引,或致乖谬。违而不具引者,笞三十。 不得基于怀疑而惩罚任何人。……与其判处无罪之人,不如容许罪犯逃避惩罚。

诸强盗,不得财徒二年,一尺徒三年,二匹加一等;十匹及伤人者,绞;杀人者,斩。其持杖者,虽不得财,流三千里;五匹,绞;伤人者,斩。 在夜间窃取耕地的庄稼或放牧的,如为适婚人,则处死以祭谷神;如为未适婚人,则由长官酌情鞭打,并处以赔偿双倍于损害的罚金。

诸八议者(注:八议指亲、故、贤、能、功等八类人),犯死罪者,皆条所坐及应议之状,先奏请议,议定奏裁,流罪以下,减一等。 法律保护除奴隶以外的自由民的权利,自由民在“法律面前人人平等”,依法享有国家全面保护的公权和私权。

——摘编自《唐律疏议》《罗马民法大全》

阅读表格中《唐律疏议》和《罗马民法大全》的内容,提取至少两项互相关联的信息,并结合所学知识予以说明。(12分)(要求:提取信息准确,相互关联,言之成理)

第三单元法律与教化 质量检测

满分:100分 考试时间:90分钟

一、选择题(本大题共15小题,每小题3分,共45分)

1. “法鼎”来源于春秋战国时代。最初,各诸侯国的法典都秘藏于官府之内,平民无权查阅。至春秋后期,郑国执政子产开历史先河,将国家法典刻在鼎上,示法于民,即所谓“法鼎天下,法在人心”。此举( C )

A.利于扩大法律的适用范围

B.倾向于对平民权益的保护

C.彰显了法律的“去神秘化”

D.力求稳定封建统治秩序

解析: 根据材料可知,春秋初期,各诸侯国的法典都秘藏于官府之内,平民无权查阅。至春秋后期,国家法典刻在鼎上,示法于民,百姓对之一目了然,所敬畏的是国家的法律,而不再是垄断法律的贵族,法鼎象征的不仅是法律至高无上的权威,更重要的是法律的“去神秘化”,C项正确;材料未展示法律的具体内容,故无法得知它是否扩大法律适用范围和维护平民利益,故排除A、B两项;春秋后期,郑国并未建立封建统治,排除D项。故选C项。

2.唐律明文规定,“奴婢告主,(主)非谋反、逆、叛者,皆绞”。而宋代法律明确规定奴婢拥有诉权,有权与雇主对簿公堂。这一变化表明,宋代( D )

A.律令儒家化色彩更浓厚

B.社会思想观念更加开放

C.封建等级制度趋向解体

D.社会成员身份趋于平等

解析: 结合所学知识可知,与唐律严禁奴婢告主不同的是,宋代法律明确规定奴婢拥有诉权,可以与雇主对簿公堂等,表明宋代奴仆群体地位有所提升,社会成员身份趋于平等,D项正确;奴婢的诉讼权从无到有,不能说明宋代律令儒家化色彩更浓厚,排除A项;与宋代相比,唐代的社会思想观念更加开放,排除B项;材料不能说明宋朝时期,中国以君权至上为核心的封建等级制度趋向解体,排除C项。故选D项。

3.中国传统法律体系承认家长在家庭中拥有特殊地位。但晚清和民国初年的新法典已承认个人拥有不可剥夺的权利、男女平等、妇女有财产继承权等。这一转变促进了当时( B )

A.民主共和观念的形成

B.传统家族社会的解体

C.近代法律体系的确立

D.社会风俗根本性变革

解析: 根据材料和所学知识可知,古代中国是农耕文明国家,在传统法律体系中承认家长在家庭中拥有特殊地位;近代中国,在西方工业文明的冲击下,政治体制、经济结构、思想观念发生重大变化,晚清和民国初年的新法典已承认个人拥有不可剥夺的权利、男女平等、妇女有财产继承权等,使传统家族社会逐渐解体,B项正确;A项是辛亥革命的影响,与材料不符,排除;新法典的内容只是近代法律的内容之一,不能体现近代法律体系的确立,排除C项;D项说法过于绝对化,近代中国社会风俗新旧交织,排除。故选B项。

4.北宋《宋刑统》规定:对于丧夫的妇女,“非女之祖父母、父母而强嫁之者,徒一年;期亲嫁者,减二等,各离之,女追归前家,娶者不坐”。宋真宗时,下诏:“不逞之民娶妻,绐取其财而亡,妻不能自给者,自今即许改适。”宋代这些规定( D )

A.反映出妇女政治地位的提升

B.表明理学正统地位出现动摇

C.说明妇女再嫁受到官方反对

D.有利于维护妇女的合法权益

解析: 由材料可知,北宋法律规定,父母、亲属不得强迫妇女再嫁,宋真宗时允许生计困难的妇女再嫁,这些规定保证了妇女再嫁时的自主选择权,维护了妇女的合法权益,D项正确;材料未涉及宋代妇女政治地位的变化,排除A项;宋代理学强调“存天理,灭人欲”,材料未体现理学的影响,且理学正统地位确立于南宋,排除B项;“反对”的说法不符合材料内容,排除C项。故选D项。

5.宋朝规定,“私居,执政、亲王曰府,余官曰宅,庶民曰家”“凡庶民家,不得施重栱、藻井及五色文采为饰,仍不得四铺飞檐。庶人舍屋,许五架,门一间两厦而已”。这反映了当时( C )

A.社会等级结构日益固化

B.社会奢靡之风受到压制

C.儒家伦理渗入社会生活

D.庶族地主力量不断上升

解析: 根据材料可知,宋朝政府对不同阶层社会成员住宅的名称、装潢、规模等,明确规范、严格限制,反映了当时儒家注重秩序、强调儒家伦理的观念已渗入到社会生活中,C项正确;政府规范不同阶层私人住宅的做法,不能说明社会等级结构日益固化,排除A项;只有政府就私人住宅规制颁布的一纸法令,不能说明社会奢靡之风受到了压制,排除B项;庶族地主力量不断上升与“庶人舍屋,许五架,门一间两厦而已”不符,排除D项。故选C项。

6.《十二铜表法》规定:如被告因疾病或年老不能出庭,原告应提供交通工具;如诉讼当事人为富有者,则担保其按时出庭的保证人,应为具有同等财力的人;如为贫民,则任何人都可充任。这反映了《十二铜表法》( B )

A.限制奴隶主贵族的特权

B.适当照顾弱势群体利益

C.侧重维护平民合法权益

D.重视保护公民私有财产

解析: 根据材料可知,要求原告为疾病或年老的被告提供交通工具,对于为贫民当事人提供担保者不作财力限制等,反映了《十二铜表法》适当照顾弱势群体利益,B项正确;材料不能说明《十二铜表法》限制奴隶主贵族的特权,A项错误;“侧重维护平民合法权益”与材料主旨不符,C项错误;“重视保护公民私有财产”在材料中没有体现,D项错误。故选B项。

7. 1764年,意大利刑法学家贝卡里亚提出:在法官判决之前,一个人是不能被称为罪犯的。只要还不能断定他已经侵犯了给予他公共保护的契约,社会就不能取消对他的公共保护。贝卡里亚的观点类似于古罗马法的( D )

A.“没有告诉人就没有法官”

B.“法律之内,应有天理人情在”

C.“任何人不因思想受处罚”

D.“不得基于怀疑而惩罚任何人”

解析: 根据材料可知,未经审判证明有罪前,推定被控告者无罪即无罪推定原则,类似于古罗马法的“不得基于怀疑而惩罚任何人”,D项正确;“没有告诉人就没有法官”“法律之内,应有天理人情在”“任何人不因思想受处罚”与材料内容不符,排除A、B、C三项。故选D项。

8.有学者说:“正是罗马法学家将古代希腊传统下的自然法融汇到罗马法‘躯干’之中,才促使整个罗马法律体系充满着理性的光辉。在罗马有一种法……称为法律解答,即法学家的解答。”这反映出( D )

A.罗马法的发展具有一定专制特点

B.罗马法维护了罗马帝国的长治久安

C.罗马法律变更具有很大的随意性

D.法学家推动了罗马法的发展与完善

解析: 根据材料“正是罗马法学家将古代希腊传统下的自然法融汇到罗马法‘躯干’之中……称为法律解答,即法学家的解答”等信息并结合所学知识可知,该学者意在强调罗马法学家对自然法理论的运用,进行解答与著述,对罗马法的发展完善作出了突出贡献,即法学家推动了罗马法的发展与完善,D项正确;“专制”不符合罗马法特点,材料内容并没有体现罗马法专制的特点,排除A项;“罗马法维护了罗马帝国的长治久安”的表述体现了罗马法的影响,这在材料中体现不出来,且“长治久安”不符合史实,排除B项;材料内容主要强调了法学家对罗马法发展与完善的推动作用,没有体现罗马法的随意性,C项是对材料的错误解读,排除。故选D项。

9.《法国民法典》第165条关于婚姻仪式的规定说“婚姻仪式,于当事人一方的住所,在身份吏前公开举行”,排除了教会对结婚的管辖。其他如关于财产、契约等的规定也未为宗教的干预留下任何余地。该内容体现的法律思想是( C )

A.人人平等 B.契约自由

C.教俗分离 D.公序良俗

解析: 根据材料分析可知,《法国民法典》完全将教会排除出去,人们的行为规范由世俗国家取而代之,体现了《法国民法典》贯彻教俗分离原则,C项正确;A、B、D三项在材料中没有涉及,排除。故选C项。

10.西方有两大法律体系:一支是以罗马法为基础的大陆法系;另一支是以英国普通法为基础的英美法系。罗马法形成和发展的一个重要时期是公元1-3世纪;英美法系则形成于18世纪,19世纪、20世纪后传遍世界。从时间背景分析,两大法律体系的形成和发展主要受哪一因素影响( C )

A.严格先进的法律理念

B.工业资本主义的发展

C.领土扩张和军事征服

D.成文法形式易于传播

解析: 结合所学知识,从时间背景分析可知,罗马法形成于罗马帝国扩张时期,英美法系也是殖民扩张侵略时期,所以说明两大法律体系的形成时期正是国家大力扩张和军事征服的阶段,C项正确;从时间背景分析,无法得出严格先进的法律理念,排除A项;工业资本主义的发展只是后者的原因,排除B项;成文法早就形成,从时间背景分析,这不是其受影响的因素,排除D项。故选C项。

11.恩格斯指出:“中世纪是从粗野的原始状态发展而来的……政治和法律都掌握在僧侣手中,也和其他一切科学一样,成了神学的分支,一切按照神学中通行的原则来处理。教会教条同时就是政治信条,圣经词句在各法庭中都有法律的效力。”对此解读最准确的是( D )

A.中世纪依旧保持着原始和粗野状态

B.中世纪政治按照神学通行原则处理

C.中世纪法律制定依据是基督教神学

D.中世纪的政治和法律服从教会神学

解析: 根据材料“一切按照神学中通行的原则来处理。教会教条同时就是政治信条,圣经词句在各法庭中都有法律的效力”可知,中世纪的宗教对于社会的影响力很强,政治和法律服从教会神学,D项正确;中世纪并非原始和粗野,排除A项;B、C两项片面解读材料,排除。故选D项。

12. 1949年颁布的《共同纲领》第17条规定:“废除国民党反动政府一切压迫人民的法律、法令和司法制度,制定保护人民的法律、法令,建立人民司法制度。”第19条第2款中还使用了“人民司法机关”的概念。这些规定( B )

A.为协商民主奠定了基础

B.有利于实现人民当家作主

C.确立了审判独立的原则

D.具有社会主义革命的性质

解析: 根据材料可以看出,《共同纲领》规定废除国民党反动政府一切压迫人民的法律、法令和司法制度,建立人民司法制度,同时使用“人民司法机关”的概念。这些规定奠定了新政权的司法基础,有利于实现人民当家作主,B项正确;《共同纲领》是第一届政协期间制定的,其是协商民主的结果而非为其奠定基础,排除A项;C项在材料中没有体现,排除;这些规定体现了民主革命的性质,而不是社会主义革命性质,排除D项。故选B项。

13.改革开放新时期,中国特色社会主义法律体系以完善经济法治为龙头,拓展到各个社会关系领域,赢得了公众的认可与支持,依法行政全面推进。并且行政执法体制基本建立,行政监督制度和机制基本完善。这些成就的取得( C )

A.说明党开始认识到法治建设的价值

B.体现了我国法律意识和法治观念的普及

C.成为社会主义建设持续推进的保障

D.表明了法治建设是经济建设的有力补充

解析: 根据材料“中国特色社会主义法律体系以完善经济法治为龙头,拓展到各个社会关系领域,赢得了公众的认可与支持,依法行政全面推进”可知,社会主义法制建设的成就有利于社会主义经济和社会建设的持续推进,成为社会主义建设持续推进的重要保障,C项正确;A项错在“开始”,排除;B项错在“普及”,排除;法治建设和经济建设都是社会主义建设的重要构成部分,并且材料内容没有强调法治建设是经济建设的有力补充,排除D项。故选C项。

14.到2010年,除现行宪法外,我国已有现行有效的法律237件,行政法规近600件,地方性法规700多件,自治条例和单行条例600多件,经济特区法规200多件,国务院部门和有立法权的地方政府共制定规章2万余件。这表明( A )

A.特色社会主义法律体系的形成

B.法治建设是国家治理的革命

C.实现社会主义精神文明建设

D.公民的法律意识得到增强

解析: 结合所学知识可知,到本世纪初,我国逐渐建立起包括现行宪法在内的,种类齐全、内容丰富的法律、法规、章程和条例,表明特色社会主义法律体系的形成,A项正确;我国法制建设方面取得的成就体现依法治国的理念,并非国家治理的革命,排除B项;我国的社会主义精神文明建设包括思想道德建设和科学文化建设等,与材料内容不符,排除C项;“公民的法律意识得到增强”在材料中没有体现,排除D项。故选A项。

15. 2017年,习近平在中共十九大报告中指出:到2035年基本实现社会主义现代化时,要求法治国家、法治政府、法治社会基本建成;到2050年全面实现社会主义现代化时,中国法治建设应达到更高程度。这反映出新时期中国( D )

A.法治建设与经济发展的互推性

B.依法治国对社会要求的多元性

C.社会发展对法制建设的紧迫性

D.社会发展与依法治国的同步性

解析: 材料“到2035年基本实现社会主义现代化时,要求法治国家、法治政府、法治社会基本建成”“到2050年全面实现社会主义现代化时,中国法治建设应达到更高程度”说明社会发展与依法治国的同步性,故D项正确;材料没有体现法治建设与经济发展是怎么相互推动的,排除A项;材料强调的是社会发展和依法治国的关系,没有关于“依法治国对社会要求的多元性”的信息,排除B项;材料强调的是社会发展与依法治国的同步性而非紧迫性,如果强调紧迫性,材料更应该强调我国的法制建设跟不上社会发展,迫切需要法制建设的发展,材料不体现这层意思,排除C项。故选D项。

二、非选择题(本大题共4小题,第16题16分,第17题13分,第18题14分,第19题12分,共55分)

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 当法律和道德发生冲突时,先秦时期不同派别的主张不同。《论语》记载孔子“子为父隐、父为子隐,直在其中”。《商君传》记载商鞅“至治,夫妻交友不能相为弃恶盖非(盖非:相互掩盖),而不害于亲,民人不能相为隐”。

——摘编自许世英等《中国古代法制中的

法律与道德》

材料二

时期 案件 法律规定 判决结果 判决理由

西汉 子为保护父亲不被他人伤害,而误伤己父 《张家山汉简》:杀伤父母,枭其首市 子无罪 《春秋》之义,父为子隐……

魏晋 朱谦之父为族人朱幼方烽火所焚。谦之成人,手刃杀幼方 《晋律》:准五服以制罪 帝嘉其义,赦 杀一罪人,未足弘宪;活一孝子,实广风德

唐朝 一人(上官兴)因醉杀人亡窜,吏执其父下狱。兴自首请罪,以出其父 《唐律疏议》:杀人者斩 诏免死配流 以其首罪免父,有光孝义

(1)根据材料一,分别概括孔子和商鞅的法制观念,并结合所学知识,简析二者法制观念不同的原因。(8分)

(2)根据材料二,概括西汉到隋唐法律发展的趋势,并结合所学知识分析其历史影响。(8分)

答案:(1)孔子:观念:认为伦理道德优先于国家秩序。原因:孔子主张德治,通过道德教化民众;孔子的思想核心是仁和礼;孔子代表奴隶主贵族阶级利益。(任意2点)

商鞅:观念:认为法律必须符合国家利益至上,主张忠君大于孝亲。原因:商鞅主张以法为教、以吏为师,认为法和刑是治国的重要手段;主张人性本恶,需要用法律约束防止作恶;商鞅代表新兴地主阶级利益。(任意2点)

(2)趋势:律令儒家化。

积极影响:调和了法律与儒学之间的矛盾,使人们更容易认可封建法律;发挥了儒家文化在维护封建统治方面的作用。(任意2点)

消极影响:造成中国古代司法道德化,在一定程度上扼杀了人们对正当权利的追求。

解析:(1)孔子:观念:根据材料一“《论语》记载孔子‘子为父隐、父为子隐,直在其中’”可分析出,认为伦理道德优先于国家秩序。

原因:根据材料一“《论语》记载孔子‘子为父隐、父为子隐,直在其中’”可分析出,孔子主张德治,通过道德教化民众;孔子的思想核心是仁和礼;孔子代表奴隶主贵族阶级利益。(任意2点)

商鞅:观念:根据材料一“《商君传》记载商鞅‘至治,夫妻交友不能相为弃恶盖非(盖非:相互掩盖),而不害于亲,民人不能相为隐’”可分析出,认为法律必须符合国家利益至上,主张忠君大于孝亲。

原因:结合法家思想可分析出,商鞅主张以法为教、以吏为师,认为法和刑是治国的重要手段;结合所学可分析出,主张人性本恶,需要用法律约束防止作恶;商鞅代表新兴地主阶级利益。(任意2点)

(2)趋势:根据材料二“《春秋》之义,父为子隐……”可分析出,律令儒家化。

积极影响:结合所学可分析出,调和了法律与儒学之间的矛盾,使人们更容易认可封建法律;发挥了儒家文化在维护封建统治方面的作用。(任意1点)

消极影响:根据材料二“以其首罪免父,有光孝义”可分析出,造成中国古代司法道德化,在一定程度上扼杀了人们对正当权利的追求。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料 同治年间,浙江余姚举人杨乃武与葛毕氏(小白菜)被怀疑通奸杀夫。在审理时,知县刘锡彤受道听途说影响,认定二人有奸情,因而刑讯逼供迫使二人认罪。此案惊动朝廷,在数度更审后终获清白。该案由于其强烈的现实感,成为后世研究中最为吸引人眼球的作品。关于冤案的成因,可以排除因官员受贿制造冤狱的可能,造成冤案的真正原因是浙江各审案有关人员的渎职所致。无独立人格身份的小白菜在本案的司法过程中根本没有话语权,无法申冤,也是导致该案成冤案的关键因素之一。究其根本,与当时清代法律制度乃至整个社会状况都有着紧密的关系,刑讯逼供和秘密审判为冤案的形成提供了制度基础。关于冤案平反的原因,首要原因是朝廷通过复查该案,敲打地方督抚,重振自十九世纪五十年代始逐渐衰落的皇权,进而改变内轻外重的权力格局。另外,该案还引起外国人重视,有某外使在总署中宣言:“贵国刑狱,不过如杨乃武案含糊了结耳。”反映出该案的昭雪也受到外国舆论的压力,有改善中国形象的考虑。此外,《申报》的跟踪报道和大肆宣传起了很大作用。正如一名外国学者说的,杨乃武案得以广泛传播并被证实为冤案,在很大程度上要感谢《申报》充满活力的记者们。

——改编自韩剑尘、林晓凤《晚清杨乃武与

小白菜案的学术史考察与反思》

解读材料中的信息,提炼观点,并结合所学知识加以论述。(13分)(要求:观点明确,史论结合,论述充分)

答案:示例:

观点:落后的封建法律制度和文化是导致“杨乃武冤案”产生的主要原因。

论述:首先,宁枉勿纵观念成为诞生冤案的理念温床。宁枉勿纵一直是中国传统法律文化的主流,在它指导下所设立的法律制度实践了这一理念。在杨乃武与小白菜一案中,道听途说使得知县刘锡彤对小白菜产生了有罪推定的思想,更是在这一思想的指引下,对二人刑讯逼供。因而,宁枉勿纵的法律文化是冤案诞生的温床。其次,刑讯逼供的“酷刑”文化加剧了冤案的产生。“酷刑”文化一直是古代法律的传统,刑讯逼供也是古代官员审案的重要手段。但是,刑讯逼供以其残忍性为世人所惊愕,由此造成屈打成招的冤案也就屡见不鲜。最后,封建社会司政不分的法律制度是冤案产生的制度根本。清代各地案件归当地的衙门所管辖,如地方知县一方面处理辖区的行政事务,另一方面也负责辖区中的矛盾纠纷以及命案处断。中国古代法律制度下这种司法权与行政权集于一人的体制,使得地方官员的权力无限膨胀。所以,这种失控的两权融合大大滋生了冤案错案的产生。

由此可见,“杨乃武案”是封建社会落后制度和文化造成的结果。唯有从根本上改变封建制度,推动法制的近代化,才能保障国民基本的权利,减少甚至杜绝冤案的产生。

解析:观点:根据材料“造成冤案的真正原因是浙江各审案有关人员的渎职所致。无独立人格身份的小白菜在本案的司法过程中根本没有话语权,无法申冤,也是导致该案成冤的关键因素之一。究其根本,与当时清代法律制度乃至整个社会状况都有着紧密的关系,刑讯逼供和秘密审判为冤案的形成提供了制度基础”可以得出观点:落后的封建法律制度和文化是导致“杨乃武冤案”产生的主要原因。

论述:根据所学知识可知,首先,宁枉勿纵观念成为诞生冤案的理念温床。宁枉勿纵一直是中国传统法律文化的主流,在它指导下所设立的法律制度实践了这一理念。在杨乃武与小白菜一案中,道听途说使得知县刘锡彤对小白菜产生了有罪推定的思想,更是在这一思想的指引下,对二人刑讯逼供。因而,宁枉勿纵的法律文化是冤案诞生的温床。根据材料“造成冤案的真正原因是浙江各审案有关人员的渎职所致。无独立人格身份的小白菜在本案的司法过程中根本没有话语权,无法申冤,也是导致该案成冤案的关键因素之一。究其根本,与当时清代法律制度乃至整个社会状况都有着紧密的关系,刑讯逼供和秘密审判为冤案的形成提供了制度基础”可知,刑讯逼供的“酷刑”文化加剧了冤案的产生。“酷刑”文化一直是古代法律的传统,刑讯逼供也是古代官员审案的重要手段。但是,刑讯逼供以其残忍性为世人所惊愕,由此造成屈打成招的冤案也就屡见不鲜。最后,封建社会司政不分的法律制度是冤案产生的制度根本。清代各地案件归当地的衙门所管辖,如地方知县一方面处理辖区的行政事务,另一方面也负责辖区中的矛盾纠纷以及命案处断。中国古代法律制度下这种司法权与行政权集于一人的体制,使得地方官员的权力无限膨胀。所以,这种失控的两权融合大大滋生了冤案错案的产生。由此可见,“杨乃武案”是封建社会落后制度和文化造成的结果。唯有从根本上改变封建制度,推动法制的近代化,才能保障国民基本的权利,减少甚至杜绝冤案的产生。

18.中西法律文化对比。阅读材料,回答问题。

材料一 中国古代法制在法的规范中也体现礼教价值观,“依法断案”也是“合礼裁判”,在司法实践中往往会遇到违法而合礼教或不违法而违背礼教的行为,即“法外之情”和“法外之非”。“八议”制度是中国古代法制中的一项重要制度。所谓“八议”,是指亲(皇亲国戚)、故(皇帝的故旧)、功(功劳卓著的人)等八种人的犯罪,司法机关不自行处理,要先交大臣“议罪”,再奏请皇帝最终裁决,古代的诉讼虽然也收集使用物证人证,但更重视口供,以口供作为定案的主要根据。在通常情况下,没有认罪的口供是不能定案的,这就导致刑讯逼供。在中央,秦汉的廷尉、唐宋明清的刑部,一般都要受制于丞相、内阁等中央行政中枢;在地方,秦以后由郡守、县令等各级地方行政机关掌握司法审判。

——摘编自王继尧《论中国古代司法制度的

演变及特点》

材料二 1649年1月,英国有史以来最重大的审判即将举行。克伦威尔等下议院议员之所以选择公开审判国王查理一世,不仅仅是为了遵守普通法律传统、防止未来的暴政,更是为了让全世界见证他们进行的是正义的事业。律师约翰·库克在公诉书中开门见山地宣告查理·斯图亚特“受托行使的有限统治权是国家法律所赋予的,此外并无其他来源。从他接受托付时起,他就应实践为人民谋利益的誓言、履行维护人民权利和自由的职责”。随后,公诉书列举了国王的暴政,指出被告“是导致这个国家的无数自由人民被杀的罪魁祸首”。在公诉词的最后一段,检察官宣告:“本人约翰·库克代表英国人民控告查理·斯图亚特的叛国阴谋和其他罪行构成暴君、叛国贼、杀人犯和英国人民公敌,并且请求法庭责令英国国王查理·斯图亚特对上述各点一一进行回答。由此所引发的一切程序、检验、审讯、刑罚以及判决都应当是符合正义的。”1月27日,特别法庭做出判决:本法庭宣判查理·斯图亚特,作为暴君、叛国者、杀人犯和本国善良人民之公敌,应被处以身首异处的死刑。

——摘编自【英】杰弗里·罗伯逊《弑君者:把查理

一世送上断头台的人》

(1)根据材料一,概括中国古代司法审判制度的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括审判查理一世的背景,指出该公诉书在法制史和思想史上的重大价值。(8分)

答案:(1)特点:礼法结合,礼教是指导审判的重要原则;法有差等,贵族、官员享有司法特权;皇帝掌握最终司法裁决权;重刑轻民,刑讯逼供,以口供作为定案的主要依据;司法从属于行政机关,不具有独立性。(任答3点,言之有理即可)

(2)背景:《大宪章》确立了王权有限、法律至上的原则;资产阶级革命爆发,议会军取得胜利,国王查理一世被俘;下议院议员希望通过公开审判来证明资产阶级革命的正义性和自身权力的合法性,从而确立资产阶级统治。(任答两点)

价值:国王的权力由法律赋予(法律至高无上、王在法下);国王为人民谋利益,否则人民有权控告国王,体现了社会契约论、人民主权的思想;推动了早期启蒙思想的发展与传播;开启了世界法制史上控诉国家元首构成暴政罪的先河。(任答2点即可)

解析:(1)特点:根据材料一“中国古代法制在法的规范中也体现礼教价值观,……在司法实践中往往会遇到违法而合礼教或不违法而违背礼教的行为”可知,礼法结合,礼教是指导审判的重要原则;根据材料一“‘八议’制度是中国古代法制中的一项重要制度……是指亲(皇亲国戚)、故(皇帝的故旧)、功(功劳卓著的人)等八种人的犯罪,司法机关不自行处理,要先交大臣‘议罪’,再奏请皇帝最终裁决”可知,法有差等,贵族、官员享有司法特权;根据材料一“再奏请皇帝最终裁决,古代的诉讼虽然也收集使用物证人证,但更重视口供,以口供作为定案的主要根据”可知,皇帝掌握最终司法裁决权;重刑轻民,刑讯逼供,以口供作为定案的主要依据;根据材料一“在中央,秦汉的廷尉、唐宋明清的刑部,一般都要受制于丞相、内阁等中央行政中枢;在地方,秦以后由郡守、县令等各级地方行政机关掌握司法审判。”可知,司法从属于行政机关,不具有独立性。

(2)背景:根据材料二可知,涉及的历史事件是英国把查理一世送上断头台,结合知识可知,《大宪章》确立了王权有限、法律至上的原则;资产阶级革命爆发,议会军取得胜利,国王查理一世被俘;下议院议员希望通过公开审判来证明资产阶级革命的正义性和自身权力的合法性,从而确立资产阶级统治。价值:根据材料二“受托行使的有限统治权是国家法律所赋予的,此外并无其他来源。从他接受托付时起,他就应实践为人民谋利益的誓言、履行维护人民权利和自由的职责”并结合启蒙运动相关知识可知,国王的权力由法律赋予(法律至高无上、王在法下);国王为人民谋利益,否则人民有权控告国王,体现了社会契约论、人民主权的思想;推动了早期启蒙思想的发展与传播;开启了世界法制史上控诉国家元首构成暴政罪的先河。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料

德礼为政教之本,刑罚为政教之用。 法是最高的理性,法是一种最高权利,是正义和非正义的人的标准。

名例律首列为“十恶”,谋反罪居首。 “没有东西比皇帝陛下更高贵和更神圣”。皇帝敕令具有法律的效力。

“妇有七去:不顺父母去,无子去,淫去,妒去,有恶疾去,多言去,窃盗去。” 妻不忠时,夫有权将其杀死。妻的财产不论婚前或婚后,一律归夫所有。

犯罪之人,皆有条例。断狱之法,须凭正文。若不具引,或致乖谬。违而不具引者,笞三十。 不得基于怀疑而惩罚任何人。……与其判处无罪之人,不如容许罪犯逃避惩罚。

诸强盗,不得财徒二年,一尺徒三年,二匹加一等;十匹及伤人者,绞;杀人者,斩。其持杖者,虽不得财,流三千里;五匹,绞;伤人者,斩。 在夜间窃取耕地的庄稼或放牧的,如为适婚人,则处死以祭谷神;如为未适婚人,则由长官酌情鞭打,并处以赔偿双倍于损害的罚金。

诸八议者(注:八议指亲、故、贤、能、功等八类人),犯死罪者,皆条所坐及应议之状,先奏请议,议定奏裁,流罪以下,减一等。 法律保护除奴隶以外的自由民的权利,自由民在“法律面前人人平等”,依法享有国家全面保护的公权和私权。

——摘编自《唐律疏议》《罗马民法大全》

阅读表格中《唐律疏议》和《罗马民法大全》的内容,提取至少两项互相关联的信息,并结合所学知识予以说明。(12分)(要求:提取信息准确,相互关联,言之成理)

答案:示例:信息一:立法思想不同。《唐律疏议》强调德主刑辅,以礼入法,深受儒家思想影响;《罗马民法大全》强调理性、正义是法律的标准,是自然法思想的体现。

说明:中国古代社会相对安定统一,实行中央集权,农业经济发达再加上儒家思想占据主导地位,统治者德政思想浓厚。古罗马商品经济发达,深受古希腊人文精神的影响,更重视个人权利。

信息二:法律是统治阶级意志的体现。《唐律疏议》和《罗马民法大全》都强调维护君主专制。

说明:《唐律疏议》的“十恶”规定谋反居首,反映了法律是在专制主义中央集权下维护君主专制、巩固地主阶级统治的工具。《罗马民法大全》中规定皇帝敕令具有法律的效力,也体现出法律强调君主意志,为君主专制统治服务的色彩。这是由于当时中国和古罗马都是君主专制国家。

(以上示例只做参考,其他言之有理亦可)

解析:信息一:根据材料“德礼为政教之本,刑罚为政教之用”“不顺父母去,无子去”可知,《唐律疏议》的立法思想深受传统儒家思想的影响,体现了德主刑辅、以礼入法的特点,根据材料“法是最高的理性,法是一种最高权利,是正义和非正义的人的标准”可知,《罗马法》的立法思想更加强调理性和正义。说明:出现这种立法思想的差异主要是由中国与罗马在经济、思想形态上的差异性导致的,中国以小农经济为主,在中央集权体制下,国家长期维持着相对统一的局面,再加上汉代以后,儒家思想成为了正统思想,所以,古代中国的法律体现出深刻的儒家思想的烙印,而古罗马商品经济发达,再加上古希腊时代人文主义思想的潜移默化,使得《罗马法》更加强调人文精神,更重视个人权利。信息:根据材料“谋反罪居首”可知,《唐律疏议》在立法目的上,很明显在维护君主权威,强化封建统治秩序的稳定性,根据材料“没有东西比皇帝陛下更高贵和更神圣”“皇帝敕令具有法律的效力”可知,古罗马也高度强调君权至上,认为皇帝的意志也是法律的体现,说明《唐律疏议》和《罗马法》都带有浓厚的君权至上的色彩。说明:这主要是由两国的政治形态决定的,中国和古罗马都建立起了君主专制制度。

满分:100分 考试时间:90分钟

一、选择题(本大题共15小题,每小题3分,共45分)

1. “法鼎”来源于春秋战国时代。最初,各诸侯国的法典都秘藏于官府之内,平民无权查阅。至春秋后期,郑国执政子产开历史先河,将国家法典刻在鼎上,示法于民,即所谓“法鼎天下,法在人心”。此举( )

A.利于扩大法律的适用范围

B.倾向于对平民权益的保护

C.彰显了法律的“去神秘化”

D.力求稳定封建统治秩序

2.唐律明文规定,“奴婢告主,(主)非谋反、逆、叛者,皆绞”。而宋代法律明确规定奴婢拥有诉权,有权与雇主对簿公堂。这一变化表明,宋代( )

A.律令儒家化色彩更浓厚

B.社会思想观念更加开放

C.封建等级制度趋向解体

D.社会成员身份趋于平等

3.中国传统法律体系承认家长在家庭中拥有特殊地位。但晚清和民国初年的新法典已承认个人拥有不可剥夺的权利、男女平等、妇女有财产继承权等。这一转变促进了当时( )

A.民主共和观念的形成

B.传统家族社会的解体

C.近代法律体系的确立

D.社会风俗根本性变革

4.北宋《宋刑统》规定:对于丧夫的妇女,“非女之祖父母、父母而强嫁之者,徒一年;期亲嫁者,减二等,各离之,女追归前家,娶者不坐”。宋真宗时,下诏:“不逞之民娶妻,绐取其财而亡,妻不能自给者,自今即许改适。”宋代这些规定( )

A.反映出妇女政治地位的提升

B.表明理学正统地位出现动摇

C.说明妇女再嫁受到官方反对

D.有利于维护妇女的合法权益

5.宋朝规定,“私居,执政、亲王曰府,余官曰宅,庶民曰家”“凡庶民家,不得施重栱、藻井及五色文采为饰,仍不得四铺飞檐。庶人舍屋,许五架,门一间两厦而已”。这反映了当时( )

A.社会等级结构日益固化

B.社会奢靡之风受到压制

C.儒家伦理渗入社会生活

D.庶族地主力量不断上升

6.《十二铜表法》规定:如被告因疾病或年老不能出庭,原告应提供交通工具;如诉讼当事人为富有者,则担保其按时出庭的保证人,应为具有同等财力的人;如为贫民,则任何人都可充任。这反映了《十二铜表法》( )

A.限制奴隶主贵族的特权

B.适当照顾弱势群体利益

C.侧重维护平民合法权益

D.重视保护公民私有财产

7. 1764年,意大利刑法学家贝卡里亚提出:在法官判决之前,一个人是不能被称为罪犯的。只要还不能断定他已经侵犯了给予他公共保护的契约,社会就不能取消对他的公共保护。贝卡里亚的观点类似于古罗马法的( )

A.“没有告诉人就没有法官”

B.“法律之内,应有天理人情在”

C.“任何人不因思想受处罚”

D.“不得基于怀疑而惩罚任何人”

8.有学者说:“正是罗马法学家将古代希腊传统下的自然法融汇到罗马法‘躯干’之中,才促使整个罗马法律体系充满着理性的光辉。在罗马有一种法……称为法律解答,即法学家的解答。”这反映出( )

A.罗马法的发展具有一定专制特点

B.罗马法维护了罗马帝国的长治久安

C.罗马法律变更具有很大的随意性

D.法学家推动了罗马法的发展与完善

9.《法国民法典》第165条关于婚姻仪式的规定说“婚姻仪式,于当事人一方的住所,在身份吏前公开举行”,排除了教会对结婚的管辖。其他如关于财产、契约等的规定也未为宗教的干预留下任何余地。该内容体现的法律思想是( )

A.人人平等 B.契约自由

C.教俗分离 D.公序良俗

10.西方有两大法律体系:一支是以罗马法为基础的大陆法系;另一支是以英国普通法为基础的英美法系。罗马法形成和发展的一个重要时期是公元1-3世纪;英美法系则形成于18世纪,19世纪、20世纪后传遍世界。从时间背景分析,两大法律体系的形成和发展主要受哪一因素影响( )

A.严格先进的法律理念

B.工业资本主义的发展

C.领土扩张和军事征服

D.成文法形式易于传播

11.恩格斯指出:“中世纪是从粗野的原始状态发展而来的……政治和法律都掌握在僧侣手中,也和其他一切科学一样,成了神学的分支,一切按照神学中通行的原则来处理。教会教条同时就是政治信条,圣经词句在各法庭中都有法律的效力。”对此解读最准确的是( )

A.中世纪依旧保持着原始和粗野状态

B.中世纪政治按照神学通行原则处理

C.中世纪法律制定依据是基督教神学

D.中世纪的政治和法律服从教会神学

12. 1949年颁布的《共同纲领》第17条规定:“废除国民党反动政府一切压迫人民的法律、法令和司法制度,制定保护人民的法律、法令,建立人民司法制度。”第19条第2款中还使用了“人民司法机关”的概念。这些规定( )

A.为协商民主奠定了基础

B.有利于实现人民当家作主

C.确立了审判独立的原则

D.具有社会主义革命的性质

13.改革开放新时期,中国特色社会主义法律体系以完善经济法治为龙头,拓展到各个社会关系领域,赢得了公众的认可与支持,依法行政全面推进。并且行政执法体制基本建立,行政监督制度和机制基本完善。这些成就的取得( )

A.说明党开始认识到法治建设的价值

B.体现了我国法律意识和法治观念的普及

C.成为社会主义建设持续推进的保障

D.表明了法治建设是经济建设的有力补充

14.到2010年,除现行宪法外,我国已有现行有效的法律237件,行政法规近600件,地方性法规700多件,自治条例和单行条例600多件,经济特区法规200多件,国务院部门和有立法权的地方政府共制定规章2万余件。这表明( )

A.特色社会主义法律体系的形成

B.法治建设是国家治理的革命

C.实现社会主义精神文明建设

D.公民的法律意识得到增强

15. 2017年,习近平在中共十九大报告中指出:到2035年基本实现社会主义现代化时,要求法治国家、法治政府、法治社会基本建成;到2050年全面实现社会主义现代化时,中国法治建设应达到更高程度。这反映出新时期中国( )

A.法治建设与经济发展的互推性

B.依法治国对社会要求的多元性

C.社会发展对法制建设的紧迫性

D.社会发展与依法治国的同步性

二、非选择题(本大题共4小题,第16题16分,第17题13分,第18题14分,第19题12分,共55分)

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 当法律和道德发生冲突时,先秦时期不同派别的主张不同。《论语》记载孔子“子为父隐、父为子隐,直在其中”。《商君传》记载商鞅“至治,夫妻交友不能相为弃恶盖非(盖非:相互掩盖),而不害于亲,民人不能相为隐”。

——摘编自许世英等《中国古代法制中的

法律与道德》

材料二

时期 案件 法律规定 判决结果 判决理由

西汉 子为保护父亲不被他人伤害,而误伤己父 《张家山汉简》:杀伤父母,枭其首市 子无罪 《春秋》之义,父为子隐……

魏晋 朱谦之父为族人朱幼方烽火所焚。谦之成人,手刃杀幼方 《晋律》:准五服以制罪 帝嘉其义,赦 杀一罪人,未足弘宪;活一孝子,实广风德

唐朝 一人(上官兴)因醉杀人亡窜,吏执其父下狱。兴自首请罪,以出其父 《唐律疏议》:杀人者斩 诏免死配流 以其首罪免父,有光孝义

(1)根据材料一,分别概括孔子和商鞅的法制观念,并结合所学知识,简析二者法制观念不同的原因。(8分)

(2)根据材料二,概括西汉到隋唐法律发展的趋势,并结合所学知识分析其历史影响。(8分)

17.阅读材料,完成下列要求。

材料 同治年间,浙江余姚举人杨乃武与葛毕氏(小白菜)被怀疑通奸杀夫。在审理时,知县刘锡彤受道听途说影响,认定二人有奸情,因而刑讯逼供迫使二人认罪。此案惊动朝廷,在数度更审后终获清白。该案由于其强烈的现实感,成为后世研究中最为吸引人眼球的作品。关于冤案的成因,可以排除因官员受贿制造冤狱的可能,造成冤案的真正原因是浙江各审案有关人员的渎职所致。无独立人格身份的小白菜在本案的司法过程中根本没有话语权,无法申冤,也是导致该案成冤案的关键因素之一。究其根本,与当时清代法律制度乃至整个社会状况都有着紧密的关系,刑讯逼供和秘密审判为冤案的形成提供了制度基础。关于冤案平反的原因,首要原因是朝廷通过复查该案,敲打地方督抚,重振自十九世纪五十年代始逐渐衰落的皇权,进而改变内轻外重的权力格局。另外,该案还引起外国人重视,有某外使在总署中宣言:“贵国刑狱,不过如杨乃武案含糊了结耳。”反映出该案的昭雪也受到外国舆论的压力,有改善中国形象的考虑。此外,《申报》的跟踪报道和大肆宣传起了很大作用。正如一名外国学者说的,杨乃武案得以广泛传播并被证实为冤案,在很大程度上要感谢《申报》充满活力的记者们。

——改编自韩剑尘、林晓凤《晚清杨乃武与

小白菜案的学术史考察与反思》

解读材料中的信息,提炼观点,并结合所学知识加以论述。(13分)(要求:观点明确,史论结合,论述充分)

18.中西法律文化对比。阅读材料,回答问题。

材料一 中国古代法制在法的规范中也体现礼教价值观,“依法断案”也是“合礼裁判”,在司法实践中往往会遇到违法而合礼教或不违法而违背礼教的行为,即“法外之情”和“法外之非”。“八议”制度是中国古代法制中的一项重要制度。所谓“八议”,是指亲(皇亲国戚)、故(皇帝的故旧)、功(功劳卓著的人)等八种人的犯罪,司法机关不自行处理,要先交大臣“议罪”,再奏请皇帝最终裁决,古代的诉讼虽然也收集使用物证人证,但更重视口供,以口供作为定案的主要根据。在通常情况下,没有认罪的口供是不能定案的,这就导致刑讯逼供。在中央,秦汉的廷尉、唐宋明清的刑部,一般都要受制于丞相、内阁等中央行政中枢;在地方,秦以后由郡守、县令等各级地方行政机关掌握司法审判。

——摘编自王继尧《论中国古代司法制度的

演变及特点》

材料二 1649年1月,英国有史以来最重大的审判即将举行。克伦威尔等下议院议员之所以选择公开审判国王查理一世,不仅仅是为了遵守普通法律传统、防止未来的暴政,更是为了让全世界见证他们进行的是正义的事业。律师约翰·库克在公诉书中开门见山地宣告查理·斯图亚特“受托行使的有限统治权是国家法律所赋予的,此外并无其他来源。从他接受托付时起,他就应实践为人民谋利益的誓言、履行维护人民权利和自由的职责”。随后,公诉书列举了国王的暴政,指出被告“是导致这个国家的无数自由人民被杀的罪魁祸首”。在公诉词的最后一段,检察官宣告:“本人约翰·库克代表英国人民控告查理·斯图亚特的叛国阴谋和其他罪行构成暴君、叛国贼、杀人犯和英国人民公敌,并且请求法庭责令英国国王查理·斯图亚特对上述各点一一进行回答。由此所引发的一切程序、检验、审讯、刑罚以及判决都应当是符合正义的。”1月27日,特别法庭做出判决:本法庭宣判查理·斯图亚特,作为暴君、叛国者、杀人犯和本国善良人民之公敌,应被处以身首异处的死刑。

——摘编自【英】杰弗里·罗伯逊《弑君者:把查理

一世送上断头台的人》

(1)根据材料一,概括中国古代司法审判制度的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括审判查理一世的背景,指出该公诉书在法制史和思想史上的重大价值。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。

材料

德礼为政教之本,刑罚为政教之用。 法是最高的理性,法是一种最高权利,是正义和非正义的人的标准。

名例律首列为“十恶”,谋反罪居首。 “没有东西比皇帝陛下更高贵和更神圣”。皇帝敕令具有法律的效力。

“妇有七去:不顺父母去,无子去,淫去,妒去,有恶疾去,多言去,窃盗去。” 妻不忠时,夫有权将其杀死。妻的财产不论婚前或婚后,一律归夫所有。

犯罪之人,皆有条例。断狱之法,须凭正文。若不具引,或致乖谬。违而不具引者,笞三十。 不得基于怀疑而惩罚任何人。……与其判处无罪之人,不如容许罪犯逃避惩罚。

诸强盗,不得财徒二年,一尺徒三年,二匹加一等;十匹及伤人者,绞;杀人者,斩。其持杖者,虽不得财,流三千里;五匹,绞;伤人者,斩。 在夜间窃取耕地的庄稼或放牧的,如为适婚人,则处死以祭谷神;如为未适婚人,则由长官酌情鞭打,并处以赔偿双倍于损害的罚金。

诸八议者(注:八议指亲、故、贤、能、功等八类人),犯死罪者,皆条所坐及应议之状,先奏请议,议定奏裁,流罪以下,减一等。 法律保护除奴隶以外的自由民的权利,自由民在“法律面前人人平等”,依法享有国家全面保护的公权和私权。

——摘编自《唐律疏议》《罗马民法大全》

阅读表格中《唐律疏议》和《罗马民法大全》的内容,提取至少两项互相关联的信息,并结合所学知识予以说明。(12分)(要求:提取信息准确,相互关联,言之成理)

第三单元法律与教化 质量检测

满分:100分 考试时间:90分钟

一、选择题(本大题共15小题,每小题3分,共45分)

1. “法鼎”来源于春秋战国时代。最初,各诸侯国的法典都秘藏于官府之内,平民无权查阅。至春秋后期,郑国执政子产开历史先河,将国家法典刻在鼎上,示法于民,即所谓“法鼎天下,法在人心”。此举( C )

A.利于扩大法律的适用范围

B.倾向于对平民权益的保护

C.彰显了法律的“去神秘化”

D.力求稳定封建统治秩序

解析: 根据材料可知,春秋初期,各诸侯国的法典都秘藏于官府之内,平民无权查阅。至春秋后期,国家法典刻在鼎上,示法于民,百姓对之一目了然,所敬畏的是国家的法律,而不再是垄断法律的贵族,法鼎象征的不仅是法律至高无上的权威,更重要的是法律的“去神秘化”,C项正确;材料未展示法律的具体内容,故无法得知它是否扩大法律适用范围和维护平民利益,故排除A、B两项;春秋后期,郑国并未建立封建统治,排除D项。故选C项。

2.唐律明文规定,“奴婢告主,(主)非谋反、逆、叛者,皆绞”。而宋代法律明确规定奴婢拥有诉权,有权与雇主对簿公堂。这一变化表明,宋代( D )

A.律令儒家化色彩更浓厚

B.社会思想观念更加开放

C.封建等级制度趋向解体

D.社会成员身份趋于平等

解析: 结合所学知识可知,与唐律严禁奴婢告主不同的是,宋代法律明确规定奴婢拥有诉权,可以与雇主对簿公堂等,表明宋代奴仆群体地位有所提升,社会成员身份趋于平等,D项正确;奴婢的诉讼权从无到有,不能说明宋代律令儒家化色彩更浓厚,排除A项;与宋代相比,唐代的社会思想观念更加开放,排除B项;材料不能说明宋朝时期,中国以君权至上为核心的封建等级制度趋向解体,排除C项。故选D项。

3.中国传统法律体系承认家长在家庭中拥有特殊地位。但晚清和民国初年的新法典已承认个人拥有不可剥夺的权利、男女平等、妇女有财产继承权等。这一转变促进了当时( B )

A.民主共和观念的形成

B.传统家族社会的解体

C.近代法律体系的确立

D.社会风俗根本性变革

解析: 根据材料和所学知识可知,古代中国是农耕文明国家,在传统法律体系中承认家长在家庭中拥有特殊地位;近代中国,在西方工业文明的冲击下,政治体制、经济结构、思想观念发生重大变化,晚清和民国初年的新法典已承认个人拥有不可剥夺的权利、男女平等、妇女有财产继承权等,使传统家族社会逐渐解体,B项正确;A项是辛亥革命的影响,与材料不符,排除;新法典的内容只是近代法律的内容之一,不能体现近代法律体系的确立,排除C项;D项说法过于绝对化,近代中国社会风俗新旧交织,排除。故选B项。

4.北宋《宋刑统》规定:对于丧夫的妇女,“非女之祖父母、父母而强嫁之者,徒一年;期亲嫁者,减二等,各离之,女追归前家,娶者不坐”。宋真宗时,下诏:“不逞之民娶妻,绐取其财而亡,妻不能自给者,自今即许改适。”宋代这些规定( D )

A.反映出妇女政治地位的提升

B.表明理学正统地位出现动摇

C.说明妇女再嫁受到官方反对

D.有利于维护妇女的合法权益

解析: 由材料可知,北宋法律规定,父母、亲属不得强迫妇女再嫁,宋真宗时允许生计困难的妇女再嫁,这些规定保证了妇女再嫁时的自主选择权,维护了妇女的合法权益,D项正确;材料未涉及宋代妇女政治地位的变化,排除A项;宋代理学强调“存天理,灭人欲”,材料未体现理学的影响,且理学正统地位确立于南宋,排除B项;“反对”的说法不符合材料内容,排除C项。故选D项。

5.宋朝规定,“私居,执政、亲王曰府,余官曰宅,庶民曰家”“凡庶民家,不得施重栱、藻井及五色文采为饰,仍不得四铺飞檐。庶人舍屋,许五架,门一间两厦而已”。这反映了当时( C )

A.社会等级结构日益固化

B.社会奢靡之风受到压制

C.儒家伦理渗入社会生活

D.庶族地主力量不断上升

解析: 根据材料可知,宋朝政府对不同阶层社会成员住宅的名称、装潢、规模等,明确规范、严格限制,反映了当时儒家注重秩序、强调儒家伦理的观念已渗入到社会生活中,C项正确;政府规范不同阶层私人住宅的做法,不能说明社会等级结构日益固化,排除A项;只有政府就私人住宅规制颁布的一纸法令,不能说明社会奢靡之风受到了压制,排除B项;庶族地主力量不断上升与“庶人舍屋,许五架,门一间两厦而已”不符,排除D项。故选C项。

6.《十二铜表法》规定:如被告因疾病或年老不能出庭,原告应提供交通工具;如诉讼当事人为富有者,则担保其按时出庭的保证人,应为具有同等财力的人;如为贫民,则任何人都可充任。这反映了《十二铜表法》( B )

A.限制奴隶主贵族的特权

B.适当照顾弱势群体利益

C.侧重维护平民合法权益

D.重视保护公民私有财产

解析: 根据材料可知,要求原告为疾病或年老的被告提供交通工具,对于为贫民当事人提供担保者不作财力限制等,反映了《十二铜表法》适当照顾弱势群体利益,B项正确;材料不能说明《十二铜表法》限制奴隶主贵族的特权,A项错误;“侧重维护平民合法权益”与材料主旨不符,C项错误;“重视保护公民私有财产”在材料中没有体现,D项错误。故选B项。

7. 1764年,意大利刑法学家贝卡里亚提出:在法官判决之前,一个人是不能被称为罪犯的。只要还不能断定他已经侵犯了给予他公共保护的契约,社会就不能取消对他的公共保护。贝卡里亚的观点类似于古罗马法的( D )

A.“没有告诉人就没有法官”

B.“法律之内,应有天理人情在”

C.“任何人不因思想受处罚”

D.“不得基于怀疑而惩罚任何人”

解析: 根据材料可知,未经审判证明有罪前,推定被控告者无罪即无罪推定原则,类似于古罗马法的“不得基于怀疑而惩罚任何人”,D项正确;“没有告诉人就没有法官”“法律之内,应有天理人情在”“任何人不因思想受处罚”与材料内容不符,排除A、B、C三项。故选D项。

8.有学者说:“正是罗马法学家将古代希腊传统下的自然法融汇到罗马法‘躯干’之中,才促使整个罗马法律体系充满着理性的光辉。在罗马有一种法……称为法律解答,即法学家的解答。”这反映出( D )

A.罗马法的发展具有一定专制特点

B.罗马法维护了罗马帝国的长治久安

C.罗马法律变更具有很大的随意性

D.法学家推动了罗马法的发展与完善

解析: 根据材料“正是罗马法学家将古代希腊传统下的自然法融汇到罗马法‘躯干’之中……称为法律解答,即法学家的解答”等信息并结合所学知识可知,该学者意在强调罗马法学家对自然法理论的运用,进行解答与著述,对罗马法的发展完善作出了突出贡献,即法学家推动了罗马法的发展与完善,D项正确;“专制”不符合罗马法特点,材料内容并没有体现罗马法专制的特点,排除A项;“罗马法维护了罗马帝国的长治久安”的表述体现了罗马法的影响,这在材料中体现不出来,且“长治久安”不符合史实,排除B项;材料内容主要强调了法学家对罗马法发展与完善的推动作用,没有体现罗马法的随意性,C项是对材料的错误解读,排除。故选D项。

9.《法国民法典》第165条关于婚姻仪式的规定说“婚姻仪式,于当事人一方的住所,在身份吏前公开举行”,排除了教会对结婚的管辖。其他如关于财产、契约等的规定也未为宗教的干预留下任何余地。该内容体现的法律思想是( C )

A.人人平等 B.契约自由

C.教俗分离 D.公序良俗

解析: 根据材料分析可知,《法国民法典》完全将教会排除出去,人们的行为规范由世俗国家取而代之,体现了《法国民法典》贯彻教俗分离原则,C项正确;A、B、D三项在材料中没有涉及,排除。故选C项。

10.西方有两大法律体系:一支是以罗马法为基础的大陆法系;另一支是以英国普通法为基础的英美法系。罗马法形成和发展的一个重要时期是公元1-3世纪;英美法系则形成于18世纪,19世纪、20世纪后传遍世界。从时间背景分析,两大法律体系的形成和发展主要受哪一因素影响( C )

A.严格先进的法律理念

B.工业资本主义的发展

C.领土扩张和军事征服

D.成文法形式易于传播

解析: 结合所学知识,从时间背景分析可知,罗马法形成于罗马帝国扩张时期,英美法系也是殖民扩张侵略时期,所以说明两大法律体系的形成时期正是国家大力扩张和军事征服的阶段,C项正确;从时间背景分析,无法得出严格先进的法律理念,排除A项;工业资本主义的发展只是后者的原因,排除B项;成文法早就形成,从时间背景分析,这不是其受影响的因素,排除D项。故选C项。

11.恩格斯指出:“中世纪是从粗野的原始状态发展而来的……政治和法律都掌握在僧侣手中,也和其他一切科学一样,成了神学的分支,一切按照神学中通行的原则来处理。教会教条同时就是政治信条,圣经词句在各法庭中都有法律的效力。”对此解读最准确的是( D )

A.中世纪依旧保持着原始和粗野状态

B.中世纪政治按照神学通行原则处理

C.中世纪法律制定依据是基督教神学

D.中世纪的政治和法律服从教会神学

解析: 根据材料“一切按照神学中通行的原则来处理。教会教条同时就是政治信条,圣经词句在各法庭中都有法律的效力”可知,中世纪的宗教对于社会的影响力很强,政治和法律服从教会神学,D项正确;中世纪并非原始和粗野,排除A项;B、C两项片面解读材料,排除。故选D项。

12. 1949年颁布的《共同纲领》第17条规定:“废除国民党反动政府一切压迫人民的法律、法令和司法制度,制定保护人民的法律、法令,建立人民司法制度。”第19条第2款中还使用了“人民司法机关”的概念。这些规定( B )

A.为协商民主奠定了基础

B.有利于实现人民当家作主

C.确立了审判独立的原则

D.具有社会主义革命的性质

解析: 根据材料可以看出,《共同纲领》规定废除国民党反动政府一切压迫人民的法律、法令和司法制度,建立人民司法制度,同时使用“人民司法机关”的概念。这些规定奠定了新政权的司法基础,有利于实现人民当家作主,B项正确;《共同纲领》是第一届政协期间制定的,其是协商民主的结果而非为其奠定基础,排除A项;C项在材料中没有体现,排除;这些规定体现了民主革命的性质,而不是社会主义革命性质,排除D项。故选B项。

13.改革开放新时期,中国特色社会主义法律体系以完善经济法治为龙头,拓展到各个社会关系领域,赢得了公众的认可与支持,依法行政全面推进。并且行政执法体制基本建立,行政监督制度和机制基本完善。这些成就的取得( C )

A.说明党开始认识到法治建设的价值

B.体现了我国法律意识和法治观念的普及

C.成为社会主义建设持续推进的保障

D.表明了法治建设是经济建设的有力补充

解析: 根据材料“中国特色社会主义法律体系以完善经济法治为龙头,拓展到各个社会关系领域,赢得了公众的认可与支持,依法行政全面推进”可知,社会主义法制建设的成就有利于社会主义经济和社会建设的持续推进,成为社会主义建设持续推进的重要保障,C项正确;A项错在“开始”,排除;B项错在“普及”,排除;法治建设和经济建设都是社会主义建设的重要构成部分,并且材料内容没有强调法治建设是经济建设的有力补充,排除D项。故选C项。

14.到2010年,除现行宪法外,我国已有现行有效的法律237件,行政法规近600件,地方性法规700多件,自治条例和单行条例600多件,经济特区法规200多件,国务院部门和有立法权的地方政府共制定规章2万余件。这表明( A )

A.特色社会主义法律体系的形成

B.法治建设是国家治理的革命

C.实现社会主义精神文明建设

D.公民的法律意识得到增强

解析: 结合所学知识可知,到本世纪初,我国逐渐建立起包括现行宪法在内的,种类齐全、内容丰富的法律、法规、章程和条例,表明特色社会主义法律体系的形成,A项正确;我国法制建设方面取得的成就体现依法治国的理念,并非国家治理的革命,排除B项;我国的社会主义精神文明建设包括思想道德建设和科学文化建设等,与材料内容不符,排除C项;“公民的法律意识得到增强”在材料中没有体现,排除D项。故选A项。

15. 2017年,习近平在中共十九大报告中指出:到2035年基本实现社会主义现代化时,要求法治国家、法治政府、法治社会基本建成;到2050年全面实现社会主义现代化时,中国法治建设应达到更高程度。这反映出新时期中国( D )

A.法治建设与经济发展的互推性

B.依法治国对社会要求的多元性

C.社会发展对法制建设的紧迫性

D.社会发展与依法治国的同步性

解析: 材料“到2035年基本实现社会主义现代化时,要求法治国家、法治政府、法治社会基本建成”“到2050年全面实现社会主义现代化时,中国法治建设应达到更高程度”说明社会发展与依法治国的同步性,故D项正确;材料没有体现法治建设与经济发展是怎么相互推动的,排除A项;材料强调的是社会发展和依法治国的关系,没有关于“依法治国对社会要求的多元性”的信息,排除B项;材料强调的是社会发展与依法治国的同步性而非紧迫性,如果强调紧迫性,材料更应该强调我国的法制建设跟不上社会发展,迫切需要法制建设的发展,材料不体现这层意思,排除C项。故选D项。

二、非选择题(本大题共4小题,第16题16分,第17题13分,第18题14分,第19题12分,共55分)

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 当法律和道德发生冲突时,先秦时期不同派别的主张不同。《论语》记载孔子“子为父隐、父为子隐,直在其中”。《商君传》记载商鞅“至治,夫妻交友不能相为弃恶盖非(盖非:相互掩盖),而不害于亲,民人不能相为隐”。

——摘编自许世英等《中国古代法制中的

法律与道德》

材料二

时期 案件 法律规定 判决结果 判决理由

西汉 子为保护父亲不被他人伤害,而误伤己父 《张家山汉简》:杀伤父母,枭其首市 子无罪 《春秋》之义,父为子隐……

魏晋 朱谦之父为族人朱幼方烽火所焚。谦之成人,手刃杀幼方 《晋律》:准五服以制罪 帝嘉其义,赦 杀一罪人,未足弘宪;活一孝子,实广风德

唐朝 一人(上官兴)因醉杀人亡窜,吏执其父下狱。兴自首请罪,以出其父 《唐律疏议》:杀人者斩 诏免死配流 以其首罪免父,有光孝义

(1)根据材料一,分别概括孔子和商鞅的法制观念,并结合所学知识,简析二者法制观念不同的原因。(8分)

(2)根据材料二,概括西汉到隋唐法律发展的趋势,并结合所学知识分析其历史影响。(8分)

答案:(1)孔子:观念:认为伦理道德优先于国家秩序。原因:孔子主张德治,通过道德教化民众;孔子的思想核心是仁和礼;孔子代表奴隶主贵族阶级利益。(任意2点)

商鞅:观念:认为法律必须符合国家利益至上,主张忠君大于孝亲。原因:商鞅主张以法为教、以吏为师,认为法和刑是治国的重要手段;主张人性本恶,需要用法律约束防止作恶;商鞅代表新兴地主阶级利益。(任意2点)

(2)趋势:律令儒家化。

积极影响:调和了法律与儒学之间的矛盾,使人们更容易认可封建法律;发挥了儒家文化在维护封建统治方面的作用。(任意2点)

消极影响:造成中国古代司法道德化,在一定程度上扼杀了人们对正当权利的追求。

解析:(1)孔子:观念:根据材料一“《论语》记载孔子‘子为父隐、父为子隐,直在其中’”可分析出,认为伦理道德优先于国家秩序。

原因:根据材料一“《论语》记载孔子‘子为父隐、父为子隐,直在其中’”可分析出,孔子主张德治,通过道德教化民众;孔子的思想核心是仁和礼;孔子代表奴隶主贵族阶级利益。(任意2点)

商鞅:观念:根据材料一“《商君传》记载商鞅‘至治,夫妻交友不能相为弃恶盖非(盖非:相互掩盖),而不害于亲,民人不能相为隐’”可分析出,认为法律必须符合国家利益至上,主张忠君大于孝亲。

原因:结合法家思想可分析出,商鞅主张以法为教、以吏为师,认为法和刑是治国的重要手段;结合所学可分析出,主张人性本恶,需要用法律约束防止作恶;商鞅代表新兴地主阶级利益。(任意2点)

(2)趋势:根据材料二“《春秋》之义,父为子隐……”可分析出,律令儒家化。

积极影响:结合所学可分析出,调和了法律与儒学之间的矛盾,使人们更容易认可封建法律;发挥了儒家文化在维护封建统治方面的作用。(任意1点)

消极影响:根据材料二“以其首罪免父,有光孝义”可分析出,造成中国古代司法道德化,在一定程度上扼杀了人们对正当权利的追求。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料 同治年间,浙江余姚举人杨乃武与葛毕氏(小白菜)被怀疑通奸杀夫。在审理时,知县刘锡彤受道听途说影响,认定二人有奸情,因而刑讯逼供迫使二人认罪。此案惊动朝廷,在数度更审后终获清白。该案由于其强烈的现实感,成为后世研究中最为吸引人眼球的作品。关于冤案的成因,可以排除因官员受贿制造冤狱的可能,造成冤案的真正原因是浙江各审案有关人员的渎职所致。无独立人格身份的小白菜在本案的司法过程中根本没有话语权,无法申冤,也是导致该案成冤案的关键因素之一。究其根本,与当时清代法律制度乃至整个社会状况都有着紧密的关系,刑讯逼供和秘密审判为冤案的形成提供了制度基础。关于冤案平反的原因,首要原因是朝廷通过复查该案,敲打地方督抚,重振自十九世纪五十年代始逐渐衰落的皇权,进而改变内轻外重的权力格局。另外,该案还引起外国人重视,有某外使在总署中宣言:“贵国刑狱,不过如杨乃武案含糊了结耳。”反映出该案的昭雪也受到外国舆论的压力,有改善中国形象的考虑。此外,《申报》的跟踪报道和大肆宣传起了很大作用。正如一名外国学者说的,杨乃武案得以广泛传播并被证实为冤案,在很大程度上要感谢《申报》充满活力的记者们。

——改编自韩剑尘、林晓凤《晚清杨乃武与

小白菜案的学术史考察与反思》

解读材料中的信息,提炼观点,并结合所学知识加以论述。(13分)(要求:观点明确,史论结合,论述充分)

答案:示例:

观点:落后的封建法律制度和文化是导致“杨乃武冤案”产生的主要原因。

论述:首先,宁枉勿纵观念成为诞生冤案的理念温床。宁枉勿纵一直是中国传统法律文化的主流,在它指导下所设立的法律制度实践了这一理念。在杨乃武与小白菜一案中,道听途说使得知县刘锡彤对小白菜产生了有罪推定的思想,更是在这一思想的指引下,对二人刑讯逼供。因而,宁枉勿纵的法律文化是冤案诞生的温床。其次,刑讯逼供的“酷刑”文化加剧了冤案的产生。“酷刑”文化一直是古代法律的传统,刑讯逼供也是古代官员审案的重要手段。但是,刑讯逼供以其残忍性为世人所惊愕,由此造成屈打成招的冤案也就屡见不鲜。最后,封建社会司政不分的法律制度是冤案产生的制度根本。清代各地案件归当地的衙门所管辖,如地方知县一方面处理辖区的行政事务,另一方面也负责辖区中的矛盾纠纷以及命案处断。中国古代法律制度下这种司法权与行政权集于一人的体制,使得地方官员的权力无限膨胀。所以,这种失控的两权融合大大滋生了冤案错案的产生。

由此可见,“杨乃武案”是封建社会落后制度和文化造成的结果。唯有从根本上改变封建制度,推动法制的近代化,才能保障国民基本的权利,减少甚至杜绝冤案的产生。

解析:观点:根据材料“造成冤案的真正原因是浙江各审案有关人员的渎职所致。无独立人格身份的小白菜在本案的司法过程中根本没有话语权,无法申冤,也是导致该案成冤的关键因素之一。究其根本,与当时清代法律制度乃至整个社会状况都有着紧密的关系,刑讯逼供和秘密审判为冤案的形成提供了制度基础”可以得出观点:落后的封建法律制度和文化是导致“杨乃武冤案”产生的主要原因。

论述:根据所学知识可知,首先,宁枉勿纵观念成为诞生冤案的理念温床。宁枉勿纵一直是中国传统法律文化的主流,在它指导下所设立的法律制度实践了这一理念。在杨乃武与小白菜一案中,道听途说使得知县刘锡彤对小白菜产生了有罪推定的思想,更是在这一思想的指引下,对二人刑讯逼供。因而,宁枉勿纵的法律文化是冤案诞生的温床。根据材料“造成冤案的真正原因是浙江各审案有关人员的渎职所致。无独立人格身份的小白菜在本案的司法过程中根本没有话语权,无法申冤,也是导致该案成冤案的关键因素之一。究其根本,与当时清代法律制度乃至整个社会状况都有着紧密的关系,刑讯逼供和秘密审判为冤案的形成提供了制度基础”可知,刑讯逼供的“酷刑”文化加剧了冤案的产生。“酷刑”文化一直是古代法律的传统,刑讯逼供也是古代官员审案的重要手段。但是,刑讯逼供以其残忍性为世人所惊愕,由此造成屈打成招的冤案也就屡见不鲜。最后,封建社会司政不分的法律制度是冤案产生的制度根本。清代各地案件归当地的衙门所管辖,如地方知县一方面处理辖区的行政事务,另一方面也负责辖区中的矛盾纠纷以及命案处断。中国古代法律制度下这种司法权与行政权集于一人的体制,使得地方官员的权力无限膨胀。所以,这种失控的两权融合大大滋生了冤案错案的产生。由此可见,“杨乃武案”是封建社会落后制度和文化造成的结果。唯有从根本上改变封建制度,推动法制的近代化,才能保障国民基本的权利,减少甚至杜绝冤案的产生。

18.中西法律文化对比。阅读材料,回答问题。

材料一 中国古代法制在法的规范中也体现礼教价值观,“依法断案”也是“合礼裁判”,在司法实践中往往会遇到违法而合礼教或不违法而违背礼教的行为,即“法外之情”和“法外之非”。“八议”制度是中国古代法制中的一项重要制度。所谓“八议”,是指亲(皇亲国戚)、故(皇帝的故旧)、功(功劳卓著的人)等八种人的犯罪,司法机关不自行处理,要先交大臣“议罪”,再奏请皇帝最终裁决,古代的诉讼虽然也收集使用物证人证,但更重视口供,以口供作为定案的主要根据。在通常情况下,没有认罪的口供是不能定案的,这就导致刑讯逼供。在中央,秦汉的廷尉、唐宋明清的刑部,一般都要受制于丞相、内阁等中央行政中枢;在地方,秦以后由郡守、县令等各级地方行政机关掌握司法审判。

——摘编自王继尧《论中国古代司法制度的

演变及特点》

材料二 1649年1月,英国有史以来最重大的审判即将举行。克伦威尔等下议院议员之所以选择公开审判国王查理一世,不仅仅是为了遵守普通法律传统、防止未来的暴政,更是为了让全世界见证他们进行的是正义的事业。律师约翰·库克在公诉书中开门见山地宣告查理·斯图亚特“受托行使的有限统治权是国家法律所赋予的,此外并无其他来源。从他接受托付时起,他就应实践为人民谋利益的誓言、履行维护人民权利和自由的职责”。随后,公诉书列举了国王的暴政,指出被告“是导致这个国家的无数自由人民被杀的罪魁祸首”。在公诉词的最后一段,检察官宣告:“本人约翰·库克代表英国人民控告查理·斯图亚特的叛国阴谋和其他罪行构成暴君、叛国贼、杀人犯和英国人民公敌,并且请求法庭责令英国国王查理·斯图亚特对上述各点一一进行回答。由此所引发的一切程序、检验、审讯、刑罚以及判决都应当是符合正义的。”1月27日,特别法庭做出判决:本法庭宣判查理·斯图亚特,作为暴君、叛国者、杀人犯和本国善良人民之公敌,应被处以身首异处的死刑。

——摘编自【英】杰弗里·罗伯逊《弑君者:把查理

一世送上断头台的人》

(1)根据材料一,概括中国古代司法审判制度的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括审判查理一世的背景,指出该公诉书在法制史和思想史上的重大价值。(8分)

答案:(1)特点:礼法结合,礼教是指导审判的重要原则;法有差等,贵族、官员享有司法特权;皇帝掌握最终司法裁决权;重刑轻民,刑讯逼供,以口供作为定案的主要依据;司法从属于行政机关,不具有独立性。(任答3点,言之有理即可)

(2)背景:《大宪章》确立了王权有限、法律至上的原则;资产阶级革命爆发,议会军取得胜利,国王查理一世被俘;下议院议员希望通过公开审判来证明资产阶级革命的正义性和自身权力的合法性,从而确立资产阶级统治。(任答两点)

价值:国王的权力由法律赋予(法律至高无上、王在法下);国王为人民谋利益,否则人民有权控告国王,体现了社会契约论、人民主权的思想;推动了早期启蒙思想的发展与传播;开启了世界法制史上控诉国家元首构成暴政罪的先河。(任答2点即可)

解析:(1)特点:根据材料一“中国古代法制在法的规范中也体现礼教价值观,……在司法实践中往往会遇到违法而合礼教或不违法而违背礼教的行为”可知,礼法结合,礼教是指导审判的重要原则;根据材料一“‘八议’制度是中国古代法制中的一项重要制度……是指亲(皇亲国戚)、故(皇帝的故旧)、功(功劳卓著的人)等八种人的犯罪,司法机关不自行处理,要先交大臣‘议罪’,再奏请皇帝最终裁决”可知,法有差等,贵族、官员享有司法特权;根据材料一“再奏请皇帝最终裁决,古代的诉讼虽然也收集使用物证人证,但更重视口供,以口供作为定案的主要根据”可知,皇帝掌握最终司法裁决权;重刑轻民,刑讯逼供,以口供作为定案的主要依据;根据材料一“在中央,秦汉的廷尉、唐宋明清的刑部,一般都要受制于丞相、内阁等中央行政中枢;在地方,秦以后由郡守、县令等各级地方行政机关掌握司法审判。”可知,司法从属于行政机关,不具有独立性。

(2)背景:根据材料二可知,涉及的历史事件是英国把查理一世送上断头台,结合知识可知,《大宪章》确立了王权有限、法律至上的原则;资产阶级革命爆发,议会军取得胜利,国王查理一世被俘;下议院议员希望通过公开审判来证明资产阶级革命的正义性和自身权力的合法性,从而确立资产阶级统治。价值:根据材料二“受托行使的有限统治权是国家法律所赋予的,此外并无其他来源。从他接受托付时起,他就应实践为人民谋利益的誓言、履行维护人民权利和自由的职责”并结合启蒙运动相关知识可知,国王的权力由法律赋予(法律至高无上、王在法下);国王为人民谋利益,否则人民有权控告国王,体现了社会契约论、人民主权的思想;推动了早期启蒙思想的发展与传播;开启了世界法制史上控诉国家元首构成暴政罪的先河。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料

德礼为政教之本,刑罚为政教之用。 法是最高的理性,法是一种最高权利,是正义和非正义的人的标准。

名例律首列为“十恶”,谋反罪居首。 “没有东西比皇帝陛下更高贵和更神圣”。皇帝敕令具有法律的效力。

“妇有七去:不顺父母去,无子去,淫去,妒去,有恶疾去,多言去,窃盗去。” 妻不忠时,夫有权将其杀死。妻的财产不论婚前或婚后,一律归夫所有。

犯罪之人,皆有条例。断狱之法,须凭正文。若不具引,或致乖谬。违而不具引者,笞三十。 不得基于怀疑而惩罚任何人。……与其判处无罪之人,不如容许罪犯逃避惩罚。

诸强盗,不得财徒二年,一尺徒三年,二匹加一等;十匹及伤人者,绞;杀人者,斩。其持杖者,虽不得财,流三千里;五匹,绞;伤人者,斩。 在夜间窃取耕地的庄稼或放牧的,如为适婚人,则处死以祭谷神;如为未适婚人,则由长官酌情鞭打,并处以赔偿双倍于损害的罚金。

诸八议者(注:八议指亲、故、贤、能、功等八类人),犯死罪者,皆条所坐及应议之状,先奏请议,议定奏裁,流罪以下,减一等。 法律保护除奴隶以外的自由民的权利,自由民在“法律面前人人平等”,依法享有国家全面保护的公权和私权。

——摘编自《唐律疏议》《罗马民法大全》

阅读表格中《唐律疏议》和《罗马民法大全》的内容,提取至少两项互相关联的信息,并结合所学知识予以说明。(12分)(要求:提取信息准确,相互关联,言之成理)

答案:示例:信息一:立法思想不同。《唐律疏议》强调德主刑辅,以礼入法,深受儒家思想影响;《罗马民法大全》强调理性、正义是法律的标准,是自然法思想的体现。

说明:中国古代社会相对安定统一,实行中央集权,农业经济发达再加上儒家思想占据主导地位,统治者德政思想浓厚。古罗马商品经济发达,深受古希腊人文精神的影响,更重视个人权利。

信息二:法律是统治阶级意志的体现。《唐律疏议》和《罗马民法大全》都强调维护君主专制。

说明:《唐律疏议》的“十恶”规定谋反居首,反映了法律是在专制主义中央集权下维护君主专制、巩固地主阶级统治的工具。《罗马民法大全》中规定皇帝敕令具有法律的效力,也体现出法律强调君主意志,为君主专制统治服务的色彩。这是由于当时中国和古罗马都是君主专制国家。

(以上示例只做参考,其他言之有理亦可)

解析:信息一:根据材料“德礼为政教之本,刑罚为政教之用”“不顺父母去,无子去”可知,《唐律疏议》的立法思想深受传统儒家思想的影响,体现了德主刑辅、以礼入法的特点,根据材料“法是最高的理性,法是一种最高权利,是正义和非正义的人的标准”可知,《罗马法》的立法思想更加强调理性和正义。说明:出现这种立法思想的差异主要是由中国与罗马在经济、思想形态上的差异性导致的,中国以小农经济为主,在中央集权体制下,国家长期维持着相对统一的局面,再加上汉代以后,儒家思想成为了正统思想,所以,古代中国的法律体现出深刻的儒家思想的烙印,而古罗马商品经济发达,再加上古希腊时代人文主义思想的潜移默化,使得《罗马法》更加强调人文精神,更重视个人权利。信息:根据材料“谋反罪居首”可知,《唐律疏议》在立法目的上,很明显在维护君主权威,强化封建统治秩序的稳定性,根据材料“没有东西比皇帝陛下更高贵和更神圣”“皇帝敕令具有法律的效力”可知,古罗马也高度强调君权至上,认为皇帝的意志也是法律的体现,说明《唐律疏议》和《罗马法》都带有浓厚的君权至上的色彩。说明:这主要是由两国的政治形态决定的,中国和古罗马都建立起了君主专制制度。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理