2023-2024学年统编版(部编版)历史选择性必修一 第16课中国赋税制度的演变 随堂练习(解析版)

文档属性

| 名称 | 2023-2024学年统编版(部编版)历史选择性必修一 第16课中国赋税制度的演变 随堂练习(解析版) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-22 12:42:58 | ||

图片预览

文档简介

第五单元 第16课中国赋税制度的演变

一、素养达标

1.汉代规定23-50岁男丁要在郡县或京师服徭役一个月,如不愿服役,可纳钱二千,由政府雇人代役。该规定( )

A.有效地抑制了土地兼并

B.强化了对农民人身控制

C.取消了官僚地主的特权

D.利于增加政府财政收入

2.算赋是秦汉时政府向成年人征收的人头税。汉朝规定,“人出一算,算百二十钱,惟贾人与奴婢倍算(即加倍征收算赋)”“人有产子者,勿算三岁”“今诸怀妊……复(古时免除赋税徭役称复——作者注)其夫,勿算一岁”“年八十复二算(家中有八十岁以上老人,免除二个人的算赋)”。这些政策说明汉政府( )

A.注重发挥赋税的社会功能

B.积极推行重农抑商政策

C.利用赋税调节收入的分配

D.将“人文关怀”政策化

3.陆贽在《翰苑集》中说:“每州各取大历中一年科率钱谷数最多者,便为两税定额,此乃采非法之权令以为经制,总无名之暴赋以立恒规。”据此可知,两税法的实施( )

A.加重了百姓负担

B.使土地兼并之风得到根本解决

C.简化了税收名目

D.强化了以人丁为主的征税标准

4.据史料记载:“通府州县十岁中夏税秋粮存留起运额若干,均徭、里甲、土贡雇募加银额若干,通为一条,总征而均支之也。”上述赋役制度( )

A.缓解了北宋政府的财政危机

B.改变了战国以来的征税标准

C.推动了明朝商品经济的发展

D.彻底废除长期存在的人头税

5.宋神宗时期,实行以钱代役的政策,对乡村户和城市的坊郭户均征收役钱,商税也由城市向农村拓展。这反映了当时( )

A.城乡一体化的逐步实现

B.重农抑商政策逐渐瓦解

C.传统经济结构有所突破

D.赋税制度货币化的完成

6.康熙时期,苏州阊门外的踹坊工匠“从前数有七八千余”,到雍正七年增至万余人,“皆系外来单身游民”。这一变化( )

A.表明匠籍制度已经被废除

B.加剧了当时的人地矛盾

C.反映出资本主义开始萌芽

D.得益于赋税制度的调整

7. 1928年7月25日,美国驻华公使马慕瑞与国民政府代表宋子文在北平正式发表《中美关税条约》规定:“历来中美两国所订立的有效条约内所载关于在中国进出口货物之税率、存票、子口税并船钞等项各条款,立即撤销作废,而应适用国家关税完全自主之原则。”这说明当时我国( )

A.强化了关税制度法制化建设

B.关税自主权取得了进展

C.摆脱了关税的半殖民地性质

D.真正收回了关税自主权

8. 1980年全国人大通过的《中华人民共和国个人所得税法》规定个税起征点为800元,而2018年全国人大修改后的个人所得税法规定个税起征点为每月5000元,并进行包括子女教育、大病医疗、住房贷款利息、赡养老人等在内的专项附加扣除。这一变化表明( )

A.国民收入得到普遍提高

B.个税征收制度更加完善

C.对外贸易总额极大增长

D.国民贫富差距不断拉大

9.阅读材料,回答问题。

材料 1950年,政务院发布了《税政实施要则》,其中就包含着具有个人所得税性质的存款利息所得税和薪给报酬所得税。由于经济形势的变化,这一税种最终于1959年停止征收。

1980年,国务院实施了《中华人民共和国个人所得税法》,规定征税对象包括工资、薪金所得、劳务报酬所得等六类;免征额为800元;……1981年,全国职工的月平均工资只有64元。因此,……其实际纳税人人数很少,税源分散,收入甚微。

1986年,国务院发布了《中华人民共和国城乡个体工商业户所得税暂行条例》与《中华人民共和国个人收入调节税暂行条例》,前者是适应我国个体工商户迅速发展,并对其中的高收入者加以税收调节的产物;后者是防止社会成员收入差距过分悬殊的重要制度构建。

1994年,国务院发布了《中华人民共和国个人所得税法实施条例》,将原来按纳税人类型分设的各种所得税合并为统一的个人所得税。

2005年,国务院将个税免征额从800元提高到1600元,并增加了有关高收入者必须办理纳税申报的规定。2007年,国务院将个税免征额提高到2000元。

2009年,我国个人所得税收入增加到3944亿元,逐步成为我国的第四大税种。

——据赵仁平《近现代中国个人所得税功能的历史变迁》

根据材料并结合所学知识,围绕“新中国的个人所得税改革”这一主题,提炼论点,并予以说明。(要求:表述成文、观点明确、论证充分、逻辑清晰)

二、能力提升

10.唐朝两税法把以往的“非法赋敛”并入两税,纳入中央的控制范围;中央没有确定全国统一的税率,而是改用摊派赋税的办法;中央派人确定各州税额并划分其上供、送使、留州份额。两税法的这些规定( )

A.加强了中央对地方财权的控制

B.有利于促进农业生产的发展

C.放松了政府对农民的人身控制

D.解决了中央政府的财政困难

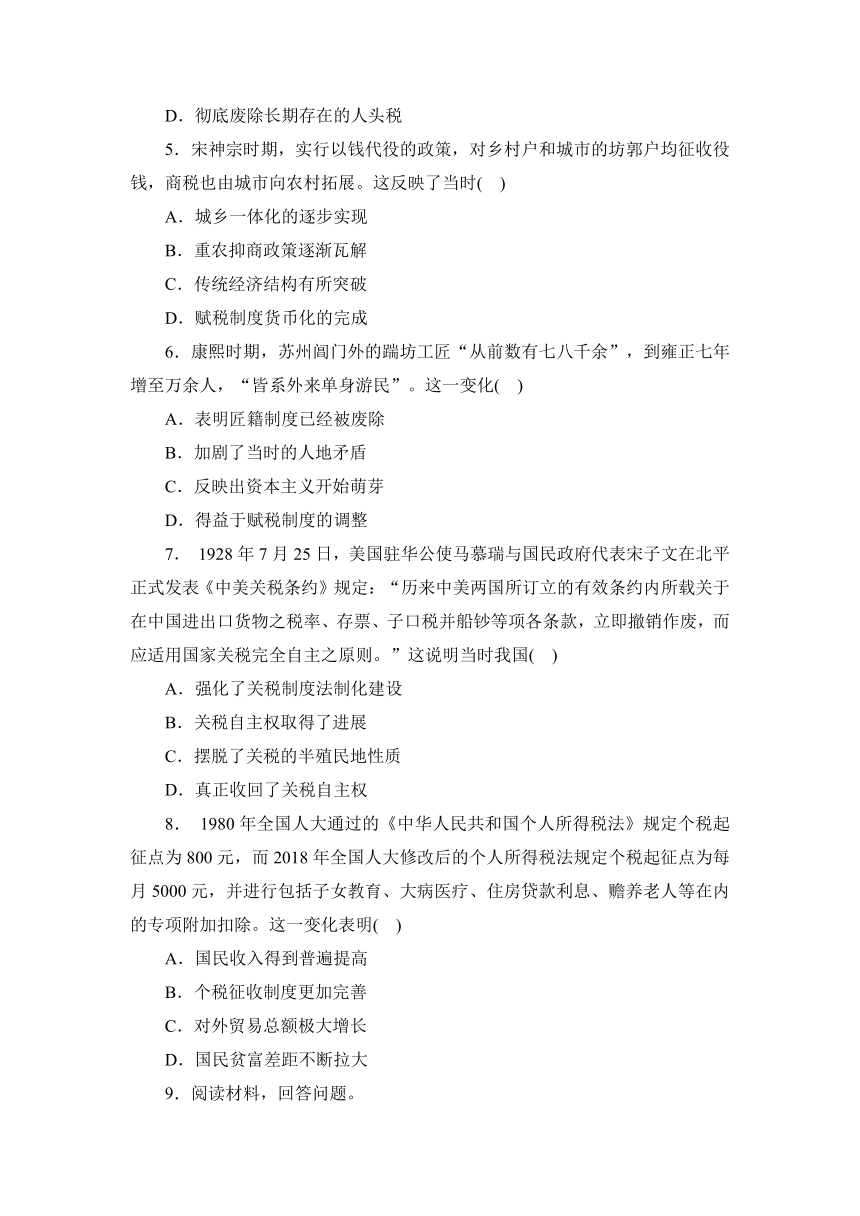

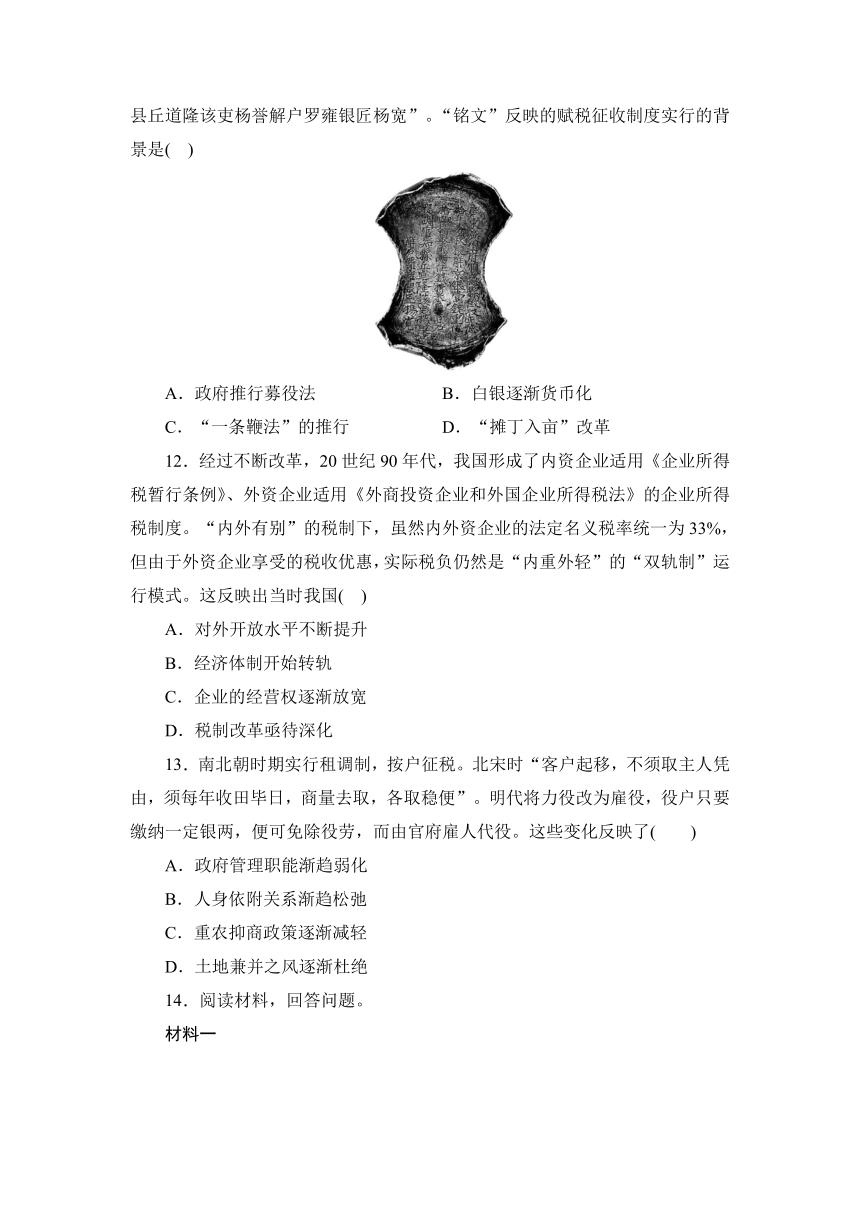

11.右图为中国古代的一个银锭,内錾刻铭文:“广东广州府顺德县征收正德拾年(1515年)分秋粮解京银壹锭重伍拾两耗银贰两伍钱折米贰百石提调官知县丘道隆该吏杨誉解户罗雍银匠杨宽”。“铭文”反映的赋税征收制度实行的背景是( )

A.政府推行募役法 B.白银逐渐货币化

C.“一条鞭法”的推行 D.“摊丁入亩”改革

12.经过不断改革,20世纪90年代,我国形成了内资企业适用《企业所得税暂行条例》、外资企业适用《外商投资企业和外国企业所得税法》的企业所得税制度。“内外有别”的税制下,虽然内外资企业的法定名义税率统一为33%,但由于外资企业享受的税收优惠,实际税负仍然是“内重外轻”的“双轨制”运行模式。这反映出当时我国( )

A.对外开放水平不断提升

B.经济体制开始转轨

C.企业的经营权逐渐放宽

D.税制改革亟待深化

13.南北朝时期实行租调制,按户征税。北宋时“客户起移,不须取主人凭由,须每年收田毕日,商量去取,各取稳便”。明代将力役改为雇役,役户只要缴纳一定银两,便可免除役劳,而由官府雇人代役。这些变化反映了( )

A.政府管理职能渐趋弱化

B.人身依附关系渐趋松弛

C.重农抑商政策逐渐减轻

D.土地兼并之风逐渐杜绝

14.阅读材料,回答问题。

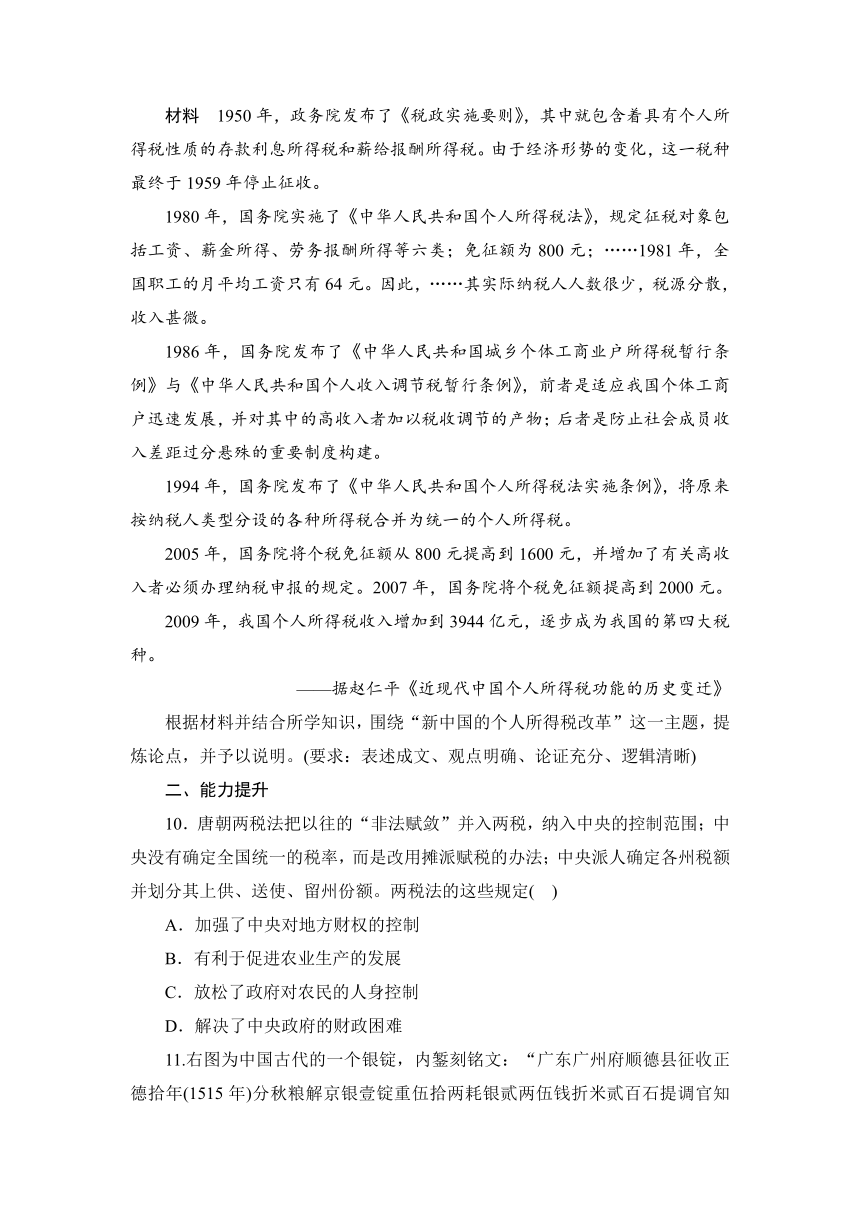

材料一

——《(武)周大足元年(701年)沙州敦煌县效谷乡户籍》

材料二

两税法 一条鞭法

量出制入。中央合并原征各项税役,定出“两税元额”,向各地摊派征收。各州县根据所摊税额,向下摊派取消租、庸、调和一切徭役、杂税,但丁额不废“户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差”。不论主户、客户,一律编入现居州县的户籍,按丁壮和财产多少定出户等。元额以大历十四年垦田面积和户等高下摊分。两税依户等纳钱,依田亩纳米粟无固定居处的商人,所在州县依照其收入的1/30征税——宁欣《中国古代史》 总括一县之赋役,量地计丁,丁粮毕输于官。一岁之役,官为佥募,力差则计其工食之费,量为增减;银差则计其交纳之费加以增耗。凡额办、派办,京库岁需,与存留供亿诸费。以及土贡方物,悉并为一条,皆计亩征银,折办于官。——《明史·食货二》

(1)提取材料一的信息,说明材料一对于研究唐朝的历史有哪些史料价值。

(2)根据材料二,从中国古代赋税制度演变的视角,阐述两税法与一条鞭法之间的关系。

第五单元 第16课中国赋税制度的演变

一、素养达标

1.汉代规定23-50岁男丁要在郡县或京师服徭役一个月,如不愿服役,可纳钱二千,由政府雇人代役。该规定( D )

A.有效地抑制了土地兼并

B.强化了对农民人身控制

C.取消了官僚地主的特权

D.利于增加政府财政收入

解析: 根据“如不愿服役,可纳钱二千,由政府雇人代役”可以看出,以钱代役的做法既保证农民劳动时间又使政府财政收入增加,D项正确;这一措施与土地兼并无关,排除A项;应该是弱化了对农民的控制,排除B项;材料没有涉及官僚地主的特权,排除C项。故选D项。

2.算赋是秦汉时政府向成年人征收的人头税。汉朝规定,“人出一算,算百二十钱,惟贾人与奴婢倍算(即加倍征收算赋)”“人有产子者,勿算三岁”“今诸怀妊……复(古时免除赋税徭役称复——作者注)其夫,勿算一岁”“年八十复二算(家中有八十岁以上老人,免除二个人的算赋)”。这些政策说明汉政府( A )

A.注重发挥赋税的社会功能

B.积极推行重农抑商政策

C.利用赋税调节收入的分配

D.将“人文关怀”政策化

解析: 根据材料可知,有关算赋的规定在三个方面具有导向作用,即重农抑商、鼓励生育、敬老养老,这些都是发挥赋税社会功能的体现,A项正确;B、C、D三项均体现了其中的一项功能,但不全面,均排除。故选A项。

3.陆贽在《翰苑集》中说:“每州各取大历中一年科率钱谷数最多者,便为两税定额,此乃采非法之权令以为经制,总无名之暴赋以立恒规。”据此可知,两税法的实施( A )

A.加重了百姓负担

B.使土地兼并之风得到根本解决

C.简化了税收名目

D.强化了以人丁为主的征税标准

解析: 根据材料“每州各取大历中一年科率钱谷数最多者,便为两税定额,此乃采非法之权令以为经制,总无名之暴赋以立恒规”及所学知识可知,各地根据财政支出定出总税额,依照分配的数目向当地入户征收,但却出现了许多莫名的税收项目,使赋税制度越来越混乱,加重了百姓负担,A项正确;中国古代实行封建土地私有制,土地兼并之风不会得到根本解决,排除B项;材料反映了两税法的实施加重了百姓负担,C、D两项与材料主旨不符,排除。故选A项。

4.据史料记载:“通府州县十岁中夏税秋粮存留起运额若干,均徭、里甲、土贡雇募加银额若干,通为一条,总征而均支之也。”上述赋役制度( C )

A.缓解了北宋政府的财政危机

B.改变了战国以来的征税标准

C.推动了明朝商品经济的发展

D.彻底废除长期存在的人头税

解析: 根据材料“通府州县十岁中夏税秋粮存留起运额若干,均徭、里甲、土贡雇募加银额若干,通为一条,总征而均支之也”可判断,上述赋役制度指的是一条鞭法,一条鞭法把各州县的田赋、徭役以及其他杂征总为一条,合并征收银两,这有利于推动商品经济的发展,C项正确;一条鞭法是明朝的制度,排除A项;两税法改变了战国以来以人丁为主的征税标准,排除B项;摊丁入亩废除了人头税,排除D项。故选C项。

5.宋神宗时期,实行以钱代役的政策,对乡村户和城市的坊郭户均征收役钱,商税也由城市向农村拓展。这反映了当时( C )

A.城乡一体化的逐步实现

B.重农抑商政策逐渐瓦解

C.传统经济结构有所突破

D.赋税制度货币化的完成

解析: 材料反映了宋神宗时期,乡村和城市都实行以钱代役,商税也由城市向农村拓展,这说明宋朝政府对百姓人身控制的松弛,在一定程度上突破了传统经济结构,有助于商品经济的发展,C项正确;城乡一体化逐步实现、重农抑商政策逐渐瓦解均不符合宋朝时期的史实,排除A、B两项;材料反映的是赋税制度货币化的发展情况,而不是完成,排除D项。故选C项。

6.康熙时期,苏州阊门外的踹坊工匠“从前数有七八千余”,到雍正七年增至万余人,“皆系外来单身游民”。这一变化( D )

A.表明匠籍制度已经被废除

B.加剧了当时的人地矛盾

C.反映出资本主义开始萌芽

D.得益于赋税制度的调整

解析: 从材料可以看出,工匠数量大量增加,而且是来源于外地,这种变化主要是受到清代废除人头税的影响,即摊丁入亩政策的影响,因此得益于赋税制度的调整,D项正确;材料不能说明匠籍制度已经被废除,排除A项;材料没有涉及人地矛盾,排除B项;明朝中后期已经开始出现资本主义萌芽,而且材料中也体现不出资本主义雇佣关系,排除C项。故选D项。

7. 1928年7月25日,美国驻华公使马慕瑞与国民政府代表宋子文在北平正式发表《中美关税条约》规定:“历来中美两国所订立的有效条约内所载关于在中国进出口货物之税率、存票、子口税并船钞等项各条款,立即撤销作废,而应适用国家关税完全自主之原则。”这说明当时我国( B )

A.强化了关税制度法制化建设

B.关税自主权取得了进展

C.摆脱了关税的半殖民地性质

D.真正收回了关税自主权

解析: 材料体现的是在1928年国民政府发动的关税自主运动过程中,美国基本承认了中国有完全自主的关税自主权,说明的是关税自主权取得了进展,B项正确;材料与“关税制度法制化建设”的说法无关,排除A项;C、D两项是在新中国成立后,排除。故选B项。

8. 1980年全国人大通过的《中华人民共和国个人所得税法》规定个税起征点为800元,而2018年全国人大修改后的个人所得税法规定个税起征点为每月5000元,并进行包括子女教育、大病医疗、住房贷款利息、赡养老人等在内的专项附加扣除。这一变化表明( B )

A.国民收入得到普遍提高

B.个税征收制度更加完善

C.对外贸易总额极大增长

D.国民贫富差距不断拉大

解析: 根据材料可知,随着社会经济的发展和居民收入的提高,国家提高了个税起征点,随着普通民众生活成本的增加,政府又增加了个税专项附加扣除,这表明我国的个税征收制度更加完善,B项正确;A项只体现了材料的部分信息,排除;C项由材料信息推断不出来,排除;个税起征点的调整不能说明贫富差距不断拉大,排除D项。故选B项。

9.阅读材料,回答问题。

材料 1950年,政务院发布了《税政实施要则》,其中就包含着具有个人所得税性质的存款利息所得税和薪给报酬所得税。由于经济形势的变化,这一税种最终于1959年停止征收。

1980年,国务院实施了《中华人民共和国个人所得税法》,规定征税对象包括工资、薪金所得、劳务报酬所得等六类;免征额为800元;……1981年,全国职工的月平均工资只有64元。因此,……其实际纳税人人数很少,税源分散,收入甚微。

1986年,国务院发布了《中华人民共和国城乡个体工商业户所得税暂行条例》与《中华人民共和国个人收入调节税暂行条例》,前者是适应我国个体工商户迅速发展,并对其中的高收入者加以税收调节的产物;后者是防止社会成员收入差距过分悬殊的重要制度构建。

1994年,国务院发布了《中华人民共和国个人所得税法实施条例》,将原来按纳税人类型分设的各种所得税合并为统一的个人所得税。

2005年,国务院将个税免征额从800元提高到1600元,并增加了有关高收入者必须办理纳税申报的规定。2007年,国务院将个税免征额提高到2000元。

2009年,我国个人所得税收入增加到3944亿元,逐步成为我国的第四大税种。

——据赵仁平《近现代中国个人所得税功能的历史变迁》

根据材料并结合所学知识,围绕“新中国的个人所得税改革”这一主题,提炼论点,并予以说明。(要求:表述成文、观点明确、论证充分、逻辑清晰)

答案:示例:论点:新中国的个税改革折射了中国社会的发展进程。

说明:新中国成立后,由于生产力水平的低下以及计划经济体制的建立和发展,个税逐渐失去了存在的基础和条件。为适应改革开放的需要,我国的个税制度重新确立。随着我国社会发展水平的提高,我国个税制度愈发公平和完善;个税免征额的提高也彰显了国家的人文关怀以及经济的持续发展。我国的个税制度在增加税收、调节宏观经济以及构建和谐社会方面的作用也日益突出。

总之,新中国的个税改革是社会发展的产物,同时又促进了社会的进步。

解析:本题为开放性试题,答案言之成理即可。论点:从新中国成立以来的税收变化和所学知识可提炼出论点是新中国的个税改革折射了中国社会的发展进程。说明:可从新中国成立以来的经济体制变化和税收政策之间的关系进行分析即可,需要点出计划经济体制、从计划经济体制向市场经济体制转轨等方面的变化和税收是在经济体制的基础上进行调整的。最后进行归纳总结。

二、能力提升

10.唐朝两税法把以往的“非法赋敛”并入两税,纳入中央的控制范围;中央没有确定全国统一的税率,而是改用摊派赋税的办法;中央派人确定各州税额并划分其上供、送使、留州份额。两税法的这些规定( A )

A.加强了中央对地方财权的控制

B.有利于促进农业生产的发展

C.放松了政府对农民的人身控制

D.解决了中央政府的财政困难

解析: 根据材料信息可知,唐朝两税法把以往的“非法赋敛”并入两税,纳入中央的控制范围,中央确定各州税额并划分其上供、送使、留州份额,也即中央决定和控制税收项目、额度、收入分配,说明两税法的实施加强了中央对地方财权的控制,A项正确;从材料信息无法得出有利于促进农业生产的发展,排除B项;两税法使农民人身控制松弛是因为征税标准的变化,而不是其内容和权重,排除C项;“解决了”说法不恰当,排除D项。故选A项。

11.右图为中国古代的一个银锭,内錾刻铭文:“广东广州府顺德县征收正德拾年(1515年)分秋粮解京银壹锭重伍拾两耗银贰两伍钱折米贰百石提调官知县丘道隆该吏杨誉解户罗雍银匠杨宽”。“铭文”反映的赋税征收制度实行的背景是( B )

A.政府推行募役法 B.白银逐渐货币化

C.“一条鞭法”的推行 D.“摊丁入亩”改革

解析: 结合所学知识可知,受商品经济发展、美洲金银大量涌入及政策调整的影响,明中叶后白银货币化完成,其中材料中银锭上的铭文反映的是白银逐渐货币化,B项正确;政府推行募役法是在王安石变法时期,排除A项;“一条鞭法”的推行是在1581年,排除C项;“摊丁入亩”改革是在清朝,排除D项。故选B项。

12.经过不断改革,20世纪90年代,我国形成了内资企业适用《企业所得税暂行条例》、外资企业适用《外商投资企业和外国企业所得税法》的企业所得税制度。“内外有别”的税制下,虽然内外资企业的法定名义税率统一为33%,但由于外资企业享受的税收优惠,实际税负仍然是“内重外轻”的“双轨制”运行模式。这反映出当时我国( D )

A.对外开放水平不断提升

B.经济体制开始转轨

C.企业的经营权逐渐放宽

D.税制改革亟待深化

解析: 根据材料可知,20世纪90年代,名义上内外资企业法定上税率是统一的,但外资企业享受了税收优惠,我国内外资企业的所得税税率在实际上并不统一,这不利于内资企业的发展,说明我国的税制改革亟待深化,故选D项;材料涉及的是对内改革,故排除A项;中共十一届三中全会后,我国经济体制开始转轨,故排除B项;C项在材料中未体现,故排除。

13.南北朝时期实行租调制,按户征税。北宋时“客户起移,不须取主人凭由,须每年收田毕日,商量去取,各取稳便”。明代将力役改为雇役,役户只要缴纳一定银两,便可免除役劳,而由官府雇人代役。这些变化反映了( B )

A.政府管理职能渐趋弱化

B.人身依附关系渐趋松弛

C.重农抑商政策逐渐减轻

D.土地兼并之风逐渐杜绝

解析: 根据材料“客户起移,不须取主人凭由,须每年收田毕日,商量去取,各取稳便”“明代将力役改为雇役,役户只要缴纳一定银两,便可免除役劳,而由官府雇人代役”可知,宋朝和明朝的措施反映了人身依附关系渐趋松弛,有利于保证农民的劳动时间,B项正确;材料反映了人身依附关系渐趋松弛,A项不符合材料主旨,排除;材料未涉及重农抑商政策,排除C项;土地兼并不可能被杜绝,D项说法错误,排除。故选B项。

14.阅读材料,回答问题。

材料一

——《(武)周大足元年(701年)沙州敦煌县效谷乡户籍》

材料二

两税法 一条鞭法

量出制入。中央合并原征各项税役,定出“两税元额”,向各地摊派征收。各州县根据所摊税额,向下摊派取消租、庸、调和一切徭役、杂税,但丁额不废“户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差”。不论主户、客户,一律编入现居州县的户籍,按丁壮和财产多少定出户等。元额以大历十四年垦田面积和户等高下摊分。两税依户等纳钱,依田亩纳米粟无固定居处的商人,所在州县依照其收入的1/30征税——宁欣《中国古代史》 总括一县之赋役,量地计丁,丁粮毕输于官。一岁之役,官为佥募,力差则计其工食之费,量为增减;银差则计其交纳之费加以增耗。凡额办、派办,京库岁需,与存留供亿诸费。以及土贡方物,悉并为一条,皆计亩征银,折办于官。——《明史·食货二》

(1)提取材料一的信息,说明材料一对于研究唐朝的历史有哪些史料价值。

(2)根据材料二,从中国古代赋税制度演变的视角,阐述两税法与一条鞭法之间的关系。

答案:(1)史料价值:材料一是沙洲敦煌县效谷乡唐朝户籍记载,属于一手史料;沙洲敦煌县效谷乡,可以用来研究唐朝的行政区划(或地方行政制度);关于家庭成员信息记载,说明政府为保证赋税收入、维护社会稳定,对人口严格的社会管理,可以用来研究唐朝的户籍制度;关于赋税与授田信息,说明唐朝实行均田制和租庸调制,可以用来研究唐朝的土地制度和赋税制度。总之,材料一可以用来研究唐朝的国家制度与社会治理。

(2)关系:两税法减轻了人民的负担,开启了定时征税的先河;一条鞭法延续了“一岁之役”,继承了定时征税的传统;两税法以前征税的主要内容是人丁税,使得无地的百姓也要承担沉重的赋税,两税法征税标准以土地、财产为主,而一条鞭法“悉并为一条,皆计亩征银”创造性地将税收计入田亩,能够极大地增加封建国家的财政收入,另外一条鞭法创新性地征收货币税,是对传统实物税的创新,也迎合了商品经济的发展需求,解放了部分劳动力,利于明清时期社会经济的进步和发展。总之,一条鞭法继承了两税法税制的同时,有所创新,是适应社会发展的产物。

解析:史料价值:(1)依据材料一“(武)周大足元年(701年)沙州敦煌县效谷乡户籍”得出,材料一是沙洲敦煌县效谷乡唐朝户籍记载,属于一手史料;从唐朝的行政区划分析得出,沙洲敦煌县效谷乡,可以用来研究唐朝的行政区划(或地方行政制度);从成员信息分析得出,政府为保证赋税收入、维护社会稳定,对人口严格的社会管理,可以用来研究唐朝的户籍制度;从唐朝的赋税制度分析得出,关于赋税与授田信息,说明唐朝实行均田制和租庸调制,可以用来研究唐朝的土地制度和赋税制度。总之,从国家治理角度分析得出,材料一可以用来研究唐朝的国家制度与社会治理。

(2)关系:从两税法的作用分析得出,两税法减轻了人民的负担,开启了定时征税的先河;依据材料二“一岁之役,官为佥募,力差则计其工食之费,量为增减”得出,一条鞭法延续了“一岁之役”,继承了定时征税的传统;从征税的内容分析得出,两税法以前征税的主要内容是人丁税,使得无地的百姓也要承担沉重的赋税,两税法征税标准以土地、财产为主,而一条鞭法“悉并为一条,皆计亩征银”创造性地将税收计入田亩,能够极大地增加封建国家的财政收入,另外一条鞭法创新性地征收货币税,是对传统实物税的创新,也迎合了商品经济的发展需求,解放了部分劳动力,利于明清时期社会经济的进步和发展。总之,从继承和创新分析得出,一条鞭法继承了两税法税制的同时,有所创新,是适应社会发展的产物。

一、素养达标

1.汉代规定23-50岁男丁要在郡县或京师服徭役一个月,如不愿服役,可纳钱二千,由政府雇人代役。该规定( )

A.有效地抑制了土地兼并

B.强化了对农民人身控制

C.取消了官僚地主的特权

D.利于增加政府财政收入

2.算赋是秦汉时政府向成年人征收的人头税。汉朝规定,“人出一算,算百二十钱,惟贾人与奴婢倍算(即加倍征收算赋)”“人有产子者,勿算三岁”“今诸怀妊……复(古时免除赋税徭役称复——作者注)其夫,勿算一岁”“年八十复二算(家中有八十岁以上老人,免除二个人的算赋)”。这些政策说明汉政府( )

A.注重发挥赋税的社会功能

B.积极推行重农抑商政策

C.利用赋税调节收入的分配

D.将“人文关怀”政策化

3.陆贽在《翰苑集》中说:“每州各取大历中一年科率钱谷数最多者,便为两税定额,此乃采非法之权令以为经制,总无名之暴赋以立恒规。”据此可知,两税法的实施( )

A.加重了百姓负担

B.使土地兼并之风得到根本解决

C.简化了税收名目

D.强化了以人丁为主的征税标准

4.据史料记载:“通府州县十岁中夏税秋粮存留起运额若干,均徭、里甲、土贡雇募加银额若干,通为一条,总征而均支之也。”上述赋役制度( )

A.缓解了北宋政府的财政危机

B.改变了战国以来的征税标准

C.推动了明朝商品经济的发展

D.彻底废除长期存在的人头税

5.宋神宗时期,实行以钱代役的政策,对乡村户和城市的坊郭户均征收役钱,商税也由城市向农村拓展。这反映了当时( )

A.城乡一体化的逐步实现

B.重农抑商政策逐渐瓦解

C.传统经济结构有所突破

D.赋税制度货币化的完成

6.康熙时期,苏州阊门外的踹坊工匠“从前数有七八千余”,到雍正七年增至万余人,“皆系外来单身游民”。这一变化( )

A.表明匠籍制度已经被废除

B.加剧了当时的人地矛盾

C.反映出资本主义开始萌芽

D.得益于赋税制度的调整

7. 1928年7月25日,美国驻华公使马慕瑞与国民政府代表宋子文在北平正式发表《中美关税条约》规定:“历来中美两国所订立的有效条约内所载关于在中国进出口货物之税率、存票、子口税并船钞等项各条款,立即撤销作废,而应适用国家关税完全自主之原则。”这说明当时我国( )

A.强化了关税制度法制化建设

B.关税自主权取得了进展

C.摆脱了关税的半殖民地性质

D.真正收回了关税自主权

8. 1980年全国人大通过的《中华人民共和国个人所得税法》规定个税起征点为800元,而2018年全国人大修改后的个人所得税法规定个税起征点为每月5000元,并进行包括子女教育、大病医疗、住房贷款利息、赡养老人等在内的专项附加扣除。这一变化表明( )

A.国民收入得到普遍提高

B.个税征收制度更加完善

C.对外贸易总额极大增长

D.国民贫富差距不断拉大

9.阅读材料,回答问题。

材料 1950年,政务院发布了《税政实施要则》,其中就包含着具有个人所得税性质的存款利息所得税和薪给报酬所得税。由于经济形势的变化,这一税种最终于1959年停止征收。

1980年,国务院实施了《中华人民共和国个人所得税法》,规定征税对象包括工资、薪金所得、劳务报酬所得等六类;免征额为800元;……1981年,全国职工的月平均工资只有64元。因此,……其实际纳税人人数很少,税源分散,收入甚微。

1986年,国务院发布了《中华人民共和国城乡个体工商业户所得税暂行条例》与《中华人民共和国个人收入调节税暂行条例》,前者是适应我国个体工商户迅速发展,并对其中的高收入者加以税收调节的产物;后者是防止社会成员收入差距过分悬殊的重要制度构建。

1994年,国务院发布了《中华人民共和国个人所得税法实施条例》,将原来按纳税人类型分设的各种所得税合并为统一的个人所得税。

2005年,国务院将个税免征额从800元提高到1600元,并增加了有关高收入者必须办理纳税申报的规定。2007年,国务院将个税免征额提高到2000元。

2009年,我国个人所得税收入增加到3944亿元,逐步成为我国的第四大税种。

——据赵仁平《近现代中国个人所得税功能的历史变迁》

根据材料并结合所学知识,围绕“新中国的个人所得税改革”这一主题,提炼论点,并予以说明。(要求:表述成文、观点明确、论证充分、逻辑清晰)

二、能力提升

10.唐朝两税法把以往的“非法赋敛”并入两税,纳入中央的控制范围;中央没有确定全国统一的税率,而是改用摊派赋税的办法;中央派人确定各州税额并划分其上供、送使、留州份额。两税法的这些规定( )

A.加强了中央对地方财权的控制

B.有利于促进农业生产的发展

C.放松了政府对农民的人身控制

D.解决了中央政府的财政困难

11.右图为中国古代的一个银锭,内錾刻铭文:“广东广州府顺德县征收正德拾年(1515年)分秋粮解京银壹锭重伍拾两耗银贰两伍钱折米贰百石提调官知县丘道隆该吏杨誉解户罗雍银匠杨宽”。“铭文”反映的赋税征收制度实行的背景是( )

A.政府推行募役法 B.白银逐渐货币化

C.“一条鞭法”的推行 D.“摊丁入亩”改革

12.经过不断改革,20世纪90年代,我国形成了内资企业适用《企业所得税暂行条例》、外资企业适用《外商投资企业和外国企业所得税法》的企业所得税制度。“内外有别”的税制下,虽然内外资企业的法定名义税率统一为33%,但由于外资企业享受的税收优惠,实际税负仍然是“内重外轻”的“双轨制”运行模式。这反映出当时我国( )

A.对外开放水平不断提升

B.经济体制开始转轨

C.企业的经营权逐渐放宽

D.税制改革亟待深化

13.南北朝时期实行租调制,按户征税。北宋时“客户起移,不须取主人凭由,须每年收田毕日,商量去取,各取稳便”。明代将力役改为雇役,役户只要缴纳一定银两,便可免除役劳,而由官府雇人代役。这些变化反映了( )

A.政府管理职能渐趋弱化

B.人身依附关系渐趋松弛

C.重农抑商政策逐渐减轻

D.土地兼并之风逐渐杜绝

14.阅读材料,回答问题。

材料一

——《(武)周大足元年(701年)沙州敦煌县效谷乡户籍》

材料二

两税法 一条鞭法

量出制入。中央合并原征各项税役,定出“两税元额”,向各地摊派征收。各州县根据所摊税额,向下摊派取消租、庸、调和一切徭役、杂税,但丁额不废“户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差”。不论主户、客户,一律编入现居州县的户籍,按丁壮和财产多少定出户等。元额以大历十四年垦田面积和户等高下摊分。两税依户等纳钱,依田亩纳米粟无固定居处的商人,所在州县依照其收入的1/30征税——宁欣《中国古代史》 总括一县之赋役,量地计丁,丁粮毕输于官。一岁之役,官为佥募,力差则计其工食之费,量为增减;银差则计其交纳之费加以增耗。凡额办、派办,京库岁需,与存留供亿诸费。以及土贡方物,悉并为一条,皆计亩征银,折办于官。——《明史·食货二》

(1)提取材料一的信息,说明材料一对于研究唐朝的历史有哪些史料价值。

(2)根据材料二,从中国古代赋税制度演变的视角,阐述两税法与一条鞭法之间的关系。

第五单元 第16课中国赋税制度的演变

一、素养达标

1.汉代规定23-50岁男丁要在郡县或京师服徭役一个月,如不愿服役,可纳钱二千,由政府雇人代役。该规定( D )

A.有效地抑制了土地兼并

B.强化了对农民人身控制

C.取消了官僚地主的特权

D.利于增加政府财政收入

解析: 根据“如不愿服役,可纳钱二千,由政府雇人代役”可以看出,以钱代役的做法既保证农民劳动时间又使政府财政收入增加,D项正确;这一措施与土地兼并无关,排除A项;应该是弱化了对农民的控制,排除B项;材料没有涉及官僚地主的特权,排除C项。故选D项。

2.算赋是秦汉时政府向成年人征收的人头税。汉朝规定,“人出一算,算百二十钱,惟贾人与奴婢倍算(即加倍征收算赋)”“人有产子者,勿算三岁”“今诸怀妊……复(古时免除赋税徭役称复——作者注)其夫,勿算一岁”“年八十复二算(家中有八十岁以上老人,免除二个人的算赋)”。这些政策说明汉政府( A )

A.注重发挥赋税的社会功能

B.积极推行重农抑商政策

C.利用赋税调节收入的分配

D.将“人文关怀”政策化

解析: 根据材料可知,有关算赋的规定在三个方面具有导向作用,即重农抑商、鼓励生育、敬老养老,这些都是发挥赋税社会功能的体现,A项正确;B、C、D三项均体现了其中的一项功能,但不全面,均排除。故选A项。

3.陆贽在《翰苑集》中说:“每州各取大历中一年科率钱谷数最多者,便为两税定额,此乃采非法之权令以为经制,总无名之暴赋以立恒规。”据此可知,两税法的实施( A )

A.加重了百姓负担

B.使土地兼并之风得到根本解决

C.简化了税收名目

D.强化了以人丁为主的征税标准

解析: 根据材料“每州各取大历中一年科率钱谷数最多者,便为两税定额,此乃采非法之权令以为经制,总无名之暴赋以立恒规”及所学知识可知,各地根据财政支出定出总税额,依照分配的数目向当地入户征收,但却出现了许多莫名的税收项目,使赋税制度越来越混乱,加重了百姓负担,A项正确;中国古代实行封建土地私有制,土地兼并之风不会得到根本解决,排除B项;材料反映了两税法的实施加重了百姓负担,C、D两项与材料主旨不符,排除。故选A项。

4.据史料记载:“通府州县十岁中夏税秋粮存留起运额若干,均徭、里甲、土贡雇募加银额若干,通为一条,总征而均支之也。”上述赋役制度( C )

A.缓解了北宋政府的财政危机

B.改变了战国以来的征税标准

C.推动了明朝商品经济的发展

D.彻底废除长期存在的人头税

解析: 根据材料“通府州县十岁中夏税秋粮存留起运额若干,均徭、里甲、土贡雇募加银额若干,通为一条,总征而均支之也”可判断,上述赋役制度指的是一条鞭法,一条鞭法把各州县的田赋、徭役以及其他杂征总为一条,合并征收银两,这有利于推动商品经济的发展,C项正确;一条鞭法是明朝的制度,排除A项;两税法改变了战国以来以人丁为主的征税标准,排除B项;摊丁入亩废除了人头税,排除D项。故选C项。

5.宋神宗时期,实行以钱代役的政策,对乡村户和城市的坊郭户均征收役钱,商税也由城市向农村拓展。这反映了当时( C )

A.城乡一体化的逐步实现

B.重农抑商政策逐渐瓦解

C.传统经济结构有所突破

D.赋税制度货币化的完成

解析: 材料反映了宋神宗时期,乡村和城市都实行以钱代役,商税也由城市向农村拓展,这说明宋朝政府对百姓人身控制的松弛,在一定程度上突破了传统经济结构,有助于商品经济的发展,C项正确;城乡一体化逐步实现、重农抑商政策逐渐瓦解均不符合宋朝时期的史实,排除A、B两项;材料反映的是赋税制度货币化的发展情况,而不是完成,排除D项。故选C项。

6.康熙时期,苏州阊门外的踹坊工匠“从前数有七八千余”,到雍正七年增至万余人,“皆系外来单身游民”。这一变化( D )

A.表明匠籍制度已经被废除

B.加剧了当时的人地矛盾

C.反映出资本主义开始萌芽

D.得益于赋税制度的调整

解析: 从材料可以看出,工匠数量大量增加,而且是来源于外地,这种变化主要是受到清代废除人头税的影响,即摊丁入亩政策的影响,因此得益于赋税制度的调整,D项正确;材料不能说明匠籍制度已经被废除,排除A项;材料没有涉及人地矛盾,排除B项;明朝中后期已经开始出现资本主义萌芽,而且材料中也体现不出资本主义雇佣关系,排除C项。故选D项。

7. 1928年7月25日,美国驻华公使马慕瑞与国民政府代表宋子文在北平正式发表《中美关税条约》规定:“历来中美两国所订立的有效条约内所载关于在中国进出口货物之税率、存票、子口税并船钞等项各条款,立即撤销作废,而应适用国家关税完全自主之原则。”这说明当时我国( B )

A.强化了关税制度法制化建设

B.关税自主权取得了进展

C.摆脱了关税的半殖民地性质

D.真正收回了关税自主权

解析: 材料体现的是在1928年国民政府发动的关税自主运动过程中,美国基本承认了中国有完全自主的关税自主权,说明的是关税自主权取得了进展,B项正确;材料与“关税制度法制化建设”的说法无关,排除A项;C、D两项是在新中国成立后,排除。故选B项。

8. 1980年全国人大通过的《中华人民共和国个人所得税法》规定个税起征点为800元,而2018年全国人大修改后的个人所得税法规定个税起征点为每月5000元,并进行包括子女教育、大病医疗、住房贷款利息、赡养老人等在内的专项附加扣除。这一变化表明( B )

A.国民收入得到普遍提高

B.个税征收制度更加完善

C.对外贸易总额极大增长

D.国民贫富差距不断拉大

解析: 根据材料可知,随着社会经济的发展和居民收入的提高,国家提高了个税起征点,随着普通民众生活成本的增加,政府又增加了个税专项附加扣除,这表明我国的个税征收制度更加完善,B项正确;A项只体现了材料的部分信息,排除;C项由材料信息推断不出来,排除;个税起征点的调整不能说明贫富差距不断拉大,排除D项。故选B项。

9.阅读材料,回答问题。

材料 1950年,政务院发布了《税政实施要则》,其中就包含着具有个人所得税性质的存款利息所得税和薪给报酬所得税。由于经济形势的变化,这一税种最终于1959年停止征收。

1980年,国务院实施了《中华人民共和国个人所得税法》,规定征税对象包括工资、薪金所得、劳务报酬所得等六类;免征额为800元;……1981年,全国职工的月平均工资只有64元。因此,……其实际纳税人人数很少,税源分散,收入甚微。

1986年,国务院发布了《中华人民共和国城乡个体工商业户所得税暂行条例》与《中华人民共和国个人收入调节税暂行条例》,前者是适应我国个体工商户迅速发展,并对其中的高收入者加以税收调节的产物;后者是防止社会成员收入差距过分悬殊的重要制度构建。

1994年,国务院发布了《中华人民共和国个人所得税法实施条例》,将原来按纳税人类型分设的各种所得税合并为统一的个人所得税。

2005年,国务院将个税免征额从800元提高到1600元,并增加了有关高收入者必须办理纳税申报的规定。2007年,国务院将个税免征额提高到2000元。

2009年,我国个人所得税收入增加到3944亿元,逐步成为我国的第四大税种。

——据赵仁平《近现代中国个人所得税功能的历史变迁》

根据材料并结合所学知识,围绕“新中国的个人所得税改革”这一主题,提炼论点,并予以说明。(要求:表述成文、观点明确、论证充分、逻辑清晰)

答案:示例:论点:新中国的个税改革折射了中国社会的发展进程。

说明:新中国成立后,由于生产力水平的低下以及计划经济体制的建立和发展,个税逐渐失去了存在的基础和条件。为适应改革开放的需要,我国的个税制度重新确立。随着我国社会发展水平的提高,我国个税制度愈发公平和完善;个税免征额的提高也彰显了国家的人文关怀以及经济的持续发展。我国的个税制度在增加税收、调节宏观经济以及构建和谐社会方面的作用也日益突出。

总之,新中国的个税改革是社会发展的产物,同时又促进了社会的进步。

解析:本题为开放性试题,答案言之成理即可。论点:从新中国成立以来的税收变化和所学知识可提炼出论点是新中国的个税改革折射了中国社会的发展进程。说明:可从新中国成立以来的经济体制变化和税收政策之间的关系进行分析即可,需要点出计划经济体制、从计划经济体制向市场经济体制转轨等方面的变化和税收是在经济体制的基础上进行调整的。最后进行归纳总结。

二、能力提升

10.唐朝两税法把以往的“非法赋敛”并入两税,纳入中央的控制范围;中央没有确定全国统一的税率,而是改用摊派赋税的办法;中央派人确定各州税额并划分其上供、送使、留州份额。两税法的这些规定( A )

A.加强了中央对地方财权的控制

B.有利于促进农业生产的发展

C.放松了政府对农民的人身控制

D.解决了中央政府的财政困难

解析: 根据材料信息可知,唐朝两税法把以往的“非法赋敛”并入两税,纳入中央的控制范围,中央确定各州税额并划分其上供、送使、留州份额,也即中央决定和控制税收项目、额度、收入分配,说明两税法的实施加强了中央对地方财权的控制,A项正确;从材料信息无法得出有利于促进农业生产的发展,排除B项;两税法使农民人身控制松弛是因为征税标准的变化,而不是其内容和权重,排除C项;“解决了”说法不恰当,排除D项。故选A项。

11.右图为中国古代的一个银锭,内錾刻铭文:“广东广州府顺德县征收正德拾年(1515年)分秋粮解京银壹锭重伍拾两耗银贰两伍钱折米贰百石提调官知县丘道隆该吏杨誉解户罗雍银匠杨宽”。“铭文”反映的赋税征收制度实行的背景是( B )

A.政府推行募役法 B.白银逐渐货币化

C.“一条鞭法”的推行 D.“摊丁入亩”改革

解析: 结合所学知识可知,受商品经济发展、美洲金银大量涌入及政策调整的影响,明中叶后白银货币化完成,其中材料中银锭上的铭文反映的是白银逐渐货币化,B项正确;政府推行募役法是在王安石变法时期,排除A项;“一条鞭法”的推行是在1581年,排除C项;“摊丁入亩”改革是在清朝,排除D项。故选B项。

12.经过不断改革,20世纪90年代,我国形成了内资企业适用《企业所得税暂行条例》、外资企业适用《外商投资企业和外国企业所得税法》的企业所得税制度。“内外有别”的税制下,虽然内外资企业的法定名义税率统一为33%,但由于外资企业享受的税收优惠,实际税负仍然是“内重外轻”的“双轨制”运行模式。这反映出当时我国( D )

A.对外开放水平不断提升

B.经济体制开始转轨

C.企业的经营权逐渐放宽

D.税制改革亟待深化

解析: 根据材料可知,20世纪90年代,名义上内外资企业法定上税率是统一的,但外资企业享受了税收优惠,我国内外资企业的所得税税率在实际上并不统一,这不利于内资企业的发展,说明我国的税制改革亟待深化,故选D项;材料涉及的是对内改革,故排除A项;中共十一届三中全会后,我国经济体制开始转轨,故排除B项;C项在材料中未体现,故排除。

13.南北朝时期实行租调制,按户征税。北宋时“客户起移,不须取主人凭由,须每年收田毕日,商量去取,各取稳便”。明代将力役改为雇役,役户只要缴纳一定银两,便可免除役劳,而由官府雇人代役。这些变化反映了( B )

A.政府管理职能渐趋弱化

B.人身依附关系渐趋松弛

C.重农抑商政策逐渐减轻

D.土地兼并之风逐渐杜绝

解析: 根据材料“客户起移,不须取主人凭由,须每年收田毕日,商量去取,各取稳便”“明代将力役改为雇役,役户只要缴纳一定银两,便可免除役劳,而由官府雇人代役”可知,宋朝和明朝的措施反映了人身依附关系渐趋松弛,有利于保证农民的劳动时间,B项正确;材料反映了人身依附关系渐趋松弛,A项不符合材料主旨,排除;材料未涉及重农抑商政策,排除C项;土地兼并不可能被杜绝,D项说法错误,排除。故选B项。

14.阅读材料,回答问题。

材料一

——《(武)周大足元年(701年)沙州敦煌县效谷乡户籍》

材料二

两税法 一条鞭法

量出制入。中央合并原征各项税役,定出“两税元额”,向各地摊派征收。各州县根据所摊税额,向下摊派取消租、庸、调和一切徭役、杂税,但丁额不废“户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差”。不论主户、客户,一律编入现居州县的户籍,按丁壮和财产多少定出户等。元额以大历十四年垦田面积和户等高下摊分。两税依户等纳钱,依田亩纳米粟无固定居处的商人,所在州县依照其收入的1/30征税——宁欣《中国古代史》 总括一县之赋役,量地计丁,丁粮毕输于官。一岁之役,官为佥募,力差则计其工食之费,量为增减;银差则计其交纳之费加以增耗。凡额办、派办,京库岁需,与存留供亿诸费。以及土贡方物,悉并为一条,皆计亩征银,折办于官。——《明史·食货二》

(1)提取材料一的信息,说明材料一对于研究唐朝的历史有哪些史料价值。

(2)根据材料二,从中国古代赋税制度演变的视角,阐述两税法与一条鞭法之间的关系。

答案:(1)史料价值:材料一是沙洲敦煌县效谷乡唐朝户籍记载,属于一手史料;沙洲敦煌县效谷乡,可以用来研究唐朝的行政区划(或地方行政制度);关于家庭成员信息记载,说明政府为保证赋税收入、维护社会稳定,对人口严格的社会管理,可以用来研究唐朝的户籍制度;关于赋税与授田信息,说明唐朝实行均田制和租庸调制,可以用来研究唐朝的土地制度和赋税制度。总之,材料一可以用来研究唐朝的国家制度与社会治理。

(2)关系:两税法减轻了人民的负担,开启了定时征税的先河;一条鞭法延续了“一岁之役”,继承了定时征税的传统;两税法以前征税的主要内容是人丁税,使得无地的百姓也要承担沉重的赋税,两税法征税标准以土地、财产为主,而一条鞭法“悉并为一条,皆计亩征银”创造性地将税收计入田亩,能够极大地增加封建国家的财政收入,另外一条鞭法创新性地征收货币税,是对传统实物税的创新,也迎合了商品经济的发展需求,解放了部分劳动力,利于明清时期社会经济的进步和发展。总之,一条鞭法继承了两税法税制的同时,有所创新,是适应社会发展的产物。

解析:史料价值:(1)依据材料一“(武)周大足元年(701年)沙州敦煌县效谷乡户籍”得出,材料一是沙洲敦煌县效谷乡唐朝户籍记载,属于一手史料;从唐朝的行政区划分析得出,沙洲敦煌县效谷乡,可以用来研究唐朝的行政区划(或地方行政制度);从成员信息分析得出,政府为保证赋税收入、维护社会稳定,对人口严格的社会管理,可以用来研究唐朝的户籍制度;从唐朝的赋税制度分析得出,关于赋税与授田信息,说明唐朝实行均田制和租庸调制,可以用来研究唐朝的土地制度和赋税制度。总之,从国家治理角度分析得出,材料一可以用来研究唐朝的国家制度与社会治理。

(2)关系:从两税法的作用分析得出,两税法减轻了人民的负担,开启了定时征税的先河;依据材料二“一岁之役,官为佥募,力差则计其工食之费,量为增减”得出,一条鞭法延续了“一岁之役”,继承了定时征税的传统;从征税的内容分析得出,两税法以前征税的主要内容是人丁税,使得无地的百姓也要承担沉重的赋税,两税法征税标准以土地、财产为主,而一条鞭法“悉并为一条,皆计亩征银”创造性地将税收计入田亩,能够极大地增加封建国家的财政收入,另外一条鞭法创新性地征收货币税,是对传统实物税的创新,也迎合了商品经济的发展需求,解放了部分劳动力,利于明清时期社会经济的进步和发展。总之,从继承和创新分析得出,一条鞭法继承了两税法税制的同时,有所创新,是适应社会发展的产物。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理