七年级上册语文第二单元单元检测(含解析)

文档属性

| 名称 | 七年级上册语文第二单元单元检测(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 46.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-21 22:38:57 | ||

图片预览

文档简介

七年级上册第二单元·单元检测

(一)基础知识

1.下列注音和字形正确的一项是( )

A.分歧(qí) 委曲(qū) 鱼塘(táng) 熬(áo)过

B.拆散(chāi) 散步(sàn) 温馨(xīn) 嫩(nèng)

C.粼粼(lín) 蹲下来(dūn) 毕竟(jìn) 水波(bō)

D.稳当(wěn) 责任(zé) 习惯(guàn) 铺着(pū)

2.下列文学常识说法正确的一项是( )

A.《金色花》的作者是泰国著名作家、诗人泰戈尔,他是亚洲第一个获得诺贝尔文学奖的人。

B.《论语》是儒家经典著作,是记录孔子及其弟子言行的一部书。

C.律诗的四联各有一个特定的名称,第一联叫首联,第二联叫颈联,第三联叫颔联,第四联叫尾联。

D.《世说新语》是南朝宋刘义庆组织编写的一部志怪小说集。

3.学校文学社开展“文学与文化”专题活动,邀请市文化馆张老师做专题讲座。下面是文学社社长打电话邀请张老师时说的话。画线部分表达都不得体的一项是( )

张老师您好。我校文学社邀请您于6月20日9点在学校报告厅为我们做“文学与文化”的专题报告。您学富五车,①久闻大名,如果能来我校对我们②不吝赐教,将是我们的莫大③荣幸。本应④光临寒舍向您表达我们的愿望,无奈学习时间太紧,不能成行,敬希⑤见谅。届时我们一定洗耳恭听,⑥不耻下问。

A.①③⑤ B.①④⑥ C.②③⑥ D.②④⑤

我能正确的朗读课文。

4.下列语句停顿划分正确的一项是( )

A.陈太丘/与友期/行 B.元方时/年七岁

C.君与家君/期日中 D.元方入/门不顾

5.下列句子朗读节奏划分不正确的一项是( )

A.谢太傅∕寒雪日∕内集

B.撒盐∕空中∕差可拟

C.陈太丘∕与友期行

D.待君∕久不至,已去

6.下列句子节奏划分正确的一项是( )

A.撒盐∕空中差∕可拟

B.白雪∕纷纷何∕所似

C.未若∕柳絮∕因风起

D.过∕中不至,太丘∕舍去

7.下列句子的朗读停顿划分有误的一项是( )

A.元方/入门/不顾

B.陈太丘/与友/期行

C.元方时/年七岁

D.君与家君/期日中

8.文学文化常识

南文:孔兄请唤(1)__________(A.令郞B.小儿)上来,让余认识。 孔父:承蒙南文兄错爱,(2)__________(A.犬子B.令郞)年幼,望南文兄不吝(3)__________(A.请教B.赐教)。

(1)下面是希望中学七年级(1)班的横小水同学写的一出《孔融让梨》课本剧片段,请根据情景,选择合适的词语补全人物对话。

(2)《世说新语》是南朝宋临川王刘义庆组织编写的一部志人小说集,这个学期我们学习的两篇短文分别出自《 》和《 》。

9.【梳理一】用联想法积累字词、文化知识

当他读到《荷叶·母亲》这段时,他联想到同音同形的现象。

半夜听见fán①杂的雨声,我觉得有些fán②闷。从窗内往外看,那朵红莲,被打得左右攲斜。在窗口徘徊了一会,我忽然看到红莲旁边的一个大荷叶,慢慢地倾侧下来,正覆盖在红莲上面……看到这一幕,我心中深深地受了感动——母亲啊!你是荷叶,我是红莲。心中的雨点来了,除了你,谁是我在无遮拦天空下的荫蔽?

(1)根据相同的拼音写汉字。① ②

(2)由相同偏旁的“徘徊”联想到《秋天的怀念》也有一个类似的词[qiáo cuì] ③ ,也是两个相同偏旁的字组成,形容人面色差。

(3)关于称呼,由语段中“红莲”联想到莲花的别称“菡萏”,可见同一事物有不同的称呼与叫法。例如发表意见,自谦时叫做 ;尊称时叫做 。(A.高见 B.愚见)

10.阅读下面的诗歌,完成下列小题。

清晨我漫步在山坡谷地,

晨光宣泄着永恒的秘密,

山涧里流倘出一条小溪,

她在歌、在唤、在吐露心曲:

生活并非安逸,

它是思念和希冀。

死亡并非哀歌,

它是失望与憔悴。

智者不在言词,

其秘密在言词背后藏nì。

伟人不在高位,

不屑权位者才配享荣誉。

(节选自纪伯伦《小溪,你说什么》)

(1)根据拼音写出相应的汉字,或给加点的字注音。

安逸( ) 藏nì( ) 不屑( )

(2)文中有错别字的一个词是“ ”,这个词的正确写法是“ ”。

(3)“宣泄”在《现代汉语词典》中有下面三个义项。请根据诗歌语境,选择恰当的一项( )

A.使积水流出去 B.舒散 C.泄露

(4)诗中画线句子运用了 和 的修辞手法。

(三)古文阅读

阅读一:

阅读下面两个选段,完成下面小题。

(一)陈太丘与友期行,期日中。过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之。元方入门不顾。

(二)孔文举年十岁,随父到洛。时李元礼有盛名,诣门者,皆俊才清称①及中表②亲戚,乃通。文举至门,谓吏曰:“我是李府君亲。”既通,前坐。元礼问曰:“君与仆有何亲?”对曰:“昔先君仲尼与君先人伯阳③有师资之尊,是仆与君奕世为通好也。”元礼及宾客莫不奇之。太中大夫陈韪后至,人以其语语之,韪曰:“小时了了④,大未必佳。”文举曰:“想君小时,必当了了。”韪大踧踖⑤。

(节选自《世说新语》,有删改)

【注】:①俊才清称:才华出众和有好名声的人。②中表:古代父亲姐妹的儿女为外表,母亲兄弟姐妹的儿女为内表,合称中表。③伯阳:即老子,姓李,名耳。④小时了了(liǎo liǎo):小时聪明。了了:聪慧。⑤踧踖(cù jí)局促不安的样子。

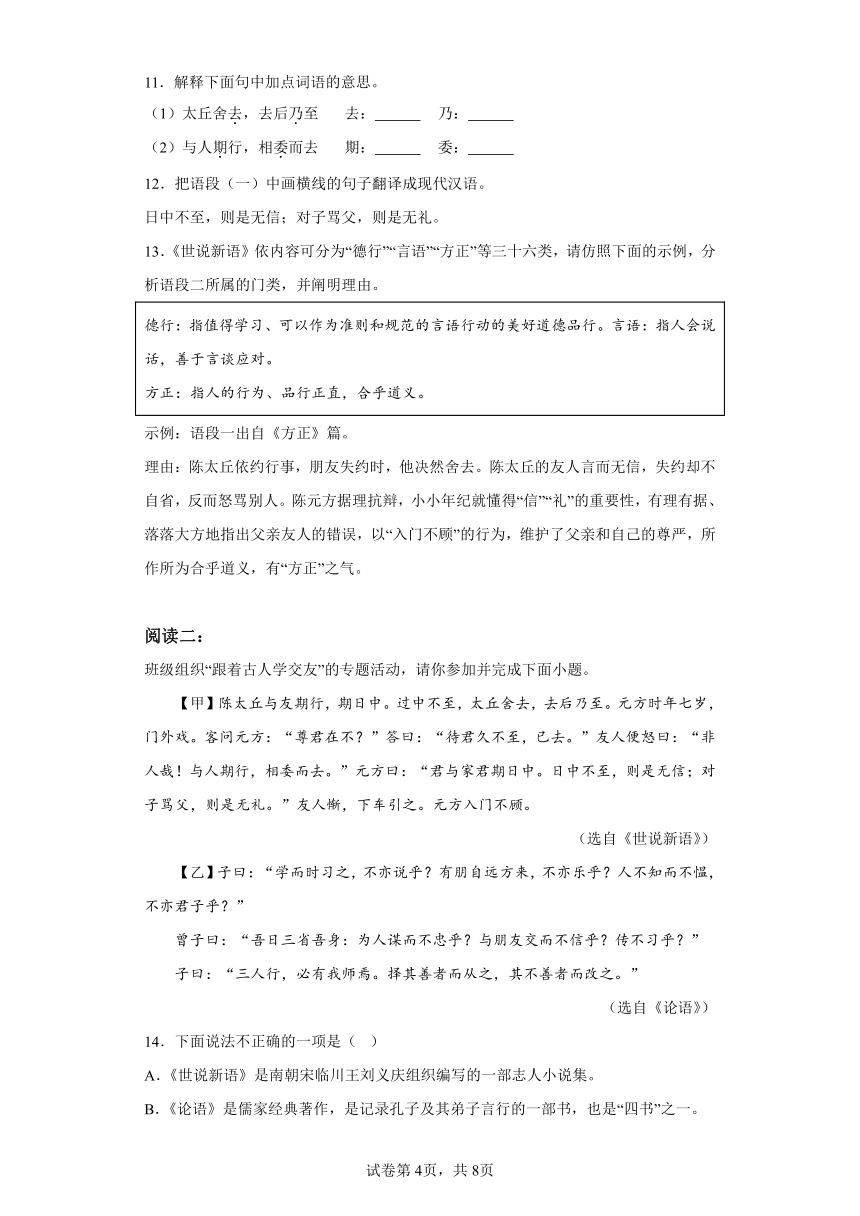

11.解释下面句中加点词语的意思。

(1)太丘舍去,去后乃至 去: 乃:

(2)与人期行,相委而去 期: 委:

12.把语段(一)中画横线的句子翻译成现代汉语。

日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。

13.《世说新语》依内容可分为“德行”“言语”“方正”等三十六类,请仿照下面的示例,分析语段二所属的门类,并阐明理由。

德行:指值得学习、可以作为准则和规范的言语行动的美好道德品行。言语:指人会说话,善于言谈应对。 方正:指人的行为、品行正直,合乎道义。

示例:语段一出自《方正》篇。

理由:陈太丘依约行事,朋友失约时,他决然舍去。陈太丘的友人言而无信,失约却不自省,反而怒骂别人。陈元方据理抗辩,小小年纪就懂得“信”“礼”的重要性,有理有据、落落大方地指出父亲友人的错误,以“入门不顾”的行为,维护了父亲和自己的尊严,所作所为合乎道义,有“方正”之气。

阅读二:

班级组织“跟着古人学交友”的专题活动,请你参加并完成下面小题。

【甲】陈太丘与友期行,期日中。过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之。元方入门不顾。

(选自《世说新语》)

【乙】子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”

曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”

子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。”

(选自《论语》)

14.下面说法不正确的一项是( )

A.《世说新语》是南朝宋临川王刘义庆组织编写的一部志人小说集。

B.《论语》是儒家经典著作,是记录孔子及其弟子言行的一部书,也是“四书”之一。

C.【甲】文中的“家君”是敬辞,指的是对方的父亲。

D.【乙】文中曾子的话说明自省是儒家弟子自我教育、自我修德的方法和途径。

15.解释下列加点词语在句子中的意思。

(1)陈太丘与友期行 期:

(2)相委而去 委:

(3)不亦说乎 说:

(4)人不知而不愠 愠:

16.用现代汉语说说下面句子的意思。

择其善者而从之,其不善者而改之。

17.在与朋友相处时,我们应该遵循哪些交友原则?请结合两则材料,说说你的看法。

(四)现代文阅读

18.阅读下文,完成下列各题。

思念一块月饼

张金春

①古人说:“明月千里寄相思。”每到中秋月圆之时,我的思绪总是湿漉漉的。自打十八岁打起背包出来当兵闯世界,平均两年回家一趟的频率,怎能解我焦渴的思念之苦?父爱母爱只能书写在信笺里,流淌在电波里,凝聚在盼望的目光里。

②我老家扬州,中秋节这一天有祭拜月亮、祈求团圆的古老习俗。临近中秋,母亲就要张罗着买藕段、莲子、月饼、江米条、馓子、花生、鸡蛋……到镇上做月饼。我也因此能看到镇上老师自制月饼的情景,月饼巴掌大小,厚厚的甜甜的馅被一层层的皮包裹着,放在毛毡纸上,沁着一片片油渍,那香甜的滋味像痒痒挠儿,将我的馋虫勾起来,我恨不得一把抢在手里,放入口中。

③祭过月亮之后,母亲每次都将祭月的月饼分给每人一块,并嘱咐我们兄弟俩,要细细吃,慢慢吃,吃完就没了。所以,我每次将月饼切成四等份,每天吃一小块,其余的用纸包好藏在床头。有时睡醒了还拿出来看看,嗅嗅那诱人的味道,再小心翼翼的藏好……吃月饼的甜蜜回忆仿佛过日子一般,美好的一切总是会经历一番过程,一番铺垫,方才品味到幸福的滋味和内涵。

④三十五年前,那时我九岁,我的月饼吃完了。中午放学回来,趁着母亲做饭的功夫,我到处翻找母亲藏好的月饼,终于在一只木箱子里看到了。我迅速地盖上这个天大的秘密,悄悄盘算如何既不被发现又能满足那牵肠挂肚的欲望。晚上放学回家,父母上工还没回来,我迫不及待地打开箱子,发现诱人的月饼还在那儿,并深情地望着我。我下意识地咽了一口口水,肚肠子也配合地发出“咕咕”叫声。我冲动地把月饼拥入怀中,后觉不妥,小心翼翼取出来,掰开五分之一左右,然后包起来放回原处。那时我想,要是母亲责问起来,就说是猫或者老鼠偷吃了。想到这儿,我为自己的小聪明窃喜。大约过了两天,母亲让我到她房间里去,说要给我变个戏法。她缓慢地从箱子里拿出那块月饼在我眼前一晃,欣喜地问:“这是什么?”我脸火辣辣的,低着头,没敢抬头望,母亲打开纸包,盯着我看了看说:“吃吧,本来就是留给你的!”我的头埋得更低了。母亲什么也没问,什么也没说,只是捡起散落在纸上的月饼屑一粒粒放进嘴里。我掰开一半,说:“妈,您也吃。”母亲说:“我不爱吃沙甜的,还是皮好吃,又脆又酥。”

⑤ 这块月饼我咀嚼了三十五年,体味到母亲那无私、宽容的爱,现在当我的女儿面对一堆奇形怪状、五花八门的月饼,挑三拣四,甚至吃了一小半扔在一边时,我会拿过来,一粒一粒掰开来,放到嘴里,让它一点一点地融化在岁月的记忆里。

⑥又是一年秋风送爽时,又是一个花好月圆夜,对着如玉如银的朗朗明月,又想起那块圆圆的月饼。月光如水,流逝不尽我的思念;月光如织,维系我永久的牵挂。

(1)文章以“月饼”为线索,写了作者与“月饼”的情缘,请依次用简洁的语言梳理行文思路(每空不超过5个字)。

我看制月饼——① ——② ——我让月饼——③

(2)结合语境,品味文中两处画线句。

①我迫不及待地打开箱子,发现诱人的月饼还躺在那儿,并深情地望着我。(请从修辞角度赏析)

②这块月饼我咀嚼了三十五年。(请从词语运用的角度赏析)

(3)请结合文章内容,分条概括文中的母亲形象。

(4)阅读下面的【链接材料】并回答问题。

【链接材料】母亲啊!你是荷叶,我是红莲,心中的雨点来了,除了你,谁是我在无遮拦天空下的荫蔽?

(节选自冰心《荷叶 母亲》)

请比较本文和【链接材料】中冰心《荷叶母亲》分别表达了作者的什么情感?

(五)写作

19.(一)

眼睛是心灵的窗口,是心与心沟通的纽带。回首我们成长的历程,总有一些眼神让我们刻骨铭心,甚至给我们震撼的力量。浮躁的时候,爸爸的眼神让我们警醒;失落的时候,妈妈的眼神给我们力量;怯场的时候,老师的眼神使我们自信;苦恼的时候,同学的眼神令我们振作……给你印象最深的是什么眼神?

请以“一个难忘的眼神”为题写一篇文章。不少于600字。

要求:(1)文体不限(诗歌除外)

(2)字数不少于600字

(3)文中不得出现真实的人名、地名、校名。

【评价量表】

题目 能力维度 掌握水平

优秀 良好 合格

基础知识 识记能力

区分常用谦辞和敬辞的能力

字音辨析能力

朗读能力

语言综合运用 书写能力

语言运用能力

辨析修辞的能力

古文阅读 实词词义识记能力

翻译句子能力

理解文意能力

比较阅读能力

现代文阅读 概括梳理文章内容能力

句子赏析能力

句意理解能力

人物形象分析力

思想感情的把握能力

写作 谋篇布局能力

语言表达能力

运用线索能力

审题立意能力

试卷第8页,共8页

试卷第1页,共8页

参考答案:

1.D

【详解】A.委曲——委屈;

B.嫩(nèng)——(nèn);

C.毕竟(jìn)——(jìng);

故选D。

2.B

【详解】A.泰戈尔是印度著名作家、诗人,不是泰国作家、诗人;

C.律诗的四联的第二联叫颔联,第三联叫颈联;

D.《世说新语》是志人小说集,不是志怪小说集;

故选B。

3.B

【详解】①“久闻大名”意思是早就听到对方的盛名,多用作初见面时的客套话。不带感彩的词,只是表示自己听闻已久,而自己没有任何感情的投入;本句语境是要表达对张老师的仰慕之心,用“久仰大名”更恰当。

④“光临寒舍”是在别人到自己家来的时候,为表谦虚和欢迎。本句语境是要表达到老师家里去,因此不恰当。

⑥“不耻下问”意思是不以向不如自己的人请教为耻,用于向老师请教不恰当。

故选B。

4.C

【详解】本题考查学生文言文断句的能力,断句前,先要通读全文理清文段思路,尤其是把握文章中涉及的人物及关系。朗读包括停顿、重音、语气、语调、语速等诸多方面,对文言文而言,中考主要考查的是语句节奏的划分。文言语句的朗读停顿问题在近年中考中从未间断过,可见这种题型的价值,这是因为停顿是理解、翻译文言语句的基础。对句子内容能正确理解,就能准确的标出朗读节奏(即停顿)。C项正确,其余各项改为:A. 陈太丘/与友/期行;B. 元方/时年七岁;D. 元方/入门不顾。

5.C

【详解】考查对句子朗读节奏的理解。C项有误,正确停顿:陈太丘与友∕期行。

6.C

【详解】本题考查学生文言文断句的能力,断句前,先要通读全文理清文段思路,尤其是把握文章中涉及的人物及关系。朗读包括停顿、重音、语气、语调、语速等诸多方面,对文言文而言,中考主要考查的是语句节奏的划分。文言语句的朗读停顿问题在近年中考中从未间断过,可见这种题型的价值,这是因为停顿是理解、翻译文言语句的基础。对句子内容能正确理解,就能准确的标出朗读节奏(即停顿)。C项正确,其余各项改为:A. 撒盐∕空中∕差可拟;B. 白雪∕纷纷∕何所似;D. 过中∕不至,太丘∕舍去。

7.C

【详解】C项朗读停顿划分有误。正确划分应为:元方/时年/七岁。译为:元方当时年龄七岁。

8.(1)(1)A(2)A(3)B

(2) 《言语》 《方正》

【分析】(1)

本题考查语言的得体。语言得体就是要根据语境条件来使用语言,使言语得当。语言得体要注意四点:看清对象,见什么人说什么话;适应场合,到什么山唱什么歌;区别语体,写什么文用什么体;明确目的,有什么事说什么话。解答此题,要结合语境进行分析。

一空:令郎是对别人儿子的敬称,小儿,对别人的蔑称,故选A;

二空:犬子是对外谦称自己的儿子,故选A;

三空:根据“兄不吝”可知此处应是向别人请教,“赐教”敬辞,表示请求对方给予指教;

故选B。

(2)

《世说新语》是南朝宋临川王刘义庆组织编写的一部志人小说集,主要记载汉末至东晋士大夫的言谈、逸事。根据“言语”指会说话,善于言谈应对,以及文章通过谢家子弟咏雪一事,表现了谢道韫的文学才华和聪明机智可知,《咏雪》出自“言语”;根据“方正”主要记载言语、行动、态度等方面表现出来的正直品质以及文章记述陈元方与来客对话时的场景,告诫人们办事要讲诚信,为人要方正。同时赞扬了陈元方维护父亲尊严的责任感和无畏精神可知,《陈太丘与友期行》出自《方正》篇。

9.(1) 繁 烦

(2)憔悴

(3) B A

【解析】(1)

繁杂(fán zá):释义为事情多而且杂乱。

烦闷(fán mèn):心里憋闷;心情不畅快。

(2)

根据“qiáo cu씓两个相同偏旁的字组成,形容人面色差”可知,应填“憔悴”。憔悴(qiáo cuì):意思指黄瘦、瘦损、瘦弱无力,脸色难看的样子。

(3)

愚见:谦辞,称自己的意见或见解。高见:敬辞,称人高明的见解。

第一空:根据“自谦时”可知,应填“愚见”,故选B。

第二空:根据“尊称时”可知,应填“高见”,故选A。

10.(1) yì 匿 xiè

(2) 流倘 流淌

(3)C

(4) 拟人 排比

【解析】(1)

考查字音、字形。

安逸(ān yì):安闲舒服。

藏匿(cáng nì):隐藏起来,不让别人发现。

不屑(bù xiè):认为不值得;形容轻蔑、轻视。

(2)

本题考查字形。

流倘——流淌;其意思是:指液体在流动。

(3)

本题考查词语含义的理解,作答时要结合语境分析。

诗中说“宣泄着永恒的秘密”,分析语境可知此处“宣泄”是“泄露”的意思,指泄露秘密;

故选C。

(4)

此题考查学生对修辞方法的辨识能力。“她在歌、在唤、在吐露心曲”,三个“在……”的句式连用,运用了排比的修辞方法;“歌曲”“唤”“吐露心曲”则赋予小溪人的特征,运用了拟人的修辞手法。

11. 去:离开。 乃:才。 期:约定。 委:舍弃。 12.正午您没到,就是不讲信用;对着孩子骂他父亲,就是没有礼貌。 13.示例:语段二出自《言语》篇

理由:孔文举面对李元礼的提问,能从容引用孔子与老子的关系解释,面对陈韪的轻视,能用言论巧妙反驳,足见孔文举的能言善谈,善于应对。符合“言语”的内涵。

【解析】11.本题考查重点文言词语在文中的含义。理解文言词语的含义要注意其特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义词等。

(1)“太丘舍去”的句意是:陈太丘不再等候他而离开了。去:离开。

“去后乃至”的句意是:陈太丘离开后朋友才到。乃:才。

(2)“与人期行”的句意是:和朋友相约同行。期:约定。

(4)“相委而去”的句意是:却丢下别人先离开了。委:舍弃,丢下。

12.本题考查翻译文言文句子的能力。解答此类题目尤其要注意一词多义、古今异义词、通假字等特殊的文言现象,重点实词必须翻译到位。同时,还要注意查看有无特殊句式。在此题中,要注意“日中(正午)、至(到)、无信(没有诚信)、无礼(没有礼貌)”的意思,必须翻译出来。

13.考查对文章内容的理解。乙文通过孔融与李元礼和陈韪之间的对话来刻画人物的形象,可见文章体现了人会说话,善于言谈应对,因此,语段二出自《言语》篇。从上体的内容看,孔文举面对李元礼“君与仆有何亲”的提问,能从容用“先君仲尼与君先人伯阳有师资之尊,是仆与君奕世为通好也”的孔子与老子的关系来解释;面对陈韪的“小时了了,大未必佳”的轻视,则用“想君小时,必当了了”的言论巧妙反驳,足见孔文举的能言善谈,善于应对。符合“言语”的内涵。

【点睛】参考译文:

(一)陈太丘和朋友相约同行,约定的时间在正午,过了正午朋友还没有到,陈太丘不再等候他而离开了,陈太丘离开后朋友才到。元方当时年龄七岁,在门外玩耍。陈太丘的朋友问元方:“你的父亲在吗?”元方回答道:“我父亲等了您很久您却还没有到,已经离开了。”友人便生气地说道:“真不是君子啊!和别人相约同行,却丢下别人先离开了。”元方说:“您与我父亲约在正午,正午您没到,就是不讲信用;对着孩子骂父亲,就是没有礼貌。”朋友感到惭愧,下了车想去拉元方的手,元方头也不回地走进家门。

(二)孔融十岁的时候,随父亲到洛阳。当时李元礼名气很大,做司隶校尉。到他家去的人,都是那些才智出众的人、有清高称誉的人以及自己的亲戚才被通报。孔融到了他家门前,对下边的人说:“我是李府君的亲戚。”已经通报上去,一起坐下来。李元礼问:“您和我有什么亲戚关系 ”孔融回答说:“过去我的祖先仲尼曾经拜您的祖先伯阳为师,所以我和您是世世代代友好往来亲戚关系。”李元礼和他的那些宾客没有不对他的话感到惊奇的。太中大夫陈韪后来才到,别人就把孔融说的话告诉给他听,陈韪说:“小的时候很聪明,长大了未必很有才华。”孔融听后说:“我猜想您小的时候一定很聪明吧。”陈韪听了感到非常不安。

14.C 15. 约定 舍弃 同“悦”,愉快 生气,恼怒 16.选取他们的优点而学习,如果也有他们的缺点就加以改正。(大意对即可) 17.示例:交友要讲诚信,曾子每天要反省自己“与朋友交”是否讲诚信,《陈太丘与友期行》中,元方也告诉我们和朋友交往时要讲诚信;交友要选择志同道合的人,“有朋自远方来,不亦乐乎”告诉我们志同道合的人从远方来,交流求学的心得,探索为人的道理,是很快乐的事。(大意对即可)

【解析】14.C.“家君”是谦辞,指的是自己的父亲。

故选C。

15.本题考查对文言实词含义的理解能力。解答此题的关键是先理解词语所在句子的含义,然后结合句意来推断词语意思。

(1)句意为:陈太丘和朋友相约同行。期,约定。

(2)句意为:丢下别人先离开了。委,舍弃。

(3)句意为:不也是高兴的吗?说,同“悦”,愉快。

(4)句意为:人家不了解我,我却不恼怒。愠,生气,恼怒。

16.本题考查文言翻译。要求:完整,流畅,准确。注意:

择,选择;其,他们的;善者,优点;不善者,缺点。

17.考查阅读启示。

根据甲文中的“日中不至,则是无信”和乙文中的“与朋友交而不信乎”可知,交友要讲诚信。

根据甲文中的“有朋自远方来,不亦乐乎”可知,“朋”指志同道合的人。所以交友要选择志同道合的人。“不亦乐乎”意为,不也是快乐的吗?这告诉我们,有志同道合的人从远方来和我们一起探讨学问,交流心得,是很值得快乐的事情。

【点睛】参考译文:

【甲】陈太丘和朋友相约同行,约定的时间在中午,过了中午朋友还没有到,陈太丘不再等候他而离开了,陈太丘离开后朋友才到。元方当时年龄七岁,在门外玩耍。陈太丘的朋友问元方:“你的父亲在吗?”元方回答道:“我父亲等了您很久您却还没有到,已经离开了。”友人便生气地说道:“真不是人啊!和别人相约同行,却丢下别人先离开了。”元方说:“您与我父亲约在正午,正午您没到,就是不讲信用;对着孩子骂父亲,就是没有礼貌。”朋友感到惭愧,下了车想去拉元方的手,元方头也不回地走进家门。

【乙】孔子说:“学了(知识)然后按一定的时间复习它,不也是很愉快吗?有志同道合的人从远方来,不也是很快乐吗?人家不了解我,我却不恼怒,不也是道德上有修养的人吗?”

曾子说:“我每天多次反省自己:替别人办事是不是尽心竭力了呢?同朋友交往是不是诚实可信了呢?老师传授的知识是不是复习了呢?”

孔子说:“多个人同行,其中必定有人可以做我的老师。我选择他好的方面向他学习,看到他不善的方面就对照自己改正自己的缺点。”

18.(1) 我吃月饼 我偷月饼 我思念月饼

(2)①这个句子运用了拟人的修辞手法,用“躺”“望”写出了“我”看见月饼还在的欣喜之情和“我”想偷吃月饼的急切、踏实的心情。

②示例一:这里“咀嚼”是回忆、回味的意思,表明母亲当年宽容无私的爱一直记在我心底,时时提醒我。

示例二:作者通过长久的品味,理解了月饼中蕴含的母亲无私、宽容的爱,以及家乡祭拜月亮、祈求团圆的古老习俗。

(3)示例一:①她是一个关爱孩子并很公正的母亲,从文中母亲分月饼给孩子可看出;②宽容的母亲,母亲发现我偷吃了月饼,但并没有责怪我;③有教育智慧的母亲,母亲让我到她房间去像“变戏法”一样拿出月饼,说本来是留给我的;④无私的母亲,母亲说自己不爱吃月饼,却捡吃散落在纸上的月饼屑,她将最好的东西都给予了孩子。

示例二:藏月饼留着给“我”吃,不责怪“我”偷吃月饼,捡月饼屑子,说自己不爱吃沙甜月饼等情节,可以看出,文中的母亲是一位关爱孩子、有教育智慧、无私、宽容的母亲形象。

(4)本文作者抒发了对母亲的思念、牵挂和感激之情。《荷叶 母亲》运用比喻的修辞手法,写出荷叶对红莲的保护就像母亲保护儿女那样,不惜一切,甚至生命,突出了母爱的伟大,表达对母爱的赞美之情。告诉我们,只有母亲是保护我们度过人生路上的风风雨雨,坎坷磨难的人,母亲是我们生命中永远为我们遮风避雨的人。

【详解】(1)本题考查对文章内容概括。作答时注意参照已给答案的格式。

结合第③段中的“吃月饼的甜蜜回忆仿佛过日子一般,美好的一切总是会经历一番过程,一番铺垫,方才品味到幸福的滋味和内涵。“我每次将月饼切成四等份,每天吃一小块,其余的用纸包好藏在床头被窝里,有时睡醒了还拿出来看看”可概括为“我吃月饼”;

结合第④段中的“三十五年前,那时我九岁,我的月饼吃完了,放学回来,趁着母亲做饭的功夫,到处翻找母亲藏好的月饼,终于在一只木箱子里看到了”“我冲动地把月饼拥入怀中,后觉不妥,小心翼翼取出来,掰开五分之一左右,然后包裹好放回原处”可概括为“我偷月饼”;

结合第⑤段中的“这块月饼我咀嚼了三十五年,慢慢体味到母亲那无私的宽容的爱”可概括为“我思念月饼”。

(2)(1)本题考查句子赏析。从“月饼深情地望着我”中“深情地望着”可知这句话运用了拟人的修辞,将月饼人格化,具有了人的感情。“月饼深情地望着我”实际上是“我在深情地望着月饼,表现了那月饼对我的吸引力之大,由此“我”才想要偷吃月饼,“深情”侧面表现了“我”看到月饼的欣喜与迫切想吃的心情。

(2)本题考查词语在文中的含义。既要理解词语的本义,又要理解其在具体语境中的“临时意义”。“咀嚼”本义是含在嘴里细细嚼以使烂,根据语境,“这块月饼我咀嚼了三十五年,慢慢体味到母亲那无私的宽容的爱”,很明显可以看出这里运用的是“咀嚼”的引申义,指回忆、回味。结合“慢慢体味到母亲那无私的宽容的爱”可知“我”一直在回忆、回味母亲的爱,表明母亲当年宽容无私的爱一直记在我心底,时时提醒我。

(3)本题考查人物形象分析。可抓住文章中对人物进行描写的句子,概括人物做了什么事来分析人物形象。

结合第③段中的“每次母亲都将祭过月亮的月饼分给每人一块,并嘱咐我们兄弟俩,要细细吃,吃完就没了”可看出母亲对子女的爱;

结合第④段中的“母亲打开纸包,盯着我看了看说:‘吃吧,本来就是留给你的!’我的头埋得更低了。母亲什么也没问什么也没说,只是捡起散落在纸上的月饼屑子一粒粒放进嘴里”可知母亲得知“我”偷吃了月饼却没有责骂“我”,而是把月饼给“我”吃,可以看出母亲的教育智慧以及对孩子的宽容之心;

结合第④自然段中的“母亲说:‘我不爱吃沙甜的,还是皮好吃,又脆又酥’”可看出母亲的无私。

(4)本题考查学生对作者思想感情的把握能力。

本文以“月饼”为线索,写了“我”离家在外总是思念亲人,思念儿时的中秋节吃月饼的情景。作者回忆三十五年前“我”偷吃月饼的事,写“我”从月饼中品出了母爱。每到中秋“我”就会想起家乡的月饼,想起母亲。作者抒发了对母亲的思念、牵挂和感激之情。

《荷叶 母亲》运用比喻的修辞手法,把母亲比作荷叶,“心中的雨点”暗指儿女遇到的困难、苦痛,“天空下的荫蔽”写出荷叶对红莲的保护就像母亲保护儿女那样,不惜一切,甚至生命,突出了母爱的伟大,表达对母爱的赞美之情。告诉我们,只有母亲是保护我们度过人生路上的风风雨雨,坎坷磨难的人,母亲是我们生命中永远为我们遮风避雨的人。

19.范文:

一个难忘的眼神

眼睛是心灵的窗户,是人与人之间心灵交流的桥梁。翻开记忆的相册,回忆如海浪般汹涌而来,有些人、有些事我已经淡忘了,但唯独那一个眼神,仿佛是开在记忆深处的花,永远历久弥新。

要知道我从小就很胆小,每次老师让同学们举手发言时,我总是坐在一旁沉默着。记得有一次,老师提出了一个问题,让同学们积极举手发言,而我还是像以前一样默默地坐着,一声不吭,心里不停地打着鼓:拜托,千万不要叫到我,千万不要叫到我。可是,事不尽如人愿,老师叫到了我的名字,这对于我来说可以算是晴天霹雳了。我惶恐不安地站了起来,心里像揣着只小兔子似的,七上八下,手紧紧地捏着,冒出了汗来,脸涨得通红,可还是没挤出一句话。老师和同学们都在静静地等待着我的发言。

过了一分钟,我抬起头来,正遇上老师的目光。我看见老师的目光充满着对我的期待和信心,好像在说:“加油,我相信你,你一定能行的,大胆说出来吧!”老师的眼神就像一缕春风,唤醒了我的自信。我终于鼓起了勇气,回答了老师的问题。我坐下的时候,同学们的掌声就响了起来,老师也流露出赞许的目光。我的心灵逐渐充盈了起来,变得自信,也从那一刻开始,我变得越来越活泼、开朗了。

我永远也忘不了那个眼神,那使我变得自信的眼神,它会烙印在我的心里,永远都那么清晰。而那份自信,也会伴随着我,即使遇到再难以克服的困难,只要想起那个眼神,我就会依旧坚持下去,不失去对自己的信心。

那个让我难忘的眼神,会像一朵花一直开在我内心深处,永远清新艳丽、历久弥新。

【详解】考查命题作文的写作。题目中“眼神”限制了写作的范围与对象,可以写现实生活中老师、同学、父母、陌生人的眼神;也可以写动物,从动物眼神中传递出怎样的期盼和情感;可以写今人,也可以写古人。不同的眼神,体现的情感也不同,它可以传达出失望、期盼、坚毅、慈爱、愤怒、鄙视等情感。“难忘”一词是文章的题眼,要写出眼神为什么“难忘”, 是给了自己警醒,还是给了自己鼓励等等,要把原因写清、写透。还应思量文章的主旨是什么。结合“眼神”的内容,写出自己真切感悟:眼神给“我”的力量、启发,“我”对眼神的理解等等。这些感悟可以穿插在行文过程中,也可以在文末揭示,也可以让读者自己去感悟。本文适合写记叙文,或者以记叙为主的文章,整篇文章要以记叙文字为主,也可以使用其他的表达方式作为补充,在文章最后可以写一段议论抒情文字,写出所感所悟,升华文章的主旨。

答案第8页,共9页

答案第9页,共9页

(一)基础知识

1.下列注音和字形正确的一项是( )

A.分歧(qí) 委曲(qū) 鱼塘(táng) 熬(áo)过

B.拆散(chāi) 散步(sàn) 温馨(xīn) 嫩(nèng)

C.粼粼(lín) 蹲下来(dūn) 毕竟(jìn) 水波(bō)

D.稳当(wěn) 责任(zé) 习惯(guàn) 铺着(pū)

2.下列文学常识说法正确的一项是( )

A.《金色花》的作者是泰国著名作家、诗人泰戈尔,他是亚洲第一个获得诺贝尔文学奖的人。

B.《论语》是儒家经典著作,是记录孔子及其弟子言行的一部书。

C.律诗的四联各有一个特定的名称,第一联叫首联,第二联叫颈联,第三联叫颔联,第四联叫尾联。

D.《世说新语》是南朝宋刘义庆组织编写的一部志怪小说集。

3.学校文学社开展“文学与文化”专题活动,邀请市文化馆张老师做专题讲座。下面是文学社社长打电话邀请张老师时说的话。画线部分表达都不得体的一项是( )

张老师您好。我校文学社邀请您于6月20日9点在学校报告厅为我们做“文学与文化”的专题报告。您学富五车,①久闻大名,如果能来我校对我们②不吝赐教,将是我们的莫大③荣幸。本应④光临寒舍向您表达我们的愿望,无奈学习时间太紧,不能成行,敬希⑤见谅。届时我们一定洗耳恭听,⑥不耻下问。

A.①③⑤ B.①④⑥ C.②③⑥ D.②④⑤

我能正确的朗读课文。

4.下列语句停顿划分正确的一项是( )

A.陈太丘/与友期/行 B.元方时/年七岁

C.君与家君/期日中 D.元方入/门不顾

5.下列句子朗读节奏划分不正确的一项是( )

A.谢太傅∕寒雪日∕内集

B.撒盐∕空中∕差可拟

C.陈太丘∕与友期行

D.待君∕久不至,已去

6.下列句子节奏划分正确的一项是( )

A.撒盐∕空中差∕可拟

B.白雪∕纷纷何∕所似

C.未若∕柳絮∕因风起

D.过∕中不至,太丘∕舍去

7.下列句子的朗读停顿划分有误的一项是( )

A.元方/入门/不顾

B.陈太丘/与友/期行

C.元方时/年七岁

D.君与家君/期日中

8.文学文化常识

南文:孔兄请唤(1)__________(A.令郞B.小儿)上来,让余认识。 孔父:承蒙南文兄错爱,(2)__________(A.犬子B.令郞)年幼,望南文兄不吝(3)__________(A.请教B.赐教)。

(1)下面是希望中学七年级(1)班的横小水同学写的一出《孔融让梨》课本剧片段,请根据情景,选择合适的词语补全人物对话。

(2)《世说新语》是南朝宋临川王刘义庆组织编写的一部志人小说集,这个学期我们学习的两篇短文分别出自《 》和《 》。

9.【梳理一】用联想法积累字词、文化知识

当他读到《荷叶·母亲》这段时,他联想到同音同形的现象。

半夜听见fán①杂的雨声,我觉得有些fán②闷。从窗内往外看,那朵红莲,被打得左右攲斜。在窗口徘徊了一会,我忽然看到红莲旁边的一个大荷叶,慢慢地倾侧下来,正覆盖在红莲上面……看到这一幕,我心中深深地受了感动——母亲啊!你是荷叶,我是红莲。心中的雨点来了,除了你,谁是我在无遮拦天空下的荫蔽?

(1)根据相同的拼音写汉字。① ②

(2)由相同偏旁的“徘徊”联想到《秋天的怀念》也有一个类似的词[qiáo cuì] ③ ,也是两个相同偏旁的字组成,形容人面色差。

(3)关于称呼,由语段中“红莲”联想到莲花的别称“菡萏”,可见同一事物有不同的称呼与叫法。例如发表意见,自谦时叫做 ;尊称时叫做 。(A.高见 B.愚见)

10.阅读下面的诗歌,完成下列小题。

清晨我漫步在山坡谷地,

晨光宣泄着永恒的秘密,

山涧里流倘出一条小溪,

她在歌、在唤、在吐露心曲:

生活并非安逸,

它是思念和希冀。

死亡并非哀歌,

它是失望与憔悴。

智者不在言词,

其秘密在言词背后藏nì。

伟人不在高位,

不屑权位者才配享荣誉。

(节选自纪伯伦《小溪,你说什么》)

(1)根据拼音写出相应的汉字,或给加点的字注音。

安逸( ) 藏nì( ) 不屑( )

(2)文中有错别字的一个词是“ ”,这个词的正确写法是“ ”。

(3)“宣泄”在《现代汉语词典》中有下面三个义项。请根据诗歌语境,选择恰当的一项( )

A.使积水流出去 B.舒散 C.泄露

(4)诗中画线句子运用了 和 的修辞手法。

(三)古文阅读

阅读一:

阅读下面两个选段,完成下面小题。

(一)陈太丘与友期行,期日中。过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之。元方入门不顾。

(二)孔文举年十岁,随父到洛。时李元礼有盛名,诣门者,皆俊才清称①及中表②亲戚,乃通。文举至门,谓吏曰:“我是李府君亲。”既通,前坐。元礼问曰:“君与仆有何亲?”对曰:“昔先君仲尼与君先人伯阳③有师资之尊,是仆与君奕世为通好也。”元礼及宾客莫不奇之。太中大夫陈韪后至,人以其语语之,韪曰:“小时了了④,大未必佳。”文举曰:“想君小时,必当了了。”韪大踧踖⑤。

(节选自《世说新语》,有删改)

【注】:①俊才清称:才华出众和有好名声的人。②中表:古代父亲姐妹的儿女为外表,母亲兄弟姐妹的儿女为内表,合称中表。③伯阳:即老子,姓李,名耳。④小时了了(liǎo liǎo):小时聪明。了了:聪慧。⑤踧踖(cù jí)局促不安的样子。

11.解释下面句中加点词语的意思。

(1)太丘舍去,去后乃至 去: 乃:

(2)与人期行,相委而去 期: 委:

12.把语段(一)中画横线的句子翻译成现代汉语。

日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。

13.《世说新语》依内容可分为“德行”“言语”“方正”等三十六类,请仿照下面的示例,分析语段二所属的门类,并阐明理由。

德行:指值得学习、可以作为准则和规范的言语行动的美好道德品行。言语:指人会说话,善于言谈应对。 方正:指人的行为、品行正直,合乎道义。

示例:语段一出自《方正》篇。

理由:陈太丘依约行事,朋友失约时,他决然舍去。陈太丘的友人言而无信,失约却不自省,反而怒骂别人。陈元方据理抗辩,小小年纪就懂得“信”“礼”的重要性,有理有据、落落大方地指出父亲友人的错误,以“入门不顾”的行为,维护了父亲和自己的尊严,所作所为合乎道义,有“方正”之气。

阅读二:

班级组织“跟着古人学交友”的专题活动,请你参加并完成下面小题。

【甲】陈太丘与友期行,期日中。过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之。元方入门不顾。

(选自《世说新语》)

【乙】子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”

曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”

子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。”

(选自《论语》)

14.下面说法不正确的一项是( )

A.《世说新语》是南朝宋临川王刘义庆组织编写的一部志人小说集。

B.《论语》是儒家经典著作,是记录孔子及其弟子言行的一部书,也是“四书”之一。

C.【甲】文中的“家君”是敬辞,指的是对方的父亲。

D.【乙】文中曾子的话说明自省是儒家弟子自我教育、自我修德的方法和途径。

15.解释下列加点词语在句子中的意思。

(1)陈太丘与友期行 期:

(2)相委而去 委:

(3)不亦说乎 说:

(4)人不知而不愠 愠:

16.用现代汉语说说下面句子的意思。

择其善者而从之,其不善者而改之。

17.在与朋友相处时,我们应该遵循哪些交友原则?请结合两则材料,说说你的看法。

(四)现代文阅读

18.阅读下文,完成下列各题。

思念一块月饼

张金春

①古人说:“明月千里寄相思。”每到中秋月圆之时,我的思绪总是湿漉漉的。自打十八岁打起背包出来当兵闯世界,平均两年回家一趟的频率,怎能解我焦渴的思念之苦?父爱母爱只能书写在信笺里,流淌在电波里,凝聚在盼望的目光里。

②我老家扬州,中秋节这一天有祭拜月亮、祈求团圆的古老习俗。临近中秋,母亲就要张罗着买藕段、莲子、月饼、江米条、馓子、花生、鸡蛋……到镇上做月饼。我也因此能看到镇上老师自制月饼的情景,月饼巴掌大小,厚厚的甜甜的馅被一层层的皮包裹着,放在毛毡纸上,沁着一片片油渍,那香甜的滋味像痒痒挠儿,将我的馋虫勾起来,我恨不得一把抢在手里,放入口中。

③祭过月亮之后,母亲每次都将祭月的月饼分给每人一块,并嘱咐我们兄弟俩,要细细吃,慢慢吃,吃完就没了。所以,我每次将月饼切成四等份,每天吃一小块,其余的用纸包好藏在床头。有时睡醒了还拿出来看看,嗅嗅那诱人的味道,再小心翼翼的藏好……吃月饼的甜蜜回忆仿佛过日子一般,美好的一切总是会经历一番过程,一番铺垫,方才品味到幸福的滋味和内涵。

④三十五年前,那时我九岁,我的月饼吃完了。中午放学回来,趁着母亲做饭的功夫,我到处翻找母亲藏好的月饼,终于在一只木箱子里看到了。我迅速地盖上这个天大的秘密,悄悄盘算如何既不被发现又能满足那牵肠挂肚的欲望。晚上放学回家,父母上工还没回来,我迫不及待地打开箱子,发现诱人的月饼还在那儿,并深情地望着我。我下意识地咽了一口口水,肚肠子也配合地发出“咕咕”叫声。我冲动地把月饼拥入怀中,后觉不妥,小心翼翼取出来,掰开五分之一左右,然后包起来放回原处。那时我想,要是母亲责问起来,就说是猫或者老鼠偷吃了。想到这儿,我为自己的小聪明窃喜。大约过了两天,母亲让我到她房间里去,说要给我变个戏法。她缓慢地从箱子里拿出那块月饼在我眼前一晃,欣喜地问:“这是什么?”我脸火辣辣的,低着头,没敢抬头望,母亲打开纸包,盯着我看了看说:“吃吧,本来就是留给你的!”我的头埋得更低了。母亲什么也没问,什么也没说,只是捡起散落在纸上的月饼屑一粒粒放进嘴里。我掰开一半,说:“妈,您也吃。”母亲说:“我不爱吃沙甜的,还是皮好吃,又脆又酥。”

⑤ 这块月饼我咀嚼了三十五年,体味到母亲那无私、宽容的爱,现在当我的女儿面对一堆奇形怪状、五花八门的月饼,挑三拣四,甚至吃了一小半扔在一边时,我会拿过来,一粒一粒掰开来,放到嘴里,让它一点一点地融化在岁月的记忆里。

⑥又是一年秋风送爽时,又是一个花好月圆夜,对着如玉如银的朗朗明月,又想起那块圆圆的月饼。月光如水,流逝不尽我的思念;月光如织,维系我永久的牵挂。

(1)文章以“月饼”为线索,写了作者与“月饼”的情缘,请依次用简洁的语言梳理行文思路(每空不超过5个字)。

我看制月饼——① ——② ——我让月饼——③

(2)结合语境,品味文中两处画线句。

①我迫不及待地打开箱子,发现诱人的月饼还躺在那儿,并深情地望着我。(请从修辞角度赏析)

②这块月饼我咀嚼了三十五年。(请从词语运用的角度赏析)

(3)请结合文章内容,分条概括文中的母亲形象。

(4)阅读下面的【链接材料】并回答问题。

【链接材料】母亲啊!你是荷叶,我是红莲,心中的雨点来了,除了你,谁是我在无遮拦天空下的荫蔽?

(节选自冰心《荷叶 母亲》)

请比较本文和【链接材料】中冰心《荷叶母亲》分别表达了作者的什么情感?

(五)写作

19.(一)

眼睛是心灵的窗口,是心与心沟通的纽带。回首我们成长的历程,总有一些眼神让我们刻骨铭心,甚至给我们震撼的力量。浮躁的时候,爸爸的眼神让我们警醒;失落的时候,妈妈的眼神给我们力量;怯场的时候,老师的眼神使我们自信;苦恼的时候,同学的眼神令我们振作……给你印象最深的是什么眼神?

请以“一个难忘的眼神”为题写一篇文章。不少于600字。

要求:(1)文体不限(诗歌除外)

(2)字数不少于600字

(3)文中不得出现真实的人名、地名、校名。

【评价量表】

题目 能力维度 掌握水平

优秀 良好 合格

基础知识 识记能力

区分常用谦辞和敬辞的能力

字音辨析能力

朗读能力

语言综合运用 书写能力

语言运用能力

辨析修辞的能力

古文阅读 实词词义识记能力

翻译句子能力

理解文意能力

比较阅读能力

现代文阅读 概括梳理文章内容能力

句子赏析能力

句意理解能力

人物形象分析力

思想感情的把握能力

写作 谋篇布局能力

语言表达能力

运用线索能力

审题立意能力

试卷第8页,共8页

试卷第1页,共8页

参考答案:

1.D

【详解】A.委曲——委屈;

B.嫩(nèng)——(nèn);

C.毕竟(jìn)——(jìng);

故选D。

2.B

【详解】A.泰戈尔是印度著名作家、诗人,不是泰国作家、诗人;

C.律诗的四联的第二联叫颔联,第三联叫颈联;

D.《世说新语》是志人小说集,不是志怪小说集;

故选B。

3.B

【详解】①“久闻大名”意思是早就听到对方的盛名,多用作初见面时的客套话。不带感彩的词,只是表示自己听闻已久,而自己没有任何感情的投入;本句语境是要表达对张老师的仰慕之心,用“久仰大名”更恰当。

④“光临寒舍”是在别人到自己家来的时候,为表谦虚和欢迎。本句语境是要表达到老师家里去,因此不恰当。

⑥“不耻下问”意思是不以向不如自己的人请教为耻,用于向老师请教不恰当。

故选B。

4.C

【详解】本题考查学生文言文断句的能力,断句前,先要通读全文理清文段思路,尤其是把握文章中涉及的人物及关系。朗读包括停顿、重音、语气、语调、语速等诸多方面,对文言文而言,中考主要考查的是语句节奏的划分。文言语句的朗读停顿问题在近年中考中从未间断过,可见这种题型的价值,这是因为停顿是理解、翻译文言语句的基础。对句子内容能正确理解,就能准确的标出朗读节奏(即停顿)。C项正确,其余各项改为:A. 陈太丘/与友/期行;B. 元方/时年七岁;D. 元方/入门不顾。

5.C

【详解】考查对句子朗读节奏的理解。C项有误,正确停顿:陈太丘与友∕期行。

6.C

【详解】本题考查学生文言文断句的能力,断句前,先要通读全文理清文段思路,尤其是把握文章中涉及的人物及关系。朗读包括停顿、重音、语气、语调、语速等诸多方面,对文言文而言,中考主要考查的是语句节奏的划分。文言语句的朗读停顿问题在近年中考中从未间断过,可见这种题型的价值,这是因为停顿是理解、翻译文言语句的基础。对句子内容能正确理解,就能准确的标出朗读节奏(即停顿)。C项正确,其余各项改为:A. 撒盐∕空中∕差可拟;B. 白雪∕纷纷∕何所似;D. 过中∕不至,太丘∕舍去。

7.C

【详解】C项朗读停顿划分有误。正确划分应为:元方/时年/七岁。译为:元方当时年龄七岁。

8.(1)(1)A(2)A(3)B

(2) 《言语》 《方正》

【分析】(1)

本题考查语言的得体。语言得体就是要根据语境条件来使用语言,使言语得当。语言得体要注意四点:看清对象,见什么人说什么话;适应场合,到什么山唱什么歌;区别语体,写什么文用什么体;明确目的,有什么事说什么话。解答此题,要结合语境进行分析。

一空:令郎是对别人儿子的敬称,小儿,对别人的蔑称,故选A;

二空:犬子是对外谦称自己的儿子,故选A;

三空:根据“兄不吝”可知此处应是向别人请教,“赐教”敬辞,表示请求对方给予指教;

故选B。

(2)

《世说新语》是南朝宋临川王刘义庆组织编写的一部志人小说集,主要记载汉末至东晋士大夫的言谈、逸事。根据“言语”指会说话,善于言谈应对,以及文章通过谢家子弟咏雪一事,表现了谢道韫的文学才华和聪明机智可知,《咏雪》出自“言语”;根据“方正”主要记载言语、行动、态度等方面表现出来的正直品质以及文章记述陈元方与来客对话时的场景,告诫人们办事要讲诚信,为人要方正。同时赞扬了陈元方维护父亲尊严的责任感和无畏精神可知,《陈太丘与友期行》出自《方正》篇。

9.(1) 繁 烦

(2)憔悴

(3) B A

【解析】(1)

繁杂(fán zá):释义为事情多而且杂乱。

烦闷(fán mèn):心里憋闷;心情不畅快。

(2)

根据“qiáo cu씓两个相同偏旁的字组成,形容人面色差”可知,应填“憔悴”。憔悴(qiáo cuì):意思指黄瘦、瘦损、瘦弱无力,脸色难看的样子。

(3)

愚见:谦辞,称自己的意见或见解。高见:敬辞,称人高明的见解。

第一空:根据“自谦时”可知,应填“愚见”,故选B。

第二空:根据“尊称时”可知,应填“高见”,故选A。

10.(1) yì 匿 xiè

(2) 流倘 流淌

(3)C

(4) 拟人 排比

【解析】(1)

考查字音、字形。

安逸(ān yì):安闲舒服。

藏匿(cáng nì):隐藏起来,不让别人发现。

不屑(bù xiè):认为不值得;形容轻蔑、轻视。

(2)

本题考查字形。

流倘——流淌;其意思是:指液体在流动。

(3)

本题考查词语含义的理解,作答时要结合语境分析。

诗中说“宣泄着永恒的秘密”,分析语境可知此处“宣泄”是“泄露”的意思,指泄露秘密;

故选C。

(4)

此题考查学生对修辞方法的辨识能力。“她在歌、在唤、在吐露心曲”,三个“在……”的句式连用,运用了排比的修辞方法;“歌曲”“唤”“吐露心曲”则赋予小溪人的特征,运用了拟人的修辞手法。

11. 去:离开。 乃:才。 期:约定。 委:舍弃。 12.正午您没到,就是不讲信用;对着孩子骂他父亲,就是没有礼貌。 13.示例:语段二出自《言语》篇

理由:孔文举面对李元礼的提问,能从容引用孔子与老子的关系解释,面对陈韪的轻视,能用言论巧妙反驳,足见孔文举的能言善谈,善于应对。符合“言语”的内涵。

【解析】11.本题考查重点文言词语在文中的含义。理解文言词语的含义要注意其特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义词等。

(1)“太丘舍去”的句意是:陈太丘不再等候他而离开了。去:离开。

“去后乃至”的句意是:陈太丘离开后朋友才到。乃:才。

(2)“与人期行”的句意是:和朋友相约同行。期:约定。

(4)“相委而去”的句意是:却丢下别人先离开了。委:舍弃,丢下。

12.本题考查翻译文言文句子的能力。解答此类题目尤其要注意一词多义、古今异义词、通假字等特殊的文言现象,重点实词必须翻译到位。同时,还要注意查看有无特殊句式。在此题中,要注意“日中(正午)、至(到)、无信(没有诚信)、无礼(没有礼貌)”的意思,必须翻译出来。

13.考查对文章内容的理解。乙文通过孔融与李元礼和陈韪之间的对话来刻画人物的形象,可见文章体现了人会说话,善于言谈应对,因此,语段二出自《言语》篇。从上体的内容看,孔文举面对李元礼“君与仆有何亲”的提问,能从容用“先君仲尼与君先人伯阳有师资之尊,是仆与君奕世为通好也”的孔子与老子的关系来解释;面对陈韪的“小时了了,大未必佳”的轻视,则用“想君小时,必当了了”的言论巧妙反驳,足见孔文举的能言善谈,善于应对。符合“言语”的内涵。

【点睛】参考译文:

(一)陈太丘和朋友相约同行,约定的时间在正午,过了正午朋友还没有到,陈太丘不再等候他而离开了,陈太丘离开后朋友才到。元方当时年龄七岁,在门外玩耍。陈太丘的朋友问元方:“你的父亲在吗?”元方回答道:“我父亲等了您很久您却还没有到,已经离开了。”友人便生气地说道:“真不是君子啊!和别人相约同行,却丢下别人先离开了。”元方说:“您与我父亲约在正午,正午您没到,就是不讲信用;对着孩子骂父亲,就是没有礼貌。”朋友感到惭愧,下了车想去拉元方的手,元方头也不回地走进家门。

(二)孔融十岁的时候,随父亲到洛阳。当时李元礼名气很大,做司隶校尉。到他家去的人,都是那些才智出众的人、有清高称誉的人以及自己的亲戚才被通报。孔融到了他家门前,对下边的人说:“我是李府君的亲戚。”已经通报上去,一起坐下来。李元礼问:“您和我有什么亲戚关系 ”孔融回答说:“过去我的祖先仲尼曾经拜您的祖先伯阳为师,所以我和您是世世代代友好往来亲戚关系。”李元礼和他的那些宾客没有不对他的话感到惊奇的。太中大夫陈韪后来才到,别人就把孔融说的话告诉给他听,陈韪说:“小的时候很聪明,长大了未必很有才华。”孔融听后说:“我猜想您小的时候一定很聪明吧。”陈韪听了感到非常不安。

14.C 15. 约定 舍弃 同“悦”,愉快 生气,恼怒 16.选取他们的优点而学习,如果也有他们的缺点就加以改正。(大意对即可) 17.示例:交友要讲诚信,曾子每天要反省自己“与朋友交”是否讲诚信,《陈太丘与友期行》中,元方也告诉我们和朋友交往时要讲诚信;交友要选择志同道合的人,“有朋自远方来,不亦乐乎”告诉我们志同道合的人从远方来,交流求学的心得,探索为人的道理,是很快乐的事。(大意对即可)

【解析】14.C.“家君”是谦辞,指的是自己的父亲。

故选C。

15.本题考查对文言实词含义的理解能力。解答此题的关键是先理解词语所在句子的含义,然后结合句意来推断词语意思。

(1)句意为:陈太丘和朋友相约同行。期,约定。

(2)句意为:丢下别人先离开了。委,舍弃。

(3)句意为:不也是高兴的吗?说,同“悦”,愉快。

(4)句意为:人家不了解我,我却不恼怒。愠,生气,恼怒。

16.本题考查文言翻译。要求:完整,流畅,准确。注意:

择,选择;其,他们的;善者,优点;不善者,缺点。

17.考查阅读启示。

根据甲文中的“日中不至,则是无信”和乙文中的“与朋友交而不信乎”可知,交友要讲诚信。

根据甲文中的“有朋自远方来,不亦乐乎”可知,“朋”指志同道合的人。所以交友要选择志同道合的人。“不亦乐乎”意为,不也是快乐的吗?这告诉我们,有志同道合的人从远方来和我们一起探讨学问,交流心得,是很值得快乐的事情。

【点睛】参考译文:

【甲】陈太丘和朋友相约同行,约定的时间在中午,过了中午朋友还没有到,陈太丘不再等候他而离开了,陈太丘离开后朋友才到。元方当时年龄七岁,在门外玩耍。陈太丘的朋友问元方:“你的父亲在吗?”元方回答道:“我父亲等了您很久您却还没有到,已经离开了。”友人便生气地说道:“真不是人啊!和别人相约同行,却丢下别人先离开了。”元方说:“您与我父亲约在正午,正午您没到,就是不讲信用;对着孩子骂父亲,就是没有礼貌。”朋友感到惭愧,下了车想去拉元方的手,元方头也不回地走进家门。

【乙】孔子说:“学了(知识)然后按一定的时间复习它,不也是很愉快吗?有志同道合的人从远方来,不也是很快乐吗?人家不了解我,我却不恼怒,不也是道德上有修养的人吗?”

曾子说:“我每天多次反省自己:替别人办事是不是尽心竭力了呢?同朋友交往是不是诚实可信了呢?老师传授的知识是不是复习了呢?”

孔子说:“多个人同行,其中必定有人可以做我的老师。我选择他好的方面向他学习,看到他不善的方面就对照自己改正自己的缺点。”

18.(1) 我吃月饼 我偷月饼 我思念月饼

(2)①这个句子运用了拟人的修辞手法,用“躺”“望”写出了“我”看见月饼还在的欣喜之情和“我”想偷吃月饼的急切、踏实的心情。

②示例一:这里“咀嚼”是回忆、回味的意思,表明母亲当年宽容无私的爱一直记在我心底,时时提醒我。

示例二:作者通过长久的品味,理解了月饼中蕴含的母亲无私、宽容的爱,以及家乡祭拜月亮、祈求团圆的古老习俗。

(3)示例一:①她是一个关爱孩子并很公正的母亲,从文中母亲分月饼给孩子可看出;②宽容的母亲,母亲发现我偷吃了月饼,但并没有责怪我;③有教育智慧的母亲,母亲让我到她房间去像“变戏法”一样拿出月饼,说本来是留给我的;④无私的母亲,母亲说自己不爱吃月饼,却捡吃散落在纸上的月饼屑,她将最好的东西都给予了孩子。

示例二:藏月饼留着给“我”吃,不责怪“我”偷吃月饼,捡月饼屑子,说自己不爱吃沙甜月饼等情节,可以看出,文中的母亲是一位关爱孩子、有教育智慧、无私、宽容的母亲形象。

(4)本文作者抒发了对母亲的思念、牵挂和感激之情。《荷叶 母亲》运用比喻的修辞手法,写出荷叶对红莲的保护就像母亲保护儿女那样,不惜一切,甚至生命,突出了母爱的伟大,表达对母爱的赞美之情。告诉我们,只有母亲是保护我们度过人生路上的风风雨雨,坎坷磨难的人,母亲是我们生命中永远为我们遮风避雨的人。

【详解】(1)本题考查对文章内容概括。作答时注意参照已给答案的格式。

结合第③段中的“吃月饼的甜蜜回忆仿佛过日子一般,美好的一切总是会经历一番过程,一番铺垫,方才品味到幸福的滋味和内涵。“我每次将月饼切成四等份,每天吃一小块,其余的用纸包好藏在床头被窝里,有时睡醒了还拿出来看看”可概括为“我吃月饼”;

结合第④段中的“三十五年前,那时我九岁,我的月饼吃完了,放学回来,趁着母亲做饭的功夫,到处翻找母亲藏好的月饼,终于在一只木箱子里看到了”“我冲动地把月饼拥入怀中,后觉不妥,小心翼翼取出来,掰开五分之一左右,然后包裹好放回原处”可概括为“我偷月饼”;

结合第⑤段中的“这块月饼我咀嚼了三十五年,慢慢体味到母亲那无私的宽容的爱”可概括为“我思念月饼”。

(2)(1)本题考查句子赏析。从“月饼深情地望着我”中“深情地望着”可知这句话运用了拟人的修辞,将月饼人格化,具有了人的感情。“月饼深情地望着我”实际上是“我在深情地望着月饼,表现了那月饼对我的吸引力之大,由此“我”才想要偷吃月饼,“深情”侧面表现了“我”看到月饼的欣喜与迫切想吃的心情。

(2)本题考查词语在文中的含义。既要理解词语的本义,又要理解其在具体语境中的“临时意义”。“咀嚼”本义是含在嘴里细细嚼以使烂,根据语境,“这块月饼我咀嚼了三十五年,慢慢体味到母亲那无私的宽容的爱”,很明显可以看出这里运用的是“咀嚼”的引申义,指回忆、回味。结合“慢慢体味到母亲那无私的宽容的爱”可知“我”一直在回忆、回味母亲的爱,表明母亲当年宽容无私的爱一直记在我心底,时时提醒我。

(3)本题考查人物形象分析。可抓住文章中对人物进行描写的句子,概括人物做了什么事来分析人物形象。

结合第③段中的“每次母亲都将祭过月亮的月饼分给每人一块,并嘱咐我们兄弟俩,要细细吃,吃完就没了”可看出母亲对子女的爱;

结合第④段中的“母亲打开纸包,盯着我看了看说:‘吃吧,本来就是留给你的!’我的头埋得更低了。母亲什么也没问什么也没说,只是捡起散落在纸上的月饼屑子一粒粒放进嘴里”可知母亲得知“我”偷吃了月饼却没有责骂“我”,而是把月饼给“我”吃,可以看出母亲的教育智慧以及对孩子的宽容之心;

结合第④自然段中的“母亲说:‘我不爱吃沙甜的,还是皮好吃,又脆又酥’”可看出母亲的无私。

(4)本题考查学生对作者思想感情的把握能力。

本文以“月饼”为线索,写了“我”离家在外总是思念亲人,思念儿时的中秋节吃月饼的情景。作者回忆三十五年前“我”偷吃月饼的事,写“我”从月饼中品出了母爱。每到中秋“我”就会想起家乡的月饼,想起母亲。作者抒发了对母亲的思念、牵挂和感激之情。

《荷叶 母亲》运用比喻的修辞手法,把母亲比作荷叶,“心中的雨点”暗指儿女遇到的困难、苦痛,“天空下的荫蔽”写出荷叶对红莲的保护就像母亲保护儿女那样,不惜一切,甚至生命,突出了母爱的伟大,表达对母爱的赞美之情。告诉我们,只有母亲是保护我们度过人生路上的风风雨雨,坎坷磨难的人,母亲是我们生命中永远为我们遮风避雨的人。

19.范文:

一个难忘的眼神

眼睛是心灵的窗户,是人与人之间心灵交流的桥梁。翻开记忆的相册,回忆如海浪般汹涌而来,有些人、有些事我已经淡忘了,但唯独那一个眼神,仿佛是开在记忆深处的花,永远历久弥新。

要知道我从小就很胆小,每次老师让同学们举手发言时,我总是坐在一旁沉默着。记得有一次,老师提出了一个问题,让同学们积极举手发言,而我还是像以前一样默默地坐着,一声不吭,心里不停地打着鼓:拜托,千万不要叫到我,千万不要叫到我。可是,事不尽如人愿,老师叫到了我的名字,这对于我来说可以算是晴天霹雳了。我惶恐不安地站了起来,心里像揣着只小兔子似的,七上八下,手紧紧地捏着,冒出了汗来,脸涨得通红,可还是没挤出一句话。老师和同学们都在静静地等待着我的发言。

过了一分钟,我抬起头来,正遇上老师的目光。我看见老师的目光充满着对我的期待和信心,好像在说:“加油,我相信你,你一定能行的,大胆说出来吧!”老师的眼神就像一缕春风,唤醒了我的自信。我终于鼓起了勇气,回答了老师的问题。我坐下的时候,同学们的掌声就响了起来,老师也流露出赞许的目光。我的心灵逐渐充盈了起来,变得自信,也从那一刻开始,我变得越来越活泼、开朗了。

我永远也忘不了那个眼神,那使我变得自信的眼神,它会烙印在我的心里,永远都那么清晰。而那份自信,也会伴随着我,即使遇到再难以克服的困难,只要想起那个眼神,我就会依旧坚持下去,不失去对自己的信心。

那个让我难忘的眼神,会像一朵花一直开在我内心深处,永远清新艳丽、历久弥新。

【详解】考查命题作文的写作。题目中“眼神”限制了写作的范围与对象,可以写现实生活中老师、同学、父母、陌生人的眼神;也可以写动物,从动物眼神中传递出怎样的期盼和情感;可以写今人,也可以写古人。不同的眼神,体现的情感也不同,它可以传达出失望、期盼、坚毅、慈爱、愤怒、鄙视等情感。“难忘”一词是文章的题眼,要写出眼神为什么“难忘”, 是给了自己警醒,还是给了自己鼓励等等,要把原因写清、写透。还应思量文章的主旨是什么。结合“眼神”的内容,写出自己真切感悟:眼神给“我”的力量、启发,“我”对眼神的理解等等。这些感悟可以穿插在行文过程中,也可以在文末揭示,也可以让读者自己去感悟。本文适合写记叙文,或者以记叙为主的文章,整篇文章要以记叙文字为主,也可以使用其他的表达方式作为补充,在文章最后可以写一段议论抒情文字,写出所感所悟,升华文章的主旨。

答案第8页,共9页

答案第9页,共9页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首