统编版 选必1 第六单元 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版 选必1 第六单元 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 课件(共32张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 22.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-22 13:14:32 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

【课标要求】

1.了解中国古代以赋役征发为首要目的的户籍制度,以及有代表性的基层管理组织;

2.知道中国古代王朝在社会救济和优抚方面采取的重要措施。

第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

【目录】

一:历代户籍制度演变

二:历代基层组织与社会治理

三:历代社会救济与优抚政策

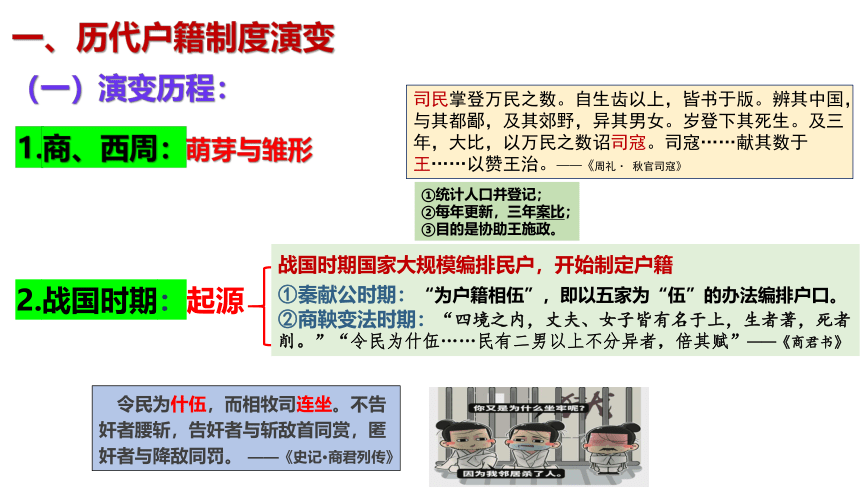

一、历代户籍制度演变

(一)演变历程:

1.商、西周:萌芽与雏形

司民掌登万民之数。自生齿以上,皆书于版。辨其中国,与其都鄙,及其郊野,异其男女。岁登下其死生。及三年,大比,以万民之数诏司寇。司寇……献其数于王……以赞王治。——《周礼· 秋官司寇》

①统计人口并登记;

②每年更新,三年案比;

③目的是协助王施政。

2.战国时期:起源

战国时期国家大规模编排民户,开始制定户籍

①秦献公时期:“为户籍相伍”,即以五家为“伍”的办法编排户口。

②商鞅变法时期:“四境之内,丈夫、女子皆有名于上,生者著,死者削。”“令民为什伍……民有二男以上不分异者,倍其赋”——《商君书》

令民为什伍,而相牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚。 ——《史记·商君列传》

籍贯

户主

身份

姓名

家庭情况

分类登记制度

A、民户籍(一般百姓)

B、宗室籍(王族)

C、宦籍(官吏)

D、市籍(商贾)

3.秦朝:

分类登记制度

高有大罪,秦王令蒙毅法治之。毅不敢阿法,当高罪死,除其宦籍。 ——《史记·七十列传·蒙恬列传》

异时算轺车贾人缗钱皆有差,请算如故。诸贾人末作贳贷卖买,居邑稽诸物,及商以取利者,虽无市籍,各以其物自占,率缗钱二千而一算。——《史记·八书·平准书》

民户户籍:“故秦人”(土著)、“新民”、“臣邦人”(外来人)

特殊户籍:宗室籍(宗亲贵族)、爵籍(有爵者)、宦籍(官吏)、弟子籍(官吏子弟)、市籍(商贾)

秦户籍简

出土于湖南里耶。“东成户人士五夫,妻大女子沙,子小女子泽若,子小女子伤。”“大、小”为课役身份的标志,是征发赋役的依据。

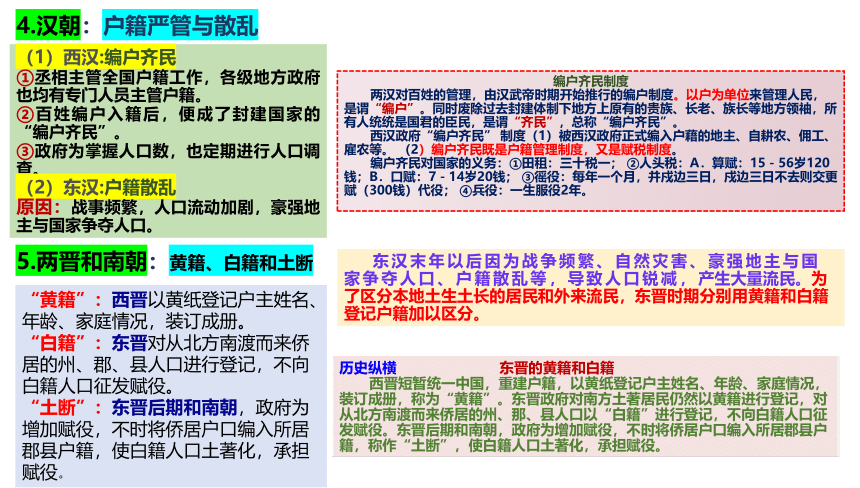

4.汉朝:户籍严管与散乱

(1)西汉:编户齐民

①丞相主管全国户籍工作,各级地方政府也均有专门人员主管户籍。

②百姓编户入籍后,便成了封建国家的“编户齐民”。

③政府为掌握人口数,也定期进行人口调查。

(2)东汉:户籍散乱

原因:战事频繁,人口流动加剧,豪强地主与国家争夺人口。

编户齐民制度

两汉对百姓的管理,由汉武帝时期开始推行的编户制度。以户为单位来管理人民,是谓“编户”。同时废除过去封建体制下地方上原有的贵族、长老、族长等地方领袖,所有人统统是国君的臣民,是谓“齐民”,总称“编户齐民”。

西汉政府“编户齐民” 制度(1)被西汉政府正式编入户藉的地主、自耕农、佣工、雇农等。 (2)编户齐民既是户籍管理制度,又是赋税制度。

编户齐民对国家的义务:①田租:三十税一; ②人头税:A.算赋:15-56岁120钱;B.口赋:7-14岁20钱; ③徭役:每年一个月,并戍边三日,戍边三日不去则交更赋(300钱)代役; ④兵役:一生服役2年。

5.两晋和南朝:黄籍、白籍和土断

“黄籍”:西晋以黄纸登记户主姓名、年龄、家庭情况,装订成册。

“白籍”:东晋对从北方南渡而来侨居的州、郡、县人口进行登记,不向白籍人口征发赋役。

“土断”:东晋后期和南朝,政府为增加赋役,不时将侨居户口编入所居郡县户籍,使白籍人口土著化,承担赋役。

东汉末年以后因为战争频繁、自然灾害、豪强地主与国家争夺人口、户籍散乱等,导致人口锐减,产生大量流民。为了区分本地土生土长的居民和外来流民,东晋时期分别用黄籍和白籍登记户籍加以区分。

历史纵横 东晋的黄籍和白籍

西晋短暂统一中国,重建户籍,以黄纸登记户主姓名、年龄、家庭情况,装订成册,称为“黄籍”。东晋政府对南方土著居民仍然以黄籍进行登记,对从北方南渡而来侨居的州、那、县人口以“白籍”进行登记,不向白籍人口征发赋役。东晋后期和南朝,政府为增加赋役,不时将侨居户口编入所居郡县户籍,称作“土断”,使白籍人口土著化,承担赋役。

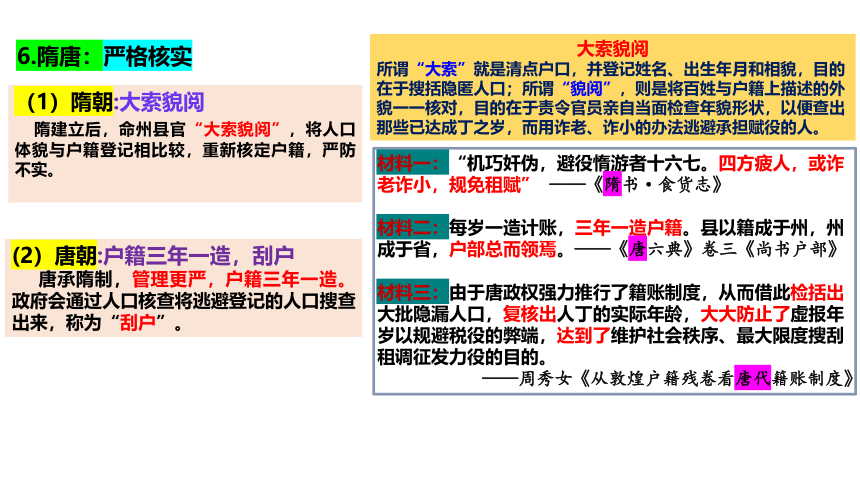

6.隋唐:严格核实

(1)隋朝:大索貌阅

隋建立后,命州县官“大索貌阅”,将人口体貌与户籍登记相比较,重新核定户籍,严防不实。

大索貌阅

所谓“大索”就是清点户口,并登记姓名、出生年月和相貌,目的在于搜括隐匿人口;所谓“貌阅”,则是将百姓与户籍上描述的外貌一一核对,目的在于责令官员亲自当面检查年貌形状,以便查出那些已达成丁之岁,而用诈老、诈小的办法逃避承担赋役的人。

材料一:“机巧奸伪,避役惰游者十六七。四方疲人,或诈老诈小,规免租赋” ——《隋书·食货志》

材料二:每岁一造计账,三年一造户籍。县以籍成于州,州成于省,户部总而领焉。——《唐六典》卷三《尚书户部》

材料三:由于唐政权强力推行了籍账制度,从而借此检括出大批隐漏人口,复核出人丁的实际年龄,大大防止了虚报年岁以规避税役的弊端,达到了维护社会秩序、最大限度搜刮租调征发力役的目的。

——周秀女《从敦煌户籍残卷看唐代籍账制度》

(2)唐朝:户籍三年一造,刮户

唐承隋制,管理更严,户籍三年一造。政府会通过人口核查将逃避登记的人口搜查出来,称为“刮户”。

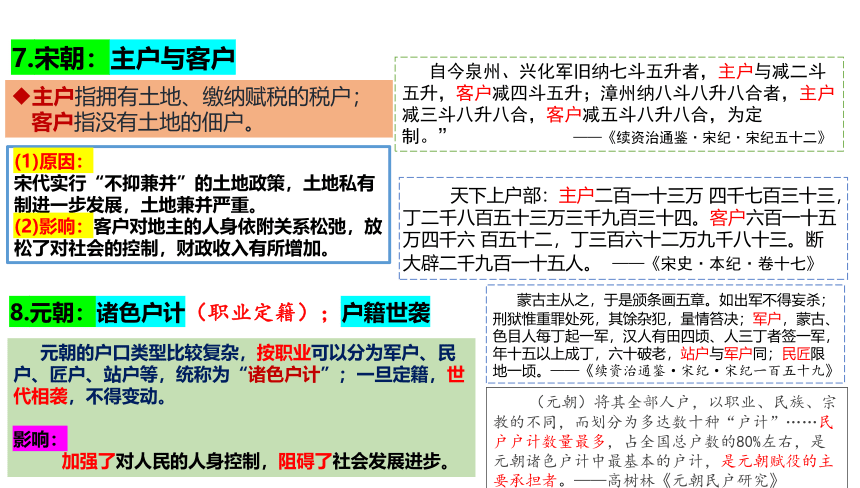

7.宋朝:主户与客户

主户指拥有土地、缴纳赋税的税户;客户指没有土地的佃户。

(1)原因:

宋代实行“不抑兼并”的土地政策,土地私有制进一步发展,土地兼并严重。

(2)影响:客户对地主的人身依附关系松弛,放松了对社会的控制,财政收入有所增加。

自今泉州、兴化军旧纳七斗五升者,主户与减二斗五升,客户减四斗五升;漳州纳八斗八升八合者,主户减三斗八升八合,客户减五斗八升八合,为定制。” ——《续资治通鉴·宋纪·宋纪五十二》

天下上户部:主户二百一十三万 四千七百三十三,丁二千八百五十三万三千九百三十四。客户六百一十五万四千六 百五十二,丁三百六十二万九千八十三。断大辟二千九百一十五人。 ——《宋史·本纪·卷十七》

8.元朝:诸色户计(职业定籍);户籍世袭

元朝的户口类型比较复杂,按职业可以分为军户、民户、匠户、站户等,统称为“诸色户计”;一旦定籍,世代相袭,不得变动。

影响:

加强了对人民的人身控制,阻碍了社会发展进步。

蒙古主从之,于是颁条画五章。如出军不得妄杀;刑狱惟重罪处死,其馀杂犯,量情笞决;军户,蒙古、色目人每丁起一军,汉人有田四顷、人三丁者签一军,年十五以上成丁,六十破老,站户与军户同;民匠限地一顷。——《续资治通鉴·宋纪·宋纪一百五十九》

(元朝)将其全部人户,以职业、民族、宗教的不同,而划分为多达数十种“户计”……民户户计数量最多,占全国总户数的80%左右,是元朝诸色户计中最基本的户计,是元朝赋役的主要承担者。——高树林《元朝民户研究》

9.明朝:职业定籍 黄册

保证徭役的征发

保证田赋的收入

①明朝继承了元朝以职业定户籍的做法,户籍分为民籍、军籍、匠籍等;

②明朝户籍册称“黄册”,以里甲制为基础,每里一册,详列各户人口、田土、房屋。

③黄册和鱼鳞图册互为补充

鱼鳞图册

10.清朝前期:固定人丁 永停编审

(户籍管理松弛)

①普通户籍基本沿袭明制,户籍管理相对松弛。

②康熙帝实行固定人丁(滋生人丁、永不加赋)、雍正帝实行摊丁入亩后,户籍的作用大为削弱。

③乾隆年间,户籍永停编审,此后政府只是按照一定的组织制度登记人口数量。

食货一明末,苛政纷起,筹捐增饷,民穷财困。有清入主中国,概予蠲除,与民更始。逮康、乾之世,国富民殷。凡滋生人丁,永不加赋,又普免天下租税,至再至三。呜呼,古未有也。

——《清史稿·志·卷九十五》

今丁银既皆摊入地粮,而滋生人户,又钦遵康熙五十二年皇祖恩旨,永不加赋。则五年编审,不过沿袭虚文,无裨实政……嗣后编审之例,著永行停止。

——乾隆三十七年(1772年)上谕

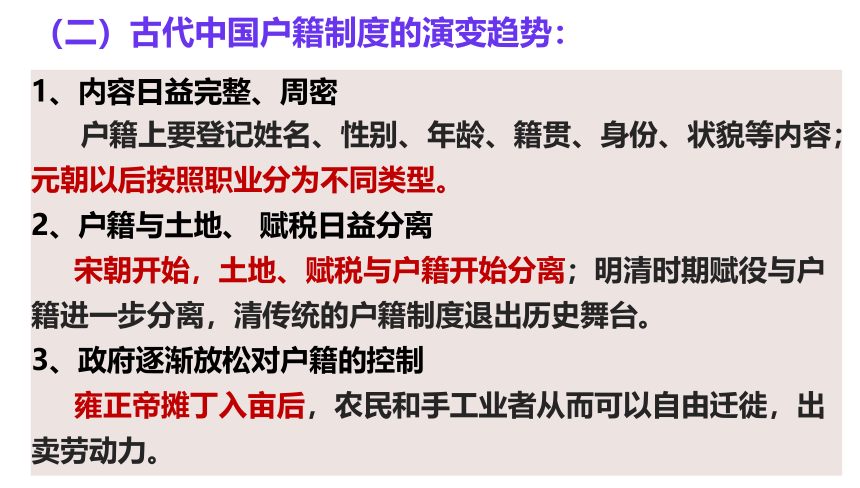

3..演变趋势

1、内容日益完整、周密

户籍上要登记姓名、性别、年龄、籍贯、身份、状貌等内容;元朝以后按照职业分为不同类型。

2、户籍与土地、 赋税日益分离

宋朝开始,土地、赋税与户籍开始分离;明清时期赋役与户籍进一步分离,清传统的户籍制度退出历史舞台。

3、政府逐渐放松对户籍的控制

雍正帝摊丁入亩后,农民和手工业者从而可以自由迁徙,出卖劳动力。

(二)古代中国户籍制度的演变趋势:

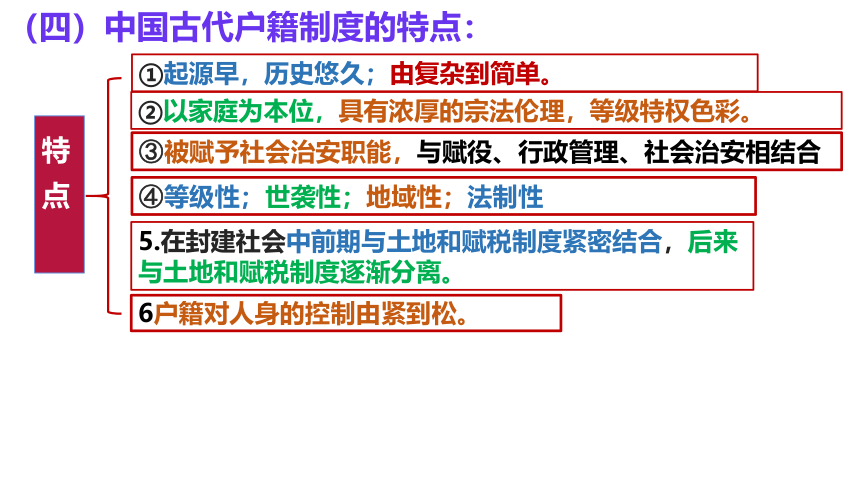

(四)中国古代户籍制度的特点:

①起源早,历史悠久;由复杂到简单。

5.在封建社会中前期与土地和赋税制度紧密结合,后来与土地和赋税制度逐渐分离。

②以家庭为本位,具有浓厚的宗法伦理,等级特权色彩。

特 点

④等级性;世袭性;地域性;法制性

6户籍对人身的控制由紧到松。

③被赋予社会治安职能,与赋役、行政管理、社会治安相结合

积 极

经济:①便于征发赋役,保证国家财政收入。

②客观上促进了社会经济的发展。

政治:强化了户籍管理,有利于稳定社会秩序和加强中央集权。

消 极

政治:从根本上讲,是统治者维护统治的重要工具。

(四)中国古代户籍制度的影响

分析历史事物的影响方法:全面的方法;辩证的方法等

经济:①户籍制度束缚了人口的自由流动。

②加深了传统小农经济社会的闭塞性和封闭性,严重地影响了社会经济的进一步发展。

思想:将农民束缚在土地上上,易形成保守的社会心理。

(五)中国古代户籍制度的影响:

我国古代基层组织有哪些?

我国现代基层组织都有哪些?

1、居民委员会

2、村民委员会

封建时代基层组织的任务是征发赋役和维护稳定。

两套系统:以赋役征发为主的基层管理体制和以相对更强调治安、自治互保的基层民众的自我管理与自我监督机制,共同承担起基层社会治理的任务。

(一)基层组织组

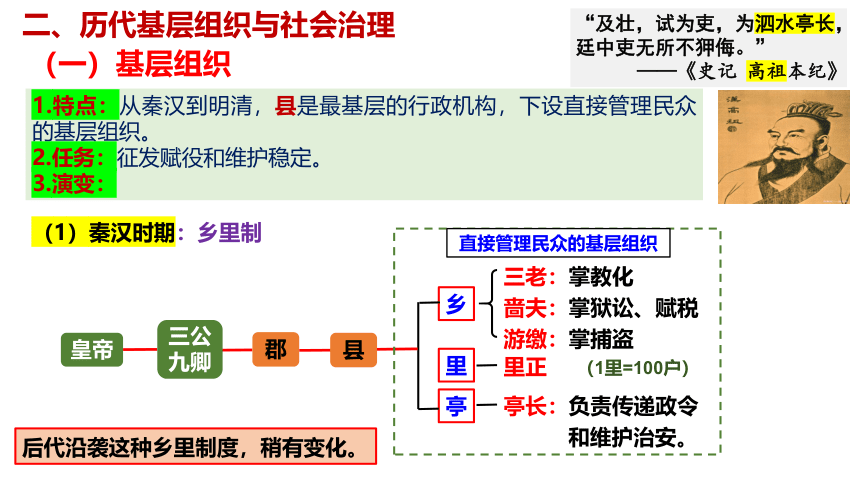

1.特点:从秦汉到明清,县是最基层的行政机构,下设直接管理民众的基层组织。

2.任务:征发赋役和维护稳定。

3.演变:

后代沿袭这种乡里制度,稍有变化。

“及壮,试为吏,为泗水亭长,廷中吏无所不狎侮。”

——《史记 高祖本纪》

三老:掌教化

啬夫:掌狱讼、赋税

游缴:掌捕盗

里正

亭长:负责传递政令

和维护治安。

乡

里

亭

皇帝

三公

九卿

郡

县

直接管理民众的基层组织

(1里=100户)

(1)秦汉时期:乡里制

二、历代基层组织与社会治理

县

乡

里

保

邻

=4户

=20户

=100户

=500户

五里为乡,设类似于秦朝的组织(三老、啬夫、游缴)

百户为里,设里正

城内设坊,设坊正

郊外设村,设村正

(坊)

唐朝“坊村”

(2)唐朝:乡里制

(3)明朝时期:里甲制

县

乡

里

甲

=10户

=110户

府

承宣布政使司(省)

明朝里甲制结构图

甲首

里长

洪武十四年诏天下编赋役黄册,以一百十户为一里,推丁粮多者十户为长,馀百户为十甲,甲凡十人。岁役里长一人,甲首一人,董一里一甲之事。

——《明史·志·卷五十三》

里甲制度是明朝的基层组织形式,也是明朝政府推行黄册制度的基础之一。明初,里甲的编制方法,每110户编为1里,由丁粮最多的10户担任里长,其余100户则称为甲首。这是为了便于黄册制度的推行及完善地方机构等。

(二)社会治理

1.目的:实行基层民众自我管理与相互监督,维护社会稳定。

2.表现:

朝代 基层民众管理机制

秦汉 什伍组织:五家为伍,十家为什,百家为里,互相监督

唐朝 邻保制度:以四家为邻,五邻为保,彼此之间相互监督

北宋 保甲制:王安石变法时期

明朝 十家牌法:王守仁推行,十家为一牌,开列各户姓名,由十家轮流收掌,每日沿门按牌察看动静,发现有面生可疑之人,就向官府举报。

清朝 由里甲制改为保甲制:从城市到乡村,以十户为牌,设牌长;十牌为甲,设甲长;十甲为保,设保长。至此,兼具区划和户籍管理性质的乡里制与旨在维护社会治安的保甲制合一。

清朝时期:里甲制→保甲制

县

保

甲

牌

=10户

=100户

府

省

牌长

甲长

保长

……

=1000户

清朝保甲制结构图

清初实行里甲制,后推行严密的保甲制:

10户为1牌,设牌长;

10牌为1甲,设甲长;

10甲为1保,设保长。

保甲制度在清初就已经实施,“顺治元年即议力行保甲”。保甲组织的模式:每一保由一千户组成,其中每十家立一牌长,每十牌立一甲长,十甲即一千户立一保长。每户发给一张印牌,上面写明本户丁口、从业状况,户内有人外出或者有客来访都要注明行踪,牌头、甲长等平日对这些情况进行稽查,如有可疑之人立即上报保长、地方官处理。各户之间联名作保,一家犯罪,其他各户依律连坐。通过推行保甲制度,以保甲为目,以牌头、甲长、保长乃至各级地方官吏为纲,就可以把全国百姓组织起来,使之互相监督,防患于未然。

乾隆二十二年更定保甲之法:顺天府五城所属村庄暨直省各州县乡村,每户岁给门牌。十户为牌,立牌长;十牌为甲,立甲长;三年更代。十甲为保,立保长,一年更代。士民公举诚实识字及有身家之人报官点充。……凡甲内有盗窃、邪教、赌博……聚会等事,及面生可疑、形迹诡秘之徒,责令专司查报。户口迁移登耗,责令随时报明,于门牌内改换填给。

——《清朝文献通考》卷19《户口一》

2.从材料中可以看出清代保甲制的功能有哪些?

维护治安、户籍管理、催征赋税等。

1.结合所学知识分析清朝更定保甲法的原因?

推行保甲制,既可以清查户口,又可通过这一“兵民一体”的制度维护社会治安,为军队提供后备资源。一举多得;通过保、甲两极建制实现皇权专制对乡里社会的渗透;人人相结、家家相联的形式,保证乡里组织被统治者牢牢控制。

【小结】中国历代基层社会治理制度的演变

基层组织 基层社会治理

秦汉

唐朝

宋朝

明朝

清朝 邻保制度

什伍组织

保甲制

十家牌法

里甲制→保甲制

乡

里

制

里甲制

王安石推行保甲制,源于唐朝的邻保制度。

十家总编为一牌,轮流收掌、察看

十户为牌,设牌长;十牌为甲,设甲长;十甲为保,设保长。兼具区划和户籍管理性质的乡里制与旨在维护社会治安的保甲制合一。

五家为伍;十家为什;百家为里;互相监督

四家为邻;五邻为保;互相监督

(四)古代基层社会治理的特点:

①自我管理与相互监督(联保连坐);

②地方自治色彩鲜明;

③宗法关系扮演了重要角色;

④官员治理与士绅管理相结合。

(三)古代基层治理变革的基本趋势及原因

趋势:

①由乡里制向保甲制;

②由乡官制向职役制转变;

③国家对乡村治理的干预和控制逐步增强,乡村自治功能逐步减弱;

④历代政府注重建立基层民众的自我管理与相互监督机制。

积极

经济:①保证了国家赋税的征收,提高国家财政收入。

②保障农业生产,一定程度上推动了基层经济发展。

③有利于生产、生活中的扶贫济困。

政治:①弥补了国家行政职能在基层的不足,节约了国家的行政成本。

②加强了对乡村的管理,有利于维护社会稳定。

思想:促进了儒家文化和传统道德的传播。

消极

①对百姓的控制过于严密。

②导致了乡绅势力的膨胀。

(五)中国古代基层治理的影响:

以保息养万民,一曰慈幼;二曰养老;三曰振穷;四曰恤贫;五曰宽疾;六曰安富。 ——《周礼·司徒》

“狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发,人死,则曰:‘非我也,岁也。’是何异于刺人而杀之曰:‘非我也,兵也’?王无罪岁,斯天下之民至焉。” ——《孟子》

仓无备粟,不可以待饥。 ——《墨子 七患》

国无九年之蓄,曰不足;无六年之蓄,曰急;无三年之蓄,曰国非其国也。 ——《礼记·王制》

遣人:遣人掌邦之委积,以待施惠;乡里之委积,以恤民之艰厄……县之委积,以待凶荒。 ——《周礼·地官》

(一)原因:古代社会生产力水平低,自然灾害频发,人民生活缺少保障,需要国家和社会提供必要的、及时的救助。

(二)内容:中国古代的救济制度,一方面体现在天灾人祸之后的特殊时期对百姓进行救济;另一方面体现在平常时期对社会中鳏寡孤独、老病残疾等成员进行福利救助。

(三)作用:社会救济为民众提供了一定的生活保障,以保证人口繁衍和正常生产活动的进行,客观上有利于维护统治。

三.历代社会救济与优抚政策

1.政府救济 (地位:历代社会救济的主体)

(1)仓储制度

①汉朝:建立常平仓制度,积谷备仓,调节粮价。

②隋唐:政府既重视官方储备,也大力提倡民间积储。 (隋文帝置仓积谷,还鼓励民间自置义仓。官仓救大灾,义仓救小灾。)

③后世:社仓、义仓的设置较为普遍。

隋朝黎阳仓遗址

(2)优抚政策

◎慈幼局、安济院示意图

﹝仲秋之月﹞

是月也,养衰老,授几杖,行糜粥饮食。 ——《礼记·月令》

已而置居养院、安济坊、漏泽园,所费尤大。

——陆游《老学庵笔记》

中国古代一直有优抚老弱贫苦等弱势群体的传统。

奉天同善堂

近代中国东北地区规模最大的慈善机构

汉代画像砖与错金银鸠杖

隋朝含嘉仓遗址

2.民间救济

方(范仲淹)贵显时,置负郭常稔之田千亩,号曰义田,以养济群族之人。日有食,岁有衣,嫁娶凶葬,皆有赡。择族之长而贤者主其计,而时共出纳焉。日食人一升,岁衣人一缣,嫁女者五十千,再嫁者三十千,娶妇者三十千,再娶者十五千,葬者如再嫁之数,葬幼者十千。族之聚者九十口,岁入给稻八百斛。以其所入,给其所聚,沛然有余而无穷。屏而家居俟代者与焉;仕而居官者罢其给。此其大较也。 ——钱公辅《义田记》

◎朱子社仓

(1)宗族内部的救助活动逐渐兴起。(宋朝以后)

①代表:北宋范仲淹在族内创设义田,赈济族人,影响深远。

②表现:宗族通过设立族产,在衣食、住行、婚娶、蒙养,丧葬等方面资助族中贫困者。

③作用:凝聚了宗族力量,维护了社会安定,弘扬了乐善好施传统美德。

(2)明清时期,慈善组织开始兴起,出现了善堂、善会等慈善机构。

3.政府和社会救济的不同:

(1)政府救济的重点在救灾,核心在于保证粮食供应,或直接实施赈济,或鼓励各地余粮向灾区流通,疏导和安置流民,鼓励民间富户救济灾民。

(2)社会力量救济活动侧重日常生活的赈济,如收养弃婴和孤儿、接济贫民等。

北宋范仲淹义庄

有清一代268年间族田431处,其中道光以后建立308处,占总数的71%多,咸丰以后建立201处,占总数的近47%,同治光绪年间达到高峰。设立义庄义田最为普遍的地区则为江苏、安徽和浙江。

—— 李文治《中国宗法宗族制和族田义庄》

翻开新中国社会保障事业发展史,1951年2月26日《中华人民共和国劳动保险条列》出台,掀开了新中国建设社会保障制度体系的大幕……随着改革开放的不断深入,建立国家、企业、个人共同负担的社会保障制度开始了探索之路。党的十六大,中央提出要加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系。

——新华网《新中国60年社会保障事业发展综述》

目前,我国以社会保险为主体,包括社会救助、社会福利、社会优抚等制度在内,功能完备的社会保障体系基本建成,基本医疗保险覆盖13.6亿人,基本养老保险覆盖近10亿人,是世界上规模最大的社会保障体系。

我们坚持发挥中国共产党领导和我国社会主义制度的政治优势,集中力量办大事,推动社会保障事业行稳致远;坚持人民至上,坚持共同富裕,把增进民生福祉、促进社会公平作为发展社会保障事业的根本出发点和落脚点,使改革发展成果更多更公平惠及全体人民。

——习近平主持中央政治局第二十二次集体学习讲话

中国共产党始终代表最广大人民利益

中国特色社会主义制度优越性

里甲制→保甲制

朝代 户籍制度 基层组织 社会治理 社会救济 优抚政策

秦

汉 隋

唐

宋 元 明 清 分类登记制度

编户齐民

大索貌阅

户籍三年一造

主户与客户

诸色户计

户帖、黄册

永停编审

乡里制度

里甲制

十家牌法

保甲制

邻保制度

什伍组织

常平仓制度

置仓积谷,义仓、社仓

宗族内部的救助活动兴起

慈善组织兴起

养济院

众济院

福田院

养病坊

鸠杖

乡里制与保甲制逐步合一

政府对百姓的人身束缚逐渐减弱

宗族、慈善组织的作用逐渐增大

设有专门

收容机构

归纳总结

中国

古代户籍制度与

社会治理

历代户籍制度的演变

历代基层组织与社会治理

【本课结构】

1、战国时期大规模编排民户,制定户籍

2、秦朝分类等级制度;汉朝编户齐民制度

3、隋朝“大索貌阅”;唐朝三年一造

4、宋朝住户客户制度;元朝“诸色户计”

5、明朝“黄册”;清朝永停编审

1、秦汉:乡里制度

1、政府救济

历代社会救济与优抚政策

2、唐朝:乡里制度——百户为里,五里为乡

3、清朝:先里(甲)后保(甲)制度

2、社会力量救济

3、优抚政策

专制主义中央集权制度

本课时间轴

1.(2020﹒天津高考﹒3)有学者认为,在中国古代社会,官府对县以下的乡村管辖,基本限于征徭课税和维护治安,对乡村的其他事务并不过多干涉,乡村基本实行自治,这种自治社会也是一种自律社会。可以作为这一观点依据的是( )

A、国家政权的长期稳定 B、宗法教化形成的文化认同

C、法律制度的健全完备 D、乡村社会脱离政府的管控

链接高考

2.汉初“大城名都民人散亡,户口可得而数裁(才)什二三,是以大侯不过万家,小者五六百户。”到文帝和景帝时期,“流民既归……列侯大者至三四万户,小国自倍”。导致以上变化的原因是( )

A、秦末战乱,田地荒芜 B、休养生息,恢复生产

C、均输平准,平抑物价 D、罢黜百家,尊崇儒术

随堂演练

3.宋神宗时,有记载道:“近世之民,轻去乡土,转徙四方,固不为患。而居作一年,即听附籍,比于古亦轻矣。”这其中的“居作一年,即听附籍”就是在当地居住满一年,即可在当地落户的意思。即使在首都开封这样的特大城市,也执行同样的政策。根据材料可以看出( )

A、宋朝户籍制度对人身控制松弛

B、宋朝比历代封建王朝强大

C、开封不限制外来人口落户

D、安土重迁的观念在宋朝已经被抛弃

随堂演练

4.明朝黄册编定以后,户籍不得随意改动,从农村到城市所有的人户,任何人不得擅自流动,邻里之间,相互监视,相互举报,如有知情不报者,要受到连坐,外出百里之外时必须持有官府发给的“路引”。这一材料不能说明( )

A、人民处于封建朝廷的严密控制之下

B、明代户籍管理的人身控制功能大大加强

C、户籍管理系统完备,管制严厉

D、明朝实行保甲制控制人民

随堂演练

练习与巩固

在历史的长河中,宗族及其领袖——乡绅是发展地方自治,推动基层治理的重要力量。明清以降,宗族组织不仅遍布中国乡村,而且迅速成为基层社会治理的主要承担者。国家政权仅到县一级,县以下则主要依靠乡绅领导的宗族组织的自治。国家在县以下虽然也设立保长、里长之类,但人数极少,且只负责赋税以及兵役、劳役等重大的国家事务。其他诸如和谐稳定、文化教育、扶贫济困等,则完全依赖宗族等社会组织。

——摘编自韩海浪《宗族与古代基层社会治理》

3.阅读材料,完成下列要求。

从材料中提取关于中国古代基层治理的一个论题,结合所学知识加以论述。

(要求:论题明确,持论有据,表述清晰)

示例

中国古代社会小农经济长期占主导地位,受宗法观念的影响宗族势力强大,且因受制于版图较大、交通通讯条件相对落后、人口众多、居住分散等因素,统治者一般都采用以地方乡绅为桥梁,沟通中央威权与地方治理,形成地方自治管理模式。地方乡绅往往是地方宗族内有影响力、有威望的传统知识分子,通过乡绅宣扬儒家伦理观念形成对基层民众的思想控制。乡绅还在发展社会生产和进行社会救济等方面发挥重大作用。乡绅自治弥补了国家行政职能在基层的不足,节约了国家的行政成本,稳定了基层社会秩序。

乡绅自治是中国古代基层治理的主要方式

【课标要求】

1.了解中国古代以赋役征发为首要目的的户籍制度,以及有代表性的基层管理组织;

2.知道中国古代王朝在社会救济和优抚方面采取的重要措施。

第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

【目录】

一:历代户籍制度演变

二:历代基层组织与社会治理

三:历代社会救济与优抚政策

一、历代户籍制度演变

(一)演变历程:

1.商、西周:萌芽与雏形

司民掌登万民之数。自生齿以上,皆书于版。辨其中国,与其都鄙,及其郊野,异其男女。岁登下其死生。及三年,大比,以万民之数诏司寇。司寇……献其数于王……以赞王治。——《周礼· 秋官司寇》

①统计人口并登记;

②每年更新,三年案比;

③目的是协助王施政。

2.战国时期:起源

战国时期国家大规模编排民户,开始制定户籍

①秦献公时期:“为户籍相伍”,即以五家为“伍”的办法编排户口。

②商鞅变法时期:“四境之内,丈夫、女子皆有名于上,生者著,死者削。”“令民为什伍……民有二男以上不分异者,倍其赋”——《商君书》

令民为什伍,而相牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚。 ——《史记·商君列传》

籍贯

户主

身份

姓名

家庭情况

分类登记制度

A、民户籍(一般百姓)

B、宗室籍(王族)

C、宦籍(官吏)

D、市籍(商贾)

3.秦朝:

分类登记制度

高有大罪,秦王令蒙毅法治之。毅不敢阿法,当高罪死,除其宦籍。 ——《史记·七十列传·蒙恬列传》

异时算轺车贾人缗钱皆有差,请算如故。诸贾人末作贳贷卖买,居邑稽诸物,及商以取利者,虽无市籍,各以其物自占,率缗钱二千而一算。——《史记·八书·平准书》

民户户籍:“故秦人”(土著)、“新民”、“臣邦人”(外来人)

特殊户籍:宗室籍(宗亲贵族)、爵籍(有爵者)、宦籍(官吏)、弟子籍(官吏子弟)、市籍(商贾)

秦户籍简

出土于湖南里耶。“东成户人士五夫,妻大女子沙,子小女子泽若,子小女子伤。”“大、小”为课役身份的标志,是征发赋役的依据。

4.汉朝:户籍严管与散乱

(1)西汉:编户齐民

①丞相主管全国户籍工作,各级地方政府也均有专门人员主管户籍。

②百姓编户入籍后,便成了封建国家的“编户齐民”。

③政府为掌握人口数,也定期进行人口调查。

(2)东汉:户籍散乱

原因:战事频繁,人口流动加剧,豪强地主与国家争夺人口。

编户齐民制度

两汉对百姓的管理,由汉武帝时期开始推行的编户制度。以户为单位来管理人民,是谓“编户”。同时废除过去封建体制下地方上原有的贵族、长老、族长等地方领袖,所有人统统是国君的臣民,是谓“齐民”,总称“编户齐民”。

西汉政府“编户齐民” 制度(1)被西汉政府正式编入户藉的地主、自耕农、佣工、雇农等。 (2)编户齐民既是户籍管理制度,又是赋税制度。

编户齐民对国家的义务:①田租:三十税一; ②人头税:A.算赋:15-56岁120钱;B.口赋:7-14岁20钱; ③徭役:每年一个月,并戍边三日,戍边三日不去则交更赋(300钱)代役; ④兵役:一生服役2年。

5.两晋和南朝:黄籍、白籍和土断

“黄籍”:西晋以黄纸登记户主姓名、年龄、家庭情况,装订成册。

“白籍”:东晋对从北方南渡而来侨居的州、郡、县人口进行登记,不向白籍人口征发赋役。

“土断”:东晋后期和南朝,政府为增加赋役,不时将侨居户口编入所居郡县户籍,使白籍人口土著化,承担赋役。

东汉末年以后因为战争频繁、自然灾害、豪强地主与国家争夺人口、户籍散乱等,导致人口锐减,产生大量流民。为了区分本地土生土长的居民和外来流民,东晋时期分别用黄籍和白籍登记户籍加以区分。

历史纵横 东晋的黄籍和白籍

西晋短暂统一中国,重建户籍,以黄纸登记户主姓名、年龄、家庭情况,装订成册,称为“黄籍”。东晋政府对南方土著居民仍然以黄籍进行登记,对从北方南渡而来侨居的州、那、县人口以“白籍”进行登记,不向白籍人口征发赋役。东晋后期和南朝,政府为增加赋役,不时将侨居户口编入所居郡县户籍,称作“土断”,使白籍人口土著化,承担赋役。

6.隋唐:严格核实

(1)隋朝:大索貌阅

隋建立后,命州县官“大索貌阅”,将人口体貌与户籍登记相比较,重新核定户籍,严防不实。

大索貌阅

所谓“大索”就是清点户口,并登记姓名、出生年月和相貌,目的在于搜括隐匿人口;所谓“貌阅”,则是将百姓与户籍上描述的外貌一一核对,目的在于责令官员亲自当面检查年貌形状,以便查出那些已达成丁之岁,而用诈老、诈小的办法逃避承担赋役的人。

材料一:“机巧奸伪,避役惰游者十六七。四方疲人,或诈老诈小,规免租赋” ——《隋书·食货志》

材料二:每岁一造计账,三年一造户籍。县以籍成于州,州成于省,户部总而领焉。——《唐六典》卷三《尚书户部》

材料三:由于唐政权强力推行了籍账制度,从而借此检括出大批隐漏人口,复核出人丁的实际年龄,大大防止了虚报年岁以规避税役的弊端,达到了维护社会秩序、最大限度搜刮租调征发力役的目的。

——周秀女《从敦煌户籍残卷看唐代籍账制度》

(2)唐朝:户籍三年一造,刮户

唐承隋制,管理更严,户籍三年一造。政府会通过人口核查将逃避登记的人口搜查出来,称为“刮户”。

7.宋朝:主户与客户

主户指拥有土地、缴纳赋税的税户;客户指没有土地的佃户。

(1)原因:

宋代实行“不抑兼并”的土地政策,土地私有制进一步发展,土地兼并严重。

(2)影响:客户对地主的人身依附关系松弛,放松了对社会的控制,财政收入有所增加。

自今泉州、兴化军旧纳七斗五升者,主户与减二斗五升,客户减四斗五升;漳州纳八斗八升八合者,主户减三斗八升八合,客户减五斗八升八合,为定制。” ——《续资治通鉴·宋纪·宋纪五十二》

天下上户部:主户二百一十三万 四千七百三十三,丁二千八百五十三万三千九百三十四。客户六百一十五万四千六 百五十二,丁三百六十二万九千八十三。断大辟二千九百一十五人。 ——《宋史·本纪·卷十七》

8.元朝:诸色户计(职业定籍);户籍世袭

元朝的户口类型比较复杂,按职业可以分为军户、民户、匠户、站户等,统称为“诸色户计”;一旦定籍,世代相袭,不得变动。

影响:

加强了对人民的人身控制,阻碍了社会发展进步。

蒙古主从之,于是颁条画五章。如出军不得妄杀;刑狱惟重罪处死,其馀杂犯,量情笞决;军户,蒙古、色目人每丁起一军,汉人有田四顷、人三丁者签一军,年十五以上成丁,六十破老,站户与军户同;民匠限地一顷。——《续资治通鉴·宋纪·宋纪一百五十九》

(元朝)将其全部人户,以职业、民族、宗教的不同,而划分为多达数十种“户计”……民户户计数量最多,占全国总户数的80%左右,是元朝诸色户计中最基本的户计,是元朝赋役的主要承担者。——高树林《元朝民户研究》

9.明朝:职业定籍 黄册

保证徭役的征发

保证田赋的收入

①明朝继承了元朝以职业定户籍的做法,户籍分为民籍、军籍、匠籍等;

②明朝户籍册称“黄册”,以里甲制为基础,每里一册,详列各户人口、田土、房屋。

③黄册和鱼鳞图册互为补充

鱼鳞图册

10.清朝前期:固定人丁 永停编审

(户籍管理松弛)

①普通户籍基本沿袭明制,户籍管理相对松弛。

②康熙帝实行固定人丁(滋生人丁、永不加赋)、雍正帝实行摊丁入亩后,户籍的作用大为削弱。

③乾隆年间,户籍永停编审,此后政府只是按照一定的组织制度登记人口数量。

食货一明末,苛政纷起,筹捐增饷,民穷财困。有清入主中国,概予蠲除,与民更始。逮康、乾之世,国富民殷。凡滋生人丁,永不加赋,又普免天下租税,至再至三。呜呼,古未有也。

——《清史稿·志·卷九十五》

今丁银既皆摊入地粮,而滋生人户,又钦遵康熙五十二年皇祖恩旨,永不加赋。则五年编审,不过沿袭虚文,无裨实政……嗣后编审之例,著永行停止。

——乾隆三十七年(1772年)上谕

3..演变趋势

1、内容日益完整、周密

户籍上要登记姓名、性别、年龄、籍贯、身份、状貌等内容;元朝以后按照职业分为不同类型。

2、户籍与土地、 赋税日益分离

宋朝开始,土地、赋税与户籍开始分离;明清时期赋役与户籍进一步分离,清传统的户籍制度退出历史舞台。

3、政府逐渐放松对户籍的控制

雍正帝摊丁入亩后,农民和手工业者从而可以自由迁徙,出卖劳动力。

(二)古代中国户籍制度的演变趋势:

(四)中国古代户籍制度的特点:

①起源早,历史悠久;由复杂到简单。

5.在封建社会中前期与土地和赋税制度紧密结合,后来与土地和赋税制度逐渐分离。

②以家庭为本位,具有浓厚的宗法伦理,等级特权色彩。

特 点

④等级性;世袭性;地域性;法制性

6户籍对人身的控制由紧到松。

③被赋予社会治安职能,与赋役、行政管理、社会治安相结合

积 极

经济:①便于征发赋役,保证国家财政收入。

②客观上促进了社会经济的发展。

政治:强化了户籍管理,有利于稳定社会秩序和加强中央集权。

消 极

政治:从根本上讲,是统治者维护统治的重要工具。

(四)中国古代户籍制度的影响

分析历史事物的影响方法:全面的方法;辩证的方法等

经济:①户籍制度束缚了人口的自由流动。

②加深了传统小农经济社会的闭塞性和封闭性,严重地影响了社会经济的进一步发展。

思想:将农民束缚在土地上上,易形成保守的社会心理。

(五)中国古代户籍制度的影响:

我国古代基层组织有哪些?

我国现代基层组织都有哪些?

1、居民委员会

2、村民委员会

封建时代基层组织的任务是征发赋役和维护稳定。

两套系统:以赋役征发为主的基层管理体制和以相对更强调治安、自治互保的基层民众的自我管理与自我监督机制,共同承担起基层社会治理的任务。

(一)基层组织组

1.特点:从秦汉到明清,县是最基层的行政机构,下设直接管理民众的基层组织。

2.任务:征发赋役和维护稳定。

3.演变:

后代沿袭这种乡里制度,稍有变化。

“及壮,试为吏,为泗水亭长,廷中吏无所不狎侮。”

——《史记 高祖本纪》

三老:掌教化

啬夫:掌狱讼、赋税

游缴:掌捕盗

里正

亭长:负责传递政令

和维护治安。

乡

里

亭

皇帝

三公

九卿

郡

县

直接管理民众的基层组织

(1里=100户)

(1)秦汉时期:乡里制

二、历代基层组织与社会治理

县

乡

里

保

邻

=4户

=20户

=100户

=500户

五里为乡,设类似于秦朝的组织(三老、啬夫、游缴)

百户为里,设里正

城内设坊,设坊正

郊外设村,设村正

(坊)

唐朝“坊村”

(2)唐朝:乡里制

(3)明朝时期:里甲制

县

乡

里

甲

=10户

=110户

府

承宣布政使司(省)

明朝里甲制结构图

甲首

里长

洪武十四年诏天下编赋役黄册,以一百十户为一里,推丁粮多者十户为长,馀百户为十甲,甲凡十人。岁役里长一人,甲首一人,董一里一甲之事。

——《明史·志·卷五十三》

里甲制度是明朝的基层组织形式,也是明朝政府推行黄册制度的基础之一。明初,里甲的编制方法,每110户编为1里,由丁粮最多的10户担任里长,其余100户则称为甲首。这是为了便于黄册制度的推行及完善地方机构等。

(二)社会治理

1.目的:实行基层民众自我管理与相互监督,维护社会稳定。

2.表现:

朝代 基层民众管理机制

秦汉 什伍组织:五家为伍,十家为什,百家为里,互相监督

唐朝 邻保制度:以四家为邻,五邻为保,彼此之间相互监督

北宋 保甲制:王安石变法时期

明朝 十家牌法:王守仁推行,十家为一牌,开列各户姓名,由十家轮流收掌,每日沿门按牌察看动静,发现有面生可疑之人,就向官府举报。

清朝 由里甲制改为保甲制:从城市到乡村,以十户为牌,设牌长;十牌为甲,设甲长;十甲为保,设保长。至此,兼具区划和户籍管理性质的乡里制与旨在维护社会治安的保甲制合一。

清朝时期:里甲制→保甲制

县

保

甲

牌

=10户

=100户

府

省

牌长

甲长

保长

……

=1000户

清朝保甲制结构图

清初实行里甲制,后推行严密的保甲制:

10户为1牌,设牌长;

10牌为1甲,设甲长;

10甲为1保,设保长。

保甲制度在清初就已经实施,“顺治元年即议力行保甲”。保甲组织的模式:每一保由一千户组成,其中每十家立一牌长,每十牌立一甲长,十甲即一千户立一保长。每户发给一张印牌,上面写明本户丁口、从业状况,户内有人外出或者有客来访都要注明行踪,牌头、甲长等平日对这些情况进行稽查,如有可疑之人立即上报保长、地方官处理。各户之间联名作保,一家犯罪,其他各户依律连坐。通过推行保甲制度,以保甲为目,以牌头、甲长、保长乃至各级地方官吏为纲,就可以把全国百姓组织起来,使之互相监督,防患于未然。

乾隆二十二年更定保甲之法:顺天府五城所属村庄暨直省各州县乡村,每户岁给门牌。十户为牌,立牌长;十牌为甲,立甲长;三年更代。十甲为保,立保长,一年更代。士民公举诚实识字及有身家之人报官点充。……凡甲内有盗窃、邪教、赌博……聚会等事,及面生可疑、形迹诡秘之徒,责令专司查报。户口迁移登耗,责令随时报明,于门牌内改换填给。

——《清朝文献通考》卷19《户口一》

2.从材料中可以看出清代保甲制的功能有哪些?

维护治安、户籍管理、催征赋税等。

1.结合所学知识分析清朝更定保甲法的原因?

推行保甲制,既可以清查户口,又可通过这一“兵民一体”的制度维护社会治安,为军队提供后备资源。一举多得;通过保、甲两极建制实现皇权专制对乡里社会的渗透;人人相结、家家相联的形式,保证乡里组织被统治者牢牢控制。

【小结】中国历代基层社会治理制度的演变

基层组织 基层社会治理

秦汉

唐朝

宋朝

明朝

清朝 邻保制度

什伍组织

保甲制

十家牌法

里甲制→保甲制

乡

里

制

里甲制

王安石推行保甲制,源于唐朝的邻保制度。

十家总编为一牌,轮流收掌、察看

十户为牌,设牌长;十牌为甲,设甲长;十甲为保,设保长。兼具区划和户籍管理性质的乡里制与旨在维护社会治安的保甲制合一。

五家为伍;十家为什;百家为里;互相监督

四家为邻;五邻为保;互相监督

(四)古代基层社会治理的特点:

①自我管理与相互监督(联保连坐);

②地方自治色彩鲜明;

③宗法关系扮演了重要角色;

④官员治理与士绅管理相结合。

(三)古代基层治理变革的基本趋势及原因

趋势:

①由乡里制向保甲制;

②由乡官制向职役制转变;

③国家对乡村治理的干预和控制逐步增强,乡村自治功能逐步减弱;

④历代政府注重建立基层民众的自我管理与相互监督机制。

积极

经济:①保证了国家赋税的征收,提高国家财政收入。

②保障农业生产,一定程度上推动了基层经济发展。

③有利于生产、生活中的扶贫济困。

政治:①弥补了国家行政职能在基层的不足,节约了国家的行政成本。

②加强了对乡村的管理,有利于维护社会稳定。

思想:促进了儒家文化和传统道德的传播。

消极

①对百姓的控制过于严密。

②导致了乡绅势力的膨胀。

(五)中国古代基层治理的影响:

以保息养万民,一曰慈幼;二曰养老;三曰振穷;四曰恤贫;五曰宽疾;六曰安富。 ——《周礼·司徒》

“狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发,人死,则曰:‘非我也,岁也。’是何异于刺人而杀之曰:‘非我也,兵也’?王无罪岁,斯天下之民至焉。” ——《孟子》

仓无备粟,不可以待饥。 ——《墨子 七患》

国无九年之蓄,曰不足;无六年之蓄,曰急;无三年之蓄,曰国非其国也。 ——《礼记·王制》

遣人:遣人掌邦之委积,以待施惠;乡里之委积,以恤民之艰厄……县之委积,以待凶荒。 ——《周礼·地官》

(一)原因:古代社会生产力水平低,自然灾害频发,人民生活缺少保障,需要国家和社会提供必要的、及时的救助。

(二)内容:中国古代的救济制度,一方面体现在天灾人祸之后的特殊时期对百姓进行救济;另一方面体现在平常时期对社会中鳏寡孤独、老病残疾等成员进行福利救助。

(三)作用:社会救济为民众提供了一定的生活保障,以保证人口繁衍和正常生产活动的进行,客观上有利于维护统治。

三.历代社会救济与优抚政策

1.政府救济 (地位:历代社会救济的主体)

(1)仓储制度

①汉朝:建立常平仓制度,积谷备仓,调节粮价。

②隋唐:政府既重视官方储备,也大力提倡民间积储。 (隋文帝置仓积谷,还鼓励民间自置义仓。官仓救大灾,义仓救小灾。)

③后世:社仓、义仓的设置较为普遍。

隋朝黎阳仓遗址

(2)优抚政策

◎慈幼局、安济院示意图

﹝仲秋之月﹞

是月也,养衰老,授几杖,行糜粥饮食。 ——《礼记·月令》

已而置居养院、安济坊、漏泽园,所费尤大。

——陆游《老学庵笔记》

中国古代一直有优抚老弱贫苦等弱势群体的传统。

奉天同善堂

近代中国东北地区规模最大的慈善机构

汉代画像砖与错金银鸠杖

隋朝含嘉仓遗址

2.民间救济

方(范仲淹)贵显时,置负郭常稔之田千亩,号曰义田,以养济群族之人。日有食,岁有衣,嫁娶凶葬,皆有赡。择族之长而贤者主其计,而时共出纳焉。日食人一升,岁衣人一缣,嫁女者五十千,再嫁者三十千,娶妇者三十千,再娶者十五千,葬者如再嫁之数,葬幼者十千。族之聚者九十口,岁入给稻八百斛。以其所入,给其所聚,沛然有余而无穷。屏而家居俟代者与焉;仕而居官者罢其给。此其大较也。 ——钱公辅《义田记》

◎朱子社仓

(1)宗族内部的救助活动逐渐兴起。(宋朝以后)

①代表:北宋范仲淹在族内创设义田,赈济族人,影响深远。

②表现:宗族通过设立族产,在衣食、住行、婚娶、蒙养,丧葬等方面资助族中贫困者。

③作用:凝聚了宗族力量,维护了社会安定,弘扬了乐善好施传统美德。

(2)明清时期,慈善组织开始兴起,出现了善堂、善会等慈善机构。

3.政府和社会救济的不同:

(1)政府救济的重点在救灾,核心在于保证粮食供应,或直接实施赈济,或鼓励各地余粮向灾区流通,疏导和安置流民,鼓励民间富户救济灾民。

(2)社会力量救济活动侧重日常生活的赈济,如收养弃婴和孤儿、接济贫民等。

北宋范仲淹义庄

有清一代268年间族田431处,其中道光以后建立308处,占总数的71%多,咸丰以后建立201处,占总数的近47%,同治光绪年间达到高峰。设立义庄义田最为普遍的地区则为江苏、安徽和浙江。

—— 李文治《中国宗法宗族制和族田义庄》

翻开新中国社会保障事业发展史,1951年2月26日《中华人民共和国劳动保险条列》出台,掀开了新中国建设社会保障制度体系的大幕……随着改革开放的不断深入,建立国家、企业、个人共同负担的社会保障制度开始了探索之路。党的十六大,中央提出要加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系。

——新华网《新中国60年社会保障事业发展综述》

目前,我国以社会保险为主体,包括社会救助、社会福利、社会优抚等制度在内,功能完备的社会保障体系基本建成,基本医疗保险覆盖13.6亿人,基本养老保险覆盖近10亿人,是世界上规模最大的社会保障体系。

我们坚持发挥中国共产党领导和我国社会主义制度的政治优势,集中力量办大事,推动社会保障事业行稳致远;坚持人民至上,坚持共同富裕,把增进民生福祉、促进社会公平作为发展社会保障事业的根本出发点和落脚点,使改革发展成果更多更公平惠及全体人民。

——习近平主持中央政治局第二十二次集体学习讲话

中国共产党始终代表最广大人民利益

中国特色社会主义制度优越性

里甲制→保甲制

朝代 户籍制度 基层组织 社会治理 社会救济 优抚政策

秦

汉 隋

唐

宋 元 明 清 分类登记制度

编户齐民

大索貌阅

户籍三年一造

主户与客户

诸色户计

户帖、黄册

永停编审

乡里制度

里甲制

十家牌法

保甲制

邻保制度

什伍组织

常平仓制度

置仓积谷,义仓、社仓

宗族内部的救助活动兴起

慈善组织兴起

养济院

众济院

福田院

养病坊

鸠杖

乡里制与保甲制逐步合一

政府对百姓的人身束缚逐渐减弱

宗族、慈善组织的作用逐渐增大

设有专门

收容机构

归纳总结

中国

古代户籍制度与

社会治理

历代户籍制度的演变

历代基层组织与社会治理

【本课结构】

1、战国时期大规模编排民户,制定户籍

2、秦朝分类等级制度;汉朝编户齐民制度

3、隋朝“大索貌阅”;唐朝三年一造

4、宋朝住户客户制度;元朝“诸色户计”

5、明朝“黄册”;清朝永停编审

1、秦汉:乡里制度

1、政府救济

历代社会救济与优抚政策

2、唐朝:乡里制度——百户为里,五里为乡

3、清朝:先里(甲)后保(甲)制度

2、社会力量救济

3、优抚政策

专制主义中央集权制度

本课时间轴

1.(2020﹒天津高考﹒3)有学者认为,在中国古代社会,官府对县以下的乡村管辖,基本限于征徭课税和维护治安,对乡村的其他事务并不过多干涉,乡村基本实行自治,这种自治社会也是一种自律社会。可以作为这一观点依据的是( )

A、国家政权的长期稳定 B、宗法教化形成的文化认同

C、法律制度的健全完备 D、乡村社会脱离政府的管控

链接高考

2.汉初“大城名都民人散亡,户口可得而数裁(才)什二三,是以大侯不过万家,小者五六百户。”到文帝和景帝时期,“流民既归……列侯大者至三四万户,小国自倍”。导致以上变化的原因是( )

A、秦末战乱,田地荒芜 B、休养生息,恢复生产

C、均输平准,平抑物价 D、罢黜百家,尊崇儒术

随堂演练

3.宋神宗时,有记载道:“近世之民,轻去乡土,转徙四方,固不为患。而居作一年,即听附籍,比于古亦轻矣。”这其中的“居作一年,即听附籍”就是在当地居住满一年,即可在当地落户的意思。即使在首都开封这样的特大城市,也执行同样的政策。根据材料可以看出( )

A、宋朝户籍制度对人身控制松弛

B、宋朝比历代封建王朝强大

C、开封不限制外来人口落户

D、安土重迁的观念在宋朝已经被抛弃

随堂演练

4.明朝黄册编定以后,户籍不得随意改动,从农村到城市所有的人户,任何人不得擅自流动,邻里之间,相互监视,相互举报,如有知情不报者,要受到连坐,外出百里之外时必须持有官府发给的“路引”。这一材料不能说明( )

A、人民处于封建朝廷的严密控制之下

B、明代户籍管理的人身控制功能大大加强

C、户籍管理系统完备,管制严厉

D、明朝实行保甲制控制人民

随堂演练

练习与巩固

在历史的长河中,宗族及其领袖——乡绅是发展地方自治,推动基层治理的重要力量。明清以降,宗族组织不仅遍布中国乡村,而且迅速成为基层社会治理的主要承担者。国家政权仅到县一级,县以下则主要依靠乡绅领导的宗族组织的自治。国家在县以下虽然也设立保长、里长之类,但人数极少,且只负责赋税以及兵役、劳役等重大的国家事务。其他诸如和谐稳定、文化教育、扶贫济困等,则完全依赖宗族等社会组织。

——摘编自韩海浪《宗族与古代基层社会治理》

3.阅读材料,完成下列要求。

从材料中提取关于中国古代基层治理的一个论题,结合所学知识加以论述。

(要求:论题明确,持论有据,表述清晰)

示例

中国古代社会小农经济长期占主导地位,受宗法观念的影响宗族势力强大,且因受制于版图较大、交通通讯条件相对落后、人口众多、居住分散等因素,统治者一般都采用以地方乡绅为桥梁,沟通中央威权与地方治理,形成地方自治管理模式。地方乡绅往往是地方宗族内有影响力、有威望的传统知识分子,通过乡绅宣扬儒家伦理观念形成对基层民众的思想控制。乡绅还在发展社会生产和进行社会救济等方面发挥重大作用。乡绅自治弥补了国家行政职能在基层的不足,节约了国家的行政成本,稳定了基层社会秩序。

乡绅自治是中国古代基层治理的主要方式

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理