安徽省芜湖市名校2023-2024学年高一上学期9月测试语文试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 安徽省芜湖市名校2023-2024学年高一上学期9月测试语文试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 33.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-22 16:09:38 | ||

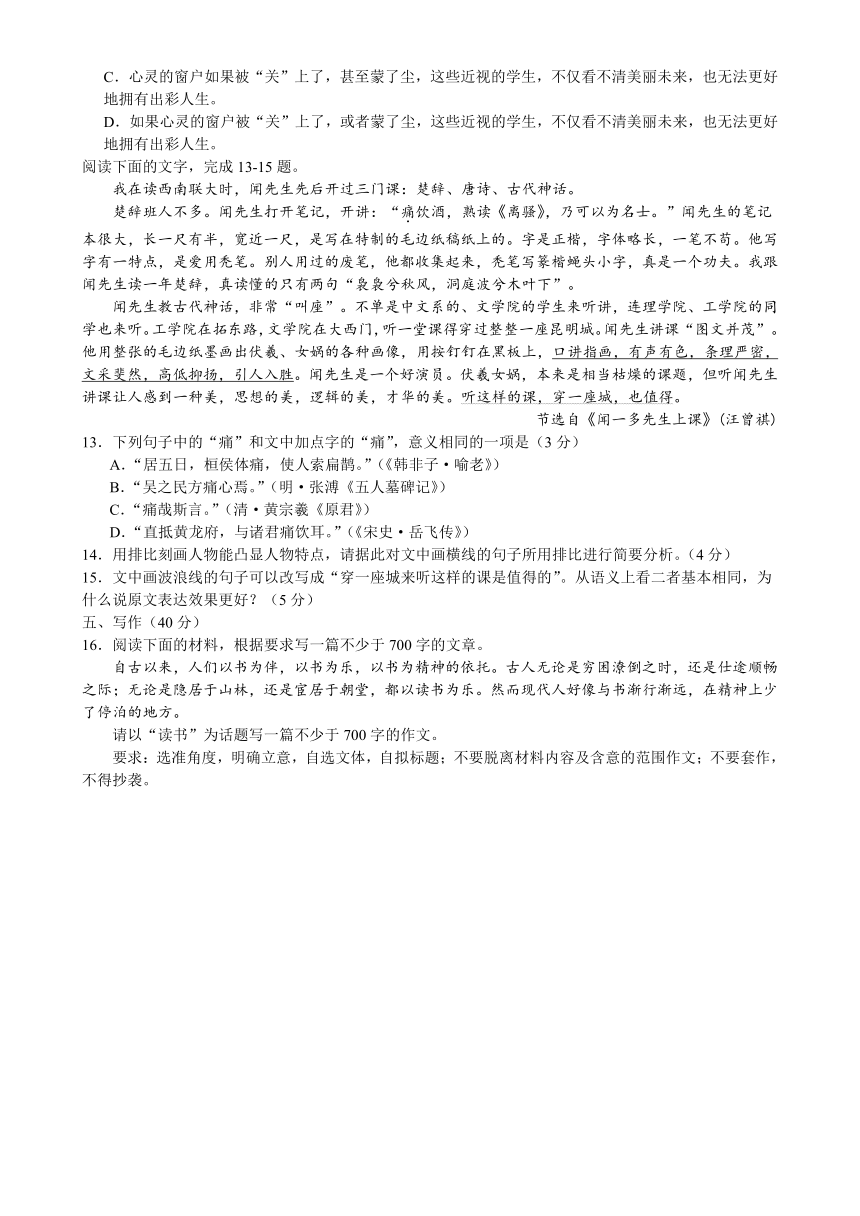

图片预览

文档简介

芜湖市名校2023-2024学年高一上学期9月测试

语文试卷 2023.09

考试时间 90分钟

一、现代文阅读(18分)

阅读下面的文字,完成1-4题。

给儿子

陈 村

你总会长大的,儿子,你总会进入大学,把童年撇得远远的。你会和时髦青年一样,热衷于旅游。等到暑假,你的第一个暑假,儿子,你就去买票。

火车430公里,一直坐到芜湖。你背着包爬上江堤,看看长江。再没有比长江更亲切的河了。它宽,它长,它黄得恰如其分,不失尊严地走向东海。

你走下江堤,花一毛钱去打票,坐上渡船。船上无疑会有许多人。他们挑着担子,扛着被子,或许还有板车。他们说话的声音很高,看人从来都是正视。也许会有人和你搭话,你就老老实实说话。他们没有坏意。

你从跳板走上岸,顺着被鞋底和脚板踩硬踩白的大路,走半个小时。你能看到村子了。狗总是最先跳出来的。你可以在任何一家的门口坐下,要口水喝。主人总是热情的,而狗却时刻警惕着。也许会引来它的朋友们,纷纷表示出对你的兴趣。你要沉住气。

你谢过主人,再别理狗的讹诈,去河边寻找滩船。如果你运气好,船上只有一两个客,你就能躺在舱里,将头枕着船帮,河水拍击船底的声音顿时变得很重。船在桨声中不紧不慢地走。双桨“吱呀吱呀”的,古人说是“欸乃”,也对。怎么说怎么像。

板桥就在太阳落下去的地方。你沿着大埂走,右边是漕河,它连接着巢湖和长江。河滩如没被淹,一定有放牛的。你走过窑场就不远了。可以问问人,谁都愿意回答你,也许还会领你走一段,把咄咄逼人的狗子赶开。走到你的腿有点酸了,那就差不多到了。

走下大埂,沿着水渠边的路走。你走过一座小桥,只有一条石板的桥就是进村了。我曾写过它。这时,你抬起头,会发觉许多眼睛在看着你。

你对他们说,你叫杨子,你是我的儿子。

儿子,你得找和你父亲差不多年纪的人,他们才记得。

他们会记得那五个“上海佬”,记得那个戴近视眼镜的下放学生。他们会说他的好话和坏话。不管他们说什么,你都听着,不许还嘴。他们会告诉你一些细节,比如插不齐秧,比如一口气吃了个12斤的西瓜。你跟他们一起笑吧,确实值得笑上一场。

你们谈到黑了,会有人请你吃饭。不必客气,谁先请就跟谁去。能喝多少喝多少,能吃多少吃多少,这才像客人。天黑了,他们会留你住宿。他们非常好客。

儿子,你去找找那间草屋。它在村子的东头,通往晒场的路边,三面环水。你比着照片,看它还像不像当年。也许那草屋已经不在了,当年它就晃晃的,想必支撑不到你去。也许,那里又成了一片稻田。

晚上,你到田间小路上走走。你边走边读“稻花香里说丰年,听取蛙声一片”,感受会深深的。风吹来暖暖的热气,稻穗在风中作响。一路上,有萤火虫为你照着。

假如你有胆量,就到村东头的大坟茔去。多半会碰上“鬼火”,也就是磷火。你别跑,你坐在坟堆上,体会一下死的庄重和沉默。地下的那些人也曾生活在这块土地上,劳动,繁殖。他们也曾埋葬过他们的祖先。①你会捉摸到一点历史感的,这比任何教科书都有效。

住上几天,你就熟悉村子了。男人爱理干干净净的发式,两边的头发一刀推净,这样头便显得长了。顶上则是长长的头毛,能披到眼睛,时而这么一甩,甩得很有点味道。

我喜欢见他们光着上身光着脚的样子。皮肤晒成了栗色,黑得发亮发光,连麦芒都刺不透它。他们不是生来这样的。和他们一起下河,你就知道,他们原先比你还白。现在,他们和你的祖先一样黑了。和你父亲当年一样黑。你要是下田,就和你一样黑。

下田去吧,儿子。让太阳也把你烤透。你弯下腰,从清晨弯到天黑,你恨不得把腰扔了。你的肩膀不是生来只能背背书包的。你挑起担子,肩上的肌肉会在扁担下鼓起。也许会掉层皮,那不算什么。你去拔秧,插秧,锄草,脱粒。你会知道自己并非什么都行。你去握一握大锹,它啥时候都不会被取代。工具越原始就越扔不了,像锤子,像刀,总要的。你得认识麦子,稻子,玉米,高粱,红薯。它们也是扔不了的。你干累了,坐在门边,看着猪在四处漫游,看着鸡上房,鸭下河,鹅窜进秧田美餐一顿。你听着杵声,感觉着太阳渐渐收起它的热力。你心平气和地想想,该说大地是仁慈的。它在无止无息地输出。我们因为这输出,才能存活,才得以延续。

那一层层茅草铺就的屋顶,那一条条小河分割的田野,那土黄色的土墙,那牛,那狗。那威力无比的太阳。

②你会爱的。

你就这样住着,看着,干着。你去过了,你就会懂得父亲,懂得父亲笔下的漕河。当然,这实在不算什么,应当珍视的是你懂了自己。③你得不让自己飘了,你得有块东西镇住自己。也许,借父亲的还不行,你得自己去找。

当你离开板桥的时候,人们会送你。你是不配的,儿子。你得在晚上告别,半夜就走。夜间的漕河微微发亮,你独自在河滩坐上一会,听听它的流动。

要是凑巧,你可以带条狗崽子回来。找条有主见的。开始,也许它有点想家。日子长了,你们能处好。你会发觉,为它吃点辛苦是值得的。

也就是这些话了,儿子。你得去,在大学的第一个暑假就去。④我不知道究竟会怎样。要是你的船走进漕河,看见的只是一排烟囱,一排厂房,儿子,你该替我痛哭一场才是。虽然我为乡亲们高兴。

1984.8.5

(有删改)

1. 下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是(3分)

A. 文章开头部分,父亲想象儿子上大学后会像时髦青年一样爱旅游,由此切入长大成人和出门旅行这两个关联话题。

B. 儿子在渡船上会邂逅许多陌生人,父亲教给儿子,如何通过看他们的神情、听他们的言语来判断他们是否心存善意。

C. 父亲设想儿子一路上常会遇到狗,并建议儿子离开时带走一条狗,可见狗应是父亲当年乡村生活中难忘一部分。

D. 儿子的板桥之旅除了坐车乘船,还需步行走过许多路,如江堤、大路、大埂、渠边小路、石桥等,带有较浓的寻访意味。

2. 对文中画线句子的分析与鉴赏,不正确的一项是(3分)

A. 句子①中“你会捉摸到”的那种“历史感”,也正是“我”当年的经验和感悟。

B. 句子②语义上与上段文字紧密相连,但单独成段,语气和表达的感情就更强烈。

C. 句子③中的“飘”,是年轻人的一种心理状态,因脱离了父辈压制而感到飘然自在。

D. 句子④表达出的不确定,与前文多处“你会”“你得”表现出的笃定形成了张力。

3. “下田去吧,儿子”这个段落,写出了多重的身心感受。请加以梳理概括。(6分)

4. 读书小组要为此文写一则文学短评。经讨论,甲组提出一组关键词:未来·回忆·成长;乙组提出一个关键词:河流。请任选一个小组加入,围绕关键词写出你的短评思路。(6分)

古代诗歌阅读(9分)

阅读下面的唐诗,完成5-6题。

题弟侄书堂

杜荀鹤[注]

何事居穷道不穷,乱时还与静时同。

家山虽在干戈地,弟侄常修礼乐风。

窗竹影摇书案上,野泉声入砚池中。

少年辛苦终身事,莫向光阴惰寸功。

[注]杜荀鹤,晚唐诗人,曾经历唐末黄巢之乱。

5.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.首句的两个“穷”字含义不同,前者指“居所破旧”,后者作“缺少”讲。

B.颔联上下两句形成对比,以战乱中社会的纷扰反衬弟侄静心好学尚礼的品格。

C.尾联是对弟侄的慰勉之辞,诗人直抒胸臆,以长辈的身份语重心长地鼓励弟侄。

D.这首诗的语言通俗浅近,平易自然,仿佛从诗人心中自然流出,没有雕琢痕迹。

6.请赏析诗歌颈联“窗竹影摇书案上,野泉声入砚池中”。(6分)

三、名篇名句默写(6分)

7. 补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)在《沁园春·长沙》中,作者面对生机勃勃的湘江秋景,思绪万千,不禁发出“,”的感慨,表现心系天下的博大胸襟。

(2)《沁园春·长沙》中表达诗人旧地重游,引发对往昔生活的回忆的过渡句是:,。

(3)《沁园春·长沙》中能展现“同学少年”们中流击楫、乘风破浪的句子“,”。

四、语言文字运用(27分)

8. 下列词语中,没有错别字的一项是(3分)

A. 白衣苍狗 沧海桑田 苍翠欲滴 白发苍苍

B. 火势蔓延 漫江碧透 轻歌慢舞 漫无边际

C. 意气风发 意正词严 开宗明义 义不容辞

D. 嘻笑怒骂 嬉皮笑脸 喜笑颜开 闻过则喜

9. 下列各组词语中,对加点的词在文本中的解释全都正确的一项是(3分)

A. 挥斥方遒(强劲有力) 指点江山(指责) 漫(遍布)江

B. 云蒸霞蔚(聚集)凛冽(刺骨地寒冷) 甘霖(雨)

C. 荆棘(刺,扎) 罅隙(缝隙) 张皇(惊慌不安)

D. 憎恨(厌恶痛恨) 慰藉(安慰) 融会贯通(汇聚)

阅读下面的文字,完成10-12题。

我国学生近视呈现高发、低龄化趋势,绝非_______,而是有着翔实的数据支撑。根据世界卫生组织的一项研究报告显示,目前我国近视患者超过6亿多人,青少年近视率居世界第一。《中国学生近视高发亟待干预》提到的一组数据也令人________:从小学一年级至初中一年级,中国学生的近视比例上升了50%以上。学生近视呈现高发、低龄化趋势,原因诸多,电子产品的伤害,学习负担过重,缺少户外运动……防控孩子近视,已________,不容丝毫延宕。其中,家庭负有不可推卸的责。据调查,孩子近视,一些家长________,认为只要成绩好即可,显然,这是对孩子不负责任。“眼睛是心灵的窗户。”( )。当然,不独防治近视,让孩子身心健康,茁壮成长,需要全社会共同努力。不同以往的是,相关制度设计已提出,将儿童青少年近视率纳入政府考核指标。只要这一制度发力发威,我们就有理由相信,学生近视呈现高发、低龄化趋势一定能够得到遏制并扭转。

10.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是(3分)

A.混淆视听 触目惊心 刻不容缓 不以为然

B.危言耸听 触目惊心 迫在眉睫 不以为意

C.危言耸听 惊心动魄 迫在眉睫 不以为然

D.混淆视听 惊心动魄 刻不容缓 不以为意

11.文中画横线的句子有语病,下列修改最为恰当的一项是(3分)

A.根据世界卫生组织的一项研究报告显示,目前我国近视患者超过6亿人,青少年近视率居世界第一。

B.世界卫生组织的一项研究报告显示,目前我国近视患者超过6亿人,青少年近视率居世界第一。

C.根据世界卫生组织的一项研究报告显示,目前我国近视患者至少6亿多人,青少年近视率居世界第一。

D.世界卫生组织的一项研究报告显示,目前我国近视患者至少6亿多人,青少年近视率居世界第一。

12.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是(3分)

A.如果心灵的窗户被“关”上了,或者蒙了尘,这些近视的学生,不仅无法更好地拥有出彩人生,也看不清美丽未来。

B.心灵的窗户如果被“关”上了,甚至蒙了尘,这些近视的学生,不仅无法更好地拥有出彩人生,也看不清美丽未来。

C.心灵的窗户如果被“关”上了,甚至蒙了尘,这些近视的学生,不仅看不清美丽未来,也无法更好地拥有出彩人生。

D.如果心灵的窗户被“关”上了,或者蒙了尘,这些近视的学生,不仅看不清美丽未来,也无法更好地拥有出彩人生。

阅读下面的文字,完成13-15题。

我在读西南联大时,闻先生先后开过三门课:楚辞、唐诗、古代神话。

楚辞班人不多。闻先生打开笔记,开讲:“痛饮酒,熟读《离骚》,乃可以为名士。”闻先生的笔记本很大,长一尺有半,宽近一尺,是写在特制的毛边纸稿纸上的。字是正楷,字体略长,一笔不苟。他写字有一特点,是爱用秃笔。别人用过的废笔,他都收集起来,秃笔写篆楷蝇头小字,真是一个功夫。我跟闻先生读一年楚辞,真读懂的只有两句“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”。

闻先生教古代神话,非常“叫座”。不单是中文系的、文学院的学生来听讲,连理学院、工学院的同学也来听。工学院在拓东路,文学院在大西门,听一堂课得穿过整整一座昆明城。闻先生讲课“图文并茂”。他用整张的毛边纸墨画出伏羲、女娲的各种画像,用按钉钉在黑板上,口讲指画,有声有色,条理严密,文采斐然,高低抑扬,引人入胜。闻先生是一个好演员。伏羲女娲,本来是相当枯燥的课题,但听闻先生讲课让人感到一种美,思想的美,逻辑的美,才华的美。听这样的课,穿一座城,也值得。

节选自《闻一多先生上课》(汪曾祺)

13.下列句子中的“痛”和文中加点字的“痛”,意义相同的一项是(3分)

A.“居五日,桓侯体痛,使人索扁鹊。”(《韩非子·喻老》)

B.“吴之民方痛心焉。”(明·张溥《五人墓碑记》)

C.“痛哉斯言。”(清·黄宗羲《原君》)

D.“直抵黄龙府,与诸君痛饮耳。”(《宋史·岳飞传》)

14.用排比刻画人物能凸显人物特点,请据此对文中画横线的句子所用排比进行简要分析。(4分)

15.文中画波浪线的句子可以改写成“穿一座城来听这样的课是值得的”。从语义上看二者基本相同,为什么说原文表达效果更好?(5分)

五、写作(40分)

16.阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于700字的文章。

自古以来,人们以书为伴,以书为乐,以书为精神的依托。古人无论是穷困潦倒之时,还是仕途顺畅之际;无论是隐居于山林,还是宦居于朝堂,都以读书为乐。然而现代人好像与书渐行渐远,在精神上少了停泊的地方。

请以“读书”为话题写一篇不少于700字的作文。

要求:选准角度,明确立意,自选文体,自拟标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文;不要套作,不得抄袭。

芜湖市名校2023-2024学年高一上学期9月测试

语文试卷答案

【答案】1. B 2. C

①写出干农活的劳累和辛苦,感悟到我们有可以干很多事的潜能,人生要能承受生活之重;

②由有些农活可能干不了,体悟到我们的局限,我们并非全能;

③写出了生活中有些东西是不能丢的,需要一直传承和延续;

④休憩时感受到田园生活的美好;

⑤感悟大地的仁慈和生命的延续,感悟到对生活的热爱。

(每点2分,答出3点即可给满分)

4. 甲组答案示例:

①本文表面上是关于未来的想象,即父亲想象儿子长大后的一次旅行。

②其实是父亲对过去的回忆。

③为何交叠未来与过去?指向关于成长的主题,即父亲带儿子重温自己的成长,并期待儿子也能够在其中找到自我。

乙组答案示例:

①文章有很多抒情的意象,河流是其中最重要的一个。

②其表现就是,从爬上江堤到独坐河滩,儿子的板桥之旅始终与河流相伴。

③那么河流究竟意味着什么?河流既是环境与风景,也代表着空间的延展和时间的流逝,并承载着人的思索。

【解析】

【1题详解】本题考查学生分析鉴赏作品内容的能力。B.“父亲教给儿子,如何通过看他们的神情、听他们的言语来判断他们是否心存善意”错误,结合“船上无疑会有许多人。他们挑着担子,扛着被子,或许还有板车。他们说话的声音很高,看人从来都是正视。也许会有人和你搭话,你就老老实实说话。他们没有坏意”分析可知,父亲知道渡船上的乡下人的神情和言语,真是他们淳朴率直性情的表现,并非教儿子用以识别人心险恶的素材。故选B。

【2题详解】本题考查学生理解文中重要句子的含意的能力。C.“因脱离了父辈压制而感到飘然自在”错误。结合“你去过了,你就会懂得父亲,懂得父亲笔下的漕河。当然,这实在不算什么,应当珍视的是你懂了自己”分析可知,此处的“飘”指的是不懂生活的意义而产生不切实际的生活态度,不是“因脱离了父辈压制而感到飘然自在”。故选C

【3题详解】本题考查学生分析体会作者思想情感的能力。结合“让太阳也把你烤透。你弯下腰,从清晨弯到天黑,你恨不得把腰扔了。你的肩膀不是生来只能背背书包的”“也许会掉层皮,那不算什么”分析可知,作者由此写出干农活的劳累和辛苦,感悟到我们有可以干很多事的潜能,人生要尽力而为,要能承受生活之重;结合“你去拔秧,插秧,锄草,脱粒。你会知道自己并非什么都行”分析可知,作者由此感悟到有些农活我们可能干不了,体悟到我们的局限,我们并非全能,做事要量力而行;结合“它啥时候都不会被取代”“它们也是扔不了的”分析可知,作者由此写出了生活中有些东西是不能丢的,需要一直传承和延续;结合“坐在门边,看着猪在四处漫游,看着鸡上房,鸭下河,鹅窜进秧田美餐一顿”“你心平气和地想想,该说大地是仁慈的。它在无止无息地输出。我们因为这输出,才能存活,才得以延续”分析可知,作者由此感悟生活的美好和大地的仁慈,感悟到对生活的热爱。

【4题详解】本题考查学生对作品进行个性化阅读和有创意的解读的能力。甲组:围绕“未来·回忆·成长”三个词选取本文的相关内容进行评析。未来:结合“你总会长大的,儿子,你总会进入大学,把童年撇得远远的。你会和时髦青年一样,热衷于旅游。等到暑假,你的第一个暑假,儿子,你就去买票”分析可知,本文表面上是关于未来的想象,即父亲想象儿子长大后的一次旅行。回忆:结合“它宽,它长,它黄得恰如其分,不失尊严地走向东海”“也许会有人和你搭话,你就老老实实说话。他们没有坏意”“你对他们说,你叫杨子,你是我的儿子”“他们会记得那五个‘上海佬’,记得那个戴近视眼镜的下放学生。他们会说他的好话和坏话。不管他们说什么,你都听着,不许还嘴。他们会告诉你一些细节,比如插不齐秧,比如一口气吃了个12斤的西瓜”等内容分析可知,本文其实是父亲对过去的回忆。成长:结合“该说大地是仁慈的。它在无止无息地输出。我们因为这输出,才能存活,才得以延续”“这实在不算什么,应当珍视的是你懂了自己。你得不让自己飘了,你得有块东西镇住自己。也许,借父亲的还不行,你得自己去找”分析可知,作者写本文的目的,是想通过本文带儿子重温自己的成长,并期待儿子也能够用心感悟生活,在其中找到自我。

乙组:围绕“河流”从相关的几个方面,选取本文的相关内容进行评析。结合“你背着包爬上江堤,看看长江。再没有比长江更亲切的河了”“河水拍击船底的声音顿时变得很重”“你就这样住着,看着,干着。你去过了,你就会懂得父亲,懂得父亲笔下的漕河”等内容可知,文章有很多抒情的意象,河流是其中最重要的一个,作者的好多记忆和生活感悟都和河流有关。结合“你沿着大埂走,右边是漕河,它连接着巢湖和长江”“那一层层茅草铺就的屋顶,那一条条小河分割的田野,那土黄色的土墙”“夜间的漕河微微发亮,你独自在河滩坐上一会,听听它的流动”等内容分析可知,从爬上江堤到独坐河滩,儿子的板桥之旅始终与河流相伴。结合“它宽,它长,它黄得恰如其分,不失尊严地走向东海”“你去过了,你就会懂得父亲,懂得父亲笔下的漕河”“夜间的漕河微微发亮,你独自在河滩坐上一会,听听它的流动”“要是你的船走进漕河,看见的只是一排烟囱,一排厂房,儿子,你该替我痛哭一场才是。虽然我为乡亲们高兴”等内容分析可知,从主题上看,河流既是人们的得生活环境,也是自然风景,它代表着空间的延展和时间的流逝,并承载着人对生活生命的思索。

【答案】5.A 6.①颈联写的是窗外竹子的影子在书桌上摇曳,泉水发出汩汩之声,仿佛流入砚台中,“竹影”“泉声”表现了弟侄书房环境的清幽高雅。②弟侄在纷乱的战争环境中仍能静心读书,清幽的景致也是弟侄心境的体现。③诗人借此表达了对弟侄勤勉好学、专注求学的态度的赞美之情。

【解析】5.A项,“前者指‘居所破旧’”分析错误,首句的诗意是“为什么处于穷困之境仍要注重修养”,所以首句的第一个“穷”字指“处境窘困”。故选A。

6.本题要求分析颈联,首先要分析颈联写了什么景色,然后分析这些景色所体现的环境特点,最后分析其中蕴含的情感。分析情感时,要由表及里进行分析。颈联则由人写到书堂之景:窗外绿竹摇曳,影入书案,远处泉水潺潺,流入砚池。“竹影”“泉声”既体现了环境的清幽高雅,也体现了人物内心的宁静,表达的是作者的喜爱之情。视觉与听觉相结合,我们可以想见其弟侄伏案苦读、砚池墨耕的情形,借以表现诗人对弟侄勤奋刻苦的赞美之情。

7.【答案】(1)问苍茫大地 谁主沉浮

(2)携来百侣曾游 忆往昔峥嵘岁月稠

(3)到中流击水 浪遏飞舟

8.【答案】A

【详解】本题中,A项正确,

B项“轻歌慢舞”的“慢”应为“曼”,“轻歌曼舞”意思是“轻松愉快的音乐;加上柔和的舞蹈”;

C项,“意正词严”的“意”应为“义”,“义正词严”意思是“理由正当充足,措辞严正有力”;“词”也可写作“辞”

D项,“嘻笑怒骂”的“嘻”应为“嬉”,“嬉笑怒骂”意思是“比喻不论什么题材或形式,都能任意发挥,写出好文章来”。

9. 【答案】B

【详解】A项,指点:评论。B项正确。

C项,荆和棘都是名词,泛指山野丛生的带刺小灌木。

D项,融会贯通的“会”是综合、融合之意。

【答案】10.B 11.B 12.D

【解析】10.第一空,“混淆视听”,用假象或谎言让旁人分辨不清是非。“危言耸听”,故意说些吓人的话,使人听了吃惊。根据“有着翔实的数据支撑”可知,并不是故意说吓人的话,所以选用“危言耸听”。

第二空,“触目惊心”,看见某种严重情况而内心震惊。形容事态严重,引起轰动。“惊心动魄”,原指文辞优美,意境深远,使人感受极深,震动极大。后常形容使人惊骇紧张到极点。通过《中国学生近视高发亟待干预》提到的一组数据让人感觉事态严重,所以选用“触目惊心”。

第三空,“刻不容缓”,指形势紧迫,一刻也不允许拖延。“迫在眉睫”,比喻事情十分紧急,已到眼前。结合“不容丝毫延宕”分析,所以选用“迫在眉睫”。

第四空,“不以为然”,指不认为是对的。表示不同意或否定。“不以为意”,不把它放在心上。表示对人或事抱轻视态度。结合“认为只要成绩好即可,显然,这是对孩子不负责任”分析可知,所以选用“不以为意”。

故选B。

11.本题考查学生辨析并修改病句的能力。

本语句有两处错误:一,“根据世界卫生组织的一项研究报告显示”句式杂糅,可改为“世界卫生组织的一项研究报告显示”或“根据世界卫生组织的一项研究报告”;二,“目前我国近视患者超过6亿多人”不合逻辑,可改为“目前我国近视患者超过6亿人”或“目前我国近视患者至少6亿人”。

全部修改正确的只有选项B。

故选B。

12.本题考查学生语言表达之句子衔接排序的能力。

“‘关’上”“蒙了尘”两者是选择关系,所以用连词“或者”而不是“甚至”。同时,“如果”应在主语“心灵的窗户”前面,所以排除B、C。

“美丽未来”“拥有出彩人生”之间,“精彩人生”应该在后,更符合语境内容,所以排除A。

故选D。

【答案】13.D 14.连用六个四字短句,形成排比,从动作、语音、条理、文采等方面揭示出闻一多先生的课大受欢迎的原因,赞美闻一多先生投入的状态、富于美感的课堂,表达了对闻一多先生的喜爱之情。 15.①原文使用短句,结构简单,简洁明快,且与前文结构相似,风格一致:改句使用长句,语气舒缓,风格不一。②原句“听这样的课”置于句首,紧承前文,更能强调课的魅力,“穿一座城”单独成句,突出听课所付出的辛苦,两个句子突出了课的价值:改句是一般陈述句,起不到分别强调的作用。

【解析】13.A疼痛。“居五日,桓侯体痛,使人索扁鹊。”

B痛恨。“吴之民方痛心焉。”(吴郡的人民正在心里痛恨他。)

C〔形〕 悲伤,苦恼。“痛哉斯言。”(这些话多么悲哀啊。)

D〔副〕 表示情态。彻底,尽情。(直捣黄龙府,同各位将士尽情地饮酒吧。)故选D。

14.本题考查赏析句子的能力。

划线句子为:口讲指画,有声有色,条理严密,文采斐然,高低抑扬,引人入胜。

可以从内容(主旨)、语言(修辞)、结构等方面思考。6个四字短语铺排列举温先生讲课的特点及效果,抓住行为动作的细节,表现声情并茂绘声绘色的风格,突出内容的逻辑性,富有文采和节奏感, 多角度多侧面展示,突出精彩性吸引力,两两相对,抑扬顿挫,音韵和谐,朗朗上口,酣畅淋漓间增强磅礴气势。肯定了闻一多先生的课,也赞扬了其人,结构上照应上下文,衔接自然,严谨有序。

15.本题考查理解分析不同句子表达效果的能力。

首先比较两个句子的异同:

文中画波浪线的句子为:听这样的课,穿一座城,也值得。

改写句:穿一座城来听这样的课是值得的。

其次在不同之处比较效果,可以从内容、情感、修辞、结构等角度加以体会:

不同点①语法构成上看,原文的句子包含三个,依次为五、四、三个字,短小精悍,可见使用了短句,语法简单,表意直接、明快、突出,一目了然;改句句子比较长,只有一句话,成分复杂表意隐晦。②结构思路上看,原句与前文“思想的美,逻辑的美,才华的美”表达一致,风格相仿,读起来更连贯,语脉相承情境契合;改句则有上文的短促有力,一下变成舒缓的语气,行文变化突兀,读起来不够连贯自然,令人觉得别扭拗口。③情感效果而言,原句“听这样的课”与上文内容“伏羲女娲,本来是相当枯燥的课题,但听闻先生讲课让人感到一种美,思想的美,逻辑的美,才华的美”紧相照应,更能强调突出闻一多先生讲课精彩生动、魅力无穷,“听这样的课穿一座城也值得”原本是一个句子,断开两处,分别强调“听这样的课”(课)“穿一座城”(距离远)“也值得”(情感上的喜欢),具有反衬效果,再远再辛苦也值得,突出了课的意义和价值之大,而改句是一般陈述句,效果一般,没有突出强调的地方。

审题:

这是一道话题作文题。

材料介绍了古人以书为伴,把书作为精神寄托,无论身处何种境遇都醉心于书的生活状况和精神追求,从中我们可以提炼出关键词“以书为伴”。然后话锋一转,指出现代人在读书上的缺失和遗憾,与书渐行渐远,导致缺少精神寄托。所以在立意、写作时应该从思考“读书”这一古老话题的现实意义入手。材料意在引导考生思考在生活节奏加快、信息爆炸的现代社会,我们应该怎样面对人类文明史上的一个老朋友——书?结合上述材料内容,我们不难确定立意:身处新时代,我们更应以书为伴,将阅读融入人生,在读书中涵养精神力量,使前进的脚步更加稳健有力。

写作时,可采用递进式的论证结构,思考现代人为何还需以书为伴?现代人以书为伴会怎样?现代人为何远离了书本?现代人该如何以书为伴?在论述“以书为伴的重要意义”时,可以从个人、社会、国家等角度切入展开论证,使论证更深入。在论述“该如何读书”时,可以从不同角度切入辩证分析,如读书要持之以恒,养成习惯;读书要专心致志,深入揣摩;要坚持“碎片化”阅读与精读相结合。

在论证过程中,可以采用举例论证、道理论证、对比论证等多种论证方法。如可以列举俞敏洪在大学期间读了800多本书,阅读大量书籍形成的精神人格和价值观念成为他后来创业、以及走出挫折再创辉煌的重要源泉的事例,论证阅读能使人铸就强大的意志,涵养精神品格,助力成功。也可以引用培根“读书不是为了雄辩和驳斥,也不是为了轻信和盲从,而是为了思考和权衡”的名言,论证读书的重要性,在读书的思考中,品悟人生,完善自我。还可以立足现实,结合当下社会存在的“读书荒”等现象进行反面论证,使文章更具有现实意义。

立意:

1.读万卷书,成就万分精彩。

2.以书为砖,铺往心灵深处。

3.以书为伴,乐在其中。

4.读书不仅追求数量,更要追求质量。

语文试卷 2023.09

考试时间 90分钟

一、现代文阅读(18分)

阅读下面的文字,完成1-4题。

给儿子

陈 村

你总会长大的,儿子,你总会进入大学,把童年撇得远远的。你会和时髦青年一样,热衷于旅游。等到暑假,你的第一个暑假,儿子,你就去买票。

火车430公里,一直坐到芜湖。你背着包爬上江堤,看看长江。再没有比长江更亲切的河了。它宽,它长,它黄得恰如其分,不失尊严地走向东海。

你走下江堤,花一毛钱去打票,坐上渡船。船上无疑会有许多人。他们挑着担子,扛着被子,或许还有板车。他们说话的声音很高,看人从来都是正视。也许会有人和你搭话,你就老老实实说话。他们没有坏意。

你从跳板走上岸,顺着被鞋底和脚板踩硬踩白的大路,走半个小时。你能看到村子了。狗总是最先跳出来的。你可以在任何一家的门口坐下,要口水喝。主人总是热情的,而狗却时刻警惕着。也许会引来它的朋友们,纷纷表示出对你的兴趣。你要沉住气。

你谢过主人,再别理狗的讹诈,去河边寻找滩船。如果你运气好,船上只有一两个客,你就能躺在舱里,将头枕着船帮,河水拍击船底的声音顿时变得很重。船在桨声中不紧不慢地走。双桨“吱呀吱呀”的,古人说是“欸乃”,也对。怎么说怎么像。

板桥就在太阳落下去的地方。你沿着大埂走,右边是漕河,它连接着巢湖和长江。河滩如没被淹,一定有放牛的。你走过窑场就不远了。可以问问人,谁都愿意回答你,也许还会领你走一段,把咄咄逼人的狗子赶开。走到你的腿有点酸了,那就差不多到了。

走下大埂,沿着水渠边的路走。你走过一座小桥,只有一条石板的桥就是进村了。我曾写过它。这时,你抬起头,会发觉许多眼睛在看着你。

你对他们说,你叫杨子,你是我的儿子。

儿子,你得找和你父亲差不多年纪的人,他们才记得。

他们会记得那五个“上海佬”,记得那个戴近视眼镜的下放学生。他们会说他的好话和坏话。不管他们说什么,你都听着,不许还嘴。他们会告诉你一些细节,比如插不齐秧,比如一口气吃了个12斤的西瓜。你跟他们一起笑吧,确实值得笑上一场。

你们谈到黑了,会有人请你吃饭。不必客气,谁先请就跟谁去。能喝多少喝多少,能吃多少吃多少,这才像客人。天黑了,他们会留你住宿。他们非常好客。

儿子,你去找找那间草屋。它在村子的东头,通往晒场的路边,三面环水。你比着照片,看它还像不像当年。也许那草屋已经不在了,当年它就晃晃的,想必支撑不到你去。也许,那里又成了一片稻田。

晚上,你到田间小路上走走。你边走边读“稻花香里说丰年,听取蛙声一片”,感受会深深的。风吹来暖暖的热气,稻穗在风中作响。一路上,有萤火虫为你照着。

假如你有胆量,就到村东头的大坟茔去。多半会碰上“鬼火”,也就是磷火。你别跑,你坐在坟堆上,体会一下死的庄重和沉默。地下的那些人也曾生活在这块土地上,劳动,繁殖。他们也曾埋葬过他们的祖先。①你会捉摸到一点历史感的,这比任何教科书都有效。

住上几天,你就熟悉村子了。男人爱理干干净净的发式,两边的头发一刀推净,这样头便显得长了。顶上则是长长的头毛,能披到眼睛,时而这么一甩,甩得很有点味道。

我喜欢见他们光着上身光着脚的样子。皮肤晒成了栗色,黑得发亮发光,连麦芒都刺不透它。他们不是生来这样的。和他们一起下河,你就知道,他们原先比你还白。现在,他们和你的祖先一样黑了。和你父亲当年一样黑。你要是下田,就和你一样黑。

下田去吧,儿子。让太阳也把你烤透。你弯下腰,从清晨弯到天黑,你恨不得把腰扔了。你的肩膀不是生来只能背背书包的。你挑起担子,肩上的肌肉会在扁担下鼓起。也许会掉层皮,那不算什么。你去拔秧,插秧,锄草,脱粒。你会知道自己并非什么都行。你去握一握大锹,它啥时候都不会被取代。工具越原始就越扔不了,像锤子,像刀,总要的。你得认识麦子,稻子,玉米,高粱,红薯。它们也是扔不了的。你干累了,坐在门边,看着猪在四处漫游,看着鸡上房,鸭下河,鹅窜进秧田美餐一顿。你听着杵声,感觉着太阳渐渐收起它的热力。你心平气和地想想,该说大地是仁慈的。它在无止无息地输出。我们因为这输出,才能存活,才得以延续。

那一层层茅草铺就的屋顶,那一条条小河分割的田野,那土黄色的土墙,那牛,那狗。那威力无比的太阳。

②你会爱的。

你就这样住着,看着,干着。你去过了,你就会懂得父亲,懂得父亲笔下的漕河。当然,这实在不算什么,应当珍视的是你懂了自己。③你得不让自己飘了,你得有块东西镇住自己。也许,借父亲的还不行,你得自己去找。

当你离开板桥的时候,人们会送你。你是不配的,儿子。你得在晚上告别,半夜就走。夜间的漕河微微发亮,你独自在河滩坐上一会,听听它的流动。

要是凑巧,你可以带条狗崽子回来。找条有主见的。开始,也许它有点想家。日子长了,你们能处好。你会发觉,为它吃点辛苦是值得的。

也就是这些话了,儿子。你得去,在大学的第一个暑假就去。④我不知道究竟会怎样。要是你的船走进漕河,看见的只是一排烟囱,一排厂房,儿子,你该替我痛哭一场才是。虽然我为乡亲们高兴。

1984.8.5

(有删改)

1. 下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是(3分)

A. 文章开头部分,父亲想象儿子上大学后会像时髦青年一样爱旅游,由此切入长大成人和出门旅行这两个关联话题。

B. 儿子在渡船上会邂逅许多陌生人,父亲教给儿子,如何通过看他们的神情、听他们的言语来判断他们是否心存善意。

C. 父亲设想儿子一路上常会遇到狗,并建议儿子离开时带走一条狗,可见狗应是父亲当年乡村生活中难忘一部分。

D. 儿子的板桥之旅除了坐车乘船,还需步行走过许多路,如江堤、大路、大埂、渠边小路、石桥等,带有较浓的寻访意味。

2. 对文中画线句子的分析与鉴赏,不正确的一项是(3分)

A. 句子①中“你会捉摸到”的那种“历史感”,也正是“我”当年的经验和感悟。

B. 句子②语义上与上段文字紧密相连,但单独成段,语气和表达的感情就更强烈。

C. 句子③中的“飘”,是年轻人的一种心理状态,因脱离了父辈压制而感到飘然自在。

D. 句子④表达出的不确定,与前文多处“你会”“你得”表现出的笃定形成了张力。

3. “下田去吧,儿子”这个段落,写出了多重的身心感受。请加以梳理概括。(6分)

4. 读书小组要为此文写一则文学短评。经讨论,甲组提出一组关键词:未来·回忆·成长;乙组提出一个关键词:河流。请任选一个小组加入,围绕关键词写出你的短评思路。(6分)

古代诗歌阅读(9分)

阅读下面的唐诗,完成5-6题。

题弟侄书堂

杜荀鹤[注]

何事居穷道不穷,乱时还与静时同。

家山虽在干戈地,弟侄常修礼乐风。

窗竹影摇书案上,野泉声入砚池中。

少年辛苦终身事,莫向光阴惰寸功。

[注]杜荀鹤,晚唐诗人,曾经历唐末黄巢之乱。

5.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.首句的两个“穷”字含义不同,前者指“居所破旧”,后者作“缺少”讲。

B.颔联上下两句形成对比,以战乱中社会的纷扰反衬弟侄静心好学尚礼的品格。

C.尾联是对弟侄的慰勉之辞,诗人直抒胸臆,以长辈的身份语重心长地鼓励弟侄。

D.这首诗的语言通俗浅近,平易自然,仿佛从诗人心中自然流出,没有雕琢痕迹。

6.请赏析诗歌颈联“窗竹影摇书案上,野泉声入砚池中”。(6分)

三、名篇名句默写(6分)

7. 补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)在《沁园春·长沙》中,作者面对生机勃勃的湘江秋景,思绪万千,不禁发出“,”的感慨,表现心系天下的博大胸襟。

(2)《沁园春·长沙》中表达诗人旧地重游,引发对往昔生活的回忆的过渡句是:,。

(3)《沁园春·长沙》中能展现“同学少年”们中流击楫、乘风破浪的句子“,”。

四、语言文字运用(27分)

8. 下列词语中,没有错别字的一项是(3分)

A. 白衣苍狗 沧海桑田 苍翠欲滴 白发苍苍

B. 火势蔓延 漫江碧透 轻歌慢舞 漫无边际

C. 意气风发 意正词严 开宗明义 义不容辞

D. 嘻笑怒骂 嬉皮笑脸 喜笑颜开 闻过则喜

9. 下列各组词语中,对加点的词在文本中的解释全都正确的一项是(3分)

A. 挥斥方遒(强劲有力) 指点江山(指责) 漫(遍布)江

B. 云蒸霞蔚(聚集)凛冽(刺骨地寒冷) 甘霖(雨)

C. 荆棘(刺,扎) 罅隙(缝隙) 张皇(惊慌不安)

D. 憎恨(厌恶痛恨) 慰藉(安慰) 融会贯通(汇聚)

阅读下面的文字,完成10-12题。

我国学生近视呈现高发、低龄化趋势,绝非_______,而是有着翔实的数据支撑。根据世界卫生组织的一项研究报告显示,目前我国近视患者超过6亿多人,青少年近视率居世界第一。《中国学生近视高发亟待干预》提到的一组数据也令人________:从小学一年级至初中一年级,中国学生的近视比例上升了50%以上。学生近视呈现高发、低龄化趋势,原因诸多,电子产品的伤害,学习负担过重,缺少户外运动……防控孩子近视,已________,不容丝毫延宕。其中,家庭负有不可推卸的责。据调查,孩子近视,一些家长________,认为只要成绩好即可,显然,这是对孩子不负责任。“眼睛是心灵的窗户。”( )。当然,不独防治近视,让孩子身心健康,茁壮成长,需要全社会共同努力。不同以往的是,相关制度设计已提出,将儿童青少年近视率纳入政府考核指标。只要这一制度发力发威,我们就有理由相信,学生近视呈现高发、低龄化趋势一定能够得到遏制并扭转。

10.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是(3分)

A.混淆视听 触目惊心 刻不容缓 不以为然

B.危言耸听 触目惊心 迫在眉睫 不以为意

C.危言耸听 惊心动魄 迫在眉睫 不以为然

D.混淆视听 惊心动魄 刻不容缓 不以为意

11.文中画横线的句子有语病,下列修改最为恰当的一项是(3分)

A.根据世界卫生组织的一项研究报告显示,目前我国近视患者超过6亿人,青少年近视率居世界第一。

B.世界卫生组织的一项研究报告显示,目前我国近视患者超过6亿人,青少年近视率居世界第一。

C.根据世界卫生组织的一项研究报告显示,目前我国近视患者至少6亿多人,青少年近视率居世界第一。

D.世界卫生组织的一项研究报告显示,目前我国近视患者至少6亿多人,青少年近视率居世界第一。

12.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是(3分)

A.如果心灵的窗户被“关”上了,或者蒙了尘,这些近视的学生,不仅无法更好地拥有出彩人生,也看不清美丽未来。

B.心灵的窗户如果被“关”上了,甚至蒙了尘,这些近视的学生,不仅无法更好地拥有出彩人生,也看不清美丽未来。

C.心灵的窗户如果被“关”上了,甚至蒙了尘,这些近视的学生,不仅看不清美丽未来,也无法更好地拥有出彩人生。

D.如果心灵的窗户被“关”上了,或者蒙了尘,这些近视的学生,不仅看不清美丽未来,也无法更好地拥有出彩人生。

阅读下面的文字,完成13-15题。

我在读西南联大时,闻先生先后开过三门课:楚辞、唐诗、古代神话。

楚辞班人不多。闻先生打开笔记,开讲:“痛饮酒,熟读《离骚》,乃可以为名士。”闻先生的笔记本很大,长一尺有半,宽近一尺,是写在特制的毛边纸稿纸上的。字是正楷,字体略长,一笔不苟。他写字有一特点,是爱用秃笔。别人用过的废笔,他都收集起来,秃笔写篆楷蝇头小字,真是一个功夫。我跟闻先生读一年楚辞,真读懂的只有两句“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”。

闻先生教古代神话,非常“叫座”。不单是中文系的、文学院的学生来听讲,连理学院、工学院的同学也来听。工学院在拓东路,文学院在大西门,听一堂课得穿过整整一座昆明城。闻先生讲课“图文并茂”。他用整张的毛边纸墨画出伏羲、女娲的各种画像,用按钉钉在黑板上,口讲指画,有声有色,条理严密,文采斐然,高低抑扬,引人入胜。闻先生是一个好演员。伏羲女娲,本来是相当枯燥的课题,但听闻先生讲课让人感到一种美,思想的美,逻辑的美,才华的美。听这样的课,穿一座城,也值得。

节选自《闻一多先生上课》(汪曾祺)

13.下列句子中的“痛”和文中加点字的“痛”,意义相同的一项是(3分)

A.“居五日,桓侯体痛,使人索扁鹊。”(《韩非子·喻老》)

B.“吴之民方痛心焉。”(明·张溥《五人墓碑记》)

C.“痛哉斯言。”(清·黄宗羲《原君》)

D.“直抵黄龙府,与诸君痛饮耳。”(《宋史·岳飞传》)

14.用排比刻画人物能凸显人物特点,请据此对文中画横线的句子所用排比进行简要分析。(4分)

15.文中画波浪线的句子可以改写成“穿一座城来听这样的课是值得的”。从语义上看二者基本相同,为什么说原文表达效果更好?(5分)

五、写作(40分)

16.阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于700字的文章。

自古以来,人们以书为伴,以书为乐,以书为精神的依托。古人无论是穷困潦倒之时,还是仕途顺畅之际;无论是隐居于山林,还是宦居于朝堂,都以读书为乐。然而现代人好像与书渐行渐远,在精神上少了停泊的地方。

请以“读书”为话题写一篇不少于700字的作文。

要求:选准角度,明确立意,自选文体,自拟标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文;不要套作,不得抄袭。

芜湖市名校2023-2024学年高一上学期9月测试

语文试卷答案

【答案】1. B 2. C

①写出干农活的劳累和辛苦,感悟到我们有可以干很多事的潜能,人生要能承受生活之重;

②由有些农活可能干不了,体悟到我们的局限,我们并非全能;

③写出了生活中有些东西是不能丢的,需要一直传承和延续;

④休憩时感受到田园生活的美好;

⑤感悟大地的仁慈和生命的延续,感悟到对生活的热爱。

(每点2分,答出3点即可给满分)

4. 甲组答案示例:

①本文表面上是关于未来的想象,即父亲想象儿子长大后的一次旅行。

②其实是父亲对过去的回忆。

③为何交叠未来与过去?指向关于成长的主题,即父亲带儿子重温自己的成长,并期待儿子也能够在其中找到自我。

乙组答案示例:

①文章有很多抒情的意象,河流是其中最重要的一个。

②其表现就是,从爬上江堤到独坐河滩,儿子的板桥之旅始终与河流相伴。

③那么河流究竟意味着什么?河流既是环境与风景,也代表着空间的延展和时间的流逝,并承载着人的思索。

【解析】

【1题详解】本题考查学生分析鉴赏作品内容的能力。B.“父亲教给儿子,如何通过看他们的神情、听他们的言语来判断他们是否心存善意”错误,结合“船上无疑会有许多人。他们挑着担子,扛着被子,或许还有板车。他们说话的声音很高,看人从来都是正视。也许会有人和你搭话,你就老老实实说话。他们没有坏意”分析可知,父亲知道渡船上的乡下人的神情和言语,真是他们淳朴率直性情的表现,并非教儿子用以识别人心险恶的素材。故选B。

【2题详解】本题考查学生理解文中重要句子的含意的能力。C.“因脱离了父辈压制而感到飘然自在”错误。结合“你去过了,你就会懂得父亲,懂得父亲笔下的漕河。当然,这实在不算什么,应当珍视的是你懂了自己”分析可知,此处的“飘”指的是不懂生活的意义而产生不切实际的生活态度,不是“因脱离了父辈压制而感到飘然自在”。故选C

【3题详解】本题考查学生分析体会作者思想情感的能力。结合“让太阳也把你烤透。你弯下腰,从清晨弯到天黑,你恨不得把腰扔了。你的肩膀不是生来只能背背书包的”“也许会掉层皮,那不算什么”分析可知,作者由此写出干农活的劳累和辛苦,感悟到我们有可以干很多事的潜能,人生要尽力而为,要能承受生活之重;结合“你去拔秧,插秧,锄草,脱粒。你会知道自己并非什么都行”分析可知,作者由此感悟到有些农活我们可能干不了,体悟到我们的局限,我们并非全能,做事要量力而行;结合“它啥时候都不会被取代”“它们也是扔不了的”分析可知,作者由此写出了生活中有些东西是不能丢的,需要一直传承和延续;结合“坐在门边,看着猪在四处漫游,看着鸡上房,鸭下河,鹅窜进秧田美餐一顿”“你心平气和地想想,该说大地是仁慈的。它在无止无息地输出。我们因为这输出,才能存活,才得以延续”分析可知,作者由此感悟生活的美好和大地的仁慈,感悟到对生活的热爱。

【4题详解】本题考查学生对作品进行个性化阅读和有创意的解读的能力。甲组:围绕“未来·回忆·成长”三个词选取本文的相关内容进行评析。未来:结合“你总会长大的,儿子,你总会进入大学,把童年撇得远远的。你会和时髦青年一样,热衷于旅游。等到暑假,你的第一个暑假,儿子,你就去买票”分析可知,本文表面上是关于未来的想象,即父亲想象儿子长大后的一次旅行。回忆:结合“它宽,它长,它黄得恰如其分,不失尊严地走向东海”“也许会有人和你搭话,你就老老实实说话。他们没有坏意”“你对他们说,你叫杨子,你是我的儿子”“他们会记得那五个‘上海佬’,记得那个戴近视眼镜的下放学生。他们会说他的好话和坏话。不管他们说什么,你都听着,不许还嘴。他们会告诉你一些细节,比如插不齐秧,比如一口气吃了个12斤的西瓜”等内容分析可知,本文其实是父亲对过去的回忆。成长:结合“该说大地是仁慈的。它在无止无息地输出。我们因为这输出,才能存活,才得以延续”“这实在不算什么,应当珍视的是你懂了自己。你得不让自己飘了,你得有块东西镇住自己。也许,借父亲的还不行,你得自己去找”分析可知,作者写本文的目的,是想通过本文带儿子重温自己的成长,并期待儿子也能够用心感悟生活,在其中找到自我。

乙组:围绕“河流”从相关的几个方面,选取本文的相关内容进行评析。结合“你背着包爬上江堤,看看长江。再没有比长江更亲切的河了”“河水拍击船底的声音顿时变得很重”“你就这样住着,看着,干着。你去过了,你就会懂得父亲,懂得父亲笔下的漕河”等内容可知,文章有很多抒情的意象,河流是其中最重要的一个,作者的好多记忆和生活感悟都和河流有关。结合“你沿着大埂走,右边是漕河,它连接着巢湖和长江”“那一层层茅草铺就的屋顶,那一条条小河分割的田野,那土黄色的土墙”“夜间的漕河微微发亮,你独自在河滩坐上一会,听听它的流动”等内容分析可知,从爬上江堤到独坐河滩,儿子的板桥之旅始终与河流相伴。结合“它宽,它长,它黄得恰如其分,不失尊严地走向东海”“你去过了,你就会懂得父亲,懂得父亲笔下的漕河”“夜间的漕河微微发亮,你独自在河滩坐上一会,听听它的流动”“要是你的船走进漕河,看见的只是一排烟囱,一排厂房,儿子,你该替我痛哭一场才是。虽然我为乡亲们高兴”等内容分析可知,从主题上看,河流既是人们的得生活环境,也是自然风景,它代表着空间的延展和时间的流逝,并承载着人对生活生命的思索。

【答案】5.A 6.①颈联写的是窗外竹子的影子在书桌上摇曳,泉水发出汩汩之声,仿佛流入砚台中,“竹影”“泉声”表现了弟侄书房环境的清幽高雅。②弟侄在纷乱的战争环境中仍能静心读书,清幽的景致也是弟侄心境的体现。③诗人借此表达了对弟侄勤勉好学、专注求学的态度的赞美之情。

【解析】5.A项,“前者指‘居所破旧’”分析错误,首句的诗意是“为什么处于穷困之境仍要注重修养”,所以首句的第一个“穷”字指“处境窘困”。故选A。

6.本题要求分析颈联,首先要分析颈联写了什么景色,然后分析这些景色所体现的环境特点,最后分析其中蕴含的情感。分析情感时,要由表及里进行分析。颈联则由人写到书堂之景:窗外绿竹摇曳,影入书案,远处泉水潺潺,流入砚池。“竹影”“泉声”既体现了环境的清幽高雅,也体现了人物内心的宁静,表达的是作者的喜爱之情。视觉与听觉相结合,我们可以想见其弟侄伏案苦读、砚池墨耕的情形,借以表现诗人对弟侄勤奋刻苦的赞美之情。

7.【答案】(1)问苍茫大地 谁主沉浮

(2)携来百侣曾游 忆往昔峥嵘岁月稠

(3)到中流击水 浪遏飞舟

8.【答案】A

【详解】本题中,A项正确,

B项“轻歌慢舞”的“慢”应为“曼”,“轻歌曼舞”意思是“轻松愉快的音乐;加上柔和的舞蹈”;

C项,“意正词严”的“意”应为“义”,“义正词严”意思是“理由正当充足,措辞严正有力”;“词”也可写作“辞”

D项,“嘻笑怒骂”的“嘻”应为“嬉”,“嬉笑怒骂”意思是“比喻不论什么题材或形式,都能任意发挥,写出好文章来”。

9. 【答案】B

【详解】A项,指点:评论。B项正确。

C项,荆和棘都是名词,泛指山野丛生的带刺小灌木。

D项,融会贯通的“会”是综合、融合之意。

【答案】10.B 11.B 12.D

【解析】10.第一空,“混淆视听”,用假象或谎言让旁人分辨不清是非。“危言耸听”,故意说些吓人的话,使人听了吃惊。根据“有着翔实的数据支撑”可知,并不是故意说吓人的话,所以选用“危言耸听”。

第二空,“触目惊心”,看见某种严重情况而内心震惊。形容事态严重,引起轰动。“惊心动魄”,原指文辞优美,意境深远,使人感受极深,震动极大。后常形容使人惊骇紧张到极点。通过《中国学生近视高发亟待干预》提到的一组数据让人感觉事态严重,所以选用“触目惊心”。

第三空,“刻不容缓”,指形势紧迫,一刻也不允许拖延。“迫在眉睫”,比喻事情十分紧急,已到眼前。结合“不容丝毫延宕”分析,所以选用“迫在眉睫”。

第四空,“不以为然”,指不认为是对的。表示不同意或否定。“不以为意”,不把它放在心上。表示对人或事抱轻视态度。结合“认为只要成绩好即可,显然,这是对孩子不负责任”分析可知,所以选用“不以为意”。

故选B。

11.本题考查学生辨析并修改病句的能力。

本语句有两处错误:一,“根据世界卫生组织的一项研究报告显示”句式杂糅,可改为“世界卫生组织的一项研究报告显示”或“根据世界卫生组织的一项研究报告”;二,“目前我国近视患者超过6亿多人”不合逻辑,可改为“目前我国近视患者超过6亿人”或“目前我国近视患者至少6亿人”。

全部修改正确的只有选项B。

故选B。

12.本题考查学生语言表达之句子衔接排序的能力。

“‘关’上”“蒙了尘”两者是选择关系,所以用连词“或者”而不是“甚至”。同时,“如果”应在主语“心灵的窗户”前面,所以排除B、C。

“美丽未来”“拥有出彩人生”之间,“精彩人生”应该在后,更符合语境内容,所以排除A。

故选D。

【答案】13.D 14.连用六个四字短句,形成排比,从动作、语音、条理、文采等方面揭示出闻一多先生的课大受欢迎的原因,赞美闻一多先生投入的状态、富于美感的课堂,表达了对闻一多先生的喜爱之情。 15.①原文使用短句,结构简单,简洁明快,且与前文结构相似,风格一致:改句使用长句,语气舒缓,风格不一。②原句“听这样的课”置于句首,紧承前文,更能强调课的魅力,“穿一座城”单独成句,突出听课所付出的辛苦,两个句子突出了课的价值:改句是一般陈述句,起不到分别强调的作用。

【解析】13.A疼痛。“居五日,桓侯体痛,使人索扁鹊。”

B痛恨。“吴之民方痛心焉。”(吴郡的人民正在心里痛恨他。)

C〔形〕 悲伤,苦恼。“痛哉斯言。”(这些话多么悲哀啊。)

D〔副〕 表示情态。彻底,尽情。(直捣黄龙府,同各位将士尽情地饮酒吧。)故选D。

14.本题考查赏析句子的能力。

划线句子为:口讲指画,有声有色,条理严密,文采斐然,高低抑扬,引人入胜。

可以从内容(主旨)、语言(修辞)、结构等方面思考。6个四字短语铺排列举温先生讲课的特点及效果,抓住行为动作的细节,表现声情并茂绘声绘色的风格,突出内容的逻辑性,富有文采和节奏感, 多角度多侧面展示,突出精彩性吸引力,两两相对,抑扬顿挫,音韵和谐,朗朗上口,酣畅淋漓间增强磅礴气势。肯定了闻一多先生的课,也赞扬了其人,结构上照应上下文,衔接自然,严谨有序。

15.本题考查理解分析不同句子表达效果的能力。

首先比较两个句子的异同:

文中画波浪线的句子为:听这样的课,穿一座城,也值得。

改写句:穿一座城来听这样的课是值得的。

其次在不同之处比较效果,可以从内容、情感、修辞、结构等角度加以体会:

不同点①语法构成上看,原文的句子包含三个,依次为五、四、三个字,短小精悍,可见使用了短句,语法简单,表意直接、明快、突出,一目了然;改句句子比较长,只有一句话,成分复杂表意隐晦。②结构思路上看,原句与前文“思想的美,逻辑的美,才华的美”表达一致,风格相仿,读起来更连贯,语脉相承情境契合;改句则有上文的短促有力,一下变成舒缓的语气,行文变化突兀,读起来不够连贯自然,令人觉得别扭拗口。③情感效果而言,原句“听这样的课”与上文内容“伏羲女娲,本来是相当枯燥的课题,但听闻先生讲课让人感到一种美,思想的美,逻辑的美,才华的美”紧相照应,更能强调突出闻一多先生讲课精彩生动、魅力无穷,“听这样的课穿一座城也值得”原本是一个句子,断开两处,分别强调“听这样的课”(课)“穿一座城”(距离远)“也值得”(情感上的喜欢),具有反衬效果,再远再辛苦也值得,突出了课的意义和价值之大,而改句是一般陈述句,效果一般,没有突出强调的地方。

审题:

这是一道话题作文题。

材料介绍了古人以书为伴,把书作为精神寄托,无论身处何种境遇都醉心于书的生活状况和精神追求,从中我们可以提炼出关键词“以书为伴”。然后话锋一转,指出现代人在读书上的缺失和遗憾,与书渐行渐远,导致缺少精神寄托。所以在立意、写作时应该从思考“读书”这一古老话题的现实意义入手。材料意在引导考生思考在生活节奏加快、信息爆炸的现代社会,我们应该怎样面对人类文明史上的一个老朋友——书?结合上述材料内容,我们不难确定立意:身处新时代,我们更应以书为伴,将阅读融入人生,在读书中涵养精神力量,使前进的脚步更加稳健有力。

写作时,可采用递进式的论证结构,思考现代人为何还需以书为伴?现代人以书为伴会怎样?现代人为何远离了书本?现代人该如何以书为伴?在论述“以书为伴的重要意义”时,可以从个人、社会、国家等角度切入展开论证,使论证更深入。在论述“该如何读书”时,可以从不同角度切入辩证分析,如读书要持之以恒,养成习惯;读书要专心致志,深入揣摩;要坚持“碎片化”阅读与精读相结合。

在论证过程中,可以采用举例论证、道理论证、对比论证等多种论证方法。如可以列举俞敏洪在大学期间读了800多本书,阅读大量书籍形成的精神人格和价值观念成为他后来创业、以及走出挫折再创辉煌的重要源泉的事例,论证阅读能使人铸就强大的意志,涵养精神品格,助力成功。也可以引用培根“读书不是为了雄辩和驳斥,也不是为了轻信和盲从,而是为了思考和权衡”的名言,论证读书的重要性,在读书的思考中,品悟人生,完善自我。还可以立足现实,结合当下社会存在的“读书荒”等现象进行反面论证,使文章更具有现实意义。

立意:

1.读万卷书,成就万分精彩。

2.以书为砖,铺往心灵深处。

3.以书为伴,乐在其中。

4.读书不仅追求数量,更要追求质量。

同课章节目录